Регрессионный анализ

Смоленск

2009

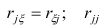

Регрессией

Y

на X

или условным

математическим ожиданием

случайной

величины Y

относительно

случайной величины

X

называется функция вида

Регрессией X на Y

называется функция вида

=

φ(y).

Оценками

этих функций являются выборочные

уравнения

регрессии,

или условные

средние,

=

φ*(y).

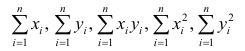

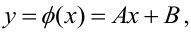

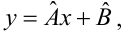

На

практике часто используются выборочные

уравнения линейной регрессии в виде

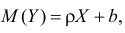

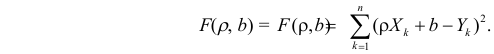

.

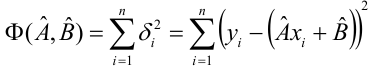

Для

определения параметров ρ и β в уравнении

используется получаемая на основании

метода наименьших квадратов система

двух уравнений

Аналогично

находятся параметры

ρ1

и β1

для функции

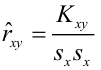

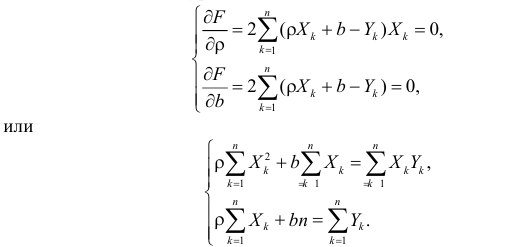

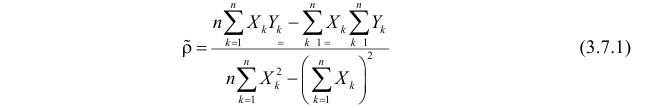

Для

оценки связи между случайными величинами

обычно используется выборочный

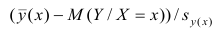

коэффициент корреляции:

Выборочный

коэффициент корреляции

представляет собой отношение

.

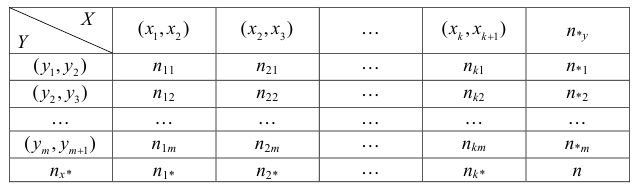

В

том случае, когда варианты парной выборки

встречаются по нескольку раз, причём с

одним значением варианты

xi

может встретиться несколько вариант

yi,

их обычно представляют в виде корреляционной

таблицы. На пересечении строк и столбцов

этой таблицы отмечается частота

выбора соответствующей пары

а

частоты вариантнаходятся

как суммы значенийпо соответствующей строке или столбцу.

Например, в корреляционной таблице

|

xi yj |

10 |

20 |

30 |

|

|

5 |

3 |

– |

2 |

5 |

|

10 |

5 |

4 |

2 |

11 |

|

|

8 |

4 |

4 |

n |

пара

(10; 5)

встречается 3

раза, т.е.

а частота появления величины

находится как сумма

Очевидно,

что

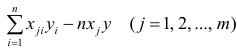

Для

коэффициента

корреляции

случайных величин X

и Y

в случае сгруппированных

данных используется выражение

где

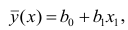

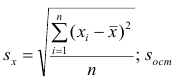

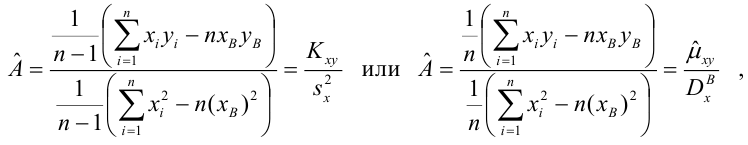

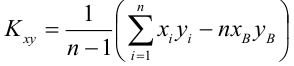

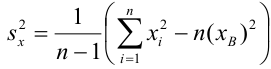

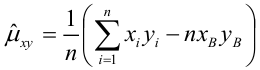

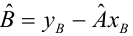

После

подсчёта

получают выборочное уравнение линейной

регрессииY

на X

в виде

или

выборочное уравнение линейной регрессии

X

на Y

в виде

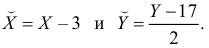

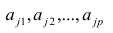

Для

упрощения расчетов часто используются

условные

варианты,

которые подсчитываются по формулам

где

С1,

С2

– ложные

нули (выбираемые значения);

h1,

h2

– разности между соседними значениями

X

и Y.

Соответственно,

для обратного перехода применяются

выражения

где

–

средние значения условных вариант;

средние

квадратичные отклонения условных

вариант.

Для

подсчёта выборочного коэффициента

корреляции в этом случае используются

формула

где

Подсчитав

выборочный коэффициент корреляции

через условные варианты и осуществив

переход к условным переменным, получают

соответствующие уравнения регрессии.

Цель

занятия:

1.Уяснить различие между функциональной

и статистической зависимостью двух

переменных.

2.Объяснить

общую идею подбора эмпирических уравнений

регрессии методом наименьших квадратов

К

занятию по данной теме должны быть

подготовлены следующие вопросы:

1.Что

называется модельным уравнением

регрессии Y

на X?

2.Что

называется эмпирическим уравнением

регрессии Y

на X?

Пояснить его смысл.

3.Какие

основные задачи корреляционного анализа

и регрессионного анализа?

4.Какие

критерии применяются для проверки

гипотез относительно коэффициента

корреляции генеральной совокупности?

Задача

1. С целью

анализа взаимного влияния зарплаты и

текучести рабочей силы на пяти однотипных

фирмах с одинаковым числом работников

проведены измерения уровня месячной

зарплаты X и числа уволившихся за год

рабочих Y:

|

X |

100 |

150 |

200 |

250 |

300 |

|

Y |

60 |

35 |

20 |

20 |

15 |

Найти

линейную регрессию X

на Y

и выборочный коэффициент корреляции.

Решение.

Составим расчётную таблицу:

|

i |

xi |

yi |

|

|

|

|

1 |

100 |

60 |

10000 |

6000 |

3600 |

|

2 |

150 |

35 |

22500 |

5250 |

1225 |

|

3 |

200 |

20 |

40000 |

4000 |

400 |

|

4 |

250 |

20 |

62500 |

5000 |

400 |

|

5 |

300 |

15 |

90000 |

4500 |

225 |

|

|

1000 |

150 |

225000 |

24750 |

5850 |

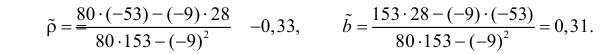

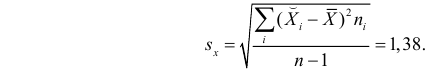

Определяем

ρ и β:

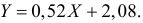

Выборочное

уравнение регрессии примет вид

Из

расчетной таблице следует, что

По

формуле находим

Найдём

по формулам

Откуда

Таким

образом,

Задача

2. В магазине

постельных принадлежностей в течение

пяти дней подсчитывали число покупок

простыней X

и подушек Y:

|

xi |

10 |

20 |

25 |

28 |

30 |

|

yi |

4 |

8 |

7 |

12 |

14 |

(В

данной таблице значения X

расставлены в возрастающем порядке.)

Найти выборочное уравнение линейной

регрессии и выборочный коэффициент

корреляции.

Решение.

Составим таблицу подсчётов.

|

Номер опыта |

|

|

|

|

|

|

1 2 3 4 5 |

10 20 25 28 30 |

4 8 7 12 14 |

100 400 625 784 900 |

40 160 175 336 420 |

16 64 49 144 196 |

|

|

113 |

45 |

2809 |

1131 |

469 |

Находим

ρ и β:

Уравнение

регрессии запишется в виде

Подсчитаем

корреляционный момент:

Находим

Определим

выборочную дисперсию величин X

и Y:

Откуда

Задача

3. Найти

выборочное уравнение линейной регрессии

X на Y на основании корреляционной таблицы

|

xi yj |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

40 |

|

100 |

2 |

1 |

– |

7 |

– |

– |

|

120 |

4 |

– |

2 |

– |

– |

3 |

|

140 |

– |

5 |

– |

10 |

5 |

2 |

|

160 |

– |

– |

3 |

1 |

2 |

3 |

Решение.

Для упрощения расчётов введём условные

варианты

и

составим преобразованную корреляционную

таблицу с условными вариантами, в которую

внесём значения

и

:

|

ui vj |

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|

|

-1 |

2 |

1 |

– |

7 |

– |

– |

10 |

|

0 |

4 |

– |

2 |

– |

– |

3 |

9 |

|

1 |

– |

5 |

– |

10 |

5 |

2 |

22 |

|

2 |

– |

– |

3 |

1 |

2 |

3 |

9 |

|

|

6 |

6 |

5 |

18 |

7 |

8 |

n=50 |

Затем

составим новую таблицу, в которую внесём

посчитанные значения

в правый верхний угол заполненной клетки

ив левый нижний угол, после чего суммируем

верхние значения по строкам для получения

значенийи нижние значения по столбцам для

и подсчитаем величины

и

(табл.).

|

ui vj |

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|

|

|

-1 |

-6 2 -2 |

-2 1 -1 |

– |

0 7 -7 |

– |

– |

-8 |

8 |

|

0 |

-12 4 0 |

– |

-2 2 0 |

– |

– |

6 3 0 |

-8 |

0 |

|

1 |

– |

-10 5 5 |

– |

0 10 10 |

5 5 5 |

4 2 2 |

-1 |

-1 |

|

2 |

– |

– |

-3 3 6 |

0 1 2 |

2 2 4 |

6 3 6 |

5 |

10 |

|

|

-2 |

4 |

6 |

5 |

9 |

8 |

– |

|

|

|

6 |

-8 |

-6 |

0 |

9 |

16 |

|

– |

Подсчитываем

суммы

и

Параллельный подсчёт этих сумм

осуществляется для контроля правильности

расчетов. В данном случае

Находим

и

:

Находим

:

Определяем

:

Вычисляем

выборочный коэффициент корреляции

:

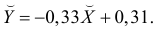

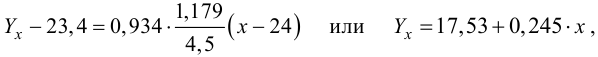

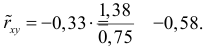

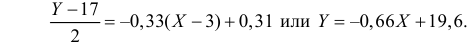

Осуществляем

переход к исходным вариантам:

Находим

уравнение регрессии X

на Y:

или

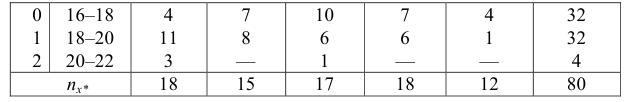

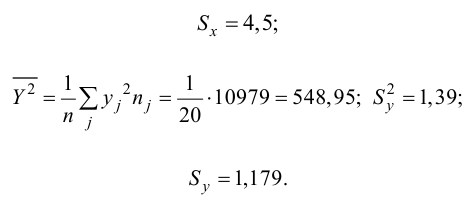

Задача

4. Найти

выборочное уравнение линейной регрессии

Y

на X на

основании корреляционной таблицы.

|

yj |

xi |

ny |

|||||

|

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

||

|

15 25 35 45 55 |

5 – – – – |

7 20 – – – |

– 23 30 10 – |

– – 47 11 9 |

– – 2 20 7 |

– – – 6 3 |

12 43 79 47 19 |

|

nx |

5 |

27 |

63 |

67 |

29 |

9 |

n=200 |

Решение.

Введём

условные варианты:

Для

подсчёта

можно использовать преобразованные

корреляционные таблицы. Вначале

составляют таблицу, в которой записывают

условные варианты(C1

= 40, C2

= 35).

|

vj |

ui |

nv |

|||||

|

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

||

|

-2 -1 0 1 2 |

5 – – – – |

7 20 – – – |

– 23 30 10 – |

– – 47 11 9 |

– – 2 20 7 |

– – – 6 3 |

12 43 79 47 19 |

|

nu |

5 |

27 |

63 |

67 |

29 |

9 |

n=200 |

После

этого составляют таблицу, в которой

подсчитывают произведения

и

.

|

vj |

ui |

|

|

|||||

|

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

|||

|

-2 |

-15 5 -10 |

-14 7 -14 |

– |

– |

– |

– |

-29 |

58 |

|

-1 |

– |

-40 20 -20 |

-23 23 -23 |

– |

– |

– |

-63 |

63 |

|

0 |

– |

-30 30 0 |

– |

0 47 0 |

2 2 0 |

– |

-28 |

0 |

|

1 |

– |

– |

-10 10 10 |

0 11 11 |

20 20 20 |

12 6 6 |

22 |

22 |

|

2 |

– |

– |

– |

0 9 18 |

7 7 14 |

5 3 6 |

13 |

26 |

|

|

-10 |

-34 |

-13 |

29 |

34 |

12 |

– |

|

|

|

30 |

68 |

13 |

0 |

34 |

24 |

|

– |

Таким

образом,

Находим

также

и

:

Таким

образом,

По

формулам

определяем

средние квадратичные отклонения:

Подставляем

рассчитанные данные в формулу для

:

Затем

рассчитываем

по формулам

получаем

Подставляем

полученные значения в уравнение

регрессии:

окончательно

получаем

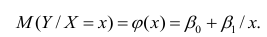

Задача

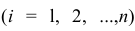

5. Из двухмерной

нормальной генеральной совокупности

извлечена выборка объемом n

= 122. Найден

выборочный коэффициент корреляции rв

= 0,4. Проверить

нулевую гипотезу Н0

о равенстве нулю генерального коэффициента

корреляции при уровне значимости

=0,05

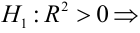

и конкурирующей гипотезе Н1.

Решение.

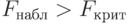

Находим

По

условию конкурирующая гипотеза Н1:

r10,

поэтому критическая область –

двусторонняя. По уровню значимости

=0,05

и числу степеней свободы l

= 122 – 2 = 120

находим из таблицы значений распределения

Стьюдента для двусторонней критической

области tкр=

(0,05 ,120) = 1,98.

Так

как Тнабл

> tкр,

т.е. 4,79 >

1,98, нулевую

гипотезу отвергаем, т.е. выборочный

коэффициент значимо отличается от нуля,

следовательно. X

и Y

коррелируемы.

Дополнительные

задачи.

Задача

1.В результате

измерений отклонений от номиналов высот

моделей (хi)

и отливок к ним (уj)

получены следующие результаты:

|

0,9 |

1,22 |

1,32 |

0,77 |

1,3 |

1,2 |

1,32 |

0,95 |

0,45 |

1,3 |

1,2 |

|

-0,3 |

0,1 |

0,7 |

-0,3 |

0,25 |

0,02 |

0,37 |

-0,7 |

0,55 |

0,35 |

0,32 |

Cоставить

корреляционную таблицу и вычислить

коэффициент корреляции.

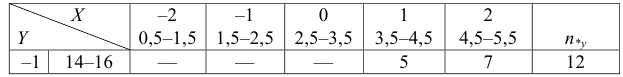

Решение.

Разобьем весь интервал, в котором

заключены значения признаков, на пять

частей. Возьмем для хi

наименьшее значение 0,40

и наибольшее –

1,40, тогда

ширина одного интервала будет равна

0,20.

Наименьшее yj=-0,7,

а наибольшее –

0,7. Ширина

интервала 0,28.

Откладываем интервалы изменений хi

по горизонтали, а уj

– по вертикали; данные заносим в табл.

0,5

0,7 0,9 1,1 1,3

Таблица

|

xi yj |

0,4-0,6 |

0,6-0,8 |

0,8-1 |

1-1,2 |

1,2-1,4 |

ny |

|

-0,7- -0,42- -0,14-0,14 0,14-0,42 0,42-0,7 |

— — — — 1 |

— 1 — — — |

1 1 — — — |

— — — 2 — |

— 1 1 2 1 |

1 3 1 4 2 |

|

nx |

1 |

1 |

2 |

2 |

5 |

n=11 |

— 0,56

— 0,28

0

0,28

0,56

Определим

коэффициент корреляции. Для этого найдем

средние значения

и

,

предполагая, чтохi

и уj

— середины

соответствующих интервалов:

,

Коэффициент

корреляции близок к единице, следовательно,

между случайными величинами Х

и Y

достаточно тесная корреляционная связь.

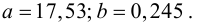

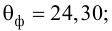

Задача

2. Распределение

40

заводов области по количествуY

ремонтных

слесарей и числу X

станко-смен представлено следующей

корреляционной таблицей (табл.7)

Таблица

7

|

Y X |

10 |

15 |

20 |

25 |

30 |

35 |

nx |

|

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 |

4 2 — — — — |

— 2 — 6 — — |

— — 2 — — — |

— — — 4 — — |

— — — 4 6 — |

— — — — 6 4 |

4 4 2 14 12 4 |

|

ny |

6 |

8 |

2 |

4 |

10 |

10 |

n= |

Составить

уравнение прямой регрессии, установить

тесноту связи между признаками. Для

каждого интервала значений Y

вычислить фактические значения частных

средних yx

и теоретические значения, найденные из

уравнений регрессии.

Решение.

За значения признаков примем середины

интервалов и составим корреляционную

таблицу в условных вариантах, приняв в

качестве условных нулей C1

= 0,7

и C2

= 27,5.

(Эти варианты имеют частоту, равную 4,

и находятся в середине корреляционной

таблицы.)

Таблица

|

u |

-3 |

-2 |

-1 |

0 |

1 |

2 |

nu |

|

-3 -2 -1 0 1 2 |

4 2 — — — — |

— 2 — 6 — — |

— — 2 — — — |

— — — 4 — — |

— — — 4 6 — |

— — — — 6 4 |

4 4 2 14 12 4 |

|

n |

6 |

8 |

2 |

4 |

10 |

10 |

n= |

Находим:

Найдем

искомый коэффициент корреляции:

Вычислим

:

Подставим

полученные значения в уравнение

регрессии:

или

Вычислим

для каждого интервала изменения х

фактические значения частных средних:

,

,

,

,

.

Вычислим

для каждого интервала изменения х

теоретические значения из полученного

уравнения:

,

,

,

,

,

.

Cравнивая

полученные значения, видим, что они

близки к фактическим.

Задача

3. Найти

уравнение параболической регрессии Y

и Х для

экспериментальных данных, помещенных

в табл.

Таблица

|

уj |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

ny |

|

1 2 3 4 5 6 |

2 1 — — — — |

1 2 3 1 — — |

— — 1 3 2 — |

— — — 1 2 1 |

— — — — 2 1 |

— — — — 1 1 |

3 3 4 5 7 3 |

|

nx |

3 |

7 |

6 |

4 |

3 |

2 |

n=25 |

|

|

1,33 |

2,57 |

4,17 |

5,0 |

5,33 |

5,50 |

Решение.

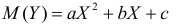

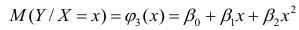

Ищем уравнение регрессии в виде

.

Для

определения неизвестных коэффициентов

а,

b

по МНК

записываем систему нормальных уравнений:

и

составляем вспомогательную таблицу

(10).

Таблица

10

-

n

xx

nxx

nxx2

nxx3

3

7

6

4

3

2

1

2

3

4

5

6

3

14

18

16

15

12

3

28

54

64

75

72

3

56

162

256

375

432

nx=25

21

78

296

1284

Таблица

10

|

nxx4 |

|

nxyx |

nxxyx |

nxx2yx |

|

3 112 486 1024 1875 2592 |

1,33 2,57 4,17 5,0 5,33 5,50 |

3,99 17,99 25,02 20,00 15,99 11,00 |

3,99 35,98 75,06 80,00 79,95 66,00 |

3,99 71,96 225,18 320,00 399,75 396,00 |

|

6092 |

23,9 |

93,99 |

340,98 |

1416,88 |

Теперь

уравнения (1) примут вид:

Для

упрощения расчетов разделим каждое

уравнение на коэффициент при с:

Решив

полученную систему, найдем: a=

— 0,19, b=

2,21, c

= 0,89.

Уравнение

регрессии имеет вид

yx

= -0,19х2

+ 2,21х – 0,89.

Подставив

в это уравнение в место х

его значения,

получим теоретические значения средних

:

-

х

1

2

3

4

5

6

1,14

2,78

4,07

4,91

5,41

5,52

Сравнивая

теоретические значения частных средних

с

экспериментальными, видим, что они

достаточно близки.

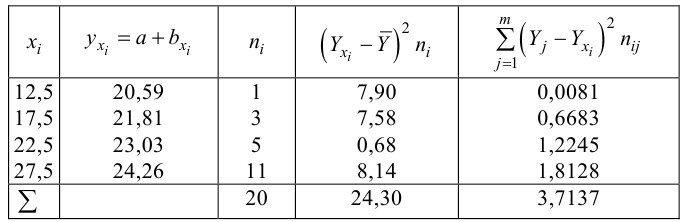

Задача

4. Зависимость

между суточной выработкой продукции Y

(т) и величиной

основных производственных фондов X

(млн руб.) для совокупности 50

однотипных предприятий представлена

в таблице.

|

Вели- чина ОПФ, млн. руб.(X) |

Середи- ны интер валов |

Суточная |

Всего ni |

Группо- вая сре няя, |

|

7-11 |

||||

|

yj xi |

9 |

|||

|

20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 |

22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 |

2 3 – – – |

3 13 21 11 2 |

10,3 13,3 17,8 20,3 23,0 |

|

Всего |

5 |

50 |

– |

|

|

Групповая

|

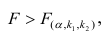

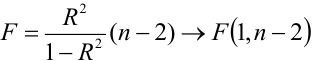

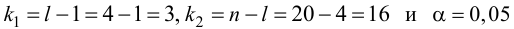

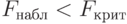

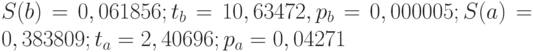

Проверить

значимость коэффициента корреляции

между переменными X

и Y.

Решение.

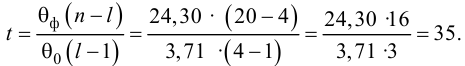

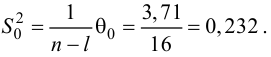

Статистика критерия:

Для

уровня значимости

и числа степеней свободы

находим критическое значение статистики

(см. табл. приложений). Поскольку

коэффициент корреляции между суточной

выработкой продукцииY

и величиной основных производственных

фондов Xзначимо отличается

от нуля.

Домашнее задание.

Задача

1. Распредление

60 предприятий химической промышленности

по энерговооружённости труда Y

(кВт ∙ ч) и фондовооружённости X

(млн руб.) дано в таблице

|

x y |

0 |

4,5 |

9 |

13,5 |

18 |

Итого |

|

0 1,4 2,8 4,2 5,6 7,0 |

4 4 2 – – – |

1 2 8 1 – – |

– – 1 20 3 – |

– – – 4 3 1 |

– – – – 3 3 |

5 6 11 25 9 4 |

|

Итого |

10 |

12 |

24 |

8 |

6 |

60 |

Необходимо:

а) Построить эмпирические линии регрессии;

б) оценить тесноту и направление связи

между переменными с помощью коэффициента

корреляции; проверить значимость

коэффициента корреляции на уровне

и построить для него 95%-ный доверительный

интервал; в) вычислить эмпирические

корреляционные отношения и оценить их

значимость на 5%-ном уровне; г) на уровне

значимости 0,05 проверить гипотезу о

линейной корреляционной зависимости

между переменнымиY

и X;

д) найти уравнения прямых регрессии,

построить их графики и найти 95%-ные

доверительные интервалы для коэффициентов

регрессии.

Задача

2. Имеются

следующие данные об уровне механизации

работ X (%) и производительности труда Y

(т/ч) для 14 однотипных предприятий:

|

xi |

32 |

30 |

36 |

40 |

41 |

47 |

56 |

54 |

60 |

55 |

61 |

67 |

69 |

76 |

|

yj |

20 |

24 |

28 |

30 |

31 |

33 |

34 |

37 |

38 |

40 |

41 |

43 |

45 |

48 |

Необходимо:

а) оценить тесноту и направление связи

между переменными с помощью коэффициента

корреляции; проверить значимость

коэффициента корреляции на уровне

;

б) найти уравнения прямых регрессии.

Задача

3. При

исследовании корреляционной зависимости

между объёмом продукции X

(единиц) и её себестоимости Y

(тыс. руб.) получено следующее уравнение

регрессии Y

по X:

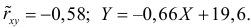

Составить уравнение регрессииX

по Y,

если коэффициент корреляции между этими

признаками оказалась равным -0,8,

а средний объём продукции

единиц.

Задача

4. При

исследовании корреляционной зависимости

между ценой на нефть X

и индексом нефтяных компаний Y

получены следующие данные:

(ден.ед.),

(усл.

ед.),

Необходимо:

а) составить уравнения регрессии Y

по X

и X

по Y;

б) используя соответствующее уравнение

регрессии, найти среднюю величину

индекса при цене на нефть 16,5 ден. ед.

Ответы:

1).

б) r

= 0,872;

связь тесная и прямая, r

значим, так как t=

=13,57 >

(с помощьюz

— преобразования

Фишера); в)

(значим, так какF

= =50,4 >

(значим, так какF

= =47,6 >

г) гипотеза о линейной корреляционной

зависимости не отвергается, ибоблизко к

так,

чтоF=2,10

<

(или

близко к

так,

чтоF

= =2,47

>

);

д)

2).

а) r

= 0,969; связь

очень тесная и прямая; r

значим (так как t

=

б)

3).

4).

а)б)

(усл. ед.).

184

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Содержание:

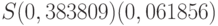

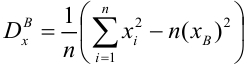

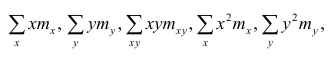

Регрессионный анализ:

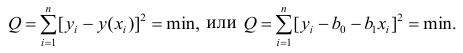

Регрессионным анализом называется раздел математической статистики, объединяющий практические методы исследования корреляционной зависимости между случайными величинами по результатам наблюдений над ними. Сюда включаются методы выбора модели изучаемой зависимости и оценки ее параметров, методы проверки статистических гипотез о зависимости.

Пусть между случайными величинами X и Y существует линейная корреляционная зависимость. Это означает, что математическое ожидание Y линейно зависит от значений случайной величины X. График этой зависимости (линия регрессии Y на X) имеет уравнение

Линейная модель пригодна в качестве первого приближения и в случае нелинейной корреляции, если рассматривать небольшие интервалы возможных значений случайных величин.

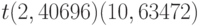

Пусть параметры линии регрессии

Неизвестная нам линия регрессии

Такие значения

Решения этой системы уравнений дают оценки называемые оценками по методу наименьших квадратов.

и

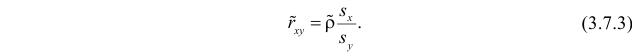

Известно, что оценки по методу наименьших квадратов являются несмещенными и, более того, среди всех несмещенных оценок обладают наименьшей дисперсией. Для оценки коэффициента корреляции можно воспользоваться тем, что

По методу наименьших квадратов можно находить оценки параметров линии регрессии и при нелинейной корреляции. Например, для линии регрессии вида

Пример:

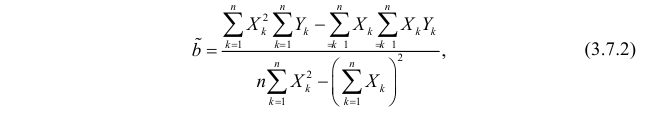

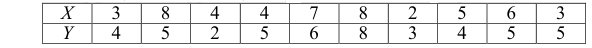

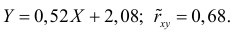

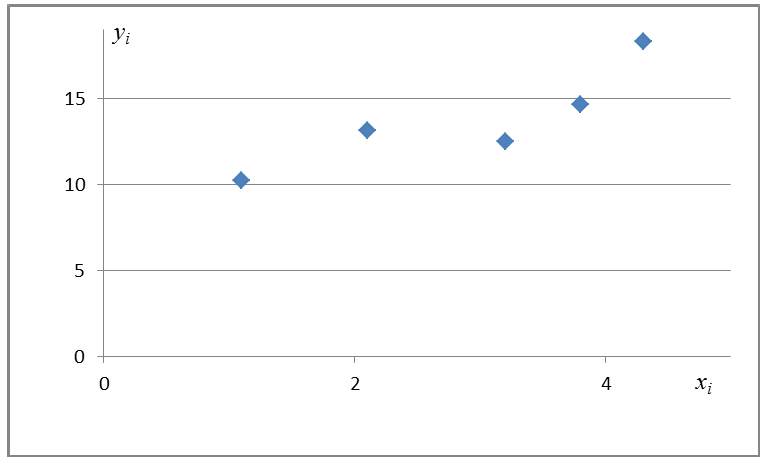

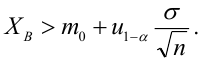

По данным наблюдений двух случайных величин найти коэффициент корреляции и уравнение линии регрессии Y на X

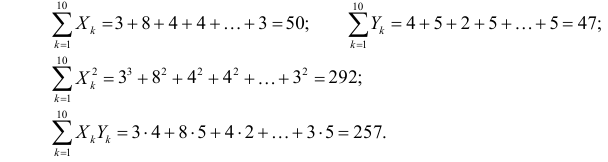

Решение. Вычислим величины, необходимые для использования формул (3.7.1)–(3.7.3):

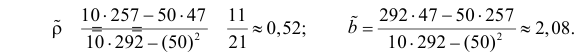

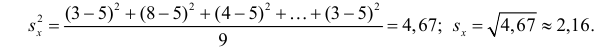

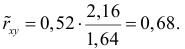

По формулам (3.7.1) и (3.7.2) получим

Итак, оценка линии регрессии имеет вид

Аналогично,

Ответ.

Пример:

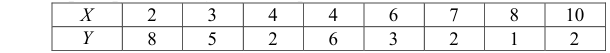

Получена выборка значений величин X и Y

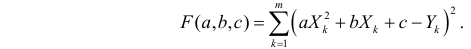

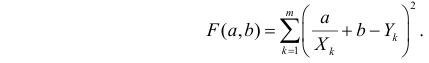

Для представления зависимости между величинами предполагается использовать модель

Решение. Рассмотрим сначала задачу оценки параметров этой модели в общем виде. Линия

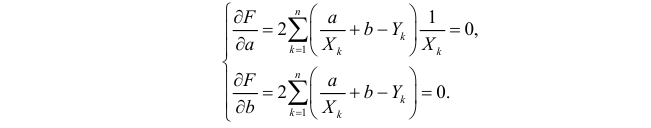

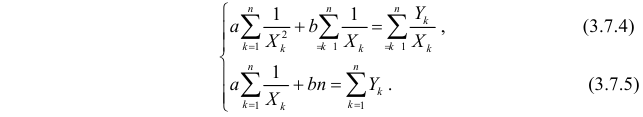

Необходимые условия экстремума приводят к системе из двух уравнений:

Откуда

Решения системы уравнений (3.7.4) и (3.7.5) и будут оценками по методу наименьших квадратов для параметров

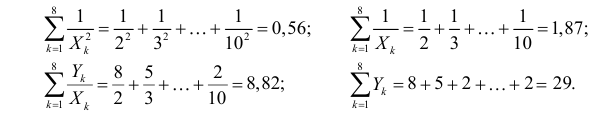

На основе опытных данных вычисляем:

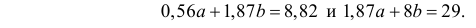

В итоге получаем систему уравнений (?????) и (?????) в виде

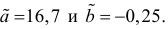

Эта система имеет решения

Ответ.

Если наблюдений много, то результаты их обычно группируют и представляют в виде корреляционной таблицы.

В этой таблице

Если величины дискретны, то вместо интервалов указывают отдельные значения этих величин. Для непрерывных случайных величин представителем каждого интервала считают его середину и полагают, что

При больших значениях X и Y можно для упрощения вычислений перенести начало координат и изменить масштаб по каждой из осей, а после завершения вычислений вернуться к старому масштабу.

Пример:

Проделано 80 наблюдений случайных величин X и Y. Результаты наблюдений представлены в виде таблицы. Найти линию регрессии Y на X. Оценить коэффициент корреляции.

Решение. Представителем каждого интервала будем считать его середину. Перенесем начало координат и изменим масштаб по каждой оси так, чтобы значения X и Y были удобны для вычислений. Для этого перейдем к новым переменным

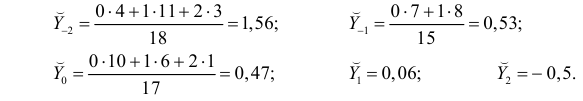

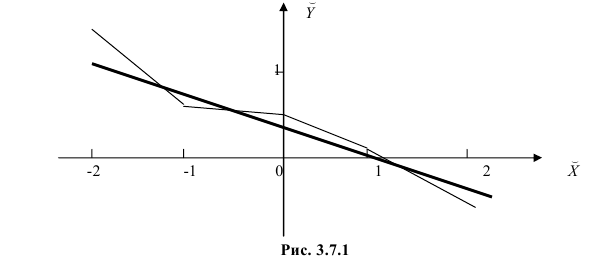

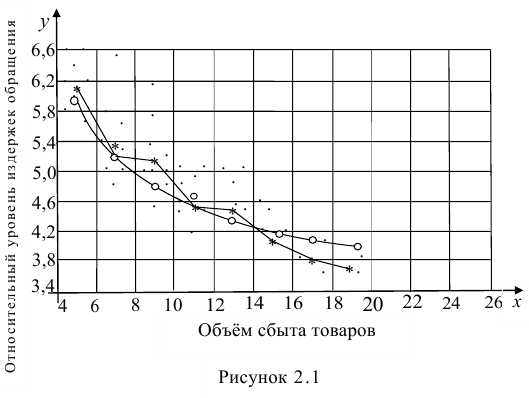

Чтобы иметь представление о виде линии регрессии, вычислим средние значения

Нанесем эти значения на координатную плоскость, соединив для наглядности их отрезками прямой (рис. 3.7.1).

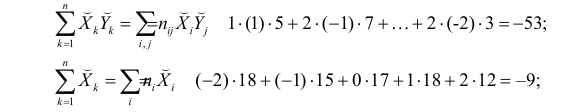

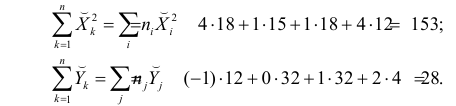

По виду полученной ломанной линии можно предположить, что линия регрессии Y на X является прямой. Оценим ее параметры. Для этого сначала вычислим с учетом группировки данных в таблице все величины, необходимые для использования формул (3.31–3.33):

Тогда

В новом масштабе оценка линии регрессии имеет вид

Для оценки

Подобным же образом можно оценить

Вернемся к старому масштабу:

Коэффициент корреляции пересчитывать не нужно, так как это величина безразмерная и от масштаба не зависит.

Ответ.

Пусть некоторые физические величины X и Y связаны неизвестной нам функциональной зависимостью

Регрессионный анализ

Основные положения регрессионного анализа:

Основная задача регрессионного анализа — изучение зависимости между результативным признаком Y и наблюдавшимся признаком X, оценка функции регрессий.

Предпосылки регрессионного анализа:

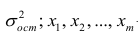

- Y — независимые случайные величины, имеющие постоянную дисперсию;

- X— величины наблюдаемого признака (величины не случайные);

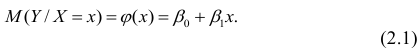

- условное математическое ожидание

можно представить в виде

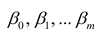

Выражение (2.1), как уже упоминалось в п. 1.2, называется функцией регрессии (или модельным уравнением регрессии) Y на X. Оценке в этом выражении подлежат параметры

Остаточной дисперсией называется та часть рассеивания результативного признака, которую нельзя объяснить действием наблюдаемого признака; Остаточная дисперсия может служить для оценки точности подбора вида функции регрессии (модельного уравнения регрессии), полноты набора признаков, включенных в анализ. Оценки параметров функции регрессии находят, используя метод наименьших квадратов.

В данном вопросе рассмотрен линейный регрессионный анализ. Линейным он называется потому, что изучаем лишь те виды зависимостей

Важное место в линейном регрессионном анализе занимает так называемая «нормальная регрессия». Она имеет место, если сделать предположения относительно закона распределения случайной величины Y. Предпосылки «нормальной регрессии»:

- Y — независимые случайные величины, имеющие постоянную дисперсию и распределенные по нормальному закону;

- X— величины наблюдаемого признака (величины не случайные);

- условное математическое ожидание

можно представить в виде (2.1).

В этом случае оценки коэффициентов регрессии — несмещённые с минимальной дисперсией и нормальным законом распределения. Из этого положения следует что при «нормальной регрессии» имеется возможность оценить значимость оценок коэффициентов регрессии, а также построить доверительный интервал для коэффициентов регрессии и условного математического ожидания M(YX=x).

Линейная регрессия

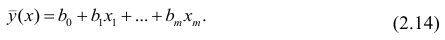

Рассмотрим простейший случай регрессионного анализа — модель вида (2.1), когда зависимость

по переменным. Оценки параметров модели (2.1)

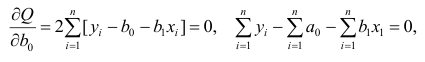

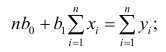

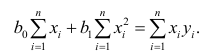

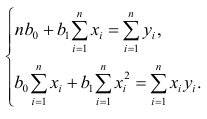

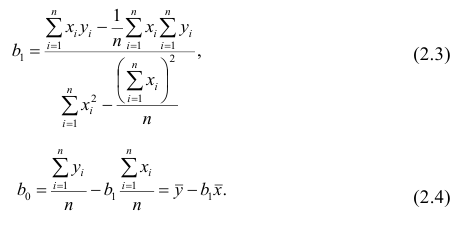

Составим систему нормальных уравнений: первое уравнение

откуда

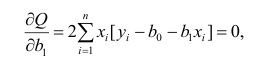

второе уравнение

откуда

Итак,

Оценки, полученные по способу наименьших квадратов, обладают минимальной дисперсией в классе линейных оценок. Решая систему (2.2) относительно

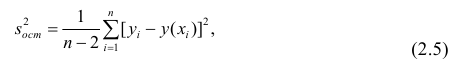

Остаётся получить оценку параметра

где т — количество наблюдений.

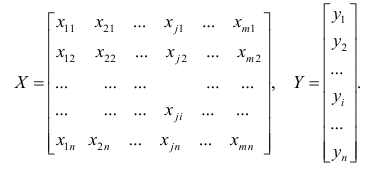

Еслит велико, то для упрощения расчётов наблюдавшиеся данные принята группировать, т.е. строить корреляционную таблицу. Пример построения такой таблицы приведен в п. 1.5. Формулы для нахождения коэффициентов регрессии по сгруппированным данным те же, что и для расчёта по несгруппированным данным, но суммы

где

Нелинейная регрессия

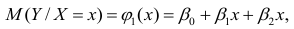

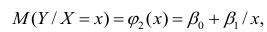

Рассмотрим случай, когда зависимость нелинейна по переменным х, например модель вида

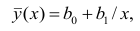

На рис. 2.1 изображено поле корреляции. Очевидно, что зависимость между Y и X нелинейная и её графическим изображением является не прямая, а кривая. Оценкой выражения (2.6) является уравнение регрессии

где

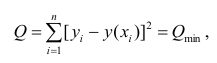

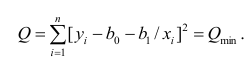

Принцип нахождения коэффициентов тот же — метод наименьших квадратов, т.е.

или

Дифференцируя последнее равенство по

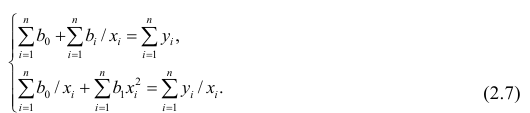

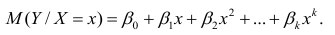

В общем случае нелинейной зависимости между переменными Y и X связь может выражаться многочленом k-й степени от x:

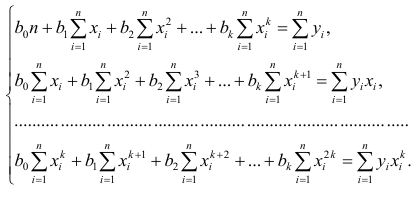

Коэффициенты регрессии определяют по принципу наименьших квадратов. Система нормальных уравнений имеет вид

Вычислив коэффициенты системы, её можно решить любым известным способом.

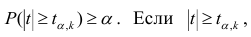

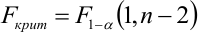

Оценка значимости коэффициентов регрессии. Интервальная оценка коэффициентов регрессии

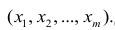

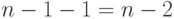

Проверить значимость оценок коэффициентов регрессии — значит установить, достаточна ли величина оценки для статистически обоснованного вывода о том, что коэффициент регрессии отличен от нуля. Для этого проверяют гипотезу о равенстве нулю коэффициента регрессии, соблюдая предпосылки «нормальной регрессии». В этом случае вычисляемая для проверки нулевой гипотезы

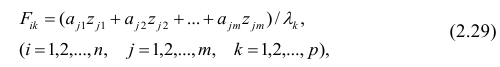

имеет распределение Стьюдента с к= n-2 степенями свободы (b — оценка коэффициента регрессии,

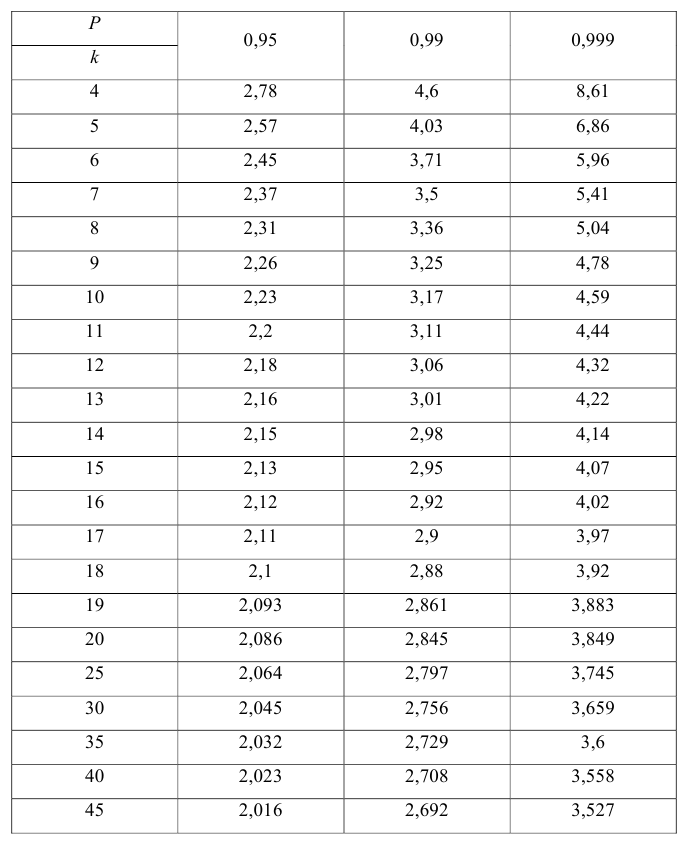

коэффициента регрессии, иначе стандартная ошибка оценки). По уровню значимости а и числу степеней свободы к находят по таблицам распределения Стьюдента (см. табл. 1 приложений) критическое значение

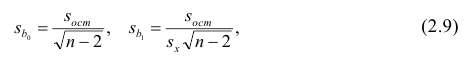

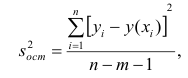

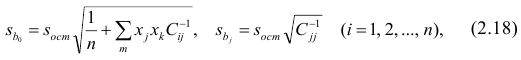

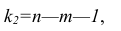

Оценки среднеквадратического отклонения коэффициентов регрессии вычисляют по следующим формулам:

где

формуле (2.5).

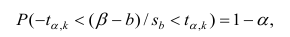

Доверительный интервал для значимых параметров строят по обычной схеме. Из условия

где а — уровень значимости, находим

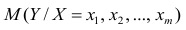

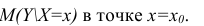

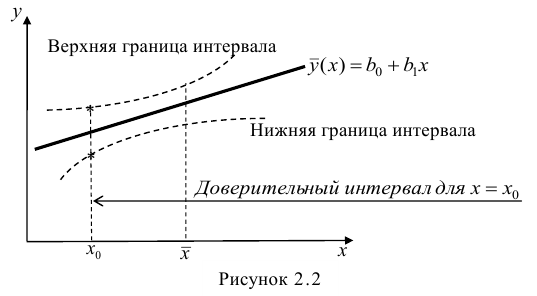

Интервальная оценка для условного математического ожидания

Линия регрессии характеризует изменение условного математического ожидания результативного признака от вариации остальных признаков.

Точечной оценкой условного математического ожидания

построить доверительный интервал в точке

Известно, что

Стьюдента с k=n—2 степенями свободы. Найдя оценку среднеквадратического отклонения для условного среднего, можно построить доверительный интервал для условного математического ожидания

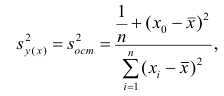

Оценку дисперсии условного среднего вычисляют по формуле

или для интервального ряда

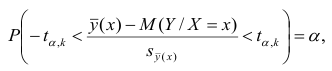

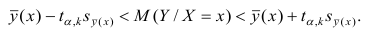

Доверительный интервал находят из условия

где а — уровень значимости. Отсюда

Доверительный интервал для условного математического ожидания можно изобразить графически (рис, 2.2).

Из рис. 2.2 видно, что в точке

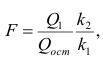

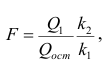

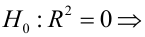

Проверка значимости уравнения регрессии

Оценить значимость уравнения регрессии — значит установить, соответствует ли математическая, модель, выражающая зависимость между Y и X, экспериментальным данным. Для оценки значимости в предпосылках «нормальной регрессии» проверяют гипотезу

X) и

Для проверки нулевой гипотезы вычисляют статистику

Многомерный регрессионный анализ

В случае, если изменения результативного признака определяются действием совокупности других признаков, имеет место многомерный регрессионный анализ. Пусть результативный признак У, а независимые признаки

Оценке подлежат параметры

Заменив параметры их оценками, запишем уравнение регрессии

Коэффициенты в этом выражении находят методом наименьших квадратов.

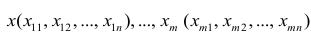

Исходными данными для вычисления коэффициентов

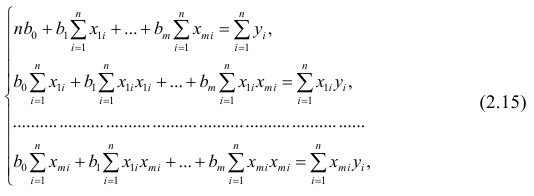

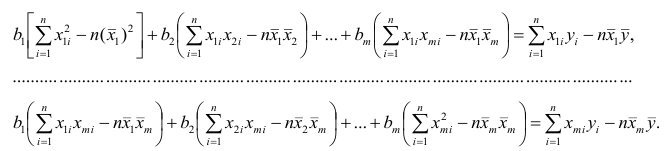

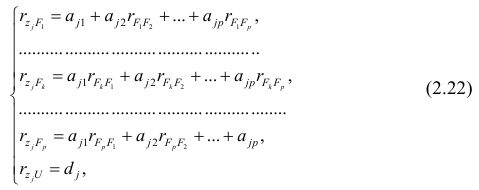

Как и в двумерном случае, составляют систему нормальных уравнений

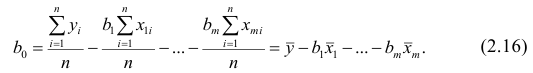

которую можно решить любым способом, известным из линейной алгебры. Рассмотрим один из них — способ обратной матрицы. Предварительно преобразуем систему уравнений. Выразим из первого уравнения значение

Подставим в остальные уравнения системы вместо

Пусть С — матрица коэффициентов при неизвестных параметрах

запишем окончательные выражения для параметров:

Оценкой остаточной дисперсии

где

Если выборка получена из нормально распределенной генеральной совокупности, то, аналогично изложенному в п. 2.4, можно проверить значимость оценок коэффициентов регрессии, только в данном случае статистику

где

го столбца;

При заданном уровне значимости а и числе степеней свободы к=n— m—1 по табл. 1 приложений находят критическое значение

Для значимых коэффициентов регрессии целесообразно построить доверительные интервалы по формуле (2.10). Для оценки значимости уравнения регрессии следует проверить нулевую гипотезу о том, что все коэффициенты регрессии (кроме свободного члена) равны нулю:

Факторный анализ

Основные положения. В последнее время всё более широкое распространение находит один из новых разделов многомерного статистического анализа — факторный анализ. Первоначально этот метод

разрабатывался для объяснения многообразия корреляций между исходными параметрами. Действительно, результатом корреляционного анализа является матрица коэффициентов корреляций. При малом числе параметров можно произвести визуальный анализ этой матрицы. С ростом числа параметра (10 и более) визуальный анализ не даёт положительных результатов. Оказалось, что всё многообразие корреляционных связей можно объяснить действием нескольких обобщённых факторов, являющихся функциями исследуемых параметров, причём сами обобщённые факторы при этом могут быть и неизвестны, однако их можно выразить через исследуемые параметры.

Один из основоположников факторного анализа Л. Терстоун приводит такой пример: несколько сотен мальчиков выполняют 20 разнообразных гимнастических упражнений. Каждое упражнение оценивают баллами. Можно рассчитать матрицу корреляций между 20 упражнениями. Это большая матрица размером 20><20. Изучая такую матрицу, трудно уловить закономерность связей между упражнениями. Нельзя ли объяснить скрытую в таблице закономерность действием каких-либо обобщённых факторов, которые в результате эксперимента непосредственно, не оценивались? Оказалось, что обо всех коэффициентах корреляции можно судить по трём обобщённым факторам, которые и определяют успех выполнения всех 20 гимнастических упражнений: чувство равновесия, усилие правого плеча, быстрота движения тела.

Дальнейшие разработки факторного анализа доказали, что этот метод может быть с успехом применён в задачах группировки и классификации объектов. Факторный анализ позволяет группировать объекты со сходными сочетаниями признаков и группировать признаки с общим характером изменения от объекта к объекту. Действительно, выделенные обобщённые факторы можно использовать как критерии при классификации мальчиков по способностям к отдельным группам гимнастических упражнений.

Методы факторного анализа находят применение в психологии и экономике, социологии и экономической географии. Факторы, выраженные через исходные параметры, как правило, легко интерпретировать как некоторые существенные внутренние характеристики объектов.

Факторный анализ может быть использован и как самостоятельный метод исследования, и вместе с другими методами многомерного анализа, например в сочетании с регрессионным анализом. В этом случае для набора зависимых переменных наводят обобщённые факторы, которые потом входят в регрессионный анализ в качестве переменных. Такой подход позволяет сократить число переменных в регрессионном анализе, устранить коррелированность переменных, уменьшить влияние ошибок и в случае ортогональности выделенных факторов значительно упростить оценку значимости переменных.

Представление, информации в факторном анализе

Для проведения факторного анализа информация должна быть представлена в виде двумерной таблицы чисел размерностью

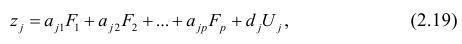

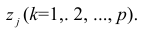

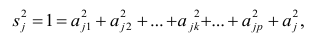

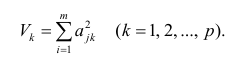

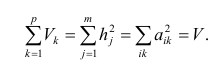

Основная модель факторного анализа. Основная модель факторного анализа имеет вид

где

Модель предполагает, что каждый из j признаков, входящих в исследуемый набор и заданных в стандартной форме, может быть представлен в виде линейной комбинации небольшого числа общих факторов

Термин «общий фактор» подчёркивает, что каждый такой фактор имеет существенное значение для анализа всех признаков

Термин «характерный фактор» показывает, что он относится только к данному j-му признаку. Это специфика признака, которая не может быть, выражена через факторы

Факторные нагрузки

Для j-го признака и i-го объекта модель (2.19) можно записать в. виде

где

Дисперсию признака

Если общие и характерные факторы не коррелируют между собой, то дисперсию j-го признака можно представить в виде

где

Полный вклад k-го фактора в суммарную дисперсию признаков

Вклад общих факторов в суммарную дисперсию

Факторное отображение

Используя модель (2.19), запишем выражения для каждого из параметров:

Коэффициенты системы (2,21) — факторные нагрузки — можно представить в виде матрицы, каждая строка которой соответствует параметру, а столбец — фактору.

Факторный анализ позволяет получить не только матрицу отображений, но и коэффициенты корреляции между параметрами и

факторами, что является важной характеристикой качества факторной модели. Таблица таких коэффициентов корреляции называется факторной структурой или просто структурой.

Коэффициенты отображения можно выразить через выборочные парные коэффициенты корреляции. На этом основаны методы вычисления факторного отображения.

Рассмотрим связь между элементами структуры и коэффициентами отображения. Для этого, учитывая выражение (2.19) и определение выборочного коэффициента корреляции, умножим уравнения системы (2.21) на соответствующие факторы, произведём суммирование по всем n наблюдениям и, разделив на n, получим следующую систему уравнений:

где

м фактором;

Если предположить, что общие факторы между собой, не коррелированы, то уравнения (2.22) можно записать в виде

элементам структуры.

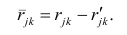

Введём понятие, остаточного коэффициента корреляции и остаточной корреляционной матрицы. Исходной информацией для построения факторной модели (2.19) служит матрица выборочных парных коэффициентов корреляции. Используя построенную факторную модель, можно снова вычислить коэффициенты корреляции между признаками и сравнись их с исходными Коэффициентами корреляции. Разница между ними и есть остаточный коэффициент корреляции.

В случае независимости факторов имеют место совсем простые выражения для вычисляемых коэффициентов корреляции между параметрами: для их вычисления достаточно взять сумму произведений коэффициентов отображения, соответствующих наблюдавшимся признакам:

где

и к-м признаком. Остаточный коэффициент корреляции

Матрица остаточных коэффициентов корреляции называется остаточной матрицей или матрицей остатков

где

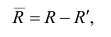

Результаты факторного анализа удобно представить в виде табл. 2.10.

Здесь суммы квадратов нагрузок по строкам — общности параметров, а суммы квадратов нагрузок по столбцам — вклады факторов в суммарную дисперсию параметров. Имеет место соотношение

Определение факторных нагрузок

Матрицу факторных нагрузок можно получить различными способами. В настоящее время наибольшее распространение получил метод главных факторов. Этот метод основан на принципе последовательных приближений и позволяет достичь любой точности. Метод главных факторов предполагает использование ЭВМ. Существуют хорошие алгоритмы и программы, реализующие все вычислительные процедуры.

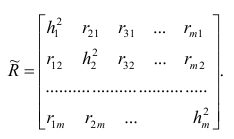

Введём понятие редуцированной корреляционной матрицы или просто редуцированной матрицы. Редуцированной называется матрица выборочных коэффициентов корреляции

Редуцированная и полная матрицы связаны соотношением

где D — матрица характерностей.

Общности, как правило, неизвестны, и нахождение их в факторном анализе представляет серьезную проблему. Вначале определяют (хотя бы приближённо) число общих факторов, совокупность, которых может с достаточной точностью аппроксимировать все взаимосвязи выборочной корреляционной матрицы. Доказано, что число общих факторов (общностей) равно рангу редуцированной матрицы, а при известном ранге можно по выборочной корреляционной матрице найти оценки общностей. Числа общих факторов можно определить априори, исходя из физической природы эксперимента. Затем рассчитывают матрицу факторных нагрузок. Такая матрица, рассчитанная методом главных факторов, обладает одним интересным свойством: сумма произведений каждой пары её столбцов равна нулю, т.е. факторы попарно ортогональны.

Сама процедура нахождения факторных нагрузок, т.е. матрицы А, состоит из нескольких шагов и заключается в следующем: на первом шаге ищут коэффициенты факторных нагрузок при первом факторе так, чтобы сумма вкладов данного фактора в суммарную общность была максимальной:

Максимум

где

Затем рассчитывают матрицу коэффициентов корреляции с учётом только первого фактора

На втором шаге определяют коэффициенты нагрузок при втором факторе так, чтобы сумма вкладов второго фактора в остаточную общность (т.е. полную общность без учёта той части, которая приходится на долю первого фактора) была максимальной. Сумма квадратов нагрузок при втором факторе

Максимум

где

Факторный анализ учитывает суммарную общность. Исходная суммарная общность

Адекватность факторной модели оценивается по матрице остатков (если величины её коэффициентов малы, то модель считают адекватной).

Такова последовательность шагов для нахождения факторных нагрузок. Для нахождения максимума функции (2.24) при условии (2.25) используют метод множителей Лагранжа, который приводит к системе т уравнений относительно m неизвестных

Метод главных компонент

Разновидностью метода главных факторов является метод главных компонент или компонентный анализ, который реализует модель вида

где m — количество параметров (признаков).

Каждый из наблюдаемых, параметров линейно зависит от m не коррелированных между собой новых компонент (факторов)

Если для дальнейшего анализа оставить все найденные т компонент, то тем самым будет использована вся информация, заложенная в корреляционной матрице. Однако это неудобно и нецелесообразно. На практике обычно оставляют небольшое число компонент, причём количество их определяется долей суммарной дисперсии, учитываемой этими компонентами. Существуют различные критерии для оценки числа оставляемых компонент; чаще всего используют следующий простой критерий: оставляют столько компонент, чтобы суммарная дисперсия, учитываемая ими, составляла заранее установленное число процентов. Первая из компонент должна учитывать максимум суммарной дисперсии параметров; вторая — не коррелировать с первой и учитывать максимум оставшейся дисперсии и так до тех пор, пока вся дисперсия не будет учтена. Сумма учтённых всеми компонентами дисперсий равна сумме дисперсий исходных параметров. Математический аппарат компонентного анализа полностью совпадает с аппаратом метода главных факторов. Отличие только в исходной матрице корреляций.

Компонента (или фактор) через исходные переменные выражается следующим образом:

где

компонент.

Для иллюстрации возможностей факторного анализа покажем, как, используя метод главных компонент, можно сократить размерность пространства независимых переменных, перейдя от взаимно коррелированных параметров к независимым факторам, число которых р

Следует особо остановиться на интерпретации результатов, т.е. на смысловой стороне факторного анализа. Собственно факторный анализ состоит из двух важных этапов; аппроксимации корреляционной матрицы и интерпретации результатов. Аппроксимировать корреляционную матрицу, т.е. объяснить корреляцию между параметрами действием каких-либо общих для них факторов, и выделить сильно коррелирующие группы параметров достаточно просто: из корреляционной матрицы одним из методов

факторного анализа непосредственно получают матрицу нагрузок — факторное решение, которое называют прямым факторным решением. Однако часто это решение не удовлетворяет исследователей. Они хотят интерпретировать фактор как скрытый, но существенный параметр, поведение которого определяет поведение некоторой своей группы наблюдаемых параметров, в то время как, поведение других параметров определяется поведением других факторов. Для этого у каждого параметра должна быть наибольшая по модулю факторная нагрузка с одним общим фактором. Прямое решение следует преобразовать, что равносильно повороту осей общих факторов. Такие преобразования называют вращениями, в итоге получают косвенное факторное решение, которое и является результатом факторного анализа.

Приложения

Значение t — распределения Стьюдента

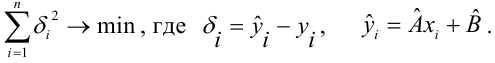

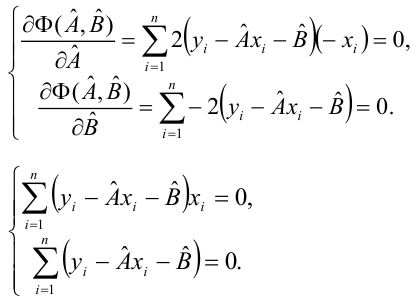

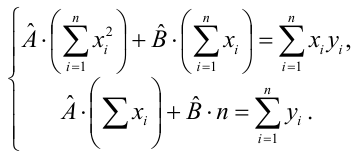

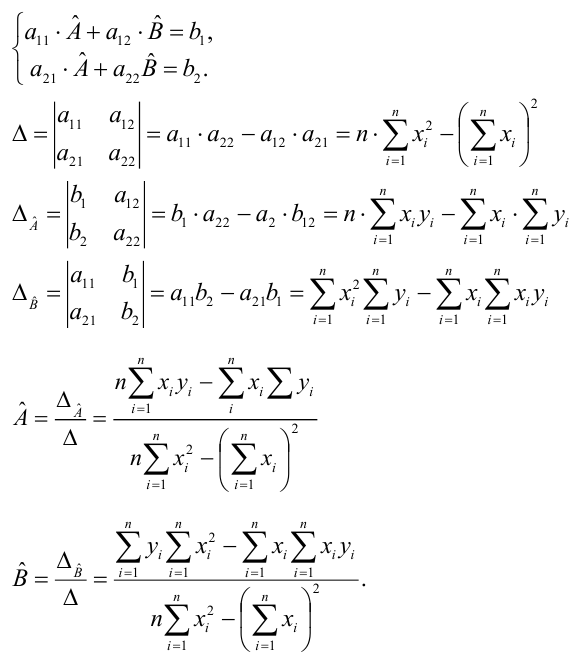

Понятие о регрессионном анализе. Линейная выборочная регрессия. Метод наименьших квадратов (МНК)

Основные задачи регрессионного анализа:

- Вычисление выборочных коэффициентов регрессии

- Проверка значимости коэффициентов регрессии

- Проверка адекватности модели

- Выбор лучшей регрессии

- Вычисление стандартных ошибок, анализ остатков

Построение простой регрессии по экспериментальным данным.

Предположим, что случайные величины

Диаграмма рассеяния (разброса, рассеивания)

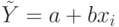

Выборочное уравнение прямой линии регрессии

Задача: подобрать

Для того, что бы провести прямую

чтобы

Постулаты регрессионного анализа, которые должны выполняться при использовании МНК.

подчинены нормальному закону распределения.

- Дисперсия

постоянна и не зависит от номера измерения.

- Результаты наблюдений

в разных точках независимы.

- Входные переменные

независимы, неслучайны и измеряются без ошибок.

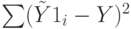

Введем функцию ошибок

Решив систему, получим искомые значения

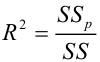

Коэффициент детерминации

Коэффициент детерминации принимает значения от 0 до 1. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем сильнее зависимость. При оценке регрессионных моделей это используется для доказательства адекватности модели (качества регрессии). Для приемлемых моделей предполагается, что коэффициент детерминации должен быть хотя бы не меньше 0,5 (в этом случае коэффициент множественной корреляции превышает по модулю 0,7). Модели с коэффициентом детерминации выше 0,8 можно признать достаточно хорошими (коэффициент корреляции превышает 0,9). Подтверждение адекватности модели проводится на основе дисперсионного анализа путем проверки гипотезы о значимости коэффициента детерминации.

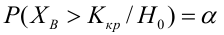

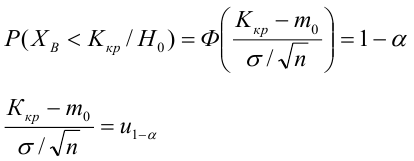

Критическая область — правосторонняя;

Если

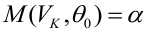

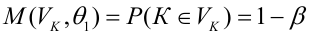

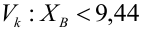

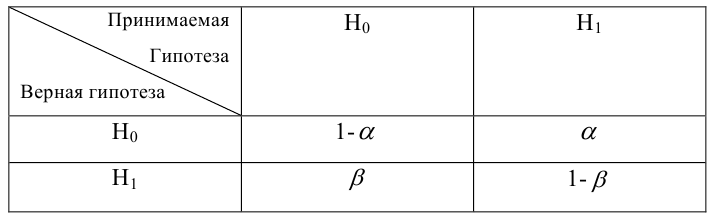

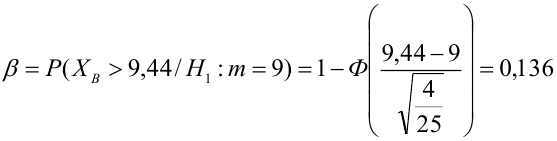

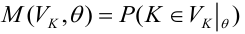

Мощность статистического критерия. Функция мощности

Определение. Мощностью критерия

Задача: построить критическую область таким образом, чтобы мощность критерия была максимальной.

Определение. Наилучшей критической областью (НКО) называют критическую область, которая обеспечивает минимальную ошибку второго рода

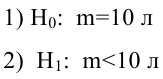

Пример:

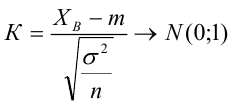

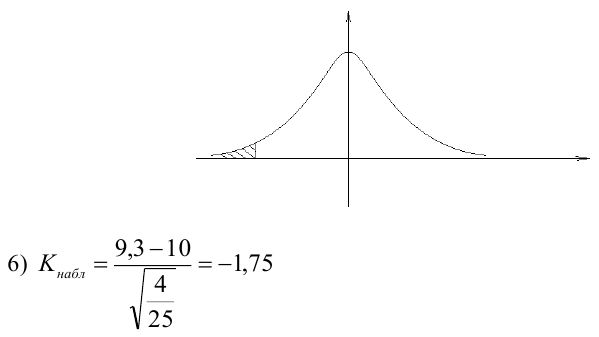

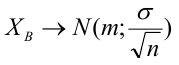

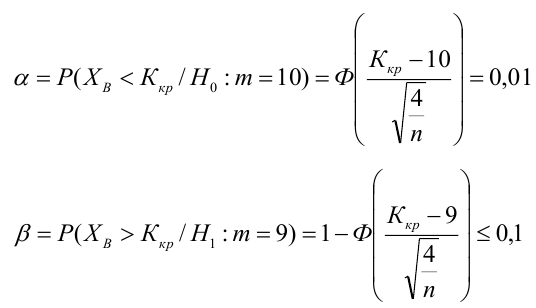

По паспортным данным автомобиля расход топлива на 100 километров составляет 10 литров. В результате измерения конструкции двигателя ожидается, что расход топлива уменьшится. Для проверки были проведены испытания 25 автомобилей с модернизированным двигателем; выборочная средняя расхода топлива по результатам испытаний составила 9,3 литра. Предполагая, что выборка получена из нормально распределенной генеральной совокупности с математическим ожиданием

3) Уровень значимости

4) Статистический критерий

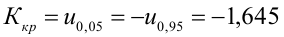

5) Критическая область — левосторонняя

Пример:

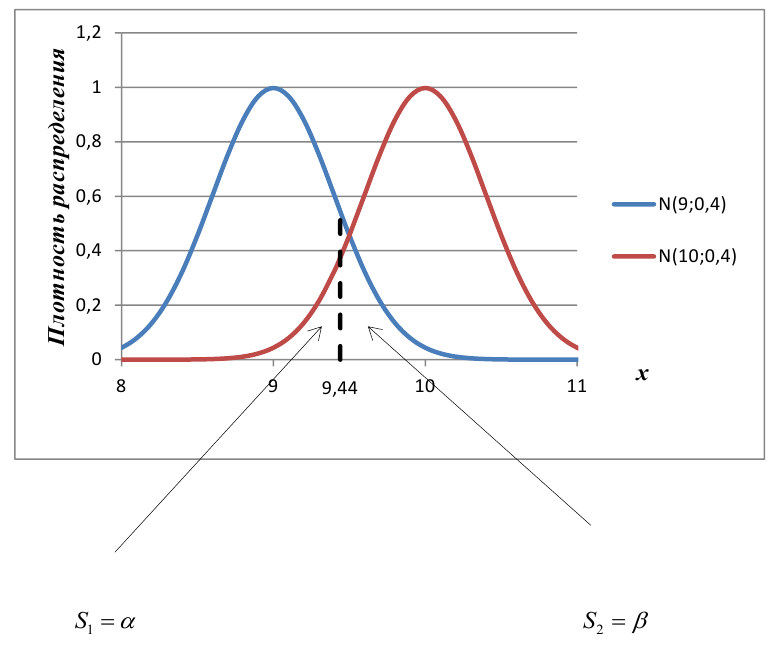

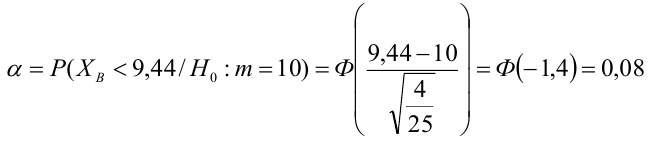

В условиях примера 1 предположим, что наряду с

Определение. Пусть проверяется

Пример:

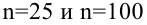

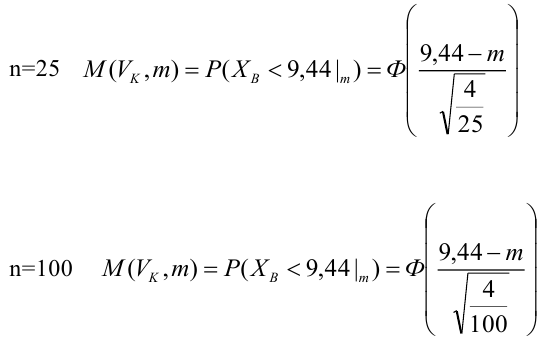

Построить график функции мощности из примера 2 для

Пример:

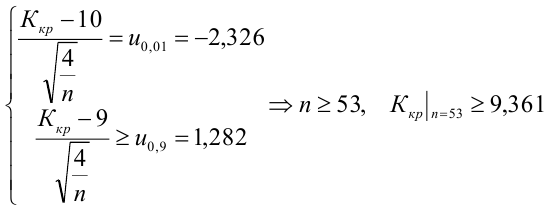

Какой минимальный объем выборки следует взять в условии примера 2 для того, чтобы обеспечить

Лемма Неймана-Пирсона.

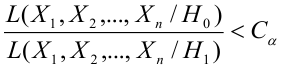

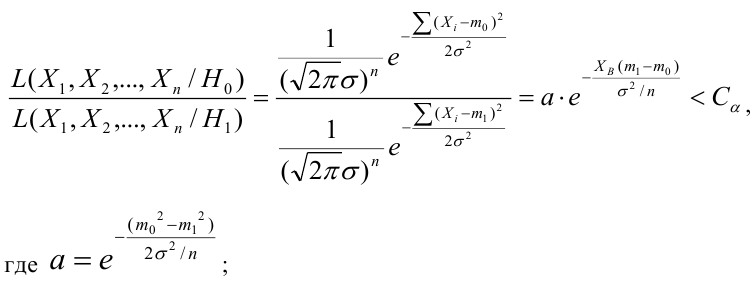

При проверке простой гипотезы

Пример:

Случайная величина

Решение:

Ошибка первого рода:

НКО:

Пример:

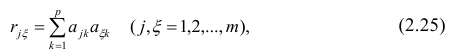

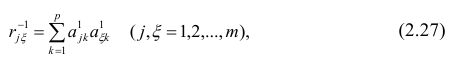

Для зависимости

Решение. Воспользуемся предыдущими результатами

Согласно формуле (24), уравнение регрессии будет иметь вид

Для выяснения значимости уравнения регрессии вычислим суммы

Из (27) и (28) по данным таблицы получим

Вычислим статистику

Так как

- Корреляционный анализ

- Статистические решающие функции

- Случайные процессы

- Выборочный метод

- Проверка гипотезы о равенстве вероятностей

- Доверительный интервал для математического ожидания

- Доверительный интервал для дисперсии

- Проверка статистических гипотез

2.3. Предположения и проверка адекватности уравнения регрессии

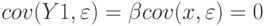

Метод наименьших квадратов предполагает ряд ограничений на поведение случайного слагаемого

- нулевое математическое ожидание,

;

- равные дисперсии ошибок для всех наблюдений,

;

- ошибки модели

при разных наблюдениях независимы. В частности, корреляционный момент, или ковариация, между

и

при

равен

для

;

- для всех

случайные ошибки

распределены по нормальному закону, а

— фиксированный вектор.

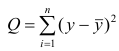

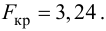

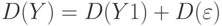

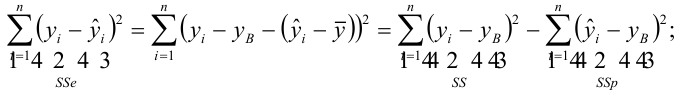

Одним из показателей качества построенного уравнения регрессии является коэффициент детерминации

|

|

(2.6) |

В свою очередь,

Однако

|

|

(2.7) |

Таким образом, коэффициент детерминации можно интерпретировать как часть общей дисперсии

Проведем дисперсионный анализ уравнения регрессии, построенного выше:

Таблица 2.4

Итак,

Отсюда

Значение

Следует признать, что определить истинные значения коэффициентов

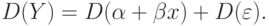

Из формул системы уравнений (2.5) теперь следует, что

|

|

(2.8) |

Поскольку

Следовательно,

|

|

(2.9) |

Итак, выборочный коэффициент регрессии представлен в виде суммы истинного значения

|

|

(2.10) |

где

Из формул (2.9) и (2.10) следует: если случайную ошибку

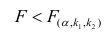

Если нет возможности проверить качество полученного уравнения регрессии на независимой выборке, то проводят оценку значимости уравнения регрессии по

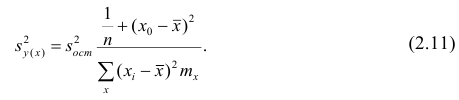

|

(2.11) |

В условиях нулевой гипотезы

Рассмотрим линейное уравнение регрессии МНК

Последнее равенство возведем в квадрат и просуммируем по всем наблюдениям

|

|

(2.12) |

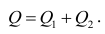

Из формулы (2.12) вытекает, что расчетное значение

Известно, что число степеней свободы для суммы квадратов, стоящей в числителе дисперсии

|

|

(2.13) |

|

|

(2.14) |

По таблице критических значений Фишера (Приложение 5) находим критическое значение критерия

Как известно из курса математической статистики, несмещенность выборочной оценки

Что, собственно, и требовалось.

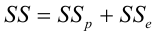

В курсе математической статистики определяется теоретический коэффициент корреляции, являющийся мерой линейной связи между случайными величинами

|

|

(2.15) |

Аналогично определяется выборочный коэффициент корреляции:

|

|

(2.16) |

Из формул (2.8) следует, что

|

|

(2.17) |

а уравнение линейной регрессии можно записать в таком виде:

|

|

(2.18) |

Покажем, что теоретический коэффициент детерминации равен квадрату теоретического коэффициента корреляции между фактическими

В целях построения доверительных интервалов для коэффициентов

Но

Окончательно,

|

|

(2.19) |

Аналогично получаем, что

Но

Наконец, ранее было доказано, что

Окончательно получаем

|

|

(2.20) |

Из формул (2.19) и (2.20) можно заключить, что теоретическая дисперсия коэффициентов регрессии зависит от отношения дисперсий случайных ошибок и фактора

В теории регрессионного анализа также доказывается, что

На практике теоретическую оценку дисперсии коэффициентов

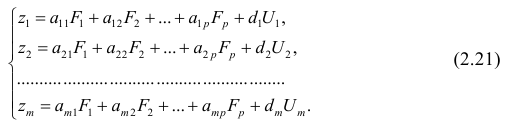

Как было отмечено, число степеней свободы суммы квадратов, стоящей в числителе

Из формул (2.19), (2.20) получаем исправленные выборочные оценки стандартных отклонений (ошибок) МНК-коэффициентов регрессии:

|

|

(2.21) |

Если бы были известны стандартные отклонения

Заметим, что при

Незначимые коэффициенты обычно исключают из уравнения регрессии. При расчете уравнения регрессии на компьютере для проверки значимости коэффициентов регрессии вычисляют наблюдаемые значения критерия Стьюдента

Таблица 2.5

Итак,

Из полученных результатов следует значимость коэффициентов

хi

хi

можно представить в виде

можно представить в виде

можно представить в виде (2.1).

можно представить в виде (2.1).

подчинены нормальному закону распределения.

подчинены нормальному закону распределения. постоянна и не зависит от номера измерения.

постоянна и не зависит от номера измерения. в разных точках независимы.

в разных точках независимы. независимы, неслучайны и измеряются без ошибок.

независимы, неслучайны и измеряются без ошибок.

;

; ;

; при разных наблюдениях независимы. В частности, корреляционный момент, или ковариация, между

при разных наблюдениях независимы. В частности, корреляционный момент, или ковариация, между  при

при  равен

равен  для

для  ;

; случайные ошибки

случайные ошибки  — фиксированный вектор.

— фиксированный вектор.