Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) и основания их применения

/

Расчетные способы определения объема потребленной электрической энергии (мощности) и основания их …

В соответствии с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», утв. Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. № 442 (далее Основные положения) расчетные способы определения объемов потребленной электрической энергии (мощности), применяются в случаях:

-

отсутствия у потребителей приборов учета электрической энергии;

-

непредоставления потребителями показаний приборов учета;

-

недопуска представителей уполномоченных организаций для проведения контрольного снятия показаний прибора учета и проверки его состояния;

-

выявления фактов безучетного потребления электрической энергии;

-

выявления фактов бездоговорного потребления электрической энергии.

1. Отсутствие прибора учета

Для расчета объема потребления электрической энергии (мощности) в отсутствие прибора учета, (кроме случаев связанных с неисправностью, утратой или истечением срока межповерочного интервала прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой), применяется расчетный способ в зависимости от величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя в соответствующей точке поставки.

1.1. Если в договоре энергоснабжения имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, то объем электроэнергии (мощности) определяется по формуле установленной подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям.

где:

Р макс — максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки.

(Когда договором энергоснабжения определена общая величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, но не предусмотрено ее распределение по точкам поставки, то для применения указанной формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного кабеля);

Т — количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые подлежат применению расчетные способы.

1.2. Если в договоре энергоснабжения отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, то объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется по формулам установленным подпунктом «б» пункта 1 приложения № 3 Основных положений:

— для однофазного ввода:

— для трехфазного ввода:

где:

I доп. дл. — допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

U ф. ном. — номинальное фазное напряжение, кВ;

Т — количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые подлежат применению расчетные способы.

1.3. Для потребителей, в расчетах с которыми используется ставка за мощность и почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки – объем используемой электроэнергии (мощности) определяется расчетным способом по формуле:

где:

W — объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки;

Т — количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые подлежат применению расчетные способы.

В случаях, когда точки поставки таких потребителей оборудованы интегральными приборами учета (не позволяющими измерять почасовые объемы потребления электрической энергии), то почасовые объемы потребления электроэнергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному значению из объема потребления электроэнергии, определенного за расчетный период на основании показаний интегрального прибора учета и распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в данной точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки.

Если к энергопринимающим устройствам такого потребителя технологически присоединены энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики и в соответствии с договором энергоснабжения его объем потребления электроэнергии (мощности) определяется за вычетом объема электрической энергии (мощности), отпущенной смежным субъектам, то объем подлежащий распределению по часам суток определяется как разность объема электроэнергии, определенного за расчетный период на основании показаний прибора учета потребителя и объема электроэнергии, отпущенной смежным субъектов электроэнергетики.

В отсутствие показаний расчетного прибора учета для определения объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов такой объем определяется исходя из показаний контрольного прибора учета, а в случае отсутствия контрольного прибора учета, объем электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов за соответствующий расчетный период, для целей определения объема потребления электроэнергии такого потребителя, подлежащего распределению по часам суток, принимается равным нулю.

Указанный порядок определения почасовых объемов потребления электрической энергии применяется в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт с 1 июля 2013 г.

1.4. В отсутствие приборов учета у потребителей, на которых не распространяются требования статьи 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ в части организации учета электрической энергии, объем потребления электрической энергии рассчитывается сетевой организацией расчетным способом, определенным в договоре энергоснабжения, а при отсутствии такого расчетного способа — исходя из характерных для указанных потребителей объемов потребления электрической энергии за определенный период времени, которые определяются исходя из совокупных объемов потребления на основе величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя и стандартного количества часов их использования, умноженного на коэффициент 1,1.

1.5. В случае неисправности, утраты или истечения срока межповерочного интервала расчетного прибора учета либо его демонтажа в связи с поверкой, ремонтом или заменой определение объема потребления электрической энергии (мощности) осуществляется согласно п. 166 Основных положений в следующем порядке:

а) при наличии контрольного прибора учета используются его показания.

При этом показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, только в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток.

Показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности), за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность нерегулируемой цены в ценовых зонах и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче электрической энергии, с учетом следующих требований:

-

если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета;

-

если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются следующим образом:

-

для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

-

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода определяются как минимальное значение из объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки.

При этом в случае если к энергопринимающим устройствам потребителя, не представившего показания расчетного прибора учета, технологически присоединены энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, а также в случае если объем потребления электрической энергии (мощности) энергопринимающими устройствами такого потребителя в соответствии с договорами энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)), оказания услуг по передаче электрической энергии определяется за вычетом объема электрической энергии (мощности), отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, то объем потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами такого потребителя, подлежащий распределению по часам суток в порядке, установленном настоящим пунктом, определяется как разность объема электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета потребителя за расчетный период, и объема электрической энергии, отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики за соответствующий расчетный период.

В отсутствие показаний расчетного прибора учета, для определения объема электрической энергии (мощности) отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов, такой объем определяется исходя из показаний контрольного прибора учета, а в случае отсутствия контрольного прибора учета, объем электрической энергии (мощности) отпущенной в энергопринимающие устройства смежных субъектов за соответствующий расчетный период, для целей определения объема потребления электроэнергии такого потребителя, подлежащего распределению по часам суток, принимается равным нулю.

б) при отсутствии контрольного прибора учета для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд объем потребления электрической энергии, (а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, — также и почасовые объемы потребления электрической энергии), определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за лижайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

для 3-го и последующих расчетных периодов подряд объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется расчетным способом:

-

если в договоре энергоснабжения, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя — в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 Основных положений (см. п.1.1.);

-

если в договоре энергоснабжения, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя — в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 приложения № 3 Основных положений (см.п. 1.2.).

1.5.1. а) В случае если в течение 12 месяцев расчетный прибор учета повторно вышел из строя по причине его неисправности или утраты, то определение объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии осуществляется:

-

с даты выхода расчетного прибора учета из строя и в течение одного расчетного периода после этого — в порядке, установленном п. 166 Основных положений для определения таких объемов в течение первых 2 расчетных периодов в случае непредставления показаний прибора учета в установленные сроки;

-

в последующие расчетные периоды вплоть до допуска расчетного прибора учета в эксплуатацию — в порядке, установленном п. 166 Основных положений для определения таких объемов начиная с 3-го расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки.

При этом в отношении потребителей, осуществляющих расчеты за электроэнергию (мощность) сvприменением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, показания контрольного прибора учета используются только в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток.

Если контрольный прибор учета является интегральным, то для определения почасовых объемов в соответствующей точке поставки объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены:

— при отсутствии контрольного прибора учета – исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены

б) В последующие расчетные периоды (после одного расчетного периода следующего за месяцем, в течение которого расчетный прибор учета вышел из строя) вплоть до допуска расчетного прибора учета в эксплуатацию:

— при наличии контрольного прибора учета – по показаниям контрольного прибора учета.

При этом в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, показания контрольного прибора учета используются только в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток.

Если к энергопринимающим устройствам потребителя, технологически присоединены энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики, с учетом потребления которых определяется объем электропотребления такого потребителя, то использованный этим потребителем объем электрической энергии, подлежащий распределению по часам суток определяется как разность объема электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета потребителя за расчетный период, и объема электрической энергии, отпущенного в энергопринимающие устройства смежных субъектов электроэнергетики.

— при отсутствии контрольного прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности) в соответствующей точке поставки определяется расчетным способом:

-

если в договоре энергоснабжения, имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя — в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 Основных положений (см. п.1.1.).

-

если в договоре энергоснабжения, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя — в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 приложения № 3 Основных положений (см. п.1.2.).

2. Непредоставление показаний прибора учета.

В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета расчет производится согласно пункта 166

Основных положений.

3. Недопуск к прибору учета представителей уполномоченных организаций для проведения контрольного снятия показаний и проверки его состояния

В случае 2-кратного недопуска к расчетному прибору учета, установленному в границах энергопринимающих устройств потребителя, для проведения контрольного снятия показаний или проведения проверки приборов учета объем потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии начиная с даты, когда произошел факт 2-кратного недопуска, вплоть до даты допуска к расчетному прибору учета определяется в порядке, установленном пунктом 166 Основных положений настоящего документа для определения таких объемов начиная с третьего расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки.

4. Выявление фактов безучетного потребления электроэнергии

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии объем потребления электрической энергии (мощности) определяются: расчетным способом, в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 Основных положений, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 приложения № 3 Основных положений.

5. Выявление фактов бездоговорного потребления электроэнергии.

Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, расчетным способом, исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам:

— для однофазного ввода:

— для трехфазного ввода:

Где —

I доп. дл.- допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

U ф. ном. — номинальное фазное напряжение, кВ;

Тбд- количество часов в определенном в соответствии с пунктом 196 Основных положений периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 26280 часов, ч.

Стоимость электрической энергии в определенном объеме бездоговорного потребления рассчитывается по нерегулируемой цене, определенной за расчетный период, в котором составлен акт о неучтенном потреблении электрической энергии, как сумма следующих составляющих:

-

средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке, определенная за соответствующий расчетный период по результатам конкурентных отборов на сутки вперед и для балансирования системы коммерческим оператором;

-

произведение коэффициента оплаты мощности, равного 0,002824, и средневзвешенной нерегулируемой цены на мощность на оптовом рынке, определенной коммерческим оператором;

-

тариф на услуги по передаче электрической энергии на соответствующем уровне напряжения;

-

сбытовая надбавка гарантирующего поставщика;

-

плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям, определяемая в соответствии с п. 101 Основных положений.

Планировать потребление для предприятий, осуществляющих электроснабжение у Гарантирующего поставщика не нужно. Потребитель, конечно, может сам выбрать 5 или 6 ценовые категории, для которых планирование обязательно. Но делать этого не следует, так как приведет только к увеличению количества бизнес-процессов электроснабжения для предприятия, а также к росту конечной цены электроснабжения.

Для потребителей, осуществляющих свое электроснабжение через энергосбытовую организацию ситуация ровно противоположная. ЭСО, конечно, может самостоятельно планировать потребление вместо потребителя, однако в подавляющем большинстве случаев это приводит к увеличению затрат потребителя по оплате электроэнергии.

Почему у Энергосбытовой организации потребителям выгоднее самостоятельно планировать потребление, а у Гарантирующего поставщика нет?

Все дело в том, что ГП приобретает электроэнергию на оптовом рынке по одной группе точек поставки, соответствующего его зоне деятельности, в состав которой входят все потребители гарантирующего поставщика. Соответственно, «территорию» планировать значительно легче, чем данного конкретного потребителя, так как внутри группы точек поставки гарантирующего поставщика находятся сотни предприятий и организаций (отклонения которых взаимно компенсируются), а также всё население (поведение которого в части включения / отключения электроприборов спрогнозировать легче, чем у промышленных потребителей).

Для каждого потребителя Энергосбытовой организации в торговой системе оптового рынка электроэнергии регистрируется отдельная группа точек поставки, по которой ЭСО обязана осуществлять ежедневное планирование на сутки вперед (если не подается план).

Энергосбытовая организация может осуществлять планирование самостоятельно, без привлечения персонала предприятия. Но в этом случае, у ЭСО есть только фактическое потребления предприятия за предыдущие периоды. Энергосбытовая организация не знает — будет ли работать предприятие также, как вчера, или остановится на планово-предупредительный ремонт по 2/3 своего оборудования.

Персонал предприятия знает о ремонтах, пусках-остановах производственного оборудования, аварийных ситуацияхЕсли потребление планирует персонал предприятия и делает это не на «отвяжись» (например, подает всегда одну и ту же заявку) — в подавляющем большинстве случаев отклонения при таком планировании будут меньше, чем при планировании персоналом ЭСО.

Получается, что осуществлять электроснабжение у Гарантирующего поставщика выгоднее, чем у Энергосбытовой организации?

В большинстве случаев нет. Стоимость электроэнергии (как части конечной стоимости электроснабжения) для потребителей ЭСО из-за отклонений как правило незначительно выше, чем у ГП. Однако, этот рост с лихвой компенсируется снижением оплаты услуг по сбыту электроэнергии (сбытовой надбавка) у ЭСО в сравнении с ГП.

По опыту могу сказать, что потребителю нужно очень постараться, чтобы переплата за отклонения перекрыла экономию от разницы сбытовых надбавок ЭСО и ГП.

Потребитель самостоятельно, или с помощью энергосбытовой организации, к которой хочет перейти на электроснабжение (если ей доверяет) может смоделировать отклонения (для этого не нужно переходить на 5-6 ценовые категории). Для этого нужно ежедневно планировать потребление предприятия на сутки вперед (в пятницу на выходные дни и понедельник). А по итогам месяца, подставить плановые и фактические объемы потребления в публикуемые данные гарантирующего поставщика (стоимость отклонений в данный час для ГП и ЭСО различаются незначительно).

Может ли энергосбытовая организация самостоятельно оплачивать отклонения, чтобы потребителю не нужно было планировать потребление?

В договоре между потребителем и ЭСО может быть прописано все, что угодно. Однако, потребителю всегда нужно критически анализировать положения договора и понимать, что за все (в том числе и за отклонения) в конечном счете будет платить потребитель, даже если это прямо и не прописано в договоре энергоснабжения. ЭСО не благотворительная организация и не будет работать «себе в минус».

Рациональная

организация энергетического хозяйства

в определенной мере зависит от правильности

планирования своей производственно-хозяйственной

деятельности, нормирования и учета

потребления энергоресурсов.

Энергоснабжение

предприятия имеет специфические

особенности, которые заключаются в

одновременности производства и

потребления энергии. Подача электроэнергии

на предприятие на каждый момент

времени должна регулироваться объемом

потребления. Недостаточно полное ее

использование ведет к неизбежным

потерям, к недоиспользованию мощности.

При повышенном против графика потреблении

возникают «пиковые» нагрузки.

Определение

потребности предприятия в энергоресурсах

и учет их расхода основываются на

составлении энергетических и топливных

балансов. Балансовый метод планирования

дает возможность рассчитать потребность

предприятия в энергии и топливе различных

видов исходя из объема производства

на предприятии и прогрессивных норм

расхода, а также определить наиболее

рациональные источники потребления

этой потребности за счет получения

энергии со стороны и собственного

производства ее на предприятии.

Энергетические

балансы классифицируются по следующим

признакам:

• назначению

— перспективные, текущие, отчетные;

• видам

энергоносителя — частные по отдельным

видам энергоносителя (уголь, нефть, пар,

газ, вода) и общие по сумме всех видов

топлива;

• характеру

целевого использования энергии (силового,

технологического, производственно-хозяйственного

значения).

Перспективные

балансы составляются на длительный

срок и используются при проектировании,

реконструкции производства и для

развития энергохозяйства предприятия

в целом.

Текущие плановые

балансы составляются на год с разбивкой

по кварталам и являются основной формой

планирования и потребления энергии

всех видов.

Главная

задача разработки планового баланса —

обоснование плановой потребности

предприятия в топливе и энергии для

выполнения производственной программы

предприятия по выпуску продукции — это

расходная часть баланса. Обоснование

наиболее рациональных возможность

рассчитать потребность предприятия в

энергии и топливе различных видов исходя

из объема производства на предприятии

и прогрессивных норм расхода, а также

способов покрытия этой потребности,

получение энергии со стороны и на

собственных генерирующих установках

— приходная часть баланса.

Отчетные (фактические)

балансы предназначены для контроля

за потреблением энергоносителей и

выполнением плановых балансов, а

также служат основным материалом для

анализа использования носителей, оценки

работы в области рационализации

энергохозяйства и экономии (перерасхода)

топлива и энергии.

Определение

потребности предприятия в энергоресурсах

базируется на использовании прогрессивных

норм расхода. Для использования топлива

и энергии различных видов применяются

удельные нормы.

Под прогрессивной

нормой расхода энергии и топлива

понимается минимально допустимый

ее расход, необходимый для изготовления

единицы продукции или выполнения

единицы работы в наиболее рациональных

условиях организации производства и

эксплуатации оборудования.

Нормы энергопотребления

бывают суммарными на единицу (времени)

продукции или вид работ и операционными

(дифференцированными) — на деталь,

операцию, отдельный технологический

процесс.

Основным методом

определения норм расхода является

расчетно-аналитический, позволяющий

рассчитать плановую норму с учетом

изменений в режиме работы, параметров

технологических процессов и других

факторов, влияющих на величину

удельного расхода.

В

зависимости от характера целевого

использования энергии удельные нормы

подразделяются на технологические и

вспомогательные нужды (освещение,

отопление, вентиляцию и т. д.). При этом

учитываются допустимые потери энергии

в сетях.

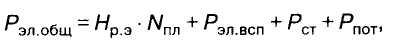

Плановая

потребность предприятия в электроэнергии

(общая)

определяется по формуле

Необходимое

количество электроэнергии для

производственных

целей рассчитывается по формулам

где

Нр

э

— плановая норма расхода электроэнергии

на единицу продукции,

кВт- ч;

Nпл

— плановый объем выпуска продукции в

натуральном (стоимостном)

выражении, шт. (руб.);

Рэл

всп

— расход энергии на вспомогательные

нужды (освещение, вентиляцию, отопление

и т.д.), кВт • ч;

Pст

—

планируемый отпуск энергии на сторону,

кВт-ч;

Рпот

— планируемые потери энергии в сетях,

кВт ■ ч.

Плановая

потребность энергии по цехам определяется

с помощью удельных норм расхода

двигательной и технологической

энергии на единицу продукции, а также

объема производства

в натуральном или других измерителях.

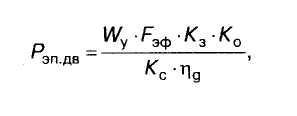

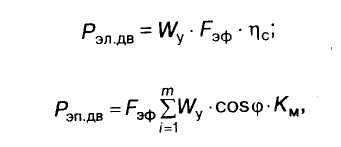

Необходимое

количество двигательной (силовой)

электроэнергии

для производственных целей зависит от

мощности установленного

оборудования и определяется по формуле

.

где

Wу

— суммарная мощность установленного

оборудования (электромоторов),

кВт;

Fэф

— эффективный фонд времени работы

оборудования (потребителей

электроэнергии) за плановый период

(месяц, квартал, год), ч;

К3

— коэффициент

загрузки оборудования;

Ко

— средний

коэффициент одновременной работы

потребителей энергии;

Кс

—

коэффициент полезного действия питающей

электрической сети;

ηд

— коэффициент полезного действия

установленных электромоторов.

cosφ

— коэффициент

мощности установленных электродвигателей;

Км

— коэффициент машинного времени

электроприемников (машинного

времени работы оборудования).

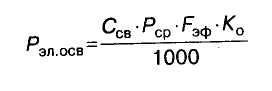

Потребное

количество электроэнергии, идущей на

освещение

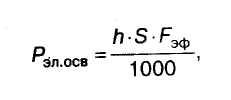

помещений, определяется по формуле

(12.5)

или

(12.6)

где

Ссв

— число светильников (лампочек) на

участке, в цехе, на предприятии,

шт.;

Рср

— средняя мощность одного светильника

(лампочки), Вт; h

— норма

освещения 1м2

площади, Вт (25Вт/м2);

S

— площадь освещаемого здания, м2.

Расход

пара на производственные цели определяется

на основе

удельных норм расхода соответствующего

потребителя.

Например, на обогрев сушильных камер

(на 1 т обогреваемых деталей)

периодического действия расходуется

100 кг/ч, для непрерывного действия

сушильных камер (конвейеров) -45-75 кг/ч.

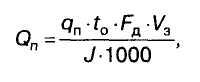

Расход

пара на отопление здания рассчитывается

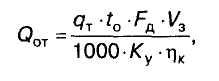

по формуле

(12.7)

где qn

— расход пара на 1 м3 здания при разности

наружной и внутренней температур в

1°С;

to

— разность наружной и внутренней

температур отопительного периода,

°С;

Fд

— время отопительного периода, ч;

V3

—

объем здания (по наружному обмеру), м3;

J

—

теплосодержание пара (540 ккал).

Расход

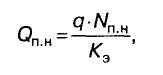

топлива на производственные нужды

предприятия (термическая

обработка металла, плавка металла, сушка

литейных форм и т. д.) определяется

по формуле

(12.8)

(12.10)

i

1,5 — коэффициент, учитывающий потери

сжатого воздуха в трубопроводах,

в местах неплотного их соединения;

d

— расход сжатого воздуха при непрерывной

работе воздухоприемника, м3/ч;

Си

— коэффициент использования воздухоприемника

во времени; К3

—

коэффициент загрузки оборудования; т

—

число наименований воздухоприемников.

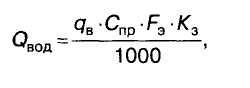

Объем

воды для производственных целей (ОВОД1

л) определяется

по нормативам исходя из часового расхода:

где

qB

—

часовой

расход

воды

на один станок, л.

(12.11)

где q

— норма расхода условного топлива на

единицу выпускаемой

продукции;

Кэ

— калорийный эквивалент применяемого

вида топлива.

Расход топлива на

отопление производственных и

административных зданий рассчитывается

по формуле

(12.9)

где

qT

—

норма расхода топлива на 1 м3

здания при разности наружной и

внутренней температур в 1°С, ккал/ч;

теплота сгорания условного топлива

(7000 ккал/кг);

коэффициент полезного действия котельной

установки

Объем

сжатого воздуха для производственных

целей (Qb,m3)

определяется

по формуле

В

результате расчета потребности в

энергоресурсах устанавливается

лимит по видам в натуральном и денежном

выражениях

по подразделениям предприятия.

Анализ

использования энергии и топлива

базируется на данных

дифференцированного учета.

Основой

организации первичного учета энергии

и энергоресурсов

всех видов является организация

контрольно-измерительного хозяйства

предприятия. Счетчики энергоресурсов

должны

быть установлены на каждой единице

энергетического

оборудования. Данные учета регистрируются

в журналах

или ведомостях. Основными направлениями

рационализации

энергопотребления являются правильный

выбор энергоносителей,

ликвидация прямых потерь, совершенствование

технологии и организации производства,

ориентация на ресурсосберегающие

технологии, бережное использование

энергии и вторичных энергоресурсов.

Введение

Энергоёмкие промышленные компании являются крупными потребителями электроэнергии и обязаны каждый день подавать заявки с информацией, сколько они планируют закупить электроэнергии в ближайшие сутки в разбивке по часам. Отклонения фактического потребления от прогнозной заявки и в большую, и в меньшую сторону оплачиваются по отдельной ставке. Чем точнее их прогноз, тем меньше оплата.

Очевидный прямой эффект от повышения точности почасового прогнозирования дал старт нашей исследовательской работе. Всё просто: повышаем точность прогноза на n% → заказчик получает меньший счёт от сбытовой компании или рынка → мы «в одну строчку» защищаем бюджет на такие системы.

Однако, на то это и эксперимент, чтобы получить реальный, а не теоретический ответ на вопросы: где можно повысить точность и сложно ли это сделать? 1-2-3% — это сколько в рублях?

Как сейчас выглядит процесс прогнозирования

В отделе по работе на энергорынках (или отделе планирования и учёта энергоресурсов) работает сотрудник, который каждый день собирает от технологов в ручном или полу-ручном режиме (по телефону, письмами по электронной почте) информацию о:

-

планируемой загрузке производства

-

плановых остановах и пусках производства

-

плановых ремонтах

-

объёмах собственной генерации (если есть)

-

погодных условиях (если влияют)

Далее сводит всё это с фактическим потреблением за предыдущие сутки в Excel и, на основе своего многолетнего опыта и интуиции, прикидывает почасовые объёмы потребления ближайших суток и подаёт заявку. Так делают +/- практически все опрошенные на старте компании. Лишь единицы пытаются применять методы статистического и регрессионного анализа.

Таким способом предприятиям удаётся достичь точности прогноза при «нормальных» условиях в 90-95%. Хороший показатель это 97-98%. В случае аварийного останова энергоёмкого оборудования отклонение от прогноза может достигать и 300% (крайний случай, но, бывало, что и фабрика новая останавливалась).

Автоматизация ручного труда

Мы предложили компаниям завести те же данные в нейросеть, обучить её и посмотреть, какой прогноз будет выдавать машинная модель по сравнению с текущим уровнем точности. За основу взяли модель рекуррентных нейронных сетей с долгосрочной памятью (Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks) разработки Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) кафедра «Системы электроснабжения предприятий», который несколько последних лет занимается изучением и тестированием разного типа нейросетей для систем электроснабжения.

Помимо экономического эффекта, выгоды, в принципе, очевидны (скорость выдачи прогноза и высвобождение персонала для «более творческих задач»).

Эксперименты ставили с 6 предприятиями

(все наименования обезличены и трансформированы в «отрасль» в силу NDA. Для понимания уровня участников нашего эксперимента: это крупнейшие энергоёмкие компании российской промышленности, многие из которых экспортёры и «голубые фишки»)

- Нефть. Месторождение одной из крупнейших в мире нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих компаний

- Мебель. Один из мебельных заводов на территории РФ крупнейшего европейского ритейлера для дома

- Трубы. Один из старейших заводов по производству стали и труб, входящий в ведущую группу компаний

- Драгоценные камни. Мировой лидер по добыче и обработке драгоценных камней

- ГОК. Один из крупнейших ГОКов, входящих в вертикально-интегрированную группу металлургических заводов

- Металлургия. Один из крупнейших металлургических комплексов России, входящий в глобальную горно-металлургическую компанию

Как проходила работа

I. Предприятия высылали нам имеющуюся в наличии информацию. В основном, это фактическое потребление за 0,5-2 года, иногда планы и факты генерации, факты ремонтов и производственной загрузки. В случае необходимости, мы подтягивали метеорологические данные из открытых источников.

II. Мы парсили эту информацию, проверяли пропуски, проводили первичный анализ в Python и приводили к читаемому виду.

III. Коллеги из НГТУ настраивали модель (выбирали архитектуру, обрабатывали данные для лучшего обучения) и после этого подавали в модель первые 80% данных для её обучения.

IV. Обученную модель проверяли на оставшихся 20 % данных.

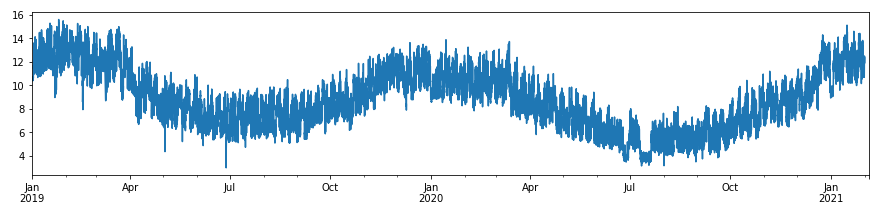

Пример распределения данных на обучение и тестирование:

В течение нескольких секунд после загрузки 20% данных модель выдавала почасовой прогноз на следующие сутки.

V. Полученные прогнозы для каждых суток на тестовой выборке сравнивались с фактическим электропотреблением и прогнозом предприятия (который уже состоялся).

VI. Предприятие обсчитывало экономический эффект от снижения ошибки на 1 процентный пункт. За базовый процент брался текущий процент отклонения.

Результаты экспериментов

| № | Предприятие | Результат |

| 1 | Нефть | Точность модели и ручного прогноза +/- одинаковая |

| 2 | Мебель | Получена точность 95% (текущий % неизвестен, т.к. компания только выходит на ОРЭМ и ранее не подавала почасовые заявки) |

| 3 | Трубы | Точность модели и ручного прогноза +/- одинаковая |

| 4 | Драгоценные камни |

По результатам анализа получен положительный результат +1-2,7% (для разных групп точек поставки (ГТП). Эффект ~ 1 млн. руб/год |

| 5 | ГОК | Точность модели и ручного прогноза +/- одинаковая |

| 6 | Металлургия | По результатам анализа получен положительный результат +1% Эффект ~ 1 млн.руб/год |

Лучшее, что получилось (№ 4, драгоценные камни)

Лучший результат мы получили при работе со сбытовой компанией № 4: от 1 до 2,7% (по разным ГТП) за счёт использования метеорологических данных. Почему так получилось? Потребители этой компании не только промышленные, но и бытовые. В том числе в состав потребителей входят значительные мощности на отопление: это калориферные установки, потребление которых зависит от погодных условий.

Вот график потребления за пару лет, глазами понятны основные паттерны:

Модель более точно оценивает эту зависимость, улавливает циклические и сезонные процессы, которые человек понимает, но не может точно корректировать.

Сколько такой удачный результат может принести заказчику? Посчитать очень просто даже в уме: если общее потребление ~ 1000 МВт*ч в сутки, повышение точности на 1% это 10 МВт*ч, стоимость ошибки в 1 МВт*ч не сильно отличается по России и составляет порядка 250 рублей в ценовых зонах и 100 рублей в неценовой зоне. Такие предприятия могут рассчитывать получить эффект в ~1 млн. рублей/год и 0,4 млн. рублей/год, соответственно. Дальше мы будем пользоваться этим простым правилом для быстрой оценки эффектов.

У предприятия 3 ГТП в неценовой зоне, и на наиболее крупном мы получили минимальный эффект, максимальный же наблюдался на самом маленьком ГТП. Вот и получается, что 4000 МВт*ч в сутки и ~1 % дают 4000*0,4 = 1,6 млн. рублей.

Трюк (№ 6, металлургия)

Еще мы получили аналогичный эффект в № 6. Здесь мы использовали фокус: мы решили не обрабатывать сложные и запутанные Excel с фактами и планами ремонтов и загрузки производств. Мы просто сделали модель, которая использует историю планов и фактов потребления и корректирует план, полученный вручную.

В ручных планах уже учтены ремонты и загрузка производств. Не создав полноценную систему сбора данных с систем предприятия, мы не можем сделать работу по анализу и сбору этой информации лучше, чем эксперты предприятия (мы поняли это ещё на первом совещании с коллегами). Среднее суточное потребление предприятия ~4600 МВт*ч. Крупное и энергоёмкое предприятие. Но на площадке работает ТЭЦ, которая покрывает 80% потребления завода. Полученный эффект в 1 % точности посчитать на коленке не сложно: 0,2*4600*1 = 0,92 млн. рублей в год.

Почему не получается достигнуть большей точности? Печь-ковши для плавки стали — одни из крупнейших потребителей предприятия. Процессы в них очень сложно прогнозировать и планировать. Про это — ниже.

Не получилось (№ 1, нефть)

Что не так с прогнозом по месторождению № 1? Они получают вручную точность в 95%. Модель не смогла лучше. Что в этих 5 %? Большую часть потребления месторождения покрывает большое количество газотурбинных и газопоршневых агрегатов, сжигающих попутный газ. Непостоянство объёмов и параметров газа, резкие скачки не дают стабильно вырабатывать электроэнергию. Здесь ни человек, ни алгоритм поделать ничего не могут.

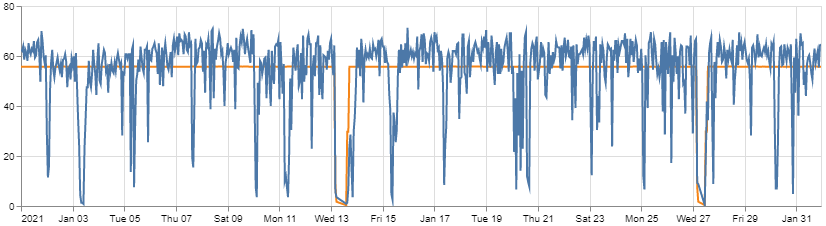

Не получилось совсем (№ 3, трубы)

№ 3 имеет среднесуточное потребление в 3000 МВт*ч. Одна половина — электросталеплавильные печи, вторая половина — само изготовление труб.

Почасовое потребление электросталеплавильных печей очень плохо планируется и прогнозируется. Почему? График почасового потребления похож на пилу. Это связано с технологией: плавка занимает примерно час, в течение которого происходит постепенное увеличение потребления. Когда у этой пилы будут пики и провалы — невозможно предсказать заранее (за сутки и больше). Поэтому эта проблема должна решаться на организационном уровне: количество плавок и точное время начала каждой плавки должны сообщать технологи. Пойдут ли технологи на это и будут ли подстраиваться под проблемы энергетиков – пока не понятно. А пока планирование очень простое:

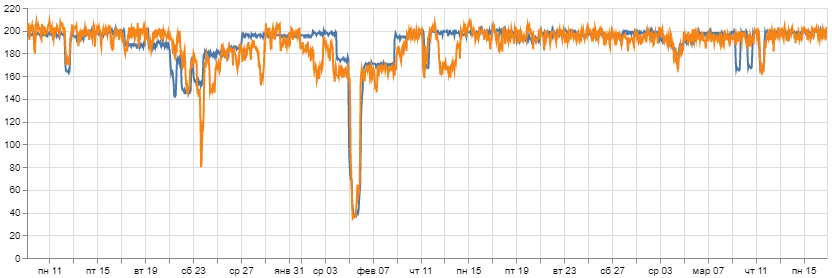

Выше некуда (№ 5, ГОК)

Текущая точность прогнозирования на № 5 очень высокая (порядка 2%). Если посмотреть на график, становится понятно почему: стабильное потребление большую часть времени и небольшие проблемы с авариями (что не предсказать) и плановыми ремонтами (часто план не выполняется и переносится):

Поэтому представители предприятия сразу переключили нас на работу в направлении автоматизации процессов планирования и аналитики планирования. Чем и занимаемся в настоящее время.

Первый раз на ОРЭМ (№ 2, мебель)

Осталось рассказать про № 2. Предприятие сейчас переходит на другую категорию потребителя и ему потребуется почасовое планирование на сутки-двое вперёд. Мы показали, что при соблюдении плановых ремонтов можно достигнуть значительной точности.

Выводы

Во что в итоге превратилось наше понимание столь очевидной и живой темы?

Проведенные эксперименты показали, что повышение точности — это не столько залог технологий машинного обучения и статистики, сколько качественного процесса планирования на предприятии. Планируешь и исполняешь — получаешь максимум в своей ситуации. Модели могут лишь ненамного подкорректировать точность прогноза.

Имеющиеся у предприятий данные по ремонтам и отключениям не позволяют использовать их для повышения точности в автоматическом режиме. Они либо не точные, либо настолько не структурированные и не читабельны, что ни одна машина не сможет ими воспользоваться. Потенциал таких данных — 1-3% дополнительно.

При такой ситуации со сбором данных и планированием в промышленности, как сейчас, экономический эффект будет незначительным даже для крупных предприятий и объектов. По крайней мере, не настолько значительным, чтобы уместить в себя бюджет проекта.

Если посмотреть на эксперимент с точки зрения работоспособности нейросети в промышленном кейсе, то результат неплохой: машина смогла догнать и даже перегнать человека. Для сравнения: в распознавании речи и картинок, если машина догоняет человека, то это считается отличным результатом.

1. При отсутствии прибора учета (п. 181 Основных положений функционирования розничных рынков электроэнергии (утв. Постановлением Правительства РФ №442 от 04.05.2012г. «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», далее – Основные положения).

1.1. Для расчета объема потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии в отсутствие прибора учета, объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям:

- если в договоре имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки, по формуле: W=Pмакс х T

Pмакс — максимальная мощность энергопринимающих устройств, относящаяся к соответствующей точке поставки, а в случае, если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, не предусмотрено распределение максимальной мощности по точкам поставки, то в целях применения настоящей формулы максимальная мощность энергопринимающих устройств в границах балансовой принадлежности распределяется по точкам поставки пропорционально величине допустимой длительной токовой нагрузки соответствующего вводного провода (кабеля), МВт;

T — количество часов в расчетном периоде, при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за которые в соответствии с пунктами 166, 178, 179 и 181 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии подлежат применению указанные в настоящем приложении расчетные способы, или количество часов в определенном в соответствии с пунктом 195 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось безучетное потребление электрической энергии, но не более 8760 часов, ч;

- если в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств, по формулам:

для однофазного ввода:

W= (Iдоп х Uф.ном. х cos(y) х T)/(1,5 x 1000)

для трехфазного ввода:

W= (3 х Iдоп х Uф.ном. х cos(y) х T)/(1,5 x 1000), где

Iдоп — допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

Uф.ном. — номинальное фазное напряжение, кВ;

cos(y) — коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

1.2. Для потребителей, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям, по формуле:

Wh = W/T, где

W — объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, определенный в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, МВт∙ч.

1.3. В случае если в отношении потребителя, при осуществлении в расчетах за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность, не выполнено требование об использовании приборов учета, позволяющих измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то вплоть до выполнения указанного требования во всех точках поставки в границах балансовой принадлежности энергопринимающих устройств такого потребителя, которые оборудованы интегральными приборами учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода полагаются равными минимальному значению из объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний интегрального прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки.

При этом указанный порядок определения почасовых объемов потребления электрической энергии применяется в отношении потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт с 1 июля 2013 г.

1.4. В отсутствие приборов учета у потребителей, на которых не распространяются требования статьи 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части организации учета электрической энергии, объем потребления электрической энергии рассчитывается сетевой организацией на основании расчетного способа, определенного в договоре энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и (или) оказания услуг по передаче электрической энергии), а при отсутствии такого расчетного способа — исходя из характерных для указанных потребителей (энергопринимающих устройств) объемов потребления электрической энергии за определенный период времени, которые определяются исходя из совокупных объемов потребления на основе величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя и стандартного количества часов их использования, умноженного на коэффициент 1,1.

2. В случае недопуска к прибору учета для целей проведения контрольного снятия его показаний, проведения проверки его состояния (п. 178 Основных положений).

До даты допуска к расчетному прибору учета определяется в порядке, установленном пунктом 166 Основных положений для определения таких объемов начиная с третьего расчетного периода для случая непредставления показаний прибора учета в установленные сроки:

- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, — также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

- для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом »б» пункта 1 приложения № 3 к Основных положений.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств в точке поставки потребителя определяется в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям.

3. В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета (п. 166 Основных положений).

3.1. при наличии контрольного прибора учета используются его показания, при этом:

- показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности) за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с применением цены (тарифа), дифференцированной по зонам суток, только в том случае, если контрольный прибор учета позволяет измерять объемы потребления электрической энергии по зонам суток;

- показания контрольного прибора учета используются при определении объема потребления электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче электрической энергии за расчетный период в отношении потребителя, осуществляющего расчеты за электрическую энергию (мощность) с использованием ставки за мощность нерегулируемой цены в ценовых зонах (регулируемой цены (тарифа) для территорий, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка) и (или) за услуги по передаче электрической энергии с использованием ставки, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, тарифа на услуги по передаче электрической энергии (далее — потребитель, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность), с учетом следующих требований.

3.2. если контрольный прибор учета позволяет измерять почасовые объемы потребления электрической энергии, то такие объемы в соответствующей точке поставки определяются исходя из показаний указанного контрольного прибора учета;

3.3. если контрольный прибор учета является интегральным, то почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки определяются следующим образом:

- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, определенный на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределяется по часам расчетного периода пропорционально почасовым объемам потребления электрической энергии в той же точке поставки на основании показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

- для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, почасовые объемы потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода определяются как минимальное значение из объема потребления электрической энергии, определенного на основании показаний контрольного прибора учета за расчетный период, распределенного равномерно по указанным часам, и объема электрической энергии, соответствующего величине максимальной мощности энергопринимающих устройств этого потребителя в соответствующей точке поставки, а почасовые объемы потребления электрической энергии в остальные часы расчетного периода определяются исходя из равномерного распределения по этим часам объема электрической энергии, не распределенного на плановые часы пиковой нагрузки. Если определенные таким образом почасовые объемы потребления электрической энергии в плановые часы пиковой нагрузки в рабочие дни расчетного периода, установленные системным оператором, оказываются меньше, чем объем электрической энергии, соответствующий величине мощности, рассчитанной в порядке, предусмотренном пунктом 95 настоящего документа, в ценовых зонах (пунктом 111 настоящего документа — для территорий субъектов Российской Федерации, объединенных в неценовые зоны оптового рынка) для расчета фактической величины мощности, приобретаемой потребителем (покупателем) на розничном рынке, исходя из определенных в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта почасовых объемов потребления электрической энергии, то почасовые объемы потребления электрической энергии в этой точке рассчитываются в соответствии с абзацем шестым настоящего пункта.

3.4. В случае непредставления потребителем показаний расчетного прибора учета в установленные сроки и при отсутствии контрольного прибора учета:

- для 1-го и 2-го расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, — также и почасовые объемы потребления электрической энергии, определяются исходя из показаний расчетного прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных за аналогичный расчетный период предыдущего года — на основании показаний расчетного прибора учета за ближайший расчетный период, когда такие показания были предоставлены;

- для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, объем потребления электрической энергии определяется расчетным способом в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к настоящему документу, а для потребителя, в расчетах с которым используется ставка за мощность, почасовые объемы потребления электрической энергии определяются расчетным способом в соответствии с подпунктом »б» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям.

4. Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии (мощности) (п. 195-196 Основных положений).

4.1. Объем безучетного потребления электрической энергии определяется с применением расчетного способа, предусмотренного подпунктом «а» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям. При этом в отношении потребителя, при осуществлении расчетов за электрическую энергию с которым используется ставка за мощность, помимо объема безучетного потребления электрической энергии также определяется величина мощности, приобретаемой по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности), и величина мощности, оплачиваемой в части услуг по передаче электрической энергии, исходя из почасовых объемов потребления электрической энергии, определяемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 приложения № 3 к Основным положениям.

Объем безучетного потребления электрической энергии (мощности) определяется с даты предыдущей контрольной проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, то определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления электрической энергии (мощности) и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

4.2. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным способом, предусмотренным пунктом 2 приложения № 3 к Основным положениям за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за 3 года.

для однофазного ввода:

W= (Iдоп х Uф.ном. х cos(y) х Tбд)/1000

для трехфазного ввода:

W= (3 х Iдоп х Uф.ном. х cos(y) х Tбд)/1000, где

Tбд — количество часов в определенном в соответствии с пунктом 196 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии периоде времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление, но не более чем 26280 часов, ч.