Темы кодификатора ЕГЭ: Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, основная и щелочная.

Гидролиз – взаимодействие веществ с водой. Гидролизу подвергаются разные классы неорганических и органических веществ: соли, бинарные соединения, углеводы, жиры, белки, эфиры и другие вещества. Гидролиз солей происходит, когда ионы соли способны образовывать с Н+ и ОН— ионами воды малодиссоциированные электролиты.

Гидролиз солей может протекать:

→ обратимо: только небольшая часть частиц исходного вещества гидролизуется.

→ необратимо: практически все частицы исходного вещества гидролизуются.

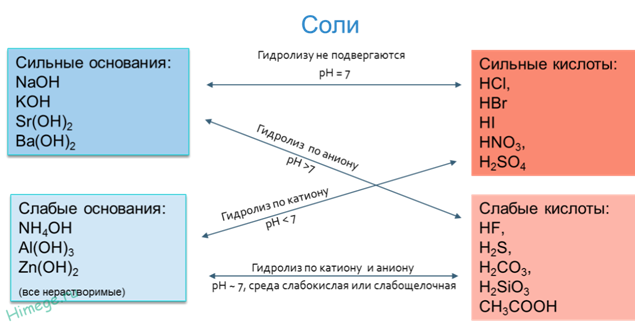

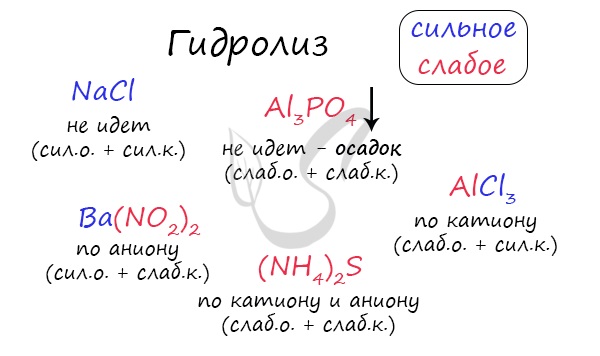

Для оценки типа гидролиза необходимо рассмотреть соль, как продукт взаимодействия основания и кислоты. Любая соль состоит из металла и кислотного остатка. Металлы соответствует основание или амфотерный гидроксид (с той же степенью окисления, что и в соли), а кислотному остатку — кислота. Например, карбонату натрия Na2CO3 соответствует основание — щелочь NaOH и угольная кислота H2CO3.

Обратимый гидролиз солей

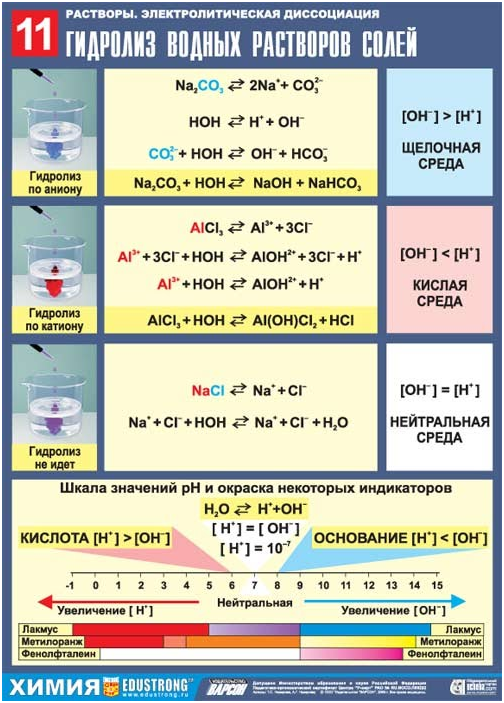

Механизм обратимого гидролиза будет зависеть от состава исходной соли. Можно выделить 4 основных варианта, которые мы рассмотрим на примерах:

1. Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой, гидролизуются ПО АНИОНУ.

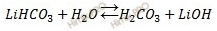

Примеры таких солей — CH3COONa, Na2CO3, Na2S, KCN.

Реакция гидролиза:

CH3COONa + HOH ↔ CH3COOH + NaOH

в ионной форме:

CH3COO— + Na+ + HOH ↔ CH3COOH + Na+ + OH—

сокращенное ионное уравнение:

CH3COO— + HOH ↔ CH3COOH + OH—

Таким образом, при гидролизе таких солей в растворе образуется небольшой избыток гидроксид-ионов OH—. Водородный показатель такого раствора рН>7.

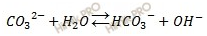

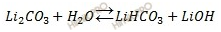

Гидролиз солей многоосновных кислот (H2CO3, H3PO4 и т.п.) протекает ступенчато, с образованием кислых солей:

CO32- + HOH ↔ HCO32- + OH—

или в молекулярной форме:

Na2CO3 + HOH ↔ NaHCO3 + NaOH

2 ступень:

HCO3— + HOH ↔ H2CO3 + OH—

или в молекулярной форме:

NaHCO3 + HOH ↔ H2CO3 + NaOH

Продукты гидролиза по первой ступени подавляют вторую ступень гидролиза, в результате вторая ступень гидролиза протекает незначительно.

2. Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой, гидролизуются ПО КАТИОНУ. Пример такой соли: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3 Уравнение гидролиза:

NH4+ + HOH ↔ NH3·H2O + H+

или в молекулярной форме:

NH4Cl + HOH ↔ NH3·H2O + HCl

При этом катион слабого основания притягивает гидроксид-ионы из воды, а в растворе возникает избыток ионов Н+. Водородный показатель такого раствора рН<7.

Соли, образованные многокислотными основаниями, гидролизуются ступенчато, образуя катионы основных солей. Например:

I ступень:

Fe3+ + HOH ↔ FeOH2+ + H+

FeCl3 + HOH ↔ FeOHCl2 + HCl

II ступень:

FeOH2+ + HOH ↔ Fe(OH)2+ + H+

FeOHCl2 + HOH ↔ Fe(OH)2Cl+ HCl

III ступень:

Fe(OH)2+ + HOH ↔ Fe(OH)3 + H+

Fe(OH)2Cl + HOH ↔ Fe(OH)3 + HCl

Гидролиз по второй и, в особенности, по третьей ступени практически не протекает при комнатной температуре.

3. Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой, гидролизуются И ПО КАТИОНУ, И ПО АНИОНУ.

Примеры таких солей: CH3COONH4, (NH4)2CO3, HCOONH4,

Уравнение гидролиза:

CH3COO— + NH4+ + HOH ↔ CH3COOH + NH3·H2O

CH3COONH4 + HOH ↔ CH3COOH + NH3·H2O

В этом случае реакция раствора зависит от соотношения констант диссоциации образующихся кислот и оснований. В большинстве случаев реакция раствора будет примерно нейтральной, рН ≅ 7. Точное значение рН зависит от относительной силы основания и кислоты.

4. Гидролиз солей, образованных сильным основанием и сильной кислотой, в водных растворах НЕ ИДЕТ.

Сведем вышеописанную информацию в общую таблицу:

Необратимый гидролиз

Необратимый гидролиз происходит, если при гидролизе выделяется газ, осадок или вода, т.е. вещества, которые при данных условиях не могут взаимодействовать между собой. Необратимый гидролиз является химической реакцией, т.к. реагирующие вещества взаимодействуют практически полностью.

Варианты необратимого гидролиза:

- Гидролиз, в который вступают растворимые соли 2х-валентных металлов (Be2+, Co2+, Ni2+, Zn2+, Pb2+, Cu2+ и др.) с сильным ионизирующим полем (слабые основания) и растворимые карбонаты/гидрокарбонаты. При этом образуются нерастворимые основные соли (гидроксокарбонаты):

2MgCl2 + 2Na2CO3 + H2O = Mg2(OH)2CO3 + 4NaCl + CO2

2МеCl2 + 2Na2CO3 + Н2О = (МеОН)2CO3 + 4NaCl + СО2 (МеII, кроме Fe, Ca,Sr,Ba).

! Исключения: (соли Ca, Sr, Ba и Fe2+) – в этом случае получим обычный обменный процесс:

CaCl2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaCl,

МеCl2 + Na2CO3 = МеCO3 + 2NaCl (Ме – Fe, Ca, Sr, Ba).

- Взаимный гидролиз, протекающий при смешивании двух солей, гидролизованных по катиону и по аниону. Продукты гидролиза по второй ступени усиливают гидролиз по первой ступени и наоборот. Поэтому в таких процессах образуются не просто продукты обменной реакции, а продукты гидролиза (совместный или взаимный гидролиз).Соли металлов со степенью окисления +3 (Al3+, Cr3+) и соли летучих кислот (карбонаты, сульфиды, сульфиты) при смешивании в растворе (взаимном гидролизе) образуют осадок гидроксида и газ (H2S, SO2, CO2):

2AlCl3 + 3K2S +6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S↑ + 6KCl,

2CrCl3 + 3K2CO3 + 3H2O = 2Сr(ОН)3 + 3СO2 + 6KCl,

2МеCl3 + 3Na2CO3 + 3Н2О=2Ме(ОН)3 + 6NaCl + 3СО2 (МеIII),

2МеCl3 + 3Na2SO3 + 3Н2О=2Ме(ОН)3 + 6NaCl + 3SО2 (МеIII),

2МеCl3 + 3Na2S + 3Н2О=2Ме(ОН)3 + 6NaCl + 3H2S (МеIII).

Соли Fe3+ при взаимодействии с карбонатами также при смешивании в растворе (взаимном гидролизе) образуют осадок гидроксида и газ:

2FeCl3 + 3K2CO3 + 3H2O = 2Fe(ОН)3 + 3СO2 + 6KCl

! Исключения: при взаимодействии солей трехвалентного железа с сульфидами реализуется окислительно-восстановительная реакция:

2FeCl3 + 3K2S(изб) = 2FeS + S↓ + 6KCl (при избытке сульфида калия)

При взаимодействии солей трехвалентного железа с сульфитами также реализуется окислительно-восстановительная реакция.

Полные уравнения таких реакций выглядят довольно сложно. Поначалу я рекомендую составлять такие уравнения в 2 этапа: сначала составляем обменную реацию без участия воды, затем разлагаем полученный продукт обменной реакции водой. Сложив эти две реакции и сократив одинаковые вещества, мы получаем полное уравнение необратимого гидролиза.

3. Гидролиз галогенангидридов и тиоангидридов происходит также необратимо. Галогенангидриды разлагаются водой по схеме ионного обмена (H+OH—) до соответствующих кислот (в случае водного гидролиза) и солей (в случае щелочного гидролиза). Степень окисления центрального элемента и остальных при этом не изменяется!

SO2Cl2 + 2 H2O = H2SO4 + 2 HCl,

SOCl2 + 2 H2O = H2SO3 + 2HCl,

PCl5 + 4 H2O = H3PO4 + 5HCl,

CrO2Cl2 + 2H2O = H2CrO4 + 2HCl,

PCl5 + 8NaOH = Na3PO4 + 5NaCl + 4H2O,

Галогенангидрид – это соединение, которое получается, если в кислоте ОН-группу заменить на галоген. При гидролизе галогенангидридов кислот образуются соответствующие данным элементам и степеням окисления кислоты и галогеноводородные кислоты.

POCl3 + 3H2O = H3PO4 + 3HCl

Галогенангидриды некоторых кислот:

| Кислота | Галогенангидриды |

| H2SO4 | SO2Cl2 |

| H2SO3 | SOCl2 |

| H2CO3 | COCl2 |

| H3PO4 | POCl3, PCl5 |

Тиоангидриды (сульфангидриды) — так называются, по аналогии с безводными окислами (ангидридами), сернистые соединения элементов (например, Sb2S3, As2S5, SnS2, CS2 и т. п.).

- Необратимый гидролиз бинарных соединений, образованных металлом и неметаллом:

- сульфиды трехвалентных металлов вводе необратимо гидролизуются до сероводорода и и гидроксида металла:

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3 + 3H2S

при этом возможен кислотный гидролиз, в таком случае образуются соль металла и сероводород:

Al2S3 + 6HCl = 2AlCl3 + 3H2S

- гидролиз карбидов приводит к образованию гидроксида металла в водной среде, соли металла в кислой де и соответствующего углеводорода — метана, ацетилена или пропина:

Ca+2C-12 + H2O = Ca+2(OH)2 + C-12H2

Al+34C-43 + 12H2O = 4Al+3(OH)3 + 3C-4H4,

Ca3N2 + H2O =

Ca3P2 + H2O =

Mg2Si + H2O =

- Некоторые соли необратимо гидролизуются с образованием оксосолей:

BiCl3 + H2O = BiOCl + 2HCl,

SbCl3 + H2O = SbOCl + 2HCl.

Алюмокалиевые квасцы:

KAl(SO4)2 + K2S + H2O =

MgCl2 + NaНCO3 + H2O =

ZnSO4 + CsНCO3 + H2O =

CdSO4 + RbНCO3 + H2O =

CaSO4 + Rb2CO3 + H2O =

FeCl2 + Rb2CO3 + H2O =

Количественно гидролиз характеризуется величиной, называемой степенью гидролиза.

Степень гидролиза (α) — отношение количества (концентрации) соли, подвергающейся гидролизу, к общему количеству (концентрации) растворенной соли. В случае необратимого гидролиза α≅1.

Факторы, влияющие на степень гидролиза:

1. Температура

Гидролиз — эндотермическая реакция! Нагревание раствора приводит к интенсификации процесса.

Пример: изменение степени гидролиза 0,01 М CrCl3 в зависимости от температуры:

2. Концентрация соли

Чем меньше концентрация соли, тем выше степень ее гидролиза.

Пример: изменение степени гидролиза Na2CO3 в зависимости от температуры:

По этой причине для предотвращения нежелательного гидролиза хранить соли рекомендуется в концентрированном виде.

3. Добавление к реакционной смеси кислоты или щелочи

Изменяя концентрация одного из продуктов, можно смещать равновесие реакции гидролиза в ту или иную сторону.

Пройти тест по теме Гидролиз:

Здесь вы можете потренироваться в решении тестовых заданий в формате ЕГЭ по теме Гидролиз.

Тренировочные тесты по теме «Гидролиз»( с ответами)

261

Создан на

16 января, 2022 От Admin

Тренажер задания 21

Тренажер задания 21 ЕГЭ по химии

1 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) NH4Br

2) HI

3) Na2SiO3

4) KClO4

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения рН их водных растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

2 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) H2SO4

2) Na2S

3) AICl3

4) CaCl2

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения рН их водных растворов, учитывая, что концентрация (моль/л) всех растворов одинаковая.

3 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) Рb(NO3)2

2) Ca(ClO)2

3) NaI

4) KOH

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pН их водных растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

4 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) ацетат кальция

2) перхлорат калия

3) гидроксид стронция

4) метановая кислота

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения рН их водных растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

5 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) сероводород

2) аммиак

3) бромоводород

4) нитрат бария

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения рН их водных растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

6 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) силикат натрия

2) фосфорная кислота

3) нитрат кальция

4) гидроксид бария

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения pН их водных растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

7 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) KHCO3

2) Ba(NO3)2

3) ZnSO4

4) HCIO3

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения рН их водных растворов, учитывая, что концентрация (моль/л) всех растворов одинаковая.

8 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов, имеющих одинаковую концентрацию (моль/л).

1) HIO3

2) Li2S

3) NaClO4

4) NH4NO3

Запишите номера веществ в порядке уменьшения значения pH их водных растворов.

9 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) FeBr3

2) НСООNa

3) НВr

4) LiOH

Запишите номера веществ в порядке возрастания значения рН их водных растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

10 / 10

Для веществ, приведённых в перечне, определите характер среды их водных растворов.

1) CH3COOH

2) К3РО4

3) НNO3

4) LiOH

Запишите номера веществ в порядке убывания значения pН их водных растворов, учитывая, что концентрация всех растворов (моль/л) одинаковая.

Ваша оценка

The average score is 32%

Правила составления уравнений гидролиза солей

Алгоритм написания уравнений гидролиза

Гидролиз по катиону

1. Определяем тип гидролиза. Необходимо написать уравнение диссоциации соли.

Гидролиз сульфата меди(II): CuSO4 = Cu 2+ + SO4 2–

Соль образована катионом слабого основания и анионом сильной кислоты. Гидролиз по катиону.

2. Записываем ионное уравнение гидролиза, определяем среду:

Cu 2+ + HOH CuOH + + H + ;

образуется катион гидроксомеди(II) и ион водорода, среда кислая

3. Составляем молекулярное уравнение. Из положительных и отрицательных частиц находящихся в растворе, записываются нейтральные частицы, существующие только на бумаге. В данном случае из CuOH + SO4 2– составляем (CuOH)2SO4. Для уравнивания числа ионов меди необходимо перед сульфатом меди поставить коэффициент два. Получаем:

Продукт реакции относится к группе основных солей: сульфат гидроксомеди(II).

Гидролиз

Темы кодификатора ЕГЭ: Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, основная и щелочная.

Гидролиз – взаимодействие веществ с водой. Гидролизу подвергаются разные классы неорганических и органических веществ: соли, бинарные соединения, углеводы, жиры, белки, эфиры и другие вещества. Гидролиз солей происходит, когда ионы соли способны образовывать с Н + и ОН — ионами воды малодиссоциированные электролиты.

Гидролиз солей может протекать:

→ обратимо : только небольшая часть частиц исходного вещества гидролизуется.

→ необратимо : практически все частицы исходного вещества гидролизуются.

Для оценки типа гидролиза необходимо рассмотреть соль, как продукт взаимодействия основания и кислоты. Любая соль состоит из металла и кислотного остатка. Металлы соответствует основание или амфотерный гидроксид (с той же степенью окисления, что и в соли), а кислотному остатку — кислота. Например, карбонату натрия Na2CO3 соответствует основание — щелочь NaOH и угольная кислота H2CO3.

Обратимый гидролиз солей

Механизм обратимого гидролиза будет зависеть от состава исходной соли. Можно выделить 4 основных варианта, которые мы рассмотрим на примерах:

1. Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой , гидролизуются ПО АНИОНУ .

CH3COONa + HOH ↔ CH3COOH + NaOH

CH3COO — + Na + + HOH ↔ CH3COOH + Na + + OH —

сокращенное ионное уравнение:

CH3COO — + HOH ↔ CH3COOH + OH —

Таким образом, при гидролизе таких солей в растворе образуется небольшой избыток гидроксид-ионов OH — . Водородный показатель такого раствора рН>7 .

Гидролиз солей многоосновных кислот (H2CO3, H3PO4 и т.п.) протекает ступенчато, с образованием кислых солей:

CO3 2- + HOH ↔ HCO3 2- + OH —

или в молекулярной форме:

или в молекулярной форме:

Продукты гидролиза по первой ступени подавляют вторую ступень гидролиза, в результате вторая ступень гидролиза протекает незначительно.

2. Соли, образованные слабым основанием и сильной кислотой , гидролизуются ПО КАТИОНУ . Пример такой соли: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3 Уравнение гидролиза:

или в молекулярной форме:

При этом катион слабого основания притягивает гидроксид-ионы из воды, а в растворе возникает избыток ионов Н + . Водородный показатель такого раствора рН .

Соли, образованные многокислотными основаниями, гидролизуются ступенчато, образуя катионы основных солей. Например:

Fe 3+ + HOH ↔ FeOH 2+ + H +

FeCl3 + HOH ↔ FeOHCl2 + H Cl

FeOH 2+ + HOH ↔ Fe(OH)2 + + H +

FeOHCl2 + HOH ↔ Fe(OH)2Cl+ HCl

Fe(OH)2 + + HOH ↔ Fe(OH)3 + H +

Fe(OH)2Cl + HOH ↔ Fe(OH)3 + HCl

Гидролиз по второй и, в особенности, по третьей ступени практически не протекает при комнатной температуре.

3. Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой , гидролизуются И ПО КАТИОНУ, И ПО АНИОНУ .

В этом случае реакция раствора зависит от соотношения констант диссоциации образующихся кислот и оснований. В большинстве случаев реакция раствора будет примерно нейтральной, рН ≅ 7 . Точное значение рН зависит от относительной силы основания и кислоты.

4. Гидролиз солей, образованных сильным основанием и сильной кислотой , в водных растворах НЕ ИДЕТ .

Сведем вышеописанную информацию в общую таблицу:

Необратимый гидролиз

Необратимый гидролиз происходит, если при гидролизе выделяется газ, осадок или вода, т.е. вещества, которые при данных условиях не могут взаимодействовать между собой. Необратимый гидролиз является химической реакцией, т.к. реагирующие вещества взаимодействуют практически полностью.

Варианты необратимого гидролиза:

- Гидролиз, в который вступают растворимые соли 2х-валентных металлов (Be 2+ , Co 2+ , Ni 2+ , Zn 2+ , Pb 2+ , Cu 2+ и др.) с сильным ионизирующим полем (слабые основания) и растворимые карбонаты/гидрокарбонаты. При этом образуются нерастворимые основные соли (гидроксокарбонаты):

! Исключения: (соли Ca, Sr, Ba и Fe 2+ ) – в этом случае получим обычный обменный процесс:

МеCl2 + Na2CO3 = МеCO3 + 2NaCl (Ме – Fe, Ca, Sr, Ba).

- Взаимный гидролиз , протекающий при смешивании двух солей, гидролизованных по катиону и по аниону. Продукты гидролиза по второй ступени усиливают гидролиз по первой ступени и наоборот. Поэтому в таких процессах образуются не просто продукты обменной реакции, а продукты гидролиза (совместный или взаимный гидролиз). Соли металлов со степенью окисления +3 (Al 3+ , Cr 3+ ) и соли летучих кислот (карбонаты, сульфиды, сульфиты) при смешивании в растворе (взаимном гидролизе) образуют осадок гидроксида и газ (H2S, SO2, CO2):

Соли Fe 3+ при взаимодействии с карбонатами также при смешивании в растворе (взаимном гидролизе) образуют осадок гидроксида и газ:

! Исключения: при взаимодействии солей трехвалентного железа с сульфидами реализуется окислительно-восстановительная реакция:

2FeCl3 + 3K2S(изб) = 2FeS + S↓ + 6KCl (при избытке сульфида калия)

При взаимодействии солей трехвалентного железа с сульфитами также реализуется окислительно-восстановительная реакция.

Полные уравнения таких реакций выглядят довольно сложно. Поначалу я рекомендую составлять такие уравнения в 2 этапа: сначала составляем обменную реацию без участия воды, затем разлагаем полученный продукт обменной реакции водой. Сложив эти две реакции и сократив одинаковые вещества, мы получаем полное уравнение необратимого гидролиза.

3. Гидролиз галогенангидридов и тиоангидридов происходит также необратимо. Галогенангидриды разлагаются водой по схеме ионного обмена (H + OH — ) до соответствующих кислот (в случае водного гидролиза) и солей (в случае щелочного гидролиза). Степень окисления центрального элемента и остальных при этом не изменяется!

Галогенангидрид – это соединение, которое получается, если в кислоте ОН-группу заменить на галоген. При гидролизе галогенангидридов кислот образуются соответствующие данным элементам и степеням окисления кислоты и галогеноводородные кислоты.

Галогенангидриды некоторых кислот:

| Кислота | Галогенангидриды |

| H2SO4 | SO2Cl2 |

| H2SO3 | SOCl2 |

| H2CO3 | COCl2 |

| H3PO4 | POCl3, PCl5 |

Тиоангидриды (сульфангидриды) — так называются, по аналогии с безводными окислами (ангидридами), сернистые соединения элементов (например, Sb2S3, As2S5, SnS2, CS2 и т. п.).

- Необратимый гидролиз бинарных соединений, образованных металлом и неметаллом:

- сульфиды трехвалентных металлов вводе необратимо гидролизуются до сероводорода и и гидроксида металла:

при этом возможен кислотный гидролиз, в таком случае образуются соль металла и сероводород:

- гидролиз карбидов приводит к образованию гидроксида металла в водной среде, соли металла в кислой де и соответствующего углеводорода — метана, ацетилена или пропина:

- Некоторые соли необратимо гидролизуются с образованием оксосолей :

BiCl3 + H2O = BiOCl + 2HCl,

SbCl3 + H2O = SbOCl + 2HCl.

Алюмокалиевые квасцы:

Количественно гидролиз характеризуется величиной, называемой степенью гидролиза .

Степень гидролиза (α) — отношение количества (концентрации) соли, подвергающейся гидролизу, к общему количеству (концентрации) растворенной соли. В случае необратимого гидролиза α≅1.

Факторы, влияющие на степень гидролиза:

1. Температура

Гидролиз — эндотермическая реакция! Нагревание раствора приводит к интенсификации процесса.

Пример : изменение степени гидролиза 0,01 М CrCl3 в зависимости от температуры:

2. Концентрация соли

Чем меньше концентрация соли, тем выше степень ее гидролиза.

Пример : изменение степени гидролиза Na2CO3 в зависимости от температуры:

По этой причине для предотвращения нежелательного гидролиза хранить соли рекомендуется в концентрированном виде.

3. Добавление к реакционной смеси кислоты или щелочи

Изменяя концентрация одного из продуктов, можно смещать равновесие реакции гидролиза в ту или иную сторону.

Гидролиз солей

Гидролиз (от греч. – вода и – разложение) – это разложение водой. Гидролиз солей – это взаимодействие ионов соли с водой с образованием малодиссоциирующих частиц. Давая такое определение реакции гидролиза, мы подчеркиваем, что соли в растворе находятся в виде ионов и движущей силой реакции является образование малодиссоциирующих частиц (общее правило для многих реакций в растворах).

Всегда ли ионы способны образовывать с водой малодиссоциирующие частицы? Разбирая этот вопрос с учениками, отмечаем, что катионы сильного основания и анионы сильной кислоты таких частиц образовать не могут и, следовательно, в реакцию гидролиза не вступают.

Какие типы гидролиза возможны? Поскольку соль состоит из катиона и аниона, то возможны три типа гидролиза:

• гидролиз по катиону (в реакцию с водой вступает только катион);

• гидролиз по аниону (в реакцию с водой вступает только анион);

• совместный гидролиз (в реакцию с водой вступает и катион, и анион).

Гидролиз по катиону. Как катион может взаимодействовать с водой? Учитель сам должен решить, рассматривать ли ему этот вопрос в общем виде или (в менее сильном классе) на конкретном примере. Отмечаем, что катион – это положительно заряженная частица, а молекула воды полярна, условно можно представить ее состоящей из положительно заряженного атома водорода и отрицательно заряженной гидроксильной группы. Какую же часть молекулы воды оторвет и присоединит к себе катион? Ученики с удовольствием отвечают: «Гидроксильную группу!» Ответ подтверждаем записью уравнения, отмечая обратимость реакции:

M n+ + H–OH MOH (n–1)+ + H + .

Написав формулу образовавшейся частицы, тут же обсуждаем, что это за частица, будет ли она иметь заряд и какой, приходим к выводу, что, как правило, это гидроксокатион. А что останется от молекулы воды? Какую реакцию водного раствора обусловливает избыток этих частиц? Какова будет реакция индикатора? А теперь проверим нашу гипотезу (следует демонстрация опыта).

После этого школьники могут самостоятельно сделать вывод: гидролиз по катиону приводит к образованию гидроксокатионов и кислой среды раствора.

Отмечаем, что иногда (при n = 1) вместо гидроксокатионов получаем молекулы слабого основания. А может ли гидроксокатион вступить в реакцию со следующей молекулой воды? Сообщаем, что это будет вторая ступень гидролиза, что каждая следующая ступень протекает в тысячи раз слабее, чем предыдущая, что даже первая ступень протекает обычно на доли процента. Поэтому, как правило, рассматривается только первая ступень гидролиза.

Гидролиз по аниону разбираем аналогично, записывая уравнение:

An n– + H–OH HAn (n–1)– + OH – .

Подводим учеников к выводу: гидролиз по аниону приводит к образованию гидроанионов и щелочной среды раствора.

Совместный гидролиз. Из самого названия следует, что в этом случае в растворе протекают две выше рассмотренные реакции. Предлагаем школьникам проанализировать их и сделать вывод о реакции среды. Опровергаем (можно экспериментом) представление о том, что среда будет нейтральной. Одинаковое число ионов водорода и гидроксид-ионов существует только на бумаге. На самом деле здесь протекают две независимые обратимые реакции, и каких ионов в растворе окажется больше – зависит от степени протекания каждой реакции. А это, в свою очередь, зависит от того, что слабее – кислота или основание. Если слабее основание, то в большей степени будет протекать гидролиз по катиону и среда раствора будет кислой. Если слабее кислота – наоборот. Как исключение возможен случай, когда среда будет почти нейтральной, но это только исключение.

Одновременно обращаем внимание учащихся на то, что связывание гидроксид-ионов и ионов водорода в воду приводит к уменьшению их концентрации в растворе. Предлагаем вспомнить принцип Ле Шателье и подумать, как это повлияет на равновесие. Подводим их к выводу, что при совместном гидролизе степень его протекания будет значительно выше и в отдельных случаях это может привести к полному гидролизу.

Полный гидролиз. Для полного протекания гидролиза нужно, чтобы соль была образована очень слабой кислотой и очень слабым основанием. Кроме того, желательно, чтобы один из продуктов гидролиза уходил из сферы реакции в виде газа. (Малорастворимые вещества, остающиеся в контакте с раствором, вообще говоря, не уходят из сферы реакции, поскольку все равно в какой-то степени растворимы.) Поэтому полному гидролизу подвергаются обычно соли газообразных или неустойчивых кислот: сероводородной, угольной, отчасти сернистой. К ним примыкают вещества, которые в обычном понимании уже не являются солями: нитриды, фосфиды, карбиды, ацетилениды, бориды. Полностью гидролизуются также алкоголяты.

Если вернуться к обычным солям, то полностью гидролизующиеся соли (карбонаты, сульфиды алюминия, хрома(III), железа(III)) нельзя получить реакциями обмена в водных растворах. Вместо ожидаемых продуктов в результате реакции мы получим продукты гидролиза. Гидролиз осложняет протекание многих других реакций обмена. Так, при взаимодействии карбоната натрия с сульфатом меди в осадок обычно выпадает основный карбонат меди (CuOH)2CO3.

В таблице растворимости для полностью гидролизующихся солей стоит прочерк. Однако прочерк может стоять по другим причинам: вещество не изучено, разлагается в ходе окислительно-восстановительной реакции и т.п. Некоторые прочерки, иногда встречающиеся в таблице растворимости, вызывают удивление. Так, сульфид бария хорошо известен и растворим, как и сульфиды других щелочно-земельных металлов. Гидролиз этих солей протекает только по аниону.

Алгоритм написания уравнений гидролиза

Когда школьники поняли суть реакции гидролиза, даем (а лучше составляем вместе с ними) алгоритм написания уравнений гидролиза. Рассмотрим его на конкретных примерах.

Пример 1. Гидролиз сульфата меди(II)

1. Определяем тип гидролиза. На этом этапе школьники могут написать уравнение диссоциации соли:

CuSO4 = Cu 2+ + .

Можно дать им «правило цепочки»: цепочка рвется по слабому звену, гидролиз идет по иону слабого электролита.

Соль образована катионом слабого основания (подчеркиваем) и анионом сильной кислоты. Идет гидролиз по катиону.

2. Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду:

Cu 2+ + H–OH CuOH + + H + .

Образуется катион гидроксомеди(II) и ион водорода, среда – кислая.

3. Составляем молекулярное уравнение. Надо учитывать, что составление такого уравнения есть некоторая формальная задача. Из положительных и отрицательных частиц, находящихся в растворе, мы составляем нейтральные частицы, существующие только на бумаге. В данном случае мы можем составить формулу (CuOH)2SO4, но для этого наше ионное уравнение мы должны мысленно умножить на два. Получаем:

2CuSO4 + 2H2O (CuOH)2SO4 + H2SO4.

Обращаем внимание, что продукт реакции относится к группе основных солей. Названия основных солей, как и названия средних, следует составлять из названий аниона и катиона, в данном случае соль назовем «сульфат гидроксомеди(II)». (Не надо приставки «ди», не говорим же мы «сульфат динатрия».) Назвать эту соль «гидроксосульфат меди», на наш взгляд, значит нарушить всю логику номенклатуры солей. Разве есть в растворе или в узлах кристаллической решетки частица «гидроксосульфат»? Нет! А катион гидроксомеди есть. В дальнейшем этот подход распространяется на номенклатуру комплексных солей.

Пример 2. Гидролиз ортофосфата рубидия

1. Определяем тип гидролиза:

Рубидий – щелочной металл, его гидроксид – сильное основание, фосфорная кислота, особенно по своей третьей стадии диссоциации, отвечающей образованию фосфатов, – слабая кислота. Идет гидролиз по аниону.

2. Пишем ионное уравнение гидролиза, определяем среду:

+ H–OH + OH – .

Продукты – гидрофосфат- и гидроксид-ионы, среда – щелочная.

3. Составляем молекулярное уравнение:

Rb3PO4 + H2O Rb2HPO4 + RbOH.

Получили кислую соль – гидрофосфат рубидия.

Пример 3. Гидролиз ацетата алюминия

1. Определяем тип гидролиза:

Соль образована катионом слабого основания и анионами слабой кислоты. Идет совместный гидролиз.

2. Пишем ионные уравнения гидролиза, определяем среду:

Al 3+ + H–OH AlOH 2+ + H + ,

CH3COO – + H–OH CH3COOH + OH – .

Учитывая, что гидроксид алюминия очень слабое основание, предположим, что гидролиз по катиону будет протекать в большей степени, чем по аниону. Следовательно, в растворе будет избыток ионов водорода, и среда будет кислая.

Не стоит пытаться составлять здесь суммарное уравнение реакции. Обе реакции обратимы, никак друг с другом не связаны, и такое суммирование бессмысленно.

3. Составляем молекулярное уравнение:

Al(CH3COO)3 + H2O AlOH(CH3COO)2 + CH3COOH.

Это тоже формальное упражнение, для тренировки в составлении формул солей и их номенклатуре. Полученную соль назовем ацетат гидроксоалюминия.

Факторы, влияющие на степень гидролиза

Поскольку гидролиз – обратимая реакция, то на состояние равновесия гидролиза влияют температура, концентрации участников реакции, добавки посторонних веществ. Если в реакции не участвуют газообразные вещества, то давление практически не влияет. Исключается из рассмотрения вода, т.к. ее концентрация в водных растворах практически постоянна

(

55 моль/л). Так, для примеров 1 и 2 выражения констант равновесия (констант гидролиза) имеют вид:

Температура. Поскольку реакция гидролиза эндотермическая, повышение температуры смещает равновесие в системе вправо, степень гидролиза возрастает.

Концентрация продуктов гидролиза. В соответствии с принципом Ле Шателье повышение концентрации ионов водорода для реакции, рассмотренной в примере 1, приведет к смещению равновесия влево, т.е. степень гидролиза будет уменьшаться. Также будет влиять увеличение концентрации гидроксид-ионов для реакции, рассмотренной в примере 2.

Концентрация соли. Рассмотрение этого фактора приводит к парадоксальному выводу: равновесие в системе смещается вправо (в соответствии с принципом Ле Шателье), но степень гидролиза уменьшается.

Понять это помогает константа равновесия. При добавлении соли, т.е. фосфат-ионов в примере 2, равновесие будет смещаться вправо, концентрации гидрофосфат- и гидроксид-ионов будут возрастать. Но из рассмотрения константы равновесия этой реакции ясно, что, для того чтобы увеличить концентрацию гидроксид-ионов вдвое, нам надо концентрацию фосфат-ионов увеличить в 4 раза! Ведь значение константы должно быть неизменным. А это значит, что степень гидролиза, под которой можно понимать отношение [OH – ]/[], уменьшится вдвое.

Разбавление. Этот фактор означает одновременное уменьшение концентрации всех частиц в растворе (не считая воды). В соответствии с принципом Ле Шателье такое воздействие приводит к смещению равновесия в сторону реакции, идущей с увеличением числа частиц. Реакция гидролиза протекает (без учета воды!) с увеличением числа частиц. Следовательно, при разбавлении равновесие смещается в сторону протекания этой реакции, т.е. вправо, степень гидролиза возрастает. К этому же выводу приведет рассмотрение константы гидролиза.

Добавки посторонних веществ могут влиять на положение равновесия в том случае, когда эти вещества реагируют с одним из участников реакции. Так, при добавлении к раствору сульфата меди в примере 1 раствора гидроксида натрия содержащиеся в нем гидроксид-ионы будут взаимодействовать с ионами водорода. В результате их концентрация уменьшится, и по принципу Ле Шателье равновесие в системе сместится вправо, степень гидролиза возрастет. Если к тому же раствору добавить раствор сульфида натрия, то равновесие сместится не вправо, как можно было бы ожидать (взаимное усиление гидролиза), а влево из-за связывания ионов меди в практически нерастворимый сульфид меди.

Практическое применение

На практике с гидролизом учителю приходится сталкиваться, например, при приготовлении растворов гидролизующихся солей, в частности ацетата свинца. Обычная методика: в колбу наливаем воду, засыпаем соль, взбалтываем. Остается белый осадок. Добавляем еще воды, взбалтываем – осадок не исчезает. Добавляем из чайника горячей воды – осадка кажется еще больше…

Причина в том, что одновременно с растворением идет гидролиз соли, и белый осадок, который мы видим, – это уже продукты гидролиза – малорастворимые основные соли. Все наши дальнейшие действия – разбавление, нагревание – только усиливают степень гидролиза.

Как же подавить гидролиз? Не нагревать, не готовить слишком разбавленных растворов и, поскольку главным образом мешает гидролиз по катиону, добавить кислоты, лучше соответствующей, т.е. уксусной.

В других случаях степень гидролиза желательно увеличить. Например, чтобы сделать щелочной моющий раствор бельевой соды более активным, мы его нагреваем – степень гидролиза карбоната натрия при этом возрастает.

Важную роль играет гидролиз в процессе обезжелезивания воды методом аэрации. При насыщении воды кислородом содержащийся в ней гидрокарбонат железа(II) окисляется до соли железа(III), значительно сильнее подвергающийся гидролизу. В результате происходит полный гидролиз, и железо отделяется в виде осадка гидроксида железа(III).

На этом же основано применение солей алюминия в качестве коагулянтов в процессах очистки воды. Добавляемые в воду соли алюминия в присутствии гидрокарбонат-ионов полностью гидролизуются, и объемистый гидроксид алюминия коагулирует, увлекая с собой в осадок различные примеси.

Гидролиз в заданиях ЕГЭ по химии

ВОПРОС А26 (2003 г.). Фенолфталеин можно использовать для обнаружения в водном растворе соли:

1) ацетата алюминия; 2) нитрата калия; 3) сульфата алюминия; 4) силиката натрия.

Фенолфталеин – индикатор на щелочную среду, в которой он принимает малиновую окраску (возможно, для многих камнем преткновения в этом вопросе стало незнание окрасок индикаторов: фенолфталеина, лакмуса, метилоранжа). В растворе соли щелочная среда может возникнуть при гидролизе по аниону.

1) ацетат алюминия рассмотрен выше, идет совместный гидролиз, среда получается слабокислая;

2) нитрат калия образован сильными кислотой и основанием, гидролиз не идет, среда нейтральная;

3) сульфат алюминия образован сильной кислотой и слабым основанием, гидролиз идет по катиону, среда получается кислая;

4) силикат натрия образован слабой кислотой и сильным основанием, гидролиз идет по аниону, среда получается щелочная:

+ H2O H + OH – .

Ответ. 4.

ВОПРОС A29 (демонстрационный вариант, 2005 г.). Среда раствора карбоната калия:

1) щелочная; 2) кислая; 3) нейтральная; 4) слабокислая.

Рассмотрение аналогичное.

Ответ. 1.

ВОПРОС B5 (демонстрационный вариант, 2005 г.). Установите соответствие между формулой соли и ионным уравнением гидролиза этой соли.

| Формула соли: | CCCCC | Ионное уравнение: |

| 1) CuSO4; | а) CH3COO – + H2O CH3COOH + OH – ; | |

| 2) K2CO3; | б) + H2O NH3•H2O + H + ; | |

| 3) CH3COONa; | в) Сu 2+ + H2O Cu(OH) + + H + ; | |

| 4) (NH4)2SO4. | г) + H2O H + OH – ; | |

| д) Сu 2+ + 2H2O Cu(OH)2 +2H + . |

Пример не слишком удачного вопроса. С одной стороны, трудно на него не ответить, исходя из простого сопоставления формул в левой и правой колонках (про гидролиз можно при этом ничего не знать). С другой стороны, оба ионных уравнения для катиона меди можно считать правильными, но уравнение д) мы бы назвали суммарным для двух стадий гидролиза и отметили бы, что степень протекания реакции по нему чрезвычайно мала. Только на основе этого мы выберем уравнение в).

Ответ. 1 – в; 2 – г; 3 – а; 4 – б.

ВОПРОС В3 (2004 г.). Установите соответствие между условиями и состоянием химического равновесия процесса гидролиза солей.

Условия смещения равновесия:

1) нагревание раствора;

2) добавление продуктов гидролиза;

3) охлаждение раствора;

4) разбавление раствора.

а) смещается влево;

б) смещается вправо;

в) не смещается.

Используем установленные выше закономерности.

Ответ. 1 – б; 2 – а; 3 – а; 4 – б.

ВОПРОС С1 (2004 г.). Как скажется на состоянии химического равновесия в системе

Zn 2+ + H2O ZnOH + + H + – Q:

2) добавление KOH;

3) нагревание раствора?

При ответе на этот вопрос надо учитывать, что добавляемые вещества – электролиты. Поставляемые ими ионы могут как непосредственно влиять на равновесие, так и взаимодействовать с одним из ионов, участвующих в обратимой реакции:

H2SO4 = 2H + + ,

повышение концентрации ионов водорода приводит по принципу Ле Шателье к смещению равновесия в системе влево;

2) добавление KOH:

гидроксид-ионы связывают ионы водорода в малодиссоциирующее вещество – воду

(H + + OH – = H2O); снижение концентрации ионов водорода приводит по принципу Ле Шателье к смещению равновесия в системе вправо;

3) нагревание раствора по принципу Ле Шателье приводит к смещению равновесия в сторону протекания эндотермической реакции, т.е. вправо.

Ответ на все три элемента вопроса оценивался в 3 балла.

Попробуйте самостоятельно ответить на следующие вопросы.

ВОПРОС А26 (2003 г.). Между собой водные растворы сульфата и фосфата натрия можно различить с помощью:

1) гидроксида натрия;

2) серной кислоты;

3) фенолфталеина;

4) фосфорной кислоты.

ВОПРОС В3 (2003 г.). Установите соответствие между названиями солей и средой их растворов.

1) нитрит калия;

2) сульфат железа(II);

3) карбонат калия;

4) хлорид алюминия.

а) кислая;

б) нейтральная;

в) щелочная.

ВОПРОС В3 (2004 г.). Установите соответствие между формулой соли и способностью этой соли к гидролизу.

Способность к гидролизу:

а) гидролиз по катиону;

б) гидролиз по аниону;

в) гидролиз по катиону и аниону;

г) гидролизу не подвергается.

ВОПРОС С1 (2003 г.). Сульфид-ион – типичный протолит. Напишите уравнение протолиза (гидролиза) сульфид-иона в водном растворе по первой ступени. Укажите среду этого раствора. Как скажется добавление гидроксида натрия на степень протолиза сульфид-ионов?

Подводя итог, отметим, что в рамках школьного курса в реакциях гидролиза солей нет ничего чрезмерно сложного для понимания школьника. Здесь используются общие правила написания ионных уравнений, общие представления о смещении химического равновесия, общий подход к номенклатуре солей, краткий и удобный алгоритм написания уравнений. Хочется надеяться, что изложенный материал поможет вам и вашим ученикам.

http://chemege.ru/gidroliz/

http://him.1sept.ru/article.php?ID=200501003

Гидролиз (греч. hydor — вода и lysis — разрушение) — процесс расщепления молекул сложных химических веществ за счет

реакции с молекулами воды.

В химии, как и в жизни, разрушается чаще всего нестойкое и слабое (стойкое и сильное выдерживает удар). Запомните, что гидролиз

(вода) разрушает «слабое» — это правило вам очень пригодится.

Любая соль состоит из остатка основания и кислоты. Абсолютно любая:

- NaCl — производное основания NaOH и кислоты HCl

- KNO3 — производное основания KOH и кислоты HNO3

- CuSO4 — производное основания Cu(OH)2 и кислоты H2SO4

- Al3PO4 — производное основания Al(OH)3 и кислоты H3PO4

- Ca(NO2)2 — производное основания Ca(OH)2 и кислоты HNO2

Чтобы успешно решать задания по теме гидролиза и писать реакции, вам следует запомнить, какие основания и кислоты являются

слабыми, а какие — сильными.

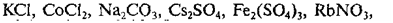

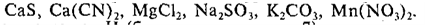

При изучении гидролиза я рекомендую ученикам сохранить на гаджет схему, которую вы видите ниже. Для того, чтобы приобрести

нужный опыт — она незаменима. Пользуйтесь ей как можно чаще, подглядывайте в нее и она незаметно окажется в вашем

интеллектуальном составляющем

По катиону, по аниону или нет гидролиза?

Итак, если в состав соли входит остаток сильного основания и остаток сильной кислоты — гидролиза не происходит. Примеры: NaCl, KBr,

CaSO4. Также гидролиза не происходит, если соль нерастворима (вне зависимости от того, чем она образована): AlPO4,

FeSO3, CaSO3.

Если в состав соли входит остаток слабого основания и остаток сильной кислоты, то гидролиз идет по катиону. Помните, что гидролиз

разрушает слабое, в данном случае — катион. Примеры: AlCl3, MgBr2, Cr2SO4, NH4NO3.

Катион NH4+ и его основание NH4OH , несмотря на растворимость, является слабым, поэтому гидролиз будет идти

по катиону в соли NH4Cl. Замечу также, что Ca(OH)2 считается растворимым основанием, поэтому гидролиза соли CaCl2

не происходит.

Если в состав соли входит остаток сильного основания и остаток слабой кислоты, то гидролиз идет по аниону. Примеры: K3PO4,

NaNO2, Ca(OCl)2, Ba(CH3COO)2, K2SiO3.

Если соль образована остатком слабого основания и слабой кислоты, то гидролиз идет и по катиону, и по аниону. Примеры: Mg(NO2)2,

Al2S3, Cr2(SO3)3, CH3COONH4.

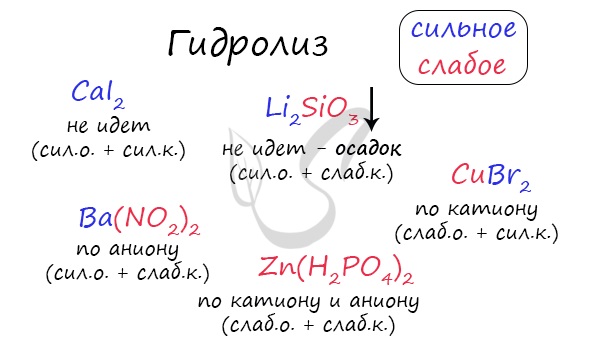

Самостоятельно определите тип гидролиза для CaI2, Li2SiO3, Ba(NO2)2, CuBr2, Zn(H2PO4)2.

Ниже вы найдете решение.

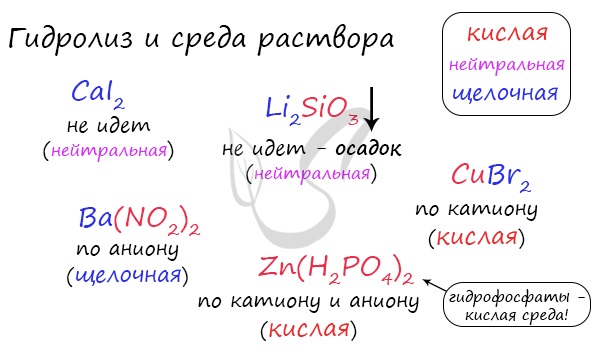

Среда раствора

Среда раствора может быть нейтральной, кислой или щелочной. Определяется типом гидролиза. Некоторые задания могут быть построены так, что, увидев соль,

вы должны будете определить ее тип раствора.

Обрадую вас: если вы усвоили тему гидролиза, сделать это проще простого. В случае, когда гидролиз не идет или идет и по катиону, и по аниону среда

раствора — нейтральная.

Если гидролиз идет по катиону (разрушается остаток основания) среда — кислая, если гидролиз идет по аниону (разрушается остаток кислоты), то среда

раствора будет щелочная. Изучите примеры.

Однако замечу, что в дигидрофосфатах, гидросульфитах и гидросульфатах среда всегда кислая из-за особенностей диссоциации. Примеры:

NH4H2PO4, LiHSO4. В гидрофосфатах среда щелочная из-за того, что константа диссоциации по третьей ступени меньше, чем константа гидролиза. Примеры: K2HPO4, Na2HPO4.

Попробуйте определить среду раствора для соединений из самостоятельного задания, которое вы только что решили.

Ниже будет располагаться решение.

С целью запутать в заданиях часто бывают даны синонимы. Так «среду раствора» могут заменить водородным показателем pH.

Запомните, что кислая среда характеризуется pH < 7. В нейтральной pH = 7. В щелочной pH > 7.

Например, в соли CaCl2 среда раствора будет нейтральной (pH=7), а в растворе AlCl3 — кислой (pH < 7).

Индикаторы (лат. indicator — указатель)

Индикатор — вещество, используемое в химии для определения среды раствора. В зависимости от среды раствора индикатор способен

менять его цвет, что наглядно отражает характер среды в определенный момент времени.

Наиболее известные и широко применяемые индикаторы: лакмус, фенолфталеиновый и метиловый оранжевый. В зависимости от среды

раствора их окраска меняется, что отражает приведенная ниже таблица.

Для тех, кто обладает хорошей зрительной памятью, будет несложно запомнить эту схему. Но что делать аудиалам и кинестетикам?

От волнения на экзамене такая таблица легко может раствориться и перепутаться в океане мыслей, поэтому своим ученикам я рекомендую

запомнить индикаторы по стихам.

Только представьте, как приятно будет прочитать стих на экзамене, и убедиться в его безошибочности. Это придаст уверенности и поднимет

настроение

Лакмус

Индикатор лакмус красный

Кислоту укажет ясно.

Индикатор лакмус синий —

Щелочь здесь, не будь разиней!

Когда ж нейтральная среда,

Он фиолетовый всегда.

Фенолфталеин

Фенолфталеиновый

В щелочах малиновый

Несмотря на это —

В кислотах он без цвета.

Метиловый оранжевый

От щелочи я желт как в лихорадке

Я розовею от кислот, как от стыда

И я бросаюсь в воду без оглядки —

Здесь я оранжевый практически всегда!

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение

(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов

без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,

обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Понятие о реакциях гидролиза

В водном растворе частицы растворённого вещества взаимодействуют с молекулами воды. Такое взаимодействие нередко приводит к реакции гидролиза (от др.-греч. hydro — вода + lysis — разложение).

Гидролиз — это химическая реакция взаимодействия вещества с водой, при которой происходит разложение молекул этого вещества и воды с образованием новых соединений.

Гидролиз соединений различных классов — солей, углеводов, галогеналканов, белков, сложных эфиров (в том числе жиров) и др. существенно различается. С гидролизом галогеналканов, белков (полипептидов), ди- и полисахаридов (на примере сахарозы, крахмала и целлюлозы), а также сложных эфиров вы познакомились в курсе органической химии. В этом разделе мы рассмотрим гидролиз неорганических веществ — солей.

Гидролиз солей — это обменное взаимодействие между молекулами воды и катионами или анионами соли, приводящее к образованию слабых электролитов.

Анионы слабых кислот, взаимодействуя с катионами водорода, могут образовывать слабо диссоциирующие молекулы кислоты. Катионы слабых оснований, взаимодействуя с гидроксид-ионами, могут образовывать малодиссоциирующие основания.

Среда в водных растворах гидролизующихся солей может быть кислой (pH < 7,0) или щелочной (pH > 7,0) потому, что в растворе соли в результате гидролиза появляется избыток ионов Н+ или ОН–.

Отличие среды раствора соли от нейтральной — один из признаков гидролиза соли. Насколько велико это отличие, а также кислым или щелочным является раствор соли, зависит от силы основания и кислоты, из которых эта соль образуется по реакции нейтрализации.

Классификация солей по их подверженности реакции гидролиза

Любая соль может быть представлена как продукт реакции нейтрализации (от лат. neuter — ни тот, ни другой) при взаимодействии кислоты и основания. Кислоты и основания могут быть как сильными, так и слабыми электролитами.

Реакция нейтрализации — это реакция обмена между кислотой и основанием с образованием соли и воды:

KOH + HF = KF + H2O.

Кислоты и основания как электролиты различаются по своей силе. Например, соли аммония можно рассматривать как образованные в реакции с участием слабого основания — гидрата аммиака NH3 · H2O. Соль KF образована сильным основанием KОН и слабой кислотой HF, сульфид аммония — слабым основанием и слабой кислотой.

В зависимости от силы основания и кислоты можно выделить четыре типа солей (рис. 60.1).

Рассмотрим гидролиз солей всех четырёх типов.

Соли, образованные сильным основанием и слабой кислотой. В качестве примера можно привести ацетат натрия CH3COONa. Эта соль образована сильным основанием NaОН и слабой кислотой CH3COOH:

NaОН + CH3COOH = CH3COONa + H2O.

В водном растворе ацетата натрия происходят два процесса:

а) полная диссоциация сильного электролита — соли CH3COONa на катион и анион:

CH3COONa → Na+ + CH3COO–;

б) взаимодействие ацетат-ионов с молекулами воды с образованием слабого электролита — уксусной кислоты:

CH3COO– + H2О CH3COOH + ОН–.

Избыток анионов ОН– накапливается в растворе и создаёт слабощелочную среду, что свидетельствует о протекании гидролиза по аниону CH3COO–.

Уравнение гидролиза ацетата натрия показывает, что:

- а) в растворе концентрация гидроксид-анионов больше, чем в чистой воде, поэтому раствор СH3COONa имеет слабощелочную среду (pH > 7);

- б) в реакции обмена с водой и в образовании слабой кислоты участвуют только анионы СH3COO–, поэтому говорят, что гидролиз идёт по аниону.

Равновесие гидролиза в данном примере сильно смещено влево — в сторону образования исходных веществ, так как вода — значительно более слабый электролит, чем уксусная кислота СH3COOH.

Гидролиз является реакцией, обратной нейтрализации.

Примеры анионов слабых кислот, соли которых гидролизуются водой:

Рассмотрим гидролиз карбоната натрия Na2СO3 — соли сильного основания NaOH и слабой двухосновной кислоты H2CO3. Гидролиз протекает по аниону в соответствии с уравнением в полной ионной форме:

2Na+ + + H2O

2Na+ +

+ OH–.

Уравнение в сокращённой ионной форме выглядит так:

+ H2O

+ OH–.

В растворе Na2СO3 образуется избыток гидроксид-анионов и создаётся щелочная среда. Раствор Na2CO3 с концентрацией 0,1 моль/дм3 имеет рН около 11,5.

Соли, образованные сильной кислотой и слабым основанием. Рассмотрим гидролиз хлорида аммония NH4Cl. Это соль сильной кислоты — HCl и слабого основания — гидрата аммиака NH3 · H2O.

В водном растворе соли происходят два процесса:

а) полная диссоциация сильного электролита — соли NH4Cl:

NH4Cl → + Cl–;

б) взаимодействие ионов аммония с молекулами воды с образованием слабого электролита — гидрата аммиака NH3 · H2O:

+ H2O

NH3 · H2O + H+.

Это уравнение показывает, что:

- а) в растворе накапливаются катионы водорода Н+ и их концентрация становится больше, чем в чистой воде, поэтому раствор NH4Cl имеет кислую среду (pH < 7);

- б) в реакции обмена с водой с образованием слабого основания участвуют только катионы аммония

, поэтому говорят, что идёт гидролиз по катиону.

В реакцию с водой могут вступать и многозарядные катионы: двухзарядные Ni2+, Cu2+, Zn2+, Mn2+, Fe2+, Co2+, Pb2+ (кроме катионов Mg2+, Ca2+, Sr2+, Ba2+), трёхзарядные Fe3+, Al3+, Сr3+.

Рассмотрим гидролиз нитрата меди(II) Сu(NO3)2. Это соль сильной кислоты — HNO3 и слабого основания — Cu(OH)2.

В этом случае принято говорить, что гидролиз протекает по катиону Cu2+. Уравнение гидролиза в полной ионной форме:

Cu2+ + + H2O

Cu(OH)+ +

+ H+.

Уравнение гидролиза в сокращённой ионной форме:

Cu2+ + H2O Cu(OH)+ + H+.

Продуктами гидролиза являются основная соль Cu(OH)NO3 и азотная кислота HNO3.

Среда водного раствора нитрата меди(II) кислая (pH ≈ 4,5), поскольку в растворе имеется избыток катионов Н+.

Соли, образованные слабым основанием и слабой кислотой. Такие соли подвергаются гидролизу и по катиону, и по аниону. При этом появляющиеся при гидролизе по катиону ионы Н+ связываются образующимися при гидролизе по аниону ионами ОН–, что усиливает гидролиз. Нередко эта реакция необратима. Например, сульфид алюминия Al2S3 в воде подвергается необратимому гидролизу с образованием нерастворимого гидроксида алюминия и газообразного сероводорода:

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑.

Поэтому сульфид алюминия Al2S3 нельзя получить реакцией обмена между водными растворами двух солей, например, нитрата алюминия Al(NO3)3 и сульфида калия K2S.

Возможны и другие случаи необратимого гидролиза. Их нетрудно предсказать, ведь для необратимости процесса необходимо, чтобы хотя бы один из продуктов гидролиза уходил из сферы реакции. Приведём пример совместного необратимого гидролиза катионов Al3+ и анионов :

2Al(NO3)3 + 3Na2CO3 + 3H2O = 2Al(OH)3↓ + 6NaNO3 + 3CO2↑.

Для солей, подвергающихся необратимому гидролизу, в таблице «Растворимость кислот, оснований и солей в воде» вы найдёте примечание: «не существуют в водном растворе».

Подведём итог тому, что вы узнали о гидролизе и по катиону, и по аниону:

- а) если соли гидролизуются по катиону и аниону одновременно, то равновесие в этой реакции больше смещено вправо, чем для гидролиза этих ионов по отдельности;

- б) положение равновесия реакции гидролиза по катиону и аниону не зависит от концентрации соли (докажите это самостоятельно);

- в) реакция среды при этом виде гидролиза может быть нейтральной, слабокислой или слабощелочной, что зависит от силы образующихся основания и кислоты (слабокислая среда свидетельствует о том, что основание является более слабым электролитом, чем кислота, а слабощелочная среда — наоборот);

- г) соли могут необратимо гидролизоваться по катиону и аниону при условии, что хотя бы один из продуктов гидролиза уходит из сферы реакции.

Обобщим информацию о гидролизе различных катионов и анионов в составе средних солей по катионам и анионам в таблице 19.1.

Таблица 19.1. Гидролиз катионов и анионов

| Состав соли | Ионы, по которым не идёт гидролиз | Ионы, по которым идёт гидролиз в порядке усиления | Ионы, по которым идёт сильный гидролиз |

| Катионы | K+, Na+, Li+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Mg2+, Ag+ | Mn2+, Co2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+, Pb2+, Cu2+, Be2+ | Al3+, Cr3+, Sn2+, Fe3+ |

| Анионы | Cl–, Br–, I–, |

F–, |

Не гидролизуются: растворимые галогениды (кроме фторидов), нитраты, перхлораты, сульфаты и перманганаты щелочных и щёлочноземельных металлов.

Отметим, что реакции обратимого гидролиза подчиняются принципу Ле Шателье, поэтому гидролиз соли можно как усилить, так и ослабить.

Гидролиз солей обусловлен протеканием реакций ионного обмена с участием молекул воды и ионов соли с образованием слабого электролита.

Гидролиз по аниону, как правило, обратим и протекает в небольшой степени. При разбавлении растворов солей равновесие гидролиза смещается вправо, реакция среды в растворах солей слабых кислот слабощелочная, изредка сильнощелочная.

Гидролиз по катиону, как правило, обратим и протекает в небольшой степени. При разбавлении растворов солей равновесие гидролиза смещается вправо, реакция среды в растворах солей слабых оснований слабокислая, изредка сильнокислая.

Гидролиз одновременно по катиону и аниону протекает в значительно большей степени, чем гидролиз этих ионов по отдельности. Положение равновесия реакции гидролиза по катиону и аниону не зависит от концентрации соли, а реакция среды раствора не сильно отклоняется от нейтральной.

Соли слабых кислот и оснований необратимо гидролизуются по катиону и аниону при удалении из раствора одного из продуктов реакции в виде газа.

Вопросы, задания, задачи

1. Соли каких типов подвержены гидролизу?

2. Какие из солей, формулы которых: K3PO4, Al2(SO4)3, MgSO4, NH4NO3, Pb(NO3)2, Na2CO3, подвергаются гидролизу по катиону? Составьте уравнения гидролиза этих солей, укажите реакцию среды.

3. Какие из солей, формулы которых: Na2S, AlCl3, K2SO3, Cr2(SO4)3, (CH3COO)2Ba, AgF, Mg(NO3)2, Na2SiO3, KMnO4, Na3PO4, подвергаются гидролизу по аниону? Составьте уравнения гидролиза этих солей, укажите реакцию среды и окраску лакмуса в растворе.

4. Реакция нейтрализации сильных кислот или оснований протекает с выделением теплоты. Используя принцип Ле Шателье, обоснуйте, почему при нагревании равновесие гидролиза смещается вправо.

5. Степень диссоциации воды возрастает в 7,5 раза при её нагревании от 25 °С до 100 °С и уменьшается в 3 раза при охлаждении воды от 25 °С до 0 °С. Дайте объяснение этим фактам с учётом того, что диссоциация воды — эндотермическая реакция. Куда смещается равновесие гидролиза при повышении и понижении температуры и как оно зависит от степени диссоциации воды?

6. Какие из приведённых солей подвергаются гидролизу и по катиону, и по аниону: NH4F, (CH3COO)3Al, (CH3COO)2Cu, (NH4)2CO3, KNO2, AgNO3, Na3PO4, CrCl3? Составьте уравнения гидролиза этих солей (все реакции обратимы) в полной ионной форме.

7. Добавление каких из указанных веществ к раствору сульфата железа(III) усилит гидролиз соли: НСl, NH3, HNO3, Н2O, K2CO3? Дайте объяснение.

8. Стеарат натрия C17H35COONа (твёрдое мыло) гидролизуется в воде по аниону. Составьте уравнение гидролиза в полной и сокращённой ионной формах и укажите, какую среду имеет раствор. Как влияют температура и разбавление раствора мыла на равновесие реакции гидролиза? Почему сода Na2CO3 препятствует гидролизу мыла?

9. Очистка питьевой воды от взвешенных нерастворимых примесей проводится методом коагуляции — слипания мелких частиц с образованием более крупных хлопьев, которые выпадают в осадок. Коагуляция включает три стадии: смешение реагентов с очищаемой водой, образование хлопьев и осаждение хлопьев вместе с загрязнителем. Для проведения коагуляции воду подщелачивают содой и добавляют растворимую соль алюминия. В воде соль алюминия превращается в Al(OH)3 по схеме одновременного гидролиза по катиону Al3+ и аниону . Образующийся Al(OH)3 представляет собой белые хлопья с большой поверхностью. Хлопья захватывают взвешенные частички, бактерии, ионы тяжёлых металлов, затем укрупняются и оседают вместе с загрязнениями на дно отстойника. Напишите уравнение реакции между сульфатом алюминия и карбонатом натрия в молекулярной, полной и сокращённой ионной формах.

10. При сливании растворов FeCl3 и Na2CO3 выпадает осадок бурого цвета и наблюдается выделение газа. Какое вещество выпадает в осадок и какой газ выделяется? Напишите уравнение протекающей реакции и рассчитайте объём (н. у.) выделившегося газа, если к раствору Na2CO3 объёмом 100 см3 с массовой долей растворённого вещества 7,85 % и плотностью 1,080 г/см3 прилили избыток раствора FeCl3.

Самоконтроль

1. Щелочную среду имеют растворы солей:

- а) ВаCl2 и MgCl2;

- б) K2SO3 и KNO2;

- в) С6Н5ОNa и С17Н35СООNa;

- г) K2СO3 и K2S.

2. рН >7 имеют водные растворы:

- а) Na2СO3;

- б) FeCl3;

- в) CH3COONа;

- г) CuSO4.

3. Лакмус окрасит в красный цвет раствор:

- а) Pb(NO3)2;

- б) ZnCl2;

- в) KCl;

- г) NH4Cl.

4. Равновесие реакции гидролиза в растворе медного купороса

Cu2+ + H2O Cu(OH)+ + H+

можно сместить влево («подавить гидролиз»):

- а) разбавив водой;

- б) охладив раствор;

- в) добавив раствор соды;

- г) добавив серной кислоты.

5. Не образуется соль при сливании растворов:

- а) FeCl3 и Na2CO3;

- б) AlCl3 и K2CO3;

- в) BaCl2 и Na2CO3;

- г) NH4Cl и AgNO3.

5.7. Гидролиз солей

Гидролиз солей — это химическое

взаимодействие ионов соли с ионами воды, приводящее к образованию слабого

электролита.

Гидролиз – процесс обратимый для

большинства солей. В состоянии равновесия только небольшая часть ионов соли

гидролизуется. Количественно гидролиз характеризуется степенью гидролиза (h).

Степень гидролиза равна отношению

числа гидролизованных молекул соли к общему числу растворенных молекул:

где n – число молекул соли,

подвергшихся гидролизу; N – общее число

растворенных молекул соли.

Если рассматривать соль как продукт

нейтрализации основания кислотой, то можно разделить соли на четыре группы, для

каждой из которых гидролиз будет протекать по-своему.

1). Гидролиз не

возможен

Соль, образованная

сильным основанием и сильной кислотой (KBr, NaCl, NaNO3),

гидролизу подвергаться не будет, так как в этом случае слабый электролит не образуется.

рН таких растворов =

7. Реакция среды остается нейтральной.

2). Гидролиз по

катиону (в реакцию с водой вступает только катион)

В соли, образованной

слабым основанием и сильной кислотой (FeCl2, NH4Cl, Al2(SO4)3,MgSO4)

гидролизу подвергается катион:

FeCl2 +

HOH <=>Fe(OH)Cl + HCl

Fe2+ + 2Cl— + H+ + OH— <=>

FeOH+ + 2Cl— + Н+

В результате гидролиза

образуется слабый электролит, ион H+ и другие ионы.

рН раствора < 7

(раствор приобретает кислую реакцию).

3). Гидролиз

по аниону (в реакцию с водой вступает только анион)

Соль, образованная

сильным основанием и слабой кислотой (КClO, K2SiO3, Na2CO3,CH3COONa)

подвергается гидролизу по аниону, в результате чего образуется слабый

электролит, гидроксид-ион ОН— и другие ионы.

K2SiO3 + НОH

<=>KHSiO3 + KОН

2K+ +SiO32- + Н+ + ОH—<=>

НSiO3— + 2K+ + ОН—

рН таких растворов

> 7 (раствор приобретает щелочную реакцию).

4). Совместный

гидролиз (в реакцию с водой вступает и катион и анион)

Соль, образованная

слабым основанием и слабой кислотой (СН3СООNН4, (NН4)2СО3,Al2S3),

гидролизуется и по катиону, и по аниону. В результате образуются

малодиссоциирующие основание и кислота. рН растворов таких солей зависит от

относительной силы кислоты и основания. Мерой силы кислоты и основания является

константа диссоциации соответствующего реактива.

Реакция среды этих

растворов может быть нейтральной, слабокислой или слабощелочной:

Al2S3 + 6H2O

=>2Al(OH)3↓+ 3H2S↑

Гидролиз — процесс обратимый.

Гидролиз протекает

необратимо, если в результате реакции образуется нерастворимое основание и

(или) летучая кислота.

Алгоритм

составления уравнений гидролиза солей

|

Ход рассуждений |

Пример |

||||

|

1. Определяем силу Помните! Гидролиз

|

Na2CO3 – карбонат натрия, соль образованная сильным основанием (NaOH) и слабой кислотой (H2CO3) |

||||

|

2. Записываем |

2Na+ + CO32- + H+OH— ↔ Это гидролиз по От слабого |

||||

|

3. Записываем полное |

2Na+ + CO32- + H+OH— ↔ В продуктах реакции |

||||

|

4. Записываем молекулярное гидролиза |

Na2CO3 + HOH ↔ |

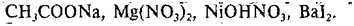

УПРАЖНЕНИЯ

1.

Определить,

какие соли из перечисленных подвергаются гидролизу, какие из них по катиону,

какие по аниону, какие и по катиону, ти по аниону.

NaCl, KI, Rb2SO4,

Ba(ClO4)2, K2CO3, KCN, K2SO3,

FeCl3, NH4Cl, CuCl2, (NH4)2CO3.

Решение:

Гидролиз по катиону не идет, если катион

образует сильное основание (щелочь).

Это: щелочные, щелочноземельные металлы,

серебро.

Li+, Na+, K+,

Rb+, Cs+, Ca2+, Sr2+, Ba2+,

Ag+.

Гидролиз по аниону не идет, если анион —

кислотный остаток сильной кислоты.

Это: галогеноводороды (кроме HF), серная,

азотная, хлорная кислоты.

HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3,

HClO4.

Отсюда:

1. Соли NaCl, KI, Rb2SO4,

Ba(ClO4)2, образованы сильной кислотой и сильным

основанием. Не гидролизуются.

2. Соли K2CO3, KCN, K2SO3,

образованы сильным основанием и слабыми кислотами. Гидролиз по аниону.

3. Соли FeCl3, NH4Cl, CuCl2,

образованы слабым (малорастворимым) основанием и сильной кислотой. Гидролиз по

катиону.

4. (NH4)2CO3.

Образован слабым основанием и слабой кислотой. Гидролиз по катиону и аниону.

_____________________________________________________________

2.

Установите соответствие между названием соли и отношением ее к гидролизу.

|

ФОРМУЛА |

ТИП |

Используя полученные знания о

гидролизе солей, приходим к выводу: А – 3; Б – 1;В – 2; Г – 2

_____________________________________________________________

3.

Укажите реакцию среды в растворе соли Li2CO3.

Составьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения гидролиза.

Решение:

Напомню, что гидролиз

солей – это реакция обменного взаимодействия соли с водой.

Соль карбонат лития (Li2CO3)образована сильным

основанием – гидроксидом лития (LiOH) и слабой кислотой – угольной (H2CO3),

следовательно, гидролиз идет по аниону.

Так, как анион двухзаряден, гидролиз протекает в две стадии (ступени).

Запишем уравнения гидролиза соли карбоната лития

(Li2CO3):

Уравнения гидролиза соли по первой ступени:

Уравнения гидролиза соли по второй ступени (гидролиз

протекает в меньшей степени):

В растворе появляется избыток ионов ОН—, среда щелочная,

pH>7.

_____________________________________________________________

4.

Определите, какие из

солей подвергаются гидролизу (Na3PO4, ZnSO4, RbCl)? Cоставьте ионно-молекулярные и молекулярные уравнения

реакций гидролиза солей. Укажите реакцию среды. Какое значение рН имеют

растворы этих солей?

Решение:

Соль ортофосфат натрия ( Na3PO4) образована сильным основанием NaOH и слабой кислотой H3PO4. Следовательно,

гидролиз этой соли протекает по аниону соли.

При растворении в воде Na3PO4 диссоциирует

Na3PO4⇌3Na+ + PO43-.

В данном случае ионы PO43- связывают катион H+,

образуя ион HPO42- . Ионно-молекулярное уравнение гидролиза

PO43- + H2O⇌ HPO42- + OH–.

Уравнение гидролиза в

молекулярной форме

Na3PO4 + H2O⇌Na2HPO4 + NaOH.

Практически гидролиз

соли ограничивается первой ступенью с образованием кислой соли (в данном случае Na2HPO4). Избыток ионов OH– в растворе обусловливает щелочную реакцию среды в растворе (pН>7).

Соль сульфат цинка (ZnSO4) образована слабым основанием Zn(OH)2 и сильной кислотой H2SO4. Гидролиз этой соли протекает по катиону

соли.

При растворении в воде ZnSO4 диссоциирует

ZnSO4⇌Zn2+ + SO42–

В данном случае ионы Zn2+ соединяются с ионами OH–, образуя гидроксоионы ZnOH+. Гидролиз соли ограничивается первой

ступенью, и образование молекулы Zn(OH)2 не происходит.

Ионно-молекулярное уравнение имеет вид

Zn2+ + HOH⇌ZnOH++ H+.

В данном случае продуктами

гидролиза являются основная соль и кислота. Уравнение гидролиза в

молекулярной форме записывается следующим образом

2ZnSO4+ 2H2O⇌ (ZnOH)2SO4+

H2SO4 .

Избыток ионов H+ в растворе обусловливает кислую реакцию

среды в растворе (рН<7).

Cоль RbCl образована сильным основанием RbOH и сильной кислотой HCl. Эта соль не подвергается гидролизу, т.к.

единственным малодиссоциирующим соединением является H2O. Раствор

соли имеет нейтральную среду (рН=7).

____________________________________________________________

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО

РЕШЕНИЯ

1. Запишите уравнения гидролиза солей и

определите среду водных растворов (рН) и тип гидролиза:

Na2SiO3 , AlCl3, K2S.

2.

Составьте уравнения гидролиза солей, определите тип гидролиза и среду раствора:

Сульфита калия, хлорида натрия, бромида железа (III)

3.

Составьте уравнения гидролиза, определите тип гидролиза и среду водного

раствора соли для следующих веществ:

Сульфид Калия — K2S, Бромид алюминия — AlBr3,

Хлорид лития – LiCl, Фосфат натрия — Na3PO4,

Сульфат калия — K2SO4, Хлорид цинка — ZnCl2,

Сульфит натрия — Na2SO3, Cульфат аммония — (NH4)2SO4,

Бромид бария — BaBr2 .

4. Установить соответствие между названием соли и типом

гидролиза её в водном растворе

|

Название соли |

Тип гидролиза |

|

1) Нитрат меди (II) |

А) по катиону |

|

2) Карбонат аммония |

Б) по аниону |

|

3) Хлорид железа (II) |

В) по катиону и аниону |

|

4) Силикат калия |

Заполните следующую таблицу:

6.

Изменится ли окраска фенолфталеина в растворе соли K2S? Составьте молекулярное и ионное уравнения

гидролиза этой соли.

7.

В одну пробирку налили раствор щелочи, в другую –

раствор кислоты, в третью – раствор хлорида натрия. Как с помощью индикатора

лакмуса определить, в какой из пробирок находится кислота, щелочь и хлорид

натрия? Ответ объясните.

8.

В одну пробирку налили раствор Na2CO3, в другую – раствор CuBr2.

Почему при добавлении фенолфталеина малиновую окраску имеет только один

раствор. Составьте молекулярные и ионные

уравнения гидролиза этих солей.

9.

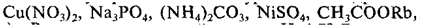

Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза

солей

. Растворы каких солей имеют рН< 7.

10.

Составьте молекулярные и ионные уравнения гидролиза

солей

Какова значение рН (больше или меньше 7)

в растворах каждой из этих солей. В растворах каких солей лакмус имеет синий

цвет?

|

1. Между какими ионами в водном растворе нет |

|

|

а) все ответы |

б) CO32- и H+ |

|

в)HCO3— и OH— |

г)Ca2+ и HCO3— |

|

2. Какие уравнения реакций, схемы которых приведены |

|

|

а)CuCl2 |

б) CuCl2 |

|

в)CuSO4 |

г) Cu(OH)2 + 2HCl→ |

|

3. Какое сокращенное ионное уравнение отвечает |

|

|

а)CO32- + 2H+ → H2O + CO2 |

б) HCO3— + OH— → CO32- + H2O |

|

в) H+ |

г)KHCO3 + OH— → K+ + |

|

4. Какие пары ионов, формулы которых приведены ниже, |

|

|

а) К+ и |

б) Na+ и |

|

в) K+ и Cl— |

г) Ca2+ и SO42- |

|

5. В какой реакции из приведенных ниже ионных схем |

|

|

а) Н+ + ОН— → |

б) 2Н+ + СО32- → |

|

в) НСО3— + ОН— → |

г) Са2+ + СО32- → |

|

6. Каким реактивом можно различить растворы карбоната |

|

|

а)NaOH |

б) NaNO3 |

|

в)H2SO4 |

г)K2SO4 |

|

7. Нейтрализация какой кислоты и основания отражается |

|

|

а) сильная кислота и сильное основание |

б) слабая кислота и сильное основание |

|

в) слабое основание и сильная кислота |

г) оба электролита слабые |

|

8. С каким веществом сульфид калия реагирует согласно |

|

|

а) Сu(OH)2 |

б)CuO |

|

в)CuSO4 |

г)CuCO3 |

|

9. Взаимодействие каких веществ описывается |

|

|

а) BaCO3 |

б)K и HCl |

|

в) (NH4)2CO3 и HNO3 |

г) NaHCO3 |

|

10. В водных |

|

|

а) NH4Cl |

б) Na3PO4 |

|

в) НNO3 |

г) K2SO4 |

Ответы:

|

1 |

г |

|

2 |

в |

|

3 |

б |

|

4 |

в |

|

5 |

б |

|

6 |

в |

|

7 |

в |

|

8 |

в |

|

9 |

в |

|

10 |

а |