(описание методики, опросник, образец бланка, интерпретация)

Профессия учителя относится к духовно опасным профессиям. Право оценивать другого эмоционально незрелому человеку дает ощущение власти и непогрешимости, которое действует, как наркотик. Взгляд на учителя, как на человека, не имеющего права на ошибку, затрудняет профессиональный и личностный рост учителя, ведет его к эмоциональному сгоранию. Противопоставить этому можно только осознание собственного несовершенства и готовность к изменениям.

Учитывая, что именно в школе происходит эмоциональное, социальное и психическое становление личности, особые требования предъявляются к учителю, призванному обеспечить это становление. Оценка профессиональной компетентности учителя, поиск эффективной модели обучения, в том числе и самих учителей — эти проблемы перекочевали в новое тысячелетие. Слабым утешением может служить только то, что мы не одиноки — нет ни одной страны в мире, где образовательная система не испытывала бы серьезных проблем. Все реформы несостоятельны, потому что истоки этих проблем — не столько социально-экономические, сколько морально-этические. Поэтому решать их следует иными средствами.

В каждой школе есть люди, способные к профессиональному и личностному росту, свободные от догм и стереотипов. Именно они помогают своим воспитанникам преодолеть отчуждение от школы, благодаря им ученики идут на уроки не с отвращением и страхом, а с интересом и удовольствием. Этим людям удалось не только сделать обучения и воспитания более эффективным, но и получать удовольствие от своей работы. Изучение их личностных особенностей, а также анализ результатов отечественных и зарубежных исследований профессиональных компетенций учителя позволило выделить блок профессионально важных качеств, среди которых такие как ценностные ориентации, психоэмоциональное состояние, самооценка, стиль преподавания и уровень субъективного контроля.

На основе этих параметров был создан психологический портрет учителя. Хороший учитель справедлив и честен перед собой, своими учениками и коллегами, он чувствует состояние другого человека, умеет наладить контакт с каждым учеником. Настоящий учитель гибок, то есть способен проявлять большую жесткость или мягкость в зависимости от ситуации. Он умеет задавать вопросы, может показать свою компетентность в преподаваемом предмете, устанавливает четкие процедуры проверки знаний учеников, при этом демонстрируя желание помочь учащимся. Любит и умеет экспериментировать, ищет новые формы и методы работы. Хорошему учителю свойственно положительное восприятие самого себя, учеников, коллег.

Суммируя качества, необходимые для эффективной работы учителя, выделим следующие:

1. Принятие каждого ученика, признание и уважение его как личности.

2. Благополучное психоэмоциональное состояние, уравновешенность, уверенность.

3. Позитивное самовосприятие.

4. Личностно ориентированное преподавание, гибкость, спонтанность поведения.

5. Ответственность.

Все эти параметры можно выявить с помощью методики «Психологический портрет учителя», в основу которой легли представления авторов о хорошем учителе, подкрепленные отечественными и зарубежными исследованиями об эффективности преподавательской деятельности и собственным многолетним опытом работы в школе.

Теоретические основы методики — учение А.А.Ухтомского о доминанте, труды В.Сухомлинского, духовно-ориентированная психология Т.А.Флоренской, Я-концепция Р.Бернса, подходы У.Джеймса, А. Маслоу, К.Роджерса, Т.Гордона.

Методика <Психологический портрет учителя> помогает увидеть психологические причины профессиональных затруднений прежде, чем они станут очевидны для учеников и коллег, и принять решение — меняться самому, менять работу или оставить все, как есть. Это — только начало работы учителя над собой. Продолжением может быть участие учителя в тренингах профессионального и личностного роста.

Методика не может быть использована в административных целях — для оценки работы учителя, при аттестации, решении кадровых вопросов и т.д.

Вопросы скомпонованы таким образом, что каждая шкала занимает отдельный столбик. Это значительно упрощает обработку и дает возможность каждому самостоятельно ознакомиться с результатами тестирования.

Преобладание одного из трех вариантов ответа (более пяти выборов) в каждой из пяти шкал дает основание отнести поведение учителя, его чувства и реакции к определенной группе, обобщенные характеристики которой представлены в «Комментариях и интерпретации». Чем больше балл, тем выше степень соотнесения с интерпретацией. Если в двух столбцах из трех набрано одинаковое количество баллов (например, по четыре или по пять), значит, поведение сочетает признаки двух групп. Это может свидетельствовать о том, что поведенческие установки учителя окончательно не сформированы, он только ищет свой неповторимый профессиональный почерк. Другая возможная причина — разнообразие поведенческих стереотипов. В любом случае работа с методикой поможет оценить наличную модель профессионального поведения и выбрать оптимальную

ОПРОСНИК «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ УЧИТЕЛЯ»

Из трех вариантов ответа выберите тот, который точнее всего отражает ваши мысли, чувства, реакции и отметьте его в соответствующей клетке бланка. Подсчитайте количество отмеченных вами вариантов в каждом столбце и запишите их сумму в пустых клетках внизу бланка.

1. В воспитании важнее всего

а) окружить ребенка теплотой и заботой;

б) воспитать уважительное отношение к старшим;

в) выработать у него определенные взгляды и умения.

2. Если кто-то в классе отвлекается, меня это раздражает настолько, что я не могу вести урок

а) да; б) нет; в) в зависимости от настроения.

3. Когда ученик на уроке излагает факты, которые мне неизвестны, я испытываю

а) интерес; б) смущение; в) раздражение.

4. Если класс не приведен в порядок,

а) моя реакция зависит от ситуации;

б) я не обращаю на это внимания;

в) я не могу начать урок.

5. В конфликтах с другими людьми я чувствую вину за собой

а) часто; б) в зависимости от ситуации; в) редко.

6. Для меня важнее

а) отношения с учениками; б) с коллегами; в) не знаю.

7. Некоторые ученики вызывают у меня раздражение, которое бывает трудно скрыть

а) часто; б) иногда; в) никогда не вызывают.

8. Присутствие на уроке посторонних

а) воодушевляет меня;

б) никак не отражается на моей работе;

в) выбивает меня из колеи.

9. Я считаю своим долгом сделать замечание, если ребенок нарушает порядок в общественном месте

а) в зависимости от ситуации; б) нет; в) обычно.

10. Мои школьные отметки зависели от моих усилий, а не от настроения учителей

а) да; б) не всегда; в) нет.

11. Во время перемены я предпочитаю общаться

а) с учениками; б) с коллегами; в) лучше побыть в одиночестве.

12. Я почти всегда иду на урок в приподнятом настроении

а) нет; б) не всегда; в) да.

13. У меня есть такие качества, по которым я превосхожу других

а) да; 2) нет; 3) не уверен.

14. Я предпочитаю работать под руководством человека, который

а) предлагает простор для творчества;

б) не вмешивается в мою работу;

в) дает четкие указания.

15. Когда я строю планы, я не сомневаюсь в успехе задуманного

а) обычно; б) иногда; в) сомневаюсь.

16. Случайные встречи с учениками за пределами школы

а) доставляют мне удовольствие;

б) вызывают у меня чувство неловкости;

в) не вызывают у меня особых эмоций.

17. Бывает, что без видимых причин я чувствую себя счастливым или несчастным

а) часто; б) редко; в) никогда.

18. Замечания со стороны коллег и администрации

а) меня мало волнуют;

б) иногда задевают меня;

в) часто задевают меня.

19. Во время урока я придерживаюсь намеченного плана

а) в зависимости от ситуации;

б) предпочитаю импровизацию;

в) всегда.

20. Мои успехи обычно признаются другими людьми.

а) да; б) не всегда; в) редко.

21. С мнением, что каждого ученика нужно принимать таким, каков он есть

а) я согласен; б) не согласен; в) что-то в этом есть.

22. Мне не хватает теплоты и поддержки со стороны близких и коллег

а) да; б) иногда; в) нет.

23. Мысль о предстоящей встрече с учениками и коллегами

а) доставляет мне удовольствие;

б) особых эмоций не вызывает;

в) в тягость.

24. Когда я вижу, что ученик ведет со мной вызывающе

а) предпочитаю выяснить отношения;

б) игнорирую этот факт;

в) я плачу ему той же монетой.

25. От того, как воспитывают детей в семье, зависит

а) почти все; б) кое-что; в) ничего не зависит.

26. В работе для меня важнее всего

а) привязанность учеников;

б) признание коллег;

в) чувство собственной необходимости.

27. Успех урока зависит от моего физического и душевного состояния

а) часто; б) иногда; в) не зависит.

28. В дружелюбном отношении со стороны коллег

а) я не сомневаюсь;

б) уверенности нет;

в) затрудняюсь ответить.

29. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не могу принять

а) пытаюсь понять его точку зрения;

б) перевожу разговор на другую тему;

в) я стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку.

30. Если я захочу, я смогу расположить к себе любого

а) да; б) в зависимости от ситуации; в) вряд ли.

31. Если при мне незаслуженно наказывают ученика

а) я тут же заступлюсь за него;

б) один на один сделаю замечание коллеге;

в) сочту некорректным вмешиваться.

32. Работа дается мне ценой большого напряжения

а) обычно; б) иногда; в) редко.

33. У меня нет сомнений в своем профессионализме

а) конечно; б) есть сомнения; в) не приходилось задумываться.

34. По-моему, в школьном коллективе важнее всего

а) возможность работать творчески;

б) отсутствие конфликтов;

в) трудовая дисциплина.

35. На детей влияет так много факторов, что усилия родителей сводятся на «нет».

а) не думаю; б) не всегда; в) да.

36. С высказыванием «Я ничему не могу научить этого ученика, потому что он меня не любит»

а) согласен полностью;

б) не согласен;

в) что-то в этом есть.

37. Мысли о работе мешают мне уснуть

а) часто; б) редко; в) никогда не мешают.

38. На собраниях и педсоветах я выступаю по волнующим меня вопросам

а) часто; б) иногда; в) предпочитаю слушать других.

39. Взрослый может применить силу в отношении ребенка

а) нет, это недопустимо; б) затрудняюсь ответить; в) если он этого заслуживает.

40. Люди, не сумевшие реализовать свои возможности, должны винить в этом только себя

а) да; б) в некоторых случаях; в) нет.

41. Во время каникул я испытываю потребность в общении с учениками

а) да; а) нет; а) иногда.

42. Я нахожу в себе достаточно сил, чтобы справиться с трудностями

а) редко; б) обычно; в) всегда.

43. Мне приходилось выполнять приказы людей не вполне компетентных

а) да; б) не помню; в) нет.

44. Непредвиденные ситуации на уроках

а) можно эффектно использовать;

б) лучше игнорировать;

в) только мешают учебному процессу.

45. Большинство неудач в моей жизни происходило по моей собственной вине.

а) да; б) не всегда; в) нет.

46. В конфликте между учителем и учеником я в душе встаю на сторону

а) ученика; б) учителя; в) сохраняю нейтралитет.

47. В начале или конце учебного года у меня проблемы со здоровьем

а) как правило; б) не обязательно; в) проблем со здоровьем нет.

48. Мои ученики относятся ко мне с симпатией

а) да; б) не все; в) не знаю.

49. Ученик обязан выполнять любые требования учителя

а) нет; б) не знаю; в) да.

50. Успех зависит от способностей и трудолюбия человека, а не от удачного стечения обстоятельств

а) чаще всего; а) не уверен; б) не согласен.

КОММЕНТАРИИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

1. ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕННОСТИ

Профессионально важные качества учителя — любовь к детям, стремление понять и помочь. Если общение с детьми не является приоритетной ценностью учителя, ему не стоит рассчитывать на любовь и доверие детей, даже если он прекрасно знает свой предмет и методику преподавания.

1.1. Преобладание первого варианта говорит о гуманистической направленности учителя. Такому учителю близки интересы и проблемы учеников. В основе отношений лежит безусловное принятие ученика. Ученики безошибочно чувствуют учителя, готового отстаивать их интересы, и платят ему доверием и любовью. На его уроках они чувствуют себя в безопасности и комфорте. Благоприятная эмоциональная обстановка дает возможность плодотворной работы и сохраняет психическое здоровье как учителя, так и ученика.

1.2. Преобладание второго варианта говорит об особой значимости для учителя его отношений с коллегами, об ориентации на их мнение, что может свидетельствовать о групповой зависимости, которая нередко объясняется низкой самооценкой. Учителя мало интересует внутренний мир ученика. В отношениях с таким учителем ребята держат себя настороженно, напряженно, не видят в нем союзника. Отношения в лучшем случае не носят личностной окраски или пронизаны чувством недоверия и отчуждения.

1.3. Преобладание третьего варианта говорит о «самодостаточности» учителя, концентрации на своих переживаниях и проблемах. В отношениях с коллегами и учениками преобладает сдержанность, отчужденность, которая может быть вызвана как личностными особенностями, так и неблагополучным психоэмоциональным состоянием (избегание контактов, вызванное усталостью и нервным истощением). Возможно, круг интересов не исчерпывается школьными проблемами, есть и другие возможности самореализации. Нередко в этом случае человек ищет опору в себе и вне школы.

2. ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ

Особенности поведения и восприятия учителя во многом обусловлены состоянием его нервной системы. При информационных и эмоциональных перегрузках, характерных для работы в школе, возможны нарушения двигательного и речевого поведения учителя, проблемы со здоровьем.

2.1. Преобладание первого варианта говорит о неблагополучном психоэмоциональном состоянии учителя, которое проявляется в виде острой реакции на раздражающие факторы; низкой эмоциональной устойчивости; тревожности; трудности социальной адаптации; психосоматической симптоматике; сниженных результатах при исследовании интеллекта. В отдельных случаях преобладание первого варианта может быть попыткой симуляции.

2.2. Преобладание второго варианта или присутствие всех трех вариантов ответов позволяет предположить нестабильность психоэмоционального состояния учителя. Как правило, нестабильное психоэмоциональное состояние определяется тремя факторами в различных их сочетаниях: врожденная повышенная чувствительность нервной системы; неблагополучное стечение обстоятельств; личностные особенности, определяющие неадекватную реакцию на них.

2.3. Преобладание третьего варианта говорит о благополучном психоэмоциональном состоянии, которое определяет эффективность работы учителя, дает возможность не терять самообладания в экстремальных ситуациях и принимать верные решения. Эмоциональная стабильность, предсказуемость и работоспособность учителя благотворно влияют на психологический климат в школе, если только за внешним благополучием и невозмутимостью не кроются другие проблемы или человек по каким-то причинам не скрывает истинное состояние.

3. САМООЦЕНКА

Самооценка, или самовосприятие — это оценка человеком самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Представления учителя о принципах преподавания, вся его «личная педагогическая философия» во многом определяются его самооценкой.

3.1. Предпочтение первого варианта говорит о позитивном самовосприятии, свойственном человеку, в полной мере реализующему свои возможности. Учителям, обладающим позитивным самовосприятием, легко создавать на уроке атмосферу живого общения, вступая с учащимися в тесные контакты и оказывая им психологическую поддержку. Они доверяют людям и ждут от них дружелюбия, а не враждебности; ученика всегда воспринимают как личность, заслуживающую уважения. Благодаря таким учителям становится возможным личностное развитие школьников.

3.2. Преобладание второго варианта, а также наличие всех трех вариантов ответов говорит о неустойчивой самооценке, которая может меняться в зависимости от ситуации. При удачном стечении обстоятельств человек с неустойчивой самооценкой испытывает эмоциональный и творческий подъем. В эти моменты учитель преображается: он раскован, уверен в себе, у него все получается. Снижение самооценки в «полосе неудач» негативно влияет на эффективность взаимодействия с окружающими, затрудняя решение профессиональных и жизненных проблем.

3.3. Преобладание третьего варианта свидетельствует о негативном самовосприятии. Такому человеку трудно вступать в свободное общение с другими. Ему свойственно принижать значение личности другого человека точно так же, как и своей, поэтому он стремится повысить свою самооценку, нередко за счет учеников. Переход на неформальный стиль преподавания, требующий от него большого интеллектуального, эмоционального и нравственного напряжения, обнажает уязвимые места, создает угрозу внутренней согласованности учителя.

4. СТИЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ

На формирование стиля оказывает влияние целый ряд факторов: личностные особенности, жизненные установки, опыт. Стиль преподавания может способствовать эффективности работы учителя или осложнять выполнение учителем своих профессиональных обязанностей.

4.1. Преобладание первого варианта ответов говорит о демократическом стиле учителя. Учитель привлекает учеников к принятию решений, прислушивается к их мнению, поощряет самостоятельность суждений, учитывает не только успеваемость, но и личностные качества учеников. Основные методы воздействия: побуждение, совет, просьба. Удовлетворенность своей профессией, гибкость, высокая степень принятия себя и других, открытость и естественность в общении, доброжелательный настрой, способствующий эффективности обучения.

4.2. Преобладание второго варианта ответа указывает на черты либерального, или «попустительского» стиля. Такой учитель уходит от принятия решений, передавая инициативу ученикам, коллегам, родителям. Организацию и контроль деятельности учащихся осуществляет без системы, проявляет нерешительность и колебания, испытывает чувство зависимости от учащихся. Для этих людей характерна низкая самооценка, чувство тревоги и неуверенности в себе, низкий жизненный тонус, неудовлетворенность своей работой.

4.3. Преобладание третьего варианта говорит об авторитарных тенденциях. Учитель использует свои права, не считаясь с мнением детей и требованием ситуации. Главные методы воздействия — приказ, поучение. Для такого учителя характерна низкая удовлетворенность профессией, хотя он может иметь репутацию <сильного педагога>. Но на его уроках дети чувствуют себя неуютно, теряют активность и самостоятельность, их самооценка падает. Возможны конфликтные ситуации. Авторитарный стиль в чистом виде представляет собой стрессовую воспитательную стратегию.

5. УРОВЕНЬ СУБЪЕКТИВНОГО КОНТРОЛЯ

Уровень субъективного контроля показывает, какую меру ответственности за наши отношения с людьми и факты нашей жизни мы готовы взять на себя. Профессия учителя требует готовности отвечать за другого человека, иногда ценой своего душевного комфорта и личного времени.

5.1. Преобладание в ответах первого варианта говорит о высоком уровне субъективного контроля. Люди с высоким уровнем субъективного контроля принимают на себя ответственность за все, что происходит в их жизни, объясняя это своим характером и поступками, а не внешними обстоятельствами (помощь или препятствия со стороны других людей и обстоятельств). Такие люди не склонны подчиняться давлению других людей, остро реагируют на посягательства на личную свободу, обладают высокой поисковой активностью и уверенностью в себе.

5.2. Наличие в равной степени всех трех вариантов или преобладание второго говорит о недостаточной сформированности ответственности за сложившиеся отношения и обстоятельства своей жизни.

5.3. Преобладание третьего варианта в ответах говорит о сниженном уровне субъективного контроля. Люди с низким уровнем субъективного контроля склонны приписывать ответственность за события своей жизни, как счастливые, так и несчастные, другим людям, случаю, судьбе. Существует прямая зависимость между уровнем субъективного контроля учителя и степенью его удовлетворенности своей профессиональной деятельностью. Учителя, имеющие низкий уровень субъективного контроля, более других подвержены феномену «сгорания».

Конечно, каждый человек неповторим, и поведение его невозможно до конца «просчитать» с помощью самых хитроумных тестов. Такая цель и не ставилась. Задача данной методики — дать учителю «информацию к размышлениям» — информацию не всегда приятную, порой не соответствующую собственным представлениям о себе и потому вызывающую раздражение. Человеку, способному быть объективным и критичным не только к своим ученикам, но и к себе самому, она поможет осознать свои сильные и слабые стороны и полностью реализовать свой творческий потенциал.

Об авторах методики. Зоя Васильевна и Галина Владимировна Резапкины — потомственные преподаватели. Психология — их вторая профессия, необходимая для решения задач воспитания и обучения детей и подростков, развития их интересов, склонностей и способностей. Убеждены, что многое зависит от учителя, поэтому такое внимание уделяют вопросам профессионального и личностного роста учителя, формированию профессионально важных качеств. Методику <Психологический портрет учителя> создали, когда убедились, что учительская аудитория требует подходов и методов психодиагностики, отличных от традиционных.

Скачать материал

Скачать материал

- Сейчас обучается 287 человек из 59 регионов

- Курс добавлен 28.04.2023

- Сейчас обучается 24 человека из 14 регионов

- Сейчас обучается 31 человек из 18 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

-

1 слайд

Психологический портрет учителя

педагог-психолог ГУО «Детский сад -средняя школа №1им.П.И.Куприянова г. Жодино»

Шевель Ольга Александровна -

2 слайд

Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя.

Николай Васильевич ГогольМы должны сами верить в то, чему учим наших детей.

Вудро ВильсонЧтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить то, что преподаешь,

и любить тех, кому преподаешь.

Василий Ключевский -

3 слайд

Любовь к детям, увлеченность своей профессией, умение донести до учеников знания по преподаваемому предмету

и дать как можно больший объем

по изучаемому учебному материалу – таковы были и остаются на протяжении долгих лет основные критерии оценки настоящего учителя. -

4 слайд

Педагог, учитель – основные организаторы учебно-воспитательного процесса в школе. Профессия педагога очень важна и ценна для каждого человека, ведь педагог – это человек, знакомый нам с детства. Сначала мы идем

в детский сад, затем в школу, вуз, приобретая все больше знаний и опыта. И на этом пути нас сопровождают педагоги. Поэтому и наши успехи во многом зависят от того, какие люди нас учили, воспитывали. -

5 слайд

Обучение и воспитание молодого поколения – сложный и многогранный процесс, требующий не только специальной организации и определенных умений

и навыков, но и наличие у учителя ряда психических особенностей, относящихся

к категории педагогических особенностей. -

6 слайд

Основным стержнем педагогических способностей учителя является расположенность к детям.

Под расположенностью к детям понимается сердечная привязанность к ним, желание, стремление с ними работать.

Расположенность к детям – единственная педагогическая способность, отсутствие которой у учителя ничем компенсировать нельзя.

-

7 слайд

Перцептивные способности – это способности учителя воспринимать ученика, и не только его внешние особенности, а главным образом, его внутренний мир.

Это своеобразная проницательность, связанная с тонким пониманием личности ученика и его временных психических состояний. Учитель, обладающий перцептивными способностями, легко отличает подлинную внимательность ребенка на уроке от так называемой «симуляции внимания». -

8 слайд

«Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как только он перестает учиться — в нем умирает учитель».

К.Д. Ушинский

Академические способности.

Под академическими способностями подразумевается потребность учителя в постоянном углублении и расширении своих знаний и способность удовлетворить эту потребность. Кроме того, учитель обязан постоянно расширять свой умственный кругозор, интеллектуальные интересы. Таким образом, академические способности предполагают:

глубокое и свободное владение материалом учебного предмета, знакомство с новыми исследованиями в этой науке;

широкую образованность, эрудицию в смежных областях науки. -

9 слайд

Организаторские способности.

Учитель – прежде всего, организатор детского коллектива. Он должен организовать коллектив учащихся, сплотить его, воодушевить на решение важных задач, наладить отношения дружбы и товарищеской взаимопомощи. Умелый, тактичный и ненавязчивый контроль за детьми обеспечивает порядок и дисциплину в коллективе.

Особенно важны организаторские способности для педагога работающего с детьми начальных классов, поскольку ему надлежит из разнородной и разрозненной массы учеников, пришедших в школу, часто ничем не связанных между собой, создать коллектив, объединенный общими целями и задачами. -

10 слайд

Коммуникативная способность

учителя к педагогическому общению определяется его способностью устанавливать, формировать у себя педагогическую позицию в отношении школьников, которая определяет стиль и тон его взаимоотношений с учащимися. При этом, учитель опирается на знания возрастных и индивидуальных психологических особенностей учащихся. Учитель должен воздерживаться от двух крайностей, двух полярных форм общения с учащимися. Первая из них это позиция, основанная на «авторитете положения» характеризуется снисходительно-отчужденным отношением к школьникам, постоянным подчеркиванием разницы положений, стремлением постоянно держать учеников «на дистанции». Другая позиция основана на «размывании» граней между учителем и учениками, на установлении псевдо дружеских, даже фамильярных отношений. Отношения с учениками должны строиться на сотрудничестве и взаимоуважении. -

11 слайд

Очень важной способностью является способность доходчиво объяснять детям учебный материал.

Умение объяснять необходимо учителю не только в процессе информационного, иллюстративного изложения, но и для развития у детей творческого мышления.

Учитель, как опытный дирижер, должен руководить самостоятельной деятельностью учащихся, будить их творческую мысль, подводить к самостоятельному решению поставленных им проблем.

-

12 слайд

Экспрессивно-речевые способности.

Осуществляя свою учебно-воспитательную работу, учитель находится в постоянном речевом общении с учащимися.Под экспрессивно — речевыми способностями подразумеваются как внутренние (содержательные), так

и внешние особенности речи, сопровождаемые внешними выразительными (экспрессивными) средствами – мимикой

и пантомимикой.

Речь учителя, помимо эмоциональной выразительности, должна быть задушевной, проникновенной, создающей атмосферу искренности и доверия в общении с учениками. -

13 слайд

Педагогический такт.

Педагогический такт – это чувство меры в поведении и обращении учителя с учащимися, способность находить наиболее педагогически целесообразные меры воздействия на учащихся, принимая во внимание их возрастные и индивидуальные особенности, их психические состояния в данный момент, а так же конкретную ситуацию.Такт выражается в умелом сочетании уважения к личному достоинству учеников и разумной требовательности к ним, доверия и систематического контроля, проверки, в правильном применении одобрения, поощрения и осуждения.

-

14 слайд

Выдержка и самообладание.

Это волевое качество самообладания особенно важно в профессии учителя.

Нужно воспитывать в себе способность всегда, в любой обстановке, в непредвиденной ситуации, владеть собой, управлять своими чувствами, темпераментом, не терять даже на короткое время контроля над своим поведением.

Можно искренне радоваться вместе с учениками, можно и показать свой гнев и возмущение. Но, выражая свой гнев и возмущение, учитель ни в коем случае не должен терять над собой контроль, не переходить на крикливо-злой, грубый и оскорбительный тон.

Важно чтоб самообладание и выдержка не переходили у учителя в безразличие и равнодушие. -

15 слайд

Темперамент учителя.

Учителем может быть представитель любого типа нервной системы, если он умеет в полной мере использовать положительные стороны своего типа, и преодолевать отрицательные.

Например, представитель сильного, неуравновешенного, с преобладанием возбуждения типа высшей нервной деятельности должен опираться на такие свои положительные стороны, как страстность, активность, энтузиазм.

Представитель слабого типа высшей нервной деятельности должен использовать такие положительные черты, как мягкость, отзывчивость, тактичность, и преодолевать такие, как податливость, внушаемость, нерешительность, излишняя впечатлительность, душевная ранимость, тревожность и мнительность. -

16 слайд

Таким образом, совершенно необходимым для учителя является наличие активного положительного отношения к педагогической деятельности, склонность заниматься ею, соответствующее желание, стремление, переходящее на высоком уровне развития

в жизненную потребность. -

17 слайд

Удачи Вам, сельские и городские,

Уважаемые учителя!

Добрые, злые и никакие

Капитаны на мостике корабля.

Удачи Вам, дебютанты и асы,

Удачи!

Особенно по утрам,

Когда Вы входите в школьные классы,

Одни — как в клетку, другие — как в храм.Р. Рождественский

-

18 слайд

Спасибо за внимание

Уважаемые коллеги!

Краткое описание документа:

«Те, у которых мы учимся, правильно называются нашими учителями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает это имя». — И. Гете. Конечно, речь пойдёт не о внешнем, а о внутреннем, психологическом портрете. Учёные называют несколько признаков, по которым можно построить такой портрет учителя: приоритетные ценности, психоэмоциональное состояние, и самооценка, стиль преподавания, уровень субъективного контроля. 1.Педагог, учитель – основные организаторы учебно-воспитательного процесса в школе. Профессия педагога очень важна и ценна для каждого человека, ведь педагог – это человек, знакомый нам с детства. Сначала мы идем в детский сад, затем в школу, вуз, приобретая все больше знаний и опыта. И на этом пути нас сопровождают педагоги. Поэтому и наши успехи во многом зависят от того, какие люди нас учили, воспитывали. То, с каким уровнем подготовки, развития и нравственности завершат дети свое образование в школе, во многом зависит от учителя, его профессиональных и гражданских качеств. Обучение и воспитание молодого поколения – сложный и многогранный процесс, требующий не только специальной организации и определенных умений и навыков, но и наличие у учителя ряда психических особенностей, относящихся к категории педагогических особенностей. Основным стержнем педагогических способностей учителя является расположенность к детям. Под расположенностью к детям понимается сердечная привязанность к ним, желание, стремление с ними работать. Расположенность к детям – единственная педагогическая способность, отсутствие которой у учителя ничем компенсировать нельзя. Маскировать ее отсутствие, «притворяться», не удается. Учащиеся очень наблюдательны и тонко чувствуют, искренне любит их учитель, любит свое дело, или лишь выполняет тягостную для него обязанность. Педагогическая практика показывает, что в одних и тех же условиях, при одинаковой профессиональной подготовке одни учителя весьма успешно осуществляют свою деятельность, у других же, несмотря на большое старание, качество работы гораздо ниже. Дело в том, что педагогическая деятельность предъявляет учителю ряд специфических требований к его психике. Эти требования относятся как к умственной (восприятию, памяти, вниманию, мышлению, воображению), так и к эмоционально-волевой сфере, особенностям темперамента и характера. Если у человека сформированы психологические особенности, отвечающие указанным требованиям, то это и означает, что он обладает способностями к педагогической деятельности, т.е. к воспитанию и обучению молодого поколения. Эти психологические особенности тесно связаны, влияют друг на друга и образуют единое целое — систему педагогических способностей. Различают общие и специальные педагогические способности. Общие необходимы все учителям, независимо от преподаваемого предмета. А вот специальные способности, определяются спецификой преподаваемого предмета. 2. Перцептивные способности. Перцептивные способности – это способности учителя воспринимать ученика, и не только его внешние особенности, а главным образом, его внутренний мир. Это своеобразная проницательность, связанная с тонким пониманием личности ученика и его временных психических состояний. Способный педагог по незначительным признакам, по едва заметным внешним проявлениям, улавливает малейшие изменения во внутреннем состоянии ученика, и правильно понимает, что означают эти изменения. Учитель, обладающий перцептивными способностями, легко отличает подлинную внимательность ребенка на уроке от так называемой «симуляции внимания». По целому ряду признаков учитель должен составить верное представление о том, как различные ученики усваивают новое содержание, понимают ли объяснения, и перестроиться, в случае необходимости. 3. Академические способности. Под академическими способностями подразумевается потребность учителя в постоянном углублении и расширении своих знаний и способность удовлетворить эту потребность. Прежде всего, это касается знаний в области преподаваемого предмета, методической литературы, знакомства с опытом лучших учителей-новаторов. Кроме того, учитель обязан постоянно расширять свой умственный кругозор, интеллектуальные интересы. Т.о., академические способности предполагают: 1. глубокое и свободное владение материалом учебного предмета, знакомство с новыми исследованиями в этой науке; 2. широкую образованность, эрудицию в смежных областях науки. По мнению Ушинского: «Учитель до тех пор остается учителем пока учится сам, как только он перестает учиться — в нем умирает учитель». 4. Организаторские способности. Организаторские способности учителя проявляются в двух видах. Во-первых, в способности организовать детский коллектив, и во-вторых, в способности организовать самого себя, как субъекта педагогической деятельности. Учитель – прежде всего, организатор детского коллектива. Он должен организовать коллектив учащихся, сплотить его, воодушевить на решение важных задач, имеющих общественную значимость, наладить отношения дружбы и товарищеской взаимопомощи. Чем старше дети, тем больше нужно предоставлять им инициативы и самостоятельности. Особенно важны организаторские способности для педагога, работающего с детьми начальных классов, поскольку ему надлежит из разнородной и разрозненной массы учеников, пришедших в школу, часто ничем не связанных между собой, создать коллектив, объединенный общими целями и задачами. 5. Коммуникативные способности. Коммуникативная способность учителя к педагогическому общению определяется его способностью устанавливать, формировать у себя педагогически целесообразную позицию в отношении школьников, которая определяет стиль и тон его взаимоотношений с учащимися. При этом, разумеется, учитель опирается на знания возрастных и индивидуальных психологических особенностей учащихся. Учитель должен воздерживаться от двух крайностей, двух полярных форм общения с учащимися. Первая из них это позиция, основанная на «авторитете положения» характеризуется снисходительно-отчужденным отношением к школьникам, постоянным подчеркиванием разницы положений, стремлением постоянно держать учеников «на дистанции». Стиль и тон отношения к ученикам – холодный, высокомерный, «императивно-требовательный», имеет место постоянное подчеркивание своего положения превосходства. Другая позиция основана на «размывании» граней между учителем и учениками, на установлении псевдо дружеских, даже фамильярных отношений. Отношения с учениками должны строиться на сотрудничестве и взаимоуважении. Учитель должен общаться с детьми, быть для них близким человеком, не теряя при этом авторитета старшего, основываться на таких чертах личности, как скромность, в сочетании с чувством собственного достоинства. 6. Очень важной способностью является способность доходчиво объяснять детям учебный материал. Умение объяснять необходимо учителю не только в процессе информационного, иллюстративного изложения, но и для развития у детей творческого мышления. Учитель, как опытный дирижер, должен руководить самостоятельной деятельностью учащихся, будить их творческую мысль, подводить к самостоятельному решению поставленных им проблем. В процессе проблемного обучения необходимо сформулировать проблему четко и ясно, так, чтобы ее суть была понятна учащимся. В процессе решения проблемы учитель должен оказывать помощь учащимся в преодолении затруднений. Хороший учитель использует различные возможности для активизации учащихся. Для него чужды рутина, шаблон. Он всегда стремится внести в свою работу новое, оригинальное, используя опыт работы лучших учителей-новаторов, заимствуя у них все ценное, но никогда не копируя их слепо и бездумно. Хороший опыт передовой учитель всегда перерабатывает применительно к своим условиям. Своим психологическим особенностям, понимая, что у него иной класс, другие ученики, и сам он – другой человек. 7. Экспрессивно-речевые способности. Осуществляя свою учебно-воспитательную работу, учитель находится в постоянном речевом общении с учащимися. И от того, как он способен осуществлять эту функцию, каковы особенности его речи, зависит успех его деятельности. Под экспрессивно-речевыми способностями подразумеваются как внутренние (содержательные), так и внешние особенности речи, сопровождаемые внешними выразительными (экспрессивными) средствами – мимикой и пантомимикой. Речь учителя, помимо эмоциональной выразительности, должна быть задушевной, проникновенной, создающей атмосферу искренности и доверия в общении с учениками. Речь учителя должна быть направлена на учащихся. Речь учителя должна быть живой, образной, интонационно окрашенной, с четкой дикцией, отличаться отсутствием стилистических, грамматических и фонетических погрешностей. Очень важна для учителя способность говорить экспромтом. В основе такой способности лежат такие элементарные способности, как вербальная память, богатство словесных ассоциаций, свободный отбор языковых средств, словарного запаса. 8. Педагогический такт. Педагогический такт – это чувство меры в поведении и обращении учителя с учащимися, способность находить наиболее педагогически целесообразные меры воздействия на учащихся,принимая во внимание их возрастные и индивидуальные особенности, их психические состояния в данный момент, а так же конкретную ситуацию. Такт выражается в умелом сочетании уважения к личному достоинству учеников и разумной требовательности к ним, доверия и систематического контроля, проверки, в правильном применении одобрения, поощрения и осуждения. Педагогический такт выражается в способности установить деловой и психологический контакт с учащимися, в чуткости и эмпатии, в способности чувствовать боль другого человека, прийти ему на помощь, и сделать это так, чтобы не задеть, не унизить, не обидеть его болезненного (порой) самолюбия. 9. Выдержка и самообладание. Это волевое качество самообладания особенно важно в профессии учителя. Нужно воспитывать в себе способность всегда, в любой обстановке, в непредвиденной ситуации, владеть собой, управлять своими чувствами, темпераментом, не терять даже на короткое время контроля над своим поведением. Можно искренне радоваться вместе с учениками, можно и показать свой гнев и возмущение. Но, выражая свой гнев и возмущение, учитель ни в коем случае не должен терять над собой контроль, не переходить на крикливо-злой, грубый и оскорбительный тон. Важно чтоб самообладание и выдержка не переходили у учителя в безразличие и равнодушие. 10.Распределение внимания. Важной педагогической способностью является способность распределять внимание одновременно между двумя или несколькими видами деятельности. Разумеется, для учителя важны все свойства внимания. В учительской деятельности необходимо гармонично сочетать активную деловую сосредоточенность, устойчивость внимания с развитой распределенностью внимания, выражающейся в быстром и деловом реагировании на все, происходящее в классе. Но способность распределять внимание одновременно между несколькими видами деятельности имеет особое значение для работы учителя. Опытный учитель внимательно следит за формой и содержанием излагаемого им материала, и в то же время держит в поле внимания всех учащихся, реагирует на признаки утомления, невнимательности, непонимания, случаи нарушения дисциплины и, наконец, следит за собственным поведением (позой, мимикой, жестами, походкой и т.д.). 11. Педагогическое воображение. Педагогическим воображением называют способность учителя предвидеть (вообразить) с достаточной степенью вероятности последствия своих действий в отношении ученика. Это очень важная способность. Она основывается на глубоком понимании психологии учащихся, их возрастных и индивидуальных особенностей, но однако, этого мало. Нужно еще именно педагогическое воображение, как способность «заглянуть вперед», предвидеть то, что еще не случилось. Особенно это важно в тех случаях, когда перцептивные способности учителя позволяют ему уловить нежелательные тенденции в развитии ученика, обнаружить в самом начале первые признаки неблагополучия в его деятельности и поведении. С педагогическим воображением связана и педагогическая находчивость учителя – способность быстро оценить ситуацию, сориентироваться в обстановке и выбрать наиболее правильную и педагогически целесообразную линию поведения. Основывается она на правильном предвидении и оценке последствий собственных действий. 12. Темперамент учителя. Говоря о темпераменте, следует отметить, что тип нервной системы является устойчивым образованием и произвольно и быстро изменить его нельзя, да и нет надобности. Но в каком-то смысле, им можно управлять, в частности – сдерживать отрицательные проявления. Учителем может быть представитель любого типа нервной системы, если он сумеет в полной мере использовать положительные стороны своего типа, и преодолевать отрицательные. Например, представитель сильного, неуравновешенного, с преобладанием возбуждения типа высшей нервной деятельности должен опираться на такие свои положительные стороны, как страстность, активность, энтузиазм. Представитель слабого типа высшей нервной деятельности должен использовать такие положительные черты, как мягкость, отзывчивость, тактичность, и преодолевать такие, как податливость, внушаемость, нерешительность, излишняя впечатлительность, душевная ранимость, тревожность и мнительность. Таким образом, совершенно необходимым для учителя является наличие активного положительного отношения к педагогической деятельности, склонность заниматься ею, соответствующее желание, стремление, переходящее на высоком уровне развития в жизненную потребность. Равнодушный, безразличный к своей профессии учитель, никогда не поднимется выше уровня «учителя-ремесленника», учителя – «бездушного формалиста». Удачи вам, сельские и городские, Уважаемые учителя! Добрые, злые и никакие Капитаны на мостике корабля. Удачи вам, дебютанты и асы, Удачи! Особенно по утрам, Когда вы входите в школьные классы, Одни — как в клетку, другие — как в храм. Р. Рождественский

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 263 199 материалов в базе

- Выберите категорию:

- Выберите учебник и тему

- Выберите класс:

-

Тип материала:

-

Все материалы

-

Статьи

-

Научные работы

-

Видеоуроки

-

Презентации

-

Конспекты

-

Тесты

-

Рабочие программы

-

Другие методич. материалы

-

Найти материалы

Другие материалы

- 23.12.2021

- 201

- 3

- 23.12.2021

- 561

- 6

- 23.12.2021

- 112

- 1

- 23.12.2021

- 95

- 0

- 23.12.2021

- 211

- 1

- 23.12.2021

- 584

- 22

- 23.12.2021

- 203

- 0

- 23.12.2021

- 179

- 3

Вам будут интересны эти курсы:

-

Курс повышения квалификации «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Организация работы по профилактике суицидального поведения подростков»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация инклюзивного обучения в сфере образования»

-

Курс повышения квалификации «Теория и практика инклюзивного обучения в образовательной организации в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Психолого-педагогическая диагностика в современном образовательном процессе»

-

Курс повышения квалификации «Когнитивно-поведенческая терапия детей и подростков»

-

Курс повышения квалификации «Образовательная кинезиология в практике психолого-педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации ФГОС»

-

Курс повышения квалификации «Обучение без стресса. Психосоматика»

-

Курс повышения квалификации «Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС»

-

Курс профессиональной переподготовки «Организация психолого-педагогической и социальной работы с несовершеннолетними»

-

Курс повышения квалификации «Способы психокоррекции и профилактики в реалиях современного мира»

-

Курс повышения квалификации «Использование методики Гленна Домана в работе с неговорящими детьми при подготовке к обучению грамоте»

-

Курс профессиональной переподготовки «Оказание психолого-педагогической помощи лицам с ОВЗ»

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области кадетская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус им. капитана I ранга М.В. Банных»

Исследовательская работа

по психологии

Тема: « Психологический портрет учителя»

Выполнил: Новоселец Иван

ученик 10 класса

Проверил: Показаньева М.С.

педагог-психолог

Сысерть

2013

Содержание

Введение………………………………………………………………… 3 стр.

Теоретическая часть…………………………………………………….5 стр.

ГЛАВА I. ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

- Школьный учитель в современной социальной ситуации…………5 стр.

- Психологические основы педагогического общения………………7 стр.

1.3.Психологические особенности личности педагога……………. …..9 стр.

1.4. Личностные качества учителя………………………………………11 стр.

ГЛАВА II. Психологические особенности учащихся подросткового возраста.

2.1 Общая характеристика подросткового возраста ……………………13 стр.

2.2 Формирование отношения к учению и развитие познавательных интересов у подростков……………………………………………………16 стр.

2.3 Роль учителя в формирование нравственных качеств личности в подростковом возрасте……………………………………………………..17 стр.

Практическая часть …………………………………………………………19 стр.

Исследовательская работа по теме «Психологический портрет учителя»

Результаты исследования ………………………………………………….20 стр.

Анализ результатов………………………………………………………….22 стр.

Заключение………………………………………………………………….24 стр.

Список литературы…………………………………………………………25 стр.

Приложение……………………………………………………………..….26 стр.

введение

Современный период развития человеческого общества характеризуется более пристальным вниманием к школьному периоду жизни человека, становлению его личности, сохранению и формированию психически и физически здорового поколения. Поэтому в педагогике формируется и все более расширяет свои позиции взгляд на работу учреждений образования не столько в плане обучения, но и в плане развития у детей общечеловеческих ценностей, умения общаться и контактировать себя с людьми. Отсюда следует, что профессиональная деятельность педагога — процесс непрерывного общения с учениками, от эффективности которого зависят результаты воспитательно-образовательной работы в школе.

Особое внимание к этой проблеме связано с осознанием исключительной роли процесса педагогического общения в социально-психологическом становлении личности ребенка, раскрывают различные аспекты взаимовлияния педагогов и детей в условиях учреждения образования.

Изучение аспекта общения педагога с детьми особенно важно на мой взгляд потому, что подростки, взаимодействуя, общаясь со взрослыми, усваивают способы поведения, общения путем подражания, в результате которого переносят характер и особенности поведения взрослого в свою среду. Внутренний мир, мир собственных желаний начинает выделяться позже, чем внешний мир, и это происходит на основе общения ребенка со взрослым.

По сравнению с представителями других профессий учителя находятся в особой ситуации, так как одна из важнейших социальных функций педагога-приобщение подрастающего поколения к культурному наследию, общественному опыту старших поколений. Поэтому личность учителя становится мощным фактором формирования личности учащегося.

Цель нашего исследования: составление психологического портрета учителя в представлении учащихся 5-6 классов СКК.

Предмет: выявление психологических особенностей личности педагога.

Объект исследования : учащиеся 5 и 6 классов Свердловского кадетского корпуса им.капитана I ранга М.В.Банных.

Гипотеза: мы предполагаем, что учитель для учащихся младших классов СКК является фигурой авторитарной, серьезной, требовательной к дисциплине, обладает волевыми качествами.

Задачи исследовательской работы:

1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по теме,

2. Провести исследование мнения учеников с целью составления психологического портрета современного учителя СКК.

Работа имеет практическое значение для педагогов Свердловского кадетского корпуса, так как позволяет выявить представление учащихся о личности учителя и позволяет проанализировать собственную педагогическую деятельность

Теоретическая часть

ГЛАВА I. ЛИЧНОСТЬ УЧИТЕЛЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.

- Школьный учитель в современной социальной ситуации.

По сравнению с представителями других профессий учителя находятся в особой ситуации, так как одна из важнейших социальных функций педагога-приобщение подрастающего поколения к культурному наследию, общественному опыту старших поколений. Поэтому личность учителя становится мощным фактором формирования личности учащегося.

Совершенно справедливо пишет В. А. Сластенин : «Не измученный, усталый и опустошенный, а интересный, духовно богатый, идейно зрелый человек может стать властителем дум и чувств нового поколения».

Ю. В. Янтовская считает, что преобладание у педагога ярких личностных черт, жестко не связанных с его ролевыми функциями, инициирует творческие процессы, способствуя самоактуализации личности школьника. В этих условиях меняется позиция ученика.

Если принимать во внимание, что личность учителя является одним из ключевых факторов, обеспечивающих эффективность обучения и воспитания, то необходимо помнить, что любая профессиональная деятельность, в особенности с межличностным взаимодействием, оказывает существенное влияние на формирование личности.

Именно учитель, как никто другой, располагает возможностью больно задеть учащегося или же, наоборот, помочь ему, возвысить его собственных глазах и в глазах одноклассников. В связи с этим можно сделать вывод, что необходимым качеством личности учителя при работе с учащимися является общительность.

Помимо умения конструктивно общаться эффективность преподавания во многом зависит от эмоциональной зрелости и степени уверенности учителя в себе. Поведение уверенного в себе педагога отличается большей спонтанности ,инициативной , эмпатией, оно не располагает к конфликтам, не отличается эмоциональной холодностью и скованностью, которая столь не была неблагоприятны для общения с учащимися. Уверенность в себе помогает учителю справляться со страхом и тревожностью, радоваться удачам и не унывать, встречаясь с трудностями, позволяет ему оставаться эмоционально ровным и достаточно гибким, что бы ежедневно на протяжении не скольких часов активно взаимодействовать с десятками энергичных и пытливых юных созданий.

- Психологические основы педагогического общения.

Социально-педагогический смысл труда учителя заключается в содействии психическому развитию ученика, а главным инструментом в этом выступает его психологическому взаимодействие с ребенком, педагогическое общение.

Общение, согласно А. Н. Леонтьеву, составляет необходимое и специальное условие присвоение ребенком достижений исторического развития человечества. Язык учителя-основное средство, позволяющие ему приобщить учеников к культурному наследию, обучить их как способом мышления, так и его содержанию. Вместе с тем общаясь с учениками, педагог значительную часть(по разным источникам-от пятидесяти до девяносто процентов) информация о них получает не столько благодарное вербальной коммуникации, сколько с помощью жестов, мимики, интонации, позы, взгляда, манеры слушать. Невербальные аспекты общения играют существенную роль в передачи информации, в регулировании взаимоотношений, установлений контактов, во многом определяют эмоциональную атмосферу и самочувствии как ученика, так и учителя.

Ученик постоянно пытается “читать” поведение, настроение, мысли учителя. Поэтому так важно для учителя уметь грамотно выражать свои чувства, находить подходящий в данный момент вербальные и не вербальные формы поведения, быть понятным учениками, открытым и искренним. Все это побуждает учителя к создания установки (настроенности) на решение коммуникативной задачи, задачи на общение с учениками, Учителю не обходимо настроится на соответствующие отношение с учениками т.е. вступить в контакт, памятуя о том, что тем самым демонстрируется его готовность и желание общаться, вызывая у учеников на аналогичные встречные шаги.

В системе учитель-ученик межличностные отношения и общение играют основную роль в решение задач обучения, воспитания и развития. Общение-профессиональный ‘’инструмент’’ деятельности педагога, от особенности которого зависит результативность обучения и создание условий для развития мотивации учения, эмоциональный климат в классном коллективе и формирование личности учащегося.

Для того, что бы быть способным к профессиональному педагогическому общению, учитель должен иметь адекватное представление о себе, осознавать свои сильные и слабые стороны. Особо значимы для педагога такие личностные качества, как открытость и искренность в общении, доброжелательность и адекватная самооценка, социально адаптированность и способность самостоятельно решать свои проблемы. Необходимо, однако, учитывать, что важны не просто определенные личностные качества педагога, а умение вызвать у школьника ответные чувства, реакции (стремление к творчеству, к знанием, сострадание и другое). К работе над своим “Я” относится кат же и умение определить свои профессиональные и жизненные цели, установки, которые помогают добиваться успеха. Педагогу следует выяснить, какие наиболее типичные способы реагирования сложных и не определенных ситуациях характерны для него.

1.3.Психологические особенности личности педагога.

Быть личностью – это значит постоянно строить самого себя и других, владеть арсеналом приемов и средств, с помощью которых можно овладеть своим собственным поведением, подчинить его своей власти. Быть личностью – это, значит, обладать свободой выбора и нести через всю жизнь его бремя.

Надо сказать, что всякая теория воспитания предъявляет свои собственные требования к учителю. Для педагогики учитель – только сторож и охранитель ребенка от порчи и дурных влияний. Для этого должен быть непременно добродетельный человек, который своим личным примером заражал бы ребенка.

На долю учителя выпадает новая ответственная роль. Ему предстоит сделаться организатором той социальной среды, которая является единственным воспитательным фактором. Там, где он выступает в роли простого насоса, накачивающего учеников знаниями, он с успехом может быть заменен учебником, словарем, картой, экскурсией. Когда учитель читает лекцию или объясняет урок, он только от части выступает в роли учителя: именно в той, в которой устанавливает отношение ребенка к воздействующим на него элементам среды. Та же, где он просто излагает готовые, он перестает быть учителем.

Величайшая опасность, связанная с учительской психологией, заключается в том, что в личности учителя начинает преобладать вторая сторона. Учитель начинает себя чувствовать в роли орудия воспитания, в роли граммофона, не имеющего своего голоса и поющего то, что подсказывает пластинка. Надо сказать, что всякая учительская профессия накладывает неизгладимые типические черты на своего носителя и создает жалкие фигуры, выступающие в роли апостолов ходячей истины.

Благодаря экономическому соотношению сил учительская профессия сделалась местом, куда стекаются все неприспособленное, неудачливое, потерпевшее крушение на всех жизненных поприщах. Школа – та пристань, в которую жизнь отводит поломанные корабли.

Основное требование, которое предъявляется к учителю, заключается в том, чтобы он был научно образованным профессионалом и истинным учителем раньше, чем математиком, словесником и т. д. Только точные знания, точный расчет и трезвая мысль могут сделаться истинным орудием педагога.

1.4. Личностные качества учителя.

Важным пунктом профессионально-педагогической подготовки являются личностные качества учителя. Исследователи отмечают обязательность таких качеств как целеустремленность, настойчивость, трудолюбие, скромность, наблюдательность, контактность. Специально подчеркивается необходимость такого качества ума, как остроумие, а также ораторских способностей, артистичности натуры. Особенно важными являются такие качества учителя, как готовность к пониманию психических состояний учеников и сопереживанию, т. е. эмпатия, и потребность в социальном взаимодействии.

Большое значение придается исследователями и «педагогическому такту», в проявлении которого выражается общая культура учителя и высокий профессионализм его педагогической деятельности и направленности.

Так учителя, как человека организующего и управляющего учебной деятельностью школьника в любых условиях обучения, должен характеризовать:

а) высокий профессионализм в области преподаваемого языка, который дает ему моральное право и предметную возможность учить других,

б) подлинная объективность оценивания результатов и хода обучения

в) дидактичность, т. е. владение педагогическими умениями, позволяющими организовать учебный процесс. Это уровень его профессионализма, которым как само собой разумеющимся должен характеризоваться любой настоящий учитель: Учителя нашей школы должны отличать высокая социальная активность, гуманность, любовь к детям и воспитывающий характер педагогического воздействия.

г) преподаватель должен уметь становиться равноправным собеседником своих учеников (должен уметь освобождать их от воздействия своего авторитета, которым он в типично учебных ситуациях, безусловно, пользуется),

д) он должен уметь изображать интерес к возникшей теме беседы, если даже она его не интересует (должен обладать необходимой для этого долей артистизма),

е) он должен быть хорошим собеседником (мало самому говорить, но и уметь поддержать разговор»

ГЛАВА 2. Психологические особенности учащихся подросткового возраста.

2.1Общая характеристика подросткового возраста

Подростковый возраст охватывает период от 10-14 лет и является одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. Этот возраст считается кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, затрагивающие все стороны развития и жизни. Кризис подросткового возраста связан с изменением социальной ситуации развития и ведущей деятельности.

Социальная ситуация развития — это особое положение ребенка в системе принятых в данном обществе отношений. В подростковом возрасте она представляет собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает промежуточное положение между детством и взрослостью.

Ведущая деятельность — эта та деятельность, которая определяет возникновение основных изменений в психическом развитии ребенка на каждом отдельном этапе. Если у младших школьников такой деятельностью является учебная, то в подростковом возрасте она сменяется на интимно-личностное общение. Именно в процессе общения со сверстниками происходит становление нового уровня самосознания ребенка, формируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже время отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень важным информационным каналом.

В результате такой резкой смены интересов в подростковом возрасте часто страдает учебная деятельность, снижается школьная мотивация. Пытаясь вернуть прежние школьные успехи, родители стараются ограничить детей в общении со сверстниками. Однако важно помнить, что именно общение со сверстниками является наиболее важной для подростков деятельностью и оно необходимо для полноценного психического развития ребенка.

Многие особенности поведения подростка связаны не только с психологическими изменениями, но и с изменениями, происходящими в организме ребенка. Половое созревание и неравномерное физиологическое развитие подростка обуславливают многие его поведенческие реакции в этот период. Подростковый возраст характеризуется эмоциональной неустойчивостью и резкими колебаниями настроения (от экзальтации до депрессии). Поведение подростков зачастую бывает непредсказуемым, за короткий период они могут продемонстрировать абсолютно противоположные реакции:

целеустремленность и настойчивость сочетаются с импульсивностью;

неуемная жажда деятельности может смениться апатией, отсутствием стремлений и желаний что-либо делать;

повышенная самоуверенность, безаппеляционность в суждениях быстро сменяются ранимостью и неуверенностью в себе;

развязность в поведении порой сочетается с застенчивостью;

романтические настроения нередко граничат с цинизмом, расчетливостью;

нежность, ласковость бывают на фоне недетской жестокости;

потребность в общении сменяется желанием уединиться.

Выдающийся педагог В.А Сухомлинский обобщил главные черты подростка:

1) непримиримость ко злу, эмоциональное неприятие его с одной стороны, сочетается с неумением разобраться в сложных явлениях жизни – с другой;

2) подросток хочет быть хорошим, стремится к идеалу. Но он не любит, когда его прямолинейно воспитывают. Его раздражают словесные назидания. Подростки, чётко улавливают, воспитательную фальшь, болезненно реагируют на несправедливость. Неопытность подростка может привести к тому, что из добрых побуждений он может совершить и нечто предосудительное;

3) подростку хочется быть личностью. Совершить что-нибудь героическое, романтичное. При наличии потребности к действию и желанию самоутвердиться подросток ещё не знает, как этого можно добиться, и может попасть в беду;

4) у подростка выражено противоречие между богатством желаний и ограниченностью сил. Отсюда множественность и непостоянство увлечений. Прежде чем найти, обнаружить свои способности, необходимо проверить их в деятельности – это ещё и поиск себя. Подросток боится обнаружить свою несостоятельность, он слишком самолюбив и может прикрываться показной уверенностью, решительностью, за которыми скрывается беспомощность, но он не терпит снисходительных советов и часто поступает наперекор им;

5) в подростке сочетаются грубые выходки, а также и романтическая восторженность. Восхищение красотой и ироническое отношение к ней. Подросток стыдится своих чувств. Тонкие человеческие чувства кажутся ему детскими. Он опасается, что его будут считать чересчур чувствительным, и поэтому он прикрывается грубостью. Прилив физических сил побуждает к деятельности. Но если нет нравственной культуры, можно растерять добрые чувства, приобретенные в детские годы. Конечно, не у каждого подростка проявляется весь набор противоречий, но их нельзя игнорировать.

2.2 Формирование отношения к учению и развитие познавательных интересов у подростков.

Переход к школьному обучению и новому образу жизни, связанному с положением школьника, в том случае, если ребенок внутренне принял соответствующую позицию, открывает для дальнейшего формирования его личность.

Однако формирование личности ребенка практически идет разными путями в зависимости, во-первых, от того, с какой мерой готовности к школьному обучению приходит ребенок, и, во-вторых, от системы тех педагогических воздействий, которые он получает.

Дети приходят в школу с желанием учиться, узнавать новое, с интересом к самим знаниям. При этом интерес к знаниям у них тесно переплетен с отношением к учению как к серьезной, общественно значимой деятельности. Этим объясняется их исключительно добросовестное и прилежное отношение к делу.

Социальный смысл учения отчетливо виден из отношения подростков к отметкам. Они долгое время воспринимают отметку как оценку своих стараний, а не качества проделанной работы.

Такое отношение к отметке в дальнейшем исчезает; его наличие свидетельствует, что первоначально социальный смысл учебной деятельности заключен для подростков не столько в ее результате, сколько в самом процессе учебного труда. Это остатки еще неизжитого отношения подростка к своей деятельности, которое было типично для него в дошкольном детстве.

Не секрет, что отношения между подростками в классе строятся преимущественно через учителя: учитель выделяет кого-либо из учеников как образец для подражания, он определяет их суждения друг о друге, он организует их совместную деятельность и общение, его требования и оценки принимаются и усваиваются учащимися.

2.3 Роль учителя в формирование нравственных качеств личности в подростковом возрасте.

Нравственное воспитание подростка начинается в период дошкольного детства. Но в школе он впервые встречается с системой моральных требований, выполнение которых контролируется. Дети этого возраста уже готовы к выполнению этих требований. Как уже говорилось, поступая в школу, они стремятся занять новую социальную позицию, с которой и связывают эти требования к ним. Учитель выступает носителем общественных требований. Он же и главный ценитель их поведения, иначе развитие моральных качеств учащихся идет через учение как ведущую деятельность на данном возрастном этапе. Важно отметить, что подростки не только различают это, но и соответствующим образом относятся к одноклассникам с социальной и эгоистической направленностью. Так, ученики с преобладанием мотивации поведения пользуются симпатией среди сверстников и, как правило, именно их называют дети, когда предоставляется выбор. (Например, с кем ребенок хочет сфотографироваться в конце года на память, сидеть за одним столом и т.п.). Это говорит о том, что положение подростка в системе личных отношений зависит от преобладающей мотивации его поведения, от направленности его личности.

Задача учителя состоит в том, чтобы при организации учебной деятельности заботиться не только об усвоении предметных знаний и соответствующих им умений, но и о становлении и развитии социально направленной мотивации, о формировании ответственности за выполняемые ими задания, об умении считаться с другими, думать об их интересах. В результате всего вышесказанного можно сделать вывод, что для формирования внутренней ответственности у детей этого возраста необходимо участие учителя. Именно он — носитель «материальной формы» ответственности, показывает детям образец ответственного отношения к делу. Четко выступила также необходимость разделенной деятельности: реальное участие учителя в деятельности помогает учащимся качественно освоить все необходимые действия, связанные с организацией и выполнением необходимого действия. Но главное, что решает успех дела, — организация нравственных отношений в коллективе. Именно это выступает как ценность для каждого из участников и приводит к формированию у них внутренней ответственности.

Практическая часть

Исследовательская работа

Личность учителя является мощным фактором формирования личности учащегося. Важным пунктом профессионально-педагогической подготовки учителя являются личностные качества.

Тема: « Психологический портрет учителя»

Цель нашего исследования: составление психологического портрета учителя в представлении учащихся 5-6 классов СКК.

Предмет: выявление психологических особенностей личности педагога.

Объект исследования : учащиеся 5 и 6 классов Свердловского кадетского корпуса им.капитана I ранга М.В.Банных

Гипотеза: мы предполагаем, что учитель для учащихся младших классов СКК является фигурой авторитарной, серьезной, требовательной к дисциплине, обладает волевыми качествами.

Методики. В своей работе мы использовали распространенные и доступные нам метод исследования – анкетный опрос.

Учащимся 5 и 6 классов предлагалось из предложенных 20 личностных качеств выбрать 10, которые наиболее часто проявляются у педагогов СКК.

Результаты исследования

Личностные качества учителя, по мнению учащихся 5 «А» и 5 «В» класса

Личностные качества учителя, по мнению учащихся 6 «А» и 6 «В» класса

Анализ исследования.

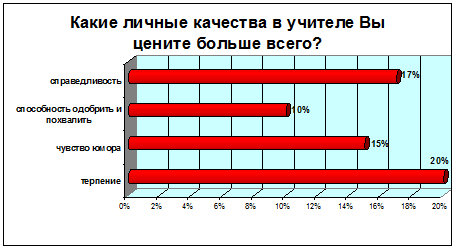

По мнению большинства, приоритетными чертами учителя, являются для девочек 5-6 классов:

5 «а» 6 «а»

Добрый — 92% Добрый – 73%

Умный – 84% Умный – 73%

Внимательный – 76% Понимающий –73%

Любящий детей – 69% Терпеливый – 66%

Хорошо объясняет – 69% Внимательный –66%

Понимающий – 61% Хорошо объясняет – 66%

Образованный – 61% Образованный – 53%

Справедливый – 53% Справедливый – 53%

С чувством юмора – 53% Любящий детей – 46%

Вежливый – 46% Честный – 46%

По мнению большинства, приоритетными чертами учителя, являются для мальчиков 5-6 классов:

5 «в» 6 «в»

Добрый — 75% Добрый – 94%

Умный – 75% С чувством юмора – 88%

Терпеливый – 75% Терпеливый – 82%

Честный – 75% Понимающий – 82%

С чувством юмора – 66% Любящий детей – 76%

Внимательный –66% Хорошо объясняет — 64%

Понимающий – 66% Внимательный –58%

Любящий детей – 66% Честный –58%

Знающий свой предмет – 58% Помогающий – 58%

Образованный – 52% Молодой – 52%

Заключение

«Каждый, кто выбирает профессию педагога, берет на себя ответственность за тех, кого он будет учить и воспитывать, вместе с тем отвечая за самого себя, свою профессиональную подготовку, свое право быть Педагогом, Учителем, Воспитателем»

Антон Семенович Макаренко

В нашем исследовании мы ставили цель – составить психологический портрет учителя в представлении учащихся 5-6 классов СКК. В теоретической части мы рассмотрели роль личности учителя, как важнейший фактор воспитания подрастающего поколения. Кроме того мы рассмотрели психологические особенности учащихся подросткового возраста.

Проведя исследование, мы можем сказать, что поставленная нами цель — составление психологического портрета учителя в представлении учащихся 5-6 классов СКК достигнута . Наша гипотеза о том, что учитель для учащихся младших классов СКК является фигурой авторитарной, серьезной, требовательной к дисциплине, строгий, обладает волевыми качествами — не подтвердилась.

Опросы, проведенные среди школьников 5-6 классов, позволяет составить такой психологический портрет учителя: добрый, терпеливый, умный, любящий детей человек с хорошим чувством юмора. Он обладает такими важными профессиональными чертами как образованность, справедливость и честность, вежливость, внимательность, понимание и готовность прийти на помощь.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что такой учитель окажет положительное влияние на становлению личности подростков, будет способствовать сохранению и формированию психически и физически здорового поколения.

Список литературы

- Агеева И.А., Успешный учитель: тренинговые и коррекционные программы.- СПб.: Речь, 2007

- Гуткина Л .Д., Завельский Ю. В., Пикалова Г.В. Организация воспитательной работы в школе. – М., 1998.

- Корнева Л.В., Психологические основы педагогической деятельности.- М.: ВЛАДОС, 2006.

- Кривцова С.В., Мухаматулина Е.А., Навыки конструктивного взаимодействия с подростками. Тренинг для педагогов. – М.: Генезис, 2004.

- Кушнер Ю. Уметь чувствовать подростка// Воспитание школьников. 1990.

- Марина Е., Воронов Ю. Подросток в «стае»// Воспитание школьников. 1998.

- Наш проблемный подросток: Учебное пособие. – СПб, 1998.

- Прихожан А., Толстых Н. Что характерно для современного подростка// Воспитание школьников. 1999.

- Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. – СПб, 2000.

- Рождественская Н. Грань между нормой и патологией// Воспитание школьников. 1999. №5.

Приложение 1

Анкета

Учащимся 5 и 6 классов предлагалось из предложенных 20 личностных качеств выбрать 10, которые наиболее часто проявляются у педагогов СКК.

- Добрый

- Умный

- С чувством юмора, веселый

- Терпеливый

- Внимательный

- Строгий

- Понимающий

- Любящий детей

- Привлекательный внешне

- Образованный

- Коммуникабельный

- Молодой

- Честный

- Помогающий в трудную минуту

- Справедливый

- Знающий свой предмет

- Должен мало задавать

- Вежливый

- Хорошо объясняющий материал

- Объективный, справедливый

Приложение 2

Высказывания великих людей.

- «Уча других, также учись». Н.В. Гоголь

- «… плох тот учитель, который не учится или учится мало».

М. Горький

- «Учитель — это, по-моему, высокое призванье. Недаром в древних республиках учитель равнялся отцу, даже был выше отца; там учитель пользовался колоссальным влиянием и уважением». М.И. Калинин

- «Преподавателям слово дано не для того, чтобы усыплять свою мысль, а чтобы будить чужую». В.О. Ключевский

- «Тот, кто мало знает, малому может и учить». Я. Коменский

- «Только тот учитель и будет действовать плодотворно на всю массу учеников, который сам силен в науке, ею обладает и ее любит». Д.И. Менделеев

- «Учителя, как местные светочи науки, должны стоять на полной высоте современных знаний в своей специальности». Д.И. Менделеев

- «Ученики – увеличительные стекла незнания учителя». В. Сухомлинский

- «Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он – совершенный учитель». Л.Н.Толстой

- «Качество, а главное результат учебного процесса определяется личностью педагога».

В.И. Ленин

Приложение 2

Рекомендации родителям «Ваш ребенок – подросток»

— Разработайте систему последовательных требований, правил и санкций за их нарушение, а также поощрений. Необходимо, чтобы ребенок принимал участие в обсуждении, был в курсе этих правил и согласился с мерами наказаний. Требования и правила должны быть хорошо аргументированы и понятны ребенку. Наказания должны применяться последовательно, а не быть угрозой только на словах.

— При установлении каких-либо запретов желательно соблюдать следующую последовательность в процессе диалога:

Объясните ребенку, что именно вас не устраивает в его действиях (но не в нем самом!), выразить свои чувства по поводу происходящего в форме «Я-посланий». Например: «Я очень испугалась, когда увидела, что ты прыгаешь с такой высоты».

Аргументируйте свой запрет. Например: «Я не могу тебе позволить так прыгать, поскольку это опасно для жизни».

Выясните, какую цель преследует ребенок своими действиями, и совместно найдите иные пути достижения цели или поставьте более реальную цель. Важно, чтобы ребенок тоже вносил свои предложения. Например: «Но если очень хочешь прыгать, то можно записаться в секцию прыжков на батуте. Или, может быть, у тебя самого есть идеи, как реализовать твои желания безопасным способом?».

— Проявляйте свою заботу о ребенке не только в форме требований и ограничений, но и в форме эмоциональной поддержки, тепла, искреннего интереса к жизни ребенка. Больше и чаще демонстрируйте свои чувства. Важно, чтобы интерес не был навязчивым, так как в этом возрасте дети, как правило, неохотно допускают взрослых в свой внутренний мир. Однако сам факт проявления внимания к их жизни может оказаться очень значимым.

— Правил (ограничений, требований, запретов) не должно быть слишком много, и они должны быть гибкими.

— Предмет разговора с ребенком должен быть конкретным, затрагивающим суть дела. При этом нельзя касаться личности («ты такой, сякой»), т.к. возникает «круговая оборона», защита своей чести, своего «Я», особенно это касается ситуаций конфликтов, споров, ссор. Разбирая конфликтные ситуации, оценивайте только действия, демонстрируя, что не нравятся именно они, а не сам ребенок как личность.

— Общение должно быть в виде диалога, где существует равенство позиций взрослого и подростка.

— Когда вы говорите о своих чувствах ребенку, говорите от ПЕРВОГО ЛИЦА. О СЕБЕ, О СВОЕМ переживании, а не о нем, не о его поведении. И не стесняйтесь предлагать помощь. Например, вместо того, чтобы сказать «Ты опять получил в «двойку» («тройку») по русскому языку! Ты меня расстраиваешь», лучше сформулируйте свое послание следующим образом: «Я очень переживаю за твои оценки, мне кажется, что ты можешь учиться гораздо лучше. Может быть, я могу тебе чем-то помочь?».

— Помните, что подросток — личность, претендующая на равные со взрослыми отношения и права. Уважайте его право выбора, в том числе право на совершение ошибки.

— Принимая самостоятельность ребенка, не сводите ее к вседозволенности. Пусть он определит время возвращения домой, объем задания. Тогда вам легче будет контролировать принятое самим ребенком решение.

— Будьте более внимательным к проблемам ребенка, ведь в его восприятии они имеют не меньшую значимость, чем проблемы взрослых.

— Старайтесь осознавать, что мир взрослого и мир ребенка — два разных мира, что система их ценностей может отличаться. Нужно, чтобы он чувствовал, что взрослые уважают его как личность.

— Постепенно учите ребенка самого справляться со своими трудностями. Пусть самостоятельно ставит цели и определяет пути их достижения.

— Помогайте ребенку выстраивать собственный путь, а не ведите его за собой.