Деловое общение имеет свою специфику, обусловленную в значительной степени целями партнеров по общению. Здесь у каждого из них есть свои задачи, они предполагают определенный итог общения, рассчитывают, какие способы оптимальны для достижения желаемого результата.

Целью планирования является попытка смягчить, нейтрализовать влияние непредвиденных обстоятельств на ход беседы. Предварительная подготовка позволяет предвидеть возможные неожиданные моменты, что снижает эффективность «выпадов» собеседника. Кроме того, приобретается навык быстрой и гибкой реакции на случай неожиданных поворотов беседы.

Планируя деловую встречу, ответьте на такие вопросы:

- Каковы мои цели (главные и второстепенные)?

- Насколько важен для меня этот разговор?

- Какой исход устраивает меня и готов(а) ли я пойти на компромисс?

- Какие вопросы я буду задавать? Помните, что вопросы могут быть открытыми и закрытыми. Используйте тот тип вопросов, который оптимален в данной ситуации.

- Вполне ли я готов(а) ответить на возможные вопросы собеседника?

- Выглядят ли мои формулировки естественными и убедительными?

- Какие приемы воздействия на собеседника я могу использовать? (Ссылки на авторитетные мнения, опыт других учреждений, крайняя важности вопроса и т.д.)

- Как я буду вести себя, если собеседник: во всем согласится со мной; будет решительно возражать; не отреагирует на мои доводы; выскажет недоверие к моим словам и мыслям; захочет пойти на компромисс?

- Правильно ли составлен план беседы, логично ли его построение?

- Правильно ли выбран тон изложения?

- Уверен(а) ли я в благоприятном исходе разговора?

- Если бы эта беседа была проведена со мной, остался бы я ею доволен?

Для успешной беседы нужно располагать максимумом сведений о своем собеседнике. Спросите себя:

- Что у нас общего?

- Какие у него (собеседника) увлечения?

- Какие излюбленные темы?

- Какие политические убеждения?

- Какие психологические особенности?

- Каково его отношение ко мне, к моей организации?

- Есть ли у него какие-либо особенные предубеждения, запреты?

- В каком он находится положении (независим, испытывает давление со стороны, заинтересован)?

- Готов ли он к обсуждению предлагаемой темы?

- Какой может быть его тактика?

- Каковы его цели?

- Какие вопросы он может задать?

Беседа — сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. В целом, выделяют следующие основные этапы: начало беседы, фаза передачи информации, фаза аргументации, этап принятия решения, завершение беседы.

Правильное начало беседы предполагает точное описание целей беседы, взаимное представление собеседников, инициатора беседы, название темы, представление лица, ведущего беседу, объявление последовательности рассмотрения вопросов. При завершении беседы порядок действий должен быть обратным: слово берет ведущий беседы и завершает ее обращением к собеседнику.

1. Приемы эффективного начала беседы

Метод снятия напряженности. Данный метод позволяет установить эмоциональный контакт с собеседником. Задайте себе вопрос: как бы хотели себя чувствовать собеседники в моем обществе? Очевидно, они хотели бы, чтобы их приветствовали лично, хотели бы услышать нечто приятное, например, комплименты. Вам достаточно сказать несколько теплых слов или шуткой вызвать у них улыбку.

Метод «зацепки». Позволяет кратко изложить ситуацию или проблему, увязав ее с содержанием беседы, и использовать эту «зацепку» как исходную точку для проведения запланированной беседы. В этих целях можно использовать какое-то небольшое событие, сравнение, личные впечатления, анекдотичный случай или необычный вопрос.

Метод стимулирования игры воображения. Данный метод заключается в том, что в начале беседы вы ставите множество вопросов по ряду проблем, которые должны рассматриваться позднее. Этим вы показываете, что понимаете всю сложность ситуации и одновременно даете сигнал, что оптимальное решение проблемы возможно.

Метод прямого подхода. Характеризуется непосредственным переходом к делу, вступление отсутствует. Схема такого начала беседы: сообщаются причины, по которым была назначена беседа, осуществляется быстрый переход от общих вопросов к частным. Данный метод подходит прежде всего для кратковременных и не слишком важных деловых контактов, например, в общении начальника с подчиненными.

Придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Добивайтесь предельной краткости в изложении своих мыслей.

- Говорите на языке собеседника.

- Проявите свое уважение к нему.

- Обращайтесь по имени и отчеству, если это уместно.

- Выскажите положительные замечания, относящиеся к оснащенности рабочих помещений, их интерьеру, деловой репутации, образцовой организации труда.

- Расскажите об изменениях, которые произошли со времени последней встречи.

- Готовьте свой первый вопрос так, чтобы он был коротким, интересным, но не дискуссионным.

- Обосновывайте свои суждения.

- Чаще задавайте вопросы «почему?», «зачем?», «когда?», «как?», ответы на которые позволяют лучше понять позицию собеседника.

- Уточняйте, следуете ли вы за ходом мыслей собеседника: «Если я Вас правильно понял(а)?.. Как я понял(а), Вы имеете в виду?..»

2. Фаза передачи информации

Передача информации — это процесс, в ходе которого собеседники пытаются создать друг для друга достаточную информационную базу. Эта фаза развивается по следующей закономерности: внимание и степень усвоения информации постепенно падают, а влияние вашего авторитета на собеседника после некоторого снижения снова возрастает.

Фаза передачи информации состоит из следующих элементов:

- Информирование собеседника: общее и целенаправленное.

- Постановка преимущественно открытых вопросов. Закрытые вопросы рекомендуется задавать не тогда, когда нужно получить информацию, а только в случаях, когда вы хотите ускорить получение согласия или подтверждения ранее достигнутой договоренности.

- Слушание собеседника.

Условия «хорошего слушания»:

- Условие 1. Никаких побочных мыслей.

- Условие 2. Пока вы слушаете, нельзя обдумывать последующий вопрос и готовить контраргументы.

- Условие 3. Надо сконцентрироваться на сущности предмета, вытеснить из головы все второстепенное. Особое внимание — выступлениям неподготовленных ораторов.

- Условие 4. Следует сконцентрироваться только на той теме, о которой идет речь.

- Наблюдение за реакцией собеседника.

Если вы заметили какую-то реакцию собеседника, то ее нужно проверить с помощью вопроса: правильно ли ы эту реакцию истолковали.

3. Фаза аргументации

Желательно заранее представить себе ход аргументирования и даже отрепетировать его. Важно помнить:

- Нужно оперировать простыми, ясными, точными и убедительными понятиями.

- Способ и темп аргументации должны соответствовать особенностям темперамента собеседника.

- Доводы и доказательства, разъясняемые по отдельности, намного эффективнее достигают цели, чем если их преподнести все сразу.

- Три-четыре ярких довода достигают большего эффекта, чем множество «средних» аргументов.

- Аргументирование не должно быть декларативным или выглядеть как монолог «главного героя».

- Точно расставленные паузы оказывают большее воздействие, чем поток слов.

- На собеседника лучше влияет «активное» построение фразы, чем «пассивное», когда речь идет о доказательствах (например, лучше сказать «мы это осуществим…», чем «можно осуществить…»)

- Пустые фразы свидетельствуют об ослаблении внимания и ведут к ненужным паузам в целях выиграть время.

- Нужно вести аргументацию корректно по отношению к собеседнику.

- Продолжать оперировать можно только теми аргументами, которые приняты собеседником. Необходимо приспособить аргументы к личности нашего собеседника, т. е.:

- Направить свою аргументацию на цели и мотивы собеседника.

- Избегать простого перечисления фактов, а вместо этого излагать преимущества или последствия, вытекающие из этих фактов, интересующие собеседника.

- Употреблять только ту терминологию, которая понятна собеседнику.

- Проверять воздействие аргументов перекрестными вопросами для контроля за уровнем понимания и восприятия собеседника.

- Не забывать, что излишняя убедительность вызывает отпор со стороны собеседника.

- Сравнения следует основывать на опыте собеседника.

4. Принятие решений и завершение беседы

Здесь решаются следующие основные задачи:

- Достижение основной или, в неблагоприятном случае, альтернативной цели;

- Обеспечение благоприятной атмосферы к моменту завершения беседы;

- Стимулирование собеседника к выполнению намеченных действий;

- Составление краткого резюме беседы, понятного для всех присутствующих, с четко определенным основным выводом.

Принятие решений — это сложный процесс, успешному прохождению которого также можно и нужно учиться. Рассмотрим девять основных принципов принятия решений.

- Прежде чем вникать в детали, постарайтесь максимально хорошо представить проблему в целом. Перед принятием решения нужно получить представление о явлении в целом и о том контексте, в который это явление вписывается, и лишь затем анализировать детали. В противном случае и вам, и вашему собеседнику грозит погрязнуть в мелочах, не выйдя за их пределы.

- Не принимайте решение, пока не рассмотрите все возможные варианты. «Семь раз отмерь, один — отрежь» — этот принцип применим во всех ситуациях (кроме, конечно, чрезвычайных). Поспешное принятие решений практически всегда заставляет потом горько сожалеть или привлекать значительные дополнительные средства, чтобы ликвидировать нежелательные последствия спешки.

- Сомневайтесь. Выслушивая аргументацию собеседника или выстраивая свою цепочку доказательств, не принимайте на веру и не используйте так называемые «общепризнанные истины». Наилучшие доказательства — это факты, а одним из лучших критериев истины является практика.

- Старайтесь взглянуть на проблему с самых разных точек зрения, даже в тех случаях, когда шансы на успех кажутся минимальными. Подготовив решение, посмотрите, может быть, оно всего лишь наиболее очевидное, в то время как оптимальное находится где-то в стороне. Не отвергайте невозможное. Иногда его можно воплотить в жизнь.

- Ищите модель или аналогию, которая поможет лучше понять сущность решаемой проблемы. Это может быть словесная или графическая модель, математическая формула или уменьшенная репродукция. В то же время не ленитесь и обратите внимание на свои действия. Подыщите подходящую метафору для них. Если вы, анализируя проблему, «бьетесь головой о стену», подумайте, кто ставит эту стену, как она высока и прочна. Имея в виду метафору стены, поищите, что лучше с ней сделать: разбить тараном (прямое нападение), перелезть (наступление), обойти (искать другие пути решения проблемы) или пойти назад (отказаться от решения).

- Не удовлетворяйтесь первым решением, которое придет в голову. Первое решение — это, всего лишь, наиболее очевидное решение. Оптимальное и наиболее креативное (творческое) может лежать где-то в стороне. Поэтому представьте себя критиком и постарайтесь найти все его слабые места.

- Перед принятием окончательного решения поговорите с кем-нибудь о своих проблемах. Такая беседа поможет расслабиться, упорядочить проблему и увидеть в ней новые аспекты. Стоит также послушать, что скажут другие. Им, может быть, удастся увидеть то, что ускользнуло от вашего внимания. Обращение за советом не означает разделение ответственности за решение. Оно помогает еще раз абстрагироваться от проблемы и четко представить ее. Порой, проговаривая проблему, начинаешь четко ее видеть.

- Не пренебрегайте своими чувствами. Ведущая роль логического мышления и здравого рассудка в анализе проблем и принятии решений не подлежит сомнению. Но нельзя преуменьшать и значение, которое имеют чувства, переживания и интуиция.

- Помните, что каждый человек смотрит на жизнь и возникающие повседневно проблемы со своей особенной точки зрения. Поэтому, запрашивая мнения экспертов, нужно уметь вовремя остановиться (иначе их станет так много, что картина расплывется). Поэтому же маловероятно, что своим решением вы сможете удовлетворить запросы всех заинтересованных сторон. Скорее всего, останутся и недовольные. Но раз вы отвечаете за решение, значит вам и нести ответственность.

Напоследок, опишем несколько техник, ускоряющих принятие решений. Существует два приема ускорения принятия решений; прямой и косвенный. Прямое ускорение — это прямой вопрос, подразумевающий ответ «да» или «нет», 50% на 50%. Косвенное ускорение — решение принимается посредством промежуточных решений. Косвенное ускорение имеет три метода принятия решений.

- Гипотетический подход. Целесообразно говорить об условном решении, чтобы собеседник расслабился и привыкал к нему постепенно. Подходят следующие формулировки: «Если…», «В случае, если…», «Предположим, что…»

- Поэтапные решения. Окончательные выводы собеседника можно предупредить, предположив, что основное положение беседы уже принято. Тогда принимаются только предварительные или частичные решения. Этим достигается достаточно сильное воздействие в нужном направлении. Таким образом фиксируются отдельные моменты решений еще до того, как получено окончательное согласие.

- Альтернативные решения. Важно, чтобы обе альтернативы одинаково вас устраивали. С помощью поэтапных и альтернативных решений вы добиваетесь решения промежуточных задач. При этом возможность натолкнуться на «нет» значительно меньше, чем при прямом ускорении.

#Мнения

- 10 фев 2023

-

0

Некоторые рабочие встречи бессмысленны — они просто отнимают время. Чтобы на ваших встречах участники не скучали и не молчали, прочитайте эту статью.

Кадр: фильм «Kingsman: Секретная служба»

Обозреватель Skillbox Media, отраслевой журналист. Работала с TexTerra, SMMplanner, «Нетологией», «ПланФактом», Semantica. Написала больше 60 текстов для рекламных кампаний в «Дзене». Вела нишевой канал на YouTube.

Советы подготовила

Специалист по обучению и развитию в компании «МойОфис». Организатор и ведущая марафона эффективных встреч.

В последние несколько лет рабочие встречи в Zoom, Google Meet и других аналогичных сервисах стали привычными для многих сотрудников и менеджеров. Но не все обсуждения одинаково полезны. Чтобы встреча была продуктивной, к ней нужно готовиться.

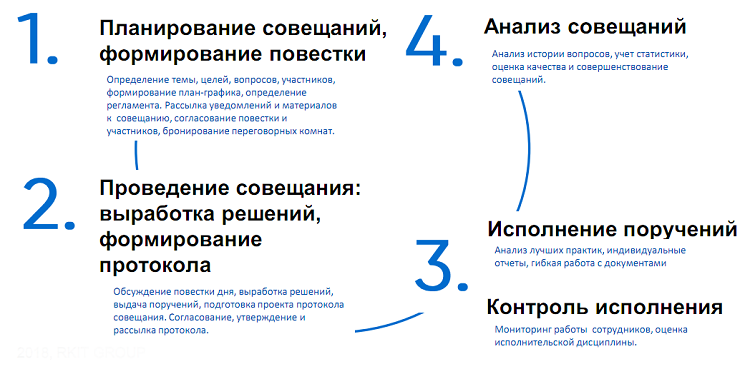

В этом материале Skillbox Media собрали советы по подготовке и проведению рабочих встреч и совещаний:

- определите, нужна ли встреча;

- спланируйте встречу;

- модерируйте обсуждение;

- фиксируйте все договорённости;

- анализируйте результаты.

Сначала определите, какой цели вы хотите достичь — решить проблему, спланировать дальнейшие шаги, обсудить сложности, провести мозговой штурм и так далее. Цель встречи должна быть чёткой, актуальной и понятной всем участникам.

Потом стоит подумать, можно ли достичь этой цели без совещания. Возможно, достаточно будет разослать всем потенциальным участникам разъяснения по электронной почте. Или созвониться только с одним коллегой, не привлекая ещё трёх.

Это может прозвучать странно, но иногда лучшая встреча та, которой не было.

Совсем отказываться от рабочих встреч не стоит. Они нужны, чтобы разъяснить сотрудникам важные моменты, ответить на их вопросы, снизить сопротивление новому и неизвестному, снять страхи и домыслы. А ещё встречи создают эффект синергии, который позволяет генерировать больше идей. Кроме того, рабочие встречи — мощный инструмент для сплочения команды, обмена опытом и знаниями.

Но при этом важно оптимизировать количество встреч — иногда они занимают почти всё рабочее время. Поэтому, если вам кажется, что совещания со всем отделом можно избежать, поговорив десять минут с руководителем, — стоит так и сделать.

Есть миф, что можно просто собрать на созвон десять человек, а дальше все как-нибудь организуются и разберутся. Если верить в это и не готовиться к совещанию, вы получите рабочую встречу, участники которой будут отвлекаться и скучать.

Вот как готовиться к встрече:

Напишите план мероприятия. Продумайте, какие проблемы будете обсуждать, сколько времени отведёте на них, кто отвечает за обсуждение каждого вопроса. Рассчитайте, сколько времени займёт вся встреча. Оптимальная длительность — не больше часа, а лучше — 30–45 минут. Так у участников встречи будет перерыв перед следующим возможным созвоном, они смогут отвлечься, размяться или сходить за кофе.

Определите состав участников. Лучше включать в него только тех, кого напрямую касаются тема и цель встречи и кто будет активно участвовать в обсуждении. Остальным можно будет отправить письмо с итоговыми решениями и ссылкой на запись совещания.

Предупредите всех заранее. Приглашения нужно отправить минимум за сутки, а лучше — за три дня до рабочей встречи. Так участники успеют подготовиться к ней. А ещё, если вы отправляете приглашения накануне, вы можете обнаружить, что у некоторых участников уже нет свободных слотов.

Составьте описание встречи. Задайте чёткое название, по которому понятна цель и ожидаемый результат. В описании рабочей встречи укажите цель, план с расписанием, дайте ссылки на необходимые материалы и документы. Проверьте, чтобы доступ к материалам по ссылкам был у всех участников встречи.

Организатор встречи обычно отвечает за то, чтобы она была эффективной. Поэтому модерирует её — следит, чтобы всё проходило хорошо. Для этого важно взять вступительное слово и контролировать ход обсуждения.

Вот как начать встречу:

- Включите запись встречи — чтобы в будущем участники или другие сотрудники могли посмотреть её.

- Озвучьте цель встречи, её план и ожидаемые результаты.

- Представьте всех участников, если они не знакомы друг с другом. Попросите каждого кратко озвучить свою роль в компании и цель присутствия на совещании.

- Попросите коллег отложить телефоны и ноутбуки и максимально сосредоточиться на теме обсуждения.

- Договоритесь о правиле поднятой руки, чтобы передавать друг другу слово. Правило предполагает, что каждый, кто хочет что-то сказать, поднимает руку — и говорит, когда предыдущий участник закончил свою речь. Это помогает избежать хаоса во время обсуждения.

Будьте точны и немногословны. Чем меньше вступительная часть, тем лучше: в идеале она должна занять не больше 5–10 минут.

Дальше контролируйте ход обсуждения:

- Ведите протокол, чтобы фиксировать ход обсуждения. Можно записывать только самые важные моменты — потом вы сможете пересмотреть запись и дополнить протокол деталями.

- Следите за временем и старайтесь придерживаться отрезков, отведённых на обсуждение каждого вопроса. За 2–3 минуты до окончания выделенного слота напоминайте о том, что дискуссию пора заканчивать.

- Вовлекайте в обсуждение коллег, которые отмалчиваются. Например, просите поделиться опытом, если это важно для достижения цели совещания.

- Следите за количеством и конструктивностью вопросов. Останавливайте затянувшиеся дискуссии и споры, не относящиеся к теме и цели встречи.

Иногда во время совещания появляются идеи, которые не относятся к изначальной цели, но кажутся перспективными. Их стоит «припарковать» — записать для рассмотрения в будущем, а дискуссию вернуть в продуктивное русло.

Это нужно, чтобы убедиться, что все участники обсуждения будут соблюдать договорённости. Например, начнут работу над новым проектом, оптимизируют бизнес-процессы или внедрят новую систему KPI.

Фиксировать договорённости можно в три этапа.

Первый этап — подведение итогов рабочей встречи. В конце созвона озвучьте, к чему вы пришли. Убедитесь, что все участники вас слышат и согласны с вами. Сразу определите следующие шаги по достижению намеченных целей: распределите задачи и назначьте ответственных за них.

Второй этап — письменная фиксация договорённостей. После проведения встречи сформируйте письмо с итогами и отправьте его всем участникам. Также стоит отправить его коллегам, которые тоже должны быть в курсе дел, но не присутствовали на совещании.

Вот что должно быть в письме с итогами:

- краткие заметки по рассмотренным темам и принятые решения;

- следующие шаги, сроки реализации и имена ответственных за задачи;

- все отложенные вопросы, к которым вы вернётесь позже.

Третий этап — контроль. Договоритесь со всеми участниками встречи, как вы будете отслеживать прогресс выполнения задач. Например, создадите доску в Trello, сделаете таблицу с общим доступом или заведёте отдельный чат.

Сразу определите, как часто вы будете отслеживать динамику. Также можно запланировать в календаре следующую рабочую встречу. Она понадобится, чтобы синхронизировать все задачи.

После окончания рабочей встречи подведите свои итоги. Проанализируйте, насколько успешным вышло совещание, подготовленное вами. Для этого ответьте на вопросы:

- Удалось ли принять все необходимые решения?

- Насколько эффективно все провели время?

- Какие недочёты вы выявили во время встречи?

- Что можно улучшить, а что вы уже сделали удачно — и можете использовать в будущем?

По возможности запросите обратную связь у команды. Спросите у участников совещания, к какому результату они пришли, считают ли обсуждение эффективным, что нужно изменить в следующих встречах.

Ответы на эти вопросы и анализ займут не больше десяти минут. Но это поможет повысить эффективность будущих совместных совещаний. Например, благодаря обратной связи вы можете понять, что вступление затянуто, — и в следующий раз отведёте на него вдвое меньше времени.

Бонусный совет: учитесь. Проведение эффективных рабочих встреч и совещаний — не врождённое умение, а навык, который можно развить. Каждый раз ищите слабые места и старайтесь улучшить их, чтобы встречи были полезны и интересны всем их участникам.

- Дэвид Перл. «Опять совещание?! Как превратить пустые обсуждения в эффективные».

- Ди Келси и Пэм Пламб. «Блестящие совещания. Правила эффективной групповой работы».

- Майкл Вилкинсон. «Секреты фасилитации. SMART-руководство по работе с группами».

Редакция «Управление» Skillbox Media рекомендует

Как узнать больше о деловых коммуникациях

- Коммуникации важны в любом проекте — если выстроить их неправильно, можно потратить впустую 56% бюджета. Поэтому ими нужно управлять. В Skillbox Media есть перевод гайда об управлении коммуникациями — из него вы узнаете, как наладить общение между всеми участниками проекта.

- Некоторые используют для деловых коммуникаций нецензурную лексику. Она может как помочь донести мысль до коллег, так и демотивировать команду. Прочитайте эту статью, чтобы разобраться, можно ли употреблять нецензурные слова на рабочем месте.

- Чтобы эффективно проводить рабочие встречи, нужно уметь чётко доносить свои мысли. Освоить этот и другие навыки общения можно на курсе Skillbox «Искусство коммуникации». На нём учат готовиться к встречам, считывать и понимать эмоции собеседников, управлять конфликтами и презентовать идеи.

Научитесь: Искусство коммуникации

Узнать больше

Сколько статей и книг написано, сколько курсов и тренингов придумано по теме ведения переговоров! От разнообразия названий кружится голова: жесткие и мягкие, сложные и не очень, «метод пустого шкафа» и техника «силовое плечо», манипуляции и провокации, 4 фазы, 10 техник, 36 приемов…и так далее!

Но часто всем этим курсам и тренингам не достает практики – простой и интуитивной. Если завтра я иду на встречу, что я буду делать? Как готовиться к первым переговорам с незнакомыми людьми? Например, вы впервые встречаетесь с потенциальным клиентом, а может быть, будете делать презентацию перед советом директоров или иностранным гостем, или вас пригласили на корпоративный бизнес-ланч с возможной беседой о сотрудничестве?

На протяжении своей почти двадцатилетней практики в сфере бизнеса я провела более 500 встреч и переговоров различного уровня – от неформальных бизнес-завтраков с компаньонами до встреч с иностранными делегациями на уровне министров. За это время я на своем опыте выработала определенный алгоритм действий.Его выполнение позволяет не только произвести положительное впечатление, но и значительно повлиять на успешность и дальнейшее развитие отношений с противоположной стороной.

Казалось бы, я не расскажу вам ничего сенсационного, нового или сверхъестественного – однако, именно эти 5 простых шагов так важны, чтобы почувствовать свою уверенность на встрече и произвести впечатление настоящего профессионала.

Шаг 1: Делайте «домашку»

А) Узнайте максимум о своем собеседнике/компании

Это кажется элементарным, но в действительности очень мало людей «наводят справки» о контрагенте до первой с ним встречи. Возможно, не хватает времени, или просто они не думают об этом. Но часто именно это определяет ход первой беседы, и даже успешность переговорного процесса.

Когда я собираюсь на встречу, я всегда ищу максимум информации о человеке или компании, с которой предстоит общение..

О компании я ищу информацию на ее сайте, в новостях и поисковых системах, захожу на странички ее социальных сетей: смотрю на проекты, достижения, последние новости, выясняю, кто является акционером/владельцем компании, кто ее ключевые сотрудники, принимающие решения и т.д. Это позволяет мне не только быть в курсе того, чем живет компания, но и понимать мотивацию и потребности моих будущих собеседников, находить потенциальные сферы взаимных интересов.

Если вы заранее знаете имя человека или сотрудников, с которыми будете встречаться, очень полезным будет сделать небольшое исследование и о них – через социальные сети и блоги. Если ваш собеседник – лицо публичное, можно подключить к источникам информации публикации и интервью в СМИ.

Будет полезно знать, чем этот человек занимался до сегодняшнего дня, в каких других компаниях работал и чего достиг, чем он увлекается и каковы его интересы. Ну и посмотреть, кто у него в друзьях — вдруг он друг или родственник вашего соседа или коллеги, тогда встреча точно может стать гораздо интереснее.

Б) Определитесь с темой встречи и разошлите повестку всем ее участникам

Вы удивитесь, но очень часто люди приходят на встречу не зная, о чем пойдет речь! Особенно это касается больших совещаний, где коммуникация между участниками еще слабо налажена. Что и говорить, если даже между коллегами одной компании обмен информацией часто оставляет желать лучшего. Поэтому повестка встречи, разосланная всем участникам заранее, поможет избежать неловких ситуаций, когда пришедшие на встречу шепчут друг другу на ухо: «А зачем мы тут собрались сегодня?».

В) Содержание – готовьтесь, чтобы донести суть

Как часто я видела презентации плохо подготовленные и сделанные впопыхах! Презентации-экспромты, долгие и неинтересные, которые были просто не актуальны для собеседников. А почему они были такими? Да просто потому, что их плохо готовили. Вернее, не готовили вовсе!

Многие действуют «путем наименьшего сопротивления» — дескать, есть у меня стандартная презентация, которую я везде ношу с собой, и мне этого достаточно. Но клиенты ведь разные! И даже если вы работаете в одной и той же нише, наверняка у вас есть какие-то вариации на тему, различные услуги под разные запросы.

Так или иначе, к презентации нужно готовиться. Всегда. Даже если вы делаете ее в сотый раз. Нужно готовиться как письменно (сам файл и визуальный ряд), так и устно (знать, о чем пойдет речь, предусмотреть ответы на возможные вопросы собеседника).

Например, если ваша компания предоставляет услуги по дизайну интерьеров в разных областях: офисы, магазины, рестораны и общественные зоны, а ваш клиент хочет заказать у вас дизайн офисного помещения, то нужно делать упор именно на этот сегмент, все остальные проекты показав в самом конце — для подтверждения своего опыта (если вообще на них хватит времени).

Еще я рекомендую, как странно это ни звучит, на первой встрече предоставить первое слово вашему клиенту. Если вы не знаете деталей проекта, ваш потенциальный заказчик, заговорив первым, поможет вам понять суть задачи. Вам будет проще сориентироваться и подстроить фокус своей презентации под то, что особенно актуально для собеседника. Если же начать со своей презентации, то есть риск того, что вы дадите много лишней и ненужной информации, а о том, что действительно важно, даже не упомянете.

Шаг 2: Организация – продумайте все детали

Представьте себе, на встрече собралась тендерная комиссия, вы должны выступать, а презентация не открывается… Или встреча проходит в одном из филиалов заказчика, а вы традиционно приехали в головной офис. Или зарядка вашего планшета разрядилась, и вместо того, чтобы демонстрировать клиенту важные маркетинговые материалы, вам приходится в красках о них рассказывать…

Конечно, из любой ситуации можно найти выход, но чтобы избежать таких неприятных «случайностей», перед каждой встречей я настоятельно рекомендую проверить и уточнить следующие детали:

· Где будет проходить встреча (точный адрес, как пройти и проехать, есть ли парковка и т. д.).

· В каком формате будет проходить презентация? Есть ли в переговорной экран, нужен ли с собой планшет или ноутбук? Или будет достаточно USB с презентацией. Обязательно перед встречей уточните технические детали оборудования).

Шаг 3: Выглядите подходяще ситуации

В моей практике были довольно забавные ситуации, когда неподобающая одежда коллег и партнеров не лучшим образом влияла на переговорный процесс, ставила под сомнение реноме и профессионализм контрагентов. Когда я работала в международной консалтинговой компании, у нас был строгий подход к дресс-коду: всегда официальная рубашка, костюм с пиджаком и никаких джинсов! Конечно, не все наши клиенты так же одевались, но нам это было не важно, ведь мы — в том числе благодаря дресс-коду — настраивались на эффективные переговоры, и чувствовали себя увереннее, будучи «при параде».

Работая в международном архитектурном бюро, я видела и другой подход к одежде. Здесь в корпоративной среде был более востребован «расслабленный» стиль дизайнеров. Джинсы, яркие рубашки, броские свиншоты и креативные платья — если в офисе данный стиль был вполне уместным, то на встречах он порой становился причиной безмолвного недоумения заказчика.

Поэтому, мой совет: на официальной встрече все-таки беспроигрышным вариантом будет деловой костюм – какую бы сферу бизнеса вы не представляли. На неформальные переговоры можно одеться более свободно. Если же вы сомневаетесь, какую одежду предпочесть, старайтесь придерживаться нейтрального стиля – не впадать в крайности, такие как костюм с бабочкой или рваные джинсы со слишком фривольной рубашкой Например, «business casual» — офисный стиль, спокойный и сдержанный, но не слишком официозный – будет здесь той самой золотой серединой..

Скажу вам честно, российские женщины порой перегибают палку со стилистикой своих нарядов. Декольте, обилие украшений, пестрая цветовая гамма одежды, слишком короткая юбка — в бизнес-среде это выглядит неподобающе и вульгарно. Подобная «свобода» дресс-кода недопустима, особенно с иностранными участниками встречи и негативно влияет на имидж компании. Спокойный, нейтральный бизнес-стиль – это уважение к присутствующим и к самому себе.

Шаг 4: Говорите уверенно, четко структурируя мысли

Мастерство презентации оттачивается годами. Этому можно и нужно учиться. В этом стоит постоянно практиковаться. В каждой презентации есть место небольшому экспромту, диалогу с участниками: никому не интересно слушать ваш монолог или лекцию, гораздо интереснее живое общение по ходу проведения презентации. И, конечно, как бы вы не волновались при первой встрече с новыми людьми, главное в любой презентации и общении – это уверенность в себе и в своем продукте/услуге, которую вы предлагаете. Человек в меру уверенный внушает чувство доверия, гораздо больше имеет шансов убедить в своей компетентности и профессионализме, нежели неуверенный и растерянный собеседник.

Чтобы создать положительную атмосферу на первой встрече, часто прибегают к такой фишке, как «small talk» — по-английски это «маленький, незначительный разговор». Что это? Это легкая неформальная беседа о каких-то общечеловеческих интересах/ценностях, будь то погода, мировые новости или результат национальной сборной по футболу. Это может быть небольшой комплимент собеседнику или любопытное наблюдение, которое вы сделали по дороге на эту встречу. Но, если стартовая тема выбрана верно, она расслабляет собеседников, и настраивает их на позитивную встречу без лишнего официоза.

В начале встречи, если ранее это не было оговорено, стоит уточнить у собеседников, сколько времени у них есть на встречу, кратко остановиться на повестке, распределить время и обозначить порядок презентации. Из моего опыта, я бы советовала распределять часовую встречу на следующие промежутки:

5 минут – представление собеседников, если вы ранее не были знакомы. Кратко представьте всех членов своей команды и попросите то же самое сделать своих собеседников.

15-20 минут – если заказчик согласится, попросите его начать с предмета встречи: проекта, задачи, вопроса, который они хотят обсудить с вами. Это, во-первых, позволит вам лучше разобраться в том, что им нужно. А во-вторых, поможет вам адаптировать фокус вашей презентации.

15-20 минут — непосредственно ваша презентация. Бывает, что заказчики не хотят первыми рассказывать о своем проекте. Не беда. Тогда вы первыми делаете свою презентацию, но оговариваетесь, что, не зная их задач, вы можете рассказать обо всем, что вы делаете, и когда лучше узнаете их проект, дополните другими деталями.

15-20 — вопросы-ответы в конце встречи. Не забирайте все время на презентацию. Собеседникам необходимо высказаться. Чем больше внимания вы уделяете своему потенциальном клиенту, партнеру, тем больше важной информации вы получите, и тем позитивнее к вам будет настроен клиент.

Четкая структура встречи поможет вам не сбиваться и сохранять уверенность, а вашему собеседнику покажет, насколько вы собранный человек. Конечно, особое внимание надо обращать и на саму презентацию. В ней должно быть обязательно:

· Введение – информация о вашей компании и команде

· Ключевые показатели, вехи развития, достижения

· Самые важные проекты, относящиеся к теме разговора

· Другие проекты вашего портфолио, по которым можно судить о масштабе вашего бизнеса, уровне компании и т.д.

· Ваше уникальное предложение — то, чем вы можете действительно помочь своим клиентам

Шаг 5: Свяжитесь с клиентом после встречи

Итак, вы провели первую встречу, довольны собой, вам удалось произвести хорошее впечатление. Что же дальше?

Правилом хорошего тона является письмо с благодарностью после встречи. В этом письме можно еще раз прислать свои контакты собеседнику и поблагодарить его за знакомство и интересное общение.Во-вторых, к этому письму можно приложить вашу презентацию, которую вы делали на встрече, или какую-то дополнительную информацию о вас.

В-третьих, наверняка вы договорились о чем-то на встрече, и пообещали что-то прислать «вдогонку». Это как раз и стоит сделать в письме.

Ну и, в-четвертых, не забывайте поинтересоваться у клиента о статусе принятия решения по вашему сотрудничеству, ведь вы с нетерпением ждете дальнейшего развития событий. Если же ни о чем таком вы не договорились, и встреча была ознакомительной — без обязательств — все-равно стоит обозначить, что вы ждете, когда возникнет возможность для продолжения переговоров.

Такое письмо лучше прислать в течение 1-5 дней после встречи. Это самый оптимальный срок, когда ваш собеседник еще под впечатлением, помнит все ваши договоренности и ждет от вас дополнительную информацию, которую вы ему обещали.

Вместо заключения

Первая встреча – это возможность продемонстрировать клиенту не только ваши профессиональные качества, но и дружелюбие, поддержку, порядочность. Будьте открыты, эмпатичны, разговаривайте с клиентом на равных и стремитесь быть для него максимально полезным, даже если пока это потенциальное сотрудничество. И успех не заставит себя долго ждать.

Удачных переговоров!

Деловые мероприятия являются важным элементом для ведения и развития бизнеса, укрепления репутации компании, обмена знаниями и опытом.

К деловым встречам относятся различные конференции, семинары, форумы, переговоры и любые мероприятия.

Подобные мероприятия имеют большое влияние при решении внутренних задач и взаимодействии с партнерами и заказчиками. Поэтому принято подходить к их организации на высоком уровне.

Среди задач деловых встреч выделяют:

- продвижение нового товара или услуги;

- поиск новых заказчиков, партнеров, подрядчиков;

- повышения имиджа компании, узнаваемость.

Рассмотрим основные особенности и этапа организации любых деловых встреч.

Содержание статьи:

- Разновидности деловых встреч

- Условия для проведения эффективной деловой встречи

- Этапы организации деловых встреч

Разновидности деловых встреч

Деловые встречи различаются по масштабу, целям, решаемым проблемам, количеству участников и бывают следующих видов:

- Внутренние и внешние. Внутренние встречи проводятся внутри компании. В них участвуют сотрудники одного отдела, коллеги разных филиалов предприятия и т.д. Внешние предполагают участие во встрече нескольких разных организаций и их руководителей в том числе. В таких случаях лучше организовывать и проводить деловые переговоры, круглые столы, брифинги.

- Официальные и неофициальные встречи. В первом случае встреча предполагает подписание различной документации, договоров, деловых бумаг. Неофициальные встречи в основном предполагают знакомство и неформальное общение.

- Формальные и неформальные встречи. Формальное мероприятие предполагает наличие конкретной цели, протокол, дресс-код. Неформальные мероприятия не носят конечной цели и используются, например, для сплочения коллектива.

Условия для проведения эффективной деловой встречи

Для того, чтобы провести успешную встречу или мероприятия, их организация предполагает соблюдение некоторых условий и определенного подхода.

- Встреча должна иметь интересную и актуальную для всех участников тему.

- Доверие присутствующих участников друг к другу.

- Качественная и профессиональная подготовка.

- В учет должны быть взяты все интересы и дополнительные пожелания участников.

- Согласие на компромиссы со стороны обеих сторон.

- Хорошее оснащение помещения.

- Качественный, емкий доклад по теме встречи.

- Соблюдение сроков.

Этапы организации деловых встреч

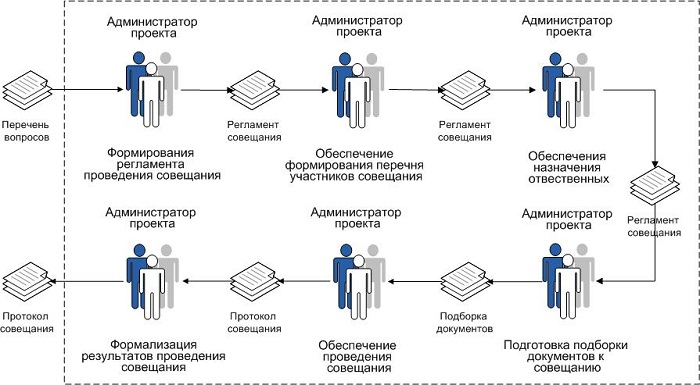

Организация делового мероприятия предполагает соответствующие этапы:

- Формат встречи. В начале необходимо определиться с видом проведения встречи перед началом подготовки и создать общий план работы.

- Аренда площадки. При выборе места, удобного для всех участников, важно учитывать несколько моментов: расположенность места, его транспортная доступность, размер. Чаще всего используются конференц-залы, переговорные, кабинеты для проведения собраний.

- Расходные материалы. Необходимо обеспечить участников встречи необходимыми предметами: бумага, ручки, маркеры, флипчарты, доски и прочее оборудование.

- Настройка технического оборудования. При необходимости нужно заранее подготовить проектор, компьютер, экран, технику для синхронного перевода и другое оборудование для качественной коммуникации и выступления.

- Оформление раздаточных материалов: буклеты, визитки, брошюры, список спикеров и выступающих, план встречи, документы и все, что может понадобится для переговоров.

- Бронирование отеля или гостиницы для участников встречи из другого города, их размещение, трансфер, встреча и проводы.

- Организация транспорта для всех участников встречи.

- Организация кейтеринга, фуршета, кофе-брейков, банкетов.

- Дальнейшая координация встречи, следование плану, устранение форс-мажоров.

При организации деловых встреч необходимо уделять внимание подбору компетентных спикеров и квалифицированных специалистов, придерживаться таймингов и плана повестки совещания, чтобы мероприятие прошло эффективно, информация была достоверная, поставленные цели были достигнуты.

Как правило, помимо решения организационных моментов, компании нужно своевременно уведомить своих деловых партнеров о дате, времени, месте и целях проведения делового мероприятия или встречи. Таким образом, данный ход позволит обеим сторонам конференции достаточно подготовиться к ней, изучить все вопросы и спланировать свое время.

Правильная и грамотная организация мероприятия позволит достичь поставленных целей и принесет эффективный результат для обеих сторон переговоров. Поэтому организацию и проведение деловой встречи лучше всего доверить профессиональным агентствам. Это позволит сэкономить ваше время и даст возможность сконцентрироваться на выполнении основной деятельности компании, поскольку такие компании предлагают сразу целый комплекс услуг и готовы разработать индивидуальный план проведения мероприятия под каждую конкретную ситуацию. К тому же, пропадает необходимость в коммуникации с разными исполнителями для организации встречи — всем этим займется специальное агентство.

Наше агентство делового туризма Mriya Travel & Logistics имеет большой опыт организации деловых мероприятий, совещаний и конференций любого уровня и масштаба. Оставить заявку можно онлайн на сайте или по телефону.

Один час личного общения с подчиненными может заменить недельную переписку. Да, технически можно вообще не встречаться. Но куда лучше собрать сотрудников в офисе и, глядя в глаза, рассказать о задачах бизнеса, а заодно и получить обратную связь. В этой статье мы расскажем, как эффективно проводить рабочие совещания, правильно их организовывать и оформлять.

Проведение совещаний нужно сделать системой

Если для сотрудников каждая оперативка — словно снег на голову, толку от таких совещаний будет мало. Работники просто не успеют подготовиться и будут слабо вовлечены в движуху. Поэтому проведение собраний нужно максимально систематизировать.

В идеале такие вещи проводятся по графику, разработанному заранее. Если планерок и оперативок много и все они разные, то и график нужен подробный. Например: каждую среду — совещание у директора, 25 числа каждого месяца — у начальника отдела продаж и так далее. Это в идеале и когда штат большой. Для маленького бизнеса можно собираться с удобной периодичностью. Главное — участники совещания должны знать: каждую неделю их вызывают на оперативку.

Зачем проводить совещания

Согласитесь: рабочие вопросы лучше решать лично, глядя друг другу в глаза. Да, связаться миллионом способов вроде скайпа или по переписке в соцсетях — не проблема. Но это все не то. Руководитель, размахивающий руками и с огнем в глазах всегда более убедителен, чем обезличенный голос по телефону, не говоря уже о сухих строках сообщения.

На собраниях можно угадать и настрой сотрудников. Сидят и радостно кивают головами — значит, все в порядке и атмосфера в коллективе нормальная. Даже по глазам опытный босс сразу поймет, доходят его послания до подчиненных или нет.

Еще совещания дисциплинируют работников. Если сотрудник точно знает, что раз в неделю с него спросят за все поставленные задачи, он куда ответственнее относится к их выполнению. И получать нагоняй при всех, на ковре у начальника гораздо обиднее, чем по телефону. Стоишь, солидный и в костюме от “Бриони”, а тебя отчитывают, как первоклассника. Нет уж, лучше подобрать перед совещанием все хвосты и гордо рапортовать о выполненных поручениях.

Еще одна важная цель собраний — сплотить коллектив. Когда каждый варится в собственном соку и не имеет площадки для высказываний — это плохо.

Виды совещаний

Совещания бывают плановыми и внеплановые:

- на плановых совещаниях обсуждаются текущие вопросы работы. Как раз они проводятся по графику, спланированному заранее — отсюда и название. Это могут быть ежедневные пятиминутки для планирования дня, еженедельные и ежемесячные собрания;

- внеплановые совещания собираются для оперативного решения конкретной задачи, возникшей здесь и сейчас. Могут состояться в любое время.

Готовимся к совещанию правильно

Оперативки не должны стать формальностью вроде “Ну сегодня у нас понедельник, надо бы собраться и пообщаться”. Для того, чтобы встреча прошла с пользой, нужно готовиться. Вот алгоритм подготовки:

- составьте план совещания. Так вы ничего не забудете и избежите сумбура при изложении задач. Нет плана — нет четкой структуры. Будете плавать, перескакивать с одного на другое. Запутаетесь сами и собьете с толку коллектив;

- составьте список сотрудников, которых надо пригласить. Здесь все зависит от тематики и поставленных задач. Если собираетесь пообщаться с начальниками отделов касательно повышения продаж, бухгалтера звать не нужно;

- определите тайминг. Оптимальное время совещания — от 30 минут до часа. Если общаться меньше — вряд ли получится охватить все рабочие вопросы и дать всем высказаться. А провозитесь больше часа — сотрудники начнут сладко зевать и терять нить разговора. Не можете уложиться в час — разбейте совещание на 2 части с небольшим перерывом — 5-7 минут;

- вспомните прошлое совещание. Рекомендуем начинать общение с того, чтобы пробежаться по задачам, поставленным на прошлой оперативке. Пускай ответственные за их выполнение доложат, как идут дела;

- прикиньте структуру собрания. Важные и приоритетные задачи ставьте на первый план, а всякие корпоративы и поездки на природу обсуждайте под конец;

- заранее предупредите сотрудников, которых хотите позвать. Лучше лично или по телефону. Сделаете рассылку — скажут, что не успели прочитать письмо;

- подготовьте документы. Если нужны какие-то материалы — распечатайте их заранее, чтобы не беситься в последний момент или, хуже того, прерывать для этого совещание. Сделайте копии для всех работников, которым это может понадобится;

- попросите сотрудников захватить блокноты и ручки. 90 % из того, что прозвучит на собрании, будет тут же забыто. А что написано пером — не вырубишь топором. Пусть сидят и делают свои пометки — самим же потом будет удобнее вспоминать сказанное.

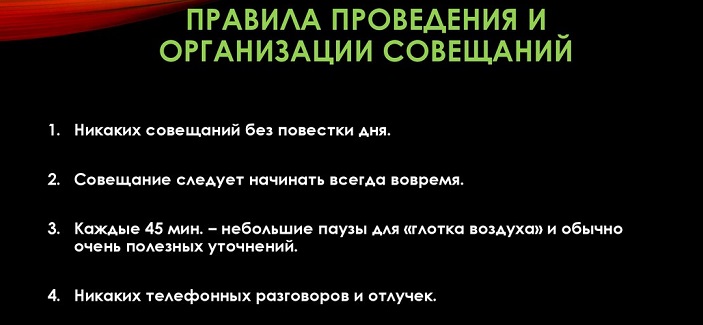

Правила проведения рабочего совещания

Никаких секретных рецептов здесь не существует. Есть набор базовых правил, которые помогут провести совещание с наибольшим эффектом.

Не делайте встречу однобокой

Если совещание, вместо обсуждения рабочих вопросов и полезностей превращается, например, в публичную порку провинившихся или монолог руководителя, толку будет мало. Нужно построить собрание таким образом, чтобы отработать как можно больше разных вопросов. Разбейте встречу на части:

- Оглашение плана собрания. Сначала перечислите список вопросов повестки. Совсем кратко — подробности начнутся во время обсуждения самих вопросов.

- Пробегитесь по прошлому собранию. Какие задачи ставились, как идет их выполнения, какие возникают трудности.

- Начните обсуждение с важных и срочных задач, постепенно переходя к менее значимым.

- Если нужно, проведите мозговой штурм.

- Попросите собравшихся задать интересующие вопросы. Иногда для них это единственный шанс сделать это. Возможно, не все собравшиеся видят друг друга вне вашего кабинета, а тут, пока все собрались, нужно пользоваться случаем.

- Завершите собрание. В конце, как мы уже говорили, можно обсудить вопросы, не касающиеся бизнеса напрямую: жизнь вне офиса, дни рождения сотрудников и так далее.

Не превращайте оперативку в набор формальностей

Проводите встречу как можно проще. Избегайте протокольности и чрезмерной официальщины. Если полчаса выбирать секретаря, оглашать повестку и голосовать за нее, вести подробный протокол и все такое — то к середине оперативки услышите дружный храп. Не теряйте время и сразу начинайте. Оставьте формальности собраниям городской думы и съездам профкома.

Ведите себя немного строже, чем обычно. Ставьте небольшой барьер между собой и подчиненными. Если в текущей обстановке про субординацию часто забывают, то на совещании этого делать нельзя. Но не перегибайте палку. Когда начальник общается с подчиненными на “ты”, а на оперативках переходит на “вы” — это, как минимум, смешно.

Хвалите подчиненных

Во время совещания не забывайте отмечать тех, кто хорошо поработал. Это мотивирует людей работать лучше — это раз. Человек видит, что его заслуги не остались незамеченными — это два. Да и для других хороший пример.

Знаете, какая претензия больше всего распространена среди подчиненных? Никому не нравится, когда босс замечает только недостатки. Один раз в жизни не сдал проект вовремя — заметят сразу. А пашешь от зари до зари — этого никто не замечает и воспринимают как должное.

Не идите по такому пути. Будьте справедливыми — что может быть проще. Сделали хорошо и вовремя — похвалите, ошиблись — поругайте. Только не делайте исключений. Наказывать — так всех, никаких любимчиков и предвзятого отношения. Если за одну и ту же провинность одного лишают премии, а у другого даже не замечают — значит, что-то тут не так. Сотрудники очень тонко чувствуют дискриминацию и предвзятое отношение — так и до конфликта недалеко.

Давайте всем право голоса

Собрание не должно быть монологом руководителя, каким бы хорошим оратором он не был. Поэтому всегда давайте высказаться всем собравшимся. Сделать это проще простого: после каждого пункта собрания спросите присутствующих, нет ли у них вопросов или замечаний. Вообще как можно больше вовлекайте людей в процесс. Приучите их к тому, что вопросы можно и нужно задавать.

Если на собрании есть новички — уделите им чуть больше внимания, чем остальным. Новые работники могут элементарно стесняться высказывать свое мнение. А оно бывает весьма ценным — такие сотрудники имеют свежий взгляд на вещи, недоступный тем, кто много лет в деле. Обращайтесь к ним напрямую, мол, а ты, Иван Иваныч, что об этом думаешь?

Делайте лирические отступления

Если собрание длится более получаса, есть смысл пару раз отвлечься по ходу дела. Вспомните лекции в университете или уроки в школе. Если преподаватель без остановки 45 минут пишет на доске интегралы, такой урок становится скучным и неинтересным. Но стоит ему рассказать историю из жизни или элементарно отпустить пару шуток, и лекция получается увлекательной и захватывающей. На такие занятия ходят охотнее, а даже самый сложный материал усваивается лучше.

С оперативными совещаниями тоже самое. Не бойтесь немного отвлечься и поведать собравшимся что-то на отвлеченные темы. Одна-две минуты времени погоды не сделают, а градус официальности и напряженности снимут на ура.

Протокол совещания

Поздравляем, совещание вы провели. Пообщались, вопросы порешали, головами покивали. Все классно, все супер. На самом деле не классно и не супер. Теперь самое главное — закрепить результаты. Если все останется на словах — будьте уверены: половину поручений работники попросту забудут. Или сделают вид, что забыли. А потом будут бегать один за другим, чтобы уточнить какие-то вопросы. И что толку от такого совещания?

Итогом собрания должен стать протокол оперативного совещания. Это мегаважный документ, в котором записаны все ходы. Вот что нужно отразить в протоколе:

- Дату собрания. Глянув на документ, сотрудники должны понимать, когда было совещание и могут сориентироваться в сроках. А лучше пускай заведут папочки и хранят в них все протоколы. Можно в электронном виде.

- Перечень задач. Самый главный пункт. Все поручения должны быть сформулированы внятно и, самое главное, однозначно. Не забывайте: приказ, который может быть понят неправильно, будет понят неправильно.

- Список ответственных лиц. Лучше составить протокол в виде таблички, где напротив каждого задания будет указана фамилия или фамилии сотрудников, ответственных за их выполнение.

- Срок выполнения задания. В этой же таблице напротив фамилии работника укажите дату, когда поручение должно быть выполнено. Никогда не ставьте крайний срок. Если на выполнение работы дается месяц — укажите в протоколе 3 недели. Так вы дисциплинируете работника и оставите себе и ему время для маневра.

- Подписи участников совещания. Подпись — гарантия того, что человек ознакомлен с документом. Обязательно соберите автографы всех, кто присутствовал и кому были поручены задания.

Чтобы не отвлекаться, для ведения протокола пригласите помощника — пусть выполняет обязанности секретаря. Записывает задачи, указывает ответственных и фиксирует все сказанное участниками движухи. Это если совещание объемное и задач много. Если пришли 3-5 человек на 10 минут — справитесь сами и помощник не нужен. Возьмите лист бумаги или блокнот и делайте пометки. Потом оформите все, как положено. Можно открыть ноутбук и делать все в экселевской табличке — кому как удобно.

Копии протоколов раздайте всем подчиненным, лучше в бумажном виде. Пусть повесят у себя в офисе и вдохновляются. Не пускайте выполнение поручений на самотек. Иногда зайдите да проверьте, как выполняются ваши поручения и нет ли каких-то трудностей. Бывает, что работы, по каким-то причинам, буксуют, но сотрудники об этом не сообщают.

Подытожим

Рабочее совещание — очень эффективный инструмент общения, если им правильно пользоваться. Сделайте это системой и очень скоро вы почувствуете результат. А заодно и научитесь ораторскому искусству. Желаем успехов!

Возможно вам также будет интересно: