Пастбищная пищевая цепь

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 425.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 425.

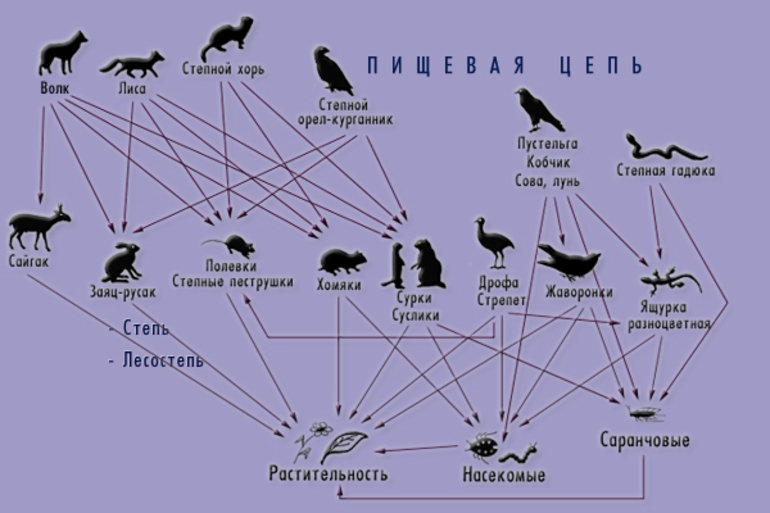

Трофические или пищевые цепи бывают двух видов, которые отличаются начальным звеном. Цепь выедания или пастбищная пищевая цепь начинается с растений, то есть продуцентов. Началом цепи разложения или детритной цепи является детрит (органические остатки), которыми питаются сапротрофные организмы.

Опыт работы учителем биологии — 23 лет.

Пастбищная цепь

Пастбищная цепь содержит два звена:

- продуценты – автотрофные организмы, самостоятельно синтезирующие энергию;

- консументы – гетеротрофные организмы, потребляющие готовые органические вещества путём поедания продуцентов или консументов низшего порядка.

Пастбищные цепочки характерны для лугов, лесов, озёр, морей. Цепи водных экосистем более длинные, чем наземные, и могут включать 6–7 звеньев.

Пастбищная цепь всегда начинается с продуцентов – фотосинтезирующих растений. Продуцентами наземной цепи являются цветковые и голосеменные растения, папоротники, мхи, водной – фитопланктон и многоклеточные водоросли.

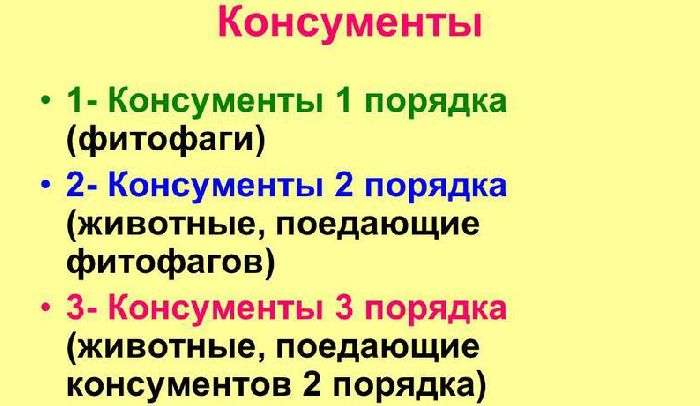

К консументам относятся организмы трёх видов:

- травоядные – непосредственно потребляют продуценты и являются консументами первого порядка;

- хищники – питаются травоядными и хищными организмами, т.е. являются консументами второго и последующего порядка;

- паразиты – питаются органическими веществами растений и животных, но не вызывая их гибели как хищники. Они также являются консументами.

Жизнь консументов и продуцентов в пастбищной цепи напрямую зависит от продуцентов. При недостатке света сначала погибают растения, затем – травоядные животные и далее по пищевой цепи. Именно гибель фитопланктона из-за невозможности фотосинтезировать (поднявшаяся в атмосферу сажа перекрыла доступ солнечного света) способствовала массовому вымиранию в меловом периоде более 60 миллионов лет назад.

Примеры

Несколько примеров пастбищной пищевой цепи:

- полевая: цветковые растения – насекомые-опылители – ящерица – хищная птица;

- луговая: трава – заяц – лисица;

- лесная: древесина – жуки-короеды – дятел – сова;

- речная: фитопланктон – дафния – плотва – окунь – щука – выдра;

- морская: фитопланктон – циклоп – килька – кайра.

При переходе с одного трофического уровня на другой размер и масса особей, как правило, увеличивается, а численность уменьшается. Например, полёвки, питающиеся травой, меньше, но многочисленнее, чем лисицы, поедающие полёвок.

ТОП-3 статьи

которые читают вместе с этой

Что мы узнали?

Один из видов трофической пищевой цепи – пастбищная цепь. Началом цепочки являются автотрофные организмы – фитопланктон, многоклеточные водоросли, наземные зелёные растения. Консументами первого порядка являются растительноядные животные. Второй и последующие порядки занимают хищники и паразиты..

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

-

Юдифь Шнейдер

5/5

-

Акира Кимура

5/5

-

Аделия Авхадеева

5/5

Оценка доклада

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 425.

А какая ваша оценка?

О пастбищной цепи

Пастбищные пищевые цепи начинаются с организмов, жизнедеятельность которых поддерживает фотосинтез или реакций окисления неорганических соединений. По-другому их называют цепи выедания. Их примером может стать взаимодействие обитателей луга. Оно начинается с растения, которое улавливает энергию солнца и трансформирует ее в органические вещества. Бабочка берет нектар цветка растения. Это второе звено в цепи. Хищная стрекоза ловит бабочку, стрекозу — лягушка, которая прячется в траве. Уж поглощает амфибию, но сам становится добычей птицы, пролетающей мимо.

Цепь, которая идет от растения через бабочку, указывает направление движения органических веществ и энергии. Ее организация в океанах и морях ступенчатая, поскольку водоросли живут только на глубине проникновения света (до 200 м). Это вынуждает гетеротрофов, обитающих в глубинах, ночью подниматься на поверхность за едой. Утром они вновь опускаются на дно, преодолевая каждый день расстояние не менее 1000 м.

Гетеротрофы, обитающие в более глубоких слоях, дожидаются утра. Они поднимаются вверх, чтобы утолить голод за счет организмов, которые в это время опустились с поверхности вод. В этой связи некоторые ученые предлагают рассматривать толщу вод как единый биогеоценоз. Другие настаивают на том, что она устроена слишком сложно. Условия обитания у поверхности и на глубине различны, в связи с чем важно рассматривать экосистемы раздельно.

Основные участники

У пищевой цепочки подобного типа есть несколько звеньев. В них состоят растительные, животные организмы и бактерии. Участников можно разделить на такие группы:

- продуценты — организмы, способные самостоятельно генерировать энергию для жизнедеятельности, или автотрофы;

- консументы — организмы с пищеварительным трактом, которые существуют благодаря поеданию консументов или организмов, подобных себе, но низшего уровня (например, сова питается мышами);

- редуценты — микроорганизмы, пищей которым служат остатки органических соединений (детрит).

Чтобы правильно составить пастбищную пищевую цепь, следует знать детали местности и особенности региона обитания ее участников. Это леса, луга, озера и моря. Водные пищевые цепи питания более длинные, могут отличаться значительным количеством звеньев (5−7 и более). Первым звеном идут растения. Не начальным пищевым звеном являются растительноядные животные и бактерии, которые активны после гибели живых организмов.

Удаленность организма пищевой цепи от продуцентов называют пищевым (трофическим) уровнем. Организмы, которые получают энергию солнца через одинаковое количество ступеней в цепочке, принадлежат одному уровню:

- на первой ступени находятся зеленые растения, которые могут сами изготовить себе питание благодаря солнцу;

- на второй — травоядные животные;

- на третьей — хищники, которые поедают травоядных;

- на четвертой — вторичные хищники.

Организмы могут занимать любой из уровней в цепи. Все зависит от того, какие источники пополнения энергетических запасов используют.

Начальное звено

Начинаются пастбищные цепи всегда с продуцентов. Это растительные живые организмы, которые по характеру питания разделяются на автотрофов и хемотрофов. Каждый из этих типов функционирует по-своему:

- Автотрофы. Улавливают солнечное излучение с длиной волны 380−710 нм. На земле это цветковые растения, хвойные, мхи, другие организмы, в клеточных структурах которых есть хлоропласты. В воде можно указать на зеленые водоросли, фитопланктон. К фотосинтезу способны некоторые бактерии, использующие пигмент бактерио-хлодан. Однако в результате деятельности они не выделяют кислород. Основные вещества, необходимые автотрофам для фотосинтеза — углекислый газ, вода, азот, фосфор, калий и другие микроэлементы.

- Хемотрофы. Микроскопические вещества, которые при попадании в комфортную среду начинают постепенно окислять органические и неорганические соединения. В результате окислительно-восстановительных процессов выделяется энергия. Возможны следующие реакции: аэробные (в присутствии кислорода) и анаэробные (без него). Известно несколько тысяч видов подобных организмов и ежегодно открываются новые.

Суммарная масса продуцентов на планете — 95% от всех живых организмов. Ежегодно на Земле они вырабатывают до 100 млрд т органических веществ, которые можно употреблять в свежем виде, тереть, сушить, заготавливать на зиму. За этот же промежуток времени примерно столько же вещества окисляется, трансформируясь в углекислоту и воду.

Продолжение цепочки

Консументы представлены тремя видами живых организмов. Каждый из них занимает свое место в пищевой цепи. По характеру питания можно установить таких участников:

- Консументы 1 порядка — травоядные (фитофаги). Потребляют продуценты — коренья, плоды, траву, нектар, семена. Это большинство насекомых, зайцы, бобры, хомяки, ламантины, беспозвоночные, сухопутные черепахи и другие организмы.

- Консументы 2 порядка — хищники (поедающие фитофагов). Питаются травоядными существами. Среди них — волки, рыси, лисы, медведи, акулы, соколы, ястребы.

- Консументы 3 порядка — падальщики (питанием им служат хищники). Наиболее известные паразитические представители — шакалы, еноты, грифы, жуки-могильщики, пираньи, термиты, гиены.

Финальная группа

Представлена редуцентами — одноклеточными или многоклеточными, питательной средой для которых являются отмершие организмы (растения и животные). Разлагаемые с помощью одноклеточных структур останки носят название детрит. После процесса разложения его употребляют растения и пастбищная цепочка питания в биоценозе замыкается.

В системе взаимодействия всех составляющих цепи главная роль отводится продуцентам. Недостаток света, воды, минералов ведет к гибели растений. Это вызывает жесткую конкуренцию за выжившие виды трав и кустарников, а при их вымирании — постепенное снижение популяции травоядных и хищников. В определенный момент не остается пищи для редуцентов.

О том, какое значение имеют растения на Земле, указывают многочисленные исторические факты. Например, 60 миллионов лет назад, во время Великой меловой катастрофы, внезапно вымерло много видов рептилий и растений. Вместе с ними остались в истории мозазавры, плезиозавры (обитатели морей) и множество моллюсков. Причиной этому послужило отсутствие солнечного света (Землю покрыло облако пыли), из-за чего вымер фитопланктон — первое звено в древней пищевой цепи.

Примеры правильного составления

Ознакомившись со структурой и характеристикой участников, можно дополнить знания примерами пастбищной цепи. При этом важно учитывать характер экосистемы, определить соответствующие признаки и условия проживания ее обитателей. Наглядные примеры пастбищной цепи питания:

- Полевая. Цветок (клевер) — опылитель (бабочка) — ящерица — птица (сокол).

- Луговая. Трава — заяц — лиса — волк. Сок растения — тля — божья коровка — паук — жаба — еж — лиса.

- Морская. Планктон — циклопы — килька — кайра — человек.

- Речная. Фитопланктон — рачки дафнии — плотва — окуни — щука — выдра.

- Лесная. Кора дерева — жуки-короеды — дятлы — совы — ястребы.

Составляя схемы участников, следует учитывать их образ жизни, масштабы местности и способы питания. При этом наблюдается закономерность — при переходе на более высокий трофический уровень вес особей увеличивается, а количество в популяции снижается. Например, грызуны полевки, которые питаются травой. Они меньше по размеру и многочисленней, чем их враги — лисы, совы, куницы.

Существуют и иные цепи взаимосвязей. Например, трава — корова — ленточный червь — бактерии. Случается, что из цепи выпадают консументы: ягоды — мучнисторосистый гриб — фаги. Однако любую из цепей начинают растения, а замыкают индивиды, которые питаются органическими остатками.

Любая экосистема — бесконечный пищевой цикл между организмами. Перенос химических элементов и энергии происходит благодаря переходу между звеньями — видами, которые становятся пищей друг для друга. Такая цепь начинается продуцентом, продолжается консументами разного порядка и заканчивается гетеротрофным редуцентом. Аналогичным образом построена и пастбищная пищевая цепь. Примеры такого цикла можно встретить в повседневной жизни.

Пастбищная и детритная цепи

Продуцентом в цепи такого типа, или цепи выедания, как их иногда называют, всегда являются организмы, жизнедеятельность которых сопряжена с процессами фотосинтеза или окисления неорганических соединений. Хороший пример — луговое взаимодействие.

Во время фотосинтеза растение создаёт органические вещества. Насекомое питается нектаром цветка и попадает в поле зрения лягушки, которая его съедает. Это второе и третье звенья цепи соответственно. Амфибию съедает уж, которого, в свою очередь, хватает из травы пролетающая мимо птица. Если выстроить все объекты в виде цепочки, можно получить направление движения органических соединений и энергии.

Организация такой цепи в морях и океанах имеет ступенчатую структуру. Это объясняется тем, что водоросли представляют собой фотосинтезирующие объекты и живут исключительно там, где проникает солнечный свет — до 200 м глубины. В результате этого гетеротрофные организмы, обитающие на глубине, ради питания вынуждены каждую ночь преодолевать маршрут длиной более 500 м и утром возвращаться. Второе звено цепи — организмы, обитающие в более глубоких водах. Они, наоборот, выходят на охоту утром и питаются гетеротрофами, которые в это время спускаются с поверхности вод в свою среду.

Учёные до сих пор не смогли правильно определить, чем считать такое взаимодействие. Одни считают, что толща вод — это единый и полноценный биогеоценоз, другие — что система слишком сложна, а условия обитания на разной глубине различны, поэтому экосистемы подлежат рассмотрению раздельно.

Кроме пастбищной цепи питания, существует цепь разложения, или, как её по-другому называют, детритная. От пастбищной отличается тем, что её начальным и заключительным звеном являются редуценты, то есть сапрофиты, которые питаются исключительно органическими останками.

Детритный вид полностью исключает автотрофы, но косвенно зависит от солнечной энергии, всё потому, что детрит включает в себя разлагающиеся органические останки автотрофов и гетеротрофов пастбищной цепи.

Примеры правильного составления

Ознакомившись со структурой и характеристикой участников, можно дополнить знания примерами пастбищной цепи. При этом важно учитывать характер экосистемы, определить соответствующие признаки и условия проживания ее обитателей. Наглядные примеры пастбищной цепи питания:

- Полевая. Цветок (клевер) — опылитель (бабочка) — ящерица — птица (сокол).

- Луговая. Трава — заяц — лиса — волк. Сок растения — тля — божья коровка — паук — жаба — еж — лиса.

- Морская. Планктон — циклопы — килька — кайра — человек.

- Речная. Фитопланктон — рачки дафнии — плотва — окуни — щука — выдра.

- Лесная. Кора дерева — жуки-короеды — дятлы — совы — ястребы.

Составляя схемы участников, следует учитывать их образ жизни, масштабы местности и способы питания. При этом наблюдается закономерность — при переходе на более высокий трофический уровень вес особей увеличивается, а количество в популяции снижается. Например, грызуны полевки, которые питаются травой. Они меньше по размеру и многочисленней, чем их враги — лисы, совы, куницы.

Существуют и иные цепи взаимосвязей. Например, трава — корова — ленточный червь — бактерии. Случается, что из цепи выпадают консументы: ягоды — мучнисторосистый гриб — фаги. Однако любую из цепей начинают растения, а замыкают индивиды, которые питаются органическими остатками.

Основные звенья

Каждую пищевую цепь можно составить из нескольких звеньев, которые представляют собой организмы с различным типом питания. Все звенья последовательности делятся на несколько групп: продуценты, консументы определённого порядка и редуценты.

- Продуценты — автотрофные организмы, способные к генерации энергии и органических соединений для жизнедеятельности (например: растения с фотосинтезом).

- Консументы — гетеротрофные организмы, питающиеся автотрофами или консументами низших уровней. В лесной цепи «древесина — жук-короед — дятел» древесина продуцент, жук-короед консумент первого порядка, а дятел — консумент второго порядка. Такие организмы имеют полноценную пищеварительную систему.

- Редуценты — микроорганизмы, тип питания которых основывается на разложении органических соединений до неорганических. Например, разлагающиеся останки совы из предыдущего пункта.

Основное правило моделирования пастбищной цепи — учесть все детали местности и особенности обитателей. Цепи в озере и смешанных лесах отличаются от лугов и полей тем, что содержат в себе больше звеньев (иногда на 5−7 больше). Такая цепь всегда начинается с растения, продолжается животными и заканчивается бактериями, активными после гибели биовида.

Примеры

Несколько примеров детритной пищевой цепи:

- перегной – дождевой червь – ёж – лисица;

- опавшие листья – дождевой червь – землеройка – сова;

- навоз – жуки-скарабеи – крот – куница – лисица;

- навоз – личинки мух – лягушка – уж – хищная птица;

- пень берёзы – опята – человек – таёжный клещ;

- водный детрит – крабы – тюлени-крабоеды.

Начальный этап

Начальным звеном пастбищной цепи являются продуценты. Это автотрофные организмы, способные к самостоятельному синтезу органических веществ. Такая группа состоит исключительно из растений, использующих солнечную энергию.

Фотосинтез — процесс создания молекул глюкозы при участии квантов света, захваченных поверхностью листа из углекислого газа и воды. Молекулы кислорода — это побочный продукт фотосинтеза.

Растения добывают питательные вещества из крахмала и почвы. Дальнейшие компоненты, необходимые для роста и развития растения, создают самостоятельно. Они являются первым звеном пищевой последовательности, иначе говоря — находятся на первом трофическом уровне.

Помимо фотосинтеза, важную роль играет хемосинтез — высвобождение энергии химических связей. Данные сложные процессы помогают автотрофам трансформировать «сырые» компоненты питательных компонентов и неорганические соединения в энергию и органику. Растения получают питание из почвы, дождя и солнечного света. По способу добычи энергии автотрофы делятся на фотоавтотрофов (фотосинтез) и хемоавтотрофов (хемосинтез).

- Фотоавтотрофы — основоположники процесса фотосинтеза, подразумевающего создание органики из углекислого газа и воды с помощью энергии света.

- Хемоавтотрофы — процесс высвобождения энергии химических связей во время создания органики из неорганических соединений.

Основная масса автотрофов — фотоавтотрофы. Это и зелёные растения, и цианобактерии, и водоросли. Хемотрофы настолько малочисленны, что их роль в экосистеме крайне мала.

Существенное отличие водных экосистем от наземных в том, что в первых продуцентами являются микроорганизмы, цианобактерии и водоросли. Во вторых преобладают крупные растения, начиная травами и заканчивая деревьями.

Консументы

Консументы это следующее звено. Роль консументов выполняют гетеротрофные организмы, то есть те, которые не вырабатывают самостоятельно органические вещества, а используют в пищу другие организмы. Консументов можно разделить на несколько уровней. Например, к первому уровню относятся все травоядные животные, некоторые виды микроорганизмов, а также планктон. Грызуны, зайцы, лоси, кабаны, антилопы и даже бегемоты — все относятся к первому уровню.

Ко второму уровню относят мелких хищников, таких как: дикие кошки, норки, хорьки, рыбы, питающиеся планктоном, совы, змеи. Эти животные служат пищей для консументов третьего уровня — более крупных хищников. Это такие животные, как: лиса, рысь, лев, ястреб, щука и др. Таких хищников называют ещё высшими. Высшие хищники необязательно поедают только тех, кто находится на предыдущем уровне. Например, мелкая лиса может стать добычей ястреба, а рысь может охотиться и на грызунов, и на сов.

Гетеротрофные организмы

Гетеротрофные организмы называют консументами, тип питания которых — поглощение готовых органических соединений. К этой группе относятся все животные (в том числе и человек), некоторые паразитические, хищные растения, бактерии и грибы. Эти организмы неспособны к самостоятельной генерации органических соединений.

Они бывают нескольких уровней. Консументы 1 порядка питаются автотрофными продуцентами, а консументы 1+n порядка — консументами предыдущего уровня (лиса ест мышей, хищная птица ест амфибий). Последний в цепочке — питание для редуцента.

Некоторые паразитические растения тоже частично перешли на гетеротрофный способ питания. А вот хищные растения (венерина мухоловка) используют мясо как источник азота, но в остальном — автотрофы. Гетеротроф — организм, получающий углерод из органики. Если организм из органики получает исключительно азот, а к генерации органических соединений, необходимых для потребления углерода, способен сам, то он автотроф.

Гетеротрофы тоже делятся на две группы — фотогетеротрофов и хемогетеротрофов:

- Фотогетеротрофы — организмы (преимущественно бактерии разных видов), нуждающиеся в энергии света для роста и развития. Отличие от фотоавтотрофов в том, что им необходимы готовые органические соединения, и сами они их создать не могут. Хороший пример — несерная группа пурпурных бактерий.

- Хемогетеротрофы также нуждаются в готовой органике, но вместо энергии солнца они используют энергию окислительно-восстановительных реакций (ОВР) неорганики. Это все животные (включая человека) и многие микроорганизмы.

Трофические уровни

Трофическая цепь состоит из нескольких уровней. Эти звенья можно легко обнаружить в любой экосистеме планеты. Первый уровень всегда представлен продуцентами. Второй — консументами разного порядка. В коротких цепях, как правило, звеньев три, в длинных их число не ограничено. Но последними всегда будут микроорганизмы и грибы. Любая трофическая цепь питания заканчивается редуцентами. Основная их функция в различных экосистемах – это утилизация органического вещества до минеральных соединений. Самые длинные трофические цепи питания формируются в океанах и морях. Самые короткие из них – в лесу и лугах. Такой взаимосвязанный ряд последовательных трофических уровней и образует цепь питания.

Очень важно уточнить, что трофическая цепь питания не всегда бывает полной. В ней могут отсутствовать некоторые звенья. Иногда они «выпадают» по тем или иным причинам. Во-первых, не всегда в цепи присутствуют растения – продуценты. Они отсутствуют в тех сообществах, которые формировались на базе гниения растительных и (или) животных остатков. Яркий тому пример — подстилка из листвы в лесах. Во-вторых, в трофических цепях могут отсутствовать гетеротрофы, то есть животные. Либо их может быть мало. Например, в тех же лесах опадающие плоды и ветви, минуя консументов, сразу начинают разлагаться. В этом случае за продуцентами сразу следуют редуценты. В каждой экосистеме формируются трофические цепи, исходя из условий окружающей среды. При определенных воздействиях, особенно со стороны человека, эти цепи могут увеличиваться или, как это чаще происходит, сокращаться за счет исчезновения определенных звеньев.

Завершающая стадия

Любую пищевую цепь завершают редуценты или деструкторы. Это организмы, способные к разложению органических соединений в ходе своей жизнедеятельности до первоначальной неорганики. Переработка разлагающихся растений и останков животных. Представители этой группы — бактерии и некоторые грибы.

Роль редуцентов в экосистеме огромна. Именно благодаря их работе, трофические цепи завершаются, происходит циклическое движение энергии и круговорот веществ. С их помощью в почву попадает вода, микро- и макроэлементы неорганики, которые потом используют продуценты.

Деструкторы, или же сапрофаги (бактерии и грибы), используют энергию распада химических связей мёртвой органики. Они потребляют больше всего энергии, запасённой и дошедшей до этого уровня, в ходе всей цепи. Как правило, распад органики происходит до углекислого газа, аммиака, воды, металлов и водорода. Переработанная органика в почве называется гумус. Технически деструкторы — это те же гетеротрофы, потому иногда их называют микроконсументами.

Тест по теме

- /5

Вопрос 1 из 5

Какие звенья входят в детритную пищевую цепь?

Начать тест

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

- Бердимбетова Камилла

5/5

- Ирина Алиева

5/5

- Аделия Авхадеева

5/5

- Darina Pedchenko

5/5

- Елизавета Ткаченко

5/5

Это задание можно выполнить с помощью логики, даже не зная материал.

Начало пищевой цепочки — мелкие микроорганизмы. В данном случае это — ответ б), водоросли.

Микроскопические водоросли служат пищей для мелких рачков г).

В свою очередь, рачков поедают в) рыбы.

Рыба служит источником пищи для птиц — а) чайка, альбатрос.

Итак, получаем цепочку Б Г В А.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Предлагается создать из имеющихся фото пищевую цепочку, в вопросе подсказка -пастбищная цепь питания начинается с растительности — в данном случае с водорослей (Б) — их поедают мелкие ракообразные(Г) — рачки становятся добычей рыбы (В)- на рыбу охотится птица (А).

Пищевая цепочка пастбищного типа имеет вид: Б-Г-В-А.

Пастбищная цепь питания — это цепь, начальным элементом которой оказывается растительность — деревья, трава, или водоросли, как на данной картинке.

Итак первым звеном цепочки будут водоросли, которые производят органическое вещество посредством фотосинтеза. Водоросли поедают мелкие ракообразные, рачки, один из которых показан на рисунке под буквой Г. Это консументы первого порядка, растительноядные.

Рачки в свою очередь становятся пищей рыбы, которая оказывается в таком случае консументом второго порядка.

Наконец еще одним потребителем окажется птица, которая съест эту рыбу.

Получаем такую пищевую цепочку пастбищного типа: Б-Г-В-А.

Алиса в Стране

[364K]

6 лет назад

Пастбищная пищевая цепь, начальным своим элементом всегда имеет что-то из мира растений.

В нашем случае это — водоросли (б), которые едят ракообразные (г), их едят рыбы (в), а рыбу едят птицы.

Правильный ответ: Цепь Б — Г — В — А.

ingalitvin

[15K]

6 лет назад

Эта цепь всегда начинается продуцентами(в основном фотосинтезирующие).

Б-г-в-а.

марина 965

[339K]

6 лет назад

Из курса биологии многие помнят, что в пастбищной пищевой цепи поток энергии идет от растений через травоядных животных к хищным животным. Раз так, то рассмотрим внимательно предложенные картинки, сразу же видно, что начало — это водоросли ( растение ), а это буква » Б «, затем их поедают некие мелкие ракообразные ( травоядные ) — буквы » Г «, их же в свою очередь охотно едят рыбы ( очень мелкий хищник ) ( буква » В » ), а птицы ( на картинке ) очень любят полакомиться рыбой — более крупный хищник ( вариант » А » ).

Таким образом ответом на данный вопрос следует считать пастбищную пищевую цепь так: Б- Г — В — А.

Знаете ответ?

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 347.

4.5

Средняя оценка: 4.5

Всего получено оценок: 347.

Трофические или пищевые цепи бывают двух видов, которые отличаются начальным звеном. Цепь выедания или пастбищная пищевая цепь начинается с растений, то есть продуцентов. Началом цепи разложения или детритной цепи является детрит (органические остатки), которыми питаются сапротрофные организмы.

Материал подготовлен совместно с учителем высшей категории Макшаковой Натальей Алексеевной.

Опыт работы учителем биологии — 23 лет.

Пастбищная цепь

Пастбищная цепь содержит два звена:

- продуценты – автотрофные организмы, самостоятельно синтезирующие энергию;

- консументы – гетеротрофные организмы, потребляющие готовые органические вещества путём поедания продуцентов или консументов низшего порядка.

Пастбищная цепь всегда начинается с продуцентов – фотосинтезирующих растений. Продуцентами наземной цепи являются цветковые и голосеменные растения, папоротники, мхи, водной – фитопланктон и многоклеточные водоросли. К консументам относятся организмы трёх видов:

- травоядные – непосредственно потребляют продуценты и являются консументами первого порядка;

- хищники – питаются травоядными и хищными организмами, т.е. являются консументами второго и последующего порядка;

- паразиты – питаются органическими веществами растений и животных, но не вызывая их гибели как хищники. Они также являются консументами.

Пищевые цепи в смешанных лесах

В смешанных лесах произрастают хвойные и лиственные породы деревьев: пихта, ель, сосна, вяз, берёза, осина, рябина, ольха. Распространены грызуны (мышь, землеройка, заяц), копытные (олень, косуля, лось, кабан), хищники (лиса, волк, ласка, филин). Здесь преобладает первый тип пищевых цепей.

Первым звеном цепи являются ягоды, плоды, злаки, листья, кора деревьев, молодые ветки кустарников. Второе звено — растительноядные и всеядные животные — копытные, птицы, насекомые. Последнее звено — хищник, причём цепь может продолжаться, если хищник мелкий. Его может съесть более крупное животное.

Составим пищевую цепочку, характерную для смешанных лесов.

Начало цепочки — дуб с желудями, следующее звено — белка, поедающая жёлуди. На неё, особенно на бельчат, охотится ласка, которая становится добычей филина или лисицы.

Примеры

Несколько примеров пастбищной пищевой цепи:

- полевая: цветковые растения – насекомые-опылители – ящерица – хищная птица;

- луговая: трава – заяц – лисица;

- лесная: древесина – жуки-короеды – дятел – сова;

- речная: фитопланктон – дафния – плотва – окунь – щука – выдра;

- морская: фитопланктон – циклоп – килька – кайра.

ТОП-3 статьи

которые читают вместе с этой

Пищевая цепь

Детритная пищевая цепь

Уровни организации живой природы

Пищевые цепи хвойного леса

Для хвойного леса или тайги характерны разнообразные хвойные породы деревьев с небольшой примесью лиственных в подлеске. Животные тайги — бурундук, белка, заяц, лось, лесной северный олень, соболь, рысь, росомаха, медведь и другие. Здесь наблюдаются оба вида пищевых цепей.

- Цепь первого вида начинается кедровыми орехами, вторым звеном выступает сибирский бурундук. На него нападает хищный соболь, но сам часто он попадает на обед росомахе.

- В начале цепи второго вида погибшее дерево. В древесину жук-усач откладывает яйца, где вылупляются личинки и перерабатывают мёртвое органическое вещество. Весной и летом личинки находит и добывает большой пёстрый дятел. Таёжный охотник ястреб-тетеревятник не откажется полакомиться дятлом.

Жук-усач питается пыльцой цветов, поэтому является хорошим опылителем. На жуков охотятся насекомоядные птицы.

Кратко описать цепи питания в лесу, привести примеры животных, составляющих цепи, можно на уроке по окружающему миру в 3 классе в виде доклада.

Тест по теме

- /5

Вопрос 1 из 5

Какие звенья входят в пастбищную пищевую цепь?

Начать тест

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

- Юдифь Шнейдер

5/5

- Акира Кимура

5/5

- Аделия Авхадеева

5/5

Автотрофы (продуценты)

Автотрофы – живые организмы, которые производят свою пищу, то есть собственные органические соединения, из простых молекул, таких как углекислый газ. Существует два основных типа автотрофов:

- Фотоавтотрофы (фотосинтезирующие организмы) такие, как растения, перерабатывают энергию солнечного света для получения органических соединений – сахаров – из углекислого газа в процессе фотосинтеза. Другими примерами фотоавтотрофов являются водоросли и цианобактерии.

- Хемоавтотрофы получают органические вещества благодаря химическим реакциям, в которых задействованы неорганические соединения (водород, сероводород, аммиак и т.д.). Этот процесс называется хемосинтезом.

Автотрофы являются основой каждой экосистемы на планете. Они составляют большинство пищевых цепей и сетей, а энергия, получаемая в процессе фотосинтеза или хемосинтеза, поддерживает все остальные организмы экологических систем. Когда речь идет об их роли в пищевых цепях, автотрофы можно назвать продуцентами или производителями.

Основные определения

Трофическая цепь – это одно из наиболее значимых свойств любой экосистемы. Это пищевая цепочка. Она показывает определенную горизонтальную последовательность видов. При этом отражается движение в экосистеме в процессе питания биохимической энергии и органических веществ. Например: трава – заяц – волк — бактерии. Как правило, на вершине трофической пирамиды находится крупный хищник. Сам этот термин — производное греческого слова «трофее», что означает «пища». Прежде чем разобраться с тем, что такое пищевая цепь, нужно рассмотреть такие понятия, как продуценты, консументы и редуценты.

Что мы узнали?

Детритная пищевая цепь или цепь разложения начинается и заканчивается редуцентами, которые являются сапротрофами. Основной цепи разложения является детрит – остатки органических веществ, перегной, которые образуются при переработке мёртвых растений и животных бактериями и простейшими. Детритом питаются детритофаги, к которым относятся наземные и водные многоклеточные животные, являющиеся пищей для хищных животных.

Предыдущая

БиологияЭкологическое видообразование – примеры и факторы

Следующая

БиологияПастбищная пищевая цепь – примеры

Энергия

Самой важной задачей функционирования пирамид питания является энергообмен между организмами в природе. При этом неизбежны огромные потери энергии, поскольку производится она лишь на первом этапе, а дальше только поглощается. При каждом поглощении изрядная часть ее (90 % — по правилу Линдемана) испаряется, отдавая тепло, а оставшееся обеспечивает жизнедеятельность каждого нового поглотителя. Как правило, эти последовательности фиксируют энергопоглощение за определенный период времени.

Наглядно описываемый процесс демонстрирует пирамида энергетических потоков. Пирамида данного вида – это оригинальная графическая модель, на которой отображается количество энергии, заключенной в каждом звене трофического уровня системы питания в определенной экосистеме. С повышением ступени показатели снижаются. Такой тип пирамид наиболее точно передает представление об организации природных сообществ, функции каждого их элемента, поскольку показывает скорость, с которой биомасса пищи проходит сквозь линейную систему питания в природе.

Деструкторы (редуценты)

Следует упомянуть еще одну группу потребителей, хотя она не всегда фигурирует в схемах пищевых цепей. Эта группа состоит из редуцентов, организмов, которые перерабатываю мертвые органические вещества и отходы, превращаяя их в неорганические соединения.

Редуценты иногда считаются отдельным трофическим уровнем. Как группа, они питаются отмершими организмами, поступающими на различных трофических уровнях. (Например, они способны перерабатывать разлагающееся растительное вещество, тело недоеденной хищниками белки или останки умершего орла.) В определенном смысле, трофический уровень редуцентов проходит параллельно стандартной иерархии первичных, вторичных и третичных потребителей. Грибы и бактерии являются ключевыми редуцентами во многих экосистемах.

Редуценты, как часть пищевой цепи, играют важную роль в поддержании здоровой экосистемы, поскольку благодаря им, в почву возвращаются питательные вещества и влага, которые в дальнейшем используется продуцентами.

Гетеротрофы (консументы)

Гетеротрофы, также известные как потребители, не могут использовать солнечную или химическую энергию, для производства собственной пищи из углекислого газа. Вместо этого, гетеротрофы получают энергию, потребляя другие организмы или их побочные продукты.

Люди, животные, грибы и многие бактерии – гетеротрофы. Их роль в пищевых цепях заключается в потреблении других живых организмов. Существует множество видов гетеротрофов с разными экологическими ролями: от насекомых и растений до хищников и грибов.

Роли организмов в сообществе

Белка — растительноядная. Она собирает все виды грибов и накалывает их на ветки деревьев, чтобы подсыхали. Чтобы уберечься от зимней бескормицы, делает запасы в дупле: орехи и желуди.

Осенью барсук начинает готовиться к зимней спячке, — отъедается, набивая внутрь все, что попадется. Барсук — всеядный, он поглощает лесные ягоды и плоды, жуков и слизней. Ящерицы, лягушки и мыши тоже служат для него едой.

Лиса — хищник, живет в лесу и ест то, что поймает. Она охотится на мышей, иногда куропаток. Бегает за зайцами. Зимой подходит близко к людским поселениям и нападает на домашнюю птицу.

Описанные 3 цепи питания животных являются наиболее простыми.

Значение для экологии

Можно предположить, что жизнь в лесу была бы лучше, если пропадут хищные звери, гадюки, тараканы и клопы. Но они в цепи питания — крайне значимые элементы. При их отсутствии может исчезнуть экологическая гармония: больные животные станут разносить инфекции, передавая их другим зверям и людям, прекратится опыление у растений, что привело бы к сокращению урожая.

Каждая составная часть системы имеет огромное значение, поэтому человеку необходимо наблюдать за состоянием экологической системы и животными из Красной книги.

Цепь питания формируется из нескольких элементов, каждый из которых является организмом отдельного типа. Нередко это бывает группировка похожих организмов, тогда у пищевого компонента в несколько раз повышается возможность жизнедеятельности и приумножении, если какой-либо из типов случайно пропадет. В биологической системе необходимо беспрерывное потребление энергии. Питательные вещества последовательно переходят от одного звена цепочки питания к другому — от простейших организмов к сложным.

Пищевая цепочка способствует пониманию кормовых взаимоотношений в природе. Живые организмы связаны между собой. При изъятии какого-либо пищевого звена последствия могут быть катастрофичными. Поддержание баланса пищевой системы — это основной вопрос для современной экологии.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 )