Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования «Центр развития творчества

детей и юношества» Большемурашкинского

муниципального района

Методические рекомендации

по разработке модульных дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ

Малькова Ольга Семеновна,

заместитель директора

по учебно-воспитательной работе

При разработке дополнительных

общеобразовательных общеразвивающих программ может применяться модульная

технология построения программ (ФЗ № 273, ст.13, п.3; Порядок № 196, п.10).

Под модулем устойчиво понимается

относительно самостоятельная часть какой-либо системы, единство взаимозаменяемых

частей чего-либо.

Модульная образовательная программа –

образовательная программа, построенная на модульном принципе представления

содержания и построения учебных планов, включающая в себя относительно

самостоятельные дидактические единицы (части образовательной программы) —

модули, позволяющие увеличить ее гибкость, вариативность. Модульность, как и

разноуровневость, позволяет более вариативно организовать образовательный

процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и способности обучающихся.

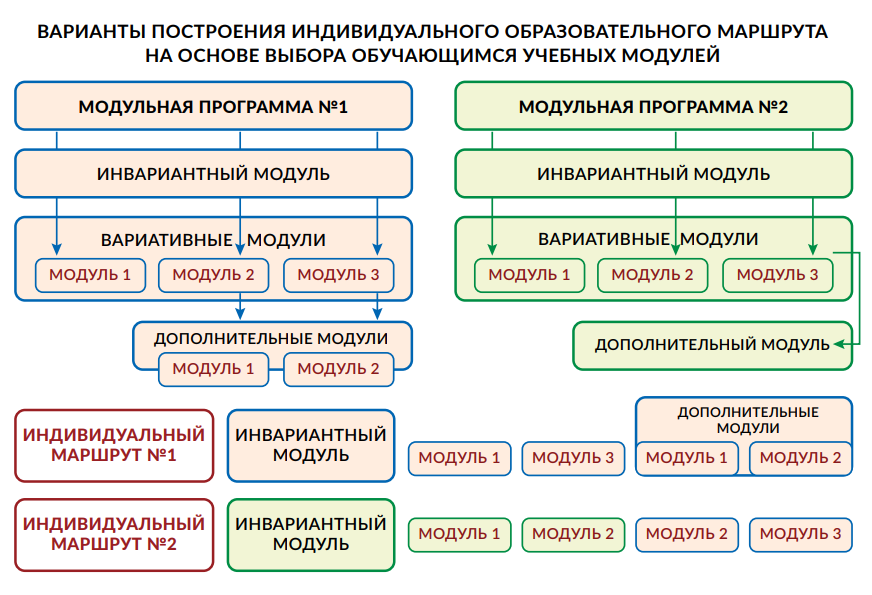

Модульная образовательная программа дает обучающемуся возможность выбора

модулей, нелинейной последовательности их изучения (в отличие от традиционной

модели дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы), а значит

возможность построения индивидуальных учебных планов, как того требует п. 7

«Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по

дополнительным общеобразовательным программам». (Приказ Министерства

просвещения России от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительным

общеобразовательным программам»).

Общая характеристика модульных программ

Модульность позволяет более

вариативно организовать образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под

интересы и способности обучающихся. Особенность модульной программы в том, что

учащийся более самостоятельно или полностью самостоятельно может работать с

ней, так как каждый модуль включает в себя целевую программу действий, банк

информации и методическое руководство по достижению поставленных дидактических

целей. При этом функции педагога могут варьироваться от

информационно-контролирующей до консультативно-координирующей.

Содержание модульной программы

структурируется в автономные организационно-методические блоки — модули,

содержание и объем которых зависит от дидактических целей, уровневой

дифференциации учащихся, самостоятельного выбора учащегося.

Определение

образовательного модуля

Образовательный модуль – это

структурный элемент программы, направленный на формирование одной компетенции

или группы компетенций учащегося. Образовательный модуль имеет «входные

требования» в виде набора необходимых для его освоения компетенций (или знаний

и умений) и четко сформулированные планируемые результаты обучения, которые в

совокупности должны обеспечить учащемуся освоение заявленной компетенции

(группы компетенций).

Рекомендуется начинать каждый модуль:

1) с входного контроля знаний и

умений для определения уровня готовности учащихся к предстоящей самостоятельной

работе;

2) с выдачи индивидуального задания,

основанного на результатах входного контроля.

Образовательный модуль может иметь

междисциплинарное содержание, состоять из разделов различных программ,

объединенных для решения образовательной задачи модуля. Кроме того, один модуль

возможно встраивать в содержание нескольких программ, если это является

необходимым условием достижения целей данных программ. Например, модуль

«Элементы хореографии» (объемом 10 часов) может быть частью таких программ как

«Современный эстрадный танец» (72 часа), «Народный танец» (144 часа), «Танцы

народов мира» (216 часов) и т.д.

По модульной технологии построения

программ может быть разработана как вся программа, так и какой-то один ее

уровень (например, стартовый), учебный год.

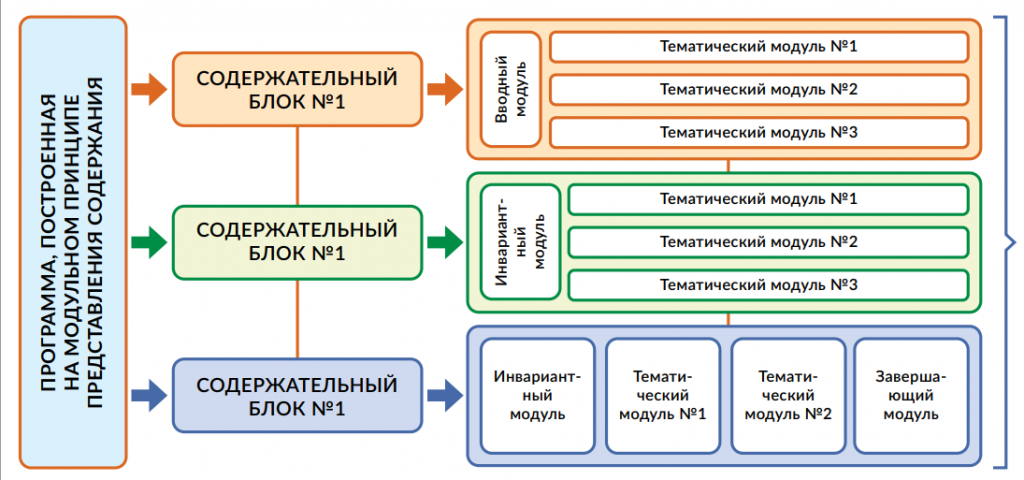

Схемы построения модульной программы:

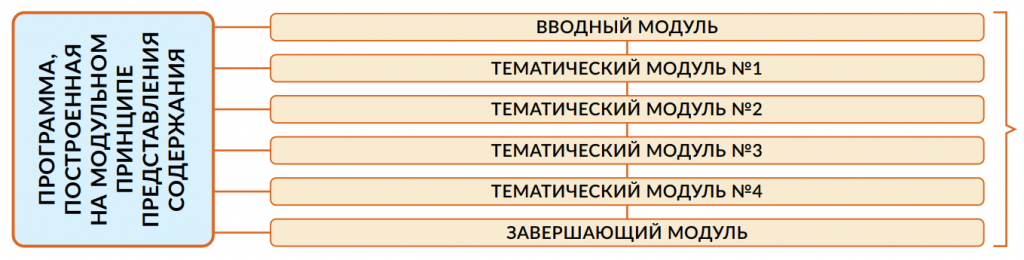

— линейная схема включает

последовательно изучаемые модули, нацеленные на достижение определенного

образовательного результата;

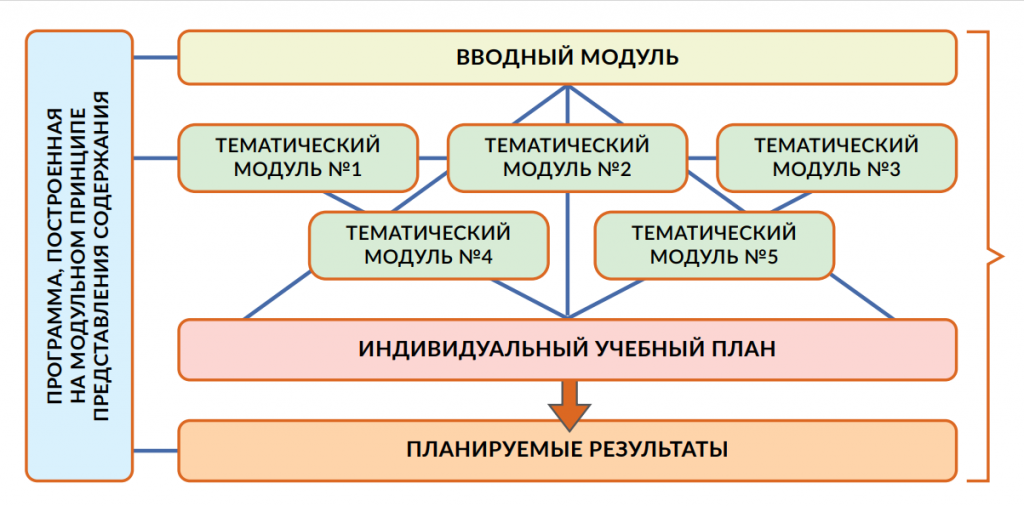

— нелинейная схема: составляющие

модули вносят приблизительно равный и относительно независимый вклад в

образовательный результат, их можно изучать параллельно, последовательность

изучения жестко не задана. Вариант нелинейной последовательности модулей в

программе представляет учащемуся возможность выбора модулей, а значит

возможность построения индивидуального учебного плана (Порядок №196, п.7);

— комбинированная схема, сочетающая

линейную и нелинейную схемы.

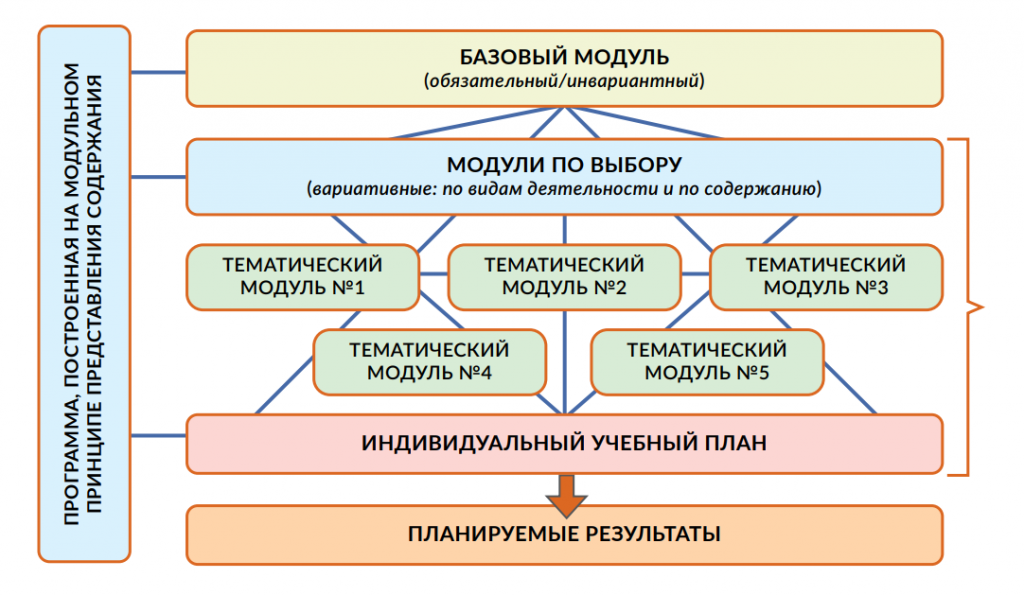

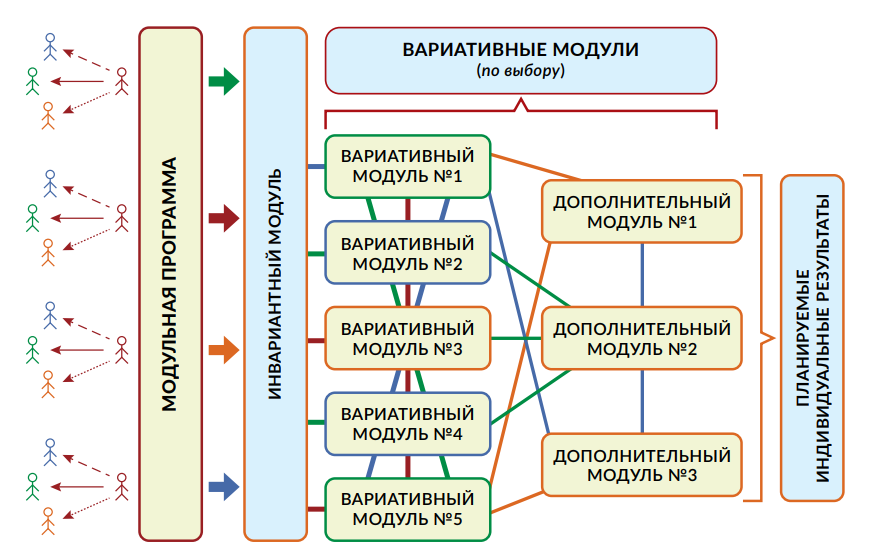

Программа может включать базовый

(обязательный, инвариантный) модуль и модули по выбору (вариантные: (например,

модули для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья;

модули разного уровня освоения программы; выстроенные в логике определенных

видов деятельности по программе, например, модуль проектной деятельности,

модуль исследовательской деятельности и т.п.; модули, выстроенные по содержанию

образования).

Объем модулей

Модульный принцип построения

содержания и организации образовательного процесса больше всего удобен для

оказания краткосрочных (не более 4 месяцев) образовательных услуг.

Рекомендуемый объем каждого модуля – не менее 8 академических часов, не более

1/3 всего объема программы.

Продолжительность обучения по

модульной программе возможно установить в пределах «от __ час и до ___ час», в

зависимости от количества модулей.

Особенности оформления

структурных элементов модульной программы.

Структура модульной программы

оформляется в соответствии с общими требованиями к структуре дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы. Некоторые структурные элементы

модульной программы обладают особенностями, которые необходимо учитывать при

разработке ДООП.

Раздел «Содержание программы»

включает учебный план и содержание учебно-тематического плана. Учебный план

должен быть разделен на модули.

Содержание учебного

плана.

Содержание учебного плана модульной

программы включает:

— описание образовательных модулей

программы.

По каждому модулю должны быть

указаны:

а) наименование модуля. Важно

обратить внимание на то, что каждый модуль должен иметь наименование.

Наименование модуля не должно дублировать наименование ДООП;

б) образовательная задача модуля,

которая будет поставлена перед учащимися. Данная задача ставится по отношению к

учащемуся и требует разрешения какой-либо открытой (не имеющей одного

известного решения) проблемной ситуации, характерной для того типа практики,

которой посвящена программа. Образовательная задача в модуле, как правило,

одна, а учебных задач несколько;

в) учебные задачи (подзадачи) модуля,

которые будут поставлены перед учащимися. Учебные задачи являются отражением

последовательности пути достижения поставленной образовательной задачи, но не

должны представлять из себя инструкцию по решению образовательной задачи. Так,

учебные задачи могут быть посвящены конструированию какого-либо понятия;

построению какой-либо модели, карты, схемы и т.д. г) Предполагаемые

тематические рабочие группы учащихся и форматы их работы.

Разделы «Планируемые результаты»,

«Формы аттестации», «Оценочные материалы» оформляются для каждого модуля.

Персонифицированное

финансирование.

В условиях внедрения системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и

соблюдения ее принципов, основным требованиям к разработчикам программы

является использование модульного подхода.

На модульном принципе может быть

построена как вся образовательная программа, так и какой-то один ее уровень

(например, ознакомительный). Каждый модуль должен быть нацелен на достижение

конкретных результатов.

На первом этапе внедрения системы

ПФДО рекомендуется использовать программы стартового (ознакомительного) уровня с

модулями, укладывающимися в 2 календарных цикла: сентябрь — декабрь, январь — май.

В связи с этим наиболее оптимальными

являются следующие варианты программ:

— 3 модуля по 48 часов, если

программа содержит 144 часа;

— 3 модуля по 72 часа, если программа

содержит 216 часов.

Разработчикам при составлении и

оформлении модульных программ необходимо учесть соответствие критериям, по

которым будут оцениваться программы при внешней экспертизе перед включением в

реестр образовательных программ, реализуемых поставщиками образовательных услуг

в системе ПФДО. В связи с этим, разрабатывая программу, необходимо следовать

утвержденным в учреждении Методическим рекомендациям по написанию (составлению)

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (приказ

директора МБУ ДО ЦРТДЮ № 215 о/д от 09.10.2019 г.).

Теоретические основы модульной технологии как средства реализации компетентностного подхода

Модульная технология преобразует образовательный процесс так, что ученик самостоятельно (полностью или частично) обучается по целевой индивидуализированной программе.

Сердцевина модульного обучения — учебный модуль, включающий:

- законченный блок информации;

- целевую программу действий ученика;

- рекомендации (советы) учителя по ее успешной реализации.

Отличие технологии модульного обучения от других систем состоит в следующем:

- содержание обучения представляется в законченных самостоятельных комплексах, усвоение которых осуществляется в соответствии с поставленной целью;

- изменяется форма общения учителя с учениками;

- ученик работает максимум времени самостоятельно;

- учится самопланированию и самоконтролю;

- отсутствует проблема индивидуального консультирования.

Цель модульного обучения: содействие развитию самостоятельности учащихся, их умению работать с учетом индивидуальных способов проработки учебного материала.

Научные идеи модульного обучения:

- базируется на деятельностном принципе (учебное содержание осознанно усваивается, когда оно становится предметом активных действий);

- строится на идеях развивающего обучения (сегодня делаю с помощью, завтра сам) переход из зоны ближайшего развития в зону актуального развития;

- опирается на теорию поэтапного формирования умственной деятельности (ученик работает с конкретными объектами, проговаривание в громкой речи, проговаривание про себя, перевод во внутреннюю речь)

- глубокая внутрипредметная и межпредметная связь; теория проблемного обучения, рефлексия, последовательность познавательной деятельности П (потребность) М (мотив) Ц (цель) П (планирование) Д (действие) Р (рефлексия)

- в основании модульной технологии находится и программированное обучение (четкость, логичность действий, активность и самостоятельность, регулярная проверка результатов, самоконтроль и взаимоконтроль)

- теория оптимизации (достижение наилучшего результата с наименьшей затратой сил, времени и средств)

Что должен знать и уметь учитель для использования модульной технологии?

Для использования модульного обучения учителю на уроке необходимо

ЗНАТЬ:

- теоретические основы МО (цели, принципы, подходы);

- типологию уроков (структуру модульного учебного занятия);

- логику усвоения (восприятие, осмысление, понимание, запоминание, применение по образцу, применение в измененной ситуации);

- каждый этап урока (цель, содержание учебного материала, выполнение учащимися, виды проверок, итог, рефлексия);

- методики КСО и ГСО;

- уровни овладения знаниями (репродуктивный, конструктивный, творческий).

УМЕТЬ:

- составлять модульную программу;

- разрабатывать технологическую карту;

- выводить тему урока и целеполагание вместе с учениками;

- выводить знания и формируемые умения на 3 уровнях (репродуктивный, конструктивный, творческий);

- составлять обучающие и развивающие карточки для определения уровня обучаемости и обученности;

- составлять тесты на 3 уровнях, разноуровневые контрольные работы;

- определять зону ближайшего и актуального развития ученика;

- выводить обученность по итогам проверочных работ;

- различать понятия знать и уметь отбирать нужный для данного урока учебный материал;

- вести тематический учет знаний и определять уровень обучения и развития учащихся.

Система действий учителя при составлении модульной программы

Модульная программа по русскому языку открывается пояснительной запиской, в которой рассказывается, по какому учебнику составлена программа, расчет часов в неделю, какие блоки-модули являются ее основными разделами.

Далее следует распределить весь учебный материал курса на блоки модули с указанием темы модуля и количества часов на данный модуль-раздел.

Краткая характеристика содержания блоков-модулей и обязательные знания и умения, которые учащиеся должны получить к концу обучения по данной программе.

Каждому блоку-модулю дается своя тема и формулируется комплексно-дидактическая цель на трех уровнях: значение этих знаний для духовного развития личности, для жизненной практики; знания, умения.

Далее следует название модулей по теме, часы, тип учебного занятия, вид контроля, сроки. Все эти данные вносятся в таблицу.

Каждому типу учебного занятия соответствует педтехнология (КСО) и вид контроля.

Система действий учителя при составлении технологической карты

После того, как составлена программа, начинается работа по составлению технологической карты темы.

Технологическая карта помогает учителю правильно формировать знания и умения по данной теме, определять, как учащиеся усвоили данную тему, на каком уровне обучения они находятся, так как умения ранжированы на трех уровнях. Технологическая карта служит для самоконтроля и самопроверки знаний учащихся. Ученик, используя технологическую карту, проставляет себе прогностическую оценку (+ ?), а учитель, проверяя обучаемость и уровень обученности, исходя из заложенных знаний и умений в технологической карте, ведет отслеживание результатов обучения по данной теме и сверяет свой результат с прогнозом учащихся. Для проверки знаний используется развивающая карточка. В технологической карте закладывается и формирование учебно-коммуникативных умений и навыков учащихся. Данные технологические карты позволяют четко спланировать деятельность учителя и ученика по каждой теме в течение года.

Система действий учителя при составлении модуля

В модульной технологии выделяется пять типов учебных занятий:

- урок изучения новых знаний (лекция, экскурсия, лабораторная работа, вводный урок, учебный практикум — имеют своей целью изучение и первичное закрепление новых знаний);

- урок закрепления знаний (практикум, собеседование, консультация, отработка материала — имеют своей целью вторичное закрепление усвоенных знаний, выработку умений по их применению);

- урок комплексного применения знаний (цель — вторичное закрепление усвоенных знаний, выработка умений по их применению, перенос в новые условия);

- урок обобщения и систематизации знаний (семинар, конференция — имеют своей целью обобщение единичных знаний в систему);

- урок контроля, оценки и коррекции знаний (проверочная работа, контрольная работа, тест, общественный смотр знаний, зачет — имеют своей целью определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками, провести оценку своей деятельности каждым учеником, ее результатов и себя в ней).

Каждый тип учебного занятия имеет свою структуру.

Структура модуля должна соответствовать логике учебного занятия того или иного типа

ПЕРВЫЙ ШАГ — определение интегрирующей цели модуля (ТДЦ).

Учителю следует формулировать ТДЦ и осуществлять ее на уроке. В зависимости от учебного предмета, темы урока, учитель ставит его цель или предлагает сделать это самим ученикам. Задача учителя донести цель работы до учеников, выработать умение у них ставить перед собой цели в соответствии с задачами урока. ТДЗ — запрограммированный результат данного урока. Несет в себе три функции: обучающую, развивающую, воспитывающую.

ВТОРОЙ ШАГ — разбиение на учебные элементы в соответствии с логикой построения того или иного типа учебного занятия.

ТРЕТИЙ ШАГ — формулирование цели каждого учебного элемента.

Каждый этап урока решает определенные дидактические задачи, только ему присущие. При планировании нужно предусмотреть показатель реального результата решения задачи. Цель должна быть диагностической, т.е. настолько точно и определенно поставленной, чтобы можно было делать заключение о степени ее реализации и построить вполне определенный дидактический процесс, гарантирующий ее достижение за заданное время.

ЧЕТВЕРТЫЙ ШАГ — определение содержания каждого учебного элемента.

Учителю следует помнить, что осуществляя переход от одного учебного элемента к другому, надо усложнять учебный материал, переводить деятельность учащихся с репродуктивной к творческой, поэтому на модульном занятии следует предусмотреть все виды деятельности учащихся.

Чаще всего модульный урок начинается с психологического настроя и проверки готовности детей к уроку, затем следует проверка домашнего задания (актуализация опорных знаний), совместный вывод темы и целеполагания на разных этапах модуля. Используются различные методы мотивации, через создание ситуации успеха, создание наглядно-образных представлений, через поощрение, использование познавательного и занимательного материала, так же создание проблемных ситуаций, интриг.

Также не следует забывать и о самом главном средстве на модульном уроке-алгоритме управления учебной деятельностью ученика. Данный алгоритм может быть заложен в различных средствах обучения (памятках, алгоритмах, модульных карточках, схемах, сигналах для обратной связи, схемах-опорах)

На модульных уроках также используется оценочная деятельность ученика:

- самооценка (сам оценивает свои знания);

- взаимооценка (осуществляется при работе в паре);

- прогностическая оценка (оценивают свои знания и умения перед выполнением задания: Как я справлюсь?).

Оценочная деятельность позволяет учителю и ученику определять уровень усвоения учебного материала и выявить западающие проблемы, а затем наметить индивидуальную и групповую коррекционную работу.

На этапе изучения и первичного закрепления новых знаний необходимо проверить уровень усвоения учащимися нового материала. После объяснения темы, учитель предлагает детям базисный тест для определения обучаемости. По обучаемости формируются разноуровневые группы в классе, ведется коррекционная работа с учениками до доведения их знаний до базисного уровня, если это необходимо.

В целях проверки умения самостоятельно в комплексе применять знания в новых условиях учащимся предлагается модель развивающей карточки на трех уровнях, где они выполняют задания последовательно с учетом индивидуальных возможностей. Чаще всего данная карточка используется на уроке обобщения и систематизации знаний учащихся.

Итоги самостоятельной работы по развивающей карточке позволяют учителю определить, на каком уровне находится ученик.

На уроках закрепления и отработки материала, возможно, использовать карточку со свободным выбором задания по цветовому сигналу

- желтый — репродуктивный

- синий — конструктивный

- зеленый — творческий

Для отработки материала на уроке используются различные методики КСО.

Применение КСО в модульной технологии.

Практическая основа технологии модульного обучения — различные методики коллективных способов обучения (КСО). Эти методики в зависимости от целевой направленности уроков могут успешно применяться как на первом этапе при самостоятельной работе над новым материалом, так и на втором — при отработке последующего материала. При этом развиваются все компоненты деятельности человеческого «само». Приведём характеристики различных методик КСО, которые могут быть использованы при проектировании учебной деятельности на модульном уроке.

Преимущества коллективной формы работы.

- Позволяет реализовать возможность продвижения каждого ученика в процессе обучения со скоростью, определяемой его личными способностями, без перехода на индивидуальное обучение.

- Формирует потребность и умение активно воспринимать, усваивать и передавать информацию.

- Обеспечивает высокую интенсивность обучения.

- Повышает интеллектуальный уровень и культуру, формирует навыки социального и делового общения.

- Повышает комфортность образовательной среды, снимает стресс и, как следствие, улучшает здоровье школьников. Ребята выполняют задания в парах постоянного состава и в парах сменного состава по определённым алгоритмам. Данная методика очень актуальна в период обучения в среднем и старшем звене. Ребята учатся сотрудничать друг с другом, делятся своими знаниями, учатся уважать мнение других людей. Она помогает решать многие проблемы обучения формированию основ самостоятельной работы, общеучебных умений и навыков.

Работа по модульным программам позволяет перевести обучение на субъект — субъектную основу, индивидуализировать работу с отдельными учениками, дозировать виды помощи, работать в системе по отслеживанию результатов обучения. А так же изменять формы общения ученика и учителя, используя КСО, развивающее обучение, применять дифференцированный подход к каждому ученику.

Используя модульное обучение, учитель создает благоприятные условия для выработки у учащихся навыков самоконтроля, взаимоконтроля, сотрудничества с другими учащимися. Дети оживленно ведут содержательную беседу, принимают участие в дискуссии, анализируют, делают выводы, подводят итоги работы, оценивают себя и других, определяют для себя цель работы, выводят совместно с учителем цель работы и тему урока

Как видим, данная технология имеет четкую структуру. Учебный материал направлен на решение интегрированной дидактической цели, обеспечивает системность деятельности учащихся при индивидуальной и групповой работе, при этом все участники учебного процесса оперируют одинаковыми понятиями. Технология блочно-модульного обучения базируется на единстве принципов, системности, проблемности и модульности. Теоретическая значимость и новизна технологии состоит в том, что она рассматривается в комплексе: целевой компонент, принципы, способы проектирования содержания обучения, систем задач и упражнений, конструирование дидактических материалов и рейтинговая система контроля и оценки учебных достижений. Основной целью модульного обучения является активизация самостоятельной работы учащихся на протяжении всего периода обучения. Реализация данной цели позволит:

- повысить мотивацию изучения предмета;

- повысить качество знаний;

- повысить уровень образовательного процесса в целом.

Способ построения обучающего модуля. Технологическая карта

Слово “модуль” (от лат. modulus – “мера”) имеет различные значения в области математики, точных наук и архитектуры, но, в общем, он означает единицу меры, величину или коэффициент.

Модульное обучение предполагает жёсткое структурирование учебной информации, содержание обучения и организацию работы учащихся с полными, логически завершёнными учебными блоками. В модуле чётко определены цели, задачи и уровни изучения темы, названы умения и навыки. В нём всё заранее запрограммировано: не только последовательность изучения учебного материала, но и уровень его усвоения.

Структура модуля

| Номер Учебного элемента |

Название учебного элемента. Цели и задачи формулируются для ребёнка. |

Управление обучением (содержание, формы, методы). |

Рекомендации (Как сделать?) |

Время работы. Как работать. Оцени работу по эталону, ключу. Взаимопроверка |

|

УЭ -0 |

Цели и задачи модуля. Актуализация целей. |

Методическое руководство. |

Необходимые знания и умения. |

Работа в парах. Взаимопроверка |

|

УЭ- 1 |

Учебный модуль. Цель элемента. |

Входной контроль. |

Пояснения к учебному материалу. |

|

|

УЭ — 2 |

Обобщение. Цель элемента. |

Источники информации, алгоритмы решения задач. |

||

|

УЭ — 3 |

Контроль (самоконтроль и выходной контроль по трём уровням). |

Проверка по ключу, эталону. |

Технологическая карта конструирования темы или раздела

- № урока – модуля в разделе …

- № урока модуля в теме …

- Тема урока…

- Триединая цель урока (темы)…

- Дифференцированная цель урока для ученика…

- Что должен знать ученик в конце темы …

- Что должен уметь ученик в конце темы …

- Формируемая область понимания …

- Закрепление и развитие общеучебных умений и навыков …

- Воспитание на материалах темы …

- Тип урока и применённой педагогической технологии …

- Вид контроля: самоконтроль, взаимоконтроль, экспертная оценка.

Лист учёта контроля

Лист учёта контроля учитель раздаёт каждому ученику перед началом урока (или в конце изучения целого блока). По этому листу ученик сам выставляет себе оценку по количеству набранных им баллов.

Фамилия, имя ученика

| Учебный элемент (этапы работы) |

Количество баллов по номерам заданий. |

Итого (кол-во баллов) |

||

|

№1 |

№ 2 |

№ 3 |

||

|

УЭ — 1. |

Заключение

Возможности модульной технологии велики, так как раскрывают новые возможности и для ученика и для учителя. Благодаря этой технологии центральное место в системе “учитель – ученик” занимает учащийся, который выполняет задание в тот отрезок времени и с той степенью понимания, осмысления и запоминания, которой соответствует его индивидуальным возможностям.

Мотивация обучения повышает интерес к предмету, занятость каждого ученика исключает нарушения дисциплины.

Задания, которые подготовил учитель, предполагают работу ученика с текстами учебника, хрестоматии, художественной, научно-популярной литературы; наблюдения; экспериментальную работу.

При выполнении заданий школьник может проверить и оценить себя, посоветоваться с товарищем, если нужно поспорить с ним, попросить помощи, проконсультироваться с учителем. Всё это отличает модульное обучение от традиционного обучения.

Модульная технология обучения позволяет определить уровень усвоения нового материала учащимися и быстро выявить пробелы в знаниях.

Использованная литература

- А.Дистервег. Технология модульного обучения.

- Шер Е.А. Методическая разработка на тему: «Использование технологии модульного обучения на уроках русского языка в условиях введения ФГОС».

- Михайлова Е.М. Технология модульного обучения на уроках русского языка. Модульный урок «Имя прилагательное как часть речи», 6-й класс.

- Кибирева Н.А. Использование технологии модульного обучения на уроках русского языка и литературы.

- Публикации, взятые из педагогических сайтов.

Технология модульного обучения на уроках русского языка.

Модульный урок «Имя прилагательное как часть речи». 5-й класс

Тип урока: Урок систематизации.

Задачи:

- Сформировать знания об имени прилагательном как части речи.

- Воспитывать самостоятельность, внимание.

Методы и приемы:

- Словесные (беседа).

- Практические (упражнения).

- Метод работы под руководством учителя.

- Метод работы с учебником.

Общая цель: Систематизировать и обобщить знания о прилагательном.

В результате овладения темой учащиеся должны:

- знать правило;

- определять морфологические, синтаксические признаки имени прилагательного;

- уметь трансформировать, дополнять и моделировать текст;

- уметь видеть роль прилагательных в предложении.

Оборудование: Лист с заданиями модуля каждому учащемуся.

УЭ — 0. Цель:

- Изучить определение имени прилагательного.

- Научиться определять морфологические и синтаксические признаки.

Прочитайте цель и определите, что необходимо усвоить на уроке. (1 мин).

УЭ — 1. Входной контроль.

Цель: Проверить уровень знаний об имени прилагательном.

Прочитайте текст.

Пришла ………. з…ма. Одела д…ревья серебром, зав…лила …….. сугробами л…са, покрыла реки ……… льдом, разукрасила окна ……… узорами. М…хнула гостья ………… крылом и посыпались на землю ………. снежинки.

Ребята, конечно, рады. Они благодарят з…му за ………. морозец. Даже ………… снегири радостно щебечут, расхваливают зимушку.

Зима — ……… время года.

- Каких слов не хватает?

- Подберите подходящие эпитеты, постарайтесь восстановить текст.

- Выпишите словосочетания «прилагательное + существительное», определите род, число, падеж. (Время выполнения 10 минут. Проверяют консультанты).

УЭ — 2. Цель: Изучить правило «Прилагательное как часть речи».

Вам поможет: п. 101, 81

- Расскажите соседу по парте правило.

- Затем поменяйтесь ролями.

- Оцените друг друга, отвечая на вопросы:

- По каким признакам отличается имя прилагательное от других частей речи?

- Какой постоянный морфологический признак у имени прилагательного?

- Как изменяются имена прилагательные?

- В какой форме бывают имена прилагательные?

- Какова роль прилагательных в предложении?

(время выполнения 10 минут).

УЭ — 3. Промежуточный контроль.

Цель: Проверить умение применять теоретические знания на практике.

Упражнение № 567 – выразительное чтение, морфологический и морфемный разбор.

Взаимоконтроль. 10 минут.

УЭ — 4. Упражнения для закрепления.

1) Допишите окончания прилагательных. Определите род, число, падеж:

- син_ лентой;

- из глубок_ норы;

- махров_ гвоздику;

- в зимн_ саду.

2) Подчеркните грамматическую основу в предложениях:

- Здоровье дороже золота.

- Сегодня небо светлее.

3) Упражнение № 568. В случае затруднения обращайтесь к учителю. Время выполнения 10 минут. Самопроверка.

УЭ — 5. Цель: Оценить полноту усвоения учебного материала.

Как вы считаете, достигли ли вы поставленной цели? (См. общую цель).

УЭ — 6. Выходной контроль.

Цель: Оцените полноту усвоения учебного материала в соответствии с поставленными задачами и целями.

Заполните листок контроля, оценив свою работу на уроке:

- «5» — все задания выполнил верно;

- «4» — допустил 1 -2 ошибки;

- «3» — выполнил половину задания;

- «2» — почти ничего не смог выполнить.

(Время выполнения 3 минуты).

Листок контроля

| УЭ |

Вид контроля |

Оценка |

итоговая |

|

УЭ-0 |

|||

|

УЭ-1 |

|||

|

УЭ-2 |

|||

|

УЭ-3 |

|||

|

УЭ-4 |

|||

|

УЭ-5 |

|||

|

Итог |

УЭ – 7. Задание на дом (дифференцированное).

- П. 101, № 570.

- Написать сочинение-рассуждение «Какая часть речи помогает нарисовать выразительную и яркую картину?».

- Проработать материал модуля еще раз.

ТЕХНОЛОГИЯ МОДУЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ

Введение

В современных условиях возрастает роль образования, т.к. образование – мощный фактор, который способствует изменению и развитию не только отдельного человека, но и общества в целом. Поэтому поиск новых образовательных технологий становится актуальной проблемой [1,с. 107].

Использование современных технологий направлено на повышение качества образования, на оптимизацию процесса обучения, на повышение уровня культуры подрастающего поколения в работе с техническими информационными средствами. Одной из современных образовательных технологий является технология модульного обучения.

Модульное обучение – это такая педагогическая технология, при которой обучающиеся работают с учебной программой, составленной из модулей. Модульное обучение очень близко по своим идеям и организационным формам программированному обучению. Учебные модули и тесты могут быть легко перенесены в компьютерную среду обучения [13, с.160].

В настоящее время в школах активно применяют такой вид обучения. Актуальность уроков модульной технологии заключается в том, что структура и организация учебной деятельности обучающихся приближает современное обучение к индивидуальному, личностно-ориентированному обучению.

Ценность модульной системы обучения в том, что она, воспитывая умение самостоятельно учиться, развивает рефлексивные способности. Существенно, что при модульной системе, когда учебная деятельность структурируется на: учебные ситуации, контроль и оценку, актуализируются аналитические, исследовательские умения.

Модульная технология обучения одной из своих целей ставит обеспечение гибкости, приспособление к индивидуальным потребностям личности и уровню ее базовой подготовки и создает условия для развития мышления, памяти, творческих наклонностей, способностей обучающихся и повышает эффективность профессионального обучения.

В отечественной дидактике авторами идеи технологии модульного обучения общепризнаны П. Я. Юцявичене и Т.И. Шамова.

Таким образом, вопросы применения модульной технологии являются важными, поэтому мы выбрали данную тему для изучения.

Тема исследования: «Технология модульного обучения в образовательном процессе школы»

Проблема: какова специфика применения модульной технологии обучения в школе.

Цель: изучить особенности применения технологии модульного обучения на уроках.

Объект исследования: педагогические технологии.

Предмет исследования: технология модульного обучения.

В соответствии с целью исследования были определены следующие задачи:

1) Изучение литературы по проблеме применения технологии модульного обучения в образовательном процессе школы.

2) Анализ специфики применения технологии модульного обучения на разных уровнях образования

3) Практическое изучение особенностей технологии модульного обучения

Методы исследования:

1.Теоретические: анализ и обобщение по теме исследования.

2.Эмпирические: изучение и обобщение педагогического опыта.

Технология модульного обучения в психолого-педагогических исследованиях.

1. Возникновение идеи модульного обучения и ее развитие в истории педагогики

Модульное обучения- способ организации учебного процесса на основе блочно-модульного представления учебной информации.

Модульное обучение начало зарождаться в конце второй мировой войны. В то время нужны были очень необходимы системы обучения профессиональным умениям в короткий период. Были подробно исследованы промышленные задачи и разработаны инструкции согласно их теоретическому и технологическому использованию, а также инструкции по технике безопасности в разных областях промышленности. Это было уже разновидностью модульного обучения, но этот термин еще не был адаптирован к образованию и профессиональному обучению. Только лишь через десять лет авторитеты в области образования и профессионального обучения отреагировали на тенденцию систематизировать техническое и профессиональное обучение на модульной основе [6, с.63].

Идеи модульного преподавания берут начало в трудах Б.Ф. Скинера и получают теоретическое обоснование и развитие в работах зарубежных ученых, таких как Дж. Расселла , Б. и М. Гольдшмид , К. Курха , Г. Оуeнса. Толчком к введению модульных технологий послужила конференция ЮНЕСКО. Она проходила в Париже в 1974 году. Она советовала «создание открытых и гибких структур образования и профессионального обучения, позволяющих приспосабливаться к изменяющимся потребностям производства, науки, а также адаптироваться к местным условиям». Данным требованиям наилучшим образом отвечало модульное обучение. Оно позволяло гибко строить содержание из блоков, соединять различные виды и формы обучения, выбирать наиболее оптимальные из них для определенной группы обучающихся, которые получали возможность самостоятельно работать с предложенной им индивидуальной учебной программой в удобном для них темпе [7, с.256].

Заинтересованность разных ученых к модульному обучению обуславливается стремлением к достижению различных целей. Б. и М. Гольдшмид, Дж. Расселл стремились предоставить обучающемуся работать в подходящем для него темпе, избрать оптимальный для определенной личности метод учения; Дж. Клингстед, С. Курх стремились помочь обучающимся определить свои сильные и слабые стороны, также дать возможность тренироваться самостоятельно, используя исправляющие модули; В.М. Гареев, Е.М. Дурко, С.И. Куликов, Г. Оуенс хотели соединить различные методы и формы обучения; В.Б. Закорюкин, В.И. Панченко и др — гибко строить содержание обучения из сформированных единиц учебного материала; И. Прокопенко, М.А. Чошанов и П. Юцявичене — достигнуть высокого уровня готовности обучающихся к профессиональной деятельности; В.В. Карпов, М.Н. Катханов, М.А. Анденко – определить междисциплинарные связи и найти решения трудности взаимодействия между специальными кафедрами высшей школы; М.Д. Миронова, В.Ю. Пасвянскене, М. Тересявичене — систематизировать знания и умения по учебной дисциплине [6, с.63].

В советском союзе модульное обучение возникло в конце 80-х годов благодаря трудам исследователя П.А. Юцявичене и ее учеников.

Создатели данного исследования представляют цель модульного обучения в формировании подходящих условий развития личности путем обеспечения гибкости содержания обучения, приспособления к индивидуальным потребностям личности, а также уровню ее базовой подготовки с помощью организации учебно-познавательной деятельности согласно индивидуальной учебной программе [11, с56].

К настоящему времени разработано и успешно используется много различных вариантов технологии модульного обучения. Разрабатываются все новые и новые модульные программы, модульные учебные пособия, модульные учебные курсы. Модульное обучение, как технология, в ее различных вариантах и модификациях применяется не только в вузах, но и в средних общеобразовательных школах, в колледжах и техникумах, в институтах повышения квалификации специалистов, в бизнес – школах.

Таким образом, технология модульного обучения развивалась на протяжении нескольких лет. Данным способом обучения интересовалось много ученых и до сих пор он является наиболее оптимальным для работы учителя с обучающимися.

2. Характеристика технологии модульного обучения

Модульное обучение – это обучение, при котором учебный материал разделен на информационные блоки-модули. Методика подобного преподавания построена на самостоятельной работе обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с установленной целью обучения [13, с.160].

Главный компонент структуры в этой технологии – информационный модуль.

Модуль – это отдельный блок, содержащий теоретический материал, тренировочные задания, методические советы для обучающихся. Составляющий компонент модуля – контрольные вопросы и тесты, а также ключи для самопроверки, либо взаимопроверки. Благодаря изучению модуля ученики добиваются конкретной дидактической, либо педагогической цели.

Модуль состоит из следующих компонентов:

- точно сформулированная учебная цель (целевая программа);

- банк информации: собственно учебный материал в виде обучающих программ, текстов;

- методическое руководство по изучению материала (достижению целей);

- практические занятия по формированию необходимых умений;

- комплекс оборудования, инструментов, материалов;

- диагностическое задание, которое строго соответствует целям, поставленным в данном модуле [14, с.274].

У применения модульного обучения в школе есть ряд целей:

• Освоение учебного материала в ходе активной деятельности учеников.

• Развитие навыков самостоятельности и самоконтроля.

• Повышения познавательной заинтересованности обучающихся.

• Развитие у обучающихся умения составлять план собственной работы.

Принципы модульного обучения [7, с.256].

• Модульность. Учебный материал делится на отдельные законченные блоки, логически связанные между собой и объединенные одной дидактической целью.

• Динамичность. Модули можно свободно дополнять, заменять в зависимости от изменений в программах, по которым строится обучение.

• Гибкость. Адаптация содержания модуля к индивидуальным запросам обучающихся.

• Осознанная перспектива. Перед учениками устанавливаются ближайшие и дальнейшие цели. Обучение основывается на осознанном отношении к процессу изучения знаний.

• Индивидуальные консультации и инструкции для каждого обучающегося.

Принцип модульности подразумевает цельность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в виде системы учебных элементов. Из блоков-модулей, ровно как с компонентов, проектируется учебный курс согласно дисциплине. Элементы внутри блока-модуля взаимозаменяемы и подвижны. Освоение учебного материала происходит в ходе законченного цикла учебной деятельности. Гибкость подобного решения базируется на вариативности уровней сложности и трудности учебной деятельности [10, с.352].

Сам модуль может представлять содержание курса в трех уровнях: полном, сокращенном и углубленном.

Содержание учебного занятия проектируется из нескольких логически связанных между собой модулей, каждый из которых решает определенную учебную задачу. На выполнение модуля предоставляется фиксированное время. Вместе все модульные блоки ориентированы на достижение предметных и индивидуальных результатов.

Методика базируется на деятельностном подходе, нацелена на личность каждого ученика. Подразумевается самостоятельная работа обучающихся в освоении материала. Минимальная длительность обучения – 2 академических часа. Учащиеся должны быть психологически готовы к самостоятельной деятельности со значительно высокой степенью интенсивности. Поэтому возраст школьников, которые эффективно смогут работать в технологии модульного обучения – 13-14 лет [5, с.96].

Модульное обучение основано на следующей основной идее: обучающийся должен учиться сам, а учитель обязан осуществлять управление его учением: мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, контролировать. По мнению авторов данной технологии, оно интегрирует в себе все прогрессивное, что накоплено в педагогической теории и практике [15, с.96].

Модули могут быть более или менее крупными. Определенной фиксации требует последовательность прохождения для некоторых модулей, где один опирается на результаты изучения другого (это происходит, конечно, прежде всего для модулей одного предмета, но также и между модулями математики и опирающимися на них модулями физики, химии и биологии и т.д.). Кроме того, могут возникать и связи типа одновременного (синхронизированного) прохождения модулей по разным предметам, что является вариантом их интегративного изучения.

Модуль обычно состоит из блоков, но могут и модули объединяться в блоки (эстетический блок, блок коррекционных программ)

Блок учебного материала – это часть учебного материала, выделенная по какому-либо признаку (сходству, расположению, объему, функциям и т.д.). Размеры познавательного блока могут быть весьма различными: от абзаца до раздела материала, от предмета до нескольких дисциплин. Блочное обучение осуществляется на основе реконструирования учебного материала в блоки, обеспечивающие ученикам возможность сознательно выполнять разнообразные интеллектуальные функции и использовать приобретаемые знания и умения при решении учебных задач.

Выделяются следующие последовательные блоки такой обучающей программы:

- информационный блок;

- тестово-информационный блок (проверка усвоения информации);

- коррекционно-информационный блок (в случае неверного ответа – дополнительные разъяснения, помощь, упражнения);

- блок применения – решение задач, выполнение заданий на основе полученных знаний;

- блок проверки и коррекции. Изучение следующей темы повторяет вышеприведенную последовательность блоков.

Целевые ориентации данной технологии:

- Освобождение учителя от чисто информационной функции в пользу консультационно-координирующей.

- Создание условий для совместного выбора педагогом и учащимися оптимального пути обучения.

- Формирование умений самостоятельного учения, самообразования.∂ Развитие рефлексивных способностей учащихся.

- Создание для обучающихся адаптивного развивающего образовательного пространства.

- Формирование критического мышления

Таким образом, традиционные методы и приемы обучения не настолько полно и эффективно дают возможность учащимися усвоить знания по программному материалу. Блочно-модульное обучение результативнее и продуктивнее, способствуют высокому уровню специальных профессиональных навыков, изменению функций преподавателя: он становится консультантом, собеседником учеников.

3. Модульная программа, модульный урок

В зависимости от объема учебного материала в модульном обучении выделяют: модульный урок, модульная программа, модульное планирование учебного материала.

Модульная программа – это система средств, приемов, с помощью и посредством которых достигается интегрирующая дидактическая цель в совокупности всех модулей конкретной учебной дисциплины. Она разрабатывается преподавателем на основе определения основных идей курса. Каждой такой идее соответствует разработанный преподавателем модуль. Их совокупность обеспечивает реализацию основной цели изучения всей учебной дисциплины [8, с.432].

Модульная педагогическая методика проектируется на основе ряда целей, которые обязаны быть осмысленными и приняты учащимися, иначе нарушится целостность цикла учебной деятельности, состоящего из следующих элементов:

- принятие цели учащимся;

- подготовка к восприятию нового материала;

- практическая учебная деятельность; анализ содержания;

- построение доказательств;

- подведение итогов учения;

- постановка новых целей.

Конструирование ряда целей –отличительная черта технологии модульного обучения. Ключевой целью самой технологии считается формирование удобного темпа работы для каждого учащегося. Каждый обучающийся получает возможность определить собственные возможности в учении и приспособиться к тем уровням изучения материала, которые предложит ему учитель. Использование принципа планирования парной деятельности учителя и обучающегося имеет огромную воспитательную значимость. Научить учащихся выполнять задание вовремя, значит научить их учиться ответственно [15, с.96]. Идея структурирования реализуется на уровне целей обучения и на уровне содержания учебного материала модульных программ, модулей и учебных элементов. Каждый учебный курс уже содержит учебные модули (темы), состоящие из блоков — модулей содержания теоретического учебного материала и блоков алгоритмических предписаний учебных умений и навыков, которые содержатся в каждой учебной программе.

Роль преподавателя:

Учитель разбивает учебный материал на блоки, составляет модульную программу, разрабатывает модульные уроки [2, с.336].

Главная цель – организация самостоятельной деятельности учащихся при работе с модулем. Для этого в продолжение занятия преподаватель контролирует учебный процесс, оказывает консультационную помощь. Следит за временем выполнения каждого учебного элемента и сообщает обучающимся о лимите времени.

Преимущество для обучающихся

• Самостоятельное освоение учебного материала.

• Психологическая комфортность на занятиях.

• Работа с модулями осуществляется в индивидуальном темпе.

• Индивидуальная траектория работы на каждом модульном уроке.

Преимущество для учителя

• На уроке освобождается время для индивидуального консультирования учащихся.

Основные трудности для учащихся

• Временной дефицит при выполнении заданий.

• Высокий темп выполнения заданий.

• Не все обучающиеся умеют работать самостоятельно. Низкое и фрагментарное качество освоения учебных тем.

Основные трудности для учителя

• Разработка материалов для модуля (комплект заданий, тестов, инструкций) требует больших затрат времени и сил.

• Необходим высокий уровень профессиональной компетенции.

• Материальные затраты на копирование комплектов заданий для каждого учащегося.

Модульный урок имеет ряд своих особенностей:

- Каждый урок следует начинать с процедуры мотивации. Например: обсуждение эпиграфа к уроку, использование входного теста с самопроверкой, небольшой графический диктант и т.д.

- Целенаправленное формирование и развитие приемов учебной деятельности.

Структура модульного урока [11, с.56].

1. Мотивационный этап. Беседа, настраивающая на самостоятельную деятельность на уроке. Инструкции к последующей работе.

2. Работа с модульными блоками – учебными элементами, которые структурируются в определенном порядке, нумеруются и предлагаются учащимся в индивидуальных комплектах. Ограничения: количество учебных элементов на уроке должно быть не более семи.

3. Рефлексия. Самооценка уровня продуктивности работы на уроке. Дифференцированное задание для работы дома, выбор которого зависит от результата работы с модулем.

Содержание учебных элементов в модуле:

• учебный элемент 0 – для учащегося определяется цель, которая будет достигнута в результате освоения модуля по теме урока.

• учебный элемент 1 – входная диагностика, проверяющая сформированность необходимых умений для освоения модуля. Дается ключ для самопроверки или взаимопроверки, если предполагается парная или групповая работа.

• учебный элемент 2 – учебный элемент 6 – обучающие модули, которые включают теоретические и практические задания.

• учебный элемент 7 – выходная диагностика, оценивающая степень усвоения темы. Ключ к заданию может быть у учителя или также проводится самопроверка.

В печатных комплектах для учащихся обязательно размещается технологическая карта, которая включает следующие элементы:

• Номер учебного элемента. Время на выполнение каждого учебного блока.

• Учебный материал.

• Инструкции для выполнения каждого учебного элемента.

• Ключи (если предусмотрена самопроверка).

Каждый модуль строится по следующей схеме: 1) название модуля; 2) интегрирующая дидактическая цель; 3) целевой план действий учащихся; 4) банк информации: а) входной контроль; б) объяснение нового материала (или повторение ранее изученного материала); в) закрепление нового (ранее изученного) материала; 5) выходной контроль [13, с.160].

Рассмотрим подробнее каждый из составных элементов модуля.

Интегрирующая дидактическая цель отражает общую цель, которую должны достигнуть учащиеся при изучении каждого модуля (например, дать учащимся представление о сложном предложении и его признаках; дать учащимся представление о стилистических особенностях сложносочиненного предложения; научить учащихся расставлять знаки препинания в бессоюзном сложном предложении).

Целевой план действий учащихся конкретизирует интегрирующую дидактическую цель. Он строится с соблюдением принципа триединства целей: образовательные, развивающие и воспитательные цели (например, научить учащихся определять сложное предложение по его признакам; развивать умение характеризовать сложное предложение; воспитывать интерес к русскому языку).

Входной контроль знаний и умений проводится для того, чтобы получить информацию об уровне усвоения ранее изученного материала и уровне готовности учащихся к работе, при этом наличие или отсутствие входного контроля обуславливается типом проводимого урока [14, с.274].

В качестве входного контроля знаний и умений учащихся могут быть использованы небольшие словарные диктанты (например, сумасшедший, авиаперевозки, стереозапись, ультрафиолет, пол-яблока, пол-Европы, полумаска), контрольные вопросы (например, какое предложение называется простым/сложным?), задания на установление соответствия (например, установите соответствие: 1) лебеди(н/нн)ый; 2) лу(н/нн)ый; 3) маринова(н/нн)ый; 4) выкраше(н/нн)ый; 5) деревя(н,/нн)ый. А. Пишется Н; Б. Пишется НН), мини-тесты (один-два вопроса), задания на распределение слов по столбикам (например, распределите слова на два столбика (пишется Н; пишется НН): оловя(н/нн)ый солдатик, кожа(н/нн)ый плащ, недли(н/нн)ая история, опубликова(н/нн)ый роман, образова(н/нн)ый человек, краше(н/нн)ые стены) и т.п.

Задания входного контроля, также как и задания всего модуля, имеют трехуровневую систему: «уровень А» (характеристики: минимальный уровень усвоения материала, низкая обучаемость и низкий уровень учебных умений, наличие пробелов в знании изученного материала), «уровень В» (характеристики: невысокая обучаемость, компенсируемая отдельными мыслительными операциями, прилежанием, организованностью и т.п.), «уровень С» (характеристики: углубленный вариант содержания материала, высокая обучаемость, высокий уровень организации, положительное отношение к учению). Для каждого уровня предполагаются свои упражнения, соответствующие уровню усвоения материала и способностям учащихся. Если ученик не справляется с заданием входного контроля, то он отвечает на альтернативный вопрос, который поможет ему выполнить упражнение и перейти к дальнейшему изучению материала [9, с.69].

Объяснение нового материала представлено в виде лекций, заданий для наблюдений, слайдовых презентаций и т.п. Оно может быть как разноуровневым, так и адаптированным для всех категорий учащихся.

Повторение ранее изученного материала представлено, как правило, в виде заданий для наблюдения, в ходе которых учащиеся самостоятельно (или под руководством учителя) вспоминают материал.

Закрепление нового (ранее изученного) материала распределено по трем уровням: «А», «В», «С». Каждое задание содержит частную дидактическую цель (т.е. обоснование того, для чего выполняется данное упражнение) и методический комментарий для учащихся, который представляет собой алгоритм выполнения задания. Методический комментарий является полезным, т.к., прочитав его, ученик может выполнить упражнение самостоятельно, не обращаясь за разъяснением к учителю.

Задания, направленные на закрепление (повторение) материала, располагаются по возрастающей сложности: от простых к более сложным (например, урок на тему «Типы сложных предложений. Средства связи между частями сложного предложения». Виды заданий: Задание 1. Ответьте на вопросы. Задание 2. 1. Распределите предложенные союзы на две группы: сочинительные и подчинительные. Задание 3. 1. Прочитайте предложения. 2. Определите вид связи в нем: союзная или бессоюзная. Задание 4. 1. Прочитайте предложения. 2. Определите его тип (ПП, ССП, СПП, БСП). 3. Расставьте знаки препинания там, где это необходимо. Задание 5. 1. Посмотрите на схемы сложных предложений. 2. Составьте к ним свои примеры) [11, с.56].

Цель выходного контроля – показать уровень усвоения учащимися изучаемой темы. Выходной контроль представлен в виде теста с одним или несколькими вариантами ответов (например, найдите неверное утверждение, найдите сложное предложение, укажите верную характеристику предложения, определите количество грамматических основ в предложении и т.д.); задания также расположены от простых к сложным и соответствуют трем уровням.

Модули в учебный процесс целесообразно вводить постепенно: начинания с отдельных уроков, курсов, предметов и с конкретных учащихся с хорошо сформированными навыками самоуправления учебной деятельности в старших классах технологию модульного обучения можно полностью ввести в педагогический процесс [5, с.96].

Модульное обучение ориентировано, прежде всего, на активную учебную деятельность детей, освоение приемов которой способствует быстрому и качественному усвоению содержания учебных предметов и развитию у учащихся всех “само” – самопланирования, самоанализа, самоконтроля.

Таким образом, модульный урок является одним из начал модульного обучения. Он помогает обучающимся повысить интерес к предмету, ликвидирует перегрузку обучающихся и учителя, повышает результат обучения.

Выводы

Модульное обучение начало зарождаться в конце второй мировой войны. В то время нужны были очень необходимы системы обучения профессиональным умениям в короткий период.

В отечественной дидактике авторами идеи технологии модульного обучения общепризнаны П. Я. Юцявичене и Т.И. Шамова.

Итак, модульное обучение – обучение, при котором учебный материал разбит на информационные блоки-модули. Технология построена на самостоятельной деятельности обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с поставленной целью обучения.

Содержание учебного занятия конструируется из нескольких логически связанных между собой модулей, каждый из которых решает конкретную учебную задачу. На выполнение модуля дается фиксированное время. Вместе все модульные блоки направлены на достижение предметных и личностных результатов.

Модульное обучение делится на модульный урок, модульную программу и планирование в формате модуля.

Модульное обучение учит обучающихся самостоятельному усвоению знаний.

Роль учителя в данной технологии меняется. Он должен мотивировать обучающихся, помогать им.

Если на уроках изобразительного искусства активно внедрять в образовательный процесс модульное обучение, то это позволит создать условия для более качественного обучения, гарантирующего достижение более высоких результатов.

ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ

-помощь ученикам при включении в работу;

-организация живого диалога самих учащихся с целью уточнения общего уровня усвоенных знаний;

-создание проблемных ситуаций перед изучением нового материала. Начало урока не связано с опросом в традиционном его понимании. В основе повторение — живой диалог детей, в ходе которого школьники свободно говорят, высказывают свою точку зрения, спорят. Они не боятся подвергнуться негативным санкциям, услышать отрицательное мнение.

Учитель в ходе диалога поддерживает разговор, направляет, исправляет, дополняет, но никого никогда не оценивает. Он имеет право использовать в работе с детьми только три типа высказывания, каждое из которых позитивное: похвалить ученика; направить, уточнить; заново рассказать ту часть материала, которая понята неправильно.

Поскольку учитель не имеет права ни на одно негативное суждение, детине ждут от педагога неприятностей или наказаний. Они могут допускать ошибки или неточности. Часто в таких классах школьники проявляют желание узнать больше того, что им предлагает программа или учебник, а в ходе повторения они требуют от учителя дополнительных знаний.

На этом этапе работы необходимо исключить поверхностное оценивание и сравнение, которые способны убить всякое желание детей быть включенными в учебный процесс. Безоценочное начало урока будет способствовать не только готовности учащихся к включению в новые познавательные процедуры, но и созданию общего позитивного доброжелательного ровного эмоционального фона в работе учителя и ученика.

На уроке учащимся можно предоставить полную самостоятельность. Скорость работы у всех разная, высвобождается время на поочередные индивидуальные консультации во время выполнения творческой части урока (рисунка, изделия). Модульные уроки очень нравятся учащимся, каждый работает в своем индивидуальном ритме, каждый может вернуться к наиболее сложным понятиям, просмотреть еще раз не совсем понятные моменты изучаемого материала. А также не менее важным является и то, что по модулю работают учащиеся, которые при традиционных методах и формам, как правило, стремятся либо отвлекаться, либо склонны нарушать дисциплину.

Рекомендации по применению технологии модульного обучения

Учебная деятельность при модульном обучении структурируется на учебные ситуации или задачи, учебные действия, контроль, оценку. Процесс усвоения, построенный целиком на деятельности учащихся, при модульной организации обеспечивает глубину и прочность усвоения за счёт раскрытия существенных сторон нового материала и различных форм материализации новых знаний.

Очень важно строить процесс обучения в согласии с процессом усвоения. Этим модульные уроки отличаются от обычных. Они представляют собой полный цикл процесса познания — описание — объяснение — проектирование. Модульная технология в начале каждого этапа деятельности предполагает мотивацию, помогающую учащемуся понять какую информацию и для чего он осваивает.

На подготовительном этапе структурирования учебной модульной программы большое внимания надо уделять:

— изучению учебных возможностей и потребностей учащихся;

— изучению содержания учебной дисциплины;

— обоснованию предыдущих знаний учащихся.

На первом этапе учитель должен умело разложить содержание и по уровню сложности, и по методам работы над ним, не забывая про алгоритмизацию. Это значит, что если, например, при изучении нового материала учитель задает самостоятельную работу с текстом учебника, то обязательно должен продумать наводящие вопросы для учащихся с низким уровнем обученности, рекомендации о дальнейшем направлении для тех, кто выполнил задание полностью, и тех, у кого возникли трудности. При этом для сильных учащихся в содержании должны быть проблемные темы, дополнительная информация и т.д. Ученики имеют разные учебные возможности: кто-то может только узнать знакомые факты, кто-то выполнит несложные действия, а кто-то установит межпредметные связи. Технология модульного обучения должна давать учащимся возможность выбора [3, с.154].

Введение модульной технологии в образовательный процесс нужно осуществлять постепенно, проведя перед этим большую подготовительную работу [11, с.56].

Во-первых, необходимо тщательно проработать учебный материал всего курса, всей темы и каждого урока в отдельности; выделить главные, основополагающие идеи. Необходимо четко знать, что представляет собой комплексная дидактическая цель, и сформулировать для обучающихся интегрирующую цель (УЭ-0), где указывается, что к концу занятия он должен изучить, знать, уметь, понять, определить и т.д.

Во-вторых, нужно определить содержание, объём и последовательность учебных элементов (УЭ), указав время, отводимое на каждый из них, и вид работы обучающихся, алгоритм выполнения заданий, критерии оценки выполнения, коррекцию собственной деятельности.

В-третьих, подобрать дополнительный материал (например, для лекции, беседы), соответствующие наглядные пособия, технические средства обучения, а также задания, тесты и т.д. Затем разработать методическое сопровождение учащихся с учетом индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся.

Необходимо помнить, что для многих учащихся самоцелеполагание, самооценка и рефлексия — очень сложные процессы для учащихся и требуют дополнительной подготовки. Учитель тоже должен изменить свою функцию с информационной на консультирующую [15, с.96].

Учителю, только начинающему знакомство с технологией модульного обучения нет необходимости разрабатывать модульное обучение на целый год, можно начать разработку модульной программы на небольшую тему.

Отдельный модуль можно прописать в произвольной форме, соблюдая золотые учительские правила: учащемуся должно быть все понятно, достаточно проблемно, не перегружено информацией и интересными фактами и предоставлена возможность выбора собственной образовательной траектории.

Рейтинговая форма контроля проста в применении, что помогает как преподавателю, так и обучающемуся.

С самого начала обучения по модульной системе обучающимся выдается памятка по контролю, в которой расписан график проведения контроля, степень знаний, умений и навыков, которыми должен обладать обучающийся в момент прохождения контроля, а также уровень балльной системы (за какой уровень знаний присваивается какой балл), что дает возможность обучающимся построить свою работу. Также в данных критериях указан вид штрафов, поощрений и установленный диапазон рейтинга («удовлетворительно», «хорошо», «отлично»)

Для составления рейтинговой системы контроля преподавателю необходимо решить два вида задач:

– по содержанию: проанализировать содержание материала, выявить основные показатели контроля, четко разделить по целостности восприятия. Для каждого уровня указать конкретное содержание и степень овладения материалом;

– по деятельности: проанализировать каждый вид деятельности, представить его в виде понятного алгоритма (последовательности операций). Разделить все действия на три уровня исполнения, сформулировать критерии оценки каждого уровня, представить результаты по данным уровням.

Изучив опыт учителей, которые использовали в своем обучении технологию модульного обучения, можно сказать, что она является оптимальным методом обучения.

Данный способ обучения позволяет повысить успеваемость за короткие сроки. У обучающегося появляется мотивация получить больше баллов, а следовательно, и хорошую оценку.

Учитель не может отругать обучающегося за то, что у него что-то не получается. Учитель в данной методике выступает как помощник, как консультант. Он должен подбодрять обучающегося такими словами как «молодец», «хорошо» и т.д.

Модульное обучение учит детей самостоятельности и работать в группах или в парах.

Используя модульную технологию, учитель готовится не к тому, как лучше провести объяснение нового, а к тому, как лучше управлять деятельностью обучающихся. Модульная система обучения дает учителю профессиональный рост, а ученику возможность саморазвития, самореализации. В то же время эта система обучения требует от учителя большой предварительной работы, а от обучающегося напряженного труда. Обучающиеся постепенно привыкают к модульным урокам и дают все более высокую оценку своей деятельности.

Заключение

Идеи модульного преподавания берут начало в трудах Б.Ф. Скинера и получают теоретическое обоснование и развитие в работах зарубежных ученых, таких как Дж. Расселла , Б. и М. Гольдшмид , К. Курха , Г. Оуeнса. Толчком к введению модульных технологий послужила конференция ЮНЕСКО.

Модульное обучение – это обучение, при котором учебный материал разделен на информационные блоки-модули. Методика подобного преподавания построена на самостоятельной работе обучающихся, которые осваивают модули в соответствии с установленной целью обучения.

Каждый модуль строится по следующей схеме: 1) название модуля; 2) интегрирующая дидактическая цель; 3) целевой план действий учащихся; 4) банк информации: а) входной контроль; б) объяснение нового материала (или повторение ранее изученного материала); в) закрепление нового (ранее изученного) материала; 5) выходной контроль

Проанализировав теоретические аспекты данной темы и изучив опыт учителей, можно сказать, что модульное обучение обеспечивает индивидуализацию процесса обучение, активизацию познавательной деятельности, условия для творческого развития самовыражения личности.

Таким образом, технология модульного обучения, как и любая педагогическая технология, это, в первую очередь, система, в которую входят совместные действия учителя и обучающихся, это сотрудничество. Учитель получает опыт подготовки и проведения современного урока, начиная от мотивации и совместного целеполагания, и заканчивая оценкой результатов, выставлением и комментированием отметок, и рефлексией. Такой опыт повышает уровень профессиональной компетенции учителя. Обучающиеся формируют умение учиться, приобретая опыт самостоятельной познавательной и рефлексивно-оценочной деятельности.

Библиография

- Баянова Л. А. Технология модульного обучения в школе // Педагогика: традиции и инновации: материалы Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, октябрь 2011 г.).Т. I. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. — С. 107— URL https://moluch.ru/conf/ped/archive/19/956/ (дата обращения: 29.12 2019).

- Буланова-Топоркова М.В., Духовнева А.В., Кукушин В.С., Сучков Г.В. / Педагогические технологии — М.: ИКЦ «МарТ»: — Ростов н/Д: издательский центр «Март», 2006. – с.336 .

- Жанпеисова М.М. Модульная технология обучения как средство развития ученика, — Алматы, 2007 – с.154.

- Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе. Москва, 2000 г

- Муравьева А. А., Кузнецова Ю. Н., Червякова Т. Н. Организация модульного обучения, основанная на компетенциях: пособие для преподавателей. М.: Альфа-М, 2005. – с. 96

- Петренко, А.С. Принципы модульного обучения в отечественном и зарубежном опыте/ А.С. Петренко// Мир образования — образование в мире. — 2015. – С.63

- Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. М., 2005 —с.256.

- Современные образовательные технологии: учебное пособие / под ред. Н. В. Бордовской. М.: КНОРУС, 2011. – с. 432 .

- Скоробогатова Г.Г. Проблемная, проектная, модульная и модульно-блочная технология в работе учителя. М.: МИОО, 2002. – с. 69 .

- Третьяков П.И., Сенновский ИВ. Технология модульного обучения в школе: Практико-ориентированная монография /Под ред. П.И. Третьякова. – М. Новая школа, 2001, — с. 352.

- Маврина И., Погорелова В. Блочно-модульная технология : организационный и содержательный аспекты.// Директор школы. – 2005,№5. – с.56

- Муравьева А. А., Кузнецова Ю. Н., Червякова Т. Н. Организация модульного обучения, основанная на компетенциях: Пособие для преподавателей. М., 2005.

- Чошанов М. А. Гибкая технология проблемно-модульного обучения. М.: Народное образование, 1996. – с. 160 .

- Шамова Т.И. Педагогические технологии: что это такое и как их использовать в школе / Т.И. Шамова, В.В. Пикан, Е.А. Кошелева и др. — Тюмень, 1994. – с.274 .

- Якиманская, Й.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С. Якиманская. — М.: Сентябрь, 1996. – с.96.

Статьи

Психология и педагогика

Что такое модульное обучение?

Всё популярнее с каждым годом становится модульная форма обучения. Благодаря своей динамичности и высоким результатам эта система с успехом завоёвывает себе место в образовательных учреждениях.

Так ли хорошо «учиться по модулям»? Разбираем все плюсы и минусы модульной формы обучения.

12 декабря 2018

Что такое модуль?

Термин «модуль» является ещё совсем молодым понятием в современном образовании России. Естественно, наши с вами родители впервые слышат о такой системе, однако сведущие люди и педагоги знают, что скрывается за этим словом.

Модуль — это часть образовательной программы, в которой изучается несколько предметов и курсов. Часто модулем называют часть программы курса по конкретной дисциплине, комплекс предметов или программу учебного курса.

Главным отличием модульной формы обучения от традиционной является самостоятельная работа учащегося. Школьник изучает предмет, а преподаватель координирует и контролирует его деятельность, организовывая учебный процесс, консультируя и мотивируя ученика. Новая информация преподаётся в виде блоков, при изучении которых и достигается конкретная педагогическая цель. Форма общения между преподавателем и учеником тоже отличается от традиционной формы обучения: школьник имеет индивидуальную траекторию обучения.

Модуль в современном российском образовании является:

-

частью образовательной программы;

-

фундаментом для формирования новых учебных программ;

-

основой для модернизации курсов повышения квалификации.

Структура модульного обучения

Образовательный процесс с модульной формой обучения основывается на учебных планах, утверждённых Министерством образования и наук Российской Федерации.

Структура образовательной программы содержит несколько модулей. Исполнение модулей выражается в кредитах. Один кредит содержит тридцать шесть академических часов. За учебный год учащиеся должны освоить шестьдесят кредитов. Работы по кредиту делятся на:

-

практические и лабораторные работы;

-

лекции;

-

семинары;

-

самостоятельная работа;

-

консультации, экзамены и квалификационная работа.

Каждый модуль состоит из учебных элементов (обычно пять-восемь элементов в одном модуле), состоящих, в свою очередь, из цели, списка материалов, пособий и проверки полученных знаний.

Среди учебных элементов различают:

-

введение,

-

учебные цели,

-

базовые проблемы элемента (кейсы),

-

текстовая информация,

-

упражнения,

-

заключения,

-

библиографический список,

-

словарь терминов.

Цель модульного обучения — организация и осуществление учебного процесса, построенного по принципу самостоятельной работы учащегося, повышение эффективности и качества обучения школьников, формирование универсально-профессиональных компетенций. Учебные модули построены так, чтобы помочь ребёнку разобраться со всеми стоящими перед ним задачами, овладеть нужной информацией, успешно усвоить материал.

Оценка усвоенных знаний происходит посредством рейтинговой системы оценок.

Школа Монтессори

Приемы методики раннего развития детей, разработанные Марией Монтессори, получили широкое распространение. Согласно ее методике, каждый ребенок особенный. Он должен развиваться и обучаться в свободном пространстве при поддержке любящих взрослых. Цель этой книги — показать различие между дошкольными и школьными группами, а также выявить потенциал начальной школы, работающей по системе Монтессори, и перспективы ее развития в нашей стране.

Купить

Модульная система обучения

Модульная система обучения работает в формате Европейской кредитно-трансферной системы (Болонской системы, ECTS), основанной на объеме учебной нагрузки, выполненных кредитов.

Модульная форма обучения основывается на модульном (с помощью блоков) построении учебного материала, оценивающегося суммой рейтинговых баллов за различные виды работ. Педагог самостоятельно решает, какое количество баллов определить для каждого модуля и вида учебной деятельности.

Формы контроля модульного обучения

В отличие от традиционной, модульная форма обучения имеет следующие виды контроля:

-

зачет;

-

устный опрос;

-

тестирование;

-

модульный контроль;

-

итоговый контроль.

Оцениваются усвоенные знания в набранных баллах по шкале ЕСТS. Так, если соотносить привычные нам отметки с рейтинговыми баллами, получим следующее:

-

«отлично» — 90-100 баллов (отметка А по шкале ЕСТS);

-

«хорошо» — 75-89 баллов (В, С);

-

«удовлетворительно» — 60-74 балла (D,E);

-

«неудовлетворительно» + возможность пересдачи — 35-59 баллов (F, X);

-

«неудовлетворительно» + обязательный повтор курса — 1-34 балла (F).

Больше интересных материалов:

- Виртуальная реальность для трансформации учения и обучения

- Какие компетенции нужны современным школьникам, и формирует ли их школа?

- Наставничество в школе: работа с подростками

- Профориентация в старшей школе

- Вширь или вглубь? Экстенсивное и интенсивное образование

Плюсы и минусы модульной формы обучения

А теперь поговорим о положительных и отрицательных сторонах модульного обучения.

Преимущества модульной формы обучения:

-

неоспоримая эффективность;

-

индивидуализация обучения;

-

формирование хода обучения исходя из личных потребностей ученика;

-

адаптация учебного материала согласно индивидуальным возможностям и педагогическим целям;

-

равномерное распределение учебной нагрузки;

-

оценка знаний по итогам проделанной работы (конкретное количество баллов, которое исключает субъективное отношение преподавателя);

-

сокращённые сроки обучения;

-

возможность удалённого обучения.

Отрицательные стороны модульного обучения:

-

высокий уровень самоорганизации и индивидуальной работы;

-

возможны случаи неудачного подбора материала в рамках одного блока/модулей;

-

временное ограничение для выполнения заданий;

-

временные затраты на подготовку модульных программ и материалов;

-

адаптация к новой форме обучения;

-

отличное от традиционных школ расписание каникул (что не всегда удобно для родителей).

Рассмотрев положительные и отрицательные стороны модульного обучения, отметим, что плюсов (по крайней мере, для ученика) значительно больше, чем недостатков. Эффективность обучения, его качество, приучение к самостоятельной работе — это неоспоримые благоприятные черты обучения, к которым следует стремиться. Именно поэтому модульное обучение является столь инновационной и динамичной педагогической технологией, которую перенимает всё большее количество образовательных учреждений.

#ADVERTISING_INSERT#

В статье систематизированы подходы к разработке и внедрению дополнительных общеразвивающих программ, основанных на модульном принципе представления содержания образования. Несмотря на то, что разработка и реализация модульных программ заявлена как приоритетное направление, вопросов у практиков возникает много, поэтому в статье подробно рассматриваются особенности, основные характеристики и примерная структура таких программ. Статья адресована методистам и педагогам дополнительного образования детей и поможет им разрабатывать модульные программы, корректировать и обновлять содержание и методики дополнительного образования.

Л.Н. Буйлова,

старший методист,

ГБПОУ города Москвы «Воробьевы горы»,

кандидат педагогических наук, доцент,

Почетный работник общего образования,

г. Москва

E-mail: l.buylova@mailvg.ru

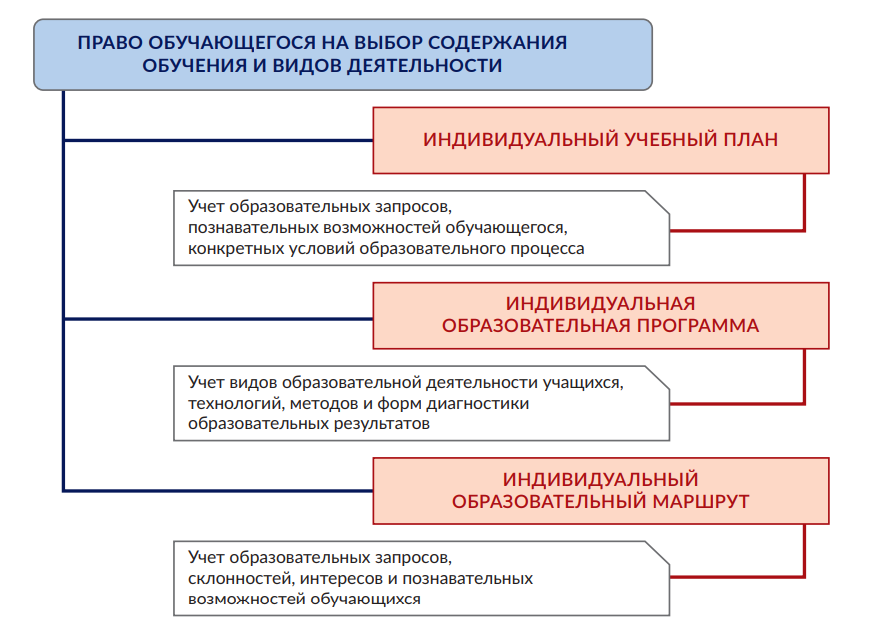

Для обеспечения доступности дополнительного образования для различных категорий детей в соответствии с их образовательными потребностями и индивидуальными возможностями в рамках реализации «Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» используются различные формы организации образовательной деятельности, в том числе основанные на модульном принципе представления содержания образовательных программ, образовательных проектов…(п. 2.4) и построения учебных планов, при использовании соответствующих образовательных технологий» (ФЗ № 273, гл.2, ст. 13, п. 3). В этой связи рекомендуется апробация и внедрение … модульных программ» (п. 3.6.).

Модуль (лат. моdulе – часть, устройство, узел) – это самостоятельная, логически завершенная структурная часть дополнительной общеобразовательной программы, в рамках которой изучается несколько учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). В этом случае понятие «модуль» употребляют в качестве синонима «рабочей программы».

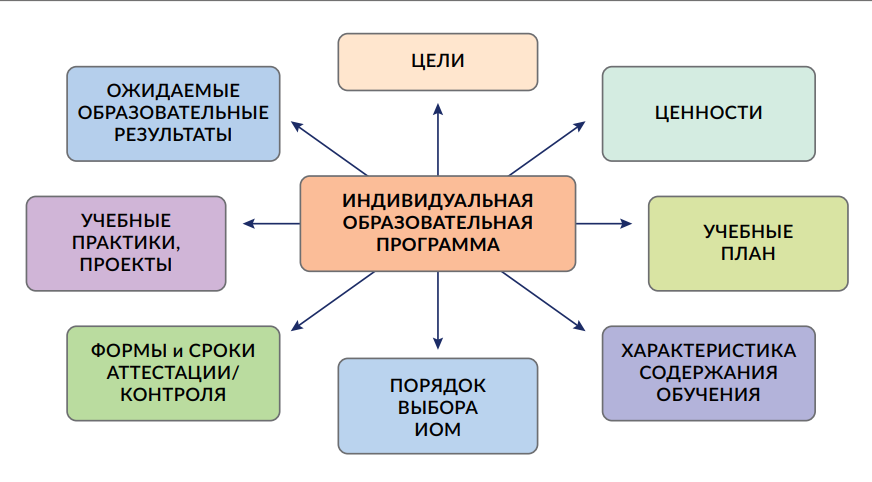

Модуль является автономной структурной частью, «дидактической единицей» образовательной программы и имеет:

- более детальную цель (в отличие от цели программы);

- дидактические задачи, которым соответствует принципиально важная учебная информация (теория и практика);

- нацеленность на конкретные результаты обучения и четко сформулированные критерии оценки;