Нахождение коэффициентов квадратичной функции y=ax2 + bx +c

I Нахождение коэффициента а :

-

по графику параболы определяем координаты вершины (m,n)

-

по графику параболы определяем координаты любой точки A (x;y)

-

подставляем эти значения в формулу квадратичной функции, заданной в другом виде:

y=а(х-m)2+n

-

решаем полученное уравнение.

II. нахождение коэффициента b: b= — (х1 + х2) это для приведённого уравнения

-

Сначала находим значение коэффициента a (шаг I, смотри выше)

В формулу для абсциссы параболы m =

-

Вычисляем значение коэффициента b.

III. нахождение коэффициента с: с = х1 ∙ х2 это для приведённого уравнения

-

Находим координату у точки пересечения графика параболы с осью Оу, это значение равно коэффициенту с, т.е. точка (0;C)-точка пересечения графика параболы с осью Оу.

-

Если по графику невозможно найти точку пересечения с осью Оу, то выполняем шаги I, II {находим коэффициенты а,Ь)

-

Подставляем найденные значения а, b ,А(х ; у) в уравнение у=ах2 +bх+с и находим с.

I Нахождение коэффициента а :

-

по графику параболы определяем координаты вершины (m,n)

-

по графику параболы определяем координаты любой точки A (x;y)

-

подставляем эти значения в формулу квадратичной функции, заданной в другом виде:

y=а(х-m)2+n

-

решаем полученное уравнение.

II. нахождение коэффициента b:

-

Сначала находим значение коэффициента a (шаг I, смотри выше)

В формулу для абсциссы параболы m =

-

Вычисляем значение коэффициента b.

III. нахождение коэффициента с:

-

Находим координату у точки пересечения графика параболы с осью Оу, это значение равно коэффициенту с, т.е. точка (0;C)-точка пересечения графика параболы с осью Оу.

-

Если по графику невозможно найти точку пересечения с осью Оу, то выполняем шаги I, II {находим коэффициенты а,b)

-

Подставляем найденные значения а, b ,А(х ; у) в уравнение у=ах2 +bх+с и находим с.

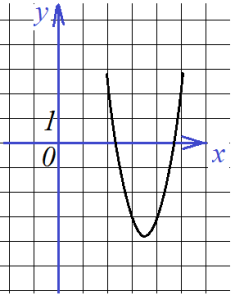

Рассмотрим задачу: где невозможно по графику найти точно m и n необходимо найти все коэффициенты уравнения, задающего график:

Найти все коэффициенты по графику функции

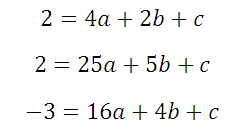

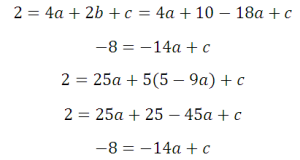

Подставляем в уравнение: координаты выбранных точек, например, таких: (2;2), (5;2), (4;-3). Получается:

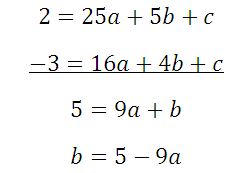

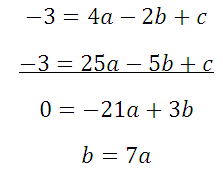

Последние два уравнения вычтем:

Данное выражение подставим в первое и второе уравнения:

Вычтем два получившихся уравнения:

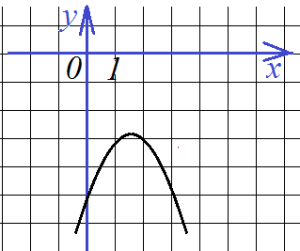

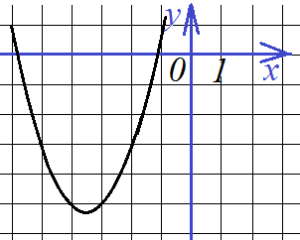

Следующая задача: найти коэффициенты уравнения, задающего график функции, изображенный на рисунке:

Найти все коэффициенты по графику функции

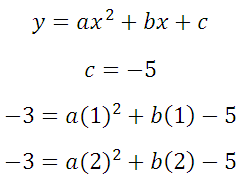

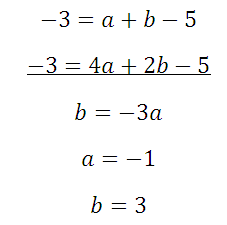

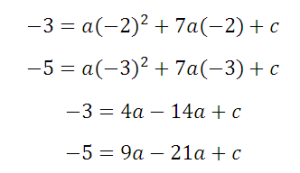

Здесь будет немного попроще, так как определить коэффициент с можно по рисунку: с=-5. Это значит, что потребуется только две точки, и система будет состоять только из двух уравнений. Возьмем для ее составления точки (1;-3) и (2;-3):

Вычтем получившиеся уравнения (второе – из первого) и определим коэффициенты а и b:

Найти все коэффициенты по графику функции

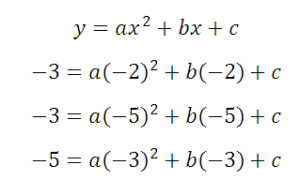

Наконец, еще одно такое же задание. Снова необходимо определить все коэффициенты функции, график которой представлен на рисунке:

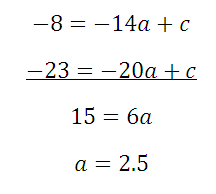

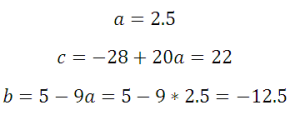

Зададимся точками. Их будет три, уравнений тоже три, так как нам необходимо найти три коэффициента – a, b и c.

Точки будут: (-2; -3),(-5; -3) и (-3; -5) . Тогда уравнения:

Из первого уравнения вычитаем второе:

Полученное подставим в первое и третье:

Полученные уравнения вычтем вновь, и найдем искомое:

Алгоритм

нахождения

значений коэффициентов a,

b,

c

по

графику квадратичной функции

у=ax2

+bx+c.

Автор: Храмова Ирина Михайловна

МБОУ Луговская ООШ

Источники : алгебра 9 класс, Ю.Н.

Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. Суворова под редакцией А.С.Теляковского,

Москва «Просвещение», 2013г.

I.

Нахождение коэффициента a

:

1) по графику

параболы определяем координаты вершины (m,

n)

2) по графику

параболы определяем координаты любой точки А(х1;у1)

3) подставляем эти

значения в формулу квадратичной функции, заданной в другом виде:

y=a(х-m)2+n

4) решаем

полученное уравнение.

II.

Нахождение коэффициента b:

1) Сначала

находим значение коэффициента a(шаг

I,

смотри выше)

2) В

формулу для абсциссы параболы m=

—b/2a

подставляем значения m и

a

3) Находим

значение коэффициента b.

III.

Нахождение коэффициента с:

1) Находим

ординату у точки пересечения параболы с осью Оу, это значение равно

коэффициенту с, т.е. точка (0;с) — точка пересечения параболы с

осью Оу.

2) Если

по графику невозможно найти точку пересечения с осью Оу, то выполняем шаги I,

II (находим

коэффициенты a,

b)

3) Подставляем

найденные значения a,

b

, А(х1 ;у1) в уравнение у=ax2

+bx+c и находим с.

Предположим, вам попался график функции (y=ax^2+bx+c) и нужно по этому графику определить коэффициенты (a), (b) и (c). В этой статье я расскажу 3 простых способа сделать это.

1 способ – ищем коэффициенты на графике

Данный способ хорош, когда координаты вершины и точка пересечения параболы с осью (y) – целые числа. Если это не так, советую использовать способ 2.

-

Коэффициент (a) можно найти с помощью следующих фактов:

— Если (a>0), то ветви параболы направленных вверх, если (a<0), то ветви параболы направлены вниз.

— Если (a>1), то график вытянут вверх в (a) раз по сравнению с «базовым» графиком (у которого (a=1)). Вершина при этом остается на месте. Это наглядно видно по выделенным точкам.

— Аналогично с (a<-1), только график вытянут вниз.

— Если (a∈(0;1)), то график сжат в (a) раз (по сравнению с «базовым» графиком с (a=1)). Вершина при этом остается на месте.

— Аналогично (a∈(-1;0)), только ветви направлены вниз.

-

Парабола пересекает ось y в точке (c).

-

(b) напрямую по графику не видно, но его можно посчитать с помощью (x_в) — абсциссы (икса) вершины параболы:

(x_в=-frac{b}{2a})

(b=-x_вcdot 2a)

Пример (ЕГЭ):

Решение:

Во-первых, надо разобраться, где тут (f(x)), а где (g(x)). По коэффициенту (c) видно, что (f(x)) это функция, которая лежит ниже – именно она пересекает ось игрек в точке (4).

Значит нужно найти коэффициенты у параболы, которая лежит повыше.

Коэффициент (c) у неё равен (1).

Ветви параболы направлены вниз – значит (a<0). При этом форма этой параболы стандартная, базовая, значит (a=-1).

Найдем (b). (x_в=-2), (a=-1).

(x_в=-frac{b}{2a})

(-2=-frac{b}{-2})

(b=-4)

Получается (g(x)=-x^2-4x+1). Теперь найдем в каких точках функции пересекаются:

(-x^2-4x+1=-2x^2-2x+4)

(-x^2-4x+1+2x^2+2x-4=0)

(x^2-2x-3=0)

(D=4+4cdot 3=16=4^2)

(x_1=frac{2-4}{2}=-1); (x_2=frac{2+4}{2}=3).

Ответ: (3).

2 способ – находим формулу по точкам

Это самый надежный способ, потому что его можно применить практически в любой ситуации, но и самый не интересный, потому что думать тут особо не надо, только уметь решать системы линейных уравнений. Алгоритм прост:

-

Ищем 3 точки с целыми координатами, принадлежащие параболе.

Пример: -

Выписываем координаты этих точек и подставляем в формулу квадратичной функции: (y=ax^2+bx+c). Получится система с тремя уравнениями.

Пример: (A(-4;5)), (B(-5;5)), (C(-6;3)).

(begin{cases}5=a(-4)^2+b(-4)+c\5=a(-5)^2+b(-5)+c\3=a(-6)^2+b(-6)+c end{cases})

-

Решаем систему.

Пример:(begin{cases}5=16a-4b+c\5=25a-5b+c\3=36a-6b+c end{cases})

Вычтем из второго уравнения первое:

(0=9a-b)

(b=9a)Подставим (9a) вместо (b):

(begin{cases}5=16a-36a+c\5=25a-45a+c\3=36a-54a+c end{cases})

(begin{cases}5=-20a+c\5=-20a+c\3=-18a+c end{cases})Первое и второе уравнения совпали (это нормально для точек, симметричных относительно прямой проходящей через вершину – как точки (A) и (B) в нашем случае), но нас это не остановит – мы вычтем из второго уравнение третье:

(2=-2a)

(a=-1)Найдем (b):

(b=-9)

Подставим в первое уравнение (a):

(5=20+c)

(c=-15).Получается квадратичная функция: (y=-x^2-9x-15).

Пример (ЕГЭ):

Решение:

Сразу заметим, что по графику можно сразу определить, что (c=4). Это сильно облегчит нашу систему – нам хватит 2 точек. Выберем их на параболе: (C(-1;8)), (D(1;2)) (на самом деле, если присмотреться, то можно заметить, что эти точки выделены жирно на изначальной картинке – это вам подсказка от авторов задачи).

Таким образом имеем систему:

(begin{cases}8=a(-1)^2+b(-1)+4\2=a+b+4 end{cases})

(begin{cases}8=a-b+4\2=a+b+4 end{cases})

(begin{cases}4=a-b\-2=a+b end{cases})

Сложим 2 уравнения:

(2=2a)

(a=1)

Подставим во второе уравнение:

(-2=1+b)

(b=-3)

Получается:

(g(x)=x^2-3x+4)

Теперь найдем точки пересечения двух функций:

(-3x+13=x^2-3x+4)

(x^2-9=0)

(x=±3)

Теперь можно найти ординату второй точки пересечения:

(f(-3)=-3cdot (-3)+13)

(f(-3)=9+13)

(f(-3)=22)

Ответ: (22).

3 способ – используем преобразование графиков функций

Этот способ быстрее первого и более универсальный, в частности он может пригодится и в задачах на другие функции.

Главный недостаток этого способа — вершина должна иметь целые координаты.

Сам способ базируется на следующих идеях:

-

График (y=-x^2) симметричен относительно оси (x) графику (y=x^2).

-

– Если (a>1) график (y=ax^2) получается растяжением графика (y=x^2) вдоль оси (y) в (a) раз.

– Если (a∈(0;1)) график (y=ax^2) получается сжатием графика (y=x^2) вдоль оси (y) в (a) раз. -

– График (y=a(x+d)^2) получается сдвигом графика (y=ax^2) влево на (d) единиц.

— График (y=a(x-d)^2) получается сдвигом графика (y=ax^2) вправо на (d) единиц. -

График (y=a(x+d)^2+e) получается переносом графика (y=a(x+d)^2) на (e) единиц вверх.

График (y=a(x+d)^2-e) получается переносом графика (y=a(x+d)^2) на (e) единиц вниз.

У вас наверно остался вопрос — как этим пользоваться? Предположим, мы видим такую параболу:

Сначала смотрим на её форму и направленность её ветвей. Видим, что форма стандартная, базовая и ветви направлены вверх, поэтому (a=1). То есть она получена перемещениями графика базовой параболы (y=x^2).

А как надо было перемещать зеленый график чтоб получить оранжевый? Надо сдвинуться вправо на пять единиц и вниз на (4).

То есть наша функция выглядит так: (y=(x-5)^2-4).

После раскрытия скобок и приведения подобных получаем искомую формулу:

(y=x^2-10x+25-4)

(y=x^2-10x+21)

Готово.

Пример (ЕГЭ):

Чтобы найти (f(6)), надо сначала узнать формулу функции (f(x)). Найдем её:

-

Парабола растянута на (2) и ветви направлены вниз, поэтому (a=-2). Иными словами, первоначальной, перемещаемой функцией является функция (y=-2x^2).

-

Парабола смещена на 2 клеточки вправо, поэтому (y=-2(x-2)^2).

-

Парабола поднята на 4 клеточки вверх, поэтому (y=-2(x-2)^2+4).

-

Получается (y=-2(x^2-4x+4)+4=)(-2x^2+8x-8+4=-2x^2+8x-4).

-

(f(6)=-2cdot 6^2+8cdot 6-4=-72+48-4=-28)

Смотрите также:

Как найти k и b по графику линейной функции?

Алгоритм

нахождения значения коэффициентов a,b,c

по графику квадратичной функции

у=ax2 +bx+c.

Автор: Давыдова Галина Анатольевна

МКОУ «Кукуйская ООШ №25»

Источники : алгебра 9 класс, под редакцией А.С.Теляковского,

Москва «Просвещение», 2011г.

I.Нахождение коэффициента a :

1) по графику параболы определяем координаты вершины (m,n)

2) по графику параболы определяем координаты любой точки А (х1;у1)

3) подставляем эти значения в формулу квадратичной функции, заданной в другом виде:

У=a(х-m)2+n

4) решаем полученное уравнение.

II. нахождение коэффициента b:

- Сначала находим значение коэффициента a(шаг I, смотри выше)

- В формулу для абсциссы параболы m= -b/2a подставляем значения m и a

- Вычисляем значение коэффициента b.

III. нахождение коэффициента с:

- Находим координату у точки пересечения графика параболы с осью Оу, это значение равно коэффициенту с, т.е. точка (0;с)-точка пересечения графика параболы с осью Оу.

- Если по графику невозможно найти точку пересечения с осью Оу, то выполняем шаги I, II(находим коэффициенты a,b)

- Подставляем найденные значения a, b ,А(х1 ;у1) в уравнение у=ax2 +bx+c и находим с.

Как определить a, b и c по графику параболы

Предположим, вам попался график функции (y=ax^2+bx+c) и нужно по этому графику определить коэффициенты (a), (b) и (c). В этой статье я расскажу 3 простых способа сделать это.

1 способ – ищем коэффициенты на графике

Данный способ хорош, когда координаты вершины и точка пересечения параболы с осью (y) – целые числа. Если это не так, советую использовать способ 2.

Коэффициент (a) можно найти с помощью следующих фактов:

— Если (a>0), то ветви параболы направленных вверх, если (a 1), то график вытянут вверх в (a) раз по сравнению с «базовым» графиком (у которого (a=1)). Вершина при этом остается на месте. Это наглядно видно по выделенным точкам.

Ищем 3 точки с целыми координатами, принадлежащие параболе.

Пример:

Выписываем координаты этих точек и подставляем в формулу квадратичной функции: (y=ax^2+bx+c). Получится система с тремя уравнениями.

Решаем систему.

Пример:

Вычтем из второго уравнения первое:

Подставим (9a) вместо (b):

Первое и второе уравнения совпали (это нормально для точек, симметричных относительно прямой проходящей через вершину – как точки (A) и (B) в нашем случае), но нас это не остановит – мы вычтем из второго уравнение третье:

Подставим в первое уравнение (a):

Получается квадратичная функция: (y=-x^2-9x-15).

Сразу заметим, что по графику можно сразу определить, что (c=4). Это сильно облегчит нашу систему – нам хватит 2 точек. Выберем их на параболе: (C(-1;8)), (D(1;2)) (на самом деле, если присмотреться, то можно заметить, что эти точки выделены жирно на изначальной картинке – это вам подсказка от авторов задачи).

Таким образом имеем систему:

Сложим 2 уравнения:

Подставим во второе уравнение:

Теперь найдем точки пересечения двух функций:

Теперь можно найти ординату второй точки пересечения:

3 способ – используем преобразование графиков функций

Этот способ быстрее первого и более универсальный, в частности он может пригодится и в задачах на другие функции.

Главный недостаток этого способа — вершина должна иметь целые координаты.

Сам способ базируется на следующих идеях:

График (y=-x^2) симметричен относительно оси (x) графику (y=x^2).

– Если (a>1) график (y=ax^2) получается растяжением графика (y=x^2) вдоль оси (y) в (a) раз.

– Если (a∈(0;1)) график (y=ax^2) получается сжатием графика (y=x^2) вдоль оси (y) в (a) раз.

– График (y=a(x+d)^2) получается сдвигом графика (y=ax^2) влево на (d) единиц.

— График (y=a(x-d)^2) получается сдвигом графика (y=ax^2) вправо на (d) единиц.

График (y=a(x+d)^2+e) получается переносом графика (y=a(x+d)^2) на (e) единиц вверх.

График (y=a(x+d)^2-e) получается переносом графика (y=a(x+d)^2) на (e) единиц вниз.

У вас наверно остался вопрос — как этим пользоваться? Предположим, мы видим такую параболу:

Сначала смотрим на её форму и направленность её ветвей. Видим, что форма стандартная, базовая и ветви направлены вверх, поэтому (a=1). То есть она получена перемещениями графика базовой параболы (y=x^2).

А как надо было перемещать зеленый график чтоб получить оранжевый? Надо сдвинуться вправо на пять единиц и вниз на (4).

То есть наша функция выглядит так: (y=(x-5)^2-4).

После раскрытия скобок и приведения подобных получаем искомую формулу:

Чтобы найти (f(6)), надо сначала узнать формулу функции (f(x)). Найдем её:

Парабола растянута на (2) и ветви направлены вниз, поэтому (a=-2). Иными словами, первоначальной, перемещаемой функцией является функция (y=-2x^2).

Парабола смещена на 2 клеточки вправо, поэтому (y=-2(x-2)^2).

Парабола поднята на 4 клеточки вверх, поэтому (y=-2(x-2)^2+4).

Числовой коэффициент выражения: определение, примеры

В математических описаниях часто фигурирует термин «числовой коэффициент», например, в работе с буквенными выражениями и выражениями с переменными. Материал статьи ниже раскрывает понятие этого термина, в том числе, на примере решения задач на нахождение числового коэффициента.

Определение числового коэффициента. Примеры

Учебник Н.Я. Виленкина (учебный материал для учащихся 6 классов) задает такое определение числового коэффициента выражения:

Если буквенное выражение является произведением одной или нескольких букв и одного числа, то это число называется числовым коэффициентом выражения.

Числовой коэффициент зачастую называют просто коэффициентом.

Данное определение дает возможность указать примеры числовых коэффициентов выражений.

Рассмотрим произведение числа 5 и буквы a , которое будет иметь следующий вид: 5 · a . Число 5 является числовым коэффициентом выражения согласно определению выше.

В заданном произведении x · y · 1 , 3 · x · x · z десятичная дробь 1 , 3 – единственным числовой множитель, который и будет служить числовым коэффициентом выражения.

Также разберем такое выражение:

7 · x + y . Число 7 в данном случае не служит числовым коэффициентом выражения, поскольку заданное выражение не является произведением. Но при этом число 7 – числовой коэффициент первого слагаемого в заданном выражении.

Пусть дано произведение 2 · a · 6 · b · 9 · c .

Мы видим, что запись выражения содержит три числа, и, чтобы найти числовой коэффициент исходного выражения, его следует переписать в виде выражения с единственным числовым множителем. Собственно, это и является процессом нахождения числового коэффициента.

Отметим, что произведения одинаковых букв могут быть представлены как степени с натуральным показателем, поэтому определение числового коэффициента верно и для выражений со степенями.

Выражение 3 · x 3 · y · z 2 – по сути оптимизированная версия выражения 3 · x · x · x · y · z · z , где коэффициент выражения – число 3 .

Отдельно поговорим о числовых коэффициентах 1 и — 1 . Они очень редко записаны в явном виде, и в этом их особенность. Когда произведение состоит из нескольких букв (без явного числового множителя), и перед ним обозначен знак плюс или вовсе нет никакого знака, мы можем говорить, что числовым коэффициентом такого выражения является число 1 . Когда перед произведением букв обозначен знак минус, можно утверждать, что в этом случае числовой коэффициент – число — 1 .

Далее определение числового коэффициента расширяется с произведения нескольких букв и числа до произведения числа и нескольких буквенных выражений.

К примеру, в произведении — 5 · x + 1 число — 5 будет служить числовым коэффициентом.

По аналогии, в выражении 8 · 1 + 1 x · x число 8 – коэффициент выражения; а в выражении π + 1 4 · sin x + π 6 · cos — π 3 + 2 · x числовой коэффициент — π + 1 4 .

Нахождение числового коэффициента выражения

Выше мы говорили о том, что если выражение представляет собой произведение с единственным числовым множителем, то этот множитель и будет являться числовым коэффициентом выражения. В случае, когда выражение записано в ином виде, предстоит совершить ряд тождественных преобразований, который приведет заданное выражение к виду произведения с единственным числовым множителем.

Задано выражение − 3 · x · ( − 6 ) . Необходимо определить его числовой коэффициент.

Решение

Осуществим тождественное преобразование, а именно произведем группировку множителей, являющихся числами, и перемножим их. Тогда получим: − 3 · x · ( − 6 ) = ( ( − 3 ) · ( − 6 ) ) · x = 18 · x .

В полученном выражении мы видим явный числовой коэффициент, равный 18 .

Ответ: 18

Задано выражение a — 1 2 · 2 · a — 6 — 2 · a 2 — 3 · a — 3 . Необходимо определить его числовой коэффициент.

Решение

С целью определения числового коэффициента преобразуем в многочлен заданное целое выражение. Раскроем скобки и приведем подобные слагаемые, получим:

a — 1 2 · 2 · a — 6 — 2 · a 2 — 3 · a — 3 = = 2 · a 2 — 6 · a — a + 3 — 2 · a 2 + 6 · a — 3 = — a

Числовым коэффициентом полученного выражения будет являться число — 1 .

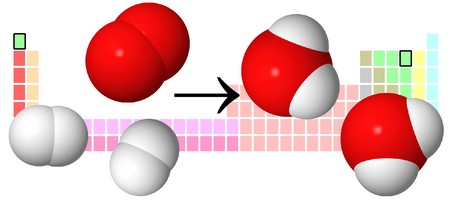

Как расставлять коэффициенты в химических уравнениях

Содержание:

Все химические реакции, проходящие в окружающем мире можно описать при помощи специальных уравнений, представляющих собой химические формулы и математические знаки с коэффициентами. И от правильно расставленных коэффициентов в химических уравнениях порой зависит не много не мало, а то какой собственно и будет химическая реакция и будет ли она вообще. В нашей статье мы расскажем о том, как правильно расставлять коэффициенты в химии, чтобы химические уравнения были записаны верно.

Пример разбора простых реакций

Главное правило, которым следует руководствоваться при составлении химических уравнений – принцип сохранения энергии вещества, то есть, сколько есть атомов каждого химического элемента в левой части уравнения, столько должно быть и в правой части того же уравнения.

Для примера возьмем химическую реакцию взаимодействия кальция (Ca) с кислородом (O2). Но для начала объясним, почему вообще кислород (как и некоторые другие химических элементы) в химических уравнениях записывается с индексом «2». Дело в том, что одна молекула кислорода имеет 2 атома, поэтому его записывают как O2. В свою очередь, к примеру, одна молекула воды, состоящая из кислорода и водорода, имеет всем известную формулу H2O. Это означает, что каждая молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Заметьте, что по своему усмотрению индексы в химических уравнениях и формулах менять нельзя, так как они изначально должны быть написаны правильно.

Теперь вернемся к нашему простому примеру реакции взаимодействия кальция и кислорода. Ее можно записать следующим образом:

О чем говорит эта запись? О том, что в результате химической реакции взаимодействия кальция с кислородом образуется оксид кальция, который записан формулой CaO. Но также обратите внимание, что в правой части оксид кальция мы записали с коэффициентом 2 – 2CaO. Это значит, что каждый из двух атомов кислорода сцепился со своим атомом кальция, но тогда происходит несоответствие – в правой стороне у нас два атома кальция, в то время как в левой только лишь один. А значит, чтобы запись была правильной в левой части мы должны перед кальцием поставить коэффициент 2:

Теперь мы можем проверить наше уравнение – с левой стороны у нас два атома кальция и с правой тоже два, а значит между обеими частями можно вполне справедливо поставить знак равенства:

Разберем еще один простой пример, из взаимодействия кислорода и водорода как мы знаем, рождается одно из самых ценным и необычных веществ во Вселенной (и это без преувеличения) – вода, основа жизни на нашей планете. Образование воды можно записать следующим уравнением:

Но где же здесь закралась ошибка? Давайте разберем: в левой части у нас два атома кислорода, а в правой только один. Значит перед формулой воды необходимо поставить коэффициент 2:

Умножение 2 молекул воды на 2 атома водорода даст нам 4 атома водорода с правой стороны, но ведь с левой стороны атомов водорода лишь два! Значить перед водородом в уравнении мы также должны поставить коэффициент 2 и теперь получим правильное химическое уравнение, где вместо стрелочки → можно уже смело поставить знак равенства.

Пример разбора сложной реакции

Теперь давайте разберем то, как проставлять коэффициенты в более сложных химических уравнениях:

Перед вами запись так званой реакции нейтрализации – взаимодействие кислоты и основания, в результате которого образуются соли и вода.

Что же мы имеем тут: с левой стороны у нас один атом натрия (Na), а с правой индекс говорит, что атомов натрия уже стало два. Значит логично, что химическую формулу основания гидроксида натрия NaOH надо умножить на 2. Или другими словами поставить перед ней коэффициент 2:

Количество серы в серной кислоте (H2SO4) и соли сульфате натрия (Na2SO4) у нас одинаковое, тут все хорошо, а вот с количеством кислорода и водорода опять несоответствие, с левой стороны кислорода 6, а с правой 5. Водорода с правой стороны 4, а с левой только 2, непорядок. Чтобы правильно записать это химическое уравнение надо сравнять количество кислорода и водорода в левой и правой части уравнения, к счастью тут сделать это просто, надо перед H2O поставить коэффициент 2.

Таким образом, количество всех химических элементов в правой и левой части уравнения у нас сравнялись, а значит, мы неспроста поставили знак равенства.

Для закрепления материала разберем еще один пример сложного уравнения.

Это уравнение отображает химическую реакцию гидроксида бария (Ba(OH)2) с азотной кислотой (HNO3) в результате которой образуется нитрат бария (Ba(NO3)2) и вода.

Пример этот нам интересен тем, что тут используются скобки. Они означают, что если множитель стоит за скобками, то каждый элемент умножается на него. Начнем же разбирать это уравнение, первое, что бросается в глаза, несоответствие азота N, слева он один, а вот справа, если принимать во внимание скобки, его уже два. Получим следующее:

Теперь у нас слева стало 4 атома водорода, а справа только 2. Значит, перед формулой воды также ставим коэффициент 2.

Теперь все элементы уравнены, и мы справедливо поставили знак равенства.

Видео

И чтобы окончательно закрепить материал, рекомендуем посмотреть это образовательное видео.

http://zaochnik.com/spravochnik/matematika/vyrazhenija/chislovoj-koeffitsient-vyrazhenija/

http://www.poznavayka.org/himiya/kak-rasstavlyat-koefficzienty-v-himicheskih-uravneniyah/