Фундаментальной связью в электричестве является зависимость силы тока от напряжения. Благодаря этому закону, экспериментально установленном Омом в 1826 году, созданы различные измерительные приборы. Удалось исследовать физику короткого замыкания. Формулу можно применять для систем, которые зависят от электросопротивления. Пожалуй, разработка любой электрической сети невозможна без использования этого открытия.

Величина силы тока

По определению силой тока называется физическая величина равная величине заряда q, прошедшего через поперечное сечение проводника за время t:

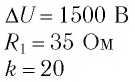

Если сила тока не зависит от времени, то такой электрический ток называется постоянным. Рассмотрим далее именно такой случай, когда ток постоянен. Измерить величину заряда чрезвычайно трудно, поэтому в 1826 г. немецкий физик Георг Ом поступил следующим образом: в электрической цепи, состоящей из источника напряжения (батареи) и сопротивления, он измерял величину тока при разных значениях сопротивления. Затем, не меняя величину сопротивления, он стал изменять параметры источника напряжения, подключая сразу, например, два-три источника. Измеряя величину тока в цепи, он получил зависимости силы тока от напряжения U и от сопротивления R.

Рис. 1. Схема измерений тока и напряжения Георга Ома.

Премиум

Вся часть 2 на ЕГЭ по математике, от задачи 13 до задачи 19. То, о чем не рассказывают даже ваши репетиторы. Все приемы решения задач части 2. Оформление задач на экзамене. Десятки реальных задач ЕГЭ, от простых до самых сложных.

Видеокурс «Премиум» состоит из 7 курсов для освоения части 2 ЕГЭ по математике (задачи 13-19). Длительность каждого курса — от 3,5 до 4,5 часов.

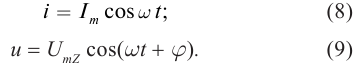

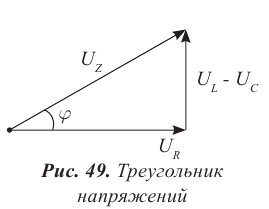

- Уравнения (задача 13)

- Стереометрия (задача 14)

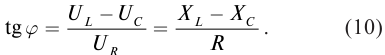

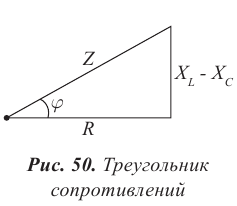

- Неравенства (задача 15)

- Геометрия (задача 16)

- Финансовая математика (задача 17)

- Параметры (задача 18)

- Нестандартная задача на числа и их свойства (задача 19).

Здесь то, чего нет в учебниках. Чего вам не расскажут в школе. Приемы, методы и секреты решения задач части 2.

Каждая тема разобрана с нуля. Десятки специально подобранных задач, каждая из которых помогает понять «подводные камни» и хитрости решения. Автор видеокурса Премиум — репетитор-профессионал Анна Малкова.

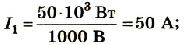

Закон Ома

В результате проведенных исследований Георг Ом обнаружил, что отношение напряжения U между концами металлического проводника, являющегося участком электрической цепи, к силе тока I в цепи есть величина постоянная:

где R — электрическое сопротивление. Данная формула называется законом Ома, который до сих пор является основным расчетным инструментом при проектировании электрических и электронных схем.

Если по оси абсцисс отложить значения напряжения, а по оси ординат — значения тока в цепи при данных значениях напряжения, то получится график зависимости силы тока I от напряжения U.

Рис. 2. График зависимости силы тока от напряжения.

Из этого графика видно, что эта зависимость линейная. Угол наклона прямой зависит от величины сопротивления. Чем больше R, тем меньше угол наклона.

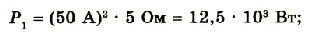

Рис. 3. График зависимости силы тока от сопротивления.

Если зафиксировать напряжение U и по оси абсцисс откладывать значения R электрического сопротивления, то из полученного графика видно, что эта зависимость уже нелинейная — с ростом сопротивления поведение тока описывает обратно пропорциональной функцией — гиперболой.

Закон Ома перестает работать при больших величинах тока, так как начинают работать дополнительные эффекты, связанные с тепловым разогревом вещества, ростом температуры. В газах при больших токах возникает пробой, ток растет лавинообразно, отклоняясь от линейного закона.

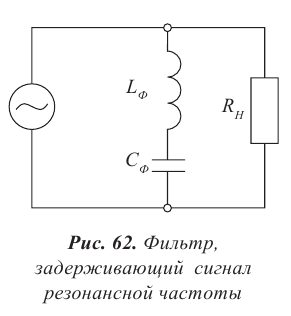

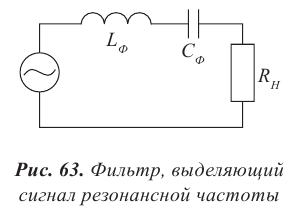

Вынужденные электромагнитные колебания

Как вы помните, вынужденные колебания

возникают в системе под действием периодической вынуждающей силы. Частота вынужденных колебаний совпадает с частотой вынуждающей силы.

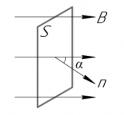

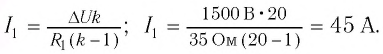

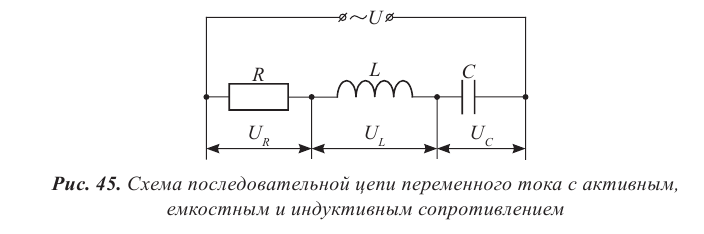

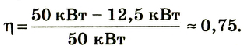

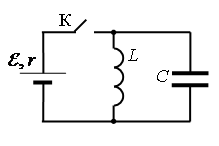

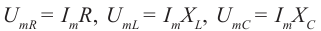

Вынужденные электромагнитные колебания будут совершаться в контуре, поключённом к источнику синусоидального напряжения (рис. 12 ).

Рис. 12. Вынужденные колебания

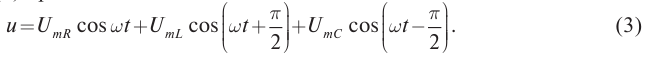

Если напряжение источника меняется по закону:

то в контуре происходят колебания заряда и тока с циклической частотой (и с периодом, соответственно, ). Источник переменного напряжения как бы «навязывает» контуру свою частоту колебаний, заставляя забыть о собственной частоте .

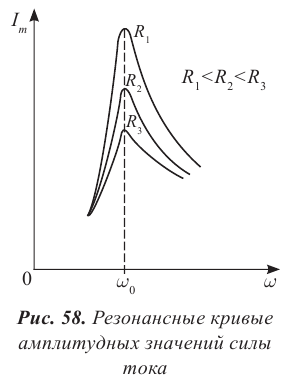

Амплитуда вынужденных колебаний заряда и тока зависит от частоты : амплитуда тем больше,чем ближе к собственной частоте контура .При наступает резонанс

— резкое возрастание амплитуды колебаний. Мы поговорим о резонансе более подробно в следующем листке, посвящённом переменному току.

Звоните нам: 8

(бесплатный звонок по России)

+7

(бесплатный звонок по Москве)

Или нажмите на кнопку «Узнать больше», чтобы заполнить контактную форму. Мы обязательно Вам перезвоним.

Обучающее видео БЕСПЛАТНО

Техническая поддержка: [email protected] (круглосуточно)

Полный онлайн-курс подготовки к ЕГЭ по математике. Структурировано. Четко. Без воды. Сдай ЕГЭ на 100 баллов!

Для нормального функционирования и Вашего удобства, сайт использует файлы cookies. Это совершенно обычная практика.Продолжая использовать портал, Вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Все поля обязательны для заполнения

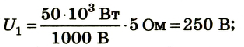

Единицы измерения

В международной системе единиц СИ единица измерения электрического сопротивления называется “ом” в честь физика Георга Ома. По определению электрическим сопротивлением 1 Ом обладает участок цепи, на котором падает напряжение 1 В при силе тока 1 А.

Единица измерения удельного сопротивления получается производной от единиц величин, входящих в фориулу: сопротивления, длины и площади. То есть в системе СИ получатся, что если R = 1 Ом, S = 1 м 2 , а L = 1 м, то ρ = 1 .

Это и есть единица измерения удельного сопротивления. Но на практике оказалось, что у реальных проводов площади сечений гораздо меньше 1 м 2 . Поэтому было решено при вычислении ρ использовать значение площади S в мм 2 , чтобы итоговое значение имело компактный вид. Тогда получаются более удобные (меньше нулей после запятой) для восприятия числовые значения удельного сопротивления:

Общие сведения

Любое физическое тело состоит из молекул и атомов. Эти частицы взаимодействуют между собой. Они могут притягиваться друг к другу или отталкиваться. В изолированной системе элементарные частицы являются носителями заряда. В спокойном состоянии, то есть когда на тело не оказывается внешнего воздействия, алгебраическая сумма энергии частиц всегда постоянная величина. Это утверждение называется законом сохранения электрического заряда.

Частицы хаотично могут перемещаться по кристаллической решётке, но их движение компенсируется. Поэтому ток не возникает. Но если к телу приложить внешнюю силу, то свободные электроны начинают двигаться в одну сторону. Это упорядоченное движение заряженных частиц и называют электрическим током. Количественно его можно описать через силу.

Упорядочено заряды заставляет двигаться электрическое поле, вдоль линий которого и происходит перемещение. Впервые этот термин ввёл Фарадей. Он сумел выяснить, что вокруг любого носителя существует особый вид материи, влияющий на поведение других частиц. За силовую характеристику электрического поля было взято отношение действующей силы к величине заряда, помещённого в данную точку: E = F / q. Назвали эту характеристику напряжённостью.

Изучение поля позволило экспериментально открыть принцип суперпозиции. То есть установить, что напряжённость поля, созданного системой зарядов, равна геометрической сумме величин, существующих у отдельных носителей: E = Σ E1 + E2 +…+ En. Напряжённость прямо пропорциональна напряжению, которое, в свою очередь, равняется разности потенциалов между двумя точками.

По сути, это работа электрического поля, совершаемая для переноса единичного заряда из одного места в другое: U = A / q = E * d, где d – расстояние между точками. Значение напряжения зависит от нескольких факторов:

- строения тела;

- температуры;

- сопротивления.

Самое большее влияние оказывает последняя величина. Именно она характеризует способность материала препятствовать прохождению тока, то есть определяет проводимость. Сопротивление зависит от длины проводника и его сечения: R = (p * l) / S, где p – параметр обратный удельной проводимости (справочное значение). Он численно равняется сопротивляемости однородного проводника единичной длины и площади сечения.

Что мы узнали?

Итак, мы узнали, что зависимость силы тока в электрической цепи описывается с помощью закона Ома. Сила тока I прямо пропорциональна величине U напряжения, и обратно пропорциональна сопротивлению R.

На рисунке приведен график зависимости силы тока от времени в электрической цепи, индуктивность которой 1 мГн.

Определите модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в интервале времени от 10 до 15 с.

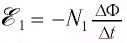

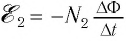

Величина ЭДС самоиндукции пропорциональна скорости изменения силы тока в цепи и индуктивности:

Поскольку в интервале времени от 10 до 15 с ток в цепи не менялся, получаем, что модуль среднего значения ЭДС самоиндукции в этом интервале времени равен нулю.

На рисунке изображен момент демонстрационного эксперимента по проверке правила Ленца, когда все предметы неподвижны. Южный полюс магнита находится внутри сплошного металлического кольца, но не касается его. Коромысло с металлическими кольцами может свободно вращаться вокруг вертикальной опоры. При выдвижении магнита из кольца влево кольцо будет

1) оставаться неподвижным

2) перемещаться вправо

3) совершать колебания

4) перемещаться вслед за магнитом

При выдвижении магнита из кольца влево магнитный поток от него через кольцо начинает уменьшаться. В кольце возникает индукционный ток. Согласно правилу Ленца, направление тока таково, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению магнитного потока. Поскольку коромысло может свободно вращаться вокруг вертикальной оси, а магнитное поле магнита неоднородно, коромысло начнет двигаться под действием сил Ампера таким образом, чтобы препятствовать изменению магнитного потока, то есть коромысло начнет перемещаться вслед за магнитом.

Электромеханические аналогии

В предыдущем листке про самоиндукцию мы отметили аналогию между индуктивностью и массой. Теперь мы можем установить ещё несколько соответствий между электродинамическими и механическими величинами.

Для пружинного маятника мы имеем соотношение, аналогичное (1) :

Здесь, как вы уже поняли, — жёсткость пружины, — масса маятника, и — текущие значения координаты и скорости маятника, и — их наибольшие значения.

Сопоставляя друг с другом равенства (1) и (2) , мы видим следующие соответствия:

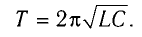

Опираясь на эти электромеханические аналогии, мы можем предвидеть формулу для периода электромагнитных колебаний в колебательном контуре.

В самом деле, период колебаний пружинного маятника, как мы знаем, равен:

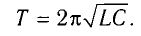

B соответствии с аналогиями (5) и (6) заменяем здесь массу на индуктивность , а жёсткость на обратную ёмкость . Получим:

Электромеханические аналогии не подводят: формула (7) даёт верное выражение для периода колебаний в колебательном контуре. Она называется формулой Томсона

. Мы вскоре приведём её более строгий вывод.

Как пользоваться?

- Не надо сразу просматривать задачи (и решения) всех вариантов. Такое читерство вам только помешает. Берите по одному! Задачи решайте по однойи старайтесь довести до ответа.

- Если почти ничего не получилось – начинать надо не с решения вариантов, а с изучения математики. Вам помогут книга для подготовки к ЕГЭи Годовой Онлайн-курс.

- Если вы правильно решили из первого варианта Маттренингов 5-7 задач – значит, знаний не хватает. Смотри пункт 1: Книгаи Годовой Онлайн-курс!

- Обязательно разберите правильные решения. Посмотрите видеоразбор – в нем тоже много полезного.

- Можно решать самостоятельно или вместе с друзьями. Или всем классом. А потом смотреть видеоразбор варианта.

Стоимость комплекта «Математические тренинги – 2019» — всего 1100 рублей. За 5 вариантов с решениями и видеоразбором каждого.

Это пробная версия онлайн курса по профильной математике.

Вы получите доступ к 3 темам, которые помогут понять принцип обучения, работу платформы и оценить ведущую курса Анну Малкову.

— 3 темы курса (из 50). — Текстовый учебник с видеопримерами. — Мастер-класс Анны Малковой. — Тренажер для отработки задач.

Регистрируйтесь, это бесплатно!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

Получи пятерку

Видеокурс «Получи пятерку» включает все темы, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ по математике на 60-65 баллов. Полностью все задачи 1-13 Профильного ЕГЭ по математике. Подходит также для сдачи Базового ЕГЭ по математике. Если вы хотите сдать ЕГЭ на 90-100 баллов, вам надо решать часть 1 за 30 минут и без ошибок!

Курс подготовки к ЕГЭ для 10-11 класса, а также для преподавателей. Все необходимое, чтобы решить часть 1 ЕГЭ по математике (первые 12 задач) и задачу 13 (тригонометрия). А это более 70 баллов на ЕГЭ, и без них не обойтись ни стобалльнику, ни гуманитарию.

Вся необходимая теория. Быстрые способы решения, ловушки и секреты ЕГЭ. Разобраны все актуальные задания части 1 из Банка заданий ФИПИ. Курс полностью соответствует требованиям ЕГЭ-2018.

Курс содержит 5 больших тем, по 2,5 часа каждая. Каждая тема дается с нуля, просто и понятно.

Сотни заданий ЕГЭ. Текстовые задачи и теория вероятностей. Простые и легко запоминаемые алгоритмы решения задач. Геометрия. Теория, справочный материал, разбор всех типов заданий ЕГЭ. Стереометрия. Хитрые приемы решения, полезные шпаргалки, развитие пространственного воображения. Тригонометрия с нуля — до задачи 13. Понимание вместо зубрежки. Наглядное объяснение сложных понятий. Алгебра. Корни, степени и логарифмы, функция и производная. База для решения сложных задач 2 части ЕГЭ.

Сразу после оплаты вы получите ссылки на скачивание видеокурсов и уникальные ключи к ним.

Задачи комплекта «Математические тренинги — 2019» непростые. В каждой – интересные хитрости, «подводные камни», полезные секреты.

Варианты составлены так, чтобы охватить все возможные сложные задачи, как первой, так и второй части ЕГЭ по математике.

Свободные электромагнитные колебания в контуре быстро затухают. Поэтому они практически не используются. Наиболее важное практическое значение имеют незатухающие вынужденные колебания.

Определение

Переменный ток — вынужденные электромагнитные колебания.

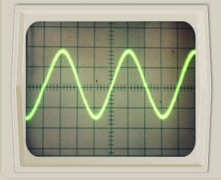

Ток в осветительной сети квартиры, ток, применяемый на заводах и фабриках, представляет собой переменный ток. В нем сила тока и напряжение изменяются со временем по гармоническому закону. Колебания легко обнаружить с помощью осциллографа. Если на вертикально отклоняющие пластины осциллографа подать напряжение от сети, то временная развертка на экране будет представлять сбой синусоиду:

Зная скорость движения луча в горизонтальном направлении (она определяется частотой пилообразного напряжения), можно определить частоту колебаний.

Определение

Частота переменного тока — это количество колебаний за 1 с.

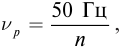

Стандартная частота переменного промышленного тока составляет 50 Гц. Это значит, что на протяжении 1 секунды ток 50 раз течет в одну сторону и 50 раз — в другую. Частота 50 Гц принята для промышленного тока во многих странах мира. В США принята частота 60 Гц.

Если напряжение на концах цепи меняется по гармоническому закону, то напряженность электрического поля внутри проводника будет также меняться гармонически. Эти гармонические изменения напряженности поля вызовут гармонические колебания скорости упорядоченного движения заряженных частиц, и, следовательно, гармонические колебания силы тока.

Внимание!

При изменении напряжения на концах цепи электрическое поле не меняется мгновенно во всей цепи. Изменение поля происходит с большой скоростью, но она не бесконечно большая. Она равна скорости света (3∙108 м/с).

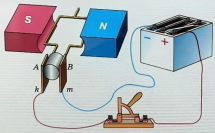

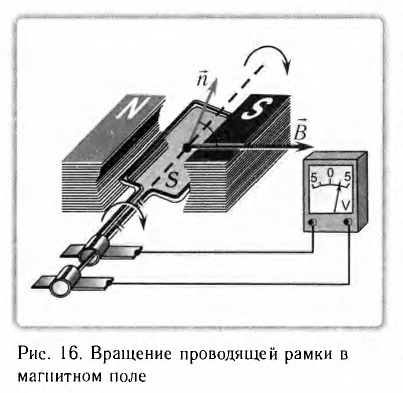

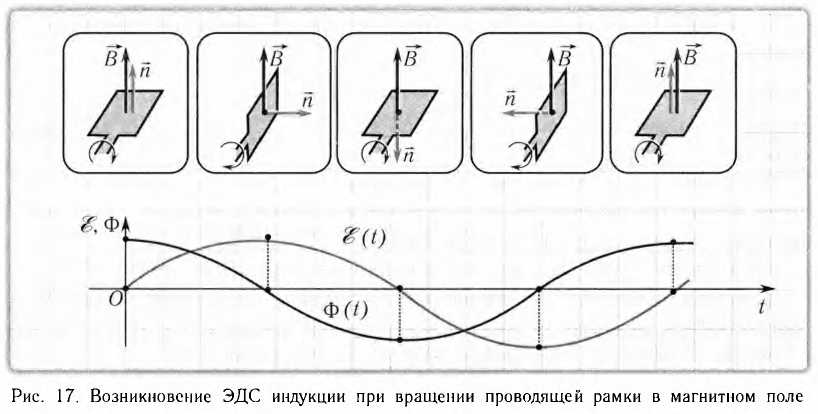

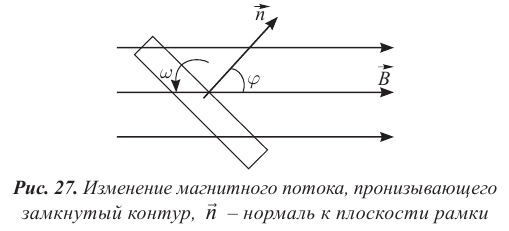

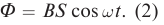

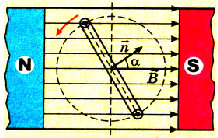

Переменное напряжение в гнездах розетки осветительной сети создается генераторами на электростанциях. Проволочную рамку, вращающуюся в постоянном однородном магнитном поле, можно рассматривать как простейшую модель генератора переменного тока (см. рисунок ниже).

Поток магнитной индукции Ф, пронизывающий проволочную рамку площадью S, пропорционален косинусу угла α между нормалью к рамке и вектором магнитной индукции.

Численно магнитный поток определяется формулой:

Φ=BScosα

При равномерном вращении рамки угол α увеличивается пропорционально времени:

α=2πnt

где n — частота вращения. Поэтому поток магнитной индукции меняется гармонически:

Φ=BScos2πnt

Здесь множитель 2πn представляет собой число колебаний магнитного потока за 2π секунд. Это не что иное, как циклическая частота колебаний:

ω=2πn

Следовательно:

Φ=BScosωt

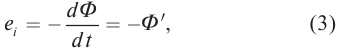

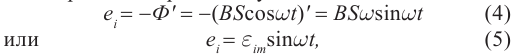

Согласно закону электромагнитной индукции ЭДС индукции в рамке равна взятой со знаком «минус» скорости изменения потока магнитной индукции, т.е. производной потока магнитной индукции по времени:

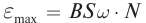

e=−Φ´=−BS(cosωt)´=BSωsinωt=εmaxsinωt

εmax — амплитуда ЭДС индукции, равная:

εmax=BSω

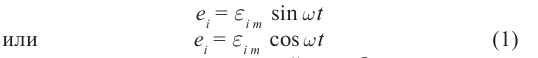

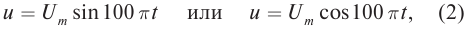

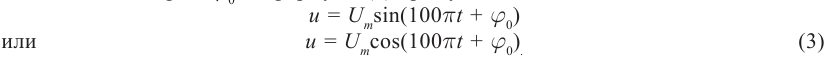

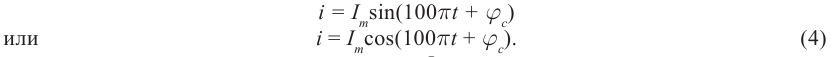

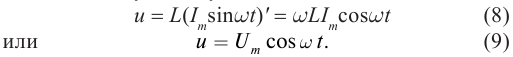

Напряжение в цепи переменного тока может меняться по закону синуса или по закону косинуса:

u=Umaxsinωt

u=Umaxcosωt

где Umax — амплитуда напряжения (максимальное по модулю значение напряжения).

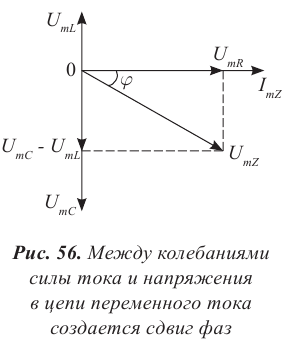

Сила тока меняется с той частотой, что и напряжение — ω. Но колебания тока необязательно должны совпадать по фазе с колебаниями напряжения. Поэтому в общем случае сила тока i в любой момент времени определяется по формуле:

i=Imaxsin(ωt+φс)

где Imax — амплитуда силы тока (максимальное по модулю значение силы тока), φс — разность (сдвиг) фаз между колебаниями силы тока и напряжения.

Пример №1. Найти напряжение в цепи переменного тока в момент времени t = π, если циклическая частота электромагнитных колебаний равна 300,25 Гц, а амплитуда напряжения составляет 12В. Считать, что напряжения меняется по закону косинуса.

u=Umaxcosωt=12cos300,25π=12√22≈8,5 (В).

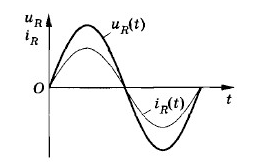

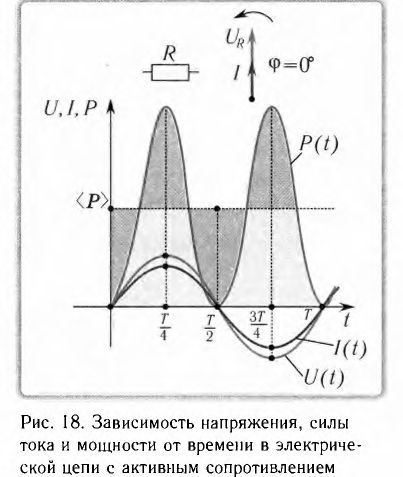

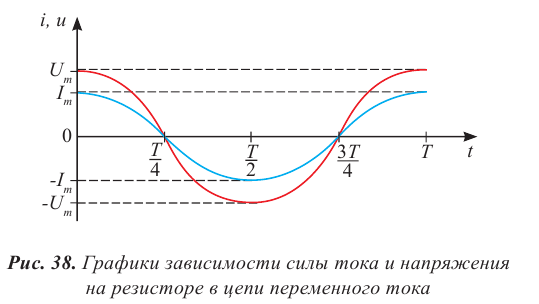

Активное сопротивление в цепи переменного тока

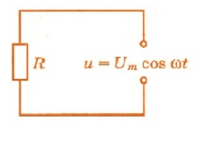

Пусть цепь состоит из соединительных проводов и нагрузки с малой индуктивностью и большим сопротивлением R (см. рисунок ниже).

Внимание! Ранее под величиной R мы понимали электрическое сопротивление. Но правильно его называть сопротивлением активным. Дело в том, что в цепи переменного тока могут быть сопротивления иного характера. Сопротивление же R называется активным, потому что при наличии нагрузки, обладающей этим сопротивлением, цепь поглощает энергию, поступающую от генератора. Эта энергия превращается во внутреннюю энергию проводников — они нагреваются.

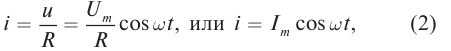

Будем считать, что напряжение на зажимах цепи меняется по закону косинуса:

u=Umaxcosωt

Для нахождения мгновенного значения силы тока мы можем воспользоваться законом Ома, так как эта величина прямо пропорционально мгновенному значению напряжения:

i=uR=UmaxcosωtR=Imaxcosωt

В проводнике с активным сопротивлением колебания силы тока по фазе совпадают с колебаниями напряжения, а амплитуда силы тока определяется равенством:

Imax=UmaxR

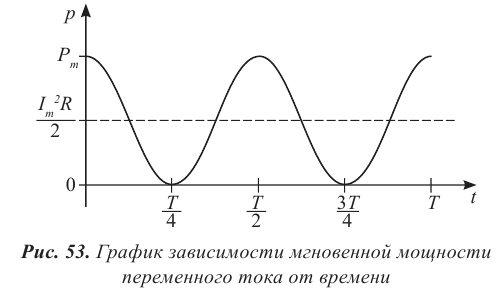

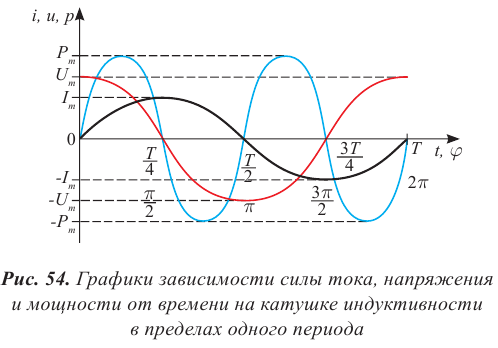

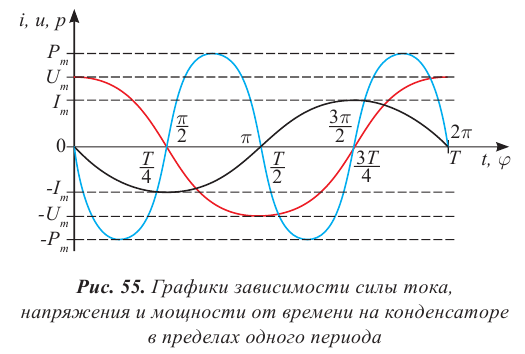

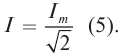

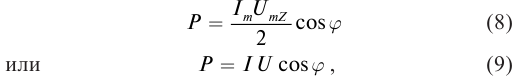

Мощность в цепи с резистором

В цепи переменного тока сила тока и напряжения меняются быстро, поэтому количество выделяемой энергии меняется так же быстро. Но заметить эти изменения невозможно. Чтобы найти среднюю мощность на участке цепи за много периодов, достаточно найти среднюю мощность за один период.

Определение

Средняя за период мощность переменного тока — отношение суммарной энергии, поступающей в цепь за период, к этому периоду.

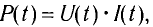

Мощность постоянного тока определяется формулой:

P=I2R

Следовательно, мгновенная мощность в цепи переменного тока на участке с активным сопротивлением R равна:

p=i2R

Подставим в это выражение полученное ранее значение мгновенной силы переменного тока и получим:

p=(Imaxcosωt)2R

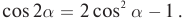

Вспомним из курса математики:

cos2α=1+cos2α2

Отсюда:

p=I2max2R(1+cos2ωt)=I2maxR2+I2maxR2cos2ωt

График зависимости мгновенной мощности от времени:

На протяжении первой четверти периода, когда cos2ωt>0, мощность в любой момент времени больше величины I2maxR2. На протяжении второй четверти периода, когда cos2ωt<0, мощность в любой момент времени меньше этой величины. Среднее за период значение cos2ωt=0, следовательно, средняя за период мощность равна I2maxR2.

Средняя мощность −p равна:

−p=I2maxR2=−i2R

Пример №2. Сила переменного тока в цепи меняется по закону i=Imaxcosωt. Определить мгновенную мощность в момент времени t = 1 с, если циклическая частота колебаний ω = 100π Гц при сопротивлении R = 10 Ом. Амплитуда силы тока равна 1 А.

p=(Imaxcosωt)2R=10(1·cos(100π·1)2=10 (Дж)

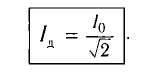

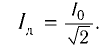

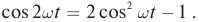

Действующие значения силы тока и напряжения

Из предыдущей формулы видно, что среднее значение квадрата силы тока равно половине квадрата амплитуды силы переменного тока:

−i2=I2max2

Определение

Действующее значение силы переменного тока — величина, равная квадратному корню, взятому из среднего значения квадрата тока. Обозначается как I.

I=√−i2=Imax√2

Смысл действующего значения силы переменного тока заключается в том, что оно равно силе постоянного тока, выделяющего в проводнике то же количество теплоты, что и переменный ток за это же время.

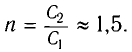

Аналогично определяется действующее значение напряжения U:

U=√−u2=Umax√2

Именно действующие значения силы тока и напряжения определяют мощность P переменного тока:

P=I2R=UI

Пример №3. Найти мощность переменного тока, если амплитуда силы тока равна 2 А, а сопротивление цепи равно 5 Ом.

P=I2R

I=Imax√2

P=(Imax√2)2R=I2max2R=222·5=10 ⎛⎝Дж⎞⎠

Задание EF22720

Алгоритм решения

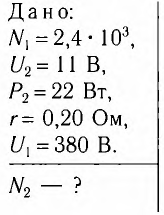

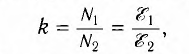

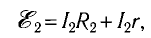

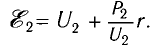

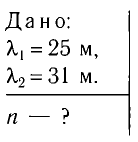

1.Записать исходные данные.

2.Записать формулу Томсона.

3.Вычислить искомую величину, подставив известные данные.

Решение

Запишем исходные данные:

• Закон изменения напряжения между обкладками конденсатора: UC=U0cosωt.

• Амплитуда напряжения: U0=5 В.

• Циклическая частота колебаний: ω = 1000π с–1.

Запишем формулу Томсона:

T=2πω=2π1000π=21000=0,002 (с)

Ответ: 0,002

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Задание EF18735

Алгоритм решения

1.Записать исходные данные и перевести единицы измерения в СИ.

2.Описать, что происходит в момент замыкания и размыкания цепи.

3.Выполнить решение задачи в общем виде.

4.Вычислить искомую величину, подставив известные данные.

Решение

Запишем исходные данные:

• ЭДС источника тока: ε=5 В.

• Амплитуда колебаний напряжения на конденсаторе: UCmax=5 В.

• Сопротивление ЭДС источника тока: r = 2 Ом.

• Индуктивность катушки: L = 1 мГн.

1 мГн = 10–3 Гн

Перед размыканием ключа К ток через конденсатор не идет, по катушке течёт ток:

I0=εr

Напряжение на конденсаторе в начальный момент времени равно нулю, так как оно равно нулю на катушке: U0C=0 В.

После размыкания ключа К в контуре возникают гармонические колебания напряжения между обкладками конденсатора и тока в контуре. Благодаря начальному условию (U0C=0 В) потенциал верхней обкладки конденсатора относительно нижней начинает меняться по закону:

u=−UCmaxsinωt

Знак «–» в формуле связан с тем, что сразу после размыкания ключа К ток приносит положительный заряд на нижнюю обкладку конденсатора.

Циклическую частоту выразим из формулы Томсона:

ω=2πT=1√LC

Энергия электромагнитных колебаний в контуре сохраняется. Она определяется формулой:

W=Li22+Cu22=CU2Cmax2=LI202

Выразим максимальное напряжение на конденсаторе:

CU2Cmax=LI20

UCmax=I0√LC

Учтем, что амплитуда напряжения на конденсаторе равна напряжению источника тока, а I0=εr. Тогда получим:

UCmax=ε=I0r=I0√LC

Отсюда:

√LC=r

C=Lr2

Период колебаний в контуре определим через формулу Томсона:

T=2π√LC=2π√LLr2=2πLr

Вспомним зависимость напряжения от времени:

u=−UCmaxsinωt

Подставим известные данные для искомого момента времени:

5=−5sinωt

Синус должен быть равен «–1» Это возможно, если с начального момента времени пройдет четверть периода:

t=T4=2π4Lr=π210−32≈7,85·10−6(с)=7,85 (мкс)

Ответ: 7,85

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

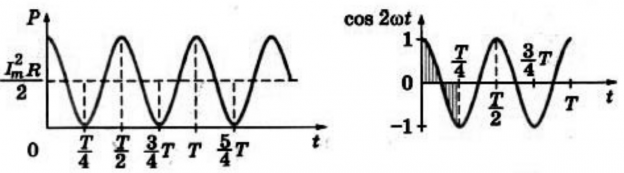

Задание EF18116

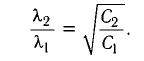

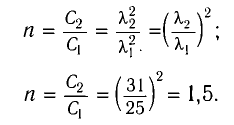

Ученик изучает зависимость периода электромагнитных колебаний в контуре от ёмкости конденсатора. Какие два контура он должен выбрать для этого исследования?

Алгоритм решения

- Выделить цель эксперимента.

- Установить, какие величины для достижения цели эксперимента должны меняться, а какие — оставаться постоянными.

- Выбрать верную пару контуров

Решение

Цель эксперимента — изучить зависимость периода электромагнитных колебаний в контуре от ёмкости конденсатора. Следовательно, емкости конденсатора должна быть единственной меняющейся величиной. При этом все другие величины должны оставаться постоянными. Поэтому катушки индуктивности должны быть одинаковыми, но конденсаторы — разные. Этому условию соответствует рисунок «а».

Ответ: а

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

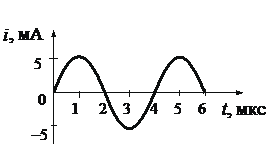

Задание EF18656

Алгоритм решения

1.Записать исходные данные (определить по графику начальный период колебаний).

2.Перевести единицы измерения величин в СИ.

3.Записать формулу Томсона.

4.Выполнить решение в общем виде.

5.Установить, каким станет период колебаний после уменьшения емкости конденсатора.

Решение

Запишем исходные данные:

• Период колебаний (определяем по графику): T = 4 мкс.

• Емкость конденсатора в первом опыте: C1 = 4C.

• Емкость конденсатора во втором опыте: C2 = C.

4 мкс = 4∙10–6 с

Запишем формулу Томсона:

T=2π√LC

Применим формулу для обоих опытов и получим:

T1=2π√L4C=4π√LC

T2=2π√LC

Поделим первый период на второй:

T1T2=4π√LC2π√LC=2

Отсюда:

T2=T12=4·10−62=2·10−6 (с)=2 (мкс)

Ответ: 2

pазбирался: Алиса Никитина | обсудить разбор

Алиса Никитина | Просмотров: 5.6k

Амплитуда силы тока в контуре формула

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.

СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ.

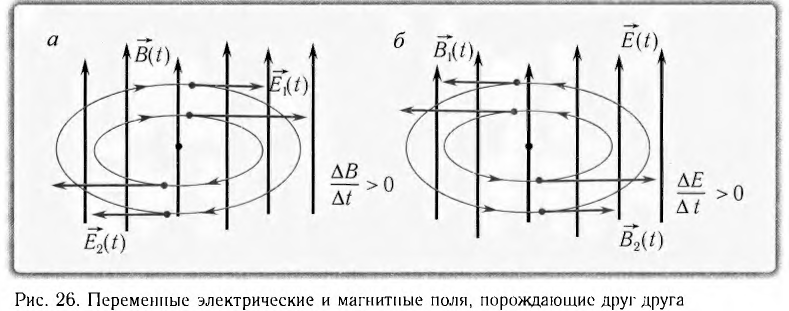

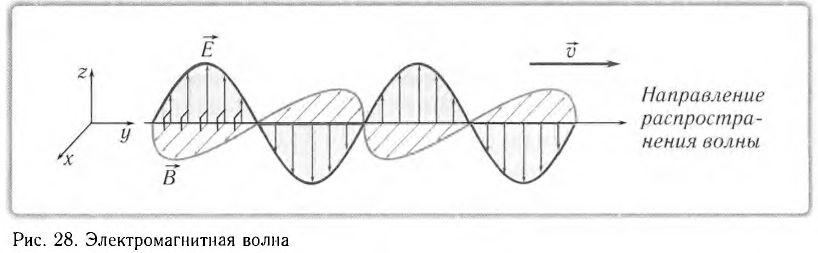

Электромагнитные колебания — взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей.

Электромагнитные колебания появляются в различных электрических цепях. При этом колеблются величина заряда, напряжение, сила тока, напряженность электрического поля, индукция магнитного поля и другие электродинамические величины.

Свободные электромагнитные колебания возникают в электромагнитной системе после выведения ее из состояния равновесия, например, сообщением конденсатору заряда или изменением тока в участке цепи.

Это затухающие колебания, так как сообщенная системе энергия расходуется на нагревание и другие процессы.

Вынужденные электромагнитные колебания — незатухающие колебания в цепи, вызванные внешней периодически изменяющейся синусоидальной ЭДС.

Электромагнитные колебания описываются теми же законами, что и механические, хотя физическая природа этих колебаний совершенно различна.

Электрические колебания — частный случай электромагнитных, когда рассматривают колебания только электрических величин. В этом случае говорят о переменных токе, напряжении, мощности и т.д.

Колебательный контур — электрическая цепь, состоящая из последовательно соединенных конденсатора емкостью C, катушки индуктивностью L и резистора сопротивлением R.

Состояние устойчивого равновесия колебательного контура характеризуется минимальной энергией электрического поля (конденсатор не заряжен) и магнитного поля (ток через катушку отсутствует).

Величины, выражающие свойства самой системы (параметры системы): L и m, 1/C и k

величины, характеризующие состояние системы:

величины, выражающие скорость изменения состояния системы: u = x'(t) и i = q'(t) .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Можно показать, что уравнение свободных колебаний для зарядаq = q(t) конденсатора в контуре имеет вид

где q» — вторая производная заряда по времени. Величина

является циклической частотой. Такими же уравнениями описываются колебания тока, напряжения и других электрических и магнитных величин.

Одним из решений уравнения (1) является гармоническая функция

Период колебаний в контуре дается формулой (Томсона):

Величина φ = ώt + φ , стоящая под знаком синуса или косинуса, является фазой колебания.

Фаза определяет состояние колеблющейся системы в любой момент времени t.

Ток в цепи равен производной заряда по времени, его можно выразить

Чтобы нагляднее выразить сдвиг фаз, перейдем от косинуса к синусу

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Гармоническая ЭДС возникает, например, в рамке, которая вращается с постоянной угловой скоростью в однородном магнитном поле с индукцией В. Магнитный поток Ф , пронизывающий рамку с площадью S ,

где- угол между нормалью к рамке и вектором магнитной индукции .

По закону электромагнитной индукции Фарадея ЭДС индукции равна

где — скорость изменения потока магнитной индукции.

Гармонически изменяющийся магнитный поток вызывает синусоидальную ЭДС индукции

где — амплитудное значение ЭДС индукции.

2. Если к контуру подключить источник внешней гармонической ЭДС

то в нем возникнут вынужденные колебания, происходящие с циклической частотой ώ, совпадающей с частотой источника.

При этом вынужденные колебания совершают заряд q, разность потенциалов u , сила тока i и другие физические величины. Это незатухающие колебания, так как к контуру подводится энергия от источника, которая компенсирует потери. Гармонически изменяющиеся в цепи ток, напряжение и другие величины называют переменными. Они, очевидно, изменяются по величине и направлению. Токи и напряжения, изменяющиеся только по величине, называют пульсирующими.

В промышленных цепях переменного тока России принята частота 50 Гц.

Для подсчета количества теплоты Q, выделяющейся при прохождении переменного тока по проводнику с активным сопротивлением R, нельзя использовать максимальное значение мощности, так как оно достигается только в отдельные моменты времени. Необходимо использовать среднюю за период мощность — отношение суммарной энергии W, поступающей в цепь за период, к величине периода:

Поэтому количество теплоты, выделится за время Т:

Действующее значение I силы переменного тока равно силе такого постоянного тока, который за время, равное периоду T, выделяет такое же количество теплоты, что и переменный ток:

Отсюда действующее значение тока

Аналогично действующее значение напряжения

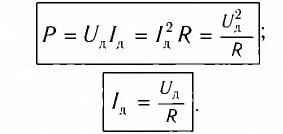

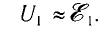

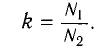

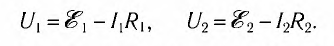

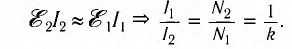

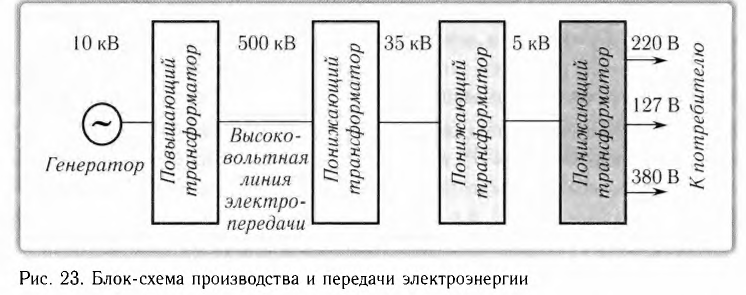

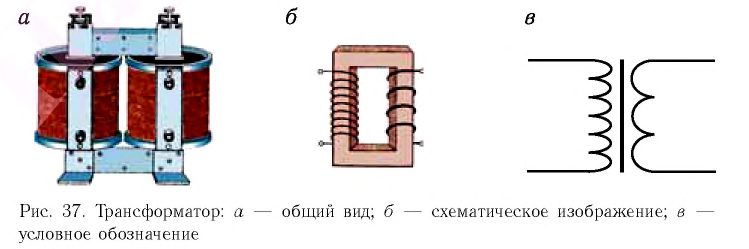

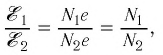

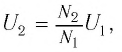

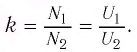

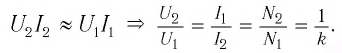

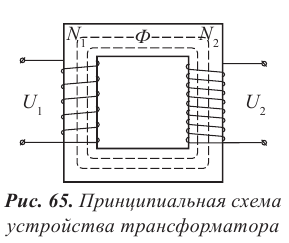

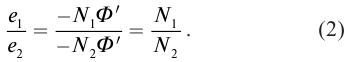

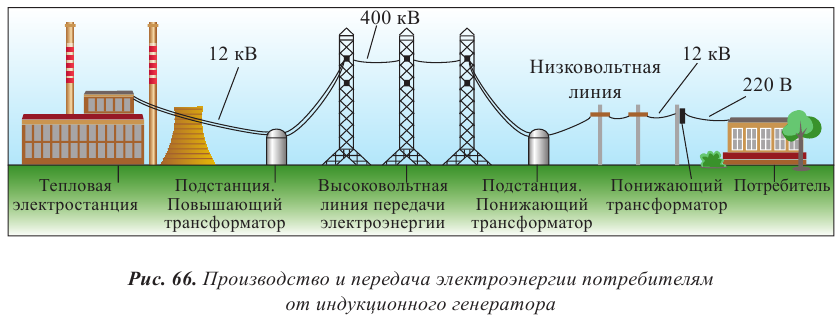

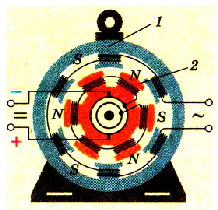

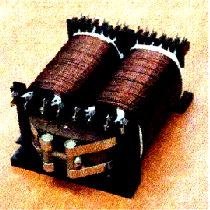

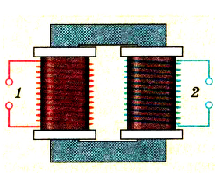

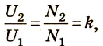

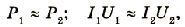

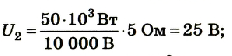

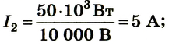

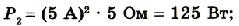

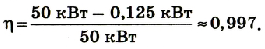

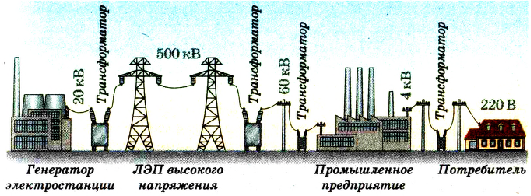

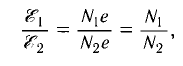

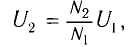

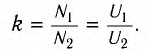

Трансформатор — устройство, увеличивающее или уменьшающее напряжение в несколько раз практически без потерь энергии.

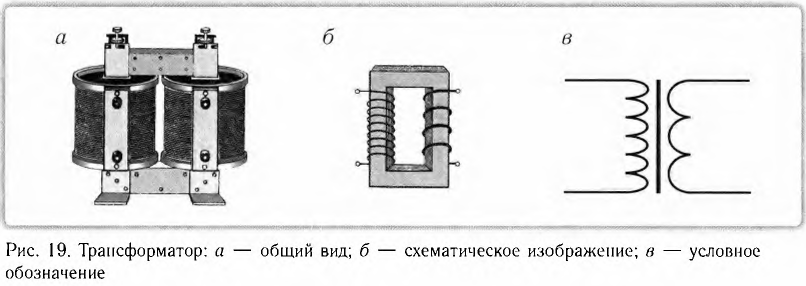

Трансформатор состоит из стального сердечника, собранного из отдельных пластин, на котором крепятся две катушки с проволочными обмотками. Первичная обмотка подключается к источнику переменного напряжения, а к вторичной присоединяют устройства, потребляющие электроэнергию.

называют коэффициентом трансформации. Для понижающего трансформатора К > 1, для повышающего

Пример. Заряд на пластинах конденсатора колебательного контура изменяется с течением времени в соответствии с уравнением . Найдите период и частоту колебаний в контуре,циклическую частоту, амплитуду колебаний заряда и амплитуду колебаний силы тока. Запишите уравнение , выражающее зависимость силы тока от времени.

Из уравнения следует, что . Период определим по формуле циклической частоты

Зависимость силы тока от времени имеет вид:

Амплитуда силы тока.

Ответ: заряд совершает колебания с периодом 0,02 с и частотой 50 Гц, которой соответствует циклическая частота 100 рад/с, амплитуда колебаний силы тока равна 510 3 А, ток изменяется по закону:

i=-5000 sin100t

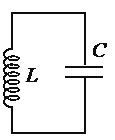

Основным устройством, определяющим рабочую частоту любого генератора переменного тока, является колебательный контур. Колебательный контур (рис.1) состоит из катушки индуктивности L (рассмотрим идеальный случай, когда катушка не обладает омическим сопротивлением) и конденсатора C и называется замкнутым. Характеристикой катушки является индуктивность, она обозначается L и измеряется в Генри (Гн), конденсатор характеризуют емкостью C, которую измеряют в фарадах (Ф).

Пусть в начальный момент времени конденсатор заряжен так (рис.1), что на одной из его обкладок имеется заряд +Q , а на другой – заряд —Q . При этом между пластинами конденсатора образуется электрическое поле, обладающее энергией

где

После замыкания контура конденсатор начинает разряжаться и по цепи пойдет электрический ток (рис.2), величина которого увеличивается от нуля до максимального значения

(где

Когда конденсатор полностью разрядится

Затем сила тока начинает уменьшаться, а заряд будет накапливаться на пластинах конденсатора (рис.4). Когда сила тока уменьшится до нуля, заряд конденсатора достигнет максимального значения Q , но обкладка, прежде заряженная положительно, теперь будет заряжена отрицательно (рис. 5). Затем конденсатор вновь начинает разряжаться, причем ток в цепи потечет в противоположном направлении.

Так процесс перетекания заряда с одной обкладки конденсатора на другую через катушку индуктивности повторяется снова и снова. Говорят, что в контуре происходят электромагнитные колебания. Этот процесс связан не только с колебаниями величины заряда и напряжения на конденсаторе, силы тока в катушке, но и перекачкой энергии из электрического поля в магнитное и обратно.

Перезарядка конденсатора до максимального напряжения

В реальных контурах имеют место следующие потери энергии:

1) тепловые потери, т.к. R ¹ 0;

2) потери в диэлектрике конденсатора;

3) гистерезисные потери в сердечнике катушке;

4) потери на излучение и др. Если пренебречь этими потерями энергии, то можно написать, что

Колебания, происходящие в идеальном колебательном контуре, в котором выполняется это условие, называются свободными, или собственными, колебаниями контура.

В этом случае напряжение U (и заряд Q) на конденсаторе изменяется по гармоническому закону:

где n — собственная частота колебательного контура, w = 2pn — собственная (круговая) частота колебательного контура. Частота электромагнитных колебаний в контуре определяется как

Период T – время, в течение которого совершается одно полное колебание напряжения на конденсаторе и тока в контуре, определяется формулой Томсона

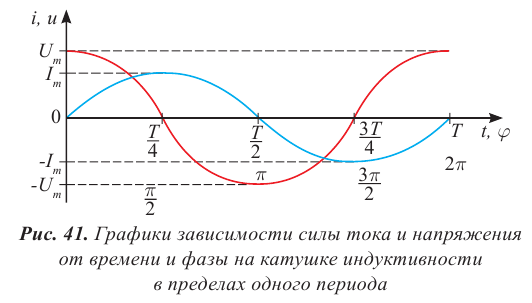

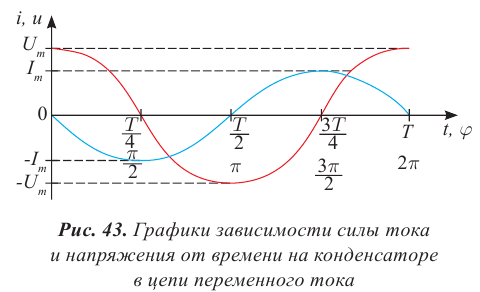

Сила тока в контуре также изменяется по гармоническому закону, но отстает от напряжения по фазе на

На рис.6 представлены графики изменения напряжения U на конденсаторе и тока I в катушке для идеального колебательного контура.

В реальном контуре энергия с каждым колебанием будет убывать. Амплитуды напряжения на конденсаторе и тока в контуре будут убывать, такие колебания называются затухающими. В задающих генераторах их применять нельзя, т.к. прибор будет работать в лучшем случае в импульсном режиме.

Для получения незатухающих колебаний необходимо компенсировать потери энергии при самых разнообразных рабочих частотах приборов, в том числе и применяемых в медицине.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Лучшие изречения: Увлечёшься девушкой-вырастут хвосты, займёшься учебой-вырастут рога 10034 —

91.146.8.87 © studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам | Обратная связь.

Отключите adBlock!

и обновите страницу (F5)

очень нужно

07.06.2019

5 июня Что порешать по физике

30 мая Решения вчерашних ЕГЭ по математике

Колебания напряжения на конденсаторе в цепи переменного тока описываются уравнением где все величины выражены в СИ. Емкость конденсатора равна Найдите амплитуду силы тока. (Ответ дать в амперах.)

Общий вид зависимости напряжения на конденсаторе в колебательном контуре: где — амплитудное значение напряжения. Сравнивая с находим, что Значение максимального заряда на обкладках конденсатора равно Амплитуда колебаний силы тока связана с частотой колебаний и максимальным значением заряда конденсатора соотношением Отсюда находим

Позвольте предложить, на мой взгляд, более простой способ решения. Известно, что в цепи переменного тока, в которой есть конденсатор, выполняется зависимость Im=Um/Xc, где под током и напряжением имеются ввиду их амплитудные значения, а Хс — емкостное сопротивление конденсатора, равное Хс=1/w*C. Подставляя 2-ую формулу в первую, окончательно имеем: Im=Um*w*C. Подставляя значения величин из условия, получаем значение амплитуды силы тока, которое совпадает с вашим.

P. S. Мой способ решения кажется мне более разумным по той причине, что обе формулы даны в учебнике по физике, в отличие от последней формулы в предложенном вами способе решения.

Спасибо. Хороший вариант.

Но использованная в конце формула, конечно же, дается в школьном курсе. Ведь насколько я знаю, в этот момент в школьной физике уже начинают использовать производные. Формула следует из закона изменения заряда со временем при гармонических колебаниях и из того, что ток — это производная от заряда

Уравнение выражает зависимость силы тока от времени

Вопрос по физике:

Уравнение i=0.0001пcos(wt+п/2) выражает зависимость силы тока от времени в колебательном контуре. Чему будет равна энергия на конденсаторе и в катушке индуктивности, если ток в цепи равен 0.0001 А?

1) В конденсаторе энергия минимальна, в катушке максимальна

2) В конденсаторе и катушке энергия распределена поровну

3) В конденсаторе энергия максимальна, в катушке равна нулю

4) В конденсаторе энергия равна нулю, в катушке максимальна

Трудности с пониманием предмета? Готовишься к экзаменам, ОГЭ или ЕГЭ?

Воспользуйся формой подбора репетитора и занимайся онлайн. Пробный урок — бесплатно!

Ответы и объяснения 1

Очевидно что ответ 4) потому что Iм=0,0001A

в этот момент энергия МП максимальна а энергия ЭП равна нулю.

Знаете ответ? Поделитесь им!

Как написать хороший ответ?

Чтобы добавить хороший ответ необходимо:

- Отвечать достоверно на те вопросы, на которые знаете правильный ответ;

- Писать подробно, чтобы ответ был исчерпывающий и не побуждал на дополнительные вопросы к нему;

- Писать без грамматических, орфографических и пунктуационных ошибок.

Этого делать не стоит:

- Копировать ответы со сторонних ресурсов. Хорошо ценятся уникальные и личные объяснения;

- Отвечать не по сути: «Подумай сам(а)», «Легкотня», «Не знаю» и так далее;

- Использовать мат — это неуважительно по отношению к пользователям;

- Писать в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ.

Есть сомнения?

Не нашли подходящего ответа на вопрос или ответ отсутствует? Воспользуйтесь поиском по сайту, чтобы найти все ответы на похожие вопросы в разделе Физика.

Трудности с домашними заданиями? Не стесняйтесь попросить о помощи — смело задавайте вопросы!

Физика — область естествознания: естественная наука о простейших и вместе с тем наиболее общих законах природы, о материи, её структуре и движении.

Уравнение зависимости силы тока от времени

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ.

СВОБОДНЫЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ.

Электромагнитные колебания — взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей.

Электромагнитные колебания появляются в различных электрических цепях. При этом колеблются величина заряда, напряжение, сила тока, напряженность электрического поля, индукция магнитного поля и другие электродинамические величины.

Свободные электромагнитные колебания возникают в электромагнитной системе после выведения ее из состояния равновесия, например, сообщением конденсатору заряда или изменением тока в участке цепи.

Это затухающие колебания, так как сообщенная системе энергия расходуется на нагревание и другие процессы.

Вынужденные электромагнитные колебания — незатухающие колебания в цепи, вызванные внешней периодически изменяющейся синусоидальной ЭДС.

Электромагнитные колебания описываются теми же законами, что и механические, хотя физическая природа этих колебаний совершенно различна.

Электрические колебания — частный случай электромагнитных, когда рассматривают колебания только электрических величин. В этом случае говорят о переменных токе, напряжении, мощности и т.д.

Колебательный контур — электрическая цепь, состоящая из последовательно соединенных конденсатора емкостью C, катушки индуктивностью L и резистора сопротивлением R.

Состояние устойчивого равновесия колебательного контура характеризуется минимальной энергией электрического поля (конденсатор не заряжен) и магнитного поля (ток через катушку отсутствует).

Величины, выражающие свойства самой системы (параметры системы): L и m, 1/C и k

величины, характеризующие состояние системы:

величины, выражающие скорость изменения состояния системы: u = x'(t) и i = q'(t) .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КОЛЕБАНИЙ

Можно показать, что уравнение свободных колебаний для зарядаq = q(t) конденсатора в контуре имеет вид

где q» — вторая производная заряда по времени. Величина

является циклической частотой. Такими же уравнениями описываются колебания тока, напряжения и других электрических и магнитных величин.

Одним из решений уравнения (1) является гармоническая функция

Период колебаний в контуре дается формулой (Томсона):

Величина φ = ώt + φ , стоящая под знаком синуса или косинуса, является фазой колебания.

Фаза определяет состояние колеблющейся системы в любой момент времени t.

Ток в цепи равен производной заряда по времени, его можно выразить

Чтобы нагляднее выразить сдвиг фаз, перейдем от косинуса к синусу

ПЕРЕМЕННЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК

1. Гармоническая ЭДС возникает, например, в рамке, которая вращается с постоянной угловой скоростью в однородном магнитном поле с индукцией В. Магнитный поток Ф , пронизывающий рамку с площадью S ,

где- угол между нормалью к рамке и вектором магнитной индукции .

По закону электромагнитной индукции Фарадея ЭДС индукции равна

где — скорость изменения потока магнитной индукции.

Гармонически изменяющийся магнитный поток вызывает синусоидальную ЭДС индукции

где — амплитудное значение ЭДС индукции.

2. Если к контуру подключить источник внешней гармонической ЭДС

то в нем возникнут вынужденные колебания, происходящие с циклической частотой ώ, совпадающей с частотой источника.

При этом вынужденные колебания совершают заряд q, разность потенциалов u , сила тока i и другие физические величины. Это незатухающие колебания, так как к контуру подводится энергия от источника, которая компенсирует потери. Гармонически изменяющиеся в цепи ток, напряжение и другие величины называют переменными. Они, очевидно, изменяются по величине и направлению. Токи и напряжения, изменяющиеся только по величине, называют пульсирующими.

В промышленных цепях переменного тока России принята частота 50 Гц.

Для подсчета количества теплоты Q, выделяющейся при прохождении переменного тока по проводнику с активным сопротивлением R, нельзя использовать максимальное значение мощности, так как оно достигается только в отдельные моменты времени. Необходимо использовать среднюю за период мощность — отношение суммарной энергии W, поступающей в цепь за период, к величине периода:

Поэтому количество теплоты, выделится за время Т:

Действующее значение I силы переменного тока равно силе такого постоянного тока, который за время, равное периоду T, выделяет такое же количество теплоты, что и переменный ток:

Отсюда действующее значение тока

Аналогично действующее значение напряжения

Трансформатор — устройство, увеличивающее или уменьшающее напряжение в несколько раз практически без потерь энергии.

Трансформатор состоит из стального сердечника, собранного из отдельных пластин, на котором крепятся две катушки с проволочными обмотками. Первичная обмотка подключается к источнику переменного напряжения, а к вторичной присоединяют устройства, потребляющие электроэнергию.

называют коэффициентом трансформации. Для понижающего трансформатора К > 1, для повышающего

Пример. Заряд на пластинах конденсатора колебательного контура изменяется с течением времени в соответствии с уравнением . Найдите период и частоту колебаний в контуре,циклическую частоту, амплитуду колебаний заряда и амплитуду колебаний силы тока. Запишите уравнение , выражающее зависимость силы тока от времени.

Из уравнения следует, что . Период определим по формуле циклической частоты

Зависимость силы тока от времени имеет вид:

Амплитуда силы тока.

Ответ: заряд совершает колебания с периодом 0,02 с и частотой 50 Гц, которой соответствует циклическая частота 100 рад/с, амплитуда колебаний силы тока равна 510 3 А, ток изменяется по закону:

i=-5000 sin100t

Презентация к уроку

Внимание! Предварительный просмотр слайдов используется исключительно в ознакомительных целях и может не давать представления о всех возможностях презентации. Если вас заинтересовала данная работа, пожалуйста, загрузите полную версию.

Цели урока:

- Образовательные: обобщение и систематизация знаний по теме, проверка знаний, умений, навыков. В целях повышения интереса к теме работу вести с помощью опорных конспектов.

- Воспитательные: воспитание мировоззренческого понятия (причинно-следственных связей в окружающем мире), развитие у школьников коммуникативной культуры.

- Развивающие: развитие самостоятельности мышления и интеллекта, умение формулировать выводы по изученному материалу, развитие логического мышления, развитие грамотной устной речи, содержащей физическую терминологию.

Тип урока:систематизация и обобщение знаний.

Техническая поддержка урока:

- Демонстрации:

- Плакаты.

- Показ слайдов с помощью информационно – компьютерных технологий.

- Дидактический материал:

- Опорные конспекты с подробными записями на столах.

- Оформление доски:

- Плакат с кратким содержанием опорных конспектов (ОК);

- Плакат – рисунок с изображением колебательного контура;

- Плакат – график зависимости колебаний заряда конденсатора, напряжения между обкладками конденсатора, силы тока в катушке от времени, электрической энергии конденсатора, магнитной энергии катушки от времени.

План урока:

1. Этап повторения пройденного материала. Проверка домашнего задания.

Четыре группы задач по теме:

- Электромагнитные колебания.

- Колебательный контур.

- Свободные колебания. Свободные колебания – затухающие колебания

- Характеристика колебаний.

2. Этап применения теории к решению задач.

3. Закрепление. Самостоятельная работа.

4. Подведение итогов.

Учитель: Темой урока является «Решение задач по теме: «Электромагнитные колебания и волны» на примере разбора задач ЕГЭ»

К доске вызываются 3 ученика для проверки домашнего задания.

– Задания по этой теме можно разделить на четыре группы.

Четыре группы задач по теме:

1. Задачи с использованием общих законов гармонических колебаний.

2. Задачи о свободных колебаниях конкретных колебательных систем.

3. Задачи о вынужденных колебаниях.

4. Задачи о волнах различной природы.

– Мы остановимся на решении задач 1 и 2 групп.

Урок начнем с повторения необходимых понятий для данной группы задач.

Электромагнитные колебания – это периодические и почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения.

Колебательный контур – цепь, состоящая из соединительных проводов, катушки индуктивности и конденсатора.

Свободные колебания – это колебания, происходящие в системе благодаря начальному запасу энергии с частотой, определяемой параметрами самой системы: L, C.

Скорость распространения электромагнитных колебаний равна скорости света: С = 3 . 10 8 (м/с)

Основные характеристики колебаний

Амплитуда (силы тока, заряда, напряжения) – максимальное значение (силы тока, заряда, напряжения): Im, Qm, Um

Мгновенные значения (силы тока, заряда, напряжения) – i, q, u

Схема колебательного контура

Учитель: Что представляют электромагнитные колебания в контуре?

Электромагнитные колебания представляют периодический переход электрической энергии конденсатора в магнитную энергию катушки и наоборот согласно закону сохранения энергии.

Задача №1 (д/з)

Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 800 пФ и катушку индуктивности индуктивностью 2 мкГн. Каков период собственных колебаний контура?

Задача № 2 (д/з)

Колебательный контур состоит из конденсатора емкостью С и катушки индуктивности индуктивностью L. Как изменится период свободных электромагнитных колебаний в этом контуре, если электроемкость конденсатора и индуктивность катушки увеличить в 3р.

Задача № 3 (д/з)

Амплитуда силы тока при свободных колебаниях в колебательном контуре 100 мА. Какова амплитуда напряжения на конденсаторе колебательного контура, если емкость этого конденсатора 1 мкФ, а индуктивность катушки 1 Гн? Активным сопротивлением пренебречь.

Схема электромагнитных колебаний

Ученик 1 наглядно описывает процессы в колебательном контуре.

Ученик 2 комментирует электромагнитные колебания в контуре, используя графическую зависимость заряда, напряжения. Силы тока, электрической энергии конденсатора, магнитной энергии катушки индуктивности от времени.

Уравнения, описывающие колебательные процессы в контуре:

Обращаем внимание, что колебания силы тока в цепи опережают колебания напряжения между обкладками конденсатора на π/2.

Описывая изменения заряда, напряжения и силы тока по гармоническому закону, необходимо учитывать связь между функциями синуса и косинуса.

Задача № 1.

По графику зависимости силы тока от времени в колебательном контуре определите, какие преобразования энергии происходят в колебательном контуре в интервале времени от 1мкс до 2мкс?

1. Энергия магнитного поля катушки увеличивается до максимального значения;

2. Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора;

3. Энергия электрического поля конденсатора уменьшается от максимального значения до «о»;

4. Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки.

Задача № 2.

По графику зависимости силы тока от времени в колебательном контуре определите:

а) Сколько раз энергия катушки достигает максимального значения в течение первых 6 мкс после начала отсчета?

б) Сколько раз энергия конденсатора достигает максимального значения в течение первых 6 мкс после начала отсчета?

в) Определите по графику амплитудное значение силы тока, период, циклическую частоту, линейную частоту и напишите уравнение зависимости силы тока от времени.

Задача № 3 (д/з)

Дана графическая зависимость напряжения между обкладками конденсатора от времени. По графику определите, какое преобразование энергии происходит в интервале времени от 0 до 2 мкс?

1. Энергия магнитного поля катушки увеличивается до максимального значения;

2. Энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электрического поля конденсатора;

3. Энергия электрического поля конденсатора уменьшается от максимального значения до «о»;

4. Энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию магнитного поля катушки.

Задача № 4 (д/з)

Дана графическая зависимость напряжения между обкладками конденсатора от времени. По графику определите: сколько раз энергия конденсатора достигает максимального значения в период от нуля до 2мкс? Сколько раз энергия катушки достигает наибольшего значения от нуля до 2 мкс? По графику определите амплитуду колебаний напряжений, период колебаний, циклическую частоту, линейную частоту. Напишите уравнение зависимости напряжения от времени.

К доске вызываются 2 ученика

Задача № 5, 6

Задача № 7

Заряд на обкладках конденсатора колебательного контура изменяется по закону

q = 3·10 –7 cos800πt. Индуктивность контура 2Гн. Пренебрегая активным сопротивлением, найдите электроемкость конденсатора и максимальное значение энергии электрического поля конденсатора и магнитного поля катушки индуктивности.

Задача № 8

В идеальном колебательном контуре происходят свободные электромагнитные колебания. В таблице показано, как изменяется заряд конденсатора в колебательном контуре с течением времени.

| t, 10 –6 (C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| q, 10 –9 (Кл) | 2 | 1,5 | –1,5 | –2 | –1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 |

1. Напишите уравнение зависимости заряда от времени. Найдите амплитуду колебаний заряда, период, циклическую частоту, линейную частоту.

2. Какова энергия магнитного поля катушки в момент времени t = 5 мкс, если емкость конденсатора 50 пФ.

Домашнее задание. Напишите уравнение зависимости силы тока от времени. Найдите амплитуду колебаний силы тока. Постройте графическую зависимость силы тока от времени.

Автор статьи — профессиональный репетитор, автор учебных пособий для подготовки к ЕГЭ Игорь Вячеславович Яковлев

Темы кодификатора ЕГЭ: свободные электромагнитные колебания, колебательный контур, вынужденные электромагнитные колебания, резонанс, гармонические электромагнитные колебания.

Электромагнитные колебания — это периодические изменения заряда, силы тока и напряжения, происходящие в электрической цепи. Простейшей системой для наблюдения электромагнитных колебаний служит колебательный контур.

Колебательный контур

Колебательный контур — это замкнутый контур, образованный последовательно соединёнными конденсатором и катушкой.

Зарядим конденсатор, подключим к нему катушку и замкнём цепь. Начнут происходить свободные электромагнитные колебания — периодические изменения заряда на конденсаторе и тока в катушке. Свободными, напомним, эти колебания называются потому, что они совершаются без какого-либо внешнего воздействия — только за счёт энергии, запасённой в контуре.

Период колебаний в контуре обозначим, как всегда, через . Сопротивление катушки будем считать равным нулю.

Рассмотрим подробно все важные стадии процесса колебаний. Для большей наглядности будем проводить аналогию с колебаниями горизонтального пружинного маятника.

Начальный момент: . Заряд конденсатора равен , ток через катушку отсутствует (рис. 1 ). Конденсатор сейчас начнёт разряжаться.

Несмотря на то, что сопротивление катушки равно нулю, ток не возрастёт мгновенно. Как только ток начнёт увеличиваться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции, препятствующая возрастанию тока.

Аналогия. Маятник оттянут вправо на величину и в начальный момент отпущен. Начальная скорость маятника равна нулю.

Первая четверть периода : . Конденсатор разряжается, его заряд в данный момент равен . Ток через катушку нарастает (рис. 2 ).

Увеличение тока происходит постепенно: вихревое электрическое поле катушки препятствует нарастанию тока и направлено против тока.

Аналогия . Маятник движется влево к положению равновесия; скорость маятника постепенно увеличивается. Деформация пружины (она же — координата маятника) уменьшается.

Конец первой четверти : . Конденсатор полностью разрядился. Сила тока достигла максимального значения (рис. 3 ). Сейчас начнётся перезарядка конденсатора.

Напряжение на катушке равно нулю, но ток не исчезнет мгновенно. Как только ток начнёт уменьшаться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции, препятствующая убыванию тока.

Аналогия. Маятник проходит положение равновесия. Его скорость достигает максимального значения . Деформация пружины равна нулю.

Вторая четверть: . Конденсатор перезаряжается — на его обкладках появляется заряд противоположного знака по сравнению с тем, что был вначале (рис. 4 ).

Сила тока убывает постепенно: вихревое электрическое поле катушки, поддерживая убывающий ток, сонаправлено с током.

Аналогия. Маятник продолжает двигаться влево — от положения равновесия к правой крайней точке. Скорость его постепенно убывает, деформация пружины увеличивается.

Конец второй четверти . Конденсатор полностью перезарядился, его заряд опять равен (но полярность другая). Сила тока равна нулю (рис. 5 ). Сейчас начнётся обратная перезарядка конденсатора.

Аналогия. Маятник достиг крайней правой точки. Скорость маятника равна нулю. Деформация пружины максимальна и равна .

Третья четверть: . Началась вторая половина периода колебаний; процессы пошли в обратном направлении. Конденсатор разряжается (рис. 6 ).

Аналогия. Маятник двигается обратно: от правой крайней точки к положению равновесия.

Конец третьей четверти: . Конденсатор полностью разрядился. Ток максимален и снова равен , но на сей раз имеет другое направление (рис. 7 ).

Аналогия. Маятник снова проходит положение равновесия с максимальной скоростью , но на сей раз в обратном направлении.

Четвёртая четверть: . Ток убывает, конденсатор заряжается (рис. 8 ).

Аналогия. Маятник продолжает двигаться вправо — от положения равновесия к крайней левой точке.

Конец четвёртой четверти и всего периода: . Обратная перезарядка конденсатора завершена, ток равен нулю (рис. 9 ).

Данный момент идентичен моменту , а данный рисунок — рисунку 1 . Совершилось одно полное колебание. Сейчас начнётся следующее колебание, в течение которого процессы будут происходить точно так же, как описано выше.

Аналогия. Маятник вернулся в исходное положение.

Рассмотренные электромагнитные колебания являются незатухающими — они будут продолжаться бесконечно долго. Ведь мы предположили, что сопротивление катушки равно нулю!

Точно так же будут незатухающими колебания пружинного маятника при отсутствии трения.

В реальности катушка обладает некоторым сопротивлением. Поэтому колебания в реальном колебательном контуре будут затухающими. Так, спустя одно полное колебание заряд на конденсаторе окажется меньше исходного значения. Со временем колебания и вовсе исчезнут: вся энергия, запасённая изначально в контуре, выделится в виде тепла на сопротивлении катушки и соединительных проводов.

Точно так же будут затухающими колебания реального пружинного маятника: вся энергия маятника постепенно превратится в тепло из-за неизбежного наличия трения.

Энергетические превращения в колебательном контуре

Продолжаем рассматривать незатухающие колебания в контуре, считая сопротивление катушки нулевым. Конденсатор имеет ёмкость , индуктивность катушки равна .

Поскольку тепловых потерь нет, энергия из контура не уходит: она постоянно перераспределяется между конденсатором и катушкой.

Возьмём момент времени, когда заряд конденсатора максимален и равен , а ток отсутствует. Энергия магнитного поля катушки в этот момент равна нулю. Вся энергия контура сосредоточена в конденсаторе:

Теперь, наоборот, рассмотрим момент, когда ток максимален и равен , а конденсатор разряжен. Энергия конденсатора равна нулю. Вся энергия контура запасена в катушке:

В произвольный момент времени, когда заряд конденсатора равен и через катушку течёт ток , энергия контура равна:

Соотношение (1) применяется при решении многих задач.

Электромеханические аналогии

В предыдущем листке про самоиндукцию мы отметили аналогию между индуктивностью и массой. Теперь мы можем установить ещё несколько соответствий между электродинамическими и механическими величинами.

Для пружинного маятника мы имеем соотношение, аналогичное (1) :

Здесь, как вы уже поняли, — жёсткость пружины, — масса маятника, и — текущие значения координаты и скорости маятника, и — их наибольшие значения.

Сопоставляя друг с другом равенства (1) и (2) , мы видим следующие соответствия:

Опираясь на эти электромеханические аналогии, мы можем предвидеть формулу для периода электромагнитных колебаний в колебательном контуре.

В самом деле, период колебаний пружинного маятника, как мы знаем, равен:

B соответствии с аналогиями (5) и (6) заменяем здесь массу на индуктивность , а жёсткость на обратную ёмкость . Получим:

Электромеханические аналогии не подводят: формула (7) даёт верное выражение для периода колебаний в колебательном контуре. Она называется формулой Томсона. Мы вскоре приведём её более строгий вывод.

Гармонический закон колебаний в контуре

Напомним, что колебания называются гармоническими, если колеблющаяся величина меняется со временем по закону синуса или косинуса. Если вы успели забыть эти вещи, обязательно повторите листок «Механические колебания».

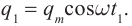

Колебания заряда на конденсаторе и силы тока в контуре оказываются гармоническими. Мы сейчас это докажем. Но прежде нам надо установить правила выбора знака для заряда конденсатора и для силы тока — ведь при колебаниях эти величины будут принимать как положительные, так и отрицательные значения.

Сначала мы выбираем положительное направление обхода контура. Выбор роли не играет; пусть это будет направление против часовой стрелки (рис. 10 ).

Рис. 10. Положительное направление обхода

Сила тока считается положительной 0)’ (I > 0)’ /> , если ток течёт в положительном направлении. В противном случае сила тока будет отрицательной .

Заряд конденсатора — это заряд той его пластины, на которую течёт положительный ток (т. е. той пластины, на которую указывает стрелка направления обхода). В данном случае — заряд левой пластины конденсатора.

При таком выборе знаков тока и заряда справедливо соотношение: (при ином выборе знаков могло случиться ). Действительно, знаки обеих частей совпадают: если 0′ I > 0′ /> , то заряд левой пластины возрастает, и потому 0′ dot > 0′ /> .

Величины и меняются со временем, но энергия контура остаётся неизменной:

Стало быть, производная энергии по времени обращается в нуль: . Берём производную по времени от обеих частей соотношения (8) ; не забываем, что слева дифференцируются сложные функции (Если — функция от , то по правилу дифференцирования сложной функции производная от квадрата нашей функции будет равна: ):

Подставляя сюда и , получим:

Но сила тока не является функцией, тождественно равной нулю; поэтому

Перепишем это в виде:

Мы получили дифференциальное уравнение гармонических колебаний вида , где . Это доказывает, что заряд конденсатора колеблется по гармоническому закону (т.е. по закону синуса или косинуса). Циклическая частота этих колебаний равна:

Эта величина называется ещё собственной частотой контура; именно с этой частотой в контуре совершаются свободные (или, как ещё говорят, собственные колебания). Период колебаний равен:

Мы снова пришли к формуле Томсона.

Гармоническая зависимость заряда от времени в общем случае имеет вид:

Циклическая частота находится по формуле (10) ; амплитуда и начальная фаза определяются из начальных условий.

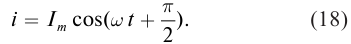

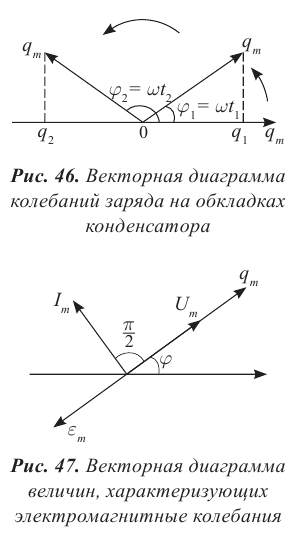

Мы рассмотрим ситуацию, подробно изученную в начале этого листка. Пусть при заряд конденсатора максимален и равен (как на рис. 1 ); ток в контуре отсутствует. Тогда начальная фаза , так что заряд меняется по закону косинуса с амплитудой :

Найдём закон изменения силы тока. Для этого дифференцируем по времени соотношение (12) , опять-таки не забывая о правиле нахождения производной сложной функции:

Мы видим, что и сила тока меняется по гармоническому закону, на сей раз — по закону синуса:

Амплитуда силы тока равна:

Наличие «минуса» в законе изменения тока (13) понять не сложно. Возьмём, к примеру, интервал времени (рис. 2 ).

Ток течёт в отрицательном направлении: . Поскольку , фаза колебаний находится в первой четверти: . Синус в первой четверти положителен; стало быть, синус в (13) будет положительным на рассматриваемом интервале времени. Поэтому для обеспечения отрицательности тока действительно необходим знак «минус» в формуле (13) .

А теперь посмотрите на рис. 8 . Ток течёт в положительном направлении. Как же работает наш «минус» в этом случае? Разберитесь-ка, в чём тут дело!

Изобразим графики колебаний заряда и тока, т.е. графики функций (12) и (13) . Для наглядности представим эти графики в одних координатных осях (рис. 11 ).

Рис. 11. Графики колебаний заряда и тока

Обратите внимание: нули заряда приходятся на максимумы или минимумы тока; и наоборот, нули тока соответствуют максимумам или минимумам заряда.

Используя формулу приведения

запишем закон изменения тока (13) в виде:

Сопоставляя это выражение с законом изменения заряда , мы видим, что фаза тока, равная , больше фазы заряда на величину . В таком случае говорят, что ток опережает по фазе заряд на ; или сдвиг фаз между током и зарядом равен ; или разность фаз между током и зарядом равна .

Опережение током заряда по фазе на графически проявляется в том, что график тока сдвинут влево на относительно графика заряда. Сила тока достигает, например, своего максимума на четверть периода раньше, чем достигает максимума заряд (а четверть периода как раз и соответствует разности фаз ).

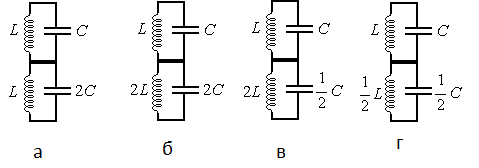

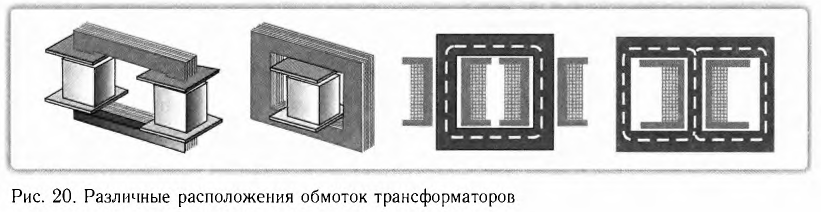

Вынужденные электромагнитные колебания

Как вы помните, вынужденные колебания возникают в системе под действием периодической вынуждающей силы. Частота вынужденных колебаний совпадает с частотой вынуждающей силы.

Вынужденные электромагнитные колебания будут совершаться в контуре, поключённом к источнику синусоидального напряжения (рис. 12 ).

Рис. 12. Вынужденные колебания

Если напряжение источника меняется по закону:

то в контуре происходят колебания заряда и тока с циклической частотой (и с периодом, соответственно, ). Источник переменного напряжения как бы «навязывает» контуру свою частоту колебаний, заставляя забыть о собственной частоте .

Амплитуда вынужденных колебаний заряда и тока зависит от частоты : амплитуда тем больше,чем ближе к собственной частоте контура .При наступает резонанс — резкое возрастание амплитуды колебаний. Мы поговорим о резонансе более подробно в следующем листке, посвящённом переменному току.

Звоните нам: 8 (800) 775-06-82 (бесплатный звонок по России) +7 (495) 984-09-27 (бесплатный звонок по Москве)

Или нажмите на кнопку «Узнать больше», чтобы заполнить контактную форму. Мы обязательно Вам перезвоним.

Обучающее видео

БЕСПЛАТНО

Техническая поддержка:

help@ege-study.ru (круглосуточно)

Полный онлайн-курс подготовки к ЕГЭ по математике. Структурировано. Четко. Без воды. Сдай ЕГЭ на 100 баллов!

Для нормального функционирования и Вашего удобства, сайт использует файлы cookies. Это совершенно обычная практика.Продолжая использовать портал, Вы соглашаетесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Все поля обязательны для заполнения

Премиум

Вся часть 2 на ЕГЭ по математике, от задачи 13 до задачи 19. То, о чем не рассказывают даже ваши репетиторы. Все приемы решения задач части 2. Оформление задач на экзамене. Десятки реальных задач ЕГЭ, от простых до самых сложных.

Видеокурс «Премиум» состоит из 7 курсов для освоения части 2 ЕГЭ по математике (задачи 13-19). Длительность каждого курса — от 3,5 до 4,5 часов.

- Уравнения (задача 13)

- Стереометрия (задача 14)

- Неравенства (задача 15)

- Геометрия (задача 16)

- Финансовая математика (задача 17)

- Параметры (задача 18)

- Нестандартная задача на числа и их свойства (задача 19).

Здесь то, чего нет в учебниках. Чего вам не расскажут в школе. Приемы, методы и секреты решения задач части 2.

Каждая тема разобрана с нуля. Десятки специально подобранных задач, каждая из которых помогает понять «подводные камни» и хитрости решения. Автор видеокурса Премиум — репетитор-профессионал Анна Малкова.

Получи пятерку

Видеокурс «Получи пятерку» включает все темы, необходимые для успешной сдачи ЕГЭ по математике на 60-65 баллов. Полностью все задачи 1-13 Профильного ЕГЭ по математике. Подходит также для сдачи Базового ЕГЭ по математике. Если вы хотите сдать ЕГЭ на 90-100 баллов, вам надо решать часть 1 за 30 минут и без ошибок!

Курс подготовки к ЕГЭ для 10-11 класса, а также для преподавателей. Все необходимое, чтобы решить часть 1 ЕГЭ по математике (первые 12 задач) и задачу 13 (тригонометрия). А это более 70 баллов на ЕГЭ, и без них не обойтись ни стобалльнику, ни гуманитарию.

Вся необходимая теория. Быстрые способы решения, ловушки и секреты ЕГЭ. Разобраны все актуальные задания части 1 из Банка заданий ФИПИ. Курс полностью соответствует требованиям ЕГЭ-2018.

Курс содержит 5 больших тем, по 2,5 часа каждая. Каждая тема дается с нуля, просто и понятно.

Сотни заданий ЕГЭ. Текстовые задачи и теория вероятностей. Простые и легко запоминаемые алгоритмы решения задач. Геометрия. Теория, справочный материал, разбор всех типов заданий ЕГЭ. Стереометрия. Хитрые приемы решения, полезные шпаргалки, развитие пространственного воображения. Тригонометрия с нуля — до задачи 13. Понимание вместо зубрежки. Наглядное объяснение сложных понятий. Алгебра. Корни, степени и логарифмы, функция и производная. База для решения сложных задач 2 части ЕГЭ.

Сразу после оплаты вы получите ссылки на скачивание видеокурсов и уникальные ключи к ним.

Задачи комплекта «Математические тренинги — 2019» непростые. В каждой – интересные хитрости, «подводные камни», полезные секреты.

Варианты составлены так, чтобы охватить все возможные сложные задачи, как первой, так и второй части ЕГЭ по математике.

Как пользоваться?

- Не надо сразу просматривать задачи (и решения) всех вариантов. Такое читерство вам только помешает. Берите по одному! Задачи решайте по однойи старайтесь довести до ответа.

- Если почти ничего не получилось – начинать надо не с решения вариантов, а с изучения математики. Вам помогут книга для подготовки к ЕГЭи Годовой Онлайн-курс.

- Если вы правильно решили из первого варианта Маттренингов 5-7 задач – значит, знаний не хватает. Смотри пункт 1: Книгаи Годовой Онлайн-курс!

- Обязательно разберите правильные решения. Посмотрите видеоразбор – в нем тоже много полезного.

- Можно решать самостоятельно или вместе с друзьями. Или всем классом. А потом смотреть видеоразбор варианта.

Стоимость комплекта «Математические тренинги – 2019» — всего 1100 рублей. За 5 вариантов с решениями и видеоразбором каждого.

Это пробная версия онлайн курса по профильной математике.

Вы получите доступ к 3 темам, которые помогут понять принцип обучения, работу платформы и оценить ведущую курса Анну Малкову.

— 3 темы курса (из 50).

— Текстовый учебник с видеопримерами.

— Мастер-класс Анны Малковой.

— Тренажер для отработки задач.

Регистрируйтесь, это бесплатно!

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных

http://online-otvet.ru/fizika/5ceab73196f4e19a2989b3b1

http://pro-smartfon.ru/uravnenie-zavisimosti-sily-toka-ot-vremeni/

Содержание:

Переменный электрический ток:

Магнитный моток Ф однородного магнитного поля индукцией

Закон электромагнитной индукции: ЭДС индукции в замкнутом контуре равна скорости изменения магнитного потока, взятой с противоположным знаком,

В механической системе при действии на нее внешней периодической силы возникают вынужденные колебания. Аналогично этому вынужденные электромагнитные колебания в электрической цепи происходят под действием внешней периодически изменяющейся ЭДС или внешнего изменяющегося напряжения.

Вынужденные электромагнитные колебания в электрической цепи называются переменным электрическим током.

Ток, сила и направление которого периодически меняются, называется переменным.

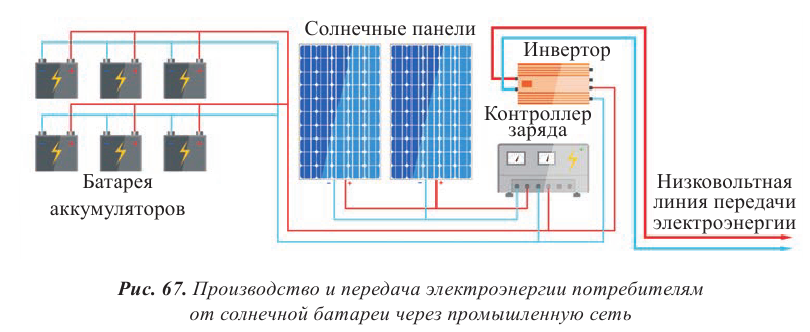

Основная часть электроэнергии в мире в настоящее время вырабатывается генераторами переменного тока, создающими синусоидальное напряжение. Такая функциональная зависимость силы тока от времени позволяет, по сравнению со всеми другими зависимостями, наиболее просто и экономично осуществлять передачу, распределение и использование электрической энергии.

Электротехническое устройство, предназначенное для преобразования механической энергии в энергию переменного электрического тока, называется генератором переменного тока.

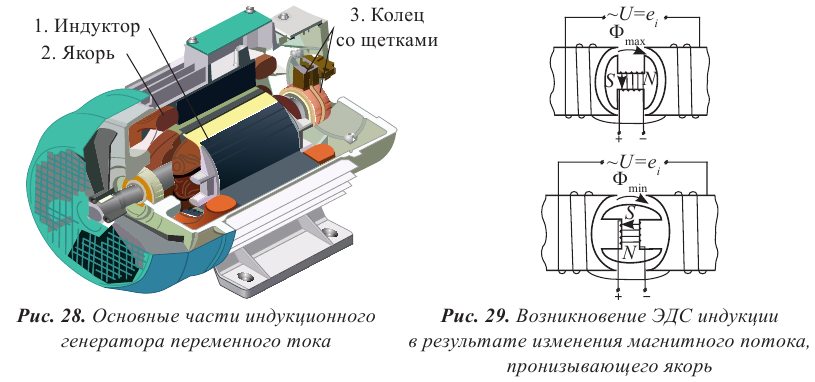

Принцип действия индукционного генератора переменного тока основан на явлении электромагнитной индукции.

Пусть проводящая рамка площадью S вращается с угловой скоростью со вокруг оси, расположенной в ее плоскости перпендикулярно однородному магнитному полю индукцией

При равномерном вращении рамки угол

где

Подставляя полученное выражение в формулу Ф = BScosa, найдем зависимость магнитного потока через рамку от времени:

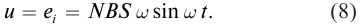

Поскольку магнитный поток, пронизывающий рамку, изменяется со временем (рис. 17), то в ней согласно закону Фарадея индуцируется ЭДС

Как видно, ЭДС индукции изменяется по синусоидальному закону:

где

При подключении к выводам рамки устройства, потребляющего энергию (нагрузки сопротивлением R), по нему будет проходить переменный электрический ток. По закону Ома для участка цепи сила проходящего тока

где

Колебания силы тока и напряжения происходят с одинаковой частотой

где

Ток в цепи проходит в одном направлении в течение полуоборота рамки, а затем меняет направление на противоположное, которое также остается неизменным в течение следующего полуоборота.

Основными частями индукционного генератора переменного тока являются:

- индуктор — постоянный магнит или электромагнит, который создает магнитное поле;

- якорь — обмотка, в которой индуцируется переменная ЭДС; коллектор со

- щетками — устройство, посредством которого ток снимается с вращающихся частей.

Неподвижная часть генератора называется статором, а подвижная — ротором.

В зависимости от конструкции генератора его якорь может быть как ротором, так и статором. Для получения переменных токов большой мощности якорь делают неподвижным, чтобы конструктивно упростить схему передачи тока в промышленную сеть.

На современных гидроэлектростанциях вода вращает вал электрогенератора с частотой 1—2 оборота в секунду. Таким образом, если бы якорь генератора имел только одну рамку (обмотку), то получался бы переменный ток частотой 1 —2 Гц. Поэтому для получения переменного тока промышленной частоты 50 Гц якорь должен содержать несколько обмоток, позволяющих увеличить частоту вырабатываемого тока.

Для паровых турбин, ротор которых вращается очень быстро, используют якорь с одной обмоткой. В этом случае частота вращения ротора совпадает с частотой переменного тока, т. е. ротор должен делать 50

Для увеличения амплитудного значения ЭДС индукции нужно либо увеличивать индукцию магнитного поля, пронизывающего обмотки якоря, либо увеличивать число витков его обмоток. Для увеличения индукции магнитного поля

Действующие значения силы тока и напряжения

Закон Ома для однородного участка цепи: сила тока на однородном участке цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи:

До сих пор рассматривались электрические цепи, содержащие резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, где в качестве источника ЭДС использовался источник постоянного тока. При подключении таких цепей к источнику переменного тока возникают новые закономерности, которые мы и рассмотрим ниже.

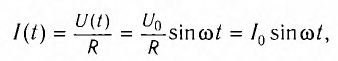

Пусть источник тока создает переменное гармоническое напряжение

Согласно закону Ома для участка цепи сила тока на участке цепи, содержащей только резистор сопротивлением R (рис. 18), подключенный к этому источнику, изменяется со временем также по синусоидальному закону:

где

Величины

Зависящие от времени значения напряжения U(t) и силы тока I(t) называют мгновенными.

Зная мгновенные значения U(t) и I(t), можно вычислить мгновенную мощность

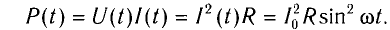

С учетом зависимости силы тока от времени перепишем выражение для мгновенной мощности на резисторе в цепи переменного тока в виде

Поскольку мгновенная мощность меняется со временем, то использовать эту величину на практике в качестве характеристики длительно протекающих процессов крайне неудобно.

Перепишем формулу для мощности по-другому:

Первое слагаемое не зависит от времени. Второе слагаемое — переменная составляющая — функция косинуса двойного угла, ее среднее значение за период колебаний равно нулю (см. рис. 18).

Поэтому среднее значение мощности переменного электрического тока за длительный промежуток времени можно найти по формуле

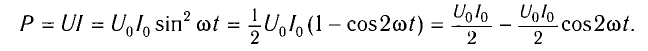

Это выражение позволяет ввести действующие (эффективные) значения силы тока и напряжения, которые используются в качестве основных характеристик переменного тока.

Действующее (эффективное) значение силы переменного тока равно силе такого постоянного тока, который, проходя по цепи, выделяет в единицу времени такое же количество теплоты, что и данный переменный ток.

Поскольку для постоянного тока

Аналогично можно ввести действующее значение и для напряжения:

Таким образом, выражения для расчета мощности, потребляемой в цепях постоянного тока, аналогичны и для переменного тока, если использовать в них действующие значения силы тока и напряжения:

Необходимо отметить, что закон Ома для цепи переменного тока, содержащей только резистор сопротивлением R, выполняется как для амплитудных и действующих, так и для мгновенных значений напряжения и силы тока вследствие того, что их колебания совпадают по фазе (см. рис. 18).

Таким образом, резисторы оказывают сопротивление как постоянному, так и переменному току, при этом в обоих случаях в них происходит превращение электрической энергии во внутреннюю. Вследствие этого сопротивление резисторов R получило название активного или омического сопротивления.

Необходимо отметить, что закон Ома для цепи переменного тока, содержащей только резистор сопротивлением R, выполняется как для амплитудных и действующих, так и для мгновенных значений напряжения и силы тока вследствие того, что их колебания совпадают по фазе (см. рис. 18).

Таким образом, резисторы оказывают сопротивление как постоянному, так и переменному току, при этом в обоих случаях в них происходит превращение электрической энергии во внутреннюю. Вследствие этого сопротивление резисторов R получило название активного или омического сопротивления.

Преобразование переменного тока

Генераторы переменного тока создают в расчете на определенные, сравнительно небольшие, значения напряжения и мощности тока. Для практического использования электрической энергии в различных устройствах и приборах необходимы различные значения напряжений. Для этого используются трансформаторы (от латинского слова transformo — преобразую). Трансформатор был изобретен в 1878 г. русским ученым Павлом Николаевичем Яблочковым.

Трансформатор (рис. 19, а) — это электромагнитный аппарат, преобразующий переменный ток одного напряжения в переменный ток той же частоты, но другого напряжения. Схематическое изображение и условное обозначение трансформатора показаны на рисунке 19 6, в.