Министерство

образования и науки Российской Федерации

Государственное

образовательное учреждение

высшего

профессионального образования

«Санкт-Петербургский

государственный университет

технологии и

дизайна»

Ю. И. Соколов

Курс физики

Учебное пособие

Санкт-Петербург

2010

Механика глава 1. Кинематика и динамика частицы § 1. Путь и перемещение

М

— это раздел

физики, в котором изучают механическое

движение — изменение положения тела в

пространстве с течением времени.

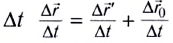

Положение тела в пространстве определяют

по отношению к другому телу, с которым

связывают систему координат, например,

декартову, представляющую собой три

взаимно перпендикулярные оси x,

y,

z

(рис. 1.1).

Система координат плюс часы для отсчета

времени образуют систему

отсчета.

Рассмотрим

кинематику

движения

тела, т. е.

движение без учета его причины. Размерами

движущегося тела будем пренебрегать и

называть его просто частицей.

Положение

тела (частицы) в любой момент времени

можно задать с помощью радиуса-вектора

,

проведенного

из начала координат 0 в точку пространства,

в котором находится тело в момент времени

(рис. 1.1).

Из рис. 1.1

видно, что радиус-вектор

можно записать в виде

(1.1)

где

— координаты точки пространства,

,

— орты системы координат — единичные

по модулю безразмерные векторы,

направленные по осям

соответственно.

Длина

радиуса-вектора (его модуль)

(

Очевидно,

при движении частицы ее радиус-вектор

меняется в общем случае как

по

модулю, так и по направлению, т. е.

радиус-вектор зависит от времени

:

(1.3)

Если

известна зависимость

,

говорят, что задан закон

движения частицы.

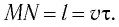

Линию,

описываемую частицей при ее движении,

называют траекторией

частицы

(рис. 1.2).

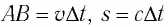

Пусть за промежуток времени

частица переместилась вдоль траектории

из точки 1 в точку 2 (рис.

1.2) Проведем

из точки 1 в точку 2 вектор

и назовем его перемещением

частицы за

промежуток времени

Из рис. 1.2

видно, что

(1.4)

приращению

радиуса-вектора

частицы за промежуток времени

.

С

учетом выражения (1.1) можем написать

Рис. 1.2

(1.5)

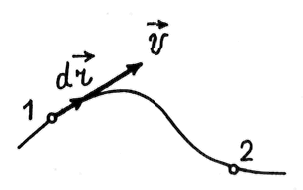

Элементарное

перемещение частицы из точки 1 за

элементарный (очень малый) промежуток

времени

(1.6)

причем

нетрудно видеть, что вектор

направлен по касательной к траектории

в точке 1.

Назовем

длину отрезка траектории между точками

1 и 2 путем

S,

пройденным частицей за промежуток

времени

Из рис. 1.2

видно, что обычно путь больше длины

(модуля) перемещения. Однако по мере

уменьшения пути это различие уменьшается.

Для элементарного (очень малого) пути

оно становиться ничтожным, что дает

право написать

(1.7)

где

— модуль элементарного перемещения

частицы.

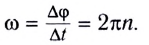

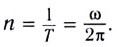

§ 2. Скорость и ускорение

Мы

уже говорили, что при движении частицы

ее радиус-вектор меняется в общем случае

как по модулю, так и по направлению. В

кинематике вводят величину, характеризующую

быстроту изменения радиуса-вектора со

временем. Ее называют скоростью

частицы.

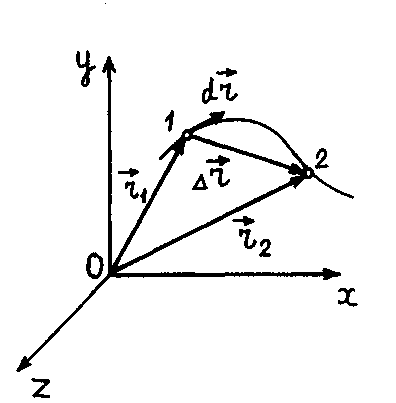

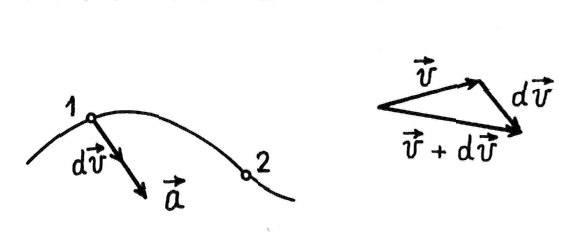

Пусть

в момент времени

частица, двигаясь по траектории,

находилась в точке 1 (рис.

2.1). За

элементарный (очень малый) промежуток

времени

радиус-вектор частицы получит элементарное

приращение

.

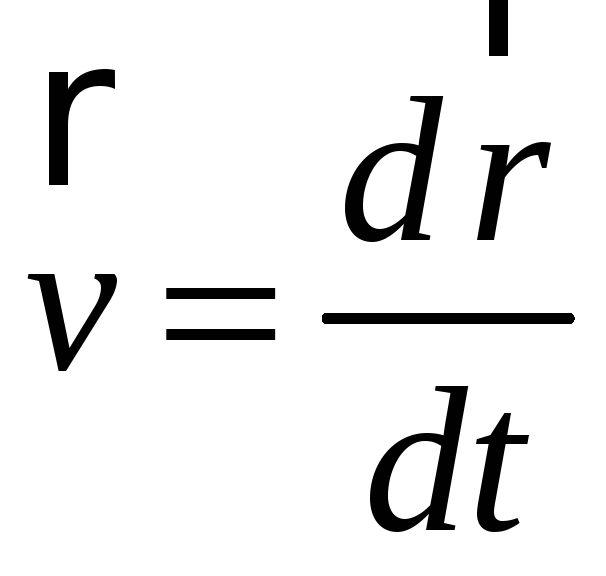

Векторную величину

(2.1)

называют

скоростью частицы в точке 1 траектории.

Вектор

направлен, так же как и вектор

,

по касательной к траектории в точке 1.

Рис. 2.1

Аналогично

определяют скорость частицы в любой

точке траектории или, что то же самое,

в любой момент времени

движения частицы. В математике правую

часть равенства (2.1) называют производной

радиуса-вектора по времени. Следовательно,

скорость v

частицы в момент времени

равна производной по времени от

радиуса-вектора этой частицы. Очевидно,

для определения скорости частицы в

любой момент времени надо знать закон

движения частицы (1.3).

Можем написать

(2.2)

где

— проекции вектора

на координатные

оси.

Модуль скорости

(2.3)

Принимая

во внимание соотношения (1.7) и (2.1), можем

записать выражение для элементарного

пути, проходимого частицей за элементарный

(очень малый) промежуток времени

:

(2.4)

где

v

— модуль скорости.

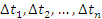

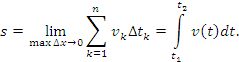

Чтобы

определить путь S,

проходимый частицей за промежуток

времени

,

надо просуммировать элементарные пути

по длине отрезка траектории, проходимой

частицей за этот промежуток времени. В

математике такую операцию называют

интегрированием. Можем написать

(2.5)

Путь,

проходимый частицей за промежуток

времени

равен

определенному интегралу от функции

v(t),

взятому в пределах от

,

до

.

Очевидно,

чтобы произвести интегрирование (2.5),

надо знать зависимость модуля скорости

частицы от времени

При

движении частицы ее скорость может

меняться как по модулю, так и по

направлению. В кинематике вводят

величину, характеризующую быстроту

изменения скорости со временем. Ее

называют ускорением

частицы.

Пусть

в момент времени

частица, двигаясь по траектории,

находилась в точке 1 (рис.

2.2).

Рис. 2.2

За

элементарный (очень малый) промежуток

времени

скорость частицы получит элементарное

приращение

.

Векторную величину

(2.6)

называют

ускорением частицы в точке 1 траектории.

Вектор

направлен так же, как и вектор.

Аналогично

определяют ускорение частицы в любой

точке траектории или, что то же самое,

в любой момент времени

движения частицы. Ускорение

частицы в момент времени

равно производной по времени от скорости

этой частицы.

Очевидно,

зная закон движения частицы (1.3), можно

найти зависимость скорости

от времени

а

затем ускорение

в любой момент времени.

Можем написать

,

(2.7)

где

— проекции вектора

на координатные оси.

Модуль ускорения

(2.8)

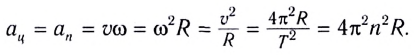

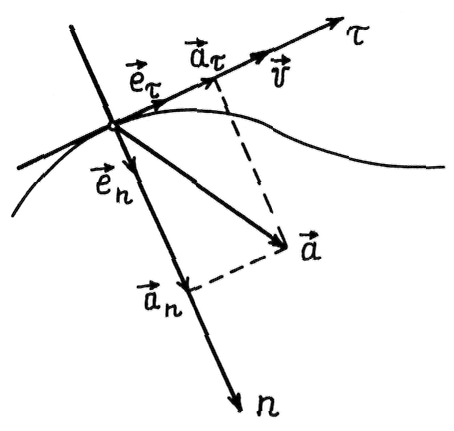

Проведем

через некоторую точку траектории частицы

две оси: ось τ, направленную по касательной

к траектории в сторону вектора

,

и ось

,

направленную по нормали к траектории

к центру кривизны траектории в одной

точке (центру окружности, дугой которой

является элементарный (очень малый)

отрезок траектории частицы в районе

данной точки) (рис.

2.3). Тогда

вектор

можно представить в виде суммы двух

составляющих

и

:

,

(2.9)

где

и

— орты осей

и

;

и

— проекции векторов

и

на эти оси.

Вектор

называют

касательной

или

тангенциальным

ускорением,

вектор

— нормальным

ускорением.

Рис. 2.3

Можно показать,

что проекция

(2.10)

производной

по времени от модуля скорости частицы.

Тангенциальное ускорение частицы

характеризует быстроту изменения модуля

ее скорости. При ускоренном движении

вектора

совпадает с направлением скорости

частицы. При замедленном движении вектор

противоположен направлению скорости

.

Можно показать,

что проекция

(2.11)

где

R

— радиус кривизны траектории в данной

точке. Нормальное ускорение характеризует

быстроту изменения направления скорости

частицы. Вектор

всегда направлен к центру кривизны

траектории.

Модуль ускорения

.

(2.12)

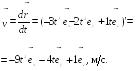

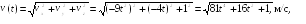

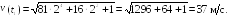

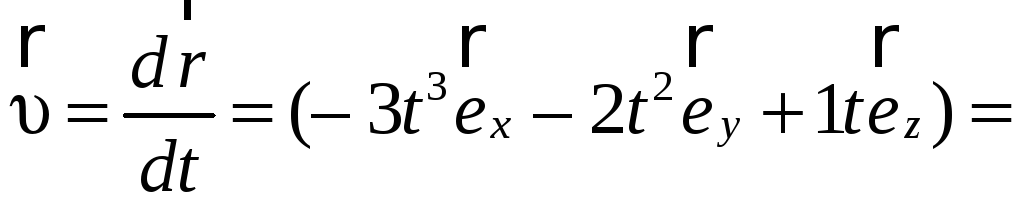

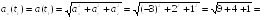

Пример

2.1. Радиус-вектор

при движении частицы по траектории

изменяется по закону

,

м. Найти модуль

скорости частицы в момент t1

= 2с.

|

Дано:

|

Решение |

|

|

Ответ:

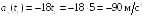

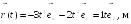

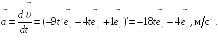

Пример

2.2. Закон

движения частицы

м. Найти проекцию

ускорения частицы в момент времени t1

= 5c.

|

Дано:

|

Решение

|

|

|

Ответ:

ax(t1)

= – 90 м/с2.

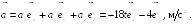

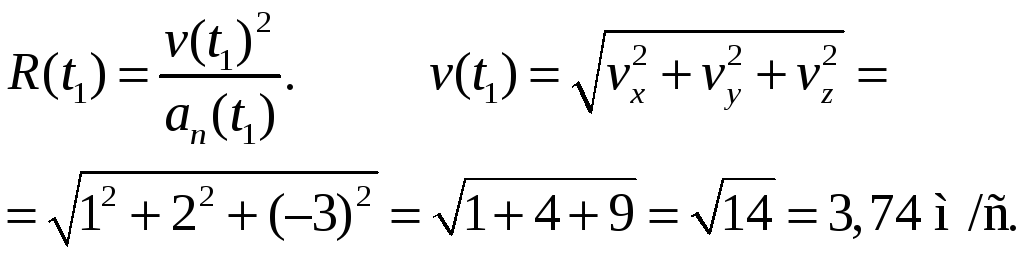

Пример

2.3. В момент

времени

скорость частицы

ускорение

Найти радиус кривизны R

траектории в той точке, в которой частица

находится в момент времени

.

|

Дано:

|

Решение

|

Ответ:

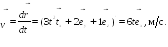

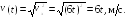

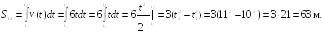

Пример

2.4. Закон

движения частицы

Найти путь

частицы

за одиннадцатую секунду ее движения.

|

Дано:

|

Решение

|

|

|

Ответ:

S12

= 63 м.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Конев В.В. Определенные интегралы

Движение частицы с переменной скоростью

| Рассмотрим задачу о вычислении перемещения s частицы за промежуток времени от  до до  при движении частицы вдоль некоторой прямой с переменной скоростью при движении частицы вдоль некоторой прямой с переменной скоростью  . .

|

Траектория движения

Определение и основные понятия траектории движения

Во многих задачах интерес представлю не только перемещения материальных точек в пространстве, но и траектории их движения.

Линию, которую описывает частица при своем движении, называется траекторией движения.

В зависимости от формы траектории механическое движение можно разделить на:

- прямолинейное движение, траекторией движения точки в этом случае является прямая линия;

- и криволинейное перемещение (траектория — кривая линия).

Форма траектории зависит от выбора системы отсчета. В разных системах отсчета траектории могут быть представлены разными линиями, могут быть прямыми и кривыми.

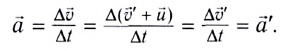

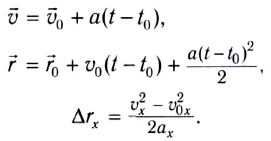

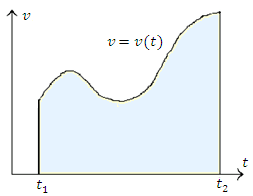

При движении точки с постоянным ускорением, которое описывает уравнение:

Уравнение траектории движения

Рассмотрим свободное движение тела около поверхности Земли. Начало координат разместим в точке бросания тела (рис.1). Оси координат направим так, как изображено на рис.1.

Тогда уравнение движения тела (1) в проекциях на координатные оси декартовой системы координат принимает вид системы из двух уравнений:

Для того чтобы получить уравнение траектории движения тела ($y=y(x)$) следует исключить время движения тела из уравнений (2) и (3). Выразим из уравнения (2) $t$ и подставим его в выражение (3), получим:

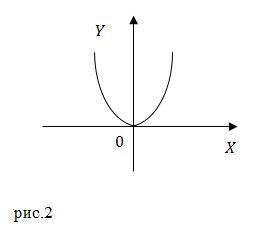

Выражение (4) это уравнение параболы, проходящей через начало координат. Ее верви направлены вниз, так как коэффициент при $x^2$ меньше нуля.

Вершина этой параболы находится в точке с координатами:

Найти координаты вершины траектории можно при помощи известных правил исследования функций на экстремум. Так, положение максимума функции $y(x)$ определяют, приравнивая к нулю первую производную ($frac$) от нее по $x$.

Обратимость движения

Из представления о траектории можно конкретизировать смысл обратимости механического движения.

Пусть частица движется в силовом поле таком, что ее ускорение в любой точке обладает определенной величиной, не зависящей от скорости. Как будет двигаться эта частица, если, в какой то точке ее траектории направление скорости заменить противоположным? С точки зрения математики это эквивалентно замене $t $ на $-t$ для всех уравнений. Уравнение траектории время не содержит, получается, что частица будет перемещаться «вспять» по той же самой траектории. При этом отрезки времени между любыми точками траектории будут одинаковы при прямом и обратном движении. Всякой точке траектории ставится в соответствие определенное значение величины скорости независимо от направления движения по данной траектории. Данные свойства наглядны в колебательных движениях маятника.

Все сказанное выше справедливо тогда, когда можно пренебречь любым сопротивлением движению. Обратимость движения существует, когда выполняется закон сохранения механической энергии.

Параметры траектории движения

Положение точек системы отсчета можно определять при помощи разных способов. В соответствии с этими способами описывают и движение точки или тела:

- Координатная форма описания движения. Выбирается система координат, в ней положение точки характеризуют тремя координатами (в трехмерном пространстве). Это могут быть координаты $x_1=x,x_2=y,x_3=z$, в декартовой системе координат. $x_1=rho ,x_2=varphi ,x_3= z$ в цилиндрической системе и т.д. При перемещении точки координаты являются функциями времени. Описать движение точки — это значит указать эти функции: [x_1=x_1left(tright);; x_2=x_2left(tright);; x_3=x_3left(tright)left(6right).]

- При описании движения в векторной форме положение материальной точки задает радиус-вектор ($overline$) по отношению к точке, которую принимают начальной. В этом случае вводят точку (тело) отсчета. При перемещении точки вектор $overline$ постоянно изменяется. Конец этого вектора описывает траекторию. Движение задает выражение: [overline=overlineleft(tright)left(7right).]

- Третьим способом описания движения является описание с помощью параметров траектории.

Путь — это скалярная величина, равная длине траектории.

Если траектория задана, то задачу описания движения сводят к определению закона движения вдоль нее. При этом выбирается начальная точка траектории. Любая другая точка характеризуется расстоянием $s$ по траектории от начальной точки. В таком случае движение описывают выражением:

Пусть по окружности радиуса R равномерно перемещается точка. Закон движения точки по окружности в рассматриваемом методе запишем как:

где $s$ — путь точки по траектории; $t$ — время движения; $A$ — коэффициент пропорциональности. Известными являются окружность и точка начала движения. Отсчет положительных величин $s$ совпадает с направлением перемещения точки по траектории.

Знание траектории движения тела во многих случаях существенно упрощает процесс описания движения тела.

Примеры задач с решением

Задание: Точка движется в плоскости XOY из начала координат со скоростью $overline=Aoverline+Bxoverline , $где $overline$, $overline$ — орты осей X и Y; $A$,B — постоянные величины. Запишите уравнение траектории движения точки ($y(x)$). Изобразите траекторию. textit<>

Решение: Рассмотрим уравнение изменения скорости частицы:

Из этого уравнения следует, что:

Для получения уравнения траектории следует решить дифференциальное уравнение (1.3):

Мы получили уравнение параболы, ветви которой направлены вверх. Эта парабола проходит через начало координат. Минимум этой функции находится в точке с координатами:

Задание: Движение материальной точки в плоскости описывает система уравнений: $left< begin x=At. \ y=At(1+Bt) end right.$, где $A$ и $B$ — положительные постоянные. Запишите уравнение траектории точки.

Решение: Рассмотрим систему уравнений, которая задана в условии задачи:

Исключим время из уравнений системы. Для этого из первого уравнения системы выразим время, получим:

Подставим вместо $t$ правую (2.2) часть во второе уравнение системы (2.1), имеем:

Уравнение траектории тела — определение и формулы

Общие сведения

Под движением тела понимают процесс его перемещения из одной точки пространства в другую. Произошедшее действие исследуют относительно другого объекта или выбранных начальных координат. При этом положение вовсе не обязательно может изменяться сразу ко всем окружающим его телам. Например, стоящий человек на Земле находится в состоянии покоя по отношению к планете, но движется относительно Солнца.

В физике принято любое изменение определять в системе пространственных координат. За оси принимают перпендикулярные линии x, y, z. Совокупность данных, используемых для изучения движения, называют системой отсчёта.

Существует несколько видов механического перемещения (во времени) физической точки:

- равномерное и равноускоренно прямолинейное;

- по дуге;

- гармоническое колебание.

При движении тело проходит определённый путь. Описать его можно виртуальной линией, при этом она может быть как прямой, так и кривой. Именно она и называется траекторией движения. По сути, эта линия соединяет последовательно все положения точки в пространстве — от начальной до конечной. Длина отрезка является пройденным путём и считается векторной величиной.

Изменение радиус-вектора r (значения, задающего положение точки в пространстве относительно другого тела) описывает кинематический закон: r = r (t). В трёхмерных декартовых координатах его можно записать так: r = xe + ye + ze = (x, y, z). Вектор, построенный из начальной точки движущегося тела в расположение её в данный момент времени, то есть приращение радиус-вектора за определённый промежуток t, как раз и называют перемещением.

Результирующее движение же равно векторной сумме последовательных изменений положения. При прямолинейном перемещении вектор пути совпадает с соответствующим участком траектории, а модуль перестановки равняется пройденному расстоянию.

Время, за которое тело пройдёт по установленной траектории пути, называют скоростью. Фактически это быстрота изменения координаты. Физики, исследуя передвижение, изучают не только положение материальной точки в начальный и конечный момент времени, но и закон, по которому происходит перемещение. Другими словами, они определяют зависимость радиус-вектора от времени.

Горизонтальное перемещение

Пусть имеется тело, брошенное горизонтально поверхности. Высота падения равняется h, а начальная скорость V0. Здесь систему отсчёта удобно связать с Землёй. Объект будет передвигаться под действием силы тяжести. Остальными силами, например, сопротивлением воздуха, можно пренебречь. Тело перемещается в плоскости, содержащей вектора ускорения и свободного падения (g).

Таким образом, система начальных условий будет выглядеть так: x (t = 0) = 0; y (t = 0) = 0; v0x = v0; voy = 0. Вектор ускорения постоянный, поэтому a = g. Если тело представить как совокупность материальных точек, движущихся по одинаковому пути, то путь можно определить как сумму перемещений по прямым. Уравнение скорости примет вид: v (t) = v0 + gt. Об изменении положения можно сказать, что оно выполняется с постоянной скоростью и ускорением в горизонтальной плоскости, являясь равномерным. Значит, проекцию на оси ординаты и абсциссы можно записать как vx = v0; vy = -gt.

Скорость перемещения рассчитывают по формуле: V = √(V 2 x + V 2 y). После подстановки полученных ранее выражений равенство примет вид: V = √(V 2 0 + g 2 t 2 ). Отсюда следует, что уравнение для вектора движения материальной точки будет: s (t) = s0 + V0t + (g t 2 ) / 2, где: s0 — смещение тела, соответствующее начальному моменту времени.

Так как s0 = y (t = 0) = h0, то скалярные выражения для координат изменяющей положение частицы можно представить в виде системы: x = V0t; y = h0 — (gt 2 / 2). Перемещение происходит по прямой как отдельное движение в двух плоскостях, при этом из формулы следует, что изменение положения будет соответствовать правой половине направленной вниз параболы. Учитывая то, что время можно определить из отношения икса к начальной скорости (t = x /V0), можно записать окончательную формулу для вычисления траектории движения тела: y = h0 — (gx 2 ) / (2 2 V0) .

Можно сделать вывод, что уравнение траектории не записывается через время, поэтому частица будет и перемещаться обратно по той же самой траектории. Временные отрезки между точками пути будут одинаковы как при прямом, так и при обратном движении.

Каждому положению соответствует определённое значение скорости, которое не зависит от направления перемещения. Нужно отметить, что наибольшей величиной в горизонтальной траектории полёта будет начальная точка.

Движение тела под углом

Свободное падение является частным случаем равноускоренного, то есть на перемещаемый объект действует только сила притяжения. Если физическая точка перемещается, то кривая, которая описывается её радиус-вектором, обозначает пройденный путь. Эту траекторию можно описать некоторой математической функцией.

Итак, вектор скорости точки определяется как производная по времени: V = dr / dt = r. Ускорение же можно найти, продифференцировав скорость: a = dV / dt = d 2 r / dt. Если обозначить производную времени точкой, то формулу можно переписать так: a = V = r.

Для того чтобы вывести формулу, нужно воспользоваться основными выражениями, определяющими проекции:

- ускорения: ax = 0, ay = — g, az = 0;

- радиус-вектора: rx (t) = V0 * cosat, ry (t) = v * sin (at — (g * t2)/2)), rz (t) = 0;

- скорости: vx (t) = V0 * cosa, vy (t) = V0 * sin (a — gt), vz (t) = 0.

Чтобы запись зависимости вертикальной оси от горизонтальной была как можно более компактной, соответствующие координаты rx и ry можно обозначить через икс и игрек. Из уравнения, связывающего координатную ось X и время, можно определить t как функцию ординаты. Линейное выражение будет иметь вид: t = x / (Vo * cosa).

Если полученную формулу для времени подставить в уравнение для игрек координаты, то вместо временного параметра появится икс. То есть можно будет вывести зависимость абсциссы от ординаты: y = V 0 * sinat — (g * t 2 ) / 2 = (tga) * x — (g / 2 * V0 * cos 2 a) * x 2 . Значение t нужно подставить в каждое слагаемое, но при этом учесть, что отношение синуса к косинусу называют тангенсом. Альфа в формуле — это угол между направлением начальной скорости и горизонтальным направлением (угол броска). После исключения времени из этих уравнений получим уравнение траектории.

В итоге останется два слагаемых. Первое будет линейно по иксу, а второе квадратично. Таким образом, зависимость игрека от икса в уравнении траектории — это парабола (справа стоит квадратичная функция). Она проходит через начало координат. Если верно равенство x = 0, то игрек тоже будет равняться нулю.

Следует обратить внимание на то, что в квадрате стоит отрицательный коэффициент. Известно, что если перед квадратичным слагаемым в уравнении параболы стоит отрицательное число, то концы кривой будут направлены вниз.

Решение задач

Решение практических заданий лучше всего помогает закрепить полученные знания. Существуют физические сборники, которые интересны тем, что включают в себя различные примеры, приближенные к реалистичным задачам. Прорешивая их самостоятельно, ученик не только лучше разберётся в теме, но и научится применять полученные знания на практике.

Вот два таких задания:

- Пусть имеется тело, движение которого описывается равенствами: x = Vx * t; y = y0 + Vy * t. Нужно определить траекторию его перемещения, учитывая, что Vx = 20 см/с, Vy = 2 м/с, Yo = 0,2 м. Для решения задачи нужно записать систему, определяемую исходными данными. Затем из первого равенства выразить время: t = x / Vx. Полученную формулу можно подставить в выражение нахождения координат абсциссы: y = y0 + (Vy * x) / Vx. Если теперь использовать исходные данные, то уравнение, описывающее траекторию, примет вид: y = 0.2 + 4x. Равенство напоминает собой формулу прямой: y = k * x + b. Исходя из этого можно утверждать, что траектория пути также будет представлять собой прямую линию. Действительно, в этом можно убедиться, если построить график движения. Для этого нужно взять несколько произвольных значений для икса, подставить их в формулу и найти вторую координату.

- Следующая задача довольно интересная. Нужно составить траекторию движения для тела, движущегося равномерно со скоростью два метра в секунду, при отклонении пути от оси икс на 60 градусов. За начало координат нужно принять точку (0, 0). Тогда начальный радиус-вектор тоже будет равен нулю: R = 0. Для успешного решения примера понадобится вспомнить скалярные уравнения для проекции при равномерном движении. Так как по условию вектор задан, то можно найти его проекцию на ось игрек: Vx = v * cos60 = 1; Vy = v * cos30 = √3. Отсюда: x = Vx * t = t; y = Vy * t = √3t.

Таким образом, чтобы успешно решать задачи, нужно знать несколько основных формул для определения местоположения тела, а также то, как выглядят уравнения параболы и прямой.

Стоит отметить, что существующие онлайн-калькуляторы не умеют вычислять формулы, описывающие траекторию пути. Но вместе с тем их можно использовать для выполнения расчётов или как справочники.

Как определить уравнение траектории частицы

2017-05-07

Частица движется в плоскости $xy$ с постоянным ускорением $vec$, направление которого противоположно положительному направлению оси $y$. Уравнение траектории частицы имеет вид $y = ax — bx^<2>$, где $a$ и $b$ — положительные постоянные. Найти скорость частицы в начале координат.

В соответствии с проблемой $vec = w (- vec)$

Дифференцируя уравнение траектории, $y = ax — bx^<2>$, по времени

Получаем, $left . frac

Опять дифференцируя по времени

или, $- w = a(0) — 2b left ( frac

Используя (3) в (2) $left . frac

Следовательно, скорость частицы в начале координат

http://nauka.club/fizika/formula-uravneniya-traektorii-tela-dvizhushchegosya-pod-uglom.html

http://earthz.ru/solves/Zadacha-po-fizike-3295

Закон движения электрона в магнитном поле

Содержание:

- Каково движение электрона в магнитном поле

-

Как найти скорость

- Траектория движения

- Период обращения электрона в магнитном поле

- Отклонение электронов в магнитном поле

- Примеры решения задач

Каково движение электрона в магнитном поле

Известно, что магниты представляют собой металлы, обладающие свойством к притяжению прочих магнитов и металлических предметов определенного состава. Во внутренней области таких объектов сгенерировано магнитное поле, действие которого можно наблюдать в реальных условиях. Эффект проявляется по-разному, то есть магнит отталкивает или притягивает предметы.

Роль источника, формирующего магнитное поле, играют заряженные частицы, которые пребывают в движении. Если перемещение зарядов обладает определенным направлением, то такой процесс называют электрическим током. Таким образом, легко сделать вывод об образовании магнитного поля, благодаря наличию электричества.

Электрический ток ориентирован по перемещению зарядов со знаком плюс и направлен противоположно относительно передвижения частиц, которые заряжены отрицательно. Если предположить, что имеется некая трубка в форме кольца с потоком воды, то какой-то ток примет противоположное ему направление. Электрический ток записывают с помощью буквы I.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Если рассматривать металлические предметы, то в них образование тока связано с перемещением отрицательных зарядов. На наглядном изображении продемонстрировано передвижение частиц, заряженных отрицательно, то есть электронов, в левую сторону. В то время как электричество ориентировано в правую сторону.

Источник: habr.com

В начале исследований электричества ученые не обладали информацией о природе и свойствах носителей электрического тока. При рассмотрении аналогичного проводника слева, как на рисунке выше, можно заметить, что ток перемещается от наблюдателя, а магнитное поле окружает его по часовой стрелке.

Источник: habr.com

Эксперимент можно продолжить, используя компас. При размещении прибора около проводника, изображенного на схеме, произойдет разворот стрелки перпендикулярно относительно рассматриваемого проводника, параллельно по отношению к силовым линиям магнитного поля, то есть параллельно кольцевой стрелке, обозначенной черным цветом на изображении.

Представим, что имеется некий шарообразный предмет, заряженный положительно. Заряд со знаком плюс обусловлен недостаточным количеством электронов. Данному шарику можно задать направление путем подбрасывания вперед. В таком случае вокруг объекта сформируется аналогичное предыдущему примеру магнитное поле кольцевого типа, которое закручивается вокруг шарика по направлению часовой стрелки.

Источник: habr.com

В данном случае заряженные частицы перемещаются в определенном направлении. Таким образом, целесообразно сделать вывод о наличии электрического тока. В результате при возникновении электричества вокруг него формируется магнитное поле. Передвигающийся заряд, либо какое-то количество таких частиц, формирует около себя «тоннель» в виде магнитного поля. При этом стенки «тоннеля» более плотные около перемещающейся заряженной частицы.

Удаляясь от перемещающегося заряда, напряженность, то есть сила генерируемого магнитного поля, слабеет. В результате компасная стрелка меньше реагирует на него. Закон, согласно которому напряженность рассматриваемого поля распределяется около источника, аналогичен закономерности формирования электрического поля вокруг заряда. Таким образом, величина напряженности и квадрат расстояния до источника находятся в обратной пропорциональной зависимости.

Рассмотрим следующую ситуацию, когда шарик с положительным зарядом движется по траектории в форме круга. В таком случае кольцевые линии магнитных полей, сформированных вокруг предмета, складываются. В итоге получается магнитное поле, обладающее перпендикулярным направлением относительно плоскости, в рамках которой происходит движение заряженного шарика.

Источник: habr.com

Заметим, что «тоннель» магнитного поля, образованный около заряженного объекта, сворачивается, и получается кольцо, которое схоже по форме с бубликом. Аналогичную ситуацию можно наблюдать в процессе сворачивания в кольцо проводника с электричеством. Тогда проводник, деформированный так, что получается катушка с множеством витков, называют электромагнитом. Около подобного предмета формируются магнитные поля за счет перемещающихся в нем зарядов, то есть электронов.

При условии вращения шарика с зарядом вокруг собственной оси возникает магнитное поле по аналогии с тем, что образовано у нашей планеты, которое ориентировано вдоль оси вращательного движения. Тогда имеет место возникновение кругового электрического тока, который определяют как ток, провоцирующий образование магнитного поля во время перемещения по круговой траектории заряженной частицы относительно оси шарика.

Источник: habr.com

В этом случае процесс аналогичен перемещению шарика по кругу. Отличие состоит в том, что радиус орбиты движения уменьшен до величины радиуса шарообразного объекта. Вышеизложенные выводы имеют смысл и тогда, когда заряд шарика имеет знак минуса, а магнитное поле ориентировано противоположно.

Описанный выше эффект удалось выявить экспериментальным путем Роуланду и Эйхенвальду. Исследователи фиксировали магнитные поля около дисков, обладающих зарядом и совершающих вращательные движения. Вблизи этих объектов замечали отклонения компасной стрелки. Ознакомиться с наглядным представлением опыта можно на рисунке ниже:

Источник: habr.com

На изображении отмечены направления магнитных полей, которые зависят от положительного или отрицательного заряда дисков, расположенных в системе. По рисунку заметно, как эти направления меняются при смене знака заряда. Если диск, не обладающий зарядом, привести во вращательное движение, то магнитное поле отсутствует. Стационарные заряды также не образуют вокруг себя поля.

Как найти скорость

В плане изучения интересен процесс перемещения зарядов в пространственной области при наличии магнитного и электрического поля. Применительно к такой ситуации целесообразно воспользоваться соотношением для силы Лоренца, которая представляет собой суммарную величину сил, оказывающих воздействие на заряд, перемещающийся в электрическом и магнитном полях.

Представим, что заряд равен q и перемещается со скоростью (overrightarrow{v}) в условиях однородного магнитного поля, индукция которого составляет (overrightarrow{В}), а также в присутствии электрического поля с определенной напряженностью (overrightarrow{N}). Запишем силу воздействия электрического поля на заряд по модулю:

(Fэ = qE)

Этот компонент силы Лоренца принято называть электрической составляющей. Применительно к магнитному полю, на перемещающийся заряд воздействует магнитная составляющая силы Лоренца. Модуль определяют по закономерности Ампера. Представим, что проводник, по которому течет электричество, расположен в однородном магнитном поле. Вдоль этого объекта перемещаются заряды. Проанализирует ситуацию на отрезке данного проводника, который в длину составляет (triangle l), а площадь его поперечного сечения равна S.

Источник: иванов-ам.рф

Формула для вычисления силы тока, протекающего по проводнику:

(I = qnυS)

Зная, что:

(F_{А} = BItriangle l sin alpha)

Получим следующее выражение:

(FA = BqnvSΔtriangle l sin alpha)

Здесь (N = nStriangle l) обозначает количество зарядов, входящих в объем (Striangle l).

Исходя из записанной формулы, несложно выразить скорость движения заряда с учетом второго закона Ньютона:

(v = frac{qBR}{m})

Траектория движения

Изучить направление, в котором перемещаются заряженные частицы в магнитном поле, целесообразно на примере простейшего случая. При этом происходит движение заряда в однородном магнитном поле с индукцией, которая является перпендикуляром исходной скорости заряженной частицы. Схематично передвижение заряда изображено на рисунке:

Источник: иванов-ам.рф

В связи со стабильным значением модуля скорости заряда, не меняется модуль магнитной составляющей силы Лоренца по аналогии. Исходя из того, что рассматриваемая сила является перпендикуляром к скорости, можно заключить наличие центростремительного ускорения у перемещающейся частицы. Данная величина также не меняется по модулю, что позволяет сделать вывод о постоянстве радиуса кривизны R рассматриваемой траектории. Таким образом, подтверждается ранее выведенная формула скорости:

(v = frac{qBR}{m})

Период обращения электрона в магнитном поле

Запишем математическое соотношение, позволяющее выразить период обращения заряженной частицы в магнитном поле:

(T=frac{2 cdot{pi}cdot r}{upsilon};)

(r=frac{m cdot upsilon}{|q| cdot B} Rightarrow T=frac{2 cdot pi cdot m}{|q| cdot B}.)

Отклонение электронов в магнитном поле

Из предыдущего анализа движения заряда известно, что процесс сопровождается воздействием на частицу, перемещающуюся в магнитном поле, силы Лоренца. Данная сила определяется величиной и знаком рассматриваемой частицы, а также зависит от быстроты ее перемещения и индукции магнитного поля. В итоге траектория, по которой движется заряд, изменяется. Опытным путем явление можно наблюдать с помощью системы магнитного поля и электронного луча осциллографа.

В ходе эксперимента необходимо выключить горизонтальную развертку луча и с помощью рукояток отрегулировать положение луча по вертикали и горизонтали. В результате последовательных манипуляций луч окажется направленным непосредственно в центральную область экрана. Следует расфокусировать образованное световое пятно, увеличивая яркость до максимально возможного значения. Если поместить рядом с прибором постоянный магнит, то можно наблюдать смещение пятна вбок, как изображено на рисунке:

Источник: duckproxy.com

Изменение положение пятна наблюдается в процессе приближения или удаления магнита от осциллографа. Таким образом, справедливо сделать вывод о том, что смещение пятна зависит от величины индукции магнитного поля. Если перевернуть магнит, то направление индукции изменится, а пятно на экране переместится в противоположную сторону.

Примеры решения задач

Задача 1

Созданы условия для движения электрона в однородном магнитном поле. Индукция данного поля составляет (B=4cdot {10}^{-3} {Тл}). Требуется вычислить, чему равен период обращения рассматриваемой отрицательно заряженной частицы.

Решение

В первую очередь следует записать данные из условия задачи. Так как речь в задании идет об электроне, то следует выписать справочные величины заряда и массы:

({q}_{e}=-1.6cdot {10}^{-19} {Кл})

({m}_{e}=9.1cdot {10}^{-31} {кг})

Вспомним формулу для расчета период обращения заряженной частицы в магнитном поле из ранее пройденного теоретического материала:

(T=frac{2 cdot{pi}cdot r}{upsilon}; r=frac{m cdot upsilon}{|q| cdot B} Rightarrow T=frac{2 cdot pi cdot m}{|q| cdot B})

Подставим численные значения и получим:

(T=frac{2 cdot 3.14 cdot 9.1cdot {10}^{-31},text{кг}}{|-1.6cdot {10}^{-19},text{Кл}| cdot 4cdot {10}^{-3},text{Тл}}=8.9cdot {10}^{-9},с)

Ответ: период обращения электрона в магнитном поле равен (8.9cdot {10}^{-9} с).

Задача 2

Имеется однородное магнитное поле, величина индукции которого составляет (10^{-3} Тл) . В это поле попадает отрицательно заряженная частица по направлению перпендикулярно относительно линий магнитной индукции и под углом (alpha=frac{pi}{4}) к границе рассматриваемого поля. Скорость электрона по модулю соответствует (10^{6} м/с). В направлении оси абсциссы и ординаты поле не имеет границ. Известно, что заряд частицы к ее массе относится как (frac{е}{m}=1,76cdot 10^{11} Кл/кг). Необходимо вычислить расстояние, на котором от точки взлета электрон покинет поле.

Решение

Изобразим схематично условие задания:

Источник: иванов-ам.рф

В данном случае целесообразно применить правило левой руки, чтобы определить направление силы Лоренца с учетом отрицательного заряда наблюдаемой частицы. Схематично это представлено на рисунке выше. В условиях воздействия магнитного поля электрон подвержен действию магнитной составляющей силы Лоренца. В результате отрицательно заряженная частица будет перемещаться по дуге окружности. Следует вычислить радиус этой окружности. Воспользуемся вторым законом Ньютона:

(moverrightarrow{a}=overrightarrow{F_{л}})

Поскольку центростремительное ускорение:

(а = frac{v^{2}}{R})

В результате получим, что:

(frac{mv^{2}}{R}=evB Rightarrow R=frac{mv}{eB})

При рассмотрении (triangle O^{,}OC) можно сделать вывод:

(OC = frac{l}{2} = R sin alpha)

Тогда:

(l = 2R sin alpha = 2frac{mv sin alpha}{eB})

При подстановке численных значений получим:

(l = frac{2cdot 10^{6} cdot sin frac{pi}{4}}{1,76 cdot 10^{11}cdot 10^{-3} } = 0,008м = 8 мм)

Ответ: 8 мм.

Содержание:

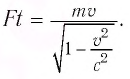

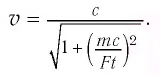

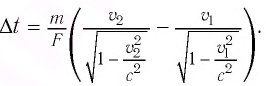

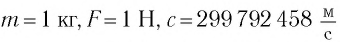

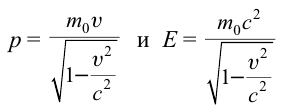

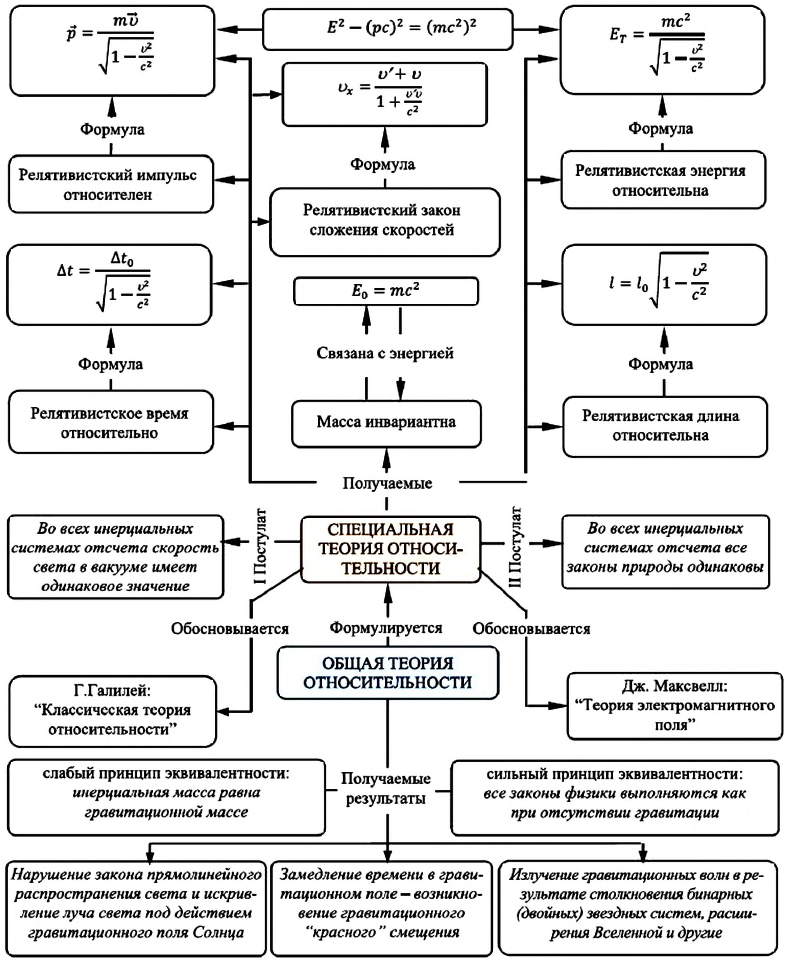

Основы специальной теории относительности:

Специальная теория относительности создана в 1905 году А. Эйнштейном. Она является новым представлением, пришедшим на место классических понятий о пространстве и времени.

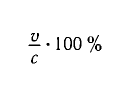

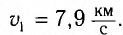

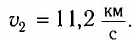

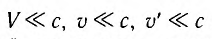

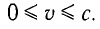

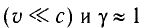

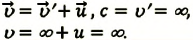

Механика Ньютона изучает движение тел при малых скоростях, т.е. в случаях

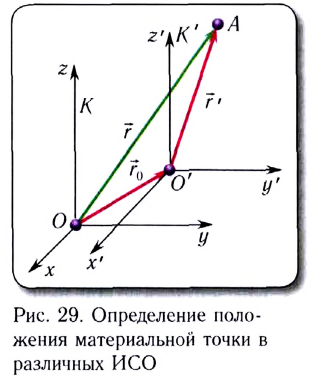

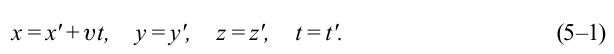

Вспомним теорию преобразований Галилея. Она позволяет вычислять координаты и скорость двух тел относительно друг друга, которые движутся относительно инерциальных систем отсчета К и К’.

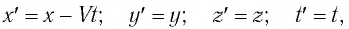

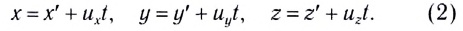

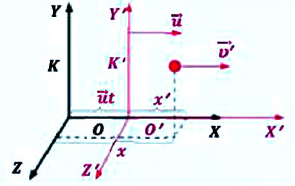

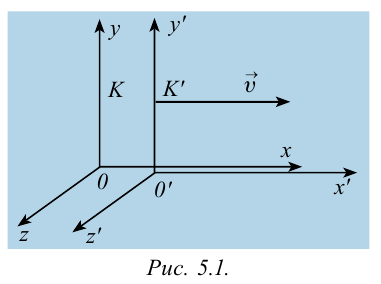

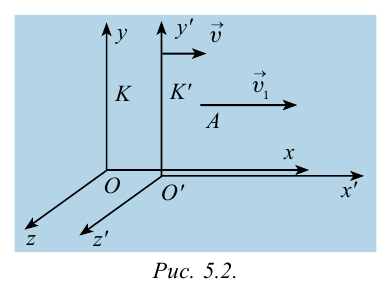

В частном случае система отсчета К’ движется по оси X системы отсчета К (рис. 5.1). В этом случае преобразования Галилея относительно неподвижной системы отсчета будут записаны в следующем виде:

В начальном случае

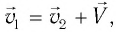

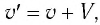

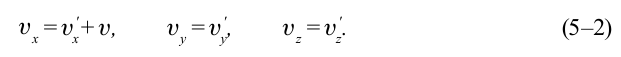

Согласно преобразованиям Галилея при переходе из одной системы отсчета в другую систему отсчета скорости будут

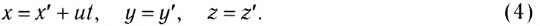

Ускорение тела во всех системах отсчета будет одинаковым:

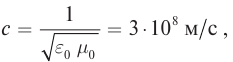

Значит, второй закон Ньютона

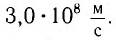

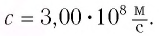

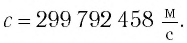

На основе теории Максвелла скорость распространения электромагнитных волн во всех инерциальных системах отсчета одинакова и равна скорости распространения света в вакууме.

Независимость скорости света от системы отсчета или скорости движения тел отсчета (отражающие света зеркалом) экспериментально доказана А. Майкельсоном и Э. Морли.

Из этого вытекает, что скорость распространения электромагнитных волн (в данном случае свет) инвариантна относительно преобразованиям Галилея. Если электромагнитная волна в вышеупомянутой системе отсчета К’ распространяется со скоростью v, ее скорость в системе отсчета К должна быть v + c, но не с!

Такое противоречие решено А. Эйнштейном. Он отказался от классических представлений о пространстве и времени. Эйнштейн предложил свою теорию относительности, где в отличие от классической физики физические величины, которые считались абсолютными, в том числе время, в релятивистской физике (от англ. relativity -относительность) приняли относительные величины.

Теория относительности заключается в комплексе законов механики, включающем в себя законы движения тел, движущихся с меньшей скоростью, чем скорость света, но ближе к ней, и дали название «релятивистская механика». Основу специальной теории относительности Эйнштейна составляет два постулата — принцип относительности и принцип постоянства скорости света:

- Принцип постоянства скорости света: скорость света в вакууме во всех инерциальных системах отсчета одинакова и постоянна и не зависит от движения источника и регистрирующих приборов.

- Принцип относительности Эйнштейна: в любых инерциальных системах отсчета все физические явления при одних и тех же условиях протекают одинаково. Значит, все законы физики во всех инерциальных системах отсчета имеют одинаковую форму.

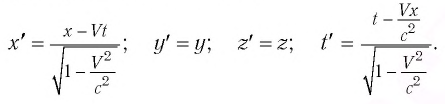

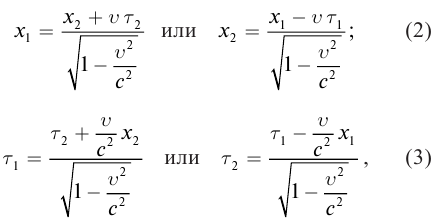

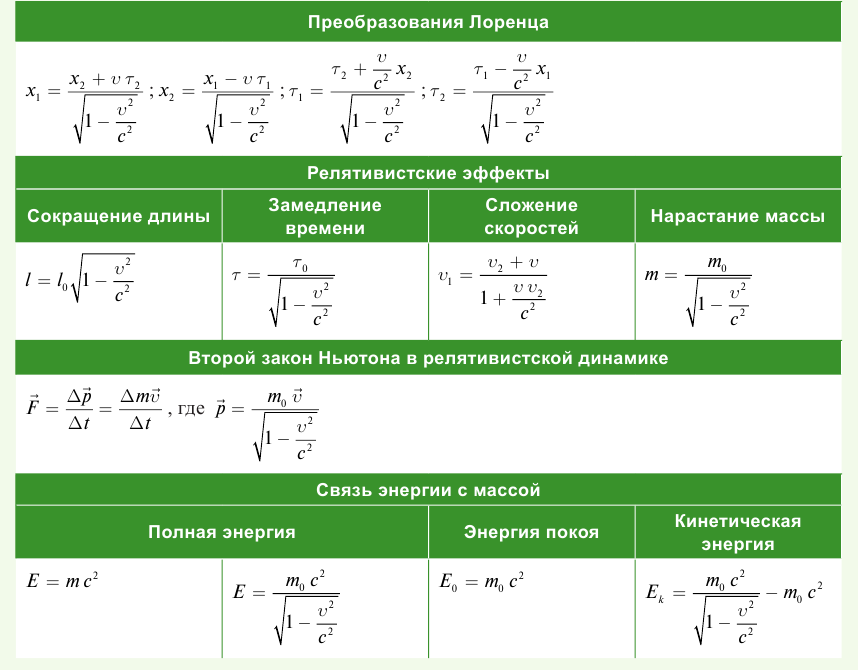

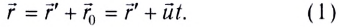

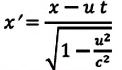

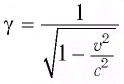

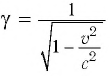

Постулаты Эйнштейна и математические анализы, проведенные на их основе, показали, что преобразования Галилея не подходят для релятивистских случаев. В этом случае имеют место преобразования Лоренца. Эти преобразования объясняют все релятивистские эффекты при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую систему отсчета, при близких к скорости света скоростях. При малых скоростях они

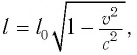

Кинематические формулы преобразования координаты и времени в специальной теории относительности называются преобразованиями Лоренца, которые были предложены в 1904 году.

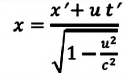

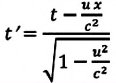

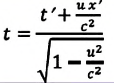

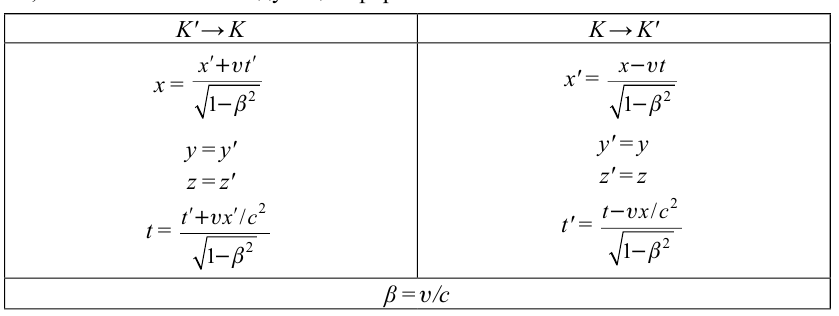

Преобразования Лоренца для системы отсчета, рассмотренные на рис. 5.1, записываются в следующей форме:

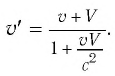

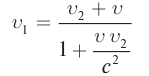

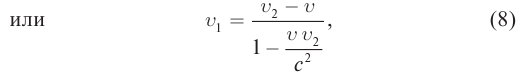

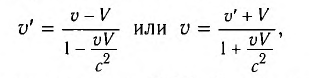

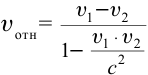

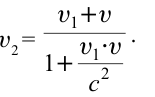

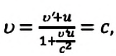

Релятивистский закон сложения скоростей

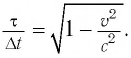

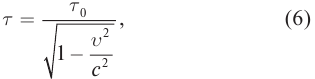

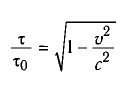

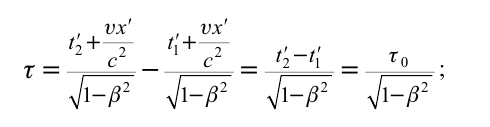

Из преобразований Лоренца следует ряд важных результатов и выводов по свойствам пространства и времени. Первый из них — это эффект релятивистского сокращения времени.

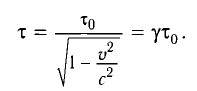

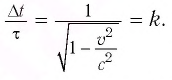

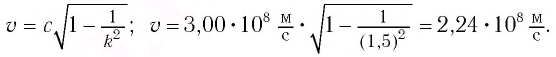

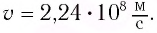

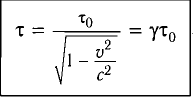

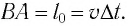

Представим себе, что в точке X системы К’ в промежутке времени

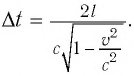

Период происхождения этого процесса в системе отсчета К будет:

Значит, если

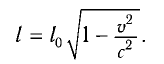

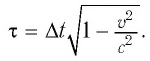

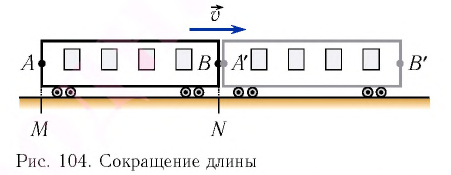

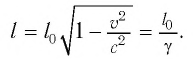

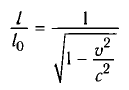

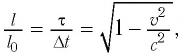

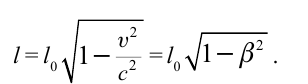

Точно по этому принципу можно доказать, что в релятивистских системах уменьшается длина.

Здесь:

Таким образом, линейный размер тела, движущегося относительно неподвижного наблюдателя, укорачивается. Этот релятивистский эффект называется сокращением длины по Лоренцу. Один из важных результатов, вытекающих из преобразования Лоренца, эта релятивистский закон сложения скоростей.

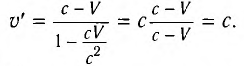

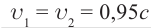

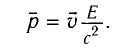

Представим себе, что тело движется со скоростью

Если скорость тела относительно системы отсчета К’ будет

относительно системы отсчета К будет

Если скорость намного меньше, чем скорость света,

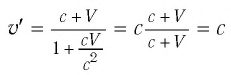

Если

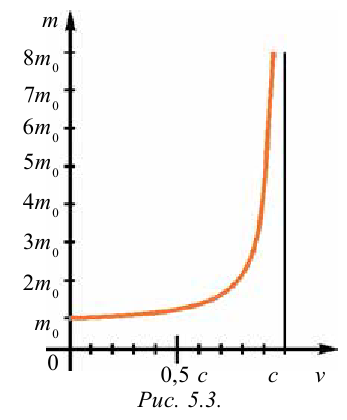

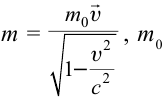

Зависимость массы от скорости

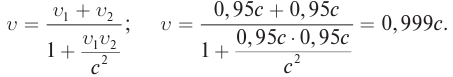

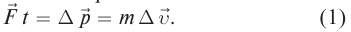

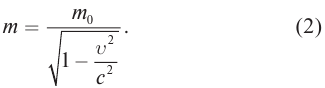

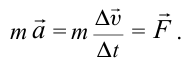

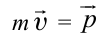

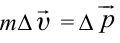

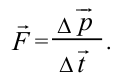

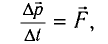

Принцип относительности Эйнштейна объясняет инвариантность всех законов природы при переходе из одной системы отсчета в другую систему отсчета. Это означает, что формулы, выражающие все законы природы, относительно преобразований Лоренца, должны быть инвариантными. Однако уравнения механики Ньютона оказались неинвариантными в отношении преобразований Лоренца. При малых скоростях второй закон Ньютона пишется в виде:

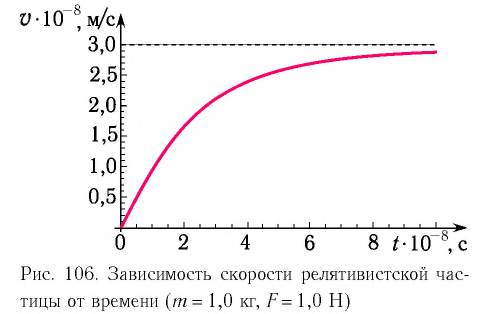

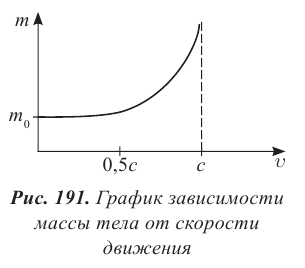

На рисунке 5.3 приводится график зависимости массы от скорости. При скорости тела

скорость света, член

Таким образом, как описал Ньютон, масса тела не зависит от скорости и импульс тела зависят от его скорости.

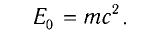

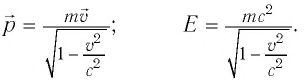

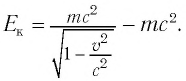

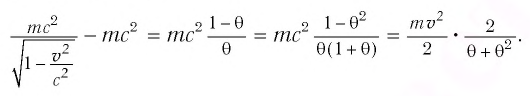

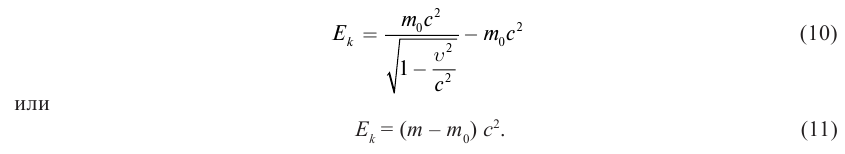

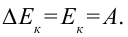

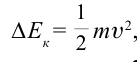

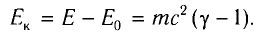

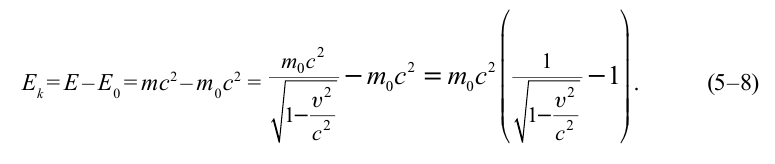

В релятивистской механике закон сохранения энергии выполняется, как и в классической механике. Кинетическая энергия тела

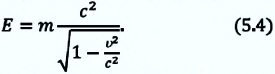

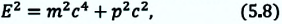

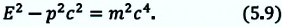

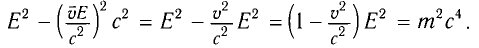

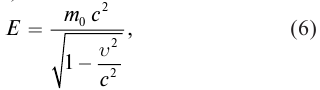

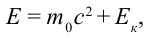

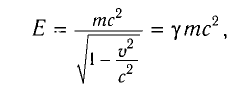

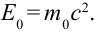

Выражение общей энергии тела на основе теории относительности Эйнштейн вывел в следующем виде:

Значит, полная энергия тела или системы тел в релятивистской механике равна произведению массы т при движении и квадрата скорости света. Это является формулой Эйнштейна и называется законом взаимосвязи массы и энергии.

Полная энергия тела равна

При превращении частицы, имеющей массу покоя, частица с массой покоя

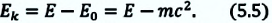

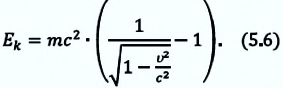

В теории относительности кинетическая энергия тела определяется из следующего:

Из формулы

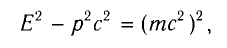

Из этих уравнений можно вывести формулу:

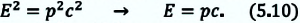

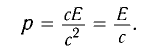

Из этой формулы следует, что если частица не имеет массы покоя

Примером таких частиц можно привести фотон. Масса покоя фотона равна нулю, но имеет и импульс, и энергию. Частицы, лишенные массы покоя в состоянии покоя не существуют, и они во всех инерциальных системах отсчета движутся с ограниченными скоростями с.

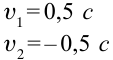

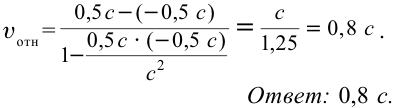

Пример решения задачи №1

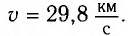

В противоположном направлении от Земли движутся два космических корабля. Их скорость движения относительно Земли равна 0,5 с. Найдите скорость первого корабля относительно второго корабля?

Дано:

Формула:

Решение:

Правила и законы

- Теория относительности: Специальная теория относительности Эйнштейна является новым представлением, пришедшим на место классических понятий о пространстве и времени.

- Постоянство скорости света в вакууме : Скорость света в вакууме во всех системах отсчета одинакова, равна с и не зависит от природы источника и приемника. Это доказано Майкельсоном экспериментально.

- Постулаты Эйнштейна 1. Скорость света в вакууме во всех системах отсчета одинакова и не зависит от движения источника и регистрирующих приборов. В любых инерциальных системах отсчета все законы природы и явления происходят одинаково.

- Преобразования Лоренца :Математическую основу теории относительности составляют преобразования Лоренца.

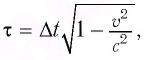

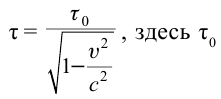

- Релятивистское

— собственное время.

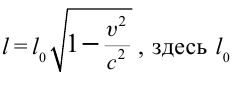

- Релятивистское сокращение длины

собственная длина.

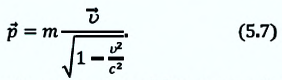

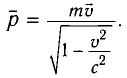

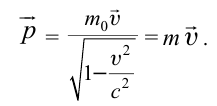

- Формула релятивистского импульса

- Основной закон релятивистской динамики

- Релятивистский закон сложения скорости

- Релятивистское увеличение массы

масса покоя.

- Полная энергия тела : Энергия тела или частицы равна произведению массы на квадрат скорости света:

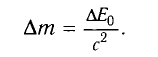

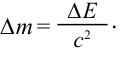

- Зависимость изменения массы тела от изменения энергии

- Энергия покоя тела

- Кинетическая энергия тела

Карта теории относительности:

Основы теории относительности

Принцип относительности Галилея. В 1636 году Г. Галилей, обобщая исследования по изучению движения тел, сформулировал принцип относительности:

Законы механики во всех инерциальных системах отсчета одинаковы.

Этот принцип поставил определенные ограничения при составлении уравнений механического движения: уравнения, выражающие механическое движение во всех инерциальных системах отсчета, имеют одинаковый вид.

По этим представлениям, называемым классическими, пространство и время, характеризующие механическое движение, считаются абсолютными — линейные размеры тела не зависят от того, покоится тело или движется, скорость же света считается бесконечно большой величиной. Ньютоновская механика целиком была построена на этом принципе. Таким образом, в классической механике координата, время, длина и скорость тел относительно любой инерциальной системы отсчета были представлены в связанной компактной форме с помощью преобразований, называемых «Преобразованиями Галилея» (см.: таблица 5.1). Однако явлениям, возникающим при скоростях, близких к скорости света, например, в электромагнитных, гравитационных и внутриатомных процессах, классические представления не могут дать объяснения.

Специальная теория относительности Эйнштейна

Астрономические исследования, проведенные Олафом Рёмером в конце XVII века, лабораторные исследования Луи Физо в середине XIX века по определению скорости света и тогда же проведенные теоретические работы Дж.Максвелла по исследованию электромагнитного поля доказали конечность скорости распространения света. В начале XX века классический принцип относительности и результаты получаемые из него, были исследованы заново. Были определены формулы, связывающие физические величины, характеризующие пространство и время в инерциальных системах отсчета, движущихся со скоростями, близкими к скорости света.

Обобщив все проведенные в этой области исследования, А.Эйнштейн в 1905 году сформулировал новую теорию — «Специальную теорию относительности» (СТО), тем самым заложив теоретическую основу релятивистской механики.

Релятивистская механика — раздел физики, изучающий законы механики при движении тел со скоростями, сравнимыми со скоростью света.

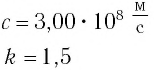

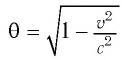

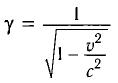

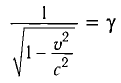

Математическими расчетами Эйнштейн доказал, что при переходе от подвижной системы отсчета к неподвижной пространственно-временные координаты подвергаются соответствующим преобразованиям при помощи универсального множителя

Основу СТО составляют два постулата:

- I постулат: Все законы физики одинаковы во всех инерциальных системах отсчета и ни одним физическим опытом невозможно отличить инерциальные системы друг от друга.

- II постулат: Скорость света в вакууме одинакова во всех инерциальных системах отсчета и не зависит от скорости движения источника и приемника света. Скорость света —максимальная скорость, существующая в природе.

В специальной теории относительности Эйнштейну удалось установить связь между пространством и временем и объединить их в единый пространственно-временной континуум — «пространство-время». Это означает, что произвольное явление характеризуется свойствами не только пространства, где оно происходит, но и времени, характеризующим последовательность происходящих явлений.

Таблица 5.1

Здесь: а) величины без штриха характеризуют данное явление, произошедшее в неподвижной системе отсчета  b) величины же со штрихом характеризуют это же явление, произошедшие в системе отсчета b) величины же со штрихом характеризуют это же явление, произошедшие в системе отсчета  движущемся со скоростью движущемся со скоростью  и относительно системы отсчета и относительно системы отсчета  с) с)  — скорость света по классическим представлениям бесконечна, а в релятивистской механике имеет конечное значение. — скорость света по классическим представлениям бесконечна, а в релятивистской механике имеет конечное значение. |

|

||

| Преобразование Галилея | Преобразование Лоренца | ||

| Прямое преобразование | Обратное преобразование | Прямое преобразование | Обратное преобразование |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Результаты, получаемые из преобразования Галилея | Результаты, получаемые из преобразований Лоренца согласно постулатам Эйнштейна | ||

|

Промежутки времени абсолютны: |

Промежутки времени относительны: время в подвижной системе координат замедляется относительно неподвижной системы координат: где |

||

|

Пространственные размеры абсолютны: |

Пространственные размеры относительны: линейный размер тела в подвижной системе координат короче, чем в покоящейся системе координат: где |

||

|

Масса инвариантна: выполняется во всех системах отсчета: |

Масса инвариантна: во всех системах отсчета выполняется равенства  |

||

|

Правило сложения скоростей по Галилею другую значение скорости может увеличиваться до бесконечности: |

Скорость света в вакууме одинакова в любом направлении во всех инерциальных системах отсчета:

|

Общая теория относительности (ОТО)

С целью устранения недостатков специальной теории относительности и объяснения «теории гравитации» с релятивистской точки зрения, А.Эйнштейн в 1911—1916 годах сформулировал общую теорию относительности. Недостатки СТО следующие:

- a) эта теория выполняется только для инерциальных систем отсчета. СТО не выполняется в системах, движущихся с ускорением относительно друг друга;

- b) эта теория может использоваться только в плоскости прямолинейных координат, в других системах координат ее использование невозможно.

ОТО состоит го двух основных принципов:

I принцип — принцип эквивалентности или слабый принцип эквивалентности: на основании этого принципа инерциальная масса эквивалентна гравитационной массе, то есть они равны друг другу. В классической механике используются два понятия «массы»: инертная масса, находящаяся в соотношении с ускорением, на основе II закона Ньютона и являющаяся источником гравитационного поля — гравитационная масса. Эйнштейн физическими экспериментами доказал, что обе эти массы одинаковы.

II принцип — сильный принцип эквивалентности: по этому принципу в системе, падающей с ускорением, равным ускорению свободного падения, все законы физики выполняются как бы в отсутствии гравитации, то есть в этой системе невозможно различить эффект притяжения и ускоренное движение.

Главные результаты, получаемые из этих принципов:

1. Нарушение закона прямолинейного распространения света и искривление луча света под действием гравитационного поля Солнца: пространственно-временные координаты подвергаются искривлению. Этот эффект нашел свое подтверждение в результате проведенных наблюдений во время затмения Солнца в 1919 году.

2. Замедление времени в гравитационном поле — возникновение гравитационного «красного» смещения. Этот эффект был опытно подтвержден в 1960 году в лаборатории Гарвардского университета физиками США Р. Паундом и Г. Ребки.

3. Излучение гравитационных волн в результате столкновения бинарных (двойных) звездных систем, расширения Вселенной и другие. Существование гравитационных волн было обнаружено через 100 лет, учеными США, в 2016 году, при наблюдении столкновения «Черных дыр» (потухшие звезды).

Закон взаимосвязи между энергией и массой

Взаимосвязь между массой и энергией. В классической механике имеются два вида материи: вещество и физическое поле. Главное свойство вещества — его масса, а главное свойство физического поля — наличие у него энергии.

Согласно теории относительности между массой и энергией существует взаимосвязь, то есть если вещество обладает массой, то оно обладает и энергией. В 1905 году А. Эйнштейн сформулировал закон взаимосвязи массы и энергии:

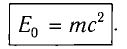

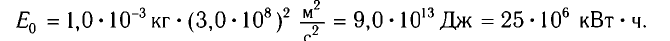

Любое тело обладает энергией покоя, эта энергия равна произведению массы тела на квадрат скорости света в вакууме:

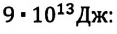

Энергия покоя

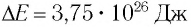

Такая энергия возникает в процессе взрыва атомной бомбы и этой энергии достаточно, чтобы превратить 30 000 тонн воды в пар.

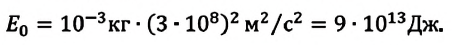

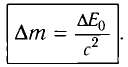

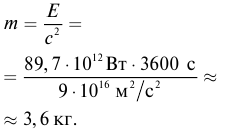

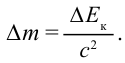

Электромагнитное излучение системы, например, световое излучение, это процесс превращения внутренней энергии системы в энергию излучения. В этом процессе масса системы также уменьшается эквивалентно уменьшению внутренней энергии:

Изменение массы эквивалентно изменению энергии:

Непрерывное излучение Солнца и других звезд означает, что они подвергаются непрерывной потере энергии и массы. Из проведенных вычислений было определено, что за каждую секунду в результате излучения масса Солнца уменьшается на 4 000 000 тонн.

Энергия в релятивистской механике (или полная энергия)

Согласно теории относительности полная энергия системы равна сумме его энергии покоя и кинетической энергии:

Эйнштейн определил, что полная энергия частицы, движущейся со скоростью

Если тело находится в состоянии покоя:

Кинетическая энергия в релятивистской механике

Кинетическая энергия тела равна разности его полной энергии и энергии покоя:

Если в этом выражении вместо полной энергии запишем выражение (5.4), то получим:

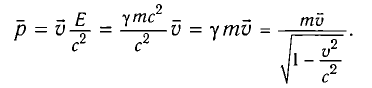

Импульс в релятивисткой механике

Согласно теории относительности импульс системы при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую подвергается релятивистскому преобразованию:

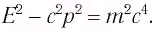

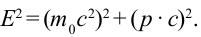

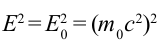

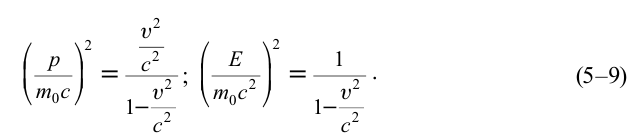

Связь между полной энергией и импульсом

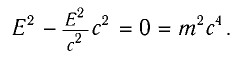

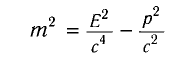

Между полной энергией и импульсом в релятивисткой механике существует нижеприведенная связь:

или

Это соотношение выполняется во всех инерциальных системах отсчета. При переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую полная энергия и импульс изменяются, однако их разность не меняется. Если масса будет равна нулю

Приняв во внимание формулы (5.4) и (5.7) в последнем выражении, получим соотношение между полной энергией и импульсом частицы:

Из этого выражения видно, что если

Теория относительности

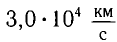

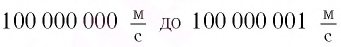

Согласно современным данным, точное значение скорости света в вакууме с = 299792458

Развитие науки и техники на рубеже XIX—XX вв. позволило физикам провести достаточно точные измерения скорости света в вакууме, которая оказалась «рекордно большой» по сравнению со скоростями иных объектов, доступных для наблюдения.

Как показали дальнейшие исследования, при движении со скоростями, сравнимыми со скоростью света с в вакууме, проявляются новые свойства пространства и времени. Эти новые свойства подробно изучаются в рамках специальной теории относительности (СТО).

Таким образом, специальная теория относительности — раздел физики, в котором изучаются свойства пространства и времени при движении со скоростями, близкими к скорости света в вакууме (v~с).

Теория относительности называется также релятивистской теорией (от латинского слова relativus — относительный).

В повседневной жизни мы практически не сталкиваемся с движениями, происходящими со скоростями, близкими к скорости света в вакууме. Зачем же тогда изучать специальную теорию относительности? Для этого существует целый ряд причин.

- Во-первых, около 90 % информации об окружающем мире мы получаем посредством зрения, т. е. напрямую воспринимая световое излучение. Таким образом, свет играет ключевую, особую роль в жизни человека.

- Во-вторых, ни один сигнал или частица не может иметь скорость, превышающую скорость света с в вакууме.

- В-третьих, при изучении ряда физических явлений в квантовой физике (фотоэлектрический эффект), ядерной физике (свойства элементарных частиц) необходимо знание соотношений между энергией, импульсом и массой при скоростях движения, равных или близких к скорости света в вакууме.

- В-четвертых, многие галактики во Вселенной движутся со скоростями, близкими к скорости света, а свойства таких астрономических объектов, как черные дыры, пульсары, нейтронные звезды, могут быть корректно описаны только в рамках релятивистской теории.

Кроме того, каждый современный культурный человек должен иметь представление о связи энергии с массой, о таких интересных релятивистских эффектах, как относительность одновременности, замедление времени, сокращение длины.

Экспериментальные предпосылки создания специальной теории относительности

Система отсчета называется инерциальной (ИСО), если при отсутствии воздействий на данное тело (или их компенсации) скорость тела относительно этой системы отсчета остается постоянной с течением времени.

Создание специальной теории относительности исторически связано с развитием электродинамики. За два столетия, которые отделяли физику эпохи Галилея и Ньютона от физики эпохи Максвелла и Герца, в ней накопилось огромное количество новых научных фактов. Особенно бурно в это время развивались электромагнетизм и оптика. В то же время представление о мироздании базировалось на механистической картине мира, трактовавшей все явления с позиций классической механики XVII в., носившей универсальный характер.

Соответственно, при построении электродинамики движущихся сред был использован принцип относительности Галилея, согласно которому электромагнитные процессы (взаимодействие зарядов и токов, распространение света и т. д.) должны протекать одинаково во всех ИСО.

Однако электромагнитные процессы происходят со скоростями, близкими к скорости света в вакууме, которые значительно больше скоростей различных механических тел. В связи с этим возникает вопрос: не скажется ли это на справедливости принципа относительности Галилея при описании электромагнитных явлений?

Напомним, что звуковые волны могут распространяться только в какой-либо упругой среде — газообразной, жидкой или твердой. Именно упругие свойства среды делают возможной передачу колебаний от одной точки среды к другой. Так, в вакууме звуковые волны распространяться не могут.

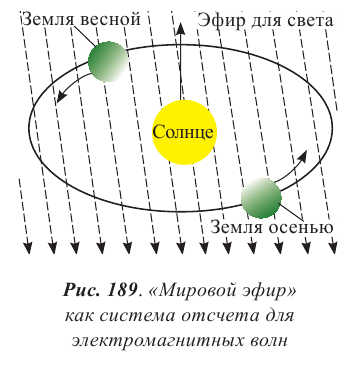

Проводя аналогию между звуковыми и электромагнитными волнами, ученые пришли к выводу, что для распространения света также необходима некоторая упругая среда, которую назвали эфиром. Эфир должен был обладать такими уникальными свойствами, как:

Впервые гипотезу о существовании эфира, который заполняет все пространство, выдвинул в 1678 г. Гюйгенс.

По мере развития электродинамики во второй половине XIX в. основным стал вопрос о влиянии эфира на движение света. Ответы на возникшие вопросы мог дать только эксперимент.

Измерения скорости света в произвольной ИСО позволили бы обнаружить движение этой системы относительно эфира и определить скорость этого движения, т. е. обнаружить «эфирный ветер».

Для разрешения «проблемы эфира» американский физик Альберт Майкельсон предложил схему эксперимента, позволявшего с помощью интерференции обнаружить движение Земли относительно эфира. Действительно, если бы свет распространялся в эфире, а эфир был неподвижен относительно Солнца (в гелиоцентрической системе), то при своем движении по орбите Земля должна была бы испытывать «эфирный ветер», подобно тому, как при езде на мотоцикле или велосипеде мы ощущаем встречный поток воздуха даже в безветренную погоду.

В 1887 г. Майкельсон и Морли провели эксперимент, точность измерений в котором была достаточной для обнаружения «эфирного ветра».

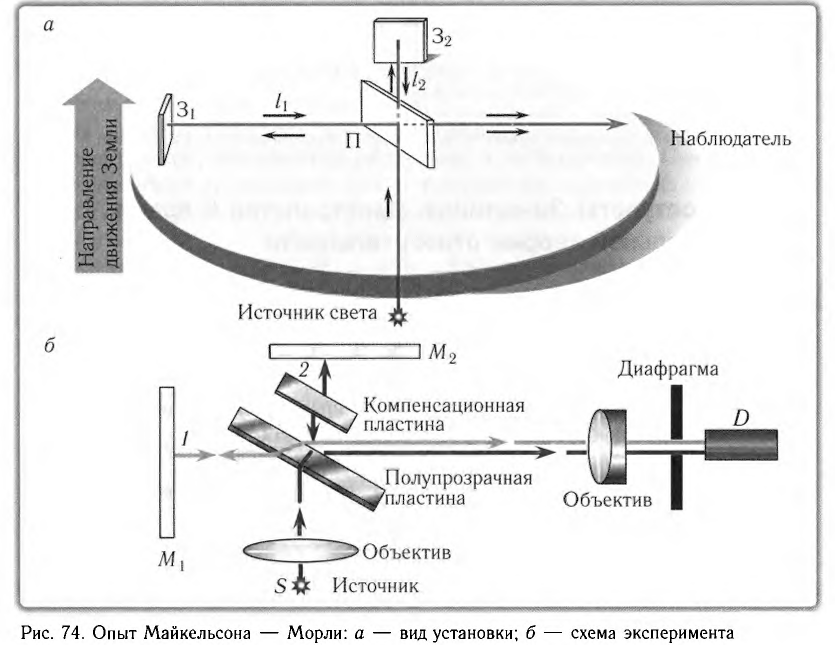

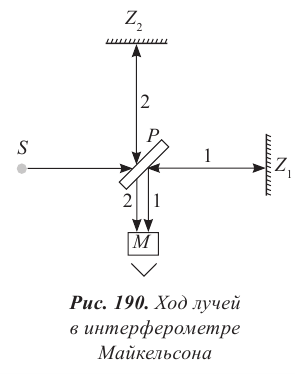

Разберем принципиальную схему их экспериментальной установки (рис. 74, а). На массивной каменной платформе площадью (1,5Х 1,5) м2 и толщиной более 30 см, плававшей в бассейне со ртутью, была собрана оптическая схема, получившая впоследствии название интерферометра Майкельсона. Такая конструкция обеспечивала независимость наблюдаемой интерференционной картины от механических колебаний платформы.

Свет от источника S (рис. 74, б) делился на два пучка I и 2, распространявшихся в дальнейшем во взаимно перпендикулярных направлениях. Пучки отражались от зеркал

Если заставить один из лучей двигаться вдоль направления движения Земли по орбите относительно Солнца (см. рис. 74, а), а второй — перпендикулярно, то «эфирный ветер» будет «разным» для этих лучей, что должно привести к изменению (сдвигу) интерференционной картины.

Согласно расчетам при развороте платформы на 90° относительно направления движения Земли интерференционная картина должна была сдвинуться на расстояние, приблизительно равное 0,4 интерференционной полосы. Однако ожидаемое смещение не было обнаружено, хотя интерферометр позволял наблюдать сдвиг интерференционной картины даже на 0,01 полосы.

Эти эксперименты повторялись в разное время суток и в различные времена года, но движение Земли относительно эфира не было обнаружено.

Отрицательный результат опыта Майкельсона — Морли был одной из величайших загадок физики конца XIX — начала XX в.

Постулаты Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности

Фундаментальное утверждение, лежащее в основе теории и принимаемое без f доказательства, называется постулатом (аксиомой). В физике постулат, как правило, является обобщением экспериментальных фактов.

Для объяснения отрицательного результата опыта Майкельсона — Морли немецкий физик Альберт Эйнштейн в 1905 г. предложил новую теорию, получившую название специальная теория относительности (СТО).

Согласно принципу относительности Галилея все ИСО равноправны по отношению к механическим явлениям. Отрицательный результат опыта Майкельсона — Морли показал, что все ИСО равноправны и но отношению к электромагнитным явлениям (распространению света).

Кроме того, посредством многочисленных экспериментов был установлен факт постоянства скорости света в вакууме в любых ИСО, который не согласуется с классическим законом сложения скоростей. Для преодоления противоречий между механическими и электромагнитными явлениями Эйнштейну пришлось изменить классические представления о пространстве и времени.

В 1915 г. Эйнштейн разработал общую теорию относительности, которая ; представляет собой релятивистскую теорию тяготения.

В основе специальной теории относительности, или в дальнейшем просто теории относительности, лежат два постулата.

В первом постулате Эйнштейн зафиксировал важнейший факт равноправия всех ИСО. Этот постулат представляет собой обобщение принципа относительности Галилея на все физические явления.

Первый постулат (постулат относительности)

- все законы физики, описывающие любые физические явления, должны иметь одинаковый вид во всех ИСО.

Этот же постулат может быть переформулирован и таким образом:

- в любых ИСО все физические явления при одинаковых начальных условиях протекают одинаково.

Другими словами, в любых ИСО все одинаковые эксперименты дают одинаковые результаты. Это означает, что никакими экспериментами невозможно установить, например, движемся мы равномерно и прямолинейно или покоимся относительно некоторой системы отсчета.

Для примера представим, что мы находимся в полностью закрытом вагоне (без окон) поезда, движущегося равномерно и прямолинейно. Понятно, что в этом случае будут отсутствовать толчки, покачивания, торможения и другие свидетельства движения в обычных поездах. Сможем ли мы установить факт движения поезда?

Согласно постулату относительности никакими физическими экспериментами, проводимыми в этом вагоне, невозможно установить факт движения поезда относительно Земли. Иными словами, любые эксперименты, даже с использованием самой современной аппаратуры, приведут к тем же результатам, что и в неподвижном относительно Земли вагоне.

Первый постулат стимулировал появление второго постулата. Как известно, самая большая скорость, измеренная физиками, — это скорость света в вакууме. Для равноправия всех ИСО необходимо потребовать, чтобы эта предельная скорость была в них одинаковой. В противном случае, измеряя эту скорость, можно установить факт движения или, по крайней мере, факт отличия данной системы отсчета от других, что запрещено первым постулатом. Оказалось, что построение строгой теории, объясняющей все известные физические явления в ИСО, невозможно без использования еще одного постулата.

Второй постулат (постулат постоянства скорости света)

- во всех ИСО скорость света в вакууме одинакова и не зависит от скорости движения источника.

Таким образом, скорость света в вакууме в теории Эйнштейна занимает особое положение. Кроме того, эта скорость является предельной скоростью всех процессов и движений, сопровождаемых переносом энергии. Этим механика теории относительности принципиально отличается от классической механики.

Известный немецкий физик Герман Минковский считал, что время следует рассматривать как четвертое измерение. В 1908 г. он начал свою лекцию на 80-м съезде немецкого общества естествоиспытателей и врачей следующими словами: «Взгляды на пространство и время, которые я хочу изложить перед вами, развивались на основе экспериментальной физики, и в этом их сила. Они радикальны. Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность».

Сложившуюся ситуацию в 1926 г. в стихах описал Федор Сологуб:

Постулаты Эйнштейна. Пространство и время в СТО

Другими словами, в любых ИСО все одинаковые эксперименты дают одинаковые результаты. Это означает, что никакими экспериментами невозможно установить, например, движемся мы равномерно и прямолинейно или покоимся относительно некоторой системы отсчета.

Для примера представим, что мы находимся в полностью закрытом вагоне (без окон) поезда, движущегося равномерно и прямолинейно. Понятно, что в этом случае будут отсутствовать толчки, покачивания, торможения и другие свидетельства движения в обычных поездах. Сможем ли мы установить факт движения поезда?

Согласно постулату относительности никакими физическими экспериментами, проводимыми в этом вагоне, невозможно установить факт движения поезда относительно Земли. Иными словами, любые эксперименты, даже с использованием самой современной аппаратуры, приведут к тем же результатам, что и в неподвижном относительно Земли вагоне.

Первый постулат стимулировал появление второго постулата. Как известно, самая большая скорость, измеренная физиками, — это скорость света в вакууме. Для равноправия всех ИСО необходимо потребовать, чтобы эта предельная скорость была в них одинаковой. В противном случае, измеряя эту скорость, можно установить факт движения или, по крайней мере, факт отличия данной системы отсчета от других, что запрещено первым постулатом. Оказалось, что построение строгой теории, объясняющей все известные физические явления в ИСО, невозможно без использования еще одного постулата.

Второй постулат (постулат постоянства скорости света):

во всех ИСО скорость света в вакууме одинакова и не зависит от скорости движения источника.

Таким образом, скорость света в вакууме в теории Эйнштейна занимает особое положение. Кроме того, эта скорость является предельной скоростью всех процессов и движений, сопровождаемых переносом энергии. Этим механика теории относительности принципиально отличается от классической механики.

Известный немецкий физик Герман Минковский считал, что время следует рассматривать как четвертое измерение. В 1908 г. он начал свою лекцию на 80-м съезде немецкого общества естествоиспытателей и врачей следующими словами: «Взгляды на пространство и время, которые я хочу изложить перед вами, развивались на основе экспериментальной физики, и в этом их сила. Они радикальны. Отныне пространство само по себе и время само по себе обратились в простые тени, и только какое-то единство их обоих сохранит независимую реальность».

Относительность одновременности событий, длин и промежутков времени

Для описания движения тел необходимо не только выбрать систему отсчета, но и установить способ определения моментов времени, в которые та или иная точка движущегося тела занимает известное положение.

Когда движущееся тело и часы находятся в одном месте, то можно непосредственным наблюдением констатировать одновременность двух событий. Если же часы и движущееся тело находятся в разных местах, то речь идет об установлении одновременности двух событий, из которых одно происходит «здесь», а другое — «там». В этом случае ситуация совершенно иная, так как нужен сигнал, который дал бы возможность знать, что «там» это событие произошло. В этом случае необходимо знать закономерности распространения реальных сигналов, так как сигнал не сможет «добраться» до часов мгновенно — для этого ему потребуется некоторый промежуток времени.

Для определения момента времени можно использовать любые сигналы, однако наиболее практичны световые импульсы. Действительно, из второго постулата СТО следует, что скорость света в вакууме одинакова во всех ИСО, т. е. она не зависит ни от частоты, ни от интенсивности световой волны. На этот процесс не влияет также движение источников или приемников света. В этой связи можно утверждать, что световые импульсы, испущенные из одной точки пространства в одном направлении, распространяются в вакууме с одной и той же скоростью, ни один из импульсов не сможет обогнать другого.

Если бы мы располагали сигналами, которые распространяются мгновенно, то могли бы отсчитывать момент времени, когда «там» произошло событие, непосредственно по часам, находящимся «здесь». Однако такими сигналами мы не располагаем. Даже наиболее быстрые световые сигналы распространяются, хоть и с очень большой, но конечной скоростью. Вследствие этого, в показания часов необходимо вносить поправку на время распространения светового сигнала «отсюда» — «туда» и «оттуда» — «сюда». При использовании различных часов

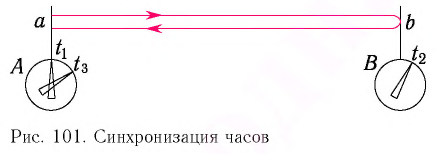

Для синхронизации часов, находящихся в точках

Часы синхронизированы между собой, т. е. идут с одинаковой скоростью. Приращению показаний часов

Таким образом, скорость световых сигналов играет существенную роль, если для отсчета времени в разных местах мы пользуемся одинаковыми синхронизированными часами. Именно поэтому в набор «инструментов», при помощи которых производятся измерения промежутков времени и расстояний, должны входить источники световых сигналов, поскольку скорость света в соответствии с постулатом Эйнштейна является величиной постоянной.

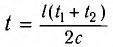

Замедление времени

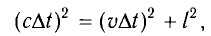

Рассмотрим воображаемые световые часы (рис. 75). Лампа S и зеркало М закреплены на противоположных концах стержня длиной l (рис. 75, а). Свет от вспышки лампы S отражается зеркалом М и попадет на фотоэлемент, находящийся рядом с лампой. Он снова включает лампу. Для наблюдателя, покоящегося относительно стержня, промежуток времени между вспышками

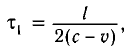

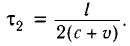

Найдем теперь промежуток времени, который понадобится световому сигналу для возвращения к фотоэлементу, если стержень движется со скоростью

Если сигнал достигает зеркала за промежуток времени

откуда находим

С учетом того, что такой же промежуток времени займет возвращение сигнала к лампе

где

Окончательно имеем:

Промежуток времени

Замедление времени — это объективное свойство самого времени, поэтому при движении замедляются физические, биологические процессы, химические реакции и т. д. Соответственно, при движении будет замедляться биологический процесс старения.

Однако следует заметить, что люди, находящиеся на космическом корабле, движущемся со скоростью, близкой к скорости света, не заметят и не почувствуют замедления жизненного ритма. К сожалению, человечество пока не имеет возможности использовать эффект замедления времени для совершения путешествий к звездам.

Сокращение длины (масштаба)

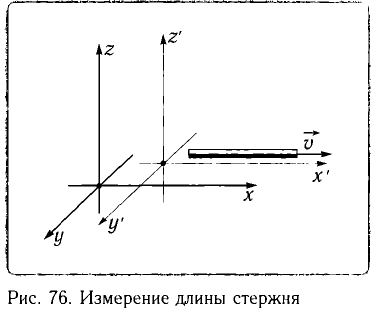

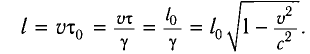

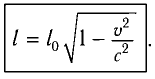

Измерить длину стержня означает указать одновременно координаты его начала и конца. Рассмотрим стержень, который движется вдоль своей оси со скоростью

В системе отсчета, связанной со стержнем, также можно определить его длину, измеряя время

С учетом того, что

Длина

Таким образом, движущееся тело сокращается в направлении своего движения, например вдоль оси Ох. Это сокращение называется лоренцовским сокращением. Поперечные размеры тела, измеренные вдоль осей Оу и Oz, при таком движении не изменяются.

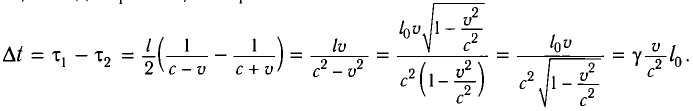

Относительность одновременности

Свет от вспышки, произведенной посередине неподвижного стержня длиной

Пусть стержень движется со скоростью

Причина неодновременного прихода света к концам движущегося стержня очевидна: один конец движется навстречу свету, другой — в противоположном направлении.

Таким образом, два события, происходящие в различных точках, одновременные в покоящейся ИСО

События, которые были одновременными в одной инерциальной системе отсчета, перестают быть таковыми в другой системе отсчета, движущейся относительно первой с некоторой постоянной скоростью.

Это означает, что в рамках СТО время теряет свою абсолютность. Оно, как и пространственная координата, зависит от системы отсчета и преобразуется определенным образом при переходе от одной инерциальной системы отсчета к другой.

Для оценки сокращения длины и замедления времени можно воспользоваться таблицей 7.

Таблица 7

Сокращение длины и замедление времени при релятивистском движении

|

|

|

| 10,00 | 1,005 | 0,9950 |

| 50,00 | 1,155 | 0,8660 |

| 80,00 | 1,667 | 0,6000 |

| 90,00 | 2,294 | 0,4360 |

| 99,00 | 7,090 | 0,1410 |

| 99,90 | 22,36 | 0,04470 |

| 99,99 | 70,71 | 0,01410 |

| 99,999 | 223,6 | 0,004470 |

Из таблицы видно, что, например, даже при скорости движения

Ракеты и спутники для их движения вокруг Земли необходимо запускать с

первой космической скоростью, модуль которой

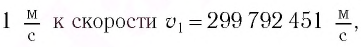

Результаты СТО привели к изменению закона сложения скоростей. Пусть тело движется вдоль осей Ох и Ох’ инерциальных систем отсчета К и

где V — модуль скорости движения ИСО

Из соотношений (2) видно, что предельной скоростью распространения материальных объектов или сигналов является скорость света с в вакууме.

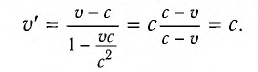

Если, например, тело в одной ИСО движется со скоростью, модуль которой равен скорости света v = с, то и в другой ИСО модуль его скорости также будет равен скорости света в вакууме:

Аналогично, если одна ИСО движется относительно другой ИСО со скоростью, модуль которой равен скорости света в вакууме V=c, то модуль скорости движения тела также будет равен скорости света:

При

Закон взаимосвязи массы и энергии

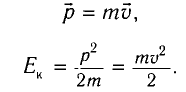

В классической механике импульс тела определяется как произведение его массы и скорости:

Сформулированные Эйнштейном постулаты, положенные в основу СТО, заставили физиков пересмотреть взгляды на классическую (ньютоновскую) механику. Классические выражения для импульса и энергии нужно было изменить для новой, уточненной формы записи законов сохранения импульса и энергии.

Таким образом, теория относительности потребовала пересмотра и уточнения законов механики.

Уравнения динамики следует изменить так, чтобы они оставались неизменными при переходе из одной ИСО в другую согласно принципу относительности. В случае малых скоростей (

В СТО эффективно применяется соотношение, связывающее полную энергию E и импульс

причем масса m здесь та же величина, что и в классической механике.

Выражение для импульса

Особенно важно отметить, что формулы (1) и (2) описывают движение частиц во всем интервале возможных скоростей:

Подставив выражение (3) в формулу (1), получим

Откуда следует, что масса частицы, движущейся со скоростью света, равна нулю (m = 0).

Для частиц с ненулевой массой выразим энергию и импульс через массу и скорость. Подставим выражение (2) в формулу (1):

Откуда получим

где

Подставляя выражение (4) в формулу (2), имеем

Таким образом, для тел, движущихся со скоростями, близкими к скорости света, их энергия и импульс определяются соотношениями (4) и (5).

Основное уравнение релятивистской динамики записывается в виде

Важнейшим отличием СТО от классической механики является то, что энергия тела не обращается в нуль, даже когда оно покоится (

Таким образом, в покоящемся теле таится огромный запас энергии. Трудно переоценить практическое значение этой несложной формулы, поскольку именно она указала на взаимосвязь энергии и массы вещества. На этой формуле основана вся энергетика, в которой энергия покоя топлива переходит в другие виды энергии.

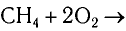

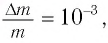

Например, при сгорании 1 м3 метана в газовой горелке (

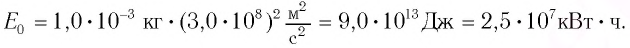

Энергия покоя имеет огромные значения. Например, тело массой m= 1,0 г обладает энергией покоя

Она эквивалентна энергии, выделяющейся при сгорании нефти массой т=2,0 •

Таким образом, увеличение энергии тела на

Это соотношение выражает закон взаимосвязи массы тела и энергии покоя.

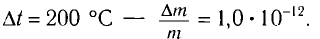

Подчеркнем, что масса тела меняется всегда, когда меняется его внутренняя энергия. Например, при полном превращении льда массой т в воду относительное изменение массы