Напряженность поля .

Напряженностью поля называют отношение силы, действующей на пробный электрический заряд

к величине этого заряда.

(E=dfrac {F}{q} )

Задача 1.

Найти напряженность электрического поля, если сила, действующая на заряд (q=0,001 Кл )

равна (F=0,01 Н )

Показать ответ

Показать решение

Видеорешение

Задача 2.

Найти силу, действующую на точечный заряд (q=100 мкКл) , помещенный в однородное электрическое

поле напряженностью (E=1000 В/м )

Показать ответ

Показать решение

Видеорешение

Задача 4.

Найти величину электрического заряда (q) , если в поле напряженностью (E=1000 В/м )

на него действует сила (F=0,005 Н )

Дать ответ в микрокулонах

Показать ответ

Показать решение

Видеорешение

Задача 5.

Найти напряженность однородного электрического поля, если

протон массой (m=1,67 cdot 10^{-27} кг ) и зарядом (q=1,6 cdot 10^{-19} Кл ) движется в нем

с ускорением (a=160000 м/с^2 )

Показать ответ

Показать решение

Видеорешение

Задача 6.

С каким ускорением будет двигаться шарик, находящийся в космосе вдали от небесных тел в однородном электрическом поле

напряженностью ( E=1000 В/м ? )

Заряд шарика (q=70 мкКл)

Масса шарика (m=5 г )

Показать ответ

Показать решение

Видеорешение

Задача 7.

Найти ускорение пылинки массой (m=0,001 г ) и зарядом (q=625 нКл ), находящейся в однородном электрическом поле

напряженностью ( E=500 В/м ? )

Силой тяжести пренебречь.

Показать ответ

Показать решение

Видеорешение

Задача 8.

С каким ускорением движется электрон в однородном электрическом поле напряженностью ( E=90 В/м ),

если заряд электрона (e=1,6 cdot 10^{-19} Кл ), а его масса (m=9 cdot 10^{-31} кг ?)

Показать ответ

Показать решение

Видеорешение

Любой физический объект в окружающем нас мире состоит из огромного количества элементарных частиц, обладающих зарядами. Элементарная частица протон имеет элементарный электрический заряд, которому приписывают (условно) положительный знак, элементарная частица электрон имеет элементарный отрицательный заряд.

Содержание:

-

- Электрический заряд

- Напряженность

- Потенциал, напряжение

-

Электрический заряд

Под электрическим зарядом понимают физическую величину, которая характеризует способность тел (объектов) вступать в электрическое взаимодействие. Электрический заряд обозначается через q (иногда для обозначения используют заглавную букву Q) и в Международной системе единиц (СИ) измеряется в Кулонах, [Кл].

Электрический заряд – дискретная величина, кратная элементарному электрическому заряду одного электрона (по модулю) e = 1,60217*10-9 Кл.

где N – целое число.

С физической точки зрения 1 кулон [Кл] соответствует электрическому заряду, проходящему через поперечное сечение проводника при силе тока 1 Ампер за 1 секунду.

Заряды существуют в двух видах: положительные (+) и отрицательные (-). Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются.

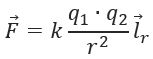

Сила взаимодействия зарядов направлена вдоль прямой, соединяющей их, пропорциональна величине зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними (рисунок 1).

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц;

– единичный вектор, направленный вдоль прямой, соединяющей заряды q1 и q2.

Силу взаимодействия двух зарядов принято называть кулоновской силой в честь ученого-физика Шарля Кулона, обнаружевшего ее существование.

Если объект (система) не обменивается зарядами с окружающей средой, его называют электрически изолированным. В такой системе сумма электрических зарядов (положительных и отрицательных) не меняется со временем, то есть наблюдается закон сохранения заряда.

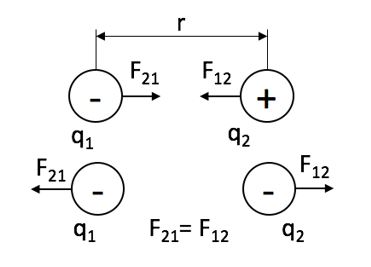

Большинство тел в природе электрически нейтральны, так как содержат заряды обоих типов в одинаковом количестве. Положительные и отрицательные заряды попарно нейтрализуют действие друг друга. Для перехода тела в заряженное состояние необходимо пространственно перераспределить в нем заряды, сконцентрировав одноименные заряды в одной области тела. Это возможно сделать, например, при помощи трения или взаимодействия с другим заряженным объектом (рисунок 2).

Электрический заряд порождает в окружающем его пространстве непрерывную материю, называемую электрическим полем. Благодаря электрическому полю заряды имеют возможность взаимодействовать между собой. В электротехнике электрическое поле характеризуется двумя величинами: напряженностью (силовая характеристика) и потенциалом (энергетическая характеристика).

Напряженность электрического поля

Напряженность электрического поля – это векторная физическая количественная характеристика электрического поля. Ее величина показывает силу, которая действует на пробный точечный единичный положительный заряд, помещенный в некоторую точку электрического поля.

Под точечным зарядом понимают упрощенную модель положительного заряда, в которой его формой и размером можно пренебречь.

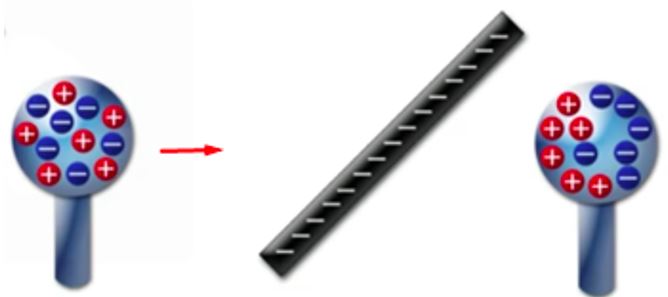

Вектор напряженности по направлению совпадает с вектором силы

, с которой электрическое поле действует на положительный точечный заряд, помещенный в заданную точку поля (рисунок 3).

Величина напряженности поля в точке А определяется согласно формуле

где r – расстояние от заряда q до точки А, k – коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц.

Электрическое поле графически изображается линиями напряженности электрического поля, которые условно принято обозначать исходящими из положительно заряженных элементов и входящими в отрицательно заряженные заряды (рисунок 4).

Рис. 4. Распределение линий напряженности для изолированных (а) и взаимодействующих (б) зарядов

Потенциал, напряжение

Физическую величину, равную отношению потенциальной энергии W электрического заряда в электростатическом поле к величине самого заряда q, называют потенциалом φ электрического поля

Потенциал – это скалярная величина, которая показывает, какую работу способно затратить поле, чтобы переместить единичный пробный положительный заряд в бесконечно удалённую точку. Единицей измерения электрического потенциала является вольт, [В].

При этом важно отметить, что работа сил электростатического поля при перемещении заряда из одной точки электрического поля в другую не зависит от формы траектории перемещения, а зависит только от начального и конечного положения заряда, а также от его величины.

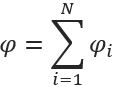

Если имеется некоторая система, состоящая из N точечных зарядов, то потенциал ее электрического поля φ будет равен алгебраической сумме потенциалов полей каждого входящего в него заряда, то есть

Напряжение электрического поля – это разность потенциалов между двумя точками этого поля (рисунок 5).

Напряжение (U) — это работа (А) совершаемая силой поля по перемещению заряженных частиц между двумя точками поля.

U = A/q [Дж/Кл] или [В]

Напряжение является относительной величиной, то есть всегда определяется относительно некоторого уровня. Нулевой уровень выбирается произвольно и не влияет на итоговое значение напряжения, так как соответствует разности потенциалов в двух точках (то есть изменению потенциальной энергии). Для простоты расчетов в качестве нулевого уровня в большинстве случаев принимают потенциал заземленного проводника или земли.

Как уже было отмечено ранее электрическое напряжение – это разность потенциалов двух точек, следовательно его значение определяется по формуле

В системе СИ за единицу измерения напряжения принимается вольт, [В]. Физически величина напряжения, равная 1 вольту, соответствует работе 1 джоуль при перемещении заряда в 1 кулон.

#1. Физическая величина измеряемая в кулонах?

Потенциал

Напряжение

Электрический заряд

Электрический заряд обозначается через q и в Международной системе единиц (СИ) измеряется в Кулонах, [Кл].

#2. Какие пары электрических зарядов будут притягиваться к друг другу?

Два отрицательных заряда

Два положительных заряда

Один отрицательный заряд, а другой положительный

Одноименные заряды отталкиваются, а разноименные – притягиваются.

#3. … — это работа совершаемая силой поля по перемещению заряженных частиц между двумя точками поля.

Сопротивление

Потенциал

Напряжение

Результат

Отлично!

Попытайтесь снова(

Электростатика – раздел электродинамики,

изучающий взаимодействие неподвижных

электрических зарядов.

Электрический заряд – физическая

величина, определяющая силу электромагнитного

взаимодействия. Заряд обозначается

буквой q, измеряется

в кулонах (Кл).

В природе существует два вида

электрических зарядов, которые условно

назвали «положительный» и «отрицательный».

Заряды одного знака отталкиваются,

разных знаков – притягиваются.

Электрический заряд всегда связан с

частицей. Существуют частицы без заряда,

но не существует заряда без частицы.

Величина электрического заряда не

зависит от скорости движения частицы.

Минимальный заряд, встречающийся в

природе, называется элементарным.

Величина элементарного заряда е =

1,610-19

Кл. Заряды электрона, протона, позитрона

(античастица для электрона) равны по

модулю элементарному. Заряд любого

макроскопического тела кратен

элементарному, т. е. электрический заряд

– дискретная величина.

Все вещества состоят из атомов или

молекул. Атом состоит из положительно

заряженного ядра и отрицательно

заряженных электронов, движущихся

вокруг ядра. Поэтому любое макроскопическое

тело содержит электрически заряженные

частицы. Если суммарный заряд тела равен

нулю, то говорят что тело электрически

нейтральное или незаряженное. Электрический

заряд любой системы равен алгебраической

сумме зарядов тел, входящих в систему.

Заряды могут перераспределятся между

телами системы. Если система тел

электрически изолирована (через границу

системы не проникают другие заряды), то

в ней выполняется закон сохранения

заряда:

алгебраическая сумма зарядов электрически

изолированной системы постоянна:

q1

+ q2

+ … + qn

= const.

Электризация – это процесс получения

электрически заряженных тел из

нейтральных.

При электризации трением одни вещества

отдают электроны, а другие их присоединяют.

Причина этого явления — в различии

энергии связи электронов с атомами в

этих веществах. Атом, потерявший электрон

называется положительным ионом,

присоединивший к себе электрон –

отрицательным ионом.

Точечный заряд – это заряженное

тело, размер которого много меньше

расстояния его возможного действия на

другие тела.

Закон Кулона (1875 г.): Сила взаимодействия

между двумя неподвижными точечными

зарядами, находящимися в вакууме, прямо

пропорциональна произведению модулей

зарядов, обратно пропорциональна

квадрату расстояния между ними и

направлена по прямой, соединяющей

заряды:

.

Коэффициент k, входящий

в закон Кулона, зависит от выбора системы

единиц. В системе СИ

.

Здесь

— электрическая постоянная.

Закон Кулона был получен экспериментально.

Он справедлив только для точечных

зарядов или равномерно заряженных

шаров. Электростатические взаимодействия

осуществляются посредством

электростатического поля.

Электростатическое поле это вид

материи который образуется неподвижными

электрическими зарядами и его можно

обнаружить по его действию на неподвижные

электрические заряды.

Силовой характеристикой электростатического

поля является напряженность –

векторная физическая величина, численно

равная силе с которой поле действует

на единичный пробный положительный

заряд, помещенный в заданной точке поля.

.

Направление вектора напряженности

совпадает с направлением вектора силы,

действующей на положительный заряд,

помещенный в данной точке поля. Из закона

Кулона на основании определения

напряженности поля получаем формулу

для напряженности поля точечного заряда

на расстоянии r от него:

.

Для наглядности электростатическое

поле представляют непрерывными линиями

напряженности – касательные к которым

в каждой точке совпадают по направлению

с направлением вектора напряженности

электростатического поля в данной

точке.

Линии напряженности не пересекаются

(в противном поле напряженность поля в

точке пересечения не имела бы определенного

значения); начинаются на положительных

зарядах (источники поля) и стекаются к

отрицательным зарядам (стоки). Модуль

вектора напряженности пропорционален

числу линий напряженности на густоте

линий напряженности можно судить о

модуле вектора напряженности на единицу

поверхности (густоте линий напряженности).

Электростатическое поле, векторы

напряженности которого одинаковы во

всех точках пространства, называется

однородным.

Принцип суперпозиции электрических

полей: напряженность поля системы

зарядов в данной точке равна векторной

сумме напряженностей полей, созданным

в этой точке каждым зарядом в отдельности:

.

Теорема Гаусса.

Потоком вектора напряженности через

замкнутый контур площадью S

называется произведение проекции

вектора напряженности на нормаль к

контуру на площадь контура:

.

Поток вектора напряженности через

произвольную замкнутую поверхность

равен алгебраической сумме зарядов,

расположенных внутри этой поверхности,

деленной на электрическую постоянную:

.

Напряженность поля точечного заряда.

Д

определения напряженности проведем

сферическую поверхность S

радиусом r с центром

совпадающим с зарядом и воспользуемся

теоремой Гаусса. Так как внутри указанной

области находится только один заряд q,

то согласно указанной теореме получим

равенство:

(1), где En

— нормальная составляющая напряженности

электрического поля. Из соображений

симметрии нормальная составляющая

должна быть равна самой напряженности

и постоянна для всех точек сферической

поверхности, поэтому E=En=const.

Поэтому ее можно вынести за знак суммы.

Тогда равенство (1) примет вид

,

что и было получено из закона Кулона и

определения напряженности электрического

поля.

Электрическое поле заряженной сферы

Е

сфера проводящая, то весь заряд находится

на поверхности. Рассмотрим две области

I – внутри сферы радиуса

R с зарядом q

и вне сферы область II.

Для определения напряженности в области

I проведем сферическую

поверхность S1

радиусом r1 (0<r1<R)

и воспользуемся теоремой Гаусса. Так

как внутри указанной области зарядов

нет, то согласно указанной теореме

получим равенство:

(1), где En

— нормальная составляющая напряженности

электрического поля. Из соображений

симметрии нормальная составляющая

должна быть равна самой напряженности

и постоянна для всех точек сферической

поверхности, поэтому E1=En=const.

Поэтому ее можно вынести за знак суммы.

Тогда равенство (1) примет вид

.

Т. к. площадь сферы не равна нулю, то Е1=0

(во всех точках области I)

– внутри проводника зарядов нет и

напряженность поля равна нулю.

В области II Rr2

проведем сферическую поверхность S2

радиусом r2 и

воспользуемся теоремой Гаусса:

(2),

— напряженность поля вне сферы

рассчитывается по той же формуле, что

и напряженность поля точечного заряда.

Электрическое поле заряженного шара

Заряд равномерно распределен по всему

объему шара, поэтому введем понятие

объемной плотности заряда:

.

Рассмотрим две области I

– внутри сферы радиуса R

с зарядом q и вне сферы

область II.

Для определения напряженности в области

I проведем сферическую

поверхность S1

радиусом r1 (0<r1<R)

и воспользуемся теоремой Гаусса:

— напряженность поля внутри шара

увеличивается прямо пропорционально

расстоянию до центра шара.

В области II R

r2

проведем сферическую поверхность S2

радиусом r2 и

воспользуемся теоремой Гаусса:

(2),

— напряженность поля вне шара рассчитывается

по той же формуле, что и напряженность

поля точечного заряда.

Электрическое поле заряженной нити

Д

равномерно заряженной нити введем

понятие линейной плотности заряда.

Для определения напряженности окружим

участок проволоки длиной ℓ

цилиндрической поверхностью S

радиусом r с осью совпадающей

с проволокой и воспользуемся теоремой

Гаусса. При этом весь поток вектора

напряженности будет проходить только

через боковую поверхность цилиндра,

площадь которой

,

т.к. поток через оба основания цилиндра

равен нулю. Тогда

— напряженность поля нити убывает обратно

пропорционально расстоянию.

Напряженность поля заряженной плоскости

Е

плоскость бесконечна и заряжена

равномерно, т. е. поверхностная плотность

заряда = q/S

одинакова в любом ее месте, то линии

напряженности электрического поля в

любой точке перпендикулярны этой

плоскости. Такое же направление они

сохраняют и на любом расстоянии от

плоскости, т.е. поле заряженной плоскости

однородное.

Для нахождения напряженности электрического

поля заряженной плоскости мысленно

выделим в пространстве цилиндр, ось

которого перпендикулярна заряженной

плоскости, а основания параллельны ей

и одно из оснований проходит через

интересующую нас точку поля. Цилиндр

вырезает из заряженной плоскости участок

площадью S, и такую же

площадь имеют основания цилиндра,

расположенные по разные стороны от

плоскости (рис.). Согласно теореме Гаусса

поток Ф вектора напряженности

электрического поля через поверхность

цилиндра связан с электрическим зарядом

внутри цилиндра выражением

.

С другой стороны, так как линии

напряженности пересекают лишь основания

цилиндра, поток вектора напряженности

можно выразить через напряженность

электрического поля у обоих оснований

цилиндра:

.

В самом деле, поток через боковую

поверхность цилиндра (см. рис.), равен

нулю, поскольку линии напряженности

параллельны боковой поверхности

цилиндра.

Из двух выражений для потока вектора

напряженности получим:

.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Особенности формулы заряда q

Электрический заряд – это основа работы любого электронного прибора и та величина, без которой невозможно посчитать ни один важный показатель в электродинамике и электростатике. Подробная расшифровка термина, описание формулы нахождения электрического заряда и образец решения типовой задачи приведены в данной статье.

Что такое электрический заряд q

Электрический заряд, обозначаемый в международной системе единиц буквами q и Q, считается скалярной физической величиной, которая определяет свойство частицы или тела выступать в качестве источника электромагнитного поля и вступать в прямое взаимодействие с ним. В физике существует несколько видов электромагнитных заряженных частиц, и они называются положительными или отрицательными. Обе единицы измеряются в Кулонах, а найти их можно путём вычисления произведения одного Ампера с одной секундой.

Формула нахождения заряда

Определить искомую величину можно из физико-математической формулы силы тока. В соответствии с ней, нужно перемножить силу тока на время его прохождения по проводнику. Количество заряда можно узнать через формулу +-ne, где n служит целым числом, а е равно значению = -1,6*10^-19 Кулон.

Обратите внимание! Формула заряда является следствием прямой зависимости напряженности электромагнитного поля от потенциала его частицы, что является основным правилом нахождения емкости заряженного конденсатора и величины энергии, накопленной в нём. Кроме того, вычислить количество заряда можно через силу Лоренца.

Как вычислять с помощью законов

Поскольку q и Q являются скалярными единицами, вычислить их с помощью законов можно через точные формулы, выведенные известными учеными-физиками. К примеру, в соответствии с законом Кулона, можно найти величину и силовое направление взаимодействия заряженных частиц между несколькими неподвижными телами.

Закон сохранения

Все элементарные частицы подразделяются на нейтральные или заряженные. Они вступают во взаимодействие друг с другом внутри электромагнитного поля. Частицы, которые имеют одноименный электрон, отталкиваются, а разноименный – притягиваются. В первом случае наблюдается избыток электронов, а во втором – их недостаток. Оба типа частиц заряжаются посредством электризации. На практике, при возникновении данного явления, заряженные частицы равны по модулю, несмотря на противоположность знаков. Когда разные частицы притягиваются, то между ними происходит электризация и сохранение электрона. При этом, сумма всех изолированных системных частиц не изменяется, то есть, q + q + q…= const.

Закон Кулона

Выше было сказано, что электрические заряженные микрочастицы бывают как положительными, так и отрицательными, а их наличие подтверждается силовым взаимодействием, которое с помощью экспериментов на весах описал в 1785 году О. Кулон, создав свой физико-математический закон.

Закон Кулона представляет собой физическую закономерность, которая описывает взаимодействие наэлектризованных частиц между не электризованными, в зависимости от промежутка между ними. В соответствии с этой формулировкой, чем больше электронов имеет частица, тем ближе она расположена к другой элементарной единице заряда, и, соответственно, сила возрастает.

Обратите внимание! При увеличении расстояния между частицами, сал их взаимодействия неизменно убывает. В математической формуле это выглядит так: F1 = F2 = K*(q1*q2/r2), где q1 и q2 считаются модулями заряженных микрочастиц, k является коэффициентом пропорциональности, который зависит от системного выбора единицы, а r — расстоянием.

Образец решения задач по теме «Электрический заряд»

Ниже приведены образцы решения простых задач по электростатике, в частности, на закон Кулона.

Задача 1. Несколько одинаковых заряженных шаров имеют показатели q1 = 6 микрокулон и q2 = -18 микрокулон. Они располагаются друг от друга на 36 сантиметров (0,36 метров). Насколько будет меняться сила их взаимодействия при соприкосновении друг с другом и разведении в сторону?

Чтобы решить эту задачу, нужно воспользоваться эл заряд формулой F=K*(q1*q2/r2), подставив вместо букв известные величины. В результате, выйдет число 7,5.

Задача 2. Маленькие одинаковые шары находятся на промежутке в 0,15 метра и притягиваются с силой 1 микроньютон. Задача состоит в определении первоначальных зарядов шаров.

Чтобы решить вторую задачу, нужно использовать ту же формулу Кулона, но немного видоизмененную: F=kq2/r2. Затем вывести из правила показатель q2. Он будет равен Fr2/k. Подставив известные значения и выполнив несложные расчеты, получится цифры в 10^-7 или 10 микрокулон.

В целом, электрический заряд представляет собой физическую скалярную величину, которая определяет способность тел являться источником электромагнитного поля и участвовать во взаимодействии с ним. Отыскать величину, которая обозначается буквами q и Q, для решения задач или для выполнения другой работы, можно через закон сохранения, Кулона и представленные выше основные физические формулы.

Источник

Вычисления напряжения в сети электричества

В наши дни электричество играет в жизни человека очень большую роль, в следствие чего базовые знания в области физики и электротехники нужны практически каждому. Напряжение является одной из главных физических величин, которая позволяет объяснить теорию возникновения электрического поля и методы подбора оптимального сечения кабеля для применения его в повседневной жизни.

Что такое напряжение в сети электричества.

Напряжение – это физическая величина, которая характеризует электрическое поле. Иными словами, оно показывает, какую работу оно совершает при перемещении одного положительного заряда на определённое расстояние.

За единицу напряжения в международной системе принимается такой показатель на концах проводника, при котором заряд в 1 Кл совершает работу в 1 Дж для перемещения его по этому проводнику. Общепринятой единицей измерения напряжения считается 1 В – Вольт.

Важно! Работа измеряется в Джоулях, заряды в Кулонах, а напряжение в Вольтах, следовательно, 1 Вольт равняется 1 Джоулю, деленному на 1 Кулон.

Чему равно напряжение.

Напряжение напрямую связано с работой тока, зарядом и сопротивлением. Чтобы измерить напряжение непосредственно в электрической цепи, к ней нужно подключить вольтметр. Он присоединяется к цепи параллельно, в отличие от амперметра, который подключается последовательно. Зажимы измерительного прибора крепятся к тем точкам, между которыми нужно вычислить напряжение. Чтобы он правильно показал значение, нужно включить цепь. На схемах вольтметр обозначается буквой V, обведенной в кружок.

Напряжение обозначается латинской [U], а измеряется в [В]. Оно равно работе, которое совершает поле при перемещении единичного заряда. Формула напряжения тока – это U = A/q, где A – работа тока, q – заряд, а U – само напряжение.

Обратите внимание! В отличие от магнитного поля, где заряды неподвижны, в электрическом поле они находятся в постоянном движении.

Формула закона Ома

Свои опыты Ом направлял на изучение такой физической величины, как сопротивление, в результате чего в 1826 году он стал автором закона, который не потерял совей актуальность вплоть до сегодняшнего дня. Из своих опытов Ом вывел, что в различных цепях сила тока может возрастать с различной скоростью, и происходит это по мере увеличения напряжения.

Также, Ом сделал вывод, что каждый проводник обладает индивидуальными свойствами проводимости.

Сопротивление обозначается заглавной латинской [R] и измеряется в Омах. Сопротивление – физическая величина, характеризующая свойства проводника оказывать влияние на идущий по нему ток. Оно прямо пропорционально напряжению в сети и обратно пропорционально силе тока. В виде формулы данный закон можно записать как R = U/I, где U – напряжение, а I – сила тока. 1 Ом равняется 1 Вольту, деленному на 1 Ампер.

Запомните! Реостат – прибор, обеспечивающий возможность изменять сопротивление. Прежде всего, он влияет на показатель R в цепи, а, следовательно, на 2 другие величины, описанные в законе Ома. Силу тока может помочь определить амперметр.

Из формулы закона Ома можно вывести практически любую зависимость, связанную с электричеством. Также, существует понятие удельного сопротивления проводника – физической величины, которая демонстрирует, каким сопротивлением будет обладать проводник из определенного вещества. Обозначается эта величина буквой ρ и через неё можно также найти сопротивление в цепи как произведению удельного сопротивления и длины проводника, деленного на площадь его поперечного сечения.

Важно! В виде формулы нахождение сопротивления через удельное сопротивление выглядит так: R = ρ*(l/S), где l – длина проводника, а S – площадь поперечного сечения.

Физический смысл удельного сопротивления показывает, какое влияние будет оказывать проводник длиной в 1 м с площадью поперечного сечения в 1 квадратный мм, изготовленный из определенного вещества. Измеряется в Омах, умноженных на метр: [ρ] = [Ом*м].

Как найти сопротивление нагрузки

Сопротивление нагрузки обозначается латинскими буквами Rn или Rн. По сути, это является тем же сопротивлением участка цепи и вычисляется также по формулам закона Ома. Нагрузка обозначается символами, которые на электрической схеме изображаются в виде крестиков в кружке – лампочкой; то есть двигатель, лампа, конкретный прибор и т. д.

Каждая нагрузка имеет своё собственное сопротивление. Например, если к сети подключена одна лампочка, то сопротивление нагрузки – показатель этого единственного прибора в цепи. Если к цепи подключено несколько нагрузок, то сопротивление считается суммарно для каждой из них.

Сопротивление нагрузки вычисляется в соответствии с законом Ома, то есть Rn = U/I. Если к сети подключено несколько нагрузок, то оно будет рассчитываться следующим образом: сначала находится сопротивление каждой отдельной «лампочки». Далее Rn вычисляется в зависимости от того, какой тип подключения в цепи: последовательное или параллельное. При параллельном 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn, где n –количество подключенных приборов. Если же соединение последовательное, общее R равно сумме всех R цепи.

Как найти с помощью формулы напряжение

Людей, интересующихся электричеством и физикой, всегда волнует вопрос, как найти напряжения, если известны другие характеристики. Его можно найти через многие формулы: в соответствии с законом Ома, через работу тока, путём сложения всех напряжений в электрической цепи и практическим способом – с помощью вольтметра. Как вычислить показатель с помощью последнего способа было описано выше.

Важно! В цепях с последовательным соединением общее напряжение – сумма значений каждой нагрузки. При параллельном соединении общее напряжение равно значению каждой лампочки, у которых оно также эквивалентно.

По каким формулам вычисляется напряжение через работу и сама сила тока, рассказывают на уроках физики, так как эти величины считаются базовыми. Работа тока равна произведению напряжения и заряда: A = U*q. Также, из этой формулы выводится A = U*I*t, так как заряд – произведение силы тока и времени. Из них следует, что U = A/q или U = A/(I*t). Кроме того, одной из основных является формула напряжения, выведенная из закона Ома: U = R/I.

Важно! Определить напряжение можно и через мощность электрического тока. Мощность [P] равна A/t, и, так как A = U*I*t, конечная формула выглядит, как P = (U*I*t)/t. Здесь t сократится, и останется P = U*I, из которой следует, что U = P/I.

Как найти силу тока через сопротивление и напряжение

Сила тока обозначается латинскими [I] или [Y], и она зависит от количества заряда, перенесенного от одного полюса к другому за определенный промежуток времени, т.е. I = q/t. Измеряется сила тока в амперах, а узнать её значение в цепи можно при помощи амперметра.

Существуют формулы определения силы тока через напряжение и сопротивление. В первом случае произведение силы тока на время равняется работе, деленной на напряжение: I*t = A/U, во втором – по закону Ома, I = U/R. Через мощность сила будет равняться P/U.

При последовательном соединении, сила тока одинакова на всех участках цепи, следовательно, равна общему значению в цепи. В противоположном случае сила электрического тока равняется сумме силы тока всех нагрузок.

Таким образом, существует огромное множество формул для нахождения силы тока, напряжения и сопротивления. Они всегда могут пригодиться для теории, а на практике всегда помогут специальные приборы – амперметр и вольтметр.

Источник

Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома, закон Джоуля – Ленца

Теория к заданию 14 из ЕГЭ по физике

Закон Кулона

Закон Кулона — это один из основных законов электростатики. Он определяет величину и направление силы взаимодействия между двумя неподвижными точечными зарядами.

Под точечным зарядом понимают заряженное тело, размер которого много меньше расстояния его возможного воздействия на другие тела. В таком случае ни форма, ни размеры заряженных тел не влияют практически на взаимодействие между ними.

Закон Кулона экспериментально впервые был доказан приблизительно в 1773 г. Кавендишем, который использовал для этого сферический конденсатор. Он показал, что внутри заряженной сферы электрическое поле отсутствует. Это означало, что сила электростатического взаимодействия меняется обратно пропорционально квадрату расстояния, однако результаты Кавендиша не были опубликованы.

В 1785 г. закон был установлен Ш. О. Кулоном с помощью специальных крутильных весов.

Опыты Кулона позволили установить закон, поразительно напоминающий закон всемирного тяготения.

Сила взаимодействия двух точечных неподвижных заряженных тел в вакууме прямо пропорциональна произведению модулей зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.

В аналитическом виде закон Кулона имеет вид:

где $|q_1|$ и $|q_2|$ — модули зарядов; $r$ — расстояние между ними; $k$ — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора системы единиц. Сила взаимодействия направлена по прямой, соединяющей заряды, причем одноименные заряды отталкиваются, а разноименные — притягиваются.

Сила взаимодействия между зарядами зависит также от среды между заряженными телами.

В воздухе сила взаимодействия почти не отличается от таковой в вакууме. Закон Кулона выражает взаимодействие зарядов в вакууме.

Кулон — единица электрического заряда. Кулон (Кл) — единица СИ количества электричества (электрического заряда). Она является производной единицей и определяется через единицу силы тока 1 ампер (А), которая входит в число основных единиц СИ.

За единицу электрического заряда принимают заряд, проходящий через поперечное сечение проводника при силе тока $1$А за $1$с.

Заряд в $1$ Кл очень велик. Сила взаимодействия двух точечных зарядов по $1$ Кл каждый, расположенных на расстоянии $1$ км друг от друга, чуть меньше силы, с которой земной шар притягивает груз массой $1$ т. Сообщить такой заряд небольшому телу невозможно (отталкиваясь друг от друга, заряженные частицы не могут удержаться в теле). А вот в проводнике (который в целом электронейтрален) привести в движение такой заряд просто (ток в $1$ А вполне обычный ток, протекающий по проводам в наших квартирах).

Коэффициент $k$ в законе Кулона при его записи в СИ выражается в $Н · м^2$ / $Кл^2$. Его численное значение, определенное экспериментально по силе взаимодействия двух известных зарядов, находящихся на заданном расстоянии, составляет:

Часто его записывают в виде $k=<1>/<4πε_0>$, где $ε_0=8.85×10^<-12>Кл^2$/$H·м^2$ — электрическая постоянная.

Электрическая емкость конденсатора

Электроемкость

Электроемкостью проводника $С$ называют численную величину заряда, которую нужно сообщить проводнику, чтобы изменить его потенциал на единицу:

Емкость характеризует способность проводника накапливать заряд. Она зависит от формы проводника, его линейных размеров и свойств среды, окружающей проводник.

Единицей емкости в СИ является фарада ($Ф$) — емкость проводника, в котором изменение заряда на $1$ кулон меняет его потенциал на $1$ вольт.

Электрический конденсатор

Электрический конденсатор (от лат. condensare, буквально сгущать, уплотнять) — устройство, предназначенное для получения электрической емкости заданной величины, способное накапливать и отдавать (перераспределять) электрические заряды.

Конденсатор — это система из двух или нескольких равномерно заряженных проводников с равными по величине зарядами, разделенных слоем диэлектрика. Проводники называются обкладками конденсатора. Как правило, расстояние между обкладками, равное толщине диэлектрика, намного меньше размеров самих обкладок, так что поле в конденсаторе практически все сосредоточено между его обкладками. Если обкладки являются плоскими пластинами, поле между ними однородно. Электроемкость плоского конденсатора определяется по формуле:

где $q$ — заряд конденсатора, $U$ — напряжение между его обкладками, $S$ — площадь пластины, $d$ — расстояние между пластинами, $ε_<0>$ — электрическая постоянная, $ε$ — диэлектрическая проницаемость среды.

Под зарядом конденсатора понимают абсолютное значение заряда одной из пластин.

Энергия поля конденсатора

Энергия заряженного конденсатора выражается формулами

которые выводятся с учетом выражений для связи работы и напряжения и для емкости плоского конденсатора.

Энергия электрического поля. Объемная плотность энергии электрического поля (энергия поля в единице объема) напряженностью $Е$ выражается формулой:

где $ε$ — диэлектрическая проницаемость среды, $ε_0$ — электрическая постоянная.

Сила тока

Электрическим током называется упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц.

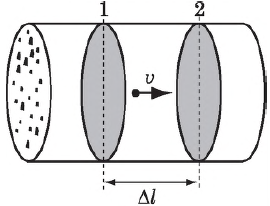

Сила электрического тока — это величина ($I$), характеризующая упорядоченное движение электрических зарядов и численно равная количеству заряда $∆q$, протекающего через определенную поверхность $S$ (поперечное сечение проводника) за единицу времени:

Итак, чтобы найти силу тока $I$, надо электрический заряд $∆q$, прошедший через поперечное сечение проводника за время $∆t$, разделить на это время.

Сила тока зависит от заряда, переносимого каждой частицей, скорости их направленного движения и площади поперечного сечения проводника.

Рассмотрим проводник с площадью поперечного сечения $S$. Заряд каждой частицы $q_0$. В объеме проводника, ограниченном сечениями $1$ и $2$, содержится $nS∆l$ частиц, где $n$ — концентрация частиц. Их общий заряд $q=q_<0>nS∆l$. Если частицы движутся со средней скоростью $υ$, то за время $∆t=<∆l>/<υ>$ все частицы, заключенные в рассматриваемом объеме, пройдут через поперечное сечение $2$. Сила тока, следовательно, равна:

В СИ единица силы тока является основной и носит название ампер (А) в честь французского ученого А. М. Ампера (1755-1836).

Силу тока измеряют амперметром. Принцип устройства амперметра основан на магнитном действии тока.

Оценка скорости упорядоченного движения электронов в проводнике, проведенная по формуле для медного проводника с площадью поперечного сечения $1мм^2$, дает весьма незначительную величину — $∼0.1$ мм/с.

Закон Ома для участка цепи

Сила тока на участке цепи равна отношению напряжения на этом участке к его сопротивлению.

Закон Ома выражает связь между тремя величинами, характеризующими протекание электрического тока в цепи: силой тока $I$, напряжением $U$ и сопротивлением $R$.

Закон этот был установлен в 1827 г. немецким ученым Г. Омом и поэтому носит его имя. В приведенной формулировке он называется также законом Ома для участка цепи. Математически закон Ома записывается в виде следующей формулы:

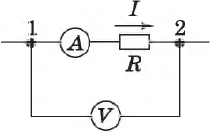

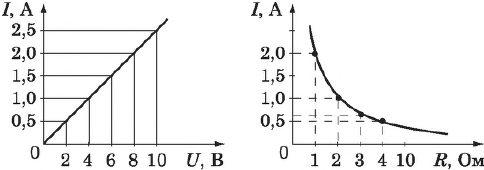

Зависимость силы тока от приложенной разности потенциалов на концах проводника называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ) проводника.

Для любого проводника (твердого, жидкого или газообразного) существует своя ВАХ. Наиболее простой вид имеет вольт-амперная характеристика металлических проводников, заданная законом Ома $I=/$, и растворов электролитов. Знание ВАХ играет большую роль при изучении тока.

Закон Ома — это основа всей электротехники. Из закона Ома $I=/$ следует:

- сила тока на участке цепи с постоянным сопротивлением пропорциональна напряжению на концах участка;

- сила тока на участке цепи с неизменным напряжением обратно пропорциональна сопротивлению.

Эти зависимости легко проверить экспериментально. Полученные с использованием схемы, графики зависимости силы тока от напряжения при постоянном сопротивлении и силы тока от сопротивления представлены на рисунке. В первом случае использован источник тока с регулируемым выходным напряжением и постоянное сопротивление $R$, во втором — аккумулятор и переменное сопротивление (магазин сопротивлений).

Электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление — это физическая величина, характеризующая противодействие проводника или электрической цепи электрическому току.

Электрическое сопротивление определяется как коэффициент пропорциональности $R$ между напряжением $U$ и силой постоянного тока $I$ в законе Ома для участка цепи.

Единица сопротивления называется омом (Ом) в честь немецкого ученого Г. Ома, который ввел это понятие в физику. Один ом ($1$ Ом) — это сопротивление такого проводника, в котором при напряжении $1$ В сила тока равна $1$ А.

Удельное сопротивление

Сопротивление однородного проводника постоянного сечения зависит от материла проводника, его длины $l$ и поперечного сечения $S$ и может быть определено по формуле:

где $ρ$ — удельное сопротивление вещества, из которого изготовлен проводник.

Удельное сопротивление вещества — это физическая величина, показывающая, каким сопротивлением обладает изготовленный из этого вещества проводник единичной длины и единичной площади поперечного сечения.

Из формулы $R=ρ/$ следует, что

Величина, обратная $ρ$, называется удельной проводимостью $σ$:

Так как в СИ единицей сопротивления является $1$ Ом, единицей площади $1м^2$, а единицей длины $1$ м, то единицей удельного сопротивления в СИ будет $1$ Ом$·м^2$/м, или $1$ Ом$·$м. Единица удельной проводимости в СИ — $Ом^<-1>м^<-1>$.

На практике площадь сечения тонких проводов часто выражают в квадратных миллиметрах (м$м^2$). В этом случае более удобной единицей удельного сопротивления является Ом$·$м$м^2$/м. Так как $1 мм^2 = 0.000001 м^2$, то $1$ Ом$·$м $м^2$/м$ = 10^<-6>$ Ом$·$м. Металлы обладают очень малым удельным сопротивлением — порядка ($1 ·10^<-2>$) Ом$·$м$м^2$/м, диэлектрики — в $10^<15>-10^<20>$ раз большим.

Зависимость сопротивления от температуры

С повышением температуры сопротивление металлов возрастает. Однако существуют сплавы, сопротивление которых почти не меняется при повышении температуры (например, константан, манганин и др.). Сопротивление же электролитов с повышением температуры уменьшается.

Температурным коэффициентом сопротивления проводника называется отношение величины изменения сопротивления проводника при нагревании на $1°$С к величине его сопротивления при $0°$С:

Зависимость удельного сопротивления проводников от температуры выражается формулой:

В общем случае $α$ зависит от температуры, но если интервал температур невелик, то температурный коэффициент можно считать постоянным. Для чистых металлов $α=(<1>/<273>)K^<-1>$. Для растворов электролитов $α

Источник

Цель урока: дать понятие напряжённости электрического поля и ее

определения в любой точке поля.

Задачи урока:

- формирование понятия напряжённости электрического поля; дать понятие о

линиях напряжённости и графическое представление электрического поля; - научить учащихся применять формулу E=kq/r2 в решении

несложных задач на расчёт напряжённости.

Электрическое поле – это особая форма материи, о существовании которой можно

судить только по ее действию. Экспериментально доказано, что существуют два рода

зарядов, вокруг которых существуют электрические поля, характеризующиеся

силовыми линиями.

Графически изображая поле, следует помнить, что линии напряженности

электрического поля:

- нигде не пересекаются друг с другом;

- имеют начало на положительном заряде (или в бесконечности) и конец на

отрицательном (или в бесконечности), т. е. являются незамкнутыми линиями; - между зарядами нигде не прерываются.

Рис.1

Силовые линии положительного заряда:

Рис.2

Силовые линии отрицательного заряда:

Рис.3

Силовые линии одноименных взаимодействующих зарядов:

Рис.4

Силовые линии разноименных взаимодействующих зарядов:

Рис.5

Силовой характеристикой электрического поля является напряженность, которая

обозначается буквой Е и имеет единицы измерения

или

.

Напряженность является векторной величиной, так как определяется отношением силы

Кулона к величине единичного положительного заряда

В результате преобразования формулы закона Кулона и формулы напряженности

имеем зависимость напряженности поля от расстояния, на котором она определяется

относительно данного заряда

где: k – коэффициент пропорциональности, значение которого зависит от

выбора единиц электрического заряда.

В системе СИ

Н·м2/Кл2,

где ε0 – электрическая

постоянная, равная 8,85·10-12 Кл2/Н·м2;

q – электрический заряд (Кл);

r – расстояние от заряда до точки в которой определяется напряженность.

Направление вектора напряженности совпадает с направлением силы Кулона.

Электрическое поле, напряженность которого одинакова во всех точках

пространства, называется однородным. В ограниченной области пространства

электрическое поле можно считать приблизительно однородным, если напряженность

поля внутри этой области меняется незначительно.

Общая напряженность поля нескольких взаимодействующих зарядов будет равна

геометрической сумме векторов напряженности, в чем и заключается принцип

суперпозиции полей:

Рассмотрим несколько случаев определения напряженности.

1. Пусть взаимодействуют два разноименных заряда. Поместим точечный

положительный заряд между ними, тогда в данной точке будут действовать два

вектора напряженности, направленные в одну сторону:

Е31 – напряженность точечного заряда 3 со стороны заряда 1;

Е32 – напряженность точечного заряда 3 со стороны заряда 2.

Согласно принципу суперпозиции полей общая напряженность поля в данной точке

равна геометрической сумме векторов напряженности Е31 и Е32.

Напряженность в данной точке определяется по формуле:

Е = kq1/x2 + kq2/(r – x)2

где: r – расстояние между первым и вторым зарядом;

х – расстояние между первым и точечным зарядом.

Рис.6

2. Рассмотрим случай, когда необходимо найти напряженность в точке удаленной

на расстояние а от второго заряда. Если учесть, что поле первого заряда больше,

чем поле второго заряда, то напряженность в данной точке поля равна

геометрической разности напряженности Е31 и Е32.

Формула напряженности в данной точке равна:

Е = kq1/(r + a)2 – kq2/a2

Где: r – расстояние между взаимодействующими зарядами;

а – расстояние между вторым и точечным зарядом.

Рис.7

3. Рассмотрим пример, когда необходимо определить напряженность поля в

некоторой удаленности и от первого и от второго заряда, в данном случае на

расстоянии r от первого и на расстоянии bот второго заряда. Так как одноименные

заряды отталкиваются , а разноименные притягиваются, имеем два вектора

напряженности исходящие из одной точки, то для их сложения можно применить метод

противоположному углу параллелограмма будет являться суммарным вектором

напряженности. Алгебраическую сумму векторов находим из теоремы Пифагора:

Е = (Е312 +Е322)1/2

Следовательно:

Е = ((kq1/r2 )2 + (kq2/b2)2)1/2

Рис.8

Исходя из данной работы, следует, что напряженность в любой точке поля можно

определить, зная величины взаимодействующих зарядов, расстояние от каждого

заряда до данной точки и электрическую постоянную.

4. Закрепление темы.

Проверочная работа.

Вариант № 1.

1. Продолжить фразу: “электростатика – это …

2. Продолжить фразу: электрическое поле – это ….

3. Как направлены силовые линии напряженности данного заряда?

4. Определить знаки зарядов:

5. Указать вектор напряженности.

6. Определить напряженность в точке В исходя из суперпозиции полей.

| Своя оценка работы | Оценка работы другим учеником |

Вариант № 2.

1. Продолжить фразу: “электростатика – это …

2. Продолжить фразу: напряженностью называется …

3. Как направлены силовые линии напряженности данного заряда?

4. Определить заряды.

5. Указать вектор напряженности.

6. Определить напряженность в точке В исходя из суперпозиции полей.

| Своя оценка работы | Оценка работы другим учеником |

Задачи на дом:

1. Два заряда q1 = +3·10-7 Кл и q2 = −2·10-7

Кл находятся в вакууме на расстоянии 0,2 м друг от друга. Определите

напряженность поля в точке С, расположенной на линии, соединяющей заряды, на

расстоянии 0,05 м вправо от заряда q2.

2. В некоторой точке поля на заряд 5·10-9 Кл действует сила 3·10-4

Н. Найти напряженность поля в этой точке и определите величину заряда,

создающего поле, если точка удалена от него на 0,1 м.