Содержание

- Стилистически окрашенная лексика: что это, как воспринимаются такие слова

- Содержание:

- Что такое стилистически окрашенная лексика

- Стилистическое расслоение лексики — пласты лексики в русском языке

- Разграничение лексики по ее стилевой принадлежности

- Эмоционально-оценочные слова

- Чем характеризуется стилистически окрашенное слово

- Как найти стилистически окрашенное слово в тексте

- Что такое эмоционально экспрессивная лексика

- Стилистические функции

- Виды эмоционально окрашенных слов

- По типу оценки

- По части речи

- Однозначные слова

- Многозначные слова

- С суффиксами эмоциональной оценки

- Примеры использования эмоционально экспрессивной лексики

- В разговорной лексике

- В литературе

- Обозначение в словарях

- Советы для писателей по употреблению эмоционально окрашенных слов

- Как найти стилистически окрашенное слово в тексте

- Стилистическая окраска слова – примеры

- Что называют стилистической окраской слова

- Функциональные стили речи

- Стилистически окрашенные слова

- Стилистические ошибки

- Что мы узнали?

- Стилистическая окраска слова

- Что называют стилистической окраской слова

- Функциональные стили речи

- Стилистически окрашенные слова

- Стилистические ошибки

- Что мы узнали?

Стилистически окрашенная лексика: что это, как воспринимаются такие слова

Содержание:

Лексическая система русского языка характеризуется своей неоднородностью и в то же время структурностью. Среди различных критериев деления слов на группы выделяется разграничение на нейтральные и стилистически окрашенные.

Что такое стилистически окрашенная лексика

Стилистически окрашенная лексика — это языковые единицы, имеющие дополнительные к своему основному значению эмоциональные, оценочные и экспрессивные функции. Благодаря наличию этих свойств слово оказывается ограниченным в употреблении в зависимости от функционального стиля — книжного или разговорного — или речевой ситуации.

Стилистическое расслоение лексики — пласты лексики в русском языке

Рассмотрим, что такое стилистически окрашенная лексика в языковой системе.

В лексикологии различают два вида стилистической окраски:

Разграничение лексики по ее стилевой принадлежности

Стилистическое расслоение лексики прежде всего проявляется в делении на функциональные стили: книжные и разговорный.

Книжные стили и их характеристика:

Разговорный стиль включает в себя многочисленную группу слов повседневного обихода — всплакнуть, горемыка, нарасхват; просторечия — скупердяй, шпынять, одуреть; сленг — баранка (у водителей), домашка (школьное), кирпич (дорожный знак), самоволка (в армии).

Эмоционально-оценочные слова

Лексика с точки зрения стилистической окраски делится на слова нейтральные и оценочные. В ряду синонимов могут оказаться все указанные разновидности, например: глядеть — нейтральное, взирать — высокая лексика, положительно окрашенное, таращиться — отрицательное; глаза — нейтральное, очи — положительная эмоциональная окраска, гляделки — отрицательная.

Среди положительно-оценочных значений отмечаются торжественно-поэтический — воспевать, чаяния, лучезарный; одобрительный — благородный, молодец, прекрасный; ласкательный — доченька, лапочка, солнышко.

Отрицательный оттенок в речи может выражать неодобрение — скряга, скупец; презрение и иронию — великовозрастный, зубрила, воздыхатель, ухажер; брань — гад, барахло, дрянь.

Чем характеризуется стилистически окрашенное слово

Стилистически окрашенные языковые единицы, как правило, отличаются высокой экспрессией и придают речи особую эмоциональность и выразительность. Учитывая то, что их употребление ограничено, необходимо помнить о тщательном отборе речевых средств при построении высказывания.

Иностилевая лексика, использованная неуместно, ведет к речевым ошибкам. Например, в предложении: Мэр города хлопочет о благоустройстве дворов разговорное слово разрушает восприятие фразы. Так же неуместно привлечение в разговорный стиль высоких слов, например: Строители возвели бытовку на участке.

Правильно употребляется стилистически высокая лексика в следующих предложениях: Итальянские зодчие возвели прекрасный дворцовый ансамбль. Петергоф радует взор и душу каждого ценителя архитектуры.

Стилистические пласты лексики в русском языке находят отражение в Толковом словаре в качестве помет: книжн., проф., разг., прост., торж., возвыш., ирон. и т. д.

Источник

Как найти стилистически окрашенное слово в тексте

Что такое эмоционально экспрессивная лексика

Стилистические функции

Существует большая пропасть между восприятием романа или повести, научно-популярной статьи, официальных бумаг. Это происходит не только за счёт наличия интересного, увлекательного сюжета. Язык литературного произведения близок к привычному нам разговорному стилю.

Использование метафор с экспрессивной окраской играет важную роль при написании монологов и диалогов литературных героев. Без применения этого обширного ресурса русского языка текст художественного произведения напоминал бы скорее стенографию бытового диалога персонажей.

Виды эмоционально окрашенных слов

пренебрежительные (крохобор, малевать);

По типу оценки

По части речи

Русский язык отличается богатством экспрессивной лексики. Эмоционально-экспрессивная окраска свойственна словам разных частей речи.

Междометия называют самым эмоциональным пластом слов. Поэтому употребление экспрессивной лексики в жизни встречается повсеместно. Междометия не предусматривают какой-либо информационной нагрузки. Они предназначены для обозначения эмоционально сильного места в написанном в разговорном стиле произведении.

Однозначные слова

Многозначные слова

С суффиксами эмоциональной оценки

Матушка-гусынюшка,

Нянюшка-графинюшка,

Не упало ли добро?

Примеры использования эмоционально экспрессивной лексики

В разговорной лексике

Главные черты разговорной лексики – эмоционально экспрессивная окрашенность, непринуждённая манера общения. К ней относятся слова, разные по стилистической окраске, способу выражения.

В семантике некоторых выражений (например, баламут) уже заложена оценочность.

Оценочный оттенок других создаётся сложением основ, использованием суффиксов (домина, сынуля). Особая эмоциональная окраска может быть и у слов фамильярных (сыночек, дедуля и т. д.).

Границы между разговорной и просторечной лексикой подвижны и зыбки. К последней относятся слова, не встречающиеся в обыденном лексиконе большинства культурных людей (отродясь, авось, давеча). В эмоциональном плане просторечная лексика выглядит грубоватой.

Многим словам свойственна сильная экспрессия, резко отрицательное отношение к какому-либо явлению.

В литературе

Богатство русской эмоционально-оценочной лексики трудно переоценить. В произведении Максима Горького для обозначения глаз человека используется резкое, грубое слово: «Погоди, книгожора, лопнут зенки-то». Именно использование эмоционально окрашенной лексики позволило автору добиться желаемого эффекта. Слово «зенки» свидетельствует о неодобрительной оценке говорящего. Оно характеризуется как просторечное, грубое.

Обозначение в словарях

Советы для писателей по употреблению эмоционально окрашенных слов

В книжной лексике активно используются высокие слова, которые придают речи торжественность. Она богата и эмоционально-экспрессивными словами, способными выражать как отрицательную, так и одобрительную оценку тех или иных понятий.

При работе под текстом автор может менять его эмоциональный настрой, тем самым воздействуя на восприятие читателя. Экспрессивно оценочные слова – важный инструмент в руках писателя. Они помогают растрогать или рассмешить читателя, сформировать негативное отношение к какому-либо явлению, вызвать воодушевление. Грамотный подход предусматривает использование нескольких вариантов речи в рамках одного произведения – например, риторически-торжественной, шутливой лексики. В противовес им используются слова в нейтральном контексте (выражения, которые лишены яркой стилистической окраски).

Умелое употребление эмоционально-экспрессивной лексики важно для формирования индивидуального авторского стиля. Способность грамотно пользоваться такими приёмами отличает мастеров слова от начинающих авторов, в полной мере не чувствующих настроения героев, контекста. Редактура текста опытным специалистом поможет избежать ошибок на этом этапе. Услуги издательской платформы «ЛитРес: Самиздат» — оптимальное решение для воплощения самых смелых авторских замыслов.

Источник

Как найти стилистически окрашенное слово в тексте

Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 4–5, выпишите это слово. Подберите и запишите синоним к этому слову.

(1)Этим летом мне довелось ехать в поезде вместе с мальчиком лет двенадцати и его мамой. (2)Он сидел, уткнувшись в книгу, и увлечённо читал «Тараса Бульбу» Гоголя.

— (3)Мой сын прямо-таки глотает книги, — сказала женщина. — (4)В отличие от многих его сверстников, он очень начитанный.

(5)Я поинтересовалась, книги каких авторов он читал, и паренёк вытащил из рюкзака блокнот с длинным списком произведений русских и зарубежных классиков и современных писателей. (6)Я обрадовалась: значит, и среди современных подростков встречаются книгочеи!

— (7)Мы в классе соревнуемся, кто за лето больше книг прочтёт, — сообщил он. — (8)Я в прошлом году был первым.

(9)У меня на коленях лежал томик Льва Николаевича Толстого, раскрытый на страницах повести «Хаджи-Мурат», и я углубилась в чтение.

— (10)А вы за сколько минут страницу прочитываете? — вдруг услышала я голос паренька.

— (11)Не заметила. не считала!

— (12)А я заметил: пока вы пятнадцать страниц прочитали, я уже двадцать три успел!

— (13)Да зачем ты торопишься? (14)Не торопись, вдумывайся в то, что читаешь, иначе пропустишь что-нибудь важное.

— (15)Важное-то я не пропущу, — ответил он самоуверенно. — (16)Я только описания природы пропускаю, всякие там облака, цветочки-лепесточки.

(17)Поезд уже подходил к станции, а мне так хотелось поговорить с юным попутчиком. (18)«А ведь читать-то ты, дружок, не умеешь, — хотела я сказать ему. — (19)Из книги берёшь самую малость, только цепочку событий. (20)А книга готова дать тебе бесценный клад мыслей и чувств, научит тебя читать не только строки, но и между строк. » (21)И пока мне думалось, что этих слов он вовсе не поймёт, пока я сердилась сама на себя, решая, как бы мне растревожить этого самоуверенного мальчишку, поезд стал замедлять ход.

(22)Мать мальчика, обращаясь ко мне, восхищённо сказала:

— Вы только взгляните! (23)Он уже проглотил книгу!

(24)И тут я, наверное, обидела её.

— (25)Вы заблуждаетесь,— ответила я. — (26)Он вовсе не умеет читать.

Источник

Стилистическая окраска слова – примеры

Словарный состав русского языка богат и разнообразен. Но не однороден. Одни слова можно употребить в любой коммуникативной ситуации, в тексте любого стиля и назначения. Другие не предоставляют такой свободы использования. В нашей статье речь пойдет именно о таких словах – словах со стилистической окраской.

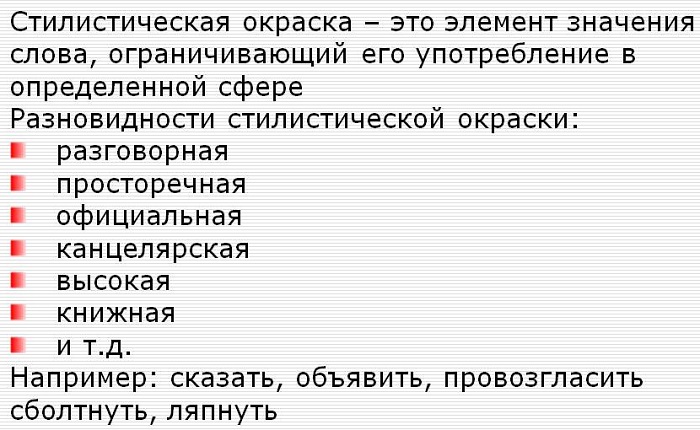

Что называют стилистической окраской слова

Стилистическая окраска слова – это возможность его употребления в текстах разных стилей. У разных слов она может значительно различаться.

Например, слово “идти” стилистически нейтрально, а “ковылять” – нет. Оно ограничено разговорным стилем, к тому же негативно маркировано (то есть оно обидное или неприятное).

Стилистическая окраска некоторых слов указана в словаре; в остальных случаях надо полагаться на собственный вкус и опыт.

Функциональные стили речи

В русском языке выделяют несколько основных стилей, которые еще имеют внутри себя разновидности; существуют и “промежуточные” стили (например, научно-публицистический).

Разговорный стиль. Он по преимуществу устный (в противовес книжным стилям), хотя им вполне можно воспользоваться доя создания дружеского письма или записки. В нем много эмоциональных и оценочных слов; синтаксис упрощен; широко используются фразеологизмы, разговорные и просторечные слова, эллипсис (пропуск слов).

К книжным стилям относят научный, публицистический и официально – деловой.

Научный стиль встречается в энциклопедиях, учебниках, диссертациях и проч. Он стремится к точности и конкретности, ему не свойственно использование изобразительных средств. В тексте научного стиля много терминов.

Официально-деловой – наиболее регламентированный из всех стилей. Тексты в нем создаются по определенному шаблону, используется много специфических слов. Не допускается употребление тропов и слов со значением приблизительности.

Публицистический стиль – это стиль газеты. Текст в публицистическом стиле энергичен, выразителен и включает в себя много тропов, риторических фигур, синтаксических средств выразительности. Его цель – воздействовать на адресата, поэтому он очень экспрессивен.

Многие стилисты рассматривают как особый стиль художественный; он совмещает в себе черты всех стилей.

Стилистически окрашенные слова

Это слова, которые тяготеют к какому-то определенному стилю.

Примеры стилистической окраски слов: слово “сбежать” (с урока) подходит для текста в разговорном стиле, но никак не в официальном. В докладной учитель напишет не “сбежал с урока”, а “не явился на урок”.

У каждого стиля есть свои “фирменные” слова.

У научного стиля это термины.

У публицистического – различные клише, то есть устойчивые элементы текстов, свойственные именно газетным статьям.

Привычку журналистов использовать слишком много клише в речи остроумно высмеял Карел Чапек в рассказе “Эксперимент профессора Роусса”.

Но больше всего стилистически маркированных слов все же в официально-деловом стиле. В документе они уместны и органичны, чего нельзя сказать об обычной речи. Если канцеляризмы (слова, свойственные официальному документу) переходят в обычную речь или, например, в текст публицистического стиля, это грубая стилистическая ошибка.

Стилистические ошибки

Стилистическими называют ошибки, состоящие в неуместном употреблении каких-либо стилистически окрашенных слов.

Например, неправильное употребление терминов. Сюда относится и излишнее увлечение терминами в тексте не научного, а любого другого стиля и, напротив, пренебрежение терминологией в научном тексте. Например, вместо “Мне в поликлинике сверлили зуб” в дружеской беседе неуместно прозвучит: “Мне санировали кариозную полость”.

Очень некрасива и смешна речь, насыщенная канцеляризмами. В любом стиле, кроме официально-делового, неуместны выражения “в ответ на вышеизложенное”, “по данному вопросу”, “довести до сведения” и др.

Если есть сомнения по поводу стилистической окраски текста, лучше обратиться к словарю.

Что мы узнали?

Наряду с нейтральными словами существуют и стилистически окрашенные. Они тяготеют к одному из четырех стилей: разговорному, научному, публицистическому или официально-деловому. Неуместное употребление стилистически окрашенного слова – это стилистическая ошибка.

Источник

Стилистическая окраска слова

Всего получено оценок: 786.

Всего получено оценок: 786.

Словарный состав русского языка богат и разнообразен. Но не однороден. Одни слова можно употребить в любой коммуникативной ситуации, в тексте любого стиля и назначения. Другие не предоставляют такой свободы использования. В нашей статье речь пойдет именно о таких словах – словах со стилистической окраской.

Что называют стилистической окраской слова

Стилистическая окраска слова – это возможность его употребления в текстах разных стилей. У разных слов она может значительно различаться.

Например, слово “идти” стилистически нейтрально, а “ковылять” – нет. Оно ограничено разговорным стилем, к тому же негативно маркировано (то есть оно обидное или неприятное).

Стилистическая окраска некоторых слов указана в словаре; в остальных случаях надо полагаться на собственное языковое чутьё и опыт.

Функциональные стили речи

В русском языке выделяют несколько основных стилей, которые еще имеют внутри себя разновидности; существуют и “промежуточные” стили (например, научно-публицистический).

Разговорный стиль. Он по преимуществу устный (в противовес книжным стилям), хотя им вполне можно воспользоваться доя создания дружеского письма или записки. В нем много эмоциональных и оценочных слов; синтаксис упрощен; широко используются фразеологизмы, разговорные и просторечные слова, эллипсис (пропуск слов).

К книжным стилям относят научный, публицистический, официально – деловой и художественный.

Научный стиль встречается в энциклопедиях, учебниках, диссертациях и проч. Он стремится к точности и конкретности, ему не свойственно использование изобразительных средств. В тексте научного стиля много терминов.

Официально-деловой – наиболее регламентированный из всех стилей. Тексты в нем создаются по определенному шаблону, используется много специфических слов. Не допускается употребление тропов и слов со значением приблизительности.

Публицистический стиль – это стиль газет. Текст в публицистическом стиле энергичен, выразителен и включает в себя много тропов, риторических фигур, синтаксических средств выразительности. Его цель – воздействовать на адресата, поэтому он очень экспрессивен.

Художественный стиль – это стиль художественной литературы. Текст художественного стиля ярок, образен, выразителен, богат средствами художественной выразительности: тропами, лексическими средствами выразительности, синтаксическими фигурами речи. Его цель – воздействовать на чувства и воображение читателя.

Многие стилисты рассматривают художественный стиль как особенный: он включает в себя тексты всех стилей.

Стилистически окрашенные слова

Это слова, которые тяготеют к какому-то определенному стилю.

Примеры стилистической окраски слов: слово “сбежать” (с урока) подходит для текста в разговорном стиле, но никак не в официальном. В докладной учитель напишет не “сбежал с урока”, а “не явился на урок”.

У каждого стиля есть свои “фирменные” слова.

У научного стиля это термины.

У публицистического – различные клише, то есть устойчивые элементы текстов, свойственные именно газетным статьям.

Привычку журналистов использовать слишком много клише в речи остроумно высмеял Карел Чапек в рассказе “Эксперимент профессора Роусса”.

Но больше всего стилистически маркированных слов все же в официально-деловом стиле. В документе они уместны и органичны, чего нельзя сказать об обычной речи. Если канцеляризмы (слова, свойственные официальному документу) переходят в обычную речь или, например, в текст публицистического стиля, это грубая стилистическая ошибка.

Стилистические ошибки

Стилистическими называют ошибки, состоящие в неуместном употреблении каких-либо стилистически окрашенных слов.

Например, неправильное употребление терминов. Сюда относится и излишнее увлечение терминами в тексте не научного, а любого другого стиля и, напротив, пренебрежение терминологией в научном тексте. Например, вместо “Мне в поликлинике сверлили зуб” в дружеской беседе неуместно прозвучит: “Мне санировали кариозную полость”.

Очень некрасива и смешна речь, насыщенная канцеляризмами. В любом стиле, кроме официально-делового, неуместны выражения “в ответ на вышеизложенное”, “по данному вопросу”, “довести до сведения” и др.

Если есть сомнения по поводу стилистической окраски текста, лучше обратиться к словарю.

Что мы узнали?

Наряду с нейтральными словами существуют и стилистически окрашенные. Они тяготеют к одному из пяти стилей: разговорному, научному, публицистическому, художественному или официально-деловому. Неуместное употребление стилистически окрашенного слова – это стилистическая ошибка.

Источник

(фр. style от греч. stylos – палочка для письма) – общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идейного содержания. Можно говорить о стиле отдельного произведения (напр., стиль русского романа сер. ХIХ в.), об индивидуальном стиле (творческой манере) отдельного автора, а также о стиле целых эпох или крупных художественных направлений.

☼ устоявшаяся форма худож. самоопределения эпохи, региона, нации, социальной или творч. группы либо отд. личности. Тесно связанное с эстетич. самовыражением и составляя центр. предмет истории лит-ры и искусства, понятие это, однако, распространяется и на все иные виды человеч. деятельности, превращаясь в одну из важнейших категорий культуры в целом, в динамически меняющуюся итоговую сумму ее конкр. истор. проявлений.

С. ассоциируется с конкр. видами творчества, принимая на себя их гл. характеристики («живописный» или «графич.», «эпич.» или «лирич.» С.), с разл. социально-бытовыми уровнями и функциями языкового общения (С. «разговорный» или «деловой», «неформальный» или «офиц.»); в последних случаях, однако, чаще употребляют более безликое и абстрактное понятие стилистики. С. хотя и является структурным обобщением, но не безликим, а заключающим в себе живой и эмоц. отголосок творчества. С. можно считать неким воздушным сверхпроизведением, вполне реальным, но неощутимым. «Воздушность», идеальность С. исторически-поступательно усиливается от древности к 20 в. Древнее, археологически фиксируемое стилеобразование выявляется в «паттернах», в последоват. рядах вещей, памятников культуры и их характерных особенностей (орнаментов, приемов обработки и т.д.), к-рые составляют не только чисто хронологич. цепочки, но и наглядные линии расцвета, застоя или упадка. Древние С. ближе всего к земле, они всегда (как С. «египетский» или «др.-греч.») обозначают максимально прочную связь с опр. ландшафтом, со свойственными только данному региону типами власти, расселения, бытового уклада. В более же конкр. приближении к предмету они четко выражают разл. ремесленные навыки («краснофигурный» или «чернофигурный» С. др.-греч. вазописи). В древности зарождается и иконографическое стилеопределение (тесно сопряженное с каноном): решающим оказывается к.-л. Символ, основополагающий для верований данного региона или периода («звериный» С. искусства евразийской степи, изначально связанный с тотемизмом).

В классич. и позднюю античность С., обретая свое совр. имя, отделяется и от вещи, и от веры, превращаясь в мерило творч. выразительности как таковой. Это происходит в античной поэтике и риторике, — вместе с признанием необходимости разностилья, владеть к-рым поэту или оратору необходимо для оптимального воздействия на воспринимающее сознание; чаще всего выделялись три рода такого стилистического воздействия: «серьезный» (gravis), «средний» (mediocris) и «упрощенный» (attenuatus). Региональные С. теперь начинают как бы воспарять над своей геогр. почвой: слова «аттический» и «азийский» знаменуют уже не обязательно нечто созданное именно в Аттике или Малой Азии, но прежде всего «более строгое» и «более цветистое и пышное» по своей манере.

Несмотря на постоянные реминисценции антично-риторич. понимания С. в ср.-век. словесности, регионально-ландшафтный момент в ср. века остается господствующим, — вкупе со всемерно усилившимся религиозно-иконографическим. Так роман. С., готика и визант. С. (как обобщенно можно определить искусство стран визант. круга) различаются не только хронологически или географически, но в первую очередь потому, что каждый из них базируется на особой системе символических иерархий, впрочем, отнюдь не взаимоизолированных (как, напр., во владимиро-суздальской пластике 12-13 вв., где романика накладывается на визант. основу). Параллельно возникновению и распространению мировых религий именно иконографич. стимул все чаще становится основополагающим, определяет черты стилеобразующего родства, свойственного многочисл. локальным центрам раннехрист. худож. культуры Европы, Передней Азии и Сев. Африки. То же касается и культуры мусульманской, где стилеобразующей доминантой тоже оказывается вероисповедный фактор, отчасти унифицирующий местные традиции.

С окончательным обособлением эстетич. в раннесовр. период, т.е. с рубежа Возрождения, окончательно идеологически обособляется и категория С. (По-своему знаменательно, что нельзя вразумительно сказать о каком-то «древнем» или «ср.-век.» С., тогда как слово «ренессанс» очерчивает одновременно и эпоху, и вполне четкую стилевую категорию.) Только теперь С. собственно и становится С., поскольку суммы культур-феноменов, прежде тяготевших друг к другу в силу региональной или религ. общности, оснащаются критически-оценочными категориями, к-рые, четко доминируя, и намечают место данной суммы, данного «сверхпроизведения» в истор. процессе (так готика, представляя упадок и «варварство» для Возрождения и, напротив, триумф нац. худож. самосознания для эпохи романтизма, на протяжении нескольких веков Нового времени обретает подобие гигантского исторически-худож. материка, окруженного морем симпатий и антипатий). Вся история, начиная с этого рубежа, — под влиянием всемерно возрастающего обаяния понятий «античного», «готич.», «совр.» и т.д., — начинает осмысляться стилистически или стилизоваться. Историзм, т.е. человеч. время как таковое, отделяется от историцизма, т.е. образа этого времени, выражающегося в разного рода ретроспекциях.

С. отныне обнаруживает все больше притязаний на нормативную всеобщность, а с др. стороны, подчеркнуто индивидуализируется. Вперед выдвигаются «личности-С.» — ими являются все три ренессансных титана, Леонардо да Винчи, Рафаэль и Микеланджело, а также Рембрандт в 17 в. и др. великие мастера. Психологизация понятия в 17-18 вв. дополнительно усиливается: слова Р. Бёртона «Стиль являет (arguit) человека» и Бюффона «Стиль — это человек» издали предвещают психоанализ, показывая, что речь идет не только об обобщении, но о выявлении, даже разоблачении сути.

Амбивалентность утопич. претензий на абсолютную сверхличную норму (собственно, уже Ренессанс в своей классич. фазе осмысляет себя таковым) и возрастающей роли личных манер или «идиостилей» сопровождается другого рода амбивалентностью, особенно четко наметившейся в рамках барокко; речь идет о возникновении перманентного стилистич. антагонизма, когда один С. предполагает обязательное существование другого в качестве своего антипода (подобная необходимость антагониста существовала и прежде, — напр., в «аттически-азийском» контрасте античной поэтики, — но никогда еще не обретала такой масштабности). Само словосочетание «барочный классицизм 17 в.» предполагает такую двуликость, закрепляющуюся, когда в 18 в. на фоне классицизма (а скорее — внутри него) зарождается романтизм. Вся последующая борьба традиции (традиционализма) и Авангарда во всех их разновидностях идет по линии этой стилистич. диалектики тезиса-антитезиса. Благодаря этому свойством всякого, наиболее исторически значимого произведения становится не монолитная цельность (свойственная памятникам древних культур, где как бы «все свое»), но актуальный или латентно подразумеваемый диалогизм, полифония С., привлекающая в первую очередь своими явными или скрытыми разностями.

В пространстве постпросветительской культуры притязания того или иного стиля на всеобщую эстетич. значимость со временем ослабевают. С сер. 19 в. ведущую роль получают уже не «эпохальные» С., а сменяющие друг друга (от импрессионизма до позднейших авангардистских течений) направления, определяющие динамику худож. моды.

С другой стороны, мельчая в худож. жизни, С. абсолютизируется, еще выше «воспаряет» в филос. теории. Уже для Винкельмана С. являет высшую точку развития всей культуры, триумф ее самовыявления (он считает, что греч. искусство после классики, в период упадка, вообще уже С. не обладает). У Земпера, Вёльфлина, Ригля (см. Ригль), Воррингера идея С. играет ведущую роль как гл. модус историко-худож. исследования, выявляющий мировосприятие эпохи, ее внутр. строение и ритм ее бытия. Шпенглер называет С. «пульсом самоосуществления культуры», указывая тем самым, что именно это понятие является ключевым для морфологич. постижения как отд. культуры, так и их мирового истор. взаимодействия.

В 19-20 вв. дальнейшей «стилизации» истории способствует и закрепившийся навык именовать многие худож. периоды по конкр. хронологич. вехам, чаще всего династическим («С. Людовика XIV» во Франции, «викторианский» в Англии, «павловский» в России и т.д.). Идеализация понятия зачастую приводит к тому, что оно оказывается отвлеченной филос. программой, извне накладываемой на историко-культурную действительность (как сплошь и рядом случается с «реализмом», — словом, изначально заимствованным из богословия, а не худож. практики; «авангард» также постоянно оказывается предлогом для умозрит. мистификаций, подчиненных социально-полит. конъюнктуре). Вместо того чтобы служить важным инструментом истор. познания, концепция С., гносеологически отвлеченная, все чаще оказывается его тормозом, — когда вместо конкр. культур-феноменов или их сложной суммы исследуются их соответствия тем или иным абстрактным стилистич. нормам (как, напр., в бесконечных спорах о том, что есть барокко, а что классицизм в 17 в., или где кончается романтизм и начинается реализм в 19 в.). Дополнит. путаницу в 19-20 вв. вносит проблема национальных С., до сих пор не нашедшая оптимального разрешения из-за своей фатальной зависимости от политики.

Психоанализ в разл. его разновидностях, равно как и Структурализм, а также постмодернистская «новая критика» вносят плодотворный вклад в разоблачение идиократич. фикций, накопившихся вокруг понятия «С». В рез-те кажется, что оно ныне превращается в некий отживший архаизм. На деле же оно преображается, ни в коей мере не отмирая.

Совр. практика показывает, что разл. С. ныне уже не столько рождаются спонтанно, суммируясь постфактум, сколько сознательно моделируются как бы в некоей машине времени. Художник-стилист не столько изобретает, сколько комбинирует «файлы» историч. архива; дизайнерское понятие «стайлинга» (т.е. создания визуального имиджа фирмы) тоже, казалось бы, целиком комбинаторно и эклектично. Однако внутри бесконечной постмодернистской монтажности открываются богатейшие новые возможности индивидуальных «идиостилей», демистифицирующих — и тем самым познавательно открывающих — реальное поле культуры. Совр. обозримость всей мировой историко-стилистической панорамы позволяет плодотворно изучать многообр. морфологии и «пульсы» С., избегая в то же время умственных фикций.

Лит.: Кон-Винер Э. История стилей изящных искусств. М., 1916; Иоффе И.И. Культура и стиль. Л.; 1927; Античные теории языка и стиля. М.;Л., 1936; Соколов А.Н. Теория стиля. М., 1968; Лосев А.Ф. Понимание стиля от Бюффона до Шлегеля // Лит. учеба. 1988. № 1; Шапиро М. Стиль // Советское искусствознание. Вып. 24. 1988; Лосев А.Ф. Проблема художественного стиля. Киев, 1994; Власов В. Г. Стили в искусстве: Словарь. Т. 1. СПб., 1995.

М.Н. Соколов.

Культурология ХХ век. Энциклопедия. М.1996

Русский язык — Н. А. Герасименко 2017

Стилистика и культура речи

Стилистические пометы в словарях

В толковых словарях русского языка стилистически окрашенные слова сопровождаются стилистическими пометами. Стилистические пометы — это указание нормативного словаря на стилистическую окрашенность слова или фразеологического выражения. Помета разг. — разговорное указывает на разговорный характер слова и уместность его употребления в разговорном стиле. Помета науч. — научное означает, что данное слово является научным термином и употребляется в научном стиле. Следует иметь в виду, что язык — это развивающееся явление, поэтому стилистические пометы в словарях разных лет отражают ту стилистическую окрашенность слова, которую оно имело в момент создания словаря. Стилистическая окрашенность слов с течением времени изменяется.

876. Некоторые ученые утверждают, что слова престиж, привилегия, принцип, проблема, перспектива, ситуация, тенденция, элементарный, стихия (в значении «явление природы») и т.п., которые в «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1934—1940) аттестовались как книжные, в дальнейшем утратили эту стилистическую окрашенность и превратились в стилистически нейтральные. Согласны ли вы с этой точкой зрения? Проверьте по современному толковому словарю правильность вашей точки зрения.

877. Слова компетенция и компиляция, начиная с четвертого издания «Словаря русского языка» С. И. Ожегова, стали отмечаться пометой книжное. Можно ли на этом основании утверждать, что вначале они были стилистически нейтральными, а потом стали книжными? Выпишите из толкового словаря слова, не имеющие стилистических помет, но воспринимающиеся носителями языка как книжные или разговорные. Докажите правильность своей точки зрения.

878. В первом издании «Словаря русского языка» С. И. Ожегова слово телевизор сопровождается пометой специальное, обозначающей принадлежность слова к определенному кругу профессионального (научного, технического и т.п.) употребления. В последующих изданиях эта помета была устранена. Чем это объясняется? Приведите свои примеры изменения стилистической окраски слов, вошедших в активное употребление в последние 15—20 лет. Для этого возьмите толковые словари разных лет (1970-х или 1980-х годов издания) и сравните выбранные вами слова по ним и словарям, изданным в последние годы.

879. В толковых словарях современного русского литературного языка слово глухомань приводится без стилистической пометы. Можно ли на этом основании согласиться с составителями словарей в том, что оно стилистически нейтрально? Докажите правильность своего ответа и составьте небольшой текст с использованием этого слова. Где может прозвучать такой текст?

880. В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова, появившемся в 1949 г., слово зазнаться было приведено без стилистических помет. В 1952 г. во втором ив 1953 г. в третьем изданиях при слове появилась помета неодобрительное. В издании 1960 г. и во всех последующих изданиях вместо нее дается помета разговорное.

Как вы думаете, чем объясняются такие изменения: изменением стилистической окрашенности слова или уточнением стилистической характеристики слова?

Можно ли утверждать, что это слово имеет нейтральную (нулевую) эмоционально-оценочную окрашенность? Докажите.

881. Автор одной из научно-популярных брошюр отнес приведенные ниже слова к книжной лексике. Согласны ли вы с тем, что каждое из этих слов, выступая в своем прямом значении, является книжным? Свой ответ проверьте по словарям и приведите примеры употребления этих слов. Составьте предложения и запишите их.

Свобода, труд, партия, российский, приказ, суд, приговор, адвокат, судья, следователь, договор, дипломат, приказать, визит, делегация.

яблоко раздора — то, что порождает ссору, раздор; предмет раздора

Вопросы для самопроверки

1. Какие синонимы называются стилистическими? Чем они отличаются от других близких по значению слов?

2. Зачем нужно грамотному человеку знание стилистических синонимов? Докажите.

3. Что такое стилистическая окрашенность слова?

4. Какие виды стилистической окраски имеют слова русского языка?

5. Какими пометами отмечается стилистическая окрашенность слов в словаре?

6. Является ли стилистическая окрашенность слова постоянным признаком этого слова? От чего это зависит? Приведите примеры.

7. Зачем нужно знать, имеет ли слово стилистическую окрашенность? Докажите.

Задания для самостоятельной работы

882. Прочитайте фрагменты статей синонимических словарей. Проанализируйте их и ответьте на данные вопросы.

1. Какие из указаний вы считаете бесспорными и почему?

2. Какие указания кажутся вам необоснованными и почему?

3. Что нужно было бы добавить к характеристикам отдельных слов?

Подберите литературные и публицистические примеры употребления этих слов сегодня или составьте собственные предложения.

Земледелец, землепашец, хлебопашец, землероб (обл.), хлебороб.

Слово земледелец в современном языке имеет книжный и официальный характер, употребляется, когда дается общая характеристика занятия и положения человека; еще более редко употребляется землепашец; чаще других, в особенности в прессе, употребляются землероб и хлебороб, которые постепенно утрачивают свой областной характер; слово хлебопашец устарело и употребляется обычно по отношению к прошлому… (Словарь синонимов русского языка: В 2 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. — Л., 1970. — Т. 1. — С. 400).

КРЕСТЬЯНИН, земледелец, хлебопашец, пахарь, хлебороб; землероб (обл.); мужик (уст. и обл.); землепашец, селянин, сельчанин, поселянин (уст.); оратай, ратай (уст., поэт, и народно- поэт.); пейзан (уст., шутл. и ирон.) / к мн. собир.: мужичье (уст., прост.) (Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. — 4-е изд. — М., 1975, — С. 205).

883. Расположите данные ниже слова в составленной вами таблице. Значения незнакомых слов ищите в толковом словаре.

|

Стиль Окраска |

Книжный |

Разговорный |

Просторечный |

|

Высокое Риторическое Почтительное Ироническое Шутливое Неодобрительное Уничижительное Пренебрежительное Презрительное |

Предначертание, сударушка, пиетет, ребятишки, зиждитель, презент, благоверная, вприглядку, ручонка, панацея, вояка, расфуфыренный, рвач, перерожденчество, голосище, ворюга, брехня, кликуша, ваятель, властелин, ратник, хваленый, дерзновенно.

В какой графе мало примеров? Подберите недостающие примеры из произведений художественной литературы, газет и журналов.

Стилистическая окраска слова зависит от речевой ситуации (РС), в которой это слово используется. Большая часть слов в языке являются общеупотребительными.

Стилистически нейтральная лексика составляет основу речи (примеры: машина, везде, люди, нужный, учиться и т. д.).

Также есть слова, строго закрепленные за определенным стилем, употребление их в другой РС неуместно (человечество, зубрить, классный, повсеместно, чувак и т. д.).

Виды стилистической окраски

В русском языке выделяется пять функциональных стилей, они сложились исторически и обладают своими стилевыми чертами.

Разговорному противопоставлены книжные стили речи. Вне стилевой принадлежности язык художественной литературы.

|

Разговорный стиль |

Книжные стили |

Язык художественной литературы |

|

Используется в устной форме. Цель: общение. Характерна непринужденность, неподготовленность речи. Используется разговорная лексика, просторечные слова, бранные выражения, находящиеся за пределами языковой нормы. |

Научный стиль Используется в научной речи (учебники, статьи, доклады и т. д.). Цель: сообщение научных сведений. Стилевые черты: точность, логичность, объективность. Используется научная лексика, в том числе термины, специальные слова (профессионализмы). Примеры: «катет», «эволюция», «аллитерация», «термодинамика». Официально-деловой Это язык деловых бумаг, законов. Цель: информировать. Точность, однозначность характерны для этого стиля речи. Используются штампы (канцеляризмы), определенные формы написания документа. Примеры: «довожу до сведения», «дееспособный», «предписание». Публицистический Язык СМИ, публичных выступлений. Цель: убедить, призвать к чему-либо. Призывность, эмоциональность свойственны публицистическому стилю. Характерно использование высокой лексики, а также часто употребляются разговорные слова, окрашенные эмоционально. Примеры: «гражданский долг», «выборы», «экологические проблемы», «плюрализм». |

Для создания художественного образа может быть использован любой стиль речи. |

Многие синонимы имеют стилевую закрепленность:

-

смотреть (нейтральное) — созерцать (книжн., высокое) — пялиться (простореч.);

-

рабочий (нейтр.) — труженик (книжн., высок.) — работяга (разг.);

-

вещи (нейтр.) — принадлежности (высок.) — пожитки (разг.).

Нейтральные слова являются самыми частотными, они являются главными в синонимических рядах.

Некоторые слова носят оценочный характер: людишки, человечище, премудрый, пилить (в знач. ругать), простофиля и т. д. Эмоционально-оценочная лексика выражает отношение говорящего (пишущего) к тому, о чем он говорит.

Есть слова, лексическое значение которых уже заключает в себе оценку:

-

дока (о профессионале в своем деле);

-

тугодум (о медленно соображающем человеке);

-

очаровать (вызвать восхищение);

-

мямлить (говорить неуверенно, невнятно).

Переносное значение слова может иметь эмоционально-оценочное значение:

-

тяжелый (о неуживчивом характере);

-

лиса (о хитром человеке);

-

хлестать (о сильном дожде);

-

сладкий (о манерах);

-

свинья (о грязнуле);

-

хрюкать (о словах противника).

Отношение говорящего может быть выражено при помощи приставок и суффиксов с субъективной оценкой: родненький, вражина, предобрейший, собачонка, носочки, городишко.

Не допускается использовать слова с субъективной оценкой в научной и официально-деловой речи.

Часто слово имеет экспрессивные синонимы:

смеяться (нейтр.) — хохотать (нейтр.) — ржать (прост.).

В словарях указывается стилевая принадлежность слова. Так, в словаре С. И. Ожегова можно найти следующие стилистические пометы:

-

бран.: стерва (и презр.), хам;

-

книжн.: правосознание, притеснитель;

-

ласк.: лапушка, дьяволенок;

-

ирон.: мзда, хоромы, душка;

-

высок.: сеча, сеятель, миротворец, мученичество;

-

неодобр.: отсебятина, холуйство;

-

поэтич.: поле брани;

-

пренебр.: мямля;

-

разг.: двоечник, загордиться, прижимистый;

-

спец.: двудольный, сигнатура, гипербола;

-

презр.: отребье, мироед;

-

прост.: приставала, столовка, прижучить и др.

Использование в речи стилистически окрашенной лексики

Для современной речи свойственно взаимопроникновение стилистически окрашенной лексики. Но невозможно представить текст такого содержания:

«Голубчик Иван Петрович! Дали бы мне несколько дней отлежаться. Что-то я подустал. Люблю. Петров».

Или:

«Я вынес порицание своему ребенку. Во избежание получения двойки он прогулял урок».

Или:

«Пренебрежительное отношение к экологическим проблемам — головная боль всего человечества».

Как определить стилистическую окраску слова? Для этого лучше всего пользоваться специальными словарями.

Неуместное использование иностилевой лексики является грубейшей ошибкой!

СТИЛЬ

- СТИЛЬ

-

- СТИЛЬ

-

СТИЛЬ

сти́ля, м. [греч. stylos, букв. палочка с острым концом для писания на навощенных дощечках].

1. Совокупность художественных средств, характерных для произведений искусства какого-н. художника, эпохи или нации. Архитектурные стили. Готический стиль. Мавританский стиль. Музыкальные стили 19 века. Русский стиль в архитектуре. Стиль модерн.

2. Система языковых средств и идей, характерных для того или иного литературного произведения, жанра, автора или литературного направления. Стиль Гоголя. Гоголевский стиль. Романтический стиль. Прозаический стиль. Поэтический стиль. Газетный стиль. Стиль фельетона.

|| Способ, манера словесного выражения мыслей. Бледный стиль. Возвышенный стиль. Лаконический стиль.

3. перен. Характерная манера поведения, метод деятельности, совокупность приемов какой-н. работы. «Ленинизм есть теоретическая и практическая школа, вырабатывающая особый тип партийного и государственного работника, создающая особый, ленинский стиль в работе.» Сталин. Сталинский стиль в работе. Стиль гребли. Стиль шахматной игры. У каждого человека свой стиль. Это не в ее стиле.

4. Способ летосчисления. Старый стиль (календарь по юлианскому летосчислению; см. юлианский). Новый стиль (календарь по григорианскому летосчислению; см. григорианский).

Толковый словарь Ушакова.

1935-1940.

.

Синонимы:

Полезное

Смотреть что такое «СТИЛЬ» в других словарях:

-

стиль — стиль, я … Русский орфографический словарь

-

Стиль — 1. Понятие стиля. С. исторически обусловленное эстетическое единство содержания и многообразных сторон художественной формы, раскрывающее содержание произведения. С. возникает как результат «художественного освоения» определенных сторон социально … Литературная энциклопедия

-

стиль — [манера] сущ., м., употр. часто Морфология: (нет) чего? стиля, чему? стилю, (вижу) что? стиль, чем? стилем, о чём? о стиле; мн. что? стили, (нет) чего? стилей, чему? стилям, (вижу) что? стили, чем? стилями, о чём? о стилях 1. Стилем называют… … Толковый словарь Дмитриева

-

Стиль — Стиль: В Викисловаре есть статья «стиль» Стиль (писало, стило, стилос, стилус лат. … Википедия

-

Стиль — (лат. stilus, stylus, от греч. stэlos остроконечная палочка для письма), устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее художественное своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная … Художественная энциклопедия

-

Стиль — СТИЛЬ. Слово стиль первоначально у греков и римлян означало самое орудие письма ту палочку, или стерженек, острым концом которого писали на дощечках, натертых воском, а тупым концом стирали, заглаживали написанное; отсюда совет Горация:… … Словарь литературных терминов

-

стиль — я, м., ШТИЛЬ я, м. style m., гол.stylus, нем. Styl <лат. stylus слог письма.1. Совокупность признаков, характеризующих искусство определенного времени и направления со стороны идейного содержания и художественной формы. БАС 1. Style, штиль,… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

-

СТИЛЬ — устоявшаяся форма худож. самоопределения эпохи, региона, нации, социальной или творч. группы либо отд. личности. Тесно связанное с эстетич. самовыражением и составляя центр, предмет истории лит ры и искусства, понятие это, однако,… … Энциклопедия культурологии

-

стиль — Вкус, дух, образ, манера, пошиб, род, школа, жанр; изложение, речь, слог, перо, кисть. В духе древних сочинений. У него бойкое перо, смелая кисть. Ср. . См. язык… Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М … Словарь синонимов

-

СТИЛЬ — (лат. stilus, от греч. stylos палочка для писания). 1) в литературе: образ выражения, слог, своеобразный образ изложения мыслей выдающихся писателей. 2) род грифеля, которым древние писали на навощенных дощечках, нижний конец которого был острый … Словарь иностранных слов русского языка