Содержание:

Способы преобразования проекций:

Задачи, связанные с определением истинных размеров изображённых геометрических элементов, решаются способом преобразования проекций. Он основан на переходе от общих случаев к частным случаям положения этих элементов по отношению к плоскостям проекций. Такой переход можно осуществить:

- изменением положения рассматриваемого геометрического элемента по отношению к неизменной системе плоскостей проекций;

- переменной плоскостей проекций при неизменном положении рассматриваемого геометрического элемента в пространстве.

Способы преобразования проекций

Критерием рациональности решения графических задач является максимальная точность и наглядность, достигнутая при минимальном объеме построений.

Решение, как правило, получается наиболее простым и наглядным, если объекты проецирования занимают одно из частных положений относительно плоскостей проекций. В начертательной геометрии разработан ряд способов, позволяющих любую конкретную графическую задачу привести к частному виду и применить типовой алгоритм ее решения.

Это можно сделать двумя способами:

- изменить положение в пространстве рассматриваемого геометрического элемента путем его вращения вокруг одной или нескольких осей, оставив неизменным положение плоскостей проекций;

- ввести одну или несколько дополнительных плоскостей проекций, оставив неизменным положение геометрического элемента.

Рассмотрим оба способа на конкретных примерах.

Метод вращения

Сущность метода заключается в том, что заданный геометрический элемент вращением вокруг некоторой неподвижной примой (оси вращения) приводят в положение, удобное для решения поставленной задачи.

Ось вращения может быть выбрана произвольно, но чаще всего её располагают параллельно или перпендикулярно к плоскости проекций.

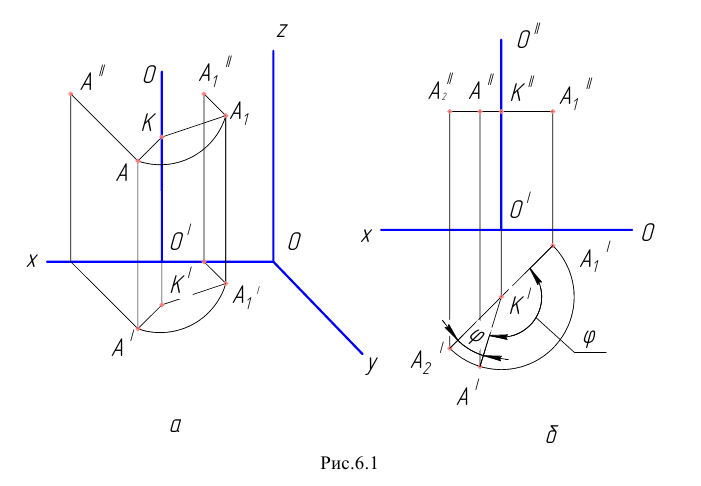

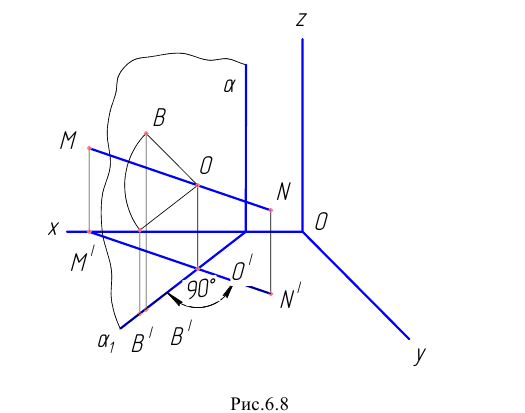

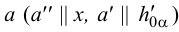

Рассмотрим случай вращения точки вокруг оси, перпендикулярной к плоскости

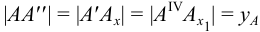

Пусть даны (см. Рнс.6.1, а) косоугольная проекция точки А, её вторичные проекции

Итак, при вращении точки вокруг оси, перпендикулярной к плоскости

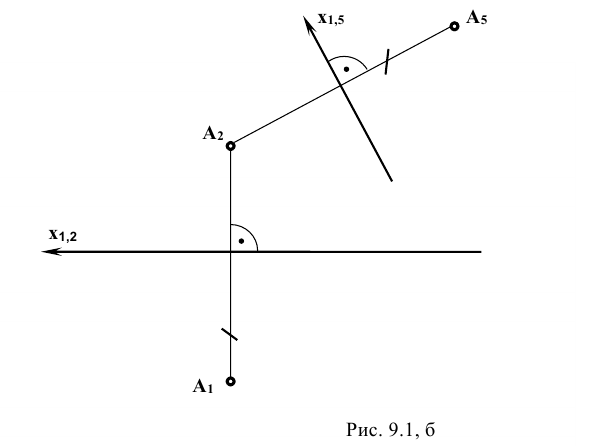

В прямоугольных проекциях (см. Рис.6.1, б) при вращении точки

При повороте на угол

Аналогичными построениями можно показать, что при вращении точки вокруг оси, перпендикулярной к плоскости

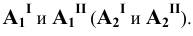

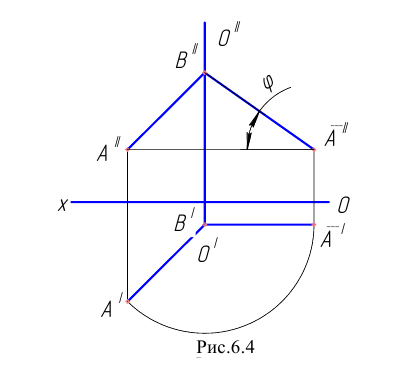

Вращение отрезка прямой может быть выполнено в соответствии с правилами вращения точки. Пусть требуется повернуть на некоторый угол (

Переместим каждую из горизонтальных проекций точек А и В по дугам окружностей с центром в точке

Отметим, что при вращении отрезка прямой вокруг оси, перпендикулярной к плоскости

Опустим перпендикуляр из горизонтальной проекции оси вращения на горизонтальную проекцию отрезка. Полученную точку

Наиболее просто вращение отрезка осуществляется вокруг оси, пересекающей этот отрезок, так как точка их пересечения остаётся неподвижной.

Определим методом вращения истинную длину отрезка

При вращении отрезка АВ точка

Отметим, что при определении истинной длины отрезка методом вращения одновременно определяется угол наклона этого отрезка к одной из плоскостей координат. В нашем случае угол

Для того чтобы повернуть плоскость вокруг некоторой оси, достаточно повернуть вокруг неё геометрические элементы, определяющие её положение. Пусть требуется повернуть плоскость

Для получения изображения горизонтального следа плоскости

Построение нового фронтального следа плоскости значительно упрощается, если ось вращения перпендикулярна к плоскости

В этом случае новый горизонтальный след

Вращение плоскости вокруг осей, перпендикулярных к плоскостям координат, осуществляют при решении задач приведения плоскости общего положения в частное положение, например, перпендикулярное одной из плоскостей проекций.

Рассмотрим случай вращения плоскости, заданной плоской фигурой, например треугольником ABC (Рис.6.7). Требуется методом вращения эту плоскость фронтально — проецирующей. Вращение такой плоскости может быть осуществлено, в частности, вращением трёх вершин треугольника. Однако с целью упрощения построений ось вращения проводят через одну из вершин плоской фигуры. Угол, на который следует повернуть треугольник, определяется из условия, что любая горизонталь фронтально — проецирующей плоскости перпендикулярна к плоскости

Треугольник

Если необходимо сделать плоскость общего положения горизонтально-проецирующей, то следует её вращать вокруг оси, перпендикулярной к плоскости

Метод вращения позволяет сделать плоскость общего положения, параллельной плоскости координат. Это можно осуществить двумя способами:

- последовательным вращением плоскости вокруг осей, перпендикулярных к плоскостям проекций;

- вращением плоскости вокруг горизонтали или фронтали.

Не рассматривая подробно первый способ, отметим лишь возможность его применения в предыдущей задаче (см. Рис.6.7), где полученную фронтально — проецирующую плоскость (треугольника

Установим, как перемещаются проекции точек при вращении вокруг произвольной горизонтали. При вращении точки

Если привести радиус вращения ВО в положение, параллельное плоскости

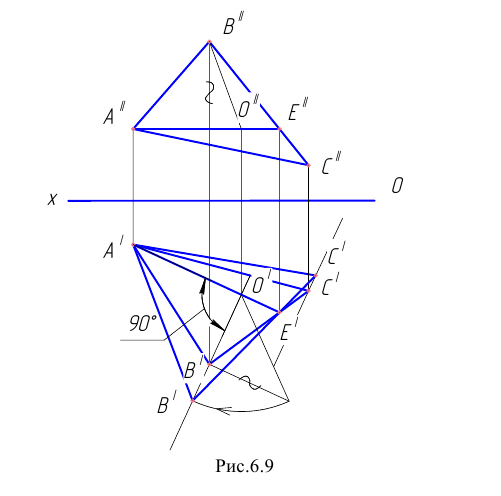

Рассмотрим задачу определения истинной величины плоской фигуры вращением вокруг горизонтали. Пусть задан треугольник ABC (см. Рис.6.9) двумя проекциями

Треугольник

Вращение вокруг фронтали по существу аналогично вращению вокруг горизонтали. При этом такую фигуру располагают в плоскости, параллельной плоскости

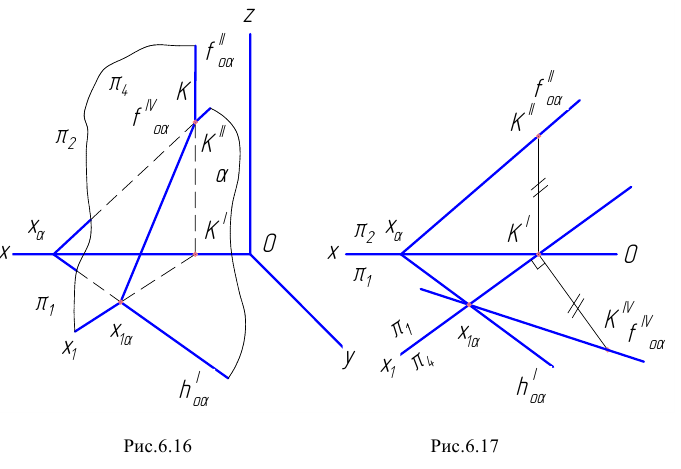

Метод перемены плоскостей проекций

Сущность метода заключается в том, что заданный геометрический элемент проецируется на новую плоскость проекций, обычно перпендикулярную к одной из старых плоскостей проекций. Новая плоскость проекций выбирается так, чтобы рассматриваемый элемент проецировался на неё наиболее удобно для решения поставленной задачи.

Методом перемены плоскостей проекций в большинстве случаев решают задачи по определению расстояний между заданными геометрическими элементами и определению истинных размеров плоских фигур.

Построение проекций геометрических элементов на новой плоскости проекций начнём с примера построения проекций точки.

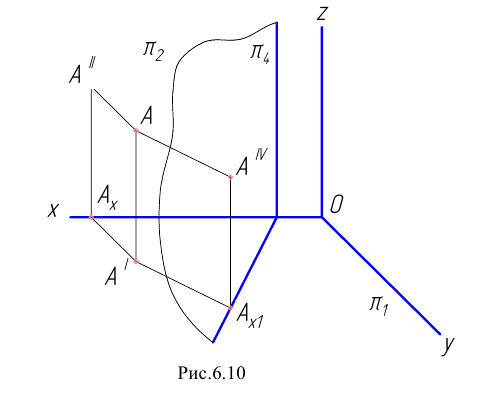

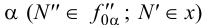

Пусть в косоугольных проекциях (Рис.6.10) даны плоскости

Изображение проекции точки А на плоскость

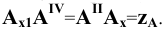

Отметим, что

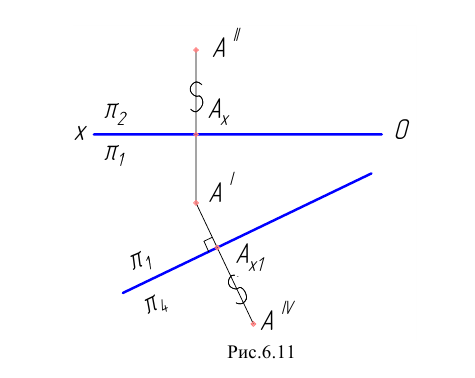

Рассмотрим решение задачи в прямоугольных проекциях. Пусть задана точка

Построение проекций точек на новую плоскость проекций, перпендикулярную к плоскости

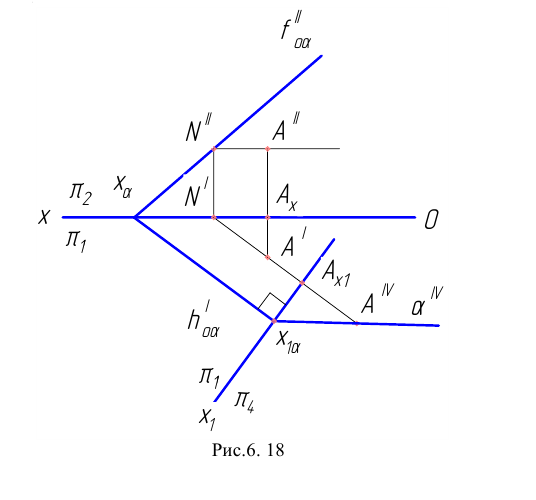

Пусть требуется построить новую проекцию точки

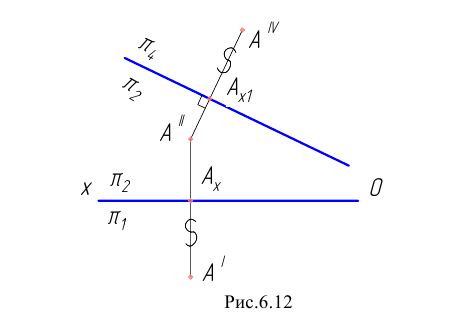

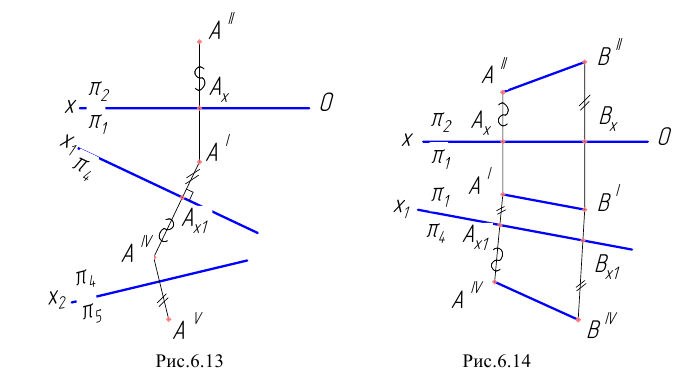

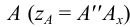

Рассмотрим пример построения новых проекций точки при последовательной перемене двух плоскостей проекций. Пусть дана точка

Новые проекции точки А будем строить, последовательно заменяя плоскость

Решение задач методом перемены плоскостей проекций предусматривает, как правило, проецирование прямой на новую плоскость проекций, параллельную или перпендикулярную к ней (прямой).

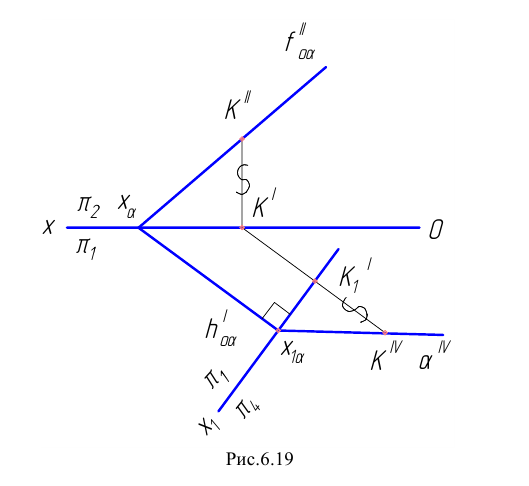

Пусть требуется определить истинную длину отрезка

Для этого спроецируем заданный отрезок на новую плоскость проекций, параллельную ему и перпендикулярную, например, к плоскости

Отрезок

Рассмотрим пример преобразования отрезка прямой общего положения в отрезок, перпендикулярный к новой плоскости проекций. Эту задачу можно решить последовательной переменой двух плоскостей проекций. Сначала заданную прямую проецируют на плоскость, параллельную этой прямой и перпендикулярную к одной из плоскостей проекций, а затем — на плоскость, перпендикулярную к прямой и к предыдущей плоскости проекций.

Пусть задан отрезок

Требуется сделать эту прямую перпендикулярной к новой плоскости проекций. Для этого спроецируем заданный отрезок на плоскость

Перейдём к построению методом перемены плоскостей проекций новых проекций плоскости. Пусть дано косоугольное изображение плоскости общего положения

Требуется построить изображение плоскости

Покажем построение нового фронтального следа плоскости в прямоугольных проекциях. Пусть дана плоскость

Методом перемены плоскостей проекций можно преобразовать плоскость общего положения в плоскость, проецирующую по отношению к новой плоскости проекций. Пусть требуется заданную плоскость

Заменим плоскость

Построение можно упростить, если взять точку на следе заданной плоскости. Например, для преобразования плоскости

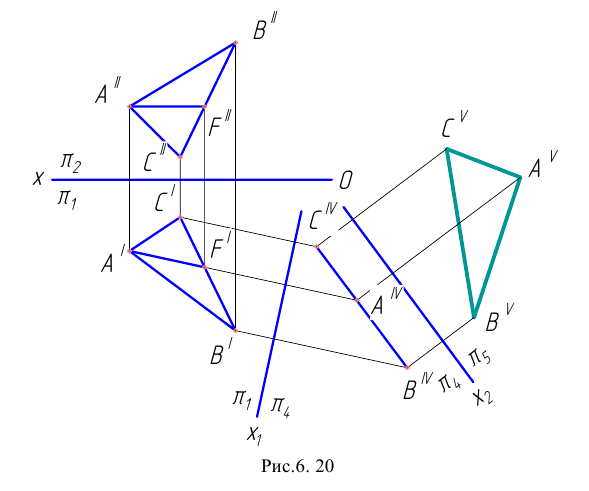

Пусть требуется определить истинную величину треугольника AВС, заданного проекциями

Горизонтальная проекция

Треугольник ABC спроецируется на плоскость

Произведём вторую перемену плоскости проекций, заменяя плоскость

Новые горизонтальные проекции

Отметим, что метод перемены плоскостей проекций обеспечивает получение чёткого чертежа, так как дополнительные построения не накладываются на основные проекции.

Основные метрические задачи

К метрическим задачам относят задачи на определение кратчайших расстояний между геометрическими элементами, определение истинных размеров углов между геометрическими элементами и определение истинных размеров геометрических элементов. Часть этих задач рассматривалась выше (определение истинной длины отрезка прямой линии, определение истинной величины плоской фигуры).

В этом разделе рассмотрим решение метрических задач с помощью метода вращения вокруг горизонтали (фронтали), а также метода перемены плоскостей проекций.

Рассмотрим следующие задачи:

- 1. Определить кратчайшее расстояние:

- 1.1. Между двумя точками

- 1.2. Между точкой и прямой

- 1.3. Между параллельными прямыми

- 1.4. Между скрещивающимися прямыми

- 1.5. От точки до плоскости

- 1.6. От прямой до параллельной ей плоскости

- 1.7. Между параллельными плоскостями

- 2. Определить истинную величину угла:

- 2.1. Между двумя пересекающимися прямыми

- 2.2. Между прямой и плоскостью

- 2.3. Между двумя плоскостями

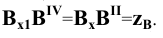

1.1 Кратчайшее расстояние между двумя точками есть истинная длина отрезка, соединяющего эти точки (см. Рис.6.14)

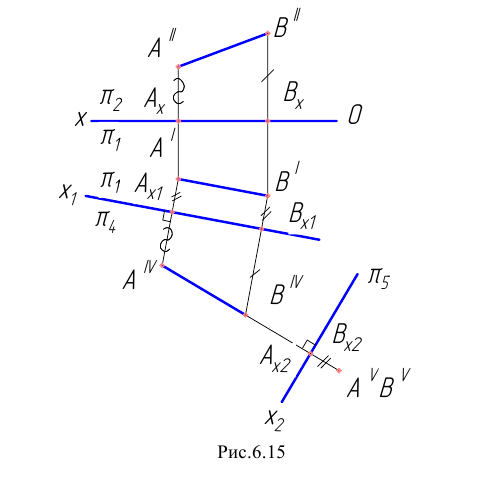

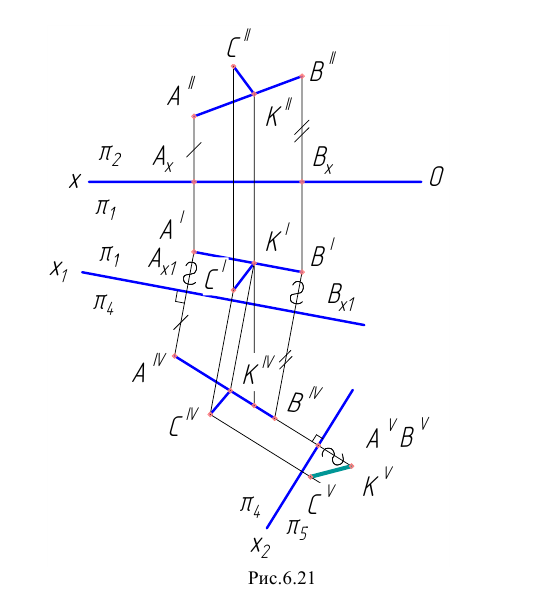

1.2 Кратчайшим расстоянием отточки до прямой будет перпендикуляр, опущенный из этой точки на прямую (или её продолжение). Задача решается двумя переменами плоскостей проекций — прямую проецируют в точку (см. Рис.6.15), в ту же систему координат проецируют заданную точку и, соединяя две полученные точки, находят искомое расстояние (см. Рис.6.21)

Чтобы найти положение точки

Следует помнить, что

1.3 Кратчайшее расстояние между параллельными прямыми — перпендикуляр, опущенный из любой точки одной прямой на другую (см. 1.2, Рис.6.21).

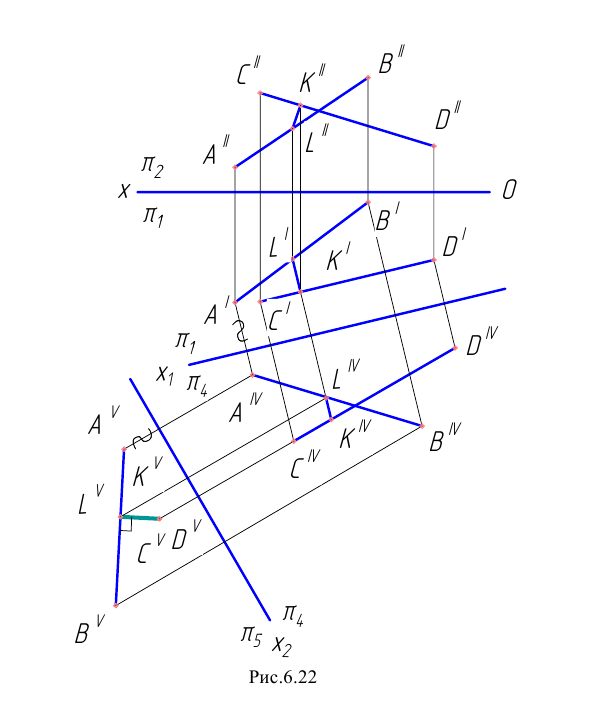

1.4 Чтобы найти кратчайшее расстояние между скрещивающимися прямыми, нужно двумя переменами плоскостей проекций одну из прямых спроецировать в точку, перенести в эту систему координат, вторую прямую и из полученной точки опустить перпендикуляр на проекцию прямой (см. Рис.6.22)

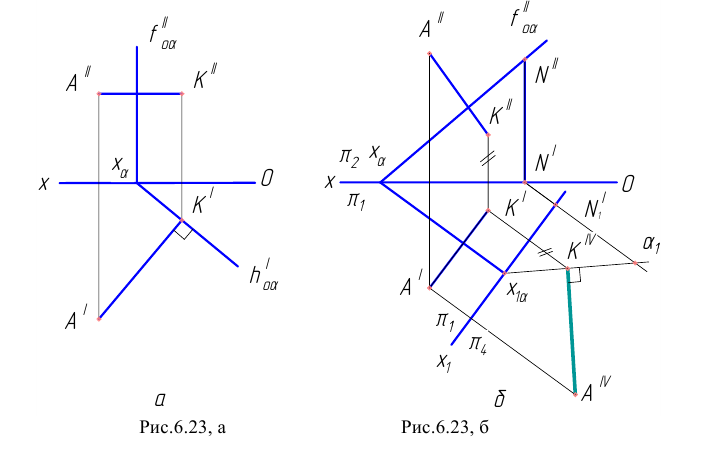

1.5 Кратчайшее расстояние от точки до плоскости — перпендикуляр, проведённый от этой точки к плоскости. Если плоскость проецирующая — это перпендикуляр от проекции точки к проецирующему следу плоскости (см. Рис.6.23, а). Если задана плоскость общего положения — одной переменой плоскостей проекций преобразуем её в проецирующую (см. Рис.6.18) и решаем задачу, как указано выше (см. Рис.6.23, б).

Если плоскость задана плоской фигурой — одной переменой плоскостей проекций преобразуем её в проецирующую (см. Рис.6.20) и опускаем на эту линию перпендикуляр из проекции заданной точки.

1.6 Так как прямая параллельна плоскости, то все её точки равноудалены от плоскости. Поэтому находим кратчайшее расстояние от любой точки этой прямой до плоскости (см. 1.5, Рис.6.23).

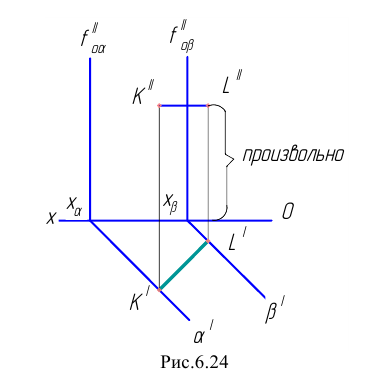

1.7 У параллельных плоскостей соответствующие следы параллельны. Если даны две проецирующие плоскости, то кратчайшее расстояние между ними — это перпендикуляр, проведённый в любом месте к проецирующим следам этих плоскостей (см. Рис.6.24). Если заданы параллельные плоскости общего положения — преобразуем их в проецирующие.

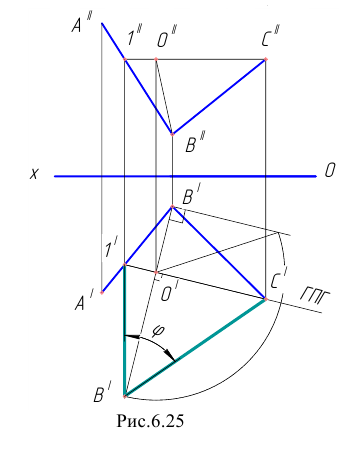

2.1 Для нахождения истинной величины угла между пересекающимися прямыми АВ и ВС применим метод вращения вокруг горизонтали (см. Рис.6.25). Проводим

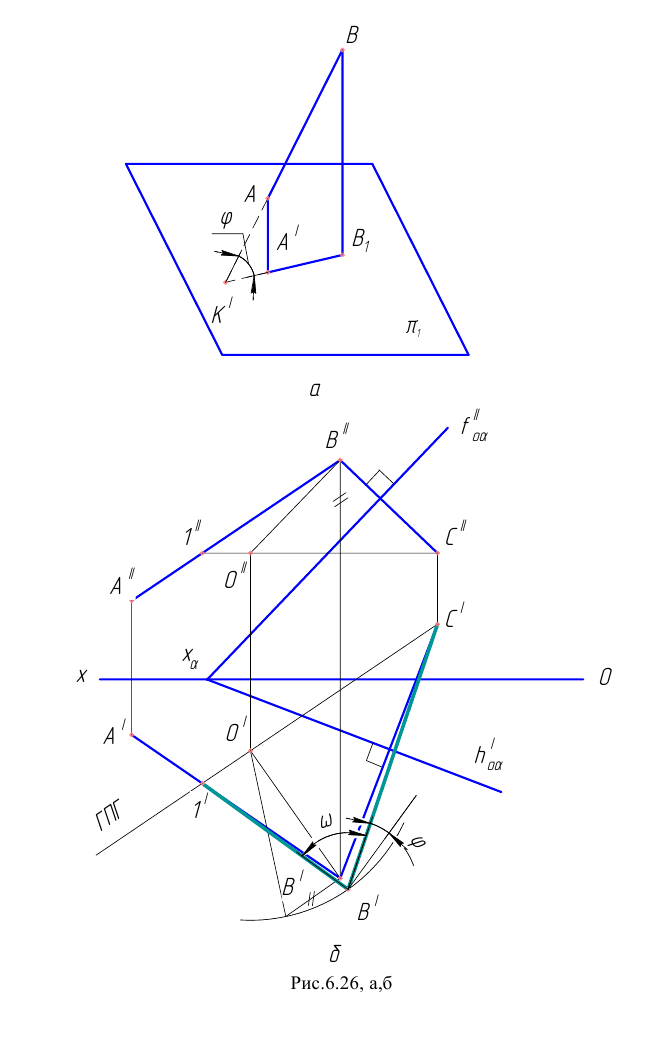

2.2 Прямая, не параллельная плоскости, составляет с ней некоторый угол

Пусть задана плоскость

2.3 Две пересекающиеся плоскости образуют в пространстве четыре угла, два из них (противоположные) — острые, два — тупые ( частный случай — все углы прямые). Углом между плоскостями в начертательной геометрии принято считать острый угол.

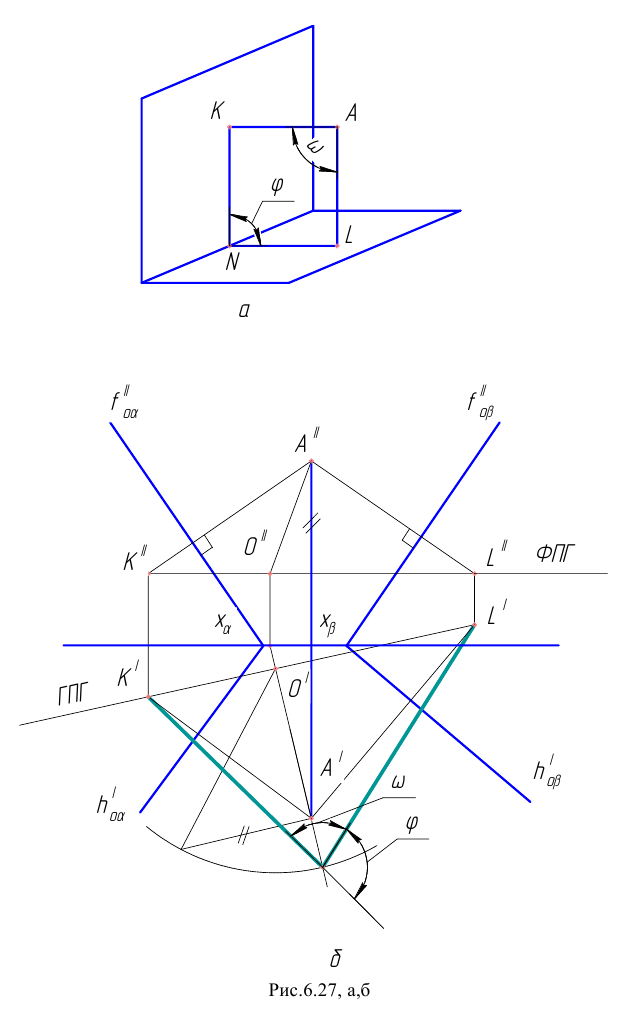

Если из произвольной точки А в пространстве (Рис.6.27, а) опустить на пересекающиеся плоскости

Воспользуемся этим рассуждением для нахождения угла

Методы преобразования проекций

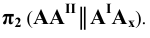

Метод замены плоскостей проекций

Суть метода заключается в замене одной плоскости проекции на другую. При этом сам объект четко зафиксирован в пространстве. При такой замене величина координаты любой точки на вводимой плоскости будет такой же, как координаты той же точки на заменяемой плоскости.

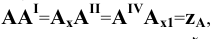

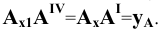

Индексы при обозначении плоскости меняются с заменой самой плоскости проекций (четный индекс — на ближайшую четную цифру, нечетный индекс — на ближайшую нечетную).

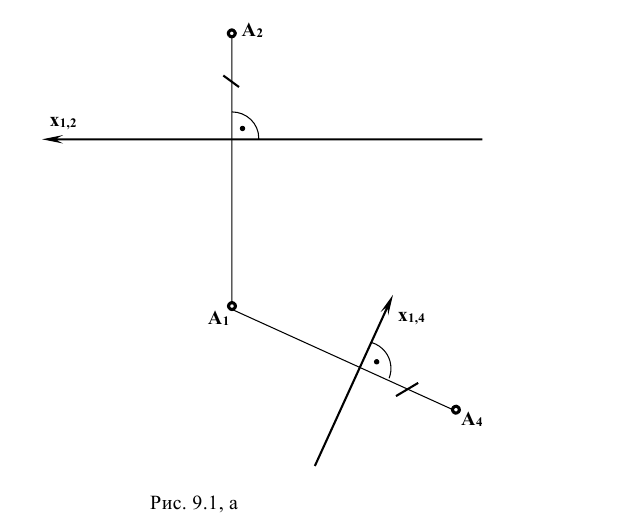

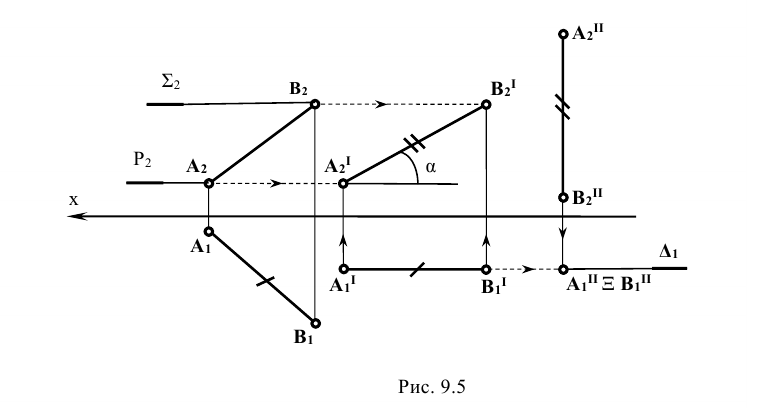

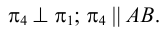

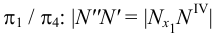

На комплексном чертеже преобразование выглядит следующим образом: например, если заменить фронтальную плоскость проекций

При замене горизонтальной плоскости

При решении конкретной задачи таких замен может быть выполнено последовательно несколько (как правило, не более двух).

Главные условия этих действий — сохранение ортогонального проецирования в новой системе плоскостей проекций и величин соответствующих координат. Линии проекционной связи всегда должны быть перпендикулярны к оси координат, как в первоначальной, так и в новой системе плоскостей проекций.

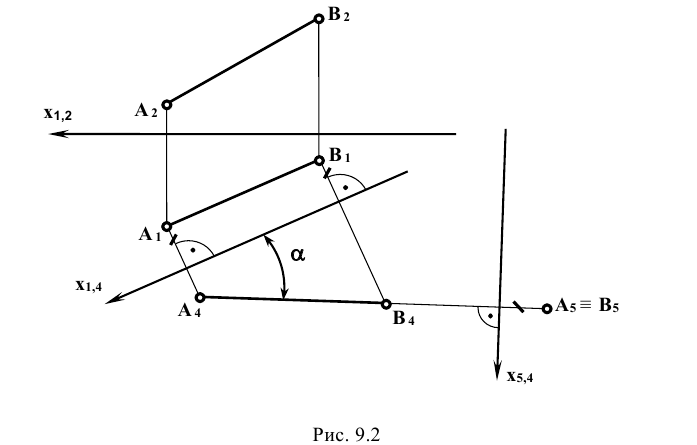

Задание: Дана прямая общего положения АВ (рис. 9.2). Необходимо преобразовать чертеж таким образом, чтобы прямая стала проецирующей, т.е спроецировалась на одну из плоскостей проекции в точку.

Решение: Преобразование выполняется в два этапа.

На первом этапе новую плоскость, например (

Аналогично определяется угол наклона прямой АВ к плоскости

На втором этапе в системе плоскостей

Способ применяется для определения расстояния между параллельными и скрещивающимися прямыми, величины двугранного угла, натуральной величины плоской фигуры.

В том случае, если прямые являются прямыми уровня, т.е. прямые параллельны одной из плоскостей проекций, первый этап решения опускается и преобразование начинается со второго этапа.

Метод вращение вокруг проецирующей оси

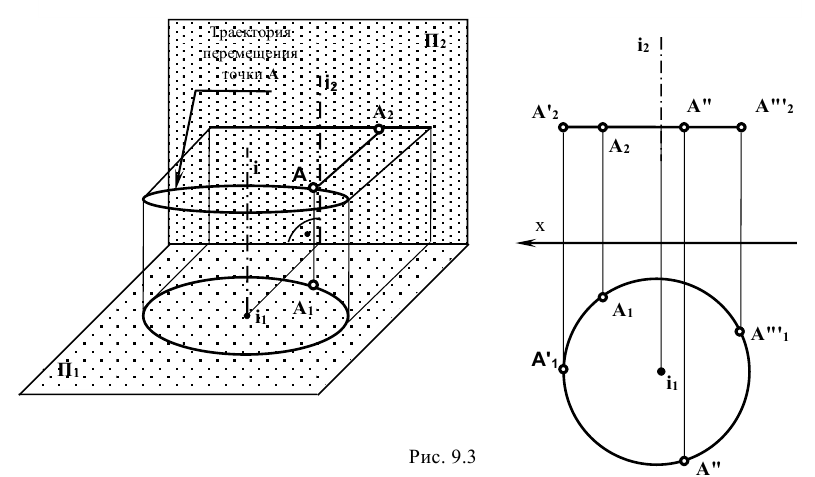

Этот метод заключается в том, что любая точка вращается вокруг какой-либо оси, перпендикулярной к одной из плоскостей проекции. При этом точка в пространстве движется по траектории — окружности, которая лежит в плоскости, перпендикулярной к оси вращения. Система плоскостей проекций остается неизменной.

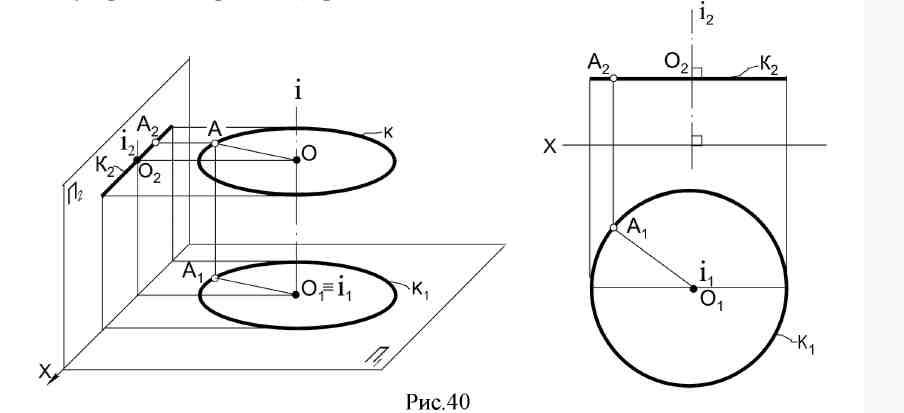

Например, при вращении точки А вокруг оси i (рис. 9.3), перпендикулярной к

Траектория перемещения точки А плоскость которой перпендикулярна к оси i и горизонтальной плоскости проекции. При этом горизонтальные проекции

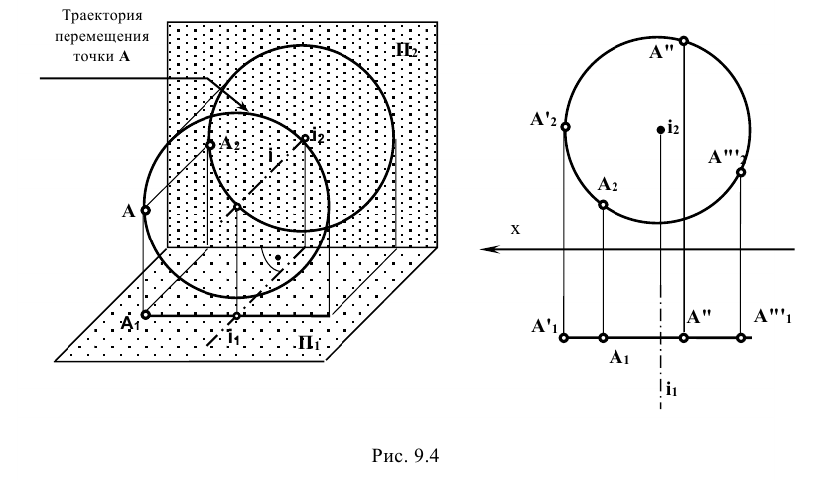

Метод плоскопараллельного перемещения

Применение метода вращения вокруг проецирующей оси при преобразовании нередко приводит к наложению на исходную новых проекций. При этом чтение чертежа представляет определенные сложности. Избавиться от указанного недостатка позволяет метод плоскопараллельного перемещения.

Суть метода заключается в том, что все точки фигуры перемещаются в пространстве параллельно некоторой плоскости проекций. Это означает, что каждая точка объекта перемещается в плоскости уровня.

Например, прямая общего положения АВ, заданная своими проекциями

Траектория перемещения точки А

При этом фронтальная проекция прямой

При перемещении прямой АВ во фронтальной плоскости уровня

Метод вращения вокруг линии уровня (частный случай метода вращения)

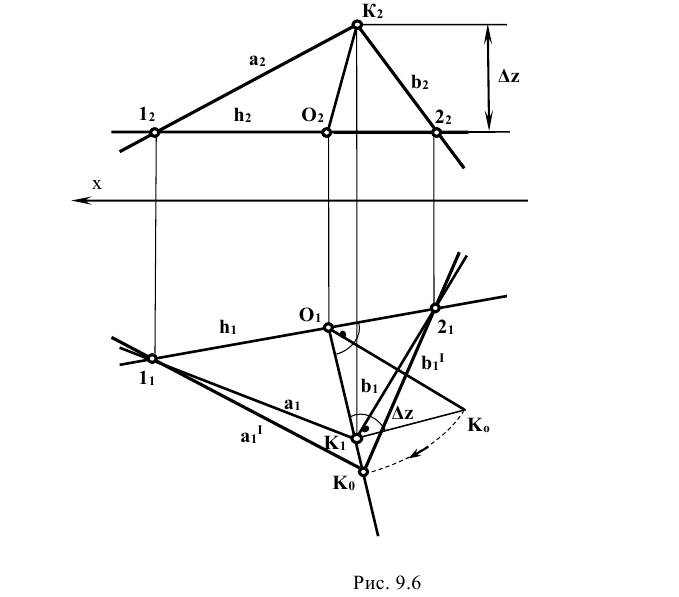

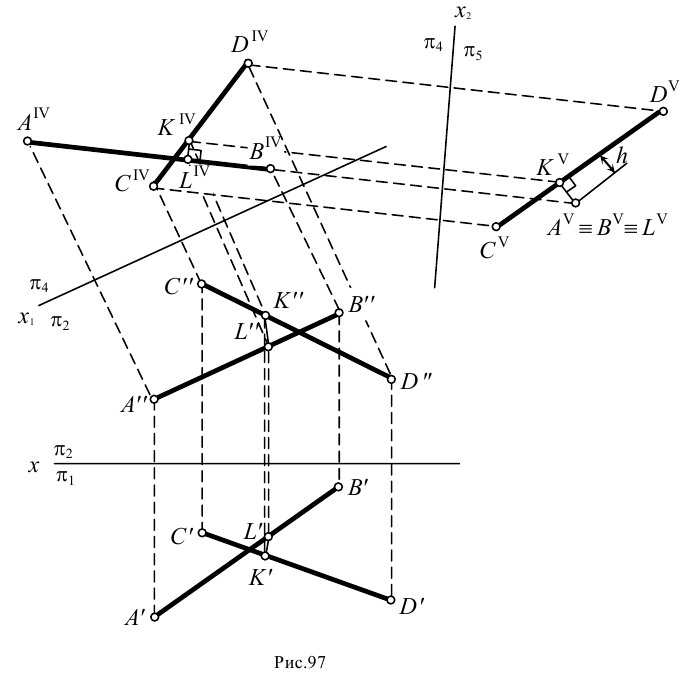

Суть метода заключается в том, что осью вращения выбирается одна из линий уровня — горизонталь или фронталь. Таким образом, плоскость как бы поворачивается вокруг некоторой оси, принадлежащей этой плоскости, до положения, параллельного одной из плоскостей проекций. Например, повернем плоский угол, образованный пересекающимися прямыми а и b (рис. 9.6).

Для решения поставленной задачи проводят в плоскости угла линию уровня (в данном случае горизонталь h) и используют ее как ось вращения, вокруг которой будут вращаться прямые а и b и вершина К. Все точки вращаются в плоскостях, перпендикулярных к горизонтали, при этом положение точек 1 и 2 остается неизменным, а точка К вращается вокруг горизонтали. Из горизонтальной проекции

Отрезок

На продолжении проекции прямой

Метод совмещения плоскостей

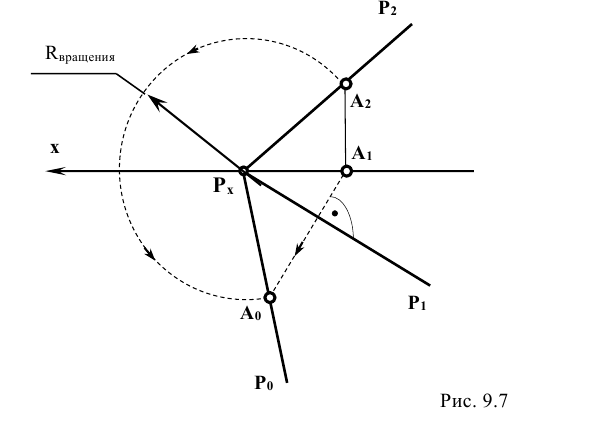

Этот метод является частным случаем способа вращения вокруг линии уровня. В качестве оси вращения выбирается какой-либо след плоскости в которой лежит та или иная фигура. При этом каждая точка, принадлежащая рассматриваемой фигуре, при вращении перемещается в плоскости, перпендикулярной к следу той плоскости, в которой она лежит. Например, плоскость P, заданную своими следами

Для решения поставленной задачи берут на фронтальном следе

Примеры решения задач

Ниже приведены решения одной и той же задачи вышеописанными методами.

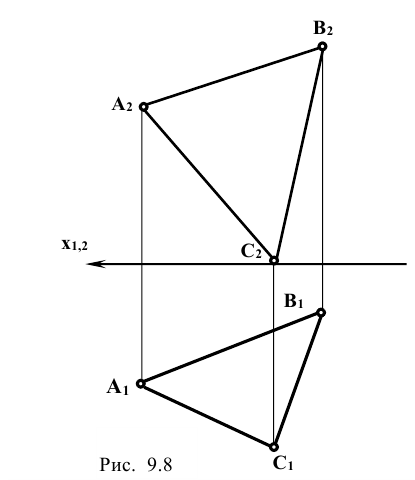

Задание: определить натуральную величину треугольника ABC (рис. 9.8), а также угол наклона плоскости треугольника к плоскости

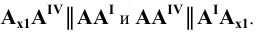

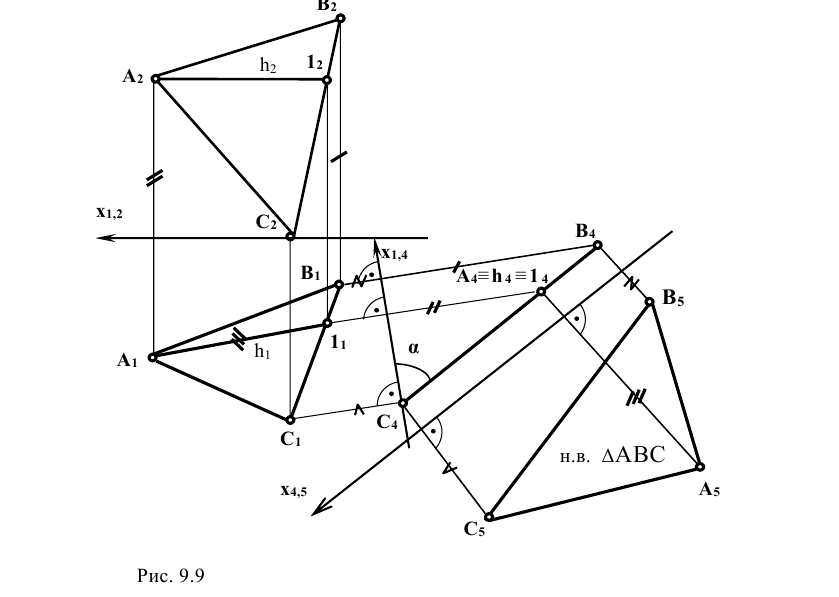

Решение методом замены плоскостей проекций (рис. 9.9).

Плоскость треугольника спроецируется в натуральную величину в том случае, если она будет параллельна одной из плоскостей проекций. Одним преобразованием задачу решить невозможно. Она решается в два этапа: при первой замене плоскостей проекций получают плоскость треугольника ABC, перпендикулярную к новой плоскости проекций, при второй замене — получают плоскость треугольника, параллельную новой плоскости проекций.

Первый этап. Одним из условий перпендикулярности двух плоскостей является наличие прямой, принадлежащей одной из плоскостей, перпендикулярной к другой плоскости. Используя этот признак, проводят через точку А в плоскости треугольника горизонталь (h). Затем на произвольном расстоянии от горизонтальной проекции треугольника

На линиях проекционной связи в новой системе откладывают координаты z точек А, В, С с фронтальной проекции исходной системы плоскостей

При соединении новых проекций

Второй этап. Выбираем новую плоскость проекции

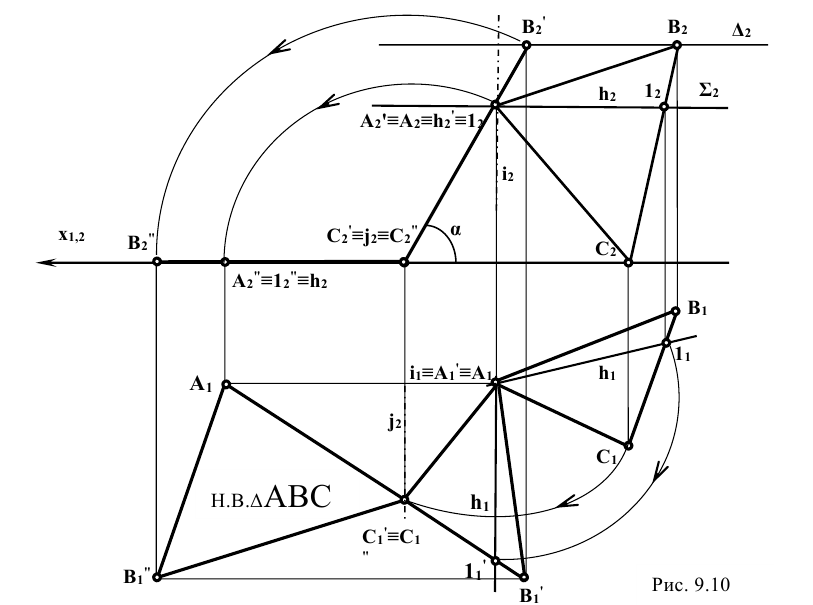

2) Решение методом вращения вокруг проецирующей оси (рис. 9.10).

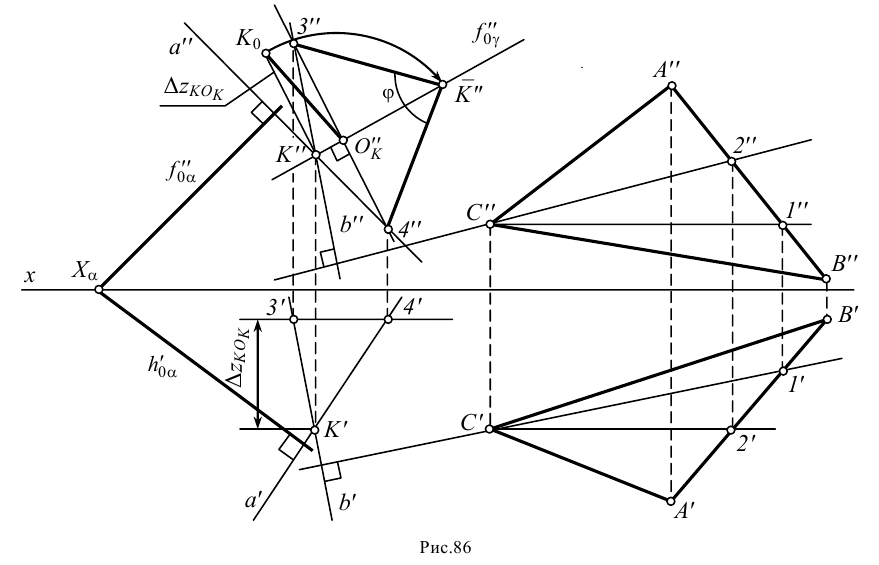

Задача решается в два этапа. На первом этапе выполняют вращение так, чтобы плоскость треугольника ABC преобразовалась в проецирующую плоскость, т.е. стала перпендикулярна к одной из плоскостей проекций. Для этого проводят горизонталь h (

Вершина С принадлежит плоскости

При этом на фронтальной проекции

На горизонтальной проекции поворачиваем оставшиеся вершины В и С вокруг оси i так, чтобы

На втором этапе проводят ось j через вершину С так, чтобы ось была фронтально проецирующая. При этом

- Заказать чертежи

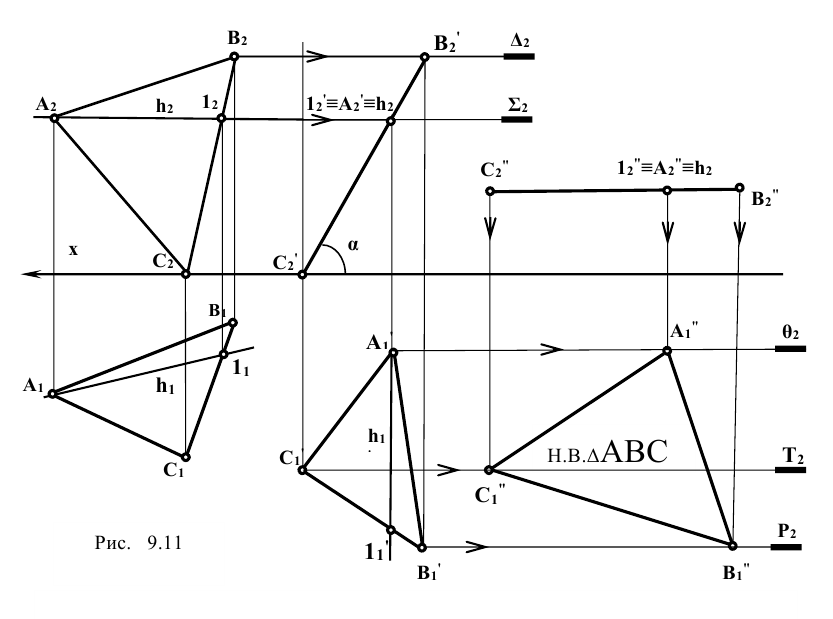

3) Решение методом плоскопараллельного перемещения (рис. 9.11).

Задача решается в два этапа. На первом этапе преобразуют чертеж так, чтобы плоскость треугольника ABC стала перпендикулярна к одной из плоскостей проекций. Для этого проводят в плоскости треугольника горизонталь h (фронтальная проекция

Плоскость треугольника перемещается в пространстве до тех пор, пока горизонталь

Для этого на свободном поле чертежа вычерчивают горизонтальную проекцию треугольника

На втором этапе, чтобы получить натуральную величину треугольника ABC, его плоскость поворачивают до тех пор, пока она не будет параллельна одной из плоскостей проекций. В рассматриваемом решении фронтальную проекцию треугольник

От нового положения фронтальной проекции

Соединив эти проекции, получают треугольник ABC в натуральную величину.

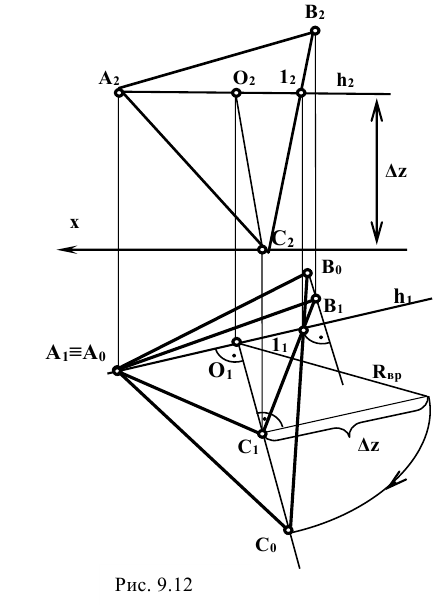

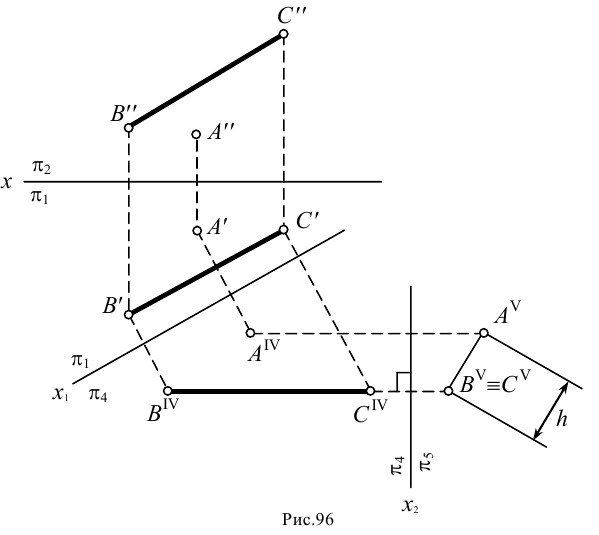

4) Решение методом вращения вокруг линии уровня (рис.9.12)

Для решения задачи этим способом необходимо повернуть плоскость треугольника вокруг линии уровня, в данном случае вокруг горизонтали, до положения, параллельного горизонтальной плоскости проекции. Через точку А в плоскости треугольника ABC проводят горизонталь h, фронтальная проекция которой будет параллельна оси х. Отмечают точку

Определяют натуральную величину радиуса вращения точки С. Для определения натуральной величины радиуса вращения используют любой метод (в данном случае способ прямоугольного треугольника) строят прямоугольный треугольник, в котором

На продолжении перпендикуляра

Треугольник

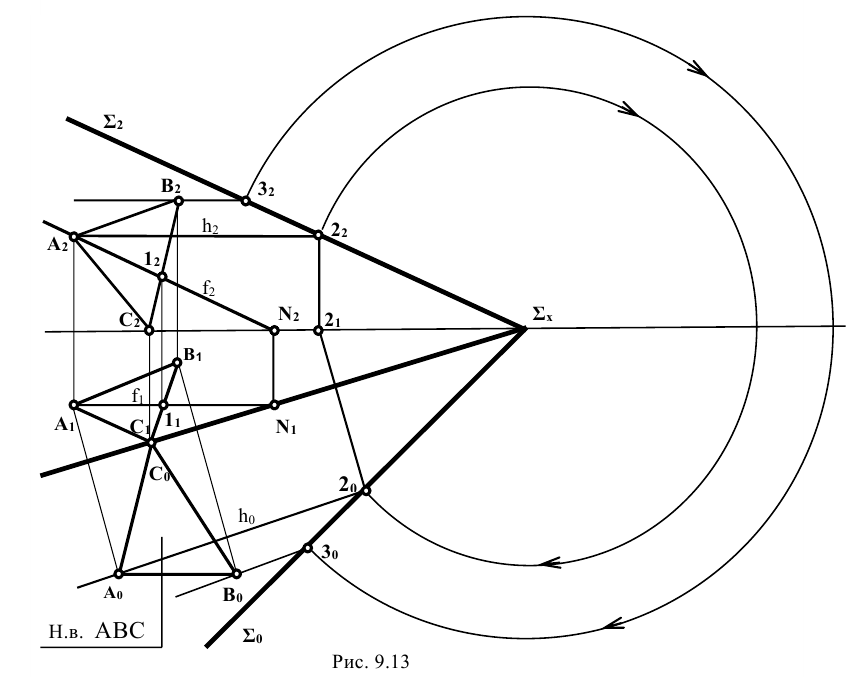

5) Решение методом совмещения (рис. 9.13).

Для решения задачи методом совмещения необходимо построить следы плоскости Σ, которой принадлежит треугольник ABC. Для этого проводят в плоскости треугольника ABC фронталь f и находят горизонтальный след этой фронтали –

Для нахождения натуральной величины треугольника ABC необходимо построить совмещенное положение плоскости Σ с горизонтальной плоскостью проекций

Поэтому, чтобы построить точку 2 в совмещенном положении

По такой же схеме строят совмещенное положение точки

Способ вращения

Способ вращения базируется на нескольких основных положениях. При вращении вокруг некоторой неподвижной прямой (оси вращения):

- каждая точка вращаемой фигуры перемещается в плоскости, перпендикулярной оси вращения;

- каждая точка вращаемой фигуры перемещается по окружности, центр которой (центр вращения) находится в точке пересечения оси с плоскостью вращения;

- радиус вращения равен кратчайшему расстоянию от вращаемой точки до оси вращения;

- точки, расположенные на оси вращения, своего положения в пространстве не изменяют.

Ось вращения может быть задана или выбрана. В последнем случае выгодно использовать в качестве оси вращения прямые частного положения, перпендикулярные или параллельные плоскостям проекций.

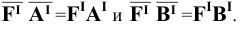

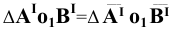

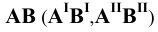

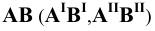

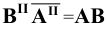

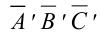

Проекции, полученные после преобразования, условимся обозначать чертой над обозначением геометрического объекта, например: горизонтальная проекция

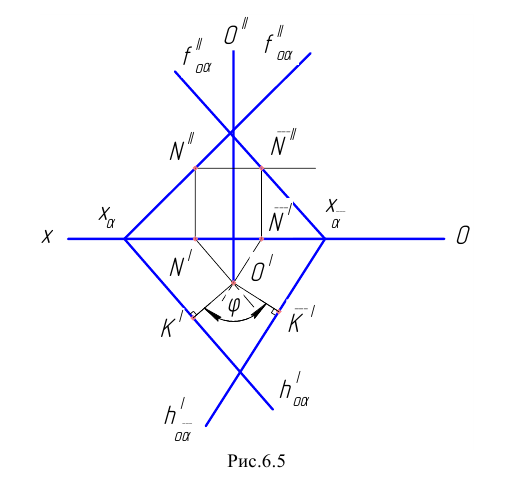

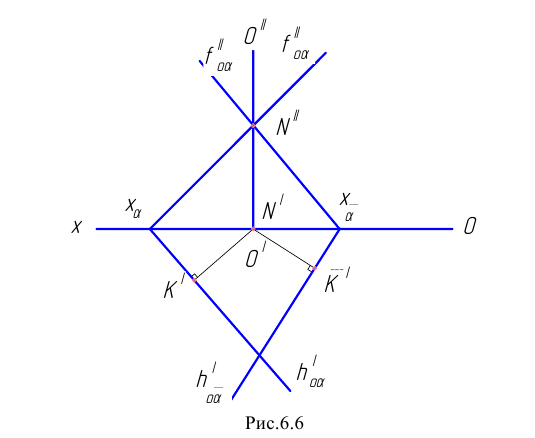

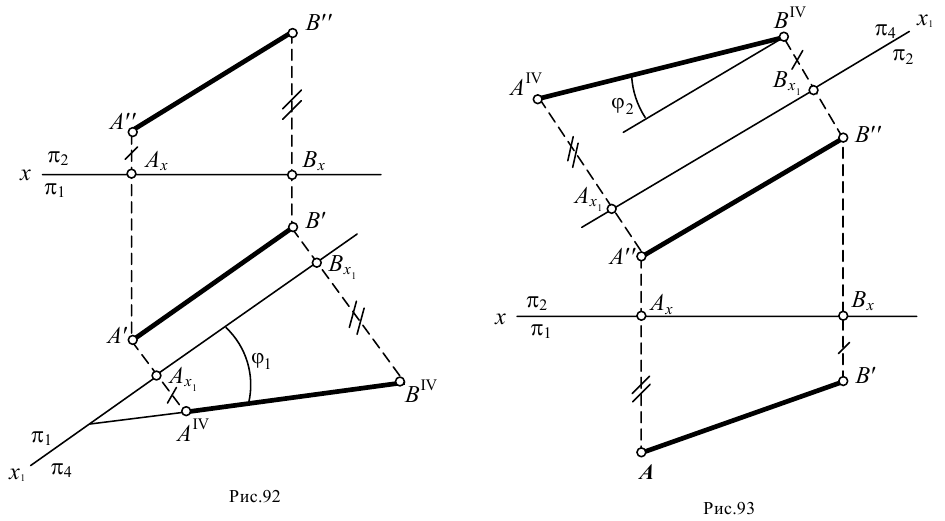

Вращение вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекций

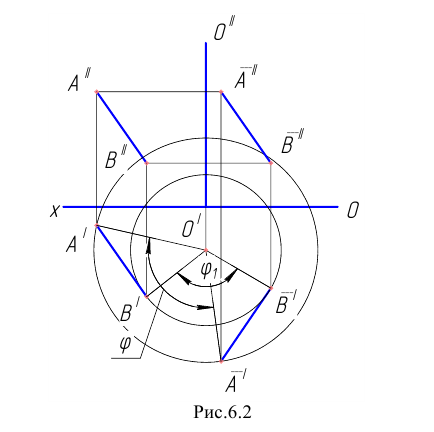

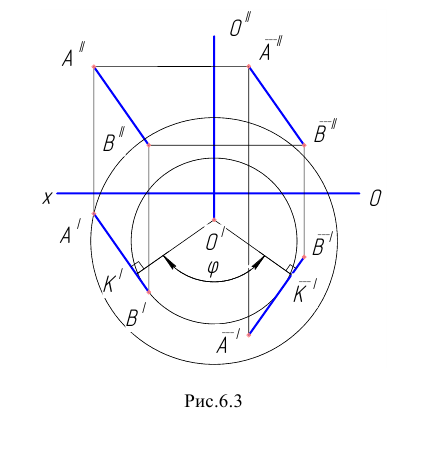

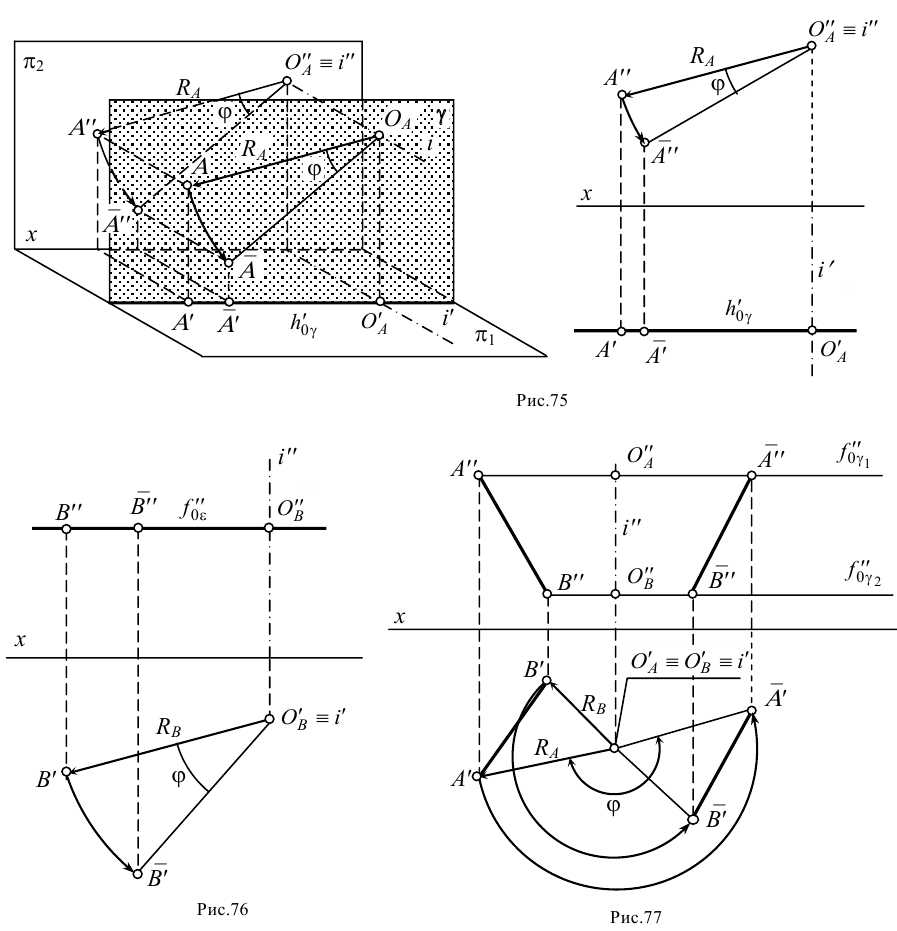

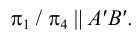

Повернем точку

Горизонтальная проекция этой траектории лежит на горизонтальном следе плоскости вращения

Теперь рассмотрим вращение некоторой точки

При вращении точки

Таким образом, при вращении точки вокруг оси, перпендикулярной одной из плоскостей проекций, проекция точки на эту плоскость перемещается по дуге окружности радиусом, равным радиусу вращения. Проекция этой точки на другую плоскость проекций перемещается по прямой, перпендикулярной оси вращения.

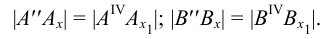

Для вращения отрезка

Горизонтальные проекции этих точек при этом перемещаются в горизонтальных плоскостях

Таким образом, при вращении отрезка прямой вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекций, длина проекции отрезка прямой на эту плоскость не изменяется.

Вращение прямой значительно упрощается, если ось проходит через одну из точек вращаемой прямой, так как при этом достаточно повернуть лишь одну точку, принадлежащую прямой. На рис.78 ось вращения

Затем отрезок

Аналогично, вращением вокруг оси, перпендикулярной плоскости

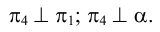

Вращение плоскости сводится к вращению вокруг заданной оси принадлежащих ей геометрических элементов (точек, прямых линий и пр.).

При вращении плоскости, заданной следами, обычно поворачивают один из ее следов и горизонталь (или фронталь) плоскости. Например, для поворота плоскости

Затем в плоскости

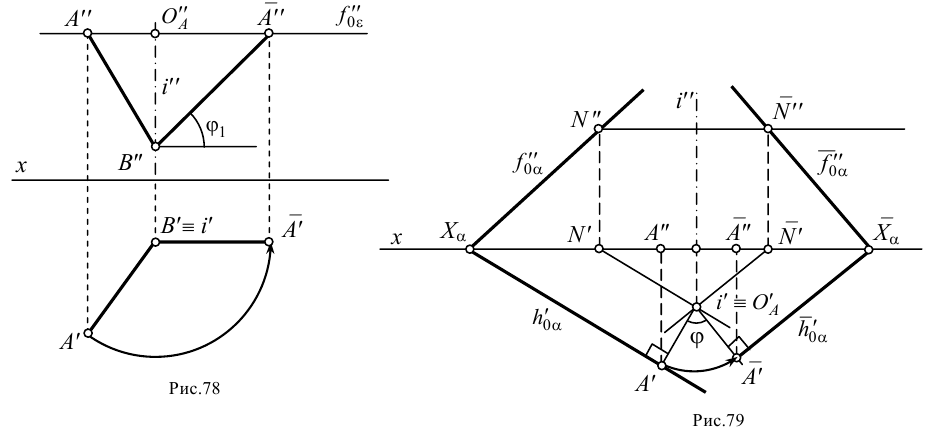

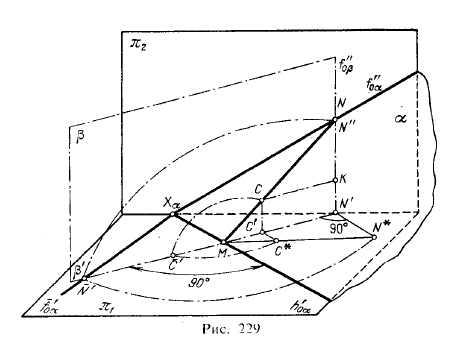

Пример 12. Определить угол наклона плоскости общего положения

Плоскость

Таким образом,

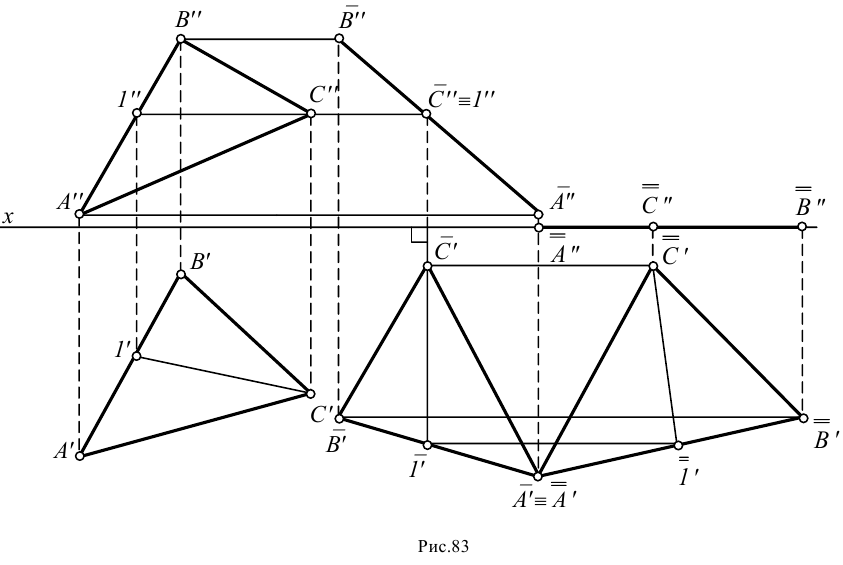

Пример 13. Определить истинную величину треугольника

Для определения истинной величины треугольника

1. Задаем ось вращения

Точка

Положение точек

2. На фронтальной плоскости проекций проекции вершин треугольника

3. Затем через

Плоскопараллельное перемещение

Плоскопараллельное перемещение представляет собой частный случай способа вращения вокруг оси, перпендикулярной плоскости проекций

Новые проекции допускается перемещать на свободное поле чертежа. При этом одна из исходных проекций рассматриваемой геометрической фигуры перемещается в требуемое положение, не изменяя своего вида и размера.

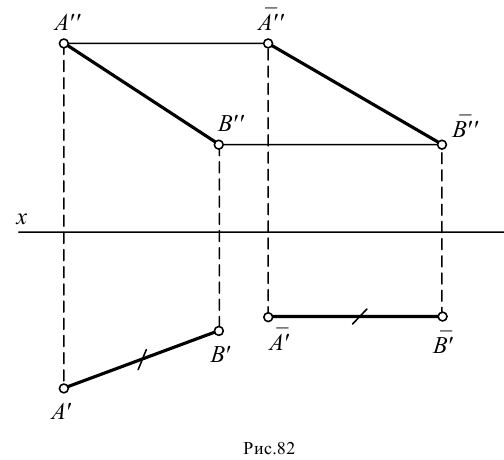

Сущность способа разберем на примере определения истинной величины отрезка прямой общего положения (рис.82). Прямую

Пример 14. Методом плоскопараллельного перемещения определить истинную величину треугольника

Так же, как и в примере 13, задача решается в два приема.

Сначала плоскость треугольника

Затем плоскость треугольника

Вращение вокруг оси, параллельной плоскости проекций

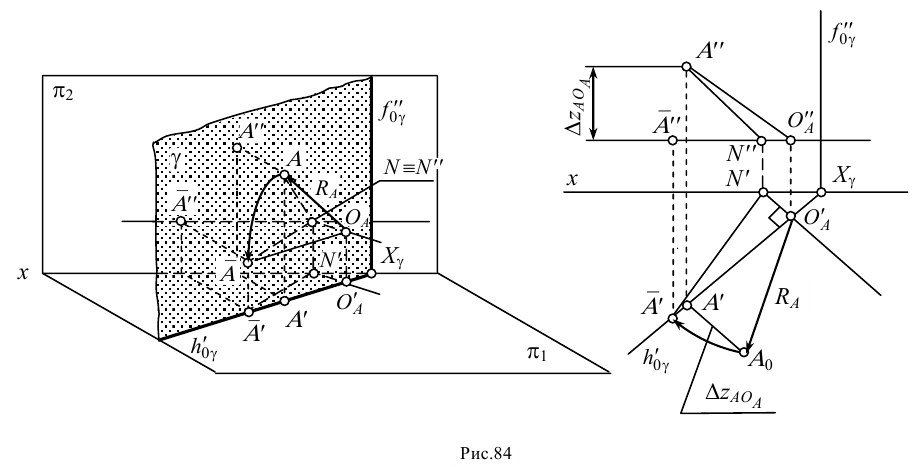

Рассмотрим вращение точки

Изобразим вращение точки

Новое положение точки

Рассмотрим треугольник

Таким образом, любую плоскую фигуру можно повернуть вокруг горизонтали в положение, параллельное горизонтальной плоскости проекций, и получить ее истинную величину.

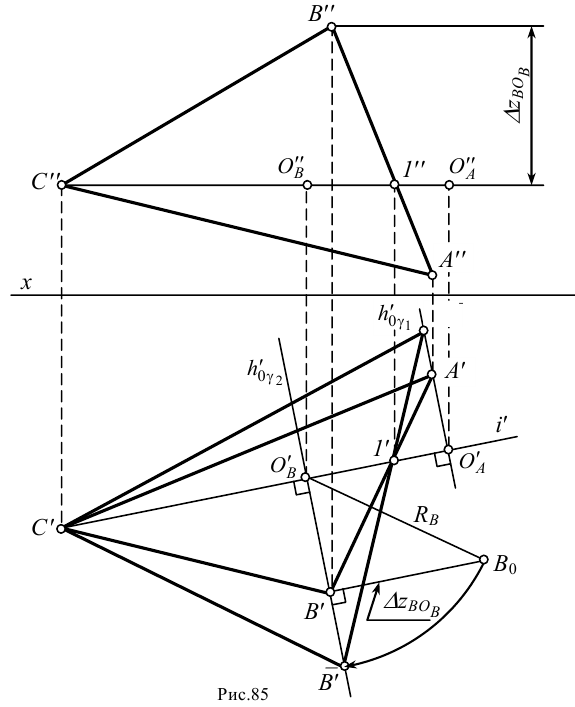

Рассмотрим определение истинной величины треугольника

При решении задачи будем руководствоваться основными положениями способа вращения:

Поскольку ось вращения

Точки

Радиусы вращения вершин

Фигура

Аналогично рассмотренному примеру можно найти истинную величину любой плоской фигуры вращением вокруг фронтали.

Пример 15. Определить истинную величину угла между двумя пересекающимися плоскостями, одна из которых задана следами (

Угол между плоскостями равен углу между перпендикулярами, опущенными из произвольной точки пространства на данные плоскости.

1. Строим проекции перпендикуляров из произвольно выбранной точки

Для плоскости, заданной треугольником

2. Угол между перпендикулярами спроецирован на горизонтальную и фронтальную плоскости проекций с искажением. Для определения истинной величины угла поворачиваем его вокруг фронтали

Определяем центр вращения точки

3. Методом прямоугольного треугольника определяем истинную величину радиуса вращения точки

Вращение плоскости вокруг одного из ее следов (способ совмещения)

Этот способ является частным случаем способа вращения вокруг оси, параллельной плоскости проекций, при котором осью вращения является один из следов плоскости. Цель вращения — совместить заданную плоскость и расположенные в ней геометрические элементы с соответствующей плоскостью проекций. Тем самым можно определить истинные размеры и форму этих элементов. При помощи способа совмещения можно решать и обратные задачи: строить проекции геометрических фигур, лежащих в заданной плоскости, по их истинным размерам и соответствующей точке привязки на плоскости.

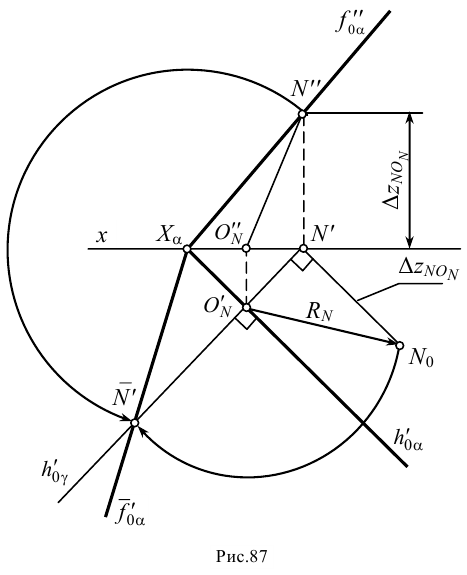

Для совмещения плоскости общего положения с плоскостью проекций достаточно совместить с ней одну точку. На рис.87 плоскость

Положение горизонтального следа

Точка

Совмещаем произвольную точку

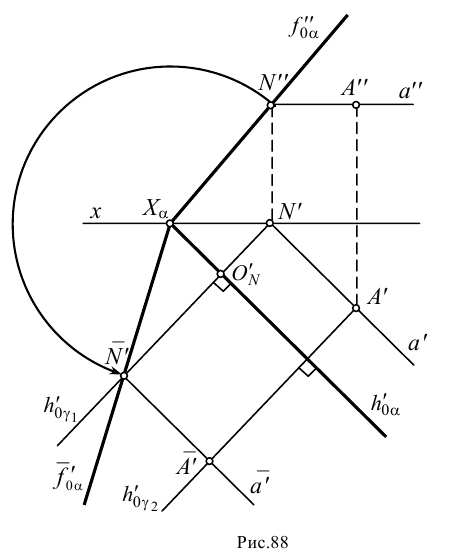

Рассмотрим пример использования способа совмещения при определении истинной величины плоской фигуры, лежащей в плоскости общего положения

Вершины треугольника

Треугольник

Метод перемены плоскостей проекций

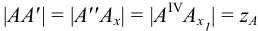

Суть данного метода заключается в том, что положение проецируемых геометрических элементов в пространстве остается неизменным, а в существующую систему плоскостей проекций вводится одна (или несколько) плоскостей проекций, по отношению к которой тот или иной геометрический элемент будет занимать какое-либо частное положение. Новые проекции точек при введении дополнительных плоскостей проекций обозначают римскими цифрами: например,

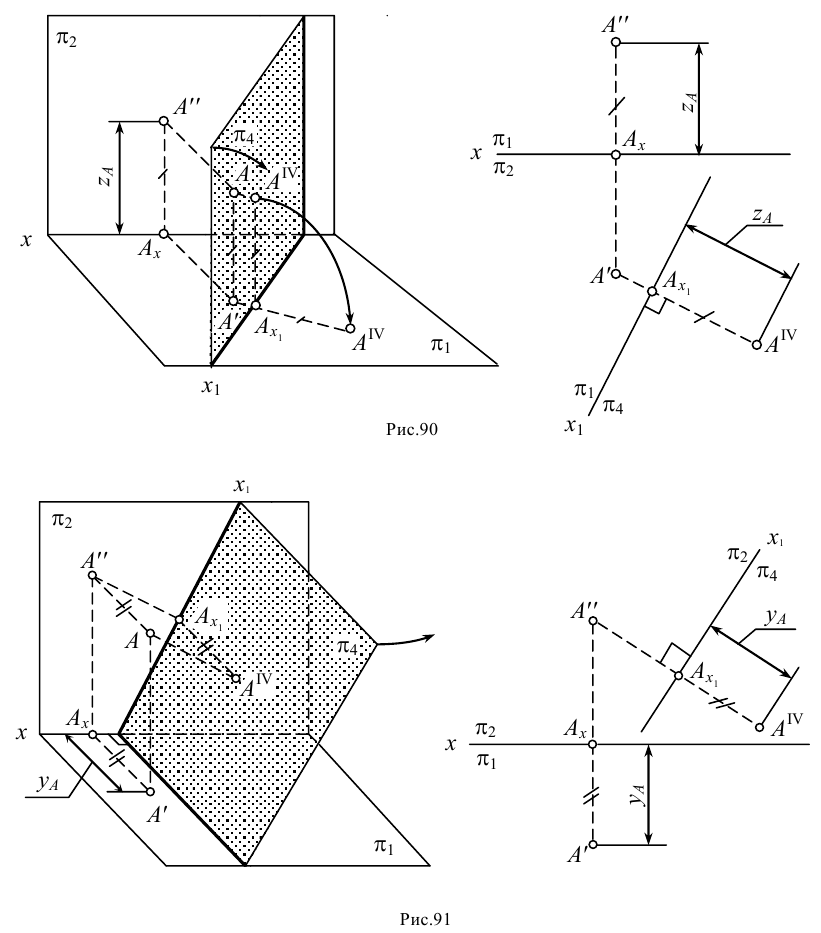

Пусть задана точка

Для получения эпюра (рис.90) плоскость

Для построения проекции

Дополнительная плоскость проекций

При помощи метода перемены плоскостей проекций значительно упрощается решение задач, связанных с определением расстояний и углов между геометрическим объектами.

Примеры решения задач методом перемены плоскостей проекций

Пример 16. Определить истинную величину отрезка прямой

Для определения истинной величины отрезка

Выполняем переход от системы плоскостей

Для построения проекций точек

Истинной величиной отрезка

Пример 17. Определить истинную величину отрезка прямой

Вводим новую плоскость проекций

Строим новую ось

и новые проекции точек

Истинной величиной отрезка

Пример 18. Определить угол наклона плоскости

Для определения угла наклона плоскости

Введем плоскость проекций

Если плоскость

Для построения второго следа плоскости

Через точку схода следов

Пример 19. Определить истинную величину расстояния от точки

В плоскости треугольника строим горизонталь

Тогда и плоскость треугольника

Поскольку плоскость треугольника

Пример 20. Определить расстояние от точки

Вводим дополнительную плоскость проекций

Проводим новую ось

После этого вводим вторую дополнительную плоскость проекций

На эпюре новая ось

Пример 21. Определить кратчайшее расстояние между скрещивающимися прямыми

Вводим первую дополнительную плоскость проекций

На эпюре вычерчиваем новую ось проекций параллельно фронтальной проекции прямой

Строим проекции заданных прямых на плоскости

Вводим вторую дополнительную плоскость проекций

На эпюре строим новую ось перпендикулярно проекции

Строим проекции прямых

Полученное решение можно дополнить построением проекций перпендикуляра

Чтобы построить проекцию точки

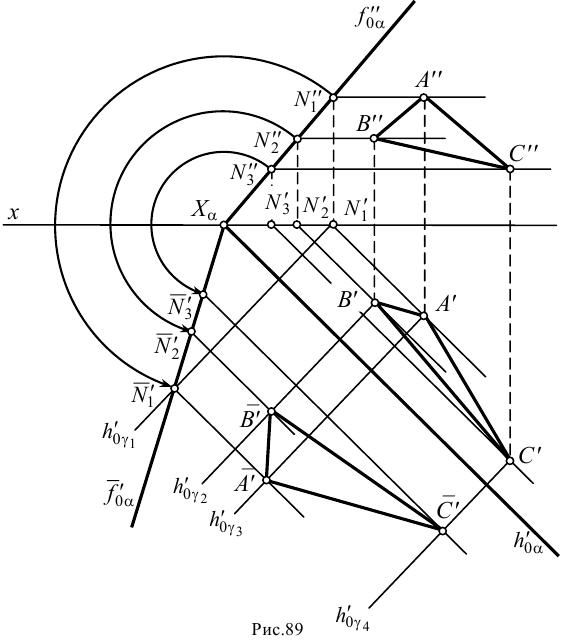

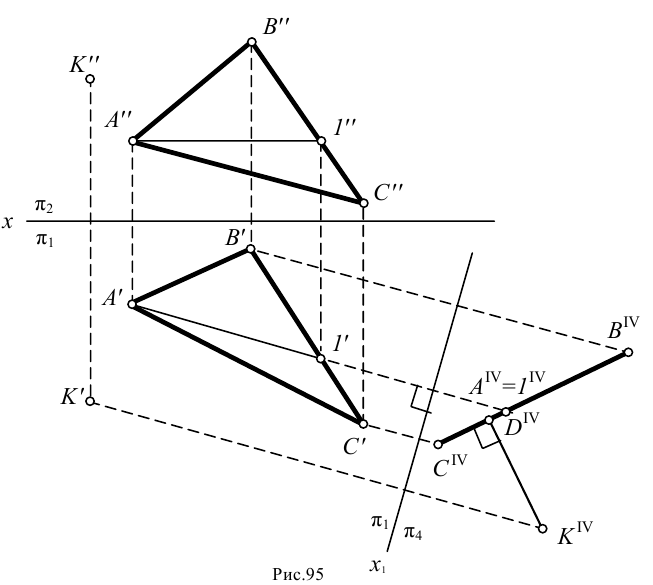

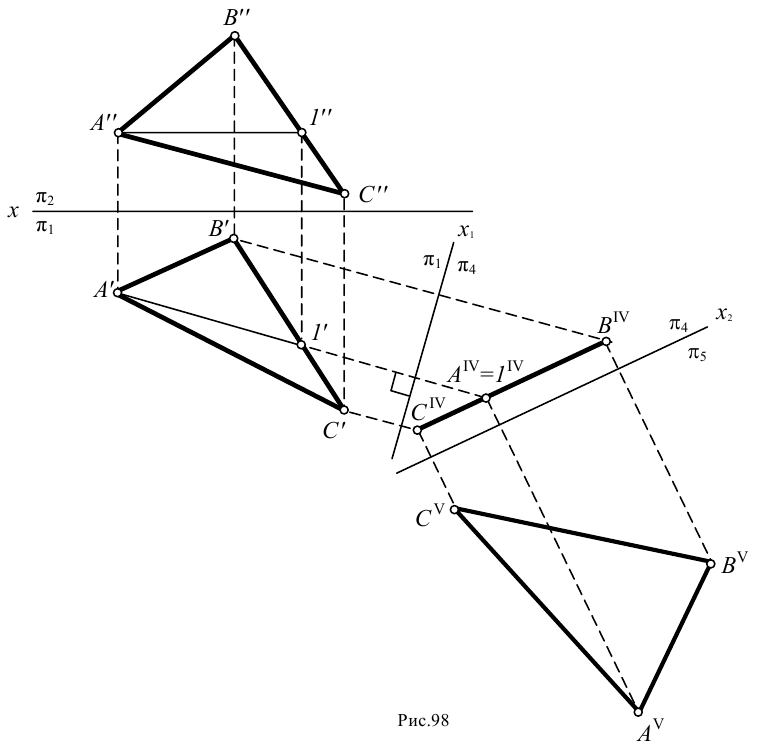

Пример 22. Определить истинную величину треугольника

Сначала так же, как в примере 19, переходим от системы

Для этого в плоскости треугольника проводим горизонталь

Поскольку плоскость треугольника

Теперь вводим вторую дополнительную плоскость проекций

Ось проекций

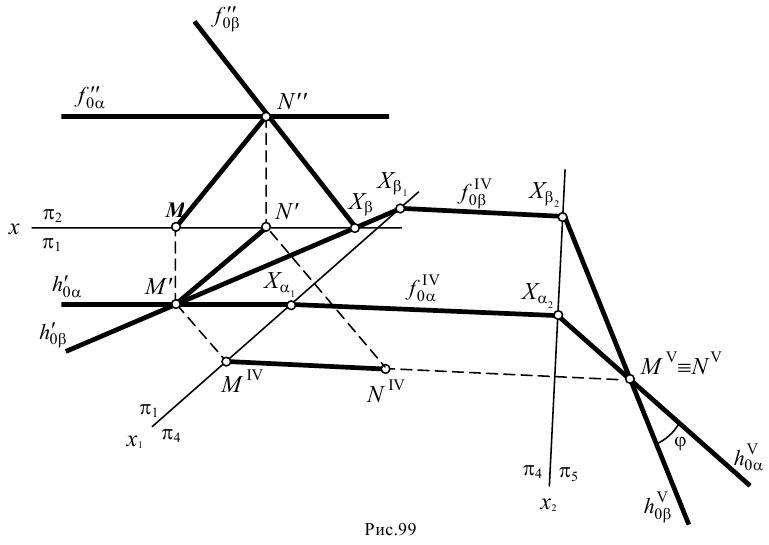

Пример 23. Определить угол между двумя пересекающимися плоскостями

Угол между пересекающимися плоскостями может быть построен в плоскости, перпендикулярной линии пересечения этих плоскостей. Следовательно, в первую очередь необходимо построить на эпюре проекции линии пересечения плоскостей

После этого вводим первую дополнительную плоскость проекций

На эпюре новая ось

Далее строим проекции линии пересечения

Далее вводим вторую дополнительную плоскость проекций — плоскость

На эпюре строим ось

В пересечении следов

В результате проведенных построений плоскости

- Взаимное положение прямой и плоскости

- Решение метрических задач

- Тени в ортогональных проекциях

- Кривые поверхности

- Кривые линии

- Образование и задание поверхности на чертеже

- Пересечение поверхности плоскостью и прямой

- Развертки поверхностей

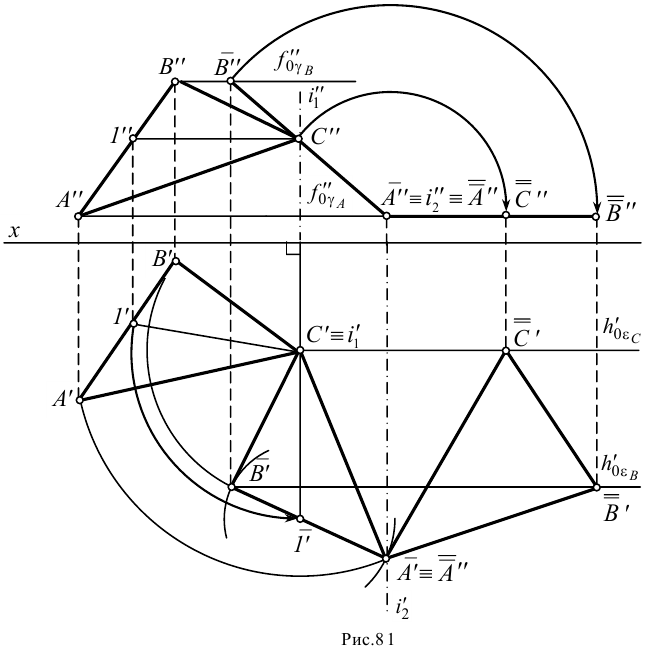

Поворот плоской фигуры вокруг ее горизонтали. Для определения формы и размеров плоской фигуры можно ее повернуть вокруг принадлежащей ей горизонтали так, чтобы в результате вращения фигура расположилась параллельно плоскости π1.

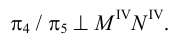

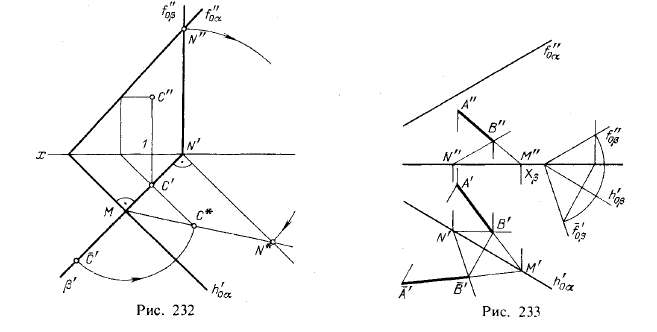

Рассмотрим сначала поворот точки (рис. 226). Точка В вращается вокруг некоторой горизонтально расположенной оси ON», описывая дугу окружности, лежащую в пл. α. Эта плоскость перпендикулярна к оси вращения и, следовательно, является горизонтально-проецирующей; поэтому горизонтальная проекция окружности, описываемой точкой В, должна находиться на α’.

Если радиус ОВ займет положение, параллельное пл. π1 то проекция О’B‘ окажется равной ОВ, т. е. равной натуральной величине радиуса ОВ.

Теперь рассмотрим рис. 227. На нем показан поворот треугольника АВС. В качестве оси вращения взята горизонталь AD. Точка А, расположенная на оси

1) Получающаяся при этом проекция куба на пл. π2 (рис. 225) совпадает с изображением куба в прямоугольной изометрической проекции, изучаемой в курсе черчения средней школы.

вращения, останется на месте. Следовательно, для изображения горизонтальной проекции треугольника после поворота надо найти положение проекций других двух его вершин. Опуская из точки В’ перпендикуляр на A’D’, находим горизонтальную проекцию центра вращения — точку О’ и горизонтальную проекцию радиуса вращения точки В — отрезок О’В’, а затем фронтальную проекцию центра вращения — точку О» и фронтальную проекцию радиуса вращения точки В — отрезок 0″В». Теперь надо определить натуральную величину радиуса вращения точки В. Для этого применен способ, указанный в § 13, т. е. построение прямоугольного треугольника. По катетам О’В’ и В’В* = В»1″ строим прямоугольный треугольник О’В’В*, гипотенуза его равна радиусу вращения точки В.

Теперь можно найти положение точки B‘, а затем точки С‘, причем не определять радиус вращения точки С, а найти положение точки С‘ в пересечении двух прямых, из которых одна является перпендикуляром, проведенным из точки С’ к прямой A’D’, а другая проходит через найденную точку B‘ и точку D’ (горю зонтальную проекцию точки D, принадлежащей стороне ВС и расположенной на оси вращения).

Проекция А’B‘С‘ выражает натуральную величину ΔАВС, так как после поворота плоскость треугольника параллельна пл. π1. Фронтальная же проекция треугольника совпадает с фронтальной проекцией горизонтали, т. е. представляет собой прямую линию.

На рис. 227 дано построение для случая, когда горизонталь проведена вне проекций треугольника. Это позволяет избежать наложения проекций одной на другую, но чертеж занимает большую площадь.

Если требуется повернуть плоскую фигуру до положения параллельного пл. π2, то за ось вращения надо выбрать фронталь.

Обратим внимание на то, что в построении, показанном на рис. 226, фронтальная проекция радиуса вращения точки В не участвует. Очевидно, поняв сущность построения, можно не строить этой проекции. Пример дан на рис. 228, где показан поворот плоскости, заданной точкой К и прямой АВ, до положения, параллельного пл. π1. Поворот совершен вокруг горизонтали KD. Горизонталь проведена через точку К, которая, следовательно, останется «неподвижной». Остается повернуть прямую АВ вокруг KD, точнее, повернуть, например, только точку А, так как точка D на прямой АВ также «неподвижна»: она принадлежит оси вращения. Проведя А’О’⊥ K’D’, т. е. наметив положение горизонтального следа той горизонтально-проецирующей плоскости, в которой находится и поворачивается точка А, получаем точку О’ — горизонтальную проекцию центра вращения точки А и О’А’ — горизонтальную проекцию радиуса вращения точки А. Теперь находим натуральную величину радиуса вращения RA как гипотенузу треугольника О’А’А*, в котором катет А’А*_= А»С». Найдя точку А’ — горизонтальную проекцию точки А после поворота, проводим А’В’ — горизонтальную проекцию прямой АВ после поворота, пользуясь точкой D’. Итак, мы обошлись без фронтальных проекций центра вращения и радиуса вращения.

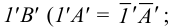

Поворот плоскости вокруг ее следа до совмещения с соответствующей плоскостью проекций 1). Если плоскость вращать вокруг ее следа до совмещения с плоскостью проекций, в которой расположен этот след, то отрезки линий и фигуры, расположенные в плоскости, изобразятся без искажения. Очевидно, это построение аналогично по своему содержанию повороту плоскости вокруг ее горизонтали или фронтали до параллельности соответствующей плоскости проекций: следы плоскости можно рассматривать — горизонтальный след как «нулевую» горизонталь плоскости, фронтальный — как «нулевую» фронталь.

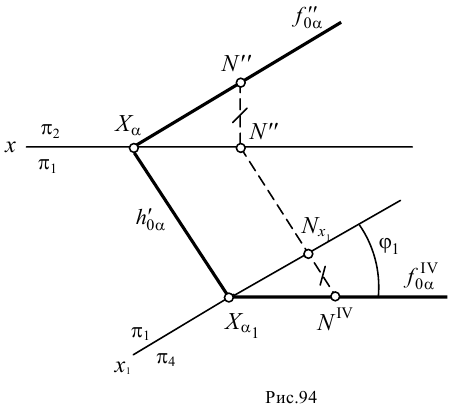

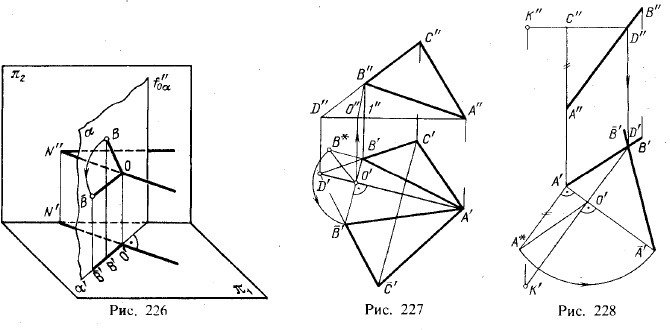

На рис. 229 показано совмещение плоскости общего положения α с плоскостью π1 причем поворот произведен вокруг h’0α в направлении от плоскости π2 к зрителю.

В положении совмещения с пл. π1 на пл. α окажутся две пересекающиеся прямые — след h’0α и прямая f«0α которая представляет собой след f»0α, совмещенный с пл. π1.

1) Этот случай известен также под названием «способ совмещения».

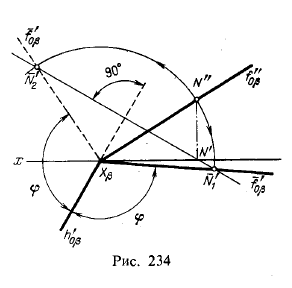

След h’0α как ось вращениπ1 не меняет своего положения; точка пересечения следов также не меняет своего положения, а потому, если бы требовалось указать совмещенное положение следа f»0α то достаточно было бы найти еще одну точку этого следа (кроме точки Xα) в положении совмещения в пл. π1. Найдем совмещенное положение какой-нибудь точки N, лежащей на следе f»0α. Эта точка опишет дугу окружности в пл. β, перпендикулярной к оси вращения; центр этой дуги лежит в точке М пересечения пл. β со следом h’0α. Описывая из точки М дугу радиусом MN в пл. β мы получаем в пересечении этой дуги с β’ точку N’ на пл. π1. Проведя через Xα, и N‘ прямую, получим f‘0α. Так как отрезок XαN не изменяет своей величины при вращении плоскости, то, очевидно, точку N‘ можно получить в пересечении β’ с дугой, описанной в пл. π1, из Хα радиусом XαN.

На чертеже (рис. 230) на следе f»0α выбрана произвольная точка N (она совпадает со своей проекцией N»); через ее проекцию N’ проведена прямая N’M, перпендикулярная к оси вращения — следу h’0α. На этой прямой должна лежать точка N после совмещения с пл. π1 на расстоянии от точки М, равном радиусу вращения точки N, или на расстоянии XαN” от точки Хα. Длину радиуса вращения можно определить как гипотенузу прямоугольного треугольника с катетами MN’ и N’N* (N’N* = N»N’). Проводя из точки М дугу радиуса MN* или из точки Xα дугу радиуса ХαN», получаем на прямой N’M совмещенное с пл. π1 положение точки N — точку N’. Проведя через точки Хα и N‘ прямую, получим совмещенное положение следа f»0α — прямую f’0α.

Вернемся к рис. 229 и рассмотрим на нем совмещение точки С с пл. π1

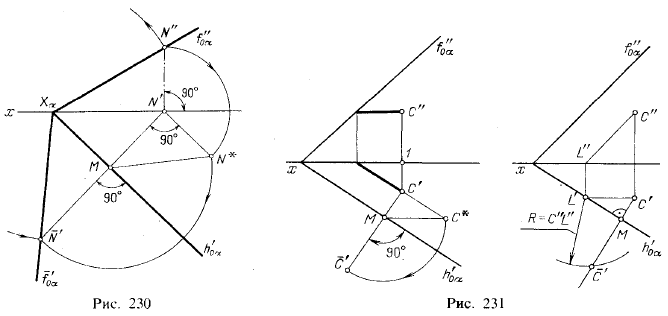

Нахождение совмещенного положения точки С с пл. π1 показано на рис. 231 слева. Через точку С’ проведена прямая С’М, перпендикулярная к h’0α. Радиус вращения МС* найден как гипотенуза прямоугольного треугольника, у которого один катет СМ, а другой катет С’С* = С»1. Радиусом МС* проводим из точки М дугу и засекаем на продолжении прямой СМ точку С‘ — положение точки С в пл. π1.

Это построение можно выполнить и так, как показано на рис. 231 справа. Установив положение точки С в пл. α при помощи фронтали и проведя прямую С’М перпендикулярно к h’0α, засекаем эту прямую из точки L’, как из центра, дугой, радиус которой равен отрезку С»L», т. е. натуральной величине отрезка CL в пл. α. В совмещении эта величина сохраняется: C‘L’ = СL

Если в плоскости дан отрезок прямой, то, найдя совмещенное положение концов этого отрезка, мы получаем натуральную величину отрезка.

Как известно, каждая горизонталь, взятая в пл. α, располагается параллельно h’0α, а фронталь — параллельно f»0α поэтому, если придется находить совмещенное положение горизонтали или фронтали, достаточно будет найти совмещенное положение их следа, через который и провести прямую, параллельную соответственно h’0α или f«0α (если пл. α совмещена с пл. π1)

Этим мы воспользуемся для обратного построения. Пусть задана точка С‘ — совмещенное с пл. π1 положение точки С; требуется найти проекции точки С, если она должна_лежать в пл. α, заданной следами (см. также рис. 229).

Когда точку С‘ «поднимают в пространство», то горизонтальная ее проекция — точка С’ — перемещается по прямой СN’ (рис. 232), перпендикулярной к h’0α т. е.

по следу β’ плоскости вращения β. Точка С в пространстве должна лежать на линии пересечения плоскости α с плоскостью вращения (рис. 229) на расстоянии МС‘ от точки М.

Построим на пл. π1 прямоугольный треугольник MN’N*, у которого сторона N’N* = N»N’ (рис. 232) и который, следовательно, равен треугольнику MN’N» в пространстве.

Откладывая на гипотенузе MN* от точки М отрезок МС‘ (радиус вращения), получаем точку С*. Проведя через нее прямую, перпендикулярную к MN’, получим точку С’ — искомое положение горизонтальной проекции точки С.

Точка С» должна находиться на перпендикуляре, проведенном из точки С’ к оси х на расстоянии С»1, равном С’С*.

Если надо «поднять в пространство» отрезок прямой линии, то следует в общем случае поднять две его точки так, как это только что было указано, или использовать так называемую «неподвижную» точку. Это показано на рис. 233, где надо было «поднять в пространство» (т. е. на пл. α) отрезок АВ, заданный в совмещенном с пл. положении (A‘B‘). Построение несколько усложнено тем, что точка пересечения следов f»0α и h’0α считается недоступной.

Построена вспомогательная пл. β||α, и найден след f‘0β совмещении с пл. π1. Так как β||α то f‘0β определяет направление фронталей как пл. β, так и пл. α в совмещенном с пл. π1 положении. Поэтому, проведя B‘N’||f‘0β, получаем в совмещении с пл. π1 фронталь пл. α, на которой расположена в пространстве точка В. Построив проекции этой фронтали, находим на них проекции В’ и В». Если же теперь продолжить прямую A‘B‘ до пересечения в точке М’ со следом h’0α, то на прямой, проходящей через эту «неподвижную» точку М’ и через построенную проекцию В’, расположится горизонтальная проекция А’В’. Проекция А»В» получится на прямой, проходящей через точки М» и В».

Нами рассмотрено совмещение плоскости с горизонтальной плоскостью проекций, причем вращение плоскости производилось вокруг горизонтального следа. Если требуется совместить ее с фронтальной плоскостью проекций, то следует вращать плоскость вокруг ее фронтального следа.

Если горизонтально-проецирующую плоскость вращать вокруг ее фронтального следа до совмещения с пл. π2, то горизонтальный след плоскости после Совмещения расположится на оси проекций. Также, если фронтально-проецирующую плоскость вращать вокруг ее горизонтального следа до совмещения с пл. π1 то фронтальный след плоскости расположится на оси проекций.

На рис. 234 изображена плоскость с тупым углом между следами f»0β и h’0β в совмещении с пл. π1 при «вращении на зрителя» и при вращении в обратном направлении.

Вопросы к §§ 36-37

- Можно ли показать на чертеже поворот, например, прямой вокруг оси, перпендикулярной к пл. π1, или пл. π2, не изображая самой оси? На чем основан такой прием?

- Какое название встречается для вращения без изображения оси?

- Как располагается плоскость вращения точки, если ось вращения последней лишь параллельна пл. π1 или пл. π2, но не перпендикулярна ни к π1 ни к π2? Почему при этом приходится определять натуральную величину радиуса вращения?

- Что служит признаком достижения горизонтального положения плоскости, заданной горизонталью и точкой, при повороте вокруг этой горизонтали и где получается фронтальная проекция точки после поворота?

- Что понимается под названием «способ совмещения»?

- Что понимается под названием «подъем в пространство»?

6.1. Сущность способа.

Сущность способа

вращения состоит в изменении положения

объекта, заданного на эпюре, таким

образом, чтобы определенные его элементы

заняли относительно плоскостей проекций

частное положение и проецировались без

искажения.

Начиная преобразование

этим способом, надо подготовить аппарат

вращения: ось, центр и радиус вращения.

По положению оси

вращения различают несколько видов

этого способа.

Вращение вокруг

оси, перпендикулярной плоскости проекций.

При вращении точки в пространстве вокруг

оси, перпендикулярной горизонтальной

плоскости проекций, проекции точки

перемещаются так: горизонтальная – по

окружности, фронтальная – по прямой,

параллельной оси проекций (или

перпендикулярной оси вращения) (рис.40).

Если ось вращения

перпендикулярна фронтальной плоскости

проекций, то на эпюре получается обратная

картина (рис.41).

Чтобы повернуть

вокруг оси прямую линию, достаточно

вращать ее точки на один и тот же угол.

При вращении плоскости следует вращать

определяющие ее элементы: три точки,

прямую и точку и т.д. Этим способом удобно

определять натуральную величину отрезка

прямой и угол наклона ее к плоскости

проекций, при этом ось вращения рационально

провести через одну из точек прямой

линии, чтобы избежать лишних построений.

Определить

натуральную величину отрезка прямой

АВ (рис.

42)

Чтобы прямая

проецировалась в натуральную величину,

она должна располагаться параллельно

какой — либо плоскости проекций, а значит,

одна ее проекция должна быть параллельна

оси проекций:

АВ ||

П1;

Â2B2

||

ОХ; ось

вращения проходит через точку В;

1

B 1

— натуральная величина АВ.

Рис. 42

6.2. Вращение вокруг горизонтали или фронтали.

При вращении точки

в пространстве вокруг горизонтали

горизонтальная проекция точки перемещается

по прямой, перпендикулярной проекции

горизонтали, а фронтальная — по эллипсу

(искаженной проекции окружности

вращения). При решении задач этот эллипс

не строится.

Отрезок

О1А0

– натуральная

величина радиуса вращения точки А;

отложив его

на линии, перпендикулярной h1,

мы точку перемещаем в плоскость,

параллельную горизонтальной плоскости

проекций П1

(рис.43)

Пример: Определить

натуральную величину треугольника АВС

(рис. 44).

Рис. 44

За ось вращения i

примем горизонталь h

и повернем треугольник АВС

вокруг нее

как вокруг оси вращения до положения,

параллельного плоскости П1;

точки А

и 1

остаются

неподвижными, а В

и С

вращаются.

Способом прямоугольного треугольника

определяем натуральные величины радиусов

вращения, а траектории движения на П1

перпендикулярны

линии i1.

Новое положение

точки С — С0

можно

найти как пересечение двух

траекторий вращения С1ОС1

и В011,

которая уже лежит в плоскости, параллельной

горизонтальной плоскости проекций.

A1B0C0

– натуральная величина треугольника

АВС.

6.3. Плоскопараллельное перемещение (вращение без указания оси).

При вращении прямой

линии, плоскости и любого другого

объекта, их проекции на плоскости,

перпендикулярной оси вращения, сохраняют

свою величину и форму. Вторые проекции

объекта перемещаются по прямым,

перпендикулярным проекции оси вращения

(или линиям связи). Эти свойства проекций

позволяют перемещать данный объект в

частное положение, используя свободное

поле эпюра, без нанесения проецирующих

осей вращения.

На рис. 45 отрезок

АВ повернем

на некоторый угол вокруг условной оси,

перпендикулярной

горизонтальной

плоскости проекций. Из положения АВ

он переместится

в положение А1В1;

горизонтальная

проекция отрезка А1В1

займет

положение А11В11;

|А1В1|=

|А11В11|.

Пример. Определить

натуральную величину отрезка AB

(рис. 46).

Одна проекция

отрезка AB

должна быть

расположена параллельно оси Х.

Повернем A1B1,

до такого положения, при этом фронтальные

проекции точек переместятся по линиям,

параллельным оси Х, сохраняя проекционную

связь.

Длина А21В21

равна натуральной величине отрезка AB.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Метод вращения вокруг оси

Одним из наиболее эффективных методов определения метрических характеристик плоских фигур является вращение вокруг оси, в качестве которой обычно используют линию уровня или проецирующую прямую.

Содержание

- Способ вращения вокруг проецирующей прямой

- Способ вращения вокруг линии уровня

Способ вращения вокруг проецирующей прямой

Перемещение точки при её вращении вокруг проецирующей прямой является частным случаем параллельного перемещения и подчиняется следующим правилам.

- Траектория движения точки – дуга окружности с центром, расположенным на оси вращения. Радиус окружности равен расстоянию между точкой и осью вращения.

- При вращении точки вокруг прямой, перпендикулярной фронтальной плоскости проекции, фронтальная проекция точки перемещается по дуге окружности, а горизонтальная – параллельно оси X.

- При вращении точки вокруг прямой, перпендикулярной горизонтальной плоскости проекции, горизонтальная проекция точки перемещается по дуге окружности, а фронтальная – параллельно оси X.

Руководствуясь рассмотренными правилами, повернем отрезок CD в положение, параллельное фронтальной плоскости проекции. В качестве оси вращения i будем использовать горизонтально проецирующую прямую, проведенную через точку D.

При повороте отрезка положение точки D не изменится, поскольку она лежит на оси i. Точку C’ переместим по дуге окружности радиусом C’D’ в положение C’1 так, чтобы выполнялось условие C’1D’1 || X. Для нахождения точки C»1 из C» проведем прямую, параллельную оси X, до пересечения её с линией связи, восстановленной из т. C’1.

На следующем рисунке показан способ перевода отрезка в горизонтально проецирующее положение. Построения выполнены в два этапа и описаны ниже.

Сначала вращением вокруг оси i1 CD перемещают в положение C1D1, параллельное фронтальной плоскости проекции. После этого вращением вокруг оси i2 отрезок переводится в искомое положение C2D2, где он перпендикулярен горизонтальной плоскости проекции.

Расположение осей вращения выбирают исходя из удобства дальнейших построений. В нашей задаче горизонтально проецирующая прямая i1 проходит через точку D, а проекция i»2 фронтально проецирующей прямой i2 лежит на продолжении отрезка C»1D»1.

Способ вращения вокруг линии уровня

Действенным и наиболее рациональным приемом решения задач, в которых требуется определить натуральную величину угла, является способ вращения вокруг линии уровня.

Основные правила построения

- Радиус вращения точки равен расстоянию между точкой и линией уровня, выполняющей роль оси. Натуральную величину радиуса определяют методом прямоугольного треугольника.

- При вращении вокруг горизонтали h точка перемещается по окружности, которая проецируется на горизонтальную плоскость в отрезок прямой, перпендикулярный горизонтальной проекции горизонтали h’. На фронтальную плоскость окружность, по которой движется точка, проецируется в эллипс. Строить его нет необходимости.

- При вращении вокруг фронтали f точка перемещается по окружности, которая проецируется на фронтальную плоскость в отрезок прямой, перпендикулярный фронтальной проекции фронтали f». Вместе с тем горизонтальная проекция линии перемещения представляет собой эллипс, строить который не обязательно.

Рассмотрим, как определить действительную величину угла между прямыми a и b, пересекающимися в точке A. Построения представлены на рисунке и выполнены согласно алгоритму, который описан ниже.

Алгоритм решения

- Проводим фронтальную проекцию h» горизонтали h. Она пересекает прямые a» и b» в точках 1» и 2». Определяем горизонтальные проекции 1′ и 2′ и через них проводим h’.

- Находим центр вращения O. Его горизонтальная проекция O’ лежит на пересечении прямой h’ с перпендикуляром, проведенным из A’ к h’.

- Определяем натуральную величину радиуса вращения R = O’A’0. Для этого строим прямоугольный треугольник O’A’A’0, катет которого A’A’0 равен расстоянию от A» до h».

- Проводим дугу окружности радиусом R до пересечения её с прямой O’A’ в точке A’1. Соединяем A’1 с точками 1′ и 2′. Искомый угол ϕ построен.

Есть прямоугольник, чьи вершины заданы левой верхней точкой (x1, y1) и правой нижней (x2, y2). Необходимо произвести вращение прямоугольника вокруг произвольной точки (x0, y0) на угол α и найти координаты всех вершин после поворота.

Теория

Используем аффинные матрицу поворота и матрицу переноса. Формулы для нахождения координат при повороте следующие:

Точка вокруг которой хотим повернуть изображение имеет координаты O (x0, y0) . Чтобы получить значение x и y для формул выше, необходимо их нормализовать.

Смещение D(x,y) определяет, куда хотим поместить точку вращения после поворота. В подавляющем большинстве случаев оно равно точке вращения.

Окончательный вид формул:

Интерактив

На интерактиве ниже работают только эти формулы. «Произвольная» точка вращения зазывно мигает. Дескать, можно таскать. За вершины «не-повернутого» серого прямоугольника также можно таскать, меняя тем самым исходные координаты. При изменении координат происходит масштабирование с таким расчетом, чтобы «влез» процесс поворота. Делать на всю ширь возможных орбит смысла не увидел, т.к. они могут быть астрономически большими.

Переключатель «Математическая координатная сетка» показывает родную для математиков систему координат с центром координат посередине и осью Y, направленной вверх. Если режим выключен, демонстрируется координатная сетка, привычная для программистов — начало координат в левом верхнем углу и ось Y направлена вниз.

Переключатель «Анимация» включает плавное изменение угла с целью медитативного эффекта познания сущего.

Вращать вокруг центра прямоугольника

Все координаты находятся в отрицательном секторе!

При отключенном режиме математической сетки данные могут быть не видны!

Чтобы их увидеть включите режим математической сетки и сдвиньте точку вращения в положительный сектор, который находится в правом верхнем квадранте.

Get a better browser, bro…

Математическая координатная сетка

Немного кода

Delphi

|

// Посчитать координаты точки повернутой на Angle радиан function CalcAnglePoint(const ACenter, APoint: TPointF; const Angle: Single): TPointF; var sn,cs: single; begin SinCos(Angle, sn, cs); Result.X := (APoint.X—ACenter.X) * cs — (APoint.Y—ACenter.Y) * sn + ACenter.X; Result.Y := (APoint.X—ACenter.X) * sn + (APoint.Y—ACenter.Y) * cs + ACenter.Y; end; |

JavaScript

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 |

// расчет координат вершин по углу и центру вращения // angle — угол в радианах // center — точка, вокруг которой происходит вращение // points — массив с координатами вершин прямоугольника // vpoints — массив с повернутыми координатами вершин // массивы points и vpoints должны быть одной размерности ssin = Math.sin(angle); scos = Math.cos(angle); for (let i = 0; i < points.length; i++) { vpoints[i].x = center.x + (points[i].x — center.x) * scos — (points[i].y — center.y) * ssin; vpoints[i].y = center.y + (points[i].x — center.x) * ssin + (points[i].y — center.y) * scos; } |

Вращение прямоугольника вокруг произвольной точки и нахождение координат вершин производится таким незамысловатым кодом. Стоит отметить, что функции применимы к любому количеству вершин. Таким образом можно посчитать координаты любого многоугольника.

Друзья, спасибо за внимание!

Подписывайтесь на телегу.

Пишите комментарии.

Спрашивайте.

Поискать похожие темы на сайте.