На этой странице я собрала теорию и практику, готовые задачи и подробные решения по предмету теория автоматического управления, чтобы вы смогли освежить знания.

Если что-то непонятно — вы всегда можете написать мне в WhatsApp и я вам помогу!

ТАУ

Теория автоматического управления (ТАУ) является одной из немногих общепрофессиональных технических дисциплин, входящих под тем или иным названием во все программы инженерного образования. Основой ТАУ являются различные по идеям и методам исследования разделы высшей математики и физики, такие как дифференциальное и интегральное исчисление, теория функций комплексного переменного, теория матриц, теория оптимальных процессов, математическая логика, теория вероятности и случайные процессы, механика, электричество и магнетизм и др.

Математическое описание систем управления. Уравнения и передаточные функции

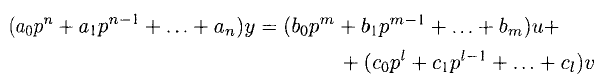

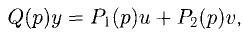

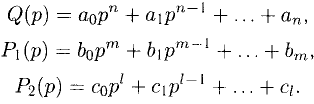

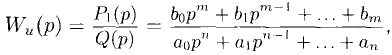

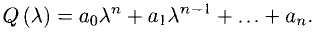

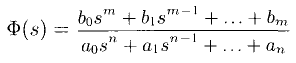

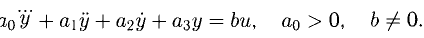

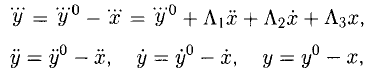

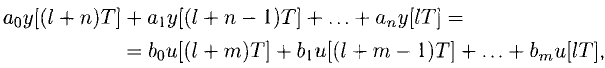

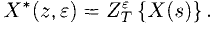

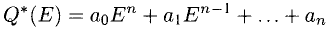

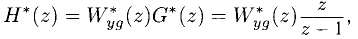

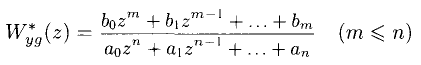

Система или звено с одним выходом

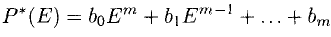

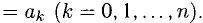

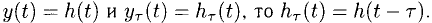

или

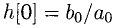

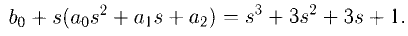

где

Дифференциальный оператор

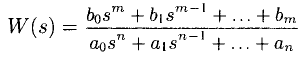

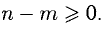

Степень полинома знаменателя передаточной функции называют порядком, а разность между ее степенями знаменателя и числителя — относительным порядком или относительной степенью передаточной функции и соответствующей ей системы.

Нулями и полюсами передаточной функции

называют нули ее числителя и знаменателя соответственно, т. е. корни уравнений

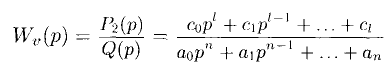

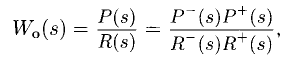

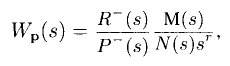

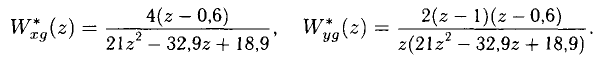

Система (1.1) определяется двумя передаточными функциями: передаточной функцией

относительно входа

относительно входа

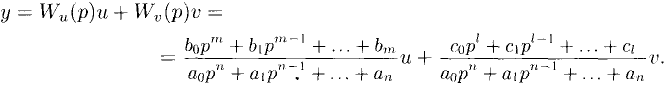

С помощью передаточной функции уравнение рассматриваемой системы управления можно записать в виде

Имеющее наименьший порядок отношение изображений Лапласа выходной и входной переменных, вычисленных при нулевых начальных условиях, называется передаточной функцией в изображениях Лапласа. В соответствии с определением передаточная функция в изображениях Лапласа не может иметь равные между собой нули и полюса, так как в этом случае ее порядок может быть понижен путем сокращения числителя и знаменателя на общий множитель.

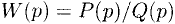

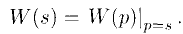

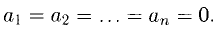

Передаточная функция системы управления в изображениях Лапласа

Если передаточная функция

Возможно эта страница вам будет полезна:

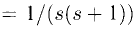

Задача №1.1.

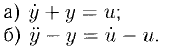

Определить передаточные функции звеньев, описываемых уравнениями:

Решение:

В символической форме эти уравнения записываются в виде

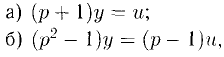

а их передаточные функции в операторной форме соответственно равны

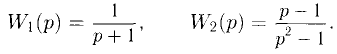

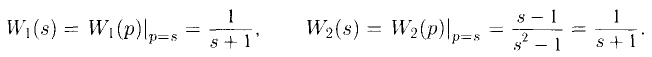

Передаточные функции в изображениях Лапласа имеют вид

Как видим, передаточные функции в изображениях Лапласа рассматриваемых звеньев совпадают, хотя они описываются разными дифференциальными уравнениями и общие решения однородных уравнений, описывающие свободные движения систем, отличаются между собой.

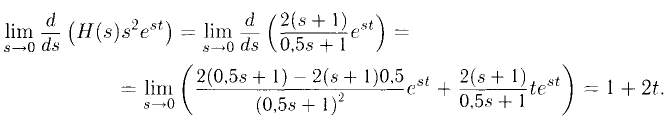

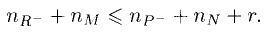

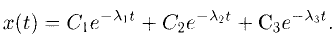

Временные функции

Переходной функцией системы (звена) называют функцию, описывающую реакцию системы на единичное ступенчатое воздействие при нулевых начальных условиях. Переходную функцию обозначают

Импульсной переходной или весовой функцией (функцией веса) называют функцию, описывающую реакцию системы (звена) на единичное импульсное воздействие при нулевых начальных условиях. Весовую функцию обозначают

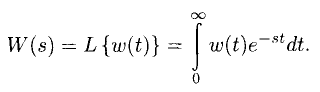

Передаточная функция в изображениях Лапласа есть преобразование Лапласа от весовой функции:

Весовая функция равна производной от переходной функции:

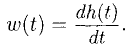

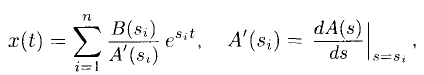

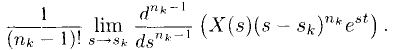

Если изображение временной функции

если нули

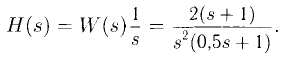

Задача №1.2.

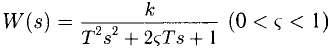

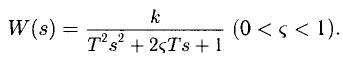

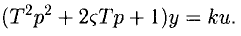

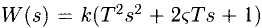

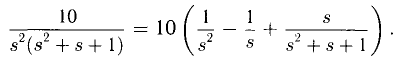

Определить переходную и весовую функции колебательного звена, т. е. звена с передаточной функцией

Решение:

Дифференциальное уравнение имеет вид

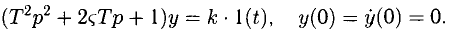

Для определения переходной функции нужно решить это уравнение при входном воздействии

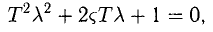

Характеристическое уравнение имеет вид

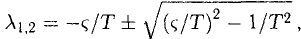

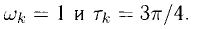

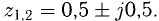

и его корнями являются

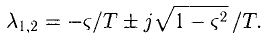

или

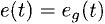

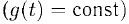

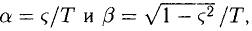

Положив

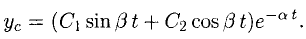

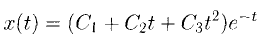

общее решение однородного дифференциального уравнения можно записать в виде

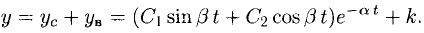

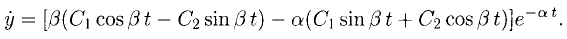

Частное решение неоднородного уравнения

Производная от этого решения

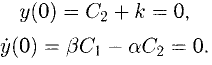

Начальные условия принимают вид

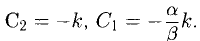

Отсюда

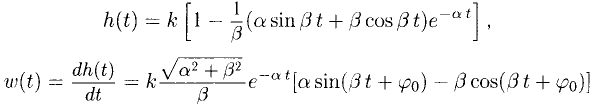

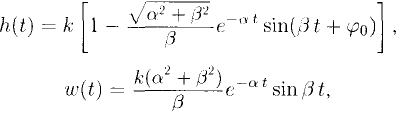

Поэтому для переходной и весовой функций имеем

или, после элементарных преобразований

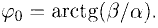

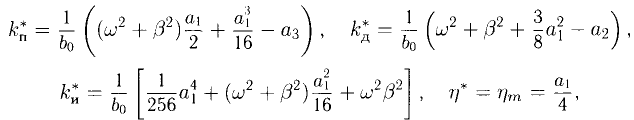

где

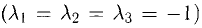

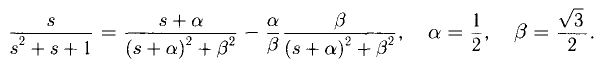

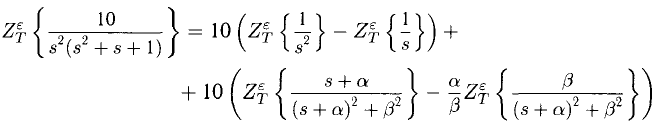

Задача №1.3.

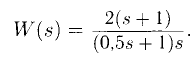

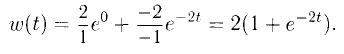

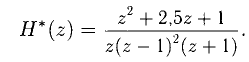

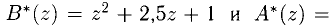

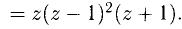

Определить переходную и весовую функции звена с передаточной функцией

Решение:

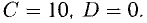

Передаточная функция

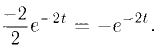

Так как

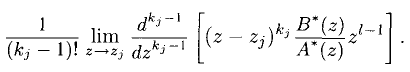

В этом случае полюс

Так как

для слагаемого, соответствующего полюсу

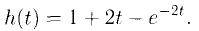

Таким образом, переходная функция имеет вид

Частотные функции и характеристики

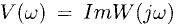

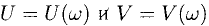

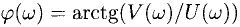

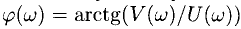

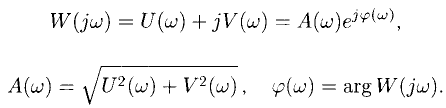

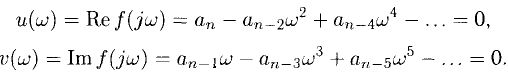

Функцию

Если

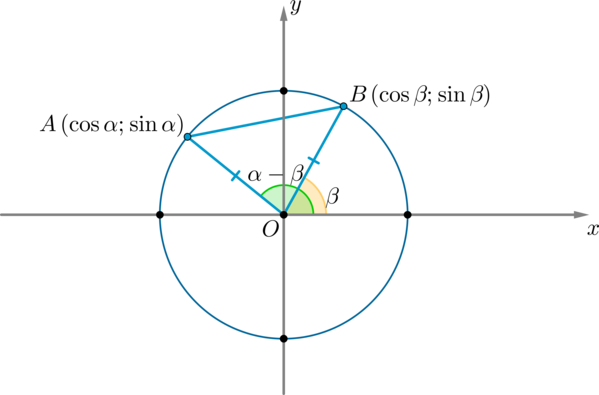

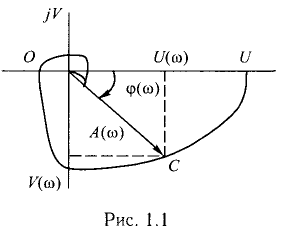

Ha комплексной плоскости частотная передаточная функция

АФЧХ, получаемую при изменении частоты от —

Частотную передаточную функцию

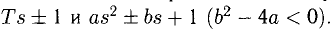

Кроме перечисленных частотных характеристик имеются логарифмические частотные характеристики (ЛЧХ): логарифмические амплитудные частотные характеристики (ЛАЧX) и логарифмические фазовые частотные характеристики (ЛФЧХ).

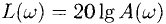

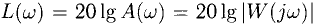

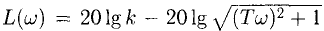

Функцию

называют логарифмической амплитудной частотной функцией, а график зависимости функции

При построении ЛАЧХ по оси абсцисс откладывают значение частоты в логарифмическом масштабе и при этом на отметке, соответствующей значению

Логарифмической фазовой частотной характеристикой (ЛФЧХ) называют график зависимости функции

В ЛЧХ единицей функции

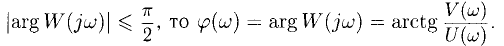

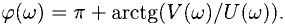

Определенные трудности представляет вычисление фазовой частотной функции. Если эта функция по модулю не превышает

В общем случае нужно разложить числитель и знаменатель передаточной функции на элементарные множители и определять фазовую частотную функцию по правилу вычисления аргумента произведения и частного комплексных чисел.

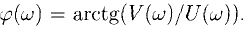

Правило вычисления модуля и аргумента. При вычислении амплитудной и фазовой частотной функций полезно следующее правило вычисления модуля и аргумента произведения и частного комплексных чисел (функций).

1) Модуль произведения

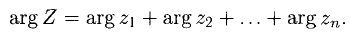

а аргумент — сумме аргументов сомножителей:

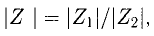

2) Модуль частного комплексных чисел (функций)

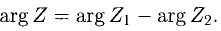

а аргумент — разности аргументов числителя и знаменателя:

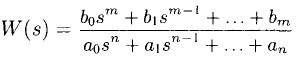

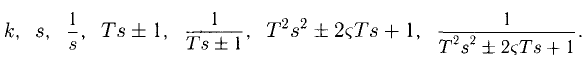

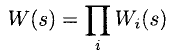

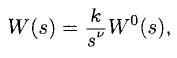

Элементарные звенья и их характеристики. Так как произвольный полином можно разложить на простые множители, то передаточную функцию системы (звена)

всегда можно представить в виде произведения простых множителей и дробей вида

Здесь

Звенья, передаточные функции которых имеют вид простых множителей или дробей, называют элементарными звеньями. Их также называют типовыми.

Системы и звенья и их передаточные функции делятся на минимально-фазовые и неминимально-фазовые. Передаточная функция

Система и звено называются минимально-фазовыми, если их передаточные функции являются минимально-фазовыми, и неминимально-фазовыми, если их передаточные функции являются неминимально-фазовыми.

Передаточные функции системы, не являющиеся ни минимально-фазовыми и ни неминимально-фазовыми, иногда называют нейтральными или маргинальными. Иначе говоря, передаточная функция называется маргинальной, если она имеет нуль или полюс на мнимой оси, но не имеет их в правой полуплоскости.

Тип звена определяется видом его передаточной функции. При этом если передаточные функции звеньев отличаются только на постоянный множитель, то их относят к одному и тому же типу. Поэтому при определении типа элементарных звеньев будем исходить из передаточных функций, получаемых из (1.4) умножением на константу

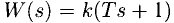

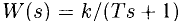

Звено с передаточной функцией

Фазовые частотные функции минимально-фазовых и нейтральных звеньев с передаточными функциями, представляющими элементарный множитель первого порядка, по модулю не превышают

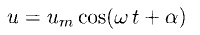

Физический смысл частотных характеристик. При гармоническом входном воздействии в устойчивых системах после окончания переходного процесса выходная переменная также изменяется по гармоническому закону с той же частотой, но с другими амплитудой и фазой; амплитуда равна амплитуде входного сигнала, умноженной на модуль частотной передаточной функции, а сдвиг фазы — ее аргументу. Поэтому если система с передаточной функцией

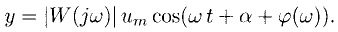

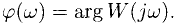

после окончания переходного процесса выходной сигнал

Здесь

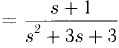

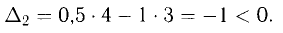

Задача №1.4.

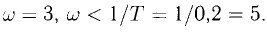

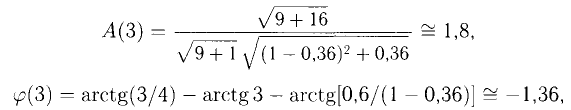

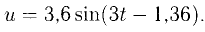

На вход системы подается сигнал

Решение:

В данном случае частотная передаточная функция имеет вид

и

Поэтому

и соответственно

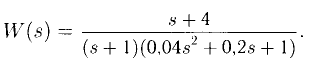

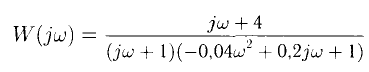

Задача №1.15.

На вход системы подается сигнал

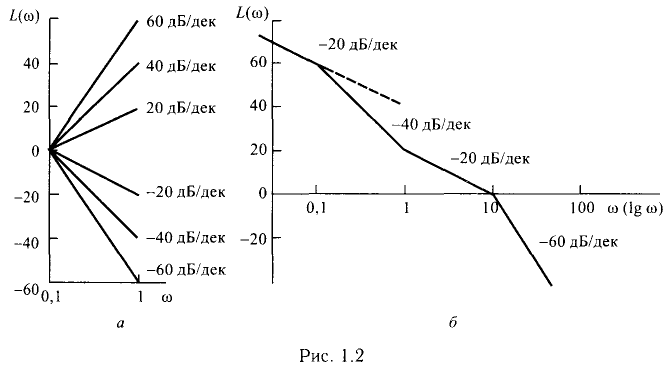

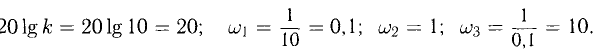

Асимптотические логарифмические амплитудные частотные характеристики. Логарифмические амплитудные частотные характеристики (ЛАЧХ) пропорционального, дифференцирующего и интегрирующего звеньев являются прямыми и их легко построить. Построение ЛАЧХ других элементарных звеньев требует трудоемких вычислений. Поэтому на практике часто ограничиваются построением приближенных асимптотических ЛАЧХ.

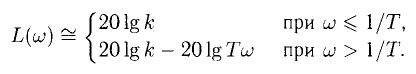

При построении асимптотической ЛАЧХ апериодического звена в выражении

при

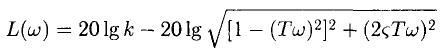

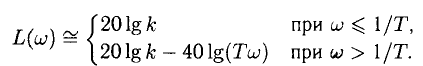

При построении асимптотической ЛАЧХ колебательного звена в выражении

при

Аналогично поступают при построении асимптотических ЛАЧХ форсирующих звеньев. Частоты, на которых асимптотические ЛАЧХ претерпевают излом, называются сопрягающими частотами.

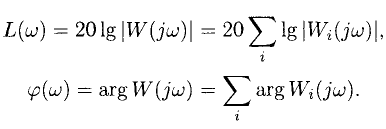

Для построения ЛАЧХ и ЛФЧХ звена с произвольной дробно-рациональной передаточной функцией

или в виде

где

Из (1.5) имеем:

Из (1.7) следует, что для построения ЛАЧХ произвольного звена достаточно построить ЛАЧХ элементарных звеньев, на которые оно разлагается, а затем их геометрически сложить. Однако для построения асимптотических ЛАЧХ можно использовать несколько иное, более простое правило. Проиллюстрируем это сначала на частном примере.

Возможно эта страница вам будет полезна:

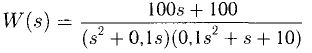

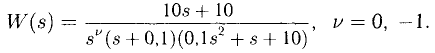

Задача №1.5.

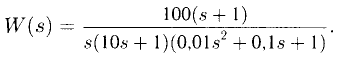

Построить асимптотическую ЛАЧХ для звена с передаточной функцией

Решение:

Преобразуем передаточную функцию к виду

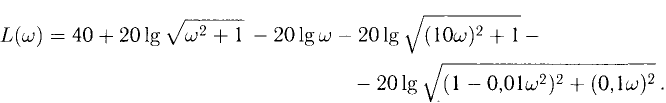

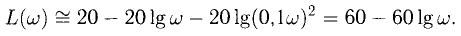

Логарифмическая амплитудная частотная функция

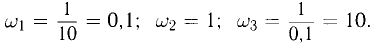

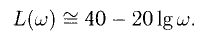

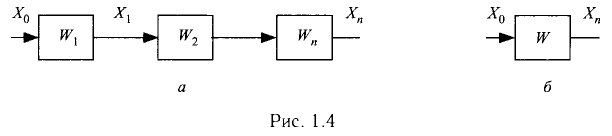

Вычислим сопрягающие частоты и пронумеруем их в порядке возрастания:

Здесь

Напомним, что при построении асимптотических ЛАЧХ при частотах, меньших сопрягающей частоты, под корнем оставляют только единицу (остальными членами пренебрегают), при частотах, больших сопрягающей частоты, — член с наивысшей степенью

Это уравнение прямой, которая проходит через точку с координатами

При

Это уравнение второй асимптоты. Ее наклон по отношению к первой асимптоте изменяется на —20 дб/дек и обусловливается апериодическим звеном, т. е. множителем первого порядка в знаменателе рассматриваемой передаточной функции. Вторую асимптоту проводят от конца первой асимптоты до второй сопрягающей частоты под наклоном -40 дб/дек.

При

Это уравнение третьей асимптоты. Ее наклон по отношению ко второй асимптоте изменяется на 20 дб/дек и обусловливается форсирующим звеном, т. е. множителем первого порядка в числителе. Третью асимп-

тоту проводят от конца второй асимптоты до третьей сопрягающей частоты под наклоном —20 дб/дек. При

Это уравнение последней, четвертой, асимптоты. Ее наклон изменяется по отношению к третьей асимптоте на -40 дб/дек и обусловливается множителем второго порядка в знаменателе.

Правило построения асимптотических ЛАЧХ

1) Пользуясь представлением (1.6), вычислить 20

2) На оси абсцисс отметить сопрягающие частоты, а на координатной плоскости — точку (1,20

3) Построить вторую асимптоту, которая начинается с конца первой асимптоты и проводится до второй сопрягающей частоты Его наклон изменяется на ±20 дБ/дек или ±40 дБ/дек в зависимости от того, обусловливается ли

4) Построить остальные асимптоты, которые строятся аналогично второй асимптоте:

Последняя асимптота представляет собой прямую, которая начинается в конце асимптоты, соответствующей последней сопрягающей частоте, и уходит в бесконечность.

Возможно эта страница вам будет полезна:

Задача №1.6.

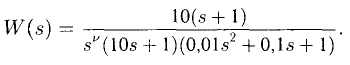

Построить асимптотическую ЛАЧХ звена с передаточной функцией

Решение:

Преобразуем передаточную функцию к виду

1)

Проводим через точку с координатами (1, 20) первую асимптоту под наклоном 0 дБ/дек (т. е. параллельно оси абсцисс) до первой сопрягающей частоты

Так как первая сопрягающая частота

Сопрягающая частота

Сопрягающая частота

2)

Структурные схемы

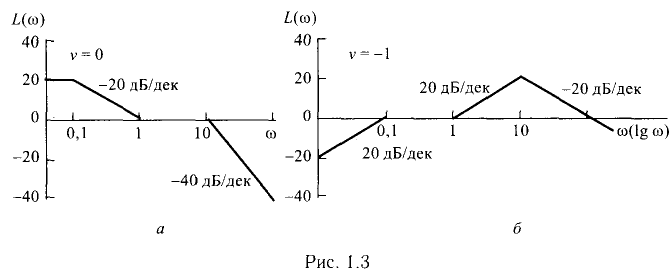

Структурной схемой системы управления называют графическое представление ее математической модели в виде соединений звеньев, изображаемых в виде прямоугольников или круга (для сумматора), с указанием входных и выходных переменных.

Обычно внутри прямоугольника указывается условное обозначение оператора изображаемого им звена, а сам оператор в виде передаточной функции или дифференциального уравнения задается вне структурной схемы.

Преобразование структурных схем.

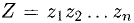

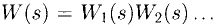

Последовательное соединение. Так называется соединение, при котором выход предыдущего звена является входом последующего (рис. 1.4, а). При последовательном соединении передаточные функции отдельных звеньев перемножаются и при преобразовании структурных схем цепочку из последовательно соединенных звеньев можно заме-

нить одним звеном с передаточной функцией

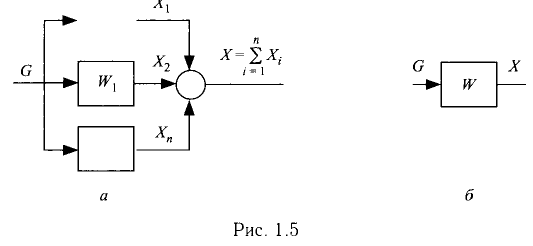

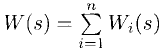

Параллельное соединение. Так называется соединение, при котором на вход всех звеньев подается одно и то.же воздействие, а их выходные переменные складываются (рис. 1.5, а). При параллельном

соединении звеньев передаточные функции складываются и при преобразовании их можно заменить одним звеном с передаточной функцией

Если выход какого-либо звена поступает на сумматор с отрицательным знаком, то передаточная функция этого звена складывается с отрицательным знаком, т. е. вычитается.

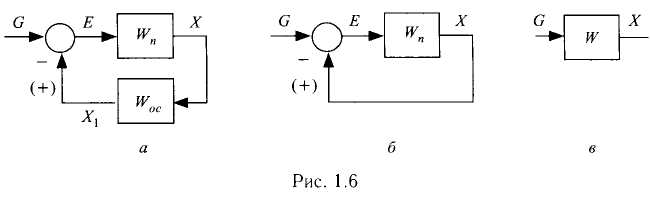

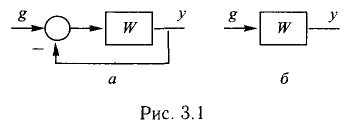

Обратное соединение или звено, охваченное обратной связью. Так называется соединение двух звеньев, при котором выход звена прямой цепи подается на вход звена обратной связи, выход которого складывается с входом первого звена (рис. 1.6, а). Если сигнал обратной

связи (выход звена обратной связи) вычитается (т. е. складывается с отрицательным знаком), то обратная связь называется отрицательной; в противном случае — положительной. Когда передаточная функция звена обратной связи равна единице

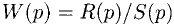

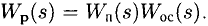

При размыкании обратной связи перед сумматором получаем последовательное соединение, передаточная функция которого равна

Эта передаточная функция называется передаточной функцией разомкнутой цепи.

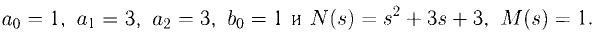

Передаточную функцию

в которой учитывается передаточная функция сумматора по входу обратной связи, будем называть передаточной функцией контура. Здесь

Передаточная функция при обратном соединении равна

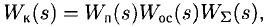

Перенос сумматора. При переносе сумматора по ходу сигнала добавляется звено с передаточной функцией, равной передаточной функции звена, через которое переносится сумматор (рис. 1.7, а).

При переносе сумматора против хода сигнала добавляется звено с передаточной функцией, равной обратной передаточной функции звена, через которое переносится сумматор (рис. 1.7, б).

При переносе сумматора участок цепи, через который он переносится, становится неэквивалентным. Поэтому при преобразовании структурных схем нельзя переносить сумматор через точку съема сигнала.

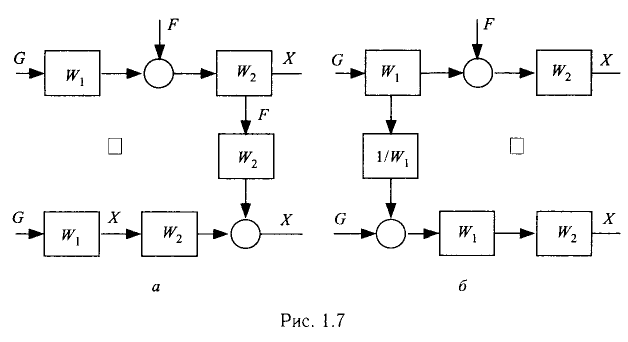

Перенос узла. При переносе узла по ходу сигнала добавляется звено с передаточной функцией, равной обратной передаточной функции звена, через которое переносится узел (рис. 1.8, а).

При переносе узла против хода сигнала добавляется звено с передаточной функцией, равной передаточной функции звена, через которое переносится узел (рис. 1.8, б).

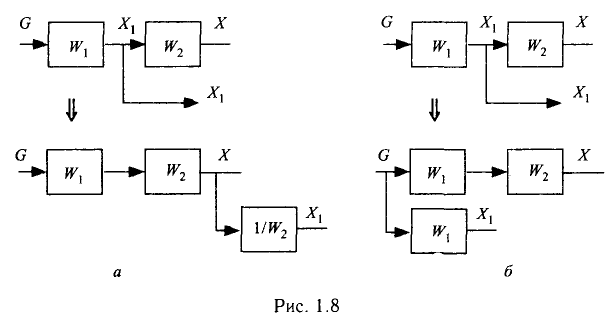

Перестановка сумматоров. Сумматоры можно переставлять местами и объединять. Перестановка двух сумматоров соответствует переносу одного сумматора через другой и подчиняется правилу переноса сумматора через звено.

Сумматор 1 (рис. 1.9) переносится через сумматор 2 по направлению распространения сигнала, а сумматор 2 через сумматор 1 против направления распространения сигнала.

Но так как передаточная функция сумматора по каждому входу равна 1 или -1, то и передаточная функция звена, которое добавляется при переносе сумматора, независимо от направления переноса равна 1 или -1. Поэтому если сумматор переносится через другой сумматор вдоль входа со знаком плюс, добавляется звено с передаточной функцией 1, т. е. в действительности ничего не добавляется (рис. 1.9, а); если сумматор переносится вдоль входа со знаком минус, то добавляется звено с передаточной функцией -1, т.е. знак по входу, куда должно быть добавлено звено, меняется на обратный (рис. 1.9, б).

Перестановка узлов. Узлы можно переставлять местами и объединять.

Вычисление передаточной функции одноконтурной системы.

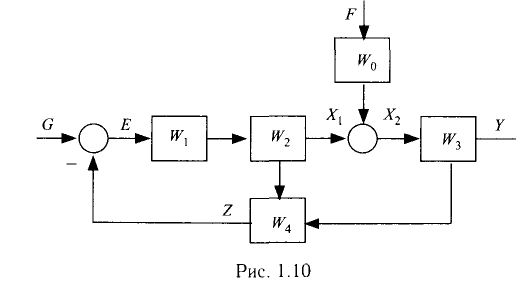

Замкнутая система называется одноконтурной, если при ее размыкании в какой-либо точке замкнутого контура получается система без параллельных и обратных соединений (рис. 1.10).

Цепь по ходу сигнала от точки приложения входной переменной до точки съема выходной переменной называется прямой цепью. Передаточная функция прямой цепи

Правило вычисления передаточной функции замкнутой одноконтурной системы: передаточная функция одноконтурной системы относительно внешнего воздействия (входа)

Возможно эта страница вам будет полезна:

Задача №1.7.

Определить передаточные функции системы (рис. 1.10)

Решение:

Прямая цепь системы (см. рис. 1.10) относительно входа

Прямая цепь относительно входа

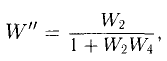

Искомые передаточные функции имеют вид

Вычисление передаточной функции многоконтурной системы.

Замкнутая система называется многоконтурной, если при ее размыкании в какой-либо точке замкнутого контура получается система, содержащая параллельное и/или обратное соединение.

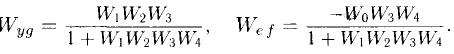

Многоконтурная система не имеет перекрестных связей, если любые два контура, образованные параллельными или обратными соединениями, не имеют общих участков (рис. 1.11, а) или, если какие-либо два контура имеют общий участок, то один из них вложен внутрь другого (рис. 1.11, б).

Многоконтурная система имеет перекрестные связи, если она содержит два контура, которые имеют общий участок, и при этом ни один из них не вложен внутрь другого (рис. 1.11, в).

Порядок вычисления передаточной функции многоконтурной системы следующий:

1) путем переноса узлов и сумматоров нужно освободиться от перекрестных связей;

2) используя правила преобразования параллельных и обратных соединений, нужно преобразовать многоконтурную систему в одноконтурную;

3) по правилу вычисления передаточной функции одноконтурной системы определить искомую передаточную функцию.

При преобразовании структурной схемы нужно позаботится о том, чтобы не исчезли точки съема переменных, относительно которых ищутся передаточные функции, или чтобы эти точки не оказались на неэквивалентном участке (т. е. не следует переносить сумматор через эти точки).

Задача №1.8.

Определить передаточные функции

Решение:

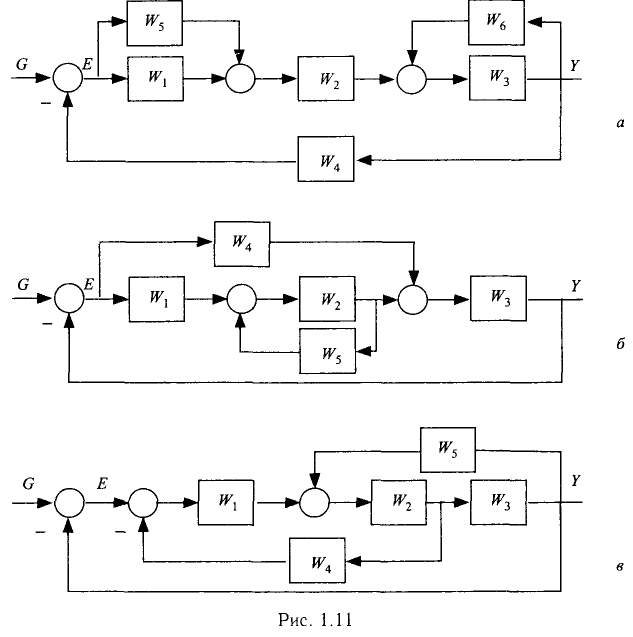

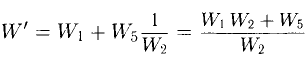

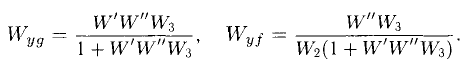

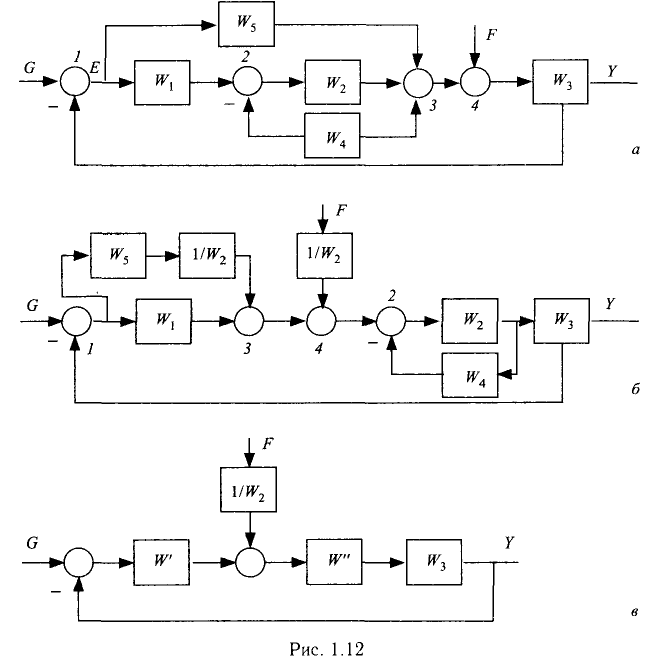

Сначала освободимся от перекрестных связей. Для этого перенесем сумматор 3 против хода сигнала через звено

матор 2. То же самое проделаем с сумматором 4 (рис. 1.12, б). Далее, заменив параллельное соединение звеном с передаточной функцией

и обратное соединение звеном с передаточной функцией

получим одноконтурную систему (рис. 1.12, в). Из последней схемы по правилу вычисления передаточной функции одноконтурной системы находим

При вычислении передаточных функций многоконтурных систем с перекрестными связями во многих случаях целесообразно, а иногда

и необходимо сначала предварительно упростить схему, используя правила преобразования параллельных и обратных соединений, затем освободиться от перекрестных связей.

Граф системы управления

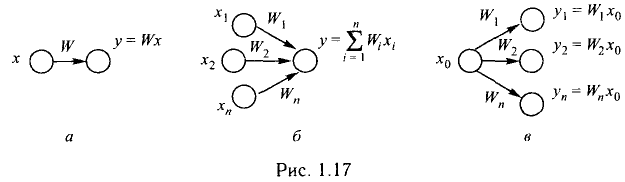

Граф системы управления состоит из дуг и вершин. Дуга соответствует звену и на схеме изображается отрезком линии со стрелкой, указывающей направление распространения сигнала. Дуга начинается и кончается в вершине.

Вершина на схеме изображается кружком и определяет переменную. Если к вершине подходит одна дуга, то она определяет выходную величину дуги (рис. 1.17, а), если же в вершину входят несколько дуг, то она соответствует сумме выходных переменных этих дуг (рис. 1.17, б).

Начальная вершина дуги определяет ее входную переменную (рис. 1.17, в). Вершина графа, имеющая только выходящие из нее дуги, определяет внешнее воздействие и называется входной вершиной графа.

Последовательность дуг

Ормаршрут, в котором все дуги разные, называется путем от начальной вершины

Два контура называются несоприкасающимися, если они не имеют общих вершин. Три, четыре и т.д. контура называются несоприкасающимися, если любая пара из этих контуров является несоприкасающейся.

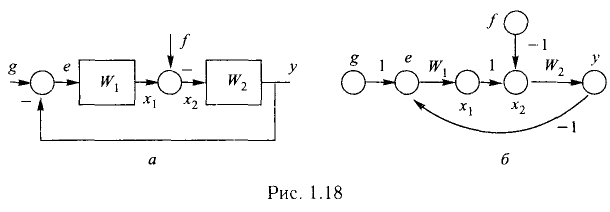

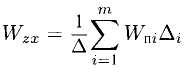

Граф системы управления можно построить по структурной схеме. Для этого нужно произвести следующее (рис. 1.18):

1) сумматор с выходной переменной

2) звено с передаточной функцией

3) каждой переменной, в том числе переменной, соответствующей внешнему воздействию, сопоставить свою вершину.

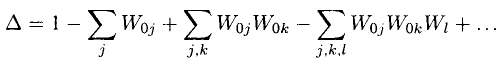

Формула Мейсона. Определителем графа (подграфа) называется передаточная функция

Здесь в первой сумме

Подграфом

Передаточная функция системы управления относительно входа

где

Задача №1.9.

Построить граф и по теореме Мейсона определить передаточную функцию

Решение:

Граф системы управления представлен на рис. 1.19, б. От вершины

Подграф 1-го пути состоит из вершин

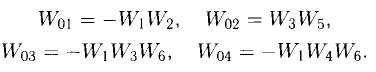

Граф системы управления имеет четыре простых контура. Их передаточные функции имеют вид

Несоприкасающихся пар контуров нет. Поэтому определитель графа имеет вид

Для искомой передаточной функции получаем

Математическое описание некоторых технических устройств

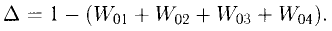

В общем случае функциональная схема системы автоматического управления имеет вид, представленный на рис. 2.1, где приняты следующие обозначения: УУ — управляющее устройство, включающее

в себя ЗУ — задающее устройство, вырабатывающее задающий сигнал

УПУ — усилительно-преобразовательное устройство, включающее в себя помимо усилителя и преобразователь или корректирующее устройство, которое на основе сигнала ошибки

В данной главе рассматриваются задачи, связанные с математическим описанием (дифференциальными уравнениями и передаточными функциями) некоторых технических устройств, используемых в системах автоматического управления (САУ) в качестве упомянутых выше элементов.

Чувствительные элементы — датчики

Датчики линейных и угловых перемещений. В САУ для измерения линейных и угловых перемещений используются линейные и вращающиеся потенциометрические датчики (ПД). Для измерения угловых перемещений используются вращающиеся трансформаторы (ВТ) и сельсины (С). На этих элементах выполняют также и сравнивающие устройства (СУ). Принцип действия этих устройств, их схемы и основные характеристики рассматриваются в довольно обширной литературе [1, 2, 5-8, 10]. Упомянутые выше потенциометрические датчики, вращающиеся трансформаторы и сельсины при исследовании динамики считаются безынерционными звеньями с передаточной функцией

где

Для потенциометрических датчиков и вращающихся трансформаторов коэффициент

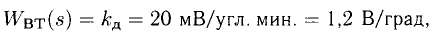

Так, например, передаточная функция ПД типа ПП

передаточная функция ВТ типа ВТ-5

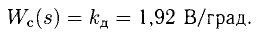

передаточная функция сельсина типа СГСМ-1

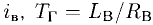

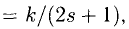

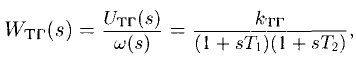

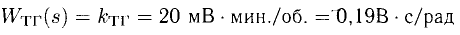

Для измерения угловой скорости используют тахогенераторы (ТГ) постоянного и переменного тока. Строго говоря, по динамическим свойствам их можно отнести к апериодическому звену второго порядка с передаточной функцией

где

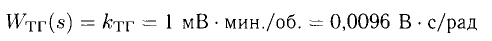

Например, передаточная функция ТГ типа ТП-75

а для ТГ типа ДГ-3ТА

Основные характеристики некоторых типов ТГ приведены в [2, 10].

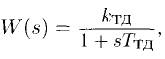

Датчики температуры. Для измерения температуры в системах автоматического управления используются электротепловые датчики: термопары (ТП) и термосопротивления (ТС) [5, 6, 8, 10]. Датчики этого типа с точки зрения динамики являются апериодическим (инерционным) звеном первого порядка с передаточной функцией

где

Усилители

В САУ используются все известные типы усилителей: электрические, гидравлические и пневматические. В качестве электрических используются электронные (ЭУ) (полупроводниковые, тиристорные), магнитные (МУ) и электромашинные (ЭМУ).

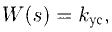

Электронные усилители. Электронные усилители можно считать безынерционным звеном с передаточной функцией

так как их постоянная времени мала по сравнению с постоянными времени электромеханических элементов системы. Коэффициент усиления по напряжению

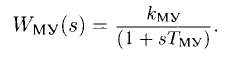

Магнитные усилители. Наибольшее распространение в САУ получила схема двухтактного реверсивного МУ [5, 8-10]. По динамическим свойствам МУ этого типа эквивалентен апериодическому звену с передаточной функцией

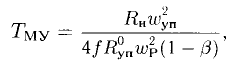

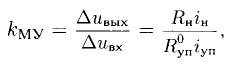

Для увеличения коэффициента усиления используют внутреннюю обратную связь. Постоянная времени Тму для МУ с положительной обратной связью рассчитывается по следующей формуле:

где

где

Магнитные усилители рассчитываются для каждого отдельного случая, серийно промышленностью не выпускаются.

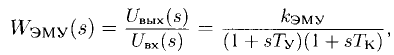

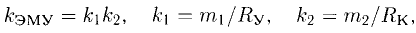

Электромашинные усилители. ЭМУ используются в САУ в случае наличия источника механической энергии (например, дизель и т.п.). Их применяют для управления двигателем постоянного тока, когда требуется высокий коэффициент усиления по мощности. Известны различные конструкции ЭМУ [3, 5, 6, 8, 10]. ЭМУ с поперечным полем описывается передаточной функцией апериодического звена второго порядка

где

Возможно эта страница вам будет полезна:

Исполнительные устройства и объекты управления

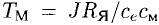

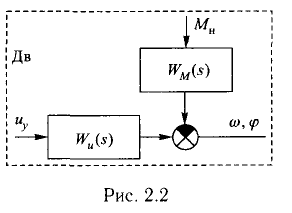

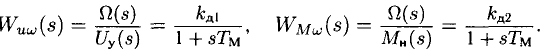

Двигатели постоянного тока. Двигатель постоянного тока с независимым возбуждением может быть представлен структурной схемой, приведенной на рис. 2.2, где

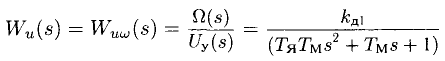

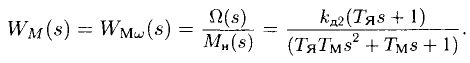

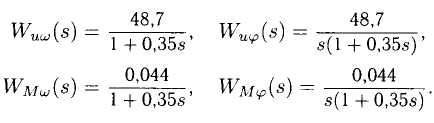

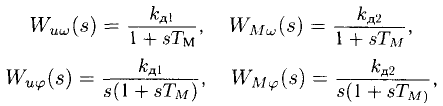

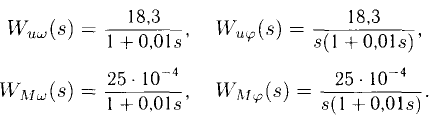

Когда выходом является угловая скорость, передаточная функция двигателя по управляющему воздействию

и по возмущению

Здесь

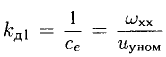

передаточный коэффициент двигателя по управлению,

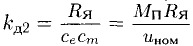

передаточный коэффициент двигателя по возмущению (моменту нагрузки)

Для большинства двигателей выполняется неравенство

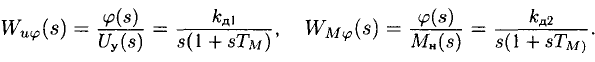

Если за выходную величину двигателя принять угол поворота вала

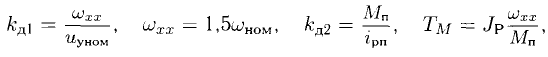

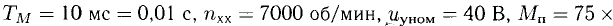

Задача №2.1.

Определить передаточные функции двигателя типа ДПМ-20-Н1/Н2-01.

Решение:

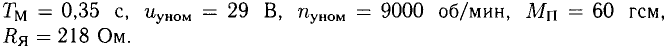

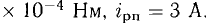

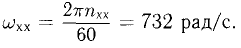

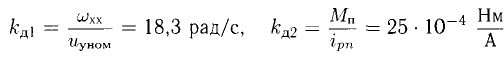

Для двигателя данного типа

Приведем единицы измерения параметров двигателя к системе СИ:

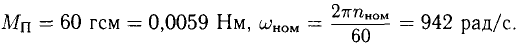

Скорость холостого хода двигателя

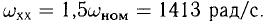

Рассчитаем передаточные коэффициенты двигателя по управлению и по возмущению:

Тогда получим передаточные функции двигателя

Асинхронные двигатели. Наиболее распространен индукционный двухфазный двигатель [1, 3, 8-10]. В динамическом отношении асинхронный двигатель рассматривается относительно угловой скорости как апериодическое звено и по управляющему воздействию

где параметры двигателя вычисляются по следующим формулам:

где

Задача №2.2.

Определить передаточные функции асинхронного двигателя типа АД-32Б. Технические характеристики двигателя этого типа:

Решение:

Угловая скорость двигателя при холостом ходе

Рассчитаем передаточные коэффициенты двигателя:

Тогда передаточные функции двигателя

Генератор постоянного тока. Генератор постоянного тока описывается дифференциальным уравнением первого порядка и он эквивалентен апериодическому звену [6]:

где

Передаточная функция генератора относительно возмущения (

где

Корректирующие элементы

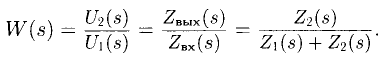

При синтезе САУ для обеспечения ее устойчивости и требуемых показателей качества используют корректирующие элементы, в качестве которых применяют пассивные и активные четырехполюсники.

Пассивные четырехполюсники. Пассивные четырехполюсники представляют собой схемы из резисторов, конденсаторов и индуктив-ностей [5-7].

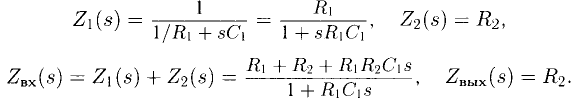

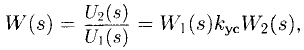

При вычислении передаточных функций четырехполюсников удобно воспользоваться операторными сопротивлениями: омическим

Передаточную функцию такого четырехполюсника можно записать следующим образом:

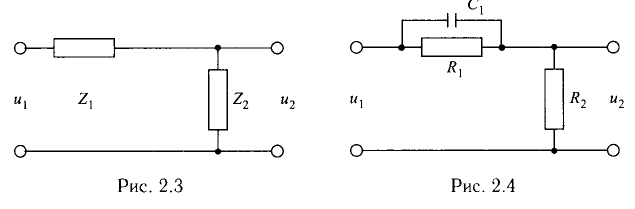

Задача № 2.3.

Рассчитать передаточную функцию четырехполюсника, показанного на рис. 2.4.

Решение:

В данном случае

Поэтому

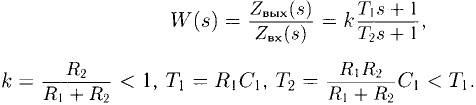

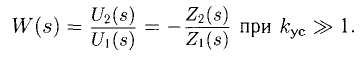

Если соединить последовательно два пассивных четырехполюсника через разделительный усилитель (рис. 2.5), то передаточная функция этой цепи

где

Эта формула справедлива при условии, что входное сопротивление усилителя достаточно велико.

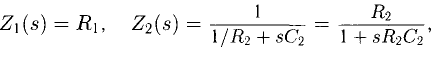

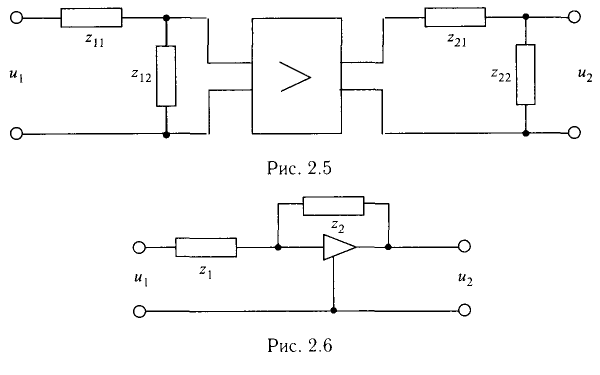

Активные четырехполюсники постоянного тока. В таких четырехполюсниках используются операционные усилители (УПТ) с высоким коэффициентом усиления

Задача №2.4.

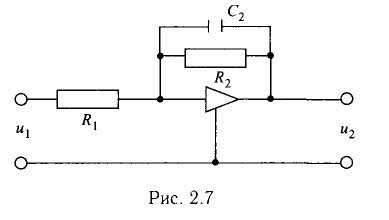

Рассчитать передаточную функцию активного четырехполюсника, показанного на рис. 2.7.

Решение:

В данном случае

Поэтому

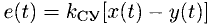

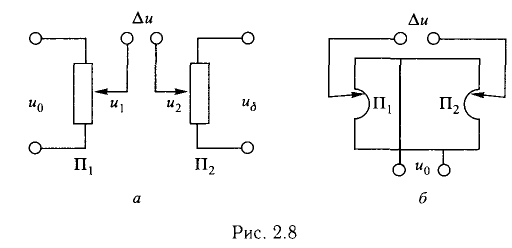

Сравнивающие устройства (СУ)

На рис. 2.8, а показана схема СУ, выполненная на линейных потенциометрах

В обеих схемах сигнал ошибки

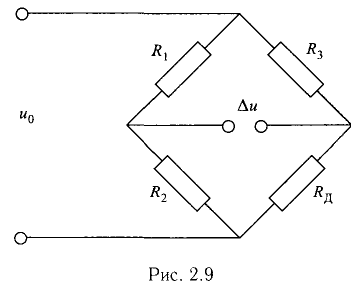

На рис. 2.9 показана мостовая схема СУ.

В частном случае в плечи моста могут быть включены активные сопротивления

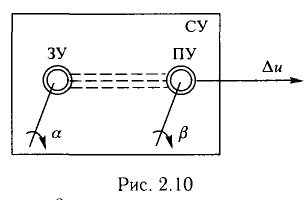

Схема СУ может быть выполнена и на сельсинах, и на вращающихся трансформаторах. Принципиальная схема таких устройств может быть показана так, как на рис. 2.10.

В качестве задающего (ЗУ) и приемного (ПУ) устройств могут использоваться и сельсины (СД-сельсин-датчик, СП-сельсин-приемник) и вращающиеся трансформаторы (ВТ-1 и ВТ-2). Сигнал ошибки

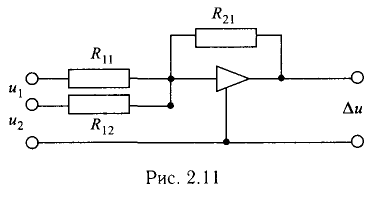

На рис. 2.11 показана схема СУ, выполненная на операционном усилителе (активном четырехполюснике). Сигнал ошибки

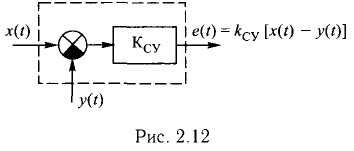

Для всех приведенных выше схем СУ (рис. 2.8-2.11) структурная схема показана на рис. 2.12, где

Устойчивость непрерывных систем управления

Основное условие устойчивости: для того чтобы непрерывная система управления была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни ее характеристического уравнения имели отрицательную вещественную часть.

На комплексной плоскости корни, имеющие отрицательную вещественную часть, располагаются в левой полуплоскости и поэтому называются левыми, корни, имеющие положительную вещественную часть, располагаются в правой полуплоскости и называются правыми, а корни, расположенные на мнимой оси, — нейтральными. Поэтому основное условие устойчивости можно также сформулировать еще так: для того чтобы система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни характеристического уравнения были левыми.

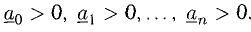

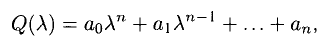

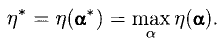

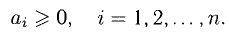

Необходимое условие устойчивости. Для того чтобы система была устойчива, необходимо, чтобы все коэффициенты ее характеристического уравнения

были строго одного знака:

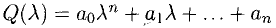

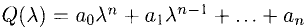

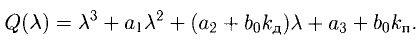

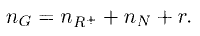

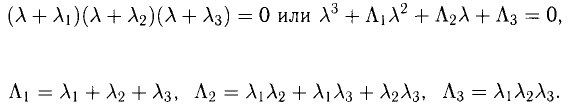

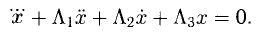

Характеристическое уравнение. Характеристический полином

При исследовании замкнутой системы (рис. 3.1, а) нет необходимости находить ее передаточную функцию, если известна передаточная функция

Ее собственный оператор

Алгебраические критерии устойчивости

При проведении исследования устойчивости с помощью алгебраических критериев следует, прежде всего, записав характеристическое уравнение, проверить выполнение необходимого условия устойчивости, так как его проверка не требует никаких вычислений и в то же время при его невыполнении не надо проводить дальнейших исследований.

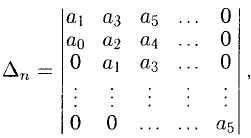

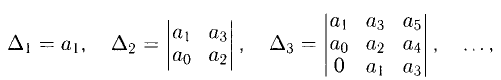

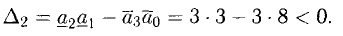

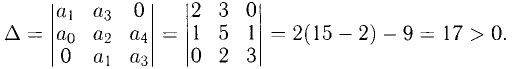

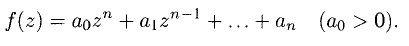

Определители Гурвица. Из коэффициентов характеристического полинома

составим определитель

который строится следующим образом. На главной диагонали выписываются элементы

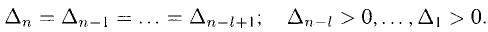

называют определителями Гурвица.

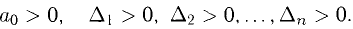

Критерий Гурвица (Hurwitz, 1895). Для того чтобы система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все определители Гурвица, составленные из коэффициентов ее характеристического уравнения, при

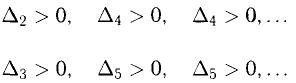

Критерий Льенара—Шипара (Lienard, Chipard, 1914). При выполнении необходимого условия

Для уменьшения вычислений целесообразно при нечетном

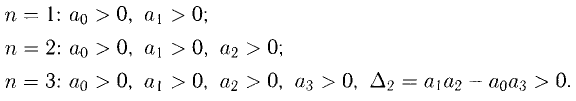

Выпишем необходимые и достаточные условия устойчивости для

Задача №3.1.

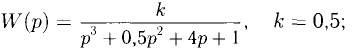

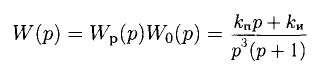

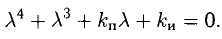

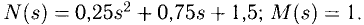

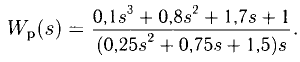

Передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

Исследовать устойчивость разомкнутой и замкнутой систем.

Решение:

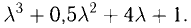

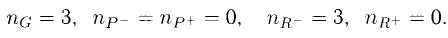

Характеристический полином разомкнутой системы имеет вид

Все коэффициенты больше нуля и определитель

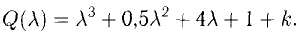

Характеристический полином замкнутой системы

Все коэффициенты этого полинома при обоих значениях

а при

Следовательно, замкнутая система при

Частотные критерии устойчивости

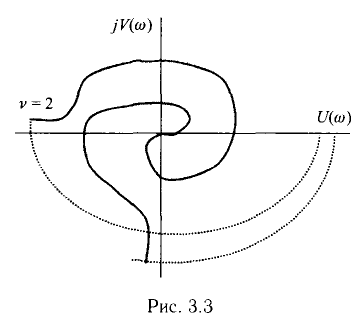

Критерий Найквиста (Nyqvist, 1932). Для того чтобы замкнутая система (с отрицательной обратной связью) была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы амплитудно-фазовая частотная характеристика (АФЧХ) разомкнутой системы охватывала

Если разомкнутая система устойчива

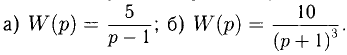

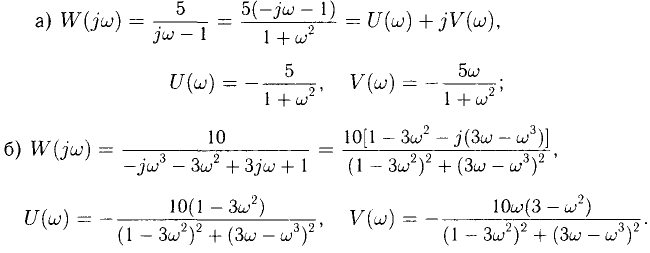

Задача №3.2.

Исследовать устойчивость замкнутой системы, если передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

Решение:

Частотные передаточные функции и вещественные и мнимые частотные функции имеют вид:

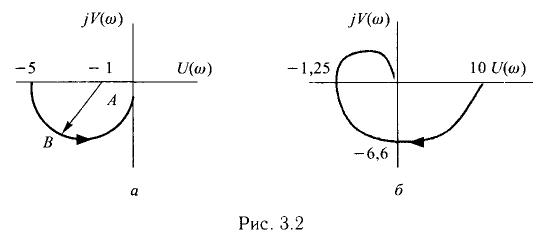

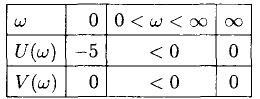

Для построения АФЧХ нужно определить координаты точек ее пересечения с осями координат и соединить эти точки плавной кривой. Необходимые расчетные данные приведены в таблице 3.1. На основе этих данных построены АФЧХ (рис. 3.2).

Расчетные данные к примеру 3.4

Расчетные данные к примеру 3.2. б)

В случае а) замкнутая система устойчива, так как

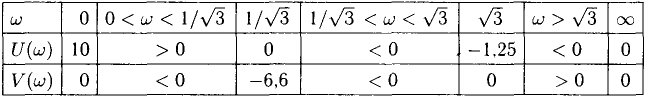

Случай наличия нулевых корней. Если характеристическое уравнение разомкнутой системы имеет нулевые корни, т. е. ее передаточная функция может быть представлена в виде

то АФЧХ при

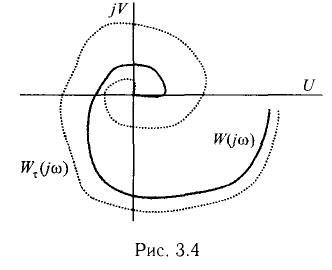

Устойчивость систем с чистым запаздыванием

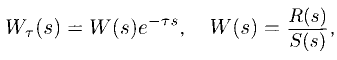

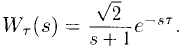

Рассмотрим замкнутую систему управления, передаточная функция разомкнутой системы которой имеет вид

где

Для того чтобы замкнутая система, передаточная функция которой в разомкнутом состоянии имеет вид (3.2), была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы АФЧХ разомкнутой системы охватывала точку

Замкнутая система со звеном чистого запаздывания, будучи устойчивой при малом

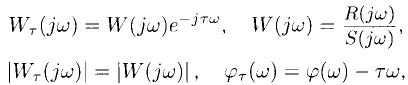

Частотная передаточная функция и амплитудная и фазовая частотные функции разомкнутой системы имеют вид

где

Отсюда видно, что появление чистого запаздывания не меняет модуль, а только вносит дополнительный отрицательный фазовый сдвиг

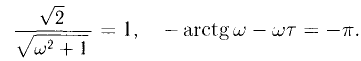

Критическое запаздывание находится из условий

Решив эту систему, найдем критическое запаздывание и частоту

Задача №3.3.

Определить критическое запаздывание и критическую частоту для системы, у которой передаточная функция в разомкнутом состоянии

Решение:

Без запаздывания замкнутая система устойчива. Условие (3.3) принимает вид

Отсюда получаем

Определение области устойчивости

Структура системы определяется составом элементов (звеньев) и связями между ними. При заданной структуре какие-либо параметры могут быть не фиксированными, т. е. их можно изменять. Такие параметры называют варьируемыми. Областью устойчивости в пространстве параметров называют множество всех значений варьируемых параметров, при которых система устойчива.

Если существует область устойчивости в пространстве параметров, то система называется структурно устойчивой (относительно заданных варьируемых параметров). В противном случае система называется структурно неустойчивой (относительно заданных варьируемых параметров).

Область устойчивости можно определить с помощью алгебраических критериев устойчивости. Рассмотрим это на примере.

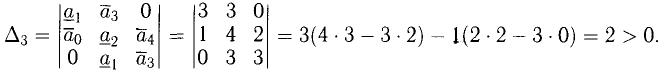

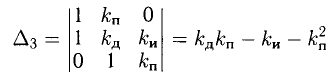

Задача №3.4.

Передаточная функция разомкнутой системы

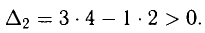

Решение:

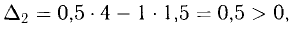

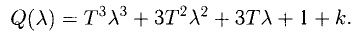

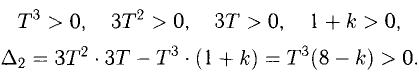

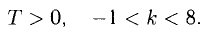

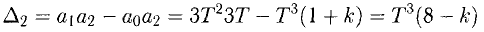

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид

По критерию Льенара—Шипара имеем

Очевидно, эти неравенства будут выполнены, если

Эта система неравенств определяет область устойчивости.

Робастная устойчивость

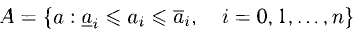

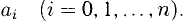

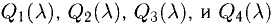

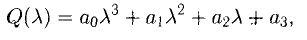

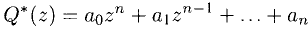

Рассмотрим характеристический полином

Введем в рассмотрение

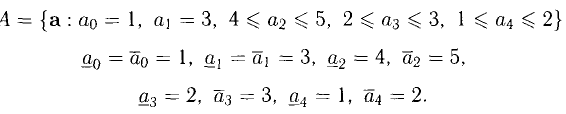

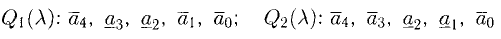

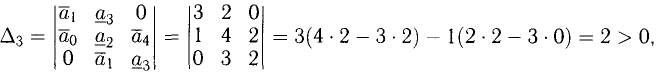

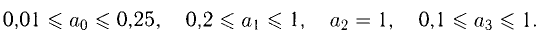

Полиномы Харитонова. Пусть множество А является (гиперпараллелепипедом:

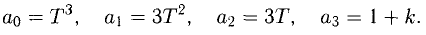

Здесь

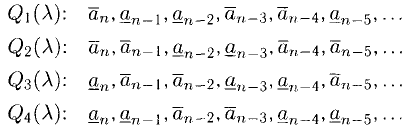

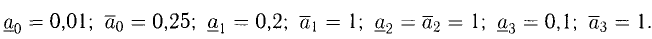

Полиномы

со следующими коэффициентами (коэффициенты выписаны в порядке убывания индексов)

называются полиномами Харитонова.

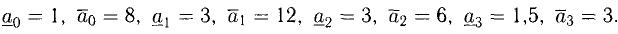

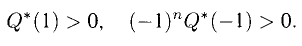

Необходимое условие робастной устойчивости. Так как при робастной устойчивости в параллелепипеде (3.4) должны быть устойчивыми характеристические полиномы при всех значениях коэффициентов из этого параллелепипеда, необходимо, чтобы был устойчивым характеристический полином при значениях коэффициентов

Теорема Харитонова (1978). Для того чтобы система с характеристическим полиномом

была робастно устойчива на множестве (3.4), необходимо и достаточно, чтобы все полиномы Харитонова были устойчивыми.

В случае, когда

а) при

б) при

в) при

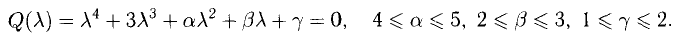

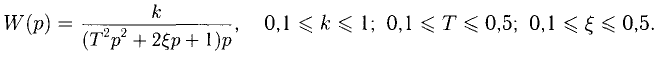

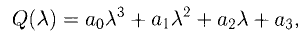

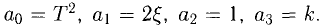

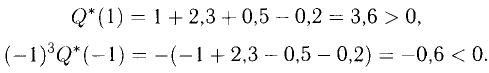

Задача №3.5.

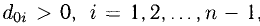

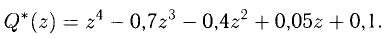

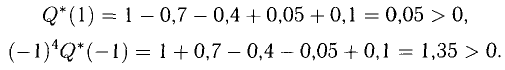

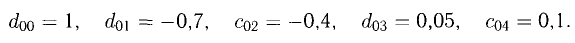

Исследовать робастную устойчивость системы, характеристический полином которой имеет вид

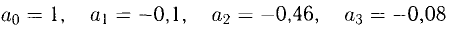

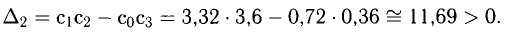

Решение:

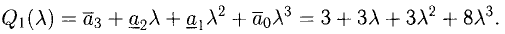

В данном случае

Так как

Из (3.5а) и (3.56) имеем

или

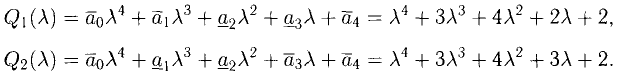

Необходимое условие устойчивости для обоих полиномов выполняется. Для полинома

а для полинома

На основе критерия Льенара—Шипара

Задача №3.6.

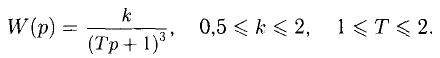

Исследовать устойчивость замкнутой системы, если передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

Решение:

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид

где

Коэффициенты характеристического полинома удовлетворяют следующим условиям:

Следовательно, в принятых выше обозначениях имеем

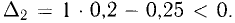

Необходимое условие робастной устойчивости выполняется. Так как

Определитель Гурвица

Поэтому замкнутая система не будет робастно устойчива. Теорема Харитонова справедлива при условии, что коэффициенты характеристического полинома изменяются на заданных интервалах независимо друг от друга. В противном случае устойчивость полиномов Харитонова является только достаточным условием робастной устойчивости.

Задача №3.7.

Исследовать устойчивость замкнутой системы при всевозможных заданных значениях параметров при условии, что передаточная функция разомкнутой системы имеет вид

Решение:

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид

где

Для граничных значений коэффициентов характеристического полинома имеем

Необходимое условие робастной устойчивости выполняется. И так как

Все коэффициенты больше нуля, но определитель Гурвица

Следовательно, полином

При положительных значениях параметров необходимое условие устойчивости выполняется и определитель Гурвица

будет положительным при

Следовательно, система устойчива при любых значениях параметров из области, определяемой неравенствами

Качество систем управления. Показатели качества в переходном режиме

Показатели качества делятся на показатели качества в переходном режиме и показатели качества в установившемся режиме.

Показатели качества в переходном режиме делятся на прямые и косвенные. Последние делятся на корневые, частотные и интегральные.

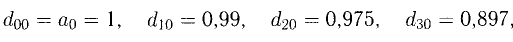

Прямыми показателями качества называются показатели, которые получаются непосредственно по переходной характеристике. Из прямых показателей качества наиболее часто используют время регулирования и перерегулирование.

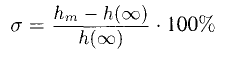

Временем регулирования

где

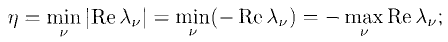

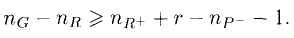

Корневые показатели качества. В качестве корневых показателей используют степень устойчивости и колебательность (степень колебательности). Степенью устойчивости

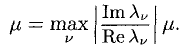

степень колебательности системы (или ее характеристического полинома) можно определить следующим образом:

Здесь

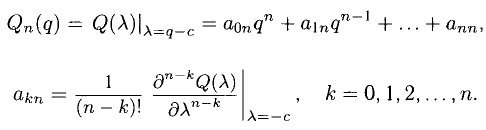

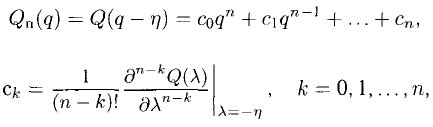

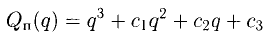

При исследовании степени устойчивости удобно воспользоваться следующим преобразованием. Полином

преобразуем, сделав подстановку

Преобразование

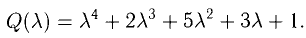

Задача №4.1.

Задан характеристический полином

Исследовать, превышает ли степень устойчивости заданного полинома единицу.

Решение:

Убедимся сначала, что рассматриваемый полином является устойчивым полиномом, для чего вычислим определитель Гурвица 3-го порядка, составленный из его коэффициентов.

Полином

Без дальнейших вычислений ясно, что необходимое условие устойчивости преобразованного полинома не выполняется, и он является неустойчивым полиномом. Следовательно, степень устойчивости

Задача №4.2.

Определить, превышает ли единицу степень устойчивости характеристического полинома

Решение:

Сначала проверим устойчивость заданного полинома. Для этого достаточно проверить знак определителя Гурвица 2-го порядка:

Полином

Преобразованное характеристическое уравнение имеет вид

Все корни этого уравнения

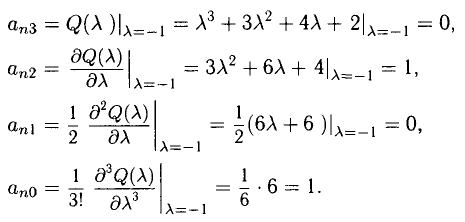

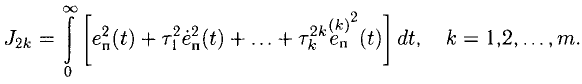

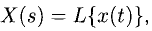

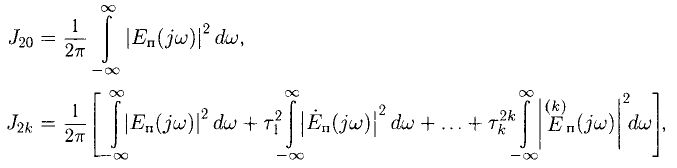

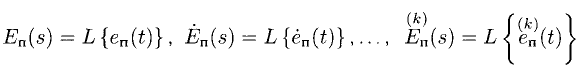

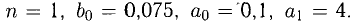

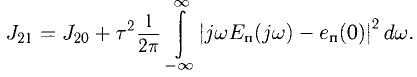

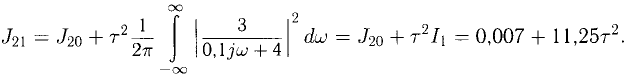

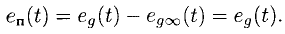

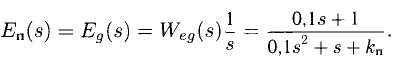

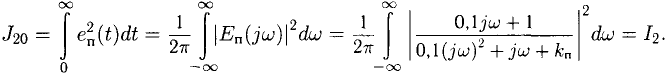

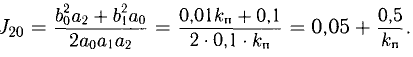

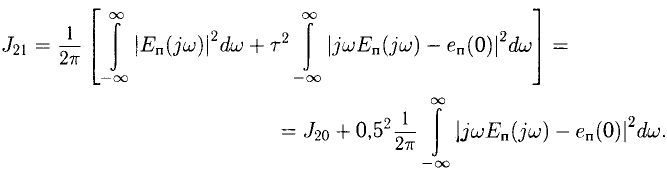

Интегральные показатели качества. В качестве интегральных оценок наиболее часто используют интегральную квадратическую ошибку (оценку)

и обобщенные интегральные квадратические оценки

Здесь

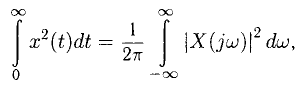

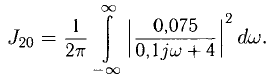

Вычисление интегральных квадратических оценок. Из равенства Парсеваля

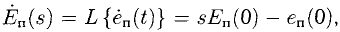

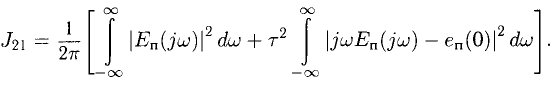

где

имеем

где

Так как

формулу для

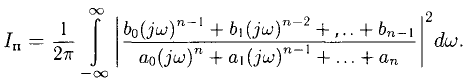

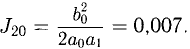

Определение интегральных квадратических показателей сводится к вычислению интеграла вида

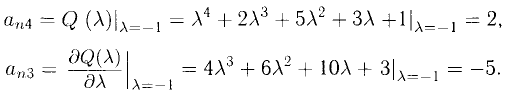

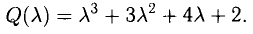

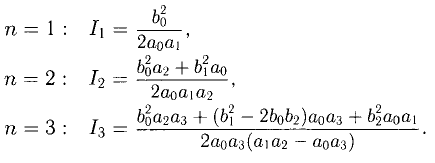

Этот интеграл вычисляется с помощью теории вычетов и для

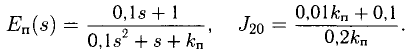

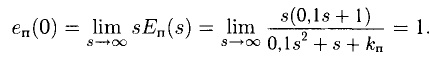

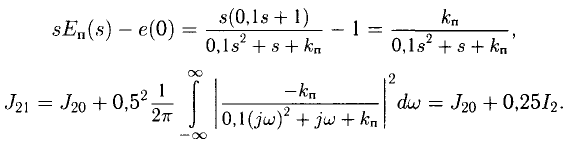

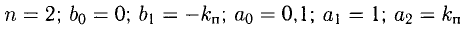

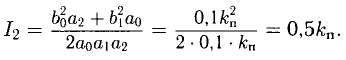

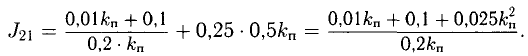

Задача №4.3.

Вычислить интегральные показатели

Решение:

Вычислим

можно записать

Установившееся значение

Так как

то

На основании свойства преобразования Лапласа

Интегральная квадратическая оценка имеет вид

В данном случае (4.2)

Поэтому согласно (4.3а)

Теперь найдем

Так как

имеем

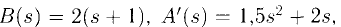

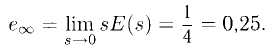

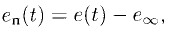

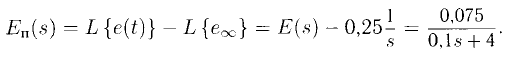

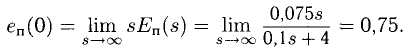

Показатели качества в установившемся режиме

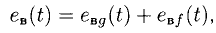

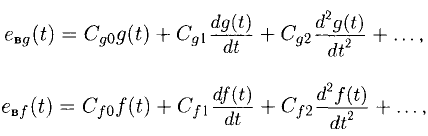

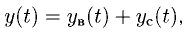

Наиболее полной характеристикой качества системы в установившемся режиме является установившаяся ошибка. Если на систему действуют два внешних воздействия — задающее воздействие

где

Установившиеся ошибки

где

Здесь

Статические и астатические системы. Установившаяся ошибка при постоянном внешнем воздействии называется статической ошибкой. Система называется статической, если статическая ошибка отлична от нуля, и астатической, если статическая ошибка равна нулю.

Система называется статической относительно задающего воздействия (возмущения), если статическая ошибка от задающего воздействия (возмущения) отлична от нуля, и астатической относительно задающего воздействия (возмущения), если статическая ошибка от задающего воздействия (возмущения) равна нулю.

Формулы (4.4) и (4.5) при постоянных

Отсюда следует, что система будет статической относительно воздействия

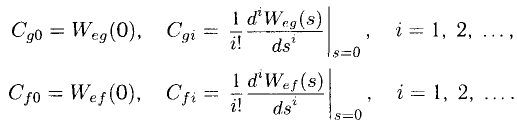

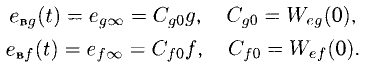

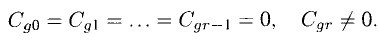

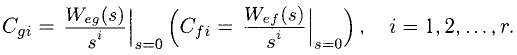

Говорят, что астатическая система обладает астатизмом

Аналогично определяется астатическая система с астатизмом

Если система обладает астатизмом

Иначе говоря, этими формулами можно пользоваться при вычислении до первого отличного от нуля коэффициента.

Задача №4.4.

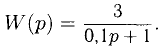

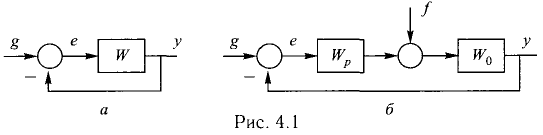

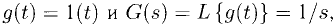

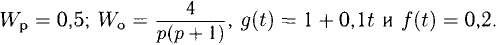

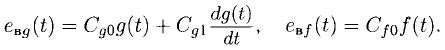

Определить установившуюся ошибку системы (рис. 4.1, б) при

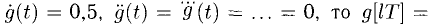

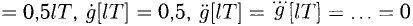

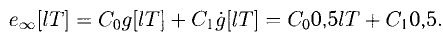

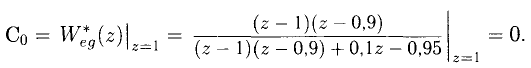

Решение:

Так как все производные от

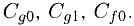

Поэтому для определения искомой ошибки достаточно вычислить коэффициенты ошибок

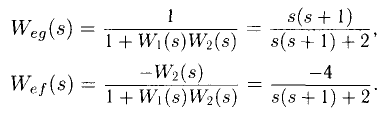

Передаточные функции ошибки имеют вид

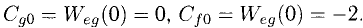

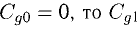

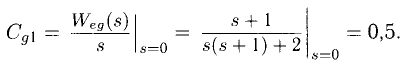

Отсюда

Так как

можно вычислить по формуле (4.6).

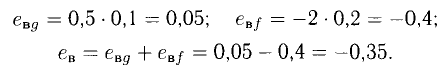

Таким образом, для ошибок имеем:

Структура астатической системы управления. Для того чтобы система управления была астатической с астатизмом

Для того чтобы система управления была астатической с астатизмом

Синтез систем управления

При выборе законов управления следует иметь в виду:

- введение в закон управления интегрирующего члена делает систему астатической и улучшает качество системы в установившемся режиме, но оказывает дестабилизирующее влияние (т. е. может сделать систему неустойчивой) и ухудшает качество системы в переходном режиме;

- введение в закон управления дифференцирующего члена оказывает стабилизирующее влияние (может сделать неустойчивую систему устойчивой) и улучшает качество системы в переходном режиме, не оказывая влияние на качество системы в установившемся режиме.

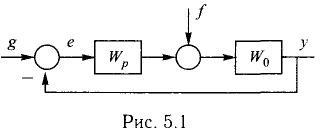

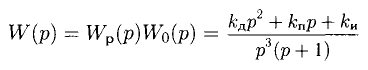

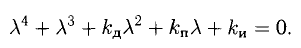

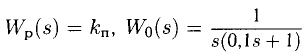

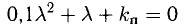

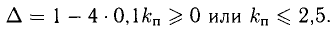

Задача №5.1.

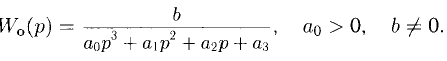

Определить, при каких типовых законах управления статическая ошибка системы (рис. 5.1) будет равна нулю, когда передаточная функция объекта имеет вид

Решение:

Статическая ошибка будет равна нулю, если система будет астатической относительно задающего воздействия и возмущения. А для этого нужно, чтобы регулятор содержал интегрирующее звено. Поэтому искомыми законами управления будут пропорциональ-но-интегральный (ПИ) закон и пропорционально интегро-дифференци-альный (ПИД) закон.

Задача №5.2.

Определить, при каких типовых законах управления установившаяся ошибка системы (рис. 5.1) будет равна нулю при условии, что

Решение:

Так как установившаяся ошибка от задающего воздействия и возмущения имеют вид

установившаяся ошибка будет равна нулю, если

и характеристическое уравнение имеет вид

В этом уравнении коэффициент при

и характеристическое уравнение имеет вид

Определитель Гурвица 3-го порядка

соответствующим выбором параметров регулятора можно сделать Следовательно, при ПИД-законе система структурно устойчива и искомым законом устойчива и искомым законом управления является ПИД-закон.

Синтез параметров регулятора по минимуму интегральных оценок

Постановку и решение задачи синтеза параметров регулятора по минимуму интегральной оценки рассмотрим на примерах.

Задача №5.3.

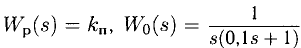

При условии, что

и

определить параметр

Решение:

Переходный процесс будет апериодическим, если корни характеристического уравнения рассматриваемой системы

будут вещественными, т. е. если детерминант этого уравнения

Так как

Переходя к изображениям Лапласа, получим:

Следовательно,

В данном случае (4.2)

Поэтому (4.36)

Очевидно, что

Задача №5.4.

При условии, что

и

(рис. 5.1), определить значение параметра

Решение:

Согласно формуле Парсеваля

Как было вычислено (см. пример 5.3),

Для

Поэтому

В данном случае

Подставив это выражение и выражение для

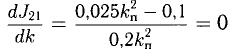

Из условия

следует, что

В точке экстремума эта производная положительна. Следовательно, в ней достигается минимум и соответственно решением будет

Синтез систем управления максимальной степени устойчивости

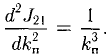

Задача синтеза систем управления максимальной степени устойчивости ставится следующим образом. Задана структура системы управления и требуется определить

Здесь

Условия граничной (маргинальной) устойчивости. Система находится на границе устойчивости или имеет место граничная (маргинальная) устойчивость, если ее характеристический полином имеет нейтральные (т. е. расположенные на мнимой оси) нули и не имеет правых нулей. Такой полином называют маргинально устойчивым.

Рассмотрим полином с вещественными коэффициентами

Утверждение. 5.1 (необходимое условие маргинальной устойчивости). Если полином (5.1) маргинально устойчив, то все его коэффициенты неотрицательны:

Нуль

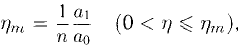

Утверждение. 5.2 Полином (5.1) маргинально устойчив и

1)

2) Полином (5.1) не имеет особых нулей, расположенных не на мнимой оси.

Утверждение. 5.3 При выполнении необходимого условия (5.2) особый нуль не может быть вещественным числом, и если имеются особые нули, расположенные не на мнимой оси, то их количество равно числу, кратному четырем.

Нейтральные нули полинома

Утверждение. 5.4 Для того чтобы все определители Гурвица полинома были равны нулю, необходимо и достаточно, чтобы все его коэффициенты с нечетными индексами были равны нулю.

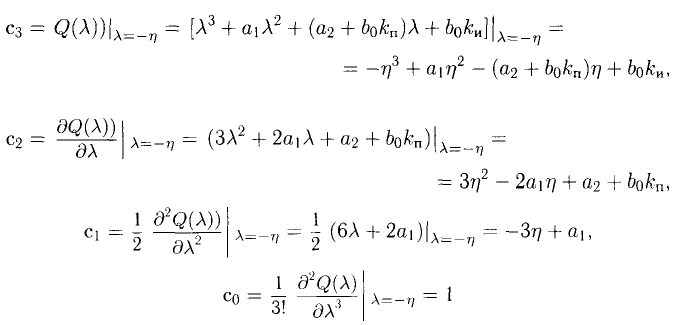

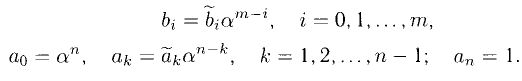

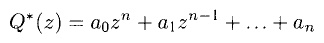

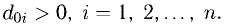

Метод синтеза систем управления максимальной степени устойчивости. Метод решения задачи основан на преобразовании характеристического полинома

путем постановки

становится маргинально устойчивым полиномом. И для

Здесь

Рассматриваемый метод состоит в следующем: решается система (5.7) относительно неизвестных параметров регулятора и степени устойчивости

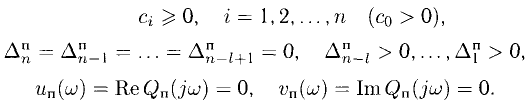

Утверждение. 5.5 Максимально возможная или граничная степень устойчивости

и она достигается, когда вещественные части всех нулей полинома

Поиск решения задачи синтеза максимальной степени устойчивости следует начинать со случая, когда степень устойчивости принимает граничное (максимально возможное) значение. Так как это возможно, когда все нули исходного полинома имеют одинаковые вещественные части или все нули преобразованного полинома

Если эта система не имеет решения, то нужно перейти к системе (5.7) и решить ее при

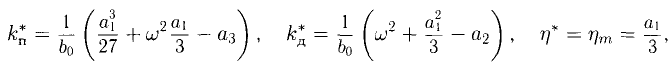

А) Синтез оптимальных по степени устойчивости параметров типовых регуляторов для объекта 2-го порядка

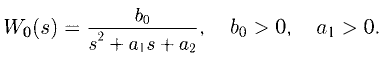

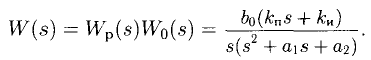

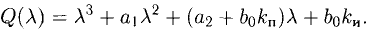

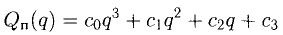

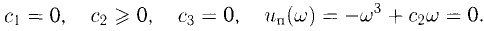

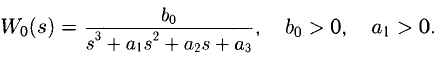

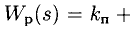

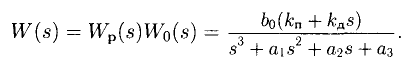

Рассмотрим синтез оптимальных по степени устойчивости параметров П- и ПИ-регуляторов для объекта 2-го порядка. Пусть передаточная функция объекта имеет вид

П-регулятор. Передаточная функция регулятора

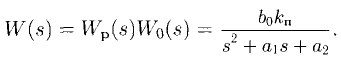

Характеристический полином принимает вид

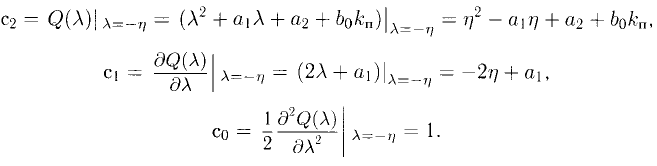

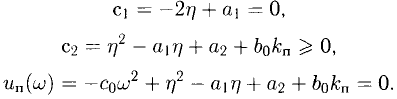

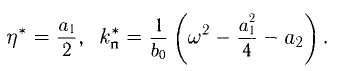

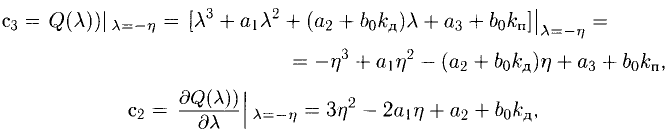

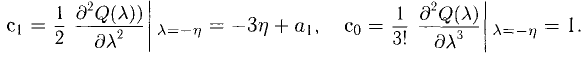

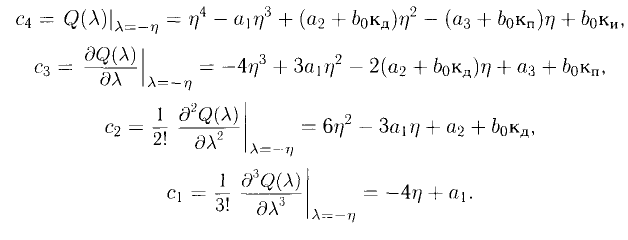

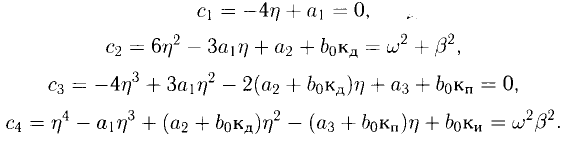

Для коэффициентов преобразованного полинома

в соответствии с (5.6) имеем

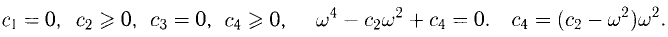

В данном случае условия граничной устойчивости (5.9) принимают следующий вид:

Решив эту систему, получим

Так как степень устойчивости принимает граничное значение, найденное решение является искомым. Здесь

ПИ-регулятор. Передаточная функция регулятора

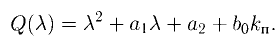

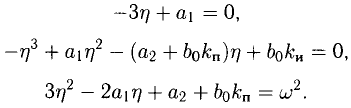

Характеристический полином имеет вид

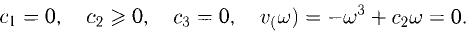

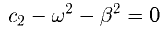

Коэффициенты преобразованного полинома

определяются следующим образом (5.6):

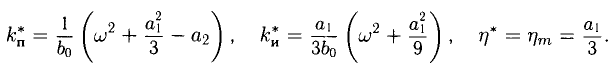

Условия граничной устойчивости (5.9) принимают вид

Из последнего уравнения (5.10) имеем

Решив эту систему, получим

Здесь

Б) Синтез оптимальных по степени устойчивости параметров ПД- и ПИД-регуляторов для объекта 3-го порядка

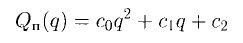

Рассмотрим синтез оптимальных по степени устойчивости параметров типовых регуляторов для объекта 3-го порядка. Пусть передаточная функция объекта имеет вид

ПД-регулятор. Передаточная функция регулятора

Характеристический полином замкнутой системы имеет вид

Для коэффициентов преобразованного полинома

имеем

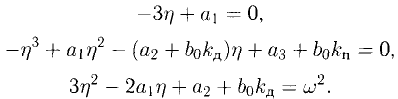

Условия граничной устойчивости (5.9) для преобразованного полинома принимают вид

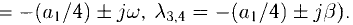

Из последнего равенства этого условия имеем

Решив эту систему, найдем

Здесь

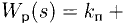

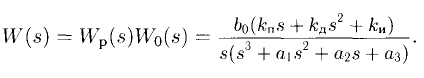

ПИД-регулятор. Передаточная функция регулятора

Характеристический полином синтезируемой системы и преобразованный полином имеют соответственно вид

где

Условие маргинальной устойчивости (5.9) принимает вид

Неравенства

и условие маргинальной устойчивости можно записать в виде

Решив эту систему уравнений, получим

где свободные параметры

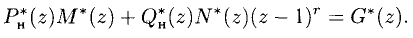

Синтез систем управления по желаемой передаточной функции или метод полиномиальных уравнений

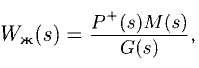

При задании желаемой передаточной функции

Физическая осуществимость. Под физической осуществимостью или реализуемостью передаточной функции или системы, заданной этой передаточной функцией, понимают принципиальную возможность построения такой системы.

Передаточная функция физически осуществима, если степень числителя не больше степени ее знаменателя. Условие физической осуществимости передаточной функции

имеет вид

Грубость. Система называется грубой или робастной, если при малом изменении ее параметров свойство системы качественно не меняется. В случае линейной системы негрубость означает, что устойчивая система при малом изменении параметров становится неустойчивой.

При синтезе систем по желаемой передаточной функции грубость может быть нарушена, если правый полюс передаточной функции объекта компенсируется правым нулем передаточной функции регулятора и правый нуль объекта — правым полюсом регулятора.

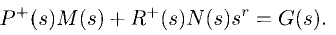

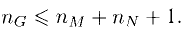

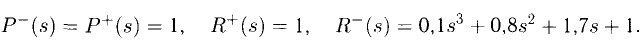

Представим передаточную функцию объекта в виде

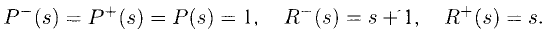

где

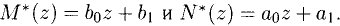

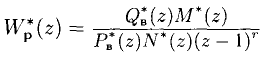

Передаточная функция регулятора синтезируемой системы имеет вид

где полиномы

Здесь

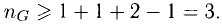

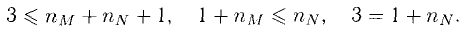

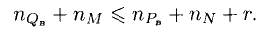

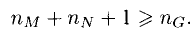

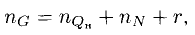

Условимся степень полинома обозначать буквой

Условие физической осуществимости регулятора (5.11):

При определении степеней неопределенных полиномов необходимо учитывать условие, получаемое из условия грубости:

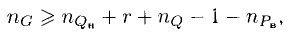

Чтобы система (5.13)-(5.15) была разрешима, необходимо, чтобы порядок

Метод синтеза регулятора по желаемой передаточной функции состоит в следующем. Исходя из заданных требований к качеству синтезируемой системы задается характеристический полином

Задача №5.5.

Передаточная функция объекта имеет вид

и установившаяся ошибка равна нулю (рис. 5.1) при постоянном задающем воздействии

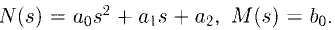

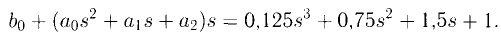

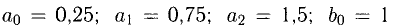

Решение:

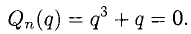

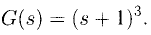

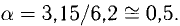

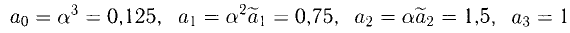

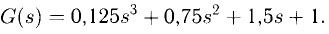

Переходная составляющая ошибки будет изменяться в соответствии с заданной функцией, если характеристический полином синтезируемой системы имеет трехкратный корень, равный — 1

Числитель и знаменатель передаточной функции объекта раскладываются на множители

Степени полиномов равны

Статическая ошибка

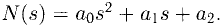

Из последнего равенства

и

Подставив эти полиномы в полиномиальное уравнение (5.12), получим

Отсюда, приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях, найдем

Подставляя эти полиномы, а также выражения для

Определение желаемой передаточной функции

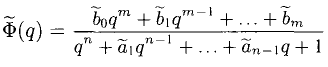

Желаемая передаточная функция должна быть определена исходя из заданных требований к качеству синтезируемой системы. На ее выбор определенные ограничения накладывают условия грубости и физической осуществимости. В силу этих ограничений желаемая передаточная функция имеет вид

где

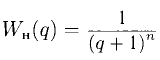

Передаточная функция вида

называется нормированной передаточной функцией или передаточной функцией в форме Вышнеградского. Нормированная передаточная характеризуется тем, что в знаменателе коэффициент при старшей степени и свободный член равны единице.

Желаемая передаточная функция, когда наряду с другими требованиями нужно обеспечить заданное время регулирования

определяются так:

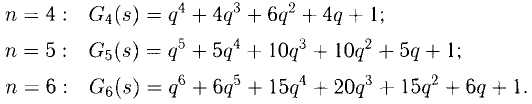

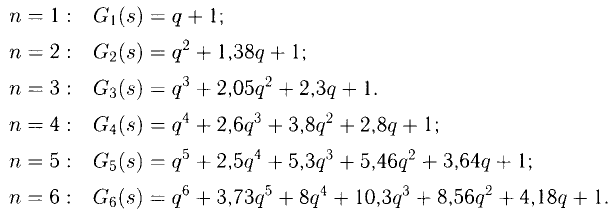

Стандартные нормированные передаточные функции

Рассмотрим стандартные передаточные функции, которые не имеют нулей: числители являются константами. Так как значения этих констант не влияют на характер переходного процесса, примем их равными единице.

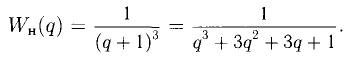

Передаточная функция с одинаковыми полюсами

обладает монотонной переходной характеристикой, неплохим быстродействием и среди передаточных функций

Оптимальная по быстродействию передаточная функция передаточная функция с полюсами, имеющими одинаковые действительные части

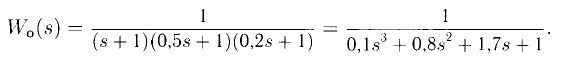

В таблице 5.1 представлены время регулирования при

Задача №5.6.

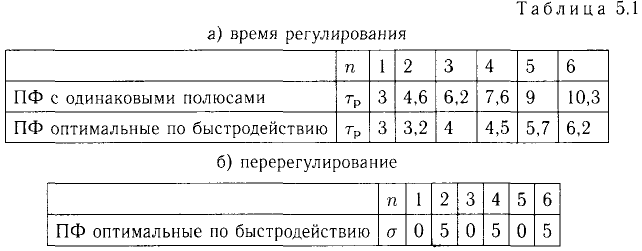

Передаточная функция объекта имеет вид

Синтезировать регулятор, при котором переходный процесс является монотонным, время регулирования

Решение:

Статическая ошибка будет равна нулю, если система будет астатической. Примем порядок астатизма

В качестве стандартной передаточной функции выберем нормированную передаточную функцию с одинаковыми полюсами

Для этой передаточной функции из табл. 5.1, а имеем

Учитывая формулы (5.186), для коэффициентов полинома знаменателя

и соответственно,

Числитель и знаменатель передаточной функции объекта раскладываются на множители

Степени полиномов равны

Условия (5.13), (5.14) и (5.15) принимают вид

Этим условиям удовлетворяют

При подстановке этих полиномов уравнение (5.12) принимает вид

Отсюда

и, соответственно

Подставляя их и выражения для

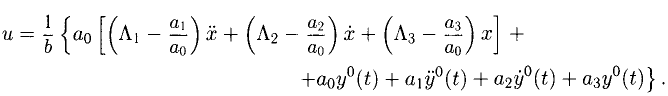

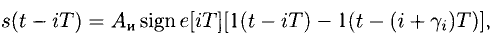

Метод обратной задачи динамики

Методом обратной задачи динамики называют метод синтеза систем, когда по заданным уравнению объекта и требованиям к качеству системы управления определяется дифференциальное уравнение, решение которого удовлетворяет заданным требованиям, а затем из найденного уравнения выражается старшая производная и, после подстановки ее вместо старшей производной в уравнение объекта, находится требуемый закон управления.

Задача №5.7.

Пусть задана передаточная функция объекта

Задан требуемый закон изменения

Здесь

Решение:

Уравнение объекта имеет вид

Числа

Следовательно, заданная функция

Так как

подставив эти выражения в уравнение объекта, получим

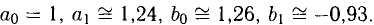

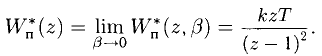

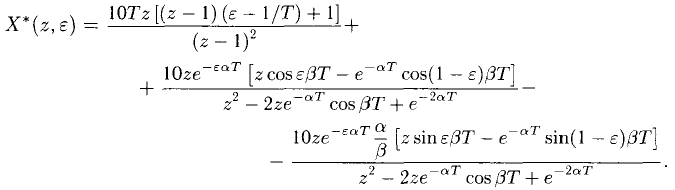

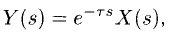

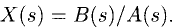

Математическое описание дискретных систем

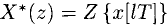

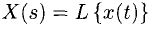

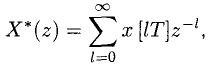

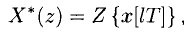

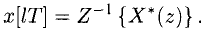

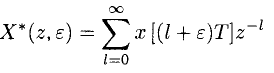

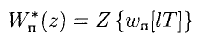

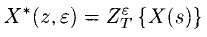

Определение

ставящее дискретной функции

Оригинал и его изображение обозначают одноименными буквами: оригинал — строчной буквой, а изображение — прописной буквой со звездочкой.

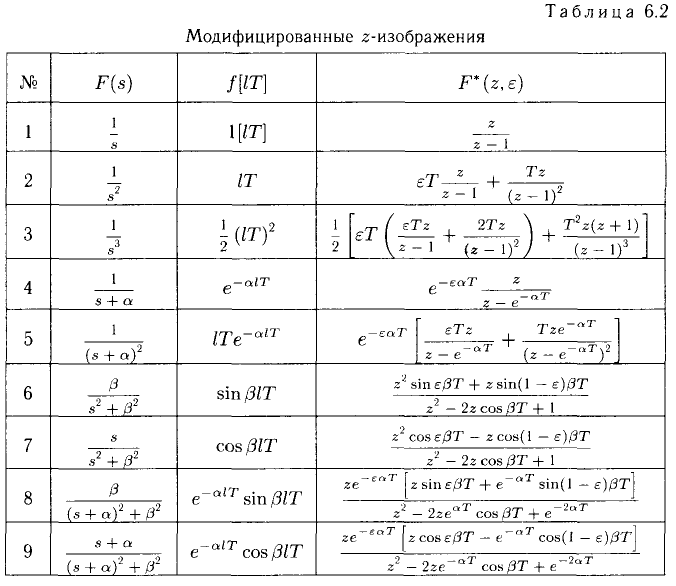

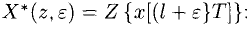

а обратное

называют модифицированным

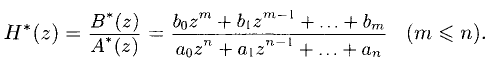

Функцию

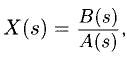

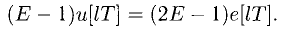

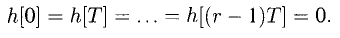

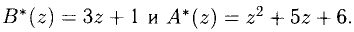

Уравнения и передаточные функции дискретных систем

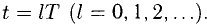

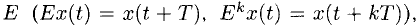

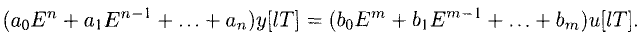

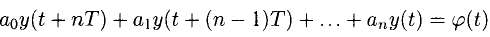

Пусть модель дискретной системы управления описывается разностным уравнением

где

это уравнение можно записать в операторной форме

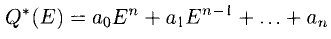

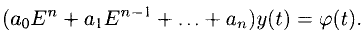

Разностный оператор при выходной переменной

называется собственным (разностным) оператором, а разностный оператор при входной переменной

(разностным) оператором воздействия.

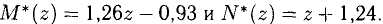

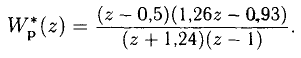

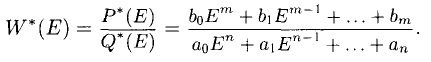

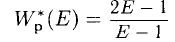

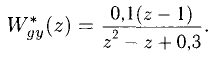

Отношение оператора воздействия к собственному оператору называется передаточной функцией в операторной форме. В соответствии с этим определением передаточная функция (в операторной форме) системы управления (6.1) имеет вид

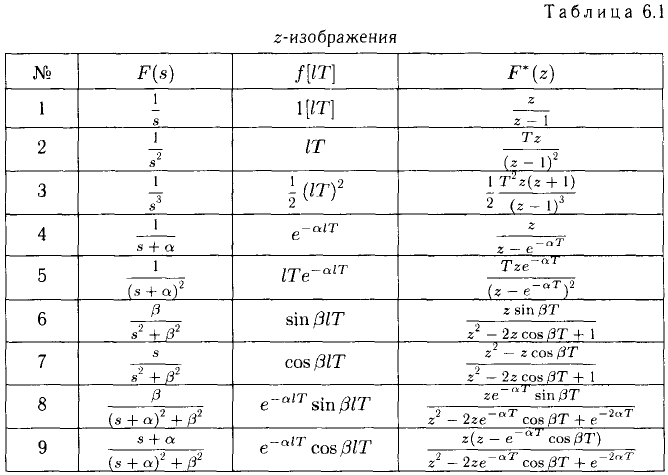

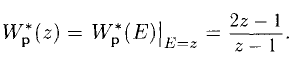

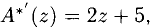

Имеющее наименьший порядок отношение

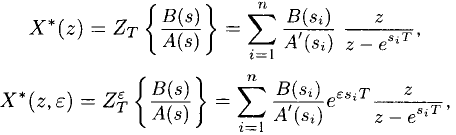

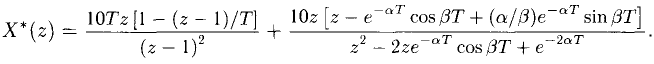

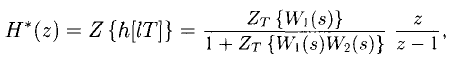

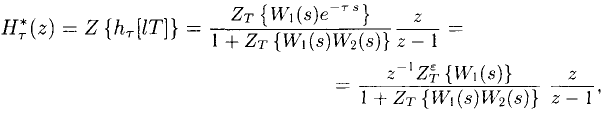

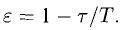

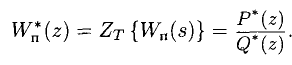

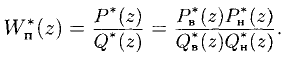

Передаточные функции в

Однако если полиномы числителя и знаменателя

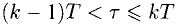

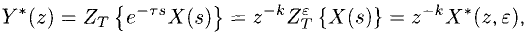

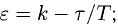

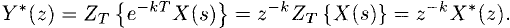

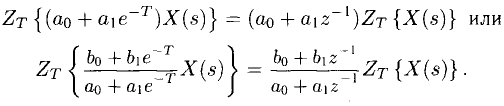

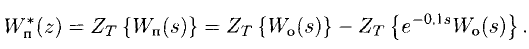

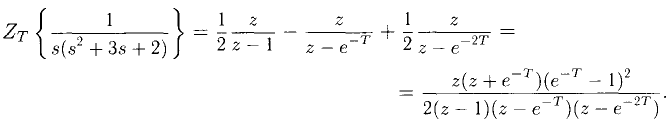

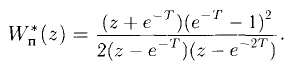

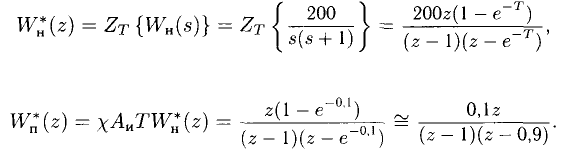

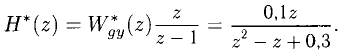

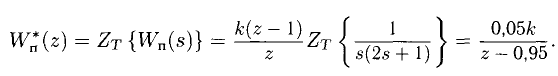

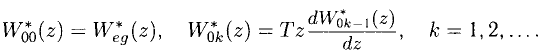

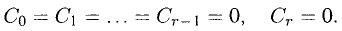

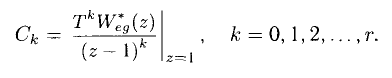

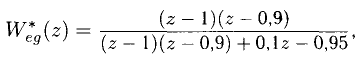

Вычисление передаточных функций АИМ-системы

Как правило, приходится вычислять передаточные функции, когда известны характеристики дискретных элементов и передаточная функция непрерывной части. И в этом случае возникают особенности, которые делают вычисление передаточных функций дискретных систем более сложным.

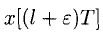

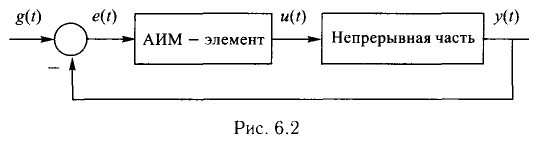

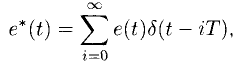

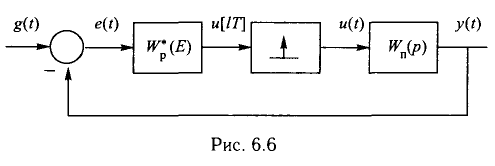

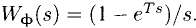

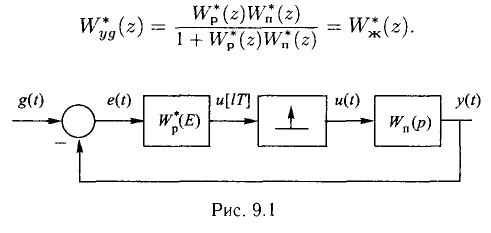

АИМ-система включает АИМ-элемент (импульсный элемент с амплитудно-импульсной модуляцией) и непрерывную часть (рис. 6.2). Для получения математического описания АИМ-системы управления

ее представляют в виде эквивалентной схемы, состоящей из простейшего импульсного звена 1 и приведенной непрерывной части (ПНЧ) (рис. 6.3, а). Простейшее импульсное звено представляет собой звено, которое преобразует входную функцию

где

Если ограничиться изучением АИМ-системы только в дискретные моменты времени

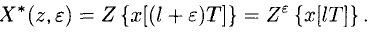

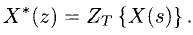

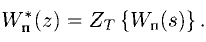

Зная связь между изображением Лапласа непрерывной функции и

Оператор

Дальше также используется оператор

По аналогии с

и в

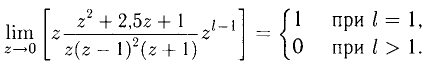

Вычисление

где

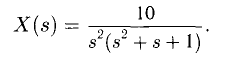

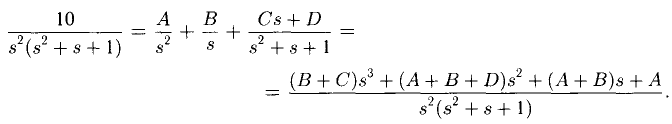

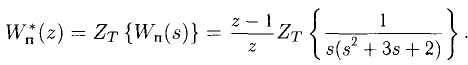

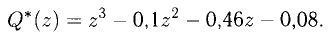

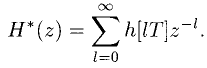

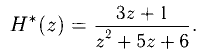

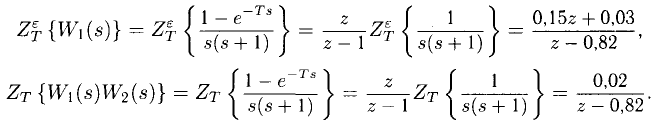

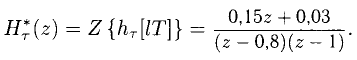

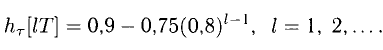

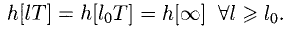

Задача №6.1.

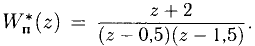

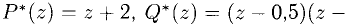

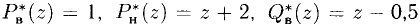

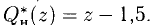

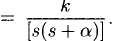

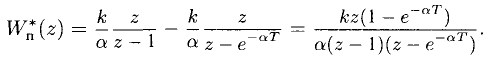

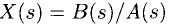

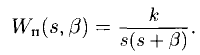

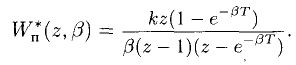

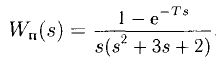

Передаточная функция ПНЧ имеет вид

Требуется найти дискретную передаточную функцию

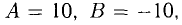

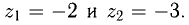

Решение:

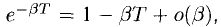

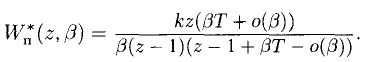

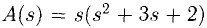

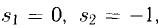

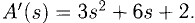

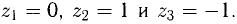

Полюсами данной передаточной функции (т. е. корнями уравнения

Если

содержит кратные полюса, то изображения

Задача №6.2.

Передаточная функция ПНЧ имеет вид

Решение:

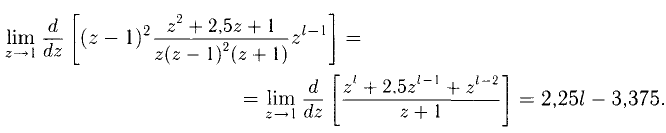

Данная передаточная функция ПНЧ имеет двукратный полюс

Преобразованная передаточная функция имеет простые полюса

Используя разложение

где

Отсюда, устремив

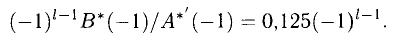

Если среди простых полюсов функции

Задача №6.3.

Определить

Решение:

Данная функция имеет кратный полюс

Приравняв коэффициенты при одинаковых степенях слева и справа и решив полученную систему уравнений, найдем

Следовательно,

Преобразуем правую часть к табличному виду:

Подставив это выражение в предыдущее равенство, произведем

После подстановки соответствующих изображений из табл. 6.2 и преобразований получим

Положив

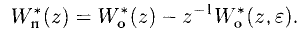

Вычисление

где

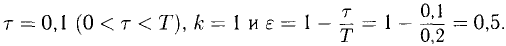

В этом случае в зависимости от величины

а) при

где

б) при

Задача №6.4.

АИМ-элемент вырабатывает прямоугольные импульсы длительности

Решение:

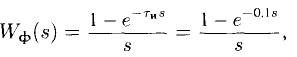

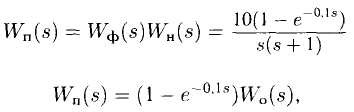

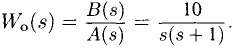

Найдем сначала передаточную функцию приведенной непрерывной части. Так как передаточная функция формирующего звена

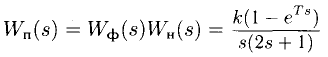

передаточная функция ПНЧ

где

Дискретная передаточная функция

В данном случае

Согласно (6.4)

Полюсами

Следовательно,

Цифровые системы управления

Если цифровое устройство оперирует числовыми представлениями со значительным количеством разрядов, то- квантованием по уровню можно пренебречь. И системы управления с такими цифровыми устройствами можно рассматривать как АИМ-системы.

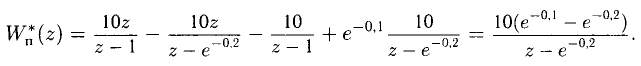

Цифровая система управления (ЦСУ) включает объект управления (ОУ), чувствительные элементы (ЧЭ), аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифровое вычислительное устройство (ЦВУ) и цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) (рис. 6.4). АЦП преобразует аналоговый сигнал в цифрой, а ЦАП — цифровой сигнал в аналоговый. ЦВУ выполняет все необходимые вычисления в соответствии с заданным алгоритмом управления, т. е. представляет собой регулятор.

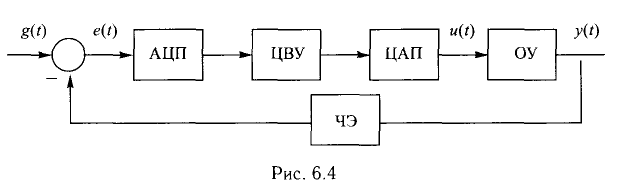

Если пренебречь квантованием по уровню, цифровую систему управления можно представить в виде блок-схемы (рис. 6.5), состоящей из прерывателя, дискретного фильтра (ДФ), фиксатора нулевого порядка (ФНП) и непрерывной части (НЧ).

Прерыватель является моделью АЦП и преобразует непрерывный сигнал

На этой схеме

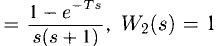

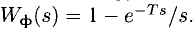

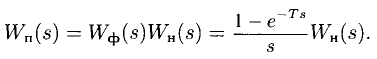

Передаточная функция (в изображениях Лапласа) ПНЧ

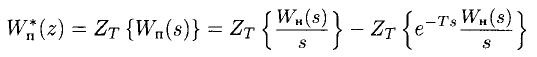

Дискретная передаточная функция ПНЧ

или

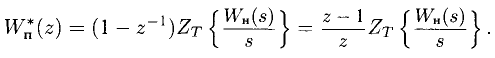

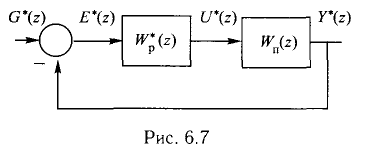

Используя эту передаточную функцию, можно построить структурную схему дискретной модели цифровой системы управления (рис. 6.7).

Задача №6.5.

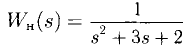

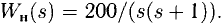

Дана цифровая система управления, у которой передаточная функция непрерывной части

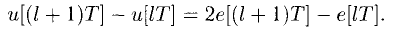

и цифровое вычислительное устройство реализует алгоритм управления, определяемый разностным уравнением

Требуется определить передаточную функцию данной системы относительно входа

Решение:

Запишем уравнение регулятора в операторной форме:

Отсюда передаточная функция регулятора в операторной форме

и в

Передаточная функция приведенной непрерывной части

Дискретная передаточная функция ПНЧ

Корнями полинома

являются

и производная

По формуле (6.2)

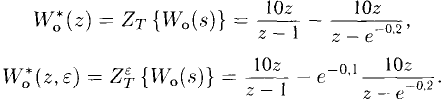

Следовательно,

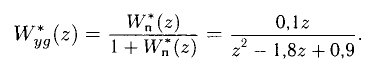

Искомая передаточная функция замкнутой системы

ШИМ-системы управления

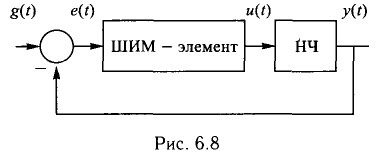

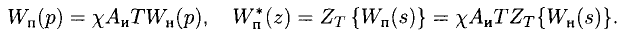

Блок-схема ШИМ-системы управления включает ШИМ-элемент (импульсный элемент с широтно-импульсной модуляцией) и НЧ (рис. 6.8). Пусть ШИМ-элемент вырабатывает прямоугольные импульсы с амплитудой

где

и называется коэффициентом модуляции.

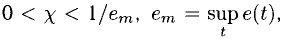

Линеаризация. Уравнения ШИМ-элемента являются нелинейными. Если выполняется условие

Задача №6.6.

Дана ШИМ-система управления (рис. 6.8). Амплитуда

Требуется определить дискретную передаточную функцию замкнутой системы

Решение:

Так как

Искомая передаточная функция

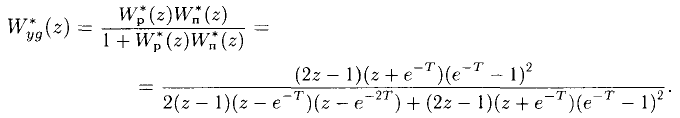

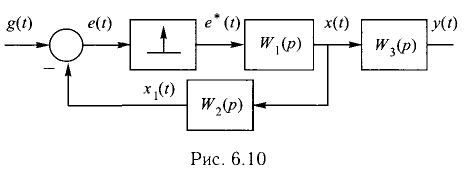

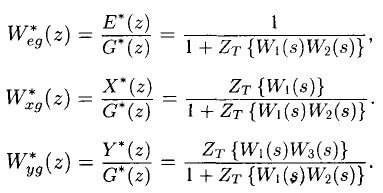

Вычисление передаточных функций дискретных систем в общем случае

Выше мы рассмотрели вычисление передаточных функций дискретных систем, когда их эквивалентная схема за простейшим импульсным звеном содержит одно непрерывное звено — приведенную НЧ. Однако может потребоваться вычисление передаточных функций, эквивалентная схема которых имеет более общий вид (рис. 6.10). И в этом

случае справедливо правило, которое совпадает с правилом вычисления передаточных функций одноконтурной непрерывной системы: передаточная функция относительно входа

Следует иметь в виду, что при вычислении передаточной функции прямой цепи и передаточной функции разомкнутой системы непрерывные звенья, расположенные за простейшим импульсным звеном, нужно рассматривать как одну НЧ.

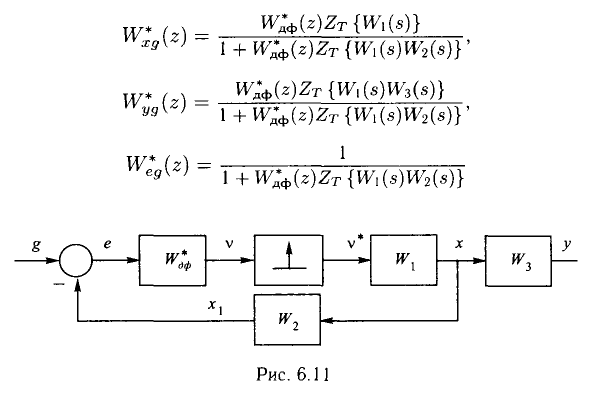

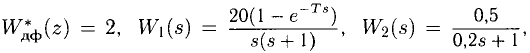

Теперь рассмотрим схему с дискретным фильтром, включенным перед простейшим импульсным звеном (рис. 6.11). Установленное выше правило вычисления дискретной передаточной функции замкнутой системы остается в силе и в данном случае:

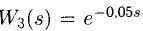

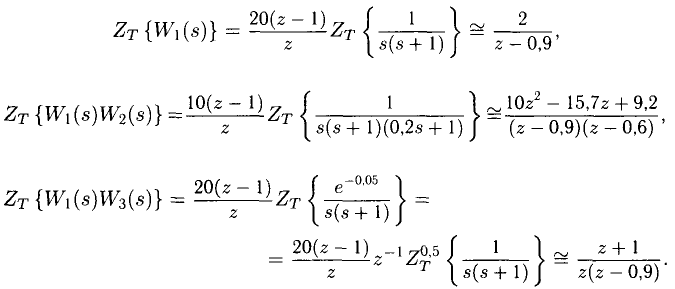

Задача №6.7.

Пусть в дискретной системе, представленной на рис. 6.11,

и период следования импульсов

Решение:

Найдем необходимые для определения требуемых передаточных функций

Подставив полученные выражения и выражения для

Устойчивость дискретных систем. Характеристическое уравнение и основное условие устойчивости

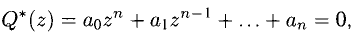

Если внешние воздействия заданы, уравнения дискретной системы управления можно записать в виде

или в операторной форме

Характеристическое уравнение имеет вид

который получается при подстановке в собственный оператор

вместо оператора смещения

Если задана передаточная функция системы управления, то при определении характеристического полинома нужно исходить из следующих положений: по определению передаточной функции в операторной форме ее знаменатель есть собственный оператор, а знаменатель передаточной функции в

Общее решение неоднородного разностного уравнения имеет вид

где

Линейная дискретная система управления называется устойчивой, если общее решение однородного разностного уравнения при

Основное условие устойчивости: для того чтобы линейная дискретная система управления была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни ее характеристического уравнения были по модулю меньше единицы или, что то же, находились внутри единичного круга на

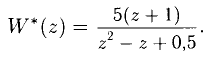

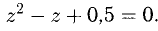

Задача №7.1.

Передаточная функция системы

Требуется исследовать ее устойчивость.

Решение:

Характеристическое уравнение имеет вид

Его корнями являются

Их модули

Система устойчива.

Алгебраические критерии устойчивости

Необходимое условие устойчивости: для того чтобы все нули (корни) характеристического полинома

были по модулю меньше единицы

Задача №7.2.

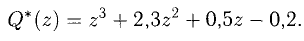

Характеристический полином дискретной системы имеет вид

Требуется определить устойчивость системы.

Решение:

Проверим необходимое условие устойчивости. В данном случае

Необходимое условие устойчивости не выполняется. Следовательно, система неустойчива.

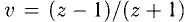

Исследование устойчивости, основанное на преобразовании единичного круга в левую полуплоскость. При преобразовании

внутренность единичного круга на

Представим преобразованное характеристическое уравнение в стандартной форме:

При

Для того чтобы дискретная система была устойчива, необходимо и достаточно, чтобы все корни преобразованного характеристического уравнения располагались в левой полуплоскости (имели отрицательную вещественную часть).

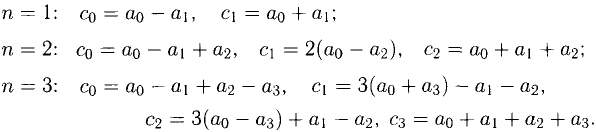

Задача № 7.3.

Характеристический полином дискретной системы управления имеет вид

Определить ее устойчивость.

Решение:

В данном случае

и в соответствии с (7.2в) коэффициенты преобразованного уравнения

Необходимое условие устойчивости выполняется: все коэффициенты преобразованного характеристического уравнения больше нуля. Определитель Гурвица 2-го порядка

Следовательно, система устойчива.

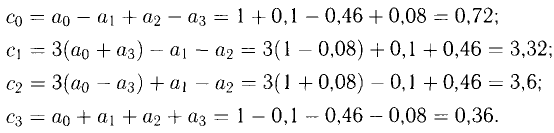

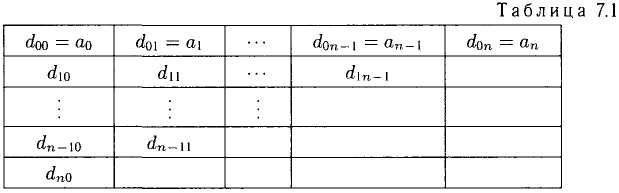

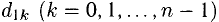

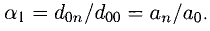

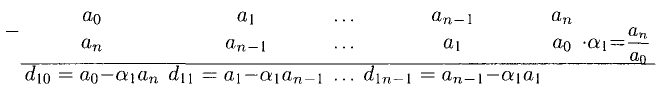

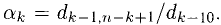

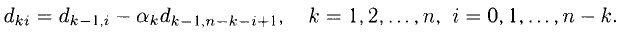

Критерий устойчивости Джури. Составим таблицу Джури, которая содержит (

Клетки нулевой строки заполняются коэффициентами характеристического уравнения в порядке возрастания нижних индексов:

Элементы первой строки

вычисляются следующим образом. Выписываются элементы нулевой строки и под ними те же элементы в обратном порядке. Из элементов верхней строки вычитаются соответствующие элементы нижней строки, умноженные на отношение последних элементов двух выписанных строк:

Последняя разность обращается в нуль, и она отбрасывается. Поэтому 1-я строка содержит

Последняя разность, обращающаяся в нуль, отбрасывается. Формула для вычисления

Критерий Джури (E.I. Jury). Для того чтобы все нули (корни) характеристического полинома

находились внутри единичного круга, необходимо и достаточно, чтобы при

Если все элементы нулевого столбца, кроме последнего, положительны:

то положительность последнего элемента, т. е. условие

Задача №7.4.

Характеристический полином дискретной системы управления имеет вид

Исследовать устойчивость данной системы.

Решение:

Сначала проверим необходимое условие устойчивости:

Необходимое условие устойчивости выполняется. Вычислим элементы таблицы Джури. Для нулевой строки имеем

Ниже приводится вычисление элементов таблицы Джури для остальных строк, кроме последней.

Элементы нулевого столбца (кроме последнего) равны

и они положительны. Так как выполняется необходимое условие устойчивости, последний элемент нулевого столбца также будет положительным. Следовательно, система устойчива.

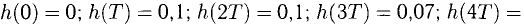

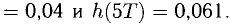

Оценка качества дискретных систем. Показатели качества в переходном режиме

Качество дискретных систем управления определяется так же, как и качество непрерывных систем, и для его оценки можно использовать все ранее введенные при рассмотрении непрерывных систем показатели качества в переходном и установившемся режимах или их аналоги.

Прямые показатели качества — время регулирования и перерегулирование — определяются по переходной характеристике. Ее можно построить по дискретной переходной функции

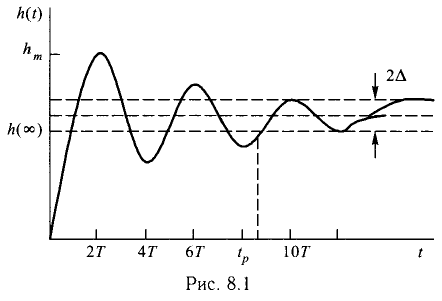

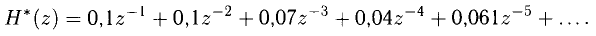

Рассмотрим вычисление переходной функции. Так как

то

где

Пусть изображение переходной функции имеет вид

По определению

Поэтому значения переходной функции

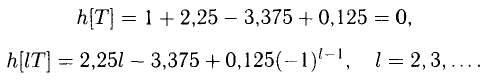

Задача №8.1.

Определить значения переходной функции

Решение:

Произведя деление числителя на знаменатель по правилу деления многочленов, для первых пяти слагаемых получим

Отсюда имеем:

Если разность между степенями знаменателя и числителя равна

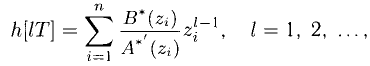

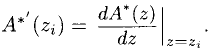

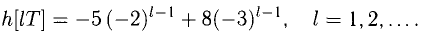

Другой способ вычисления переходной функции основан на формуле разложения, которая определяется следующим образом: если все полюса

где

Начальные значения

Задача №8.2.

Определить переходную функцию

Решение:

В данном случае

Производная

полюсами являются

И в соответствии с формулой (8.1)

Начальное значение

Если среди полюсов

Задача №8.3.

Определить переходную функцию

Решение:

В данном случае

Производная

полюсами являются

Слагаемое, соответствующее нулевому полюсу (

Полюс

Полюс

Таким образом, имеем

Начальное значение

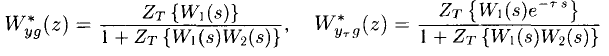

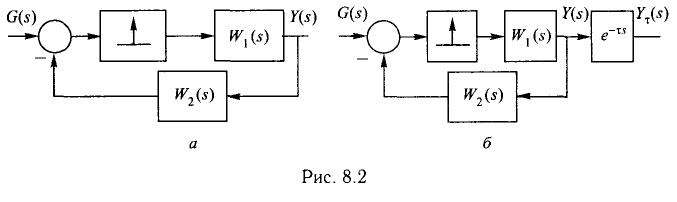

Вычисление переходной функции между точками съема сигналов . Функция

Так как

и при единичном входном воздействии и нулевых начальных условиях

Соответственно для

где

Задача №8.4.

Пусть в дискретной системе (рис. 8.2, a)

Решение:

Искомой функцией будет

В данном случае

Подставив эти выражения в (8.3), получим

Отсюда в соответствии с формулой (8.1)

Особенности переходного процесса дискретных систем.

В непрерывных линейных системах переходная функция всегда принимает установившееся значение при

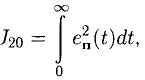

Если выполняется это условие, то переходный процесс называется оптимальным, а система, в которой происходит такой процесс, — оптимальной (по переходному процессу) системой.

Условие оптимальности системы (по переходному процессу). В системе с передаточной функцией вида

переходный процесс заканчивается за конечное число шагов, если

Задача №8.5.

Замкнутая дискретная система состоит из фиксатора нулевого порядка и НЧ с передаточной функцией

Решение:

При фиксаторе нулевого порядка передаточная функция формирующего звена

Поэтому передаточная функция приведенной НЧ

и передаточная функция разомкнутой дискретной модели

Передаточная функция замкнутой системы

Отсюда в соответствии с формулой (8.4) для оптимального

Показатели качества в установившемся режиме

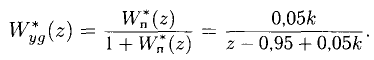

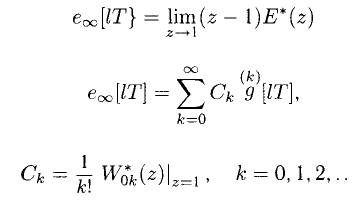

Наиболее полной характеристикой качества в установившемся режиме является установившаяся ошибка

Здесь

Коэффициенты

Статические и астатические системы. Система называется статической, если статическая ошибка отлична от нуля, и астатической, если статическая ошибка равна нулю. Статическая ошибка — это установившаяся ошибка при постоянных внешних воздействиях. Система является астатической и обладает астатизмом

Из формул (8.56) и (8.5в) следует, что коэффициент позиционной ошибки

Однако для астатической системы коэффициенты до первого отличного от нуля можно определить по формуле

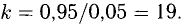

Задача №8.6.

Задающее воздействие

период

Решение:

Так как

и установившаяся ошибка

Найдем коэффициенты ошибки

Так как

Установившаяся ошибка

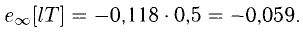

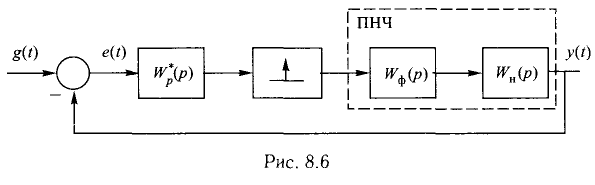

Структура астатических систем. Дискретная система (рис. 8.6) будет астатической, если передаточная функция ДФ (регулятора) включает множитель 1/(

Задача №8.7.

Пусть в дискретной системе (рис. 8.6)

Задающее воздействие

Определить установившуюся ошибку.

Решение:

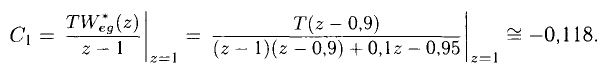

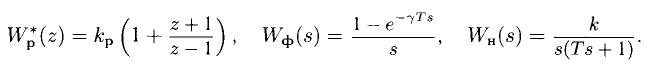

В данном случае установившаяся ошибка

Передаточная функция регулятора содержит в знаменателе множитель

Следовательно,

Кстати готовые задачи на продажу по тау тут.

Синтез дискретных систем

Метод полиномиальных уравнений. Пусть задана передаточная функция приведенной НЧ

Из заданных требований к качеству синтезируемой системы получена желаемая передаточная функция

При синтезе регулятора нужно позаботится о том, чтобы он был физически осуществим и синтезированная система была грубой. Условие физической осуществимости регулятора, состоящее в том, что следствие не может предшествовать причине, будет выполнено, если степень числителя его передаточной функции не превышает степень ее знаменателя.

Условие грубости будет нарушено, если передаточная функция неизменяемой части содержит нули или полюса вне единичного круга, и они входят в передаточную функцию регулятора. И это условие накладывает определенные ограничения на выбор желаемой передаточной функции, что в общем случае исключает возможность задания желаемой передаточной функции произвольно. Поэтому обычно задаются желаемым характеристическим полиномом синтезируемой системы.

Разложим числитель и знаменатель передаточной функции неизменяемой части на два множителя, один из которых содержит нули внутри единичной окружности, другой — на и вне единичной окружности:

Здесь

где показатель степени

Здесь

Обозначим степень произвольного полинома

Полиномиальное уравнение (9.3) разрешимо, если число неизвестных (коэффициентов полиномов

Степень желаемого характеристического полинома

а также неравенству

где

Порядок синтеза системы управления методом полиномиальных уравнений можно сформулировать следующим образом.

- Разложить полиномы числителя и знаменателя передаточной функции неизменяемой части на два множителя, один из которых имеет нули внутри единичной окружности, другой — на и вне единичной окружности. Если указанные полиномы не имеют нулей на и вне единичной окружности, то положить

и

; если они не имеют нулей внутри единичной окружности, то приравнять

и

постоянному множителю этих полиномов.

- Исходя из требований к качеству синтезируемой системы в переходном режиме и порядку астатизма выбрать характеристический полином синтезируемой системы

и число

. Степень полинома

должна удовлетворять условию (9.7).

- Из соотношений (9.4)-(9.6) определить степени неопределенных полиномов

и

и записать их с неизвестными коэффициентами.

- Подставить полученные неопределенные полиномы в полиномиальное уравнение (9.3) и определить их коэффициенты.

- Подставить найденные полиномы

и

в формулу для передаточной функции регулятора (9.2).

Для того чтобы синтезируемый регулятор был более простым, степени полиномов

Задача №9.1.

Передаточная функция неизменяемой части

Требуется синтезировать регулятор, при котором статическая ошибка равна нулю и переходный процесс заканчивается за конечное число шагов.

Решение:

В данном случае

и соответственно

Степени

Так как статическая ошибка должна быть равна нулю, положим

Минимально допустимой является степень

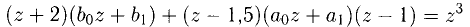

Подставив их в полиномиальное уравнение (9.3), получим

или, после раскрытия скобок и приведения подобных членов,

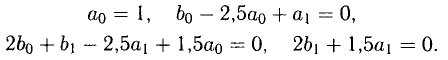

Приравняв коэффициенты при одинаковых степенях, находим

Решив эту систему, получим

Следовательно,

Подставив эти выражения для

Тау

- Тау

-

Категории:

- Греческие буквы

- Финикийский алфавит

Wikimedia Foundation.

2010.

Синонимы:

Полезное

Смотреть что такое «Тау» в других словарях:

-

ТАУ — теория автоматического управления ТАУ торфоаммиачные удобрения Словарь: С. Фадеев. Словарь сокращений современного русского языка. С. Пб.: Политехника, 1997. 527 с. ТАУ телевизионное абонентное устройство ТАУ Толья … Словарь сокращений и аббревиатур

-

ТАУ — ТАУ (теория автоматического управления) это дисциплина, изучающая процессы автоматического управления объектами разной физической природы. ТАУ Тольяттинская академия управления. ТАУ Телевизионное агентство Урала … … Википедия

-

тау — алма. Тауда өсетін жабайы алма. Жаңа гүл жарған тобылғы мен т а у а л м а н ы ң исі мас қылғандай (Лен. жас, 10.06.1972, 2). Тау дерті. сөйл. Биіктік ауруы. Көш көсемі Зәйіп Тәйші дауа қонбас « т а у » д е р т і н е шалдығыпты (Егем. Қазақст., 15 … Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

-

тау — горный, буква Словарь русских синонимов. тау сущ., кол во синонимов: 2 • буква (103) • горный … Словарь синонимов

-

ТАУ — ТАУ, Таулы Гора, гористый; большой, высокий, подобный горе. Антрополексема. Татарские, тюркские, мусульманские мужские имена. Словарь терминов … Словарь личных имен

-

тау — I. 1. Җир өстенең һәр яктан текә биегәеп, күтәрелеп торган шактый зур урыны 2. күч. Һәрбер текәлек, битләү. с. Үрле, текә таурак урыннан менү 3. Бик зур булып өелгән өемнәр тур. кишерләрдән таулар өелде. ТАУ БАЛАВЫЗЫ – Җир өстенә чыгып куерган… … Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

-

Тау’ри — Саманта Картер типичный представитель Тау ри Тау’ри (англ. Tau ri) Вид Тау’ри Родной мир Земля ( … Википедия

-

Тау (2π) — График окружности с обозначенной на нём буквой тау Тау (τ) математическая константа, выражающая соотношение длины окружности к радиусу. Число тау равно 2π (примерно 6.283185…). Обозначается девятнадцатой буквой греч … Википедия

-

Тау — (Евр.) То, что теперь стало еврейской квадратной буквой тау, но задолго до изобретения еврейского алфавита являлось египетским крестом с рукояткой, крукс ансата римских народов, и идентично с египетским анкх. Этот знак принадлежал и теперь… … Религиозные термины

-

ТАУ — (Евр.) То, что теперь стало еврейской квадратной буквой тау, но задолго до изобретения еврейского алфавита являлось египетским крестом с рукояткой, крукс ансата римских народов, и идентично с египетским анкх. Этот знак принадлежал и теперь… … Теософский словарь

17 авг. 2022 г.

читать 2 мин

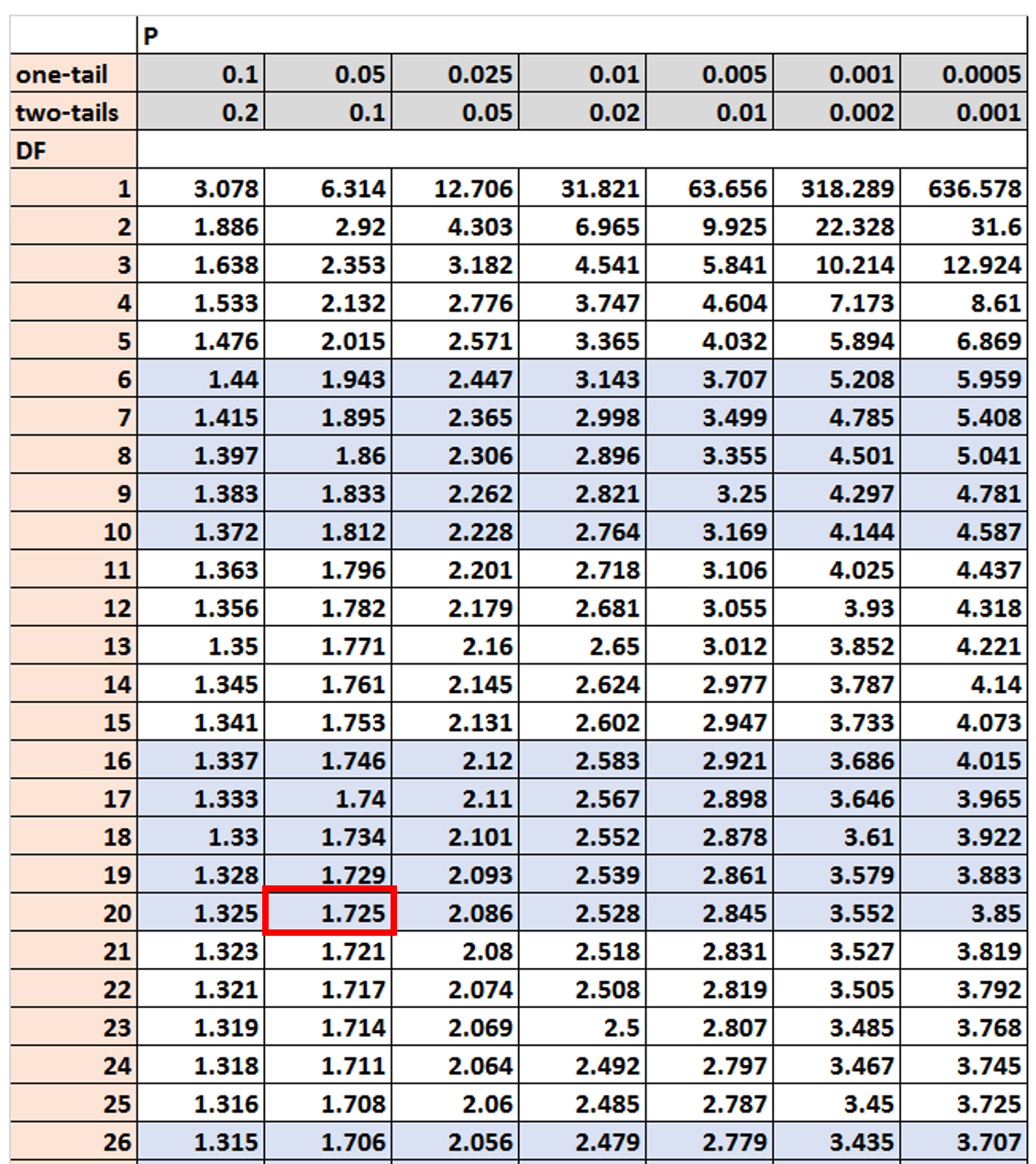

Всякий раз, когда вы сталкиваетесь с термином t α/2 в статистике, это просто ссылка на критическое значениеt из таблицы t-распределения , которое соответствует α/2.

В этом руководстве объясняется следующее:

- Как найти t α/2 по таблице az.

- Как найти t α/2 с помощью калькулятора.

- Как использовать значения t α/2 .

Давайте прыгать!

Как найти t α/2 по таблице

Предположим, мы хотим найти t α/2 для некоторого теста, использующего следующие значения:

- Альфа-уровень: 0,10

- Виды теста: Двусторонний

- Степени свободы: 20

Используя таблицу t-распределения, мы можем найти, что критическое значение t равно 1,725 :

Как найти t α/2 с помощью калькулятора

Мы также можем использовать Калькулятор обратного распределения t , чтобы найти t α/2 для некоторого теста.

Например, предположим, что мы снова хотим найти t α/2 для некоторого теста, использующего следующие значения:

- Альфа-уровень: 0,10

- Виды теста: Двусторонний

- Степени свободы: 20

Мы можем ввести в калькулятор следующие значения и найти, что критическое значение t равно 1,7247 :

Это соответствует критическому значению t, которое мы нашли в таблице распределения t.

Как использовать значения t α/2

На практике критические значения t используются в тестах гипотез, чтобы определить, являются ли результаты теста статистически значимыми.

Основной процесс для этого выглядит следующим образом:

Шаг 1: Рассчитайте статистику теста, используя необработанные данные.

Шаг 2: Сравните статистику теста с критическим значением t (t α/2 ).

Шаг 3: Отклонить или не отклонить нулевую гипотезу теста.

Если абсолютное значение статистики t-теста больше критического значения t, то мы можем отклонить нулевую гипотезу теста.

В противном случае, если абсолютное значение статистики t-теста меньше критического значения t, мы не сможем отвергнуть нулевую гипотезу.

Дополнительные ресурсы

Как читать таблицу t-распределения

Как найти критические значения в Excel

Как найти t критических значений в R

Как найти угол альфа формула

Содержание

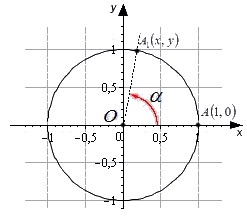

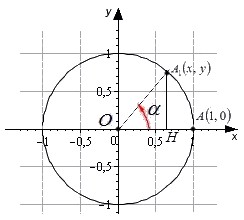

- Синус, косинус, тангенс и котангенс. Определения

- Угол поворота

- Числа

- Тригонометрические функции углового и числового аргумента

- Связь определений sin, cos, tg и ctg из геометрии и тригонометрии

Тригонометрия — раздел математической науки, в котором изучаются тригонометрические функции и их использование в геометрии. Развитие тригонометрии началось еще во времена античной Греции. Во времена средневековья важный вклад в развитие этой науки внесли ученые Ближнего Востока и Индии.