Уравнения Колмогорова.

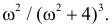

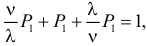

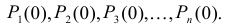

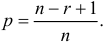

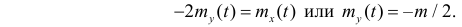

Предельные вероятности состояний

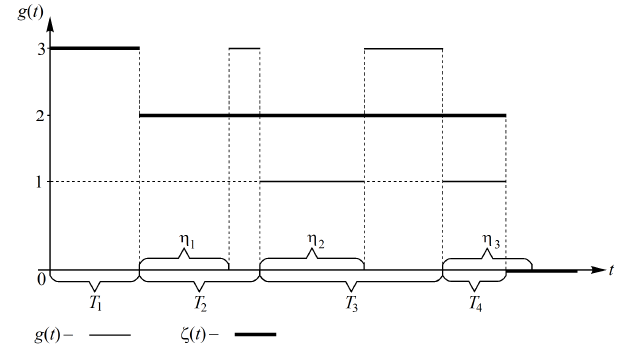

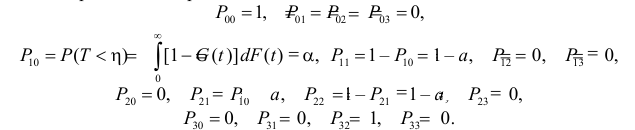

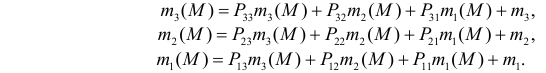

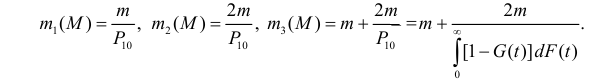

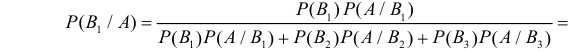

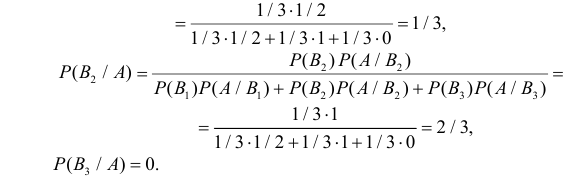

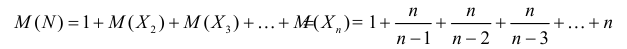

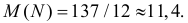

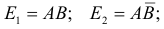

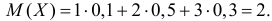

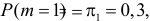

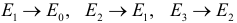

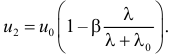

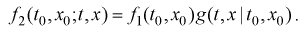

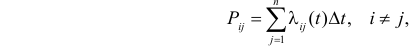

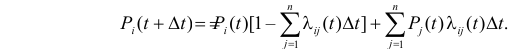

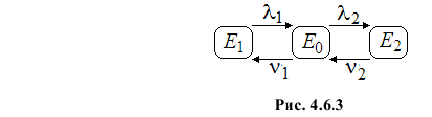

Рассмотрим математическое описание марковского процесса с дискретными состояниями и непрерывным временем* на примере случайного процесса из примера 1, граф которого изображен на рис. 1. Будем полагать, что все переходы системы из состояния в происходят под воздействием простейших потоков событий с интенсивностями ; так, переход системы из состояния в будет происходить под воздействием потока отказов первого узла, а обратный переход из состояния в — под воздействием потока «окончаний ремонтов» первого узла и т.п.

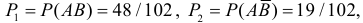

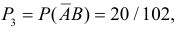

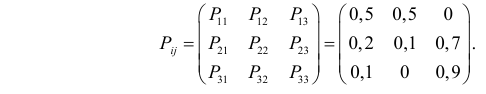

Граф состояний системы с проставленными у стрелок интенсивностями будем называть размеченным (см. рис. 1). Рассматриваемая система имеет четыре возможных состояния: .

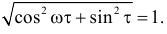

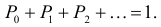

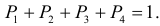

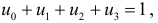

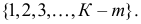

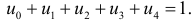

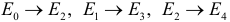

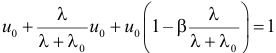

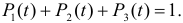

Вероятностью i-го состояния называется вероятность того, что в момент система будет находиться в состоянии . Очевидно, что для любого момента сумма вероятностей всех состояний равна единице:

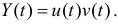

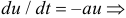

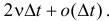

Рассмотрим систему в момент и, задав малый промежуток , найдем вероятность того, что система в момент будет находиться в состоянии . Это достигается разными способами.

1. Система в момент с вероятностью находилась в состоянии , а за время не вышла из него.

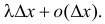

Вывести систему из этого состояния (см. граф на рис. 1) можно суммарным простейшим потоком с интенсивностью , т.е. в соответствии с формулой (7), с вероятностью, приближенно равной . А вероятность того, что система не выйдет из состояния , равна . Вероятность того, что система будет находиться в состоянии по первому способу (т.е. того, что находилась в состоянии и не выйдет из него за время ), равна по теореме умножения вероятностей:

2. Система в момент с вероятностями (или ) находилась в состоянии или и за время перешла в состояние .

Потоком интенсивностью (или — с- рис. 1) система перейдет в состояние с вероятностью, приближенно равной (или ). Вероятность того, что система будет находиться в состоянии по этому способу, равна (или ).

Применяя теорему сложения вероятностей, получим

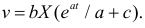

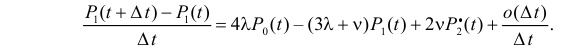

Переходя к пределу при (приближенные равенства, связанные с применением формулы (7), перейдут в точные), получим в левой части уравнения производную (обозначим ее для простоты ):

Получили дифференциальное уравнение первого порядка, т.е. уравнение, содержащее как саму неизвестную функцию, так и ее производную первого порядка.

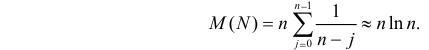

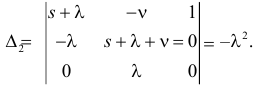

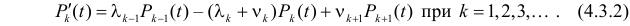

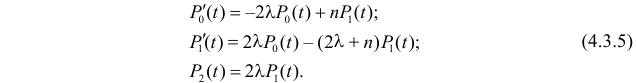

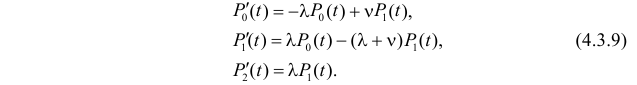

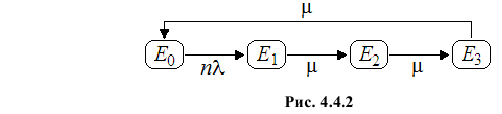

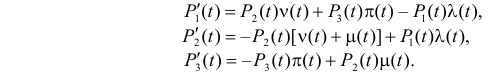

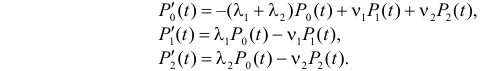

Рассуждая аналогично для других состояний системы , можно получить систему дифференциальных уравнений Колмогорова для вероятностей состояний:

Сформулируем правило составления уравнений Колмогорова . В левой части каждого из них стоит производная вероятности i-го состояния. В правой части — сумма произведений вероятностей всех состояний (из которых идут стрелки в данное состояние) на интенсивности соответствующих потоков событий, минус суммарная интенсивность всех потоков, выводящих систему из данного состояния, умноженная на вероятность данного (i-го состояния).

В системе (9) независимых уравнений на единицу меньше общего числа уравнений. Поэтому для решения системы необходимо добавить уравнение (8).

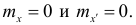

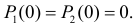

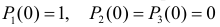

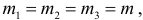

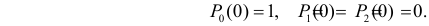

Особенность решения дифференциальных уравнений вообще состоит в том, что требуется задать так называемые начальные условия, т.е. в данном случае вероятности состояний системы в начальный момент . Так, например, систему уравнений (9) естественно решать при условии, что в начальный момент оба узла исправны и система находилась в состоянии , т.е. при начальных условиях .

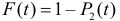

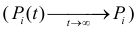

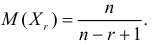

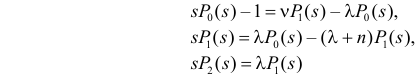

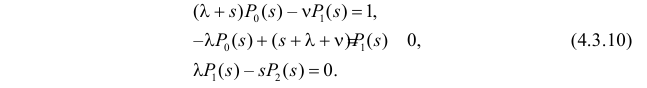

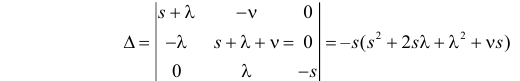

Уравнения Колмогорова дают возможность найти все вероятности состояний как функции времени . Особый интерес представляют вероятности системы в предельном стационарном режиме , т.е. при , которые называются предельными (или финальными) вероятностями состояний.

В теории случайных процессов доказывается, что если число состояний системы конечно и из каждого из них можно (за конечное число шагов) перейти в любое другое состояние, то предельные вероятности существуют.

Предельная вероятность состояния имеет четкий смысл: она показывает среднее относительное время пребывания системы в этом состоянии . Например, если предельная вероятность состояния , т.е. , то это означает, что в среднем половину времени система находится в состоянии .

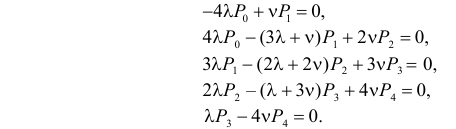

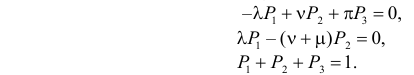

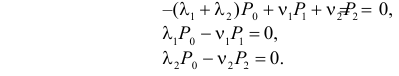

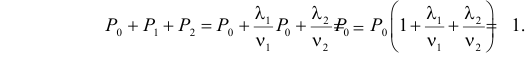

Так как предельные вероятности постоянны, то, заменяя в уравнениях Колмогорова их производные нулевыми значениями, получим систему линейных алгебраических уравнений, описывающих стационарный режим. Для системы с графом состояний, изображенном на рис. 1), такая система уравнений имеет вид:

Систему (10) можно составить непосредственно по размеченному графу состояний, если руководствоваться правилом , согласно которому слева в уравнениях стоит предельная вероятность данного состояния , умноженная на суммарную интенсивность всех потоков, ведущих из данного состояния, а справа — сумма произведений интенсивностей всех потоков, входящих в i-е состояние, на вероятности тех состояний, из которых эти потоки исходят.

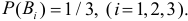

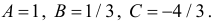

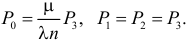

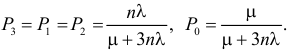

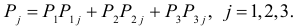

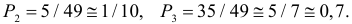

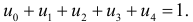

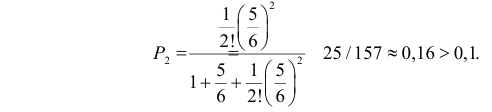

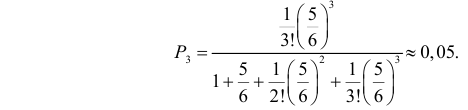

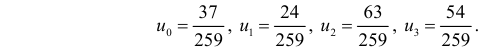

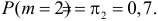

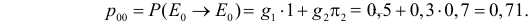

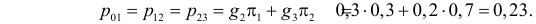

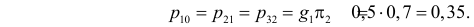

Пример 2. Найти предельные вероятности для системы из примера 1, граф состояний которой приведен на рис. 1, при

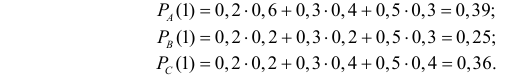

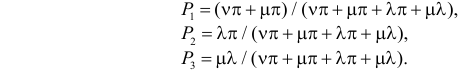

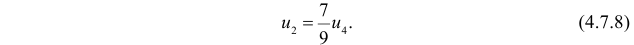

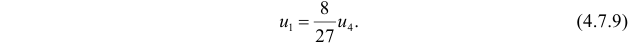

Решение. Система алгебраических уравнений, описывающих стационарный режим для данной системы, имеет вид (10) или

(Здесь мы вместо одного «лишнего» уравнения системы (10) записали нормировочное условие (8)).

Решив систему (11), получим , т.е. в предельном, стационарном режиме система в среднем 40% времени будет находиться в состоянии (оба узла исправны), 20% — в состоянии (первый узел ремонтируется, второй работает), 27% — в состоянии (второй узел ремонтируется, первый работает) и 13% времени — в состоянии (оба узла ремонтируются)

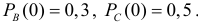

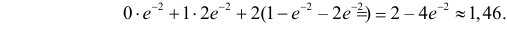

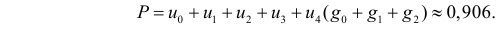

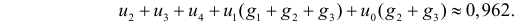

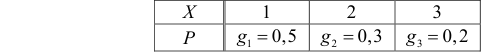

Пример 3. Найти средний чистый доход от эксплуатации в стационарном режиме системы в условиях примеров 1 и 2, если известно, что в единицу времени исправная работа первого и второго узлов приносит доход соответственно в 10 и 6 ден.ед., а их ремонт требует затрат соответственно в 4 и 2 ден.ед. Оценить экономическую эффективность имеющейся возможности уменьшения вдвое среднего времени ремонта каждого из двух узлов, если при этом придется вдвое увеличить затраты на ремонт каждого узла (в единицу времени).

Решение. Из примера 2 следует, что в среднем первый узел исправно работает долю времени, равную , а второй узел — . В то же время первый узел находится в ремонте в среднем долю времени, равную , а второй узел — . Поэтому средний чистый доход в единицу времени от эксплуатации системы, т.е. разность между доходами и затратами, равен

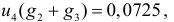

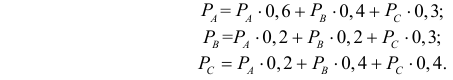

Уменьшение вдвое среднего времени ремонта каждого из узлов в соответствии с (6) будет означать увеличение вдвое интенсивностей потока «окончаний ремонтов» каждого узла, т.е. теперь и система линейных алгебраических уравнений (10), описывающая стационарный режим системы , вместе с нормировочным условием (8) примет вид:

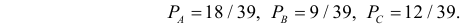

Решив систему, получим .

Учитывая, что , а затраты на ремонт первого и второго узла составляют теперь соответственно 8 и 4 ден.ед., вычислим средний чистый доход в единицу времени:

Так как больше (примерно на 20%), то экономическая целесообразность ускорения ремонтов узлов очевидна.

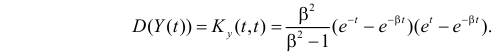

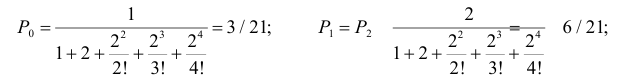

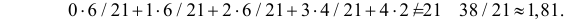

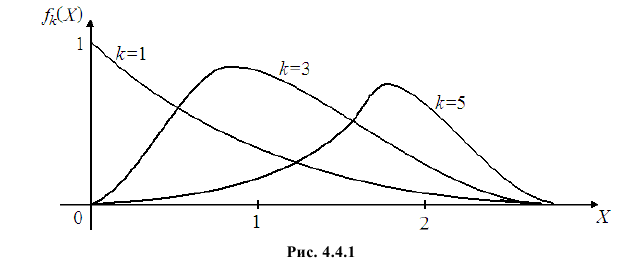

Процесс гибели и размножения

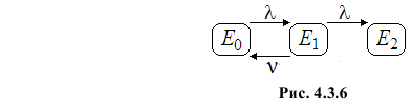

В теории массового обслуживания широкое распространение имеет специальный класс случайных процессов — так называемый процесс гибели и размножения . Название этого процесса связано с рядом биологических задач, где он является математической моделью изменения численности биологических популяций.

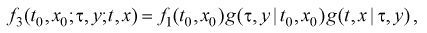

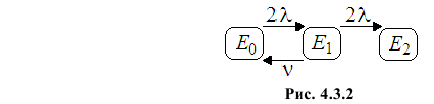

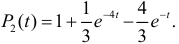

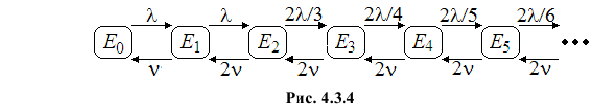

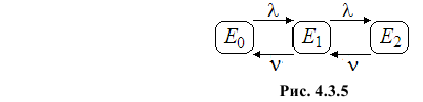

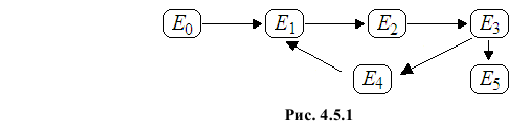

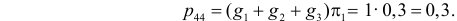

Граф состояний процесса гибели и размножения имеет вид, показанный на рис. 4.

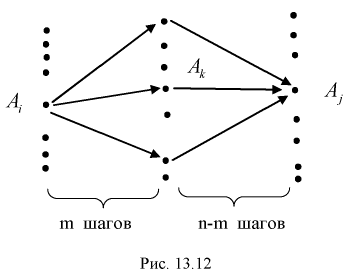

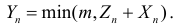

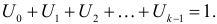

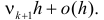

Рассмотрим упорядоченное множество состояний системы . Переходы могут осуществляться из любого состояния только в состояния с соседними номерами, т.е. из состояния возможны переходы только либо в состояние , либо в состояние .

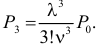

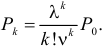

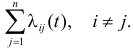

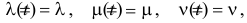

Предположим, что все потоки событий, переводящие систему по стрелкам графа, простейшие с соответствующими интенсивностями или .

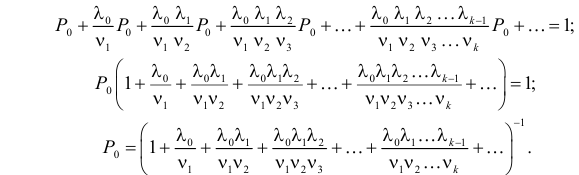

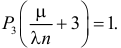

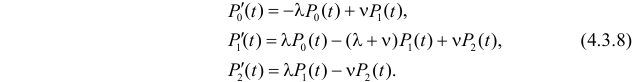

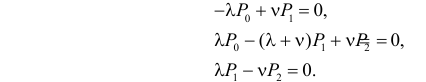

По графу, представленному на рис. 4, составим и решим алгебраические уравнения для предельных вероятностей состояний (их существование вытекает из возможности перехода из каждого состояния в каждое другое и конечности числа состояний).

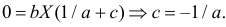

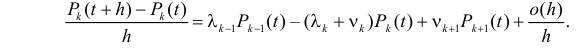

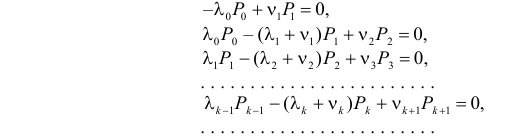

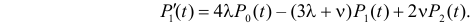

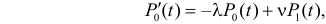

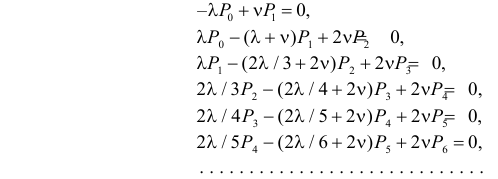

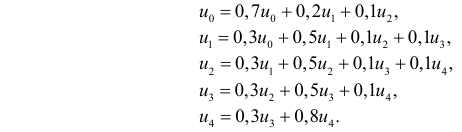

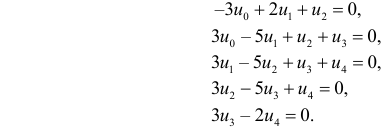

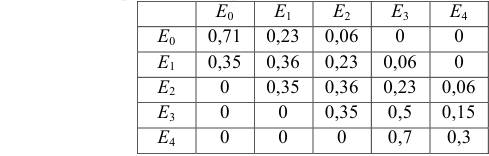

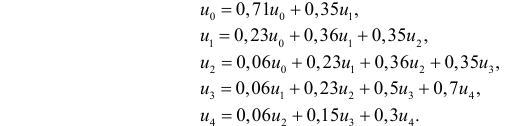

В соответствии с правилом составления таких уравнений (см. 13) получим: для состояния

для состояния имеем , которое с учетом (12) приводится к виду

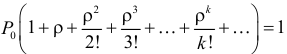

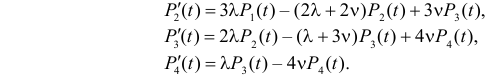

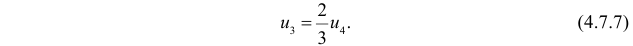

Аналогично, записывая уравнения для предельных вероятностей других состояний, можно получить следующую систему уравнений:

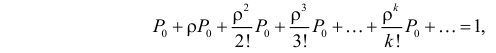

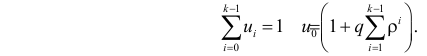

к которой добавляется нормировочное условие

При анализе численности популяций считают, что состояние соответствует численности популяции, равной , и переход системы из состояния в состояние происходит при рождении одного члена популяции, а переход в состояние — при гибели одного члена популяции.

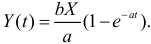

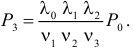

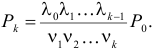

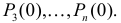

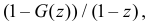

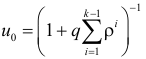

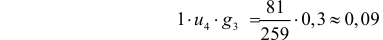

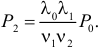

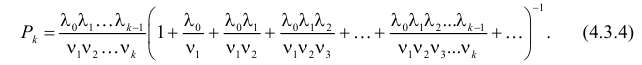

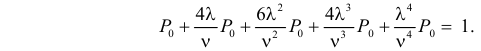

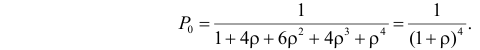

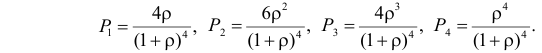

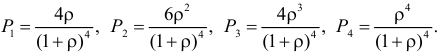

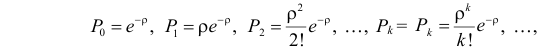

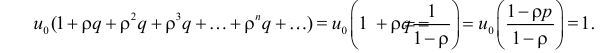

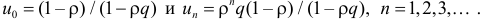

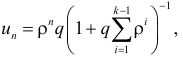

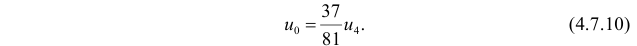

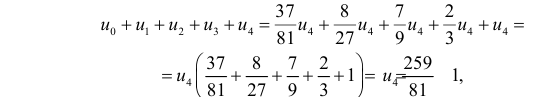

Решая систему (14), (15), можно получить

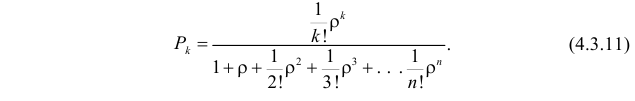

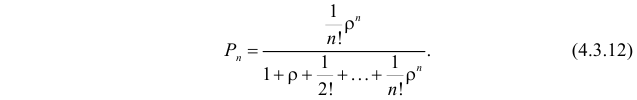

Легко заметить, что в формулах (17) для коэффициенты при есть слагаемые, стоящие после единицы в формуле (16). Числители этих коэффициентов представляют произведение всех интенсивностей, стоящих у стрелок, ведущих слева направо до данного состояния , а знаменатели — произведение всех интенсивностей, стоящих у стрелок, ведущих справа налево до состояния .

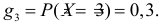

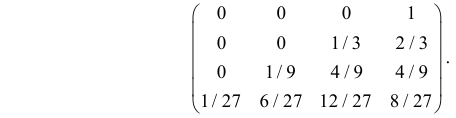

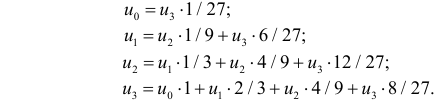

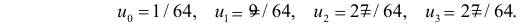

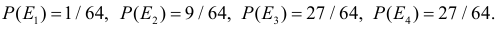

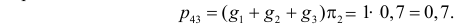

Пример 4. Процесс гибели и размножения представлен графом (рис. 5). Найти предельные вероятности состояний.

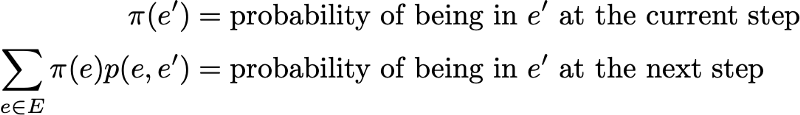

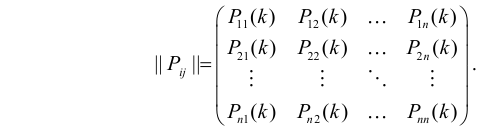

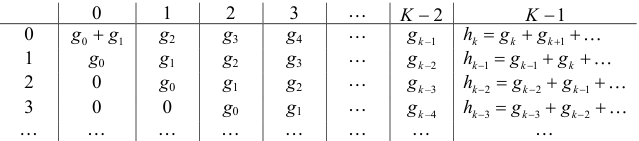

Стационарный режим для цепи Маркова

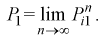

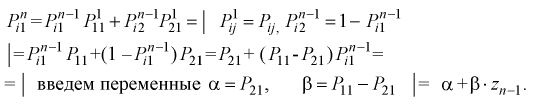

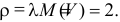

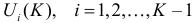

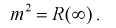

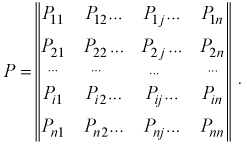

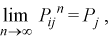

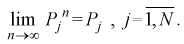

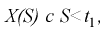

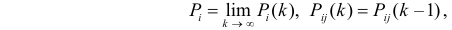

В ряде задач практики нас интересует так называемый установившийся или стационарный режим работы системы, который в ней устанавливается, когда от начала процесса прошло достаточно большое время. Например, процесс изменения напряжения в сети питания технического устройства, пройдя сразу после включения через ряд колебаний, по прошествии времени устанавливается. Аналогично этому и в некоторых случайных процессах по прошествии достаточно большого времени устанавливается стационарный режим, во время которого состояния системы хотя и меняются случайным образом, но их вероятности pi(t) (i = 1, 2, …) остаются постоянными. Обозначим эти постоянные вероятности pi:

pi =

Вероятности pi (i = 1, 2, …), если они существуют, называются финальными (предельными) вероятностями состояний. Финальную вероятность pi можно понимать как среднюю долю времени, которую в стационарном режиме проводит система S в состоянии si.

Например, если рассматривать некое техническое устройство в двух состояниях: s1 – исправно, s2 – неисправно

то имеет место следующая динамика изменения вероятностей при начальных условиях р1(0) = 0, р2(0) = 0: р1(1) = 0,7, р1(2) = 0,61, р1(3) = 0,583, р1(4) = 0,5749 (доказать самим). Ниже мы покажем, что в этом случае р1 =

Можно убедиться, что в этом примере финальные вероятности не зависят от начальных условий.

Сформулируем условия существования стационарного режима для системы S с конечным числом состояний n, в котором протекает марковский случайный процесс с дискретным состоянием и дискретным временем (цепь Маркова):

1. Множество всех состояний W системы S должно быть эргодическим.

2. Цепь Маркова должна быть однородной, т.е. pij(k) = pij.

3. Цепь Маркова должна быть «достаточно хорошо перемешиваемой» (не должна быть «циклической»).

Цепи Маркова, отвечающие этим условиям, будем называть эргодическими цепями Маркова.

Первое условие означает, что из любого состояния

Если все условия стационарного режима выполняются, то финальные вероятности не зависят от того, каково было состояние системы S в момент времени t0 = 0 или каковым было распределение вероятностей в момент времени t0 = 0.

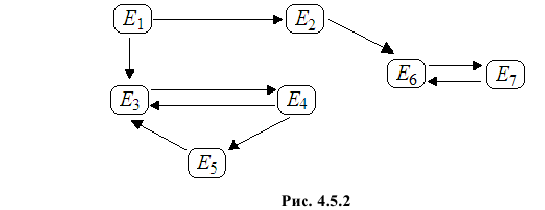

Условия наличия стационарного режима можно представить наглядно в виде размеченного графа состояний. Первое условие состоит в том, что размеченный граф системы должен иметь все состояния и все группы состояний транзитивными. Второе условие: все переходные вероятности должны быть постоянными: pij(k) = pij. Третье условие состоит в том, что необходимо, чтобы моменты попадания в отдельные состояния или группы состояний не образовывали циклов.

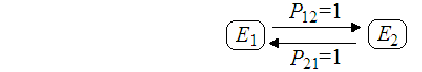

Например граф следующего вида

соответствует первым двум условиям, но третье условие не выполняется.

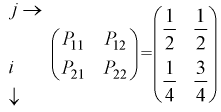

Если р1(0) = 1, то при k нечетном р1(k) = 0, р2(k) = 1, а при k четном р1(k)= 1, р2(k) = 0. Матрица переходных вероятностей для этого графа имеет вид

В общем случае не будет стационарного режима и у системы, размеченный граф состояний которой имеет следующий вид

несмотря на то, что первые два условия выполняются. Действительно, если, например р1(0) + р2(0) = 1, то при k нечетном система будет находиться в подмножестве состояний <s3, s4>, а при k четном – в подмножестве состояний<s1, s2>:

Матрица переходных вероятностей, соответствующая данному графу, имеет вид

При этом выполняется условие: все переходные вероятности, указанные на размеченном графе, отличны от нуля и единицы.

В дальнейшем при рассмотрении стационарных режимов предполагается, что третье условие выполняется.

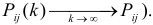

Будем считать, что условия существования финальных вероятностей выполнены и пределы

pi =

существуют и не зависят от начальных условий. Покажем, как найти эти вероятности.

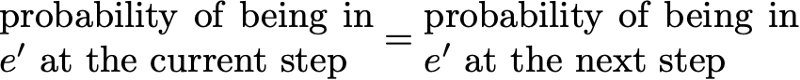

Если цепь Маркова однородна, т.е. pij(k) = pij, то для стационарного режима (достигаемого при k → ∞) вероятность pj состояния sj на (k + 1)-м шаге должна быть такой же, как на k-м:

pj(k + 1) =

где pj уже не зависит от k. Отсюда

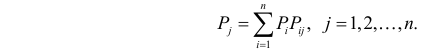

pj =

Сумма в правой части последнего равенства распространяется на все значения номера состояний i, включая i = j, при этом pjj – вероятность задержки системы в состоянии j. Разделим эту сумму на две части: в первой суммирование произведем по всем значениям i, кроме i = j, а во второй будет только один член, отвечающий условию i = j. Тогда

pj =

откуда при любом j получаем для pj линейное алгебраическое уравнение вида

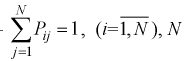

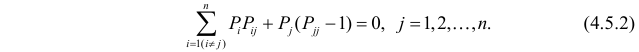

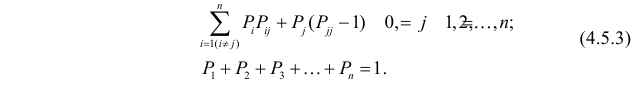

Придавая в этой формуле индексу j значения 1, 2, …, n, получим для n финальных вероятностей p1, p2, …, pn систему n линейных однородных алгебраических уравнений

Как известно из алгебры, такая система уравнений имеет бесконечное множество решений. В рассматриваемом случае решение становится единственным, если добавить к системе (1) нормировочное условие

взамен которого можно устранить из системы (1) любое, например, первое. Получим систему уже n неоднородных линейных уравнений с n неизвестными

В курсе линейной алгебры доказывается, что такая система имеет единственное решение, т.е. однозначно определяет финальные вероятности p1, p2, …, pn, дающие в сумме единицу.

Таким образом, можно сформулировать следующую теорему.

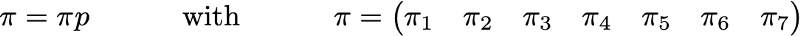

Теорема. Если существуют финальные вероятности, то финальный вектор (р1, р2, …, рn) можно найти из уравнения

где Р – матрица переходных вероятностей.

При составлении системы линейных уравнений (2) для финальных вероятностей p1, p2, …, pn удобно пользоваться понятием «потока вероятностей». Назовем произведение pipij потоком вероятности, переводящим систему S из состояния si в состояние sj. Полная вероятность перехода системы S в состояние sj откуда бы то ни было равна сумме всех потоков вероятности, переводящих систему в это состояние, т.е. вероятность прийти в состояние sj откуда бы то ни было равна

Аналогично, сумма всех потоков вероятности, выводящих систему из состояния sj куда бы то ни было, равна

Очевидно, что в стационарном режиме вероятность войти в любое состояние должна быть равна вероятности из него выйти (иначе режим не был бы стационарным). Уравнения для финальных вероятностей можно записывать, исходя из следующего правила: для стационарного режима суммарный поток вероятности, переводящий систему S в состояние sj из других состояний, равен суммарному потоку вероятности, выводящему систему из состояния sj:

Условие (3) назовем балансовым условием для состояния sj. К этим условиям надо добавить нормировочное условие

отбросив одно любое уравнение из (3). Полученная система решается любым из известных методов из линейной алгебры.

Решение типовых задач

1. Совокупность семей некоторого региона можно разделить на три группы

1) Семьи, не имеющие автомобиля и не собирающиеся его покупать;

2) Семьи, не имеющие автомобиля, но намеревающиеся его приобрести;

3)Семьи, имеющие автомобиль.

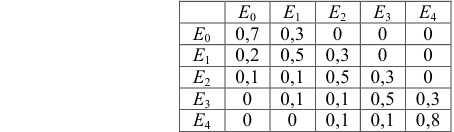

Проведенное статистическое исследование показало, что матрица перехода за интервал один год имеет вид

В этой матрице элемент р33 = 1 означает вероятность того, что семья, имеющая автомобиль через год также будет его иметь, а , например, элемент р23 = 0,3 – вероятность того, что семья, не имевшая автомобиля, не решившая его приобрести, осуществит свое намерение в следующем году, и т.д.

Найти вероятности того, что

а) Семья, не имевшая автомобиля и не собиравшаяся его приобрести, будет в такой же ситуации через два года.

Б) Семья, не имевшая автомобиля, но намеревающаяся его приобрести, будет иметь автомобиль через 2 года.

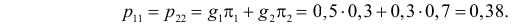

Решение. Найдем матрицу перехода Р2 через два года

Р2 =

Отсюда искомые в а) и б) вероятности равны соответственно р11 = 0,64 и р23 = 0,51. ►

Решение. Определим тип процесса. Так как множество состояний, в которых может находиться система, конечно – три состояния – то случайный процесс является дискретным.

С определенной долей погрешности можно предположить, что вероятность пребывания банка в одном из своих состояний в будущем не зависит от его состояний в прошлом, и зависит в существенном только от его состояния в настоящем. Поэтому случайный процесс можно считать марковским. В силу условий примера банк может переходить из состояния в состояние только в заранее определенные моменты времени — в начале каждого квартала. Следовательно, случайный процесс есть процесс с дискретным временем.

Так как зависимостью переходных вероятностей можно пренебречь, то рассматриваемый процесс будет однородным.

Следовательно, рассматриваемый случайный процесс является однородной цепью Маркова.

По размеченному графу состояний найдем значения вероятностей задержек.

Теперь составим матрицу переходных вероятностей за один квартал

Так как в конце предшествующего года процентная ставка составляла 3%, то можно считать, что в начальный момент времени система находилась в состоянии s2. Поэтому начальное распределение вероятностей имеет вид р1(0)=0, р2(0) = 1, р3 (0) = 0.

Вероятность состояний банка в конце года, т.е. по прошествии четырех кварталов, находим по формуле Р4 = Р1 4 , следовательно,

Чтобы найти вероятности состояний в конце года, надо вектор начальных состояний умножить на получившуюся матрицу:

= (0; 1; 0) ∙

Итак, р1(4) = 0,2020, р2(4) = 0,4015, р3 (4) = 0,3965, т.е. в конце года вероятнее всего процентная ставка останется такой же, как и в предшествующем году, т.е. 3%.►

Спрогнозируйте, какая ставка будет к концу 2014 года, если в 2010 году процентная ставка была 5%, а размеченный граф состояний выглядит следующим образом:

Ответ. Через 4 года процентные ставки 5%, 8% и 11% будут соответственно с вероятностями 0,2261; 0,4998 и 0,2741.Следовательно, в 2014 году ставка вероятнее всего будет 8%.

Р(1) =

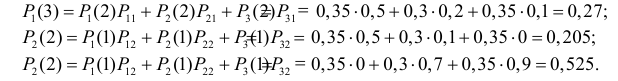

Р(3) =

В конце предшествующего года процентная ставка была 4%. Какой будет процентная ставка в конце этого года? Изобразить размеченные графы состояний системы для каждого квартала.

Решение. Изобразим размеченные графы состояний системы, указывая только те стрелки, переходные состояния которых отличны от нуля.

Шаг k = 1.

Шаг k = 2.

Шаг k =3.

Шаг k =4.

По условию вероятности состояний системы в начальный момент времени

Р(1)∙Р(2) =

Р(1)∙Р(2)∙Р(3) =

Р(1)∙Р(2)∙Р(3)∙Р(4) =

= (0, 0, 1)∙

Таким образом p1(4) = 0,3584, p2(4) = 0,3696, p3(4) = 0,2720, и наиболее вероятной процентной ставкой в конце года будет 3%.►

5.

и задана матрица переходных состояний

В начальный момент времени (t0 = 0) система находится в состоянии s1. Составить для системы размеченный граф состояний Найти распределение вероятностей состояний системы для первых четырех шагов (k = 1, 2, 3, 4); убедиться, что вероятность поглощающего состояния p4(k) с увеличением k растет.

Решение. Составим для системы размеченный граф состояний.

Так как в начальный момент времени (t0 = 0) система находится в состоянии s1, то p1(0) = 1, p2(0) = p3(0) = p4(0) = 0. По формуле

pj(k) =

Снова применяя формулу, находим вероятности состояний на втором шаге

p1(4) = 0,421·0,7 + 0,131·0,2 + 0,113·0,2 = 0,3435;

Мы убедились в том, что с возрастанием k вероятность поглощающего состояния p4(k) растет, тогда как вероятность p1(k) состояния s1 растет. ►

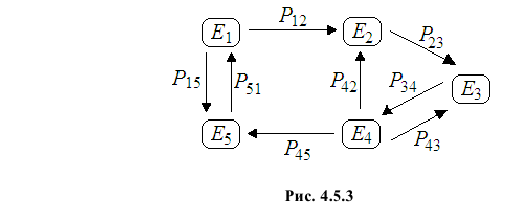

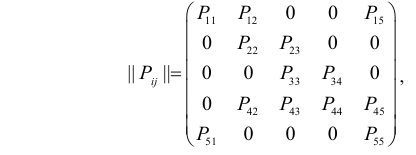

6. Рассмотрим систему S – станок с числовым программным управлением, который может быть в следующих состояниях:

s1 – исправен и работает;

s2 – неисправен и неисправность не обнаружена;

s3 – неисправен, проводится средний ремонт;

s4 – не работает, находится на профилактике;

s5 – неисправен, проводится капитальный ремонт.

Размеченный граф состояний имеет следующий вид

Решение. Рассмотрим состояние s5 на графе. В это состояние направлено две стрелки, следовательно, в левой части уравнения (3) для j = 5 (состояние s5) будет два слагаемых. Из этого состояния выходит одна стрелка, следовательно, в правой части уравнения (3) для j = 5 будет одно слагаемое. Получаем первое уравнение

Аналогично запишем еще три уравнения:

В качестве пятого уравнения возьмем нормировочное условие

Перепишем полученную систему уравнений в таком виде:

Решим эту систему уравнений. Из 2) находим

Подставляя соответствующие значения вероятностей, получим

а2 =

а4 =

а3 =

а5 =

Подставляя полученные значения в равенство 5) получаем уравнение

р1 +

р1 =

p4 = а4р1 =

Обратим внимание, что для решения этого примера нам потребовались только те вероятности, которые приведены на размеченном графе, и не потребовались вероятности задержки р11, р22, р33, р44, р55.

s1 – один блок неисправен, остальные два работают,

s2 – два блока исправны, один работает,

s3 – все три блока неисправны.

Полагая r = 0,2, q = 0,3, построить размеченный граф состояний ВЦ и найти финальные вероятности.

Решение. Размеченный граф состояний имеет следующий вид

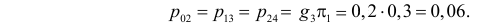

Вычислим переходные вероятности pij.

Чтобы система перешла из состояния s0 в состояние s1, нужно, чтобы один из блоков на время t вышла из строя. Эта вероятность, согласно биномиальному распределению, равна р01 =

р02 =

Чтобы система из состояния s1 перешла в состояние s0, нужно, чтобы неисправный блок за время t был отремонтирован, а другие два исправных блока не вышли из строя: р10 = q(1 – r) 2 . Аналогично находим

Рассуждая таким же способом, определяем

р33 = (1 – q) 3 , р32 =

Теперь при r = 0,2 и q = 0,3 имеем

Для нашего примера система уравнений

с учетом нормировочного условия

Решая полученную систему линейных неоднородных уравнений одним из известных методов линейной алгебры, получим

Найти финальные вероятности.

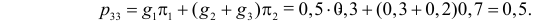

Решение. Матрица переходных вероятностей имеет вид

Р =

Тогда вектор финальных вероятностей

(р1, р2, р3) = (р1, р2, р3)∙Р = (р1, р2, р3)∙

Произведя умножение в правой части этого равенства, получим

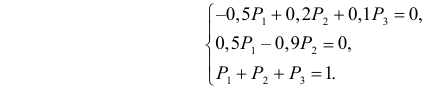

Отсюда получаем следующую систему линейных уравнений

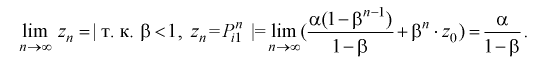

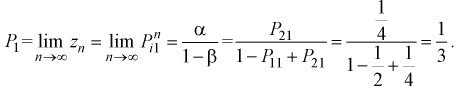

Из первого уравнения

р1 =

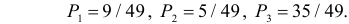

Итак, (р1 =

Окончательно вектор финальных вероятностей (р1, р2, р3) =

Решение. В качестве системы S будем рассматривать рынок ценных бумаг. Тогда система S может находиться только в двух состояниях: s1 – падение цен, и s2 – возрастание цен, следовательно, процесс, протекающий в системе S, является дискретным.

Предстоящее состояние, в которое перейдет система S, зависит (в существенном) от состояния, в котором она находится в настоящий момент времени, поэтому процесс является марковским.

Будем предполагать, что моменты времени t1, t2, t3, … настолько близки друг к другу, что между ними система S не изменяет своего состояния и, следовательно, процесс с определенной погрешностью можно считать процессом с дискретным временем.

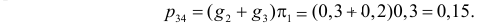

Условные вероятности 0,65 и 0,6, данные в условии, являются, очевидно, вероятностями р12 и р21. Тогда

Размеченный граф состояний будет иметь следующий вид

Матрица переходных вероятностей

Р =

Вектор финальных вероятностей ищем из уравнения

(р1, р2) = (р1, р2)∙Р = (р1, р2)∙

р1 = 0,35р1 + 0,6р2; 0,65р1 – 0,6р2 = 0;

Уравнения полученной системы пропорциональны, поэтому одно из них (например, второе) можно отбросить, заменяя его нормировочным уравнением, т.е. получая систему

Решая эту систему, находим вектор финальных вероятностей

Таким образом, при достаточно длительном функционировании рынка ценных бумаг финальные вероятности падения и роста цен равны соответственно 0,48 и 0,52. При этом они не зависят от начального состояния рынка.►

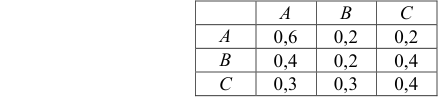

10. Компания по прокату автомобилей выдает автомобили напрокат в трех аэропортах А, В и С. Клиенты возвращают автомобили в эти аэропорты в соответствии с вероятностями, указанными в следующей таблице

| Откуда | Куда | ||

| А | В | С | |

| А | 0,75 | 0,25 | |

| В | 0,25 | 0,75 | |

| С | 0,25 | 0,25 | 0,5 |

Компания планирует построить ремонтную станцию в одном из этих трех аэропортов. В каком из них это целесообразно сделать и почему?

Решение. Каждый автомобиль можно рассматривать в качестве системы S, которая может пребывать в одном из следующих трех состояний:

s1 – автомобиль находится в аэропорту А и не выдан напрокат или выдан напрокат из аэропорта А и находится у клиента;

Тогда вероятности, данные в условии задачи в таблице, являются переходными вероятностями системы S из одного из состояний s1, s2, s3 в другое.

Промежуток времени между выдачей и возвращением автомобиля не может быть сколь угодно бесконечно малым и потому моменты времени t1,t2,t3,… можно выбрать настолько близкими друг к другу, что между ними система S не изменяет своего состояния. Следовательно, процесс, протекающий в системе S, можно считать процессом с дискретным временем.

Таким образом, матрица переходных вероятностей

Р =

Вектор финальных вероятностей ищем из уравнения

(р1, р2, р3) = (р1, р2, р3)∙Р = (р1, р2, р3)∙

Заменяя, например, второе уравнение системы нормировочным уравнение, получим

Решая последнюю систему, получим вектор финальных вероятностей (р1,р2, р3) = (0,5, 0,2, 0,3). Таким образом, ремонтную станцию целесообразно строить в аэропорту А, т.к. финальная вероятность возврата в этот аэропорт наибольшая.►

Марковские случайные процессы. Уравнения Колмогорова для вероятностей состояний.

Наиболее полное исследование процесса функционирования систем получается, если известны явные математические зависимости, связывающие искомые показатели с начальными условиями, параметрами и переменными исследуемой системы. Для многих современных систем, являющихся объектами моделирования, такие математические зависимости отсутствуют или малопригодны, и следует применять другое моделирование, как правило, имитационное.

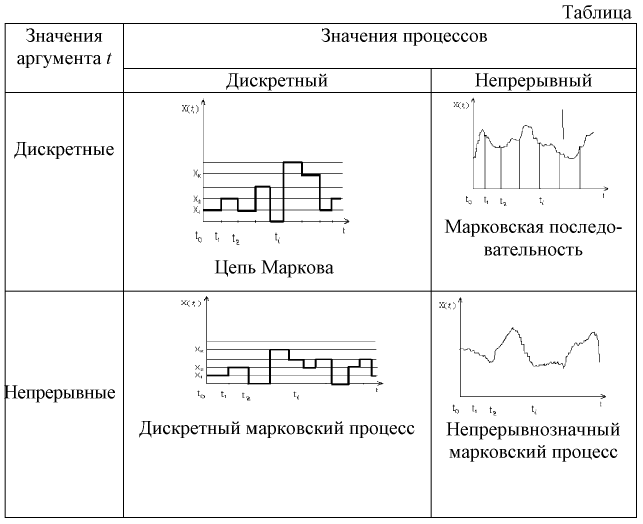

Большой класс случайных процессов составляют процессы без последействия, которые в математике называют марковскими процессами в честь Андрея Андреевича Маркова — старшего (1856 — 1922), выдающегося русского математика, разработавшего основы теории таких процессов.

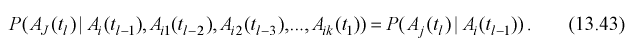

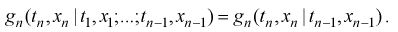

Случайный процесс называется марковским, если вероятность перехода системы в новое состояние зависит только от состояния системы в настоящий момент и не зависит от того, когда и каким образом система перешла в это состояние.

Практически любой случайный процесс является марковским или может быть сведен к марковскому. В последнем случае достаточно в понятие состояния включить всю предысторию смен состояний системы.

Марковские процессы делятся на два класса:

· дискретные марковские процессы (марковские цепи);

· непрерывные марковские процессы.

Дискретной марковской цепьюназывается случайный процесс, при котором смена дискретных состояний происходит в определенные моменты времени.

Непрерывным марковским процессомназывается случайный процесс, при котором смена дискретных состояний происходит в случайные моменты времени.

Рассмотрим ситуацию, когда моделируемый процесс обладает следующими особенностями.

Система

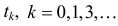

Смена состояний происходит, будем считать, мгновенно и в строго определенные моменты времени

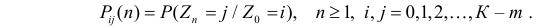

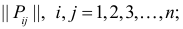

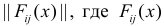

Известны вероятности перехода

Цель моделирования: определить вероятности состояний системы после

Обозначим эти вероятности

Если в системе отсутствует последействие, то есть вероятности

Марковская цепь называется однородной, если переходные вероятности

Значения

Значения

Не указываются также нулевые вероятности переходов. Например, на рис. это вероятности

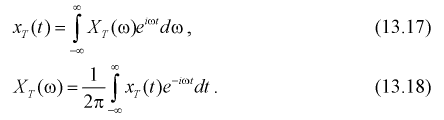

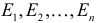

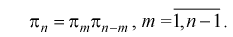

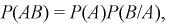

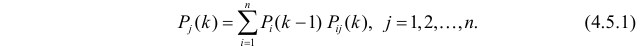

Математической моделью нахождения вероятностей состояний однородной марковской цепи является рекуррентная зависимость

где

Рис.Размеченный граф состояний системы

Для неоднородной марковской цепи вероятности состояний системы находятся по формуле:

где

Сформулируем методику моделирования по схеме дискретных марковских процессов (марковских цепей).

1. Зафиксировать исследуемое свойство системы.

Определение свойства зависит от цели исследования. Например, если исследуется объект с целью получения характеристик надежности, то в качестве свойства следует выбрать исправность. Если исследуется загрузка системы, то — занятость. Если состояния объектов, то — поражен или непоражен.

2. Определить конечное число возможных состояний системы и убедиться в правомерности моделирования по схеме дискретных марковских процессов.

3. Составить и разметить граф состояний.

4. Определить начальное состояние.

5. По рекуррентной зависимости определить искомые вероятности.

В рамках изложенной методики моделирования исчерпывающей характеристикой поведения системы является совокупность вероятностей

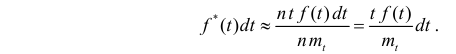

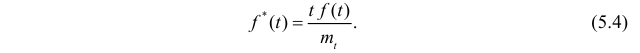

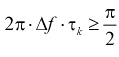

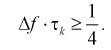

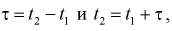

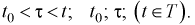

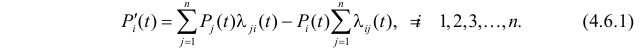

При моделировании состояния систем с непрерывными марковскими процессами мы уже не можем воспользоваться переходными вероятностями

Поэтому вместо переходных вероятностей вводятся в рассмотрение плотности вероятностей переходов

где

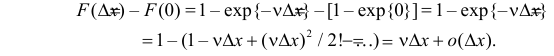

С точностью до бесконечно малых второго порядка из приведенной формулы можно представить:

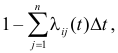

Непрерывный марковский процесс называется однородным,если плотности вероятностей переходов

Целью моделирования,как и в случае дискретных процессов, является определение вероятностей состояний системы

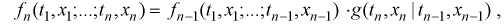

Сформулируем методику моделирования по схеме непрерывных марковских процессов.

1. Определить состояния системы и плотности вероятностей переходов

2. Составить и разметить граф состояний.

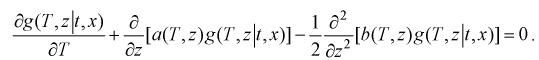

3. Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова. Число уравнений в системе равно числу состояний. Каждое уравнение формируется следующим образом.

4. B левой части уравнения записывается производная вероятности

5. В правой части записывается алгебраическая сумма произведений

6. Определить начальные условия и решить систему дифференциальных уравнений.

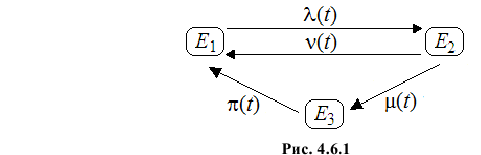

Пример. Составить систему дифференциальных уравнений Колмогорова для нахождения вероятностей состояний системы, размеченный граф состояний которой представлен на рисунке.

Рис. Размеченный граф состояний

Очевидно,

Поэтому любое из первых трех уравнений можно исключить, как линейно зависимое.

Для решения уравнений Колмогорова необходимо задать начальные условия. Для рассмотренного примера можно задать такие начальные условия:

Дата добавления: 2015-04-03 ; просмотров: 7833 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

http://lektsii.org/6-49604.html

http://helpiks.org/3-4019.html

В 1998 году Лоуренс Пейдж, Сергей Брин, Раджив Мотвани и Терри Виноград опубликовали статью «The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web», в которой описали знаменитый теперь алгоритм PageRank, ставший фундаментом Google. Спустя чуть менее двух десятков лет Google стал гигантом, и даже несмотря на то, что его алгоритм сильно эволюционировал, PageRank по-прежнему является «символом» алгоритмов ранжирования Google (хотя только немногие люди могут действительно сказать, какой вес он сегодня занимает в алгоритме).

С теоретической точки зрения интересно заметить, что одна из стандартных интерпретаций алгоритма PageRank основывается на простом, но фундаментальном понятии цепей Маркова. Из статьи мы увидим, что цепи Маркова — это мощные инструменты стохастического моделирования, которые могут быть полезны любому эксперту по аналитическим данным (data scientist). В частности, мы ответим на такие базовые вопросы: что такое цепи Маркова, какими хорошими свойствами они обладают, и что с их помощью можно делать?

Краткий обзор

В первом разделе мы приведём базовые определения, необходимые для понимания цепей Маркова. Во втором разделе мы рассмотрим особый случай цепей Маркова в конечном пространстве состояний. В третьем разделе мы рассмотрим некоторые из элементарных свойств цепей Маркова и проиллюстрируем эти свойства на множестве мелких примеров. Наконец, в четвёртом разделе мы свяжем цепи Маркова с алгоритмом PageRank и увидим на искусственном примере, как цепи Маркова можно применять для ранжирования узлов графа.

Примечание. Для понимания этого поста необходимы знания основ вероятностей и линейной алгебры. В частности, будут использованы следующие понятия: условная вероятность, собственный вектор и формула полной вероятности.

Что такое цепи Маркова?

Случайные переменные и случайные процессы

Прежде чем вводить понятие цепей Маркова, давайте вкратце вспомним базовые, но важные понятия теории вероятностей.

Во-первых, вне языка математики случайной величиной X считается величина, которая определяется результатом случайного явления. Его результатом может быть число (или «подобие числа», например, векторы) или что-то иное. Например, мы можем определить случайную величину как результат броска кубика (число) или же как результат бросания монетки (не число, если только мы не обозначим, например, «орёл» как 0, а «решку» как 1). Также упомянем, что пространство возможных результатов случайной величины может быть дискретным или непрерывным: например, нормальная случайная величина непрерывна, а пуассоновская случайная величина дискретна.

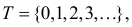

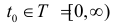

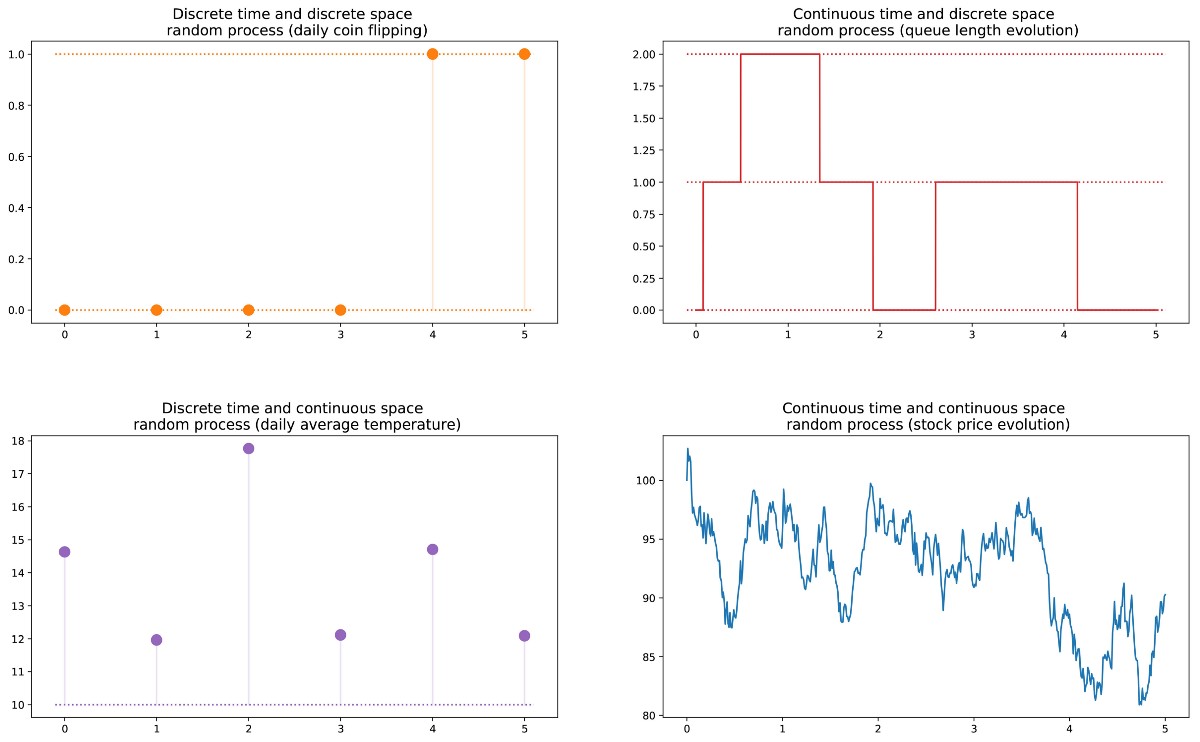

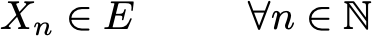

Далее мы можем определить случайный процесс (также называемый стохастическим) как набор случайных величин, проиндексированных множеством T, которое часто обозначает разные моменты времени (в дальнейшем мы будем считать так). Два самых распространённых случая: T может быть или множеством натуральных чисел (случайный процесс с дискретным временем), или множеством вещественных чисел (случайный процесс с непрерывным временем). Например, если мы будем бросать монетку каждый день, то зададим случайный процесс с дискретным временем, а постоянно меняющаяся стоимость опциона на бирже задаёт случайный процесс с непрерывным временем. Случайные величины в разные моменты времени могут быть независимыми друг от друга (пример с подбрасыванием монетки), или иметь некую зависимость (пример со стоимостью опциона); кроме того, они могут иметь непрерывное или дискретное пространство состояний (пространство возможных результатов в каждый момент времени).

Разные виды случайных процессов (дискретные/непрерывные в пространстве/времени).

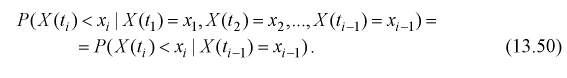

Марковское свойство и цепь Маркова

Существуют хорошо известные семейства случайных процессов: гауссовы процессы, пуассоновские процессы, авторегрессивные модели, модели скользящего среднего, цепи Маркова и другие. Каждое из этих отдельных случаев имеет определённые свойства, позволяющие нам лучше исследовать и понимать их.

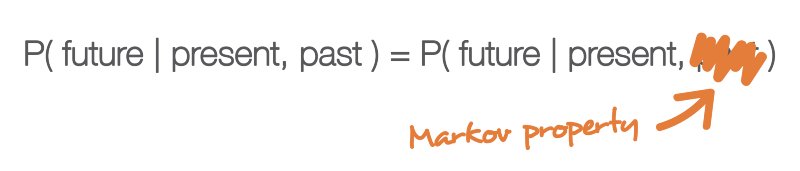

Одно из свойств, сильно упрощающее исследование случайного процесса — это «марковское свойство». Если объяснять очень неформальным языком, то марковское свойство сообщает нам, что если мы знаем значение, полученное каким-то случайным процессом в заданный момент времени, то не получим никакой дополнительной информации о будущем поведении процесса, собирая другие сведения о его прошлом. Более математическим языком: в любой момент времени условное распределение будущих состояний процесса с заданными текущим и прошлыми состояниями зависит только от текущего состояния, но не от прошлых состояний (свойство отсутствия памяти). Случайный процесс с марковским свойством называется марковским процессом.

Марковское свойство обозначает, что если мы знаем текущее состояние в заданный момент времени, то нам не нужна никакая дополнительная информация о будущем, собираемая из прошлого.

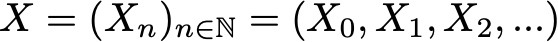

На основании этого определения мы можем сформулировать определение «однородных цепей Маркова с дискретным временем» (в дальнейшем для простоты мы их будем называть «цепями Маркова»). Цепь Маркова — это марковский процесс с дискретным временем и дискретным пространством состояний. Итак, цепь Маркова — это дискретная последовательность состояний, каждое из которых берётся из дискретного пространства состояний (конечного или бесконечного), удовлетворяющее марковскому свойству.

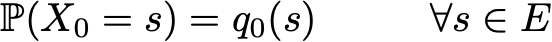

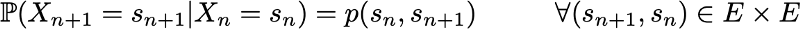

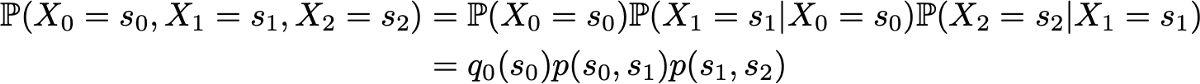

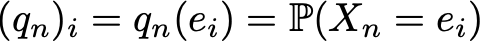

Математически мы можем обозначить цепь Маркова так:

где в каждый момент времени процесс берёт свои значения из дискретного множества E, такого, что

Тогда марковское свойство подразумевает, что у нас есть

Снова обратите внимание, что эта последняя формула отражает тот факт, что для хронологии (где я нахожусь сейчас и где я был раньше) распределение вероятностей следующего состояния (где я буду дальше) зависит от текущего состояния, но не от прошлых состояний.

Примечание. В этом ознакомительном посте мы решили рассказать только о простых однородных цепях Маркова с дискретным временем. Однако существуют также неоднородные (зависящие от времени) цепи Маркова и/или цепи с непрерывным временем. В этой статье мы не будем рассматривать такие вариации модели. Стоит также заметить, что данное выше определение марковского свойства чрезвычайно упрощено: в истинном математическом определении используется понятие фильтрации, которое выходит далеко за пределы нашего вводного знакомства с моделью.

Характеризуем динамику случайности цепи Маркова

В предыдущем подразделе мы познакомились с общей структурой, соответствующей любой цепи Маркова. Давайте посмотрим, что нам нужно, чтобы задать конкретный «экземпляр» такого случайного процесса.

Сначала заметим, что полное определение характеристик случайного процесса с дискретным временем, не удовлетворяющего марковскому свойству, может быть сложным занятием: распределение вероятностей в заданный момент времени может зависеть от одного или нескольких моментов в прошлом и/или будущем. Все эти возможные временные зависимости потенциально могут усложнить создание определения процесса.

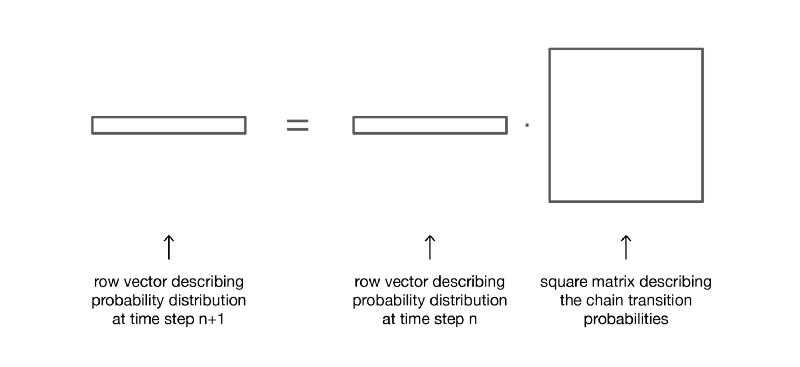

Однако благодаря марковскому свойству динамику цепи Маркова определить довольно просто. И в самом деле. нам нужно определить только два аспекта: исходное распределение вероятностей (то есть распределение вероятностей в момент времени n=0), обозначаемое

и матрицу переходных вероятностей (которая даёт нам вероятности того, что состояние в момент времени n+1 является последующим для другого состояния в момент n для любой пары состояний), обозначаемую

Если два этих аспекта известны, то полная (вероятностная) динамика процесса чётко определена. И в самом деле, вероятность любого результата процесса тогда можно вычислить циклически.

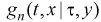

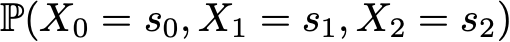

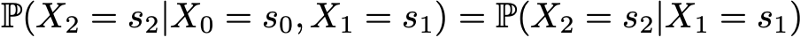

Пример: допустим, мы хотим знать вероятность того, что первые 3 состояния процесса будут иметь значения (s0, s1, s2). То есть мы хотим вычислить вероятность

Здесь мы применяем формулу полной вероятности, гласящую, что вероятность получения (s0, s1, s2) равна вероятности получения первого s0, умноженного на вероятность получения s1 с учётом того, что ранее мы получили s0, умноженного на вероятность получения s2 с учётом того, что мы получили ранее по порядку s0 и s1. Математически это можно записать как

И затем проявляется упрощение, определяемое марковским допущением. И в самом деле, в случае длинных цепей мы получим для последних состояний сильно условные вероятности. Однако в случае цепей Маркова мы можем упростить это выражение, воспользовавшись тем, что

получив таким образом

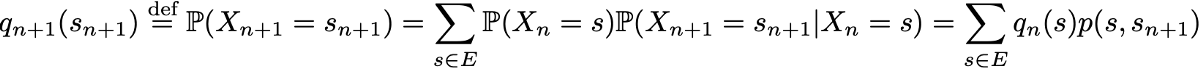

Так как они полностью характеризуют вероятностную динамику процесса, многие сложные события можно вычислить только на основании исходного распределения вероятностей q0 и матрицы переходной вероятности p. Стоит также привести ещё одну базовую связь: выражение распределения вероятностей во время n+1, выраженное относительно распределения вероятностей во время n

Цепи Маркова в конечных пространствах состояний

Представление в виде матриц и графов

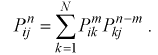

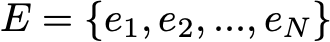

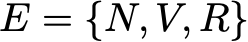

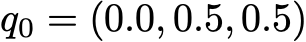

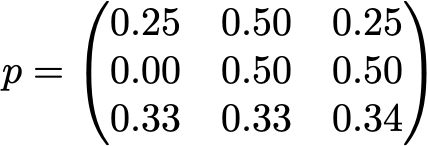

Здесь мы допустим, что во множестве E есть конечное количество возможных состояний N:

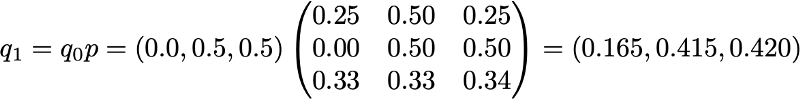

Тогда исходное распределение вероятностей можно описать как вектор-строку q0 размером N, а переходные вероятности можно описать как матрицу p размером N на N, такую что

Преимущество такой записи заключается в том, что если мы обозначим распределение вероятностей на шаге n вектором-строкой qn, таким что его компоненты задаются

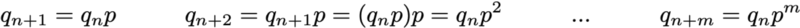

тогда простые матричные связи при этом сохраняются

(здесь мы не будем рассматривать доказательство, но воспроизвести его очень просто).

Если умножить справа вектор-строку, описывающий распределение вероятностей на заданном этапе времени, на матрицу переходных вероятностей, то мы получим распределение вероятностей на следующем этапе времени.

Итак, как мы видим, переход распределения вероятностей из заданного этапа в последующий определяется просто как умножение справа вектора-строки вероятностей исходного шага на матрицу p. Кроме того, это подразумевает, что у нас есть

Динамику случайности цепи Маркова в конечном пространстве состояний можно с лёгкостью представить как нормированный ориентированный граф, такой что каждый узел графа является состоянием, а для каждой пары состояний (ei, ej) существует ребро, идущее от ei к ej, если p(ei,ej)>0. Тогда значение ребра будет той же вероятностью p(ei,ej).

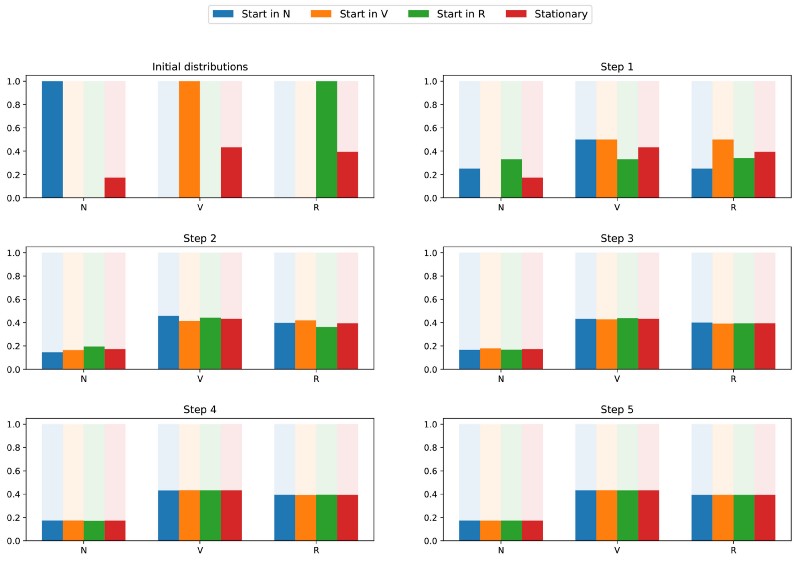

Пример: читатель нашего сайта

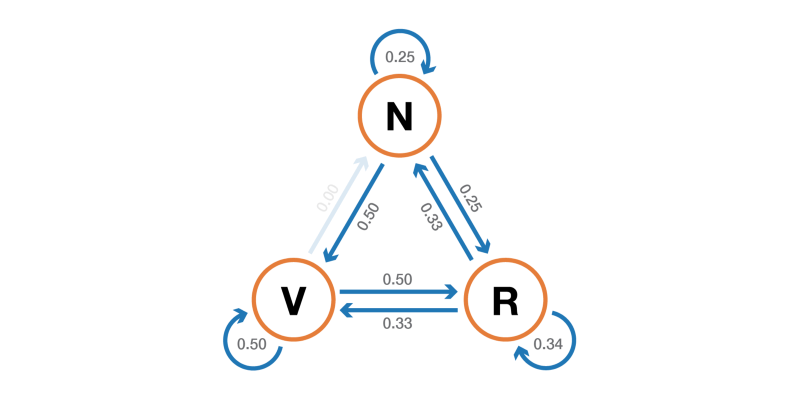

Давайте проиллюстрируем всё это простым примером. Рассмотрим повседневное поведение вымышленного посетителя сайта. В каждый день у него есть 3 возможных состояния: читатель не посещает сайт в этот день (N), читатель посещает сайт, но не читает пост целиком (V) и читатель посещает сайт и читает один пост целиком (R ). Итак, у нас есть следующее пространство состояний:

Допустим, в первый день этот читатель имеет вероятность 50% только зайти на сайт и вероятность 50% посетить сайт и прочитать хотя бы одну статью. Вектор, описывающий исходное распределение вероятностей (n=0) тогда выглядит так:

Также представим, что наблюдаются следующие вероятности:

- когда читатель не посещает один день, то имеет вероятность 25% не посетить его и на следующий день, вероятность 50% только посетить его и 25% — посетить и прочитать статью

- когда читатель посещает сайт один день, но не читает, то имеет вероятность 50% снова посетить его на следующий день и не прочитать статью, и вероятность 50% посетить и прочитать

- когда читатель посещает и читает статью в один день, то имеет вероятность 33% не зайти на следующий день (надеюсь, этот пост не даст такого эффекта!), вероятность 33% только зайти на сайт и 34% — посетить и снова прочитать статью

Тогда у нас есть следующая переходная матрица:

Из предыдущего подраздела мы знаем как вычислить для этого читателя вероятность каждого состояния на следующий день (n=1)

Вероятностную динамику этой цепи Маркова можно графически представить так:

Представление в виде графа цепи Маркова, моделирующей поведение нашего придуманного посетителя сайта.

Свойства цепей Маркова

В этом разделе мы расскажем только о некоторых самых базовых свойствах или характеристиках цепей Маркова. Мы не будем вдаваться в математические подробности, а представим краткий обзор интересных моментов, которые необходимо изучить для использования цепей Маркова. Как мы видели, в случае конечного пространства состояний цепь Маркова можно представить в виде графа. В дальнейшем мы будем использовать графическое представление для объяснения некоторых свойств. Однако не стоит забывать, что эти свойства необязательно ограничены случаем конечного пространства состояний.

Разложимость, периодичность, невозвратность и возвратность

В этом подразделе давайте начнём с нескольких классических способов характеризации состояния или целой цепи Маркова.

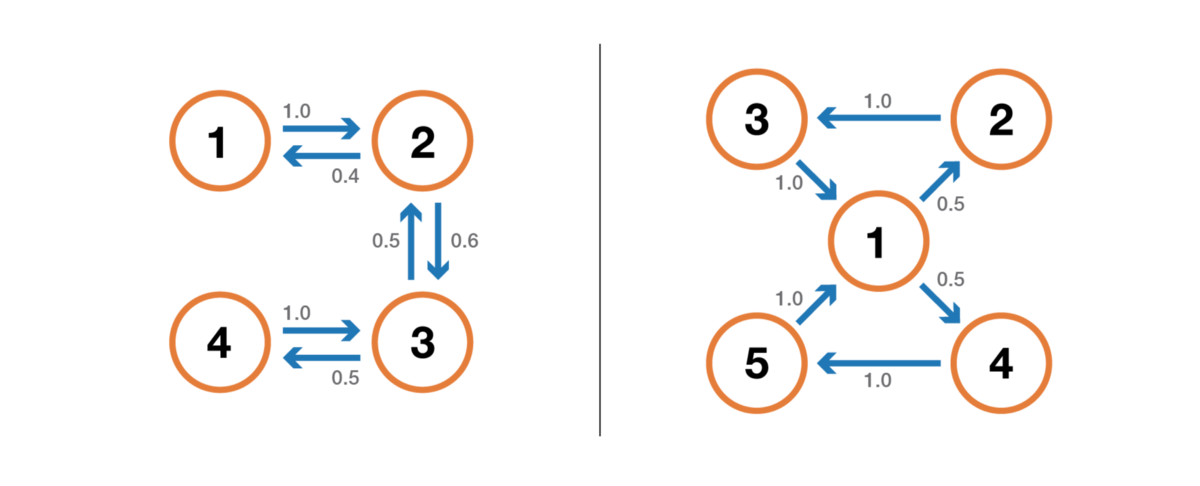

Во-первых, мы упомянем, что цепь Маркова неразложима, если можно достичь любого состояния из любого другого состояния (необязательно, что за один шаг времени). Если пространство состояний конечно и цепь можно представить в виде графа, то мы можем сказать, что граф неразложимой цепи Маркова сильно связный (теория графов).

Иллюстрация свойства неразложимости (несокращаемости). Цепь слева нельзя сократить: из 3 или 4 мы не можем попасть в 1 или 2. Цепь справа (добавлено одно ребро) можно сократить: каждого состояния можно достичь из любого другого.

Состояние имеет период k, если при уходе из него для любого возврата в это состояние нужно количество этапов времени, кратное k (k — наибольший общий делитель всех возможных длин путей возврата). Если k = 1, то говорят, что состояние является апериодическим, а вся цепь Маркова является апериодической, если апериодичны все её состояния. В случае неприводимой цепи Маркова можно также упомянуть, что если одно состояние апериодическое, то и все другие тоже являются апериодическими.

Иллюстрация свойства периодичности. Цепь слева периодична с k=2: при уходе из любого состояния для возврата в него всегда требуется количество шагов, кратное 2. Цепь справа имеет период 3.

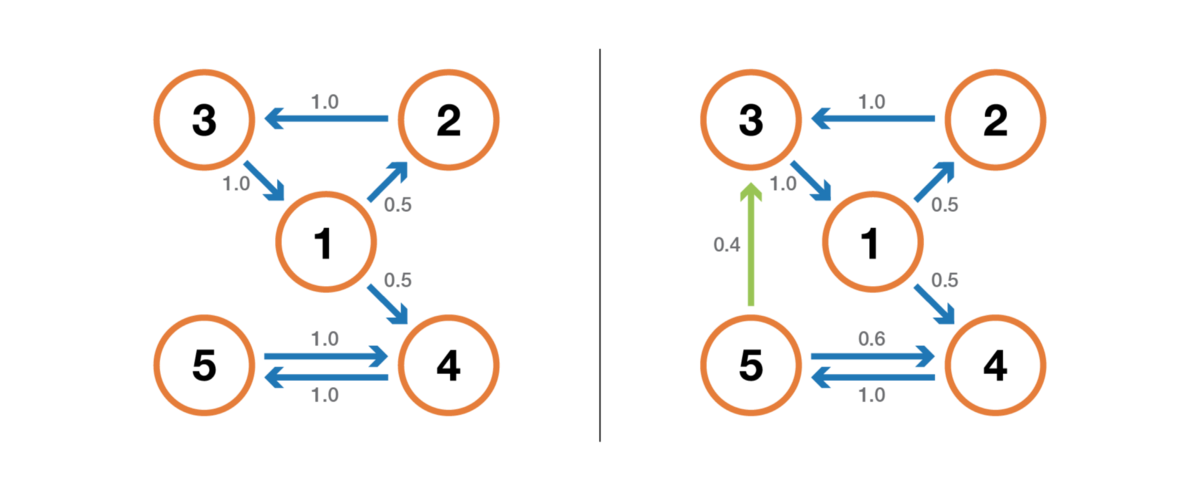

Состояние является невозвратным, если при уходе из состояния существует ненулевая вероятность того, что мы никогда в него не вернёмся. И наоборот, состояние считается возвратным, если мы знаем, что после ухода из состояния можем в будущем вернуться в него с вероятностью 1 (если оно не является невозвратным).

Иллюстрация свойства возвратности/невозвратности. Цепь слева имеет такие свойства: 1, 2 и 3 невозвратны (при уходе из этих точек мы не можем быть абсолютно уверены, что вернёмся в них) и имеют период 3, а 4 и 5 возвратны (при уходе из этих точек мы абсолютно уверены, что когда-нибудь к ним вернёмся) и имеют период 2. Цепь справа имеет ещё одно ребро, делающее всю цепь возвратной и апериодической.

Для возвратного состояния мы можем вычислить среднее время возвратности, которое является ожидаемым временем возврата при покидании состояния. Заметьте, что даже вероятность возврата равна 1, то это не значит, что ожидаемое время возврата конечно. Поэтому среди всех возвратных состояний мы можем различать положительные возвратные состояния (с конечным ожидаемым временем возврата) и нулевые возвратные состояния (с бесконечным ожидаемым временем возврата).

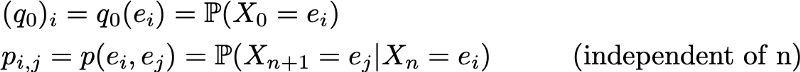

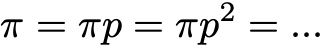

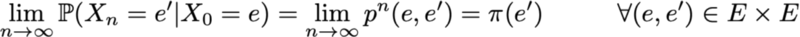

Стационарное распределение, предельное поведение и эргодичность

В этом подразделе мы рассмотрим свойства, характеризующие некоторые аспекты (случайной) динамики, описываемой цепью Маркова.

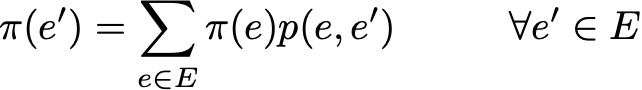

Распределение вероятностей π по пространству состояний E называют стационарным распределением, если оно удовлетворяет выражению

Так как у нас есть

Тогда стационарное распределение удовлетворяет выражению

По определению, стационарное распределение вероятностей со временем не изменяется. То есть если исходное распределение q является стационарным, тогда оно будет одинаковых на всех последующих этапах времени. Если пространство состояний конечно, то p можно представить в виде матрицы, а π — в виде вектора-строки, и тогда мы получим

Это снова выражает тот факт, что стационарное распределение вероятностей со временем не меняется (как мы видим, умножение справа распределения вероятностей на p позволяет вычислить распределение вероятностей на следующем этапе времени). Учтите, что неразложимая цепь Маркова имеет стационарное распределение вероятностей тогда и только тогда, когда одно из её состояний является положительным возвратным.

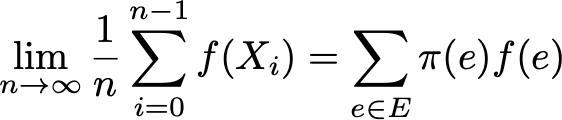

Ещё одно интересное свойство, связанное с стационарным распределением вероятностей, заключается в следующем. Если цепь является положительной возвратной (то есть в ней существует стационарное распределение) и апериодической, тогда, какими бы ни были исходные вероятности, распределение вероятностей цепи сходится при стремлении интервалов времени к бесконечности: говорят, что цепь имеет предельное распределение, что является ничем иным, как стационарным распределением. В общем случае его можно записать так:

Ещё раз подчеркнём тот факт, что мы не делаем никаких допущений об исходном распределении вероятностей: распределение вероятностей цепи сводится к стационарному распределению (равновесному распределению цепи) вне зависимости от исходных параметров.

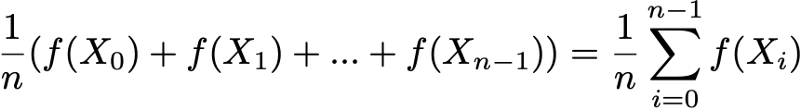

Наконец, эргодичность — это ещё одно интересное свойство, связанное с поведением цепи Маркова. Если цепь Маркова неразложима, то также говорится, что она «эргодическая», потому что удовлетворяет следующей эргодической теореме. Допустим, у нас есть функция f(.), идущая от пространства состояний E к оси (это может быть, например, цена нахождения в каждом состоянии). Мы можем определить среднее значение, перемещающее эту функцию вдоль заданной траектории (временное среднее). Для n-ных первых членов это обозначается как

Также мы можем вычислить среднее значение функции f на множестве E, взвешенное по стационарному распределению (пространственное среднее), которое обозначается

Тогда эргодическая теорема говорит нам, что когда траектория становится бесконечно длинной, временное среднее равно пространственному среднему (взвешенному по стационарному распределению). Свойство эргодичности можно записать так:

Иными словами, оно обозначает, что в пределе ранее поведение траектории становится несущественным и при вычислении временного среднего важно только долговременное стационарное поведение.

Вернёмся к примеру с читателем сайта

Снова рассмотрим пример с читателем сайта. В этом простом примере очевидно, что цепь неразложима, апериодична и все её состояния положительно возвратны.

Чтобы показать, какие интересные результаты можно вычислить с помощью цепей Маркова, мы рассмотрим среднее время возвратности в состояние R (состояние «посещает сайт и читает статью»). Другими словами, мы хотим ответить на следующий вопрос: если наш читатель в один день заходит на сайт и читает статью, то сколько дней нам придётся ждать в среднем того, что он снова зайдёт и прочитает статью? Давайте попробуем получить интуитивное понятие о том, как вычисляется это значение.

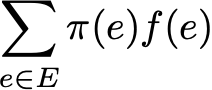

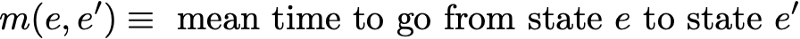

Сначала мы обозначим

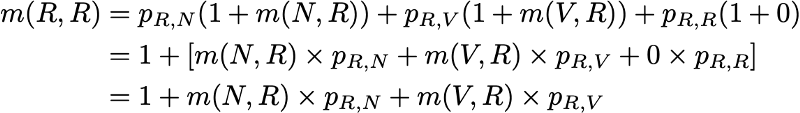

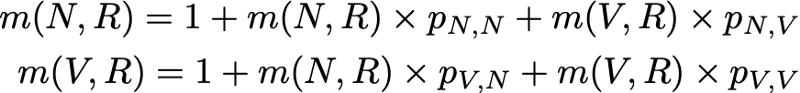

Итак, мы хотим вычислить m(R,R). Рассуждая о первом интервале, достигнутом после выхода из R, мы получим

Однако это выражение требует, чтобы для вычисления m(R,R) мы знали m(N,R) и m(V,R). Эти две величины можно выразить аналогичным образом:

Итак, у нас получилось 3 уравнения с 3 неизвестными и после их решения мы получим m(N,R) = 2.67, m(V,R) = 2.00 и m(R,R) = 2.54. Значение среднего времени возвращения в состояние R тогда равно 2.54. То есть с помощью линейной алгебры нам удалось вычислить среднее время возвращения в состояние R (а также среднее время перехода из N в R и среднее время перехода из V в R).

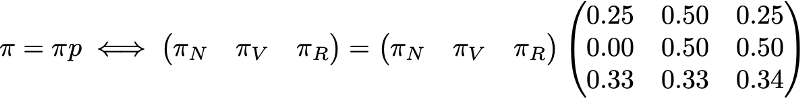

Чтобы закончить с этим примером, давайте посмотрим, каким будет стационарное распределение цепи Маркова. Чтобы определить стационарное распределение, нам нужно решить следующее уравнение линейной алгебры:

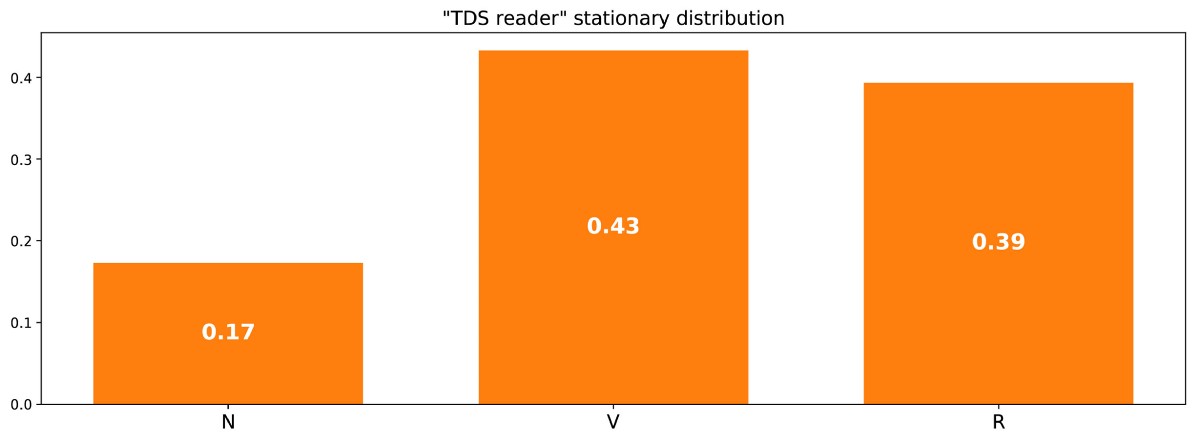

То есть нам нужно найти левый собственный вектор p, связанный с собственным вектором 1. Решая эту задачу, мы получаем следующее стационарное распределение:

Стационарное распределение в примере с читателем сайта.

Можно также заметить, что π( R ) = 1/m(R,R), и если немного поразмыслить, то это тождество довольно логично (но подробно об этом мы говорить не будем).

Поскольку цепь неразложима и апериодична, это означает, что в длительной перспективе распределение вероятностей сойдётся к стационарному распределению (для любых исходных параметров). Иными словами, каким бы ни было исходное состояние читателя сайта, если мы подождём достаточно долго и случайным образом выберем день, то получим вероятность π(N) того, что читатель не зайдёт на сайт в этот день, вероятность π(V) того, что читатель зайдёт, но не прочитает статью, и вероятность π® того, что читатель зайдёт и прочитает статью. Чтобы лучше уяснить свойство сходимости, давайте взглянем на следующий график, показывающий эволюцию распределений вероятностей, начинающихся с разных исходных точек и (быстро) сходящихся к стационарному распределению:

Визуализация сходимости 3 распределений вероятностей с разными исходными параметрами (синяя, оранжевая и зелёная) к стационарному распределению (красная).

Классический пример: алгоритм PageRank

Настало время вернуться к PageRank! Но прежде чем двигаться дальше, стоит упомянуть, что интерпретация PageRank, данная в этой статье, не единственно возможная, и авторы оригинальной статьи при разработке методики не обязательно рассчитывали на применение цепей Маркова. Однако наша интерпретация хороша тем, что очень понятна.

Произвольный веб-пользователь

PageRank пытается решить следующую задачу: как нам ранжировать имеющееся множество (мы можем допустить, что это множество уже отфильтровано, например, по какому-то запросу) с помощью уже существующих между страницами ссылок?

Чтобы решить эту задачу и иметь возможность отранжировать страницы, PageRank приблизительно выполняет следующий процесс. Мы считаем, что произвольный пользователь Интернета в исходный момент времени находится на одной из страниц. Затем этот пользователь начинает случайным образом начинает перемещаться, щёлкая на каждой странице по одной из ссылок, которые ведут на другую страницу рассматриваемого множества (предполагается, что все ссылки, ведущие вне этих страниц, запрещены). На любой странице все допустимые ссылки имеют одинаковую вероятность нажатия.

Так мы задаём цепь Маркова: страницы — это возможные состояния, переходные вероятности задаются ссылками со страницы на страницу (взвешенными таким образом, что на каждой странице все связанные страницы имеют одинаковую вероятность выбора), а свойства отсутствия памяти чётко определяются поведением пользователя. Если также предположить, что заданная цепь положительно возвратная и апериодичная (для удовлетворения этим требованиям применяются небольшие хитрости), тогда в длительной перспективе распределение вероятностей «текущей страницы» сходится к стационарному распределению. То есть какой бы ни была начальная страница, спустя длительное время каждая страница имеет вероятность (почти фиксированную) стать текущей, если мы выбираем случайный момент времени.

В основе PageRank лежит такая гипотеза: наиболее вероятные страницы в стационарном распределении должны быть также и самыми важными (мы посещаем эти страницы часто, потому что они получают ссылки со страниц, которые в процессе переходов тоже часто посещаются). Тогда стационарное распределение вероятностей определяет для каждого состояния значение PageRank.

Искусственный пример

Чтобы это стало намного понятнее, давайте рассмотрим искусственный пример. Предположим, что у нас есть крошечный веб-сайт с 7 страницами, помеченными от 1 до 7, а ссылки между этими страницами соответствуют следующему графу.

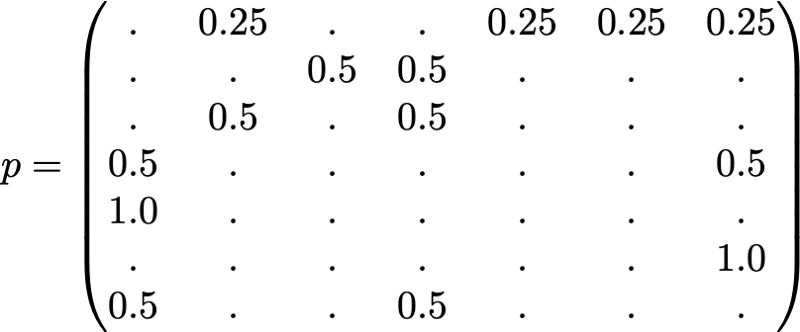

Ради понятности вероятности каждого перехода в показанной выше анимации не показаны. Однако поскольку подразумевается, что «навигация» должна быть исключительно случайной (это называют «случайным блужданием»), то значения можно легко воспроизвести из следующего простого правила: для узла с K исходящими ссылками (странице с K ссылками на другие страницы) вероятность каждой исходящей ссылки равна 1/K. То есть переходная матрица вероятностей имеет вид:

где значения 0.0 заменены для удобства на «.». Прежде чем выполнять дальнейшие вычисления, мы можем заметить, что эта цепь Маркова является неразложимой и апериодической, то есть в длительной перспективе система сходится к стационарному распределению. Как мы видели, можно вычислить это стационарное распределение, решив следующую левую задачу собственного вектора

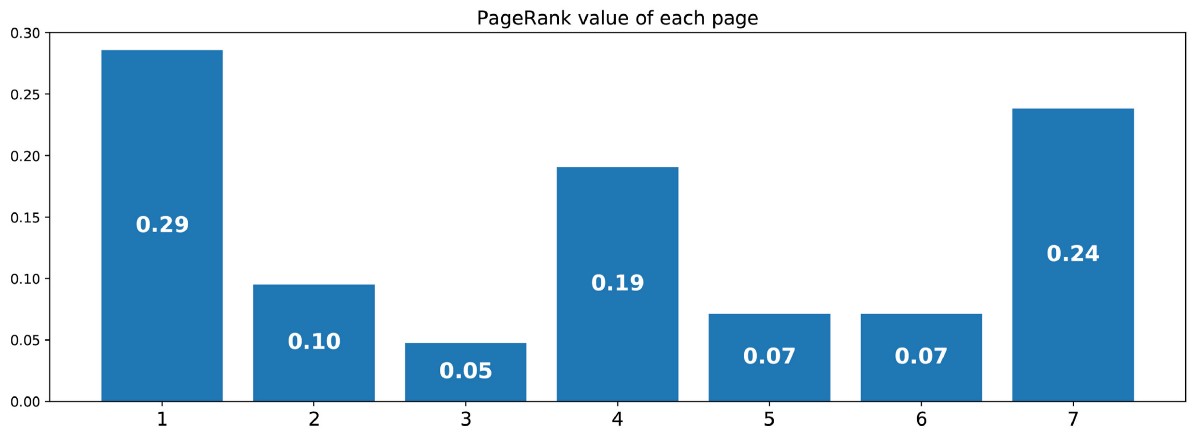

Сделав так, мы получим следующие значения PageRank (значения стационарного распределения) для каждой страницы

Значения PageRank, вычисленные для нашего искусственного примера из 7 страниц.

Тогда ранжирование PageRank этого крошечного веб-сайта имеет вид 1 > 7 > 4 > 2 > 5 = 6 > 3.

Выводы

Основные выводы из этой статьи:

- случайные процессы — это наборы случайных величин, часто индексируемые по времени (индексы часто обозначают дискретное или непрерывное время)

- для случайного процесса марковское свойство означает, что при заданном текущем вероятность будущего не зависит от прошлого (это свойство также называется «отсутствием памяти»)

- цепь Маркова с дискретным временем — это случайные процессы с индексами дискретного времени, удовлетворяющие марковскому свойству

- марковское свойство цепей Маркова сильно облегчает изучение этих процессов и позволяет вывести различные интересные явные результаты (среднее время возвратности, стационарное распределение…)

- одна из возможных интерпретаций PageRank (не единственная) заключается в имитации веб-пользователя, случайным образом перемещающегося от страницы к странице; при этом показателем ранжирования становится индуцированное стационарное распределение страниц (грубо говоря, на самые посещаемые страницы в устоявшемся состоянии должны ссылаться другие часто посещаемые страницы, а значит, самые посещаемые должны быть наиболее релевантными)

В заключение ещё раз подчеркнём, насколько мощным инструментом являются цепи Маркова при моделировании задач, связанных со случайной динамикой. Благодаря их хорошим свойствам они используются в различных областях, например, в теории очередей (оптимизации производительности телекоммуникационных сетей, в которых сообщения часто должны конкурировать за ограниченные ресурсы и ставятся в очередь, когда все ресурсы уже заняты), в статистике (хорошо известные методы Монте-Карло по схеме цепи Маркова для генерации случайных переменных основаны на цепях Маркова), в биологии (моделирование эволюции биологических популяций), в информатике (скрытые марковские модели являются важными инструментами в теории информации и распознавании речи), а также в других сферах.

Разумеется, огромные возможности, предоставляемые цепями Маркова с точки зрения моделирования и вычислений, намного шире, чем рассмотренные в этом скромном обзоре. Поэтому мы надеемся, что нам удалось пробудить у читателя интерес к дальнейшему изучению этих инструментов, которые занимают важное место в арсенале учёного и эксперта по данным.

Содержание:

Случайные процессы:

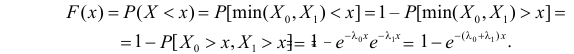

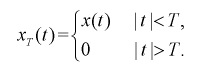

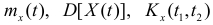

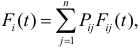

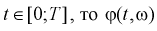

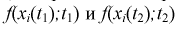

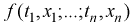

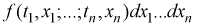

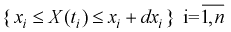

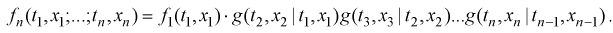

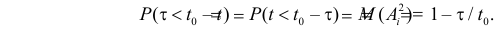

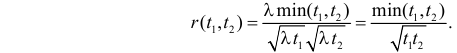

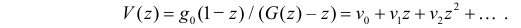

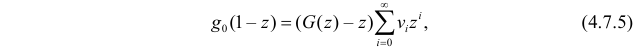

Пусть T – некоторое множество действительных чисел. Случайной функцией называется совокупность случайных величин

Что такое случайный процесс

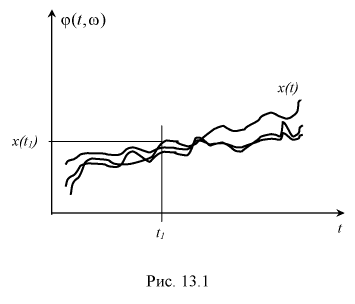

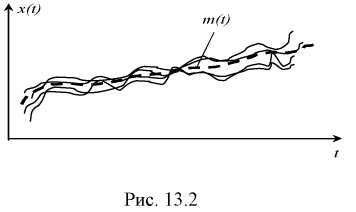

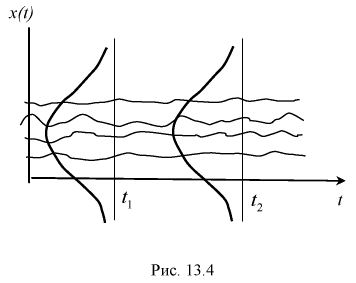

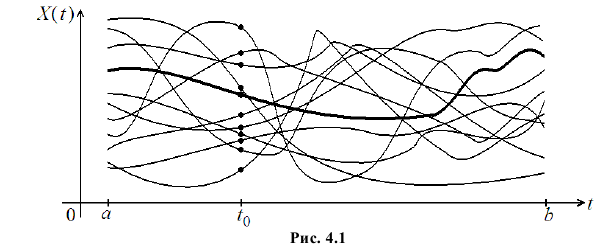

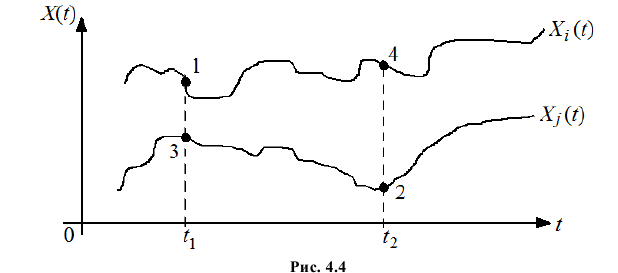

При наблюдении случайной функции мы получаем одну из возможных ее реализаций – неслучайную функцию. Поэтому случайную функцию можно рассматривать как совокупность всех ее возможных реализаций (см. рис. 4.1, на котором жирной линией выделена одна из возможных реализаций, а точками отмечены возможные значения случайной величины

Если роль параметра t играет время, то случайную функцию называют случайным процессом. Если параметр дискретный, то соответствующие ему случайные величины образуют случайную последовательность.

С изменением параметра t изменяется и закон распределения случайной величины

Если функция распределения

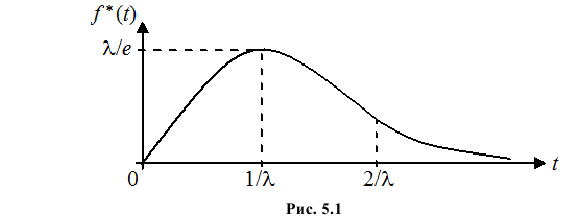

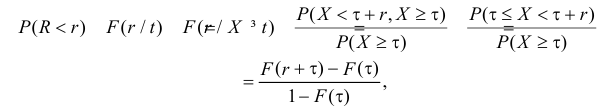

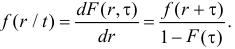

называется функцией плотности вероятности.

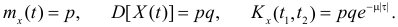

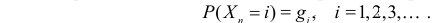

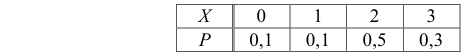

Для дискретной случайной величины одномерный закон распределения задается перечислением возможных значений и соответствующих им вероятностей

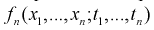

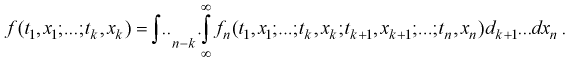

Конечномерным законом распределения случайной функции

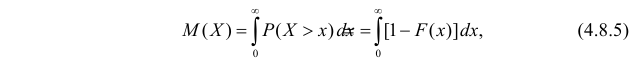

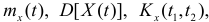

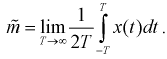

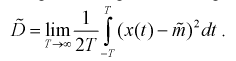

Проследить за изменениями всех возможных значений случайной величины и соответствующих им вероятностей, как правило, практически невозможно. Поэтому обычно ограничиваются анализом числовых характеристик случайной величины

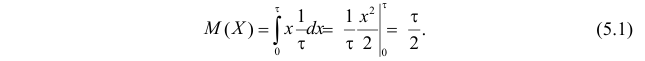

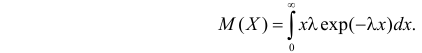

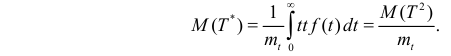

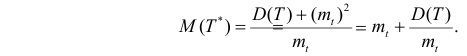

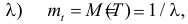

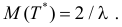

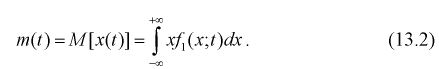

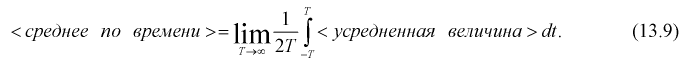

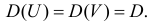

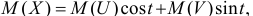

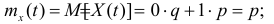

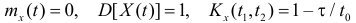

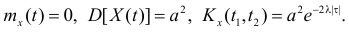

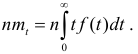

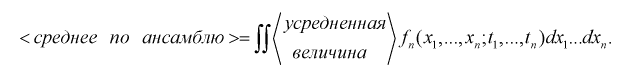

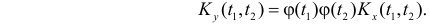

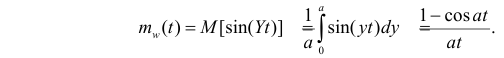

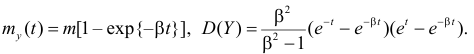

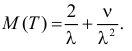

Математическим ожиданием случайного процесса

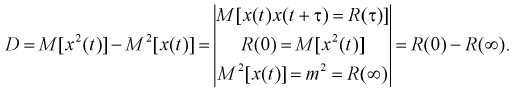

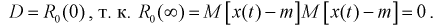

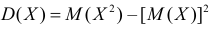

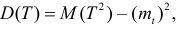

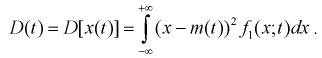

Дисперсией случайного процесса

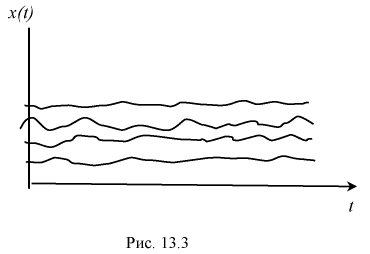

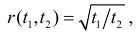

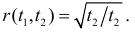

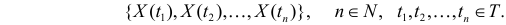

На рис. 4.2 и рис. 4.3 изображены несколько реализаций соответственно случайных процессов

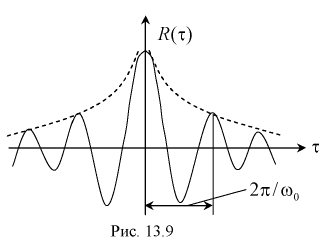

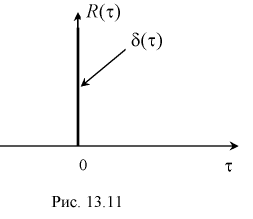

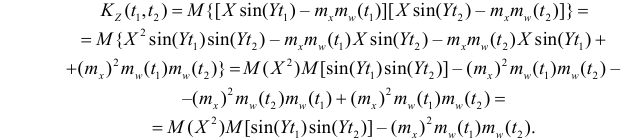

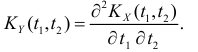

Для описания этих особенностей процесса существует специальная характеристика, которая называется корреляционной функцией (иногда говорят об автокорреляционной функции).

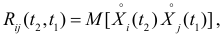

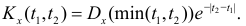

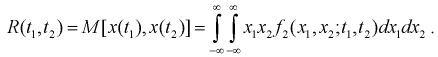

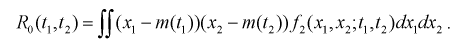

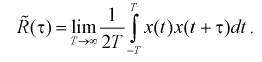

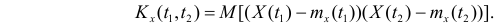

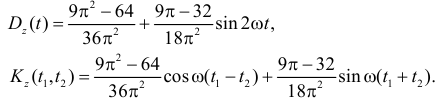

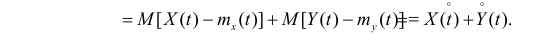

Корреляционной функцией случайного процесса

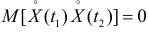

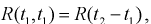

При равных между собой аргументах

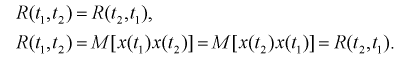

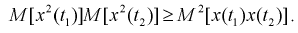

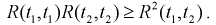

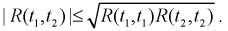

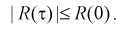

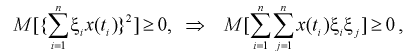

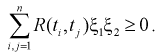

Свойства корреляционной функции

Отметим некоторые свойства корреляционной функции:

1. При перестановке аргументов корреляционная функция не меняется:

2. Прибавление к случайной функции

3. При умножении случайной функции

При решении некоторых научно-технических задач приходится иметь дело со случайными процессами, которые удается описать комбинацией простых (элементарных) функций, в которые в качестве параметров входят случайные величины. Такие случайные функции называют элементарными случайными функциями.

Например,

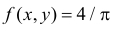

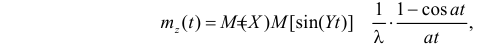

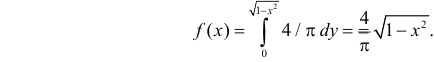

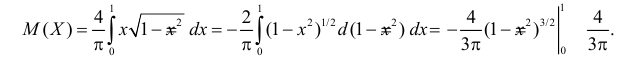

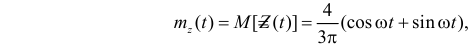

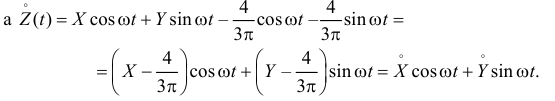

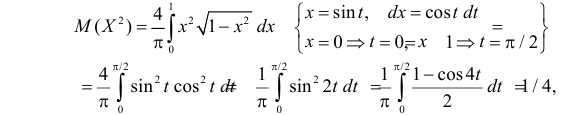

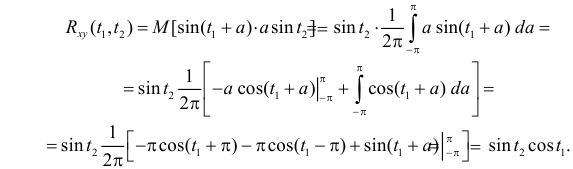

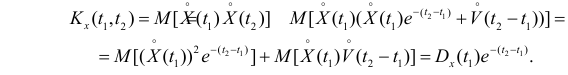

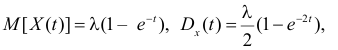

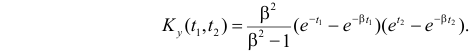

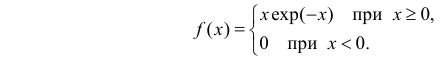

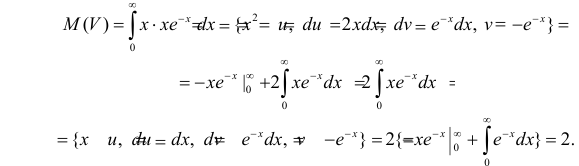

Пример №1

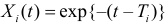

Элементарная случайная функция имеет вид

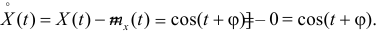

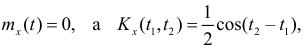

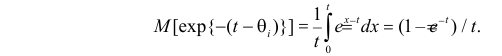

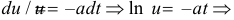

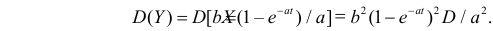

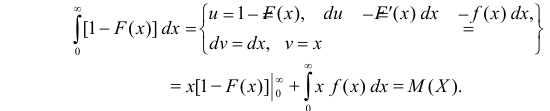

Решение. Обозначим

Поэтому

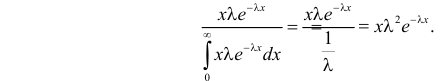

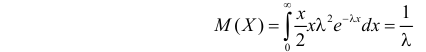

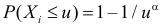

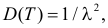

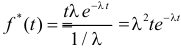

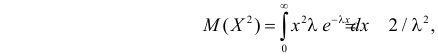

так как для показательного закона распределения

Для показательного закона распределения двукратное интегрирование по частям дает

а

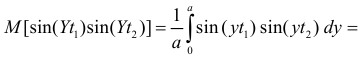

Поэтому и при

Для вычисления дисперсии возьмем в полученном выражении

Ответ.

Пример №2

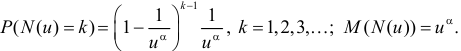

Пусть

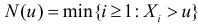

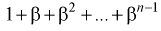

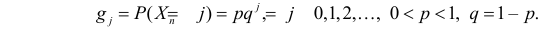

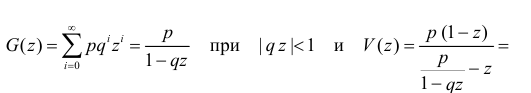

Говорят, что последовательность

Решение. Вычислим

Тогда

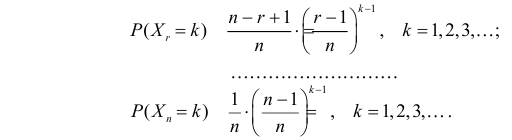

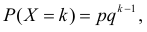

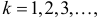

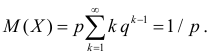

– это геометрический закон распределения.

Но для геометрического закона распределения

Ответ.

Пример №3

Пусть

Решение. Так как математические ожидания случайных величин равны нулю, то

При

При

При остальных s = 2,3,… величина

Ответ.

Пример №4

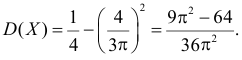

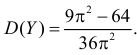

Все положения случайной точки (X,Y) равновозможны в области

Решение. По свойствам математического ожидания

Так как площадь области D равна

Маргинальная плотность вероятности случайной величины X равна

Поэтому

Аналогично,

Вычислим дисперсию X. Так как

то

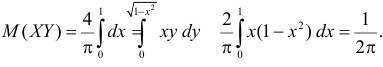

Вычислим теперь корреляционную функцию процесса:

Вычислим

Но

С учетом этого получаем

Ответ.

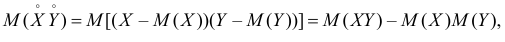

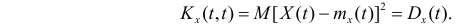

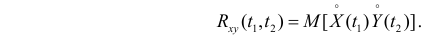

Взаимной корреляционной функцией двух случайных функций X(t) и Y(t) называют неслучайную функцию

Коррелированными называют две случайные функции, если их взаимная корреляционная функция не равна тождественно нулю. В противном случае говорят о некоррелированных случайных функциях.

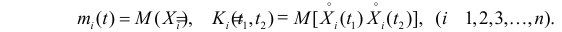

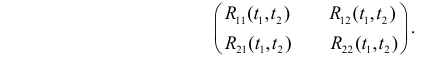

Если рассматривать многомерный случайный процесс

Эти характеристики описывают поведение отдельно взятых координат случайного процесса, но не учитывают взаимодействие между ними. В качестве характеристики взаимозависимости координат случайного процесса используют взаимную корреляционную функцию

В терминах характеристик второго порядка, например, двумерный случайный процесс

Наглядным примером двумерного случайного процесса (или случайного поля) может служить поверхность моря.

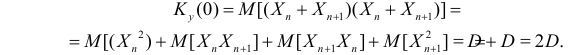

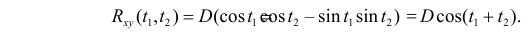

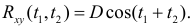

Пример №5

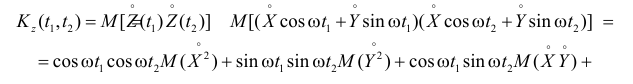

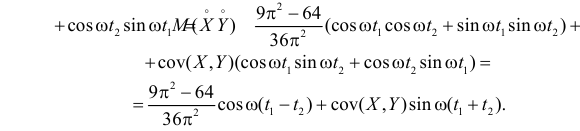

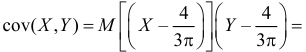

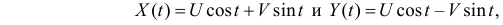

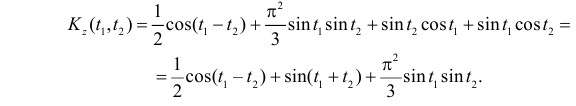

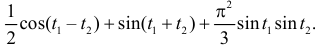

Даны два случайных процесса

где случайные величины U и V независимы и имеют равные дисперсии

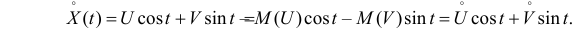

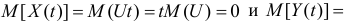

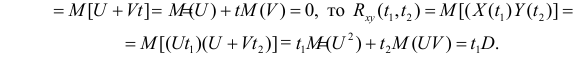

Решение. Так как

Аналогично,

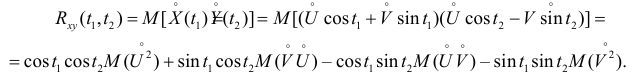

Величины U и V независимы, а значит и некоррелированы. Поэтому

Ответ.

Пример №6

Даны два случайных процесса

Решение. Так как

Ответ.

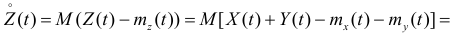

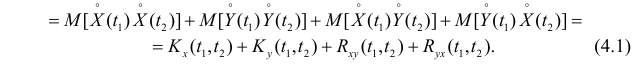

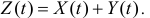

Пусть X(t) и Y(t) – две случайные функции, а случайная функция Z(t) равна

Математическое ожидание суммы двух случайных функций равно сумме математических ожиданий этих функций:

Заметим, что

Поэтому

Легко видеть, что для процесса

Пример №7

Случайный процесс

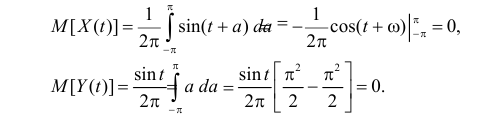

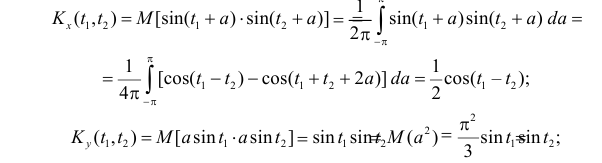

Решение. Прежде всего вычислим математические ожидания случайных процессов. Случайная величина

Вычислим величины необходимые для использования формулы (4.1):

Аналогично,

Ответ.

Стационарные случайные процессы

Случайный процесс называется стационарным, если все его характеристики не зависят от времени.

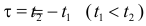

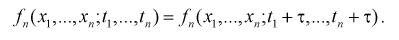

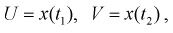

Определение. Случайная функция X(t) называется строго стационарной (стационарной в узком смысле), если все ее конечномерные законы распределения не изменяются от сдвига параметра (времени) на произвольную величину t0. Это в частности означает, что ее математическое ожидание и дисперсия постоянны, а корреляционная функции зависит только от разности аргументов.

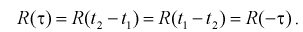

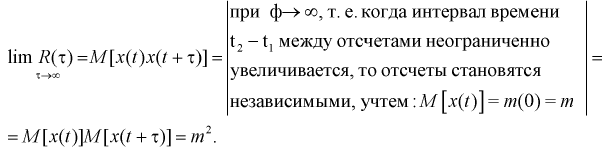

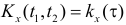

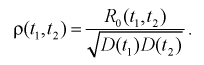

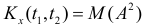

Определение. Случайная функция X(t) называется стационарной в широком смысле, если ее математическое ожидание постоянно, а корреляционная функции зависит только от разности аргументов т.е.

Так как

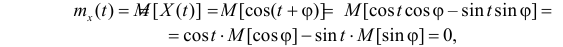

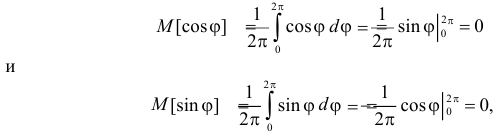

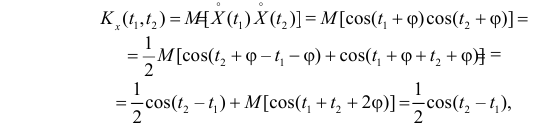

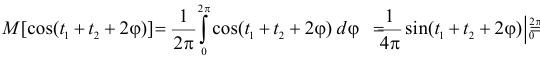

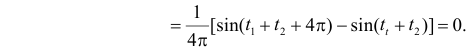

Пример 4.8.

Дан случайный процесс

Решение. Для доказательства необходимо проверить выполнение условий (4.1.1). Найдем математическое ожидание

так как

где

так как

Итак,

Ответ. Процесс стационарен в широком смысле.

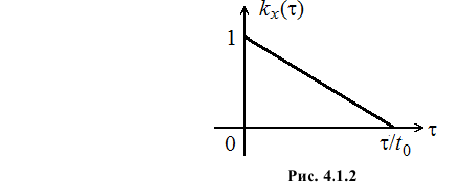

Пример 4.9.

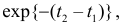

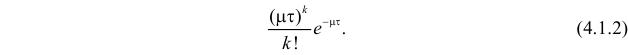

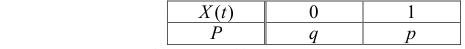

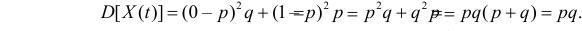

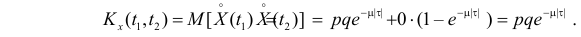

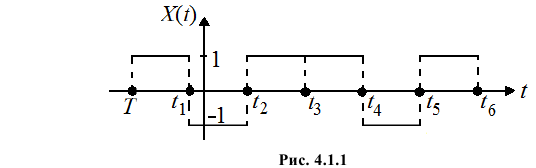

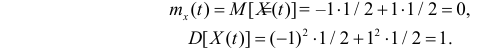

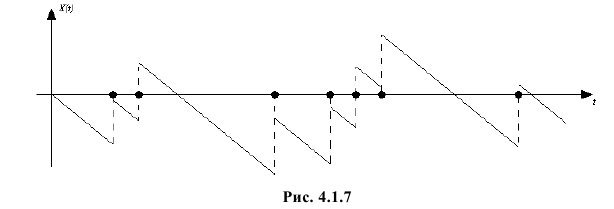

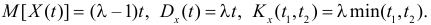

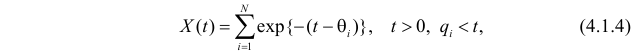

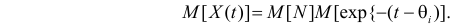

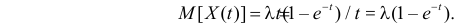

Значения случайного процесса X(t) изменяются скачками в случайные моменты времени

В интервале ,

Необходимо найти

Решение. В произвольный момент времени t значения процесса имеют распределение

Поэтому

Заметим, что если между моментами t1 и t2 не было скачков процесса (вероятность чего по формуле (4.1.2) равна

Если же между моментами t1 и t2 скачки были, то величины X(t1) и X(t2) независимы и

Итак, математическое ожидание и дисперсия процесса постоянны, а корреляционная функция зависит только от разности значений аргументов. Это означает, что процесс стационарен в широком смысле.

Ответ.

Пример 4.10.

Случайный процесс X(t) строится следующим образом. В некоторый случайный момент времени T появляется прямоугольный импульс длительности t0 и случайной амплитудой A1. В момент времени

Требуется найти

Решение. Для любого момента времени t:

Обозначим

Случайный процесс центрирован

Если вместе

Вероятность этого

Если же

в силу независимости случайных величин

Постоянное значение математического ожидания процесса и зависимость корреляционной функции

Ответ.

Пример 4.11.

Случайный процесс X(t) строится следующим образом. На числовой оси

Требуется найти математическое ожидание, дисперсию и ковариационную функцию этого случайного процесса.

Решение. Так как моменты изменения знака никак не связаны со значениями процесса X(t), нет оснований считать, что какое либо из значений (

Рассмотрим значения процесса в произвольные моменты времени t1 и t2. Так как

Произведение

Вероятность появления за время

Тогда

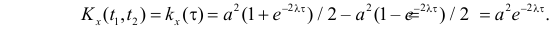

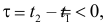

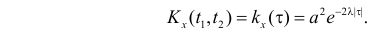

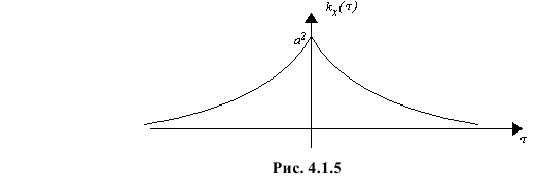

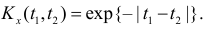

Следовательно,

Аналогично, при

Полученные выражения для

График этой функции изображен на рис. 4.1.5.

Дисперсия процесса равна

Ответ.

Пример 4.12.

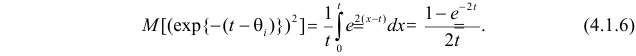

Случайный процесс X(t) устроен следующим образом. На оси времени реализуется простейший поток событий интенсивности

Требуется найти математическое ожидание

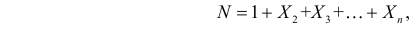

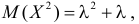

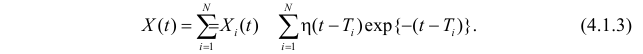

Решение. Каждый скачок процесса равен единице. Поэтому значение процесса в момент времени t можно записать в виде

где N(t) – число скачков за время t.

Случайная величина N(t) имеет пуассоновский закон распределения, причем

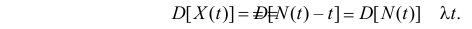

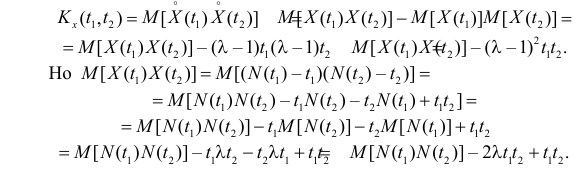

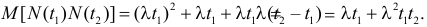

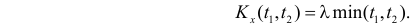

Поэтому

Так как

В свою очередь

Так как случайные величины

В итоге имеем

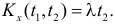

Аналогично, при

Нормированная корреляционная функция:

Если

Ответ.

Пример 4.13.

Случайный процесс X(t) изменяет свое состояние в моменты времени, которые образуют простейший поток интенсивности

Замечание. Описанный процесс может служить простейшей математической моделью воздействия потока электронов на анод. Поток электронов от катода к аноду близок к простейшему потоку некоторой интенсивности

Решение. Результат воздействия

где

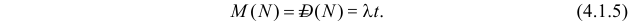

Так как поток скачков простейший, то за время t произойдет случайное число скачков N, распределенных по закону Пуассона с параметром

Воспользуемся следующим фактом: Простейший поток событий на (0, )t можно представить как совокупность случайного числа точек, каждая из которых равномерно распределена на

где все

(Здесь мы воспользовались тем, что математическое ожидание суммы случайного числа одинаково распределенных случайных величин равно произведению математического ожидания числа этих величин на математическое ожидание одной из них.)

Так как число слагаемых N распределено по закону Пуассона, то

Каждая из величин равномерно распределена в

В итоге

Кроме того,

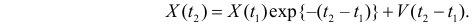

Рассмотрим два момента времени t1 и t2

Величины X(t1), и

Аналогично, при

Поэтому

С учетом (4.1.5), (4.1.6) и того, что

В итоге,

Ответ.

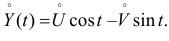

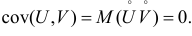

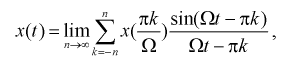

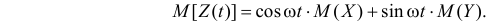

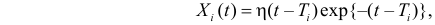

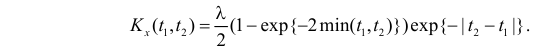

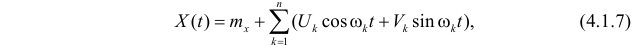

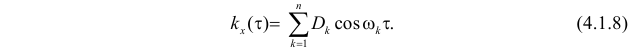

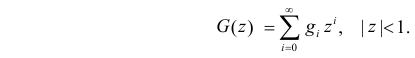

Стационарная в широком смысле функция X(t), представимая во всей области определения в виде

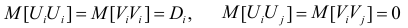

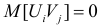

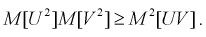

где Uk и Vk – центрированные случайные величины, удовлетворяющие условиям

Такая случайная функция имеет автокорреляционную функцию

Равенство (4.1.7) называют спектральным разложением случайного процесса, а равенство (4.1.8) спектральным разложением корреляционной функции. Представление (4.1.8) показывает, что дисперсия процесса является суммой дисперсий отдельных гармоник на частотах

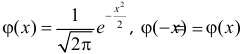

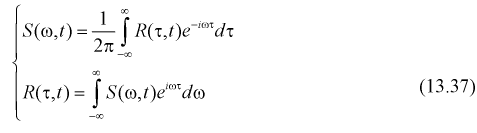

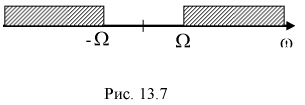

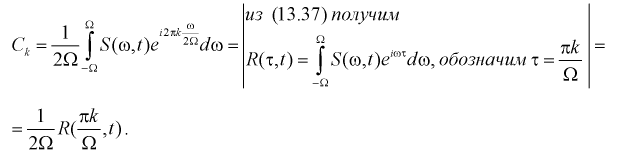

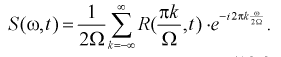

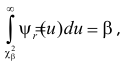

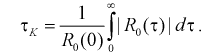

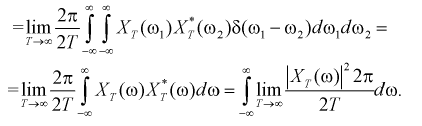

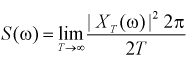

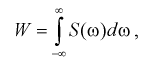

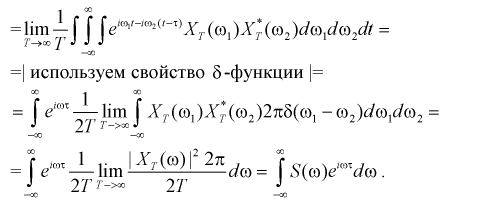

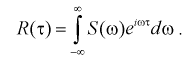

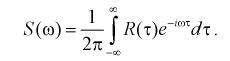

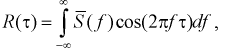

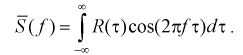

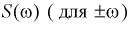

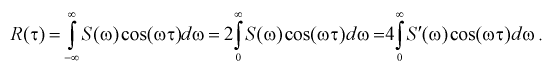

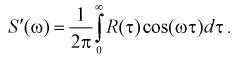

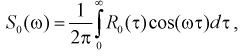

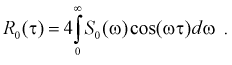

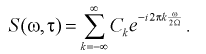

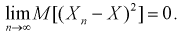

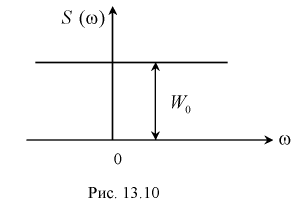

Говорят, что стационарная случайная функция X(t) является случайной функцией с непрерывным спектром, если существует такая действительная неотрицательная функция

Функцию

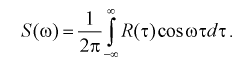

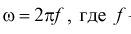

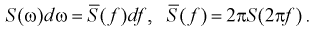

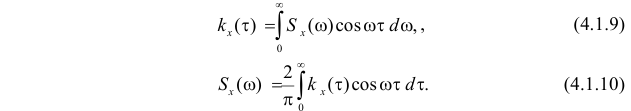

В силу четности корреляционной функции стационарного процесса и

его спектральной плотности формулы (4.1.9) и (4.1.10) можно записать в

виде:

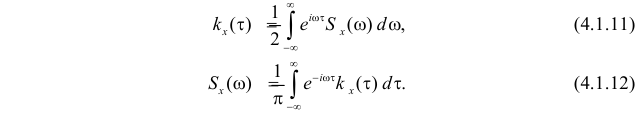

Формулы (4.1.11) и (4.1.12) означают, что корреляционная функция и спектральная плотность связаны взаимно обратными преобразованиями Фурье. Выражения вида (4.1.11) называют интегралом Фурье. Интеграл Фурье является обобщением разложения в ряд Фурье для случая непериодической функции на бесконечном интервале. Это разложение функции на сумму простых гармонических колебаний с непрерывным спектром.

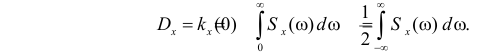

Заметим, что дисперсию стационарного случайного процесса с непрерывным спектром можно выразить в виде интеграла от спектральной плотности:

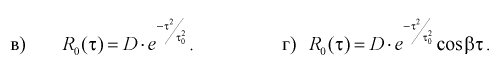

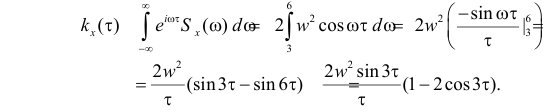

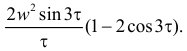

Пример 4.14.

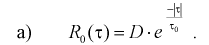

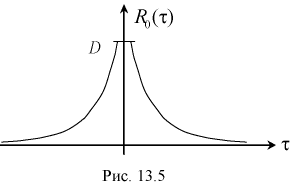

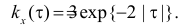

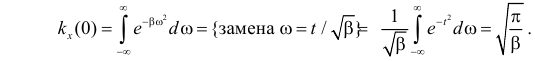

Корреляционная функция стационарного случайного процесса X(t) имеет вид

Требуется найти спектральную плотность процесса.

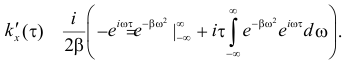

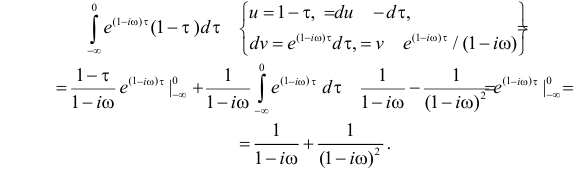

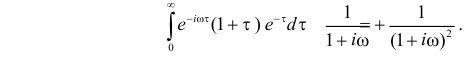

Решение. В соответствии с формулой (4.1.12)

Вычислим сначала первый интеграл

Аналогично

Поэтому

Ответ.

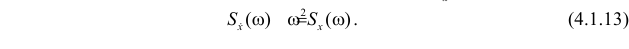

Спектральная плотность производной от случайной функции X(t) связана со спектральной плотностью этой функции

Пример 4.15.

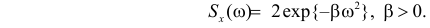

Спектральная плотность случайной функции X(t) имеет вид

Решение. Согласно (4.1.13) спектральная плотность производной X'(t) имеет вид

Ответ.

Пусть

Так как

Аналогично

Пример 4.16.

Спектральная плотность случайного стационарного процесса X(t) имеет вид:

Решение. Так как функция

Ответ.

Пример 4.17.

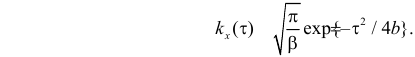

Задана спектральная плотность стационарного случайного процесса

Требуется найти корреляционную функцию этого процесса.

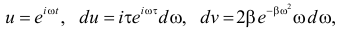

Решение. По формуле (4.1.11) получим:

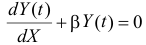

Непосредственно вычислять такой интеграл трудно. Поэтому воспользуемся следующим приемом. Продифференцируем обе части равенства:

Проинтегрируем по частям:

Тогда

В итоге обнаружилась возможность найти

Это уравнение с разделяющимися переменными. Его общее решение:

Для определения произвольной постоянной зададим начальное условие

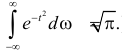

(Напомним, что интеграл Пуассона

При таком начальном условии

Заметим, что и спектральная плотность, и корреляционная функция этого процесса относятся к типу гауссовских кривых.

Ответ.

Преобразование случайных процессов динамическими системами

Для случайных процессов оказалось целесообразным расширить трактовку некоторых понятий математического анализа.

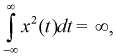

Говорят, что случайная последовательность

(этот факт записывают кратко

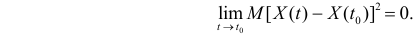

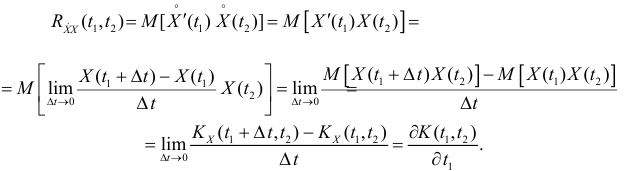

Случайный процесс X(t) называется стохастически непрерывным в точке

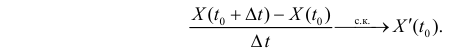

Случайная величина X'(t) называется среднеквадратической производной случайной функции X(t) в точке

Пусть имеется некоторая динамическая система. Под динамической системой понимается любое радиотехническое устройство, прибор, прицел, система автоматического управления, автопилот, вычислительное устройство и т.д.

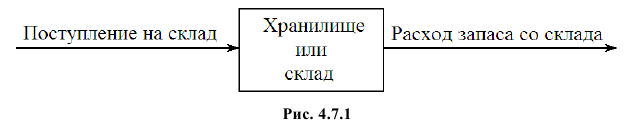

На вход системы непрерывно подаются некоторые данные, система их перерабатывает и выдает результат этой переработки. Иногда входящие в систему данные называют «воздействием» или «сигналом», данные на выходе называют «реакцией» или «откликом» на воздействие. Обычно вместе с полезным сигналом поступают и случайные помехи, которые тоже перерабатываются динамической системой и влияют на отклик. Поэтому в общем виде ставится формальная задача о переработке динамической системой некоторого случайного процесса X(t). На выходе тоже получается случайный процесс Y(t). Схема описанной системы приведена на рисунке 4.2.1.

Естественно возникает вопрос: как по характеристикам X(t), с учетом особенностей динамической системы, найти характеристики сигнала на выходе?

С формальной точки зрения, каждая динамическая система задает некоторое соответствие между сигналами на входе и откликами на выходе.

Правило, по которому функция X(t) на входе преобразуется в функцию Y(t) на выходе, называется оператором. Символически это записывают в виде:

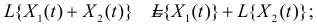

Оператор L называется линейным однородным оператором, если он обладает следующими свойствами:

1.

2.

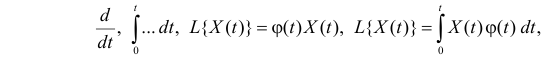

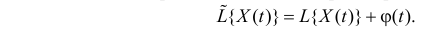

Примерами линейных операторов могут служить операторы

где

Оператор называют линейным неоднородным, если он состоит из линейной части с прибавлением некоторой определенной функции:

Если случайная функция X(t) с математическим ожиданием

то для нахождения математического ожидания

А для нахождения корреляционной функции

Например, если линейный оператор дифференцирования

Пример 4.18.

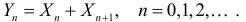

Задана

Решение. Воспользуемся формулой (4.1) для корреляционной функции суммы случайных процессов. Вычислим необходимые для этого величины.

Так как процесс X(t) стационарен, то его математическое ожидание и математическое ожидание его производной равны нулю. Поэтому

Но так как

Аналогично,

Так как

В итоге по формуле (4.2)

Ответ.

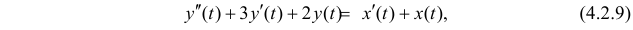

Стационарной линейной динамической системой называется устройство, которое можно описать линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами:

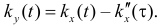

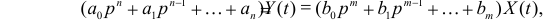

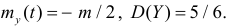

где

Найдем характеристики Y(t) по характеристикам X(t). Возьмем математическое ожидание от правой и левой частей равенства (4.2.3).Так как X(t) и Y(t) стационарные процессы, то их математические ожидания mx и my постоянны, а производные математических ожиданий равны нулю. Поэтому

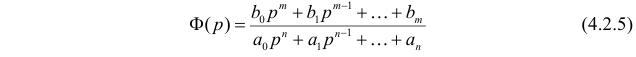

Обозначим оператор дифференцирования

или

Выражение

называют передаточной функцией.

Уравнение (4.2.3) в операторной форме кратко записывается в виде

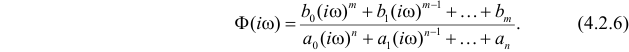

Частотной характеристикой линейной динамической системы называют функцию, которая получается заменой p на

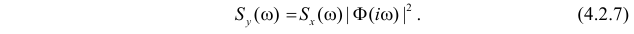

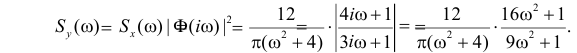

Доказано, что спектральные плотности процессов X(t) и Y(t) связаны соотношением

Это означает, что для получения спектральной плотности выходного случайного процесса необходимо умножить спектральную плотность входного процесса на квадрат модуля частотной характеристики динамической системы.

Пример 4.19.

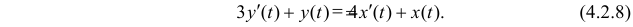

Динамическая система задана уравнением

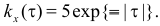

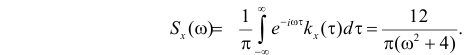

На вход системы подается стационарный случайный процесс X(t) с корреляционной функцией

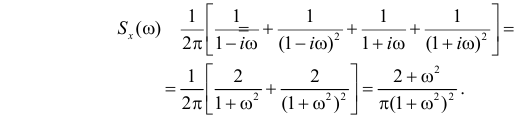

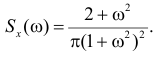

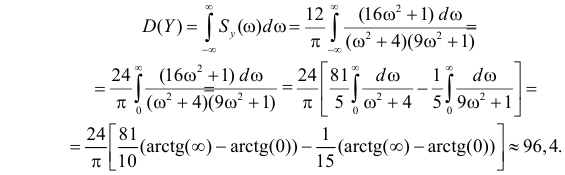

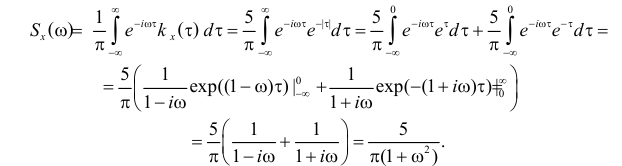

Решение. Вычислим спектральную плотность случайного процесса X(t) по формуле (4.1.12)

В операторной форме уравнение (4.2.8) имеет вид

Поэтому частотная характеристика

Поэтому

Ответ.

Пример 4.20.

На вход линейной динамической системы, описываемой уравнением

подается стационарный случайный процесс X(t) с математическим ожиданием

Решение. Вычислим спектральную плотность случайного процесса X(t). По формуле (4.1.12)

Обозначим оператор дифференцирования

или

Передаточная функция динамической системы имеет вид

а ее частотная характеристика

Спектральная плотность процесса на выходе системы равна, согласно (4.2.7),

Дисперсия процесса на выходе равна

Если динамическая система устойчива, то при достаточно больших значениях t (после переходного периода) функцию Y(t) можно считать стационарной. Так как X(t) и Y(t) стационарны, то математические ожидания их производных равны нулю. Поэтому переход к математическим ожиданиям в равенстве (4.2.9) дает

Ответ.

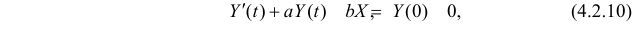

Пример 4.21.

Пусть X – случайная величина с

где

Решение. Решим линейное дифференциальное уравнение (4.2.10) методом Бернулли. Будем искать решение в виде

Подберем u(t) так, чтобы

При начальных условиях

Ответ.

Пример 4.22.

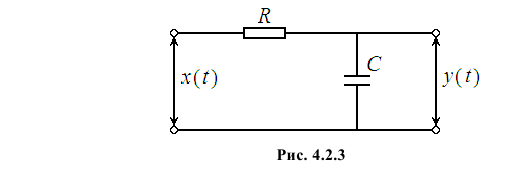

На RC – цепь, схема которой изображена на рис. 4.2.3, подается случайное напряжение X(t) с математическим ожиданием

Требуется найти математическое ожидание и дисперсию с напряжения Y(t) на выходе.

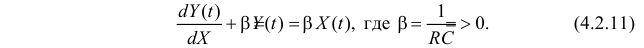

Решение. Дифференциальное уравнение, связывающее сигнал на выходе Y(t) с сигналом X(t) на входе имеет вид

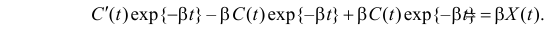

Решение этого уравнения можно получить, например, методом вариации произвольной постоянной. Однородному уравнению

Откуда следует, что

Поэтому решение уравнения (4.2.11) имеет вид

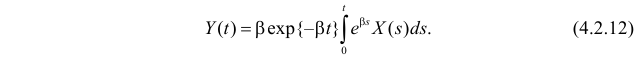

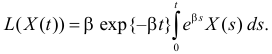

Запись (4.2.12) означает, что Y(t) является результатом действия на X(t) линейного оператора:

В соответствии с (4.2.1)

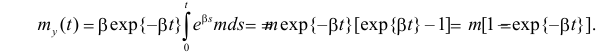

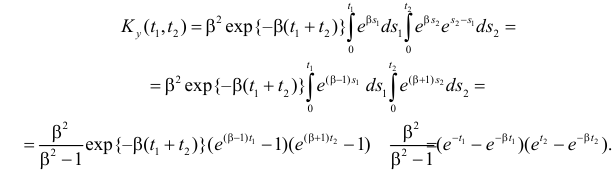

По формуле (4.2.2) при

Аналогично при

Поэтому дисперсия

Ответ.

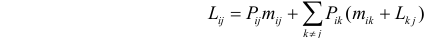

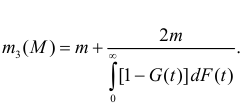

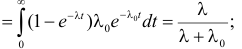

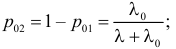

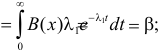

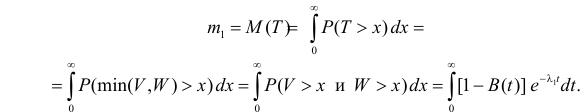

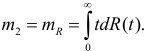

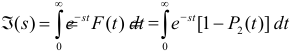

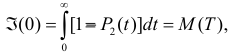

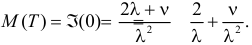

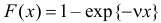

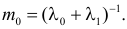

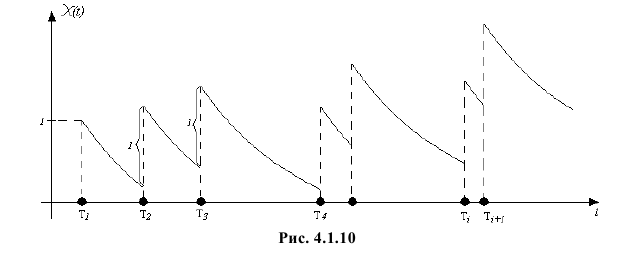

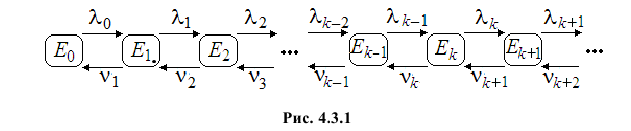

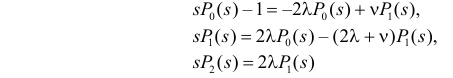

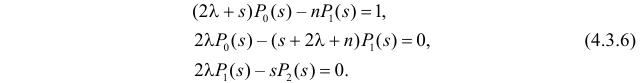

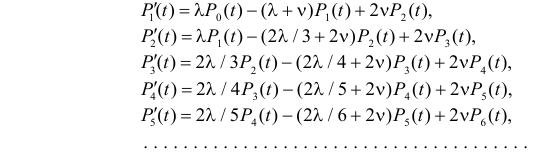

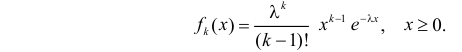

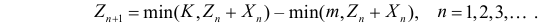

Процессы «гибели и рождения»

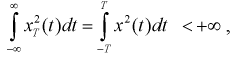

Пусть некоторый объект может в каждый момент времени может находиться в одном из состояний:

Формально это означает следующее. Если в момент времени t объект находится в состоянии

Пусть постоянные

Процесс изменения состояний объекта по приведенной схеме называется процессом гибели и рождения.

Эти процессы могут служить математической моделью для популяции живых организмов. В этом случае под состоянием

В терминах процессов гибели и размножения можно обсуждать многие технические задачи. Например, для математической модели транспортного предприятия под состоянием можно понимать число автомобилей, которые пригодны для эксплуатации. Тогда выход из стоя автомобиля означает переход в состояние с номером на единицу меньше (т.е. «гибель»), а восстановление машины после ремонта – переход в состояние с номером на единицу больше («рождение»).

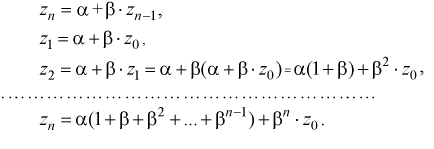

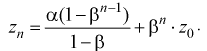

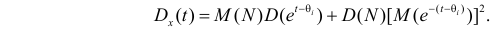

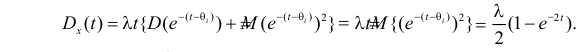

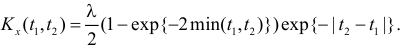

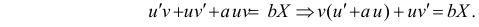

Обозначим через

Символическая запись этой фразы имеет вид

Перенесем из правой части в левую

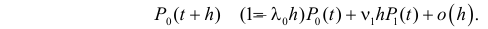

При

Уравнение для k=0 получается из следующих рассуждений. Объект в момент времени

Перенос слагаемого

Уравнения (4.3.2) и (4.3.3) называют системой уравнений гибели и рождения. В общем виде решение этой системы получить сложно, но в отдельных частных случаях это вполне обозримая работа.

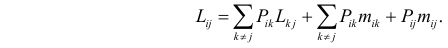

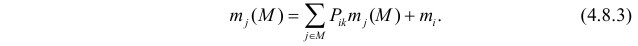

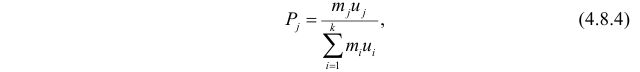

Обычно с течением времени влияние начального состояния иссякает и процесс входит в стационарный режим, при котором переходы из состояния в состояние продолжаются, но сами вероятности состояний стабилизируются и перестают зависеть от времени (от начального состояния), т.е.

Выбрать единственное решение системы позволяет условие нормировки

Третье уравнение дает равенство

В итоге получаем, что

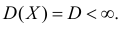

Замечание. Если ряд в знаменателе (4.3.4) расходится, то все

т.е. начиная с некоторого номера n интенсивность гибели должна превосходить интенсивность рождений.

Пример 4.23.

Система состоит из основного блока, одного блока в «горячем» резерве (т.е. работающего одновременно с основным) и одного блока в «холодном» резерве (т.е. этот резервный блок не работает). Длительность безотказной работы работающего блока распределена по показательному закону с параметром