Перепланировка квартиры, установка дополнительных розеток, перенос дверного проема — все это требует знания месторасположения старой проводки, которая «замурована» в стену. Есть несколько способов понять, где проходит проводка. Одни из них менее точны, но зато дешевы, другие определят место прохождения провода с точностью до сантиметра, но за них придется раскошелится. Обсудим действенные способы и развеем мифы в отношении некоторых.

Поиск радиоприемником

Если вы еще не выбросили свой старый радиоприемник, а храните его, как раритет, тогда сможете с помощью него найти спрятанную в стене проводку. Для этого потребуется настроить его на частоту 100 кГц. Также нужно, чтобы в сети было напряжение. Затем вытяните антенну на максимум и прислоните ее к стене (можно и без антенны). Медленно ведите антенной вдоль стены (не прикасаясь, чтобы не создавать трение) — чем ближе вы будете к проводке, тем сильнее будете слышать характерное потрескивание. Старайтесь сохранять тишину, чтобы четко слышать изменение тональности.

Радиоприемник позволяет отыскать провод с точностью до 10 см — это конечно большая погрешность, но если вам просто нужно понять, куда забивать гвоздь для картины, то этот метод подойдет. Для «вскрытия» стены не рекомендуем использовать данный метод.

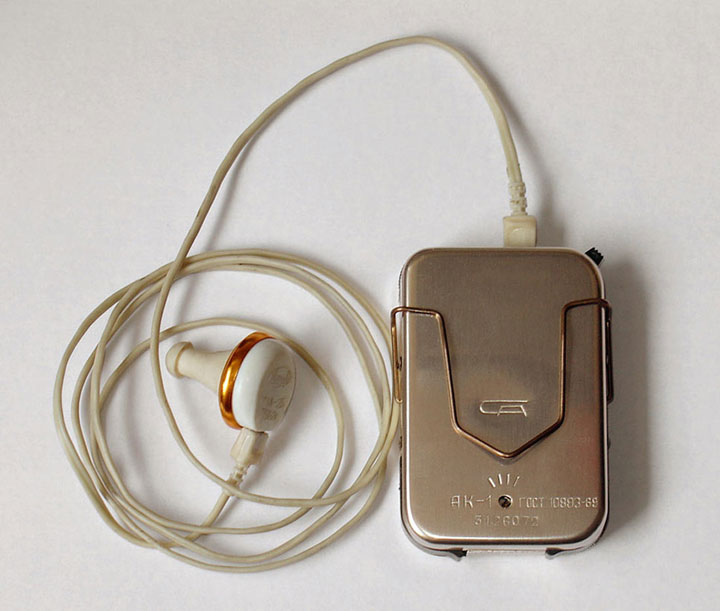

Ищем проводку слуховым аппаратом

Слуховые аппараты старого образца позволят со «средней» точностью определить месторасположение проводки. У некоторых слуховых аппаратов, например, у модели АК-1, есть режим «телефон», который позволяет слабослышащим людям разговаривать по телефону без посторонних шумов. В данном режиме устройство будет чувствительно к колебаниям электромагнитных волн. Теперь нужно просто вести по стене в том месте, где по вашему мнению должен лежать провод. Как только услышите характерный треск, значит вы наткнулись на провод. Погрешность у него примерно такая же, как и радиоприемника.

Индикаторная отвертка в помощь

Это наиболее действенный из «дешевых» способов. Цена вопроса 100 — 150 рублей, но с помощью нее вы сможете с неплохой точностью определить провод под штукатуркой. Итак, для определения провода необходимо пальцами зажать шлиц (кончик), а обратной стороной водить по месту предполагаемого провода. При обнаружении светодиод загорится красным (ну или каким-либо другим цветом). Обратите внимание, что отвертка способна обнаружить провод на глубине не более 2 см, и он обязательно должен быть под напряжением. Поэтому, если проводка лежит глубже, то отвертка вряд ли заметит его.

В любом случае у каждого электрика в арсенале должна быть индикаторная отвертка. Вот, например, недорогой вариант индикаторной отвертки ROBITON VT-005, которая позволяет определять напряжение контактным и бесконтактным способом.

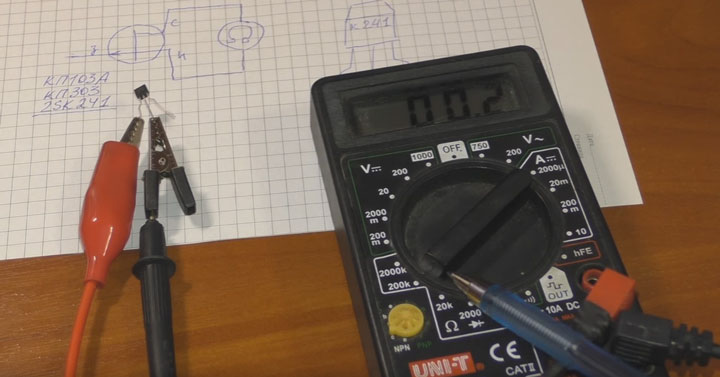

Поиск мультиметром

Для поиска проводки мультимером вам понадобится собственно прибор и обычный транзистор, например, 2SK241. Выставляем на приборе измерение сопротивления в положение 200 кОм, а оба крокодила ставим на левый и средний выводы транзистора. Крайний правый вывод, который остался без крокодила, будет антенной. Для дополнительной точности измерений можно к крайнему правому выводу присоединить медный провод длиной 5 см.

Теперь достаточно водить транзистор с импровизированной антенной по стене. Когда транзистор попадет в электромагнитное поле, его сопротивление изменится, что и будет отображаться на мультиметре. Данный способ точнее всех остальных, но также выдает погрешность до 7 см в каждую из сторон (показатель зависит от глубины залегания провода). Кстати мультиметром можно воспользоваться любым, даже самым недорогим, как, например, Elitech MM 100.

Металлоискатель

Работа металлоискателя основана на принципе индукционного баланса между передающей и принимающей катушкой. Работает он в диапазоне от 2 до 20 кГц, и фиксирует фазовый сдвиг при поднесении катушки к проводнику. Мы проводили измерения с помощью самого дешевого и простого металлоискателя Pirat Pro за 2500 рублей, который в основном предназначен для обнаружения «чермета». На иллюстрации ниже виден результат поиска проводки.

Как видно, металлоискатель четко определяет местоположение проводки. Его главное преимущество в том, что провод обнаруживается, даже если на нем нет напряжения или нагрузки. Также в панельных домах будете видеть арматуру в плитах, а в деревянных — гвозди. Но более дорогие модели позволяют отсекать черные металлы и находить только медь или алюминий. Однако область нахождения увеличивается размером катушки, поэтому погрешность может быть до 5 см. Таким способом стоит воспользоваться только, если вы любите поохотиться за монетками и у вас уже есть металлоискатель.

Детектор скрытой проводки

Это устройство напрямую предназначено для обнаружения скрытой в стене проводки. Детекторы по принципу работы могут быть электростатическими, электромагнитными и комбинированными. Первые довольно просты в работе и недорого стоят. Они позволяют обнаружить скрытую проводку и оборванные провода, которые остаются под напряжением. Однако при высокой влажности в помещении они дают ложные срабатывания.

Электромагнитные детекторы позволяют очень точно определить кабель в стене. Однако для этого нужно подать нагрузку на фазу минимум 1 кВт — для современной бытовой техники это не составит особого труда. Естественно без напряжения в сети отыскать кабель не получится.

Комбинированные же устройства совмещают в себе электромагнитный, электростатический и металлопоиск. По сути это ручной металлоискатель, который позволяет найти провод разными способами, и даже при отсутствии напряжения в сети. Максимальная глубина обнаружения большинства устройств составляет 7 — 8 см, чего вполне достаточно для проводки в квартире. Дополнительно может видеть арматуру в стенах и другие металлы. Детектор ADA instruments Wall Scanner 80 является ярким представителем «сыщиков» для проводки, позволяющим определить кабель на глубине до 5 см.

«Народные» способы, которые не работают

Поиск компасом

Некоторые ошибочно предполагают, что если поднести компас к предполагаемому месту с кабелем, то магнитная стрелка укажет на него. Однако в домашних условиях просто невозможно создать магнитную индукцию такой силы, чтобы компас показал кабель. Максимум, это вы сможете узнать расположение сторон света, ну или отыскать спрятанные сокровища капитана Флинта:)

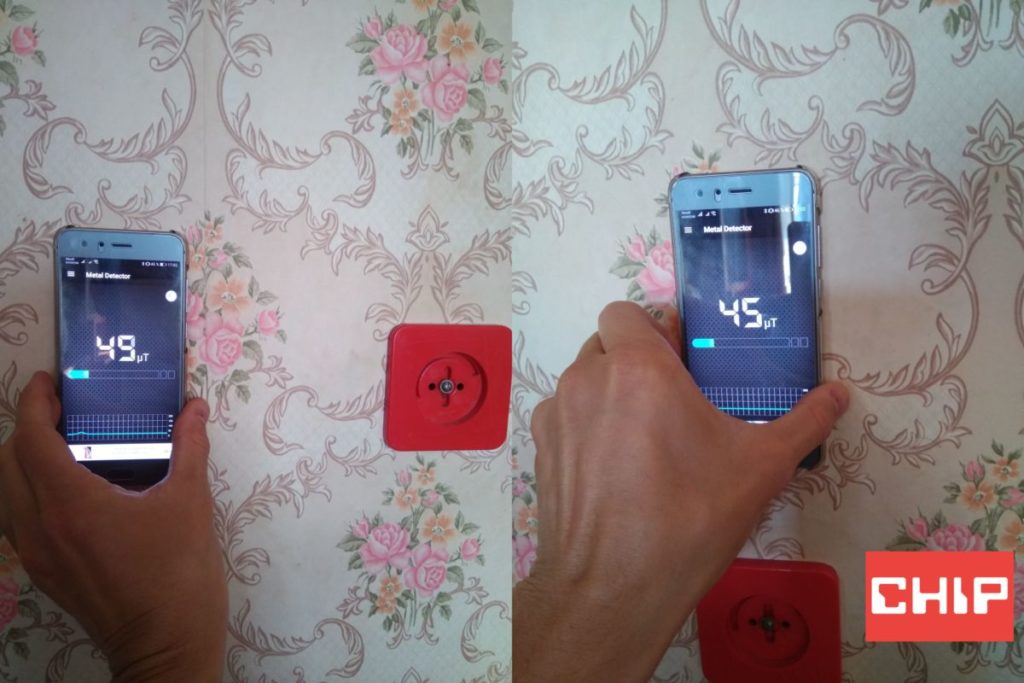

Поиск смартфоном

Некоторые разработчики предлагают превратить ваш смартфон в металлодетектор с помощью своих «чудо» приложений. Для этого в телефоне всего лишь должен быть установлен магнитный датчик (у нас такой есть). iCHIP решил заморочиться и проверить популярные приложения для поиска металла. Испытывали в том же месте, что и металлоискателем. Вот, что получилось:

Как видите показания «детектора» на пустом месте и в месте реального прохождения проводки практически не изменились, хотя показатель должен был стать 0.02 — 0.03 мТ. То же самое произошло и с другими приложениями. Из этого делаем вывод, что поиск проводки смартфоном с помощью приложений довольно сомнительное занятие.

Возможно вы знаете еще способы обнаружения проводки или наоборот, что некоторые методы уже неактуальны. Поделитесь ими в комментариях!

Читайте также:

- Клеммы или скрутка: сравниваем «за» и «против»

- Диски для болгарки: как их правильно выбирать?

Найти скрытую проводку в стене — это нетривиальная задача, которая вызывает затруднения даже у опытных специалистов. Профессиональные знания правил прокладки электрических проводов в жилых помещениях часто оказываются бесполезными из-за повсеместного их нарушения. Поэтому для определения трасс прокладки электропроводки используют специальные приборы.

Принцип действия приборов для поиска скрытой проводки

Существуют специализированные искатели скрытой электропроводки, которые реагируют на переменное магнитное поле создаваемое проводами, по которым течет ток. Чувствительным элементом (сенсором) в таких приборах является катушка, в которой переменное магнитное поле наводит ЭДС (электродвижущую силу). Чем большая ЭДС наводится в катушке, тем ближе она расположена к проводам, по которым течет ток. Очевидно, что для повышения точности обнаружения скрытой проводки желательно, чтобы по проводам тек максимально возможный ток. Поэтому, при использовании искателей проводки реагирующих на магнитное поле, к электрическим линиям нужно подключать максимальную нагрузку – включить люстру или светильник, подключить к розетке электрический чайник и т. п.

Другой электрической величиной, по которой можно отыскать скрытые провода, является электрическое поле. Основным элементом искателей электропроводки реагирующих на электрическую составляющую электромагнитного поля являются электронные усилители с большим входным сопротивлением. Они регистрируют электрическую компоненту поля, создаваемую проводами, находящимися под напряжением. В подобных приборах, чувствительным элементом является небольшая металлическая пластина являющаяся обкладкой «открытого» конденсатора.

При поиске скрытой проводки особое внимание нужно обращать на розетки. Есть большая вероятность того, что проводка проходит либо под розеткой, либо над нею.

Все промышленные искатели скрытой электропроводки работают на одном или обоих описанных выше принципах обнаружения электрических проводов. К сожалению, стоимость профессиональных приборов достаточно высока, и покупка дорогого пискателя для разового использования вряд ли окупится. Поэтому в быту лучше применить более доступные и недорогие методы поиска скрытой электропроводки.

Как найти проводку в стене с помощью мультиметра?

В мастерской домашнего мастера или автолюбителя часто имеется мультиметр. Такой прибор позволяет измерять переменный ток и напряжение, другие электрические величины. Его возможности с успехом можно использовать для поиска скрытой электропроводки Ниже будут описаны два способа опробованные на практике и дающие неплохие результаты.

Первый способ заключается в превращении мультиметра в регистрирующий прибор, реагирующий на магнитную составляющую электромагнитного поля. Для обнаружения электрического кабеля проложенного в стене, к мультиметру нужно подключить катушку с большим количеством витков. Чем больше витков будет у катушки, тем чувствительнее получится прибор. В качестве сенсора можно использовать катушку от магнитного пускателя или электромагнитного реле. Наличие сердечника принципиального значения не имеет. Переключив мультиметр с подключенной катушкой на измерение переменоого тока в миллиамперметрах или напряжения в милливольтах, мы получим комбинацию сенсора и регистрирующего прибора. Передвигая катушку по поверхности стены и следя за максимальными показаниями прибора можно определить место прокладки электрического кабеля.

Напомним. Для увеличения точности метода к искомой линии должна быть подключена мощная нагрузка.

Второй способ основан на регистрации электрического поля. В этом случае для превращения мультиметра в искатель скрытой проводки потребуется полевой транзистор со встроенным или изолированным каналом. Исток и сток полевого транзистора подключают к клеммам прибора в соответствии с полярностью транзистора. Мультиметр переводят в режим измерения сопротивления. В собранной таким образом установке затвор «полевика» будет служить сенсором реагирующим на переменное электрическое поле. Для увеличения чувствительности «искателя» к затвору транзистора целесообразно припаять небольшой отрезок провода.

Работает такая установка следующим образом. Наведенное на затворе переменное напряжение будет периодически открывать транзистор с частотой сети. При этом, мультиметр будет регистрировать уменьшение сопротивления проводящего канала полевого транзистора. Чем меньше сопротивление – тем ближе затвор к источнику электрического поля, которым является провод находящийся под напряжением.

Внимание! Второй способ работает только при подаче напряжения на электрические провода.

Существует и третий способ позволяющий найти скрытую электропроводку с помощью мультиметра. Многие модели современных цифровых измерительных приборов имеют встроенную функцию NCV (non-contact AC voltage) – бесконтактной регистрации электрического поля. Измерительный прибор, переведенный в режим NCV, превращается в регистратор переменного электрического поля. С его помощью удобно искать скрытые провода и кабели, находящиеся под напряжением. Во время измерений в режиме NCV увеличение частоты вспышек светового индикатора и увеличение частоты подачи звукового сигнала сигнализирует о приближении к источнику электрического поля.

Как найти проводку в стене с помощью смартфона?

Современные телефоны часто поражаю возможность выполнять самые неожиданные функции. В интернете можно найти приложения, которые, якобы, позволяют без дополнительного оборудования, с помощью одного смартфона обнаружить скрытую электропроводку. Разработчики подобных программ утверждают, что их приложения используют встроенные магнетометры телефонов. К сожалению, практика показывает, что программы для смартфонов, предназначенные обнаруживать скрытые провода, работают плохо. По-видимому, это связано с некорректным использованием магнитометров, которые «заточены» на работу со слабыми постоянными магнитными полями и не могут регистрировать переменное магнитное поле с большой индукцией.

Довольно неприятная ситуация, знакомая многим – без каких-либо видимых причин свет в квартире (доме) или в некоторых комнатах вдруг гаснет, бытовая техника отключается. И вместе с тем явно видно, что у соседей с подачей электричества — все нормально. Первая реакция у всех, наверное, одинаковая – хозяева проверяют, не выбило ли автомат или не перегорела ли пробка-предохранитель.

Если это действительно так, и при перезапуске автомата (замене пробки) работоспособность домашней электросети восстанавливается, то задача упрощается. Безусловно, с причиной срабатывания защиты разобраться надо — возможно, была превышена допустимая нагрузка. Но, во всяком случае, проводка исправна. Но если напряжение на выходе с предохранителей есть, а в помещениях отсутствует – где-то случился обрыв. И предстоит непростая задача восстановления домашней сети.

Один из самых сложных вопросов в этом случае будет – как найти обрыв провода в стене. Его и рассмотрим в настоящей публикации.

Возможные причины неисправностей проводки

Чтобы легче было выявлять участок, на котором произошло несанкционированное размыкание цепи питания, необходимо представлять, какие причины могут вызвать подобные неисправности. Следует сразу заметить, что чаще всего они обусловлены ошибками в монтаже домашней электрической сети или нарушениями правил ее эксплуатации. Сама по себе проводка, да еще замурованная в стены, обрывается крайне редко, хотя и такого варианта полностью исключать нельзя.

- Очень часто контакт пропадает на клеммных соединениях – начиная от автоматов в распределительном щите и заканчивая розетками, выключателями или даже конечными приборами потребления. Плохо затянутая или ослабшая со временем клемма начинает греться, искрить, отчего дефект «прогрессирует», что рано или поздно заканчивается полным исчезновением электрического контакта.

- Соединения в монтажных коробках, если они выполнены с нарушениями или недостаточно качественно – еще одно уязвимое место. Особую опасность представляют кустарные скрутки проводов, которые горе-мастера просто закрывают сверху слоем изоленты – и считают, что этого достаточно. Нет, безусловно, и скрутка может быть надежной и долговечной, но иногда встречаются такие картины, что лучше бы их не видеть. Например, наличие в одной скрутке медных и алюминиевых проводов, что категорически запрещено, попытка соединения одножильного толстого жёсткого проводника с гибким многопроволочным. Или использование клемм, которые явно не подходят по токовой нагрузке для данной линии. Скажем, клеммы Wago — очень удобны в монтаже, но все же их предназначение, скорее — коммутация линий, выделенных под освещение помещений. А вот на участках проводки, от которых питается мощная бытовая техника, они вполне могут и подвести.

Кстати, перечисленные выше причины, хотя и неприятны сами по себе, все же довольно легко диагностируются и устраняются. Кроме того, обычно такие обрывы не происходят совсем уж внезапно – как правило, они начинают «сигнализировать» хозяевам о нарастании проблемы — мерцаем света, явными признаками искрения, запахом подгоревшей изоляции или пластика. То есть при внимательном отношении к своему электрохозяйству владельцам дома или квартиры предоставляется «гандикап» на обнаружение и устранение неполадок.

Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

Понятно, что если вообще нет никакого понятия об электромонтажных работах, нечего и браться за такое дело самостоятельно – лучше вызвать специалиста. Но все же хорошему хозяину многое по силам исправить и самому. На страницах нашего портала можно найти подробные инструкции по ремонту розеток, по выявлению причин срабатывания УЗО или частого выбивания автоматического выключателя.

Гораздо сложнее справиться с дефектами скрытого характера, с разрывами электрической цепи на участках проводки, спрятанных в стене.

- Они, кстати, тоже очень часто появляются по причинам, так сказать, субъективного характера. «Классический» пример – сверление стены или забивание гвоздя без предварительной «разведки» на предмет прохождения на этом участке скрытой проводки.

Сложно назвать это удачей, но если после сверления сразу пропадает напряжение в сети, то, по крайней мере, причина становится очевидной. Но бывает и иначе – сверло или гвоздь задевают провод по касательной, нарушая изоляцию и лишь слегка повреждая проводник. В таких случаях не исключено, что проводка еще будет служить, причем иногда – весьма немало. Но в месте нарушения целостности провоцируются токи утечки (а если нет УЗО, то выявить их удается не сразу), снижается нормальная проводимость, возрастает сопротивление на локальном участке, не исключается постепенное плавление изоляции с последующим коротким замыканием. То есть окончательный разрыв может случиться в любой момент, даже через довольно продолжительное время, и его непросто будет сопоставить с проводимыми когда-то сверлильными работами.

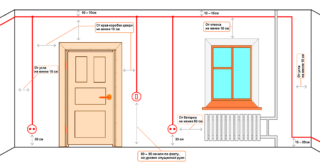

В идеале, хозяин квартиры (дома) должен точно знать трассы прокладки проводки в своих владениях и расположение монтажных коробок. Задача упрощается, если электромонтажные работы выполнялись в строгом соответствии с правилами и рекомендациями. То есть все участки скрытой проводки расположены строго горизонтально и вертикально. Однако, картины, сходные с той, что показана на иллюстрации ниже, видели, наверное, многие электрики, которых вызывали для устранения аварий. Понятно, что при такой «схеме» разводки домашней электросети любое сверление стены или забивание гвоздя превращается в «лотерею»: повезет – не повезет.

- Сама по себе проводка, замурованная в стены, дает обрыв не столь часто. Но и эту вероятность нельзя сбрасывать со счетов. Такими дефектами особо могут «грешить» старые провода, проложенные много десятилетий назад. И в особенности – если в доме все еще используется алюминиевая проводка.

Со временем проводка, безусловно, стареет. Это, прежде всего, выражается в том, что пластиковая изоляция теряет свою эластичность, становится хрупкой, трескается. Мелкие трещины могут стать причиной вначале, казалось бы, незначительных утечек тока. Ну а о том, что такие утечки имеют свойство возрастать — выше уже говорилось.

При прокладке проводки мог получиться залом проводника. Он тоже вполне способен проявиться не сразу, а спустя время, причем, исчисляемое годами. То есть проложить какую-то логическую связь с внезапно появившимся обрывом – практически невозможно. Просто на таком локальном участке за счет повреждения нормальной кристаллической структуры металла может значительно возрасти сопротивление, что вызывает перегрев, еще большую деструктуризацию проводника, плавление изоляции, короткое замыкание и прочие «радости».

Такие аварии – самые сложные в диагностике и определении конкретного места разрыва цепи. Внешних признаков – практически не бывает. И если даже почувствуется какой-то отдаленный «аромат» подгоревшей изоляции, отыскать источник запаха – вряд ли удастся.

Все перечисленное выше может, конечно, случиться с любой проводкой. Но если в доме (квартире) все еще используются алюминиевые провода – вероятность аварийных ситуаций возрастает в разы. Этот металл значительно уступает меди и проводимостью, и коррозионной устойчивостью, и механической прочностью. Мало того, алюминий, как выражаются многие электрики, «плывет» в клеммах или скрутках. То есть даже качественно обжатый контакт со временем вполне может потерять надежность, начать греться и искрить.

Это – еще один довод при любой возможности избавляться от старой алюминиевой проводки и переходить на качественные медные кабели.

Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

Если говорить о материале – то, конечно, исключительно медные. А если о конкретной марке и сечении – то здесь требуется владеть некоторой важной информацией. Подробнее о типах кабелей для проводки в доме или квартире – читайте в специальной публикации нашего портала.

Как отыскать обрыв провода в стене

Первые шаги и проверка распределительного щита

Итак, пока по неизвестным причинам в комнате (одной, нескольких или всех сразу) погас свет, перестали работать электроприборы. Первое естественное действие хозяев – проверить, не общее ли это выключение по улице (подъезду городского дома). Если нет – обращается внимание на распределительный щит – не выбило ли автоматы или не перегорели ли плавкие предохранители — пробки (кое –где еще встречается и такой анахронизм).

Если и здесь все в норме – предстоит поиск неисправностей уже в своих владениях.

С чего начинают. Прежде всего – с «включения логики». Стоит сразу же проанализировать, не проводилось ли недавно в квартире работ, связанных со сверлением стен. Не было ли за последнее время других чрезвычайных происшествий, например, потопа от соседей сверху.

Надо постараться припомнить, были ли какие-то «симптомы заболевания» проводки – моргание света, характерный треск искрения контактов, запах подгоревшей изоляции. Иногда даже такой информации бывает достаточно, чтобы с большой долей точности быстро обнаружить место аварии.

Поиск неисправностей начинают всегда вести от распределительного щитка. Первое – визуальный контроль. Если авария произошла именно здесь, она может выдать себя выскочившим из клеммы или почерневшим контактом на автомате (УЗО). Рекомендуется сразу, вооружившись мультиметром, установленным на измерение переменного напряжения более 250 вольт, проверить, имеется ли напряжение на вводном автомате. Если показания измерения – в норме, однозначно грешить на подачу не нужно, и причина точно находится внутри квартиры.

Проверить, конечно, можно и индикаторной отверткой, но она способна показать только наличие фазы. А это – неоднозначная картина, так как обрыв может быть и по нулевому проводу.

Некоторые советуют использовать для проведения подобной диагностики простейший прибор, состоящий из патрона с лампой и двух проводов. Действительно, таким способом, пожалуй, легче всего определить, имеется ли в данном месте (на клемме автомата, в распределительной коробке, в розетке и т.п.) нужное напряжение в 220 вольт. Однако, работа с подобным самодельным «тестером» является весьма небезопасной, и правилами охраны труда — категорически запрещена. И автор, как «законопослушный гражданин», тоже не рекомендует таких способов проверки.

Отсутствие мультитестера не должно являться оправданием. В наше время приобрести совсем недорогой, но в то же время вполне «дееспособный» тестер сможет каждый. И такой прибор должен, наряду с индикаторной отвёрткой, быть у любого хорошего хозяина. Так что будем исходить из посыла, что мультиметр в наличии есть.

После проверки вводной автомат выключается, равно, как и все другие автоматы. И следующим шагом проверяется надежность зажатия проводников в клеммах на всех АВ и УЗО, а также в шинах нуля и заземления. При необходимости – производится подтяжка. Случается и так, что на этом устранение аварии и заканчивается – все, оказывается, крылось в плохом контакте на одной из клемм.

Кстати, уместно, наверное, будет сразу заострить внимание на некоторых распространенных ошибках, которые частенько допускаются неопытными мастерами при подключении проводов к клеммам автомата (УЗО).

- В клемме зажимается медный многопроволочный гибкий проводник без оконцовки. Даже при, казалось бы, качественной обтяжке, контакт со временем может сильно ослабнуть. Или даже вовсе исчезнуть – пережатые тонкие проволочки могут обламываться. В щите вообще лучше не использовать такие провода – надежнее будет одножильный нужного сечения. Но если уж некуда деваться, то провод в обязательно порядке должен заканчиваться клеммным наконечником. Стоят такие детали недорого, их установка – труда не составляет, но контакт получится надежным.

- При подключении провода его зачищенный конец слишком глубоко заводится в клемму. И при затяжке контактная площадка начинает упираться в слой изоляции. Понятно, что обжим самого проводника получается при этом ненадежным, что становится предпосылкой для искрения, нагрева, пропадания контакта.

- В одну клемму подключается два провода разного сечения. Контактная площадка при затяжке клеммы упирается в больший по сечению проводник, а контакт на меньшем при этом очень часто становится крайне ненадежным

Чтобы уже полностью закончить со щитом, можно, включив автомат на вводе, последовательно проверить работоспособность всех остальных автоматических выключателей, дифавтоматов и УЗО. Понятно, что с каждого из них, если тот находится во включённом положении, должна выходить фаза. Здесь для проверки будет достаточно индикаторной отвертки. Или опять же применяется мультитестер – замеряется напряжение между выходом автомата (УЗО, АВДТ) и общей шиной нуля.

Убедившись в том, что с распределительным щитом – все в норме, можно переходить к поиску аварийного участка уже в самой квартирной разводке.

Локализация места аварии

Все перечисленные выше действия будут уместны, если напряжение пропало разом во всем помещениях. Но при обрыве провода на каком-то конкретном участке чаще всего и исчезновение питания также ограничивается какой-то областью квартиры или дома. Безусловно, если распределительный щит был смонтирован грамотно, с разветвлением общей подачи после счетчика по отдельным линиям.

У хорошего хозяина так обычно и бывает – выделяется несколько розеточных групп, в том числе — и на отдельные розетки для мощной бытовой техники (стиральные машины, электроплиты, духовки, насосное оборудование и т.п.). Освещение также может быть разделено на группы, например, по помещениям. Если все организовано именно так, на автоматах имеются подписи (или нумерация с «легендой»), то задача существенно упрощается.

То есть если пропало напряжение на какой-то определенной розеточной группе, но проверка остальных показывает, что все в норме, то сразу ясно – обрыв на конкретной линии. Аналогично и с освещением, если оно погасло только в отдельной комнате (группе комнат), но в других свет горит, и розетки работают.

Узнайте, как рассчитать освещение по площади помещения, изучив алгоритм и удобные калькуляторы онлайн, в специальной статье на нашем портале.

Но часто бывает и так, что все распределение сводится к одному-двум автоматам, и картина поучается неясной. Кроме того, некоторые хозяева могут просто не знать «легенды» своего щита, если они приобрели квартиру или дом с уже проложенной электросетью, и до текущего момента их этот вопрос пока не занимал. И настоятельно рекомендуется посвятить этому время, чтобы опытным путем все же добиться ясности, какой прибор в щитке за что отвечает.

Поиск же участка обрыва ведется от щита к точке, где выявлено пропадание напряжения (розетке, осветительному прибору). Участки могут быть следующими:

- Трасса от щита до распределительной коробки.

- Участок от распределительной коробки до розетки (выключателя).

- Участок между выключателем или коробкой и осветительным прибором.

Нередко встречаются разводки, в которых проводка к розеточным группам не предусматривает распределительных коробок, то есть провод идет непосредственно от щита к конечной точке. Причем, от одной розеточной группы к последующей также может быть протянут кабель. Это сразу бывает заметно, когда к розетке подходит два кабеля: один из них идет от щита, другой – далее на следующую группу.

Итак, следующая задача – точно определить участок, на котором произошел обрыв.

Поиск участка проводки с обрывом

Задача эта непростая и довольно утомительная, особенно если отсутствует схема проложенной проводки. Но все же после первичной локализации аварии, хотя бы по помещению или линии, выполнить ее будет проще.

Поиск начинают вести от распределительного щита. Каким образом это можно сделать?

Индикаторная отвёртка помогает определить, есть ли фаза там, где ей положено быть. Например, фаза есть на выходе с соответствующего автомата, далее – в распределительной коробке, но уже отсутствует на размещенной снизу розетке. Вывод напрашивается сам собой – место аварии находится между распределительной коробкой и розеткой.

Казалось бы – все просто, если бы не несколько «но»:

— Во-первых, такой метод помогает определиться исключительно с разрывами фазного провода. Но если оборван нулевой – результата получено не будет. Фаза может на розетке или осветительном приборе иметься, но сами приборы — оставаться в нерабочем состоянии.

— Во-вторых, такая проверка подразумевает работу со всклоченным напряжением в сети. Скажем честно – не лучший вариант для проводки, на которой явно есть авария, и тем более, если мастер не имеет достаточного опыта работы в электрике. Для проверки придется вскрывать распределительные коробки, разбираться со скрутками или клеммными соединениями в них, и по неопытности можно «наделать делов».

Кстати, индикаторная отвертка, помимо всего прочего, способна еще и исказить реальную картину. Случается, что свечение индикатора вовсе не говорит о наличии полноценной фазы, а только о каком-то потенциале, который вполне может быть обусловлен током утечки из другого «источника».

То же самое касается и замера напряжения с помощью мультиметра. И работа под напряжением – опасна, и показания напряжения могут быть весьма противоречивыми.

Как быть?

Самый надежный способ – это прозвон участков. Он сразу покажет целостность провода или наличие разрыва на нем. Используется для этого все тот же мультиметр, но только переведенный в режим измерения сопротивления, в позицию Ω. Во многих тестерах для такой цели вообще предусмотрен специальный режим: если участок цепи обладает нормальной проводимостью — прибор издает звуковой сигнал. Сопротивление медного провода невелико (при сечении 2,5 мм² – всего 0,7 Ома на 100 метров длины), то есть в масштабах дома или квартиры будет крайне несущественными — на индикаторе станет высвечиваться значение «0» или близкое к нему.

Для проведения такой ревизии, понятное дело, линию следует обесточить. После этого на щите отключаются все провода проверяемой линии – фазный от автомата, нулевой и заземления – от соответствующих шин.

Безусловно, просто так штатными проводами мультиметра прозвонку провести не удастся – тестируемые участки могут быть весьма длинными. Например, щит расположен в прихожей у входной двери, а распределительная коробка – в комнате. Значит, необходимо заранее подготовить «удлинитель» — отрезок гибкого медного провода нужной длины, чтобы хватало до самой удаленной точки, подлежащей проверке. Большого сечения не требуется — достаточно 1,0÷1,5 мм². Этот удлинитель, понятно, следует тоже заранее проверить на целостность, то есть прозвонить.

А чтобы соединения с концами проверяемых участков проводов не вызывало сложностей, удлинитель можно оснастить зажимом-«крокодилом» или, что даже проще и удобнее — клеммой WAGO с рычажным фиксатором. Не будет никаких проблем с подключением удлинителя к проверяемому проводу. Такую же клемму можно расположить и на втором конце удлинителя – свободное гнездо отлично подходит для вставки щупа тестера.

Первым начинают прозванивать участок от щита до распределительной коробки. Для этого в коробке иногда приходится разбирать выполненные там контактные соединения. Важно – перед разборкой необходимо запомнить (зарисовать, снять на камеру мобильника) то, как провода были подключены. Все это будет не столь сложно, если изоляция проводов имеет цветовую маркировку (синий – всегда нулевой, зелено-желтый – заземление, фаза может иметь различный цвет, но обязательно отличающийся от указанных). Если цветовой маркировки нет, то придется подписать провода, например, наклеив на них полоски малярного скотча.

Качественно, по всем правилам выполненные скрутки, конечно, лучше не разбирать – достаточно просто найти место, которого можно коснуться щупом при прозвонке.

Прозвонку каждого из проводов кабеля производят отдельно – получается, чтобы проверить участок предстоит выполнить два или три (при наличии заземляющего проводника РЕ) промера. Если все провода в норме, участок принимается за исправный. Желательно сразу, параллельно с прозвонкой, составлять схему, если ее ранее дома не было – она может еще пригодиться впоследствии. На схеме отмечается, что участок исправен, и переходят к следующему.

Обычно следующим идет кабель от распределительной коробки к розетке. Понятно, что розетку лучше заранее разобрать, чтобы получить доступ к контактам. Заодно – проверить и подтянуть контакты на клеммах.

Если же подключение розеток выполнено, минуя распределительные коробки, то получается и вовсе один прозвон, чтобы убедиться в целостности линии. Правда, если к розетке подходят два кабеля, то один из них, как уже говорилось выше, уходит на другую розеточную группу. Его следует отсоединить, чтобы проверить этот участок отдельно.

При проверке линии освещения приходится прозванивать чуть больше. Отдельно – линию питания от щита до коробки. Далее – нулевой провод от коробки до светильника (и провод РЕ, если он имеется). Затем – фазный провод от коробки до выключателя, затем – участок от выключателя до светильника.

Но в любом случае, как правило, вся проверка на ранее локализованной аварийной линии ограничивается прозвонкой двух-трех участков кабеля. И рано или поздно будет выявлен тот провод, на котором произошел обрыв. Следует проверить его несколько раз, чтобы убедиться в правоте своих умозаключений. Например, отсутствие проводимости может быть вызвано просто плохим прижимом щупа мультиметра к оголенному концу провода. Но после нескольких попыток «упрямое молчание» прибора все же докажет, что оборванный проводник найден.

Поиск точного места обрыва

Это, пожалуй, наиболее сложный этап проведения диагностики. И без специальных приборов зачастую желаемого результата не добиться.

Участок стены, в котором находится поврежденный кабель, необходимо тщательно обследовать визуально. Не исключено, что причиной стало механическое повреждение проводки – об этом уже говорилось.

Следует и сразу принять решение – будет ли заменяться весь участок проводки, либо в планах – отыскать место обрыва и постараться срастить проводник.

В том случае, если дефект, с большой долей вероятности, образовался по причине ветхости давно проложенных проводов, то лучше даже не морочить голову, а менять весь поврежденный участок (в идеале – и вовсе всю проводку в доме или квартире, но это уже требует капитального подхода). Нет никакой гарантии, что после проведения восстановительных работ аналогичный дефект не появится вновь, рядом с местом выполненного сращивания.

Поиск с помощью специальных детекторов проводки

Понятно, что для того, чтобы найти точку обрыва, необходимо для начала как минимум знать, где же конкретно в толще стены проходит кабель. Иными словами – знать, где искать. О правилах прокладки проводки уже вкратце говорилось выше. Даже расположение распределительных коробок, розеток и выключателей может стать подсказкой – вмурованные кабели должны располагаться вертикально и горизонтально.

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Если в планах – обновление всей домашней проводки с переустановкой розеток и выключателей, следует заранее ознакомиться с основными правилами ее прокладки. Подробнее об этом рассказывается в специальной статье нашего портала «На какой высоте устанавливать розетки».

Однако, если ясности нет, то придется для начала обнаружить эту «трассу». Для этого используются специальные приборы – детекторы проводки. Кстати, некоторые из них способны сразу показать и тот локальный участок, на котором произошел обрыв фазы. То есть разом решается две задачи.

Понятно, что такие приборы есть далеко не у каждого хозяина. Что ж, можно или приобрести (если это видится доступным по стоимости – он наверняка еще пригодится в будущем), или поискать возможность краткосрочной аренды. Кстати, если уж на какое-то время в руки попал такой прибор – не поленитесь, «просканируйте» все свои жилые владения и составьте схему расположения скрытой проводки – эта информация никогда не будет лишней.

Одним из наиболее популярных среди домашних мастеров является детектор «Eltes Дятел Е121». Прибор способен обнаружить находящуюся под напряжением (и только!) проводку под слоем штукатурки толщиной до 20 мм. Обычно этого бывает достаточно.

Четыре разных порога чувствительности позволяют выявить место прохождения кабеля с довольно высокой точностью. «Дятел» также широко используется и в роли обычного бесконтактного фазного индикатора, например, при проверке правильности подключения проводов в распределительном щите или при выполнении других электромонтажных работ.

Как недостаток – не может точно выявить проводку, расположенную в гильзах или закрытую слоем бетона. Не стоит полагаться на него и при поиске проводки, временно не подключенной к сети – фаза должна быть обязательно.

Видео: Как пользоваться детектором скрытой проводки «Eltes Дятел Е121»

Более совершенными являются приборы, представляющие собой комплект из генератора сигнала и приёмника. С помощью подобного оборудования, подавая на участок срытой проводки, отключённой от сети, сгенерированный сигнал заданной частоты, можно очень точно определить точку обрыва провода.

Ну а в режиме работы без генератора приемник способен определить расположение скрытой проводки, находящейся под напряжением. Типичный пример подобных приборов – отечественный комплект «Лис М» или, более совершенный, «Лис 100».

Видео: Комплект для поиска расположения и дефектов скрытой проводки «Лис М»

Разнообразие детекторов скрытой проводки с возможностью обнаружения дефектных участков в наше время – весьма широкое. Наверное, понятно, что многие из таких устройств позволяют и вовсе обходиться без предварительных этапов поиска участков обрыва – при наличии схемы проводки можно сразу переходить к поиску точки размыкания цепи.

Проблема лишь в том, что качественные приборы с высокой чувствительностью и точностью определения – весьма дорогие. Кроме того, они требуют определенных навыков в работе. И далеко не каждый электрик рискнет дать даже на короткий срок свое оборудование в пользование дилетанту. А так как наша публикация рассчитана именно на начинающих, приходится объяснять простейшие методы диагностики.

Использование подручных или самодельных приборов

Что делать, если нет возможности хотя бы на время обзавестись детектором скрытой проводки?

- При неглубоком залегании кабеля в стене можно попробовать «нащупать» фазу, то есть, при удачном раскладе — и место, где она пропадает (точку обрыва) с помощью обычной индикаторной отвертки. Взяв ее примерно так, как показано на иллюстрации ниже, начинают «сканировать» предполагаемый участок расположения кабеля. Если повезёт, то наличие фазы проявится свечением индикатора. Хотя, если честно, вероятность удачного исследования, скажем так, невысока.

- Более чувствительным, а значит – и более точным может при подобном поиске стать бесконтактный индикатор фазы. Кроме того, он обычно оснащается еще и звуковым сигналом, что облегчает обнаружение скрытого провода. А «технология» поиска – такая же, как и с индикаторной отверткой.

- Встречаются советы – воспользоваться обычным портативным радиоприемником. Его настраивают на частоту примерно в 100 кГц и ведут вдоль стены на предполагаемом участке прохождения кабеля и локализации обрыва. При этом наличие фазы и ее отсутствие должны проявиться наличием и отсутствием явно наводимых помех – шумов.

- Примерно таким же образом – появлением наведенного фона или шумов на фазу может реагировать чувствительный микрофон, подключенный к усилителю (например, старому магнитофону, включенному на режим записи).

- Некоторые пользователи рекомендуют самостоятельно изготовить простейшие детекторы проводки. Набор радиоэлементов требуется совсем небольшой, да и схема сложностью в монтаже не отличается. Вполне можно обойтись даже без изготовления печатной платы.

Вот парочка примеров:

Схема №1

Первую схему можно назвать, пожалуй, самой простой. В элементарную базу входят:

- VT1 – полевой транзистор КП103 (вне зависимости от последующего буквенного обозначения).

- BF1 – акустический индикатор – это может быть динамик, но удобнее использовать наушники.

- SA1 – любой удобный (имеющийся) микровыключатель.

- GB1 – источник питания в качестве, которого достаточно батарейки АА (ААА) напряжением в 1.5 вольта.

В качестве антенны в данном случае может служить сам металлический корпус полевого транзистора. Чем ближе к проводу, в котором имеется фазное напряжение, тем будет громче раздаваться звук в наушниках (частотой около 50 Гц). При определенном старании можно довольно точно обнаружить и месторасположение кабеля, и точку, начиная с которой фаза пропадает.

Схема №2

Этот вариант – несколько понадежней и почувствительней. В нем, кроме полевого транзистора, применено еще и усиление полученного сигнала.

Элементы VT1, BF1, SA1 и GB1 – точно такие же, как и в предыдущей схеме. Кроме того, используются:

VT2 – транзистор, выполняющий роль усилителя. Подойдут КТ3102 или КТ3107 с любыми буквенными индексами.

R1 – резистор 5.1 МОм.

R2 – резистор 3,6 кОм.

Антенной в данном случае выступает отрезок медного провода длиной от 20 до 50 мм. Точность поиска расположения кабеля от этого только выигрывает. А сама «технология» поиска – такая же, как и со схемой №1.

Обратите внимание – все перечисленные способы поиска обрыва рассчитаны на обнаружение фазного напряжения. И, кстати, большинство приборов-детекторов заводской сборки, не оснащенных генераторами сигналов, работают также по этому принципу. То есть, походят для случаев, если обрыв, как показывает предварительная прозвонка участков проводки, был именно на фазном проводе. При этом, конечно, автомат на щитке должен быть включен, и работу, соответственно, следует проводить с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

А как быть, или предварительная прозвонка показывает, что повреждён нулевой проводник? Как тогда найти место его обрыва? Ведь прибор попросту не даст ясной картины – он будет реагировать на идущую параллельно фазу.

Поступают таким образом.

- Вначале обесточивают участок.

- Затем вынимают все провода из клемм в щитке, отключают их и на противоположном конце тестируемого участка (в розетке, выключателе или монтажной коробке, если обрыв обнаружен межу нею и щитком). Одним словом, тестируемый участок должен быть гарантировано отключен с обеих сторон.

- Далее, нулевой провод, на котором ищется обрыв, временно подключают со стороны щита к фазному контакту. После этого – включают автомат.

- Производится поиск обрыва по методикам обнаружения фазного напряжения.

- После обнаружения обрыва сразу же, не откладывая (чтобы не забыть!), отключают питание и убирают нулевой провод с фазного контакта.

- После проведения ремонта повреждения все подключается по нормальной схеме.

После того как место обрыва определено, остается заняться ремонтом.

Для этого аккуратно с помощью молотка и зубила, удаляется участок штукатурки, закрывающий проводку. Чтобы не повредить кабель, тем более, если диагностика проводилась приборами со, скажем, не выдающейся точностью, лучше выбирать штрабу с отступом от предполагаемой линии прохождения провода влево – вправо (или вверх – вниз, на горизонтальном участке) на 50 мм. Длина выбираемой штрабы берется такой, чтобы ее было достаточно и для удаления поврежденного участка кабеля, и для зачистки концов с обеих сторон, и для вставки перемычек с их качественным припаиванием (скрутки здесь явно нежелательны), и для последующей надежной изоляции как минимум в два слоя.

Алюминий, конечно, тоже можно паять. Но для этого требуется специальные составы (флюс) и, конечно, умение выполнять подобные соединения. Да и вообще (ИМХО) – от поврежденного участка алюминиевого провода лучше вообще избавиться, заменив его на медь. «Зарывать» же в штукатурку клемму или скрутку — дело весьма рискованное.

Останавливаться на проблемах ремонта поврежденного участка – не станем, так как эта тема все же требует более широкого рассмотрения, и ей лучше уделить внимание в отдельной статье. Но чтобы понятие и о поиске участка аварии, и о ликвидации обрыва стала еще более полным, предлагаем посмотреть интересную видеоподборку, в которой показан один из вариантов выполнения подобных работ.

Видео: Поиск обрыва скрытой проводки и проведение ремонта поврежденного участка

Как найти скрытую проводку в стене самостоятельно без прибора

На чтение 7 мин Просмотров 259 Опубликовано 26.05.2019 Обновлено 19.05.2019

Часто у неопытных мастеров вызывает сложность поиск скрытой проводки в стенах. Однако справиться с поставленной задачей можно, зная некоторые принципы работы подручных и специальных приборов.

Содержание

- Когда нужно отыскать скрытую проводку

- Польза скрытого монтажа кабеля

- Специальные приборы для поиска кабеля

- Альтернативные способы поиска

- Методы, которые не работают

- Логические умозаключения

Когда нужно отыскать скрытую проводку

Поиск проложенного в стене кабеля выполняют в таких ситуациях:

- Выполнение капитального ремонта с перепланировкой помещения. Чтобы не повредить провода, нужно знать место их расположения.

- Смещение имеющихся точек питания в другие места для более удобного расположения техники, светильников.

- Обрыв проводки в одной из зон комнаты. Здесь нужно отыскать проблемное место и устранить неполадку.

На случай полной замены старой проводки на новую также нужно отыскать кабель, чтобы не пересечься с ним при прокладке новых штроб или при необходимости уложить в имеющиеся каналы другие провода.

Польза скрытого монтажа кабеля

Скрытый метод устройства электропроводки в квартире или доме отличается от наружного тем, что все кабели не видны глазу домочадцев и гостей. Преимущества такого способа укладки заключаются в следующем:

- После отделки штроб шпаклевкой стена готова под чистовую отделку. Мастер может устраивать дизайн комнаты на своё усмотрение.

- Провода, уложенные в каналы, менее опасны для пользователя, чем открытый кабель. Скрытую коммуникацию невозможно повредить случайно.

- При прокладке кабеля потайным методом используют путь от распределительной коробки, который прокладывают строго по вертикали и горизонтали. Это экономия расходов на закупку нужной токопроводниковой продукции.

Ретро-проводку и открытую укладку кабеля согласно СНиП применяют в деревянных коттеджах. Её спрятать сложно, поскольку это противоречит правилам противопожарной безопасности.

Специальные приборы для поиска кабеля

Согласно ПУЭ проводку в стене укладывают только прямо. Повороты выполняют под углом 90 градусов. Диагональные штробы и каналы делать строго запрещено. Поэтому при поиске кабеля в стене мастер, используя любые виды устройств, должен двигаться только по горизонтали или по вертикали. Это соответствует логике.

Для обнаружения проводки можно использовать такие типы специальных устройств:

- Электромагнитные искатели. Приборы реагируют на напряжение как минимум 1 кВт внутри стен. Поэтому, чтобы найти кабель, предварительно в розетку включают любой электрический прибор. Это может быть микроволновая печь, чайник, фен. В точке расположения проводки индикатор устройства сработает.

- Электростатические искатели. Работают при проверке по тому же принципу, что и электромагнитные — реагируют свето-, звуковым сигналом на прохождение тока по кабелю.

- Металлоискатель. Аппарат создает электромагнитное поле при приближении к металлу. Недостаток устройства в том, что он реагирует на любой металл в стене — арматуру, саморезы, проволоку. Исправить положение можно, если применять профессиональные модели аппаратов. Они дополнительно показывают, какой тип сплава скрывается за стеной.

Современные искатели имеют несколько функций одновременно — поиск металла, определение фазы и др. Из наиболее популярных выделяют:

- «Поиск». Работает по принципу электростатического обнаружения кабеля. Может отыскать проводку на глубине до 7 см. Имеет четыре режима чувствительности. Прибор для определения проводки в стене «Поиск» отличается бюджетной ценой и не относится к классу профессиональных.

- «Маг-2». Это комбинированный аппарат, который работает по принципу электростатического или электромагнитного обнаружения. На найденный кабель реагирует звуковым и световым сигналом. Устройство может отыскать провода под напряжением и без него.

- LA 1012. Это более профессиональный аппарат от китайского производителя. Здесь используется электромагнитный принцип поиска.

- BOSH GMS 120. Высокоточное устройство из класса профессиональных. Отыскивает кабель в стене и другие металлы. Быстро определяет тип сплава.

- Индикаторная отвертка или тестер. Не менее надежное устройство, с помощью которого можно определить и даже проверить работоспособность скрытого кабеля. Помимо того что отвертка может найти «фазу» и «ноль», отыскать токопроводящую линию, она также указывает на место обрыва кабеля в стене. Для обнаружения проводов отверткой водят вдоль панелей. В местах искомых каналов инструмент покажет светящуюся индикацию.

Желательно нагрузить сеть при работе с отверткой.

Альтернативные способы поиска

Чтобы найти проводку в стене, не имея специального оборудования, можно применить банальные методы. Они основаны на простой логике или использовании подручных средств. Бывалые специалисты рекомендуют следующее:

- Визуальный осмотр стены после демонтажа обоев. Как правило, линии расположения штроб отличаются от серых бетонных стен наличием полос штукатурки. Если все они расположены горизонтально и вертикально (что является главным условием при прокладке каналов), только под прямым углом, это и есть скрытая коммуникация.

- Использование радиоприемника. Для этого нужно установить на устройстве частоту 100 кГц. При таких показателях приемник будет реагировать повышением шума на приближающуюся проводку. Нужно водить аппаратом вдоль стен, пытаясь отыскать искомые линии. То же можно проделать с кассетным магнитофоном или плеером. Только придётся удлинить провод, поступающий к магнитной головке. Ее придется вынуть из кассетника и дотачать проволокой. Магнитная головка здесь работает по принципу антенны.

- Использование мультиметра. К нему желательно добавить полевой транзистор. Оба аппарата нужно правильно соединить. К стоку и истоку транзистора подводят щупы мультиметра без соблюдения полярностей. Аппарат выставляют изначально в режим омметра. К затвору стоит прикрепить кусок проволоки, которая будет выполнять роль поисковой антенны. Ею нужно водить вдоль стен и отслеживать показания на мультиметре. Любые их изменения сигнализируют о наличии скрытой проводки.

- Применение слухового аппарата. Такой определитель нужно выставить в режим «телефон» и подать нагрузку на сеть. Устройство отыскивает проводку на частоте 50 кГц.

- Применение компаса. Чтобы узнать, где проходит проводка в стене, можно использовать магнитное устройство. Для этого нагружают сеть (например, включают плойку в розетку) и водят компасом вдоль стены. Там, где стрелка станет отклоняться, находится кабель.

Использование перечисленных выше приспособлений дает вполне хорошие результаты.

Методы, которые не работают

Некоторые мастера, не знающие, как найти провод в стене, прибегают к самым абсурдным способам обнаружения кабеля. Таковыми являются:

- Применение магнита. Считается, если использовать (водить вдоль панелей) однозаряженный элемент, привязанный к нити, он среагирует на проложенный в стене кабель — начнет движение по типу маятника. В кирпичных постройках такой метод нахождения точно не работает. В панельных – магнит рискует наткнуться просто на арматуру. При поиске проводки со стороны потолка способ и вовсе не сработает. Невозможно добиться колебания магнита, удерживая подвесную нить по горизонтали. Мешает гравитация.

- Применение смартфона. Многие модели, работающие на базе OC Mac или Android, якобы можно использовать в качестве металлоискателя. Для этого даже есть специальные программы. Одной из популярных является «Metall Detector». Ее разработчики уверяют, что при помощи приложения и встроенного в сам аппарат магнитного датчика можно спокойно находить скрытый кабель. Но это не более чем игрушка, к которой не стоит относиться слишком серьезно.

Двигаться при поиске скрытого кабеля нужно всегда от распределительной коробки или розетки.

Логические умозаключения

Используя стандартные знания о расположении скрытого кабеля, мастер может спокойно отыскать проводку. При этом стоит ориентироваться на такие нормы и схемы:

- От розетки или выключателя кабель всегда отходит вверх или в сторону большей площади стены.

- От пола и потолка кабель всегда располагают в 15-20 см. поэтому искать линию выше/ниже не стоит.

- От газопроводных труб, батарей, радиаторов линии и штробы согласно СНиП можно прятать минимум на 40 см в стороны.

При наличии таких знаний можно дополнить их логикой и обнаружить положение коммуникации в стене. Если мастер не хочет рисковать, лучше прозвонить профессионалам и доверить работу им.

Популярный материал:

Как измеряется сила электрического тока: форумлы, схемы, подключение мультиметра, физика процесса

Сечение кабеля по мощности и напряжению: провода на выключатели света, розетки, фазы, заземление

Правила электромонтажа в квартире и частном доме: электробезопасность, таблица норм и стандартов разводки

Замер сопротивления фаза-ноль своими руками: закон Ома, проверка соединений, реле цепи

Как подключить выключатели на лампы и электричество разного вида: проходные, параллельные, обозначение

Устройство и принцип работы однофазного трансформатора: электромагнитное поле, конденсаторы, резисторы, постоянные и переменный токи

Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

Типичные неполадки в домашней электросети и их устранение

Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

Какие кабели приобретать для прокладки домашней проводки?

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире

Что важно знать о прокладке скрытой проводки в доме или квартире