2.3. Анализ потребления, сбережений и инвестиций как составных частей совокупного спроса

В предыдущем параграфе мы отмечали, что совокупный спрос (Y), стимулировать который предлагается в рамках кейнсианского подхода, состоит из спроса на потребительские товары (С), на инвестиции (I), правительственных расходов (G) и чистого экспорта (Хn):

Y = C + I + G + Xn.

Согласно классической концепции уровень совокупных расходов, определяемый совокупным доходом, всегда достаточен для закупки продукции, произведенной в условиях полной занятости. Кейнсианский подход, поставив под сомнение данное утверждение, исходит из того, что объем спроса отдельных экономических субъектов формируется под воздействием разных побудительных мотивов, включая психологические факторы. Со времен Кейнса в инструментарий экономической науки вошли понятия «склонность», «ожидания», «предпочтения» и т.п. Данные понятия уже в виде конкретных экономических показателей позволяют не просто учитывать психологические факторы, но и измерять их влияние при анализе макроэкономического равновесия.

Потребление как составная часть AD

Итак, посмотрим внимательнее на компоненты совокупных расходов. Начнем со спроса на потребительские товары — важнейшей составляющей совокупного спроса (С). На потребление приходится, как правило, больше 50% общей величины совокупного спроса. Эта величина колеблется в разных странах от 68% в США до » 52% в Швеции и России. Но значительные социальные программы в Швеции и их малый удельный вес в постреформенной России приводят ситуацию с расходами населения на потребление к разным последствиям, несмотря на схожесть показателей. Потребительский спрос определяется как платежеспособный спрос, или как сумма денег, которая тратится населением на приобретение потребительских благ. Спрос зависит от многих факторов, включая уровень цен, экономические ожидания, накопленное богатство, традиции в обществе, уровень налогообложения, политическую, а также демографическую ситуацию, привычки людей, ставки процента по потребительским кредитам, ожидания инфляции и др. Таких факторов исследователи потребительского поведения насчитывают несколько десятков. Однако со времен Дж. М. Кейнса определяющим фактором при анализе потребления стал доход.

Структура потребления как отдельного человека, так и семьи достаточно индивидуальна. Люди тратят деньги в соответствии со своим доходом и укладом жизни. Однако есть и некоторые общие приоритеты. Так, нетрудно представить расходы любой семьи по степени их значимости, на питание, одежду, жилье, транспорт, медицину, образование. При этом расходы малоимущих семей приходятся в основном на питание и самые необходимые повседневные нужды. При росте доходов семей увеличиваются расходы на одежду, предметы длительного пользования, отдых, развлечения, сбережения и т.п.

Модели потребительского поведения

Существуют некие усредненные модели поведения потребителей, например такие, как схемы Энгеля, по имени открывшего их статистика XIX в. Эрнеста Энгеля. Их называют также «качественными схемами поведения». В соответствии с ними по мере роста доходов общее потребление благ нарастает, но в разных пропорциях. Так, по мере роста доходов сокращается удельный вес расходов на питание, зато увеличиваются расходы на отдых, развлечения, путешествия, растут также и сбережения.

Интерес к потребительскому поведению постоянно присутствует в экономической науке. Можно отметить вклад в разработку этой проблемы С. Кузнеца, проверявшего на основе статистических материалов концепцию Кейнса. Среди наиболее известных моделей потребительского поведения:

- модель межвременного потребительского выбора И. Фишера;

- теория «жизненного цикла» Ф. Модельяни;

- теория перманентного дохода М. Фридмена.

Названные модели связывают поведение потребителей с доходом, по-разному трактуя причины изменения в потребительском поведении.

Итак, потребительское поведение изменяется под воздействием многих факторов, главным из которых является личный располагаемый доход. Определим потребление как часть дохода, которая используется для приобретения товаров и услуг.

Сбережения как составная часть дохода

Непотребляемую часть дохода или часть, остающуюся после осуществления всех потребительских расходов, составляют сбережения, т.е. сберегаемая часть дохода.

Если представители классической школы связывали стремление населения к сбережению с величиной процентной ставки, то Кейнс отметил, что склонность населения сберегать обусловлена прежде всего изменениями в доходе. Помимо дохода стремление к сбережению формируется под влиянием большого спектра разнообразных причин — от желания обеспечить себе экономическую независимость, скопить деньги на старость, решить проблемы подрастающих детей и так далее, вплоть до элементарной скупости.

Объем национальных сбережений — важнейший показатель развития экономики. Это один из 10 агрегатов СНС наряду с такими, как ВВП, ВНД и пр. Он требуется не только для анализа уровня жизни, но и как один из источников финансирования инвестиций. Не случайно в развитых странах весьма бережно относятся к сбережениям граждан.

Правительства практически всех развитых стран стараются стимулировать население к сбережению, освобождая процентный доход от налога, как в Японии, или выплачивая дополнительные премии по сберегательным счетам на длительный срок, как в Германии. Тем самым государства пытаются способствовать росту инвестиций и в целом экономическому росту.

Из российской практики: Склонность российского населения к сбережениям

Функции потребления и сбережения

Общий уровень и динамику потребления и сбережений исследуют с помощью таких инструментов, как функция потребления и функция сбережения:

- потребление (С) как функция дохода (Y):

C = f(Y);

- сбережения (S), равные разнице между доходом (Y) и потреблением (С):

S = Y — C, или S = Y — f(Y).

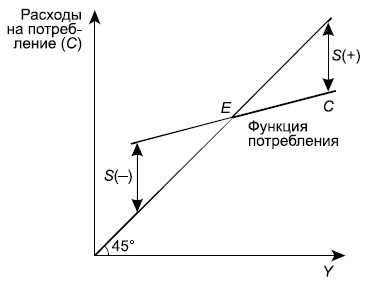

Можно дать графическую интерпретацию данным функциям. Функция потребления показывает зависимость потребления от располагаемого дохода. Если бы весь доход шел на потребление, то ситуация характеризовалась бы прямой под углом 45° в координатах «доходы — расходы«. В реальной жизни этого не происходит. Опираясь на логику здравого смысла, мы легко спрогнозируем, что потребитель тратит полностью весь располагаемый доход тогда, когда доход равен «прожиточному минимуму» (точка Е на рис. 2.7).

Рис.

2.7.

Функция потребления

Рост дохода за пределы указанной величины позволит не только увеличить потребление, но и сберегать часть дохода (S). Уменьшение дохода ведет к тому, что приходится расходовать сбережения предыдущих периодов (отрицательные сбережения).

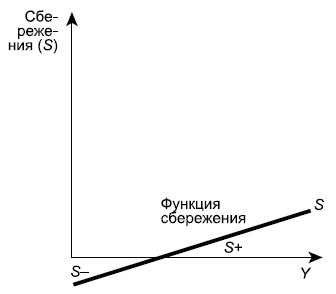

Графическая интерпретация функции сбережения, т.е. сбережения от располагаемого дохода, представляет собой как бы зеркальное отражение функции потребления (рис. 2.7). Построенная в координатах «сбережения — доход», она наглядно демонстрирует описанные выше ситуации в потребительском поведении, возникающие при изменении дохода — нулевое (точка Е), отрицательное (слева от точки Е) и положительное (справа от точки Е) сбережения (рис. 2.8).

Рис.

2.8.

Функция сбережения

Склонность к потреблению и сбережению

Для того чтобы выяснить, от чего зависит угол наклона функций потребления и сбережения, необходимо ознакомиться с показателями, характеризующими тенденции изменения потребления и сбережения по мере роста доходов. Это так называемые склонность к потреблению и к сбережению. Названные понятия введены Дж. М. Кейнсом, который писал по поводу одного из них: «Основной психологический закон, на который мы можем положиться не только «apriori», исходя из нашего знания человеческой природы, но и на основании детального изучения опыта, состоит в том, что люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той мере, в какой растет доход».

Итак, показатели, отражающие психологический фактор и характеризующие склонность населения к потреблению и сбережению, можно выразить следующим образом.

Средняя склонность к потреблению и сбережению:

- а) средняя склонность к потреблению (average propensity to consume — APC), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на потребление;

- средняя склонность к сбережению (average propensity to save — APS), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть располагаемого дохода используется на сбережения.

Показатели, которые мы описали выше, важны для характеристики тенденций в потребительских расходах. Так, по мере роста располагаемого дохода доля дохода, направленная на потребление, уменьшается, т.е. АРС уменьшается, а APS, напротив, увеличивается, что отражает ситуацию увеличения сбережений у потребителей по мере роста дохода — богатые люди имеют больше возможности сберегать, чем бедные. Однако такая тенденция наблюдается в краткосрочном периоде. В долгосрочном плане APC и APS, как правило, стабилизируются, отражая относительную устойчивость потребительского поведения при отсутствии «форс-мажорных» обстоятельств.

Предельная склонность к потреблению и сбережению

Но возникает вопрос, что происходит с потреблением и сбережением, когда изменяется доход. Для ответа на него используются показатели, характеризующие реакцию потребителя на изменение дохода.

Предельная склонность к потреблению и сбережению:

- предельная склонность к потреблению (marginal propensity to consume — MPC), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть прироста дохода (DY) используется на прирост потребления (DС) или какова доля прироста расходов на потребление при любом изменении располагаемого дохода;

- предельная склонность к сбережению (marginal propensity to save — MPS), исчисляемая по формуле

показывает, какая часть прироста дохода (DY) используется на прирост сбережения (DS) или какова доля прироста расходов на сбережения при любом изменении располагаемого дохода.

Сумма предельной склонности к потреблению (МРС) и предельной склонности к сбережению (MPS) для любого изменения дохода всегда равна единице:

Это дает возможность выражать один показатель посредством другого:

MPC + MPS = 1, или MPS = 1 — MPC.

Показатели предельной склонности к сбережению (MPS) и предельной склонности к потреблению (MPC) не менее значимы при анализе макроэкономического равновесия, чем предельные величины в микроэкономике, в которой маржинализм стал основным методом анализа.

Так, функции потребления и сбережения с использованием показателей MPC и MPS могут быть представлены в следующем виде.

Функция потребления:

С = с + MPC(Y — T),

| где | с | — | автономное потребление, величина которого не зависит от размеров дохода; |

| MPC | — | предельная склонность к потреблению; | |

| Y | — | доход; | |

| T | — | налоговые отчисления. |

Функция сбережения:

S = s + MPS(Y — T),

| где | s | — | автономные сбережения; |

| MPS | — | предельная склонность к сбережению. |

Если рассматривать функции потребления и сбережения как непрерывно дифференцируемые, то MPC и MPS есть не что иное, как производные этих функций (DС/DY; DS/DY). Данные показатели и будут определять крутизну (tg угла наклона) функций потребления и сбережения (cм. рис. 2.7, 2.8).

Инвестиции как составная часть совокупных расходов (AD)

Вторая составляющая совокупных расходов — инвестиционные расходы, которые можно определить как денежные вложения, увеличивающие объем инвестиционных (производительных) товаров. Инвестиционные расходы могут быть направлены как на увеличение объема капитала предприятия, так и на сохранение этого объема на прежнем уровне. Соответственно принято различать чистые инвестиции (инвестиции нетто), которые равны увеличению объема капитала, обеспечивающему прирост производства, и валовые инвестиции (инвестиции брутто), равные чистым инвестициям плюс расходы на замещение старого капитала (амортизация).

Инвестиционные расходы, как правило, составляют около 20% от общего объема совокупного спроса, т.е. значительно меньше расходов на потребление. Однако, поскольку от их размера зависят колебания деловой активности не только в текущем периоде, но и темпы экономического роста в будущем, значение инвестиций трудно переоценить.

Различают следующие направления вложений инвестиционных средств:

- производственные инвестиции (оборудование, здания, сооружения);

- инвестиции в товарно-материальные запасы (ТМЗ) (незавершенное производство, сырье, материалы, готовые изделия);

- инвестиции в жилищное строительство.

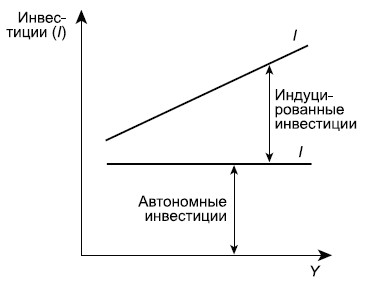

Следует различать автономные инвестиции, определяемые внешними факторами, их величина не зависит от национального дохода, и стимулируемые (производные, индуцированные) инвестиции, величина которых зависит от колебаний совокупного дохода (Y).

Зависимость инвестиций от совокупного дохода можно представить графически (рис. 2.9).

Рис.

2.9.

Функция инвестиций

Объясняется такая зависимость тем, что рост ВВП ведет к увеличению предпринимательской прибыли и появлению стимулируемых инвестиций.

Аналогично множеству концепций потребительского поведения существует ряд теорий, по-разному объясняющих как динамику инвестиционного спроса, так и логику принятия инвестиционных решений. Среди них можно назвать:

- неоклассическую концепцию, связывающую уровень инвестиций с предельным продуктом капитала, ставкой процента и правилами налогообложения;

- кейнсианскую концепцию, в которой формирование инвестиционного спроса обусловлено оценкой инвестиционных проектов на основе дисконтирования, исходя из критерия доходности на вложенный капитал;

- модели инвестиций в жилищное строительство;

- q-теория Дж. Тобина, связывающая объемы инвестиций с колебаниями на рынке ценных бумаг;

- теории, основанные на рационировании кредита, и пр.

Факторы, влияющие на инвестиции

Если при характеристике потребительских расходов мы отмечали их относительную устойчивость, особенно в долгосрочном периоде, то инвестиционные расходы отличает изменчивость и динамичность. Это неудивительно, если учесть огромное количество факторов, влияющих на инвестиции.

Функция инвестиционного спроса отражает зависимость объема инвестиций от ставки процента (рис. 2.10), которую инвестор сопоставляет с ожидаемой нормой прибыли. Кривая показывает динамику объема инвестиций при изменении ставки процента.

Рис.

2.10.

Изменение инвестиционного спроса

На рисунке 2.10 видно, что между ставкой процента и объемом требуемых инвестиций существует обратная связь.

Реальную ставку процента и ожидаемую норму прибыли можно отнести к основным факторам, влияющим на объем инвестиций. Изменение этих факторов графически означает движение вдоль кривой инвестиционного спроса (вверх — вниз).

Среди факторов, влияющих на динамику инвестиций (сдвигающих кривую инвестиционного спроса вправо и влево), можно выделить следующие:

- ожидаемый спрос на продукцию;

- налоги на предпринимательскую деятельность;

- изменения в технологии производства;

- динамика совокупного дохода;

- инфляционные ожидания;

- правительственная политика.

Следующие две составляющие совокупных расходов — государственные расходы (G) и чистый экспорт (Xn).

Государственные расходы и чистый экспорт как составная часть AD

Государственные расходы (G) — это прежде всего денежные средства на закупки государством на рынках благ. Объемы этих закупок определяются состоянием государственного бюджета. Общая тенденция после Второй мировой войны для стран с рыночной экономикой такова: размеры государственного бюджета, его расходных статей известны на год вперед. Мы будем считать их величиной автономной, т.е. не зависящей от совокупного дохода (Y), и обозначим функцию спроса государства на рынке благ как G = const. Такой подход не отрицает того очевидного факта, что государственное влияние на совокупный спрос определяется не только величиной сумм статей расходов, утвержденных в бюджете, но и мероприятиями государства в сфере фискальной и денежно-кредитной политики.

На величину чистого экспорта (Xn) также воздействует комплекс разнообразных причин, среди которых важнейшие — курс национальной валюты, величина издержек и цен в странах, торгующих друг с другом, конкурентоспособность производимых товаров. Чистый экспорт — это сальдо торгового баланса страны, и мы также будем рассматривать его как величину постоянную.

Рассмотрим особенности и проблемы измерения сбережений населения.

Как известно, сбережения – это количество денег, которое осталось после всех необходимых текущих расходов за определенный период времени. Для того чтобы определить объем сбережений согласно этому определению, необходимо знать лишь сумму доходов и расходов. Однако, даже при таком определении, сбережения понимаются неоднозначно.

Во-первых, сумма сбережений может не целиком относиться к личным сбережениям. В связи, с тем, что население занимается еще и частным предпринимательством, в эту сумму могут включаться средства, относящиеся к предпринимательским доходам. Очистить сбережения от предпринимательской части очень затруднительно.

Во-вторых, трудность в определении объема сбережений путем простого вычитания расходов из доходов состоит в том, что необходимо сначала выяснить, какая часть накопленных средств является сбережениями, а какая оставлена для осуществления текущих покупок в рассматриваемом периоде, т.е. является оборотной кассой.

В-третьих, сумма расходов может включать такие покупки, которые можно трактовать как накопление богатства, например, покупка материалов на строительство дома. Кроме того, население может не выделять в своих расходах покупку акций или банковские вклады. Таким образом, при вычитании такой суммы расходов из доходов накопления будут недоучтены.

Следовательно, нужны какие-то другие определения и измерения сбережений населения. Поэтому под сбережениями (приростом сбережений) можно понимать прирост вкладов в банках, покупку ценных бумаг за вычетом продаж плюс сальдо остатков наличности.

Объем и динамика сбережений населения определяется на основе статистической информации, публикуемой Госкомстатом РФ, Центробанком РФ и другими периодическими изданиями. При этом основным документом, являющимся базой для определения величины сбережений, является баланс денежных доходов и расходов населения.

Госкомстат определяет прирост сбережений населения в системе баланса денежных доходов и расходов населения следующим образом.

Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах, в том числе:

– прирост вкладов в учреждениях Сберегательного банка (данные Сбербанка);

– прирост вкладов в коммерческих банках;

– приобретение облигаций Государственного сберегательного займа;

– приобретение облигаций Российского внутреннего займа 1992 года;

– приобретение облигаций Государственного внутреннего займа 1982 года;

– приобретение казначейских обязательств;

– приобретение сертификатов СССР;

– приобретение сертификатов РФ;

– приобретение акций;

– приобретение облигаций беспроцентного целевого займа;

– прирост или уменьшение средств физических лиц, депонированных в банках для расчетов с использованием пластиковых карт;

– покупка жилых помещений;

– расходы населения на приобретение иностранной валюты;

– расходы на приобретение приватизационных чеков;

– превышение доходов над расходами.

Сбережения в балансе определяются по банковской статистике. Остатки вкладов населения в Сбербанке (прирост или уменьшение) определяется по данным Сбербанка. Центробанк дает сведения об остатках вкладов по коммерческим банкам.

Прирост наличных денег исчисляется по кассовому обороту банков: выдача всех денег за вычетом тех, которые возвращаются в банк. Эти данные корректируются на сумму, которая не попадает населению, а остается в кассах предприятий.

Объем валюты определяется с помощью экспертных оценок, которые делаются на основе платежного баланса. Используются данные банковской статистики о покупке и продаже валюты.

Накопления населения на определенную дату определяются Госкомстатом с помощью суммирования всех приростов. Накопленные суммы сбережений определяются, начиная с 1991 года, когда сбережения населения оказались нулевыми. Это включает все остатки вкладов населения, остатки наличных денег, остатки по ценным бумагам и резерв по страхованию жизни.

Таким образом, баланс денежных доходов и расходов населения дает возможность рассчитать фактическую сумму полученных доходов и произведенных расходов населения и на этой основе определить сумму сберегаемых средств. Прогнозирование же процесса сбережения возможно на основе такого показателя, как индекс потребительских настроений (ИПН).

Таким образом, определение размера сберегаемых населением сумм на основе баланса денежных доходов и расходов, индекса потребительских настроений и других данных позволяет выявить необходимость политико-правовых преобразований на уровне государства в целом, изменений в денежно-кредитной политике Центрального банка.

При этом важным моментом здесь является привлечение накопленных сбережений граждан в процесс производственного инвестирования. Ведь именно средства населения являются фактором экономического роста, поскольку вложение накопленных средств в развитие промышленности страны, а, следовательно, и увеличение инвестиционных ресурсов создают благоприятные предпосылки роста налогооблагаемой базы, снижения бюджетного дефицита и уровня инфляции и повышения благосостояния населения.

-

Покупка товаров

и оплата услуг. -

Покупка недвижимости.

-

Приобретение

иностранной валюты. -

Обязательные

платежи и добровольные взносы. -

Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагами

-

Прочие расходы.

В российской

статистике существует три основных

источника информации для определения

расходов домашних хозяйств -выборочные

бюджетные обследования, баланс денежных

доходов и расходов населения и торговая

статистика. Однако на основе данной

информации невозможно достаточно точно

определить сумму потребительских

расходов в соответствии с основными

концепциями СНС.

Баланс денежных

доходов и расходов населения

|

Доходы |

Расходы |

|

|

|

Всего |

Всего |

|

Превышение |

Превышение |

|

Баланс |

Баланс |

Превышение суммы

доходов населения над его расходами

дает представление о приросте активов

форме денежной наличности. Если же

имеет место обратное соотношение, то

это свидетельствует о том, что

потребительские расходы населения

финансировались за счет сокращения

накопленных активов домашних хозяйств.

Баланс построен

на иных концептуальных принципах, чем

СНС. Например, сбережения населения в

указанном балансе учитывает только

прирост сбережений во вкладах и ценных

бумаг. Прирост финансовых активов

может быть обусловлен ростом обязательств

или сменой формы актива. Кроме того,

часть сбережений может быть израсходована

на приобретение нефинансовых активов

покупку земли, дач и т.д.

С позиций

использования валовой располагаемый

доход домашних хозяйств, исчисленный

по методологии СНС, далее распадается

на расходы на конечное

потребление и валовое сбережение

домашних

хозяйств. Валовое сбережение составляет

разницу между располагаемым доходом и

расходами на конечное потребление.

Исчисленные таким образом сбережения

отличаются от сбережений полученных

по данным баланса денежных доходов и

расходов населения. По методике принятой

в СНС, валовое сбережение больше прироста

финансовых активов на величину расходов

домашних хозяйств на приобретение

реальных активов (покупка жилья и

земли), но меньше на величину принятых

финансовых обязательств.

Широко используется в мировой

практике макроэкономический показатель

–норма сбережения по сектору домашних

хозяйств, который исчисляется как

отношение суммы сбережений к валовому

располагаемому доходу

Изучение факторов,

влияющих на показатель склонности

населения к сбережению является важной

задачей статистики и представляет

интерес для исследование вопросов

привлечения свободных ресурсов

населения для целей инвестиции,

перераспределение доходов.

Статистическое

изучение сети сберегательных учреждений,

динамика сбережений физических лиц,

объемы привлеченных депозитов и вкладов

физических лиц в КО, средневзвешенные

процентные ставки по привлеченным

депозитам и вкладам частично рассматривалась

в лекции по теме 2. « Банковская

статистика».

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

За средней склонностью населения к потреблению и сбережению стоят колебания, как самого дохода, так и настроения людей, поэтому важно знать, как человек реагирует на изменение своего дохода – какую долю из этой части дохода люди потребляют и какую, накапливают. Для этой цели применяются показатели предельной склонности.

Предельная склонность потреблению (marginal propensity consumption — MPC) выражает отношение любого изменения в потреблении к тому изменению величины дохода, которое вызвало изменение потребление:

MPC = (ΔC/ΔY)*100%

Предельная склонность к сбережению(marginal propensity saving — MPS) определяется как отношение изменения сберегаемой части к изменению дохода:

MPS = (ΔS/ΔY)*100%

Предельная склонность к сбережению отражает отношение любого изменение сбережения к тому изменению в доходе, которое его вызвало. Если потребление и сбережение равны приросту дохода, то прирост потребления и прирост сбережения равны приросту дохода.

ΔC+ΔS = Δ Y

MPC+MPS = (ΔC/ΔY)+ (ΔS/ΔY) = (Δ(С+S)/ΔY) = (ΔY/ΔY) =1

MPC+MPS = 1

MPC = 1-MPS

MPS = 1-MPC

Сумма MPC и MPS для любого изменения в доходе после уплаты налогов должна всегда быть равной единице. То есть прирост дохода может идти либо на потребление, либо на сбережения. Поэтому потребленная доля (MPC) и сбереженная доля (MPS) должны использовать весь прирост дохода. Величины MPC и MPS всегда колеблются в пределах прироста дохода – в этом проявляется их взаимосвязь и взаимозависимость.

Влияние дохода на склонность людей к потреблению и сбережению является предметом постоянного научного исследования, поскольку меняются условия, меняется сама жизнь, а это порождает различные новые концептуальные подходы. Традиционный подход сводится к тому, что по мере роста дохода растет склонность к сбережению и уменьшается склонность к потреблению. В настоящее время многие экономисты полагают, что для экономики в целом MPC и MPS относительно постоянны.

До этого рассматривалась зависимость потребления и сбережения от дохода. Но помимо дохода корректирующее воздействие на MPC и MPS оказывают и другие факторы.

1.Уровень цен. Рост уровня цен и падение курса национальной валюты, уменьшает потребление, снижение уровня цен его увеличивает.

2. Налогообложение. Поскольку налоги выплачиваются частично и за счет потребления и частично за счет сбережений, поэтому рост налогов приведет к уменьшению как потребления , так и сбережения.

3. Богатство. Чем больше в семье накопленного богатства (недвижимости, ценных бумаг, золота, антиквариата) тем больше величина потребления и меньше величина сбережений.

4. Ожидания. Если ожидается повышение цен, то потребление растет, а сбережения падают.

Обобщая индивидуальные стремления отдельных людей, можно перейти к расчету MPC и MPS на макроэкономическом уровне.