From Wikipedia, the free encyclopedia

The absolute threshold of hearing (ATH) is the minimum sound level of a pure tone that an average human ear with normal hearing can hear with no other sound present. The absolute threshold relates to the sound that can just be heard by the organism.[1][2] The absolute threshold is not a discrete point and is therefore classed as the point at which a sound elicits a response a specified percentage of the time.[1] This is also known as the auditory threshold.

The threshold of hearing is generally reported in reference to the RMS sound pressure of 20 micropascals, i.e. 0 dB SPL, corresponding to a sound intensity of 0.98 pW/m2 at 1 atmosphere and 25 °C.[3] It is approximately the quietest sound a young human with undamaged hearing can detect at 1,000 Hz.[4] The threshold of hearing is frequency-dependent and it has been shown that the ear’s sensitivity is best at frequencies between 2 kHz and 5 kHz,[5] where the threshold reaches as low as −9 dB SPL.[6][7][8]

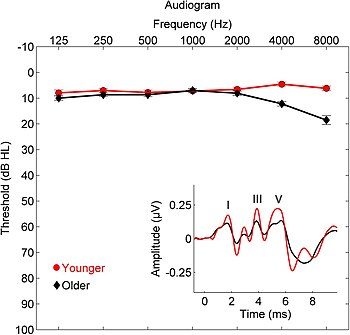

Average hearing thresholds in decibels (SPL) (the unit of ‘dB(HL)’ shown on the vertical axis is incorrect) are plotted from 125 to 8000 Hz for younger (18-30 year olds, red circles) and older adults (60-67 year olds, black diamonds). The hearing of the elderly is shown to be significantly less sensitive than that of younger adults at frequencies of 4000 and 8000 Hz, corresponding approximately to the piano keys and tones of b′′′′ (B7) and b′′′′′ (B8), respectively. B8 is near the high end of the piano frequency range.

Psychophysical methods for measuring thresholds[edit]

Measurement of the absolute hearing threshold provides some basic information about our auditory system.[4] The tools used to collect such information are called psychophysical methods. Through these, the perception of a physical stimulus (sound) and our psychological response to the sound is measured.[9]

Several psychophysical methods can measure absolute threshold. These vary, but certain aspects are identical. Firstly, the test defines the stimulus and specifies the manner in which the subject should respond. The test presents the sound to the listener and manipulates the stimulus level in a predetermined pattern. The absolute threshold is defined statistically, often as an average of all obtained hearing thresholds.[4]

Some procedures use a series of trials, with each trial using the ‘single-interval «yes»/»no» paradigm’. This means that sound may be present or absent in the single interval, and the listener has to say whether he thought the stimulus was there. When the interval does not contain a stimulus, it is called a «catch trial».[4]

Classical methods[edit]

Classical methods date back to the 19th century and were first described by Gustav Theodor Fechner in his work Elements of Psychophysics.[9] Three methods are traditionally used for testing a subject’s perception of a stimulus: the method of limits, the method of constant stimuli, and the method of adjustment.[4]

- Method of limits

- In the method of limits, the tester controls the level of the stimuli. Single-interval yes/no paradigm’ is used, but there are no catch trials.

- The trial uses several series of descending and ascending runs.

- The trial starts with the descending run, where a stimulus is presented at a level well above the expected threshold. When the subject responds correctly to the stimulus, the level of intensity of the sound is decreased by a specific amount and presented again. The same pattern is repeated until the subject stops responding to the stimuli, at which point the descending run is finished.

- In the ascending run, which comes after, the stimulus is first presented well below the threshold and then gradually increased in two decibel (dB) steps until the subject responds.

Series of descending and ascending runs in Method of Limits

As there are no clear margins to ‘hearing’ and ‘not hearing’, the threshold for each run is determined as the midpoint between the last audible and first inaudible level.

- The subject’s absolute hearing threshold is calculated as the mean of all obtained thresholds in both ascending and descending runs.

- There are several issues related to the method of limits. First is anticipation, which is caused by the subject’s awareness that the turn-points determine a change in response. Anticipation produces better ascending thresholds and worse descending thresholds.

- Habituation creates completely opposite effect, and occurs when the subject becomes accustomed to responding either «yes» in the descending runs and/or «no» in the ascending runs. For this reason, thresholds are raised in ascending runs and improved in descending runs.

- Another problem may be related to step size. Too large a step compromises accuracy of the measurement as the actual threshold may be just between two stimulus levels.

- Finally, since the tone is always present, «yes» is always the correct answer.[4]

- Method of constant stimuli

- In the method of constant stimuli, the tester sets the level of stimuli and presents them at completely random order.

Subject responding «yes»/»no» after each presentation

- Thus, there are no ascending or descending trials.

- The subject responds «yes»/»no» after each presentation.

- The stimuli are presented many times at each level and the threshold is defined as the stimulus level at which the subject scored 50% correct. «Catch» trials may be included in this method.

- Method of constant stimuli has several advantages over the method of limits. Firstly, the random order of stimuli means that the correct answer cannot be predicted by the listener. Secondarily, as the tone may be absent (catch trial), «yes» is not always the correct answer. Finally, catch trials help to detect the amount of a listener’s guessing.

- The main disadvantage lies in the large number of trials needed to obtain the data, and therefore time required to complete the test.[4]

- Method of adjustment

- Method of adjustment shares some features with the method of limits, but differs in others. There are descending and ascending runs and the listener knows that the stimulus is always present.

The subject reduces or increase the level of the tone

- However, unlike in the method of limits, here the stimulus is controlled by the listener. The subject reduces the level of the tone until it cannot be detected anymore, or increases until it can be heard again.

- The stimulus level is varied continuously via a dial and the stimulus level is measured by the tester at the end. The threshold is the mean of the just audible and just inaudible levels.

- Also this method can produce several biases. To avoid giving cues about the actual stimulus level, the dial must be unlabeled. Apart from the already mentioned anticipation and habituation, stimulus persistence (preservation) could influence the result from the method of adjustment.

- In the descending runs, the subject may continue to reduce the level of the sound as if the sound was still audible, even though the stimulus is already well below the actual hearing threshold.

- In contrast, in the ascending runs, the subject may have persistence of the absence of the stimulus until the hearing threshold is passed by certain amount.[10]

Modified classical methods[edit]

Forced-choice methods[edit]

Two intervals are presented to a listener, one with a tone and one without a tone. The listener must decide which interval had the tone in it. The number of intervals can be increased, but this may cause problems for the listener who has to remember which interval contained the tone.[4][11]

Adaptive methods[edit]

Unlike the classical methods, where the pattern for changing the stimuli is preset, in adaptive methods the subject’s response to the previous stimuli determines the level at which a subsequent stimulus is presented.[12]

Staircase (up-down) methods[edit]

Series of descending and ascending trials runs and turning points

The simple 1-down-1-up method consists of a series of descending and ascending trial runs and turning points (reversals). The stimulus level is increased if the subject does not respond and decreased when a response occurs. Similar to the method of limits, the stimuli are adjusted in predetermined steps. After obtaining from six to eight reversals, the first one is discarded and the threshold is defined as the average of the midpoints of the remaining runs. Experiments have shown that this method provides only 50% accuracy.[12] To produce more accurate results, this simple method can be further modified by increasing the size of steps in the descending runs, e.g. 2-down-1-up method, 3-down-1-up methods.[4]

Bekesy’s tracking method[edit]

The threshold being tracked by the listener

Bekesy’s method contains some aspects of classical methods and staircase methods. The level of the stimulus is automatically varied at a fixed rate. The subject is asked to press a button when the stimulus is detectable. Once the button is pressed, the level is automatically decreased by the motor-driven attenuator and increased when the button is not pushed. The threshold is thus tracked by the listeners, and calculated as the mean of the midpoints of the runs as recorded by the automat.[4]

Hysteresis effect[edit]

Hysteresis can be defined roughly as ‘the lagging of an effect behind its cause’.

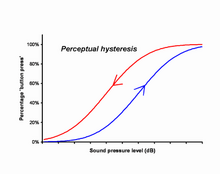

When measuring hearing thresholds it is always easier for the subject to follow a tone that is audible and decreasing in amplitude than to detect a tone that was previously inaudible.

This is because ‘top-down’ influences mean that the subject expects to hear the sound and is, therefore, more motivated with higher levels of concentration.

The ‘bottom-up’ theory explains that unwanted external (from the environment) and internal (e.g., heartbeat) noise results in the subject only responding to the sound if the signal-to-noise ratio is above a certain point.

In practice this means that when measuring threshold with sounds decreasing in amplitude, the point at which the sound becomes inaudible is always lower than the point at which it returns to audibility. This phenomenon is known as the ‘hysteresis effect’.

Descending runs give better hearing thresholds than ascending runs

Psychometric function of absolute hearing threshold[edit]

Psychometric function ‘represents the probability of a certain listener’s response as a function of the magnitude of the particular sound characteristic being studied’.[13]

To give an example, this could be the probability curve of the subject detecting a sound being presented as a function of the sound level. When the stimulus is presented to the listener one would expect that the sound would either be audible or inaudible, resulting in a ‘doorstep’ function. In reality a grey area exists where the listener is uncertain as to whether they have actually heard the sound or not, so their responses are inconsistent, resulting in a psychometric function.

The psychometric function is a sigmoid function characterised by being ‘s’ shaped in its graphical representation.

Minimal audible field vs minimal audible pressure[edit]

Two methods can be used to measure the minimal audible stimulus[2] and therefore the absolute threshold of hearing.

Minimal audible field involves the subject sitting in a sound field and stimulus being presented via a loudspeaker.[2][14] The sound level is then measured at the position of the subjects head with the subject not in the sound field.[2]

Minimal audible pressure involves presenting stimuli via headphones[2] or earphones[1][14] and measuring sound pressure in the subject’s ear canal using a very small probe microphone.[2]

The two different methods produce different thresholds[1][2] and minimal audible field thresholds are often 6 to 10 dB better than minimal audible pressure thresholds.[2] It is thought that this difference is due to:

- monaural vs binaural hearing. With minimal audible field both ears are able to detect the stimuli but with minimal audible pressure only one ear is able to detect the stimuli. Binaural hearing is more sensitive than monaural hearing/[1]

- physiological noises heard when ear is occluded by an earphone during minimal audible pressure measurements.[2] When the ear is covered the subject hears body noises, such as heart beat, and these may have a masking effect.

Minimal audible field and minimal audible pressure are important when considering calibration issues and they also illustrate that the human hearing is most sensitive in the 2–5 kHz range.[2]

Temporal summation[edit]

Temporal summation is the relationship between stimulus duration and intensity when the presentation time is less than 1 second. Auditory sensitivity changes when the duration of a sound becomes less than 1 second. The threshold intensity decreases by about 10 dB when the duration of a tone burst is increased from 20 to 200 ms.

For example, suppose that the quietest sound a subject can hear is 16 dB SPL if the sound is presented at a duration of 200 ms. If the same sound is then presented for a duration of only 20 ms, the quietest sound that can now be heard by the subject goes up to 26 dB SPL. In other words, if a signal is shortened by a factor of 10 then the level of that signal must be increased by as much as 10 dB to be heard by the subject.

The ear operates as an energy detector that samples the amount of energy present within a certain time frame. A certain amount of energy is needed within a time frame to reach the threshold. This can be done by using a higher intensity for less time or by using a lower intensity for more time. Sensitivity to sound improves as the signal duration increases up to about 200 to 300 ms, after that the threshold remains constant.[2]

The timpani of the ear operates more as a sound pressure sensor. Also a microphone works the same way and is not sensitive to sound intensity.

See also[edit]

- dB(A)

- Equal-loudness contour

- Hearing range

- Loudness

- Phon

- Psychoacoustics

- Psychophysics

- Signal detection theory

- Sone

References[edit]

- ^ a b c d e Durrant J D., Lovrinic J H. 1984. Bases of Hearing Sciences. Second Edition. United States of America: Williams & Wilkins

- ^ a b c d e f g h i j k Gelfand S A., 2004. Hearing an Introduction to Psychological and Physiological Acoustics. Fourth edition. United States of America: Marcel Dekker

- ^ RMS sound pressure

can be converted to plane wave sound intensity using

, where ρ is the density of air and

is the speed of sound

- ^ a b c d e f g h i j Gelfand, S A., 1990. Hearing: An introduction to psychological and physiological acoustics. 2nd edition. New York and Basel: Marcel Dekker, Inc.

- ^ Johnson, Keith (2015). Acoustic and Auditory Phonetics (third ed.). Wiley-Blackwell.

- ^ Jones, Pete R (November 20, 2014). «What’s the quietest sound a human can hear?» (PDF). University College London. Archived from the original (PDF) on 2016-03-24. Retrieved 2016-03-16.

On the other hand, you can also see in Figure 1 that our hearing is slightly more sensitive to frequencies just above 1 kHz, where thresholds can be as low as −9 dBSPL!

- ^ Feilding, Charles. «Lecture 007 Hearing II». College of Santa Fe Auditory Theory. Archived from the original on 2016-05-07. Retrieved 2016-03-17.

The peak sensitivities shown in this figure are equivalent to a sound pressure amplitude in the sound wave of 10 μPa or: about -6 dB(SPL). Note that this is for monaural listening to a sound presented at the front of the listener. For sounds presented on the listening side of the head there is a rise in peak sensitivity of about 6 dB [−12 dB SPL] due to the increase in pressure caused by reflection from the head.

- ^ Montgomery, Christopher. «24/192 Music Downloads …and why they make no sense». xiph.org. Archived from the original on 2016-03-14. Retrieved 2016-03-17.

The very quietest perceptible sound is about -8dbSPL

- ^ a b Hirsh I J.,1952. «The Measurement of Hearing». United States of America: McGraw-Hill.

- ^ Hirsh I J.,Watson C S., 1996. Auditory Psychophysics and Perception. Annu. Rev. Psychol. 47: 461–84. Available to download from: http://arjournals.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.psych.47.1.461 . Accessed 1 March 2007.

- ^ Miller et al., 2002. «Nonparametric relationships between single-interval and two-interval forced-choice tasks in the theory of signal detectability». Journal of Mathematical Psychology archive. 46:4;383–417. Available from: http://portal.acm.org/citation.cfm?id=634580. Accessed 1 March 2007.

- ^ a b Levitt H. (1971). «Transformed up-down methods in psychoacoustics». J. Acoust. Soc. Amer. 49: 467–477. Retrieved 1 March 2007.

- ^ Arlinger, S. 1991. Manual of Practical Audiometry: Volume 2 (Practical Aspects of Audiology). Chichester: Whurr Publishers.

- ^ a b Kidd G. 2002. Psychoacoustics IN Handbook of Clinical Audiology. Fifth Edition.

- Fechner, G., 1860. Elements of psychophysics. New York: Holt, Rinehart and Winston. Citation from the book available on: http://psychclassics.yorku.ca/Fechner/.

- Katz J. (Ed). United States of America: Lippencott, Williams & Wilkins

- Levitt H., 1971. «Transformed up-down methods in psychoacoustics». J. Acoust. Soc. Amer. 49, 467–477. Available to download from: http://scitation.aip.org/getabs/servlet/GetabsServlet?prog=normal&id=JASMAN00004900002B000467000001&idtype=cvips&gifs=yes. (Accessed 1 March 2007).

- www.thefreedictionary.com. Accessed 28 February 2007

External links[edit]

- A comparison of threshold estimation methods in children 6–11 years of age

- A Concise Vocabulary of Audiology and allied topics Archived 2021-03-04 at the Wayback Machine

- Fundamental aspects of hearing

- Equal loudness contours and audiometry – Test your own hearing

- Online Hearing Threshold Test – An alternate audiometric test, with calibrated levels and results expressed in dBHL

- Fundamentals of psychoacoustics

- Minimising boredom by maximising likelihood-an efficient estimation of masked thresholds

- On Minimum Audible Sound Fields

- Psychometric Functions for Children’s Detection of Tones in Noise

- Psychophysical methods

- Reference levels for objective audiometry

- Response bias in psychophysics[permanent dead link]

- Sensitivity of Human Ear

- The psychoacoustics of multichannel audio

- Three Models of Temporal Summation Evaluated Using Normal-Hearing and Hearing-Impaired Subjects

- Threshold

- Threshold of Hearing – equation and graph

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 27

Определение порогов слышимости на различных частотах

Цель работы:

найти пороги слышимости на различных частотах, по полученным данным построить аудиограмму, определить границы области слышимости и частоту наилучшей слышимости.

I. ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.Звуковой генератор, головные телефоны.

2.Миллиметровая бумага.

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

а) Изучить теоретический материал по конспекту лекций и учебникам [Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика, с. 150 — 167; Кириллов С.К. Физика для врача, с. 83 – 87, 103 — 109].

б) Изучить содержание лабораторной работы.

в) Подготовить конспект и бланк отчета по лабораторной работе. г) Подготовить ответы на вопросы к лабораторной работе:

1.Что такое звуковые колебания, каковы физические характеристики звука.

2.Какие Вы знаете характеристики слухового ощущения, какова их связь с физическими характеристиками звука.

3.Приведите формулировку закона Вебера-Фехнера применительно к слуховому анализатору.

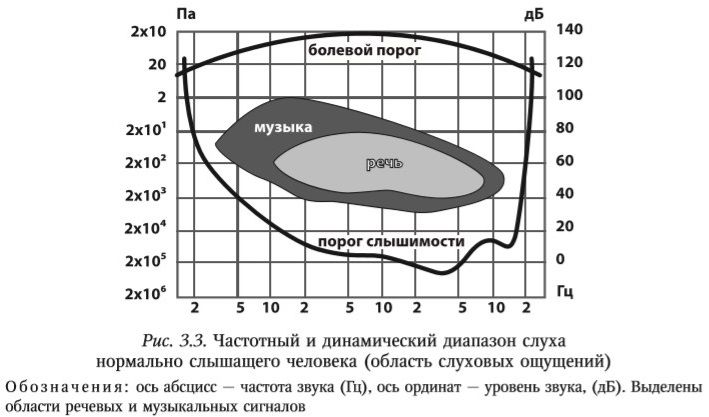

4.Что такое частотный и динамический диапазон органа слуха, укажите их границы.

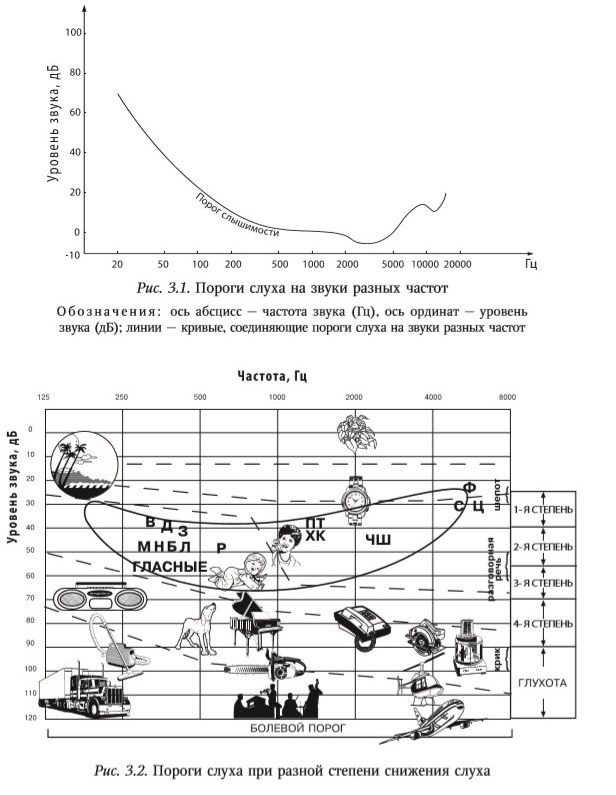

5.Что такое порог слышимости, порог болевого ощущения, область слышимости (ответ поясните графиком).

6.Как зависит порог слышимости человеческого уха, от частоты, чем объясняется такая зависимость (ответ поясните графиком).

7.Что такое аудиометрия, как выглядит аудиограмма у здорового человека (ответ поясните графиком).

8.Что такое звукопроводящая система уха.

9.Что такое звуковоспринимающая система уха.

10.Каким образом человеческое ухо анализирует звуки по высоте тона.

11.Назовите основные положения гидродинамической теории слуха.

12.Какова роль косточек среднего уха.

13.Какие Вы знаете звуковые методы исследования в клинике, коротко поясните принципы, на которых они основаны.

14.Что такое перкуссия и аускультация, с какой целью они применяются.

15.Каков механизм действия ультразвука на живую ткань (механическое, термическое, химическое действие).

III. ТЕОРИЯ МЕТОДА, ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И СПОСОБА ИЗМЕРЕНИЯ

Звук представляет собой механические колебания с частотой от 16 Гц до 20 кГц (воспринимаемые человеческим слухом).

Энергетической характеристикой звука является интенсивность, т.е. поток энергии волн, отнесённых к площади, ориентированной перпендикулярно направлению распространения волн в единицу времени:

|

I |

W |

, (1) |

|

|

S t |

|||

где W — энергия волн, переносимая через данную площадку, S – площадь,

t – время.

На практике для оценки звука удобнее использовать не интенсивность, а звуковое давление, дополнительно возникающее при прохождении звуковых волн в жидкой или газообразной среде.

Для плоской волны интенсивность связана со звуковым давлением соотношением:

|

I |

p2 |

, (2) |

|

|

2 v |

|||

где ρ – плотность среды, v – скорость звука,

p – звуковое давление.

Нормальное человеческое ухо воспринимает довольно широкий диапазон интенсивностей звука: так, например, на частоте 1кГц от I 0 =10 12 Вт/м 2 или р 0 =2*10

5 Па (порог слышимости) до I max =10 Вт/м 2 или р max =60 Па (порог болевого ощущения). Отношение этих интенсивностей равно 10 13 , поэтому удобнее использовать логарифмические единицы и логарифмическую шкалу. Шкала уровней интенсивностей звука создаётся следующим образом: значение I 0 принимают за

начальный уровень шкалы, любую другую интенсивность I выражают через десятичный логарифм:

LБ lg I , (3)

I0

где LБ – уровень интенсивности данного звука в белах. 1 Бел уровня интенсивности соответствует увеличению интенсивности по сравнению с эталонным 10 раз.

Подставив (2) в (3), получим для звукового давления:

LБ 2 lg p . (4)

p0

Обычно уровень интенсивности выражают в децибелах (дБ). 1 дБ=0,1 Б и тогда

|

L |

10 lg |

I |

. |

(5) |

||

|

дБ |

I0 |

|||||

|

Для звукового давления: |

||||||

|

L |

20 lg |

р |

. |

(6) |

||

|

дБ |

р0 |

|||||

113

Диапазон громкости звука

Порог слышимости и «болевой порог»

Величина звукового давления, которая едва заметна на слух при отсутствии всяких других мешающих шумов и звуков, называется пороговой величиной звукового давления, или — порогом слышимости.

Пороги слышимости, определенные у ряда людей, могут сильно различаться. Различия эти имеют в общем случайный характер для группы людей одинакового возраста, имеющих нормальный здоровый слуховой орган. Порог слышимости может различаться и у каждого отдельного человека в зависимости от состояния организма в определенный момент: возбуждения, утомления и т. п. Поэтому эта величина является условной и статистической. Исследования на эту тему проводились в США (1938-39 гг.), Англии (1956-57 гг.) и СССР (1958 г.).

Учёные Флетчер и Мэнсон в своём эксперименте давали слушать группе испытуемых различные тона, меняя громкость до тех пор, пока группа не подтверждала, что эти тона звучат как определённый эталонный тон. Естественно, подобное восприятие очень субъективно. Однако, статистически, полученные данные можно считать объективными.

На основании международного соглашения в качестве стандарта принята кривая зависимости порога слышимости от частоты для чистого синусоидального звука (стандартный порог, а также границы порога слышимости для 10% и 90% испытуемых):

Кривая слышимости (кривая Флетчера-Мэнсона)

Области слышимости слуха (Вологдин Э.И. Динамический диапазон цифровых аудио трактов)

Динамический диапазон слуха человека составляет около 130 дБ – от порога слышимости до т.н. «болевого порога»:

Сравнительная таблица громкости в дБ

- 0 дБ SPL — специальная измерительная камера;

- 5 дБ SPL — почти ничего не слышно;

- 10 дБ SPL — почти не слышно — шёпот, тиканье часов, тихий шелест листьев;

- 15 дБ SPL — едва слышно — шелест листьев;

- 20 дБ SPL — едва слышно — уровень естественного фона на открытой местности при отсутствии ветра, норма шума в жилых помещениях;

- 25 дБ SPL — тихо — сельская местность вдали от дорог;

- 30 дБ SPL — тихо — настенные часы;

- 35 дБ SPL — хорошо слышно — приглушённый разговор;

- 40 дБ SPL — хорошо слышно — тихий разговор, учреждение (офис) без источников шума, уровень звукового фона днём в городском помещении с закрытыми окнами выходящими во двор;

- 50 дБ SPL — отчётливо слышно — разговор средней громкости, тихая улица, стиральная машина;

- 60 дБ SPL — шумно — обычный разговор, норма для контор;

- 65 дБ SPL — шумно — громкий разговор на расстоянии 1 м;

- 70 дБ SPL — шумно — громкие разговоры на расстоянии 1 м, шум пишущей машинки, шумная улица, пылесос на расстоянии 3 м;

- 75 дБ SPL — шумно — крик, смех с расстояния 1м; шум в железнодорожном вагоне;

- 80 дБ SPL — очень шумно — громкий будильник на расстоянии 1 м; крик; мотоцикл с глушителем; шум работающего двигателя грузового автомобиля;

- 85 дБ SPL — очень шумно — громкий крик, мотоцикл с глушителем;

- 90 дБ SPL — очень шумно — громкие крики, пневматический отбойный молоток, тяжёлый дизельный грузовик на расстоянии 7 м, грузовой вагон на расстоянии 7 м;

- 95 дБ SPL — очень шумно — вагон метро на расстоянии 7 м;

- 100 дБ SPL — крайне шумно — громкий автомобильный сигнал на расстоянии 5—7 м, кузнечный цех, очень шумный завод;

- 110 дБ SPL — крайне шумно — шум работающего трактора на расстоянии 1 м, громкая музыка, вертолёт;

- 115 дБ SPL — крайне шумно — пескоструйный аппарат на расстоянии 1 м, мощный автомобильный сабвуфер;

- 120 дБ SPL — почти невыносимо — болевой порог, гром (иногда до 120 дБ), отбойный молоток, вувузела на расстоянии 1 м;

- 130 дБ SPL — боль — сирена, шум клёпки котлов;

- 140 дБ SPL — травма внутреннего уха — взлёт реактивного самолёта на расстоянии 25 м, максимальная громкость на рок-концерте;

- 150 дБ SPL — контузия, травмы — взлёт ракеты на Луну с экипажем, на расстоянии 100 м, реактивный двигатель на расстоянии 30 м, соревнования по автомобильным звуковым системам;

- 160 дБ SPL — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из ружья близко от уха; ударная волна от сверхзвукового самолёта или взрыва давлением 0,002 МПа;

- 168 дБ SPL — шок, травмы, возможен разрыв барабанной перепонки — выстрел из винтовки M1 Garand на расстоянии 1 м;

- 170 дБ SPL — светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,0063 МПа;

- 180 дБ SPL — светошумовая граната, воздушная ударная волна давлением 0,02 МПа, длительный звук с таким давлением вызывает смерть;

- 190 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,063 МПа;

- 194 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,1 МПа, равным атмосферному давлению, возможен разрыв лёгких;

- 200 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,2 МПа, возможна смерть;

- 210 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 0,63 МПа;

- 220 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 2 МПа;

- 230 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 6,3 МПа;

- 240 дБ SPL — воздушная ударная волна давлением 20 МПа;

- 249,7 дБ SPL — максимальное давление 61 МПа воздушной ударной волны при взрыве тринитротолуола[1]. Давление ударных волн при обычном взрыве может быть больше (максимальное — давление детонации), но это будет ещё не воздушная, а начальная взрывная ударная волна, образованная разлётом продуктов детонации;

- 260 дБ SPL — ударная волна давлением 200 МПа;

- 270 дБ SPL — ударная волна давлением 632 МПа;

- 280 дБ SPL — ударная волна давлением 2000 МПа;

- 282 дБ SPL — 2500 МПа — максимальное давление воздушной ударной волны при ядерном взрыве[2]. Максимальное давление продуктов реакции в момент ядерного взрыва гораздо больше — до 100 млн. МПа.

- 300 дБ SPL — 20 000 МПа — среднее давление детонации обычных взрывчатых веществ;

- 374 дБ SPL — 100 млн МПа — давление в ядерном заряде в момент ядерного взрыва;

Давление свыше 140 дБ SPL может вызвать разрыв барабанной перепонки, баротравмы и даже смерть.

В области наилучшей слышимости ухо способно различить около 370 градаций по громкости, а на частоте 60 Гц число градаций только 34. Эти данные соответствуют условиям тонкого опыта при полной тишине. Практически человек с нормальным слухом начинает замечать прирост уровня звука на 1 дБ, то есть на 26% по интенсивности звука.

Возрастные изменения порога слышимости:

Порог слуха

Порогом слуха человека называют минимальный уровень звука, который человек может воспринять. Эта характеристика является одной из основных.

От порога слуха зависит слуховая чувствительность: чем ниже порог слуха, тем выше слуховая чувствительность, и наоборот. Диапазон наибольшей чувствительности звука – от 1000 до 4000 Гц. Именно в этом промежутке находится информация о речевых сигналах. Пороги слуха на частоте 200 Гц выше на 35 дБ, а на 100 Гц — на 60 дБ, чем пороги слуха на частоте 1000 Гц.

Нормой считается порог слуха от -10 дБ до +10 дБ. В случаях нарушения слуха пороги могут быть разными – от 20 до 120 дБ.

Источник: введение в аудиологию и слухопротезирование И.В. Королева

Порог дискомфорта

Порогом дискомфорта называется уровень звука, вызывающий у человека неприятные ощущения. Нормой считается 100-110 дБ, и зависит она не только от состояния органа слуха, но и от возбудимости нервной системы в целом. У пациентов с нарушениями слуха порог дискомфорта, как правило, больше 110 дБ. Однако, у многих людей с сенсоневральной тугоухостью пороги дискомфорта такие же, как и у людей с нормальным слухом либо ниже – это явление называется рекруитмент, или «феномен усиленного нарастания громкости».

Болевой порог

Болевые ощущения в органе слуха, как правило, вызывает звук, составляющий 130-140 дБ. Кроме того, следует различать порог осязания и болевой порог – в первом случае человек чувствует только давление на барабанную перепонку (130 дБ), во втором – уже болевые ощущения (140 дБ). Порог дискомфорта людей с нарушениями слуха может отличаться от нормы, но болевой порог у всех всегда одинаковый.

Частотный диапазон слуха

Нормой для человека считается способность воспринимать звуки в частотном диапазоне от 20 до 20000 Гц. Звуки, частота которых выше 20000 Гц, называются ультразвуки, ниже 20 Гц – инфразвуки. Человек может воспринять ультразвук только если его источник приложить к костям черепа – это свойство иногда используется при диагностике нарушений слуха.

Источник: введение в аудиологию и слухопротезирование И.В. Королева

Подходя к исследованию слуха, звуковой частотный диапазон принято условно делить:

на низкие частоты — до 500 Гц;

на средние частоты — 500—3000 Гц;

на высокие частоты — 3000–8000 Гц;

на сверхвысокие частоты — выше 8000 Гц

Динамический диапазон слуха

Динамическим диапазоном слуха называется совокупность уровней звука, которые человек способен воспринимать, в норме это 130 дБ. Разница между самым тихим и самым громким звуком, воспринимаемым человеческим ухом (до осязаемых или болевых порогов), велика – последний выше примерно в 1013 раз.

В аудиологии динамическим диапазоном слуха именуют диапазон от порога слуха человека до порога его дискомфорта.

Как динамический, так и частотный диапазон у людей с нарушениями слуха может отличаться от нормы.

Дифференциальный порог слуха

Минимальные различия по частоте, интенсивности или длительности звука, воспринимаемые человеческим слухом, называются дифференциальным порогом слуха.

Именно способность обнаруживать минимальные различия между звуками позволяет нам воспринимать речь. Интенсивность и частота дифференциального порога слуха зависит от длительности, уровня и частоты звука. Нормой для человека считается 1–1,5 дБ по интенсивности на частотах 500–4000 Гц при уровне звука 40 дБ.

Причина плохого восприятия речи людьми с нарушениями слуха кроется в увеличении у них дифференциального порога слуха – они просто перестают воспринимать мелкие различия между речевыми звуками.

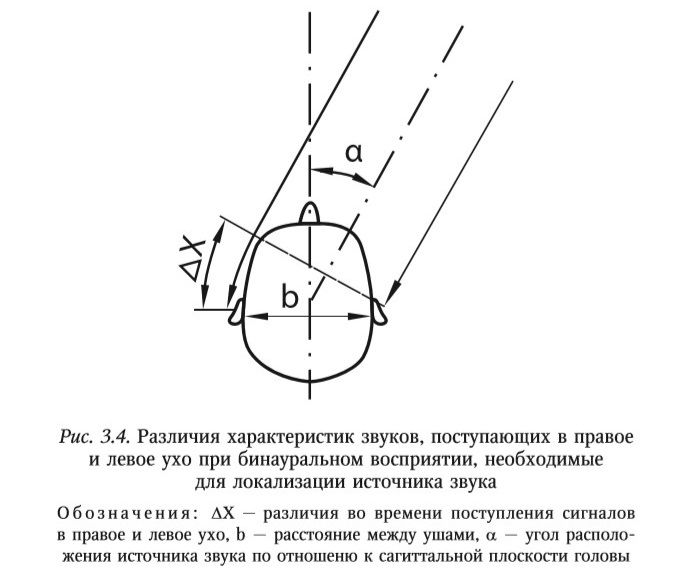

Бинауральный слух

Способность человека воспринимать звук двумя ушами и обрабатывать поступившие сигналы в соответствующих симметричных слуховых центрах мозга называется бинауральным слухом. Данное свойство обеспечивает так называемый процесс бинаурального слияния – это когда различные по своим характеристикам звуки, поступающие в правое и левое уши человека, воспринимаются слуховой системой человека как единый и цельный слуховой образ. Кроме того, благодаря сравнению звуков, поступающих в правое и левое ухо, слуховая система определяет, где находится источник звука.

Именно бинауральный слух позволяет нам воспринимать речь в шумных условиях – происходит так называемый эффект «бинаурального освобождения от маскировки».

Статья о бинауральном протезировании.

Источник: введение в аудиологию и слухопротезирование И.В. Королева

Слуховая адаптация

Как и остальные сенсорные системы организма человека, слуховая система способна адаптироваться ко внешним условиям. Это проявляется во временном понижении чувствительности за счёт повышения порогов слуха в случаях излишнего звукового воздействия. Благодаря этой способности слуховая система защищает себя от повреждений.

Порог слуха повышается от любого воздействия звука, превышающего этот порог на 10-20 дБ. В случаях кратковременного воздействия звука не выше 80-90 дБ и повышение порога будет кратковременным. При более интенсивном воздействии и повышение порогов слуха будет длиться дольше – до нескольких минут. После прекращения звукового воздействия пороги слуха постепенно возвращаются в исходное состояние.

Порог слышимости

- Порог слышимости — минимальная величина звукового давления, при которой звук данной частоты может быть ещё воспринят ухом человека. Величину порога слышимости принято выражать в децибелах, принимая за нулевой уровень звукового давления 2⋅10−5Н/м2 или 20⋅10−6Н/м2 при частоте 1 кГц (для плоской звуковой волны), что соответствует интенсивности звука 1⋅10−12Вт/м2. Порог слышимости зависит от частоты звука. При действии шумов и других звуковых раздражителей порог слышимости для данного звука повышается (см. Маскировка звука), причём повышенное значение порога слышимости сохраняется некоторое время после прекращения действия мешающего фактора, а затем постепенно возвращается к исходному уровню. У разных людей и у одних и тех же лиц в разное время порог слышимости может различаться. Он зависит от возраста, физиологического состояния, тренированности. Измерения порога слышимости обычно производят методами аудиометрии.

Источник: Википедия

Связанные понятия

Колебательная скорость — величина, равная произведению амплитуды колебаний частиц среды, через которую проходит периодическая звуковая волна, на угловую частоту…

Аудиометрия (от лат. audio слышу и греч. metron мера), акуметрия (от греч. akúo — слышу) — измерение остроты слуха, определение слуховой чувствительности к звуковым волнам различной частоты. Исследование проводит врач-сурдолог. Точное исследование проводят с помощью аудиометра, но иногда может проводиться проверка с применением камертонов. Аудиометрия позволяет исследовать как костную, так и воздушную проводимость. Результатом тестов является аудиограмма, по которой отоларинголог может диагностировать…

Монокулярное зрение характеризуется тем, что предметы и движущиеся объекты, попадающие в поле зрения смотрящего субъекта, воспринимаются преимущественно лишь одним глазом.

Время реакции (ВР) — основной поведенческий параметр в экспериментальной психофизиологии.

Доплерография (допплерография) — методика ультразвукового исследования, основанная на использовании эффекта Доплера. Сущность эффекта состоит в том, что от движущихся объектов ультразвуковые волны отражаются с измененной частотой. Этот сдвиг частоты пропорционален скорости движения лоцируемых структур — если движение направлено в сторону датчика, то частота увеличивается, если от датчика — уменьшается.

Упоминания в литературе

На практике чаще говорят об относительном звуковом давлении или уровне звука. Было измерено звуковое давление или мощность самого тихого звука, который еще способен расслышать среднестатистический человек. Это значение приняли за ноль и назвали порогом слышимости. О любом другом звуке можно сказать, что его мощность или звуковое давление во столько-то раз выше порога слышимости. Максимальное звуковое давление, при котором звук вызывает уже болевые ощущения (болевой порог), примерно в 100 000 000 раз превышает порог слышимости. Для удобства отношение силы звука к порогу слышимости измеряют не в разах, а в логарифмических единицах – децибелах (дБ, dB). 1дБ = 20lg(p2/p1), где p2 – звуковое давление измеряемого звука, а p1 – звуковое давление, соответствующее порогу слышимости. Болевой порог в таком случае составляет примерно 140 дБ. С небольшими оговорками уровень звука можно называть и просто громкостью.

Чувствительность слухового аппарата человека наибольшая в диапазоне 2000–5000 Гц. Эталонный звук – звук частотой 1000 Гц. При этой частоте порог слышимости по интенсивности 10–12 Вт/м2, а соответствующее ему звуковое давление р0– 210 Па. Порог болевого ощущения Iтах =10 Вт/м2. Различие в 1013 раз.

Частота звука, как уже было сказано, измеряется в единицах в секунду – в герцах, сокращенно Гц (Hz). Частота определяет высоту тона, воспринимаемую нашим ухом. Малые, или низкие, частоты (порядка сотен герц) связаны в нашем сознании с глухими басами, а большие, или высокие, частоты (десятки тысяч герц) – с пронзительным свистом. Таким образом, человеческий слух способен воспринимать звук от сотен до десятков тысяч герц, а более низкие и более высокие, чем порог слышимости, частоты называются соответственно инфразвуком и ультразвуком.

Созревание слуховой сенсорной системы (главным образом ее коркового отдела) завершается к 12-13-летнему возрасту. Резко снижаются пороги слышимости звуков, особенно в речевом диапазоне (1000–4000 Гц). Повышение остроты слуха позволяет хорошо дифференцировать звуковые раздражители. Улучшается скорость и точность восприятия речи, развивается музыкальный слух.

Связанные понятия (продолжение)

Метаморфопсия (от др.-греч. μεταμόρφωσις «превращение» и ὤψ «взгляд») — искажённое восприятие формы, величины, цвета, покоя или движения, пространственного расположения реально существующих в данное время предметов или явлений.

Походка — совокупность индивидуальных особенностей, определяющая манеру пешего передвижения отдельно взятого человека. Походка объединяет биомоторику свободных конечностей с движениями туловища и головы, при котором, механизм мышечной координации регулируется механизмами осуществления движения, поддержания позы и равновесия тела. Многие двигательные элементы и признаки походки обуславливаются наследственно, однако на формирование походки оказывает влияние воспитание, темперамент, характер, выбранная…

Поза Ро́мберга — обычно это положение стоя со сдвинутыми вместе стопами, с закрытыми глазами и вытянутыми прямо перед собой руками.

Температу́рный дрейф — изменение электрических параметров электронного устройства, электронного прибора вызванное изменением внешней температуры среды. Иногда такое изменение называют температурным уходом параметра.

Гамма-ритм (γ-ритм) — колебания потенциалов электроэнцефалограммы в диапазоне от 30 Гц до 120—170 Гц, а по данным некоторых авторов — до 500 Гц. Амплитуда очень низка — ниже 10 мкВ и обратно пропорциональна частоте. В случае если амплитуда гамма-ритма выше 15 мкВ, то ЭЭГ рассматривается как патологическая.

Ведущий глаз (лат. oculus dominans), доминирующий глаз, превалирующий глаз — глаз, функционально преобладающий в акте бинокулярного зрения. Доминирование глаза — предпочтение зрительного сигнала от одного глаза другому. Это явление аналогично асимметрии правой или левой ведущей руки; однако стороны ведущего глаза и ведущей руки не всегда совпадают. Это происходит потому, что оба полушария контролируют оба глаза, но каждое из них отвечает за соответствующую половину поля зрения, а значит, соответствующую…

Клиппинг (англ. clipping — обрезание, отсечение, срезание) — форма искажения звука, выражающаяся в ограничении амплитуды сигнала при превышении выходным напряжением усилителя предела напряжения питания(?). На осциллографе выражается как обрезание верхушек синусоидного сигнала. Субъективно выражается в возрастании громкости звука, появлении «шипения» и «треска».

Акустическая теория речеобразования — раздел акустической фонетики, исследующий аэродинамические и акустические процессы, которые происходят в речевом тракте. Понимание этих процессов создает возможность обратных заключений: от акустики к артикуляционной картине. Знание акустики речеобразования необходимо и для правильной интерпретации физических данных, так как оно позволяет отделить прогнозируемые артикуляцией акустические свойства речевого сигнала от неожиданных, что в свою очередь заставляет…

Су́меречное зре́ние — механизм восприятия света зрительной системой человека, действующий в условиях освещённости, промежуточной по отношению к тем, при которых действуют ночное и дневное зрение.

Преимпульсное ингибирование (англ. prepulse inhibition, PPI) — снижение моторной реакции организма на сильный резкий стимул (импульс, англ. pulse), обычно звуковой, при наличии слабого предварительного стимула(преимпульс, англ. prepulse). PPI является индикатором сенсоромоторной фильтрации (англ. sensorimotor gating), отражающим способность ЦНС фильтровать сенсорную информацию.

Фа́за (от др.-греч. φάσις, φάσεως «высказывание», «утверждение», «появление») — период, ступень, этап в развитии какого-либо явления.

Замирания (фединг, англ. fading) — изменения амплитуды и фазы сигнала из-за многолучёвости, также дополнительно из-за перемещения передатчика, приёмника или окружающих предметов в системе радиосвязи и/или распространения сигнала через неоднородную среду, например, ионосферу. Замирания можно рассматривать как результат воздействия на сигнал мультипликативной помехи.

Йодопсин (iodopsinum; от др.-греч. ἰώδης — «подобный цвету фиалки» + др.-греч. ωπς — глаз) — общее название нескольких зрительных пигментов человека и некоторых млекопитающих животных. Эти пигменты состоят из белковой молекулы, связанной с хромофором ретиналем. Содержатся в колбочках сетчатки глаза и обеспечивают цветовое зрение, в отличие от другого зрительного пигмента — родопсина, ответственного за сумеречное зрение.

Электрическим элементом называют конструктивно-завершённое, изготовленное в промышленных условиях изделие, способное выполнять свои функции в составе электрических цепей.

Подробнее: Электрический элемент

Арефлекси́я — отсутствие одного или нескольких рефлексов, обусловленное нарушением целостности рефлекторной дуги или тормозящим влиянием вышестоящих отделов нервной системы. Причиной, как правило, является повреждение центральной нервной системы в результате травм или заболеваний.

Аносми́я — потеря обоняния. Обычно подразумевается полная потеря обоняния, но чаще встречается частичная (избирательная) аносмия на некоторые вещества.

Частота Найквиста — в цифровой обработке сигналов частота, равная половине частоты дискретизации. Названа в честь Гарри Найквиста.

Гиперпирекси́я, гиперпирети́ческая или чрезме́рная лихора́дка (от др.-греч. ὑπερ- — сверх- + πῠρετός — лихорадка) — лихорадка с экстремально высокой температурой тела, превышающей 41,0 °C (по принятой в англоязычной медицине классификации — 41,5 °C). Такая высокая температура опасна для жизни и рассматривается как неотложное состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Немедленное агрессивное охлаждение тела до температуры менее 38,9 °C улучшает шансы на выживание при гиперпирексии.

Функциональные различия ядер таламуса — это различия, проводимые между ядрами таламуса не на основании их анатомо-гистологических характеристик или особенностей их цитоархитектоники, а на основании характера выполняемых ими физиологических функций, а также на основании типа их связей с другими частями мозга и типа передаваемой по этим связям и обрабатываемой этими ядрами информации. С этой точки зрения, среди ядер таламуса функционально выделяют первичные сенсорные и моторные ретрансляционные ядра…

А́ура (др.-греч. αὔρα — легкий ветерок, дуновение) («парциальный» (фокальный, не развёрнутый) эпилептический приступ) — любое ощущение или переживание, регулярно предшествующее эпилептическому приступу или являющееся самостоятельным приступом. Является симптомом эпилепсии. Ауру также испытывают некоторые больные мигренью перед началом головной боли. Некоторые пациенты испытывают ауру без дальнейшей головной боли, так называемая бесшумная мигрень. Различают мигрень без ауры и мигрень с аурой (ассоциированная…

Ноцице́птор (лат. nocens «вредный» + рецептор, также ноцирецептор) — первичный афферентный (сенсорный) нейрон, который активируется только болевым раздражителем (который повреждает или потенциально может повредить ткани организма).

Персевера́ция (лат. perseveratio — настойчивость, упорство) — устойчивое повторение какой-либо фразы, деятельности, эмоции, ощущения (в зависимости от этого выделяют персеверации мышления, моторные, эмоциональные, сенсорные персеверации). Например, упорное повторение какого-либо слова в устной или письменной речи.

Коэффицие́нт ка́чества — в радиационной безопасности коэффициент, связанный с относительной биологической эффективностью излучения (ОБЭ). Характеризует опасность данного вида излучения (по сравнению с γ-излучением). Чем коэффициент больше, тем опаснее данное излучение. (Термин нужно понимать как «коэффициент качества вреда»).

Электрическая активность кожи (ЭАК), ранее именовалась как кожно-гальваническая реакция (КГР) — биоэлектрическая реакция, которая регистрируется с поверхности кожи, показатель активности вегетативной нервной системы, широко применяемый в психофизиологии.

Ритмы головного мозга — диагностируемые электрические колебания мозга — центрального отдела нервной системы человека, представляющего собой компактное скопление нервных клеток и их отростков.

Дельта-ритм (δ-ритм) или дельта-волны — ритм ЭЭГ. Состоит из высокоамплитудных (сотни микровольт) волн частотой 1—4 Гц. Впервые дельта-ритм в ЭЭГ человека был классифицирован Греем Уолтером, а впоследствии был описан и у животных.

Аддитивный белый гауссовский шум (АБГШ, англ. AWGN) — вид мешающего воздействия в канале передачи информации. Характеризуется равномерной, то есть одинаковой на всех частотах, спектральной плотностью мощности, нормально распределёнными временными значениями и аддитивным способом воздействия на сигнал. Наиболее распространённый вид шума, используемый для расчёта и моделирования систем радиосвязи.

Бинауральные ритмы (от лат. bini — пара, два и auris — ухо) — артефакт работы головного мозга, воображаемые звуки управляемой музыки, которые мозг воспринимает («слышит»), хотя реальные звуки этой частоты отсутствуют.

В нейробиологии возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП) — это постсинаптический потенциал, который делает нейрон более возбудимым и, следовательно, повышает вероятность генерации потенциала действия. При этом временная деполяризация постсинаптического мембранного потенциала вызывается током положительно заряженных ионов внутрь постсинаптической клетки, в результате открытия лиганд-зависимых ионных каналов. Это противоположность тормозным постсинаптическим потенциалам (ТПСП), которые обычно…

Ла́зер — квантовый генератор, источник когерентного монохроматического электромагнитного излучения оптического диапазона. Обычно состоит из трёх основных элементов…

Подробнее: Устройство лазера

Гипокинезия (греч. ὑπό — снизу, под; κίνησις — движение) — состояние недостаточной двигательной активности организма с ограничением темпа и объёма движений. Гипокинезия возможна на фоне неврологических и психических расстройств, например, паркинсонизма и других экстрапирамидных синдромов, депрессивном, кататоническом и апатическом ступоре. Также гипокинезия может быть вызвана сидячей работой и малоподвижным образом жизни.

Акустоэлектроника — область науки и техники, изучающая и использующая взаимодействие высокочастотных (с частотой выше 20 кГц) акустических волн с электрическим полем и электронами в твёрдых телах. Существуют три основных эффекта акустоэлектроники: электронное поглощение акустических волн, изменение скорости акустических волн, акустоэлектрический эффект.

Реа́кция (от лат. re… «против» + actio «действие») — действие, возникающее в ответ на какое-либо воздействие.

Анизокори́я — симптом, характеризующийся разным размером зрачков правого и левого глаза. Как правило, один зрачок ведёт себя нормально, а второй находится в зафиксированном положении.

Трабекулярная сеть (лат. Pectinatum anguli iridocornealis) (JNA) — сетчатое соединительное образование, которое соединяет ресничный край радужки с краем задней поверхности роговицы и через которое происходит фильтрация водянистой влаги передней камеры глазного яблока в Шлеммов канал.

Амавро́з — медицинский термин, обозначающий поражение сетчатки или зрительного нерва, приводящее к частичной или полной слепоте и не сопровождающееся видимыми повреждениями и недостатками собственно глаз.

Синхронизация — процесс установления и поддержания временных соотношений (взятия отсчётов) между двумя и более системами, участвующих в процессе синхронной передачи цифровых данных. При синхронной передаче данных возникают ситуации, когда приёмник и передатчик работают не в такт (частота формирования сигнала в канал связи не совпадает с частотой опроса данных на приёмной стороне), что приводит к рассогласованию системы передачи и приема данных, и к возникновению ошибок в принятых данных. Чтобы в…

Арго́новый ла́зер — ионный газовый лазер, который способен излучать свет с различными длинами волн в видимой и ультрафиолетовой областях. Это непрерывный лазер, мощность которого может достигать нескольких сотен Ватт.

Крик (также визг, вопль) — психомоторная активность, направленная на создание громкого голосового сигнала.

Негативность рассогласования (сокр. НР; англ. Mismatch Negativity, MMN) — термин когнитивной нейробиологии. НР представляет собой разновидность вызванных потенциалов, связанных с событием. Данный феномен был открыт Ристо Наатаненом в 1978 году.

Вре́мя затуха́ния люминесце́нции (также вре́мя высве́чивания) — параметр люминесценции, определяемый как время, в течение которого интенсивность люминесцентного свечения после снятия возбуждения люминесценции уменьшается в е раз.

Батмотропный эффект (bathmotropic effect, греч.: βαθμός — порог + τρόπος — направление действия, способ действия) — изменение возбудимости различных структур сердца.

Флюорогра́фия органов грудной клетки — флюорографический метод рентгенодиагностики лёгких и органов грудной клетки, при котором рентгеновское изображение объекта переносится с флюоресцирующего экрана на фотоплёнку относительно небольших размеров. Применяют для выявления заболеваний органов грудной клетки, преимущественно при массовых обследованиях (скрининге). На снимке отчетливо видны искажения в плотности тканей легких. Места с повышенной плотностью сигнализируют о наличиях проблем. По сравнению…

Восприятие глубины, дифференциальное восприятие расстояния (от лат. differentia – разность, различие) — зрительная способность воспринимать действительность в её трёх измерениях, воспринимать расстояние до объекта.

Интерферо́метр Ма́ха — Це́ндера — модификация интерферометра Жамена, двухлучевой интерферометр, применяемый для анализа плазмы и газовых потоков в дискретном исполнении (с помощью зеркал и линз) и в электрооптических модуляторах в объемном и планарном.