Продолжим построение выкройки-основы плечевого изделия, а именно построение полочки.

Для облегчения своей задачи, вы можете воспользоваться таблицами-калькуляторами для точного подсчета конструкции или готовой параметрической выкройкой.

Готовое решение:

Таблица-калькулятор для расчета конструкции плечевого изделия и рукава

Вы вводите свои мерки, а программа автоматически просчитывает все формулы. Вам не придется считать в уме или на калькуляторе и бояться сделать ошибку в подсчете.

Параметрическя выкройка-основа женского плечевого изделия и рукава

Выкройка разработана в программе Valentina.

Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

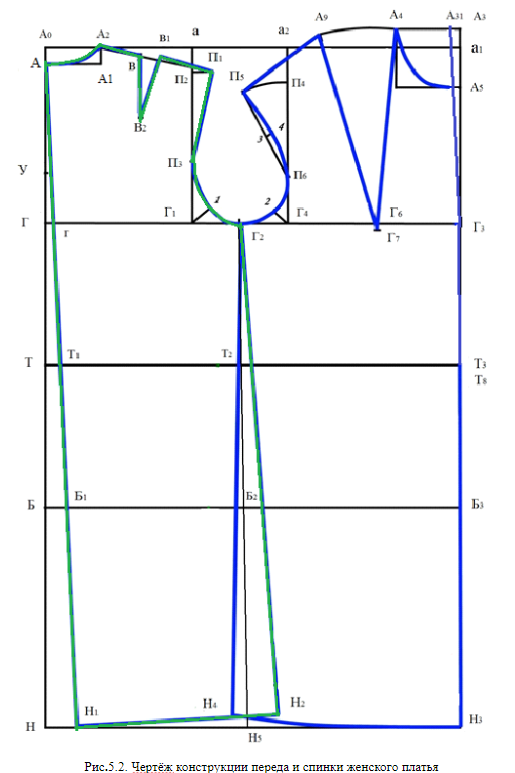

Построение полочки

17. На линии груди от точки Г1 влево отметим отрезок Г1Г6, который можно определить двумя способами: Г1Г6 = 0,5Г1Г4 — 0,5 см или Г1Г6 = мерка Цг + (0,5-1 см) = 9 + 0,5 = 9,5. Из полученной точки Г6 вниз проводим вертикаль. Ее пересечение с линией талии отмечаем точкой Т6.

18. Положение вершины горловины определяем относительно линии талии. От точки Т1 вверх откладываем отрезок Т1А3 = мерка Дтп + прибавка Пдтс. Т1А3 = 43,8 + 0,5 = 44,3. Или мерка Дтп + прибавка Пдтп. К каких случаях мы берём Пдтс, и в каких Пдтп я рассказываю в в этой статье.

Если у вас перегибистая фигура или фигура с большой грудью и разница в мерках Дтс и Дтп большая(Дтп >Дтс более, чем на 4 см), то вершину горловины вы откладываете не от точки Т1, а от точки Т11.

Расстояние Т1Т11 — это спуск по линии талии. Он равен 0 — 2,5 см. Чем больше разница между мерками Дтс и Дтп, в пользу Дтп, тем больше спуск.

Такой же спуск делайте и по линии низа Н1Н11.

19. Ширину горловины полочки, равную ширине горловины спинки откладываем от точки А3 влево. А3А4 = АА2 = 6,5 см.

20. Глубину горловины откладываем от точки А3 вниз и ставим точку А5. А3А5 = А3А4 + 1 см = 6,5 + 1 = 7,5. Проводим линию горловины полочки плавной линией от точки А4 до точки А5.

21. Построим нагрудную вытачку. Для этого из точки А4 на линию Т6Г6 , радиусом А4Г7, равным мерке Вг, делаем засечку. А4Г7 = Вг = 26,2 см.

22. Далее из точки Г7, как из центра , тем же радиусом = Вг , через точку А4 влево проведем дугу. И на эту дугу из точки А4 отложим отрезок А4А9, равный раствору нагрудной вытачки. А4А9 = 2(Сг2 — Сг1) + 2 см = 2(48,4 – 44,4) + 2 = 10. По сути А4 А9 — это тоже радиус дуги.

А точка А9 — это точка пересечения двух дуг:

— дуги из точки Г7, радиусом = Вг

— и дуги из точки А4, радиусом = 2(Сг2 — Сг1) + 2 см

23. Для определения вершины проймы полочки от точки Г4 вверх по линии Г4а2 отложим отрезок Г4П4 = Г3П2 – 1 см. Величину Г3П2 измеряем линейкой на чертеже.

24. Вспомогательную точку П6 находим разделив отрезок Г4П4 на 3. Г4П6 = Г4П4/3.

25. От точки П6, через точку П4 проведем дугу влево. П6П5 = П6П4.

26. От точки А9 на этой дуге делаем засечку, радиусом равным ширине плеча Шп, при этом получим точку пересечения двух дуг П5. П5 является конечной плечевой точкой. Точки А9 и П5 соединяем прямой линией – это у нас плечевой срез полочки.

27. Положение вытачки на плечевом срезе полочки равно положению вытачки на спинке. Значит, отрезок А9П7 равен отрезку А2И на спинке. А9П7 = А2И.

Теперь от точки А4 влево-вниз делаем засечку радиусом, равным А9П7. А из точки Г7 делаем засечку вправо-вверх, радиусом = Г7П7. Точку пересечения этих двух засечек назовем А8. Соединяем точку А8 с точкой Г7 прямой линией и точку П7 с точкой Г7 тоже прямой линией. Это две стороны нагрудной вытачки. А точку А8 соединяем с точкой А4 — это участок плечевого шва полочки до вытачки.

28. Из точки Г4 проведем биссектрису Г4с = 0,2 Шпр. Г4с = 0,2Г4Г3 = 0,2 × 10,1= 2,02. Для оформления красивой линии проймы полочки точки П6 и П5 соединяем и из середины этого отрезка восстанавливаем перпендикуляр равный 1 см(д-е = 1 см). Через точки П5, е, П6, с,Г2 проведем плавную линию проймы. Из точки Г2 вниз проведем вертикальную линию и на ее пересечении с линией талии поставим точку Т2, с линией бедер – точку Б2, с линией низа – точку Н2.

29. Сумма растворов вытачек на линии талии равна разности между шириной изделия(в готовом виде) по линии груди и по линии талии. Эту разность и будем забирать в вытачки. ∑В(сумма вытачек) = (Сг3 + Пг) – (Ст + Пт) = (46 + 4) – (35,9 + 1) = 13,1.

30. Найдем положение бокового среза по линии талии. Для этого от точки Т2 влево и вправо отложим расстояния Т2Т3 = Т2Т4 = ¼∑В = ¼ × 13,4 = 3,27 ≈3,3 см

31. Для того, чтобы узнать положение боковых срезов спинки и полочки подставим свои мерки и прибавки вот в такую формулу: ((Сг3+Пг)-(Сб+Пб))/2. Если ваш результат будет положительным, значит отрезок Б2Б3 откладываем влево, а отрезок Б2Б4 откладываем вправо. Если ваш результат будет отрицательным, например -0,5 как в моем примере, значит отрезок Б2Б3=0,5 откладываем вправо, а отрезок Б2Б4=0,5 влево. Если ваш результат будет равен нулю, значит точки Б3 и Б4 совпадут с точкой Б2. Просто у всех разные фигуры: у кого-то большая грудь и узкие бедра, у кого-то наоборот.

32. Если ваше изделие будет прямым книзу, то ширина спинки и полочки по линии низа будет равна ширине по линии бедер. НН3 = ББ3 и Н1Н4 = Б1Б4. Если изделие немного расклешенное, то в зависимости от модели и длины НН3 = ББ3 + (1 – 2,5 см) и Н1Н4 = Б1Б4 = (1 – 2,5 см). Теперь можно оформить линии боковых срезов: спинки через точки Г2,Т3,Б3,Н3 и полочки через точки Г2Т4Б4Н4 красивыми плавными линиями.

33. Положение вытачки на линии талии спинки находим, отступив от точки Т вправо расстояние ТТ5 = 0,5ТТ3. То есть точка Т5 находится на середине отрезка ТТ3. Из точки Т5 вверх и вниз проведем вертикальную линию до пересечения с линией груди и линией бедер.

34. От точки Т5 влево и вправо отложим 1/3 суммы растворов вытачек. 1/3 ∑В = 1/3 × 13,1 = 4,3 см. Значит, от точки Т5 влево и вправо откладываем по 2,18 см. Верхний конец вытачки жж1 располагаем ниже линии груди на 2 – 3 см, а нижний конец зз1 – выше линии бедер на 5 см.

35. Раствор вытачки на линии талии полочки равен 1/6 суммы растворов вытачек. 1/6 ∑В = 1/6 × 13,1 = 2,18 см. От точки Т6 влево и вправо откладываем по 1,09 см. Если вы делали спуск по линии талии, то раствор вытачки откладывайте от линии спуска, как показано на чертеже.

Верхний конец вытачки располагаем ниже точки Г7 на 2 – 3 см, а нижний конец – выше линии бедер на 5 см.

Оформляем вытачки плавными, красивыми линиями.

Вот так шаг за шагом мы с вами построили выкройку основу.

Это базовая выкройка, с помощью которой можно сконструировать различные фасоны платья, сарафана, блузки, жакета или даже пальто. И конечно не забываем про рукав. Построение различных фасонов рукава делаем с помощью базовой выкройки-основы рукава.

Желаю успехов! Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания пишите в комментариях или на e-mail.

[avtor]

Верхние контурные линии

Правильное

нанесение верхних контурных линий (рис. 111-2) АА₂ — ростка, А₅А₄ — горловины, А₂П₁ и А₄П₅₁ — плечевых срезов, а также среза проймы П₁П₃1Г₂2П₆П₅₁ имеет решающее значение для посадки изделия на фигуре человека. К верхней части тела (опорной поверхности) одежда обычно плотно прилегает, поэтому для верхних контурных линий деталей одежды необходимо найти наиболее точное соответствие их размеров и формы размерам и форме человеческого тела.

Задача сводится, с одной стороны, к нахождению формы и размеров каждого контура и, с другой стороны, к определению их положения относительно исходных линий сетки чертежа и взаимной увязки контуров деталей спинки и полочки.

Верхние срезы спинки

Контур ростка

наносят, предварительно определяя его ширину и высоту, а затем найденную точку (вершину ростка) соединяют с точкой середины ростка вогнутой кривой.

Для расчетов ширины ростка используют мерку Сш или Сг. Высоту ростка часто определяют на основе его ширины (табл. 111-3).

Форма кривой ростка, вследствие развития трапециевидной мышцы, напоминает четверть эллипса. Ординаты этой кривой относительно горизонтальной линии ростка изменяются вначале незначительно, а по мере приближения к вершине ростка — круто (рис. 111-3, а).

Вершина

ростка одновременно служит высшей точкой плечевого среза спинки.

Положение наружного конца плечевого среза

спинки определяют, используя различные измерения фигуры и графические построения. Часто для этой цели применяют мерки высоты плеча Вп или Вп.к. Так, по типовой методике сначала определяют скос плеча Р₃С (см. рис. 111-3, б) Р₃С = Вп — (П₁ + П₂ + П₃), где П₁ — припуск на посадку спинки по пройме; П₂ — припуск на толщину плечевой прокладки; П₃ — припуск на перемещение плечевого шва в сторону полочки.

Использование проекционной мерки Вп для нахождения скоса плечевого среза не дает возможности точного построения чертежа. На положение конца плечевого среза спинки влияет не только проекционная мерка Вп, но и перемещение плечевой точки в горизонтальной плоскости (разворот плеч, т. е. смещение плечевых точек вперед), а также кривизна спины. Этим и объясняется введение в формулу поправочных коэффициентов (припуск П₃ на перемещение плечевого шва).

Отдельные

методики определяют скос плечевого среза спинки без использования мерки Вп, заменив ее расстоянием Б₂О от линии глубины проймы (рис. 111-3, в).

Б₂О = Сг/4 + Р/20 + П/3.

Найдя скос плеча точку С (см. рис. 111-3, б) или О (см. рис. 111-3, в), ее соединяют с вершиной ростка прямой и на продолжении плечевого среза откладывают величину расширения спинки по линии плеч. Расширение спинки определяют на основе простейших расчетов: ОО₁ равно Сг/20 или, принимая как некоторую постоянную величину СС₁, устанавливаемую в зависимости от вида изделия и моды, равной 2,0 — 3,5 см.

Другой способ построения плечевого среза спинки предложен в единой методике ЦНИИШП. Из точки вершины ростка А₂ радиусом, равным мерке ширины плеча Шп, и из точки пересечения вертикали I — I с линией талии Т₀ радиусом, равным мерке Вп.к, проводят дуги, точка пересечения которых П и является плечевой точкой (рис. 111-3, г) А₂П = Шп, Т₀П = В + П₁, где П₁ — припуск на толщину плечевой прокладки, принимаемый для платья равным 0, пиджака и жакета — 0,5 см, демисезонного пальто — 1,0 см.

Для зимних изделий к этому припуску прибавляют дополнительно припуск, равный 0,5 δ, учитывающий толщину утепляющей прокладки δ.

Точки А₂ и П соединяют прямой. Точка П в зависимости от ширины спинки может быть расположена на вертикальной линии, определяющей ширину спинки, влево или вправо от нее. Наружный конец плечевого среза точку П₁ определяют после оформления выпуклости на лопатки.

Образование выпуклости на лопатки в спинке проектируют при помощи сутюживания, посадки или вытачек. Положение вершины выпуклости лопаток точки И (рис. 111-3, е) по высоте и ширине определяют по формулам АУ = 0,4Дт.с, УИ = Цл, где Дт.с — мерка длины спины до линии талии; Цл — мерка расстояния между центрами лопаток.

Из точки И, как из центра, радиусом, равным 11 см, описывают окружность. Суммарный раствор вытачек для образования необходимой выпуклости на лопатки для типовых фигур принимают равным 1,5 — 2,0 см.

Распределение суммарного раствора на выпуклость лопаток рекомендуется первоначально производить так, чтобы 1 см (по дуге окружности) приходился на пройму, а остальные 0,5 — 1,0 см (также по дуге окружности) — на плечевой срез.

При построении основы спинки раствор первой вытачки откладывают в обе стороны (по 0,5 см) от точки пересечения окружности, проведенной из точки И, с продолжением горизонтальной линии УИ и через полученные точки и точку И проводят прямые до пересечения с вертикальной линией II — II, определяющей ширину спинки. Раствор второй вытачки откладывают от прямой, соединяющей точку И с точкой, расположенной на расстоянии 1/4 — 1/3 длины плечевого среза от вершины ростка А₂.

Получившийся на линии плечевого среза раствор определяет величину посадки по плечевому срезу или раствора вытачки. Длина вытачки должна быть больше ее раствора в 3 — 4 раза, но не менее 5 — 6 см (рис. 111-3, ж).

Длину плечевого среза спинки определяют по формуле: А₂П₁ = А₂П + П₂, где П₂ — величина посадки или раствора вытачки.

Наружный конец плечевого среза спинки точку П₁ определяют, откладывая на продолжении прямой А₂П длину плечевого среза спинки А₂П₁. В Дополнениях к единой методике 1965 г. положение конца плечевого среза рекомендуется определять на пересечении двух дуг: П₃П₂, проведенной из точки П₃ (о нахождении точки П₃ см. ниже) и А₂П₁, проведенной из точки А₂ (рис. 111-3, е).

Оформление плечевого среза спинки, если в изделии предусмотрена вытачка, показано на рис. 111-3, ж.

Подобные построения позволяют получать точные результаты, если поверхность, облегаемая деталью, плоская или развертываемая.

Существуют и другие способы нахождения наружного конца плечевого среза. Например, для женского легкого платья эту точку определяют с помощью своеобразной дуговой мерки, обозначаемой ВпI, и снимаемой от линии измерения второго обхвата груди по границе сочленения рук с туловищем до плечевой точки (рис. 111-3, д). При построении развертки спинки сначала откладывают по вертикальной линии высоту плеча МП₁ = ВпI, а затем засечкой из точки вершины ростка А₂ на горизонтальной линии, проведенной из точки П₁, определяют положение наружного конца плечевого среза А₂П₂ = Шп + припуск на посадку плечевого среза спинки.

Наружный

конец плечевого среза является одновременно вершиной проймы спинки.

Положение линии глубины проймы по единой методике ЦНИИШП находят, исходя из положения точки П₂, лежащей на пересечении перпендикуляра из точки П₂ с вертикальной линией II — II (рис. 111-3, г). Считая, что глубина проймы зависит от двух переменных величин: вертикального диаметра проймы Øпр и ширины проймы Шпр (рис. 111-4), для ее определения предлагаются формулы 2-го вида по размерам, непосредственно не определяющим искомый размер детали:

- для мужской одежды П₂Г₁ = 0,125Сг + 0,4Шпр + Пс.пр + 7,4 + Псут,

- для женской одежды П₂Г₁ = 0,15СгI + 0,4Шпр + Пс.пр + 5,1+ Псут,

- для детской одежды П₂Г₁ = 0,25Сг + 0,4Шпр + Пс.пр + (0,4 — 0,8) + Псут,

где 0,125; 0,15 и 0,25 — предполагаемые коэффициенты связи глубины проймы изделия с мерками фигуры Сг или СгI; Шпр — ширина проймы; Пс.пр — припуск на свободу (углубление) проймы; 7,4; 5,1; (0,4 — 0,8) — постоянные величины; Псут — припуск на сутюживание по пройме.

Верхние срезы полочки

Построение

развертки полочки производят, как отмечалось выше, на том же чертеже, что и построение спинки, увязывая основные размеры полочки со спинкой. Построение начинают с нахождения положения высшей точки полочки (вершины горловины) относительно горизонтальной линии ростка.

Отрезок, определяющий уровень вершины горловины полочки относительно горизонтальной линии ростка спинки, принято называть «балансом» (см. рис. 111-5).

Баланс может быть положительным и отрицательным, т. е. вершина горловины полочки может располагаться выше или ниже горизонтальной линии ростка.

Определение «баланса» необходимо для уравновешивания передней и задней частей изделия и представляет собой весьма сложную задачу. Существует несколько способов определения «баланса». В одних случаях рассчитывают величину«баланса» для мужской одежды в зависимости от мерки положения корпуса Пк, определяя «баланс» как Пк/3 и откладывая его величину вниз от линии середины ростка. Этот способ применим только для частного случая — сутулых фигур.

В других случаях для нахождения положения вершины горловины используют мерку высоты груди Вг. Иногда положение вершины горловины определяют, пользуясь формулами 2-го вида, в зависимости от обхвата груди, роста и припуска, например, для пиджака Б₄А₃ = Сг/3 + Р/20 + П/3 — (0 — 1,0).

Постоянные величины в этой формуле принимают в зависимости от полноты фигуры: 0 — для очень большой полноты, 0,5 см — для большой и 1,0 см — для малой и средней полнот.

Наиболее полно учитываются факторы, определяющие «баланс», в формулах, предлагаемых единой методикой конструирования одежды ЦНИИШП.

- для мужской одежды б = (Dт.п — Сш/3 — Dт.с) : 2 + (0,3 — 0,8) = (Dт.п — Dт.с) : 2 — Сш/6 + (0,3 — 0,8);

- для женской одежды б = ([Dт.п — Сш/3 — Dт.с] + 0,2(СгII — СгI)) : 2 + (0,3 — 1,1) = ((Dт.п — Dт.с) + 0,2(СгII — СгI)) : 2 — Сш/6 + (0,3 — 1,1);

- одежды для мальчиков б = (Dт.п — Dт.с) : 2 — 0,2Сш + (0,9 — 2,4);

- одежды для девочек б = ((Dт.п — Dт.с) + (СгII — СгI)) : 2 — 0,2Сш + (0,1 — 1,9).

В этих формулах (0,3 — 0,8); (0,3 — 1,1); (0,9 — 2,4) и (0,1 — 1,9) — припуски, учитывающие увеличение длины полочки при огибании контура груди; (Dт.п = Сш/3) — уровень вершины горловины относительно линии талии (Сш/3 — длина ростка); Dт.с — уровень середины ростка относительно линии талии; СгII — СгI — разность полуобхватов груди второго и первого, с помощью которой учитывается горизонтальный баланс, изменяющийся в зависимости от размера фигуры и полноты.

Как видно из приведенных формул, величина баланса изменяется в зависимости от размера. Для женской одежды баланс меняется также и в зависимости от полноты*. Для малой полноты баланс получается больше, чем для средней и большой, так как СгI с увеличением полноты фигуры при одном и том же значении СгII увеличивается на 0,6 см (см. таблицы измерений).

При конструировании зимних изделий баланс по сравнению с демисезонными изделиями увеличивают. ЦНИИШП рекомендует увеличение баланса определять в зависимости от толщины утепляющей прокладки (на 0,6 б), а также конструкции и толщины мехового воротника (1,5 см для обычного отложного воротника и 2,0 см для шалевого воротника).

* В дополнениях к единой методике 1965 г. для расчёта баланса в мужской одежде предлагается уточнённая формула б = = (Dт.п — Dт.с) : 2 — Сш/6 + 0,5n — (0,7 — 0,2), где n — номер полноты (1 — малая, 2 — средняя, 3 — большая, 4 — очень большая).

Ни один из рассмотренных способов определения «баланса» не учитывает конструктивные особенности изделий. Проведенные исследования показывают, что немаловажное значение имеет расположение бокового шва по ширине проймы. Изменение положения бокового шва приводит к изменению баланса на 1 — 2 см.

Построение среза горловины полочки производят после нахождения ширины и глубины горловины. Ширину горловины полочки женской одежды обычно принимают равной ширине ростка. Для мужской одежды ее берут равной ширине ростка или меньше ширины ростка Г₁Г₂ = РР₁ — 0,5, а иногда больше его: А₃А₄ = АА₁ + (0,5 — 1,0), для пиджака — 0,5 см, для пальто — 1,0 см.

При обоснованиях

расчетов по определению ширины ростка и горловины чаще всего исходят из формы кривой (рис. 111-6, а), получаемой в результате сечения фигуры наклонной плоскостью, проходящей по основанию шеи на уровне шейной точки сзади и над яремной вырезкой спереди. При этом не учитывается влияние на размеры ширины ростка и горловины, наклона плеч, осанки фигуры, толщины плечевых накладок, особенностей покроя одежды и других факторов.

Как показали исследования, форма кривой (рис. 111-6, а) значительно отличается от формы фигуры, образуемой линией внутреннего контура развертки оболочки сложной по форме опорной поверхности фигуры и линиями разреза в середине спинки и полочки (рис. 111-6, б).

Если же развертку оболочки опорной поверхности построить с линиями разреза на плечах (с плечевым швом), фигура, образуемая линиями ростка спинки и горловины полочки, будет шире, но короче. При этом одноименные точки вершины ростка Р₂ и вершины горловины Г₂ будут, как правило, смещены одна относительно другой (рис. 111-6, в), так как линии плечевых срезов спинки Р₂С₁ и полочки Г₂С₃ не являются линиями симметрии опорной поверхности.

Глубину горловины определяют по-разному в зависимости от вида одежды и моды. Часто ее находят в зависимости от уже найденной ширины горловины.

А₄Г = А₃А₄ + 0,5 или А₄Г = А₃А₄ — 2,0 (рис. 111-6, г), где 0,5; 2,0 см — припуски на понижение или повышение линии горловины соответственно для низкого или высокого уступа лацкана.

Иногда при построении основы полочки глубину горловины рекомендуют определять в зависимости от измерения полуобхвата шеи: А₃А₅ = 0,45Сш (рис. 111-6, д).

Построение среза горловины выполняют с применением различных графических приемов, проводя линию по лекалам через дополнительно найденные вспомогательные точки или циркулем.

Рассмотрим для примера построение горловины полочки пиджака. Согласно одной методике, определяют вспомогательные точки Г₁ и Г₂ (см. рис. 111-б, г). Отрезок А₃Г₁ = Сг/10 откладывают вниз по вертикали от точки А₃, затем точку Г₁ соединяют с точкой А₄ вспомогательной прямой. По линии Г₁А₄ откладывают отрезок Г₁Г₂ = Г₁А₄/5.

Линию горловины проводят по лекалу через точки А₃ и Г₂ касательно к прямой Г₁Г в точке Г.

Согласно единой методике, из точек А₄ и А₅, определяющих соответственно ширину и глубину горловины, проводят дуги радиусом, равным А₃А₅, из точки их пересечения (т. 4) этим же радиусом проводят циркулем линию горловины А₄А₅ (см. рис. 111-б, д). Этот способ позволяет найти типовую форму линии горловины, которая может быть уточнена при изготовлении первичного образца модели в зависимости от вида одежды и моды.

Вершина горловины одновременно является также вершиной плечевого среза полочки.

Построение плечевого среза полочки

должно быть тесно увязано с построением плечевого среза спинки. Наклон плечевого среза полочки определяют или непосредственно по величине скоса плечевого среза спинки ГС₂ = Р₃С + 1,5 (рис. 111-7, а) или на основе простейших графических построений, выполненных исходя из положения плечевого среза спинки. Например, находят вспомогательные точки, лежащие на линии, определяющей ширину спинки, вниз по вертикали от точки О (рис. 111-7, б): ОО₂ = Б₂О/3, где Б₂О — отрезок, определяющий глубину проймы спинки. Иногда используют ранее найденные точки (точка К, рис. 111-7, в), с помощью которых определяли наклон плечевого среза спинки.

Эти способы нахождения наклона плечевого среза полочки очень просты, но не имеют никакого обоснования, а поэтому применимы лишь для отдельных частных случаев построения, для которых они разработаны.

Попытки найти универсальную зависимость наклона плечевого среза полочки для всех видов изделий независимо от покроя приводят к значительному усложнению расчетных формул. Так, в единой методике ЦНИИШП для этой цели предлагается ряд графических построений (рис. 111-7, г) и эмпирических формул 3-го вида. Построение ведется от линии глубины проймы (условной линии груди). Глубина проймы полочки определяется по формуле Г₄П₄ = П₂Г₁ — (0,2 — 0,3)П₄П₅ + (0,1 — 0,4), где П₂Г₁ — глубина проймы спинки (берется без припуска на посадку по пройме спинки); П₄П₅ — вспомогательный отрезок, откладываемый на перпендикуляре из точки П₄ к вертикали III — III, определяющей ширину полочки.

Отрезок П₄П₅ — предлагается, в свою очередь, определять по формуле:

- для мужской одежды П₄П₅ = Сг/20 + б/7 + 1,0,

- для женской одежды П₄П₅ = СгI/10 + б/7,

- где б — «баланс».

Далее на той же вертикальной линии III — III от точки Г₄ вверх откладывают отрезок Г₄П₄₁ = П₂Г₁ + (0,1 — 0,4).

Точку П₄₁ соединяют с точкой П₅ наклонной линией и считают, что она является геометрическим местом точек положения наружного конца плечевого среза полочки, который может лежать на этой линии или на ее продолжении.

Длину, плечевого среза полочки все методики определяют одинаково по длине плечевого шва в готовом изделии, т. е. равным мерке ширины плечевого ската Шп. Длину плечевого среза откладывают от вершины горловины по ранее найденной наклонной прямой (точки С₃, О₃, В₃ на рис. 111-7, а, б, в) или находят засечкой из вершины горловины на линии П₄₁П₅ (точка П₅₁) (рис. 111-7, г).

Описанный способ нахождения точки наружного конца плечевого среза полочки значительно сложнее, чем все предыдущие, но не имеет преимуществ перед ними. В Дополнениях к единой методике для этой цели предлагается использовать более простой графический способ засечек (рис. 111-7, д), сущность которого сводится к следующему.

Глубина проймы полочки Г₄П₄ равна глубине проймы спинки П₂Г₁. Величину П₂Г₁ берут без припуска на сутюживание посадки по пройме.

Точку касания проймы с вертикальной линией III — III определяющей ширину полочки, находят по формуле: Г₄П₆ = 0,3Шпр + 1,2, где Шпр — ширина проймы. От точки П₆ вправо по горизонтальной линии откладывают отрезок П₆П₆₀ = 0,6 см и находят вспомогательную точку П₆₀. Из этой точки проводят дугу радиусом П₆₀П₄ и на ней делают засечку из вершины горловины А₄₂ (в женских изделиях — А₄) радиусом А₄₂П₅₁, равным Шп, где Шп — мерка ширины плечевого ската.

Соединив точки А₄₂ (А₄) и П₅₁ прямой, получают линию плечевого среза полочки.

При окончательном оформлении контура плечевого среза полочки его наружный конец обычно несколько (на 0,5 — 0,6 см) смещают по линии проймы вниз, учитывая растяжение косого среза проймы полочки при обработке и изгиб плечевого ската у плечевой точки.

Верхняя вытачка в женской одежде

Для получения

выпуклой формы полочки в области груди в женской одежде проектируется верхняя вытачка. В вытачку убирают излишек ткани, образующийся в верхней части полочки (рис. 111-8, а).

Внутренний конец вытачки, называемый

центром раствора вытачки

, должен соответствовать положению выступающих точек груди, которое определяется двумя измерениями фигуры: высотой груди Вг и расстоянием между центрами груди Цг. Для нахождения центра раствора вытачки на чертеже (рис. 111-8, б) по линии глубины проймы откладывают от вертикали IV — IV отрезок Г₃Г₆ = Цг + Пм, где Пм — поправка на моду, учитывающая изменение расстояния между выступающими точками груди в зависимости от моды. В настоящее время эта поправка может быть принята равной 1,0 — 1,5 см. Через точку Г₆ проводят перпендикуляр к линии глубины проймы. Из точки вершины горловины А₄ делают засечку на этом перпендикуляре радиусом А₄Г₇, равным расстоянию от вершины горловины до центра раствора вытачки А₄Г₇ = Вг — АА₂, где Вг — мерка высоты груди, измеряемая от шейной точки А; АА₂ — длина ростка по кривой.

В зимних изделиях величину радиуса А₄Г₇ увеличивают на ту же величину, на которую увеличен «баланс».

Точка Г₇ в зависимости от величины припуска Пс.пр может лежать выше или ниже линии груди.

В зависимости от модели верхняя вытачка может располагаться на полочке по-разному. Типовым считается положение вытачки от плечевого среза, поэтому построение верхней вытачки на основе дается обычно применительно к этому ее положению.

Наружный конец вытачки на плечевом срезе располагают на расстоянии 3,5 — 4,0 см от вершины горловины. При этом одну из сторон вытачки направляют по долевой нити, что предупреждает растяжение шва вытачки при стачивании и во время носки. Для нахождения положения второго наружного конца вытачки на развертке полочки необходимо определить величину раствора вытачки.

Раствор вытачки

— расстояние между наружными концами вытачки. При различной длине вытачки величина раствора также различна. Поэтому при построении вытачки величину раствора определяют не между концами, а на условном расстоянии от центра раствора вытачки. Раствор вытачки рассчитывают или получают путем графических построений аналогично построению угла сутюживания в мужской одежде.

Рассмотрим один из способов построения верхней вытачки. Из центра раствора вытачки Г₇ радиусом, равным Г₇А₄ проводят дугу и на ней откладывают отрезок А₄А₈, равный 3,5 — 4,0 см. Точку А₈ соединяют прямой с точкой Г₇ — это и есть направление вытачки в готовом изделии и одна из сторон вытачки. Из точки Г₇ проводят вторую дугу радиусом Г₇Г₇₁ = 0,9Шг + (СгII — СгI) : 2, где Шг — мерка ширины груди; СгII — СгI — мерки второго и первого полуобхватов груди.

По хорде этой дуги от прямой Г₇А₄ влево откладывают раствор вытачки. Величину раствора вытачки определяют по формуле Г₇₁Г₇₂ = 1,5(СгII — СгI).

Как видно из формулы, величина раствора вытачки зависит от размера и полноты фигуры. С увеличением размера раствор вытачки увеличивается в среднем на 0,75 см. В одном размере раствор вытачки для фигуры малой полноты на 0,9 см больше, чем для средней, и на 1,8 см больше, чем для большой.

Через точки Г₇₂ и Г₇ проводят прямую до пересечения с дугой из точки А₄, точку пересечения обозначают П₇₀. По этой же дуге от точки П₇₀ вправо откладывают отрезок П₇₀А₉, равный А₄А₈, и обозначают точку А₉. Точка А₉ соответствует положению вершины горловины (т. А₄) при закрытой вытачке в плечевом срезе полочки.

Положение наружного конца плечевого среза (т. П₅₁) в женской одежде определяется так же, как и в мужской. Точку П₅₁ соединяют с точкой А₉ прямой. Точку пересечения этой прямой с линией Г₇П₇₀ обозначают П₇ — второй наружный конец вытачки. Уравнивают длину сторон вытачки: Г₇₀А₁₀ = Г₇П₇. Точку А₁₀ соединяют с вершиной горловины полочки А₄. Для более плавного образования выпуклости в области груди стороны вытачки оформляют соответственно плавными слегка выпуклыми линиями, не доводя их до центра раствора вытачки — точки Г₇ на 1 — 2 см (рис. 111-8, б).

Срез проймы

Правильное

нахождение формы, размеров и расположения проймы относительно других узлов определяет качество конструкции всего изделия.

Линия проймы у одежды с втачным рукавом располагается обычно по границе сочленения рук с туловищем и в готовом изделии представляет собой замкнутую пространственную кривую эллипсовидной формы.

В нижней части, в области подмышечной впадины линия проймы проходит ниже контура руки (рис. 111-9, а). Понижение проймы необходимо для обеспечения свободы движений рук, а также для удобства одевания рукавов изделий нижних слоев одежды. Поэтому припуск на понижение проймы дается для одежды 2-го слоя (легкого платья, пиджака, жакета) меньше (Пс.пр = 1 — 2 см), чем для одежды 3-го слоя (для пальто летнего и демисезонного Пс.пр = 2 — 4 см, для зимнего — Пс.пр = 4 см).

Верхняя часть линии проймы в готовом изделии опирается на плечи. На развертках спинки и полочки (рис. 111-9, б) линия проймы разомкнута. Верхними концами этой кривой являются уже найденные ранее наружные концы плечевых срезов спинки и полочки, соответствующие положению плечевой точки на фигуре.

Для построения развертки сложной кривой линии проймы, кроме плечевых точек, обычно задают еще ряд опорных точек.

Основной опорной точкой на полочке является точка П₆, лежащая на вертикали III — III на 4 — 5 см выше линии глубины проймы. В этой точке в лекалах делают контрольную надсечку для соединения рукава с проймой (передняя надсечка).

Аналогичной опорной точкой проймы на спинке является точка касания проймы с вертикальной линией II — II (т. П₃). Она расположена посередине проймы спинки или несколько ниже. Эта точка также используется в качестве контрольной надсечки для соединения рукава с проймой..

В нижней части срез проймы касается линии глубины проймы. Точка касания Г₂ должна располагаться посередине ширины проймы.

Для построения кривой линии проймы используется также и ряд вспомогательных точек. Так, для построения нижней части проймы находят точки, лежащие на биссектрисах прямых углов, образуемых горизонтальной линией глубины проймы с вертикалями, определяющими ширину спинки и полочки (точки 1 и 2).

В практике длину отрезка, определяющего положение вспомогательной точки на биссектрисе переднего угла проймы, всегда берут меньше (1,8 — 2,2см) биссектрисы заднего угла проймы (2,5 — 3,0 см). Например, отрезки Г₁1 = 0,15Шпр + 0,7, а Г₄2 = 0,15Шпр.

Верхнюю часть линии проймы полочки обычно проводят, предварительно соединив вершину проймы полочки с передней надсечкой вспомогательной прямой. Прямую делят пополам и на перпендикуляре к этой прямой откладывают величину прогиба 3 — 4, который определяют как постоянную величину (0,7 — 0,9 см) или берут его равным 1/20 П₅₁П₆.

Верхние контурные линии

К

верхней части тела (опорной

поверхности) одежда обычно плотно

прилегает, поэтому размеры

и форма верхних контурных линий деталей

одежды должны наиболее точно соответствовать

размерам и форме тела человека

с учетом нижележащего пакета одежды.

Задача

сводится,

-

с

одной стороны, к нахождению формы и

размеров каждой контурной

линии, -

а с другой — к

определению ее положения относительно

исходных линий сетки чертежа и -

взаимной увязке

контуров деталей спинки и полочки.

Рис

2

Построение

контурной линии горловины и плечевого

среза спинки:

— по

ЕМКО СЭВ; б

— по

методике МТИЛП; г,

д — по

методике ЦНИИШП

Верхние

срезы

спинки.

Построение верхних

срезов спинки обычно начинают с

построения

линии

горловины

спинки

Линию

горловины спинки наносят, предварительно

определив ее

ширину и высоту. Для расчета ширины

горловины спинки используют

размерный признак обхвата шеи Ош

(Т13).

Высоту

горловины

спинки часто определяют на основе ее

ширины пропорционально обхвату шеи

Ош

или на основе разности двух размерных

признаков, определяющих длину спины до

талии: Д

ТС

1

— от точки основания шеи (Т43)

и Д ТС

(Т40)

– шейной точки.

Для

разрезной спинки перед построением

линии горловины производят отведение

средней линии спинки вверху вправо. В

этом случае линию горловины строят

перпендикулярно

отведенной средней линии спинки.

|

11-12 |

(0,18-0,19) |

АА1 |

СШ/3 |

|

12 – 121 |

(0.05 – 0.07) |

А1А2 |

0.15СШ |

Контурную

линию горловины спинки чаще всего

аппроксимируют

дугой окружности, используя способ

радиусографии,

или с помощью проективного дискриминанта

(рис. 2)

Расстояние до

точки касания

|

11 |

0.25 |

Радиус дуги

|

R(112 |

0.24 |

||

|

R(121 |

0.24 |

||

|

R |

0.24 |

Вершина

горловины спинки одновременно является

высшей точкой

плечевого среза спинки.

Линия

плечевого

среза.

Положение

наружного конца

плечевого среза спинки

определяют

исходя из положения плечевой

точки, используя различные размерные

признаки и графические

построения.

Например,

по методике СЭВ для этой цели используют

размерный признак обхвата

плеча через плечевой сустав Т38

(дуга через наивысшую точку плечевого

сустава)

Часто

положение плечевой точки определяют

способом дуг и засечек, используя

размерные признаки: Вп.

к. (Т41)

– высоту плеча косую и Ш п

(Т

31)

ширину плечевою ската (рис

2)

Плечевая

точка при

этом

находится на пересечении

дуг первого радиуса из точки вершины

горловины А2

и

второго — из

точки на линии талии Т1

(см.

рис. 3).

|

На |

По |

||

|

33-13 |

(0.49-0,5) |

ТП0 |

(ВШТ-ВЛТ)+ПДТС-1,5+Ур |

|

R(332-14) |

332-13 |

А2П |

ШП |

|

13-14 |

(3,5-4) |

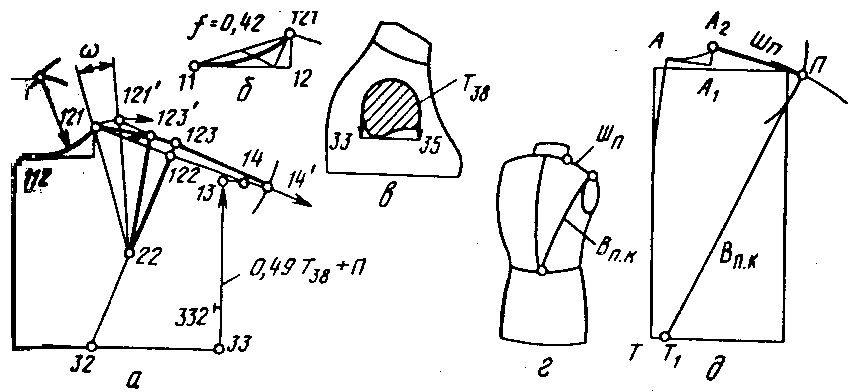

Рис.

3. Построение вытачки от плечевого среза

спинки

Вытачка

о

т плечевого

среза

спинки.

Образование

выпуклости на спинке для облегания

лопаток проектируют

с помощью различных средств:

-

нижнего

и верхнего отведения и сутюживания

спинки

по

среднему срезу, -

посадки по пройме

и плечевому срезу или -

вытачки от плечевого

среза.

Положение

точки 32

—

центра выпуклости лопаток обычно

определяют с помощью приближенных

формул 2-го вида: по высоте в зависимости

от размерного признака длины талии

спины Д ТС

(Т40),

а по ширине, приближенно равной ширине

горловины спинки.

|

31 – 32 |

0.17 Т47 |

УИ |

0,4 ШС |

Расстояние до

правого левого конца

вытачки на плечевом срезе

|

121-122 |

(0,4-0,5) (121-14) |

А2а1 |

(¼- |

Построение

вытачки от плечевого среза спинки по

ЕМКО СЭВ производят относительно точки

22, расположенной на середине прямой,

соединяющей точку 32

с

серединой плечевого среза спинки —

точкой 122.

Длина вытачки

|

32-22 |

0,5(122-32) |

а1И1 |

7 – 8 см |

Величина раствора

вытачки

|

122-22-122’ |

10…14˚ |

а1а2 |

2,5 – 3,5 см |

Конец плечевого

среза при раскрытой вытачке

|

R |

122’ — |

ПП1 |

а1а2 |

Конец плечевого

среза при закрытой вытачке

|

R 22-141 |

22 — 14’ |

R |

А2П |

|

R |

121-14 |

R |

И1П1 |

Уравнивают стороны

вытачек

Наружный конец

плечевого среза спинки является

одновременно вершиной проймы спинки.

Баланс

изделия.

БАЛАНСОМ называют

соотношение уровней одноименных точек

при развертке на плоскость передней и

задней частей изделия

Переднезадний

баланс обеспечивает равновесие передней

и задней частей изделия на фигуре.

Боковой

— равновесие центральных и боковых

частей

Построение

чертежа развертки полочки выполняют

обычно на том же чертеже, что и построение

чертежа развертки спинки, увязывая их

основные размеры. Построение часто

начинают с нахождения положения высшей

точки горловины полочки (вершины

горловины) — точки 16

—

относительно

горизонтальной

линии основания горловины спинки 1,

линии груди 3 или

линии

талии 4.

Точки

вершины горловины полочки 16

и

спинки 121

в

готовом изделии должны совпадать с

антропометрической точкой основания

шеи ОШ

на

поверхности фигуры человека.

Рис 4.

Отрезок,

определяющий уровень вершины горловины

полочки относительно

горизонтальной

линии основания горловины спинки,

принято называть переднезадним

балансом.

Баланс

может быть положительным и отрицательным,

т. е. вершина горловины полочки может

располагаться выше или ниже горизонтальной

линии основания горловины спинки.

Существуют

различные способы

его определения.

1

—

Наиболее логично определять величину

баланса разностью двух размерных

признаков: длины талии спереди первой

(Т61)

и длины талии спины первой (Т43),

снимаемых от одной и той же

антропометрической точки, например

от точки основания шеи ОШ, лежащей на

границе передней и задней одежды (точек

соединения вершин горловины спинки 121

и

полочки 16),

т.

е.

бп.

з.

= Т61

— Т 43

2

—

В силу сложившейся традиции более

наглядным является определение

переднезаднего баланса как разности

размерных признаков Т61

и

Т40:

бп.

з.=Т61

– Т40=

Т36

– Т76

– Т40

Величина баланса

зависит от

-

осанки фигуры:

увеличивается для фигур с выпрямленной

осанкой и уменьшается для фигур с

сутуловатой осанкой, различные

способы его определения. -

размера фигуры,

-

полнотой группы

и -

практически

не зависит от роста, что является одним

из недостатков этих

формул, так как

с изменением роста меняется средняя

величина основного признака,

определяющего осанку, — положения

корпуса Т 74.

Исследования

показывают, что на величину переднезаднего

баланса

влияет также положение бокового шва и

другие факторы.

Верхние

срезы полочки.

Горловина

полочки

Ширину

горловины

полочки

женской

и мужской

одежды обычно принимают равной ширине

горловины спинки.

При

обоснованиях расчетов по определению

ширины горловины

спинки и полочки чаще всего исходят из

формы кривой (рис.

5 а), получаемой в результате сечения

фигуры наклонной

плоскостью, проходящей по основанию

шеи на уровне шейной

точки сзади и над яремной вырезкой

спереди. При этом не учитывается

влияние на размеры ширины горловины

наклона плеч,

осанки

фигуры, толщины плечевых накладок,

особенностей покроя одежды

и других факторов.

В

действительности, как показано

Г.Л.Труханом,

форма той кривой зрительно отличается

от формы кривой, образуемой линией

внутреннего

контура развертки оболочки опорной

поверхности фигуры с линиями

разреза

по середине спинки

и

полочки (рис. 5,б). Если же развертку

оболочки опорной поверхности фигуры

построить с линиями разреза на плечах

(с

плечевым швом), одноименные точки вершины

горловины

спинки 121

и

полочки

16 будут, как

правило,

смещены одна относительно другой (рис.

5,

в), так как линии плечевых срезов спинки

121—14′

и

полочки 16—14″

не

являются линиями

симметрии опорной поверхности фигуры.

Рис.

5

На

основе анализа укладок оболочек

поверхности

макета женской фигуры типового

телосложения теоретически установлено

и проверено на практике, что ширина

горловины полочки женского

платья

на фигуры типового телосложения

должна быть всегда

меньше ширины горловины спинки.

|

361-371’ |

0,18 Т13 |

Глубина

горловины

полочки

зависит

от вида одежды и

моды.

Чаще

всего ее находят в зависимости от ее

ширины или как часть размерного

признака обхвата шеи

|

16-161 |

(0.19 – 0.215) |

А4А5 |

0,45СШ |

Построение

контура горловины способом радиусографии.

Этот

способ позволяет найти типовую форму

линии горловины, которая может быть

уточнена в зависимости

от вида одежды и моды.

Плечевая

линия

полочки.

Вершина

горловины одновременно

является вершиной плечевого среза

полочки.

Построение

плечевого

среза полочки должно быть тесно увязано

с построением плечевого

среза спинки. Наклон плечевого среза

полочки определяют

обычно на основе простейших графических

построений, выполненных

с учетом расположения плечевого среза

спинки,

или

тем

же способом, каким определяют положение

плечевой точки спинки

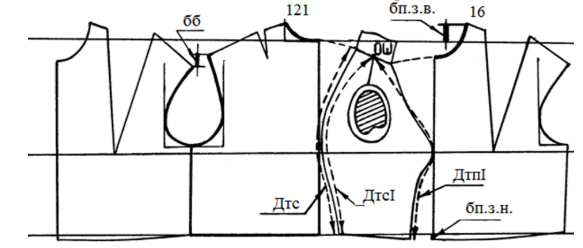

Рис

6. Построение верхней вытачки на полочке

по методикам:

ЕМКО

СЭВ и ЦНИИШП.

Вспомогательный

отрезок

|

35-15 |

(0,43-0,45 |

А3А30 |

ВТОШ. |

Длина плечевого

среза полочки

|

16-14” |

121-14 c |

А3П3 |

Ш |

В

е р х н я я в ы т а ч к а

.

Для

получения выпуклой формы полочки в

области груди женской одежде проектируют

верхнюю вытачку. В вытачку убирают

излишек ткани, образующийся при облегании

выпуклости груди .

Внутренний

конец верхней вытачки, называемый

центром раствора вытачки, должен

соответствовать положению сосковой

точки (выступающей) точки груди 36, которое

определяется двумя измерениями фигуры:

высотой

груди В г(Т35)

и

расстоянием

между центрами груди Цг

(Т46).

В

зависимости от способа построения и

модели верхняя вытачка может располагаться

по-разному. Типовым считается ее

положение от плечевого среза. Поэтому

построение верхней вытачки на чертеже

основы дается обычно применительно к

этому ее положению .

В

ЕМКО СЭВ построение

верхней вытачки производится от средней

передней линии

(см рис. 6)

Расстояние от

средней передней линии до центра груди

на уровне линии талии

|

47-46 |

0,5Т46+ |

Т04Т6 |

ЦГ+ПЦГ |

Расстояние

от линии талии до центра раствора вытачки

|

46-36 |

Т36 |

Т6Г1 |

Д |

Радиус вспомогательной

дуги

|

36-372 |

Т35 |

Г1Г2 |

ВГ |

Положение

наружного конца вытачки на плечевом

срезе определяют,

как и на спинке, на расстоянии (0,25—0,3)

длины плечевого среза от вершины

горловины переда — точки А3

(16).

При

этом целесообразно одну из сторон

вытачки направить вдоль нити основы,

что предупреждает растяжение шва вытачки

при ее стачивания и в процессе эксплуатации

одежды. Для нахождения положения

второго наружного конца вытачки на

чертеже

полочки необходимо определить раствор

вытачки.

Раствор

вытачки

—

расстояние между ее наружными концами.

При

различной длине вытачки ее раствор

также различен, поэтому при построении

вытачки раствор обычно определяют не

между

концами, а на определенном расстоянии

от центра вытачки. Наиболее

целесообразно рассчитывать раствор

верхней вытачки полочки

на уровне верхнего основания грудных

желез, определяемом

разностью размерных признаков высоты

груди ВГ

(Т35)

и

высоты

проймы спереди ВПР.П(Т34).

Раствор

верхней вытачки при этом логично

определять разностью размерных

признаков обхватов груди второго ОГ

2

(Т15)

и первого 0Г1

(Т!4).

|

372-372’ |

(0.3…0.5) |

Г 2Г21 |

(С Г2 |

Как

видно, раствор верхней вытачки переда

зависит

от размера и полнотной группы и

определяется соотношением

межразмерной и межполнотной разности

размерных признаков

Т15

и Т14.

С

увеличением размера раствор вытачки

увеличивается в среднем

на 0,5 см. В изделии одного размера раствор

вытачки для фигур 1-й полнотной группы

на 0,4 см больше, чем для 2-й, и на

0,8 см больше, чем для фигур 3-й полнотной

группы.

Линия

проймы.

Правильное

определение формы, размеров

и расположения проймы во многом определяет

качество конструкции

изделия в целом.

Линия

проймы в одежде с втачным рукавом

располагается обычно

на границе сочленения руки с туловищем

и в готовом изделии

представляет собой замкнутую

пространственную кривую эллипсовидной

формы.

В

нижней части, в области подмышечной

впадины, линия проймы проходит ниже

контура руки. Понижение линии проймы

необходимо для

-

обеспечения

свободы

движений рук, а также -

удобства

надевания изделий нижних

слоев одежды.

Рис.7

Линия

проймы в одежде с втачным рукавом

На

чертежах спинки и полочки

линия

проймы разомкнута.

Верхними концами этой кривой являются

найденные ранее точки наружных концов

плечевых срезов спинки 14′

и

полочки

14″.

Чтобы

построить сложную контурную кривую

проймы, задают

положение ряда опорных точек. Две из

них — точки П5

и

П7

(332 и

352)

— располагаются

на вертикалях 3

и

5, ограничивающих

пройму спинки и полочки. Они выполняют

роль контрольных

точек (надсечек) при

соединении

рукава с проймой (задняя

и передняя надсечки). Третья опорная

точка Г8

(341) является

точкой касания нижнего участка проймы

горизонтальной линии

глубины проймы Г5Г6

(331—351). Положение

этой точки определяют

в зависимости от ширины проймы, исходя

из

соотношения 0,62 : 0,38,

или же смещают ее несколько вперед,

пользуясь эмпирическими

расчетами .

Оформление

контурной линии нижнего участка проймы

(332—

341—352)

наиболее точно выполняется способом

радиусографии. В

других случаях линию проймы проводят

в виде плавной лекальной

кривой, определив предварительно тем

или иным путем положение

надсечек (точки П5

и П7)

и вспомогательных точек 1

и

2,

лежащих

на биссектрисах заднего и переднего

углов проймы.

Верхние

участки кривой линии проймы проводят,

подбирая дуги

окружностей, проективные дискриминанты

или задав положение

вспомогательных точек стрелами прогиба

кривых.

Линия

полузаноса и средняя линия спинки.

Линия

полузаноса.

Эта

линия представляет собой след на

вертикальную плоскость,

проекцию линии, проходящей в готовом

изделии по линии

симметрии торса фигуры спереди. Линии

полузаноса на чертежах

изделий’ женской

одежды

с цельным или разрезным передом

всегда совпадают с исходной вертикальной

линией.

Форма

линии полузаноса в полочках мужской

верхней одежды может

быть различной. Она зависит от

-

исходных

условий

построения чертежа, -

проектируемой

ВТО

полочки по борту (угла сутюживания) *, -

размера

и полнотной

группы фигуры.

В

верхней части (выше линии груди) линия

полузаноса в большей

или меньшей степени отклоняется от

вертикали, т. е. имеет скос

в сторону проймы, что объясняется

кривизной грудного контура

фигуры и величиной угла сутюживания

борта.

|

Скос 47-471 Рис 8

47-461

47-46

* |

|

Рис 8.

Средняя

Если

На (рис |

Рис

9.

Отведение

средней линии необходимо для

удлинения спинки и лучшего облегания

лопаток.

Величина

отведения на уровне линии талии обычно

равна (1/4—1/2)

размерного

признака глубины талии первой.

В

женских изделиях с неразрезной спинкой

скос средней линии спинки принимают

всегда меньше (0,75—1 см), чем в мужских

(1,5—2,5 см), что отчасти объясняется

большим выступанием ягодиц

в женских фигурах, чем в мужских.

Если

спинка со средним швом посередине, то

линию среднего среза

проводят, как правило, с прогибом по

линии талии и отведением

ее вверху (рис 9,в,

г).

Средний

шов в изделии позволяет

достичь необходимого облегания изделием

фигуры в области лопаток,

талии и бедер.

При

построении линии среднего среза спинки

прежде всего определяют

начало его скоса с учетом расстояния

от шейной точки до

выступающих точек лопаток. Затем

определяют величину отведения

средней линии спинки .

Следует

обратить внимание на то, что при наклонном

положении

средней

линии спинки (независимо от силуэта

одежды и наличия

среднего шва) линии талии, бедер и низа

на чертеже (в точках 411,

511 и

911)

всегда

должны располагаться под

прямым углом

к средней линии (или срезу) спинки. В

изделиях прилегающего

и полуприлегающего силуэтов линия талии

составляет прямой

угол с частью средней линии спинки,

расположенной ниже

линии талии.

Линии

боковых срезов.

Положение

и форма боковых швов в

одежде непостоянны и изменяются в

зависимости от

-

вида одежды,

-

силуэта,

-

телосложения

человека, -

модели,

-

наличия других

швов, -

расположения

вытачек по линии талии, -

покроя

рукава и других факторов.

Положение

бокового шва определяется положением

его вершины

на линии проймы исходя из того, что в

готовом изделии боковой

шов должен всегда располагаться отвесно

вдоль боковой части

туловища.

Вершина бокового

шва

В

верхней мужской и женской одежде прямого

силуэта вершину бокового шва

располагают ближе к середине проймы на

расстоянии

2—5 см от вертикали, ограничивающей

пройму спинки. В

этом случае боковые швы имеют лишь

конструктивное значение (с

их помощью создается необходимая

объемная форма изделия) и они практически

не видны со стороны спинки.

В

изделиях верхней одежды прилегающего

и полуприлегающего силуэтов (пиджак,

жакет, пальто) вершину бокового шва

всегда

располагают вблизи вертикали 3,

ограничивающей ширину проймы:

-

в

пиджаке — на расстоянии 0,5—1,5 см от

этой линии (рис. 10, а), -

жакете — 1,5—3 см,

-

пальто мужском—

1—3 см и -

пальто

женском —4—5 см (рис. 10, б).

В

этих изделиях шов

виден со стороны спинки и имеет по только

конструктивное,

но и декоративное значение. Смещение

бокового шва в сторону

спинки зрительно подчеркивает, стройность

фигуры.

При

конструировании женских платьев

независимо от степени прилегания изделия

по линии талии положение вершины бокового

шва располагают

от вертикали на расстоянии, равном

(0,3—0,5) ширины проймы, — отрезок 331—351.

Рис 10

Форма боковых

срезов зависит от силуэта:

в одежде

прямого

силуэта

они прямые,

в одежде

полуприлегающего

и прилегающего силуэтов

— криволинейные,

в большей или меньшей степени повторяющие

контуры фигуры.

Правильное

построение боковых срезов имеет большое

значение для обеспечения хорошего

качества посадки изделия на фигуре

человека. После стачивания боковых

срезов линии основных обхватов (груди,

талии, бедер), а также линии низа спинки

и полочки должны совпасть по боковым

швам и рас положиться в горизонтальных

плоскостях.

В результате

многолетней практики конструирования

одежды выработаны определенные правила,

которыми пользуются при построении

боковых срезов. Несмотря на это, построение

боковых срезов является непростой

задачей, поскольку они располагаются

на чертежах спинки и полочки иначе, чем

в готовом изделии или на эскизе модели.

Поэтому их окончательная форма и

расположение подлежат проверке и

уточнению при изготовлении первичных

образцов моделей.

Построение боковых

срезов всегда начинают со спинки. В

одежде прямого силуэта для этого

достаточно иметь положение только двух

точек: одной из них является вершина

бокового шва, вторая точка задается на

линии низа или бедер в зависимости от

силуэта и модели.

В изделиях

прямого силуэта боковой

срез спинки обычно располагают параллельно

средней линии спинки или

расширяют спинку внизу относительно

ее ширины по линии груди на 0,5—1 см. При

большом припуске на свободное облегание

по линии груди боковой срез полочки

может проходить под тем же углом, что и

боковой срез спинки, но только в

противоположную сторону, образуя заход

полочки

на спинку.

Величину

захода определяют отрезком 57—570 и

рассчитывают как разность ширины изделия

по линии бедер и

груди:

57

— 570 = (0.5Т19

+ П19)

— (0,5Т15

— 0,5 + П16).

В

изделиях прилегающего и полуприлегающего

силуэтов боковые

срезы проводят, предварительно определив

ширину деталей

изделий по линиям груди, талии, бедер и

низа.

Разницу

в ширине изделия по линиям груди и талии

(отрезок 47—470)

называют

суммарным

раствором вытачек по линии талии:

47

— 470 = (0,5Т15

— 0,5 + П16)

— (0,5Т18

+ П18).

Как

видно из предыдущей формулы, суммарный

раствор вытачек

по линии талии зависит от соотношения

размерных признаков обхватов груди

второго Т15

и талии Т18

и величин композиционных

припусков к полуобхватам груди П15

и П18.

При

прочих равных условиях больший раствор

выточек необходим в одежде для фигур

первой полнотной группы, для изделий

прилегающего силуэта раствор вытачек

больше, чем для изделий полуприлегающего

силуэта.

Распределение

суммарного раствора

47—470 в швы и вытачки зависит главным

образом от вида одежды, а также от модели.

Например, в женской

верхней одежде прилегающего и

полуприлегающего силуэтов его распределяют

обычно между задней вытачкой спинки,

боковым швом, боковой и передней вытачками

на полочке. При этом рекомендуется

следующее типовое распределение

суммарного раствора вытачек

в боковом шве —

0,5 (47—470),

в передней вытачке

— 0,2 (47—470),

в задней и боковой

вытачках— по 0,15 (47—470).

Положение передней

и боковой вытачек в одежде с поперечным

боковым карманом определяется его

положением на полочке. Положение задней

вытачки чаще всего определяется

расстоянием от вертикали 1, равным 0,4

ширины спинки. Раствор задней вытачки

откладывают симметрично относительно

осевой линии, проведенной перпендикулярно

линии талии. При этом верхний конец

вытачки должен располагаться ниже

горизонтали 3 не менее чем на 5 см, нижний

— выше горизонтали 5 не менее чем на 2

см.

В женских платьях

прилегающего силуэта суммарный раствор

вытачек по линии талии распределяют

так же, как и в верхней одежде. В изделиях

полуприлегающего силуэта боковой

вытачки нет. В этом случае рекомендуется

следующее распределение

в боковой шов —

0,5 (47—470),

растворы задней

и передней вытачек одинаковы и равны

по 0,25 (47—470).

Линии

боковых срезов спинки в мужской одежде

строят, используя проверенные практикой

соотношения ширины спинки и полочки на

уровне основных обхватов фигуры. Ширина

спинки по линии талии проектируется

обычно на 2,5—3,5 см меньше ее ширины по

линии груди, а по линии бедер и низа на

0,5—1,5 см больше ширины ее по линии талии

или равна ей.

Длину линий боковых

срезов спинки и полочки обязательно

уравнивают. В изделиях прямого силуэта

срезы, уравнивают от вершины бокового

шва до низа, в изделиях полуприлегающего

и прилегающего силуэтов — от вершины

бокового шва до линии талии и от линии

талии до низа.

Линии

талии и низа изделия.

Линии талин и низа

спинки всегда проводят под углом 90° к

средней линии спинки. В расклешенных

изделиях линия низа представляет собой

плавную выпуклую линию, перпендикулярную

средней линии и боковому срезу спинки.

Положение

линии

талии

полочки относительно линии талии спинки

зависит от телосложения фигуры (осанки,

выпуклости груди и живота и других

факторов).

В

мужской одежде для равновесного положения

изделия на фигурах типового телосложения

линия талии спереди располагается

обычно ниже, чем на спинке, на величину

Т04Т4.

Линию талии полочки проводят в этом

случае в виде ломаной линии Т5

Т6

Т4.

В женских изделиях, если линия талии

принимается за исходную горизонталь,

понижение линии талии спереди не

проектируют.

Для

построения линии

низа

полочки определяют положение нижней

точки бокового среза и длину полочки

по линии полузаноса. Срез низа полочки

на линии полузаноса располагается на

1,5—2,5 см ниже среза низа спинки на линии

ее середины. Исключение составляет

одежда из тканей с рисунком в четко

выраженную крупную клетку, где линия

низа полочки может быть направлена так

же, как и на спинке, т. е. по нити утка.

Нижние концы линий

бокового среза и полузаноса соединяют

вспомогательной прямой, а затем оформляют

срез низа в виде плавной выпуклой линии

.с прогибом посередине на 0,4—0,7 см.

Окончательную форму линии низа полочки

можно найти, совместив спинку и полочку

в нижней части боковых срезов.

Линия прореза

бокового кармана

и вытачки на

полочке

от линии талии.

Линия

прореза бокового кармана.

Положение бокового кармана на полочке

определяют, исходя из удобства пользования

им, положения линии талии и моды. Линия

прореза кармана может быть направлена

горизонтально (по ширине полочки),

вертикально (по длине полочки) или

наклонно.

Во всех случаях

середину линии прореза кармана располагают

ниже линии талии на расстоянии от нее,

несколько меньшем четверти размерного

признака длины талии спины Дт.с. (Т40 )

(табл).

В детской одежде

карман располагают несколько ближе к

линии талии вследствие относительно

меньшей длины верхних конечностей у

детей, чем у взрослых.

При нахождении

линии расположения горизонтального

кармана ориентируются обычно на вертикаль

5, касательную к пройме полочки. В мужской

одежде линию прореза кармана, расположенного

поперечно, чаще всего проводят, принимая

эту вертикаль за линию симметрии.

Положение и длина

линии прореза кармана относительно

линии талии

|

Вид одежды |

Расстояние от |

Длина прорези |

|

Женское Женский Мужское Мужской Пальто Платье Пальто |

В зависимости от

модели линия прореза кармана может быть

смещена на 1 —1,5 см в сторону полузаноса

или бокового шва.

При

построении БК женской верхней одежды

линию прореза кармана рекомендуется

располагать ближе к линии полузаноса

относительно точки /(: 0,25 длины линии

прореза в сторону линии бокового среза

и 0,75 ее длины в сторону линии полузаноса.

Линию прореза поперечно расположенного

кармана К41К4

проводят параллельно линии низа полочки.

Длина прореза

кармана определяется размером кисти

руки, а также видом изделия: для пальто

длину прореза кармана устанавливают

больше, чем для пиджака или жакета.

Рекомендации

ЦНИИШП для ориентировочного определения

длины прореза кармана в зависимости от

размерного признака обхвата груди

второго (СГІІ)

и вида одежды приведены в табл.

Для автоматизации

процессов обработки и сборки карманов

длину прореза унифицируют по группам

размеров: для изделий 88—96 размеров она

равна 15 см для пиджака и 16 см для пальто,

для изделий 100—108 размеров — соответственно

16 и 17 см и изделий 112—128 размеров— 17 и

18 см .

Вытачки

на полочке

от линии талии. В верхней одежде

прилегающего и полуприлегающего силуэтов

по линии талии на полочке проектируют

одну или две вытачки (переднюю и боковую).

Раствор каждой из вытачек в мужских

изделиях не превышает 1 — 1,5см, в женских

изделиях раствор вытачки 461—461′ может

Достигать в зависимости от полноты

фигуры и припуска на свободное облегание

по линии талии 2,5—3 см.

Расположение

вытачек обычно увязывают с расположением

линии прореза бокового кармана. При

поперечном расположении кармана нижние

концы обеих вытачек лежат на линии его

прореза: конец передней вытачки — на

расстоянии 0,,5—1,5см от переднего конца

кармана, боковой — на расстоянии от 0

(платье женское, пальто) до 2,5—4 см

(пиджак, мужское пальто) от вертикали,

касательной к пройме полочки. Переднюю

вытачку в изделиях из гладких тканей

направляют к центру выпуклости груди,

а из тканей в полоску или клетку —

вертикально, располагая ее верхний

конец в зависимости от моды на расстоянии

3—10 см от горизонтали 3. Нижние концы

обеих вытачек находятся на линии прореза

кармана, верхний конец боковой вытачки

отстоит на расстоянии 4—6 см от линии

глубины проймы.

В женских

платьях без боковых карманов переднюю

вытачку направляют по вертикали на

центр выпуклости груди.

Стороны вытачек,

как и боковых срезов спинок и полочек,

проводят чаще всего плавными вогнутыми

линиями.

3.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННЫХ

РАСЧЕТНЫХ СПОСОБОВ (МЕТОДИК) КОНСТРУИРОВАНИЯ

ОДЕЖДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

ПОНЯТИЕ О БАЗОВЫХ ОСНОВАХ

Понятие

о базовых основах конструкции

одежды и их классификация

Базовой

основой

(БО) конструкции одежды называется

рациональная

конструкция ее основных деталей (спинки,

полочки, рукава),

которая создается один раз в три-четыре

года с учетом современной

размерной типологии населения и

оптимальных припусков

(прибавок) на свободное облегание,

согласованных с перспективным

направлением моды. БО отражает типовое

положение и форму

основных формообразующих элементов

(швов, вытачек), а

в мужской и женской верхней одежде также

характер технологической

обработки для придания изделию объемной

формы.

Конструкции

БО разрабатывают по каждому виду одежды

с

подразделением по силуэтам, покроям,

половозрастным и размерно-полнотным

группам, видам материалов (ткань, трикотаж

и

т. д.). Силуэт и покрой определяют общие

характеристики объемно-пространственной

формы и конструктивного построения

одежды.

Методика

ЦНИИШП

— это методика Центрального

научно-исследовательского института

швейной промышленности (Москва)

ЕМКО

СЭВ

— Единая методика конструирования

одежды стран-членов бывшего Совета

Экономической Взаимопомощи. СЭВ —

межправительственная

экономическая организация, созданная

по решению экономического совещания

представителей Болгарии,

Венгрии,

Польши,

Румынии,

СССР

и Чехословакии.

Цель:

экономическое и научно-техническое

сотрудничество. Также разрабатывались

единые стандарты и нормы для стран-участниц:

-

СССР

(Союз

Советских Социалистических Республик) -

ПНР

(Польская

Народная Республика) -

ЧССР

(Чехословацкая

Социалистическая Республика) -

ВНР

(Венгерская

Народная Республика) -

СРР

(Социалистическая

Республика Румыния) -

НРБ

(Народная

Республика Болгария) -

ГДР

(Германская

Демократическая Республика), -

МНР

(Монгольская

Народная Республика), -

Республика

Куба, -

СРВ

(Социалистическая

Республика Вьетнам)

ОСОБЕННОСТИ

МЕТОДИКИ ЦНИИШП

Исходная

информация

о телосложении человека включает 28

размерных

признаков, а о форме изделия — более 20

прибавок на свободное

облегание, толщину пакета одежды и

технологические припуски

на уработку.

Разработку

чертежей основы по методике ЦНИИШП

начинают с

предварительного

расчета

конструкции. В первую очередь рассчитывают

ширину

рукава Шpyк,

на основе которой определяют

другие

параметры рукава :высоту оката Вок

и

длину линии оката Док,

затем длину линии проймы Дпр,

высоту закрытой проймы Впр

и ее ширину Ш/Пр.

ширину

спинки Шсп

и

ширину

полочки Шп,

общий

припуск

на свободное облегание Пг,

см:

Шрук

=

Оп

+ Пг

Ш

рук+

О.п

+ П о.п.;

Впр = dвр + П с.пр +

П п.п. + 1 ;

В ок = В пр. (1+Н) + П

в.ок.

Док = 1,51 (0,5 Ш рук.

+ В ок.); Д пр =Д ок/(1= Н);

Шпр.=

(0,6…0,62)(Дпр.-Впр.)-(Пуп -Ппл);

Шсп.=Шс + Пш.сп+П

ур.сп. +(0,3…0,4);

Шп =Шг + (СгП – Сг

1) + Пш.п. + П Ур.п;

Пг = (Шсп + Ш п + Ш

пр)- СгIII

(0,3

… 0,4) —учитывает

компенсацию ширины спинки при оформлении

ее ср лин.

В

методике представлена обоснованная

система

прибавок,

в

зависимости от вида изделия,

силуэта, модельных особенностей, а также

ряда других факторов. Учет

технологических

свойств материалов (усадки, уработки)

– на этапе разработки

чертежа за счет введения в расчеты

припуска на уработку

(Ур),

проектируемого на основании предварительной

оценки характера

усадочности ткани. Нормы

посадки по окату рукава (Н) в зависимости

от волокнистого состава, плотности и

жесткости материалов.

Расчеты

конструктивных

отрезков и построение

чертежа

основаны на достоверных

связях между отдельными размерными

признаками

фигуры

и величинами конструктивных

участков деталей конструкции, при

полном отказе от пропорциональных

расчетов.

2этапа

– 1-построение основы чертежа,

2-разработка

конструкции изделия по эскизу.

ОСОБЕННОСТИ ЕМКО

СЭВ

1

В ЕМКО

СЭВ

выбраны оптимальные

конструктивные решения

с учетом обобщенного опыта стран-членов

СЭВ и ФРГ, Франции, Англии

.

2

В ЕМКО

СЭВ

Принят

единый

метод

построения всех чертежей:

-

единая система и

классификация прибавок и припусков -

единая структура

расчетных формул -

единая

символика цифровых обозначений

конструктивных

отрезков и точек -

единая

последовательность построения чертежа -

единая конструкторская

документация и терминология -

единые правила

технического черчения -

единые принципы

градации

3

ЕМКО СЭВ является универсальной

для одежды всех видов и половозрастных

групп

Основной

самой общей и универсальной частью ЕМКО

СЭВ являются

система основных конструктивных отрезков

и способ их определения

Она является

исходной базой для разработки различных

видов, вариантов, покроев различного

ассортимента, из разных материалов для

массового и индивидуального производства.

4.

ЕМКО СЭВ – научно-обоснованный

метод, тк использует размерные стандарты,

расчетно-аналитический способ построения,

комплекс научно-обоснованных прибавок

и припусков.

5.

ЕМКО СЭВ перспективная,

тк создает предпосылки для применения

компьютерной техники, стандартизации

и унификации деталей, механизации на

уровне экспериментальных цехов швейных

фабрик и интеграции и специализации на

международном уровне.

6.

Методика удобна

для работы конструктора, расчеты сведены

в таблицы, текстовые пояснения минимальны.

Построение чертежа переда конструкции

Здравствуйте, друзья.

После определения модельных особенностей, построения сетки чертежа конструкции, а также чертежа спинки, самое время освоить построение чертежа переда конструкции женских изделий.

Скачать одним файлом последовательную схему построения можно зайдя в меню: вкладка «Крой»

Для удобства навигации добавляю ссылки на публикации о построении основы чертежа конструкции женской плечевой одежды:

Как снимать мерки Часть 1

Снимаем мерки Часть 2

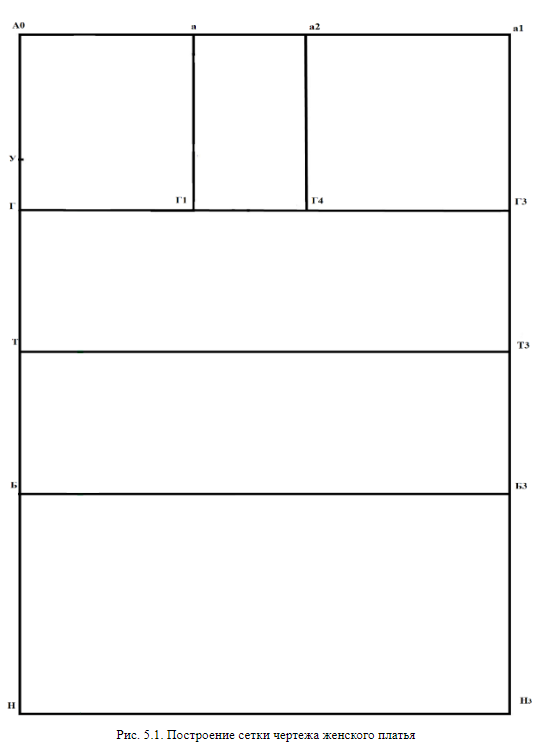

Часть 1 Построение сетки чертежа

Часть 2 Построение чертежа спинки

Часть 3 Построение чертежа переда — Вы здесь

Часть 4 Как построить и оформить боковые линии переда и спинки

Построение чертежа переда

Высшая точка горловины переда.

От точки Г3 влево по горизонтали откладывают отрезок Г3Г6 равный расстоянию от линии полузаноса (середины переда)до выступающей точки груди: Г3Г6 = Г3Г4/2 – 1,0 см.

При снятии мерки Цг отрезок Г3Г6 определяют по формуле:

Г3Г6 = Цг + о,5 Пшп

Через точку Г6 вверх и вниз проводим вертикаль и на ее пересечении с линией талии ставим точку Т60 спуск линии талии переда Т60Т6 равен 0,5 см.

Для фигур с большим выступом живота этот отрезок увеличиваем на 1,0 – 1,5 см.

Через точку Т6 вправо проводим горизонталь до пересечения с линией полузаноса (середины переда) в точке Т8.

Положение вершины горловины определяем отрезком Т8А3.

Т8А3 = Дтп2 + Пдтп

Пдтп — прибавка к длине переда до линии талии состоит из прибавки к длине спинки до линии талии (Пдст) + прибавка на выработку, наслоение и толщину тканей (она равна 0,5 см — для платьев с застежкой спереди.)

Если перед изделия из двух частей, верхнюю точку середины переда А3 перемещают влево относительно вертикали в зависимости от формы грудной клетки и постановки плечевого пояса:

Для типовых фигур — А3А31 = 0,5см.

Для фигур с развернутым плечевым поясом (перегибистых) — А3А31 = 1,0 – 1,15 см.

Для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) — точку А3 оставляем на месте.

Точку А31 соединяем с точкой Г3 прямой, получая новое положение верхней части линии полузаноса (середины переда)

Горловина переда.

От точки А31 (А3) влево проводим горизонтальную линию, на которой откладываем ширину горловины, которая равна ширине горловины спинки без раствора вытачки по среднему шву и припуска на жировые отложения:

А31А4 = АА1

Для изделий с целым передом:

А3А4 = АА1 – 0,5 см.

Глубина горловины равна ее ширине + 1,0 см:

А31А4 = А31А4 (А3А4) + 1,0 см.

Линию выреза горловины проводим следующим образом:

Из точек А4 и А5 радиусом, равным глубине горловины А3А5 проводим две дуги в сторону точки А31 (А3) и из точки их пересечения этим же радиусом проводим линию горловины от точки А4 до точки А5.

Нагрудная вытачка.

Построение нагрудной вытачки начинаем с определения положения конца вытачки — точки Г7, соответствующей выступающей точке груди.

Для этого из точки А4 на вертикальной линии Г6Т6 делаем засечку радиусом, равным мерке высоты груди: А4Г7 = Вг2

Из точки Г7 как из центра через точку А4 влево проводим дугу и откладываем на ней отрезок А4А9, равный раствору вытачки: А4А9 = 2(Сг2 – Сг1) + 2,0см.

Для фигур с большим выступом грудных желез и развернутым плечевым поясом (перегибистых) раствор вытачки проверяем, используя мерку Шг2, корректируем:

А4А9 = 2 (Шг2 – Шг) + 2,0 см.

Через точки А9 и Г7 проводим вторую сторону вытачки.

Если направление моды рекомендует изделия расширенные и плоские в области груди (изделия мягких форм), раствор нагрудной вытачки сокращаем на 1,0 – 3,0 см. в зависимости от степени уплощения и объема изделия на линии груди.

Пройма переда.

Чтобы определить вершину проймы спереди, от точки Г4 вверх откладываем отрезок Г4П4:

Г4П4 = П2Г1, где П2Г1 — глубина проймы спинки, которую берут без прибавки на сутюжку или на раствор вытачки в пройме.

Положение контрольной точки П6: Г4П6 = Г4П4:3

От точки П6 вправо на горизонтальной линии откладываем отрезок П6П61:

П6П61 = 0,6 см.

Из точки П61П4 влево от точки П4 проводим дугу. Из точки А9 на этой дуге делаем засечку и обозначаем точку П5:

А9А5 = Шп

Для того, чтобы определить положения точки П5 в изделиях для фигур с наклонным плечевым поясом (сутулых) и плечевым поясом, отведенным назад (перегибистых), используем измерение Впк2.

В этом случае из точки Г7 радиусом, равным измерению Впк2, проводим дугу на которой из точки А9 делаем засечку радиусом, равным ширине плечевого ската, и обозначаем точку П5.

При этом положение контрольной точки П6 определяем отрезком Г4П6, найденным по расчету: Г4П6 = П2Г1 : 3, где П2Г1 — глубина проймы спинки без сутюжки и вытачки.

Точки П5 и П6 соединяем прямой, делим ее пополам и ставим точку 3:

П63 = П6П5:2.

К прямой П6П5 из точки 3 восстанавливают перпендикуляр к точке 4, равный 1,0 см.

Для оформления проймы находим вспомогательную точку 2 на биссектрисе угла Г4:

Г42 = 0,2 Г1Г4

Для фигуры с рукой , отклоненной в сторону спинки, биссектрису увеличиваем на 0,5 см., отклоненной вперед — уменьшаем на 0,3 см.

Через точки П5, 4 П6, 2 и Г2 проводим линию проймы.

В конструкциях изделий с большим раствором нагрудной вытачки линия проймы проходит на расстоянии 0,5 – 0,8 см. влево от точки П6.

В платьях длину проймы переда из-за растяжения ткани уменьшают:

П5П51 = 0,3 – 0,5 см.

Положение линии талии переда.

Линия талии переда в сетке чертежа проходит по горизонтали Т8Т6, далее ее проводят через точку Т6 и точку пересечения лини талии спинки с вертикалью, проведенной из середины проймы (Г2.)

Линия низа бедер и низа.

Вертикаль из точки а1 продолжают вниз. На пересечении ее с линией бедер ставят точку Б3, а с линией низа — точку Н3.

Линии боковых срезов.

Боковой срез переда оформляется аналогично боковому срезу спинки (об этом была предыдущая статья: «Построение чертежа спинки« Для того чтобы не пропускать новости блога подпишитесь на обновления Здесь)

А именно, через точки Т2, Б4, Н4.

Длину бокового среза переда уравнивают с длиной бокового среза спинки.

Нижний срез оформляется прямой, соединяющей конечную точку бокового среза с точкой Н3.

Вытачки.

Чтобы оформить вытачки спинки и переда, их оси продлевают до пересечения с линией бедер и откладывают вниз отрезки, равные длине вытачек.

Вытачка спинки не доходит до линии бедер на 4,0 – 5,0 см., вытачка переда — на 3,0 -4,0 см.

Вытачки оформляют прямыми или слегка выпуклыми линиями.

Подробнее о построении вытачек и боковых срезов изделия читайте в следующей статье.