В ЕГЭ 2022 года добавили новую задачу на графики функций. Для решения этой задачи нужно сначала определить формулу функции, а затем вычислить ответ на вопрос задачи. И если вычисление ответа по известной формуле обычно не составляет труда, то вот определение самой формулы часто ставит школьников в тупик. Поэтому мы разберем три разных подхода к этому вопросу.

Замечание. Про то как определяется формула у прямой и параболы я написала в этой и этой статьях. Поэтому здесь в примерах я буду использовать другие функции – дробные, иррациональные, показательные и логарифмические, но все три описанных здесь способа работают и для линейных, и для квадратичных функций в том числе.

1 способ – находим формулу по точкам

Этот способ подходит вообще для любой девятой задачи, но занимает достаточно много времени и требует хорошего навыка решения систем уравнений.

Давайте разберем алгоритм на примере конкретной 9-ой задачи ЕГЭ:

Алгоритм:

1. Находим 2 точки с целыми координатами. Обычно они выделены жирно, но если это не так, то не проблема найти их самому.

Пример:

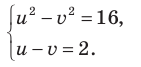

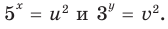

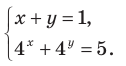

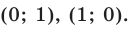

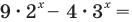

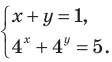

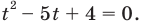

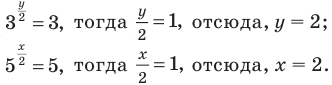

2. Подставляем эти координаты в «полуфабрикат» функции. Вместо (f(x))– координату игрек, вместо (x) – икс. Получается система.

3. Решаем эту систему и получаем готовую формулу.

4. Готово, функция найдена, можно переходить ко второму этапу – вычислению (f(-8)). Если вы вдруг не знаете, что это значит – в конце статьи я рассматриваю этот момент более подробно.

Давайте посмотрим метод еще раз на примере с логарифмической функцией.

Пример:

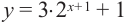

2 способ – преобразование графиков функций

Этот способ сильно быстрее первого, но требует больше знаний. Для использования преобразований функций нужно знать, как выглядят функции без изменения и как преобразования их меняют. Наиболее удобно использовать этот способ для иррациональной функции ((y=sqrt{x}) ) и функции обратной пропорциональности ((y=frac{1}{x})).

Вот как выглядит применение этого способа:

Для использования этого способа надо знать, как выглядят изначальные функции:

И понимать, как меняются функции от преобразований:

Часто даже по «полуфабрикату» функции понятно, какие преобразования сделали с функцией:

Пример:

3 способ – гибридный

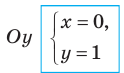

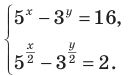

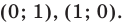

Идеально подходит для логарифмических и показательных функций, так как обычно у таких функций неизвестно основание и с помощью преобразований его не найти. С другой стороны, независимо от оснований любая показательная функция должна проходить через точку ((0;1)), а любая логарифмическая — через точку ((1;0)).

По смещению этих точек легко понять, как именно двигали функцию, но только если ее не растягивали, а лишь перемещали вверх-вниз, влево-вправо (как обычно и бывает в задачах на ЕГЭ).

Основание же лучше находить уже следующим действием, используя подстановку координат точки в «полуфабрикат» функции.

Как отвечать на вопросы в задаче, когда уже определили функцию

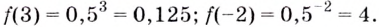

— Если просят найти (f)(любое число), то нужно это число подставить в готовую функцию вместо икса.

Пример:

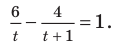

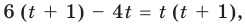

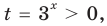

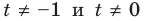

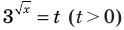

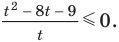

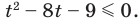

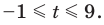

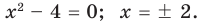

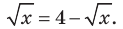

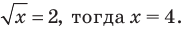

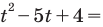

— Если просят найти «при каком значении x значение функции равно *любому числу*», то надо решить уравнение, в одной части которого будет функция, а в другой — то самое число. Аналогично надо поступить, если просят «найти корень уравнения (f(x)=) *любое число*».

Пример:

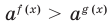

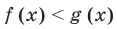

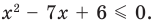

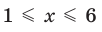

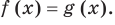

— Если просят найти абсциссу точки пересечения – надо приравнять 2 функции и решить получившееся уравнение. Корень уравнения и будет искомой абсциссой. Аналогично надо делать в задачах, где даны две точки пересечения (A)(*любое число*;*другое число*) и (B(x_0;y_0)) и просят найти (x_0).

Пример:

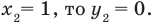

— Если просят найти ординату точки пересечения – надо приравнять 2 функции, найти иксы и подставить подходящий икс в любую функцию. Точно также решаем если просят найти (y_0) точки пересечения двух функций.

Пример:

— Иногда просят найти просто какой-либо из коэффициентов функции. Тогда надо просто восстановить функцию и записать в ответ то, о чем спросили:

Пример:

Содержание:

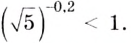

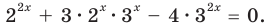

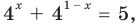

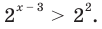

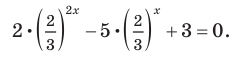

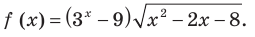

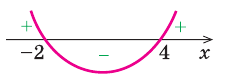

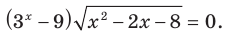

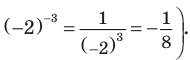

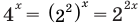

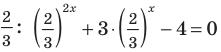

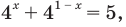

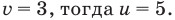

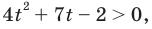

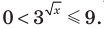

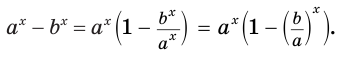

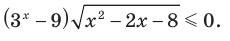

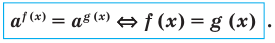

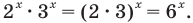

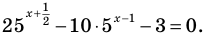

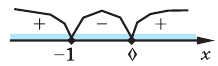

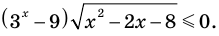

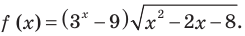

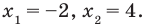

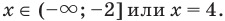

Рассмотрим выражение

Определение:

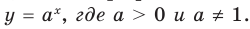

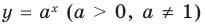

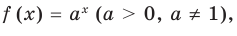

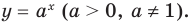

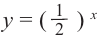

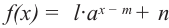

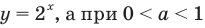

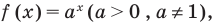

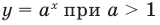

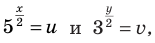

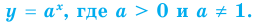

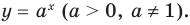

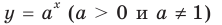

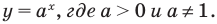

Показательной функцией называется функция вида

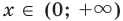

Область определения показательной функции — это естественная область определения выражения

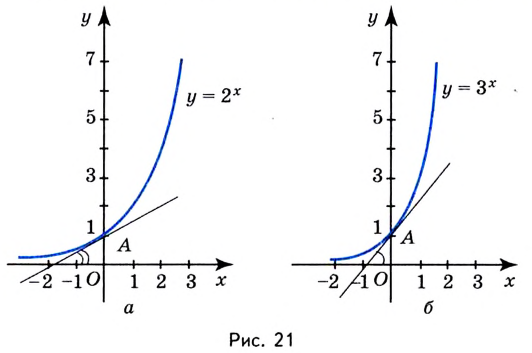

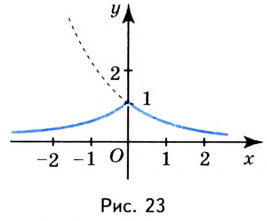

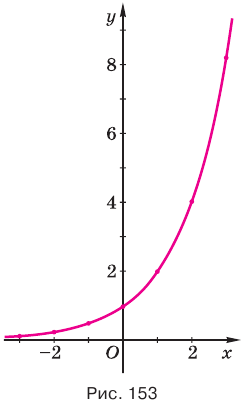

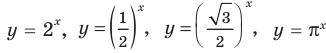

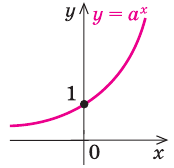

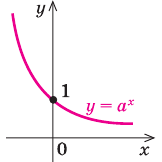

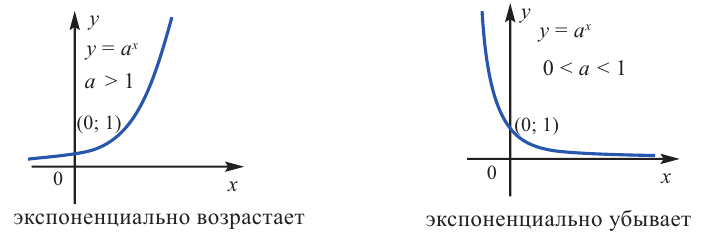

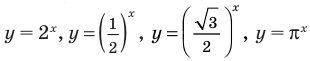

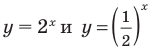

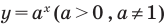

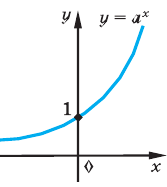

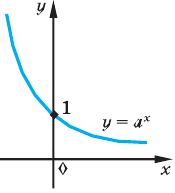

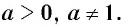

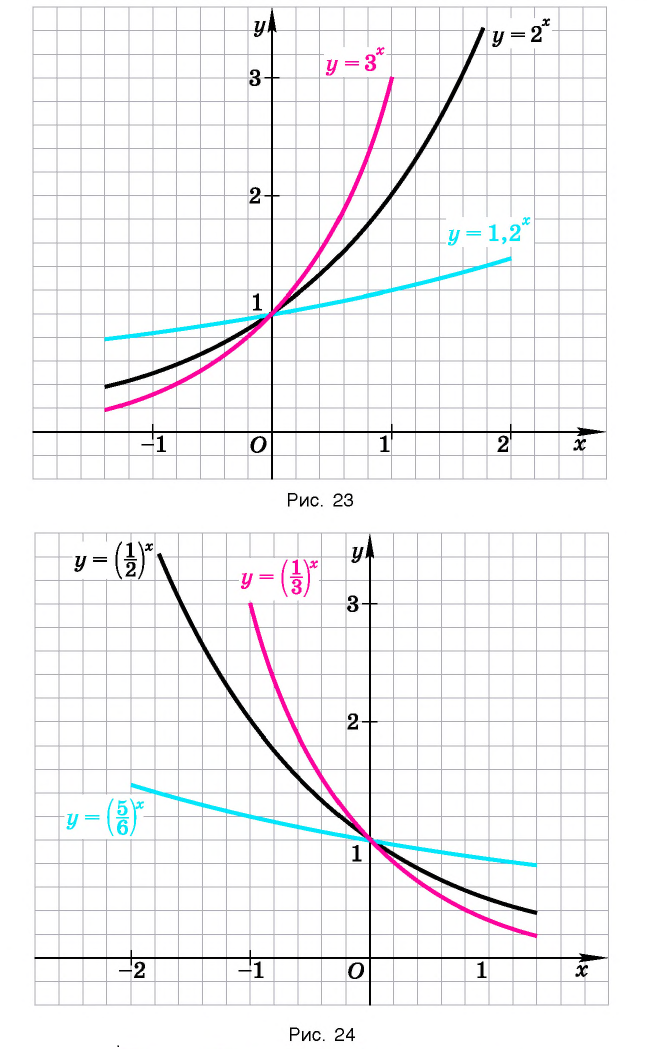

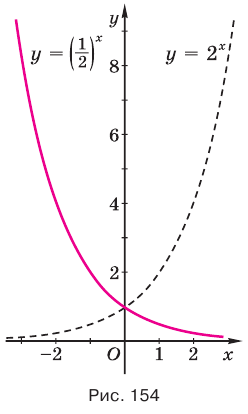

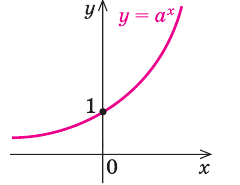

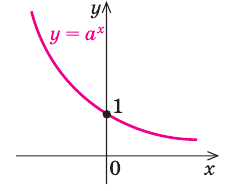

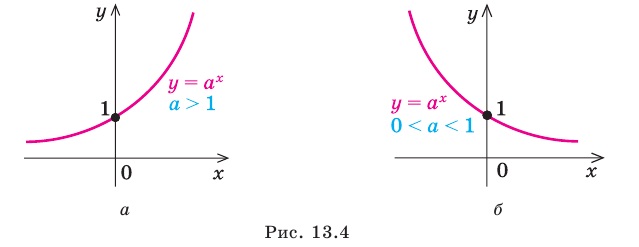

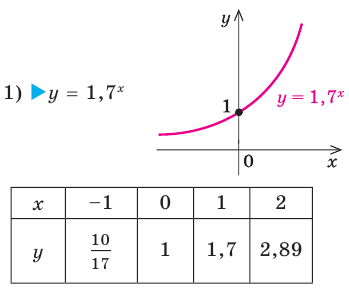

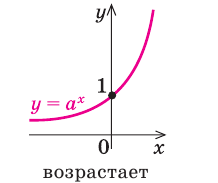

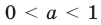

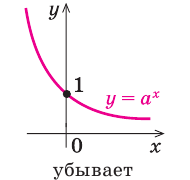

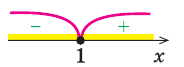

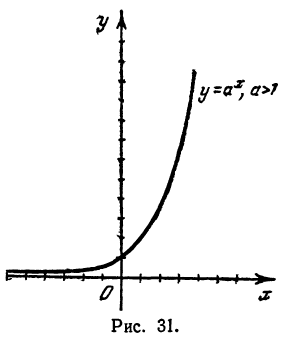

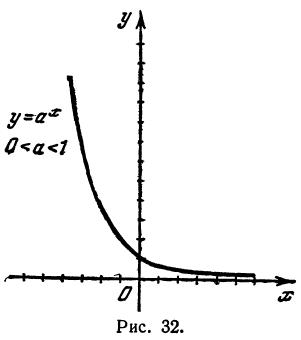

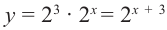

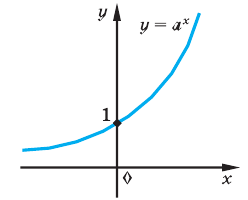

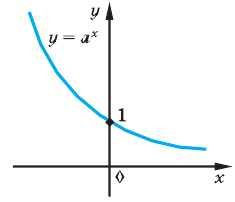

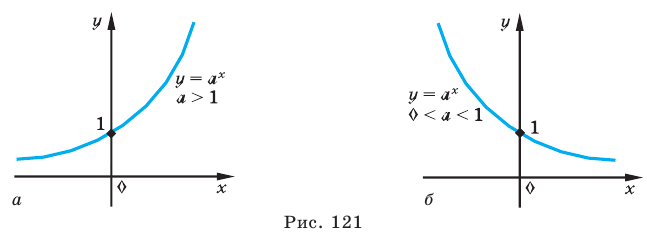

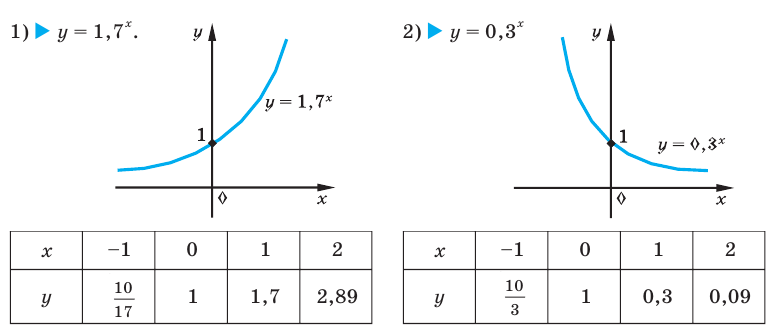

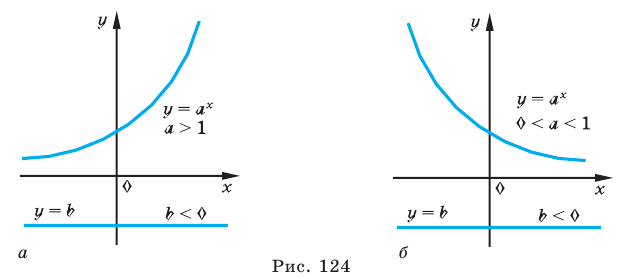

Графики некоторых показательных функций при а > 1 изображены на рисунке 23, при 0< а< 1 — на рисунке 24. Как получаются изображения таких графиков?

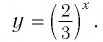

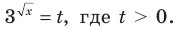

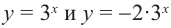

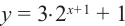

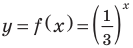

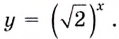

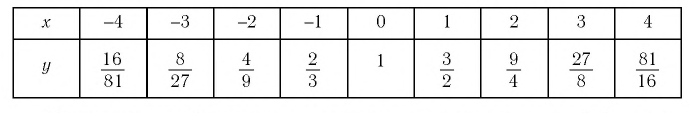

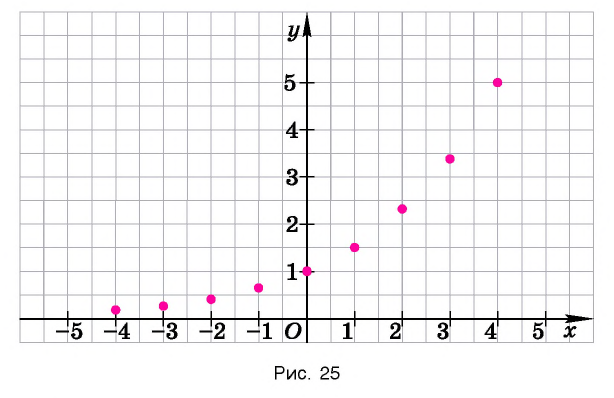

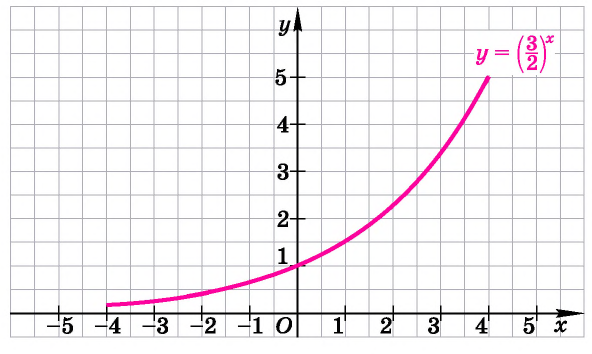

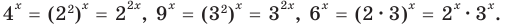

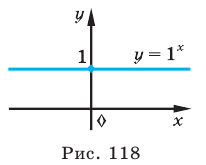

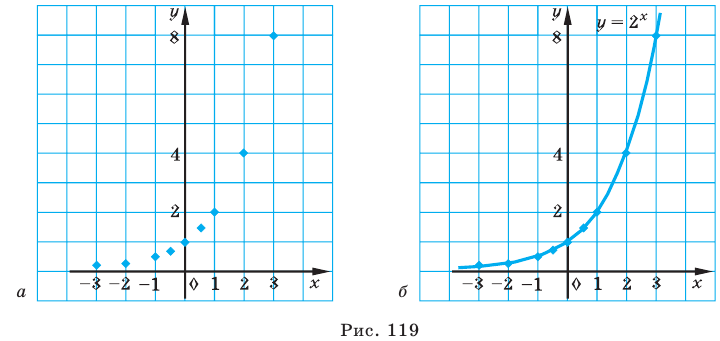

Например, чтобы изобразить график функции

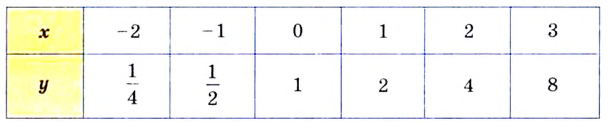

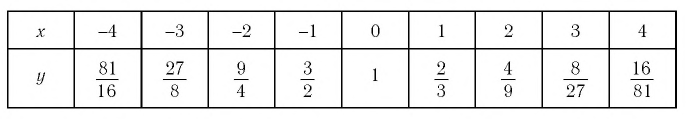

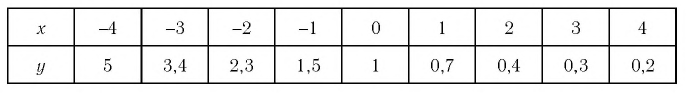

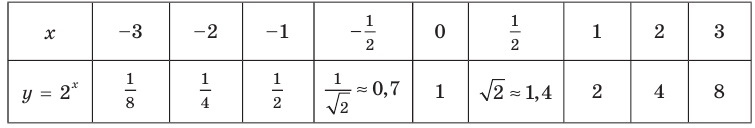

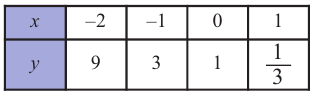

Вычислив приближенные значения у с точностью до 0,1, получим следующую таблицу:

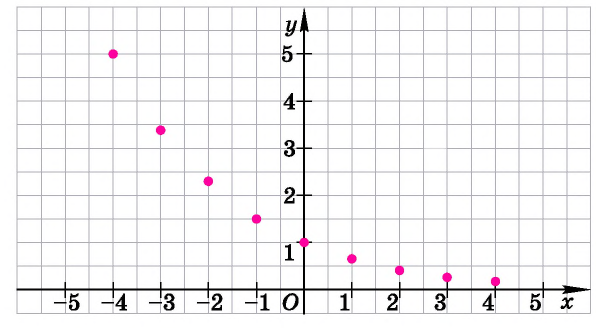

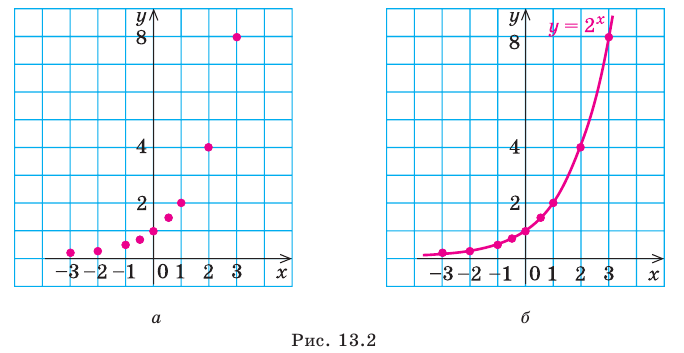

Отметим точки

Полученную кривую можно рассматривать как изображение графика функции

График функции

Аналогично для любой функции

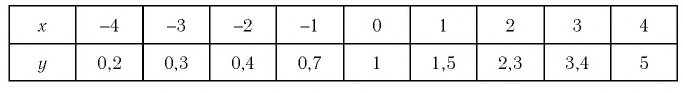

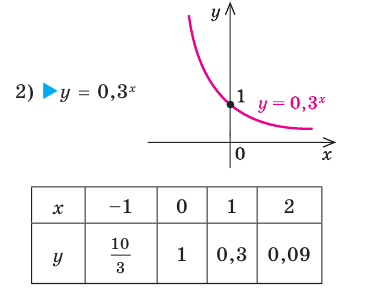

Изобразим теперь график функции

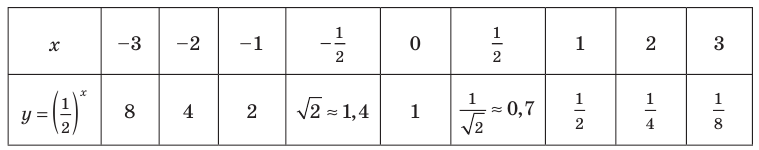

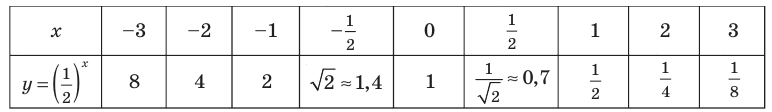

Вычислив приближенные значения у с точностью до 0,1. получим следующую таблицу:

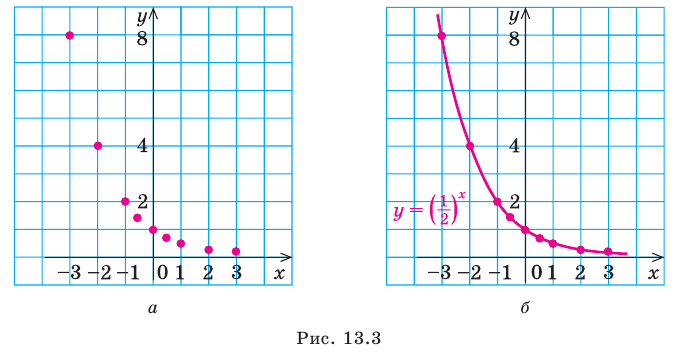

Отметим точки

Полученную кривую можно рассматривать как изображение графика функции

График функции

Аналогично для любой функции

Теорема (о свойствах показательной функции

- Областью определения показательной функции является множество R всех действительных чисел.

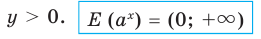

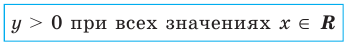

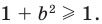

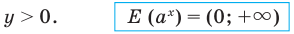

- Множеством (областью) значений показательной функции является интервал

- Показательная функция наименьшего и наибольшего значений не имеет.

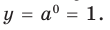

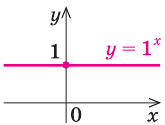

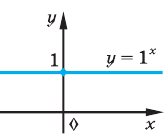

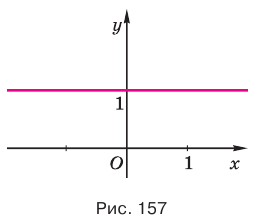

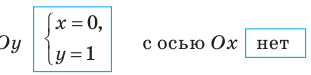

- График показательной функции пересекается с осью ординат в точке (0; 1) и не пересекается с осью абсцисс.

- Показательная функция не имеет нулей.

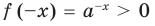

- Показательная функция принимает положительные значения на всей области определения; все точки ее графика лежат выше оси Ох в I и II координатных углах.

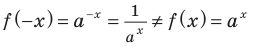

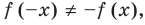

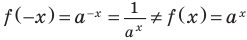

- Показательная функция не является ни четной, ни нечетной.

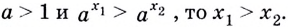

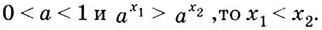

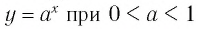

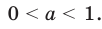

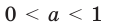

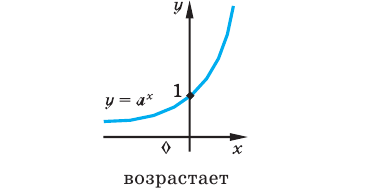

- При а > 1 показательная функция возрастает на всей области определения. При

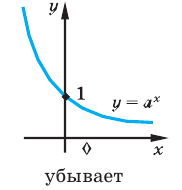

показательная функция убывает на всей области определения.

- Показательная функция не является периодической.

Свойства, указанные в этой теореме, мы примем без доказательства.

Изображение графика показательной функции позволяет наглядно представить эти свойства.

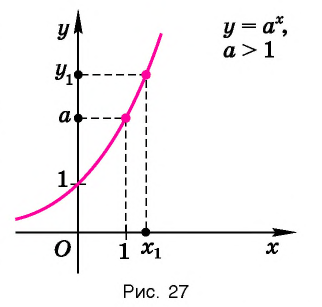

Множество (область) значений показательной функции — это проекция ее графика на ось Оу, а на рисунках 27 и 30 видно, что эта проекция есть интервал

Множество (область) значений показательной функции — это интервал

График показательной функции проходит через точку

График показательной функции не симметричен относительно оси ординат, поэтому она не является четной; график показательной функции не симметричен относительно начала координат, поэтому она не является нечетной (свойство 7).

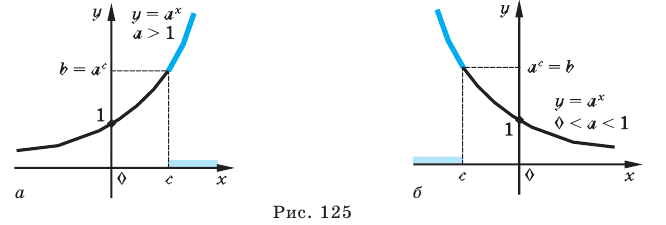

На рисунке 27 видно, что при а > 1 показательная функция возрастает, а на рисунке 30 видно, что при 0 < а < 1 показательная функция убывает (свойство 8).

На графике показательной функции нет точек с одинаковыми ординатами, поэтому она не является периодической (свойство 9).

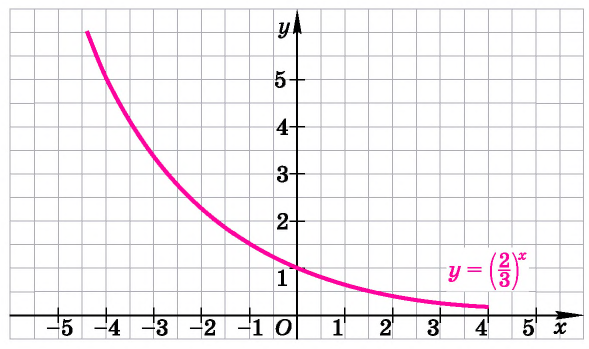

К графику показательной функции

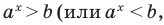

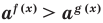

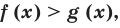

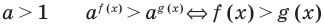

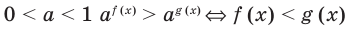

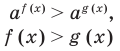

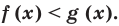

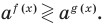

Если

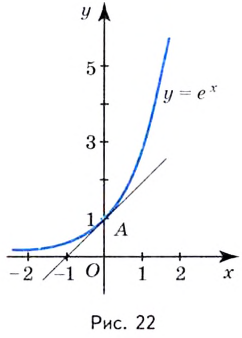

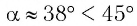

Существует основание 2 < а < 3 такой единственной показательной функции, что касательная, проведенная к ее графику в точке (0; 1), образует с осью Ох угол

Основанием показательной функции с таким свойством является число, которое было открыто еще в XVII в. Джоном Непером (его портрет — на обложке) и названо неперовым числом; оно приближенно равно 2,7182818284. С XVIII в. неперово число стали обозначать буквой е в честь великого Леонарда Эйлера. В 1766 г. Ламбертом (с помощью приема Эйлера) было доказано, что число е, как и число

«Помнить е — закон простой: Два, семь, дважды Лев Толстой», Поскольку 1828 — год рождения великого русского писателя Л. Н. Толстого.

Пример:

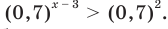

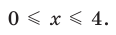

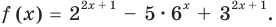

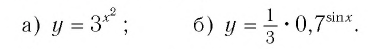

Указать наибольшее и наименьшее значения функции (если они существуют):

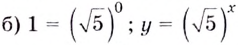

Решение:

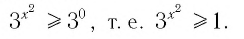

а) Поскольку 3 — положительное число больше 1, то большему значению показателя

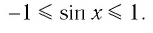

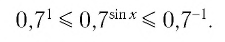

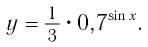

б) Поскольку 0,7 — положительное число меньше 1, то большему значению показателя sin х соответствует меньшее значение степени

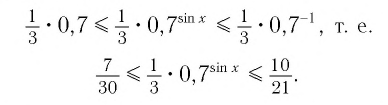

Таким образом, при любых значениях х верно неравенство

Значит, верно и неравенство

Ответ: а) 1 — наименьшее значение функции

б)

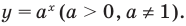

Понятие показательной функции

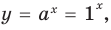

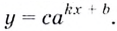

Показательной функцией называется функция, заданная формулой

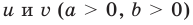

где

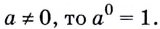

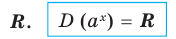

Теорема 1.

Областью определения показательной функции является множество

Доказательство:

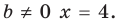

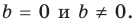

Пусть

Поскольку

Теорема 2.

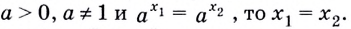

Показательная функция

Доказательство:

Сравним значения выражений

Пусть

Если

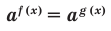

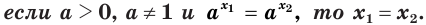

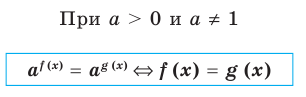

Следствие 1.

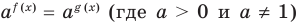

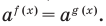

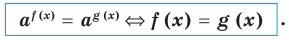

Равные степени с одним и тем же положительным и не равным единице основанием имеют равные показатели:

Действительно, если допустить, что

Так же приводит к противоречию с условием и допущение

Теорема 3.

Графики всех показательных функций проходят через точку (0; 1).

Для доказательства теоремы достаточно заметить, что при любом положительном

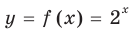

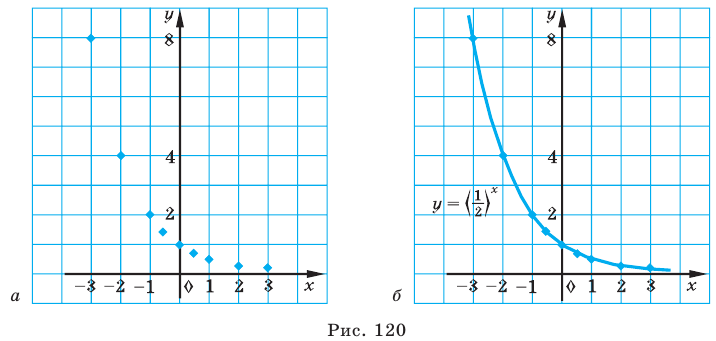

Построим график функции

Используя построенные точки и установленные свойства показательной функции, получим график функции

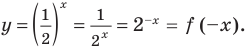

Для построения графика функции

Теорема 4.

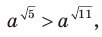

Если

Доказательство:

Пусть

Пусть

Пусть

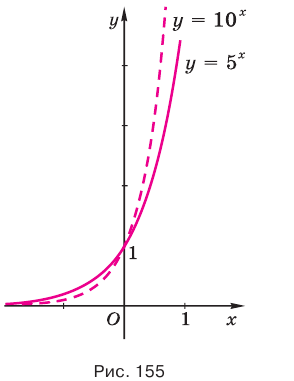

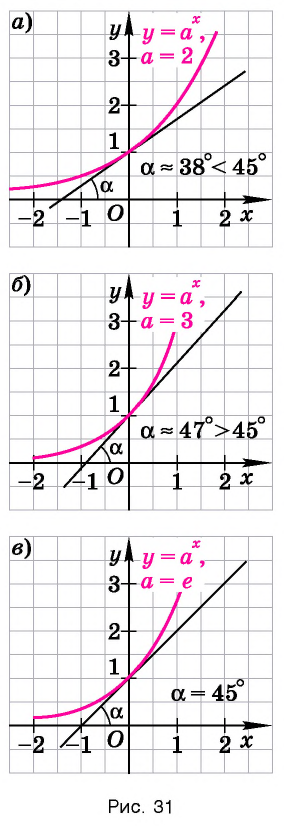

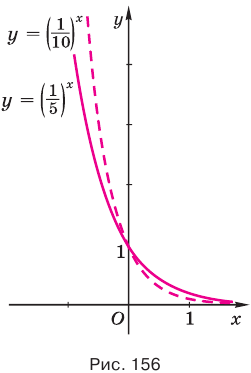

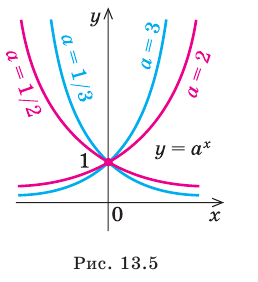

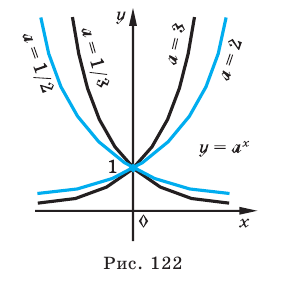

В соответствии с теоремой 4 при увеличении основания

График любой показательной функции

График любой показательной функции

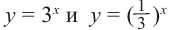

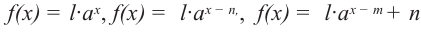

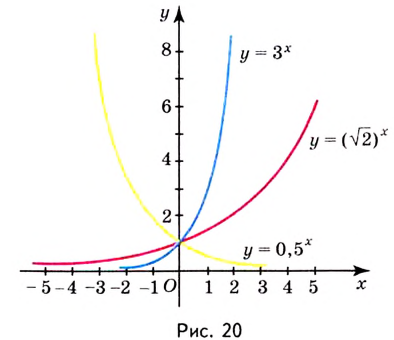

На рисунке 156 приведены графики функций

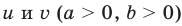

Обратим внимание на ограничения

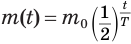

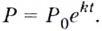

Показательная функция описывает ряд физических процессов. Например, радиоактивный распад определяется формулой

Понятие показательной функции и ее график:

Определение: показательной функцией называется функция вида:

График показательной функции (экспонента):

Свойства показательной функции:

1. Область определения:

функция

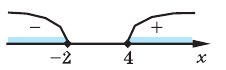

6. Промежутки знакопостоянства:

Объяснение и обоснование:

Показательной функцией. называется функция вида

Тогда

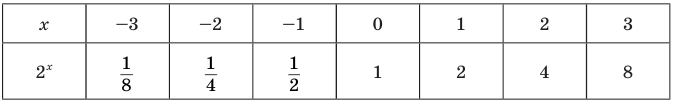

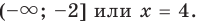

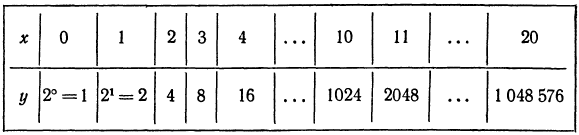

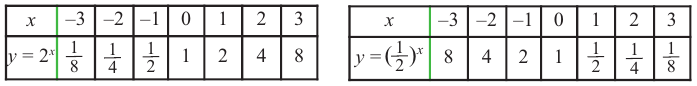

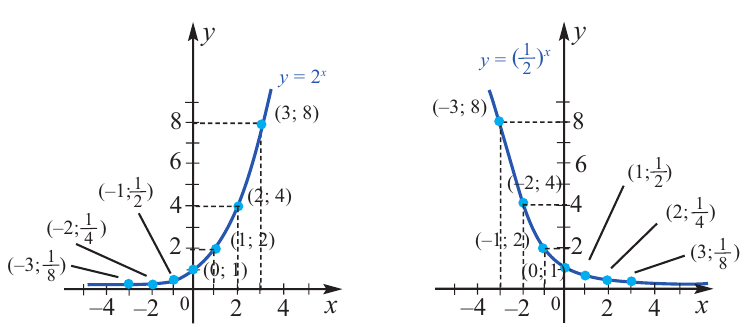

Составим таблицу нескольких значений функции

Построим на координатной плоскости соответствующие точки (рис. 13.2, а) и соединим их плавной линией, которую естественно считать графиком функции у = 2′ (рис. 13.2, б).

Как видно из графика,

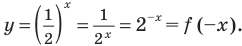

Построим на координатной плоскости соответствующие точки (рис. 13.3, а) и соединим их плавной линией, которую естественно считать графиком функции

Заметим, что график функции

Оказывается, что всегда при

Свойства показательной функции

Как отмечалось выше, областью определения показательной функции

Это означает, что график показательной функции

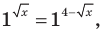

При

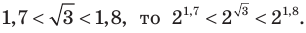

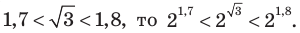

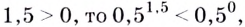

Следует учесть, что при введении понятия степени с иррациональным показателем мы уже пользовались возрастанием функции, когда проводили такие рассуждения: поскольку

Функция

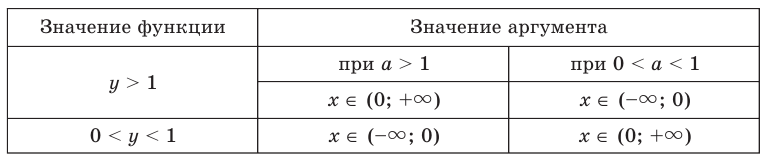

График и точки пересечения с осями координат

График функции

Значение функции

Значение аргумента при

Значение аргумента при

Значение функции

Значение аргумента при

Значение аргумента при

Функция

Свойства показательной функции:

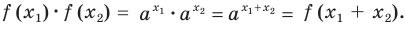

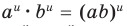

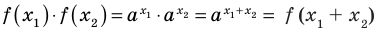

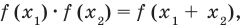

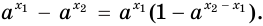

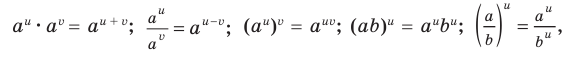

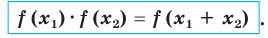

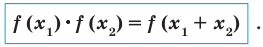

Рассмотрим одно из характерных свойств показательной функции, выделяющее ее из ряда других функций: если

при любых действительных значениях аргументов

Действительно,

Кроме общих свойств показательной функции при

Сравнивая эти графики, можно сделать вывод: чем больше основание

Заканчивая разговор о показательной функции, укажем причины, по которым не рассматриваются показательные функции с отрицательным или нулевым основанием.

Отметим, что выражение

По этой причине не берут основание показательной функции

Примеры решения задач:

Пример №1

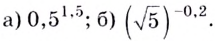

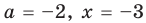

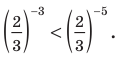

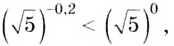

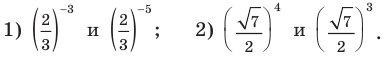

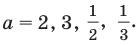

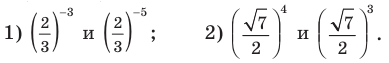

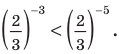

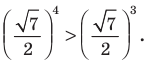

Сравните значения выражений:

Решение:

1) Функция

Комментарий:

Учтем, что функция

Пример №2

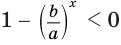

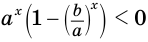

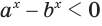

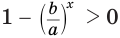

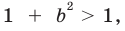

Сравните с единицей положительное основание

Решение:

1) Поскольку

Комментарий:

В каждом задании данные выражения — это два значения функции

Пример №3

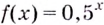

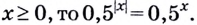

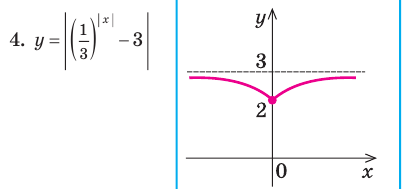

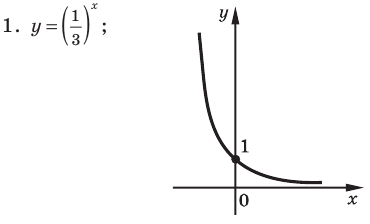

Постройте график функции:

Комментарий:

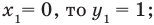

При

При

Решение:

Пример №4

Изобразите схематически график функции

Решение:

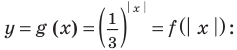

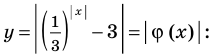

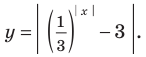

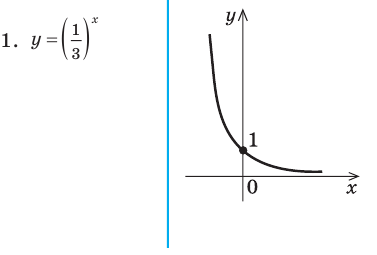

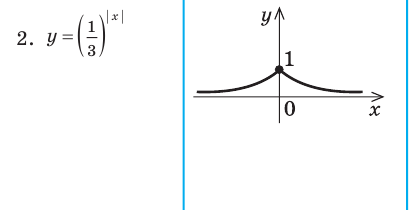

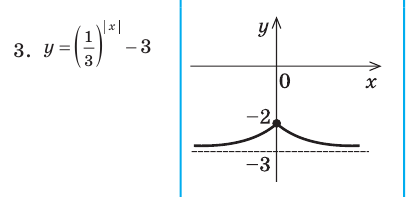

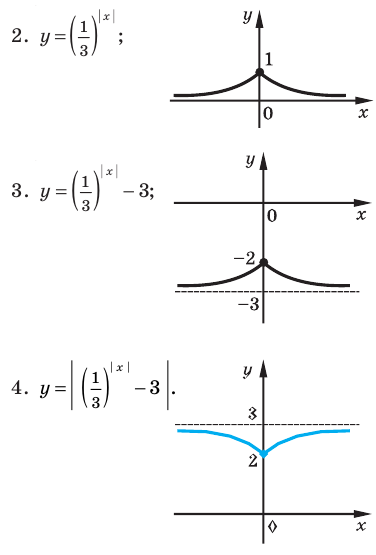

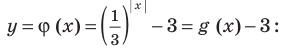

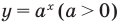

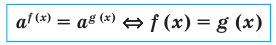

Последовательно строим графики:

Комментарий:

оставим план построения графика данной функции с помощью последовательных геометрических преобразований.

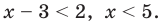

Решение показательных уравнений и неравенств

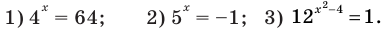

Простейшие показательные уравнения

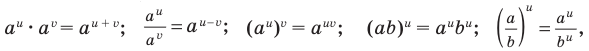

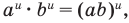

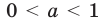

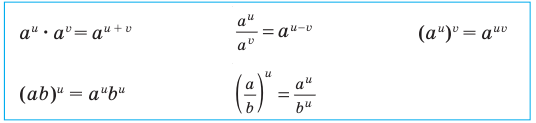

1. Основные формулы и соотношения

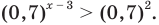

График функции

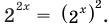

2. Схема равносильных преобразований простейших показательных уравнений

Ориентир:

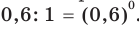

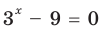

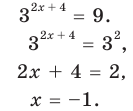

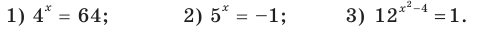

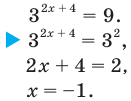

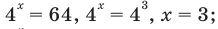

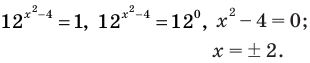

Пример:

Ответ: -1.

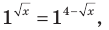

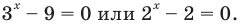

Корней нет (поскольку

Ответ: корней нет.

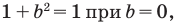

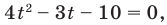

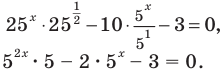

3. Приведение некоторых показательных уравнений к простейшим

Ориентир:

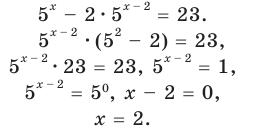

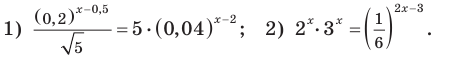

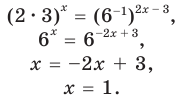

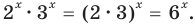

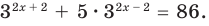

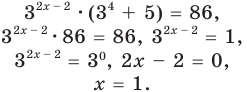

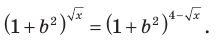

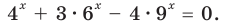

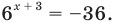

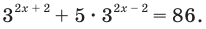

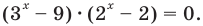

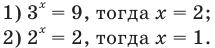

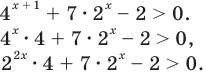

Примеры:

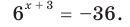

1)

Ответ:

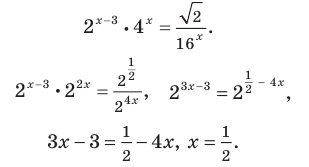

2)

Ответ: 2.

Объяснение и обоснование:

Показательными уравнениями обычно называют уравнения, в которых переменная входит в показатель степени (а основание этой степени не содержит переменной).

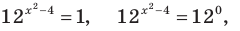

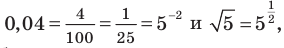

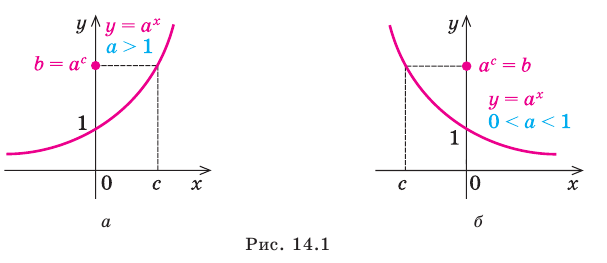

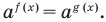

Рассмотрим простейшее показательное уравнение вида

Чтобы его найти, достаточно представить

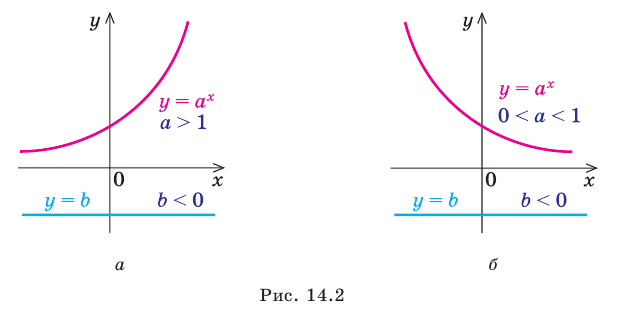

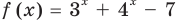

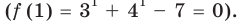

Графически это проиллюстрировано на рис. 14.1.

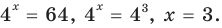

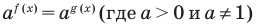

Чтобы решить, например, уравнение

Если

Обобщая приведенные выше рассуждения относительно решения простейших показательных уравнений, отметим, что при

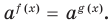

Коротко это утверждение можно записать так: при

Чтобы обосновать равносильность этих уравнений, достаточно заметить, что равенства (2) и (3) могут быть верными только одновременно, поскольку функция

А это и означает, что уравнения (2) и (3) равносильны.

В простейших случаях при решении показательных уравнений пытаются с помощью основных формул действий над степенями привести (если это возможно) данное уравнение к виду

Для решения более сложных показательных уравнений чаще всего используют замену переменных или свойства соответствующих функций.

Заметим, что все равносильные преобразования уравнения всегда выполняются на его области допустимых значений (то есть на общей области определения для всех функций, входящих в запись этого уравнения). Областью допустимых значений (ОДЗ) показательных уравнениях чаще всего является множество всех действительных чисел. В этих случаях, как правило, ОДЗ явно не находят и не записывают в решении уравнения (см. далее решение задач 1-3). Но если в ходе решения показательных уравнений равносильные преобразования выполняются не на всем множестве действительных чисел, то в этом случае приходится вспоминать об ОДЗ.

Примеры решения задач:

Пример №5

Решите уравнение:

Решение:

1)

Комментарий:

При

Пример №6

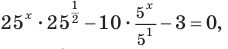

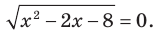

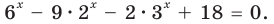

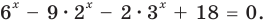

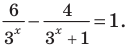

Решите уравнение:

Решение:

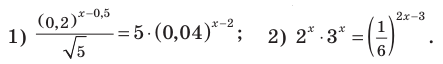

1) Данное уравнение равносильно уравнениям:

Ответ: 5.

2) Данное уравнение равносильно уравнениям:

Ответ: 1.

Комментарий:

В левой и правой частях данных уравнений стоят только произведения, частные, корни или степени.

В этом случае для приведения уравнения к виду

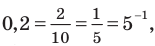

В уравнении 1 следует обратить внимание на то, что

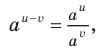

Для преобразования уравнения 2 напомним, что все формулы можно применять как слева направо, так и справа налево. Например, для левой части этого уравнения воспользуемся формулой

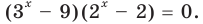

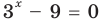

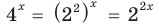

Пример №7

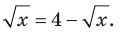

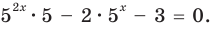

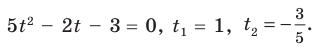

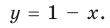

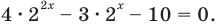

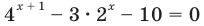

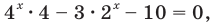

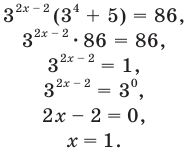

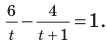

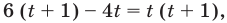

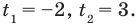

Решите уравнение

Решение:

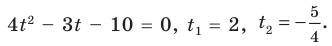

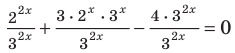

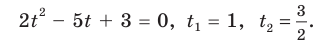

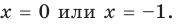

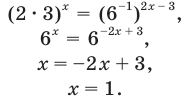

Данное уравнение равносильно уравнениям:

Ответ: 1

Комментарий:

В левой части уравнения все члены содержат выражения вида

Пример №8

Решите уравнение

Решение:

ОДЗ:

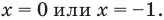

Ответ: 1) при

Комментарий:

Это уравнение относительно переменной

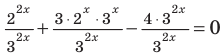

Решение более сложных показательных уравнений и их систем

Схема поиска плана решения показательных уравнений

Ориентир:

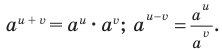

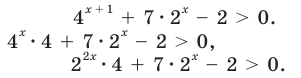

1. Избавляемся от числовых слагаемых в показателях степеней (используя справа налево основные формулы действий над степенями» приведенные в табл. 53).

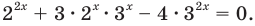

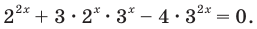

Пример:

Учитывая, что

Ориентир:

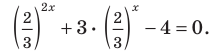

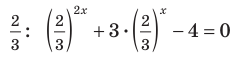

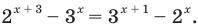

2. Если возможно, приводим все степени (с переменной в показателе) к одному основанию и выполняем замену переменной.

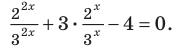

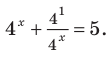

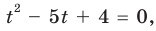

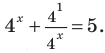

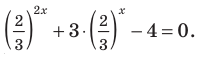

Пример:

Замена

Ориентир:

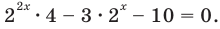

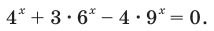

3. Если нельзя привести к одному основанию, то пытаемся привести все степени к двум основаниям так, чтобы получить однородное уравнение (которое решается делением обеих частей уравнения на наибольшую степень одного из видов переменных).

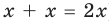

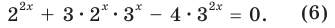

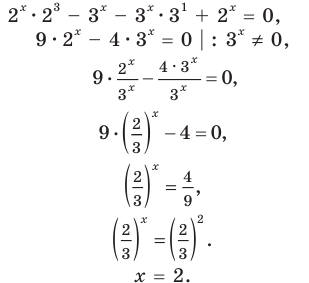

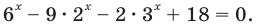

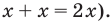

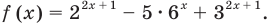

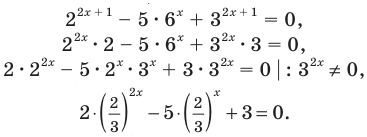

Пример:

Приведем все степени к основаниям 2 и 3:

Ответ: 0.

Ориентир:

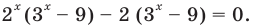

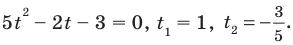

4. В других случаях переносим все члены уравнения в одну сторону и пробуем разложить полученное выражение на множители или применяем специальные приемы решения, в которых используются свойства соответствующих функций

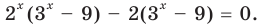

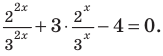

Пример:

Если попарно сгруппировать члены в левой части уравнения и в каждой паре вынести за скобки общий множитель, то получаем

Объяснение и обоснование:

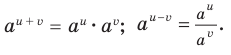

Для решения более сложных показательных уравнений (в сравнении с теми, которые были рассмотрены в п. 14.1) чаще всего используют замену переменных. Чтобы сориентироваться, можно ли ввести замену переменных в данном показательном уравнении, часто бывает полезно в начале решения избавиться от числовых слагаемых в показателях степеней. используя формулы:

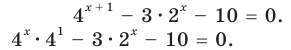

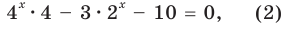

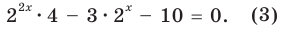

Например, в уравнении

вместо

равносильное данному.

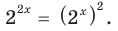

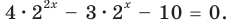

Затем пробуем все степени (с переменной в показателе) привести к одному основанию и выполнить замену переменной. Например, в уравнении (2) степень с основанием 4 можно записать как степень с основанием 2:

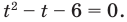

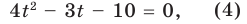

Напомним общий ориентир: если в уравнение, неравенство или тождество переменная входит в одном и том же виде, то удобно соответствующее выражение с переменной обозначить одной буквой (новой переменной). Обращаем внимание на то, что

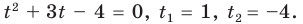

для которого находим корни, а затем выполняем обратную замену. Отметим, что как использование основных формул действий над степенями, так и использование замены и обратной замены всегда приводит к уравнению, равносильному данному на его ОДЗ (в уравнении (1) — на множестве всех действительных чисел). Это обусловлено тем, что все указанные преобразования мы можем выполнить и в прямом, и в обратном направлениях. (Таким образом, мы всегда сможем доказать, что каждый корень первого уравнения является корнем второго, и наоборот, аналогично тому, как был обоснован равносильный переход для простейших показательных уравнений).

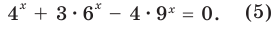

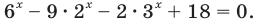

В тех случаях, когда все степени (с переменной в показателе) в показательном уравнении, которое не приводится непосредственно к простейшему, не удается привести к одному основанию, следует попытаться привести все степени к двум основаниям так, чтобы получить однородное уравнение. Например, рассмотрим уравнение

Все степени в этом уравнении можно записать через основания 2 и 3, поскольку

Получаем уравнение

Все одночлены, стоящие в левой части этого уравнения, имеют степень

Если все члены, уравнения, в левой и правой частях которого стоят многочлены от двух переменных (и ли от двух функций одной переменной), имеют одинаковую суммарную степень*, то уравнение называется однородным.

Решается однородное уравнение делением обеих его частей на наибольшую степень одной из переменных.

Следовательно, уравнение (6) является однородным и его можно решить делением обеих частей или на

Далее решение полученного уравнения полностью аналогично решению уравнения (2). Полное решение этого уравнения приведено в табл. 19.

Составляя план решения показательного уравнения, необходимо учитывать, что при решении некоторых из них целесообразно перенести все члены уравнения в одну сторону и попытаться разложить полученное выражение на множители, например, с использованием группировки членов, как это сделано в табл. 19 для уравнения

Для решения некоторых показательных уравнений можно применить свойства соответствующих функций.

Примеры решения задач:

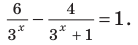

Пример №9

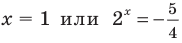

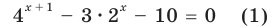

Решите уравнение

Решение:

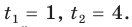

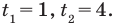

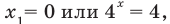

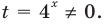

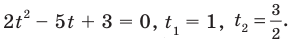

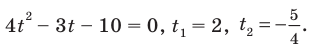

Замена

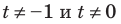

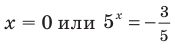

Обратная замена дает уравнения:

Комментарий:

В данное уравнение переменная входит только в одном виде

Как уже отмечалось, замена и обратная замена — это равносильные преобразования данного уравнения, но при решении полученного дробного уравнения следует позаботиться о том, чтобы не получить посторонних корней (для этого, например, достаточно учесть, что

*Конечно, если уравнение имеет вид

Пример №10

Решите уравнение

Решение:

Комментарий:

- 1. Избавляемся от числовых слагаемых в показателях степеней.

- 2. Приводим все степени (с переменной в показателе) к одному основанию 5.

- 3. Выполняем замену

решаем полученное уравнение, производим обратную замену и решаем полученные простейшие показательные уравнения (а также учитываем, что все преобразования были равносильными).

Пример №11

Решите уравнение

Решение:

Ответ: 2.

Комментарий:

При решении систем уравнений, содержащих показательные функции, чаще всего используются традиционные методы решения систем уравнений: метод подстановки и метод замены переменных.

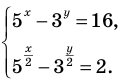

Пример №12

Решите систему уравнений

Решение:

Из первого уравнения системы

Комментарий:

Если из первого уравнения выразить

Пример №13

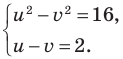

Решите систему уравнений

Решение:

Замена

Комментарий:

Если обозначить

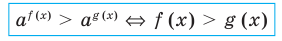

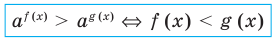

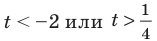

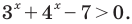

Решение показательных неравенств

1. График показательной функции

2. Схема равносильных преобразований простейших показательных неравенств

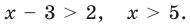

Примеры:

Ответ:

Ответ:

3. Решение более сложных показательных неравенств

Ориентир:

I. С помощью равносильных преобразований (по схеме решения показательны х уравнений) данное неравенство приводится к неравенству известного вида (квадратному, дробному и др.).

После решения полученного неравенства приходим к простейшим показательным неравенствам.

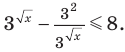

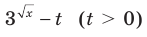

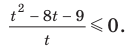

Пример:

Замена

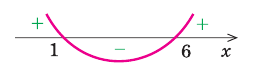

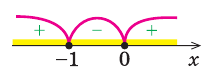

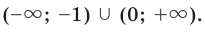

II. Применяем метод интервалов, приводя данное неравенство к виду

- Найти ОДЗ.

- Найти нули

- Отметить пули функции на ОДЗ и найти знак

в каждом из промежутков, на которые разбивается ОДЗ. 4. Записать ответ, учитывая знак неравенства.

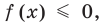

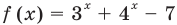

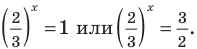

Пример:

Решим неравенство методом интервалов. Данное неравенство равносильно неравенству

Обозначим

- ОДЗ:

- Нули функции:

- Поскольку функция

является возрастающей (как сумма двух возрастающих функций), то значение, равное нулю, она принимает только в одной точке области определения:

- Отмечаем нули функции на ОДЗ, находим знак

в каждом из промежутков, на которые разбивается ОДЗ, и записываем решение неравенства

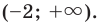

Ответ:

Объяснение и обоснование:

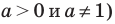

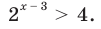

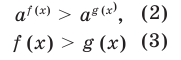

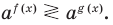

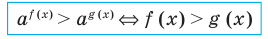

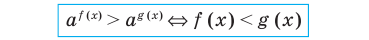

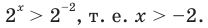

Решение простейших показательных неравенств вида

При

Графически это проиллюстрировано на рис. 14.3.

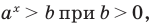

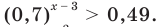

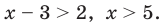

Например, чтобы решить неравенство

Решение данного неравенства можно записывать в виде

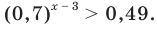

Аналогично, чтобы решить неравенство

Учитывая, что при любых положительных значениях

Например, неравенство

Обобщая приведенные выше рассуждения относительно решения простейших показательных неравенств, отметим, что при

Чтобы обосновать равносильность соответствующих неравенств, достаточно заметить, что при

могут быть верными только одновременно, поскольку функция

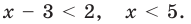

В простейших случаях при решении показательных неравенств, как и при решении показательных уравнений, пытаются с помощью основных формул действий над степенями привести (если это возможно) данное неравенство к виду

Для решения более сложных показательных неравенств чаще всего используют замену переменных или свойства соответствующих функций.

Заметим, что аналогично решению показательных уравнений все равносильные преобразования неравенства всегда выполняются на его области допустимых значений (общей области определения для всех функций, входящих в запись этого неравенства). Для показательных неравенств достаточно часто областью допустимых значений (ОДЗ) является множество всех действительных чисел. В этих случаях, как правило, ОДЗ явно не находят и не записывают в решение неравенства (см. далее задачу 1). Но если в процессе решения показательного неравенства равносильные преобразования выполняются не на всем множестве действительных чисел, то в этом случае приходится учитывать ОДЗ (см. далее задачу 2).

- Заказать решение задач по высшей математике

Примеры решения задач:

Пример №14

Решите неравенство

Решение:

Поскольку функция у

Ответ:

Комментарий:

Запишем правую часть неравенства как степень числа

Пример №15

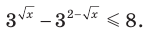

Решите неравенство

Решение:

ОДЗ:

Комментарий:

Поскольку равносильные преобразования неравенств выполняются на ОДЗ исходного неравенства, то зафиксируем эту ОДЗ. Используя и формулу

Пример №16

Решите неравенство

Решение:

Решим неравенство методом интервалов. Обозначим

Отсюда

Ответ:

Комментарий:

Данное неравенство можно решать или приведением к алгебраическому неравенству, или методом интервалов. Для решения его методом интервалов используем схему, приведенную в табл. 20. При нахождении нулей функции приведем все степени к двум основаниям (2 и 3), чтобы получить однородное уравнение. Это уравнение решается делением обеих частей на наивысшую степень одного из видов переменных — на

Пример №17

Решите неравенство

Комментарий:

Данное нестрогое неравенство также удобно решать методом интервалов. При этом следует учитывать, что в случае, когда мы решаем нестрогое неравенство

Решение:

Обозначим

Определение и вычисление показательной функции

Если величины

Мы видим, что если придавать независимому переменному значения, увеличивающиеся в арифметической прогрессии, то у будет расти в геометрической прогрессии со знаменателем, равным 2.

Вообще, если в уравнении

Приняв

Отметим, что показательная функция нигде не обращается в нуль, т. е. ее график нигде не пересекает ось

Аналогичный график имеет и любая показательная функция с основанием, большим единицы (

Если же взять основание положительное, но меньшее единицы (

Показательная функция — практическое занятие с решением

1) Составьте таблицу значений для функций

2) На координатной плоскости постройте точки, абсциссы которых соответствуют аргументам, а ординаты значениям функции и соедините сплошной кривой линией.

3) Сравните с

4) Увеличиваются или уменьшаются значения функции

5) В какой точке графики пересекают ось у ?

6) Сравните графики и запишите их сходные и отличительные черты.

7) Выполните задание для функций

При а > 0,

1) Область определения показательной функции все действительные числа.

2) Множество значений показательной функции все положительные

числа.

3) Так как

4) При а > 1 функция

5) Показательная функция не пересекает ось абсцисс и её график расположен выше оси х, т.е. в верхней полуплоскости.

Функция

Экспонента при изменении аргумента увеличивается или уменьшается с большой скоростью.

6) При

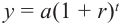

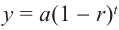

Экспоненциально возрастающая и экспоненциально убывающие функции

Например: функцию

Пример:

По графику функции зададим её уравнение.

Решение:

Составим таблицу значений.

Из таблицы значений видно, что при увеличении значений х на 1 единицу, значения у уменьшаются в

Значит,

Пример:

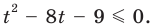

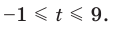

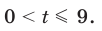

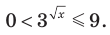

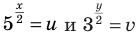

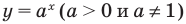

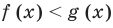

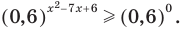

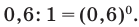

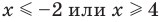

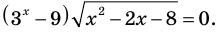

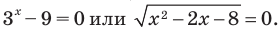

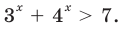

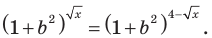

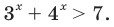

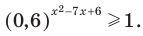

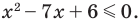

При каких значениях переменных справедливо следующие:

а)равенство

Решение:

а) запишем равенство

б)запишем неравенство

в)запишем неравенство

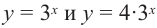

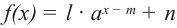

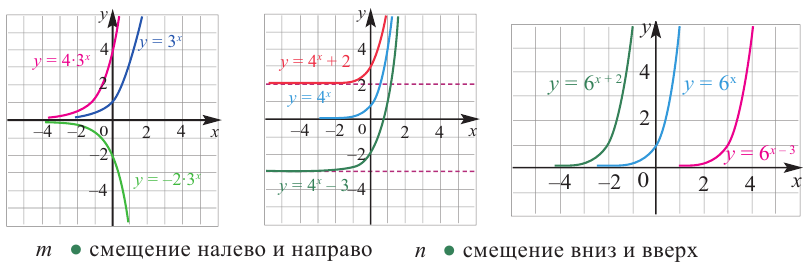

Преобразование графиков показательных функций

Общий вид показательной функции

•График в

Например.

•При

Например.

можно построить при помощи графика функции

используя параллельный перенос.

Пример №18

Построим график функции

Прямая у = 1 является горизонтальной асимптотой.

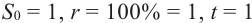

В реальной жизни, при ежегодном увеличении величины на постоянный процент, её состояние через

При помощи данных формул решим следующее задание.

Пример №19

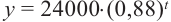

Цена автомобиля купленного за 24 ООО руб ежегодно снижается на 12%. Запишем зависимость между количеством лет

Решение.

В формуле

Тогда данную ситуацию можно смоделировать показательной

функцией

Показательная функция. Число е.

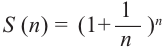

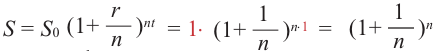

Исследование:

Представьте, что вы вложили в банк 1 руб, под сложные проценты с процентной ставкой равной 100%. В течении года вы произвели вычислений

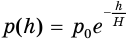

Вычислите значения функции и установите, к какому числу приближается значение функции

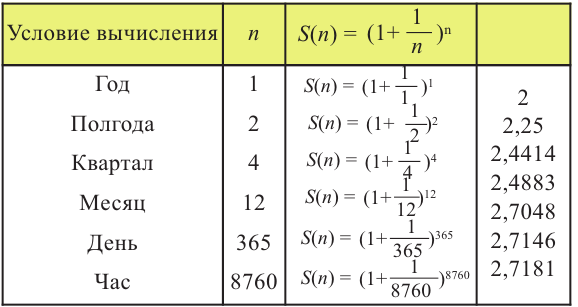

Как видно, если банк будет чаще вычислять процент для вложенной суммы, то прибыль увеличится. Однако, отношение ежедневных вычислений к ежемесячным даёт прибыль 10 гяпик. Если даже банк будет находить процент для денег на счету ежесекундно , то и в данном случае разница между начислением процентов ежечасно или ежедневно будет незначительна. Из графика функции

Число е:

Исследование показывает, что при увеличении значений

Число е, так же как и число

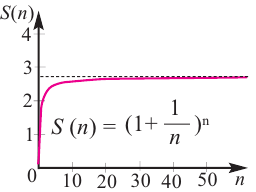

График функции y=ex

График функции

Для построения графика функции

Показательная и логарифмическая функции их свойства и график

Понятие показательной функции и ее график:

Определение. Показательной функцией называется функция вида

График показательной функции (экспонента)

1. Область определения:

2. Область значений:

3. Функция ни четная, ни нечетная.

4. Точки пересечения с осями координат:

с осью

5. Промежутки возрастания и убывания:

функция

функция

6. Промежутки знакопостоянства:

7.

8. Для любых действительных значений

Понятие показательной функции

Показательной функцией называется функция вида

Например,

Отметим, что функция вида

Тогда

Поскольку при

Попытаемся сначала построить графики некоторых показательных функций, например

Составим таблицу некоторых значений функции

Построим на координатной плоскости соответствующие точки (рис. 119, а) и соединим эти точки плавной линией, которую естественно считать графиком функции

Как видим из графика, функция

Аналогично составим таблицу некоторых значений функции

Построим на координатной плоскости соответствующие точки (рис. 120, а) и соединим эти точки плавной линией, которую естественно считать графиком функции

Как видим из графика, функция

Таким образом, график функции

Оказывается, что всегда при

Свойства показательной функции

Как было обосновано выше, областью определения показательной функции

Областью значений функции

Это означает, что график показательной функции

При

Обоснование области значений и промежутков возрастания и убывания показательной функции проводится так: эти свойства проверяются последовательно для натуральных, целых, рациональных показателей, а затем уже переносятся на любые действительные показатели.

Следует учесть, что при введении понятия степени с иррациональным показателем мы уже пользовались возрастанием функции, когда проводили такие рассуждения: поскольку

Функция

Точки пересечения с осями координат. График функции

График показательной функции

Промежутки знакопостоянства.

Отметим еще одно свойство показательной функции. Поскольку график функции

Функция

Свойства показательной функции, приведенные в пункте 8 таблицы 49:

Отметим еще одно свойство показательной функции, которое выделяет ее из ряда других функций: если

Действительно,

Кроме общих свойств показательной функции при

Сравнивая эти графики, можно сделать вывод: чем больше основание

Заканчивая разговор о показательной функции, укажем те причины, которые мешают рассматривать показательные функции с отрицательным или нулевым основанием.

Отметим, что выражение

Примеры решения задач:

Пример №20

Сравните значения выражений:

Решение:

1) Функция

2) Функция

Комментарий:

Учтем, что функция

Пример №21

Сравните с единицей положительное основание а, если известно, что выполняется неравенство:

Решение:

1) Поскольку

2) Поскольку

Комментарий:

В каждом задании данные выражения — это два значения функции

Проанализируем, какое значение функции соответствует большему значению аргумента (для этого сначала сравним аргументы).

Если большему значению аргумента соответствует большее значение функции, то функция

Пример №22

Постройте график функции:

Комментарий:

При

При

При

Чтобы уточнить поведение графиков данных функций, найдем координаты нескольких дополнительных точек.

Решение:

Пример №23

Изобразите схематически график функции

Решение:

Последовательно строим графики:

Комментарий:

Составим план построения графика данной функции с помощью последовательных геометрических преобразований (табл. 4 на с. 28). 1. Мы можем построить график функции

2. Затем можно построить график функции

3. После этого можно построить график функции

параллельно перенести график

4. Затем можно построить график данной функции

Решение показательных уравнении и неравенств

Основные формулы и соотношения:

График функции

Схема равносильных преобразований простейших показательных уравнений:

Ориентир:

При

Пример №24

Ответ: —1

Корней нет (поскольку

Ответ: корней нет.

Приведение некоторых показательных уравнений к простейшим:

1) Если в левой и правой частях показательного уравнения стоят только произведения, частные, корни или степени, то целесообразно с помощью основных формул попробовать записать обе части уравнения как степени с одним основанием.

Пример №25

Ответ:

2) Если в одной части показательного уравнения стоит число, а в другой все члены содержат выражение вида

Пример №26

Ответ: 2

Объяснение и обоснование:

Показательными уравнениями обычно называют уравнения, в которых переменная входит в показатель степени (а основание этой степени не содержит переменной).

Простейшие показательные уравнения

Рассмотрим простейшее показательное уравнение вида

Очевидно, что

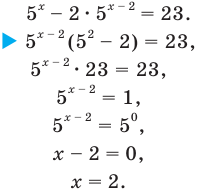

Графически это проиллюстрировано на рисунке 123.

Например, чтобы решить уравнение

Если

Например, уравнение

Обобщая приведенные выше рассуждения относительно решения простейших показательных уравнений, отметим, что при

Коротко это утверждение можно записать так: при

Чтобы обосновать равносильность этих уравнений, достаточно заметить, что равенства (2) и (3) могут быть верными только одновременно, поскольку функция

В простейших случаях при решении показательных уравнений пытаются с помощью основных формул действий над степенями (см. таблицу 46) привести (если это возможно) данное уравнение к виду

Для решения более сложных показательных уравнений чаще всего используют замену переменных (применение этого метода рассмотрено в табл. 51, с. 344) или свойства соответствующих функций (применение этих методов рассмотрено в табл. 58, с. 403).

Заметим, что все равносильные преобразования уравнения всегда выполняются на его области допустимых значений (то есть на общей области определения для всех функций, входящих в запись этого уравнения). Но в показательных уравнениях чаще всего областью допустимых значений (ОДЗ) является множество всех действительных чисел. В этих случаях, как правило, ОДЗ явно не находят и не записывают в решении уравнения (см. ниже задачи 1-3). Но если в ходе решения показательных уравнений равносильные преобразования выполняются не на всем множестве действительных чисел, то в этом случае приходится вспоминать об ОДЗ (задача 4″ на с. 343).

Примеры решения задач:

Пример №27

Решите уравнение:

Решение:

1)

2)

3)

Комментарий:

При

Другие уравнения приведем к виду

Пример №28

Решите уравнение:

Решение:

1) Данное уравнение равносильно уравнениям:

Ответ: 5.

2) Данное уравнение равносильно уравнениям:

Ответ: 1.

Комментарий:

В левой и правой частях данных уравнений стоят только произведения, частные, корни или степени. В этом случае для приведения уравнения к виду

В уравнении 1 следует обратить внимание на то, что

Для преобразования уравнения 2 напомним, что все формулы можно применять как слева направо, так и справа налево, например для левой части этого уравнения воспользуемся формулой

Пример №29

Решите уравнение

Решение:

Данное уравнение равносильно уравнениям:

Ответ: 1.

Комментарий:

В левой части уравнения все члены содержат выражения вида

Пример №30

Решите уравнение

Решение:

► ОДЗ:

Рассмотрим два случая.

1) При

2) При

Отсюда

Ответ: 1) при

2) при

Комментарий:

Это уравнение относительно переменной

Основание

Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно, то есть:

Решение более сложных показательных уравнений и их систем

Схема поиска плана решения показательных уравнений:

- Избавляемся от числовых слагаемых в показателях степеней (используя справа налево основные формулы действий над степенями, приведенные в табл. 50).

- Если возможно, приводим все степени (с переменной в показателе) к одному основанию и выполняем замену переменной.

Учитывая, что

Обратная замена дает

Ответ: 1.

3. Если нельзя привести к одному основанию, то пытаемся привести все степени к двум основаниям так, чтобы получить однородное уравнение (которое решается делением обеих частей уравнения на наибольшую степень одного из видов переменных).

Приведем все степени к двум основаниям 2 и 3:

Имеем однородное уравнение (у всех членов одинаковая суммарная степень —

Замена

4. В других случаях переносим все члены уравнения в одну сторону и пробуем разложить полученное уравнение на множители или применяем специальные приемы решения, в которых используются свойства соответствующих функций.

Если попарно сгруппировать члены в левой части уравнения и в каждой паре вынести за скобки общий множитель, то получаем

Теперь можно вынести за скобки общий множитель

Тогда

Ответ: 2; 1.

Объяснение и обоснование:

Для решения более сложных показательных уравнений (в сравнении с теми, которые были рассмотрены в предыдущем пункте 30.1) чаще всего используют замену переменных. Чтобы сориентироваться, можно ли ввести замену переменных в данном показательном уравнении, часто бывает полезно в начале решения избавиться от числовых слагаемых в показателях степеней, используя формулы:

Затем пробуем все степени (с переменной в показателе) привести к одному основанию и выполнить замену переменной. Например, в уравнении (2) степень с основанием 4 можно записать как степень с основанием

Напомним общий ориентир: если в уравнение, неравенство или тождество переменная входит в одном и том же виде, то удобно соответствующее выражение с переменной обозначить одной буквой (новой переменной).

Обращаем внимание на то, что

Отметим, что как использование основных формул действий над степенями, так и использование замены и обратной замены всегда приводит к уравнению, равносильному данному на его ОДЗ (в уравнении (1) — на множестве всех действительных чисел). Это обусловлено тем, что все указанные преобразования мы можем выполнить и в прямом, и в обратном направлениях. (Таким образом, мы всегда сможем доказать, что каждый корень первого уравнения является корнем второго и наоборот, аналогично тому, как был обоснован равносильный переход для простейших показательных уравнений на с. 341).

В тех случаях, когда все степени (с переменной в показателе) в показательном уравнении, которое не приводится непосредственно к простейшему, не удается привести к одному основанию, следует попытаться привести все степени к двум основаниям так, чтобы получить однородное уравнение.

Например, рассмотрим уравнение

Все степени в этом уравнении можно записать через основания 2 и 3, поскольку

Получаем уравнение

Все одночлены, стоящие в левой части этого уравнения, имеют степень

Напомним (см. раздел 2, с. 172):

Если все члены уравнения, в левой и правой частях которого стоят многочлены от двух переменных (или от двух функций одной переменной), имеют одинаковую суммарную степень, то уравнение называется однородным.

Решается однородное уравнение делением обеих его частей на наибольшую степень одной из переменных.

Следовательно, уравнение (6) является однородным, и его можно решить делением обеих частей или на

В последнем уравнении все члены можно представить как степени с одним основанием

Составляя план решения показательного уравнения, необходимо учитывать, что при решении некоторых из них целесобразно перенести все члены уравнения в одну сторону и попытаться разложить полученное выражение на множители, например, с использованием группировки членов, как это сделано в таблице 51 для уравнения

Для решения некоторых показательных уравнений можно применить свойства соответствующих функций.

Примеры решения задач:

Пример №31

Решите уравнение

Решение:

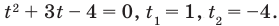

Замена

Тогда

Обратная замена дает

Ответ: 1.

Комментарий:

В данное уравнение переменная входит только в одном виде

Как уже отмечалось, замена и обратная замена — это равносильные преобразования данного уравнения, но при решении полученного дробного уравнения следует позаботиться о том, чтобы не получить посторонних корней (для этого, например, достаточно учесть, что

Пример №32

Решите уравнение

Решение:

Замена

Обратная замена дает

Ответ: 0.

Комментарий:

- Избавляемся от числовых слагаемых в показателях степеней.

- Приводим все степени (с переменной в показателе) к одному основанию 5.

- Выполняем замену

решаем полученное уравнение, производим обратную замену и решаем полученные простейшие показательные уравнения (а также учитываем, что все преобразования были равносильными).

Пример №33

Решите уравнение

Решение:

Ответ: 2

Комментарий:

- Избавляемся от числовых слагаемых в показателях степеней,переносим все члены уравнения в одну сторону и приводим подобные члены.

- Замечаем, что степени всех членов полученного уравнения

(с двумя основаниями 2 и 3) одинаковые —

следовательно, это уравнение однородное. Его можно решить делением обеих частей на наибольшую степень одного из видов выражений с переменной — или на

или на

Учитывая, что

при всех значениях

в результате деления на

получаем уравнение, равносильное предыдущему (а значит, и заданному).

При решении систем уравнений, содержащих показательные функции, чаще всего используются традиционные методы решения систем уравнений: метод подстановки и метод замены переменных.

Пример №34

Решите систему уравнений

Решение:

Из первого уравнения системы

Тогда из второго уравнения получаем

Ответ:

Комментарий:

Если из первого уравнения выразить

Выполняя замену, учитываем, что

Пример №35

Решите систему уравнений

Решение:

Замена

Из второго уравнения этой системы имеем

Ответ:

Комментарий:

Если обозначить

Тогда данная система будет равносильна алгебраической системе, которую легко решить.

После обратной замены получаем систему простейших показательных уравнений

Решение показательных неравенств

График показательной функции

Схема равносильных преобразований простейших показательных неравенств:

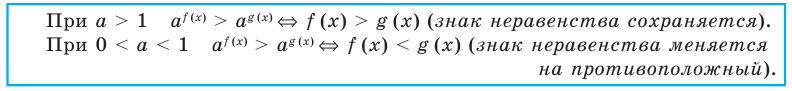

знак неравенства сохраняется знак неравенства меняется на противоположный

Пример №36

Ответ:

Пример №37

Ответ:

Решение более сложных показательных неравенств

I. С помощью равносильных преобразований (по схеме решения показательных уравнений, табл. 51) данное неравенство приводится к неравенству известного вида (квадратному, дробному и т. д.). После решения полученного неравенства приходим к простейшим показательным неравенствам.

Пример №38

Замена

Обратная замена дает

Ответ:

II. Применяем общий метод интервалов, приводя данное неравенство к виду f (x)

1. Найти ОДЗ.

2. Найти нули

3. Отметить нули функции на ОДЗ и найти знак

4. Записать ответ, учитывая знак неравенства.

Решим неравенство методом интервалов. Данное неравенство равносильно неравенству

1. ОДЗ:

2. Нули функции:

Поскольку функция

3. Отмечаем нули функции на ОДЗ, находим знак

Ответ:

Объяснение и обоснование:

Решение простейших показательных неравенств вида

При

При

Графически это проиллюстрировано на рисунке 125.

Например, чтобы решить неравенство

Заметим, что решение данного неравенства можно записывать в виде

Аналогично, чтобы решить неравенство

Учитывая, что при любых положительных значениях а значение

Например, неравенство

Обобщая приведенные выше рассуждения относительно решения простейших показательных неравенств, отметим, что при

При

При

Чтобы обосновать равносильность соответствующих неравенств, достаточно заметить, что при

Аналогично обосновывается равносильность неравенств

В простейших случаях при решении показательных неравенств, как и при решении показательных уравнений, пытаются с помощью основных формул действий над степенями привести (если это возможно) данное неравенство к виду

Для решения более сложных показательных неравенств чаще всего используют замену переменных или свойства соответствующих функций.

Заметим, что аналогично решению показательных уравнений все равносильные преобразования неравенства всегда выполняются на его области допустимых значений (то есть на общей области определения для всех функций, входящих в запись этого неравенства). Для показательных неравенств достаточно часто областью допустимых значений (ОДЗ) является множество всех действительных чисел. В этих случаях, как правило, ОДЗ явно не находят и не записывают в решение неравенства (см. далее задачу 1). Но если в процессе решения показательного неравенства равносильные преобразования выполняются не на всем множестве действительных чисел, то в этом случае приходится учитывать ОДЗ (см. далее задачу 2).

Примеры решения задач:

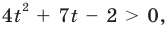

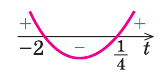

Пример №39

Решите неравенство

Решение:

Отсюда

Ответ:

Комментарий:

Запишем правую часть неравенства как степень числа

Для решения полученного квадратного неравенства используем графическую иллюстрацию.

Пример №40

Решите неравенство

Решение:

ОДЗ:

Замена

Функция

Ответ:

Комментарий:

Поскольку равносильные преобразования неравенств выполняются на ОДЗ исходного неравенства, то зафиксируем эту ОДЗ. Используя формулу

В полученном неравенстве знаменатель положителен, поэтому это дробное неравенство можно привести к равносильному ему квадратному.

После выполнения обратной замены следует учесть не только возрастание функции

Пример №41

Решите неравенство

Решение:

Решим неравенство методом интервалов. Обозначим

1 ОДЗ:

2. Нули функции:

Замена

Отсюда

Ответ:

Комментарий:

Данное неравенство можно решать или приведением к алгебраическому неравенству, или методом интервалов. Для решения его методом интервалов используем схему, приведенную в таблице 52.

При нахождении нулей функции приведем все степени к двум основаниям (2 и 3), чтобы получить однородное уравнение. Это уравнение решается делением обеих частей на наивысшую степень одного из видов переменных — на

Разумеется, для решения данного неравенства можно было учесть, что

Пример №42

Решите неравенство

Комментарий:

Данное нестрогое неравенство также удобно решать методом интервалов. Записывая ответ, следует учитывать, что в случае, когда мы решаем нестрогое неравенство

Решение:

Обозначим

1. ОДЗ:

2. Нули функции:

3. Отмечаем нули

Ответ:

Показательные функции в высшей математике

Рассмотрим функцию, заданную равенством

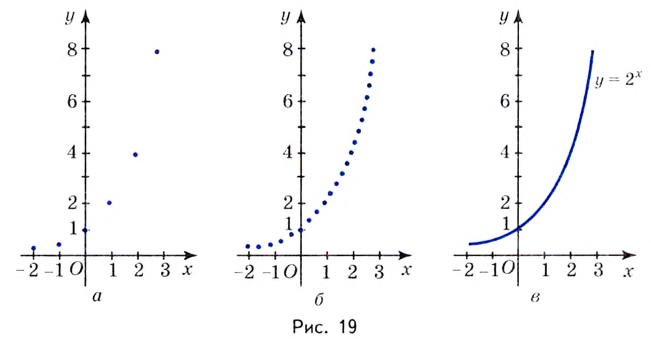

На рисунке 19, а обозначены точки, координаты которых соответствуют этой таблице. Когда на этой же координатной плоскости обозначить больше точек с координатами

График функции

Рассматриваемая функция

Показательной функцией называется функция, заданная формулой

Примеры других показательных функций:

Основные свойства показательной функции

- Область определения функции

— множество

ибо при каждом положительном

и действительном

выражение

определено.

- Область значений функции

— множество

поскольку, если основание

степени положительное, то положительная и степень

Следовательно, функция

принимает только положительные значения.

- Если

функция

возрастает, а если

— убывает. Это свойство хорошо видно на графиках функций (рис. 20).

- Функция

каждое своё значение принимает только один раз, т. е. прямую, параллельную оси

график показательной функции может пересечь только в одной точке. Это следует из свойства 3.

- Функция

ни чётная, ни нечётная, ни периодическая. Поскольку каждое своё значение она принимает только один раз, то не может быть чётной или периодической. Не может она быть и нечётной, так как не имеет ни отрицательных, ни нулевых значений.

- График каждой показательной функции проходит через точку

поскольку если

При решении задач и упражнений, связанных с показательной функцией, особенно часто используется третье свойство, в котором указывается на монотонность показательной функции, то есть её возрастание или убывание. В частности из него вытекают следующие утверждения.

- Если

- Если

- Если

Присмотритесь к графикам показательных функций

К показательной функции иногда относят также функции вида

Пример №43

Сравните с единицей число:

Решение:

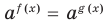

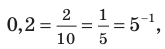

а) Представим число 1 в виде степени с основанием 0,5. Имеем:

Пример №44

Функция

Решение:

Поскольку

Пример №45

Постройте график функции

Решение:

Функция

- Производные показательной и логарифмической функций

- Показательно-степенные уравнения и неравенства

- Показательные уравнения и неравенства

- Логарифмические уравнения и неравенства

- Техника дифференцирования

- Дифференциальная геометрия

- Логарифмическая функция, её свойства и график

- Логарифмические выражения

|

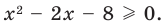

Синонимы: область допустимых значений или сокращенно ОДЗ. Первое, с чем Вы сталкиваетесь при изучении различных функций или же при построении графиков — это область определения функции. Определение:Областью определения называется множество значений, которые может принимать x. Обозначение D(f).Как же это правило применить к заданной Вам функции? |

В математике имеется достаточно небольшое количество элементарных функций, область определения которых ограничена. Все остальные «сложные» функции — это всего лишь их сочетания и комбинации.

1. Дробная функция — ограничение на знаменатель.

2. Корень четной степени — ограничение на подкоренное выражение.

3. Логарифмы — ограничение на основание логарифма и подлогарифмическое выражение.

3. Тригонометрические tg(x) и ctg(x) — ограничение на аргумент.

Для тангенса:

Для котангенса:

4. Обратные тригонометрические функции.

| |

Пример нахождения области определения функции №1

Нахождение области определения любой линейной функции, т.е. функции первой степени:

y = 2x + 3 — уравнение задает прямую на плоскости.

Посмотрим внимательно на функцию и подумаем, какие же числовые значения мы сможем подставить в уравнение вместо переменной х?

Попробуем подставить значение х=0

Так как y = 2·0 + 3 = 3 — получили числовое значение, следовательно функция существует при взятом значении переменной х=0.

Попробуем подставить значение х=10

так как y = 2·10 + 3 = 23 — функция существует при взятом значении переменной х=10 .

Попробуем подставить значение х=-10

так как y = 2·(-10) + 3 = -17 — функция существует при взятом значении переменной х=-10 .

Уравнение задает прямую линию на плоcкости, а прямая не имеет ни начала ни конца, следовательно она существует для любых значений х.

Заметим, что какие бы числовые значения мы не подставляли в заданную функцию вместо х, всегда получим числовое значение переменной y.

Следовательно, функция существует для любого значения x ∈ R или запишем так: D(f) = R

Формы записи ответа: D(f)=R или D(f)=(-∞:+∞)или x∈R или x∈(-∞:+∞)

Сделаем вывод:

Для любой функции вида y = ax + b областью определения является множество действительных чисел.

Пример нахождения области определения функции №2

Задана функция вида:

y = 10/(x + 5) — уравнение гиперболы

Имея дело с дробной функцией, вспомним, что на ноль делить нельзя. Следовательно функция будет существовать для всех значений х, которые не

обращают знаменатель в ноль. Попробуем подставить какие-либо произвольные значения х.

При х = 0 имеем y = 10/(0 + 5) = 2 — функция существует.

При х = 10 имеем y = 10/(10 + 5) = 10/15 = 2/3 — функция существует.

При х = -5 имеем y = 10/(-5 + 5) = 10/0 — функция в этой точке не существует.

Т.е. если заданная функция дробная, то необходимо знаменатель приравнять нулю и найти такую точку, в которой функция не существует.

В нашем случае:

x + 5 = 0 → x = -5 — в этой точке заданная функция не существует.

или

x + 5 ≠ 0 → x ≠ -5

Для наглядности изобразим графически:

На графике также видим, что гипербола максимально близко приближается к прямой х = -5, но самого значения -5 не достигает.

Видим, что заданная функция существует во всех точках действительной оси, кроме точки x = -5

Формы записи ответа: D(f)=R{-5} или D(f)=(-∞;-5)∪ (-5;+∞) или x∈R{-5} или x∈(-∞;-5)∪(-5;+∞)

Вывод:

Если заданная функция дробная, то наличие знаменателя накладывает условие неравенства нулю знаменателя.

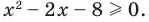

Пример нахождения области определения функции №3

Рассмотрим пример нахождения области определения функции с корнем четной степени:

Так как квадратный корень мы можем извлечь только из неотрицательного числа, следовательно, функция под корнем — неотрицательна.

2х — 8 ≥ 0

Решим простое неравенство:

2х — 8 ≥ 0 → 2х ≥ 8 → х ≥ 4

Заданная функция существует только при найденных значениях х ≥ 4 или D(f)=[4;+∞) или x∈[4;+∞).

На графике видим, что функция существует для найденных значений х : х ≥ 4 или D(f)=[4;+∞) или x∈[4;+∞).

При попытке подставить вместо х значения, отличные от найденных, под корнем получим отрицательное число, те в этих точках функция не существует.

Вывод:

Если заданная функция содержит квадратный корень (или корень любой четной степени), то обязательно накладывается условие неотрицательности (≥0) на подкоренное выражение. Если квадратный корень находится в знаменателе функции, у которой мы находим область определения, то на подкоренное выражение накладывается условие положительности (>0), так как знаменатель всегда должен быть отличен от нуля.

Пример нахождения области определения функции №4

Рассмотрим пример нахождения области определения функции с корнем четной степени в знаменателе:

В числителе имеем линейную функцию, область определения которой множество всех действительных чисел. (см. пример 1)

В знаменателе — квадратный корень, накладывает условие на подкоренное выражение, не забывая о том, что знаменатель всегда отличен от нуля.

Получим:

x2 — 4x + 3 > 0 → (x — 1)(x — 3) > 0

Решим строгое неравенство методом интервалов:

Видим, что функция положительна на следующих интервалах: x∈(-∞;1)∪(3;+∞)

Нашли такие значения переменной х, при которых функция существует — нашли ОДЗ функции.

Пример нахождения области определения функции №5

Рассмотрим пример нахождения области определения функции с корнем нечетной степени:

Имеем дело с корнем нечетной степени. Так как корень нечетной степени существует при любых значениях подкоренного выражения, то заданная дробная функция под корнем может принимать любые значения.

В числителе дробной функции — уравнение первой сnепени, которое существует при любых значениях переменной. Знаменатель любой дроби отличен от нуля. Следовательно, при нахождении ОДЗ заданного выражения имеем дело лишь с одним ограничением — ограничение на знаменатель дроби.

Получили ОДЗ: x∈(-∞;-1)∪(-1;1)∪(1;+∞)

Пример нахождения области определения функции №6

Рассмотрим пример нахождения области определения логарифма:

Простенький пример на область определения логарифмической функции.

Помним, что основание логарифма положительно и отлично от нуля. Подлогарифмическое выражение положительно:

Покажем на числовой прямой:

Получили ОДЗ: x∈(8;9)∪(9;+∞)

Пример нахождения области определения функции №7

Задана функция вида:

1 ограничение основывается на наложении ограничения на знаменатель дроби (отличен от нуля):

Второе ограничение — подлогарифмическое выражение положительно:

Т.е. для определения области определения заданной функции необходимо решить систему:

Необходимо решить каждое из ограничений системы по отдельности и пересечь получившиеся результаты.

Допускаю, что читатель самостоятельно может это проделать и перехожу к разбору следующего примера.

Пример нахождения области определения функции №8

Рассмотрим следующий пример:

Имеем дело с корнем четной степени, следовательно первое ограничение на подкоренное выражение:

Имеем дело с логарифмом, следовательно ограничение на подлогарифмическую функцию:

Таким образом для определения области определения исходной функции необходимо решить систему неравенств:

Каждое из неравенств решим по отдельности.

Первое неравенство будем решать методом интервалов: найдем корни каждого из выражений неравенства, вынесем их на координатную плоскость и расставим знаки неравенства в каждом из полученных интервалов.

Корни:

Второе неравенство:

Выносим на координатную прямую:

Объясню как расставлены знаки в каждом из интервалов:

Значения левее 6/7 нет смысла рассматривать, так как логарифм для этих значений не существует.

1-ый интервал: (6/7;1]

Основание логарифма больше единицы, следовательно функция возрастающая. В корне x=1 логарифм меняет свое значение с » — » на » + «.

Наглядно покажу на графике:

Имеем: линейная функция (13 — x)

Пример нахождения области определения функции №9

Рассмотрим следующий пример:

Пример нахождения области определения функции №10

Найти область определения функции двух переменных, ответ изобразить на плоскости ХОY.

Пример нахождения области определения функции №11

Найти область определения функции двух переменных, ответ изобразить на плоскости ХОY.

Пример нахождения области определения функции №12

Найти область определения функции двух переменных, ответ изобразить на плоскости ХОY.

Пример нахождения области определения функции №13

Найти область определения функции двух переменных, ответ изобразить на плоскости ХОY.

показательная функция убывает на всей области определения.

показательная функция убывает на всей области определения.

решаем полученное уравнение, производим обратную замену и решаем полученные простейшие показательные уравнения (а также учитываем, что все преобразования были равносильными).

решаем полученное уравнение, производим обратную замену и решаем полученные простейшие показательные уравнения (а также учитываем, что все преобразования были равносильными).

в каждом из промежутков, на которые разбивается ОДЗ. 4. Записать ответ, учитывая знак неравенства.

в каждом из промежутков, на которые разбивается ОДЗ. 4. Записать ответ, учитывая знак неравенства.

является возрастающей (как сумма двух возрастающих функций), то значение, равное нулю, она принимает только в одной точке области определения:

является возрастающей (как сумма двух возрастающих функций), то значение, равное нулю, она принимает только в одной точке области определения:

в каждом из промежутков, на которые разбивается ОДЗ, и записываем решение неравенства

в каждом из промежутков, на которые разбивается ОДЗ, и записываем решение неравенства

решаем полученное уравнение, производим обратную замену и решаем полученные простейшие показательные уравнения (а также учитываем, что все преобразования были равносильными).

решаем полученное уравнение, производим обратную замену и решаем полученные простейшие показательные уравнения (а также учитываем, что все преобразования были равносильными).

(с двумя основаниями 2 и 3) одинаковые —

(с двумя основаниями 2 и 3) одинаковые —  следовательно, это уравнение однородное. Его можно решить делением обеих частей на наибольшую степень одного из видов выражений с переменной — или на

следовательно, это уравнение однородное. Его можно решить делением обеих частей на наибольшую степень одного из видов выражений с переменной — или на  или на

или на  Учитывая, что

Учитывая, что  при всех значениях

при всех значениях  в результате деления на

в результате деления на  получаем уравнение, равносильное предыдущему (а значит, и заданному).

получаем уравнение, равносильное предыдущему (а значит, и заданному).

— множество

— множество  ибо при каждом положительном

ибо при каждом положительном  и действительном

и действительном  выражение

выражение  определено.

определено. — множество

— множество  поскольку, если основание

поскольку, если основание  степени положительное, то положительная и степень

степени положительное, то положительная и степень  Следовательно, функция

Следовательно, функция  принимает только положительные значения.

принимает только положительные значения. функция

функция  возрастает, а если

возрастает, а если  — убывает. Это свойство хорошо видно на графиках функций (рис. 20).

— убывает. Это свойство хорошо видно на графиках функций (рис. 20).

каждое своё значение принимает только один раз, т. е. прямую, параллельную оси

каждое своё значение принимает только один раз, т. е. прямую, параллельную оси  график показательной функции может пересечь только в одной точке. Это следует из свойства 3.

график показательной функции может пересечь только в одной точке. Это следует из свойства 3. ни чётная, ни нечётная, ни периодическая. Поскольку каждое своё значение она принимает только один раз, то не может быть чётной или периодической. Не может она быть и нечётной, так как не имеет ни отрицательных, ни нулевых значений.

ни чётная, ни нечётная, ни периодическая. Поскольку каждое своё значение она принимает только один раз, то не может быть чётной или периодической. Не может она быть и нечётной, так как не имеет ни отрицательных, ни нулевых значений. поскольку если

поскольку если