Все мы с вами говорим на русском языке. И даже иногда русским языком неоднократно повторяем сказанное. При этом часто умудряемся не понимать друг друга, говорить на разных языках. Случается, не так ли?

Согласно большому словарю фразеологизмов, говорить на разных языках — значит не понимать друг друга. И хоть этого словосочетания и нет в данном словаре, наоборот, говорить на одном языке − это понимать друг друга.

Хотите ли вы говорить на одном языке со своими собеседниками, будь то один человек или аудитория? Если да, то это уже половина дела, так как это желание является главным условием его осуществления. Но не единственным. Я выделила шесть основных составляющих:

- Честность и порядочность;

- уважение;

- общий словарный запас;

- использование образов, понятных аудитории;

- общий жизненный опыт;

- сомнение во взаимопонимании.

Давайте по порядку.

- Честность и порядочность.

«Ближе всего к великому стоит честность».

Виктор Гюго.

Мне кажется странным об этом упоминать, но всё же…

Говорить на одном языке — это, в том числе, и быть честным и порядочным со своими собеседниками, аудиторией. Говорить правду, не забывая про чувство такта, выполнять свои обещания, заботиться о том, чтобы не причинить намеренного вреда.

- Уважение.

«Нельзя одного человека уважать больше другого. У уважения нет категорий. Уважение, как и рыба (помните Воланда из романа «Мастер и Маргарита»?), либо первой свежести, либо есть нельзя».

Сергушенкова Татьяна.

Однажды одна моя знакомая рассказала мне, что, решив поговорить с бомжом на его языке, попросила его, почему-то матом, чтобы он от неё и её друзей отстал. Что-то он у них клянчил: то ли денег, то ли прикурить, то ли ещё что. Как вы думаете, какова была его реакция? Правильно. За секунду из достаточно мирного бездомного он превратился в агрессивно настроенного, сыплющего ругательствами и угрозами в ответ. Эта история меня бы нисколько не удивила, если бы эта моя знакомая не задала мне вопрос: «Почему он так себя повёл? Ведь я последовала твоему совету. Ты всегда повторяешь, что надо с человеком разговаривать на его языке». Хм… Как оказалось, именно с ней в какой-то момент мы разговаривали на разных языках. На очень разных языках.

Но всё-таки ответить мне ей что-то надо было. Изумления на моём лице ей было явно недостаточно. Прежде чем читать мои мысли по этому поводу, решите, а как бы ответили вы на этот вопрос.

Была ли такая реакция бездомного на матные слова в его адрес? Или даже на направление его этими словами в места широко известные? Думаю, нет. Безусловно, не стоит налево и направо использовать эту лексику только потому, что некоторые «матом не ругаются, а на нем разговаривают», но всё же я уверена, что не это ключ. Ключ в положении этой девушки по отношению к просящему. Она возвышалась над ним. Смотрела на него сверху вниз. Она чувствовала себя выше него. Она не испытывала к нему не то что уважения, а даже простого сострадания. Только презрение. А это всегда оскорбляет самолюбие любого человека (ну, не будем говорить о тех единицах, которые достигли так называемого просветления).

Наше эго, самолюбие, гордость, достоинство, неважно, как это вы называете, это наше самое уязвимое место. Мы не любим, когда нас унижают, принижают, вытирают о нас ноги, смешивают с грязью, растаптывают, роняют в чьих-то глазах ниже плинтуса. Чувствуете? Все эти слова в очередной раз подтверждают, что мы не любим быть внизу. Когда кто угодно считает нас ниже себя, мы испытываем массу самых разных эмоций, но, так или иначе, все они трансформируются в злость на того самого, считающего себя лучше нас.

Необходимым условием взаимопонимания является проявление к своему собеседнику, будь то один человек или группа людей, уважения. Даже не только проявление, сколько, действительно, уважение. Согласно толковому словарю Ушакова, уважение — это чувство почтения, отношение, основанное на признании чьих-нибудь достоинств, заслуг, высоких качеств. Согласно моим ощущениям, это находится с человеком в позиции равный с равным. Не помню, где я встретила объяснение уважения, как принятие человека со всем его жизненным опытом, без осуждения, без оценки. Опять же, не так важно точное определение, сколько прочувствование слова и сути, которая за ним стоит.

- Лексика, терминология и иноязычные слова.

«С точки зрения банальной эрудиции, каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадигматических связях предикатов».

Неизвестный автор.

Наша лексика — это наш словарный запас. Все слова, которые мы знаем и понимаем. Помните: «Словарь Вильяма Шекспира, по подсчёту исследователей, составляет 12 000 слов. Словарь негра из людоедского племени «Мумбо-Юмбо» составляет 300 слов. Эллочка Щукина легко и свободно обходилась тридцатью»? С высокой вероятностью наша с вами лексика умещается в указанный диапазон от 30 до 12 000 слов. Общаясь с годовалыми детьми или Эллочкой-людоедкой, нам не то, что нет необходимости использовать все известные нам слова, а, наоборот, есть необходимость попасть в те 30–1000 слов, известные им. Только тогда может возникнуть взаимопонимание.

Опять же, постоянно увеличивая свой лексический запас, мы увеличиваем количество людей, с которыми можем говорить в одном словарном поле.

Есть ещё один аспект. Невозможно не заметить, что современный русский язык вбирает в себя всё больше и больше чужих, заимствованных слов. Не будем вдаваться в причины и оценку этого процесса, отметим только, что большое количество таких слов в речи только одного из собеседников, крайне ухудшает взаимопонимание. А иногда сводит его вовсе на нет.

Конечно же, в речи нельзя избежать всех слов иноязычного происхождения, но, для большинства из них, в случае необходимости, можно найти синоним или эквивалент в русском языке. Хоть, как я понимаю, слово «себяшечка» так и не получила признания, были хотя бы предприняты попытки замены «сэлфи». Кстати, помню, что лично у меня (хоть мне ещё и нет семидесяти и я не так уж далека от современных технологий) несколько лет назад при чьём-то публичном выступлении возник вопрос «что же такое это сэлфи?». И если значение одного неизвестного слова можно понять из контекста, то при их злоупотреблении смысл сказанного даже не то, что ускользает, а просто вообще для человека непосвящённого отсутствует.

Понятно, что это также относится к профессиональной терминологии и сленгу (о, и тут не обойтись без заимствований). Однажды приятель пытался мне объяснить, как нужно сохранять тепло в доме в морозы. Тогда, при температуре минус 25 градусов по Цельсию, это было очень актуально. Из его двухминутной речи чуть более знакомым мне было слово «конвекция». Обо всём остальном я могла только догадываться. Также, как и о том, что он хотел этим всем сказать. То ли блеснуть своей эрудицией, то ли выставить меня полной дурой (хотя, это я исключаю, просто уточняю, что со стороны можно и так увидеть), то ли реально хотел научить, но не сумел.

Есть и другая сторона вопроса, а именно — расширение моего словарного запаса. Быть может, если бы я в своё время озаботилась изучением соответствующей терминологии, взаимопонимания было бы больше.

Говорить с людьми на одном языке — это, в том числе, использовать в речи понятные им слова. При необходимости, пояснять используемые термины и слова иноязычного происхождения. Быть может, стоит их пояснить ещё до того, как вам задали вопрос, что же это такое. Особенно важно это при публичном выступлении. И, конечно же, постоянно увеличивать свой словарный запас.

- Образы, понятные аудитории.

В качестве эпиграфа:

«Сапожник напивается в стельку.

Портной — в лоскуты.

Пожарный — в дымину.

Плотник — в доску.

Стекольщик — вдребезги.

Извозчик — в дугу.

Гробовщик — вусмерть.

Свинарка — до поросячьего визга.

Охотник — в дупель.

Шофёр — в баранку.

Железнодорожник — в дрезину.

Футболист — в аут.

Повар — в сосиску.

Бондарь — в бочку.

Лесник — в шишку.

Музыкант — в дудку.

Электрик — в отключку.

Математик — в ноль.

Физкультурник — в лежку.

Медик — до потери пульса.

Физик — до потери сопротивления.

Химик — до выпадения в осадок.

Писатель — до ручки.

Журналист — до точки.

А астрофизик — до звёзд из глаз. Зато красиво…».

(По чьему-то тонкому наблюдению, автор мне неизвестен)

Представьте, что вы Принцесса на горошине. Вас спрашивают: «А каково это вам спать на горошине?». Вы отвечаете: «Это очень неудобно». «Неудобно?» — уточняют у вас. «А насколько неудобно?». Вы начинаете судорожно придумывать, как же им, бестолочам, объяснить степень неудобства. Ага, вспоминаете вы, ведь можно использовать образы: «Ну, это как идти в туфлях, у которых один каблук сломан». Вам-то, как принцессе, вечно вынужденной ходить на каблуках, совершенно очевидно, что это жутко неудобно. Нет. Ходить, конечно, можно. Но никакого удовольствия, сплошные мучения. На лицах ваших собеседников ни проблеска. Вы обращаете своё внимание на их ноги и замечаете, что на них кроссовки. Поднимаете взгляд вверх и осознаёте, что спрашивающие выше вас практически в два раза. А у одного в руках мяч, который он постоянно бьёт об пол. Вас осеняет очередная догадка: «Это как играть сдутым мячом». В яблочко! Команда баскетболистов разделила с вами весь ужас положения и искренне посочувствовала. Эти ребята знают, каково это, играть сдутым мячом…

Если вы хотите кому-то что-то понятно объяснить, найдите образ, сравнение близкие конкретному человеку, конкретной аудитории.

В случае с нашим примером, если ваш собеседник любит кататься на коньках, скажите ему, «что это, как кататься по очень неровному льду«. Для практикующего йогу подходящим образом будет занятие на скользящем по полу коврике. Для ораторов — забывать через слово, что же хотел сказать.

То же самое, когда в качестве собеседников выступает группа людей, как при публичных выступлениях. Есть всегда несколько характеристик, объединяющих всех. Это может быть возраст, род деятельности, общие знакомые, принадлежность к роду человеческому, в конце концов.

Говорить на одном языке — это, в том числе, и умение найти понятный и близкий твоему собеседнику или аудитории образ.

- Общий жизненный опыт.

«Узость собственных взглядов мешает видеть широту чужих мыслей».

Сергушенкова Татьяна.

Знаете ли вы, что такое шоры? На всякий случай, «шоры — боковые щитки на уровне глаз животного, недающие возможности глядеть в стороны», — гласит толковый словарь Ожегова.

Каждый из нас время от времени носит эти самые шоры. Выберет себе тропинку и чешет прямо по ней, не обращая ни на что и ни на кого внимания. У него есть цель, ему надо как можно быстрее её достигнуть. Нечего тратить время на пустяки.

— Пойти в театр? Нет. Что вы! У меня времени на это нет.

— Танцую ли я сальсу? Да за кого вы меня принимаете?

— Плетение из бисера? Да это самое бесполезное дело, которое только может быть.

— Резьба по дереву? Это занятие для дураков, а не для серьёзных людей.

— Походы? Ни за что на свете вы не заманите меня туда, где нет душа.

— Экскурсия по Эрмитажу? Ох, та ещё скукотища. Нет. Я не был. Но точно знаю.

— Какие такие красоты природы? Старый дуб у дороги? Нет. Не видел.

А после всего этого в диалоге со своим знакомым он вынужден констатировать: «Вы не знаете, что такое абандон? Хм… Тогда я просто не знаю, о чём с вами разговаривать». Кстати, следуя его логике, со мной ему тоже не о чем разговаривать.

Насколько легче найти общий язык с человеком, с которым у нас есть общие интересы, знакомые, схожий опыт, близкое мировоззрение. Правда? Мы всегда знаем, о чём с ним поговорить, что обсудить, быть может, о чём подискутировать. Поделимся друг с другом полезными знаниями, хорошими эмоциями, новыми контактами.

Как расширить этот круг людей? Продолжать познавать этот мир с искренним интересом. Погружаться, хотя бы на время, в различные сферы. Знакомиться с новым. Приобретать знания и опыт. Не ради получения ярких эмоций, хотя это всегда приятный бонус. Ради поиска своего, ради понимания чужого. Ради того, чтобы больше занятий и людей в этом мире находили отклик в наших сердцах. Чем больше интересов и знаний у нас, тем больше людей имеют с нами что-то общее. Тем с большим количеством людей мы можем с радостью и обоюдной пользой взаимодействовать.

Не говоря уже об ораторском мастерстве.

Сколько времени вы готовитесь к выступлению? Три часа, дня, месяца? А вот и нет! Подготовкой является вся ваша жизнь. Все ваши чувства, мысли, действия, знания, ошибки. Весь ваш полученный опыт. Чем он богаче, тем больше шансов найти общий язык как с аудиторией в целом, так и с каждым её участником в отдельности.

Говорить на одном языке — это в том числе и иметь жизненный опыт, схожий с опытом собеседника и аудитории.

Хм… Любопытно, а вы заглянули в словарь, чтобы узнать, что же это за зверь «абандон»?

- Сомнение во взаимопонимании.

«Когда тебе кажется, что ты кого-то очень хорошо понимаешь, то, действительно, тебе кажется».

Сергушенкова Татьяна.

Однажды я была свидетелем вот такого диалога. Упомянув о присвоении себе чиновниками пенсионных денег, две женщины стали обсуждать, почему же «сверху ничего не видят и ничего не делают», чтобы это предотвратить или хотя бы наказать. А через три минуты выясняется, что одна о Боге, а другая о начальстве. До тех пор они были абсолютно уверены, что прекрасно понимают друг друга.

Знакомо, не правда ли?

Второй случай. В детстве, когда мама заплетала мне очень тугие причёски, которые делали мой разрез глаз практически азиатским, на мои всхлипывания и стоны мама всегда произносила своё коронное «терпи коза, атаманом будешь». Нет, конечно же, второе слово было «казак», но в моём сознании это словосочетание долго жило именно в таком варианте. Никак не могла понять, почему, если коза будет терпеть такие заплетания, она станет атаманом. Да и кто вообще, этот туманный атаман… Не помню, в какой момент разрешился этот вопрос, но помню, что с таким заблуждением жила много лет. Когда, уже будучи взрослой, поделилась с мамой этой историей, она была искренне удивлена не только самим фактом моего непонимания, но ещё и тому, что я ни разу не выразила его вслух. Хм… Действительно, почему? Вопрос, скорее, ко мне, чем к вам, читающим эти строки.

Можно ли избежать всех подобных ситуаций? Думаю, нет. Но свести их количество к минимуму не так уж сложно. Что для этого нужно делать?

Во-первых, как ни странно это, быть может, звучит, отказаться от мысли, что степень вашего взаимопонимания с кем-либо изначально высока. Лучше быть уверенным, что она ближе к нулю и ошибиться в этом, чем напрасно и необоснованно считать, что вы понимаете друг друга с полуслова. И понимаете правильно.

Во-вторых, время от времени интересоваться у своих собеседников, правильно ли они вас поняли или правильно ли вы поняли их. Фразы «правильно ли я вас понимаю?» или «всё ли понятно?» (и им подобные вам в помощь). Очевидно, что значение нужно уделять и тону, чтобы ваш вопрос был действительно заботой о взаимопонимании, а не звучал едкой иронией.

Говорить на одном языке — это, в том числе, периодически уточнять, а так ли это на самом деле, задавая дополнительные вопросы.

Заключение

Если повторить всё это коротко, то для того, чтобы говорить с кем-либо на одном языке необходимо:

- Быть честным и порядочным;

- уважать своего собеседника и аудиторию;

- использовать в речи понятные имслова;

- находить близкие собеседнику или аудитории образы;

- иметь схожий жизненный опыт;

- периодически уточнять, а действительно ли вы говорите на одном языке.

Даёт ли выполнение всех этих условий гарантию на взаимопонимание? Думаю, вы уже ответили на этот вопрос. Верно. Ответ «нет». Используя общие советы, не забывайте, что каждый случай частный. К тому же, процесс общения зависит от всех его участников, а не только от вас.

Но зная и применяя всё это, вы совершенно точно повысите качество общения с каждым человеком и с любой аудиторией. Зарекомендуете себя чутким собеседником и прекрасным оратором.

Душевного вам общения, глубокого взаимопонимания и публичных разговоров на одном языке.

#статьи

- 2 авг 2021

-

0

Что такое визуальная метафора, как найти общий язык с аудиторией и не наломать дров

Чтобы сделать дизайн с визуальной метафорой, нужен острый глаз и золотые руки! А начать можно с теории.

Оля Ежак для Skillbox Media

Пишет о дизайне в Skillbox Media, а в перерывах и сама орудует графическим планшетом. Влюблена в советские шрифты, японскую рекламу и русский язык.

В литературе метафорой называют выражение в переносном значении, основанное на сравнении — когда что-то описывают через признаки или действия другого объекта. Визуальная метафора — это сравнение с помощью картинки. Термин используется в кино, живописи и дизайне. Визуальные метафоры встречаются в логотипах, иконках, инфографике, иллюстрациях и рекламе: они помогают быстро донести суть идеи или просто привлечь внимание.

Один из самых известных примеров — это рабочий стол с иконками папок и файлов. Эту метафору придумали ещё в семидесятых годах, когда создавали первые графические интерфейсы компьютеров. Чтобы пользователю было понятно, как обращаться с компьютером, рабочее пространство и его элементы сравнили с привычными вещами из реального мира.

Папка на компьютере — на самом деле никакая не папка, но делает то же самое: помогает хранить и содержать в порядке файлы. Компьютерные файлы, строго говоря, это тоже не файлы, а просто виртуальные объекты — но человек за компьютером работает с ними так же, как с документами. Дизайнеры первых интерфейсов отрисовали иконки, напоминающие файл и папку. Эти визуальные метафоры прижились, и в современных ОС есть иконки папок и файлов в разных вариациях.

Это одна из их функций. Чем больше времени люди проводят онлайн, тем важнее для бизнеса улучшать пользовательский опыт. На современных сайтах и в приложениях метафор очень много. Изображение шестерёнки показывает раздел с настройками, иконка с корзиной для покупок — виртуальную корзину, иконка с сердечком — отметку «мне нравится».

Но сфера применения визуальных метафор гораздо шире, чем дизайн интерфейсов. С их помощью можно сравнивать что угодно. В инфографике и презентациях они нужны, чтобы легче донести смысл повествования. Компании в сложных или новых сферах могут использовать визуальные метафоры в логотипах, чтобы объяснить потребителю суть своей деятельности.

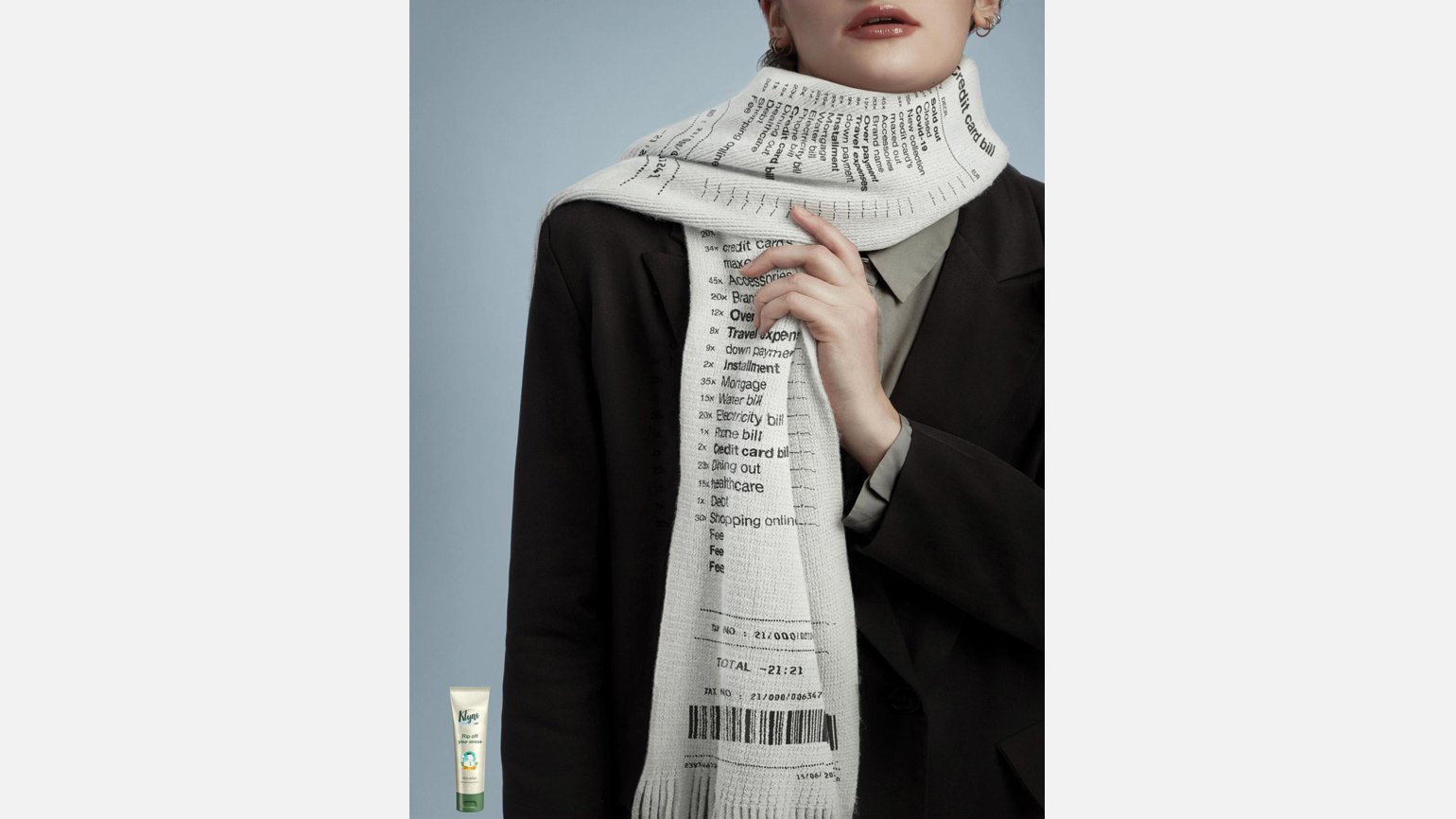

Вот инфографика и логотип, в которых метафоры помогают донести смысл:

Верно. Но не всегда они несут критически важную информацию. Иногда метафоры используют просто для развлечения аудитории — чтобы показать неожиданные аналогии и привлечь внимание.

Да, такие решения встречаются в рекламе, а ещё в фирменных стилях компаний. Продукты, услуги или проблемы потребителя сравнивают с чем-то неожиданным, чтобы вызвать эмоции у зрителя и запомниться.

Чётких правил здесь нет: существует масса способов показать сравнение с помощью картинки. Может меняться форма, текстура или цвет объекта — как в логотипе соусов чили или в рекламе антистресс-крема. А иногда сам объект никак не видоизменяют, но контекст указывает на сравнение — метафора с антилопой понятна только вместе с названием бренда InveStore.

Нет. Наряду с ними используют абстрактные изображения или просто иллюстрируют нужные объекты в определённой стилистике — без всяких сравнений. Визуальная метафора — только один из дизайнерских приёмов.

Не совсем. В интерфейсах или в графиках, например, важно, чтобы метафоры были максимально простыми и распространёнными — нужно, чтобы люди мгновенно их считывали. Мы привыкли, что значок «мне нравится» — это иконка с сердечком или с большим пальцем, поднятым вверх. Если вместо этого изобразить схему гормона дофамина, пользователь вряд ли оценит креатив. Зато в рекламе и айдентике нужны как раз необычные метафоры: они привлекут внимание и заставят людей задержать взгляд.

Поиск креативной визуальной метафоры — сложная часть работы дизайнера. Прежде всего, метафора она должна быть осмысленной — сравнивать можно только объекты, у которых есть явные общие признаки. Важно также, чтобы сравнение было понятно целевой аудитории: если взять два незнакомых людям объекта, получится ребус, который большинству будет лень разгадывать.

Некоторые дизайнеры составляют ментальные карты, делают мудборды или нарабатывают какие-то собственные способы поиска метафор. Решающую роль играют опыт и насмотренность: если тренироваться и изучать чужие работы, сравнения подбирать будет проще. Теория тут важна наравне с практикой.

* Решением суда запрещена «деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности.

Научитесь: Профессия Графический дизайнер

Узнать больше

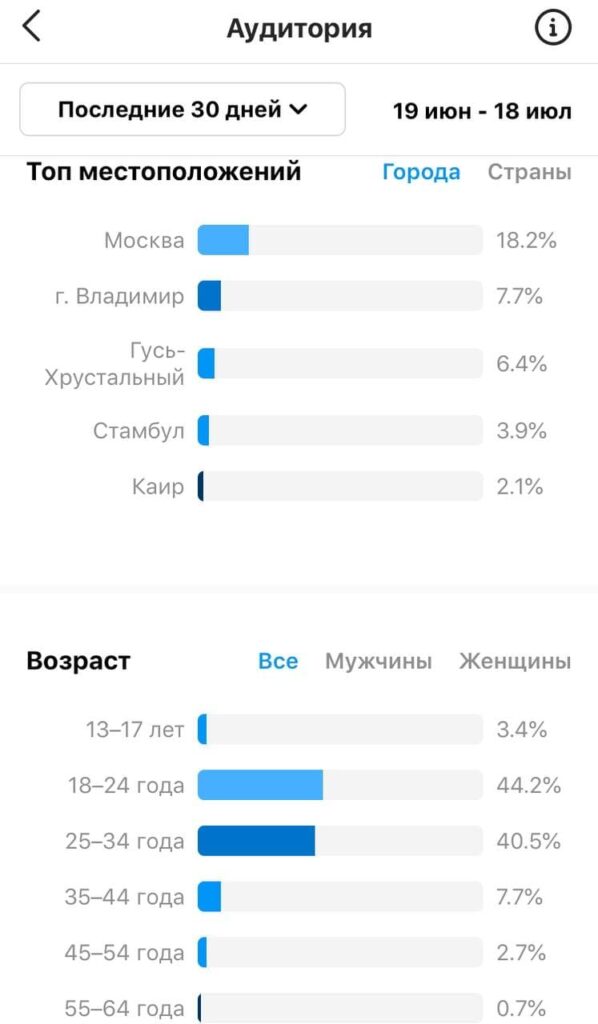

Еще до того, как сделать сайт, нужно выяснить, кем является ваша целевая аудитория. И уже отталкиваясь от этого придумывать дизайн, фишки, прорабатывать структуру и наполнение ресурса.

Смотрите, как знание возраста пользователей, позволяет разработать концепцию сайта.

Если вашей ЦА от 35 до 55 лет.

Внесите в дизайн сайта нотку ностальгии, стабильности, элитарности.

Покажите свое уважение ко времени клиента: скорость загрузки сайта должна быть в приоритете.

Это ЦА, которая любит получать персональные предложения по почте. Добавьте на сайт форму сбора данных или возможность подписки.

Люди этого поколения совершают обдуманные покупки, предварительно изучив характеристики товара. Делайте контент без воды, по существу. В то же время он должен исчерпывающе отвечать на основные вопросы потребителя и демонстрировать качество и надежность товара.

Дайте ЦА возможность выбора. Люди, рожденные в эпоху дефицита, не хотят больше ничего о нем слышать.

Они ценят комфорт, удобство, готовы платить за дополнительные услуги и за престижные товары.

Если вашей ЦА от 20 до 35 лет.

Это люди, готовые купить чисто из-за впечатляющего дизайна. Им вы продаете не товар, а эмоции. Создавайте свежий, качественный визуал.

Это поколение с телефоном в руках. Делайте ставку на адаптивность сайта под мобильные устройства.

Скажите «нет» объемным неэмоциональным текстам. Больше чувств!

Используйте социальные сети как главный канал коммуникации.

Разместите на страничке отзывы, личные примеры, достижения.

Данная ЦА позитивно реагирует на акции, промокоды, скидки, кэш-беки, розыгрыши призов, различные программы лояльности.

Подавайте информацию в игровом виде. Используйте квизы, тесты и другие способы создания интриги.

Было полезно? Пишите в комментариях, нам интересно Ваше мнение!

—————————

Рекламные кампании и маркетинговые стратегии не имеют смысла, если проводятся не для целевой аудитории — то есть таких групп людей, которые похожи своими интересами, желаниями и мотивами. При этом с каждой группой приходится выстраивать свое особое общение.

Согласитесь, что старшее поколение не привлечешь красивыми картинками и сложными современными технологиями. А молодежь не захочет слушать долгие описания выгод от продукта. Поэтому при разработке стратегий маркетологи должны внимательно относиться к возрастным особенностям аудитории и их ценностям. И здесь очень удобно использовать теорию поколений XYZ.

Теория поколений — это описание характерных особенностей людей, которые родились в определенный временной период истории. Теория объясняет, из чего складываются ценности покупателей, как клиенты ведут себя при покупке и какую стратегию поведения выбрать продавцу при общении с представителями разных поколений.

Давайте разберемся, чем теория поколений полезна в маркетинге и какие способы взаимодействия выбирать с разными сегментами аудитории.

Особенности поколений

Американские ученые Нейли Хоув и Уильям Штраус стали создателями теории поколений или, как еще ее называют, теории поколений “Бумер, XYZ”.

Они считали, что смена поколений происходит примерно раз в 20 лет. И каждые 80 лет ценности поколений совпадают. Но при этом восприятие и отношение к событиям всегда разное. Поэтому при продаже продуктов подход к каждому поколению тоже должен быть разным.

Чтобы применять теорию поколений XYZ к российскому населению, отечественные ученые в области психологии и психолингвистики адаптировали эту теорию под исторические события в стране.

Евгения Шамис и Алексей Антипов выделяли 6 типов поколений, начиная с 1900 г.р. Мы рассмотрим только те поколения, которые остаются активными покупателями сегодня и имеют значение при разработке маркетинговых стратегий.

| Поколение Бэби-бумер

(1943-1963) |

Поколение Х

(1963-1983) |

Поколение Y (поколение Миллениум)

(1983-2003) |

Поколение Z

(2003-2020) |

| События в стране | |||

| высокая рождаемость;

освоение космоса; “холодная” война. |

продолжение “холодной” войны;

период перестройки. |

распад Советского Союза;

активное освоение Интернета. |

мировой кризис;

новые мировые конфликты. |

| Ценности поколений | |||

| идеализм;

консерватизм; командный дух; вовлеченность; здоровье. |

поглощение информации;

индивидуализм; активное обучение; прагматизм; вера в свои силы. |

трудолюбие;

изменения; высокие моральные принципы; совесть; достижения; технический прогресс; оптимизм; вера в лучшее. |

защита личного пространства;

высокий уровень достижений; стремление к лидерству. |

Теперь познакомимся с каждым поколением поближе и рассмотрим, как грамотно и эффективно взаимодействовать с представителями этих поколений при продаже продуктов.

Поколение “Бэби-бумер”

Это люди, которые работали и до сих пор работают на благо страны. Их примерный возраст — 55-75 лет.

“Бумеры” отличаются тем, что:

- любят работать в команде,

- хотят оставаться активными,

- занимаются народной медициной и самолечением,

- чрезмерно трудолюбивы,

- соблюдают режим дня,

- любят путешествовать.

Что предпочитают?

С одной стороны, покупатели этого поколения любят современные товары, им интересно все новое. С другой стороны, они никогда не забудут продукты советского времени. Их возраст и воспитание таковы, что большая часть денег уходит на лечение и профилактику здоровья.

Они воспринимают деньги не только как способ оплаты покупок, но и как символ статуса. Поэтому с их помощью стараются подчеркнуть уровень своей жизни. Именно “бумеров” проще убедить купить более дорогой товар или приобрести дополнительные услуги.

Они отличная аудитория для бьюти-сферы, туризма, рынка недвижимости, развлечений, финансовых услуг. Немалая часть их расходов приходится на хороший алкоголь и еду, а также внешность.

Что привлечет их внимание?

Поколению “бэби-бумеров” можно показывать любые сообщения, в которых есть оптимизм, устремленность в будущее, интересные новинки.

Используйте светлые тона в оформлении, веселую музыку, яркие “живые” образы. “Бумеры” захотят купить то, что позволит им оставаться в “теме”, узнавать новое и развиваться. Но все речевые формулировки сообщений должны быть четкими и понятными и только на русском языке.

Как с ними общаться?

Покажите свою экспертность и статус. Рассказывайте обо всех возможностях продукта, его пользе. И обязательно продемонстрируйте все на практике. Дайте ощутимую гарантию.

Где взаимодействовать?

Поколение “бумер” бывает практически везде — как на страницах газет, так и в соцсетях. Их главное отличие — высокий уровень общительности и острая необходимость делиться новостями со знакомыми. Так что здесь вам очень поможет сарафанное радио.

Поколение Х

Поколению Х сейчас 35-55 лет. Дети этого поколения росли практически самостоятельно. Сейчас они такие же трудолюбивые, как и их родители. Но теперь главным мотивом труда является не благополучие страны, а достаток и счастье семьи.

Представители поколения X:

- любят экстрим,

- стремятся освободиться от рутинных задач,

- не жалеют денег на комфорт и скорость,

- ценят свою личность,

- прагматичны и практичны,

- стараются не болеть, но к здоровью относятся невнимательно.

Что предпочитают?

Поколение Х постоянно ищет новых ощущений и необычных решений. У всех товаров внимательно изучают состав. Лекарства выбирают по принципу “быстро и эффективно”.

Любят шоппинг и зарабатывают ради свободы действий. В то же время стараются экономить и радуются акциям и скидкам. Вкладываются в недвижимость, комфортные домашние условия, семейный отдых и страховки.

Что привлечет их внимание?

Возможность выбирать для них очень важна. Предлагайте представителям этого поколения несколько вариантов товара или услуги, а еще лучше — комплекс сопутствующих продуктов. Акцентируйте внимание на экономии времени и сил. Будьте максимально доступны и просты. Предлагайте товар или услугу, которые будут подходить именно этой Анастасии или этому Василию. И объясняйте, почему.

Покупатели поколения Х не самые лояльные, поэтому старайтесь поддерживать свою репутацию и созданное доверие. Показывайте готовность к переменам, развитию, чтобы клиенты оставались с вами.

Главный подход к привлечению внимания — “меньше слов, больше новизны и яркости”.

Как с ними общаться?

Удивлять и выделяться среди конкурентов. Не давите на клиентов, будьте помощником, но не навязывайтесь, если им не нужны советы. Давайте возможность принять решение о покупке без давления.

Предлагайте “иксам” тестовый период для оценки качества. И постарайтесь сделать так, чтобы клиенты смогли опробовать все возможности продукта. Иначе они почувствуют себя ограниченными в действиях и могут отказаться даже от бесплатного периода.

Где взаимодействовать?

Поколение Х не склонно верить на слово, но к рекомендациям уважаемых людей прислушиваются. Их необходимо ловить в нужное время в правильном месте. Причем это может быть как торговый центр, так и интернет-площадки.

Поколение Х доверяет информации в Интернете, но при этом беспокоится о своей безопасности и защите персональных данных. Они предпочитают закрытые сообщества и личную переписку.

Поколение “Миллениум”

Или поколение Y. Молодые люди 20-35-ти лет. Активные, уверенные в себе, преданы своим ценностям. Свободолюбивые и стремящиеся к осознанной жизни. Очень естественные и непосредственные.

Их основные отличия:

- следят за тенденциями, брендами,

- живут в удовольствие,

- верят в себя,

- непостоянные,

- общительные.

Что предпочитают?

Это поколение любит известные марки одежды, продуктов питания и других товаров. Следят за здоровым образом жизни. Они считают, что наличие денег делает доступным многое, если не все. Любят программы лояльности, бонусы и скидки. Они хотят сделать будущее лучше. Стремятся к поддержанию толерантности.

В течение жизни создают свой имидж, на создание образа не жалеют денег. Стараются облегчить жизнь при помощи современных технологий. Гаджеты и техника являются основными приоритетами при распределении бюджета. Также расходы идут на одежду, аксессуары, декор, развлечения.

Что привлечет их внимание?

Для поколения Y приобретение нового опыта — это важнейшая часть жизни. И главное, чтобы это опыт был ярким и эмоциональным.

Ваши сообщения должны быть искренними, оптимистичными и реалистичными. Идеальные картинки будут восприняты равнодушно. Любое предложение должно показывать, что покупатель получит здесь и уже сейчас.

Используйте в своих презентациях музыку и видео. Представители поколения Y ценят креатив, оригинальную подачу и развлекательные элементы.

Как с ними общаться?

Поколение “миллениум” живут одним днем, не привыкли строить далеких планов. Поэтому ваше предложение должно быть своевременным и актуальным. В каждом продукте важно указать, какие конкретные результаты получит покупатель. Обращайте внимание клиентов на технологичность бренда. Не используйте в общении сравнений со старшим поколением и назидательный тон.

Представители поколения не боятся тратить деньги, но предпочитают тратить небольшие суммы за один раз. Поэтому давайте им несколько небольших вариантов, чем один огромный и дорогой.

Будьте как можно проще и ярче, поддерживайте контакт с поколением “миллениум” постоянно и предлагайте им все обновленные продукты.

Где взаимодействовать?

Сайты и соцсети — основное место поиска и привлечения покупателей поколения Y. Даже если они пойдут за товаром в магазин, отсутствие сайта или страницы компании может их отпугнуть.

Представители этого поколения самостоятельны и в основном полагаются только на свои суждения. Единственное, что может повлиять на их мнение — отзывы на сайтах и в соцсетях.

Поколение Z

Самая юная категория покупателей в теории поколений XYZ. Их возраст — до 17 лет. Часто предприниматели не учитывают это поколение в стратегии продаж, так как считают их неплатежеспособными. Однако при выборе товаров для детей, родители почти всегда прислушиваются к их мнению. Если ребенку понравился продукт — родители заплатят.

Младшие представители в теории поколения Z рождаются в настоящее время, а ценности старших только формируются. Все события, которые происходят сейчас, как раз и закладывают ценности этого поколения.

Их реальность уже отличается тем, что:

- мир безграничен,

- есть огромный выбор,

- нет места прочным связям,

- жизнь в основном проходит в виртуальном пространстве,

- на первый план выходят нематериальные ценности.

Что предпочитают?

Все, что относится к развлечениям и внешнему самовыражению, привлекает поколение Z: музыка, видео, игры, одежда, косметические процедуры, техника. При выборе ориентируются на предпочтения кумиров. Это поколение опирается на выбор близких по духу людей, поэтому суммы затрат могут сильно отличаться у разных представителей.

Они также влияют на большинство семейных покупок — от еды до недвижимости.

Что привлечет их внимание?

Это поколение еще больше ориентировано на жизнь здесь и сейчас. Сегодня им понравится ваш товар, а завтра будет уже не интересен. Поэтому давайте им возможность попробовать то, что предлагаете прямо сейчас.

В вопросах трендов и технологических изменений вы всегда должны быть идеальны для этого поколения. Если какой-то элемент окажется устаревшим, вы рискуете потерять клиентов.

Создавайте атмосферу активной жизни, показывайте все на примерах. Удивляйте юных покупателей. Но ничего не навязывайте.

Как с ними общаться?

Представители теории поколений Z погружаются в новый мир с первых секунд. Но для этого их нужно сильно заинтересовать. При общении все ваше внимание должно быть направлено только на них. При этом стоит постараться использовать молодежную лексику, термины и сокращения.

Ни в коем случае не воспитывайте подрастающее поколение. И не будьте к ним снисходительны. Юные покупатели должны чувствовать себя на одном уровне со взрослым человеком.

Где взаимодействовать?

Поколение Z не знает жизни без гаджетов и соцсетей, поэтому в общении лучше использовать именно эти каналы. Их важно зацепить эмоцией, показать, насколько привлекателен и интересен товар. Тогда их не заинтересует ничье мнение, они захотят обладать ценным для себя продуктом.

Это те общие черты, которые затрагивают глубинные ценности покупателей каждого поколения. Если научиться правильно взаимодействовать с представителями всех поколений, вы сможете формировать для них уникальные торговые предложения, которые приведут к покупке и доверию со стороны клиентов.

Проверяйте свои способности и маркетинговые ходы на знакомых, наблюдайте за родными и друзьями. Так вы сможете получить ценную информацию о том, что волнует и интересует клиента любого поколения. И на этой основе создадите эффективную маркетинговую стратегию.

Похожие статьи

-

88

Как можно повлиять на решение вашего клиента о покупке? Какой ступени в пирамиде потребностей Маслоу соответствует его запрос? На эти вопросы есть ответы в статье.

Tags: жизни, удаленная, работа, блог, опыта, интернет, маркетинг, обмана, контент-маркетинг, специальность

-

85

Эмоция — сильнейший триггер в продажах, он работает безотказно. Но надо четко понимать, какую именно эмоцию вы хотите вызвать у потенциального клиента.

Tags: поэтому, удаленная, работа, опыта, интернет, маркетинг, обмана, контент-маркетинг, специальность

-

85

Читайте в статье, как лестница Ханта помогает маркетологам узнать потребности аудитории, оценить заинтересованность в покупке и превратить незнакомцев в постоянных клиентов.

Tags: поэтому, удаленная, работа, блог, опыта, интернет, маркетинг, обмана, контент-маркетинг, специальность

-

77

Как узнать истинные ожидания аудитории еще до выпуска продукта? Метод Customer Development помогает глубоко исследовать целевую аудиторию и создать лучшую версию своего продукта.

Tags: удаленная, работа, блог, опыта, интернет, маркетинг, контент-маркетинг, обмана, специальность

-

76

Работаете в офисе, но задумываетесь о фрилансе? Читайте, как сделать переход на удаленную работу безболезненным и быстро адаптироваться к условиям фриланса.

Tags: работа, удаленная, блог, опыта, интернет, обмана, специальность

Аудитория всегда с энтузиазмом принимает попытки говорить с ней на одном языке и только повышает лояльность. Но работает это только в том случае, если у вас получилось сделать всё натурально.

Натужные попытки, в которых очевидна неискренность, только оттолкнут вашего клиента или пользователя, даже если изначальный концепт увиденного был ему интересен или выгоден.

Язык целевой аудитории в социальных сетях

ВКонтакте

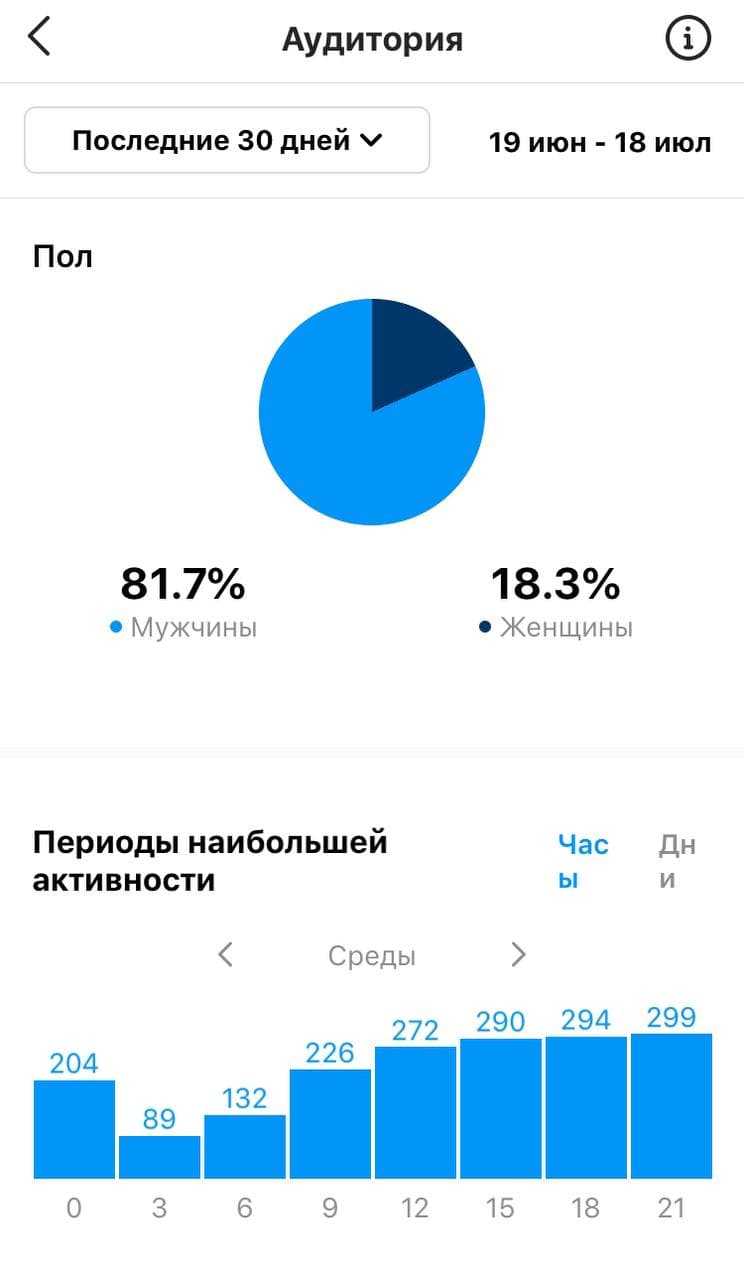

Воспользуйтесь статистикой, которую собирает социальная сеть — там указан возраст, пол, регион и даже круг интересов.

Найти общий язык подачи для всех своих подписчиков сложно — лучше ориентироваться на среднестатистический портрет вашего клиента.

Telegram

Сначала сформируйте образ своего клиента, создав под него определённый “язык”, а уже потом начинайте кампанию по сбору аудитории.

YouTube

Получайте подсказки, собирайте статистику о целевой аудитории и работайте с каналом в Творческой студии YouTube.

Узнайте, как раскрутить социальные сети с нуля в этой статье.

Пишем от лица целевой аудитории интересно и нативно: пошаговая инструкция

Пол пути

Найти точки соприкосновения со своей аудиторией и подражать их манере общения и потребления контента — только пол пути

Важно

Надо понимать, что конкретно нужно делать, чтобы подражание речи клиента давало свои плоды и не приводило к неприятным для вашего бизнеса последствиям

Переход на язык ЦА очень эффективен, так как клиент или пользователь реагирует на подобное очень положительно

Не стоит делать текст или сценарий/озвучку нейтральными, пытаться скрыть факт того, что вы пытаетесь говорить от лица целевой аудитории

Во-первых, это невозможно, во-вторых — такой шаг навстречу аудитории пойдёт вам только на пользу

Возможно вам будет полезно

Изучите целевую аудиторию

Если вы планировали запуск своего бизнеса и уже работали над его продвижением, то эта работа уже должна быть выполнена — полностью или частично. Если нет, то это первое, за что стоит приняться.

Определите примерный среднестатистический “сетевой образ” своего клиента — базовая информация и интересы.

Создайте манеру общения

Манера

Исходя из данных, полученных в процессе выполнения предыдущего шага, создайте приблизительную манеру общения вашего среднего клиента.

Пример

Например, если это мужчина средних лет, увлекающийся мотоциклами и всем, что с ними связано, то понятный ему язык общения, скорее всего, будет в меру “свойским”, технично-экспертным и обильно приправленный личным опытом.

Мнение эксперта

Катерина Анарова

Маркетолог контентмейкер

Не стоит считать клиента глупым — большинство из них прекрасно понимает, что вы пытаетесь сделать. Именно поэтому тратить ресурсы на попытки скрыть очевидное не стоит.

Внедрение в контент

Определившись с задачей — непосредственно языком большинства вашей аудитории, можно начать работу над его внедрением в контент.

Важно делать это осторожно и естественно, не выбиваясь из общей канвы своей оригинальной подачи.

Изменения должны быть мягкими, желательно постепенными, если у вас есть на это время.

Постепенно прокачивайте личный бренд. Читайте о бренде здесь.

Анализ

Анализируйте реакцию. Если аудитория положительно приняла изменения, можно попробовать расширить их и активнее двигаться в этом направлении — генерировать больше контента, активнее применять практики, показавшие себя положительно.

Следите за динамикой подписчиков. Аудитория никогда не бывает статичной. Если вы всё делаете правильно, то она будет увеличиваться, а значит, и меняться в процентном соотношении.

Не стоит надеяться на один “язык” общения с аудиторией, созданный в начале работы над сближением с ней — его необходимо менять и модернизировать в соответствии с потребностями клиентов.

Это важно!

Важно понимать, что работа над языком ЦА — это длительный процесс, задачи которого будут постоянно меняться в зависимости от настроений и потребностей аудитории.

Следите за комментариями, отвечайте на них. Подробнее о комментариях читайте здесь.

Преимущества и недостатки общения с ЦА

Для любого бизнес-проекта переход на язык своей аудитории будет как минимум полезным.

В тех случаях, где не было хороших результатов по конверсии, смена стиля общения с ЦА поможет исправить ситуацию, а более успешным проектам, где и до перемен была правильная пиар-стратегия, принесёт небольшие, но приятные бонусы.

Повышенная лояльность — получая знакомый и привычный контент, ваш подписчик будет оставаться таковым дольше и заказывать больше товаров/услуг

Активный отклик — пользователи будут охотнее общаться на своём “языке”

Прирост специфической аудитории — та часть вашей ЦА, которой подойдёт изменённый стиль “общения”, привлечёт людей с похожими потребностями

Есть риск остановки в развитии — многие предприятия не учитывают потребности новой или потенциальной аудитории, зацикливаясь на старой и становясь слишком зависимыми от её состояния

Одним стилем не получится угодить всей аудитории — только основной её части

Мнение эксперта

Владислава Мишина

Владелец успешного личного бренда

После смены манеры общения с клиентами не рекомендуется возвращаться к прежним методам — это может вызвать раздражение аудитории. Откатывайте изменения только в том случае, если они привели к негативному результату.

Итог

Секрет успешного перехода на язык ЦА заключается в глубоком понимании её ядра — среднестатистического подписчика. Однако внедряя новый формат общения, будьте готовы к тому, что часть аудитории его не примет и временно показатели по конверсии незначительно снизятся. В будущем это компенсируется приростом новой аудитории, заинтересованной в новом формате с самого начала.

Следите за динамикой подписчиков. Аудитория никогда не бывает статичной.

Генерируйте больше контента и активнее применяйте практики, показавшие себя положительно.

Аудитория всегда с энтузиазмом принимает попытки говорить с ней на одном языке и только повышает лояльность.

Знаете ли Вы возраст, предпочтения и пол своей ЦА?

Частые вопросы

Как определить, какой части аудитории не понравятся перемены?

Скорее всего, точных данных получить не выйдет. Для начала необходимо найти основную аудиторию (по количеству и по активности) и вычислить её процент. Остальные показатели вы получите в процессе.

Что делать, если основная аудитория слишком малочисленная в процентном соотношении?

Такое случается, когда ЦА изначально достаточно разрозненная, то есть, состоит из нескольких близких, но отличающихся друг от друга групп. В таком случае рекомендуется взять основные запросы от разных групп и попробовать их органично совместить. Альтернативный вариант — делать контент в несколько потоков.

Как понять, нравятся ли аудитории перемены?

Легко — по их реакции и активности. Если показатели находятся на прежнем уровне, вам стоит приложить больше усилий или найти другие, более эффективные подходы, а если растут — вы всё делаете верно. В том случае, когда показатели падают, лучше временно свернуть процесс и пересмотреть план действий.

Выбор и сегментация целевой аудитории. Интенсив по маркетингу.

Подпишитесь и получайте новости первыми

Поделитесь статьей и оцените