С морфологическим анализом знакомятся еще учащиеся начальной школы, дотошно разбирая слова, но в дальнейшем данный навык и метод фактически нигде не применяется. Из-за узости, специфики морфологии многие просто забывают ее роль в тексте. Сегодня мы раскроем сущность морфологического анализа, правила его проведения и определим место при выполнении различных проектов.

Что это такое?

Морфология – это уникальный раздел филологической науки, русского языка, призванный изучить разделы речи и используемые в ней слова с качественной и количественной точки зрения. Морфологический анализ – это уникальный шанс и способ разобрать текст «дословно». С его помощью автор сможет определить следующие моменты:

- Правильность написания слов – проверка орфографии и грамматики в тексте способствует повышению качества информации;

- Правильность и уместность употребления слов в тексте/предложении и пр. В данном ракурсе морфологический анализ позволяет понять владение терминологией, навыки по ее грамотному и эффективному использования, возможности автора в части самовыражения;

- Наполненность текста определенными конструкциями и словами, необходимость перестроений и переформулировок с целью «разгрузки» и придания материалу «легкости» и ясности.

Фактически морфологический анализ способствует тотальному погружению в написанный или изученный материал, более качественной оценке и определению сути исследования.

Виды морфологического анализа

В целом морфологический анализ предполагает дословный и описательный разбор конкретной части текста. Он призван расчленить исследование на более мелкие составляющие и определить суть, роль каждого элемента в нем.

На практике выделяют два вида морфологического анализа:

- Дословный, когда исследователь изучает каждое слово с точки зрения морфологии, разбирая его принадлежность к конкретной группе, способ использования (падеж, склонение и пр.), правильность написания и значение (в котором оно употреблено). Именно данная схема применяется чаще всего школьниками и студентами первых курсов, осваивающих филологический или лингвистический профиль;

- Попредложный. В данном случае автор изучает состав предложения с выделением задействованных слов, их форм, принадлежности, а также предоставляет характеристику конструкции в целом: ее характер, вид, стиль и пр. Этот формат применим в редакторском, корректорском деле. Также им успешно пользуются критики, филологи и лингвисты при оценке сторонних трудов на качество.

Дословный морфологический анализ призван установить значение использованного термина, правильность и уместность его употребления/написания, роль и пр. «Попредложная схема» позволяет оценить качественный и количественный состав текста: частота использования сложных и простых конструкций, какие слова чаще применимы в предложениях, какова роль составного элемента в абзаце/тексте в целом, грамотность автора, способы упрощения (повышение удобочитаемости) текста и пр.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

Правила и основные этапы проведения морфологического анализа

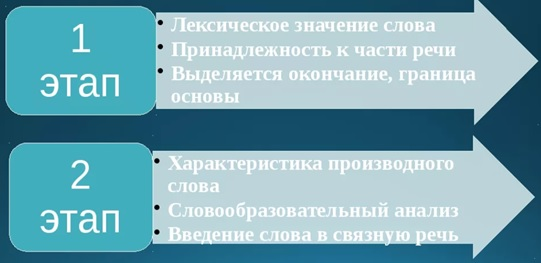

Для проведения морфологического анализа исследователю важно разобраться в простейших элементах и правилах русского языка, изучить составные части. Общая (стандартная) методика проведения данного вида «мыслительно-разъяснительной работы» выглядит следующим образом:

- Изучаем текст;

- Делим на составные части для анализа: дословный или попредложный;

- Определяем существенные моменты в отношении объекта исследования: подробно описываем его принадлежность к части речи, определяем начальную форму, стилистику, «индивидуальность» (особенности употребления) и пр.

- Определяем общую характеристику и правильность употребления объекта в материале.

Алгоритм проведения морфологического анализа может зависеть непосредственно от объекта исследования. Дословная метода различается в зависимости от изучаемого элемента.

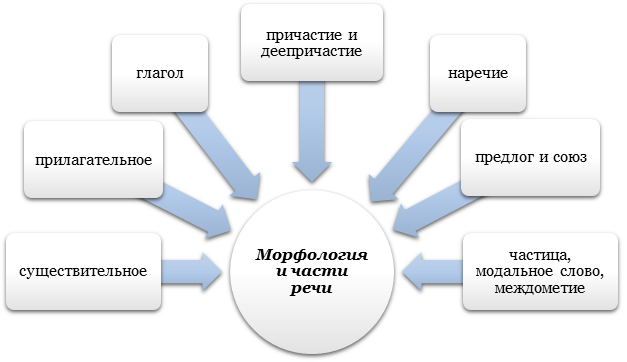

Дословная схема проведения морфологического анализа различается в зависимости от исследуемой части речи. Сейчас мы приведем краткий алгоритм реализации данного приема для каждой из них:

- Имя существительное: начальная форма – отношение к лексико-грамматическому разряду (имя собственное или нарицательное с уточнением) – одушевленное/неодушевленное – род — число – падеж – склонение – синтаксическая функция;

- Имя прилагательное: начальная форма (приводим задействованное слово в единственное число, мужской род, именительный падеж, ответив на простой вопрос: «Какой?») – лексико-грамматический разряд (качественное, относительное или притяжательное) – полная/краткая форма – род, число и падеж + связь между сочетаемым существительным/местоимением/числительным – тип склонения – роль в предложении;

- Местоимение: начальная форма – разряд по значению (в какой группе относится: личное, возвратное, вопросительное и пр.) – соотношение с другими частями речи – род, число и падеж – синтаксическая роль;

- Глагол: инфинитив – основы и класс анализируемого слова – спряжение – вид – переходный/непереходный – возвратный/невозвратный – наклонение – время – лицо – род – синтаксическое место в тексте;

- Причастие: начальная форма – вид – залог – время – для страдательной формы важно определение рода, числа и падежа – образовательный суффикс и основа (от какого слова) – синтаксическая роль;

- Деепричастие: вид – возвратное/невозвратное – основа+суффикс – место и сущность в тексте;

- Наречие: часть речи – разряд по значению – группа внутри разряда – синтаксический акцент (роль);

- Предлог и союз: часть речи – разряд по строению и значению – связь с другими словами в тексте, миссия;

- Частица, модальное слово, междометие: разряд по значению и строению, структуре.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

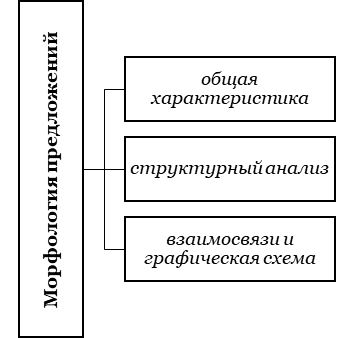

Алгоритм проведения морфологического анализа в отношении предложения в целом выглядит следующим образом:

- Оценка простой конструкции: тип по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное и пр.) – эмоциональная окраска (вопросительное/восклицательное) – структура (одно- или двусоставное) – оценка второстепенных членов (распространенное/нераспространенное) – осложняющие компоненты (чем осложнено) – оценка структуры (полное/неполное);

- Оценка сложных конструкций: конкретизация типа предложения по цели высказывания – определение типа по эмоциональной окраске – констатация вида (сложносочиненное или сложноподчиненное) – выделение частей и их количеств (открытая/закрытая, расчлененная/нерасчлененная) – определение средств связи между частями предложения (союзы, порядок частей речи, вопрос от одной части к другой и пр.) – характер смысловых взаимосвязей – графическая схема предложения.

Современные способы проведения морфологического анализа

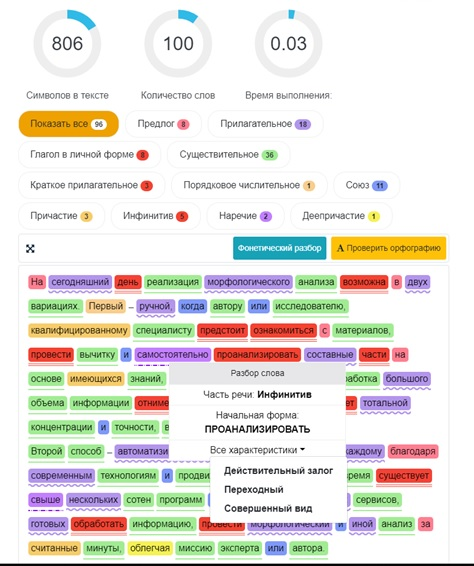

На сегодняшний день реализация морфологического анализа возможна в двух вариациях. Первый – ручной, когда автору или исследователю, квалифицированному специалисту предстоит ознакомиться с материалов, провести вычитку и самостоятельно проанализировать составные части на основе имеющихся знаний, опыта и пр. В данном случае обработка большого объема информации отнимет немало времени и сил, потребует тотальной концентрации и точности, владения пером и языком.

Второй способ – автоматизированный, который стал доступен каждому благодаря современным технологиям и продвижению НТП. В настоящее время существует свыше нескольких сотен программ и приложений, специальных сервисов, готовых обработать информацию, провести морфологический и иной анализ за считанные минуты, облегчая миссию эксперта или автора.

Провести морфологический анализ текста с помощью онлайн-технологий можно платно и бесплатно. Многие сервисы предлагают данный вид услуг дополнительно к основной. Например, провести морфологический анализ можно на сервисах по проверке текста на уникальность, таких как Адвего, Текст.ру, RusTXT и пр.

При использовании средств автоматической обработки и анализа достаточно воспользоваться следующим алгоритмом:

- Открыть вкладку в браузере и перейти на нужный сайт;

- В появившемся окне выбрать нужную функцию – морфологический анализ, семантический или seo-анализ (в зависимости от особенностей и функционала сайта, предлагаемых возможностей и инструментов);

- Загрузить текст, требующий оценки и нажать на клавишу «Проверить»/»Ок» и т.п.

После этих действий за считанные минуты результаты морфологического анализа текста предстанут перед вами. Все просто! Главное, воспользоваться итогами правильно и грамотно, усовершенствовав материал и повысив его качество.

Учтите, что при использовании онлайн-сервисов по проведению морфологического анализа могут действовать некоторые ограничения: по объему текста (количество символов), платный и бесплатный функционал, результаты (подробные или сжатые) и пр.

Не стоит недооценивать роль морфологического анализа при подготовке любых видов письменных работ. Конечно, при выполнении объемных исследований нет времени на «морфологическое погружение», но тотальная вычитка и «обследование текста» обязательно повысит качество материала, его насыщенность и удобочитаемость, грамотность и компетентность автора.

Как выполнить задание № 3?

РЕКОМЕНДАЦИИ.

В задании № 3 необходимо ответить на вопросы, касающиеся следующих тем:

- стиль речи (публицистический, научный, научно-популярный, официально-деловой, художественный);

- особенности лексического состава текста;

- синтаксические особенности текста;

- морфологические особенности текста;

- изобразительно-выразительные средства языка.

Рассмотрим каждую их данных тем.

Стили речи.

Со знаем стилей речи и умением их определять в данном задании связано несколько положений, поэтому очень важно верно это делать. В приложении ниже даны особенности каждого стиля. Внимательно прочитайте их.

Анализ текста всегда начинаете именно с определения его стиля. Ведь каждому стилю свойственна своя лексика, свой синтаксический строй предложений, даже особенности морфологии и средств языка.

Какие тексты чаще бывают предложены на ЕГЭ:

- на первом месте – публицистический стиль, и это неслучайно: ведь по нему легче писать сочинение- рассуждение (а именно таким является задание № 27);

- много текстов предлагается и научно- публицистического стиля, он связан с первым, только речь идёт не об общественных явлениях, а о каких-то научных проблемах, изложенных доступно, понятно;

- далее идут тексты художественного стиля – это отрывки их каких-то художественных произведений;

- реже предлагается текст чисто научный;

- наконец, очень редко, но встречаются тексты официально- делового стиля; например, это может быть статья Конституции РФ, часть какого-либо документа, закона.

Как видим, на ЕГЭ могут быть предложены тексты самых разных стилей. Если вы правильно определите, какого именно стиля текст, то вам легко будет справиться с вопросами.

Особенности лексического состава текста.

Я думаю, что данные вопросы не вызовут затруднений. Легко понять, какая лексика в тексте: общеупотребительная, научная (чаще – термины), разговорная, вы легко найдёте синонимы, антонимы, фразеологизмы и др.

С какой трудностью вам придётся столкнуться?

Будьте внимательны: в перечне слов той или иной лексики могут быть даны слова не по данной теме! Внимательно читайте примеры данные в скобках, убедитесь, что каждое слово в них – это именно научная лексика, или именно фразеологизм и т.д.)

Если хоть одно слов не подходит – то ответ будет НЕВЕРНЫМ!

Синтаксические особенности текста.

Синтаксические особенности текста – это использование в нём определённых типов предложений, обособленных членов, обращений, вводных слов и др.

Чаще всего такие задания бывают ВЕРНЫМИ, так как почти в любом тексте есть сложноподчинённые предложения, однородные члены обособленные члены и т.д. (за исключением обращений, их, например, в научном и официально- деловом стилях не бывает).

Морфологические особенности текста.

Морфологические особенности текста – это использование в них слов определённых частей речи.

Например, отглагольные существительные, конструкции с существительными в родительном падеже.

Чаще всего данные задания тоже бывают ВЕРНЫМИ. Только внимательно читайте слова в скобках: действительно ли это та часть речи, о которой сказано.

Изобразительно-выразительные средства языка.

Даная тема тесно связана с заданием № 26. Постоянно вспоминайте эти средства, учитесь находить эпитеты, метафору, олицетворение и др.

Помните, что данные средства используются не во всех текстах. Если вы определили, что текст научный или официально- деловой, то там их не может быть.

Напоминаю: обязательно внимательно читайте слова в скобках: вдруг среди эпитетов окажется, например, метафора и п.)

А теперь сделаем общие выводы.

Как выполнить задание № 3? РЕКОМЕНДАЦИИ.

- Внимательно прочитайте текст.

- Первое, что вы делает после его прочтения, – это определяйте, к какому стилю относится текст, так как от этого зависят все средства языка в нём.

- Внимательно читайте каждое положение задания, ищите в тексте то, о чём в нём сказано, проверяйте все примеры в скобках.

- Помните, что ответов может быть от одного (не пугайтесь, если это так, это тоже может быть!) до четырёх. Пять ответов быть не может.

- Запишите номера ответа в бланк.

Пояснение.

Особенности стилей речи ЗДЕСЬ.

Разберём конкретный пример.

|

3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов. ТЕКСТ. Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. Они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т. д. Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи… Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого. (По Л.И. Скворцову Варианты ответов. 1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.). В тексте можно выделить тематическую группу слов (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, нация, память, духовный мир и др.). 2) Использование метафор (…между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.) способствует эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку описываемым явлениям. 3) Текст имеет грамматические особенности, характерные для книжной речи: отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между экологией природы и экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию духовного мира и др.). 4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова. 5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции. |

|

Ответ: 1234 |

Пояснение.

Сначала определяем, что это публицистический стиль – речь идёт об общественной проблеме- экологии души, культуры; изложена тема понятно, рассчитан текст на массовую аудиторию.

Вывод: положение № 4 неверное, это не научный стиль.

1) Верное положение, да, вся эта лексика есть в тексте, она используется в публицистическом стиле (мы проверили каждый пример в скобках).

2) Верное положение, роль данных выразительных средств именно такова: они «способствуют эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку описываемым явлениям». Главное – не забудьте проверить, все ли слова, данные в скобках, являются именно этими художественными средствами. В том примере всё верно.

3) Верный ответ. Все слова проверили, убедились, что да, это так.

4) Ответ верный, действительно данные синтаксические средства обеспечивают выразительность текста.

Помните!

Когда речь идёт о синтаксических особенностях теста, примеры НЕ приводят. Надо каждое из средство найти в тексте.

Давайте это и сделаем с вами.

Однородные члены предложения: «Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия».

Инверсия: «Эти взаимоотношения изучают самые разные науки», «Активно формируется в наши дни экология культуры».

Вводные слова:

«Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие».

«Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи…»

Обратите внимание: в вопросе написано «слова» (мн. число), поэтому нужно в тексте найти как минимум два вводных слова.

Делаем вывод: ответы – 1234.

Чтобы сделать морфологический разбор предложений в тексте, введите текст в текстовое поле и

нажмите кнопку разобрать.

Как программа делает разбор предложений?

Программа разбивает весь текст по словам и предложениям, далее разбирает каждое слово по

отдельности, выделяет морфологические признаки, часть речи и начальную форму слова.

Оцените нашу программу ниже, оставляйте комментарии, мы обязательно ответим.

Задание №3 посвящено стилистическому анализу текста. Теперь

ученикам необходимо ориентироваться в такой науке, как стилистика. Что это

значит? Главным образом, то, что необходимо знать стили речи, а также

уметь грамотно анализировать текст. До этого года анализ текста в ЕГЭ

проводился только на уровне определения типов речи: повествования, описания и

рассуждения – в №23 и средств художественной выразительности в №26.

Теперь плюсом к этому нужно чётко представлять, что такое

книжные стили, разговорный стиль и какие термины и средства могут употребляться

в каждом из них.

В задании №

3 необходимо ответить на вопросы, касающиеся следующих тем:

·

стиль речи (публицистический, научный,

научно-популярный, официально-деловой, художественный);

·

особенности лексического состава текста;

·

синтаксические особенности текста;

·

морфологические особенности текста;

·

изобразительно-выразительные средства

языка.

Рассмотрим

каждую их данных тем.

Стили речи.

Со знаем

стилей речи и умением их определять в данном задании связано несколько

положений, поэтому очень важно верно это делать. В приложении ниже

даны особенности каждого стиля. Внимательно прочитайте их.

Анализ

текста всегда начинаете именно с определения его стиля. Ведь

каждому стилю свойственна своя лексика, свой синтаксический строй предложений,

даже особенности морфологии и средств языка.

Какие тексты

чаще бывают предложены на ЕГЭ:

·

на первом месте – публицистический стиль, и это

неслучайно: ведь по нему легче писать сочинение- рассуждение (а именно таким

является задание № 27);

·

много текстов предлагается и научно- публицистического

стиля, он связан с первым, только речь идёт не об общественных явлениях, а

о каких-то научных проблемах, изложенных доступно, понятно;

·

далее идут тексты художественного стиля – это отрывки их

каких-то художественных произведений;

·

реже предлагается текст чисто научный;

·

наконец, очень редко, но встречаются тексты официально-

делового стиля; например, это может быть статья Конституции РФ, часть

какого-либо документа, закона.

Как видим,

на ЕГЭ могут быть предложены тексты самых разных стилей. Если

вы правильно определите, какого именно стиля текст, то вам легко будет

справиться с вопросами.

Особенности

лексического состава текста.

Я думаю, что

данные вопросы не вызовут затруднений. Легко понять, какая лексика в тексте:

общеупотребительная, научная (чаще – термины), разговорная, вы легко найдёте

синонимы, антонимы, фразеологизмы и др.

С

какой трудностью вам придётся столкнуться?

Будьте

внимательны: в перечне слов той или иной лексики могут быть

даны слова не по данной теме! Внимательно читайте примеры данные в

скобках, убедитесь, что каждое слово в них – это именно научная лексика, или

именно фразеологизм и т.д.)

Если хоть

одно слов не подходит – то ответ будет НЕВЕРНЫМ!

Синтаксические

особенности текста.

Синтаксические

особенности текста – это использование в нём

определённых типов предложений, обособленных членов, обращений, вводных слов и

др.

Чаще всего такие

задания бывают ВЕРНЫМИ, так как почти в любом тексте есть

сложноподчинённые предложения, однородные члены обособленные члены и т.д. (за

исключением обращений, их, например, в научном и официально- деловом стилях не

бывает).

Морфологические особенности

текста.

Морфологические особенности

текста – это использование в них слов определённых частей

речи.

Например, отглагольные существительные,

конструкции с существительными в родительном падеже.

Чаще всего

данные задания тоже бывают ВЕРНЫМИ. Только внимательно читайте

слова в скобках: действительно ли это та часть речи, о которой сказано.

Изобразительно-выразительные средства

языка.

Даная

тема тесно связана с заданием №

26. Постоянно вспоминайте эти средства, учитесь находить эпитеты,

метафору, олицетворение и др.

Помните, что

данные средства используются не во всех текстах. Если вы

определили, что текст научный или официально- деловой, то там их не может быть.

Напоминаю: обязательно

внимательно читайте слова в скобках: вдруг среди эпитетов окажется, например,

метафора и п.)

А

теперь сделаем общие выводы.

Как

выполнить задание № 3? РЕКОМЕНДАЦИИ.

·

Внимательно прочитайте текст.

·

Первое, что вы делает после его прочтения, – это

определяйте, к какому стилю относится текст, так как от этого

зависят все средства языка в нём.

·

Внимательно читайте каждое положение задания, ищите в

тексте то, о чём в нём сказано, проверяйте все примеры в

скобках.

·

Помните, что ответов может быть от одного (не

пугайтесь, если это так, это тоже может быть!) до четырёх. Пять

ответов быть не может.

·

Запишите номера ответа в бланк.

Алгоритм

выполнения задания

1. ВНИМАТЕЛЬНО

читаем предложенный текст. Читать нужно не механически, а вдумчиво. Желательно

останавливаться на каждом абзаце и анализировать то, о чём говорит автор.

2.

ДО чтения вариантов ответов отвечаем на вопросы: какова тема текста и что хотел

донести до нас автор, то есть какова проблема? Вопросы по содержанию

обязательно встречаются в задании. Кроме того, это отличная тренировка для

работы над №27, то есть над сочинением ЕГЭ.

3.

ДО чтения вариантов ответов определяем, какой стиль речи перед нами. В книжные

стили входят научный, официально-деловой, публицистический и

литературно-художественный стили. Разговорный стиль стоит особняком и в

тренировочных КИМах не встречается. Подробнее обо всех стилях и их особенностях

я говорю далее в статье.

4. В

соответствии с тем, каков стиль текста, разбираемся, могут ли в нём

употребляться те или иные тропы и приёмы, есть ли в тексте термины,

канцеляризмы, специальная лексика, определённые синтаксические конструкции, на

какую аудиторию текст рассчитан. Утверждения, данные в ответах, и содержат

информацию об этом.

Теория

для задания 3 ЕГЭ по русскому языку

↑ Общая схема стилистического

анализа текста:

1.

Определяем стиль и жанр текста;

2.

Определяем основную тему и идею текста. Следует помнить, что

тема (предмет сообщения) – это то, о чем говорится в тексте; она может быть

представлена в заголовке, тематическом предложении (предложениях, абзаце),

ключевых словах; Идея текста (его основная мысль) – то, что говорится о

предмете сообщения (теме).

3.

Определяем сферу коммуникации (для научного стиля – наука, для

официально-делового стиля – административно-правовые отношения, для газетно-публицистического

стиля – политико-идеологические, общественные отношения, т. е. массовая

коммуникация, для разговорного стиля – повседневные, бытовые отношения),

обозначаем ситуацию, на которую текст ориентирован, выясняем, кто автор текста

и его адресат.

4.

Выделяем основные функции и цели текста (общение, сообщение,

воздействие и др.);

5.

Определяем форму речи (письменная, устная), тип речи (описание,

повествование, рассуждение и их возможное сочетание), вид речи (монолог,

диалог, полилог);

6.

Выделяем стилевые черты, особенности, присущие тексту. Например,

для текстов научного стиля – логичность, последовательность повествования и др.

7.

Определяем стилистические языковые средства:

лексико-фразеологические, морфологические и синтаксические и др.

8.

Определяем индивидуально-авторские стилистические особенности

текста.

↑ Функциональные стили речи

↑ Научный стиль

Научный стиль – стиль, обеспечивающий получение и сохранение

научных знаний.

Основная сфера использования/употребления

научного стиля – прежде всего сама наука, сфера научной деятельности, обучения

и просвещения.

Цели и функции: сообщить новую научную

информацию, доказать ее истинность, закрепить и передать научные знания людям,

стремящимся получить образование, по возможности полно и точно объяснить факты

окружающей нас действительности, показать причинно-следственные связи между

явлениями, выявить закономерности исторического развития и т.д. информировать

ученых, специалистов и неспециалистов о достижениях научных исследований,

популяризация научных знаний.

Основные функции: сообщение информации,

доказательство ее истинности.

Адресат: ученые, будущие специалисты, ученики;

любой человек, интересующийся наукой.

Автор: ученые и специалисты в своей области.

Форма речи: научный стиль относится к письменно-книжному

типу речи, хотя может проявляться и в устной форме в виде докладов, лекций и

пр. Устная форма является здесь вторичной, потому что для научной речи

характерна предварительная продуманность, подготовленность и тщательность ее

оформления.

Вид речи: преимущественно монологический

характер

Тип речи: может быть представлен любым типом

речи (повествованием, рассуждением, описанием)

Стилевые черты: отвлеченность, обобщенность,

подчеркнутая логичность, точность, сухость, строгость, логическая последовательность

изложения, сжатость, однозначность выражения, информативность, объективность,

доказательность

Жанры научного стиля: диссертация, монография,

научная статья, тезисы, лекция, доклад, учебник, реферат, аннотация,

документация, каталог, справочник, инструкция, рецензия, научный обзор, очерк,

научно-популярная книга и др.

↑ Официально-деловой стиль

Официально-деловой стиль – это стиль официального документального общения государства

с государством, государства с гражданином и граждан между собой.

Основные сферы использования: право (законодательство, делопроизводство,

административно-правовая деятельность)

Этот стиль обслуживает сферу отношений,

возникающих между государственными органами, между организациями или внутри

них, между организациями и частными лицами в процессе производственной,

хозяйственной и юридической деятельности. Т.е. официально-деловой стиль

удовлетворяет потребность общества в документальном оформлении разных актов

государственной, общественной, политической, экономической жизни, деловых

отношений между государством и организациями, а также между членами общества в

официальной коммуникации.

Цели и функции: информационная, предписывающая (предписания

государства, органа, уполномоченного лица), констатирующая (констатация

положения дел, состояния), регулирующая (отношения в обществе, действия и

поведения людей, а также функционирование объединений и государственных

органов), регламентирующая.

Адресат: государство, граждане государства, учреждения,

служащие и др.

Автор: юрист, правовед, дипломат и просто

гражданин.

Форма речи: основная форма – письменная, что связано с необходимостью документировать

информацию, придавая ей правовую значимость с помощью особого построения

служебных документов.

Вид речи: преимущественно монолог

Тип речи: в официально-деловом стиле отсутствует анализ и аргументация (этот

процесс предшествует составлению официально-деловых текстов), поэтому

официально-деловому стилю свойствен особый способ изложения

(«инструктирование»).

Стилевые черты: объективность и безличность выражения; точность,

не допускающая иных толкований; стереотипность; стандартизированность изложения;

долженствующе-предписующий характер (императивность), сжатость и краткость,

обобщенность, официальность, безэмоционльность

Жанры: законы, указы, постановления, нормативные акты,

документы, договоры, уставы, приказы, распоряжения, инструкции, служебные

переписки, деловые бумаги, контракты и др.

↑ Разговорный стиль

Разговорный стиль –

это неофициальная речь в условиях непосредственного общения, заранее

неподготовленная, диалогическая, устная.

Устная речь – неподготовленная диалогическая речь в условиях свободного общения

ее участников.

Сфера использования: бытовая и деловая сфера общения.

Цели и функции: общение, обмен впечатлениями, информацией.

Форма речи: разговорный стиль находит свое выражение как в письменной форме

(реплики персонажей в пьесах, записи в дневниках, тексты писем на обиходные

темы), так и в устной (чаще в устной).

Вид речи: преимущественно диалог.

Тип речи: может быть представлен любым типом речи

(повествованием, рассуждением, описанием).

Стилевые черты: непринужденность, неофициальность; неподготовленность

речи, фамильярность; конкретность; непоследовательность, адресность речи,

прерывистость; эмоционально-оценочная информативность; аффективность;

личностный характер; идиоматичность, использование мимики и жестов, приоритет

содержания над формой, стремление к экономии речевых средств.

Жанры: диалог, личные письма, записки, разговор, телефонный

разговор, беседа, спор, дневник.

↑ Публицистический стиль

Публицистический стиль – один из функциональных стилей, обслуживающий широкую

область общественных отношений: политических, экономических, культурных,

спортивных и др.; он используется в политической литературе, его представляют

средства массовой информации (СМИ) — газеты, журналы, радио, телевидение,

документальное кино.

Сфера: политико-идеологические, общественные и культурные отношения

(политика, идеология, философия, экономика, культура, спорт, повседневный быт,

текущие события и др.)

Стилевые черты: (скрытая и открытая) оценочность; призывность;

рекламность (привлечение внимания); «эффект новизны» (использование неожиданных

средств); собирательность; документально-фактологическая точность; сдержанность;

некоторая официальность, эмоциональность, образность, субъективность

Автор: конкретная личность, журналист, писатель, общественный деятель.

Адресат: информация предназначена для широких слоев общества

Цели и функции: воздействие на общественное сознание,

информирование (сообщение новостей), оценка фактов и событий.

Взаимодействие этих двух функций проявляется в

том, что публицистические тексты содержат, во-первых, объективную информацию,

во-вторых, эмоционально-экспрессивную интерпретацию этой информации,

позволяющую воздействовать на читателя или слушателя.

Жанры: публичное выступление, речь (доклад), дискуссия, критическая

заметка, репортаж, интервью, статья, рецензия, очерк, зарисовка, фельетон,

памфлет, эссе, хроника и др.

Форма речи: публицистический стиль имеет письменную (газеты и журналы) и

устную форму (радио и телевидение). Основой является письменная речь.

↑ Стиль художественной

литературы

Стиль художественной литературы — функциональный стиль речи, являющийся инструментом

художественного творчества и сочетающий в себе языковые средства всех других

стилей речи.

Основная сфера

использования/употребления: литература,

литературное художественное творчество, творческая сфера.

Цели и функции: эстетическая функция (эстетическое воздействие и

воспитание и развитие) (форма выражения не менее важна, чем содержание), функция

воздействия, коммуникативная.

Автор: писатель, поэт,

Форма речи: преимущественно письменная.

Стилевые черты: образность; эстетически направленная

экспрессивность; явная эмоциональность; совмещение средств всех стилей в

художественных целях, особая роль подтекста, индивидуальный авторский стиль,

метафоричность, неповторимость образов; индивидуальность, которую формирует сам

автор путем отбора и организации языковых средств.

Жанры: эпопея, роман, повесть, рассказ, сказка, басня, ода, гимн, песня,

элегия, сонет, эпиграмма, послание, поэма, баллада, трагедия, научно-художественный жанр, комедия.

Как выполнить задание № 3?

РЕКОМЕНДАЦИИ.

В задании № 3 необходимо ответить на вопросы, касающиеся следующих тем:

- стиль речи (публицистический, научный, научно-популярный, официально-деловой, художественный);

- особенности лексического состава текста;

- синтаксические особенности текста;

- морфологические особенности текста;

- изобразительно-выразительные средства языка.

Рассмотрим каждую их данных тем.

Стили речи.

Со знаем стилей речи и умением их определять в данном задании связано несколько положений, поэтому очень важно верно это делать. ЗДЕСЬ даны особенности каждого стиля. Внимательно прочитайте их.

Анализ текста всегда начинаете именно с определения его стиля. Ведь каждому стилю свойственна своя лексика, свой синтаксический строй предложений, даже особенности морфологии и средств языка.

Какие тексты чаще бывают предложены на ЕГЭ:

- на первом месте – публицистический стиль, и это неслучайно: ведь по нему легче писать сочинение- рассуждение (а именно таким является задание № 27);

- много текстов предлагается и научно- публицистического стиля, он связан с первым, только речь идёт не об общественных явлениях, а о каких-то научных проблемах, изложенных доступно, понятно;

- далее идут тексты художественного стиля – это отрывки их каких-то художественных произведений;

- реже предлагается текст чисто научный;

- наконец, очень редко, но встречаются тексты официально- делового стиля; например, это может быть статья Конституции РФ, часть какого-либо документа, закона.

Как видим, на ЕГЭ могут быть предложены тексты самых разных стилей. Если вы правильно определите, какого именно стиля текст, то вам легко будет справиться с вопросами.

Особенности лексического состава текста.

Я думаю, что данные вопросы не вызовут затруднений. Легко понять, какая лексика в тексте: общеупотребительная, научная (чаще – термины), разговорная, вы легко найдёте синонимы, антонимы, фразеологизмы и др.

С какой трудностью вам придётся столкнуться?

Будьте внимательны: в перечне слов той или иной лексики могут быть даны слова не по данной теме! Внимательно читайте примеры данные в скобках, убедитесь, что каждое слово в них – это именно научная лексика, или именно фразеологизм и т.д.)

Если хоть одно слов не подходит – то ответ будет НЕВЕРНЫМ!

Синтаксические особенности текста.

Синтаксические особенности текста – это использование в нём определённых типов предложений, обособленных членов, обращений, вводных слов и др.

Чаще всего такие задания бывают ВЕРНЫМИ, так как почти в любом тексте есть сложноподчинённые предложения, однородные члены обособленные члены и т.д. (за исключением обращений, их, например, в научном и официально- деловом стилях не бывает).

Будьте внимательны!

Здесь тоже не всё так просто. Каждый текст имеет свои особенности.

Пример:

Текст содержит грамматические особенности, характерные для устной речи: вопросительные предложения, причастные обороты, сложные предложения с различными видами связи.

Пояснение.

Даже не видя текста, можно сказать, что ответ НЕВЕРНЫЙ, так как в устной речи мы стараемся говорить проще, не использовать такие конструкции, как «причастные обороты, сложные предложения с различными видами связи».

Морфологические особенности текста.

Морфологические особенности текста – это использование в них слов определённых частей речи.

Например, отглагольные существительные, конструкции с существительными в родительном падеже.

Чаще всего данные задания тоже бывают ВЕРНЫМИ. Только внимательно читайте слова в скобках: действительно ли это та часть речи, о которой сказано.

Изобразительно-выразительные средства языка.

Даная тема тесно связана с заданием № 26. Постоянно вспоминайте эти средства, учитесь находить эпитеты, метафору, олицетворение и др.

Помните, что данные средства используются не во всех текстах. Если вы определили, что текст научный или официально- деловой, то там их не может быть.

Напоминаю: обязательно внимательно читайте слова в скобках: вдруг среди эпитетов окажется, например, метафора и п.)

А теперь сделаем общие выводы.

Как выполнить задание № 3? РЕКОМЕНДАЦИИ.

- Внимательно прочитайте текст.

- Первое, что вы делает после его прочтения, – это определяйте, к какому стилю относится текст, так как от этого зависят все средства языка в нём.

- Внимательно читайте каждое положение задания, ищите в тексте то, о чём в нём сказано, проверяйте все примеры в скобках.

- Помните, что ответов может быть от одного (не пугайтесь, если это так, это тоже может быть!) до четырёх. Пять ответов быть не может.

- Запишите номера ответа в бланк.

Разберём конкретный пример.

| 3. Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики фрагмента текста. Запишите номера этих ответов.

ТЕКСТ. Экология – это наука о взаимодействии живых организмов и их сообществ между собой и со средой, в которой они обитают. Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия. Они вносят свой вклад в экологию, которая сегодня разделилась на ряд самостоятельных дисциплин: общую экологию, агроэкологию, гидроэкологию, экологию человека и т. д. Активно формируется в наши дни экология культуры, или духовная экология. Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие. Утраты в природе до известных пределов восстановимы. Иное дело – ценности культурные и нравственные. Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи… Если культура – это совокупность достижений общества в области науки, просвещения, искусства, то закрепляются эти достижения, как правило, в языке, в Слове. Возникнув на определённом историческом этапе, литературный язык сам по себе служит свидетельством уровня духовного развития народа, общества. Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка. Ведь язык – это и основа национальной памяти, и ключ к пониманию духовного мира, своего и чужого. (По Л.И. Скворцову Варианты ответов. 1) Наряду с общеупотребительной лексикой в тексте используются термины (экология, агроэкология, гидроэкология и др.). В тексте можно выделить тематическую группу слов (культура, природа, ценности, памятники, исторический этап, литературный язык, нация, память, духовный мир и др.). 2) Использование метафор (…между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти; ключ к пониманию духовного мира); антонимов (свой-чужой), сравнения (Как всякое живое на Земле не может мириться со своей смертью, так и живая нация не может смириться с деградацией своего языка.) способствует эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку описываемым явлениям. 3) Текст имеет грамматические особенности, характерные для книжной речи: отглагольные существительные (взаимодействие, вклад, утраты, различие, достижения и др.), конструкции с существительными в родительном падеже (между экологией природы и экологией культуры, свидетельством уровня духовного развития народа, к пониманию духовного мира и др.). 4) Выразительность текста обеспечивается синтаксическими средствами, среди которых ряды однородных членов предложения, инверсия, вводные слова. 5) Текст относится к научному стилю речи, так как основные цели автора — сообщить информацию, имеющую практическое значение, дать чёткие инструкции. |

| Ответ: 1234 |

Пояснение.

Сначала определяем, что это публицистический стиль – речь идёт об общественной проблеме- экологии души, культуры; изложена тема понятно, рассчитан текст на массовую аудиторию.

Вывод: положение № 4 неверное, это не научный стиль.

1) Верное положение, да, вся эта лексика есть в тексте, она используется в публицистическом стиле (мы проверили каждый пример в скобках).

2) Верное положение, роль данных выразительных средств именно такова: они «способствуют эмоциональности, выразительности изложения, помогает передать авторскую оценку описываемым явлениям». Главное – не забудьте проверить, все ли слова, данные в скобках, являются именно этими художественными средствами. В том примере всё верно.

3) Верный ответ. Все слова проверили, убедились, что да, это так.

4) Ответ верный, действительно данные синтаксические средства обеспечивают выразительность текста.

Помните!

Когда речь идёт о синтаксических особенностях теста, примеры НЕ приводят. Надо каждое из средство найти в тексте.

Давайте это и сделаем с вами.

Однородные члены предложения: «Эти взаимоотношения изучают самые разные науки: биология и химия, астрономия и космология, математика и философия».

Инверсия: «Эти взаимоотношения изучают самые разные науки», «Активно формируется в наши дни экология культуры».

Вводные слова:

«Конечно, между экологией природы и экологией культуры не может быть непроходимой пропасти, вместе с тем между ними есть большое различие».

«Они или восстанавливаются с большим трудом, или вовсе исчезают, как, скажем, разрушенные памятники, сгоревшие книги, рукописи…»

Обратите внимание: в вопросе написано «слова» (мн. число), поэтому нужно в тексте найти как минимум два вводных слова.

Делаем вывод: ответы – 1234.

Вернутьсяк списку тестов по русскому языку ЕГЭ