Наиболее

опасным путем поступления токсичного

вещества в организм человека является

ингаляционный путь. Уровень загрязнения

воздуха токсичными веществами (газами,

парами и пылью) можно оценить как

экспериментально, отбирая пробу воздуха

и определяя в ней содержание токсичного

вещества, так и расчетным способом.

Экспериментально

концентрацию токсичного вещества в

воздухе определяют экспресс и лабораторными

методами.

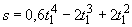

Для

газо- и парообразных веществ их содержание

(Сзв)

в воздухе рабочей зоны рассчитывают по

формуле:

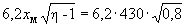

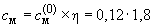

Cзв= (vm)

/(v1V0)мг/м3,

(1.6)

где v– общий

объем поглотительного раствора, мл,

m– масса

вещества, найденная в части поглотительного

раствора, взятого на анализ, мг;

v1–

объем раствора, взятый для анализа, мл;

V0

— объем воздуха взятый для анализа

и приведенный к стандартным условиям

(Т = 293 К, Р = 760 мм рт.ст.), м3

V0=VtPt293/[760(273+t)],

(1.7)

Vt– объем отобранного воздуха при

существующих в помещении на момент

проведения эксперимента давлении-Рt(мм рт.ст.) и температуре -t0C,

м3.

Определение

содержания в воздухе рабочей зоны пыли

фиброгенного действия (Сп)

проводится в основном весовым методом,

при котором концентрацию пыли определяют

по привесу фильтра, используя формулу:

Cп =(a-в)/V0=q/V0,

мг/м3, (1.8)

где а, в – масса фильтра после

и до протягивания воздуха соответственно,

мг;

q– привес массы

фильтра, мг.

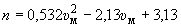

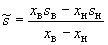

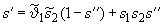

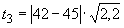

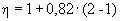

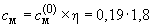

Для

оценки пригодности данного метода

анализа при контроле уровня загрязнения

воздуха проводят несколько параллельных

определений (n)

содержания этого вещества в воздухе.

Таких определений должно быть не менее

трех. Рассчитывают относительное среднее

отклонение результатов измерений (Sср,

%):

Sср

= S/(nCcр),

(1.9)

где

S

– среднее квадратичное отклонение,

рассчитываемое по формуле:

n

S

= [(Ci)2/(n-1)]1/2.

(1.10)

i=1

Ccр

– средняя концентрация, определяемая

по формуле:

n

Ccр

=

[(Ci)/n].

(1.11) i=1

Ci

– разность между единичными концентрациями

Сi

и средней концентрацией из n-количеств

параллельных определений – Сср:

Ci

= Сi

— Сср.

(1.12)

Для

физико-химических методов определения

концентраций химических веществ в

воздухе Sср

25%.

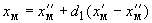

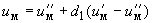

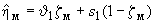

1.3. Расчетные методы определения концентрации токсичных веществ в воздухе

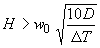

При проведении

технологического процесса с использованием

токсичных веществ, последние в виде

газов, паров или пыли могут попадать в

воздух помещения за счет диффузии через

неплотности оборудования, за счет

испарения с открытых поверхностей, в

процессе переработки пылящих материалов

и другими способами. Причем их поступление

в воздух помещения может происходить

как при нормальных, так и при аварийных

режимах проведения технологического

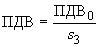

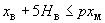

процесса. Максимальную концентрацию

загрязняющего вещества (Сзв,

мг/м3) в воздухе помещения

ориентировочно можно рассчитать по

формулам:

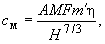

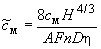

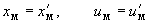

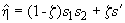

а) при

отсутствии вентиляции :

Сзв= (G103)/(Vсв),

(1.13)

б) при наличии рабочей вентиляции:

Сзв= (G103)/(VсвКр),

(1.14)

в) при наличии рабочей и аварийной

вентиляции:

Сзв= (G103)/[Vсв(Кр+Кав)], (1.15) гдеG– количество загрязняющего вещества,

поступающего в воздух помещения из

технологического оборудования, г/ч. Это

количество можно рассчитать по формулам

приведенным в литературе [9].

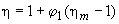

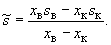

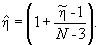

— коэффициент

неравномерности распределения

концентрации, =

0,70,9.

Vсв– объем воздуха в помещении, м3.

Его можно принять как 80% от геометрического

объема помещения (Vг),Vсв= 0,8Vг.

Кри Кав– кратности воздухообмена соответственно

рабочей и аварийной вентиляций, ч-1.

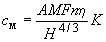

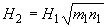

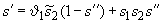

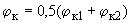

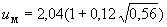

Концентрацию насыщенных

паров летучих органических жидкостей

(Снп, мг/м3) можно рассчитать

по формуле:

Снп=

(16РнМ)/(273+tрз),

(1.16)

где М – молекулярная

масса вещества,

tрз– температура воздуха в рабочей зоне,

Рн– давление

насыщенного пара над поверхностью

жидкости, мм рт.ст. Значение Рнможно найти в литературе [9] или рассчитать

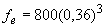

по формуле:

lgPн= 2,763 – 0,019tкип+

0,024tж, (1.17)

где tкипиtж– соответственно

температура кипения и температура

жидкости при ее использовании. Если

работа с жидкостью проводится без

нагрева, тоtж=tрз.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

ОНД-86

ОБЩЕСОЮЗНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ

МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОНЦЕНТРАЦИЙ

В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ,

СОДЕРЖАЩИХСЯ В ВЫБРОСАХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дата введения 1987-01-01

РАЗРАБОТАНА ордена Трудового Красного Знамени Главной геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова Госкомгидромета (научный руководитель д-р физ.-мат. наук, проф. М.Е.Берлянд; ответственные исполнители — канд. физ.-мат. наук Е.Л.Генихович, канд. физ.-мат. наук Р.И.Оникул; исполнители — канд. геогр. наук Н.С.Буренин, канд. геогр. наук Б.Б.Горошко, канд. физ.-мат. наук И.М.Зражевский, д-р геогр. наук Э.Ю.Безуглая, канд. техн. наук И.Ш.Вольберг, канд. физ.-мат. наук И.Г.Грачева, канд. физ.-мат. наук В.С.Елисеев, канд. физ.-мат. наук Л.Г.Хуршудян, А.М.Царев, канд. физ.-мат. наук С.С.Чичерин, М.Н.Зашихин, Я.С.Канчан, М.И.Коновалов, Т.А.Кузьмина, А.С.Кулик, А.А.Павленко, Г.А.Панфилова, Б.Н.Пьянцев, Г.П.Расторгуева, 3.Г.Тульчинская, Е.Н.Филатова, А.М.Царев) с использованием результатов разработок МНИИГ им. Ф.Ф.Эрисмана Минздрава РСФСР (ответственный исполнитель д-р мед. наук Р.С.Гильденскиольд), ЦОЛИУВ Минздрава СССР (ответственный исполнитель д-р мед. наук, проф. К.А.Буштуева), ИПГ Госкомгидромета (ответственные исполнители д-р техн. наук, проф. Е.Н.Теверовский, О.П.Тищенко); ИЭМ Госкомгидромета (ответственный исполнитель канд. физ.-мат. наук Е.К.Гаргер), треста «Энергоцветметгазоочистка» Минцветмета СССР (ответственный исполнитель Г.Г.Величкo); Гипромеза Минчермета СССР (ответственный исполнитель канд. техн. наук В.Н.Шаприцкий); ЦНИИпромзданий Госстроя СССР (ответственный исполнитель 3.И.Константинова); МЭИ Минвуза СССР (ответственный исполнитель д-р техн. наук, проф. Э.П.Волков); ВТИ Минэнерго (ответственный исполнитель д-р техн. наук Л.И.Кропп); БелВНИПИЭнергопрома Минэнерго (ответственный исполнитель д-р техн. наук, проф. А.К.Внуков); Института механики МГУ Минвуза РСФСР (ответственный исполнитель канд. физ.-мат. наук Г.Е.Худяков); ЛИСИ Минвуза РСФСР (ответственный исполнитель д-р техн. наук, проф. А.А.Гусев).

Приложениями к настоящему ОНД, издаваемыми отдельно, являются согласованные с Госкомгидрометом и Госстроем СССР рекомендательные и справочные материалы по методическим вопросам расчета концентрации вредных веществ в атмосфере. Приложением к ОНД являются также разрабатываемые модификации унифицированной программы расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) для различных ЭВМ, согласованные с Главной геофизической обсерваторией им. А.И.Воейкова.

ВНЕСЕНА Управлением наблюдений и контроля загрязнения природной среды Госкомгидромета

СОГЛАСОВАНА

Госстроем СССР 7 января 1986 г. N ДП-76-1

Минздравом СССР 7 февраля 1986 г. N 04-4/259-4

УТВЕРЖДЕНА Председателем Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 4 августа 1986 г. N 192

ВЗАМЕН СН 369-74

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие нормы устанавливают методику расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. Нормы должны соблюдаться при проектировании предприятий, а также при нормировании выбросов в атмосферу реконструируемых и действующих предприятий.

1.2. Нормы предназначены для расчета приземных концентраций в двухметровом слое над поверхностью земли, а также вертикального распределения концентраций.

Степень опасности загрязнения атмосферного воздуха характеризуется наибольшим рассчитанным значением концентрации, соответствующим неблагоприятным метеорологическим условиям, в том числе опасной скорости ветра. Нормы не распространяются на расчет концентраций на дальних (более 100 км) расстояниях от источников выброса.

1.5. Расчет концентрации вредных веществ, претерпевающих полностью или частично химические превращения (трансформацию) в более вредные вещества, проводится по каждому исходному и образующемуся веществу отдельно. При этом мощность источников для каждого вещества устанавливается с учетом максимально возможной трансформации исходных веществ в более токсичные. Степень указанной трансформации устанавливается по согласованию с Госкомгидрометом и Минздравом СССР.

1.6. Расчетами определяются разовые концентрации, относящиеся к 20-30-минутному интервалу осреднения.

2. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ

ОДИНОЧНОГО ИСТОЧНИКА

2.2. Значение коэффициента

-

а) 250 — для районов Средней Азии южнее 40°с.ш., Бурятской АССР и Читинской области;

-

б) 200 — для Европейской территории СССР: для районов РСФСР южнее 50° с. ш., для остальных районов Нижнего Поволжья, Кавказа, Молдавии; для Азиатской территории СССР: для Казахстана, Дальнего Востока и остальной территории Сибири и Средней Азии;

-

в) 180 — для Европейской территории СССР и Урала от 50 до 52°с.ш. за исключением попадающих в эту зону перечисленных выше районов и Украины;

-

г) 160 — для Европейской территории СССР и Урала севернее 52°с.ш. (за исключением Центра ETC), а также для Украины (для расположенных на Украине источников высотой менее 200 м в зоне от 50 до 52°с.ш. — 180, а южнее 50°с.ш. — 200);

-

д) 140 — для Московской, Тульской, Рязанской, Владимирской, Калужской, Ивановской областей.

Примечание.

Для других территорий значения коэффициента

2.3. Значения мощности выброса

Примечания.

-

1. Значение

следует относить к 20-30-минутному периоду осреднения, в том числе и в случаях, когда продолжительность выброса менее 20 мин.

-

2. Расчеты концентраций, как правило, проводятся по тем веществам, выбросы которых удовлетворяют требованиям п.5.21.

2.4. При определении значения

Примечания.

-

1. Для котельных, работающих по отопительному графику, допускается при расчетах принимать значения

равными средним температурам наружного воздуха за самый холодный месяц по СНиП 2.01.01-82.

-

2. При отсутствии данных по

в СНиП 2.01.01-82 они запрашиваются в территориальном управлении Госкомгидромета (УГКС) по месту расположения предприятия.

2.5. Значение безразмерного коэффициента

-

а) для газообразных вредных веществ и мелкодисперсных аэрозолей (пыли, золы и т.п., скорость упорядоченного оседания которых практически равна нулю) — 1;

-

б) для мелкодисперсных аэрозолей (кроме указанных в п.2.5а) при среднем эксплуатационном коэффициенте очистки выбросов не менее 90% — 2; от 75 до 90% — 2,5; менее 75 % и при отсутствии очистки — 3.

Примечания.

-

1. При наличии данных о распределении на выбросе частиц аэрозолей по размерам определяются диаметр

, так что масса всех частиц диаметром больше

составляет 5% общей массы частиц, и соответствующая

скорость оседания

(м/с). Значение коэффициента

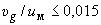

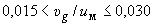

устанавливается в зависимости от безразмерного отношения

, где

— опасная скорость ветра (см. п.2.9). При этом

=1 в случае

и

=1,5 в случае

. Для остальных значений

коэффициент

устанавливается согласно

-

п.2.5б.

-

2. Вне зависимости от эффективности очистки значение коэффициента

принимается равным 3 при расчетах концентраций пыли в атмосферном воздухе для производств, в которых содержание водяного пара в выбросах достаточно для того, чтобы в течение всего года наблюдалась его интенсивная конденсация сразу же после выхода в атмосферу, а также коагуляция влажных пылевых частиц (например, при производстве глинозема мокрым способом).

2.6. Значения коэффициентов

Коэффициент

Рис.2.1

Рис.2.2

Для

Коэффициент

При

2.7. Для

где

причем

Аналогично при

где

Примечание.

Формулы (2.9), (2.11) являются частными случаями общей формулы (2.1).

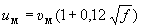

2.9. Значение опасной скорости

При

Рис.2.3

2.10. Максимальное значение приземной концентрации вредного вещества

где

Примечание.

При проведении расчетов не используются значения скорости ветра

2.13. Значение приземной концентрации вредных веществ в атмосфере

Рис.2.4

где

по рис.2.6 или по формуле

Рис.2.5

Рис.2.6

2.14. Максимальная концентрация

где безразмерный коэффициент

Рис.2.7

Скорость ветра

где безразмерный коэффициент

Примечание.

Если рассчитанная по формуле (2.30) скорость ветра

Рис.2.8

2.15. Расчеты распределения концентраций

Значения

Здесь

При

Рис.2.9

Опасная скорость ветра

Коэффициент

Рис.2.10

2.16. Расчеты загрязнения атмосферы при выбросах газовоздушной смеси из источника с прямоугольным устьем (шахты) производятся по приведенным выше формулам при средней скорости

Средняя скорость выхода в атмосферу газовоздушной смеси

где

Эффективный диаметр устья

Эффективный расход выходящей в атмосферу в единицу времени газовоздушной смеси

Примечание.

Для источников с квадратным устьем (

2.17. Решение обратных задач* по определению мощности выброса

________________

* Формулы п.2.1-2.16 предназначенны для решения прямой задачи расчета концентрации по заданным параметрам источника.

Мощность выброса

В случае

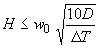

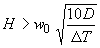

Высота источника

Если вычисленному по формуле (2.43) значению

где

Формулы (2.43), (2.44) используются также для определения

По найденному значению

где

Примечани

я.

1. Уточнение значения

2. При одновременной необходимости учета влияния рельефа местности и застройки в формулах (2.41)-(2.43) и (2.45) за величину

2.18. В случае выбросов в атмосферу, обусловленных сжиганием топлива, при фиксированных высоте и диаметре устья трубы соответствующий

где

а.

2.20. При полной нагрузке оборудования средняя концентрация

определяется по формулам:

где

3. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА

3.1. При расчете рассеивания выбросов от линейного источника длиной

Рис.3.2

Опасная скорость ветра

3.2. Распределение концентраций вредных веществ

3.3. При произвольном направлении ветра по отношению к линейному источнику типа аэрационного фонаря этот источник условно представляется в виде группы

Примечание.

Расчеты концентраций по формулам данного раздела производятся для расстояний от производственного корпуса, больших

3.4. Число одинаковых равноудаленных одиночных источников

где

Примечания.

-

1. С увеличением протяженности

аэрационного фонаря

увеличивается, но, как правило, достаточно принимать

не более 10.

-

2. При расчетах загрязнения атмосферы для скорости ветра

, не равной

, для каждого из одиночных источников значение максимальной концентрации вредных веществ

(мг/м

) определяется по формуле

, (3.10)

а соответствующее расстояние

(м) — по формуле

. (3.11)

Здесь

и

— безразмерные коэффициенты, определяемые в соответствии с п.2.10 и 2.11 по значению отношения

.

4. УЧЕТ ВЛИЯНИЯ РЕЛЬЕФА МЕСТНОСТИ ПРИ РАСЧЕТЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

4.1. Влияние рельефа местности на значение максимальной приземной концентрации

4.2. Если в окрестности рассматриваемого источника выбросов (предприятия) можно выделить отдельные изолированные препятствия, вытянутые в одном направлении (гряду, гребень, ложбину, уступ), то поправочный коэффициент на рельеф

где

Таблица 4.1

|

Ложбина (впадина) |

Уступ |

Гряда (холм) |

||||||||||||

|

|

|

|||||||||||||

|

4-5 |

6-9 |

10-15 |

16-20 |

4-5 |

6-9 |

10-15 |

16-20 |

4-5 |

6-9 |

10-15 |

16-20 |

|||

|

<0,5 |

4,0 |

2,0 |

1,6 |

1,3 |

3,5 |

1,8 |

1,5 |

1,2 |

3,0 |

1,5 |

1,4 |

1,2 |

||

|

0,6-1 |

3,0 |

1,6 |

1,5 |

1,2 |

2,7 |

1,5 |

1,3 |

1,2 |

2,2 |

1,4 |

1,3 |

1,0 |

||

|

1,1-2,9 |

1,8 |

1,5 |

1,4 |

1,1 |

1,6 |

1,4 |

1,2 |

1,1 |

1,4 |

1,3 |

1,2 |

1,0 |

||

|

3-5 |

1,4 |

1,3 |

1,2 |

1,0 |

1,3 |

1,2 |

1,1 |

1,0 |

1,2 |

1,2 |

1,1 |

1,0 |

||

|

>5 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

1,0 |

Рис.4.1

Если препятствия представляют собой гряды (ложбины), вытянутые в одном направлении, значения

Для источников выброса, расположенных в зоне влияния нескольких изолированных препятствий, определяются значения

Примечание.

В случае более сложного рельефа местности или перепадов высот более 250 м на 1 км за указаниями по учету рельефа следует обращаться в территориальные органы Госкомгидромета или в Главную геофизическую обсерваторию им. А.И.Воейкова, приложив к запросу соответствующий картографический материал.

4.3. Учет влияния рельефа местности при определении расстояния, где достигается максимум приземной концентрации, осуществляется путем умножения коэффициента

4.5. Расчет загрязнения воздуха на промплощадке с учетом влияния рельефа местности проводится в соответствии с рекомендациями Приложения 2. При этом значения

4.6. В районах, где может происходить длительный застой примеси при сочетании слабых ветров с температурными инверсиями (например, в глубоких котловинах, в районах частого образования туманов, в том числе ниже плотин гидроэлектростанций и вблизи прудов-охладителей электростанций в районах с суровой зимой, а также в районах возможного возникновения смогов), не следует размещать промышленные предприятия с выбросами вредных веществ; при необходимости строительства в таких районах следует принимать дополнительные меры по охране воздушного бассейна от загрязнения, согласованные с Госкомгидрометом и Минздравом СССР.

5. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ВЫБРОСАМИ ГРУППЫ ИСТОЧНИКОВ И

ПЛОЩАДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

5.1. Приземная концентрация вредных веществ

где

Примечания.

-

1. При проектировании предприятий, зданий и сооружений следует предусматривать минимальное число источников выброса вредных веществ в атмосферу, объединяя удаляемые вещества от ряда источников их выделения в одну трубу, шахту и т.п.

-

2. Учет влияния рельефа местности и застройки в случае необходимости осуществляется в соответствии с рекомендациями раздела 4 и Приложения 2.

-

3. В необходимых случаях, когда известно, что имеются неучтенные (фоновые) источники выброса того же вредного вещества или веществ, обладающих с ним эффектом суммации (другие предприятия города, промрайона, транспорт, отопление и т.п.), в правой части (5.1) добавляется слагаемое

, характеризующее фоновое загрязнение от неучтенных источников.

-

4. Если рассчитанная по формуле (5 1) концентрация

удовлетворяет неравенству

, где

, (5.2)

a

(г/с) и

(м

/c) — мощность выброса и расход газовоздушной смеси

-го источника, то вместо (5.1) при расчете приземной концентрации

используется формула

. (5.3)

-

5. Как и для одиночного источника, при расчетах приземных концентраций выбросами группы источников принимается наиболее неблагоприятное сочетание значений

и

, реально осуществляющееся на всех рассматриваемых источниках одновременно.

5.2. В целях ускорения и упрощения расчетов количество рассматриваемых источников выброса сокращается путем их объединения (особенно мелких источников) в отдельные условные источники. Способ установления источников, подлежащих объединению, и определения их параметров выброса, изложенный в п.5.4, обеспечивает относительную погрешность

5.3. В случае использования машинного (ориентированного на применение ЭВМ) алгоритма объединения группы из

Здесь, как и выше, индексом

5.4. Если рассматриваются мелкие источники, для каждого из которых выполняется хотя бы одно из условий:

то объединение таких источников осуществляется при одновременном выполнении условий:

где

Если условия (5.10) и (5.11) одновременно не выполнены, то объединение таких источников осуществляется при одновременном выполнении условий:

При равенстве нулю

При невыполнении для группы мелких источников условий (5.12)-(5.14) или для группы более крупных источников условий (5.15)-(5.17) эта группа разбивается на отдельные группы, для которых указанные неравенства выполняются.

Примечания.

-

1. При сведении в одну точку источников выбросов с одинаковыми значениями

,

,

и

расчетное значение максимальной концентрации вредного вещества от этой группы источников несколько завышается. Если в одну точку сводятся источники с различными значениями

,

,

и

, то возможно как небольшое завышение, так и некоторое занижение

. С удалением от объединяемых источников погрешность за счет сведения группы источников в одну точку убыва

-

ет.

-

2. Источники выброса, для которых принятие при расчетах одинаковых координат не сказывается заметно на величине

, называются близкорасположенными.

-

3. Результаты точных расчетов приземных концентраций не допускается корректировать по результатам приближенных расчетов с объединением источников.

-

4. При отсутствии возможности применения ЭВМ дли расчетов по (5.5)-(5.9) с учетом условий (5.10)-(5.17) допускается проводить объединение источников выброса с близкими параметрами и координатами расположения вручную. При этом для условного объединенного источника принимаются значения суммарного выброса

от всех объединяемых источников, средние арифметические значения высоты

, диаметра устья

, температуры

и скорости выхода

газовоздушной смеси из устья источника, а также координат источников

,

. При большом разбросе указанных параметров и координат группа источников разбивается на более мелкие группы с близкими значениями параметров и координат. Большой разброс значений мощности выброса

не препятствует объединению

.

-

5. Если расчеты приземных концентраций выполняются для участков местности, прилегающих к промплощадке, то под

следует понимать минимум из расстояний от каждого из объединяемых источников до ближайшей к нему границы промплощадки.

-

6. С учетом требований пункта 5.4 в единый условный источник прежде всего объединяются группы примерно одинаковых шахт и других вентиляционных источников одного производственного здания или изолированного по воздухообмену производственного помещения, а также групп близкорасположенных источников однотипных технологических установок на открытом воздухе и т.п. Если имеется несколько групп однотипных источников, то рекомендуется сначала свести к одному источнику каждую из этих групп, а затем проработать возможности дальнейшего объединения источников.

-

7. Для аэрационных фонарей перед принятием решения об их сведении (в том числе совместно с точечными источниками) в один условный точечный источник вычисляются эффективные диаметр устья

и расход выбрасываемой газовоздушной смеси

, по значениям которых после этого определяются

,

и

(cм. раздел 3).

-

8. Изложенный алгоритм объединения источников применим также для комбинации веществ с суммирующимся вредным действием. В этом случае для каждого (

-го) источника по формуле (6.2) вычисляется мощность выброса, приведенная к выбросу одного из веществ.

-

9. При расчете приземной концентрации на промплощадке в соответствии с Приложением 2 вместо (5.12) и (5.15) критерием объединения источников, расположенных на одном здании, является условие

, где

определяется в соответствии с Приложением 2 (п.1.5). При расчетах концентрации на крыше здания от источников, расположенных на этой крыше, величины

,

и

определяются с использованием в качестве высоты источника превышения его устья над крышей здания (но не менее 2 м).

5.5. Значение максимальной суммарной концентрации

где

Значение параметра

В остальном схема расчета концентраций веществ, обусловленных выбросами от группы близко расположенных друг к другу одинаковых одиночных источников выброса, не отличается от приведенной в разделе 2 настоящего ОНД схемы расчета для одиночного источника.

5.7. Значение максимальной приземной концентрации вредных веществ

расстояние

опасная скорость ветра

Здесь

и расходе выходящей газовоздушной смеси

где

Примечания.

-

1. При

, большем или равном

, для многоствольной трубы в расчетах принимается:

(мг/м

),

(м),

(м/с).

-

2. Если многоствольная труба представляет собой трубу, разделенную на секторы, т.е. состоит из стволов секторной формы, то расчеты выполняются так же, как для одноствольной трубы при

и

(см. (2.40)), где

. (5.27)

Здесь

— суммарная площадь устьев всех действующих стволов.

-

3. В случае когда температура

и скорость выхода

газовоздушной смеси для отдельных стволов различаются между собой, для расчетов принимаются их средневзвешенные значения, полученные с учетом расходов газовоздушной смеси для отдельных стволов.

5.8. Для источников выброса, имеющих различные параметры, расчет приземных концентраций начинается с определения для всех источников по каждому веществу максимальных приземных концентраций

При расчетах определяется средневзвешенная опасная скорость ветра

Отдельно для всех веществ, к которым относятся вычисленные

Если сумма

Примечание.

В (5.28) вместо

п.2.14.

5.10. Расчет приземных концентраций веществ от источников, группирующихся на площадке вдоль некоторой прямой, можно производить, считая все источники расположенными на этой линии, при условии, что каждому из них при

Примечание.

Указанным способом производятся ручные расчеты при наличии двух источников, расположенных далеко друг от друга (или двух групп источников).

5.11. Расчет приземных концентраций веществ от источников, которые не могут быть сведены в одну точку или на одну общую прямую, при отсутствии возможности применения ЭВМ упрощается, если можно провести прямую, около которой группируется большая часть основных источников. В этом случае осуществляется сложение значений концентраций для двух противоположных направлений ветра вдоль этой прямой; близлежащие источники переносятся на прямую, а при расчете концентраций от остальных источников используется формула (2.25). Если среди источников, перенесенных на ось, имеются крупные, для которых одновременно не выполняются условия (5.10), (5.11), то при каждом направлении ветра рассчитываются также суммарные концентрации в точках максимумов концентраций от крупных источников.

5.12. Расчет приземных концентраций при выбросах от большого числа источников, рассредоточенных на площадке значительных размеров, следует производить на электронных вычислительных машинах, тем более, что при разработках по проектированию и нормированию, как правило, рассматривается большое число вариантов объединения выбросов, размещения источников на площадке, способов очистки выбросов и других мероприятий. Шаги расчетной сетки выбираются в зависимости от размеров области, для которой проводятся расчеты. При этом общее количество узлов сетки, как правило, не должно превышать 1500-2000. Размеры, указанной области должны соответствовать размерам зоны влияния рассматриваемой совокупности источников.

Примечание.

Разработанные различными организациями и вычислительными центрами программы, реализующие расчетные схемы данного ОНД, должны согласовываться с Главной геофизической обсерваторией имени А.И.Воейкова Госкомгидромета.

5.13. Одним из способов сокращения объема вычислительных работ является представление совокупности большого числа однотипных источников выброса (труб печного отопления, резервуарных полей и пр.), а также рассредоточенных по обширной территории источников неорганизованного выброса как площадных источников.

Примечание.

Группы точечных источников объединяются в площадной источник при достаточно равномерном распределении источников по площади и при условии близости таких параметров выброса, как высота (

5.14. При ветре, направленном перпендикулярно одной из сторон указанного площадного источника, концентрация (как на территории самого источника, так и за его пределами) рассчитывается по формулам Приложения 1.

5.15. При расчетах для произвольного направления ветра площадной источник представляется в виде совокупности

Здесь

Из (5.30) следует, что для расчетных точек, расположенных на расстоянии, большем

Для каждого из этих одиночных точечных источников значения максимальной приземной концентрации

где

Примечани

я.

1. Если расчеты приземных концентраций относятся к участку местности, на котором расположен площадной источник, то целесообразно, чтобы условные источники находились в центрах ячеек расчетной сетки точек.

2. Формулы для площадного источника указанного типа применяются при выбросах от резервуарных парков предприятий, совокупностей мелких бытовых котельных и печных труб в городах, а также групп низких вентиляционных источников (при расчетах загрязнения атмосферы для участков, расположенных за пределами промплощадки). Использование формул для площадного источника существенно упрощает подготовку числового материала при расчетах загрязнения атмосферы на ЭВМ. Информация о вкладах площадных источников в суммарное загрязнение атмосферы более показательна, чем аналогичная информация по отдельным мелким источникам.

3. Если расчеты относятся к участку местности, на котором расположен площадной источник, то он представляется в виде суммы нескольких меньших по размеру площадных источников таким образом, чтобы выделить участки площадного источника, для которых определенное по формулам (5.30а), (5.30б) значение

5.18. Значение суммарного выброса

5.19. В случае многоствольной трубы выброс

где

При произвольном фиксированном размещении группы источников с заданными параметрами выброса (

В случае

где

В общем случае из (5.35) определяется начальное приближение для значений

Примечания.

-

1. Для одинаковых источников выброса в (5.36) величина

вычисляется при

=1 г/с. В общем случае значения

устанавливаются с учетом различия в мощностях выброса из труб разной высоты.

-

2. Алгоритмы поиска оптимальных значений

и соответствующие программы расчета должны согласовываться с Главной геофизической обсерваторией им.А.И.Воейкова.

5.20. Для совокупности источников отдельных предприятий рассчитываются зоны влияния, включающие в себя круги радиусом

Зоны влияния источников и предприятий рассчитываются по каждому вредному веществу (комбинации вредных веществ с суммирующимся вредным действием) отдельно.

Примечание.

При определении размеров зон влияния предприятия расчеты на ЭВМ допускается приближенно проводить только для одного направления ветра (с предприятия на центр города), средневзвешенной опасной скорости ветра

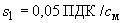

5.21. Для ускорения и упрощения расчетов приземных концентраций на каждом предприятии рассматриваются те из выбрасываемых вредных веществ, для которых

Здесь

6. РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ С УЧЕТОМ СУММАЦИИ

ВРЕДНОГО ДЕЙСТВИЯ НЕСКОЛЬКИХ ВЕЩЕСТВ

6.1. Для веществ, обладающих суммацией вредного действия (п.1.4), безразмерная суммарная концентрация

где

Примечание.

В остальном расчетная схема остается без изменения. В частности, учет суммации вредного действия для одиночного источника не влияет на значения расстояния

6.2. При

Первый индекс у значений максимальных концентраций

Если

Значения максимальных концентраций

.

6.4. При рассмотрении комбинации веществ с суммирующимся вредным действием средневзвешенная опасная скорость ветра

где

ции.

6.5. При необходимости учет фоновой концентрации веществ с суммирующимся, вредным действием осуществляется путем добавления в числитель каждого из слагаемых в формуле (6.3) значения соответствующей фоновой концентрации (см. разд.7). Если фоновая концентрация установлена сразу для комбинации веществ с суммирующимся вредным действием, то расчеты загрязнения атмосферы должны выполняться для той же комбинации веществ.

7. УЧЕТ ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРИ РАСЧЕТАХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

АТМОСФЕРЫ И УСТАНОВЛЕНИЕ ФОНА РАСЧЕТНЫМ ПУТЕМ

7.1. В случае наличия совокупности источников выброса вклады этих источников (или их части) могут учитываться в расчетах загрязнения воздуха путем использования фоновой концентрации

Фоновая концентрация относится к тому же интервалу осреднения (20-30 мин), что и максимальная разовая ПДК. По данным наблюдений

7.2. Определение фоновой концентрации производится на основании данных наблюдений за загрязнением атмосферы по нормативной методике, утвержденной Госкомгидрометом и Минздравом СССР.

Примечание.

Фоновые концентрации устанавливаются местными органами Госкомгидромета (УГКС) и Минздрава СССР по данным регулярных наблюдений на сети постов Общегосударственной службы наблюдений и контроля за загрязненностью объектов природной среды (ОГСНК) или по данным подфакельных наблюдений.

7.3. Фоновая концентрация устанавливается либо единым значением по городу, либо, в случае выявления существенной изменчивости, дифференцированно по территории города (по постам), а также по градациям скорости и направления ветра.

7.4. При расчетах для действующих и реконструируемых источников (предприятий) используется значение фоновой концентрации

Значение

где

Примечание.

Для вновь строящегося источника (предприятия)

7.5. В случаях, предусмотренных п.1.4, допускается использование фоновой концентрации, вычисленной не по отдельным веществам, а совместно по комбинации веществ с суммирующимся вредным действием. При этом фоновая концентрация определяется по концентрациям, приведенным к наиболее распространенному из веществ, входящих в рассматриваемую комбинацию.

7.6. При отсутствии данных наблюдений за приземными концентрациями рассматриваемого вредного вещества или в случаях, когда в соответствии с нормативной методикой по установлению фоновой концентрации (см. п.7.2) по данным наблюдений фоновая концентрация не определяется, учет последней основывается на использовании данных инвентаризации выбросов и результатов расчетов по формулам настоящего ОНД или приближенно по формулам п.7.8.

Одним из двух способов учета фоновой концентрации в рассматриваемом случае является расчет распределения суммарной концентрации от рассматриваемых и других существующих и проектируемых источников выбросов вещества или комбинации веществ с суммирующимся вредным действием.

Вторым расчетным способом является замена фоновой концентрации, определенной по экспериментальным данным, фоновой концентрацией, рассчитанной для совокупности источников города (промышленного района) по параметрам, полученным при общегородской инвентаризации выбросов. При этом фоновая концентрация определяется умножением расчетной концентрации

Примечания.

-

1. Второй способ, как правило, используется при определении фоновой концентрации для городов.

-

2. При расчете фонового загрязнения воздуха выбросами автотранспорта используются формулы раздела 3 для наземных линейных источников (потоков автомашин на улицах) и формулы раздела 5 для наземных площадных источников (при учете выбросов автотранспорта на отдельных участках города).

7.7. За фоновую концентрацию

7.8. Для предприятий рассчитываются также значения фоновых концентраций

где максимальная концентрация веществ от совокупности источников рассматриваемого предприятия

Примечания.

-

1. При отсутствии данных наблюдений (см. п.7.6) концентрации (

) для

-го предприятия

допускается рассчитывать по формуле

, (7.6)

где

, (7.7)

(7.8)

Здесь

— число предприятий в городе,

(г/с) и

(м) — соответственно полный выброс и его средневзвешенная высота на

-м предприятии;

и т.д. — суммарные выбросы

-го предприятия в интервалах высот источников до 10 м включительно, 11-20, 21-30 м и т. д. Если все источники на

-м предприятии являются низкими или наземными, т.е. высота выброса не превышает 10 м (выбросы могут быть как организованными, так и неорганизованными), то

принимается равной 5

-

м.

-

2. Применимость разработанных с использованием

нормативов ПДВ проверяется расчетом концентрации по формулам разделов 2-5.

8. НОРМЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ МИНИМАЛЬНОЙ ВЫСОТЫ

ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСА, УСТАНОВЛЕНИЮ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ

ВЫБРОСОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГРАНИЦ

САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ

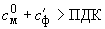

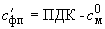

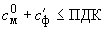

8.1. При определении минимальной высоты источников выброса и установлении предельно допустимых выбросов концентрация каждого вредного вещества в приземном слое атмосферы с не должна превышать максимальной разовой предельно допустимой концентрации данного вещества в атмосферном воздухе (ПДК), утвержденной Минздравом СССР:

При наличии в атмосфере нескольких (

Для веществ, для которых установлены только среднесуточные предельно допустимые концентрации

При отсутствии нормативов ПДК вместо них используются значения ориентировочно безопасных уровней загрязнения воздуха (ОБУВ) в порядке, установленном Минздравом СССР. Нормы концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе для растительности и животного мира, утвержденные в установленном порядке, принимаются при расчетах только в случаях, когда они являются более жесткими, чем ПДК, утвержденные Минздравом СССР (ГОСТ 17.2.3.02-78).

8.2. При наличии фонового загрязнения атмосферы в соотношениях (8.1) и (8.3) вместо

8.3. Для зон санитарной охраны курортов, мест размещения крупных санаториев и домов отдыха, зон отдыха городов, а также для других территорий с повышенными требованиями к охране атмосферного воздуха в формулах (8.1), (8.2) и (1.1) следует ПДК заменить на 0,8 ПДК.

8.4. Определение минимальной высоты источника выброса.

8.4.1. Минимальная высота одиночного источника выброса (трубы)

Если вычисленному по формуле (8.4) значению

Если

где

Уточнение значения

.

8.4.2. При

Если найденное значение

По найденному таким образом значению

где

щества.

8.4.3. При разработке мероприятий по сокращению выбросов, проектировании, строительстве и реконструкции предприятий следует предусматривать централизацию выбросов вредных веществ путем максимального сокращения числа труб, вентиляционных шахт, дефлекторов, аэрационных фонарей и др.

8.4.4. Увеличение высоты трубы для обеспечения рассеивания с целью соблюдения ПДК в приземном слое атмосферы допускается только после полного использования всех доступных на современном уровне технических средств по сокращению выбросов (в том числе неорганизованных выбросов). При этом использование на энергетических объектах труб высотой более 250 м, а на других производствах — более 200 м допускается только по согласованию с органами Госкомгидромета и Минздрава СССР при наличии технико-экономического обоснования необходимости их сооружения и расчетов загрязнения воздуха в зонах влияния сооружаемых объектов.

8.5. Разработка нормативов предельно допустимых и временно согласованных выбросов (ПДВ и ВСВ) для стационарных источников.

8.5.1. Предельно допустимый выброс вредных веществ в атмосферу (ПДВ) устанавливается для каждого источника загрязнения атмосферы таким образом, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников города или другого населенного пункта с учетом перспективы развития промышленных предприятий и рассеивания вредных веществ в атмосфере не создают приземную концентрацию, превышающую их ПДК для населения, растительного и животного мира (ГОСТ 17.2.3.02-78).

8.5.2. Значения ПДВ устанавливаются при разработке ведомственных предложений по ПДВ, сводных томов “Охрана атмосферы города и предельно допустимый выброс (ПДВ)”, подразделов, касающихся защиты атмосферы от загрязнения, в разделе “Охрана окружающей среды” различных видов предпроектной и проектной документации на строительство новых и реконструкцию существующих предприятий (ППД). Они устанавливаются как для строящихся, так и для действующих предприятий.

8.5.3. Установление ПДВ производится с применением методов расчета загрязнения атмосферы промышленными выбросами и с учетом перспектив развития предприятия, физико-географических и климатических условий местности, расположения промышленных площадок и участков существующей и проектируемой жилой застройки, санаториев, зон отдыха городов, взаимного расположения промышленных площадок и селитебных территорий.

8.5.4. ПДВ (г/с) устанавливаются для условий полной нагрузки технологического и газоочистного оборудования и их нормальной работы. ПДВ не должны превышаться в любой 20-минутный период времени.

8.5.5. ПДВ устанавливаются отдельно для каждого источника выброса, не являющегося мелким согласно п.5.4. Для мелких источников целесообразно установление единых ПДВ от их совокупностей, с предварительным объединением группы источников в более мощный (с большими значениями

8.5.6. Наряду с ПДВ для одиночных источников устанавливаются ПДВ для предприятия в целом. При постоянстве выбросов они находятся как сумма ПДВ от одиночных источников и групп мелких источников. При непостоянстве во времени выбросов от отдельных источников ПДВ предприятия меньше суммы ПДВ от отдельных источников и соответствует максимально возможному суммарному выбросу от всех источников предприятия при нормальной работе технологического и газоочистного оборудования.

8.5.7. ПДВ определяется для каждого вещества отдельно, в том числе и в случаях учета суммации вредного действия нескольких веществ.

8.5.8. При установлении ПДВ учитываются фоновые концентрации

8.5.9. Значение ПДВ (г/с) для одиночного источника с круглым устьем в случаях

В случае

Значение ПДВ для источника с прямоугольным устьем определяется по тем же формулам, но при

Значение ПДВ для случая выбросов от одиночного аэрационного фонаря определяется по формуле:

где

Примечание.

При необходимости одновременного учета влияния рельефа и застройки в формулах (8.8), (8.9) за величину

8.5.10. При установлении ПДВ для одиночного источника выброса смеси постоянного состава веществ с суммирующимся вредным действием сначала определяется вспомогательное значение суммарного

8.5.11. В случае нескольких одинаковых источников, расстояния между которыми удовлетворяют соотношениям (5.12), (5.15), значение ПДВ для каждого источника определяется делением значения суммарного выброса, установленного согласно п.8.4, на число источников

8.5.14. При разработке ПДВ для реконструируемого предприятия расчеты выполняются на фактическое положение и на перспективу. При расчетах на фактическое положение используются значения

Примечания.

-

1. Предлагаемый в качестве ПДВ вариант должен быть оптимальным по технико-экономическим показателям.

-

2. Если для какого-либо вредного вещества выполняется соотношение

, (8.13)

то в этом случае (при отсутствии необходимости учета суммации вредного действия нескольких веществ) использованные при расчетах значения

, могут быть приняты в качестве ПДВ

без расчетов суммарного загрязнения атмосферы.

8.5.15. Установлению ПДВ для отдельного источника предшествует определение его зоны влияния, радиус которой приближенно оценивается как наибольшее из двух расстояний от источника:

Для предприятий также устанавливаются зоны влияния, включающие в себя круги радиусом

Зоны влияния источников и предприятий рассчитываются по каждому вредному веществу (комбинации веществ с суммирующимся вредным действием) отдельно.

Для предприятий и источников, зоны влияния которых целиком расположены в участках города, где рассчитанная суммарная концентрация от всех источников города

Примечание.

При определении размеров зоны влияния предприятия расчеты загрязнения атмосферы на ЭВМ допускается приближенно производить только для одного расчетного направления ветра (с предприятия на центр города), средневзвешенной опасной скорости ветра

города.

8.5.17. Если

8.5.18. Наряду с максимальными разовыми ПДВ (г/с) в оперативных целях для выполнения проектных оценок темпов снижения выбросов и возможностей утилизации уносимых газовоздушной смесью вредных веществ устанавливаются годовые значения

Для отдельного (

Для предприятия в целом

8.5.19. Для действующих предприятий, если в воздухе городов или других населенных пунктов концентрации вредных веществ превышают ПДК, а значения ПДВ в настоящее время не могут быть достигнуты, по согласованию с органами Госкомгидромета и Минздрава СССР предусматривается поэтапное, с указанием длительности каждого этапа, снижение выбросов вредных веществ до значений ПДВ, обеспечивающих достижение ПДК, или до полного предотвращения выбросов. На каждом этапе до обеспечения значений ПДВ устанавливаются временно согласованные выбросы вредных веществ (ВСВ) с учетом значений выбросов предприятий с наилучшей (в части охраны окружающей среды) достигнутой технологией производства, аналогичных по мощности и технологическим процессам. При установлении ВСВ следует пользоваться теми же приемами расчета, что и при установлении ПДВ.

Примечания.

-

1. Значения ВСВ, так же как и ПДВ, устанавливаются для источников и для предприятия в целом.

-

2. Следует предусматривать мероприятия по кратковременному снижению выбросов в периоды аномально опасных метеоусловий.

-

3. Если зона влияния источника (вне зависимости от соотношения между концентрациями

в точке его расположения и ПДК) захватывает участки местности, где

>ПДК, то на соответствующем этапе снижения выбросов должно устанавливаться значение ВСВ.

-

4. Для вновь проектируемых предприятий (объектов) значения ВСВ не устанавливаются.

8.6. Определение границ санитарно-защитной зоны предприятий.

8.6.1. Размеры санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

8.6.2. Полученные по расчету размеры СЗЗ должны уточняться отдельно для различных направлений ветра в зависимости от результатов расчета загрязнения атмосферы и среднегодовой розы ветров района расположения предприятия по формуле

где

Примечания.

-

1. Значения

в общем случае могут различаться для ветров разных направлений.

-

2. Среднегодовая роза ветров, характеризуемая значениями

для разных румбов, принимается по данным “Справочника по климату СССР”, а при отсутствии необходимых данных в этом справочнике запрашивается в УГКС по месту расположения предприятия.

8.6.3. Учитывая значительную пространственную изменчивость розы ветров, особенно в условиях сложного рельефа, речных долин, вблизи морей, озер и т.п., при использовании справочных данных следует согласовать принятую розу ветров с УГКС Госкомгидромета по месту расположения предприятия.

8.6.4. Если в соответствии с предусмотренными техническими решениями и расчетами загрязнения атмосферы размеры СЗЗ для предприятия получаются больше, чем размеры, установленные Санитарными нормами проектирования промышленных предприятий, то необходимо пересмотреть проектные решения и обеспечить выполнение требований Санитарных норм за счет уменьшения количества выбросов вредных веществ в атмосферу, увеличения высоты их выброса с учетом установленных ограничений и др. Если и после дополнительной проработки не выявлены технические возможности обеспечения размеров СЗЗ, требуемых этими Санитарными нормами, то размеры

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ

ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТ ЛИНЕЙНЫХ И ПЛОЩАДНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИ ВЕТРЕ ВДОЛЬ ИЛИ ПОПЕРЕК ИСТОЧНИКА

1. Распределение концентраций вредных веществ

где

Рис.1

При высотах источника

где

При скорости ветра

где

.

2. Значение максимальной концентрации вредных веществ при ветре, направленном поперек линейного источника, определяется по формуле

Здесь безразмерный коэффициент

где

Расстояние от линейного источника

3. Распределение концентраций вредных веществ

При расчетах начало координат располагается в центре линейного источника, ось

Концентрация вредных веществ

Здесь

Для

Рис.2

Примечание.

На достаточно большом расстоянии от линейного источника, которому соответствует безразмерный коэффициент

4. При ветре, направленном перпендикулярно одной из сторон площадного источника прямоугольной формы, концентрация (как на территории самого источника, так и за его пределами) рассчитывается по формуле

где

Рис.3

Примечания.

-

1. За значение

для площадного источника принимается максимальный суммарный выброс с его территории с учетом в необходимых случаях неодновременности выбросов от отдельных точечных источников.

-

2. По формулам (13), (14) рассчитывается распределение концентрации и при

. В этом случае

заменяется на

,

— на

,

— на

. Здесь

,

, безразмерные коэффициенты

и

определяются по отношению

в соответствии с п.2.10,

-

2.11.

-

3. По приведенным формулам расчет концентрации производится для площадных источников, у которых

и

не превышает 10. При размерах площадных источников, превышающих указанные значения, они должны разбиваться на несколько площадных источников меньшей площади.

-

4. Расчеты по формулам Приложения 1 производятся, как правило, без применения ЭВМ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Рекомендуемое

РАСЧЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА НА ПРОМПЛОЩАДКЕ

С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ЗАСТРОЙКИ

1. Основные расчетные характеристики

1.1. Влияние застройки (зданий и сооружений) на загрязнение воздуха связано с изменением характера воздушных течений вблизи здания. При обтекании отдельных зданий и их групп могут образовываться ветровые тени (застойные зоны) с близкой к нулю средней скоростью ветра и интенсивным турбулентным перемешиванием. Формулы настоящего Приложения предназначены для расчета приземных концентраций в слое 0-2 м и вертикального распределения концентраций в приземном слое воздуха (включая расчет концентраций у стен и крыш зданий) с учетом влияния застройки.

Учет влияния застройки осуществляется для источников средней высоты, низких и наземных источников (см. п.1.3). Расчет загрязнения воздуха от высоких источников, как правило, производится без учета влияния застройки, за исключением случаев, предусмотренных п.1.7 Приложения 2.

Примечание.

Классификация источников производится в соответствии с п.1.3 настоящего ОНД, причем за

1.2. Для каждого из рассматриваемых источников перед выполнением расчетов с учетом застройки определяются по формулам раздела 2 значения максимальной концентрации

1.3. Расчет загрязнения воздуха с учетом влияния застройки производится в случаях, когда здание удалено от источника на расстояние менее

Рис.1

Примечания.

-

1. Как правило, не подлежат учету здания и сооружения высотой менее 5 м, а также здания и сооружения, максимальный линейный размер которых по горизонтали не превосходит 10 м.

-

2. Учет сооружений производится в случае, если их коэффициент заполнения, определяемый согласно СНиП II-6-74 “Нагрузки и воздействия”, не ниже 0,5.

1.4. Рассматриваемое здание, как правило, аппроксимируется параллелепипедом (рис.1) высотой

где

Примечания.

-

1. В случае зданий сложной конфигурации (рис.2) они аппроксимируются несколькими параллелепипедами. При этом расчет приземных концентраций производится согласно п.5 Приложения 2 как для совокупности зданий.

-

2. Для зданий, имеющих в плане форму, близкую к правильному многоугольнику или кругу, в качестве основания аппроксимирующего параллелепипеда берется квадрат.

Рис.2

1.5. Для каждого здания при заданном направлении ветра различаются три основных типа ветровых теней (рис.3а): подветренная (

при

при

где

Размеры

Границы ветровых теней устанавливаются по графикам, приведенным на рис.3в-д, или по формулам:

где

Рис.3

Примечания.

-

1. В отдельных случаях возможен более детальный учет взаимодействия ветровых теней с использованием рекомендаций п.9 Приложения 2.

-

2. Если высота ветровых теней

(в зонах

) окажется менее 2 м, то принимается

=2 м.

1.7. Для высоких источников учет влияния застройки производится по схеме, изложенной в разделах 2-9 данного Приложения, по согласованию с органами Госкомгидромета в отдельных случаях (например, при размещении источников вблизи здания, высота которого превышает высоту источников).

2. Расчет максимальных концентраций от одиночного точечного источника

в случае одного здания

2.1. Порядок определения

Рис.4

2.2. При размещении основания источника в зонах возможного образования ветровых теней при перпендикулярном к стене здания направлении ветра (рис.4а) максимальная приземная концентрация достигается при опасном направлении ветра, соответствующем переносу воздуха по перпендикуляру от здания к источнику. В этом случае

где

Коэффициенты в формулах (6) и (7) являются безразмерными. Коэффициент

Для определения коэффициента

Рис.5

Рис.6

Если

При

в зависимости от отношения

Рис.7

Если

то при расчетах принимается:

Коэффициент

в зависимости от аргумента

где при

а при

Рис.8

Для низких источников (т.е. при

Для определения

находится вспомогательный угол

Рис.9

Безразмерный коэффициент

в зависимости от аргумента

Рис.10

Если значение

то принимаются соотношения (11).

При

При

Если

Расстояние

а в случае

Рис.11

Примечание.

Если рассчитанное значение

то принимается соотношение (11).

2.3. В тех случаях, когда основание источника находится в зонах, где образование подветренной тени возможно только при направлении ветра, отличном от направления нормалей к стенам здания (см. рис.4б), максимальная приземная концентрация

-

для определения того, какая из сторон здания при указанном направлении ветра является подветренной, через центр здания (рис.12а) проводится прямая, ориентированная вдоль направления ветра. Если эта прямая находится внутри или на границах угла, который образован диагоналями, примыкающими к более длинной стороне здания (например, к стороне

на рис.12а), то данная сторона рассматривается как подветренная и ее длина обозначается

, а длина смежной стороны —

. В противном случае подветренной является более короткая сторона здания. Полученное значение

используется для определения

по формуле (3) Приложения 2;

величина

вычисляется из соотношений:

при

, (26а)

при

. (26б)

где

— положительный острый угол (в градусах) между опасным направлением ветра и нормалью к стене здания (рис.12а). Здесь

находится по графику, приведенному на рис.10, или по формуле (18) как значение

, вычисленное по аргументу

(формула (19)) при замене

на

, а

вычисляется аналогичным образом при замене

на

.

Рис.12

2.5. При размещении основания источника на крыше здания производится расчет

Расчет

высота зоны ветровой тени заменяется на высоту здания

принимается опасная скорость ветра

Здесь

Рис.13

Примечания.

-

1. В отдельных случаях опасное направление ветра может быть установлено до проведения расчетов. Так, например, если источник располагается у более длинного края крыши, то опасным является направление ветра по нормали к ближайшей стене здания в сторону подветренной тени (см. рис.13б).

-

2. Если значение

, определяемое по формулам (23)-(24), окажется соответствующим точке поверхности крыши, то максимум приземной концентрации достигается непосредственно вблизи подветренной стены здания. В таком случае в формуле (6) Приложения 2 значение

определяется по графику, приведенному на рис.2.4, или по формулам (2.23) в зависимости от аргумента

и принимается

(рис.13в).

-

3. Расчет распределения концентрации от одиночного точечного источника

при произвольных скоростях и направлениях ветра -

3.1. Расчет распределения концентрации от точечного источника с учетом влияния застройки при заданных скорости и направлении ветра выполняется для ограниченных участков промплощадки при решении отдельных вопросов, таких, как размещение воздухозаборов, а также как составная часть расчета загрязнения воздуха на промплощадке от совокупности большого числа источников (см. п.6 Приложения 2).

До проведения расчетов на плане местности через источник проводится прямая линия, ориентированная вдоль ветра (см. рис.12а). Если эта линия не пересекает основание здания, то расчет распределения приземных концентраций производится по формулам раздела 2 без учета влияния здания. В случае пересечения здания линией на плане (рис.12а) учитывается влияние застройки. При этом определяется длина подветренной стороны здания в соответствии с п.2.3 Приложения 2.

Приземная концентрация при произвольных значениях скорости и направления ветра рассчитывается по формуле

где концентрация

Схема расчета коэффициента

Построение границ зон ветровой тени осуществляется в соответствии с п.1.5 Приложения 2. При этом строится сечение здания вертикальной плоскостью, проходящей через источник и ориентированной вдоль направления ветра (см. рис.12а), и в соответствии с п.1.5 Приложения 2 определяются границы наветренной и подветренной зон ветровой тени.

Примечание.

В пределах зон ветровой тени концентрация примеси отличается от нуля не только с подветренной стороны, но и с наветренной стороны от источника и определяется приводимыми ниже формулами.

3.2. При размещении основания источника в зоне подветренной тени (рис.12б) значение

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

Коэффициент

Здесь

Коэффициент

При

3.3. При размещении основания источника в зоне подпора (наветренной тени) (см. рис.12в) коэффициент

Коэффициент

где

причем

В случае низких источников вместо

Коэффициенты

Коэффициент

Коэффициент

Если

Рис.14

Величина

3.6. При размещении источника с наветренной стороны от ветровой тени на расстоянии

При

4. Расчет концентрации от одиночного точечного источника в случае двух зданий

4.1. При определении максимального значения приземной концентрации в случае двух зданий сначала производится предварительный расчет для двух направлений ветра, которые соответствуют опасным направлениям ветра для источника при учете каждого из рассматриваемых зданий N 1 и N 2 по отдельности (рис.15а). При этом определяются величины

Если эти углы не имеют общей части, то

Для направлений ветра, при которых ось факела или ее продолжение проходит через оба здания, строятся отдельные или, в случае необходимости, объединенные зоны ветровой тени в соответствии с рекомендациями п.1.5 Приложения 2 (рис.15б). Направления ветра, при которых одно из зданий оказывается полностью затопленным (т.е. граница его ветровых теней не касается границы объединенной ветровой тени), при расчетах

Рис.15

Если источник не расположен между корпусами зданий (например, в точке

Примечание.

При равенстве высот ветровых теней отдельных зданий в точке размещения источника в качестве

этих зданий.

4.2. При заданных скорости и направлении ветра расчет приземных концентраций производится с использованием графического построения. На плане местности выделяются направления ветра, соответствующие одному из трех возможных случаев (рис.16): 1) ось факела пересекает одно из зданий (углы

Рис.16

В первом и втором случаях расчет производится в соответствии с п.3 Приложения 2. В последнем случае дополнительно проводится описанное в п.4.1 Приложения 2 (см. рис.15а) графическое построение для опасных направлений ветра, соответствующих нормалям к стенам зданий, и строится биссектриса угла

В случае если основание источника находится вне зон ветровых теней обоих зданий, учет влияния этих зданий также осуществляется в cоответствии с п.3 Приложения 2 отдельно для каждого здания.

Если ось факела попала в угол

Если источник размещается на крыше первого по потоку здания (точка

В остальных случаях расчет производится по соответствующим формулам п.3 Приложения 2. При этом, если источник расположен с наветренной стороны застройки на расстоянии более 1,5

Примечание.

Расчет приземных концентраций на ЭВМ осуществляется согласно п.5.3.

5. Расчет концентраций от одиночного точечного источника в случае группы зданий

5.1. При расчетах приземных концентраций учитываются только здания, удовлетворяющие требованию п.1.3 Приложения 2.

5.2. При расчетах максимальной приземной концентрации рассматриваются различные возможные пары зданий, учитываемые в группе. Для каждой пары в соответствии с п.4.1 Приложения 2 выделяется не более четырех направлений ветра и строятся сечения проходящими через источник вертикальными плоскостями, ориентированными вдоль выделенных направлений ветра. Далее согласно п.1.5 Приложения 2 определяются границы объединенных ветровых теней (в случае их пересечения) и с использованием их параметров вычисляется значение

5.3. Для расчета приземной концентрации при заданных скорости и направлении ветра в общем случае строится сечение застройки вертикальной плоскостью, проходящей через источник и ориентированной вдоль ветра (рис.17). При этом учитываются только те здания, для которых нормаль к подветренной стене (см. п.2.3 Приложения 2) составляет с направлением ветра угол менее

Рис.17

Согласно п.1.5 Приложения 2, для взаимодействующих ветровых теней строятся соответствующие им объединенные зоны. При этом для рассматриваемого источника выделяются объединенные или индивидуальные зоны следующих четырех типов: 1) содержащая устье источника, 2) ближайшая с подветренной стороны, 3) последующие с подветренной стороны, 4) ближайшая с наветренной стороны.

Дальнейший расчет производится в соответствии с п.4 Приложения 2. При этом каждая объединенная зона характеризуется значением

Примечания.

-

1. Зона типа 4 строится и используется для расчетов только в том случае, если тени типа 1 отсутствуют.

-

2. При определении

не учитываются полностью «затопленные» здания, т.е. здания, границы ветровых теней которых не касаются границы объединенной ветровой тени (рис.17, п.1.9 Приложения 2).

6. Расчет концентраций от группы источников

6.1. В случае группы из

Примечания.

-

1. До выполнения расчетов проводится объединение источников согласно рекомендациям раздела 5.

-

2. В общем случае указанные расчеты производятся с применением ЭВМ.

6.2. В случае размещения двух одинаковых источников на крыше одного здания на расстоянии менее

где

Рис.18

При расчетах для случая переноса с одного источника примеси на другой коэффициент

В общем случае, если расстояние между двумя размещенными на крыше источниками превышает

Аналогичное построение выполняется для других сторон здания, а затем расчеты по формуле (47) выполняются для четырех направлений ветра, перпендикулярных стенам здания, двух направлений ветра, соответствующих переносу с источника на источник, и дополнительных (не более четырех) направлений ветра, соответствующих биссектрисам

7. Расчет концентраций в случае выбросов из линейного источника (аэрационного фонаря)

7.1. Для аэрационного фонаря расчет максимальных приземных концентраций осуществляется при двух направлениях ветра: вдоль и поперек фонаря.

Если ветер направлен вдоль аэрационного фонаря, расчет осуществляется в соответствии с п.5-9 Приложения 2, причем величины

Если ветер направлен поперек фонаря, этот фонарь длиной

Коэффициент

по формуле (5) Приложения 1 или по рис.19.

Рис.19

Если длина фонаря

Параметры

Расчет максимальных концентраций осуществляется далее согласно п.2.5 Приложения 2 для одного из точечных источников. При этом в формуле (37) вместо

Максимальное из значений

Примечан

ия.

1. Разбиение фонаря на точечные источники используют также при расчетах в случае заданных скорости и направления ветра, расчетной точки и т.п. по формулам п.3 Приложения 2. При этом в (37) вместо

2. При

8. Расчет распределения концентрации по вертикали, на крыше и стенах здания

8.1. Если основание источника находится в зоне ветровой тени на крыше, то расчет концентрации на крыше здания проводится по формулам п.2, 3 Приложения 2 аналогично случаю размещения источника в подветренной тени. При этом в качестве высоты источника и высоты ветровой тени используются расстояния по нормали соответственно от устья источника и границы ветровой тени до крыши (если указанные расстояния меньше 2 м, то в расчетах используются значения 2 м). Если основание источника расположено вне зоны ветровой тени, то расчет концентрации на крыше проводится по формулам раздела 2 с использованием в качестве высоты источника расстояния по нормали от его устья до крыши здания.

На подветренной стене здания концентрация меняется линейно от полученного в соответствии с п.8.1 Приложения 2 значения на уровне крыши до вычисленного согласно п.2.5 Приложения 2 значения приземной концентрации. На наветренной стене здания концентрация принимается равной нулю.

8.2. При размещении основания источника в зоне подпора (наветренной тени) на расстоянии

В случае

Коэффициент

После подстановки

Концентрация на крыше здания

где

На подветренной стене здания концентрация меняется линейно от значения, вычисленного по формуле (51) при

Максимальная концентрация в рассматриваемой точке покрытия здания достигается при опасной скорости

Максимальная концентрация в рассматриваемой точке покрытия определяется по формулам (50) или (51) при

Примечание.

При

и застройки).

8.4. При размещении источника с наветренной стороны от ветровых теней здания расчет концентрации на крыше и стенах здания производится по формулам п.3.6 Приложения 2. При этом, как и в формулах (50), (51), коэффициент

9. Характеристика зон ветровой тени в случае группы зданий или здания сложной формы

9.1. При обтекании воздушным потоком группы зданий могут образовываться объединенные (в том числе межкорпусные) зоны ветровой тени (здания в этом случае называются смежными). Конфигурация объединенных зон определяется путем наложения зон, построенных для рассматриваемых зданий, которые при этом полагаются отдельно стоящими. За границу объединенной зоны принимается огибающая границ зон отдельных зданий, а высота объединенной зоны в различных точках полагается равной максимальной из высот ветровых теней, участвующих в образовании объединенной тени. Пример построения объединенной зоны показан на рис.20.

Рис.20

Примечание.

Здания, зоны ветровой тени которых полностью находятся внутри зон ветровой тени других зданий, при построении объединенных зон не учитываются.

9.2. Здание сложной формы может быть представлено в виде нескольких параллелепипедов с нижним основанием на уровне земли. Конфигурация и размеры ветровой тени, возникающей при обтекании воздушным потоком такого здания, определяются в соответствии с п.9.1 Приложения 2 путем наложения зон для отдельных зданий и нахождения огибающей их границы. Примеры построения зон ветровой тени для зданий сложной конфигурации приведены на рис.21.

Рис.21

9.3. В наиболее ответственных случаях, когда необходимо детально определить форму и размеры зон ветровой тени, возникающих вблизи отдельных зданий и их групп, а также ожидаемое распределение концентраций, целесообразно проводить эксперименты по обдуванию макетов зданий в специальных аэродинамических трубах. При постановке и проведении таких экспериментов, а также при использовании их результатов для описания обтекания зданий воздушным потоком в реальной атмосфере необходимо соблюдать соответствующие критерии подобия.

9.4. Для ориентировочных расчетов приземных концентраций на промплощадке при наличии большого числа однотипных источников допускается производить расчет по формулам разделов 2 и 3, а полученные концентрации умножать для точек промплощадки на коэффициент

Здесь

Примечания.

-

1. При умножении на коэффициент

расчетные концентрации, как правило, завышаются. Более точный учет влияния застройки может быть выполнен по формулам разделов 1-5 Приложения 2.

-

2. Коэффициент

устанавливается в зависимости от отношения средней высоты источника на здании (без учета источников высотой более 50 м) к высоте здания.

-

3. Расчеты в соответствии с п.9.4 производятся при

.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

Примеры расчета концентраций вредных веществ в атмосферном воздухе

в районе источников их выброса при неблагоприятных метеорологических условиях

Пример 1. Котельная (ровная открытая местность. Новосибирская область)

|

N п/п |

Характеристики, обозначения, расчет |

Единица |

Значение |

|

1 |

Число дымовых труб, |

шт. |

1 |

|

2 |

Высота дымовых труб, |

м |

35 |

|

3 |

Диаметр устья трубы, |

м |

1,4 |

|

4 |

Скорость выхода газовоздушной смеси, |

м/с |

7 |

|

5 |

Температура газовоздушной смеси, |

°С |

125 |

|

6 |

Температура окружающего воздуха, |

°С |

25 |

|

7 |

Выброс двуокиси серы, |

г/с |

12 |

|

8 |

Выброс золы, |

г/с |

2,6 |

|

9 |

Выброс окислов азота (в пересчете на двуокись азота), |

г/с |

0,2 |

|

10 |

Коэффициенты в формуле (2.1) |

||

|

|

— |

200 |

|

|

|

— |

1 |

|

|

11 |

Максимальные разовые предельно допустимые концентрации (ПДК) |

||

|

двуокиси серы |

мг/м |

0,5 |

|

|

золы |

мг/м |

0,5 |

|

|

окислов азота |

мг/м |

0,085 |

|

|

12 |

Объем газовоздушной смеси (по формуле (2.2)) |

||

|

|

м |

10,8 |

|

|

13 |

Перегрев газовоздушной смеси, |

||

|

|

°C |

100 |

|

|

14 |

Параметр |

||

|

|

— |

0,56 |

|

|

15 |

Параметр |

||

|

|

м/с |

2,04 |

|

|

16 |

Параметр |

||

|

|

— |

0,36 |

|

|

17 |

Параметр |

||

|

|

— |

37,32 |

|

|

18 |

Параметр |

— |

0,98 |

|

19 |

Параметр |

— |

1 |

|

20 |

Опасная скорость ветра |

||

|

|

м/с |

2,2 |

|

|

21 |

Параметр |

||

|

|

— |

12,3 |

|

Расчет концентрации двуокиси серы |

|||

|

22 |

Максимальная концентрация |

||

|

|

мг/м |

0,19 |

|

|

23 |

Расстояние |

||

|

|

м |

430 |

|

|

24 |

Коэффициент |

||

|

|

— |

0,069 |

|

|

|

— |

0,232 |

|

|

|

— |

0,633 |

|

|

|

— |

1 |

|

|

|

— |

0,664 |

|

|

|

— |

0,154 |

|

|

25 |

Концентрация |

||

|

|

мг/м |

0,01 |

|

|

|

мг/м |

0,04 |

|

|

|

мг/м |

0,12 |

|

|

|

мг/м |

0,19 |

|

|

|

мг/м |

0,13 |

|

|

|

мг/м |

0,03 |

|

Расчет концентрации окислов азота |

|||

|

Расчет |

|||

|

26 |

Концентрации |

||

|

|

|||

Расчет концентрации золы |

|||

|

27 |

Золоочистка отсутствует. Коэффициент |

— |

3 |

|

Максимальная концентрация золы по формуле (2.1) или по соотношению |

|||

|

|

мг/м |

0,12 |

|

|

28 |

Расстояние |

||

|

|

м |

215 |

|

|

29 |

Коэффициент |

||

|

|

— |

0,232 |

|

|

|

— |

0,633 |

|

|

|

— |

1,0 |

|

|

|

— |

0,78 |

|

|

|

— |

0,296 |

|

|

|

— |

0,028 |

|

|

30 |

Концентрация золы |

||

|

|

мг/м |

0,03 |

|

|

|

мг/м |

0,08 |

|

|

|

мг/м |

0,12 |

|

|

|

мг/м |

0,09 |

|

|

|

мг/м |

0,04 |

|

|

|

мг/м |

0,003 |

Пример 2. Промышленная котельная с теми же параметрами выброса и при тех же условиях, что в примере 1. Котельная расположена на промплощадке, ее труба размещается непосредственно вблизи здания у середины его длинной стороны.

Согласно расчетам в примере 1 для двуокиси серы

|

N п/п |

Характеристики, обозначения, расчет |

Единица |

Значение |

|

1 |

Высота здания |

м |

26 |

|

2 |

Ширина здания |

м |

30 |

|

3 |

Длина здания |

м |

60 |

|

4 |

Опасное направление ветра — перпендикулярно длинной стороне здания, от здания к источнику (по п.2.2 Приложения 2) |

— |

— |

|

5 |

При опасном направлении ветра: |

||

|

длина здания вдоль направления ветра |

м |

30 |

|

|

ширина здания поперек направления ветра |

м |

60 |

|

|

6 |

Длина |

м |

26 |

|

7 |

Протяженность подветренной тени (по формуле (2) Приложения 2) |

м |

104 |

|

8 |

Высота ветровой тени в точке размещения источника |

м |

26 |

|

9 |

Отношение |

— |

1,35 |

|

10 |

Опасная скорость ветра при наличии здания |

м/с |

2,2 |

|

11 |

Коэффициент |

— |

1 |

|

12 |

Коэффициент |

— |

1 |

|

13 |

Коэффициент |

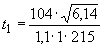

— |

6,14 |

|

14 |

Отношение |

— |

2 |

|

15 |

Угол |

. . . |

42 |

|

16 |

Аргумент |

— |

62,3 |

|

17 |

Коэффициент |

— |

0,645 |

|

18 |

Коэффициент |

— |

1 |

Расчет максимальной концентрации двуокиси серы |

|||

|

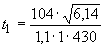

19 |

Аргумент |

— |

0,544 |

|

20 |

Коэффициент |

— |

0,322 |

|

21 |

Коэффициент |

— |

1,98 |

|

22 |

Коэффициент |

— |

1,63 |

|

23 |

Максимальная концентрация |

мг/м |

0,31 |

Расчет осевой концентрации двуокиси серы на различных расстояниях |

|||

|

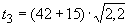

24 |

Коэффициент |

— |

0,645 |

|

25 |

Коэффициент |

— |

1 |

|

26 |

Коэффициент |

— |

1 |

|

27 |

Величина |

м |

430 |

|

28 |

Коэффициент |

||

|

|

— |

0,068 |

|

|

|

— |

0,232 |

|

|

|

— |

0,633 |

|

|

|

— |

0,999 |

|

|

|

— |

0,664 |

|

|

29 |

Коэффициент |

||

|

|

— |

0,454 |

|

|

|

— |

0,951 |

|

|

30 |

Коэффициент |

||

|

|

— |

1,98 |

|

|

|

— |

1,98 |

|

|

|

— |

1,54 |

|

|

|

— |

1,05 |

|

|

|

— |

0,664 |

|

|

31 |

Коэффициент |

||

|

|

— |

1,30 |

|

|

|

— |

1,36 |

|

|

|

— |

1,22 |

|

|

|

— |

1,03 |

|

|

|

— |

0,664 |

|

|

32 |

Концентрация |

||

|

|

мг/м |

0,24 |