Говоря о поэзии Серебряного века, нельзя обойти вниманием футуризм. Это направление в русской литературе начала XX века было ярким, и творчество его представителей сказалось на дальнейшем развитии русской словесности. Сегодня я решила напомнить своим читателям историю футуризма и его отличительные черты, имена поэтов-футуристов.

История и определение футуризма, его идейно-художественная концепция

Начало 20 века вошло в историю литературы как Серебряный век в русской поэзии. В этот период зародились, достигли апогея и угасли несколько литературных направлений, которым был характерен поиск нового. Одним из них и был футуризм.

Название интересующего нас направления в искусстве произошло от латинского слова futurum, то есть будущее. Другими словами, футуризм позиционировался как искусство будущего. Развитие он получил в Италии и России.

Первым футуристом был итальянский поэт Филиппо Маринетти, опубликовавший 20 февраля 1909 года во французской газете Le Figaro «Манифест футуризма».

«Музеи – кладбища! – утверждал он. — Но мы не желаем иметь с прошлым ничего общего. ˂…˃ Мы утверждаем, что великолепие мира обогатилось новой красотой – красотой скорости. Ревущая машина, мотор которой работает как на крупной картечи, – она прекраснее, чем статуя Ники Самофракийской. ˂…˃ Красота может быть только в борьбе. ˂…˃ Мы будем восхвалять войну – единственную гигиену мира, милитаризм, патриотизм, разрушительные действия освободителей, прекрасные идеи, за которые не жалко умереть, и презрение к женщине. ˂…˃ Мы разрушим музеи, библиотеки, учебные заведения всех типов, мы будем бороться против морализма, феминизма».

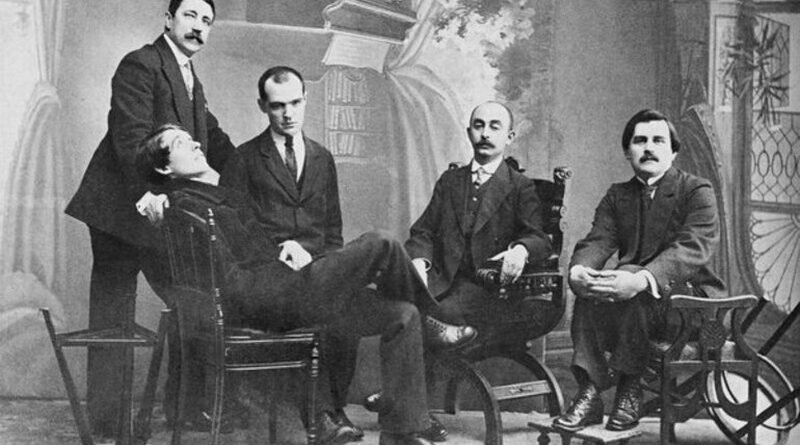

Филиппо Маринетти

Основными принципами футуризма были провозглашены:

- отрицание преемственности и традиций в искусстве;

- пренебрежение к старым нормам и морали;

- бунтарство, революционный настрой, милитаризм;

- новаторство и экспериментаторство в искусстве, создание неологизмов, поиск новых форм;

- отрицание прекрасного, нарочитая вульгарность, антиэстетизм;

- культ скорости и технического прогресса, урбанизм;

- поэтика алогизма, эпатаж.

В Россию футуризм пришел в 1910—1911 гг., когда сформировались группы поэтов-будетлян и эгофутуристов.

Давид Бурлюк. Коллаж

Первым поэтическим сборником футуристов стал «Садок судей». Этот альманах вышел всего два раза: первый – в апреле 1910 года, второй – в 1913 году. Некоторый литературоведы называют «Судок судей» первым манифестом русских футуристов, хотя программной статьи в нем не было. Зато она была в следующем сборнике поэтов группы «Гилея», называвших себя будетлянами. Называлась она, как и сама книга, «Пощечина общественному вкусу». Было это в 1912 году.

Именно статья «Пощечина общественному вкусу», написанная Давидом Бурлюком, Алексеем Кручёных и Владимиром Маяковским в гостинице «Романовка» в Москве, считается манифестом русского футуризма.

Сочинение это не длинное, поэтому не хочу рвать его на цитаты, а приведу целиком.

«Пощечина общественному вкусу»

Читающим наше Новое Первое Неожиданное.

Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности.

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.

Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с чёрного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?

Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.

Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Аверченко, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. – нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.

С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!

Мы приказываем чтить права поэтов:

На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество).

На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.

Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.

«Пощечина общественному вкусу»

Читающим наше Новое Первое Неожиданное.

Только мы — лицо нашего Времени. Рог времени трубит нами в словесном искусстве.

Прошлое тесно. Академия и Пушкин непонятнее иероглифов. Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. и проч. с Парохода Современности.

Кто не забудет своей первой любви, не узнает последней.

Кто же, доверчивый, обратит последнюю Любовь к парфюмерному блуду Бальмонта? В ней ли отражение мужественной души сегодняшнего дня? Кто же, трусливый, устрашится стащить бумажные латы с чёрного фрака воина Брюсова? Или на них зори неведомых красот?

Вымойте ваши руки, прикасавшиеся к грязной слизи книг, написанных этими бесчисленными Леонидами Андреевыми.

Всем этим Максимам Горьким, Куприным, Блокам, Сологубам, Аверченко, Черным, Кузминым, Буниным и проч. и проч. – нужна лишь дача на реке. Такую награду дает судьба портным.

С высоты небоскребов мы взираем на их ничтожество!

Мы приказываем чтить права поэтов:

- На увеличение словаря в его объеме произвольными и производными словами (Слово-новшество).

- На непреодолимую ненависть к существовавшему до них языку.

- С ужасом отстранять от гордого чела своего из банных веников сделанный вами Венок грошовой славы.

- Стоять на глыбе слова «мы» среди моря свиста и негодования.

И если пока еще и в наших строках остались грязные клейма ваших «здравого смысла» и «хорошего вкуса», то все же на них уже трепещут впервые зарницы Новой Грядущей Красоты Самоценного (самовитого) Слова.

Манифестом эгофутуристов можно считать стихотворный сборник Игоря Северянина «Пролог. Эгофутуризм», изданный в 1911 году.

Основными признаками футуризма в русской литературе стали:

- бунтарство и анархизм;

- стремление выражать настроение масс и создавать произведения, понятные массам;

- неприятие рамок и условностей, отказ от культурных традиций, притязания на создание искусства будущего;

- эпатаж;

- экспериментаторство в области стихотворной ритмики и рифмы, создание графических и декламационных стихотворений;

- использование неологизмов;

- провозглашение «самовитости» слова и попытка создать заумный язык (заумь).

Заумь – это, можно сказать, альтернативный язык, в котором знаки естественного языка (слова, сочетания) заменены звуковыми комплексами.

Заумью, например, написано известное стихотворение Алексея Кручёных «Дыр – бул – щыл…».

Дыр – бул – щыл

Убещур

Скум

Вы – со – бу

Р – л – эз

Только если знать, какие цветовые и эмоциональные значения ассоциируются с теми или иными звуками, можно понять, что это стихотворение передает предгрозовое настроение. Иначе содержание этого произведения понять невозможно, оно кажется бессмысленным.

Основоположником зауми считается Велимир Хлебников.

«Мысль и речь не успевают за переживанием вдохновенного, – пояснял он в «Декларации заумного языка» (1921 г), – поэтому художник волен выражаться не только общим языком (понятия), но и личным (творец индивидуален), и языком, не имеющим определенного значения (не застывшим), заумным. ˂…˃ Заумные творения могут дать всемирный поэтический язык, рожденный органически, а не искусственно, как эсперанто».

В некоторых произведениях футуристов можно встретить телеграфность (краткость, отрывочность, пропуск знаков препинаний и предлогов), искажение языка.

Вот, например, одно из характерных стихотворений Давида Бурлюка «Щастье циника»:

Весеннее шумящее убранство –

Единый миг… затерянный цветах!

Напрасно зришь живое постоянство

Струящихся, скоротекущих снах.

Изменно всё! И вероломны своды

Тебя сокрывшие от хлада бурь!

Везде, во всём – красивость шаткомоды!

Ах, циник, щастлив ты! Иди и каламбурь!

Давид Бурлюк. Портрет песнебойца футуриста Василия Каменского

Особенности футуризма в русской литературе, основные течения

Футуристическое направление в русской литературе не было однородным.

Кубофутуристы

Это течение представлено творчеством поэтов, входивших в объединение «Гилея». Название было предложено Бенедиктом Лифшицем. Так в «Истории» Геродота называлась часть Скифии за устьем Днепра, где в начале 20 века находилось имение Чернянка Таврической губернии. С этим местом было многое связано в жизни братьев Бурлюков, которые и выступили инициаторами создания поэтической группы.

В «Гилею» входили Велимир Хлебников, Давид и Николай Бурлюки, Бенедикт Лившиц, Владимир Маяковский, Алексей Кручёных, Василий Каменский, Елена Гуро.

Кубофутуризм был наиболее радикальным (левым) течением в русской литературе. Многие из членов группы «Гилея» были также художниками, тяготевшими к кубизму. Они как бы разбирали объект на элементы, а потом собирали его заново, чтобы отойти от внешнего сходства, вынеся на первый план сходство внутреннее. Если традиционное искусство позволяло показать объект с одной стороны (в одной плоскости), то кубофутуристы стремились передать разные его грани, то есть его трехмерное изображение.

Кубофутуристы отрицали свою связь с итальянским футуризмом, намеренно называя себя будетлянами.

Давид Бурлюк. Женщина в платке

Эгофутуристы

Лидером этого течения был Игорь Северянин. Сначала он совместно с К. Олимповым организовал кружок Ego, а позже (в 1913 году) – «Академию эгопоэзии». В состав этой группы входили также Г. Иванов и С. Петров. Позже на смену этой группы пришла «Интуитивная ассоциация эгофутуристов» (И. Игнатов, П. Широков, В. Гнедов, Д. Крючков), программным манифестом которой стал сборник «Грамата» (именно в таком написании).

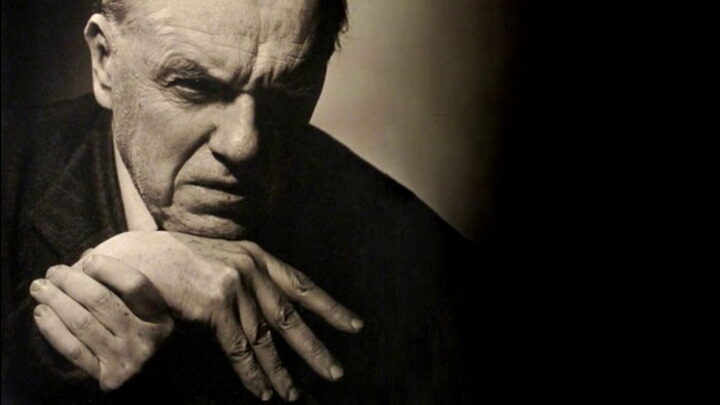

Игорь Северянин

Поэтика эгофутуризма основана на самовыражении, демонстративном себялюбии, рафинированности чувств, использование иностранных слов, превозношении собственного «я» и преувеличенном эстетизме.

И. Северянин писал:

«Я, гений Игорь-Северянин,

Своей победой упоен:

Я повсеградно оэкранен!

Я повсесердно утвержден!..

Я, – год назад, – сказал: «Я буду!»

Год отсверкал, и вот – я есть!

Среди друзей я зрел Иуду,

Но не его отверг, а – месть…

Нас стало четверо, но сила

Моя, единая, росла.

Она поддержки не просила

И не мужала от числа…»

«Мезанин поэзии»

В эту группу футуристов, организованную Вадимом Шершеневичем, входили Рюрик Ивнев (М. Ковалёв), Лев Зак (псевдонимы — Хрисанф и Михаил Россиянский), Сергей Третьяков, Константин Большаков, Борис Лавренёв и некоторые другие молодые поэты. Их называют умеренными футуристами. Их поэтику отличает космополитизм.

«Центрифуга»

Наиболее известные участники данной группы футуристов – Борис Пастернак, Николай Асеев и Сергей Бобров. Они не отказывались от литературных традиций, а пытались синтезировать их с экспериментаторством. Причем занимало их больше не словотворчество, а поиск выразительных синтаксических и интонационно-ритмических построений.

Любопытно, что вызов обществу бросали представители разных течений футуризма. Их раздражали пошлость, мещанство, морализм, они бунтовали против них. Сравните стихотворения Игоря Северянина «В блесткой тьме» и Владимира Маяковского «Нате!».

В смокингах, в шик опроборенные, великосветские олухи

В княжьей гостиной наструнились, лица свои оглупив.

Я улыбнулся натянуто, вспомнил сарказмно о порохе:

Скуку взорвал неожиданно неопоэзный мотив.

Каждая строчка – пощечина. Голос мой – сплошь издевательство.

Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс.

Я презираю вас пламенно, тусклые ваши сиятельства,

И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!

Блесткая аудитория, блеском ты зло отуманена!

Скрыт от тебя, недостойная, будущего горизонт!

Тусклые ваши сиятельства! Во времена Северянина

Следует знать, что за Пушкиным были и Блок и Бальмонт.

(И. Северянин)

Через час отсюда в чистый переулок

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,

а я вам открыл столько стихов шкатулок,

я – бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

Где-то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,

вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Все вы на бабочку поэтиного сердца

взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош.

Толпа озвереет, будет тереться,

ощетинит ножки стоглавая вошь.

А если сегодня мне, грубому гунну,

кривляться перед вами не захочется – и вот

я захохочу и радостно плюну,

плюну в лицо вам

я – бесценных слов транжир и мот.

(В. Маяковский)

Если говорить об отличиях русского футуризма от итальянского, то нужно сказать, что наши будетляне не были женоненавистниками, между тем как презрение к женщинам декларировано Ф.Т. Маринетти в его «Манифесте футуризма», процитированном мною в первом разделе этой статьи.

Кроме того, итальянские футуристы воспевали войну (а позже Маринетти поддержал фашизм), в то время как русские футуристы были не столько милитаристами, сколько революционерами по духу (да и фактически многие из них поддержали революционные преобразования в нашем государстве). В творчестве русских футуристов можно даже найти пацифистские стихотворения.

Давид Бурлюк. Любовь и мир

Значение футуризма в русской литературе

Как литературное направление футуризм в России просуществовал недолго: примерно с 1910 года по 1920 год. Правда, можно считать, что в этом направлении продолжали творить авторы, входящие в объединение ЛЕФ (1922—1929 гг.), руководимое В. Маяковским, но все же произведения членов «Левого фронта искусств» вряд ли можно сопоставить с футуристическими творениями художников и поэтов Серебряного века.

Эксперименты футуристов в сфере словотворчества, поэтического синтаксиса и ритмики стиха раздвинули границы поэтического языка и предвосхитили искания поэтов-авангардистов будущего. Благодаря футуристам расширилась и тематика художественных произведений. Например, в сферу внимания поэтов попали темы технического прогресса и урбанизации.

В стихотворении «Послушайте!» М.М. Маяковского встречаются следующие признаки футуризма:

1. оно выражает бунт против устоявшегося мнения, что звёзды на небе — только для красоты: они не только «нужны» — они «необходимы» человеку и обществу;

2. нарушение ритма и рифмы привычного стихосложения: строки имеют различный стихотворный размер (ямб и хорей), различное количество стоп в строке (от 1 до 5), многие строки не имеют рифмы;

3. имеет черты лозунга (обращение «Послушайте!», вопросы, утверждения, выводы);

4. присутствует депоэтизация языка — стилистически неуместными выглядят слова «плевочки» (жемчужины), «жилистая рука» Бога, «беззвёздная мука».

Футуризм в литературе

Содержание:

-

Футуризм в литературе — определение термина

- История направления

-

Поэты представители футуризма

- Произведения в данном стиле

- Примеры стихотворений

-

Особенности футуризма в литературе

- Стремление к новому образу искусства

- Отказ от традиций

- Внимание к форме произведения

- Применение неологизмов

- Выражение массового настроения толпы

- Бунтарское настроение

- Культ города, технологий

-

Направления в русском футуризме, описание

- Гилея

- Ассоциация эгофутуристов

- Мезонин поэзии

- Центрифуга

- Конец эпохи футуризма в литературе

Футуризм в литературе — определение термина

Литературное направление «футуризм» всеми силами бурно стремилось вперёд, вдаль, ввысь. Его название произошло от латинского futurum — будущее.

Определяя литературное направление как систему духовных и эстетических принципов, можно сказать, что футуризм — «искусство будущего». Его относят к ряду модернистских течений в литературе, живописи, скульптуре, архитектуре. Таким образом, футуризм — это общность художественных авангардистских движений, зародившаяся в ХХ веке. Хронологические рамки движения ограничены с 1910 по 1920 годы. Футуризм преимущественно утвердился в Италии и России.

Основной посыл состоял в нигилитистическом отрицании всего традиционного художественного опыта. В литературе футуристы сосредоточились на форме, ярко заявляя о себе новыми словами (авторскими неологизмами), нецензурной лексикой, терминологией плакатов, газет и афиш. Литературная норма ломалась методом отказа от классических канонов и традиций, экспериментами над формой произведения. Авторы отказывались от устоявшихся грамматики, орфографии, стилистики.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

История направления

Футуризм зародился в Италии. Основоположником называют поэта Филиппо Маринетти, автора ключевого документа направления «Манифест футуризма». Этот программный текст был выпущен в 1909 году болонской, а чуть позже французской газетой «Фигаро». Манифест критиковал, крушил традиции классического искусства, логические и синтаксические каноны литературного текста. Маринетти декларировал культ будущего, основанного на индустриализации, машинизации, движении, скорости. Славилось бунтарство, динамичность, прогресс, мощь, патриотизм.

Так возник европейский футуризм. Кроме Маринетти к его прародителям причисляют и других деятелей эпохи — художников: Балла, Северини, Боччони, Руссоло, Карло Карра. В целом, европейский футуризм отличался от остальных модернистских течений агрессивностью и экстремистским уклоном, «плевками на алтарь искусства». Деятели этого направления утверждали главенство силы, разрушения, скорости. Воспевали милитаристскую идеологию, мощь технических достижений.

Первыми российскими футуристами считаются художники братья Бурлюки, которые в 1912 году ответили Европе манифестом «Пощёчина общественному вкусу». В нём раскрывались свежие возможности языка, декларировались новаторская идеология и технология литературного текста. У русского футуризма скорее не было единого направления. Поэты экспериментировали каждый своим путём.

Русский футуризм характеризуется поэтической направленностью, заботой о реформе слова, поэзии, культуры. Его вряд ли можно отождествить с европейским. Несмотря на экспрессию участников и общие основные черты, агрессия Маринетти была далека и несвойственна русским творцам. Кроме прочего, в русском футуризме можно найти немало антивоенных произведений. Например, «Война и мир» Маяковского или «Война в мышеловке» Хлебникова.

К отличительным литературным характеристикам футуризма относятся:

- использование декламационного языка;

- стихосложение в виде манифеста;

- применение слов-звуков;

- употребление неологизмов;

- категоричный отказ от традиционной грамматики и орфографии;

- искажение «старого языка».

В музыке футуризм выражался через применение шумовых эффектов, живопись эксплуатировала геометрические формы, динамичность красок, фрагментарность, принцип симультанности (одновременности разных моментов одного действия). В отличие от европейских русские футуристы пытались работать над симбиозом живописи и литературы. Возможно, это объясняется тем, что многие поэты были неплохими художниками. Так или иначе, но в XX веке стремление к новаторству захватывало всех, поэтому футуристические поэзия и живопись обогащались и дополнялись через тесную взаимосвязь.

Поэты представители футуризма

Течение футуризма просуществовало не так долго, поэтому количество ярких последователей у него ограниченное. Представители собирались в группы с аналогичными взглядами. Европейские представители футуризма в литературе:

- Филиппо Маринетти, итальянский поэт и писатель;

- Луиджи Руссоло, итальянский художник и поэт;

- Фернанду Песоа, португальский поэт и прозаик.

К колоритным русским представителям футуризма относят:

- Велимира Хлебникова;

- Владимира Маяковского;

- Василия Каменского;

- Игоря Северянина;

- Алексея Кручёных;

- Бенедикта Лившица;

- Елену Гуро;

- Вадима Шершеневича.

Произведения в данном стиле

Среди литературных произведений в стиле футуризма можно привести следующие:

- сборник «Флейта-позвоночник» В. Маяковского;

- «Фрагменты из воспоминаний футуриста» Д. Бурлюка;

- «Председатель земного шара» В. Хлебникова;

- «Я — гений» И. Северянина;

- «Лирика» Б. Пастернака;

- «Лошадь как лошадь» В. Шершеневича;

- «О теории прозы» В. Шкловского.

Примеры стихотворений

Использование причудливых словосочетаний, отсутствие предлогов мы найдём в следующем примере.

Весеннее шумящее убранство —

Единый миг… затерянный цветах!

Напрасно зришь живое постоянство

Струящихся, скоротекущих снах.

Изменно всё! И вероломны своды

Тебя сокрывшие от хлада бурь!

Везде, во всём — красивость шаткомоды!

Ах, циник, щастлив ты! Иди и каламбурь!Давид Бурлюк «Щастье циника»

Отсутствие гармонии, антиэстетизм, ирония, нарушение баланса — всё это прослеживается в приведённой части стихотворения Владимира Маяковского «Нате!».

Через час отсюда в чистый переулок

вытечет по человеку ваш обрюзгший жир,

а я вам открыл столько стихов шкатулок,

я — бесценных слов мот и транжир.

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста

где-то недокушанных, недоеденных щей;

вот вы, женщина, на вас белила густо,

вы смотрите устрицей из раковин вещей.

Особенности футуризма в литературе

Стремление к новому образу искусства

Представители течения находили себя в «творчестве будущего», стремились экспериментировать, страстно желали инноваций. Презрительно оценивая существующие правила, искали новую энергию, свежие пути развития искусства. Достижения прошлых культурного и литературного опытов приравнивались к никчёмному запасу условностей. Ярким примером может выступить отношение к музейным ценностям как к тому, что нужно уничтожить. Футуризм жаждал нового мира, воспевал идеи урбанизации, технического прогресса.

Отказ от традиций

Футуристы почти полностью отказались от ранее существующих законов грамматики и правил поэтики. Поэты ломали рифму, ритм, протестуя против сложившихся норм стихосложения. Основное внимание было сосредоточено на слове, которое стояло над содержанием, ритмом, синтаксисом. Традиционный закономерный порядок слов менялся, их располагали в пространстве страницы, отвергая нормативы линейного письма, образуя декоративные орнаменты или драматические сцены.

Внимание к форме произведения

Через новый язык футуристы обрели свою форму, придав ей значение главного элемента произведения. Форма ставилась выше содержания. Декларация, программа, манифест становятся главной эстетической твердыней.

Поиск и творение новых форм, основанных на живом искусстве и современном мироустройстве, повлёк немало новаторских идей, достижений в литературе, живописи, театре и музыке.

Применение неологизмов

Через неологизмы поэты сближали свой язык с современным живым разговором. За использование подобных слов они получали в ответ большое количество критики, упрёков. Но одна из задач их программы оглашала: опираться на современность языка. Футуристы воспроизводили её подобным способом. Так же посредством образования неологизмов предполагалось расширить границы языка, его возможности.

Выражение массового настроения толпы

Кризис общества, государства после первой русской революции сопровождался революционными настроениями. В особенности у интеллигенции. Футуристы понимали и развивали существующие настроения. Русский футуризм всегда отличался стремлением к революционным переменам.

Возьмём лирического героя Маяковского, который вмещает всю человеческую боль и горе от несправедливого, негуманного характера жизни царской России. Его поэма «Облако в штанах» — яркий протест. Пафос революционной жизни, вызов буржуазному быту, определение бездушного мира бюрократии — об этом рассказывает поэт.

Бунтарское настроение

Бунтарство находило выражение не только в произведениях авторов. Как итальянские, так и русские футуристы эпатировали общество своей манерой держаться, внешним видом. Их выступления носили скандальный характер. Лозунгом итальянцев становится «слова на свободе», «самовитое слово» занимает почётное место в манифестах русских последователей.

Футуризм бунтовал против равнодушия, оно было полностью неприемлемым. Многие русские авангардисты даже прославились в роди скандалистов, поражавших воображение публики. Но в эпатаже футуристов находилось всё-таки больше эстетических эмоций, чем революционных.

Культ города, технологий

Футуристы стремились сделать своё искусство массовым. Они использовали «поэтику улицы», хаотический ритм современного города. В живописи тематика часто связывалась с машинами, самолётами, поездами, электропроводами. Адепты футуризма приходили в восторг от технологических новинок. Например, мотоцикл становился более совершенным, чем работы Микеланджело.

Направления в русском футуризме, описание

Гилея

Расцвет футуризма в России совпал с Серебряным веком. Первой футуристической организацией, созданной в 1908 году стала «Гилея». Давид и Николай Бурлюки в содружестве с поэтом Б. Лившицем в имении Чернянка разбирали бумаги гостившего здесь Хлебникова. Так зародилась группа. Окончательно и открыто «Гилея» заявила о себе в 1910 году в Петербурге. Состав тогда был такой: Д. и Н. Бурлюки, Б. Лившиц, В. Хлебников, В. Маяковский, В. Каменский, Е. Гуро, А. Крученых. В 1912 году мир увидел первый программный сборник «Пощечина общественному вкусу». А в 1920 году Давид Бурлюк бросает родину. Это послужило началом конца деятельности группы.

«Гилея» противопоставляла себя эгофутуристам, провозглашая кубофутуризм. Большинство поэтов-гилейцев в относительной степени были ещё и живописцами, ценителями кубизма. «Гилею» можно считать самой ранней и радикальной футуристической группировкой. Участниками напрочь отрицалась классическая литература. Футуристы искали красоту и эстетику поэзии в раскрепощённом и свободном языке, не рассматривали словопостроение и словопроизношение в рамках существующей грамматики, «расшатали синтаксис».

В группе не поддерживался итальянский футуризм. Хлебников даже предложил новый термин «будетлянство», подчёркивая самобытность. Но общие тенденции: пренебрежение к традициям прошлого, стремление создать новое искусство, общество, урбанизм — всё это роднило группу с итальянцами. Свои произведения «гилейцы» именовали «самописьмами». Кубофутуристы группы выделялись скандальными манифестами и выпадами в адрес литературных конкурентов.

Ассоциация эгофутуристов

Первым эгоутуристом стал Игорь Северянин. Он сам назвал себя подобным образом в 1911, использовав сначала определение «футурист», затем добавив к нему «эго». Расшифровать послание можно перефразировав эгофутуризм как «я в будущем». В организованный тем же годом кружок, кроме Северянина, вошли Г. Иванов, К. Олимпов, Грааль-Апрельский. В 1912 кружок был переименован в «Академию Эго поэзии», и в том же году в результате дрязг распался. Северянин отходит, а Иван Игнатьев создаёт «Интуитивную Ассоциацию». В составе: П. Широков, В. Гнедов, Д. Крючков. Этот кружок тоже распадается в 1914 году после самоубийства Игнатьева.

Созданный Игорем Северянином стиль опирался на самовыражение, достижение «будущего я» через эгоизм. Новое искалось без отвержения старого, задачей становились смелые образы, эпитеты, осмысленные неологизмы. Душа признавалась как единственная истина. Требовалось противостоять стереотипам, выражать смелость, раскованность в образах.

Мезонин поэзии

Организация была создана в 1913 году, распалась в конце того же года. Основными фигурантами стали В. Шершеневич, К. Большаков, Р. Ивнев, С. Третьяков, Б. Лавренёв, Л. Зак. Поэты трудились над сокрушением культурных и национальных различий в поэзии, причисляя создаваемую лирику к космополитичной. Так завещал идейный вдохновитель группы Вадим Шершеневич — умелый издатель, редактор, способный поэт и критик.

Все стремились повторить успех «Гилеи». Но сравниться с Маяковским и Хлебниковым удавалось не каждому. «Мезонин поэзии» в основном выстраивался на деловых, культурных и издательских интересах своих участников. Но не на идеологии.

Центрифуга

Ещё одно поэтическое объединение Серебряного века — московская футуристическая группа «Центрифуга». Её образовали поэты, ранее связанные с издательством «Лирика», в 1913 году. Костяк составили давно знакомые между собой Б. Пастернак, Н. Асеев, С. Бобров. Выделялся из них поэт, литературовед и живописец Сергей Бобров, развивший свои идеи в резонансном реферате «Русский пуризм». Работа развивала идеи пуризма (требовательность к чистоте, строгости стиля) в ответе на усложненность жизни.

Соперниками поэты провозгласили кубофутуристов и «Мезонин поэзии». И напротив считали себя преемниками петербургского эгофутуризма. „Центрифуга“ приютила эгофутуристов Олимпова, Широкова, Крючкова, а после распада „Мезонина поэзии“ — Большакова, Третьякова, Ивнева.

Основной особенностью «Центрифуги» стало то, что при развитии произведения внимание со слова перемещалось на интонационно-ритмические и синтаксические структуры. В работах гармонично соединялись футуристические эксперименты и существующие традиции. «Центрифуга» просуществовала длительное время — до 1917 года, а их книги под этой маркой выпускались до 1922.

Конец эпохи футуризма в литературе

Быстро и ярко вспыхнув, русские представители футуризма успели достичь известности и славы. Но в 1914 году направление стало уходить в тень, испытывая признаки кризиса. Воцарение советской власти послужило толчком к эмиграции Давида Бурлюка, Игоря Северянина. Владимир Маяковский покончил с собой. Борис Пастернак и Борис Асеев ушли в собственный стиль. Алексей Кручёных бросает литературу полностью.

Тем не менее значение футуризма было неоспоримым. Его последователи оставили специфический революционный след и сыграли значимую роль в развитии русской литературы. Новаторские идеи, оригинальное творческое мышление подхватили многие из последующих поколений русских поэтов. Эпоха футуризма остановилась после окончания Первой мировой войны. Однако сохранила свои мазки в кино, театре, видео-арте. Отдельные тенденции переняли новые литературные группы — такие, как обэриуты, имажинисты.

Урок литературы в 11 классе

ТЕМА: Футуризм как литературное течение.

Поиски новых поэтических форм русскими футуристами.

ЦЕЛИ: расширить понятие о футуризме, обзорно

познакомить с творчеством русских поэтов — футуристов; формировать навыки

самостоятельной работы и совершенствовать умение пользоваться дополнительными

источниками информации при подготовке к уроку, развивать навык

отбора материала в соответствии с темой сообщения;

воспитывать нравственные и эстетические начала и интерес к авангардным

направлениям в искусстве и литературе.

ХОД

УРОКА.

I. Вступительное слово. Продолжая разговор о понятии «серебряный век»,

нужно вспомнить, что оно, прежде всего, связано с рядом модернистских течений в

литературе и искусстве.

— Перечислите

наиболее значительные из них. (Слайд на экран).

Символизм

– цель искусства – интуитивное постижение мира через символы. Символисты верили

в спасительную миссию красоты, добра, истины.

Акмеизм – возник в противовес символизму. Отказывались от символического

изображения действительности. Интересуются реальным, а не потусторонним миром.

Футуризм – представители объявляли классику как нечто отжившие и не

соответствующее современности.

Несмотря

на полемику и разногласия, представители всех течений опирались на общую

основу. Они стремились к духовной перестройке мира и сходились во мнении, что

искусству отведена особая роль в нравственном преображении человека.

II. ПОСТАНОВКА

ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ УРОКА.

Задача

сегодняшнего урока, исходя из темы, состоит в следующем: выявить отличительные

особенности футуризма как литературного течения, остановиться на истоках

русского футуризма и обзорно познакомиться с жизнью и литературной

деятельностью наиболее известных представителей данного течения.

III. СООБЩЕНИЕ

О ФУТУРИЗМЕ В ЖИВОПИСИ.

Футуризм

– одно из авангардистских течений в литературе и искусстве начала 20 – го века,

сформировавшийся первоначально в пространственных формах искусства. (Второй

слайд на экран). Познакомимся с некоторыми работами наиболее известных

художников этого периода, так как большинство поэтов раннего футуризма пришли к

литературе от живописи. В одной из статей 1912 года известный поэт Хлебников

писал: «Мы хотим, чтобы слово шло смело за живописью». Он видел в самих приемах

живописи возможности обновления стиха.

— Просмотр

слайдов по авангардистской живописи. Прослушивание сообщения учащегося.

IV. ЛЕКЦИОННЫЙ

МАТЕРИАЛ.

Задание

классу: законспектировать основные положения лекции, связанные с формированием

и теоретическим самоопределением футуризма.

- Происхождение

футуризма.

Наибольшее развитие течение получило в Италии и России. Для итальянских

футуристов характерны эстетическая агрессия и вообще культ силы и войны. Война

ими воспринималась как «гигиена» мира, что в последствии некоторых привело в

лагерь итальянского диктатора Муссолини.

Русский

футуризм возник независимо от итальянского и имел с ним мало общего.

Эстетической предпосылкой его стал символизм. Футуристы отказывались от

недосказанности, туманности, мистицизма, присущих символизму. В центре был

человек, а не тайна. Художественная картина мира, создаваемая футуристами,

базировалась на системе ценностей урбанистической цивилизации. Для одних образ

города выступает как выражение сущности жизни и современной культуры. Другие

относились к городу резко отрицательно. Для русских футуристов современный мир

– это движение, устремленность в будущее. Искусство было для них важнейшим

средством в преобразовании человека и мира. Они объявляли предшествующую

литературу и искусство как нечто отжившее и не соответствующее современности,

выдвинули идею искусства способную реальным словом преобразовать мир. Прошлое

для них было собранием окаменелых ценностей. Их бунтарские устремления были

далеки от подлинной революционности, хотя они считали себя противниками

буржуазного общества.

Временем

рождения русского футуризма считается 1910 год (слайд на экран),

когда вышел 1- й сборник «Садок судей». Первая декларация «Пощечина

общественному вкусу» вышла в 1912 году. Молодые поэты заявляли: «Только мы лицо

нашего времени», «Прошлое тесно», «Академия и Пушкин непонятнее иероглифов».

Именно эти тезисы, выражавшие ненависть ко всему существовавшему до них

принесли им скандальную славу и известность. 1913 год манифест из сборника

«Садок судей – 2». Программа футуристов была конкретизирована: отрицали

грамматику, синтаксис, правописание; говорили о новых рифмах, ритмах, размерах

стиха, новых словах и темах. В качестве художественной программы была выдвинута

утопическая мечта о рождении сверхискусства, способного преобразовать мир.

Футуризм был неоднороден как течение. Его история складывалась из борьбы 4 – х

группировок. Горький указывал на то, что русского футуризма как единого течения

нет, а есть отдельные талантливые писатели. (Показ слайда).

1.

«Гилея» — кубофутуристы: Хлебников, Маяковский – это

самое агрессивное крыло в русском футуризме. Многие их творческие решения

определялись искусством авангардной живописи.

2.

«Ассоциация эгофутуристов»: эта группа была

ответвлением акмеизма. Основным принципом был принцип самоутверждения личности,

органическое соединение новаторства и традиций. Для представителей этого

течения были характерны песенность и музыкальность стиха.

3.

«Мезонин в поэзии»: Хрисанф, Шершневич.

4.

«Центрифуга»: Бобров, Пастернак.

Общей

основой движения футуризма было стихийное ощущение неизбежности крушения

«старья». Футуристы делали установку на обновление поэтического языка. Они

активно занимались словотворчеством. Слово опредмечивалось, его можно было

дробить, переиначивать. Отношение к слову как к конструктивному материалу

привело к возникновению многих неологизмов в поэзии.

—

Попробуйте понять значение данных образований и объяснить их

происхождение.

1.

МОГАТЫРЬ

2.

ЛГАВДА.

3.

БУДРЕЦЫ.

4.

БУДЕТЛЯНЕ.

5.

ТВОРЯНИН.

V. Эксперимент со

словом проводит В. Хлебников в стихотворении «Заклятие смехом». Именно на его

стихотворениях футуристы основывали свои теории. Это стихотворение является

ярким примером ломки поэтических форм.

—

Чтение стихотворения.

—

Определить суть эксперимента. Какой прием словотворчества используется поэтом?

Каковы корни стиха? (обратил внимание на корень слова и при помощи различных

суффиксов и приставок стал образовывать новые слова, которые напоминают

древнеславянские. Стих восходит к фольклорной традиции и напоминает языческий

заговор.)

VI.

Сообщение о Хлебникове. А теперь прослушаем материал, который

познакомит вас с личностью автора выше озвученного стихотворения.

VII. Сообщение

о Северянине. А теперь поговорим об одном из поэтических кумиров «Серебряного

века», чье имя сопровождала скандальная известность и злобные нападки

недоброжелателей. Это замечательный поэт Игорь Васильевич Лотарев (сообщение

ученика).

VIII. Чтение

стихотворения «Классические розы». .

1.

Каким чувством проникнуто стихотворение?

2.

Какая тема является центральной?

IX. Обобщающие

вопросы:

1.

Какие стремления объединяли

творческие индивидуальности поэтов «серебряного века»? (стремление выразить

настроение эпохи, презрение к пошлости, поиски новых путей в искусстве)

2.

Вопросы на слайде.

X. Практическая

работа.

— Какой

из отрывков стихотворений В. Хлебникова является наиболее ярким примером поэзии

футуристов?

— На

чем вы основываете свой вывод? (присутствие неологизмов и необычные звуковые

образы)

— Как

созданы найденные вами неологизмы?

XI. Подведение

итогов.

XII. Домашнее

задание. ( сформулировать основные черты футуризма как литературного течения,

познакомиться с творчеством Северянина, Хлебникова, по творчеству В.В.

Маяковского- индивидуальные задания по группам).

Еще одним направлением, возникшим в русской литературе после заката символизма, стал футуризм. Вообще, футуризм (от лат. futurum ‘будущее’) – течение авангардного искусства начала XX в. , ярче всего развившееся в Италии и России. Течение футуризма поражает новаторством даже сегодня, когда искусство ушло далеко вперед. Так что узнать о нем больше в интересах любого образованного человека. Приятного просвещения!

Суть направления футуризма

Начало ему положил Ф. Маринетти, опубликовавший в 1909 году «Манифест футуризма». Прославляя бунт, красоту скорости, агрессию и войну, Ф. Маринетти утверждает:

«Поэзию надо рассматривать как яростную атаку против неведомых сил, чтобы покорить их и заставить склониться перед человеком».

В этом утверждении итальянский футуризм схож с русским: так, новый человек Маяковского, например, должен подчинить хаос бытия и сместить собой Бога – такую «человекобожескую» концепцию можно проследить в его поэмах. Вообще, в таком противодействии Богу видится и свойственное кубофутуристам желание отказаться от традиции, «сбросить с парохода Современности» классиков. Но все по порядку.

Футуризм в России не был продолжением итальянского, не имел он под собой и единой концепции. Внутри течения было четыре разрозненные группы: во-первых, кубофутуристы, которых чаще всего подразумевают, говоря о направлении в целом. В группу гилейцев (или будетлян – название, данное В. Хлебниковым, буквально означает «люди, которые будут»), входили В. Хлебников, Д. Д. и Н. Д. Бурлюки, В. В. Маяковский, А. Е. Крученых, Б. К. Лившиц, В. В. Каменский, Е. Г. Гуро. Во-вторых, эгофутуристы, которых представляли И. Северянин, И. В. Игнатьев, К. К. Олимпов, В. И. Гнедов и др. Их девизом было самоутверждение личности. Еще – «Мезонин поэзии» (Хрисанф, В. Г. Шершеневич, Р. Ивнев и др) и «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев, К. А. Большаков, Божидар и др. ).

Все же ядром течения футуризма были кубофутуристы – самые радикальные из четырех направлений.

У русского футуризма несколько источников.

- Во-первых, символизм, кризис которого в 1909-10 гг. привел к прекращению его существования.

- Во-вторых, это русская авангардная живопись.

Основные черты футуризма

Направление футуризма объединяло предчувствие переворота, появления на свет нового человека, в руках которого – способность разрушить старый мир и построить новый. Начинали строительство с языка: словотворческие эксперименты – одна из основных черт направления футуриста. Об этом говорится уже в первом манифесте объединения кубофутуристов – «Пощечина общественному вкусу» (1912).

С одной стороны, представители футуризма боготворили цивилизацию. Они были представителями культурной элиты, которым не чуждо любование своей интеллектуальностью. Авиация, космос, электричество, волновая энергия и другие открытия века вдохновляли поэтов. Так, например, писал Маяковский в поэме «Пятый Интернационал»:

Пространств мировых одоления ради,

охвата ради веков дистанций

я сделался вроде огромнейшей радиостанции.

Но, с другой стороны, для футуристов не было ни табу, ни условностей. Так они создавали миф о собственном варварстве. Воспринимая мир рационально, они ругали символистов за страсть к мистике, хотя сами придумывали образ будущего человека. Его задача – пересоздать мир, превратить хаос в космос и даже – побороться с Богом.

«Возьми и небо заново вышей! » – так звучал бы главный лозунг нового человека.

Все это, конечно, было продуктом не рацио, но мистической интуиции. Вот почему можно сказать, что нечто общее в характеристике футуризма и символизма все же было. Может показаться, что футуристами двигали только нигилистические порывы все разрушить: окостеневшие формы культуры, государства. Авангардисты считали, что подлинное состояние мира – случайное, и потому так любили ошибки и опечатки, например. Ошибка – это новое творчество. Не существует «творчества без разрушенья», как любви без ненависти… Но, в то же время, футуристы стремились и к созиданию, конструированию нового языка, словотворчеству. Чего только стоит «заумный» язык, созданный В. Хлебниковым и А. Е. Крученых. Поэзия русского футуризма очень отличается от других видов, не распознать ее трудно.

Стиль

Ориентация на эпатаж, на сиюминутность восприятия, отказ от славы – также особенности футуризма в поэзии Серебряного века. Нужно упомянуть и то, что футуристы делали ставку на устный текст, вещание на огромную аудиторию. Важна была и визуальная составляющая как внешнего оформления сборников, так и самих стихотворений. Всем знакома «лесенка» Маяковского (хотя, на самом деле, ее придумал Андрей Белый), а если приглядеться к стихотворению «Утро», то можно увидеть элементы кубизма в его оформлении.

Сборники кубофутуристов «Садок судей» были напечатаны на обоях. В первом из них не было отступов между текстами, буквы ять и твёрдый знак отсутствовали. А манифест футуризма «Пощечина общественному вкусу» был напечатан на оберточной бумаге, в обложке из мешковины.

Представители

Футуризм Маяковского

В полной мере литературному творчеству Маяковский отдается после знакомства с Д. Бурлюком осенью 1911 года. Ранняя его лирика посвящена городу. Урбанистический мотив представлен в ряде стихотворений: «Уличное», «Вывескам», «Театры», «Кое-что про Петербург». В городских зарисовках стихотворений «Адище города», «Из улицы в улицу» Маяковский описывает абсурдность, жестокость современного мира: Адище города окна разбили на крохотные, сосущие светами адки. Рыжие дьяволы, вздымались автомобили, над самым ухом взрывая гудки.

Стихотворения «Ночь» и «Утро» представляют собой своеобразный диптих. В стихотворении «Ночь» главную роль играет цвет. Первое четверостишие кажется запутывающим, ведь за перечисленными в нем цветами скрывается описание ночной улицы. Лирический герой ходит по городу в изумленном состоянии, наблюдая бульвары, ночное освещение, здания, толпу. Стихотворение по-маяковски динамично и броско, что можно отметить в глаголах: «отброшен и скомкан», «бросали», «раздали». Уже здесь заметна работа над словом: бросаются в глаза окказионализмы «пестрошерстая», «влекома».

В стихотворении «Утро» толпа из общей массы превращается в нечто более детальное: мы видим бульварных проституток, людей-рабов. Городское утро отталкивает непримечательными подробностями, но поэт пытается и в них найти красоту: «звезды», «розы», «букет». На обломки разрушающегося мира должен взобраться новый человек – таков девиз лирики 1914-16 гг.

В стихотворении «Я и Наполеон» лирический герой угрожает убить Солнце, а в стихотворении «Эй! » утверждает, что человеку под силу и «небо заново вышить», и «новые звезды придумать». Люди будущего – гиганты, они «большими глазами землю обводят». Им по силам двигать горы, об этом – стихотворение «Нате! »:

«Я сразу смазал карту будня,

плеснувши краску из стакана;

я показал на блюде студня

косые скулы океана».

Начиная с поэмы «Облако в штанах», лирический герой Маяковского соперничает с Богом, пытаться отомстить ему, угрожает он и ангелам:

Крыластые прохвосты! Жмитесь в раю!

Ерошьте пёрышки в испуганной тряске!

Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою

отсюда до Аляски!

Бог Маяковского – «кудластый», «недоучка», «крохотный божик», себя же поэт называет «тринадцатым апостолом», новым Заратустрой. Богоборческий мотив перемежается здесь с призывами к революции и восстанию, которые, вместе с упоминаниями божественного, были изъяты цензорами при первой публикации поэмы. Маяковский, в отличие от В. Хлебникова, неологизатор умеренный: он складывает слова из морфем уже знакомых слов («любёночек», «декабрый»), создает окказионализмы («божик», «гулево»), использует жаргонную лексику и вульгаризмы («пёрла», «мурло», «жрать»). Последние как бы поддерживают стремление Маяковского говорить от лица масс, улицы. Интересно, что ориентация на толпу даже привила поэту привычку сочинять стихи на ходу, в общественных местах. Это лучшая характеристика футуризма.

Футуризм Северянина

В. Я. Брюсов так писал о И. Северянине:

«Г. Северянин прежде всего старается обновить поэтический язык, вводя в него слова нашего создающегося бульварного арго, отважные неологизмы и пользуясь самыми смелыми метафорами, причем для сравнения выбирает преимущественно явления из обихода современной городской жизни, а не из мира природы».

Вне взгляда поэта не остаются технологические открытия своего времени: например, в стихотворении «Фиолетовый транс» полет фантазии героя сравнивается с путешествием на автомобиле. И. Северянин – утонченный эстет, похожий в этом на О. Уальда. Ему нравятся заимствования из других языков, порой он прибегает и к китчу. Стихотворение «Шампанский полонез» убеждает нас в способности автора сочетать несовместимые вещи – «голубку и ястреба», «кокотку и схимника», «порывность и сон».

Программное стихотворение «Увертюра» лучше всего говорит об авторском стиле:

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!

Удивительно вкусно, искристо и остро!

Весь я в чём-то норвежском! Весь я в чём-то испанском!

Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!

Стрёкот аэропланов! Беги автомобилей!

Ветропросвист экспрессов! Крылолёт буеров!

Кто-то здесь зацелован! Там кого-то побили!

Ананасы в шампанском — это пульс вечеров!

Но при этом подход лидера эгофутуристов к словотворчеству не радикален, эффект новизны не мешает воспринимать его поэзию. «Юнокудрость», «лилово-изнеженный крен», «в осенокошенном июле» – так звучат его неологизмы. Как уже было отмечено, для эгофутуризма было характерно возвеличивание собственного «я», «самоутверждение личности». Этому принципу не изменяет И. Северянин. Чего стоят хотя бы знаменитые строки стихотворения «Эпилог эгофутуризма», которыми поэт заканчивает свое участие в кружке эгофутуристов:

«Я, гений Игорь Северянин…»

Развитие темы величия поэта реализуется и в других стихотворениях: «Раз и навсегда», «Поэт», «Сонет». От кубофутуристов И. Северянина отличало нежелание отказываться от заслуг старого искусства. «Поиски нового без отверганья старого» – вот лозунг эгофутуристов. И если первые стремились к синтезу поэзии и живописи, то И. Северянина привлекала музыка: он устраивал «поэзоконцерты», на которых не читал, а пропевал собственные стихи с белой лилией в руках.

Одним из самых ярких сборников по праву можно считать сборник «Громокипящий кубок», автором предисловия к которому стал Ф. Сологуб. Прочитав его, Вы лучше узнаете, что такое футуризм в поэзии серебряного века.

Футуризм Хлебникова

При разговоре о В. Хлебникове нельзя не затронуть проблему языка. Он был сторонником его радикальной перестройки, программу которой предложил в статье «Художники мира» (1919). Желание преодолеть условную связь между «означаемым» и «означающим» и создать «звездный», всечеловеческий язык отразилось в его поэзии. Богатая на неологизмы, палиндромы, архаизмы и разного рода эксперименты, она с трудом понималась самими носителями языка, и до сих пор поэтические заслуги будетлянина не оценены по достоинству.

Хлебников – один из основателей русского футуризма Серебряного века. Проповедуя «воображаемую филологию», он сам себя называл «словотворцем». В. Хлебников и А. Е. Крученых вместе разработали теорию «заумного» языка, на котором вместе написали пьесу «Игра в аду» (1912). Его авторству принадлежит множество статей и деклараций, излагающих теорию футуризма: «Слово как таковое» (1913), «Учитель и ученик» (1912), «Наша основа» (1919).

«Председатель земного шара» был противником заимствований и при создании новых слов ориентировался на древнеславянский язык, даже увлекался язычеством. «Ладомир» – это будущее, футуристы – «будетляне», «умнечество» – интеллигенты. Не сложно было ему и соединять несколько слов в единое: «любийца», «вружба», «бегиня», «небороб», «лгавда». Поэзия русского футуризма настолько богата неологизмами, что любой современный поэт мог бы черпать их, не заботясь о том, что его поймают за руку.

Наиболее цитируемое стихотворение автора – «Бобэоби пелись губы». Это – человеческий портрет, написанный на языке музыки. Чтобы рассказать о губах, нужно пропеть «бобэоби», глаза – «вээоми», а для передачи украшения на шее – «гзи-гзи-гзэо». В итоге получается портрет не конкретного человека, но человека «вообще». Еще из экспериментальных стихотворений можно назвать «Кузнечик» (1908-1909), «Заклятие смехом» (1908-1909), «Там, где жили свиристели…» (1908) и др. Также поэт написал несколько пьес – «Снежимочка» (1908), «Мирсконца» (1912), «Маркиза Дэзес» – и две сверхповести – «Царапина по небу» (1920) и «Зангези» (1922).

Автор: Дарья Панёва