Скачать с Depositfiles

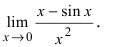

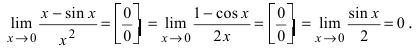

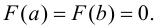

5 Дифференциальные формулы дирекционного угла

Пусть имеется линия с известными координатами

,

и

,

ее концов (рис. 6). Дирекционный угол

этой линии может быть определен из формулы

. (4.18)

|

|

|

Рисунок 6 – К выводу дифференциальной формулы дирекционного угла |

Если точка переместится в положение

, то ее координаты получат приращение

и

. В соответствии с этим изменится и дирекционный угол

линии

на угол

. Если приращения координат

и

будут малыми величинами, то при этих условиях можно считать, что угол

изменится на величину дифференциала

(

).

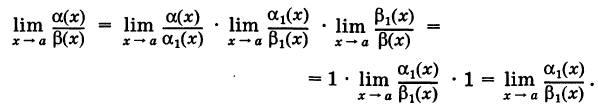

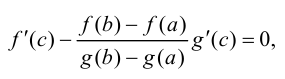

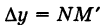

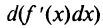

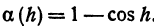

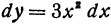

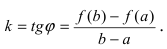

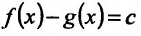

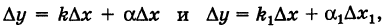

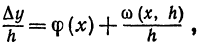

Для того чтобы найти дифференциал продифференцируем формулу (4.18) по

. В результате получим:

(4.19)

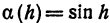

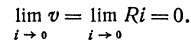

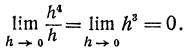

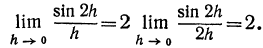

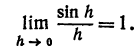

Так как

,

то можно записать:

(4.20)

Введем обозначения

В результате получим

(4.22)

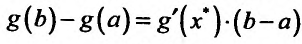

Если конечная точка сохраняет свое положение, а перемещается начальная точка

, то ее координаты изменяются на величину приращений

и

. Тогда проведя аналогичные рассуждения, получим

(4.23)

Формулы (4.22) и (4.23) называются дифференциальными формулами дирекционного угла. В общем случае (рис. 5, в) при одновременном изменении положения обоих концов линии дифференциальная формула принимает вид:

(4.24)

6 Прямая многократная засечка. Составление параметрических уравнений поправок.

Имеется исходных пунктов

,

, …,

с известными координатами

,

,

, с каждого из которых имеется видимость на пункт

, координаты

,

которого неизвестны. С пунктов

выполнены визирования на пункт

и измерены горизонтальные углы

,

, … ,

между линиями с известными дирекционными углами

,

, … ,

и направлениями на пункт

(рис. 7).

|

|

|

Рисунок 7 – Прямая многократная угловая засечка |

Необходимо определить координаты ,

пункта

способом прямой многократной засечки.

Как было отмечено выше, наличие избыточно измеренных величин в многократных засечках приводит к уравнительным вычислениям. Уравнительные вычисления можно производить двумя способами: параметрическим и коррелатным. Оба способа дают равноценные результаты, однако при уравнивании многократных засечек параметрический способ является более предпочтительным.

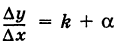

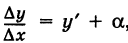

В параметрическом способе уравнивания каждое неизвестное (параметр) представляют в виде суммы двух слагаемых: приближенного значения и поправки к нему.

Приближенные значения получают из решения однократных засечек, а поправки – из уравнивания результатов измерений по методу наименьших квадратов параметрическим способом с использованием дифференциальной формулы дирекционного угла.

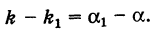

Для начала составим уравнения поправок. Для этого рассмотрим чертеж, показанный на рис. 8. На этом чертеже точка соответствует истинному положению пункта

, координаты которого равны

и

, а точка

— положению, задаваемому приближенными координатами

и

.

|

|

|

Рисунок 8 – К уравниванию прямой многократной засечки |

По координатам точек и

из решения обратной геодезической задачи можно определить приближенные значения длины

и дирекционного угла

стороны

.

Тогда уравненное значение дирекционного угла стороны

можно выразить через приближенное значение

и поправку

к нему

(4.26)

С другой стороны для стороны можно записать значение дирекционного угла

через дирекционный угол

исходной стороны

и измеренный угол

между этой стороной и стороной

(4.27)

Значение угла часто называют «измеренным» дирекционным углом. Определение «измеренный» придано ему не потому что он действительно измерен (дирекционные углы не измеряются), а для того, чтобы отличить данное значение дирекционного угла, которое вычисляется через измеренное значение горизонтального угла

, от значения дирекционного угла

, которое вычисляется чисто расчетным путем..

Уравненное значение дирекционного угла равно «измеренное» значение дирекционного угла плюс поправка

(4.28)

или после перестановки

(4.29)

Уравнений (4.29) будет столько, сколько измерено углов, т.е. в рассматриваемом случае уравнений. Однако эти уравнения пока никак не связаны с поправками к неизвестным величинам.

Подставим (4.26) в (4.29). Получим:

(4.30)

Обозначим

(4.31)

Это свободный член уравнений поправок. Перепишем (4.30) с учетом (4.31)

(4.32)

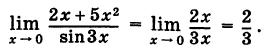

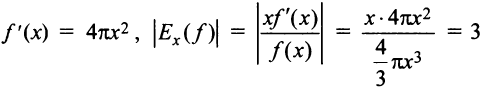

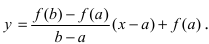

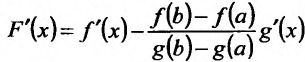

Перейдем в (4.32) от к

и

, используя дифференциальную формулу дирекционного угла

(4.33)

Введем обозначения

Запишем уравнения (4.32) с учетом (4.33) и (4.34). Получим

(4.35)

Уравнения (4.35) называются параметрическими уравнениями поправок. Это их окончательный вид перед решением. Число параметрических уравнений поправок будет равно числу наблюдаемых направлений на точку .

Решая уравнения (4.35) по методу наименьших квадратов, т.е. под условием

,

придем к системе из двух нормальных уравнений

Полученные уравнения можно решить методом определителей:

Вычислив поправки и

, по формуле (4.25) вычисляются уравненные значения координат пункта

. Далее по формуле (4.35) вычисляются поправки

, после чего по формуле (4.28) вычисляются уравненные значения «измеренных» дирекционных углов.

Для контроля по координатам пункта путем решения обратной геодезической задачи вычисляются дирекционные углы

:

(4.38)

Вычисленные значения должны практически совпадать со значениями, полученными из формулы (4.28).

Совпадение результатов является заключительным контролем уравнивания.

Скачать с Depositfiles

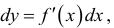

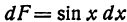

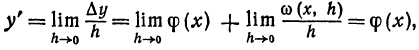

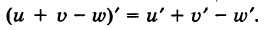

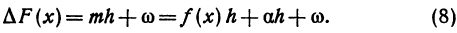

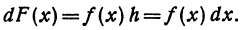

Чтобы

получить аналитические выражения

прогибов и углов поворота сечений,

необходимо найти решение дифференциального

уравнения (1.5).

Интегрируя его

первый раз, получим

. (1.6)

Это выражение определяет закон изменения

углов поворота сечений (касательной)

по длине балки. Уравнение изогнутой оси

получим после повторного интегрирования

. (1.7)

Для вычисления интегралов в выражениях

(1.6) и (1.7), необходимо сначала написать

аналитические выражения изгибающего

момента и жёсткости. Постоянные

интегрирования СиDнаходятся из граничных условий, которые

зависят от способа закрепления балки.

Для уяснения сказанного рассмотрим

примеры:

-

Определим

прогибы и углы поворота сечений балки,

показанной на рис.1.1. Считаем жёсткость

балки постоянной: EJ

= const. Запишем

уравнение изгибающего момента

M

= – MA

+ RA ∙

x = – Pℓ + Px. (a)

Дифференциальное уравнение

. (б)

Интегрируя один раз, получим

. (в)

Интегрируя ещё раз, имеем

. (г)

Так как в заделке прогиб и угол поворота

равны нулю, то для определения постоянных

имеем следующие граничные условия:

-

при

х = 0;

-

при

х = 0υ = 0.

Из уравнений (в) и (г) получим C

= D = 0.

Очевидно, что наибольший прогиб имеет

место под силой (см.рис.1.1). Подставив х

= ℓв уравнение (г), найдём

.

Знак «–» говорит о том, что перемещение

происходит вниз (в отрицательном

направлении оси υ).

-

Определим прогибы и углы поворота

сечений двухопорной балки постоянного

сечения, нагруженной равномерно

распределённой нагрузкой (рис.1.3).

Рис.1.3

.

.

Так как EJ = const,

;

. (д)

. (е)

На опорах прогиб равен нулю, граничные

условия:

-

при

х = 0υ = 0; -

при

х = ℓυ =

0.

Из первого условия

следует, что D

= 0, из второго

условия:

.Следовательно,

.

Найденные значения СиDподставим в уравнения (д) и (е) и получим

готовые к употреблению уравнения углов

поворота сечений и прогибов:

,

.

Из рис.1.3 видно, что наибольший по величине

угол поворота сечения имеет место на

опоре при х = 0:

;

а

наибольший прогиб в середине пролёта

при х = ℓ/2:

,

.

Из рассмотренных

примеров очевидно, что постоянные

интегрирования С

и D

имеют физический смысл: С

– угол поворота сечения в начале

координат (уравнения (в) и (д)); D

– прогиб в начале координат (уравнения

(г) и (е))

С = EJθ0

, D = EJυ0

.(1.8)

В наших примерах

балки имели по одному участку. В случае

произвольной нагрузки необходимо

составить несколько дифференциальных

уравнений, каждое из которых отвечает

своему участку. Число постоянных равно

удвоенному числу участков. Граничные

условия приведут к системе уравнений,

число которых равно числу постоянных

интегрирования. Однако необходимость

решения системы уравнений сильно

усложняет задачу.

Для балок постоянной жёсткости (EJ

= const)

была предложена такая форма представления

решения дифференциального уравнения,

которая обеспечивает равенство постоянных

интегрирования на границах участков.

При любом числе участков – две постоянных

(1.8).

1.3. Уравнение изогнутой оси по методу начальных параметров

-

Балка с одним

участком

В уравнениях изогнутой

оси (г) и (е), полученных в примерах

предыдущего параграфа, каждая из нагрузок

– сосредоточенная Р

и распределённая q

– умножаются на свой множитель х3/6

(х3/3!)

и х4/24

(х4/4!)

соответственно. Ясно, что сосредоточенный

момент М после двойного интегрирования

должен умножаться на х2/2

(х2/2!).

Удобно записывать функции υ

и θ

в стандартном виде – по методу начальных

параметров, выражая их через перемещения

и нагрузки в начале координат.

Для балки с равномерно распределённой

нагрузкой q = q0и сосредоточенными усилиямиМ0иQ0(рис.1.4)

уравнение изогнутой оси имеет вид:

. (1.9)

Уравнение углов поворота сечения

получается дифференцированием (1.9):

. (1.10)

Рис.1.4

Направления нагрузок М0,

Q0иq0приняты такими, чтобы изгибающий момент

в произвольном сечении на расстояниихот начала координат получился

положительным. Поэтому в формулах (1.9)

и (1.10) стоят знаки «+». Начальные параметрыEJυ0иEJθ0могут быть найдены из граничных условий:

-

при

х = ℓ υ = 0; -

при

х = ℓ θ = 0.

Ещё раз подчёркиваем, что в такой форме

уравнения могут быть записаны для балок

постоянной жёсткости (EJ

= const).

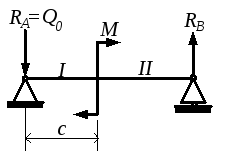

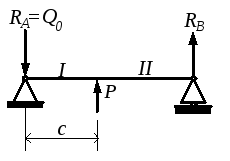

-

Балка с несколькими

участками (с произвольной нагрузкой)

Рассмотрим сначала

балки с двумя участками: на расстоянии

х = с

от начала координат приложен сосредоточенный

момент М

(рис.1.5, а), сосредоточенная сила Р

(рис.1.5,б), начинается распределённая

нагрузка q

(рис.1.5,в). В точке х

= с имеет место

скачок в одной из производных функции

υ

(см. п.1.1):

;

;

.

а б

в

Рис.1.5

Очевидно, что при наличии скачка в любой

производной ординаты упругой линии

получают две ветви с различными

аналитическими выражениями в связи с

тем, что уравнения изгибающего момента

для каждого участка различны. Для балок

на рис.1.5 покажем изогнутую ось (рис.1.6).

Рис.1.6

Уравнение для первого участка может

быть записано по формуле (1.9)

. (а)

По этому уравнению построим упругую

линию. На первом участке она изображена

жирной линией, на втором – пунктирной.

Пунктирная линия не совпадает с истинной

кривой изогнутой оси на втором участке,

которая проведена жирной линией. Не

останавливаясь на доказательстве,

запишем условие сопряжения ветвей

упругой линии:

. (1.11)

где

Nn– скачок вn–й производной.

В соответствии с формулой (1.11) уравнения

изогнутой оси для балок на рис.8.5 будут

следующими:

; (а)

; (б)

. (в)

Слагаемые, расположенные левее знака

|I,IIотносятся к первому и ко второму участкам

балки; а слагаемое, расположенное левее

знака|II,

относится только ко второму участку.

Ясно, что если участков много, то для

каждого последующего записывается свой

«довесок» с соответствующим множителем(х – сi

).Начальные параметры –

перемещенияEJυ0иEJθ0–

находятся из граничных условий. Для

балок на рис.8.5 они следующие:

-

при

х = 0υ = 0; -

при х = ℓυ

= 0.

Из первого условия

следует, что EJυ0

= 0. Из второго

условия можно найти EJθ0

(на шарнирной опоре угол поворота нулю

не равен – см.рис.1.6).

Итак, уравнение изогнутой оси по методу

начальных параметров имеет следующий

вид

где

М0, Q0иq0– усилия

в начале координат;

Мi, Qiиqi– усилия

в произвольном месте балки;

ci– координата

приложения сосредоточенных усилий или

координата начала распределённой

нагрузки.

Уравнение углов

поворота сечений получается

дифференцированным (1.12):

. (1.13)

При выводе уравнений (1.12) и (1.13) считали,

что распределённая нагрузка действует

от точки х = с до конца балки. Если

такая нагрузка действует на участке отх = с1до х = с2,

то её можно рассматривать как результат

наложения двух нагрузок, показанных на

рис.1.7. В уравнения обязательно добавляются

слагаемые, учитывающие действие

компенсирующей нагрузки.

Рис.1.7

Рассмотрим пример. На рис.1.8 изображена

балка с произвольной нагрузкой, имеющая

четыре участка. Запишем для неё уравнение

изогнутой оси, приняв начало координат

на левом конце

Рис.1.8

Начальные параметры здесь не равны нулю

и могут быть найдены из граничных

условий:

-

при

х = 2υ = 0; -

при

х = 8υ = 0.

Придётся решить систему уравнений

Разграничительные линии показывают,

какие слагаемые формулы необходимо

учитывать при записи граничных условий

или при подсчёте перемещения в какой-либо

точке балки. Учитываются только те

слагаемые, у которых множитель (x

– ci

)> 0.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

0

Дифференциальный угол движения не регулируется. Если он не определен, то имеет место искривление подвесок передних колес.

Эта статья доступна на болгарском, белорусском, украинском, сербском, хорватском, румынском, польском

Поделитесь информацией:

Предыдущие статьи

Отрицательный радиус качения колес

Продольный наклон колёс

Развал колес

Схождение колес

Установка передних колес

Демонтаж и монтаж насоса гидравлического усилителя рулевого привода

Колонка рулевого управления с регулировкой высоты

Монтаж и демонтаж гидравлических частей рулевого механизма с усилителем

Регулировка натяжения клинового ремня насоса гидравлического усилителя рулевого привода

Регулировка свободного хода рулевого колеса

Следующие статьи

Регулятор тормозного нажатия

Ссылка на эту страницу в разных форматах

HTMLTextBB Code

Комментарии посетителей

Еще нет комментариев

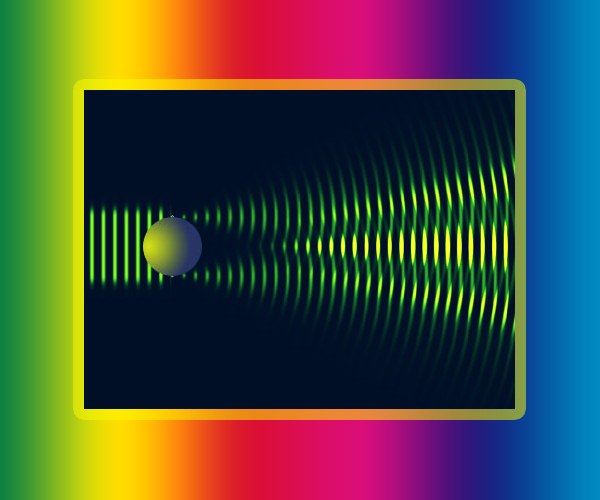

Как определить угол дифракции

Световые волны отклоняются от своего прямолинейного пути при прохождении через малые отверстия или мимо таких же малых препятствий. Это явление возникает, когда размеры препятствий или отверстий сравнимы с длиной волны, и называется дифракцией. Задачи на определение угла отклонения света приходится решать чаще всего применительно к дифракционным решеткам — поверхностям, в которых чередуются прозрачные и непрозрачные участки одинаковых размеров.

Инструкция

Выясните период (d) дифракционной решетки — так называют суммарную ширину одной прозрачной (a) и одной непрозрачной (b) ее полос: d = a+b. Эту пару обычно называют одним штрихом решетки, а измеряют в количестве штрихов на один миллиметр. Например, дифракционная решетка может содержать 500 штрихов на 1 мм, и тогда d = 1/500.

Для вычислений имеет значение угол (α), под которым свет падает на дифракционную решетку. Он отсчитывается от нормали к поверхности решетки, а в формуле участвует синус этого угла. Если в исходных условиях задачи сказано, что свет падает по нормали (α=0), этой величиной можно пренебречь, так как sin(0°)=0.

Выясните длину волны (λ) падающего на дифракционную решетку света. Это одна из наиболее важных характеристик, определяющих угол дифракции. Нормальный солнечный свет содержит целый спектр длин волн, но в теоретических задачах и лабораторных работах, как правило, речь идет о точечном участке спектра — о «монохроматическом» свете. Видимой области соответствуют длины примерно от 380 до 740 нанометров. Например, один из оттенков зеленого цвета имеет длину волны, равную 550нм (λ=550).

Прошедший через дифракционную решетку свет отклоняется на разные углы, образуя при этом неоднородную картину распределения с чередующимися максимумами и минимумами освещенности — дифракционный спектр. Каждому максимуму соответствует собственный угол дифракции. Выясните: угол которого максимума (k) требуется рассчитать. Отсчет ведется от нулевого — центрального — уровня. Например, условия могут требовать расчета искомой величины для второго (k=2) максимума дифракционного спектра.

Воспользуйтесь формулой, связывающей длину волны падающего на дифракционную решетку света с углом дифракции (φ) максимумов определенного порядка: d*(sin(φ)-sin(α)) = k*λ. Выведите из нее определение угла φ — у вас должно получиться такое равенство: φ = arcsin(sin(α)+(k*λ)/d). Подставьте определенные на предыдущих шагах значения в эту формулу и произведите расчеты.

Войти на сайт

или

Забыли пароль?

Еще не зарегистрированы?

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Содержание:

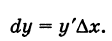

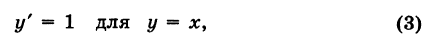

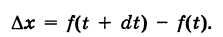

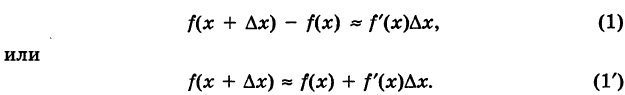

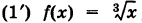

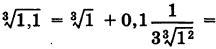

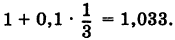

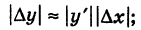

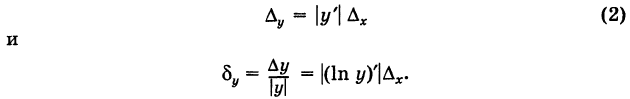

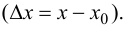

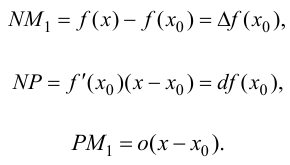

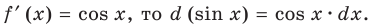

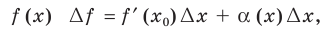

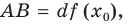

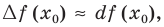

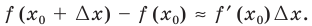

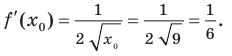

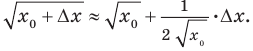

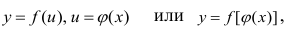

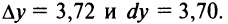

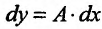

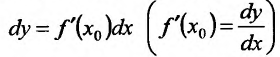

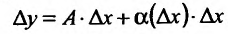

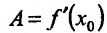

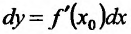

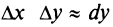

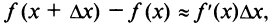

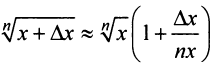

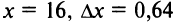

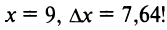

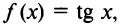

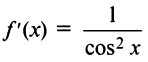

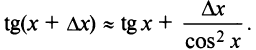

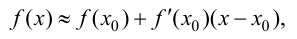

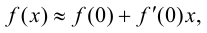

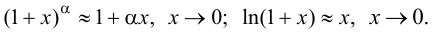

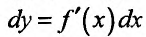

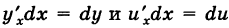

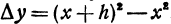

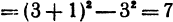

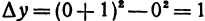

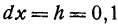

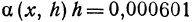

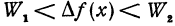

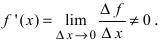

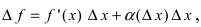

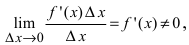

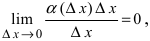

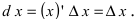

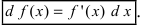

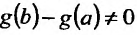

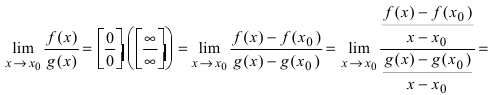

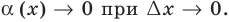

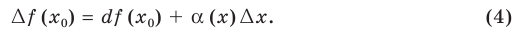

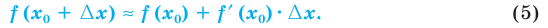

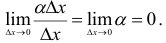

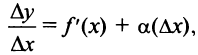

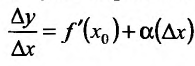

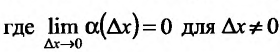

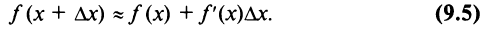

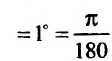

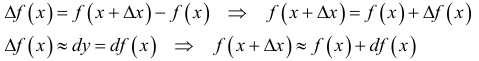

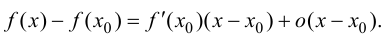

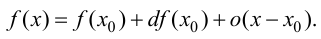

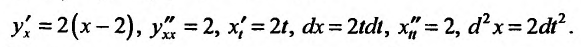

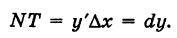

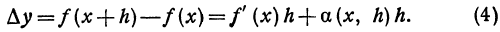

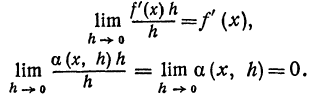

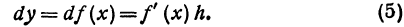

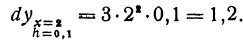

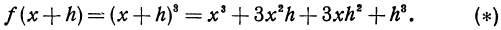

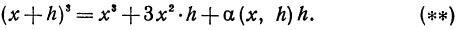

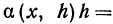

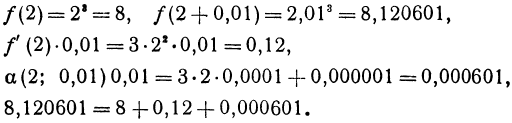

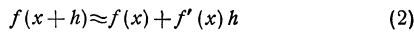

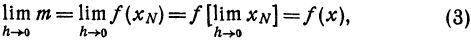

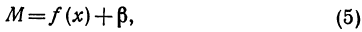

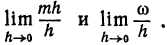

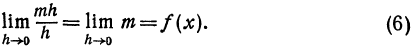

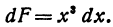

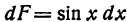

Пусть функция

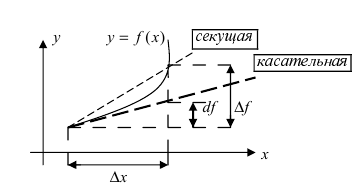

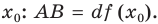

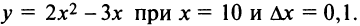

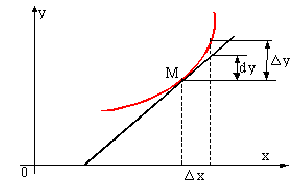

Рассмотрим геометрический смысл дифференциала. На рис. 12.1

Исходя из того, что

С геометрической точки зрения,

При нахождении дифференциала функции

Это равенство справедливо для любой функции. В частности, для функции

Подставляя

Найденное равенство является основанием для нахождения дифференциала функции.

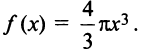

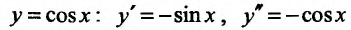

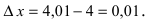

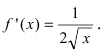

Пример:

Найдите

Решение:

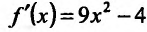

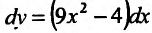

Поскольку

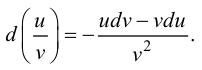

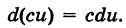

Обоснуем, например, правило 2:

В этом равенстве первое слагаемое правой части является дифференциалом функции, следовательно,

Учитывая, что

- Дифференциал функции

является главной частью приращения функции.

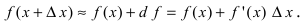

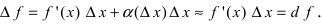

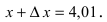

С геометрической точки зрения (см. рис. 12.1), при

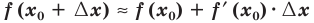

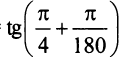

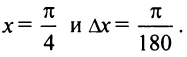

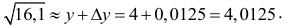

Последнее равенство используется для разных приближенных вычислений функций в тех случаях, когда

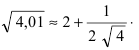

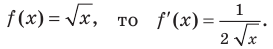

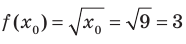

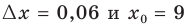

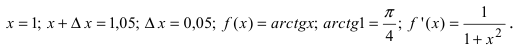

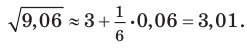

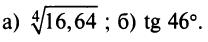

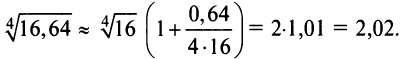

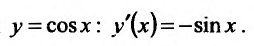

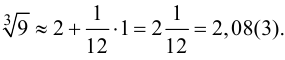

Пример:

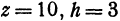

Пользуясь формулой (5), найдите приближенное значение

Решение:

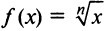

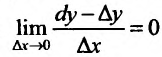

Если рассмотреть функцию

Комментарий:

При вычислении значения

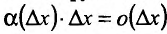

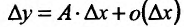

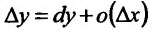

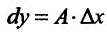

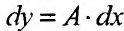

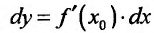

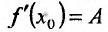

Понятие о дифференциале функции

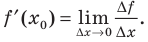

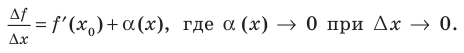

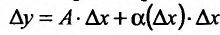

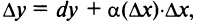

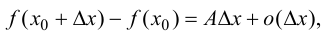

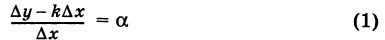

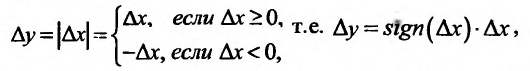

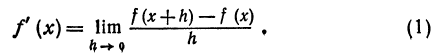

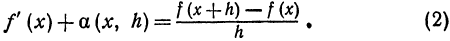

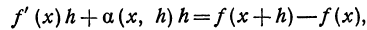

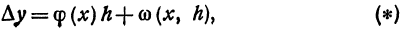

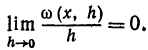

Пусть имеем некоторую дифференцируемую функцию

Приращение

где коэффициент пропорциональности k не зависит от

будет бесконечно малым при

называется дифференциалом функции у в точке х (здесь буква d — знак дифференциала). В этом случае, как следует из соотношения (1), справедливо равенство

где

Иначе говоря,

Определение: Дифференциалом функции называется величина, пропорциональная приращению независимой переменной и отличающаяся от приращения функции на бесконечно малую функцию высшего порядка малости по сравнению с приращением независимой переменной.

Слагаемое k

Пример:

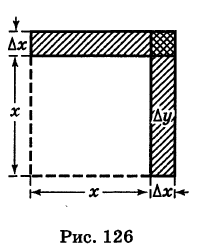

Пусть функция

Первое слагаемое суммы, стоящей в правой части последнего равенства, очевидно, является главной линейной частью приращения функции при

На рис. 126 приращение

Сформулируем теорему единственности дифференциала:

Теорема: Данная функция может иметь только один дифференциал.

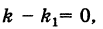

Доказательство: В самом деле, пусть функция у = f(x) имеет два дифференциала:

где

и, следовательно, при

Переходя к пределу при

т. е.

Из определения дифференциала непосредственно следует: дифференциал функции отличается от приращения этой функции на величину высшего порядка малости по сравнению с приращением независимой переменной. Этим обстоятельством часто пользуются при приближенных вычислениях.

Пример:

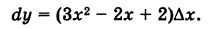

Пусть

Решение:

Имеем

Первое слагаемое, стоящее в правой части последнего равенства, очевидно, является главной линейной частью приращения функции. Следовательно,

Полагая х = 1, получим следующую таблицу:

Отсюда ясно видно, что доля дифференциала dy в приращении

Подробное объяснение понятия дифференциала функции:

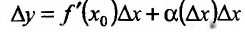

Пусть функция у = f(x) дифференцируема на отрезке

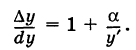

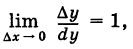

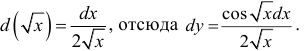

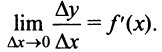

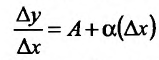

Отношение

Отсюда

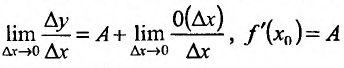

Таким образом, приращение функции

Так как в общем случае

Второе слагаемое — величина бесконечно малая высшего порядка относительно

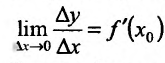

Итак, если функция у = f(x) имеет производную

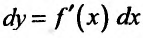

Найдём дифференциал функции у = х.

Следовательно, производную

Очевидно, что задача нахождения дифференциала равносильна задаче нахождения производной, поэтому большинство теорем и формул, относящихся к производным, сохраняют свою силу и для дифференциалов.

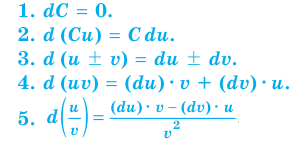

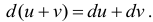

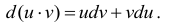

Свойства дифференциала:

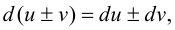

- Дифференциал суммы двух дифференцируемых функций

равен сумме дифференциалов этих функций:

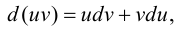

- Дифференциал произведения двух дифференцируемых функций

и

определяется формулой:

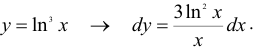

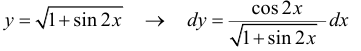

Пример:

Пример:

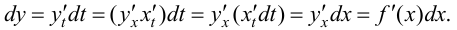

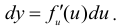

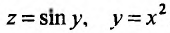

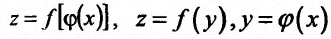

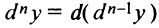

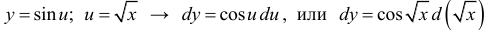

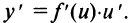

3. Дифференциал сложной функции. Пусть

Форма дифференциала не зависит от того, является аргумент функции независимой переменной или функцией другого аргумента. Это важнейшее свойство дифференциала называется инвариантностью формы дифференциала.

Пример:

но

Дополнительный разбор дифференциала функции:

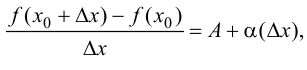

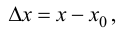

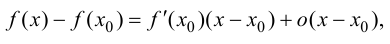

Пусть функция

На основании теоремы о связи бесконечно малых величин с пределами функций можно записать

где

Таким образом, приращение функции

(см. замечание в § 6.3)

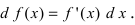

Определение. Дифференциалом функции называется главная, линейная относительно Ах часть приращения функции, равная произведению производной на приращение независимой переменной

Пример:

Найти приращение и дифференциал функции

Решение:

Приращение функции

Пример:

Найти дифференциал функции

Решение:

т.е. дифференциал независимой переменной равен приращению этой переменной. ►

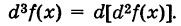

Поэтому формулу для дифференцирования функции можно записать в виде

откуда

Определение дифференцируемости функции, её дифференциала. Геометрический и физический смысл дифференциала

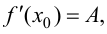

Пусть функция y=f(x) определена на интервале (а, b) и

Определение 12.1.1. Пусть функция y=f(x) определена в некоторой окрестности точки

где А — постоянная величина, не зависящая от х, а

Линейная функция

Если

Если f дифференцируема в точке

что противоречит определению, т.к. мы должны получить

Для тождественной функции у = х:

Связь между дифференцируемостью в точке и существованием производной в этой точке устанавливается следующей теоремой.

Теорема 12.1.1. Для того чтобы функция была дифференцируема в точке

Доказательство. Необходимость. Пусть функция дифференцируема в точке

виде

Считая

Правая (и потому и левая) часть этого равенства имеет предел равный А при

так как

Итак, мы доказали, что если для функции f справедливо представление (12.1.4), то эта функция имеет в точке

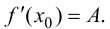

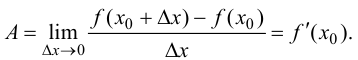

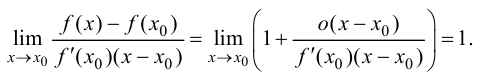

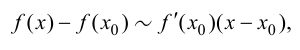

Достаточность. Пусть существует конечная производная

Всякую функцию, имеющую предел в точке можно представить в виде суммы предела и бесконечно малой функции (п. 10.5):

Умножив это равенство на

Из доказательства теоремы следует, что дифференцируемость определяется однозначно. Кроме того, производную

Рассмотрим функцию

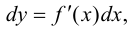

Формула (12.1.3) дает возможность вычислять дифференциалы, зная производные функций. Для этого достаточно производные функций умножить на dx.

Дифференциал, с геометрической точки зрения представляет собой приращение, которое мы получим, если в окрестности рассматриваемой точки

Как видно из рисунка

Мы знаем, что производная пути это величина мгновенной скорости, т.е.

Пример №1

Дана функция

Решение:

1). Для того чтобы найги дифференциал

2). Поскольку

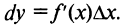

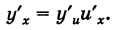

Дифференциал сложной функции

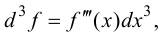

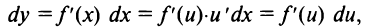

Когда аргумент х дифференцируемой функции у = f(x) представляет собой независимую переменную, для дифференциала dy этой функции справедливо равенство

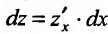

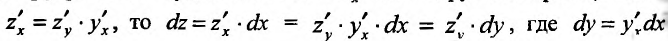

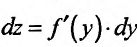

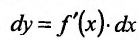

Рассмотрим сложную функцию

Определим dz, предполагая, что z зависит от х. По определению дифференциала будем иметь

Следовательно,

Пример №2

Дана сложная функция

Решение:

Поскольку выражение дифференциала является универсальным. то

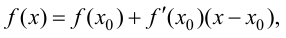

Применение дифференциала в приближенных вычислениях

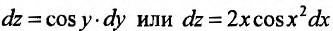

Из изложенного выше следует, что

Чем меньше значение

Пример №3

Вычислить приближенно:

Решение:

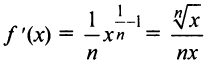

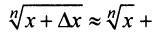

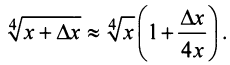

а) Получим вначале приближенную формулу для вычисления корней любой

В данном примере

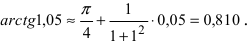

В качестве

б) Полагая

возьмем

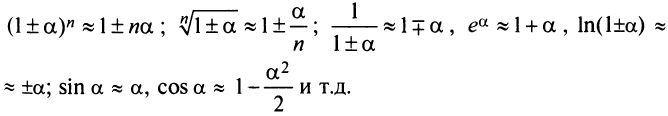

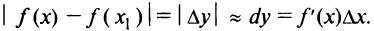

Используя дифференциал, по формуле (9.5) легко получить формулы, часто используемые на практике при

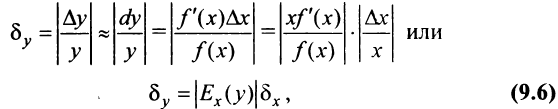

С помощью дифференциала может быть решена задача определения абсолютной и относительной погрешностей функции по заданной погрешности нахождения (измерения) аргумента.

Пусть необходимо вычислить значение данной функции

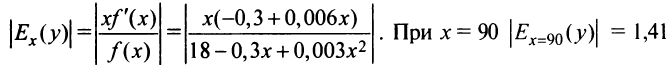

При этом относительная погрешность функции

может быть вычислена (при достаточно малых

где

Пример №4

Расход бензина

Решение:

Найдем эластичность функции (по абсолютной величине).

и по формуле (9.6) относительная погрешность

Пример №5

С какой точностью может быть вычислен объем шара, если его радиус измерен с точностью до 2%?

Решение. Объем шара радиуса

Существенным недостатком применения дифференциала в приближенных вычислениях является невозможность вычисления значений функций с наперед заданной точностью. Этого недостатка лишено использование рядов в приближенных вычислениях (см. § 14.3).

Применение дифференциала в приближенных вычислениях и в экономических исследованиях:

Производные и дифференциалы принадлежат к числу основных научных понятий математического анализа и применяются очень часто в практических приложениях.

Применение дифференциала первого порядка основано на том, что разность между приращением функции и ее дифференциалом является бесконечно малой более высокого порядка малости, чем дифференциал (см. п. 12.1).

Действительно, из рис. 12.1.1 видно, что дифференциал dy сколь угодно мало отличается от приращения функции

Указанное обстоятельство позволяет с большой степенью точности заменять приращение функции ее дифференциалом, т.е.

Отношение

Формула (12.3.1) позволяет вычислить приближенное значение функции, соответствующее приращенному значению аргумента, если известно её значение в некоторой точке и значение производной в этой точке, когда приращение аргумента является достаточно малым.

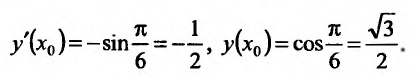

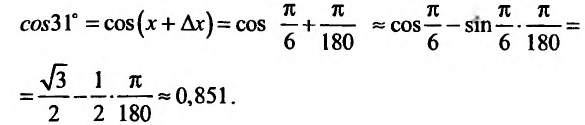

Так, например, для конкретных функций

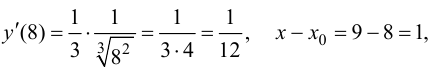

Пример №6

Найти приближенное значение

Вычислим производную функции

Её значение и значение функции в точке

Подставив в формулу (12.3.1) значение функции, её производной и приращения аргумента, вычислим значение cos31°:

Подробное объяснение применение дифференциала в приближенных вычислениях:

Из рисунка 5.1 видно, что дифференциал функции f(х), равен приращению ординаты касательной к кривой у = f(х) в данной точке х.

Также видно, что величина дифференциала функции f(х) при

т.е.

Рисунок 5.1 — Геометрический смысл дифференциала

Пример №7

Вычислить арифметическое значение

Точное (с точностью до 6 знаков после запятой) значение

Дополнительное объяснение применения дифференциала в приближенных вычислениях:

Рассмотрим формулу (6.2):

Откуда

Если пренебречь

а это означает, что в достаточно малой окрестности точки

проведенной к графику функции в этой точке.

Если

Пример:

Пример №8

Вычислить приближенно

Решение.

Рассмотрим функцию

Ответ:

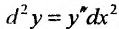

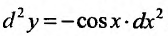

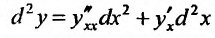

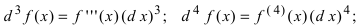

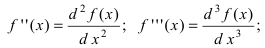

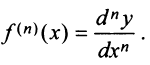

Дифференциалы высших порядков

Пусть функция y=f(x) дифференцируема на некотором интервале (а; b). Ее дифференциал

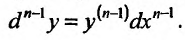

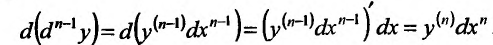

Для дифференциала n-ого порядка справедлива формула:

Докажем это. Для n=1 и n=2 эта формула доказана. Пусть эта формула справедлива для дифференциалов порядка n-1, т.е.

Тогда вычисляя дифференциал от дифференциала

поскольку

Заметим, что формула (12.4.1) справедлива, когда аргумент х является независимой переменной, тогда второй дифференциал независимой переменной равен нулю:

Пример №9

Найти

Решение:

Воспользуемся формулой (12.4.1) для

Дифференциалы высших порядков по зависимым переменным не удовлетворяют формуле (12.4.1).Так. для сложной функции

Видно, что полученная формула существенно отличается от формулы (12.4.1), т.к.

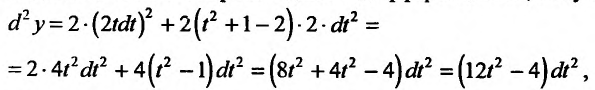

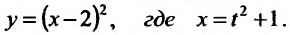

Пример №10

Вычислить дифференциал второго порядка сложной функции

Решение:

Чтобы воспользоваться формулой (12.4.2) для дифференциала второго порядка сложной функции, перепишем её в виде

Подставив значения производных и дифференциалов, получим:

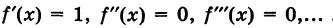

Как определить дифференциал высшего порядка:

Пусть x — независимая переменная, у = f(x) — дифференцируемая функция. Согласно формуле (4) имеем

таким образом, дифференциал функции f(x) есть функция от двух аргументов: х и dx.

В дальнейшем мы будем предполагать, что dx — дифференциал независимой переменной х — имеет произвольное, но фиксированное значение, не зависящее от независимой переменной х и одно и то же для всех рассматриваемых функций.

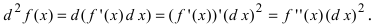

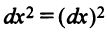

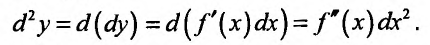

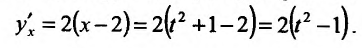

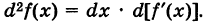

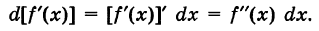

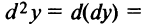

Если dx фиксировано, то df(x) есть некоторая функция от х, пропорциональная производной f'(x), с коэффициентом пропорциональности, равным dx. Может случиться, что эта функция также имеет дифференциал в таком случае последний называется дифференциалом второго порядка (или вторым дифференциалом) функции f(x); а дифференциал, определяемый формулой (1), носит более точное название дифференциала первого порядка (или первого дифференциала).

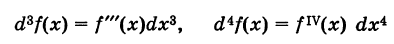

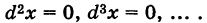

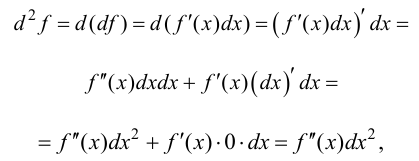

Определение: Дифференциалом второго порядка (или вторым дифференциалом) d2f(x) функции f(x) называется дифференциал от дифференциала первого порядка этой функции, т. е.

Аналогично, дифференциалом третьего порядка (или третьим дифференциалом) d3f(x) функции f(x) называется дифференциал от дифференциала второго порядка этой функции, т.е.

Так последовательно определяются дифференциалы высших порядков.

Выведем теперь формулу для дифференциала второго порядка функции f(x) от независимой переменной х, предполагая, что эта функция дважды дифференцируема, т. е. имеет произврдную второго порядка. Так как

то вследствие формулы (2) имеем

Если х — независимая переменная, то dx, равный Ах, очевидно, не зависит от х, т. е. dx по отношению к переменной х играет роль постоянной. Поэтому в формуле (3) множитель dx можно вынести за знак дифференциала и мы получим

Так как f'(x) снова есть некоторая функция от х, то из формулы (1) следует

Отсюда окончательно находим

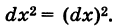

где

Таким образом, получаем теорему:

Дифференциал второго порядка от данной функции равен произведению производной второго порядка этой функции на квадрат дифференциала независимой переменной.

Замечание. Формула (4), вообще говоря, неверна, если х не является независимой переменной, так как здесь dx нельзя рассматривать как множитель, не зависящий от х.

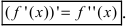

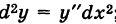

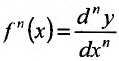

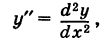

Если положить f(x) = y, то формулу (4) можно переписать так:

т. е. производная второго порядка от данной функции равна отношению дифференциала второго порядка этой функции к квадрату дифференциала независимой переменной.

Если х есть независимая переменная, то аналогично формуле (4) имеем

И т. д.

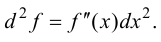

Положим теперь в формулах (4) и (5)

Тогда

Получаем теорему:

Дифференциалы высших порядков от независимой переменной равны нулю.

Подробнее о дифференциалах высших порядков:

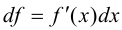

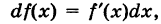

Если рассмотреть дифференциал первого порядка

т. е.

Выполнив аналогичные действия можно получить дифференциал третьего порядка

Следует заметить, что уже дифференциал второго порядка сложной функции не обладает свойством инвариантности формы.

Понятие о дифференциалах высших порядков:

Для дифференцируемой функции у = f(х) согласно (5.1)

Полагаем, что дифференциал независимой переменной имеет произвольное, но фиксированное значение, не зависящее от х. В этом случае dy есть функция х, которая также может иметь дифференциал.

Дифференциалом второго порядка

Аналогично дифференциалом n-го порядка

Дифференциалы второго и более порядков не обладают свойством инвариантности формы в отличие от дифференциала первого порядка.

Геометрический смысл дифференциала

Возьмем на графике функции

Проведем касательную к кривой

т.е. в соответствии с (9.2)

Таким образом, дифференциал функции есть приращение ординаты касательной, проведенной к графику функции

Не следует думать, что всегда

Подробнее о геометрическом смысле дифференциала:

Выясним геометрический смысл дифференциала функции. Рассмотрим график функции у = f(x).

Пусть

Но из геометрического смысла производной следует

Таким образом, имеем теорему:

Дифференциал функции у = f(x) в данной точке х равен приращению ординаты касательной к графику функции в этой точке, когда х получает приращение

Замечание. Приращение функции

1)если график функции вогнут вверх, то

2)если же график функции вогнут вниз, то

Свойства дифференциала

Свойства дифференциала в основном аналогичны свойствам производной. Приведем их без доказательства:

Остановимся теперь на важном свойстве, которым обладает дифференциал функции, но не обладает ее производная.

Рассмотрим теперь некоторые свойства дифференциала, аналогичные свойствам производной.

В дальнейших формулировках мы будем предполагать, не оговаривая этого каждый раз, что все рассматриваемые функции имеют производные, т. е. являются дифференцируемыми.

Дифференциал постоянной

Дифференциал постоянной равен нулю.

Полагая в формуле (4) из у = с и

dc = 0.

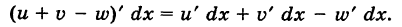

Дифференциал суммы

Дифференциал алгебраической суммы нескольких дифференцируемых функций равен такой же алгебраической сумме дифференциалов этих функций.

В самом деле, если и, v и w — дифференцируемые функции от независимой переменной х, то, например, имеем

Умножая обе части на dx, получаем

Отсюда согласно формуле (4) из выводим

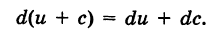

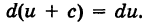

Если две дифференцируемые функции отличаются на постоянное слагаемое, то дифференциалы их равны между собой.

Имеем

Полагая здесь с постоянной и, следовательно, dc = 0, получим

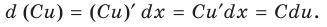

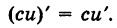

Постоянный множитель может быть вынесен за знак дифференциала.

В самом деле, если с постоянно, то

Умножив обе части этого равенства на dx, получим

или

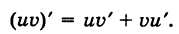

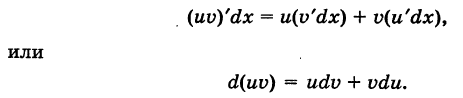

Дифференциал произведения

Дифференциал произведения двух сомножителей равен произведению первого сомножителя на дифференциал второго плюс произведение второго сомножителя на дифференциал первого.

В самом деле, если и и v — дифференцируемые функции от х, то имеем

Умножая обе части на dx, получаем

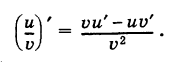

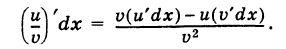

Дифференциал частного

Дифференциал дроби (частного) равен также дроби, числитель которой есть произведение знаменателя дроби на дифференциал числителя минус произведение числителя на дифференциал знаменателя, а знаменатель есть квадрат знаменателя дроби.

Мы имеем

Умножив обе части на dx, получим

Отсюда

Дифференциал сложной функции

Дифференциал сложной функции (функции от функции) равен произведению производной этой функции по промежуточному аргументу на дифференциал этого промежуточного аргумента (обе функции дифференцируемы).

Пусть

Умножив обе части этого равенства на дифференциал dx независимой переменной х, получим

Но

Замечание. Формула (2) по внешнему виду совпадает с формулой (4) из, но между ними есть принципиальное различие: в формуле (4) х естьлезависимая переменная и, следовательно, dx =

Из формулы (2) следует такая теорема.

Независимость вида дифференциала от выбора независимой переменной

Дифференциал функции равен произведению производной этой функции на дифференциал аргумента, при этом безразлично, будет ли этот аргумент независимой переменной или дифференцируемой функцией от другой независимой переменной.

На основании формул для производных получаем соответствующую таблицу для дифференциалов, где и — произвольная дифференцируемая функция.

Инвариантность формы дифференциала

Рассматривая

Тогда дифференциал функции

ибо по формуле (9.2)

Последнее равенство означает, что формула дифференциала не изменяется, если вместо функции от независимой переменной

Однако в содержании формул (9.3) и (9.4) все же есть различие: в формуле (9.3) дифференциал независимой переменной равен приращению этой переменной, т.е.

Понятие о дифференциалах высших порядков

Для дифференцируемой функции

Будем полагать, что дифференциал независимой переменной имеет произвольное, но фиксированное значение, не зависящее от

Дифференциалом второго порядка (или вторым дифференциалом)

Аналогично дифференциалом

Найдем выражение для

Итак,

где

т.е. дифференциал второго (и вообще

и вообще

В заключение отметим, что дифференциалы второго и более высоких порядков не обладают свойством инвариантности формы (или формулы) в отличие от дифференциала первого порядка.

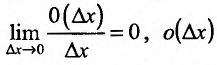

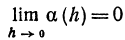

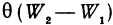

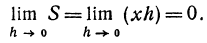

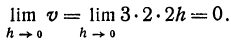

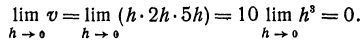

Бесконечно малые величины

1.В этом параграфе чаще всего независимое переменное будем обозначать через

О пределение. Бесконечно малой величиной вблизи

Например,

Бесконечно малые величины при условии, что независимое переменное стремится к нулю, будем называть «бесконечно малыми», не указывая, а только подразумевая условие

Приведем примеры геометрического и физического содержания.

Пример:

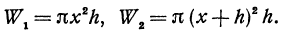

Площадь

Пример:

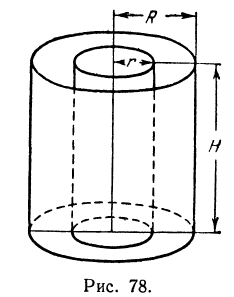

Объема

Пример:

Объем

Пример:

По закону Ома

Пусть дана бесконечно малая величина

Если этот предел существует и равен нулю,то бесконечно малая величина

Если предел равен конечному числу

* — этот предел может зависеть от других переменных, отличных от

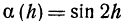

Пример:

Пусть

Пример:

Пусть

Пример:

Пример:

В заключение параграфа рассмотрим функцию

Пример:

Пусть дана функция

Если

Если

Что такое дифференциал

Пусть дана непрерывная функция

Поэтому, если в правой части откинем знак предела, то получим ошибку, величина которой зависит и от

Про ошибку

Это следует из равенства (1). Значит, ошибка

или

В левой части равенства (4) стоит приращение функции

Очевидно, что первый член

Определение дифференциала

Определение: Дифференциал есть та часть приращения функции

Для симметрии записей вводится определение дифференциала независимого переменного.

Определение: Дифференциалом независимого переменного называется его приращение.

Дифференциал независимого переменного обозначается

Операция нахождения дифференциала называется дифференцированием.

Пример №11

Найдем дифференциал функции

Решение:

Так как

Пример №12

Вычислим значение дифференциала функции

Решение:

Так как

Из определения дифференциала функции следует, что дифференциал функции одного переменного является функцией двух переменных. Из формул (5) и (6) следует, что

С этого момента для обозначения производной будем пользоваться и знаком ( )’ и отношением дифференциалов.

Таблица дифференциалов

Таблица дифференциалов функции:

Применение к приближенным вычислениям

Перепишем формулу в следующем виде:

и для начала посмотрим на примере, как будут выглядеть отдельные ее члены при некоторых числовых значениях

Пример №13

Пусть

С другой стороны, применяя формулу (1) и зная, что

Сравнивая формулы

Если бы мы захотели вычислить

Аналогично в общем случае формулу (1) заменяют приближенной формулой, откидывая бесконечно малую высшего порядка, т. е. член

(знак ≈: обозначает приближенное равенство). Эту формулу имеет смысл употреблять только при малых значениях величины

Приведем примеры применения формулы (2).

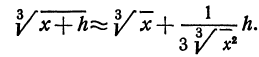

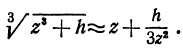

Пример:

Выведем приближенную формулу для вычисления кубического корня. Возьмем

Если положить

Отсюда видно, что если нам известен кубический корень из числа, то для близких чисел можно с удобством воспользоваться выведенной формулой.

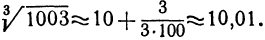

Например, зная, что

Сделаем проверку, возведя 10,01 в куб. Видим, что вместо 1003 получили число 1003,003001, т. е. ошибка меньше 0,005.

Пример:

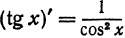

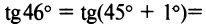

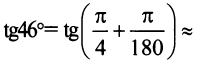

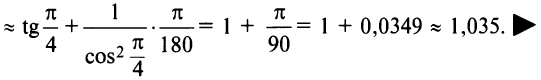

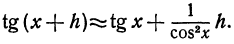

Выведем приближенную формулу для вычисления тангенсов малых углов. Так как

Зная, что

Напоминаем, что здесь

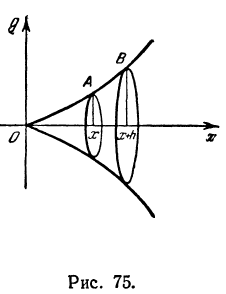

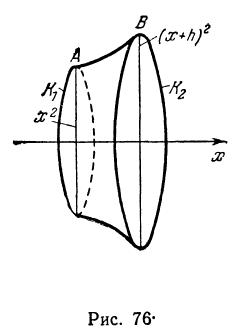

Дифференциал площади криволинейной трапеции

Определение: Криволинейной трапецией называется плоская фигура, ограниченная с трех сторон прямыми, а с четвертой стороны кривой. При этом две прямые параллельны между собой и перпендикулярны третьей, а кривая пересекается с любой прямой, параллельной боковым сторонам, в одной точке.

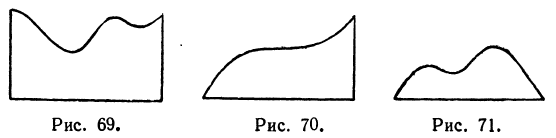

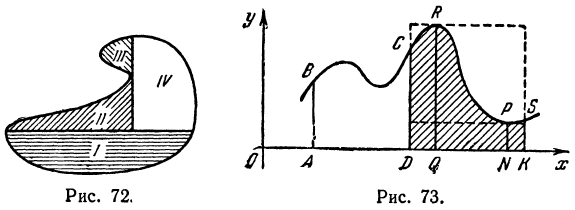

Не исключается случай, когда одна или обе боковые стороны обращаются в точку. На рис. 69, 70, 71 изображены криволинейные трапеции. Все плоские фигуры, с которыми нам придется встречаться, могут быть представлены как совокупность криволинейных трапеций. Например, на рис. 72 фигура разбита на четыре криволинейные трапеции.

Конечная наша цель — определить площадь криволинейной трапеции, но пока эту задачу мы еще не можем решить. Однако мы сумеем найти дифференциал площади криволинейной трапеции. Решим эту задачу, предполагая, что трапеция расположена определенным образом.

Пусть дана криволинейная трапеция

Будем считать, что прямая

Ясно, что площадь криволинейной трапеции

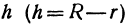

При изменении независимого переменного от величины

Рассмотрим прямоугольник с основанием

Очевидно, что площадь второго прямоугольника

Следовательно, приращение

Величина

Предварительно заметим, что, во-первых, всегда, т. е. при любых значениях

и, во-вторых, если

а это значит, что можно записать (см. начало § 2 этой главы)

где

где

Первый предел находим непосредственно [применяя (3)]:

Чтобы найти второй предел, найдем сначала [используя (4) и (5)]

Так как

Таким образом, установлено, что и

Учитывая все эти рассуждения и применяя равенство (4), можно переписать равенство (1) в виде

В правой части равенства (8) стоят три члена. Каждый из них является бесконечно малым относительно

Применяя результаты, заключаем, что приращение площади криволинейной трапеции равно

Этим результатом мы воспользуемся в следующих главах.

Пример:

Найдем дифференциал площади

Применяя только что полученный результат, будем иметь

Пример №14

Найти производную от площади криволинейной трапеции, ограниченной осью

Решение:

Находим дифференциал этой площади:

Применение дифференциала к различным задачам

Рассуждения не только приводят к понятию дифференциала, но в некоторых случаях позволяют найти производную. Предположим, что приращение некоторой функции представлено в виде

где

Тогда

откуда

т. е.

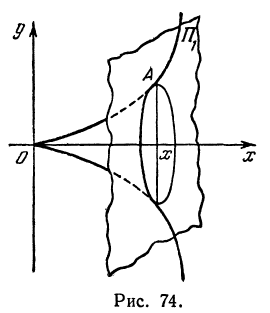

Пример №15

Найти производную от функции

- поверхностью

, полученной от вращения вокруг оси

дуги

, принадлежащей параболе

;

- плоскостью

перпендикулярной оси

и отстоящей от начала координат на расстояние

(рис. 74).

Решение:

Ясно, что объем зависит от величины

Рассмотрим два цилиндра: первый из них имеет основанием

через

Разность объемов

Приращение

где

то член

В этом примере следует обратить внимание на то, что функция

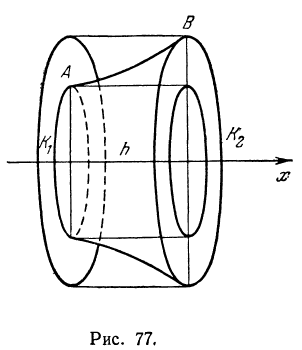

Пример №16

Рассмотрим цилиндрическую трубу, у которой радиус внешней поверхности

Решение:

Будем называть этот объем объемом цилиндрического слоя. Поскольку объем внешнего цилиндра равен

или

Если стенка трубы тонкая, то

или

Второй член, стоящий в правой части равенства

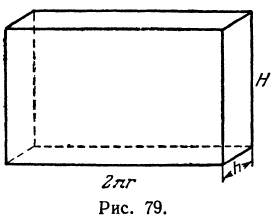

Интересно отметить еще один способ получения этой формулы (рис. 79).

Если разрезать трубку вдоль ее образующей и развернуть на плоскость, то получим «почти» прямоугольный параллелепипед с измерениями

Дифференциал функции и его свойства и геометрический смысл

Пусть функция

Определение: Главная часть приращения функции, линейная относительно приращения аргумента

Пример №17

Найти дифференциал функции,

Решение:

Используя определение, находим

Если

Пример №18

Получить формулу производной от сложной функции

Решение:

Используя формулу для производной от функции, записанную в дифференциалах, найдем

Дифференциал функции обладает следующими свойствами:

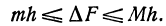

Выясним геометрический смысл дифференциала функции (Рис. 73):

Рис. 73. Геометрический смысл дифференциала.

Из рисунка видно, что дифференциал функции с геометрической точки зрения описывает приращение касательной при приращении аргумента

Применение дифференциала функции

Пусть дана функция у = f(x), тогда при приращении аргумента

Замечание: Полученное приближенное равенство тем точнее дает значение функции в приращенной точке, чем меньше приращение аргумента.

Пример №19

Вычислить

Решение:

В данном примере задана функция

Пример №20

Вычислить

Решение:

В этом примере

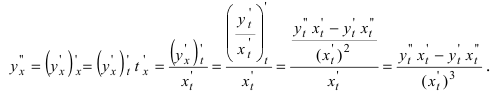

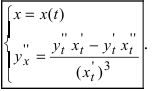

Дифференциалы и производные высших порядков

Пусть дана функция

Определение: Дифференциал от первого дифференциала функции называется вторым дифференциалом функции:

Определение: Производная от первой производной функции называется второй производной функции, т.е.

Пример №21

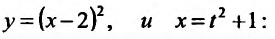

Вывести формулу второй производной от параметрически заданной функции.

Решение:

Воспользуемся формулой:

Замечание: Отметим, что обозначение производной, начиная с четвертой, берется в скобки.

Замечание: Производные высших порядков могут быть записаны в виде

Пример №22

Найти второй дифференциал функции

Решение:

Используя формулу для второго дифференциала, найдем вторую производную от заданной функции

Пример №23

Найти n-ую производную от функции

Вычислим последовательно первую

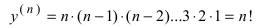

Определение: Произведение чисел от 1 до n, равное n!, называется факториалом.

Пример №24

Найти n-ую производную от функции

Решение:

Вычислим последовательно первую

Основные теоремы дифференциального исчисления

Теорема Ферма

Рассмотрим ряд важных теорем, которые полезны при исследовании функции.

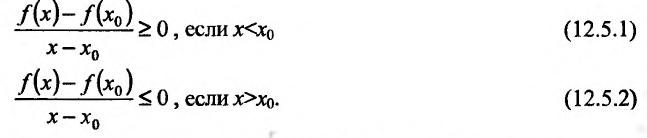

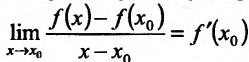

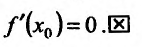

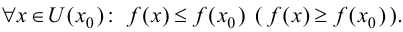

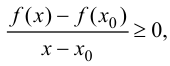

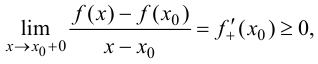

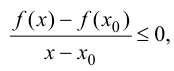

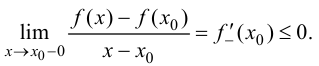

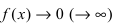

Теорема 12.5.1. (теорема Ферма). Пусть функция f(x) определена на некотором интервале (а. b) ив точке

Доказательство: Пусть для определенности функция f принимает в точке

Предположим, что в точке

Тогда из неравенства (12.5.1) следует, что производная справа

Геометрически, теорема Ферма означает, что если в точке

Заметим, что если функция f определена на отрезке

Например, функция у=х на отрезке [0, 1] достигает наибольшего и наименьшего значений в точке х=1 и х=0 (рис. 12.3) и в этих двух точках производная не обращается в нуль, хотя производная в этих I очках существует.

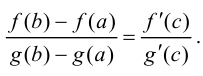

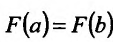

Теорема Ролля

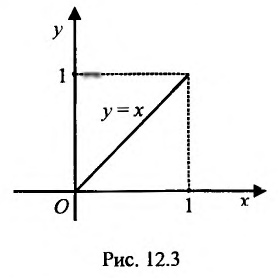

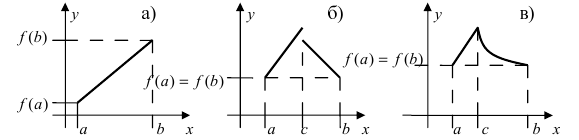

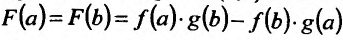

Теорема: Пусть дана функция f(х), которая

- непрерывна на сегменте [a; b];

- дифференцируема на открытом интервале (a; b);

- на концах сегмента принимает равные значения

Тогда существует хотя бы одна точка

Доказательство: Геометрический смысл теоремы Ролля состоит в том, что внутри сегмента

Рис. 74. Геометрический смысл теоремы Ролля.

В силу того, что функция f(х) непрерывна на сегменте

Вычисляя пределы от полученных неравенств при

Так как производная функции в точке с не может быть одновременно и положительной, и отрицательной, то в этой точке она равна нулю, т.е.

Замечание: Для выполнения теоремы Ролля важны все три вышеперечисленных условия. Приведем примеры нарушения одного из условий теоремы Ролля

Рис. 75. Примеры нарушения одного из условий теоремы Ролля. В случае а) значения функции на концах не равны между собой; в случае б) функция терпит разрыв первого рода в точке с; в случае в) функция не дифференцируема в точке с.

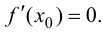

Определение: Точки, в которых первая производная функции равна нулю, называются критическими (стационарными или подозрительными на экстремум).

Теорема: (теорема Ферма). Необходимым условием существования экстремума в точке л- функции f(х), которая непрерывна на сегменте [a; b] и дифференцируема на открытом интервале (a; b), является обращение в нуль в этой точке первой производной функции,

- Заказать решение задач по высшей математике

Дополнительное объяснение теоремы Ролля:

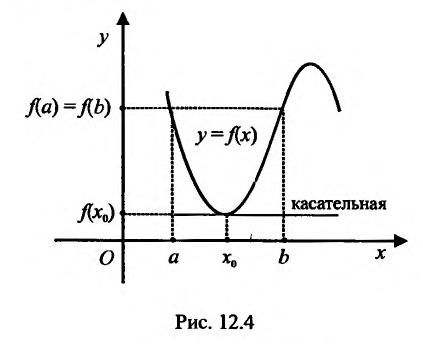

Теорема 12.6.1. (теорема Ролля) Пусть функция f(x) непрерывна на отрезке

=f(b). Тогда внутри отрезка найдется точка , такая, что значение производной в этой точке равно нулю:

Доказательство. Согласно теореме 10.9.2 непрерывная на отрезке

В случае, когда М >m и

Геометрический смысл этой теоремы хорошо иллюстрируется на следующем рисунке (рис. 12.4): по теореме Ролля существует хотя бы одна точка интервала (а,b), в которой касательная к графику функции будет параллельна оси абсцисс, поскольку в этой точке производная равна нулю.

Отметим, что все условия теоремы существенны, при невыполнении хотя бы одного из них утверждение теоремы неверно.

Теорема Ролля является частным случаем теоремы Лагранжа

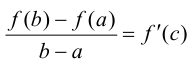

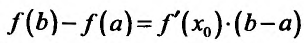

Теорема Лагранжа

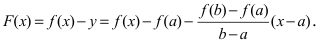

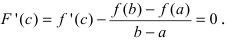

ТЗ. Пусть функция f(х) непрерывна на сегменте [a; b] и дифференцируема на открытом интервале (a; b). Тогда существует хотя бы одна точка

Доказательство: Геометрический смысл теоремы Лагранжа состоит в том, что внутри сегмента [a; b] есть, по крайней мере, одна такая точка с, в которой касательная к графику функции f(х) параллельна секущей, соединяющей крайние точки графика функции (Рис. 76):

Рис. 76. Геометрический смысл теоремы Лагранжа.

Составим уравнение секущей AВ, угловой коэффициент которой равен

Дополнительное объяснение теоремы Лагранжа:

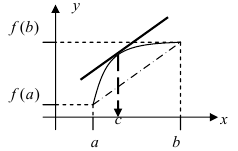

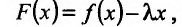

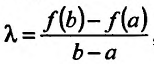

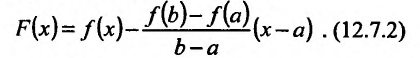

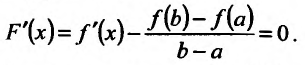

Теорема 12.7.1. (Теорема Лагранжа) Пусть функция f(x) непрерывна на отрезке

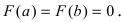

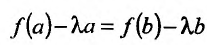

Доказательство. Введем на отрезке

где число X выберем таким образом, чтобы

тогда функция F(x) примет вид;

Эта функция удовлетворяет условиям теоремы Ролля: она непрерывна на отрезке

Откуда следует, что

Формулу (12.7.1) называют формулой Лагранжа или формулой конечных приращений.

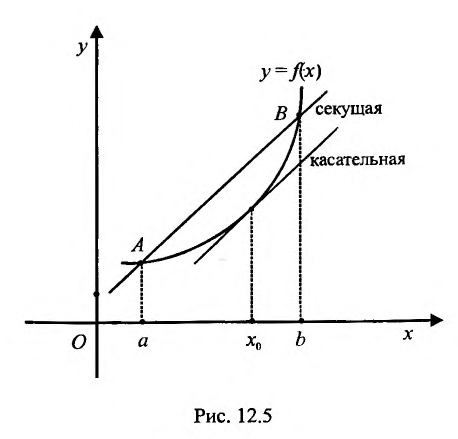

Геометрическая интерпретация теоремы Лагранжа приведена на рис. 12.5.

Заметим, что отношение

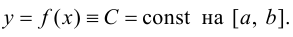

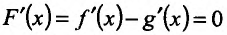

Следствие 12.7.1. Если функция f определена на некотором отрезке, имеет производную, равную нулю во всех внутренних точках и непрерывна на концах отрезка, то она постоянна на рассматриваемом отрезке.

Действительно, каковы бы ни были точки

Но

Следствие 12.7.2. Если две функции f и g дифференцируемы во всех внутренних точках некоторого отрезка и

Действительно, функция

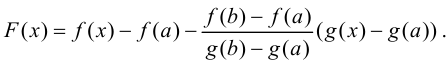

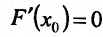

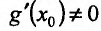

Теорема Коши

Теорема 12.8.1. (Теорема Коши) Пусть функции f и g определены, непрерывны на отрезке

Доказательство’. Заметим, что так как функция g удовлетворяет теореме Лагранжа, то на интервале

Поскольку

Введем на отрезке [а,Ь] вспомогательную функцию F(x):

Эта функция непрерывна на отрезке [а;b] как разность непрерывных функций, дифференцируема на интервале (а,b) и на концах отрезка принимает значения

Учитывая, что

Теорема Коши является обобщением теоремы Лагранжа для случая когда х = g(x).

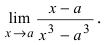

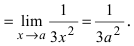

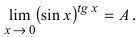

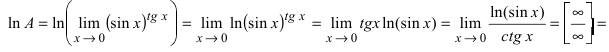

Правило Лопиталя

Теорема: Если функции f(х) и g(x) непрерывны на сегменте

Доказательство: Докажем случай, когда при

Замечание: Теорема Лопиталя применяется только для раскрытия неопределенностей вида

Замечание: При применении правила Лопиталя производная дерется отдельно от числителя и отдельно от знаменателя дроби.

Пример №25

Вычислить

Решение:

Так как

Пример №26

Вычислить

Решение:

Замечание: При необходимости правило Лопиталя применяется повторно.

Пример №27

Вычислить

Решение:

В данном примере имеем дело с неопределенностью

Связь дифференциала функции с производной. Дифференциал независимой переменной

Теорема: Если функция имеет дифференциал, то эта функция имеет также и производную.

Доказательство: В самом деле, пусть дана некоторая функция у = f(x) и пусть

есть дифференциал этой функции. Согласно формуле (2), приращение

где

т. е. производная у’ существует и равна величине k.

Следствие. Дифференциал функции равен произведению производной этой функции на приращение независимой переменной, т. е.

Теорема: Если функция имеет производную, то эта функция имеет также и дифференциал.

Доказательство: Пусть функция

Отсюда

следовательно,

В сумме (2) первое слагаемое

Теорема доказана.

Замечание. Теперь понятно, почему функция от одной независимой переменной, имеющая производную, называется дифференцируемой.

До сих пор мы пользовались понятием дифференциала функции. Введем понятие дифференциала независимой переменной.

Определение: Под дифференциалом независимой переменной понимается дифференциал функции, тождественной с независимой переменной, т. е. функции у = х. Так как

то согласно формуле (1) имеем

т. е. дифференциал независимой переменной равен приращению этой независимой переменной.

Пользуясь этим последним свойством, формулу (1) можно переписать в следующем симметричном виде:

Итак, дифференциал функции равен произведению производной этой функции на дифференциал независимой переменной.

Разделив обе части последней формулы на dx, получим

Иными словами, производная функции равна отношению дифференциала этой функции к дифференциалу независимой переменной.

До сих пор обозначение

сейчас это выражение мы можем рассматривать как обычную дробь с числителем dy и знаменателем dx.

Физическое значение дифференциала

Пусть известен закон движения точки М по оси Ох:

где х — расстояние точки М от начала отсчета О, t — время, причем будем предполагать, что точка М движется в одном и том же направлении. За бесконечно малый промежуток времени dt точка М переместится в точку М’, пройдя при этом путь

Это есть истинное приращение пути.

Дифференциал пути dx согласно формуле (4) из равен

Но

Таким образом, дифференциал пути равен тому фиктивному приращению пути, которое получится, если предположить, что начиная с данного момента времени точка движется равномерно, сохраняя приобретенную скорость.

Например, если спидометр автомобиля показывает 60 км/ч, то шофер, рассчитывая, что за 1 мин пробег машины составит 1 км, фактически вычисляет не приращение пути за 1 мин (которое вследствие неравномерности движения может быть не равно 1 км!), а дифференциал пути.

Приближенное вычисление малых приращений функции

Если

отличается от дифференциала

на величину, бесконечно малую относительно Ах. Отсюда имеем приближенное равенство

Эти равенства весьма полезны при приближенных расчетах. Заметим, что формула (1′) представляет собой линейный член формулы Тейлора.

Пример №28

Найти

Решение:

Полагая в формуле

По таблицам же находим

Рассмотрим еще одну задачу, важную для приближенных вычислений.-

Пример №29

Для данной функции

предельная абсолютная погрешность ее аргумента х равна

Каковы предельные абсолютная

Решение:

Из формулы (1) имеем

следовательно, при

Пример №30

Угол х = 60° определен с точностью до 1°. Как отразится это обстоятельство на синусе угла?

Решение:

Здесь

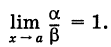

Эквивалентность приращения функции и дифференциала функции

Введем понятие эквивалентных или асимптотически равных бесконечно малых функций.

Определение: Две бесконечно малые функции

Для обозначения равносильности бесконечно малых

Так, например,

при

Заметим, что если бесконечно малые

В самом деле, если

т. е.

Обратно, если разность двух бесконечно малых а и (3 есть бесконечно малая высшего порядка по сравнению с одной из них, то эти бесконечно малые эквивалентны.

Действительно, предполагая, например, что

получаем

В частности, отбрасывая {или прибавляя) от бесконечно малой бесконечно малую высшего порядка, получаем величину, равносильную исходной.

Например, при

Отметим важное свойство эквивалентных бесконечно малых.

Теорема: При нахождении предела отношения двух бесконечно малых данные бесконечно малые можно заменять эквивалентными им (предполагая, что предел отношения последних, конечный или бесконечный, существует).

Доказательство: Действительно, пусть

Переходя к пределу в тождестве (1), получим

Пример №31

Так как при

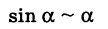

Теорема: Бесконечно малое приращение функции эквивалентно дифференциалу этой функции при всех значениях независимой переменной у для которых производная функции конечна и отлична от нуля.

Доказательство: В самом деле, если функция у = f(x) дифференцируема, то из формулы (2) имеем

где а — бесконечно мало при

Так как согласно условию теоремы при

Следовательно,

т. е. бесконечно малые

Поэтому

Замечание. Вообще, если функция f(x) дифференцируема в точке х = 0, то при

Из формулы (3), в частности, при

а)sin х ~ х;

б)ах — 1 ~ х In а (а > 0);

в)1n(1 + х) ~ х.

Что такое дифференцируемость функции

Определение 6.1. Функция

где

Теорема 6.1. Для того чтобы функция

Доказательство.

Необходимость. Если функция

Достаточность. Если

Умножив обе части равенства на

С учетом теоремы 6.1 и равенства

откуда при

Следовательно, при

где

Определение 6.2. Главная линейная часть приращения функции

Заметим, что если рассмотреть функцию

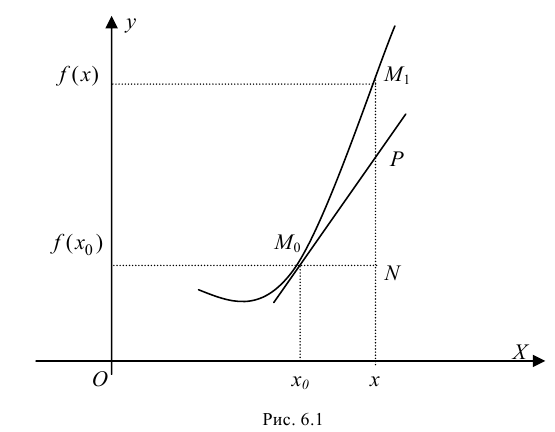

Геометрический смысл дифференциала следует из формулы (6.2), рис. 6.1. Согласно принятым обозначениям:

Дифференциал функции равен приращению

Правила вычисления дифференциала аналогичны соответствующим правилам нахождения производной:

Пусть для функции

Таким образом, форма записи дифференциала сохраняется, если независимую переменную заменить некоторой функцией. Это свойство называется инвариантностью (неизменностью) формы записи дифференциала.

Основные теоремы дифференциального исчисления

Определение 7.1. Функция

Точки локального максимума и минимума называются точками локального экстремума, а значения функции в них — локальными экстремумами функции.

Если функция

Определение 7.2. Точка

Теорема 7.1 (Ферма). Пусть функция

Доказательство.

Пусть в точке

откуда

при

откуда

Существование производной возможно лишь при

Замечание 7.1. В доказательстве теоремы существенно, что

Геометрический смысл теоремы Ферма. Если

Теорема 7.2 (Ролля). Пусть функция

1) определена и непрерывна на отрезке

2) дифференцируема для

3)

Тогда найдется точка

Доказательство. Рассмотрим два случая.

1. Если функция

2. Пусть

Так как

Замечание 7.2. Все условия теоремы Ролля существенны.

Геометрический смысл теоремы Ролля. При выполнении условий теоремы внутри отрезка

Теорема 7.3 (Коши). Пусть заданы функции

1) они определены и непрерывны на отрезке

2) дифференцируемы для

3)

Тогда найдется точка

Доказательство.

Очевидно, что

Введем вспомогательную функцию

Функция

1) определена и непрерывна на

2)

3)

Следовательно, по теореме Ролля, для функции

откуда

Теорема 7.4 (Лагранжа о среднем). Пусть функция

или

Доказательство.

Рассмотрим наряду с функцией

Из последнего равенства легко получается формула (7.1).

Замечание 7.3. Формула Лагранжа (7.1) часто записывается в виде

где

Если в (7.2) принять

Геометрический смысл теоремы Лагранжа о среднем

При выполнении условий теоремы на интервале

Следствие 7.1. Пусть функция

Доказательство.

Пусть

Следствие 7.2. Пусть функции

Доказательство.

Так как функция

Согласно следствию 7.1,

Следствие 7.3. Пусть функция

Доказательство.

Пусть

По теореме Лагранжа

Случай

Правила и формулы дифференцирования

Если

Если производная функции в каждой точке некоторого промежутка положительная, то функция на этом промежутке возрастает.

Если производная функции в каждой точке промежутка отрицательная, то функция на этом промежутке убывает.

Если производная в каждой точке промежутка тождественно равна нулю, то на этом промежутке функция постоянная.

Внутренние точки области определения функции, в которых её производная равна нулю или не существует, называют критическими точками функции.

Критическая точка

Точки минимума и максимума функции называют точками экстремума, а значения функции в этих точках — экстремумами.

Если вторая производная дважды дифференцируемой функции

Если при переходе через точку

Прямая

Прямая

Уравнение наклонной асимптоты:

- Дифференцируемые функции

- Техника дифференцирования

- Дифференциальная геометрия

- Логарифмическая функция, её свойства и график

- Предел функции на бесконечности

- Применение производной к исследованию функции

- Приложения производной

- Производные высших порядков

является главной частью приращения функции.

является главной частью приращения функции.

равен сумме дифференциалов этих функций:

равен сумме дифференциалов этих функций:

и

и  определяется формулой:

определяется формулой:

, полученной от вращения вокруг оси

, полученной от вращения вокруг оси  дуги

дуги  , принадлежащей параболе

, принадлежащей параболе  ;

; перпендикулярной оси

перпендикулярной оси  (рис. 74).

(рис. 74).