Сотрясение головного мозга — черепно-мозговая травма легкой степени тяжести. Сопровождается кратковременными функциональными отклонениями в работе центральной нервной системы.

- Причины сотрясения мозга

- Основные симптомы

- Признаки сотрясения головного мозга различной степени тяжести

- Первая помощь при сотрясении головного мозга

- Диагностика

- Как лечить сотрясение головного мозга?

- Нужно ли лечить сотрясение головного мозга?

Причины сотрясения мозга

Черепно-мозговые травмы классифицируют с учетом продолжительности потери сознания. Сотрясение мозга диагностируют, если потеря сознания длится не более 30 минут. В западной медицине максимальный временной интервал — 6 ч.

Сотрясение головного мозга (СГМ) диагностируют у 80% пациентов с ЧМТ. Чаще всего пострадавшие — это дети, лица молодого и среднего возраста.

Причины:

- удар головой или по голове;

- падение на ягодицы или ноги;

- резкое замедление или ускорение при аварии.

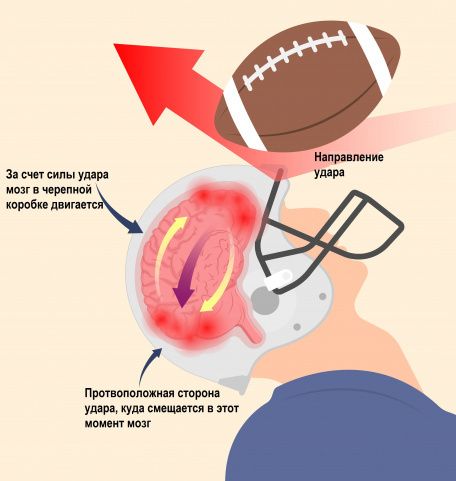

При этих травмах голова резко встряхивается, из-за перепадов давления цероброспинальной жидкости образуется ударная волна. Дополнительно головной мозг ударяется кости черепа.

Основные симптомы

Сотрясение головного мозга — закрытая черепно-мозговая травма, не сопровождается переломом черепа.

Признаки:

- однократная кратковременная потеря сознания, у некоторых пациентов этот симптом может и вовсе отсутствовать, наблюдается лишь оглушенность;

- ретроградная, конградная амнезия — пострадавший не помнить события, которые предшествовали травме;

- тошнота, однократная рвота;

- тахикардия, учащенное дыхание;

- головная боль, головокружение;

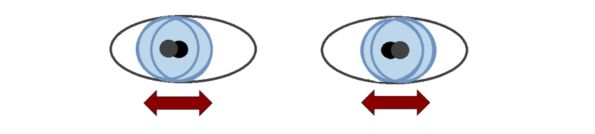

- зрачки сужены или расширены, реакция на свет нормальная;

- слабость;

- нарушение координации, равновесия;

- ощущение жара в голове;

- шум в ушах, двоение в глазах;

- повышенное потоотделение;

- носовое кровотечение;

- артериальное давление неустойчивое;

- поведенческие и эмоциональные симптомы — раздражительность, сонливость, тревожность, слабость, проблемы с засыпанием;

- когнитивные расстройства — заторможенность, замедленная речь, трудности с запоминанием и концентрацией внимания.

Признаки сотрясения головного мозга могут проявиться в течении нескольких суток после травмы.

У детей СГМ чаще всего протекает без потери сознания. Наблюдается повышенная возбудимость, затем ребенок засыпает. После сна отсутствует аппетит, психоэмоциональное состояние нестабильное. Самочувствие улучшается в течении 2–3 дней.

Признаки сотрясения головного мозга различной степени тяжести

В зависимости от тяжести состояния пострадавшего и клинических проявлений, выделяют 3 степени тяжести СГМ:

- Легкой степени. Сознание не нарушено, но наблюдается дезориентация, болит и кружится голова, тошнит в течении 20 минут после травмы. Затем состояние нормализуется. Иногда повышается температура до 37–38 градусов.

- Средней степени. Потеря сознания бывает редко. Наблюдаются все признаки легкой степени тяжести СГМ, но длятся они дольше 20 минут. Иногда возникает кратковременная потеря памяти.

- Тяжелой степени. Основной признак — потеря сознания и ретроградная амнезия. Все признаки сотрясения головного мозга появляются периодически или беспокоят постоянно на протяжении 1–2 недель.

Первая помощь при сотрясении головного мозга

Пострадавшего необходимо уложить, голову приподнять. При потере сознания уложить на правый бок, голову повернуть вниз, согнуть правую руку и ногу. Такая поза позволяет избежать попадания слюны или рвотных масс в дыхательные пути, западения языка.

К месту ушиба приложить холод. Вызвать скорую или обратиться в травмпункт. До осмотра врача пострадавшего желательно не поить и не кормить, давать какие-либо лекарства запрещено.

Диагностика

При сотрясении мозга необходимо обратиться к неврологу. Диагноз ставят на основании сбора анамнеза, информации о травме и продолжительности потери сознания.

Методы диагностики:

- Оценка неврологического статуса. После травмы наблюдается незначительный нистагм, легкая асимметрия рефлексов, шаткость в позе Ромберга. У детей и молодых пациентов — симптом Миринеску-Радовича. Иногда наблюдаются незначительные менингеальные симптомы. Уровень сознания оценивают по шкале комы Глазго, показатели — 14–15 баллов.

- Рентген черепа. Назначают для выявления переломов черепа.

- Офтальмоскопия — осмотр глазного дна для исключения проблем с внутричерепным давлением.

- Электроэнцефалография — методы выявления внутримозговых гематом.

- МРТ, КТ. При сотрясении головного мозга структурные изменения в тканях мозга отсутствуют. Наличие петехиальных кровоизлияний, признаков отека свидетельствует об ушибе головного мозга.

- Лабораторные методы диагностики. Общий анализ крови и мочи, цереброспинальная пункция.

При правильной постановке диагноза неврологические нарушения исчезают через 3–7 дней после травмы.

Как лечить сотрясение головного мозга?

Поскольку негативные последствия черепно-мозговой травмы могут проявиться не сразу, пациентам с сотрясением головного мозга требуется госпитализация.

В первые два дня после травмы показан постельный режим, здоровый сон. Не рекомендуется читать, смотреть телевизор, играть в телефоне или на планшете, слушать музыку в наушниках. Если церебральные повреждения не проявляются, пациента выписывают, дальнейшее лечение проводят амбулаторно.

Медикаментозное лечение требуется не всегда, препараты назначают для купирования неприятных симптомов.

Группы лекарственных средств:

- обезболивающие;

- препараты для купирования головокружения;

- легкие седативные, снотворные средства;

- при СГМ 3 степени назначают ноотропы, сосудистые препараты, антиоксиданты, средства с магнием.

При соблюдении режима и правильном лечении через 1–2 недели наступает полное выздоровления и восстановление трудоспособности. У некоторых пациентов в течении 6–12 месяцев после травмы наблюдается незначительное ослабление памяти и внимательности, головные боли, повышенная восприимчивость к звукам и свету, проблемы со сном.

Нужно ли лечить сотрясение головного мозга?

Многие считают, что СГМ — травма неопасная, достаточно полежать несколько дней дома, к врачу обращаться не нужно. Но негативные посттравматические осложнения могут возникнуть после любой ЧМТ, независимо от степени тяжести.

Возможные осложнения:

- посттравматическая энцефалопатия — следствие частых сотрясений мозга;

- эмоциональная неуравновешенность, приступы агрессии;

- повышенная восприимчивость к инфекциям, спиртным напиткам — часто такие отклонения сопровождаются расстройствами психики;

- неврозы, депрессия, фобии;

- судороги;

- хроническая головная боль, повышенное внутричерепное давление.

У 10% пациентов через несколько дней или месяцев после травмы формируется посткоммоционный синдром. Беспокоит сильная и постоянная головная боль, проблемы со сном, ухудшение концентрации внимания, головокружение, необоснованное беспокойство. При хроническом течении эта патология сложно поддается лечению, для купирования болевого синдрома часто прибегают с к сильнодействующим анальгетикам, что приводит к развитию зависимости.

Редко у пациентов развиваются психозы с расстройством восприятия, галлюцинациями, бредом. Иногда последствием сотрясения мозга может стать деменция.

Чтобы избежать ЧМТ, необходимо соблюдать правила техники безопасности при занятии спортом и на производстве. В автомобиле следует пристегиваться ремнями.

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) является наиболее частой причиной смерти, инвалидности, особенно у детей и молодых людей. Травмы легкой степени (90,7-95,2%) включают в себя сотрясения (83,9-87,6%) и ушибы (16,1-12,4%) головного мозга.

Чаще всего для устранения последствий легких ЧМТ достаточно применения медикаментозной терапии. Поэтому важно узнать, какие лекарства при сотрясении мозга применяют в период стационарного лечения, а какие можно использовать в домашних условиях.

Специфика черепно-мозговых травм

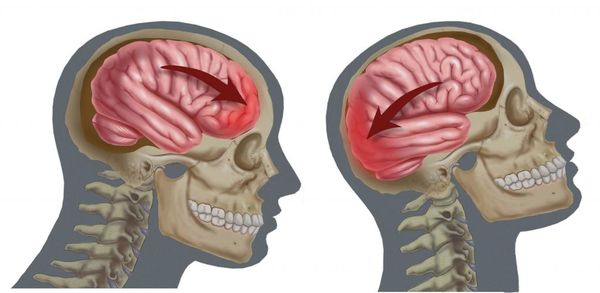

Травма происходит при возвратно-поступательном движении мозга в черепной коробке в случае столкновения с препятствием или удара тупым предметом по незафиксированной голове.

Наиболее частой причиной ЧМТ являются:

- падение и удар головой о твердую поверхность;

- удары по голове в боксе;

- удары головой при столкновении с препятствием в автодорожных происшествиях.

У новорожденных сотрясение могут вызвать интенсивное укачивание, тряска.

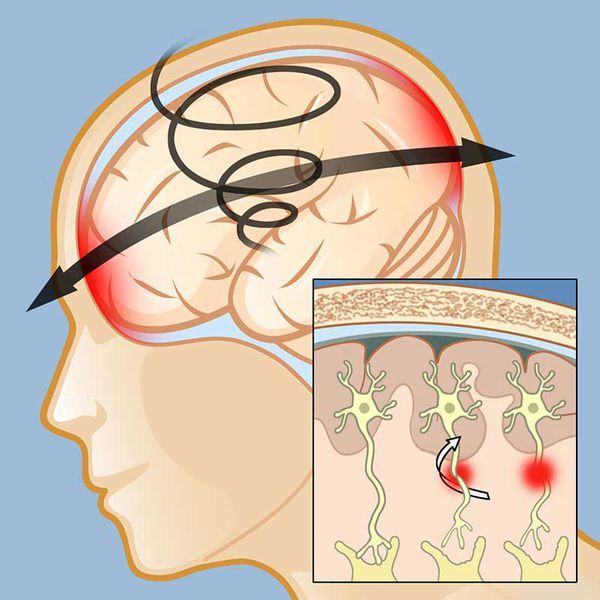

Массивные и незакрепленные большие полушария при столкновении приходят в ротационное движение относительно тонкого ствола мозга, надежно фиксированного корешками нервов к основанию черепа.

При вращении (ротации) происходит повреждение нейронов (ретикулярной формации), активирующих клетки мозговой коры. В результате пострадавший теряет сознание. Еще одно последствие кратковременное повышение внутричерепного давления с перераспределением ликвора.

Особенностью нарушений при травмировании является отсутствие структурных повреждений мозгового вещества. Тем временем в мозге возникает комплекс метаболических расстройств, приводящих к нарушению функции мембран нервных клеток и течения физиологических процессов в нервной ткани.

Отмечаются обратимое повреждение мелких кровеносных сосудов, избирательное разрушение групп нейронов в отдельных областях мозга, обусловленное токсическим воздействием возбуждающих аминокислот (глутаминовой, аспарагиновой).

Симптомы, сопровождающие сотрясение:

- потеря сознания, по продолжительности не превышающая 20-30 минут;

- посттравматическая амнезия продолжительностью 24 часа и менее;

- диффузная головная боль;

- тошнота;

- общая слабость;

- снижение работоспособности;

- головокружение несистемной этиологии;

- отсутствие аппетита;

- нарушение сна;

- заторможенность, медлительность;

- синдром Гуревича-Манна (боль при движении глаз);

- однократная рвота.

Диплопия, нистагм, светобоязнь отмечаются редко и ограничиваются несколькими минутами. Спутанность сознания, нарушение речевой функции, когнитивная дисфункция возможны только при сильной степени повреждения или при повторной ЧМТ.

В остром периоде при внешнем осмотре пострадавшего отмечаются:

- бледность кожного покрова 32%;

- тахикардия 32%;

- брадикардия 24%;

- скачки АД 52%;

- синяки на лице и голове 76%.

Возможно нарушение некоторых рефлексов. В 76% случаев при сотрясении встречается такой редкий симптом, как верхнегубной рефлекс Бехтерева. При других видах ЧМТ он не проявляется.

Симптомы имеют субъективный характер и к моменту госпитализации могут исчезать. В этом и состоит сложность диагностирования травмы. В большинстве случаев признаки быстро регрессируют и об их наличии можно судить только со слов самого пострадавшего или свидетелей происшествия.

Головные боли чаще всего сохраняются не более 1 суток. Сразу после травмы может отмечаться кратковременный судорожный припадок, который не требует специфического противоэпилептического лечения. Но при легком сотрясении этот симптом проявляется крайне редко.

У детей даже легкие формы ЧМТ могут иметь отдаленные последствия, т. к. рост и развитие мозга у них еще не закончились. С другой стороны, ЦНС у детей отличается пластичностью и высокой восстановительной способностью.

Спрогнозировать последствия травмы и выявить тяжесть повреждений возможно только при проведении инструментальных исследований: КТ, МРТ.

Уход за пациентом в домашних условиях

Ведение пациентов ограничивается непродолжительным (от 1-2 до 5-7 суток) помещением в стационар, во время которого проводят инструментальные исследования, сбор анамнеза, симптоматическую терапию. Для купирования симптомов и ускорения регенерации назначают препараты, воздействующие на ЦНС.

Регрессирование симптомов происходит самостоятельно, без применения медикаментов. В отдельных случаях для восстановления требуется от нескольких недель до нескольких месяцев.

У пожилых пациентов выздоровление занимает более длительный период от 3 до 6-12 месяцев.

После выписки из стационара больного отправляют домой под наблюдение родных и близких.

Им перечисляют симптомы, при появлении которых необходимо незамедлительно вернуться в стационар:

- нарастающая головная боль;

- повторная рвота;

- признаки истечения жидкости из носового или ушного прохода, характерные для ликвореи.

Сразу после выписки рекомендуется соблюдать постельный режим, избегать физического и умственного перенапряжения. Щадящий режим необходим в течение 1-2 суток.

Для предупреждения развития осложнений следует избегать:

- тяжелой физической нагрузки;

- занятий спортом;

- просмотра телевизионных передач;

- длительного нахождения за компьютером;

- чтения книг;

- прослушивания музыки в наушниках;

- употребления алкоголя;

- курения.

Родственники должны следить за состоянием травмированного. В большинстве случаев близкие не обращаются к невропатологу для мониторинга состояния после выписки из стационара. Такое невнимательное отношение особенно опасно для детей.

Негативные последствия травмы у них могут проявляться в виде:

- периодически появляющихся головных болей, слабости;

- быстрой утомляемости;

- ухудшения успеваемости в школе;

- эмоциональной лабильности: перепадов настроения, агрессивности, плаксивости.

Для предупреждения осложнений рекомендуется регулярно в течение года после травмы обследоваться у невропатолога.

Лекарственная форма препаратов

Лекарства после сотрясения головного мозга применяют в условиях стационара. Медикаментозное лечение назначает врач, а медперсонал следит за реакцией организма больного. При необходимости скорректировать терапию подбирают другое средство.

Таблетки для перорального приема

Врач рекомендует принимать таблетки при сотрясении мозга из следующих групп:

- обезболивающие;

- спазмолитики;

- для улучшения мозгового кровообращения;

- для устранения метаболических нарушений;

- седативные;

- дегидратирующие;

- антиоксиданты.

Для устранения астенического синдрома показана витаминотерапия.

Жидкость для инъекций

При потере или спутанности сознания применяют инъекционные препараты или растворы для перорального приема. Сразу после травмы больной может испытывать затруднения при проглатывании твердых форм: таблеток, капсул, порошков.

При сильной головной боли, выраженном нарушении мозгового кровообращения, угрозе отека мозга необходимы медикаменты быстрого действия.

Для ускорения терапевтического воздействия применяют препараты в виде растворов для инъекций. Инфузионное введение чаще всего проводится при тяжелой травме. После регрессии симптомов больной может употреблять средства в твердой форме. В комплексном лечении назначают фитопрепараты: можно пить настои лекарственных растений, аптечные настойки.

Средства медикаментозной терапии

В остром периоде обязательно проводится медикаментозная терапия.

Анальгетики и другие обезболивающие

Головная боль встречается практически у всех пациентов с сотрясением.

Для купирования синдрома рекомендуют принимать:

- анальгетики;

- нестероидные противовоспалительные средства (НПВС).

При слабых и средневыраженных, диффузных и эпизодических болевых ощущениях назначают Анальгин или Баралгин. Если боль усиливается, присутствует постоянно, показан прием Пенталгина, Темпалгина, Седалгина.

Если болевой синдром не купируется перечисленными анальгетиками, прописывают НПВС. Их принимают только под контролем врача, т. к. любое лекарство из этой группы способно спровоцировать кровотечение при повреждении сосудов мозга. Также побочными эффектами при приеме анальгетиков могут стать головокружение и снижение АД.

Седативные препараты против тревожности и бессонницы

Неврологические нарушения при сотрясении проявляются в виде расстройства сна, повышенной тревожности. Длительный постельный режим может вызвать у пациента депрессию, мнительность.

Чтобы успокоить и улучшить психоэмоциональное состояние человека, следует давать ему легкие седативные средства:

- Беллоид;

- Ново-Пассит;

- Персен;

- Корвалол;

- Валокордин.

Седативные препараты тоже применяют под контролем врача, т. к. они могут спровоцировать бронхоспазм. При длительном приеме этой группы лекарств отмечаются сбои дефекации из-за устойчивого нарушения перистальтики кишечника.

Транквилизаторы для эмоциональной стабильности

После травмы у пациента могут проявляться повышенная возбудимость, плаксивость, раздражительность. Такое состояние негативно отражается на эффективности терапии.

С целью стабилизации эмоционального состояния невропатолог может назначить транквилизаторы:

- Феназепам;

- Нозепам;

- Адаптол;

- Фенобарбитал;

- Элениум;

- Дормиплант.

Такие медикаменты не рекомендованы детям. При длительном применении могут проявиться побочные эффекты в виде угнетения функций ЦНС. Пожилым пациентам транквилизаторы прописывают в редких случаях и под контролем врача.

Нейротропные средства

К этой группе лекарств относятся:

- ноотропы;

- седативные;

- спазмолитики;

- общетонизирующие и адаптогены;

- снотворные.

При сотрясении преимущественно применяются ноотропные препараты, нормализующие умственную деятельность.

В эту группу входят нейропротекторы, обладающие и другими полезными фармакологическими свойствами:

- противогипоксическим;

- анксиолитическим;

- седативным;

- противосудорожным;

- миорелаксантным.

При травме назначают медикаменты, улучшающие метаболические процессы:

- Пирацетам;

- Циннаризин;

- Глицин;

- Винпоцетин;

- Ноотропил.

Эти препараты можно применять длительное время, т. к. у них практически отсутствуют побочные эффекты.

Мочегонные для рассасывания отеков

Дегидратирующая терапия показана только при угрозе отека мозга.

Для нормализации внутричерепного давления, устранения отеков применяют:

- Диакарб;

- Урегит;

- Фуросемид;

- Верошпирон;

- Лазикс;

- Арифон.

Диуретики нельзя принимать гипотоникам: больной может потерять сознание. Мочегонные не прописывают детям до 12 лет. Даже самые слабые из них назначают с учетом противопоказаний.

Поддерживающие витаминные комплексы

Для сокращения восстановительного периода, поддержания общего состояния, обеспечения организма нутриентами показана витаминотерапия. Витамины принимают как в виде таблеток и капсул, так и инъекционно.

После перенесенного сотрясения показаны витамины:

- В1 (тиамин);

- В6;

- В3 (ниацин);

- фолиевая кислота.

В комплексе с ними назначают магний и фосфор.

Препараты для сосудов

Вазотропные препараты рекомендованы для:

- устранения сосудистого спазма;

- улучшения микроциркуляции;

- нормализации реологических свойств крови;

- предупреждения тромбообразования и кровоизлияния;

- укрепления стенок сосудов.

Показан прием следующих средств для сосудов:

- Вазотропина;

- Теоникола;

- Кавинтона;

- Мексиприма;

- Актовегина.

Лекарства подбирают индивидуально. Например, гипотоникам не рекомендуют пить медикаменты, расслабляющие мышцы стенок сосудов. При сердечно-сосудистой патологии с осторожностью применяют препараты, стимулирующие кровообращение.

Средства против тошноты и головокружений

Ноотропные и вазотропные медикаменты помогают устранить головокружение. Устойчивое вертиго при сотрясении отмечается в редких случаях, поэтому специфические лекарства от головокружения прописывают редко.

К ним относятся:

- Билобил;

- Глицин;

- Папаверин;

- Танакан.

От тошноты можно принимать:

- Драмину;

- Церукал;

- Микрозер;

- Хофитол;

- Коккулин.

Облегчить состояние могут настой мяты или ментоловые пастилки.

Какие препараты допустимо пить при домашнем лечении

Самолечение при сотрясении мозга может привести к тяжелым последствиям, поэтому до осмотра врача нельзя принимать никакие лекарства. После обследования специалист назначит медикаменты, укажет дозировку и продолжительность курса лечения.

В домашних условиях можно принимать успокаивающие настойки валерианы, пустырника. Для улучшения общего состояния разрешено пить адаптогены растительного происхождения, например настойки элеутерококка, женьшеня, лимонника.

Что еще может применяться в особых случаях

При тяжелом сотрясении у пациента могут отмечаться судорожные припадки, требующие применения спазмолитиков, противосудорожных средств. Для сокращения реабилитационного периода показаны физиотерапевтические процедуры, озонотерапия, иглоукалывание, массаж, гидротерапия. Также используют фитопрепараты, гомеопатические лекарства.

Чем лечат детей дошкольного возраста

Детям дошкольного возраста назначают медикаментозное лечение с применением:

- анальгетиков;

- дегидратантов;

- ноотропов;

- седативных средств;

- витаминов;

- антиоксидантов.

Врач подбирает медикаменты в дозировке с учетом возрастных ограничений и противопоказаний.

Дальнейший прогноз при сотрясении

Благоприятный отдаленный результат отмечается у 89-90% пострадавших. У тех, кто был госпитализирован сразу после травмы и соблюдал предписания врача, осложнения составляют менее 2%.

Пациенты стационара более ответственно подходят к соблюдению назначений и рекомендаций врача, в то время как больные, отказавшиеся от помещения в стационар, часто нарушают программу лечения и не соблюдают режим, особенно на фоне быстрого улучшения самочувствия. Поэтому риск развития осложнений у них выше.

Загрузка…

Дата публикации 12 сентября 2022Обновлено 12 сентября 2022

Определение болезни. Причины заболевания

Сотрясение головного мозга (Brain concussion) — это закрытая травма головы, которая проявляется головными болями, головокружением, тошнотой и рвотой.

Мозг — это главный орган нервной системы, контролирующий работу всего организма. Его защищает оболочка черепа, а также твёрдая и мягкая оболочки, между которыми находится цереброспинальная жидкость (ликвор). Она смягчает повреждение мозга при ударе головы [6].

Несмотря на такую защиту, процент травм головного мозга остаётся достаточно высоким. Лидирующую позицию среди них занимает сотрясение [6].

Сотрясение головного мозга не очень опасно по сравнению с другими травмами черепа, так как через 2–3 недели симптомы проходят.

Причины сотрясения мозга

Причиной такой травмы может стать падение, уличная драка, дорожно-транспортное происшествие, занятие определёнными видами спорта (боксом, хоккеем, футболом, фигурным катанием и т. д.).

Также к факторам риска можно отнести пренебрежение правилами безопасности, пожилой и детский возраст.

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы сотрясения головного мозга

Ведущим симптомом сотрясения головного мозга является потеря сознания. Причём чем дольше пациент находится без сознания, тем тяжелее сотрясение. Обычно человек приходит в себя в течение 10 минут [1].

Ещё один важный признак, который помогает определить тяжесть полученной травмы, — потеря памяти. Выделяют три вида так называемой амнезии:

- ретроградная — пострадавший не помнит, что произошло за несколько минут или месяцев до травмы;

- конградная — пострадавший не помнит часть или все события, которые происходили во время острого периода болезни;

- антероградная — после травмы пациент теряет способность запоминать события.

После лечения память восстанавливается. Сначала возвращаются самые яркие эмоциональные впечатления, со временем восстанавливаются и более мелкие детали. Время и объём восстановления памяти зависит от тяжести травмы, а также от некоторых других факторов, например от состояния памяти до травмы [3].

После того как пациент приходит в себя, появляются следующие симптомы:

- давящие боли в голове;

- головокружение, которое усиливается при смене положения тела;

- спутанность сознания, снижение внимания, растерянность, быстрая смена настроения (может возникнуть позже), иногда дезориентация во времени и пространстве;

- затуманивание зрения, расплывчатость, диплопия (раздвоение предметов);

- нистагм (ритмичные движения глаз);

- звон в ушах;

- невнятная речь;

- заторможенность действий;

- тошнота, рвота;

- фото- и фонофобия (повышенная свето- и звукочувствительность);

- быстрая смена цвета кожи от ярко-красного до бледного, слабость, потливость;

- колебание частоты пульса и артериального давления;

- подъём температуры до 37,5 °С [2].

Через несколько дней после травмы или раньше возникают отложенные симптомы:

- сонливость, повышенная утомляемость;

- раздражительность, тревожность с возможным развитием эпизода депрессии (постоянная усталость, апатия и тоска) [2];

- плохой сон.

Симптомы могут проявляться вместе и по отдельности.

Часто клиническая картина сотрясения головного мозга зависит от возраста пострадавшего. Например, младенцы с черепно-мозговой травмой обычно не теряют сознание. В таких случаях следует обращать внимание на бледность кожи лица, заторможенность, беспокойный сон, рвоту и/или срыгивание после еды. Состояние улучшается через 2–3 дня. У детей дошкольного возраста, а также у пожилых людей симптомы смазаны, поэтому иногда потеря сознания может пройти незаметно.

Любая черепно-мозговая травма нуждается в лечении, поэтому после сотрясения, независимо от тяжести симптомов, необходимо проконсультироваться с травматологом.

Патогенез сотрясения головного мозга

В механизме развития черепно-мозговой травмы играют роль сразу несколько теорий. Например, есть теория, в которой основное значение придаётся расстройству обмена веществ, из-за чего нарушается деятельность нейрональных мембран. Это приводит к повреждению нервных волокон и в конечном итоге нарушает работу центральной нервной системы, после чего развиваются симптомы сотрясения.

Эту теорию подтвердило экспериментальное моделирование черепно-мозговой травмы у лабораторных животных.

Однако самыми распространёнными можно считать следующие: теория градиента давления и ротационная теория.

Теория градиента давления

При ударе или ушибе головы развивается деформация черепа, после чего повышается внутричерепное давление, мозг смещается и движение внутри черепа ускоряется. При этом давление повышается на стороне удара, а на противоположной, наоборот, понижается. Это приводит к тому, что в ткани мозга образуются полости и небольшие газовые пузыри.

Отрицательное давление длится тысячную долю секунды, пузыри также быстро регрессируют. Нарушенное равновесие между давлением в сосудах и в окружающей их мозговой ткани повреждает капилляры и мозговые структуры. Происходит так называемый процесс кавитации, который обуславливает появление симптомов при сотрясении головного мозга.

Эта теория является наиболее распространённой.

Ротационная теория

Получила подтверждение в эксперименте. Было установлено, что при ударе или ушибе головы одновременно в 2–3 плоскостях подвижные отделы мозга начинают вращаться, а зафиксированные стволовые отделы — перекручиваются. При этом некоторые участки мозга смещаются относительно друг друга. Всё это повреждает синапсы, нервные волокна и сосуды головного мозга, что приводит к развитию симптомов сотрясения, в том числе отложенных [8][11].

Классификация и стадии развития сотрясения головного мозга

Лёгкая черепно-мозговая травма делится на несколько степеней:

- лёгкая степень — протекает без потери сознания и памяти, с незначительной тошнотой, симптомы проходят в течение получаса;

- средняя степень — проявляется умеренной тошнотой, периодическими головными болями, головокружением, пошатыванием при ходьбе и фотофобией (неприятным ощущением при взгляде на яркий свет);

- тяжёлая степень — характерна утрата сознания до 10 минут, ярко выраженная потеря памяти, сильные головные боли, головокружение, фотофобия, шаткость походки, тошнота, многократная рвота и заторможенность [5].

Осложнения сотрясения головного мозга

Все последствия черепно-мозговой травмы можно разделить на преходящие (краткосрочные) и отдалённые расстройства.

К преходящим можно отнести все симптомы, которые не прошли через месяц после получения травмы головы. Это головные боли, головокружение, пошатывание при ходьбе, слабость, утомляемость, повышенная потливость, снижение настроения или его перепады, плаксивость, раздражительность, плохой сон [10].

К отдалённым последствиям, которые могу развиться через несколько месяцев и даже лет после перенесённой черепно-мозговой травмы, можно отнести:

- Посттравматическую эпилепсию — проявляется потерей сознания, судорогами, прикусом языка, пеной изо рта и упусканием мочи. Риск развития посттравматической эпилепсии зависит от тяжести перенесённой черепно-мозговой травмы и наличия повторных сотрясений головного мозга [13].

- Посткоммоционный синдром — сопровождается утомляемостью, раздражительностью, головокружением, головной болью и апатией. Симптомы усиливаются на фоне психоэмоционального перенапряжения и неправильного режима дня.

- Синдром второго удара — отёк головного мозга. Появляется после повторной черепно-мозговой травмы, когда явления первой ещё не прошли. Проявляется головными болями, головокружением, нарушением речи, тошнотой и рвотой, не приносящими облегчения, снижением остроты зрения, судорогами и потерей сознания разной степени, вплоть до глубокой комы. Отёк головного мозга является неотложным состоянием и требует экстренной госпитализации.

- Синдром внутричерепной гипертензии — проявляется давящими головными болями, тошнотой и рвотой. Эти симптомы возникают ежедневно, могут по несколько раз в день. Иногда усиливаются из-за смены погоды и переутомления.

- Изменения личности — плаксивость, раздражительность, быстрая смена настроения. Обычно такие изменения замечают окружающие, но в тяжёлых случаях пациент также может обратить на это внимание.

Обычно память восстанавливается в течение нескольких недель или месяцев в зависимости от травмы. Однако в некоторых случаях проблемы с памятью остаются. Такие пациенты нуждаются в повторном лечении. В конечном счёте 80 % из них в течение полугода выходят на свой прежний уровень, остальным приходится менять вид деятельности или уменьшить количество рабочих часов [12].

Диагностика сотрясения головного мозга

Сотрясение головного мозга диагностируют на основе жалоб и данных неврологического осмотра.

При обращении к врачу следует подробно объяснить обстоятельства травмы, механизм её получения, а также описать жалобы. Это поможет врачу быстрее поставить верный диагноз и раньше начать лечение.

В первые часы после сотрясения зрачки сильно сужаются или расширяются, также ухудшается реакция на свет. Полное отсутствие реакции говорит о тяжёлом повреждении мозга.

При осмотре зрачков обращают внимание на анизокорию (разницу в диаметре), которая также может указать на сторону поражения. Например, если повреждён левый зрачок, то нарушена работа правого полушария, и наоборот.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика основывается на жалобах пациента, истории болезни, данных осмотра, лабораторных и инструментальных исследований.

При сотрясении головного мозга важно исключить другие, более тяжёлые травмы черепа:

- посттравматическую субдуральную гематому;

- кровоизлияние в подпаутинное (субарахноидальное) пространство;

- переломы костей черепа.

При подозрении на сотрясение головного мозга необходимо провести следующие исследования:

- общий анализ крови и мочи — проводят, если поднялась температура, чтобы исключить другие причины её возникновения;

- краниографию (рентгенографию черепа) в двух проекциях — исключает костно-травматические изменения.

Дополнительно может потребоваться:

- эхоэнцефалоскопия — позволяет заподозрить внутримозговую гематому;

- компьютерная томография (КТ) головного мозга — проводят по показаниям при тяжёлой степени сотрясения головного мозга, по её результатам исключают перелом костей черепа, внутримозговые гематомы и посттравматические кровоизлияния в головной мозг [4][9];

- консультация окулиста — проводит осмотр глазного дна.

При необходимости пациента консультируют другие специалисты: терапевт осматривает пострадавшего с гипертонией или ишемической болезнью сердца, хирург или травматолог — при подозрении на травму внутренних органов и переломы [5][10].

Лечение сотрясения головного мозга

Даже при лёгком сотрясении головного мозга необходима госпитализация в травматологическое отделение. Это позволяет повысить эффективность лечения и улучшить прогноз. Стационарное лечение длится пять суток, после чего пациент проходит амбулаторное лечение у невролога.

Немедикаментозное лечение

В стационаре пациент соблюдает постельный режим. Пострадавший может переворачиваться в постели, сидеть на кровати со свешенными ногами, совершать утренний и вечерний туалет, принимать пищу в постели, однако ему нельзя читать книги, пользоваться мобильным телефоном и компьютером, слушать громкую музыку и смотреть телевизор. Если пациент не соблюдает запрет, симптомы усиливаются и период выздоровления затягивается.

На время лечения пациенту необходимо отказаться от употребления алкоголя, кофе, крепкого чая и энергетиков. При этом в рационе обязательно должны быть гречка, фасоль, яйца, печень, т. е. продукты, содержащие витамины группы В. Также желательно заменить хлеб из муки высшего сорта на хлеб из цельнозерновой муки. Необходимо соблюдать строгий баланс между углеводами, жирами и белками. Усреднённая формула соотношения белков, жиров, углеводов выглядит так:

- белки — 15–20 %;

- жиры — 30 %;

- углеводы — 55–60 %.

Медикаментозное лечение

Лекарства, которые назначают при лечении сотрясения головного мозга, делятся на основные и дополнительные.

К основным относятся:

- обезболивающие — нестероидные противовоспалительные препараты, другие ненаркотические анальгетики;

- препараты, стимулирующие микроциркуляцию и проницаемость капилляров внутреннего уха, а также препараты, которые стабилизируют давление эндолимфы в улитке и лабиринте уха — назначают при головокружении;

- дегидратирующие препараты — против отёков, применяют в течение трёх дней.

Дополнительные:

- сосудистые и метаболические препараты — способ введения зависит от тяжести состояния пострадавшего;

- противорвотные [3][5].

Прогноз. Профилактика

Если соблюдать все рекомендации лечащего врача, вероятность благоприятного прогноза составляет 90 % [10]. В остальных случаях сохраняются проблемы с памятью и резкая смена настроения, которые со временем также сходят на нет [10].

Прогноз также зависит от тяжести травмы и других факторов, в том числе от длительности потери сознания.

При черепно-мозговой травме важно сразу обратиться к врачу, пройти назначенный курс лечения и в течение года наблюдаться у невролога, чтобы снизить риск возможных осложнений.

Профилактика сотрясения мозга

Чтобы предупредить сотрясение головного мозга, необходимо соблюдать следующие правила:

- надевать защитное снаряжение при занятиях экстремальными видами спорта и катании верхом на лошадях;

- соблюдать правила безопасности во время вождения автомобиля — не садиться за руль после приёма алкоголя и седативных препаратов, которые замедляют скорость реакции, использовать ремень безопасности, перевозить детей в специальных детских креслах;

- быть осторожным дома — купить нескользкую домашнюю обувь, вовремя вытирать пролитую на пол жидкость;

- соблюдать осторожность во время ходьбы, особенно зимой — использовать противоскользящие устройства для обуви (различные накладки и наклейки) [10].

Сотрясение мозга

причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Сотрясение мозга – распространенное повреждение головного мозга легкой формы. Оно может провоцировать структурные изменения мозга, сопровождающиеся хроническими головными болями, депрессией, снижением концентрации внимания и другими неприятными признаками. Нередко сотрясение может никак себя не проявлять на протяжении нескольких дней и даже недель, что усугубляет состояние пострадавшего.

Клиники ЦМРТ более 10 лет специализируются на консервативном лечении сотрясении мозга. Центры оснащены современным экспертным оборудованием для точной диагностики, эффективного лечения и реабилитации. Опытные специалисты применяют индивидуальный подход, составляя комплекс лечебных мероприятий, направленных на борьбу с патологией на всех стадиях.

Запишитесь на прием к ортопеду-травматологу

Важно!

Поставить точный диагноз, определив причины и характер заболевания, назначить эффективное лечение может только квалифицированный врач на очном приеме.

Запишитесь к врачу через онлайн-форму на сайте или по телефону

Вы записываетесь на прием к врачу

Вы записываетесь на прием к врачу

Вы записываетесь на прием к врачу

Симптомы сотрясения мозга

Сотрясение мозга характеризуется следующими симптомами:

- потеря сознания;

- головная боль давящего характера даже при незначительном повороте головы;

- головокружения;

- шум в ушах;

- бледность;

- потеря равновесия;

- повышение температуры тела;

- тошнота;

- рвота после травмы;

- затуманенное сознание;

- отсутствие аппетита;

- невозможность сконцентрироваться;

- затруднение в фокусировке зрения;

- двоение в глазах;

- светочувствительность;

- раздражительность;

- повышенная сонливость;

- вялость;

- бессонница;

- плохая память;

- обмороки.

Нарушение сознания длится не более 5 минут. Память после травмы быстро восстанавливается. Рвота наблюдается однократно и имеет мозговой генез. Кроме того, у пациента учащается или замедляется пульс, на некоторое время повышается кровяное давление.

В первые часы после получения сотрясения мозга у человека можно обнаружить сужение или легкое расширение зрачков. В течение первых трех дней может наблюдаться легкое напряжение мышц затылка.

Врачи называют сотрясение головного мозга самой легкой черепно-мозговой травмой. Все происходящие в мозге функциональные изменения обратимы.

Статью проверил

Кученков А.В.

Ортопед • Травматолог • Хирург • Флеболог • Спортивный врач • стаж 25 лет

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 20 Февраля 2023 года

Содержание статьи

Степени сотрясения мозга

Выделяют 3 степени сотрясения мозга:

- легкая – для нее характерны легкий обморок, нормальное состояние спустя 20 минут после повреждения, возможно незначительное повышение температуры тела;

- средняя – дезориентация отмечается более 20 минут, при этом появляется головная боль, головокружение, тошнота. Может возникнуть временная потеря памяти: человек не помнит, что происходило за несколько минут до травмы;

- тяжелая – человек теряет сознание на короткое время и не помнит, что случилось, появляется ретроградная амнезия. Для тяжелой степени характерны нарушение сна, отсутствие аппетита, головная боль, тошнота и повышенная утомляемость. Такие симптомы могут беспокоить на протяжении 7-14 дней.

Причины

Основной причиной сотрясения мозга считается травма головы различного происхождения. Она может быть получена в дорожно-транспортном происшествии, при занятиях спортом, падении в бытовых условиях, на гололеде.

Диагностика

В первую очередь врач выясняет обстоятельства, при которых была получена травма, проверяет психическое состояние пациента, наличие алкогольного опьянения и слушает пояснения свидетелей происшествия. Для определения активности различных участков головного мозга он назначает электроэнцефалографию. Выявить признаки повышенного внутричерепного давления помогает офтальмоскопия. Для оценки состояния сосудов мозга и скорости кровотока них требуется проведение ультразвуковой допплерографии. Изучить состояние глубинных мозговых структур и любые изменения функции коры мозга можно с помощью ЭЭГ.

Для диагностики сотрясения мозга в сети клиник ЦМРТ применяют разные методы:

К какому врачу обратиться

После травмы головы обратитесь к травматологу. Врач проведет осмотр, при необходимости назначит дополнительные исследования, чтобы поставить диагноз.

Лечение сотрясения мозга

Во время лечения ЧМТ пациенту категорически запрещено смотреть телевизор, пользоваться компьютером или телефоном. Мелькание кадров оказывает раздражающее действие на мозг. Также ему прописан постельный режим. Обычно симптоматика сотрясения мозга исчезает через 1-2 суток. В среднем, пациенту следует находиться в условиях стационара около 7 дней. В дальнейшем необходимо амбулаторное долечивание.

Чтобы вылечить сотрясение мозга, врач назначает нейропротекторы. Принимать их следует 2-3 раза в день. Курс лечения включает внутривенное введение антиоксидантов. Для стабилизации работы сосудов используют препараты-корректоры нарушений мозгового кровообращения.

В обязательном порядке больной должен принимать витаминные комплексы, содержащие витамины группы B, фосфор и фолиевую кислоту. При нарушении сна, психических расстройствах и сильных болях рекомендуется прием седативных препаратов.

Нередко после сотрясения мозга человека будут периодически беспокоить головные боли. Чтобы избавиться от боли, разрешается принимать обычные обезболивающие препараты. Также врачи назначают успокоительные лекарства на растительной основе – настойка валерианы или пустырника. В малых количествах полезно пить тонизирующие препараты – элеутерококк, лимонник или женьшень. Запрещено при сотрясении головного мозга употреблять алкогольные напитки, крепкий кофе и наркотические вещества. Для предупреждения осложнений пациенту выписывают ноотропные и вазотропные препараты. Они положительно воздействуют на кровообращение.

Для лечения сотрясения мозга в сети клиник ЦМРТ используют такие методы:

Осложнения

При отсутствии лечения сотрясения мозга спустя полгода человек ощущает сильную головную боль, жалуется на плохую память, постоянную раздражительность и перепады артериального давления. Он начинает реагировать на любые изменения погоды. Распространенным осложнением считается гипертензионный синдром.

У 97% пациентов после сотрясения мозга отсутствуют негативные последствия. В оставшихся 3% случаев могут наблюдаться астенические расстройства. Человек хуже запоминает информацию, у него снижена концентрация внимания, отмечается повышенная тревожность и раздражительность. Также он плохо переносит любые нагрузки, периодически жалуется на головную боль, головокружение, потерю аппетита, бессонницу и другое.

Профилактика сотрясения мозга

Для предупреждения сотрясения мозга следует выполнять простые рекомендации:

- во время верховой езды, катании на роликовых коньках или скейтборде использовать защитные средства головы;

- при езде на автомобиле пристегиваться ремнем безопасности;

- перевозить детей в специальном автокресле;

- укреплять иммунитет;

- предотвратить падения в домашних условиях, своевременно вытирая пролитую на пол жидкость.

Статью проверил

Публикуем только проверенную информацию

Размещенные на сайте материалы написаны авторами с медицинским образованием и специалистами компании ЦМРТ

Подробнее

Понравилась статья?

Подпишитесь, чтобы не пропустить следующую и получить уникальный подарок от ЦМРТ.

Нажимая на кнопку, я принимаю соглашение на обработку моих данных.

Окажем помощь в день обращения

Рекомендуем не начинать лечение без консультации у опытного специалиста!

Тремаскин Аркадий Федорович

Ортопед • Травматолог • стаж 9 лет

Здравствуйте! Будем рады помочь в решении вашей проблемы на очном приеме. Запишитесь прямо на сайте или по телефону

Информация на сайте является ознакомительной, проконсультируйтесь с лечащим врачом

Как правильно восстанавливаться после сотрясения головного мозга?

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) возникает вследствие удара головы, что влечет за собой повреждение мягких тканей, костей и вещества мозга. Важно вовремя начать лечение и не забывать о мерах, которые требуется соблюдать при реабилитации.

Проявляется повреждение мозга непосредственно после полученной травмы или же как следствие наличия и прогрессирования иных патологий. Чтобы функции мозга восстановились полностью, важно своевременно посетить специалиста и следовать всем рекомендациям.

Признаки повреждения мозга

После черепно-мозговой травмы нередко многие люди могут наблюдать ряд признаков:

- недолгая потеря сознания, наподобие оглушения;

- потеря памяти на небольшое время;

- чувство тошноты и рвотные позывы;

- повышенное АД;

- учащенный пульс и дыхание;

- бледный оттенок кожи;

- мигрень, шумы в ушах, боль в голове;

- отсутствие желания поспать, слабость;

- повышенное потоотделение;

- боль в глазах, особенно когда человек пытается прочесть текст;

- зрачки расширены или, наоборот, сужены;

- неравномерные рефлексы сухожилий;

- симптомы менингита, которые исчезают через пару дней.

При ЧМТ самочувствие пациента приходит в норму через пару недель, симптомы уходят, за исключением астенических явлений, вроде головной боли. Забывчивость и растерянность связывают со сбоями нервных окончаний, расположенных в головном мозге. В любом случае обязательно нужно посетить специалиста, который проведет диагностику и назначит лечение, ведь последствия бывают тяжелыми.

Симптомы и степени ЧМТ

Когда все же специалистами выявлено имеющееся сотрясение мозга, пациенту нужно пройти реабилитацию. Как правило, симптоматика травмы головы довольно проста, но также важно определить, насколько серьезно сотрясение. Существует несколько степеней травмы головы:

- 1-я ст. Происходит недолгий обморок, спустя треть часа человеку становится легче. Симптомы: кровотечение из носа, чувство тошноты и головокружения, повышение фебрильных показателей.

- 2-я ст. Человек теряет ориентацию больше, чем на полчаса. Симптомы: отсутствие концентрации во взгляде и походке, кажется, будто все «как в тумане», замедленные рефлексы и речь.

- 3-я ст. Обморок на небольшое время, человек не понимает, что случилось, и не может вспомнить, как упал. Симптомы: чувство слабости, бледный цвет кожи, повышенное потоотделение, нет аппетита и прочие.

То, сколько продлится восстановительный период, зависит не только от состояния организма, но и от степени ЧМТ. Как правило, хватает двух недель, чтобы прийти в нормальное самочувствие. Если же реабилитация затянулась, скорее всего, проблема в другом недуге.

Диагностика и возможные осложнения

Симптомы при наличии сотрясения проявляются у всех по-своему, и многое решает слова свидетелей, которые могут объяснить, как именно была получена травма. Во избежание тяжелых осложнений врач назначает ряд диагностических процедур, которые могут выявить проблему:

- Рентген (отсутствие перелома костей черепной коробки).

- ЭЭГ, при котором показано, что М-эхо не смещается.

- Изучение спинномозгового секрета (его структура не изменилась).

- КТ – покажет, что вещество и желудочки мозга не изменены.

- МРТ (нет иных патологий).

Если вовремя не посетить специалиста, так как первичная симптоматика обычно исчезает спустя пару часов, это грозит рядом осложнений, а именно:

- периодически возникающая головная боль;

- часто кружится голова;

- появляются судорожные состояния;

- снижается работоспособность ввиду плохого настроения;

- пациента все раздражает, он плохо спит и ест.

Терапия и реабилитация после ЧМТ

Как способ восстановления после подобной травмы, врачи рекомендуют заниматься физическими упражнениями и соблюдать режим питания. Важно, чтобы в это время больной не страдал нагрузкой на мозговую деятельность. Особенности методов:

- Так как часто ЧМТ сопровождается головной болью, повышенным давлением и отеками нужно ограничивать употребление соленых блюд в период реабилитации. В группу продуктов, содержащих высокую концентрацию соли, относят копчености, маринад, полуфабрикаты и засолки. Нежелательно пить крепкий чай, кофе, алкогольные напитки, жирные и жареные блюда и много специй и приправ. Есть нужно небольшими порциями, делая упор на каши, молочные продукты, фрукты, свежие овощи и нежирные сорта рыбы.

- Необходимо также выполнять легкий курс ЛФК (и находясь в больнице, и дома). В основном упор идет на дыхательные упражнения. По мере выздоровления нужно добавлять и занятия с небольшой активностью. Далее можно плавать, заниматься спортивной ходьбой и использовать велотренажер или велосипед.

Запрещено нагружать шейный отдел и плечи во время тренировок, это чревато последствиями. Пациент должен быть осторожным и следить за равновесием, чтобы не травмироваться снова.

Изначально первые дни лечение строится на соблюдении постельного режима, здорового сна и правильном питании. Также врачи осуществляют поддерживающую терапию, исходя из имеющихся симптомов:

- анальгезирующие препараты, вроде ибупрофена и максигана;

- успокаивающие средства, в составе которых есть растения (например, к таким относится валерьянка или пустырник);

- снотворное, вроде релаксона или донормила;

- ноотропное средство – глицин;

- тонизирующие лекарства, в которых есть женьшень;

- средства, ускоряющие поток крови в мозгу, вроде кавинтона или сермиона;

- те, которые содержат магний, например, магний-В6 и пр.

Помимо этого, могут быть назначены физиотерапевтические процедуры, которые включают:

- электрофорез, проводимый с лекарствами, направленными на расширение сосудов и улучшение метаболизма;

- гальванизация мозга и его отделов;

- УВЧ терапия;

- терапия лазером;

- кислородосодержащая ванна.

При соблюдении всех рекомендаций можно достигнуть скорейшего восстановления и возвращения в привычный образ жизни.

Читайте так же

-

Нигнатулина Нурия, Казахстан

2014-09-17 12:11:08Уже 15 лет, с некой периодичностью, прохожу лечение в клинике «Бобыря», в связи с наличием хронических заболеваний. Несмотря на свой возраст (63 г.) от лечения получаю лишь удовольствие! За мануальной терапией обычно следом делаю массаж. Очень радует возможность в клинике пройти комплексную… Читать дальше

-

Татьяна

2022-09-12 13:19:50Обратились в центр Бобыря, так как у дочки были проблемы ( люмбаго с ишиасом). Нужно было быстро решить проблему ,чтобы было можно спокойно передвигаться. После 1 сеанса остеопатии уже стало лучше. Большое спасибо, сейчас хотим снова обратится , но уже за мануальной терапией. Читать дальше

-

Наталья

2019-03-13 15:46:21Михаил Анатольевич, большое Вам спасибо за то, что не бросили меня, когда так нужна была помощь! Спасибо, что помогли и помогаете до сих пор! Немного поделюсь своей историей, я перенесла 2 операции на позвоночник, установку и снятие конструкции. Была на консультациях и лечении у врачей, чьи… Читать дальше

-

Елена Николаевна

2021-09-29 00:13:52Благодарю доктора Торопцева Дмитрия Анатольевича за проведенное лечение. Доктор очень внимательно изучил все предоставленные исследования, уточнил диагноз. Но самое главное, что после почти 3 месяцев мучительных болей в стопе я смогла наступить на нее уже после 3 сеанса лечения у Дмитрия… Читать дальше